Grundlagen und Methoden der Physiologie; molekulare und zelluläre Aspekte

Streuung,

Normalwerte, Biometrie, Hypothesenverifizierung

Streuung,

Normalwerte, Biometrie, Hypothesenverifizierung

Streuung,

Normalwerte, Biometrie, Hypothesenverifizierung

Streuung,

Normalwerte, Biometrie, Hypothesenverifizierung

Bayes-Theorem: Thomas Bayes

Bayes-Theorem: Thomas Bayes| Biometrie

(Biostatistik) verwendet mathematische Verfahren zur Organisation,

Darstellung und Beurteilung von Daten, die bei der wissenschaftlichen

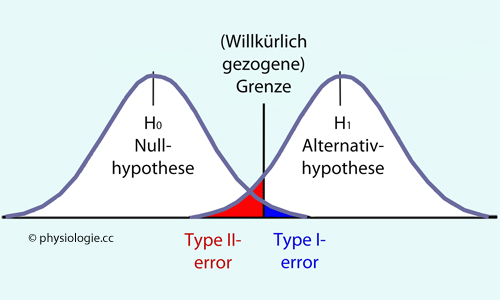

Untersuchung biologischer Systeme gewonnen werden. Sie stellt Ergebnisse von Beobachtungen oder experimentellen Studien dar (beschreibende oder deskriptive Statistik), bietet Schätz- und Testverfahren, und ermöglicht die Prüfung von Hypothesen (schließende oder induktive Statistik). Bei letzterer können zwei Arten von Fehleinschätzungen unterlaufen: -- Fehler 1. Art, α-Fehler: Die Nullhypothese (Gruppen unterscheiden sich nicht) wird fälschlicherweise zurückgewiesen, obwohl sie zutrifft (falsch positive Einschätzung: Ein Unterschied wird vermutet, obwohl es nicht da ist. Beispiele: Krankheitsdiagnose beim Gesunden, zu strenger Prüfer - "Fehlalarm"). Hohe Spezifität bedeutet einen geringen Fehler 1. Art -- Fehler 2. Art, β-Fehler: Die Nullhypothese wird fälschlicherweise beibehalten, obwohl sie nicht zutrifft (falsch negative Einschätzung - es wird etwas verpasst, obwohl es da ist. Beispiele: Nichterkennen einer Krankheit, allzu nachsichtiger Prüfer - "Laissez-faire"). Hohe Sensitivität bedeutet einen geringen Fehler 2. Art Das Ergebnis von Beobachtungen / Messungen unterliegt verschiedenen Fehlerquellen. Beispielsweise stellt sich die Frage nach der Genauigkeit: -- Mit Präzision meint man, wie stark (bei wiederholter Messung) die Resultate streuen (quantifizierbar mittels eines Varianzmaßes, z.B. Standardabweichung); -- Absolutgenauigkeit (accuracy) gibt an, wie "richtig" das Messverfahren arbeitet (Nähe des statistischen Mittelwertes der Resultate zum tatsächlichen Wert der gemessenen Größe). Testdesign bedeutet planvolles Vermeiden von Fehlern. So ermöglicht Randomisierung (zufällige Zuteilung zu Testgruppen), unbeabsichtigte systematische Fehler (bias) zu vermeiden, welche z.B. einen Effekt (etwa eine Medikamentenwirkung) vortäuschen, der in Wirklichkeit nicht besteht. |

Beschreibende Statistik

Beschreibende Statistik  Absolutgenauigkeit / Präzision

Absolutgenauigkeit / Präzision  Schließende Statistik

Schließende Statistik  Fehler (α, ß), Spezifität / Sensitivität

Fehler (α, ß), Spezifität / Sensitivität  Bayes'sche Statistik

Bayes'sche Statistik  Hypothesentestung

Hypothesentestung

Quartilsabstand

Quartilsabstand  Genauigkeit / Präzision

Genauigkeit / Präzision  Referenzbereich

Referenzbereich  Konfidenzintervall

Konfidenzintervall  Nullhypothese

Nullhypothese

qualitativ (ohne zahlenmäßige Ordnung, z.B. jung / alt, männlich / weiblich) oder

qualitativ (ohne zahlenmäßige Ordnung, z.B. jung / alt, männlich / weiblich) oder

quantitativ; ein quantitatives Merkmal ist

quantitativ; ein quantitatives Merkmal ist diskret (Wertebereich: natürliche

Zahlen, z.B. Leukozytenzahl) oder

diskret (Wertebereich: natürliche

Zahlen, z.B. Leukozytenzahl) oder  stetig (Wertebereich: reelle Zahlen,

d.h. auf einer kontinuierlichen Skala liegend, z.B. Betrag des

Blutdrucks).

stetig (Wertebereich: reelle Zahlen,

d.h. auf einer kontinuierlichen Skala liegend, z.B. Betrag des

Blutdrucks).

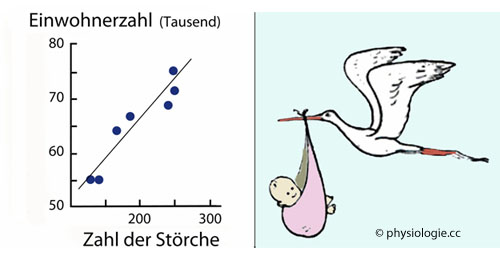

Abbildung: Korrelation bedeutet nicht notwendigerweise Kausalität (Verursachung)

Abbildung: Korrelation bedeutet nicht notwendigerweise Kausalität (Verursachung) . Sie kann aus Zufall oder willkürlicher Auswahl von Datenpunkten resultieren, oder auf einer gemeinsamen (dahinterliegenden) Ursache beruhen, die beide Zustandsvariablen unabhängig voneinander beeinflusst

. Sie kann aus Zufall oder willkürlicher Auswahl von Datenpunkten resultieren, oder auf einer gemeinsamen (dahinterliegenden) Ursache beruhen, die beide Zustandsvariablen unabhängig voneinander beeinflusst

Das Vorliegen einer Korrelation kann eine direkte Ursache nahelegen, muss es aber nicht ( wie in der obigen

Das Vorliegen einer Korrelation kann eine direkte Ursache nahelegen, muss es aber nicht ( wie in der obigen  Abbildung anhand eines grotesken Beispiels gezeigt - unabhängig, wie "signifikant" der Wahrscheinlichkeitswert der Korrelation ist).

Abbildung anhand eines grotesken Beispiels gezeigt - unabhängig, wie "signifikant" der Wahrscheinlichkeitswert der Korrelation ist).  Beschreibende

(deskriptive) Statistik - sie vermittelt Verfahren zur übersichtlichen

Darstellung von Untersuchungsergebnissen, wie

Mittelwert und Streumaße, z.B. die Varianz:

Beschreibende

(deskriptive) Statistik - sie vermittelt Verfahren zur übersichtlichen

Darstellung von Untersuchungsergebnissen, wie

Mittelwert und Streumaße, z.B. die Varianz:

Diese quantifiziert, wie breit die Streuung der Einzelwerte einer

entsprechenden Größe in einer Gruppe ist (z.B. die Verteilung des

Körpergewichts der Schüler einer Klasse);

Diese quantifiziert, wie breit die Streuung der Einzelwerte einer

entsprechenden Größe in einer Gruppe ist (z.B. die Verteilung des

Körpergewichts der Schüler einer Klasse); Erkundende (explorative) Statistik - sie versucht, Daten, über deren Struktur wenig bekannt ist, sinnvoll darzustellen;

Erkundende (explorative) Statistik - sie versucht, Daten, über deren Struktur wenig bekannt ist, sinnvoll darzustellen; Schließende

(induktive) Statistik - sie bietet Schätz- und Testverfahren,

ermöglicht die Prüfung von Hypothesen durch statistische Tests.

Annahmen können bei geringer Wahrscheinlichkeit für ihre Gültigkeit als

widerlegt gelten (Falsifizierung:

Schließende

(induktive) Statistik - sie bietet Schätz- und Testverfahren,

ermöglicht die Prüfung von Hypothesen durch statistische Tests.

Annahmen können bei geringer Wahrscheinlichkeit für ihre Gültigkeit als

widerlegt gelten (Falsifizierung:

Statt einer vorgeschlagenen Hypothese nimmt man im Fall ihrer

Widerlegung eine als besser geeignet erscheinende Antithese an).

Statt einer vorgeschlagenen Hypothese nimmt man im Fall ihrer

Widerlegung eine als besser geeignet erscheinende Antithese an).  Lokalisationsmaße: Bezüglich der "Schwerpunkte" von Verteilungen unterscheidet man Mittel-, Median- und Modalwerte (

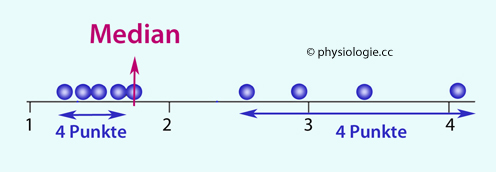

Lokalisationsmaße: Bezüglich der "Schwerpunkte" von Verteilungen unterscheidet man Mittel-, Median- und Modalwerte ( Abbildung), um die herum die einzelnen Beobachtungswerte zu liegen kommen (s. weiter unten):

Abbildung), um die herum die einzelnen Beobachtungswerte zu liegen kommen (s. weiter unten):

Abbildung: Mittel-, Median- und Modalwert einer Verteilung

Abbildung: Mittel-, Median- und Modalwert einer Verteilung Der Modalwert ist der am häufigsten vorkommende Wert in der

Stichprobe, der Medianwert teilt die Stichprobe in zwei gleich große

Hälften, und der (arithmetische) Mittelwert gibt den durchschnittlichen Messwert (Summe der Messwerte / Zahl der Beobachtungen) an.

Der Modalwert ist der am häufigsten vorkommende Wert in der

Stichprobe, der Medianwert teilt die Stichprobe in zwei gleich große

Hälften, und der (arithmetische) Mittelwert gibt den durchschnittlichen Messwert (Summe der Messwerte / Zahl der Beobachtungen) an.

| AMW = (E1 + E2 ... + EN) / N |

Abbildung: Medianwert

Abbildung: Medianwert

Dispersionsmaße: Bezüglich der Streubereiche stellt man die Häufigkeitsverteilung der Messwerte einer Gruppe von Beobachtungen (einer repräsentativen Stichprobe. sample - Teil der Grundgesamtheit) entlang der betreffenden Größenachse (Streuung) dar. Die aus einer Stichprobe gewonnenen Kennzahlen lassen dann Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu.

Dispersionsmaße: Bezüglich der Streubereiche stellt man die Häufigkeitsverteilung der Messwerte einer Gruppe von Beobachtungen (einer repräsentativen Stichprobe. sample - Teil der Grundgesamtheit) entlang der betreffenden Größenachse (Streuung) dar. Die aus einer Stichprobe gewonnenen Kennzahlen lassen dann Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu.

Die Standardabweichung sagt aus, wie stark in einem Kollektiv mit normalverteilten Daten die Werte einzelner Beobachtungen um den Mittelwert streuen. Dabei haben Ausreißer nur eine geringe Auswirkung auf den SD-Bereich.

Die Standardabweichung sagt aus, wie stark in einem Kollektiv mit normalverteilten Daten die Werte einzelner Beobachtungen um den Mittelwert streuen. Dabei haben Ausreißer nur eine geringe Auswirkung auf den SD-Bereich.  68,2% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±1 SD um den Mittelwert,

68,2% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±1 SD um den Mittelwert, 95,4% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±2 SD um den Mittelwert,

95,4% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±2 SD um den Mittelwert, 99,7% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±3 SD um den Mittelwert

99,7% der Gesamtheit der Beobachtungen im Bereich ±3 SD um den Mittelwert vgl. unten).

vgl. unten).| CV = SD / µ |

Abbildung: Box and whisker plot

Abbildung: Box and whisker plot

Die Strecke zwischen der 25. und 75. Perzentile heißt Quartilsabstand (interquartile range) und

enthält die Hälfte

aller Beobachtungen - also den Bereich mit den mittleren 50% der Werte,

die im Sample ermittelt wurden. Dieser Wert ist leicht zu ermitteln und

wird von Ausreissern so gut wie nicht beeinflusst.

Die Strecke zwischen der 25. und 75. Perzentile heißt Quartilsabstand (interquartile range) und

enthält die Hälfte

aller Beobachtungen - also den Bereich mit den mittleren 50% der Werte,

die im Sample ermittelt wurden. Dieser Wert ist leicht zu ermitteln und

wird von Ausreissern so gut wie nicht beeinflusst. Vieles in der Medizin wird in Prozent (Hundertstel) angegeben. Dabei ist es wesentlich, immer die Frage zu stellen, % wovon (100% = 1), d.h. die Gesamtheit von etwas - dieses Etwas muss definiert werden.

Vieles in der Medizin wird in Prozent (Hundertstel) angegeben. Dabei ist es wesentlich, immer die Frage zu stellen, % wovon (100% = 1), d.h. die Gesamtheit von etwas - dieses Etwas muss definiert werden. Eine Prozentzahl ohne Kenntnis / Angabe der Gesamtheit (=1) ist sinnlos

Eine Prozentzahl ohne Kenntnis / Angabe der Gesamtheit (=1) ist sinnlos

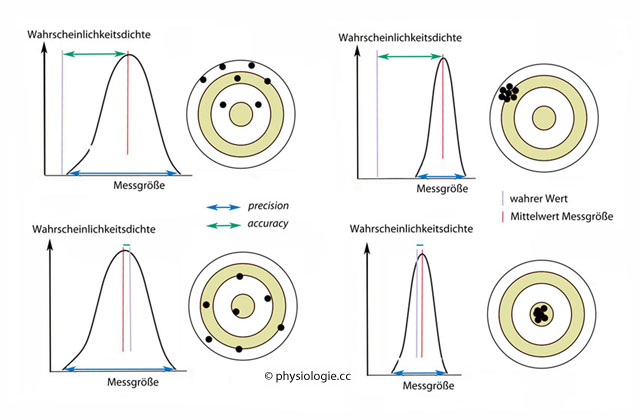

Zum Begriff der "Genauigkeit" ist zu unterscheiden zwischen

Zum Begriff der "Genauigkeit" ist zu unterscheiden zwischen  Absolutgenauigkeit (accuracy): Sie sagt aus, wie nahe der Durchschnittswert am wahren Wert liegt - d.h. wie richtig das durchschnittliche Resultat des Messverfahrens ist.

Statistisch ist dies beschreibbar als die Differenz zwischen dem

"Referenzwert" (wahren Wert) und dem Mittelwert der Messergebnisse;

Absolutgenauigkeit (accuracy): Sie sagt aus, wie nahe der Durchschnittswert am wahren Wert liegt - d.h. wie richtig das durchschnittliche Resultat des Messverfahrens ist.

Statistisch ist dies beschreibbar als die Differenz zwischen dem

"Referenzwert" (wahren Wert) und dem Mittelwert der Messergebnisse; Präzision (precision): Sie sagt aus, wie gering die Streuung ist -

d.h. wie verlässlich das Resultat bei wiederholter Messung wiederkehrt

(statistisch beschreibbar, z.B. als Normalverteilung wie in der

Abbildung). Die Präzision ist über eine Verteilungsbeschreibung

quantifizierbar (z.B. wie groß ist die Standardabweichung einer

Normalverteilung der Messergebnisse)?

Präzision (precision): Sie sagt aus, wie gering die Streuung ist -

d.h. wie verlässlich das Resultat bei wiederholter Messung wiederkehrt

(statistisch beschreibbar, z.B. als Normalverteilung wie in der

Abbildung). Die Präzision ist über eine Verteilungsbeschreibung

quantifizierbar (z.B. wie groß ist die Standardabweichung einer

Normalverteilung der Messergebnisse)?

Abbildung: Absolutgenauigkeit und Präzision

Abbildung: Absolutgenauigkeit und Präzision

So

kann eine Waage immer wieder einen falschen Absolutwert angeben; dann

ist die Präzision möglicherweise hoch ("immer genau daneben"), die Absolutgenauigkeit aber

gering (Abweichung vom wahren Wert).

So

kann eine Waage immer wieder einen falschen Absolutwert angeben; dann

ist die Präzision möglicherweise hoch ("immer genau daneben"), die Absolutgenauigkeit aber

gering (Abweichung vom wahren Wert). Sie

kann aber auch umgekehrt im Schnitt den wahren Wert anzeigen, nur die

Einzelmessungen streuen stark - breite Verteilung; hohe

Absolutgenauigkeit, geringe Präzision; wiederholte Messungen ergeben im Schnitt das richtige Resultat.

Sie

kann aber auch umgekehrt im Schnitt den wahren Wert anzeigen, nur die

Einzelmessungen streuen stark - breite Verteilung; hohe

Absolutgenauigkeit, geringe Präzision; wiederholte Messungen ergeben im Schnitt das richtige Resultat.

Abbildung).

Abbildung).  Als Referenzbereich bezeichnet

man einen definierten Bereich um einen Mittelwert (MW), in dem ein

dementsprechend großer Anteil aller Messwerte liegt. Legt man z.B. die

Spanne der doppelten Standardabweichung (2 SD) um den Mittelwert (MW -2

SD bis MW + 2 SD) fest, liegen ~95% der Beobachtungen in diesem

Referenzbereich. Jeweils ~2,5% der Beobachtungen fallen dann aus dem Referenzbereich

heraus, sie liegen vom Mittelwert weiter als zwei Standardabweichungen entfernt (violette Bereiche in der

Als Referenzbereich bezeichnet

man einen definierten Bereich um einen Mittelwert (MW), in dem ein

dementsprechend großer Anteil aller Messwerte liegt. Legt man z.B. die

Spanne der doppelten Standardabweichung (2 SD) um den Mittelwert (MW -2

SD bis MW + 2 SD) fest, liegen ~95% der Beobachtungen in diesem

Referenzbereich. Jeweils ~2,5% der Beobachtungen fallen dann aus dem Referenzbereich

heraus, sie liegen vom Mittelwert weiter als zwei Standardabweichungen entfernt (violette Bereiche in der  Abbildung).

Abbildung).  Liegt ein Ergenis außerhalb des

Referenzbereichs (Wahrscheinlichzkeit 5%), bedeutet das nicht

automatisch, dass z.B. ein Patient - von dem der Befund stammt - als

klinisch krank einzustufen ist; es bedeutet lediglich, dass das

Ergebnis statistisch in einem 5%-Wahrscheinlichkeitsbereich liegt (der

Patien kann vollkommen gesund sein). Zahlreiche Faktoren können einen Einfluss auf das Ergebnis haben (Probengewinnung,

Messmethode, Alter und Geschlecht der Probanden etc). Messergebnisse

sind Indikatoren, die Hinweise, aber keine 100%-ige diagnostische

Sicherheit geben.

Liegt ein Ergenis außerhalb des

Referenzbereichs (Wahrscheinlichzkeit 5%), bedeutet das nicht

automatisch, dass z.B. ein Patient - von dem der Befund stammt - als

klinisch krank einzustufen ist; es bedeutet lediglich, dass das

Ergebnis statistisch in einem 5%-Wahrscheinlichkeitsbereich liegt (der

Patien kann vollkommen gesund sein). Zahlreiche Faktoren können einen Einfluss auf das Ergebnis haben (Probengewinnung,

Messmethode, Alter und Geschlecht der Probanden etc). Messergebnisse

sind Indikatoren, die Hinweise, aber keine 100%-ige diagnostische

Sicherheit geben. Das Konfidenzintervall (confidence interval) gibt an, in welchem Bereich der Mittelwert der gesamten Population liegt, auf die man sich bezieht.

Das Konfidenzintervall (confidence interval) gibt an, in welchem Bereich der Mittelwert der gesamten Population liegt, auf die man sich bezieht.  Übersichtsgraphik: Klinisch-chemische Normbereiche

Übersichtsgraphik: Klinisch-chemische Normbereiche Physiologische ("unauffällige") Messwertbereiche bedeuten nicht immer die

doppelte Standardabweichung um den Mittelwert. Richtwertgrenzen

orientieren sich oft an klinischer Erfahrung, sie können im Rahmen von Consensus-Konferenzen festgelegt werden.

Physiologische ("unauffällige") Messwertbereiche bedeuten nicht immer die

doppelte Standardabweichung um den Mittelwert. Richtwertgrenzen

orientieren sich oft an klinischer Erfahrung, sie können im Rahmen von Consensus-Konferenzen festgelegt werden.

Für klinische Laborwerte wurde in dieser Website als primäre Datenquelle das Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik (Gressner / Arndt, 2. Aufl. 2013, Springer-Verlag) herangezogen.

Für klinische Laborwerte wurde in dieser Website als primäre Datenquelle das Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik (Gressner / Arndt, 2. Aufl. 2013, Springer-Verlag) herangezogen. Biometrische Testverfahren sollen Hypothesen

Biometrische Testverfahren sollen Hypothesen

(vermutete Sachverhalte) anhand von Versuchsergebnissen überprüfen und gegenüber

möglicherweise irreleitenden Zufallseffekten absichern. Man erhebt Daten (durch Messung / Beobachtung gewonnene Werte oder Befunde) an Zufallsstichproben (random samples), das sind Teile des gesamten Kollektivs (an Datenträgern), die mit Hilfe spezieller Auswahlverfahren zur Datenerhebung ausgesucht werden. Die statistische Auswertung von Zufallsstichproben ist ein heuristisches Verfahren (Heuristik

(vermutete Sachverhalte) anhand von Versuchsergebnissen überprüfen und gegenüber

möglicherweise irreleitenden Zufallseffekten absichern. Man erhebt Daten (durch Messung / Beobachtung gewonnene Werte oder Befunde) an Zufallsstichproben (random samples), das sind Teile des gesamten Kollektivs (an Datenträgern), die mit Hilfe spezieller Auswahlverfahren zur Datenerhebung ausgesucht werden. Die statistische Auswertung von Zufallsstichproben ist ein heuristisches Verfahren (Heuristik ist die Methode, mit begrenztem Wissen bzw. unvollständigen Informationen zu wahrscheinlichen Aussagen zu gelangen).

ist die Methode, mit begrenztem Wissen bzw. unvollständigen Informationen zu wahrscheinlichen Aussagen zu gelangen). In

komplexen Systemen (wie meistens im medizinischen Bereich) interagieren

zahlreiche Größen, klare Ursachen-Wirkungs-Beziehungen sind oft schwer erkennbar, die Reduktion auf nur eine Einflussvariable

unmöglich. Prinzipien der

Statistik, der physiologische Gesamtzusammenhang, und individuelle

Komponenten müssen in jedem Einzelfall Berücksichtigung finden.

In

komplexen Systemen (wie meistens im medizinischen Bereich) interagieren

zahlreiche Größen, klare Ursachen-Wirkungs-Beziehungen sind oft schwer erkennbar, die Reduktion auf nur eine Einflussvariable

unmöglich. Prinzipien der

Statistik, der physiologische Gesamtzusammenhang, und individuelle

Komponenten müssen in jedem Einzelfall Berücksichtigung finden.

bauen

auf Hypothesen auf; auch sie sind spekulativ, aber allgemeiner

gehalten als (die ihnen zugrundeliegenden) Hypothesen, die (jede für

sich) wissenschaftlich getestet werden können. Es gibt mehrere

Möglichkeiten, den Begriff "Theorie" zu definieren; in den

Naturwissenschaften versteht man darunter eine Form des rationalen

Umgangs mit Phänomenen, die in der Natur zu beobachten oder zu

erschließen sind, wobei naturwissenschaftliche Methoden und Verfahren

angewendet werden (empirische Bestätigung getroffener Annahmen,

prädiktive Potenz der Theorie etc.).

bauen

auf Hypothesen auf; auch sie sind spekulativ, aber allgemeiner

gehalten als (die ihnen zugrundeliegenden) Hypothesen, die (jede für

sich) wissenschaftlich getestet werden können. Es gibt mehrere

Möglichkeiten, den Begriff "Theorie" zu definieren; in den

Naturwissenschaften versteht man darunter eine Form des rationalen

Umgangs mit Phänomenen, die in der Natur zu beobachten oder zu

erschließen sind, wobei naturwissenschaftliche Methoden und Verfahren

angewendet werden (empirische Bestätigung getroffener Annahmen,

prädiktive Potenz der Theorie etc.). Resultat

eines statistischen Schlusses ist nicht Gewissheit (Sicherheit), sondern eine bestimmte Wahrscheinlichkeit (probability),

mit der z.B. ein Unterschied zwischen den geprüften Stichproben

(z.B. je 20 Patienten) in Bezug auf die geprüfte Einflussgröße tatsächlich besteht. Eine getroffene

Aussage (z.B. ob Kopfschmerz nach Gabe von Aspirin rascher

abklingt als bei Verwendung eines Placebo) wird als mehr oder weniger wahrscheinlich gewertet.

Resultat

eines statistischen Schlusses ist nicht Gewissheit (Sicherheit), sondern eine bestimmte Wahrscheinlichkeit (probability),

mit der z.B. ein Unterschied zwischen den geprüften Stichproben

(z.B. je 20 Patienten) in Bezug auf die geprüfte Einflussgröße tatsächlich besteht. Eine getroffene

Aussage (z.B. ob Kopfschmerz nach Gabe von Aspirin rascher

abklingt als bei Verwendung eines Placebo) wird als mehr oder weniger wahrscheinlich gewertet.

Abbildung: Zustands-Zeitverlauf - natürlich, mit Placebo, mit Verum (hypothetisch, vereinfacht)

Abbildung: Zustands-Zeitverlauf - natürlich, mit Placebo, mit Verum (hypothetisch, vereinfacht)

Immer

bleibt in solchen Fällen eine

Restwahrscheinlichkeit, dass eine getroffene Schlussfolgerung (z.B. ein

getestetes Medikament reduziert Schmerzen in Dauer oder Intensität)

unzutreffend ist.

(Dabei ist es durchaus möglich, dass nicht das Medikament an sich,

sondern seine Einnahme einen schmerzlindernden Effekt hat - Placebo-Wirkung).

Immer

bleibt in solchen Fällen eine

Restwahrscheinlichkeit, dass eine getroffene Schlussfolgerung (z.B. ein

getestetes Medikament reduziert Schmerzen in Dauer oder Intensität)

unzutreffend ist.

(Dabei ist es durchaus möglich, dass nicht das Medikament an sich,

sondern seine Einnahme einen schmerzlindernden Effekt hat - Placebo-Wirkung). Was ist der p-Wert? "p" kommt von probability, es handelt sich also um ein Wahrscheinlchkeitsmaß

- ein sehr wichtiges Konzept (Wahrscheinlichkeitstheorie = Stochastik

Was ist der p-Wert? "p" kommt von probability, es handelt sich also um ein Wahrscheinlchkeitsmaß

- ein sehr wichtiges Konzept (Wahrscheinlichkeitstheorie = Stochastik  ). Der p-Wert gibt an, mit welcher

Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Unterschied zwischen zwei

verglichenen Kollektiven nur zufällig aufgetreten ist (Sicherheit:

p=1,0; Unmöglichkeit: p=0,0).

). Der p-Wert gibt an, mit welcher

Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Unterschied zwischen zwei

verglichenen Kollektiven nur zufällig aufgetreten ist (Sicherheit:

p=1,0; Unmöglichkeit: p=0,0).  betrachtet (Beispiel: man vermutet, Aspirin ist wirkungsvoller als

Placebo).

betrachtet (Beispiel: man vermutet, Aspirin ist wirkungsvoller als

Placebo).  Eine (allenfalls zu falsifizierende) Nullhypothese

(null hypothesis) ist die Vermutung, dass zwischen zwei zu

vergleichenden Stichproben (=Teile der Gesamtheit; dies könnten z.B. alle Kopfschmerzpatienten auf der Welt sein) kein

Unterschied (z.B. bezüglich der Kopfschmerzdauer) besteht. Die

Wahrscheinlichkeit, dass diese Vermutung zutrifft, ist umso kleiner,

je wahrscheinlicher ein Unterschied - in Bezug auf die getestete Variable - zwischen den beiden Stichproben (z.B. Aspirin vs. Placebo

Eine (allenfalls zu falsifizierende) Nullhypothese

(null hypothesis) ist die Vermutung, dass zwischen zwei zu

vergleichenden Stichproben (=Teile der Gesamtheit; dies könnten z.B. alle Kopfschmerzpatienten auf der Welt sein) kein

Unterschied (z.B. bezüglich der Kopfschmerzdauer) besteht. Die

Wahrscheinlichkeit, dass diese Vermutung zutrifft, ist umso kleiner,

je wahrscheinlicher ein Unterschied - in Bezug auf die getestete Variable - zwischen den beiden Stichproben (z.B. Aspirin vs. Placebo  ) ist.

) ist.  Relevanz: Ob der Effekt auch relevant

ist, muss unabhängig davon entschieden

werden; da kommt es auf den Zusammenhang an. Es ist möglich, dass ein signifikantes Ergebnis dennoch

irrelevant ist, z.B. weil der Effekt zu gering ausfällt - z.B. eine

Blutdrucksenkung um 1% - oder weil die Frage der Untersuchung falsch gestellt wurde.

Relevanz: Ob der Effekt auch relevant

ist, muss unabhängig davon entschieden

werden; da kommt es auf den Zusammenhang an. Es ist möglich, dass ein signifikantes Ergebnis dennoch

irrelevant ist, z.B. weil der Effekt zu gering ausfällt - z.B. eine

Blutdrucksenkung um 1% - oder weil die Frage der Untersuchung falsch gestellt wurde.

Abbildung: Überschneidung der Verteilungskurven der Ausprägung eines Merkmals in zwei Populationen

Abbildung: Überschneidung der Verteilungskurven der Ausprägung eines Merkmals in zwei Populationen

Fehler 1. Art

Fehler 1. Art

Man sagt auch, die Entscheidung

ist bei Vorliegen eines α-Fehlers falsch positiv.

Auf eine medizinische Diagnose

Man sagt auch, die Entscheidung

ist bei Vorliegen eines α-Fehlers falsch positiv.

Auf eine medizinische Diagnose  bezogen, heißt das: man geht

von einem positiven Befund aus (Vermutung: Person krank), obwohl

dies unzutreffend ist.

bezogen, heißt das: man geht

von einem positiven Befund aus (Vermutung: Person krank), obwohl

dies unzutreffend ist.  Eine diagnostische Methode mit hohem α-Risiko legt häufig ein verdächtiges Ergebnis nahe, obwohl dies nicht zutrifft ("Fehlalarm"). Oder: Ein Prüfer mit hohem α-Risiko ist besonders streng; dann werden auch zahlreiche gut vorbereitete Kandidaten negativ

beurteilt.

Eine diagnostische Methode mit hohem α-Risiko legt häufig ein verdächtiges Ergebnis nahe, obwohl dies nicht zutrifft ("Fehlalarm"). Oder: Ein Prüfer mit hohem α-Risiko ist besonders streng; dann werden auch zahlreiche gut vorbereitete Kandidaten negativ

beurteilt. Tests mit hoher Spezifität haben einen

geringen Fehler 1. Art.

Tests mit hoher Spezifität haben einen

geringen Fehler 1. Art. Fehler 2. Art

Fehler 2. Art

Man sagt auch, die Entscheidung ist bei Unterlaufen eines β-Fehlers falsch negativ. Auf eine medizinische

Diagnose bezogen, heißt das: die diagnostische Methode findet

nichts (klinischer Jargon: 'ohne Befund' - o.B.), obwohl die Person

objektiv krank ist.

Man sagt auch, die Entscheidung ist bei Unterlaufen eines β-Fehlers falsch negativ. Auf eine medizinische

Diagnose bezogen, heißt das: die diagnostische Methode findet

nichts (klinischer Jargon: 'ohne Befund' - o.B.), obwohl die Person

objektiv krank ist.  Eine Methode mit

hohem β-Risiko ist diagnostisch unempfindlich. Oder: Ein Prüfer mit hohem β-Risiko, d.h. geringer test power (=1-ß), ist

besonders mild ("Laissez-faire"-Typ); bei ihm kommen auch ungenügend vorbereitete Kandidaten

durch (was angenehm für Medizinstudent/inn/en, aber schlecht für deren zukünftige Patienten ist).

Eine Methode mit

hohem β-Risiko ist diagnostisch unempfindlich. Oder: Ein Prüfer mit hohem β-Risiko, d.h. geringer test power (=1-ß), ist

besonders mild ("Laissez-faire"-Typ); bei ihm kommen auch ungenügend vorbereitete Kandidaten

durch (was angenehm für Medizinstudent/inn/en, aber schlecht für deren zukünftige Patienten ist). Tests mit hoher Sensitivität haben einen

geringen Fehler 2. Art.

Tests mit hoher Sensitivität haben einen

geringen Fehler 2. Art. Die Prüfungssituation ist nur ein Spezialfall der Unsicherheit, die generell auftritt,

wenn sich ein (vermuteter) Sachverhalt nicht direkt, sondern nur auf

dem Weg einer (eingeschränkt die "Wahrheit" abbildenden) Messmethode

offenbaren kann. Keine

Bestimmungsmethode bietet absolut 'richtige' Resultate zur Frage, wie

sicher eine Annahme über einen Sachverhalt tatsächlich zutrifft - über

die Fachkenntnisse eines Prüfungskandidaten, einen

Funktionsmechanismus, eine medizinische Diagnose, den

Gesundheitszustand einer Person oder anderes. Es verbleibt immer eine

Unsicherheit - z.B. kann eine Blutprobe falsch entnommen, bearbeitet,

gelagert, transportiert, umgefüllt, zugeordnet oder gemessen worden

sein, ohne dass dies aufgefallen wäre. (Der physiologische Gesamtzusammenhang

sowie individuelle Komponenten - Geschlecht, Alter, Genetik, Umwelt etc

- spielen ebenfalls eine Rolle und müssen in jedem Einzelfall

Berücksichtigung finden.)

Die Prüfungssituation ist nur ein Spezialfall der Unsicherheit, die generell auftritt,

wenn sich ein (vermuteter) Sachverhalt nicht direkt, sondern nur auf

dem Weg einer (eingeschränkt die "Wahrheit" abbildenden) Messmethode

offenbaren kann. Keine

Bestimmungsmethode bietet absolut 'richtige' Resultate zur Frage, wie

sicher eine Annahme über einen Sachverhalt tatsächlich zutrifft - über

die Fachkenntnisse eines Prüfungskandidaten, einen

Funktionsmechanismus, eine medizinische Diagnose, den

Gesundheitszustand einer Person oder anderes. Es verbleibt immer eine

Unsicherheit - z.B. kann eine Blutprobe falsch entnommen, bearbeitet,

gelagert, transportiert, umgefüllt, zugeordnet oder gemessen worden

sein, ohne dass dies aufgefallen wäre. (Der physiologische Gesamtzusammenhang

sowie individuelle Komponenten - Geschlecht, Alter, Genetik, Umwelt etc

- spielen ebenfalls eine Rolle und müssen in jedem Einzelfall

Berücksichtigung finden.) Was wir über einen Sachverhalt schon wissen (prior knowledge) und eine entsprechende pretest probability ergibt, und

Was wir über einen Sachverhalt schon wissen (prior knowledge) und eine entsprechende pretest probability ergibt, und neue Beobachtungen (z.B. Laborbefund), die dieses Wissen beeinflussen und die posttest probability verändern (erhöhen oder senken).

neue Beobachtungen (z.B. Laborbefund), die dieses Wissen beeinflussen und die posttest probability verändern (erhöhen oder senken).

Abbildung: 4-Felder-Matrix zu Testergebnissen: Beurteilung eines Klassifikators (dieser ordnet zu einem von zwei Kategorien zu)

Abbildung: 4-Felder-Matrix zu Testergebnissen: Beurteilung eines Klassifikators (dieser ordnet zu einem von zwei Kategorien zu) f = falsch

f = falsch  p = positiv

p = positiv  n = negativ

n = negativ

Es geht also um

den erwarteten Nutzen diagnostischer Tests.

Dabei ist zu beachten, dass die diagnostische Aussage

nie 'sicher', sondern nur wahrscheinlich sein kann. Die hier

besprochenen Konzepte der Sensitivität, Spezifität und des prädiktiven

Wertes sind auf Tests (wissenschaftlich, labormedizinisch etc)

anwendbar, die eine Ja-Nein-Antwort auf die Frage geben, ob ein

bestimmter Zustand (z.B. eine Erkrankung) vorliegt oder nicht.

Es geht also um

den erwarteten Nutzen diagnostischer Tests.

Dabei ist zu beachten, dass die diagnostische Aussage

nie 'sicher', sondern nur wahrscheinlich sein kann. Die hier

besprochenen Konzepte der Sensitivität, Spezifität und des prädiktiven

Wertes sind auf Tests (wissenschaftlich, labormedizinisch etc)

anwendbar, die eine Ja-Nein-Antwort auf die Frage geben, ob ein

bestimmter Zustand (z.B. eine Erkrankung) vorliegt oder nicht.  Liegt

|LR] unter 1, hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der

Erkrankung erniedrigt; die entsprechende LR- berechnet sich aus

Liegt

|LR] unter 1, hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der

Erkrankung erniedrigt; die entsprechende LR- berechnet sich aus Liegt

|LR] über 1, hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der

Erkrankung erhöht; die entsprechende LR+ berechnet sich aus

Liegt

|LR] über 1, hat sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der

Erkrankung erhöht; die entsprechende LR+ berechnet sich aus Ermittelte Messwerte (in Blut, Serum, Harn u.a.) werden danach beurteilt, ob sie in einem festgesetzten Referenzbereich

liegen und damit diagnostisch unverdächtig sind. Liegen sie außerhalb

dieses Bereichs, kann dennoch ein Fehler 1. Art vorliegen (gesunder

Mensch mit "verdächtigem" Laborbefund). Umgekehrt garantiert ein Wert

innerhalb des Bereichs nicht, dass keine Krankheit vorliegt (es kann

ein Fehler 2. Art vorliegen); beides kann jeweils nur mit einer

bestimmten Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Ermittelte Messwerte (in Blut, Serum, Harn u.a.) werden danach beurteilt, ob sie in einem festgesetzten Referenzbereich

liegen und damit diagnostisch unverdächtig sind. Liegen sie außerhalb

dieses Bereichs, kann dennoch ein Fehler 1. Art vorliegen (gesunder

Mensch mit "verdächtigem" Laborbefund). Umgekehrt garantiert ein Wert

innerhalb des Bereichs nicht, dass keine Krankheit vorliegt (es kann

ein Fehler 2. Art vorliegen); beides kann jeweils nur mit einer

bestimmten Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Dies erreicht man durch Randomisierung,

Dies erreicht man durch Randomisierung,  d.h. zufällige Zuordnung von Probanden zu den Testgruppen, um

(unbeabsichtigte) systematische Fehler (Trend, bias) zu

vermeiden - solche Fehler täuschen sonst einen Effekt vor, der

in Realität nicht besteht. Dies ist eine Anforderung an das Studiendesign.

d.h. zufällige Zuordnung von Probanden zu den Testgruppen, um

(unbeabsichtigte) systematische Fehler (Trend, bias) zu

vermeiden - solche Fehler täuschen sonst einen Effekt vor, der

in Realität nicht besteht. Dies ist eine Anforderung an das Studiendesign.  verteilungsabhängige (parametrische) statistische Verfahren (parametric tests), z.B. der t-Test (Student's t), der zwei, und

die ANOVA (analysis of variance), die zwei oder mehr normalverteilte Stichproben (Gauss-Glockenkurve, s. oben) vergleichen lässt;

verteilungsabhängige (parametrische) statistische Verfahren (parametric tests), z.B. der t-Test (Student's t), der zwei, und

die ANOVA (analysis of variance), die zwei oder mehr normalverteilte Stichproben (Gauss-Glockenkurve, s. oben) vergleichen lässt; verteilungsunabhängige (parameterfreie) Verfahren (non-parametric tests), z.B. der Mann-Whitney U-, Wilcoxon-, Kruskal-Wallis- oder Friedman-Test: Nicht die gemessenen Werte an sich werden verglichen, sondern aufgrund

dieser Werte ermittelte Rangzahlen

(Beispiel Altersverteilung: Statt dem Alter in Jahren - z.B. 9 bis 90

Jahre - werden die Ränge der Datenpunkte (1 bis x) verglichen). Diese

Verfahren werden genutzt, wenn die Werte der Stichproben nicht normalverteilt sind.

verteilungsunabhängige (parameterfreie) Verfahren (non-parametric tests), z.B. der Mann-Whitney U-, Wilcoxon-, Kruskal-Wallis- oder Friedman-Test: Nicht die gemessenen Werte an sich werden verglichen, sondern aufgrund

dieser Werte ermittelte Rangzahlen

(Beispiel Altersverteilung: Statt dem Alter in Jahren - z.B. 9 bis 90

Jahre - werden die Ränge der Datenpunkte (1 bis x) verglichen). Diese

Verfahren werden genutzt, wenn die Werte der Stichproben nicht normalverteilt sind.  Vergleicht man asymmetrisch verteilte Stichproben, sollte man nicht-parametrische Tests zur Hypothesenverifizierung einsetzen.

Vergleicht man asymmetrisch verteilte Stichproben, sollte man nicht-parametrische Tests zur Hypothesenverifizierung einsetzen.| S = (µ - M) / SD |

Es ist legitim, Daten so umzuwandeln, dass aus einer schiefen Verteilung

eine normalverteilte wird, z.B. durch Logarithmierung. Dann können (auch)

parametrische Tests zur Anwendung kommen.

Es ist legitim, Daten so umzuwandeln, dass aus einer schiefen Verteilung

eine normalverteilte wird, z.B. durch Logarithmierung. Dann können (auch)

parametrische Tests zur Anwendung kommen. Bedeutung s. oben), der bei allen diesen Tests ermittelt werden kann.

Bedeutung s. oben), der bei allen diesen Tests ermittelt werden kann. Der Chi-Quadrat- (chi-squared) Test: Dieser vergleicht den Unterschied zwischen beobachteter und erwarteter (Nullhypothese wahr) Stichprobenverteilung; je größer der Unterschied, desto größer der Χ2-Wert (bei fehlender Ungleichheit ist [Χ2]=0). Auch bei diesem Test kann man den p-Wert ermitteln, um die Wahrscheinlichkeit

anzugeben, dass in Wirklichkeit kein Unterschied zwischen den

Stichproben besteht.

Der Chi-Quadrat- (chi-squared) Test: Dieser vergleicht den Unterschied zwischen beobachteter und erwarteter (Nullhypothese wahr) Stichprobenverteilung; je größer der Unterschied, desto größer der Χ2-Wert (bei fehlender Ungleichheit ist [Χ2]=0). Auch bei diesem Test kann man den p-Wert ermitteln, um die Wahrscheinlichkeit

anzugeben, dass in Wirklichkeit kein Unterschied zwischen den

Stichproben besteht.

Messwerte können qualitativ (z.B. männlich / weiblich) oder quantitativ

dargestellt werden, letztere diskret (z.B. Leukozytenzahl) oder stetig

(z.B. Betrag des Blutdrucks). Die Art der Darstellung einer Häufigkeitsverteilung sowie passende statistische Verfahren hängen

von der Art des Merkmals und seiner Verteilung ab. Biometrie wendet statistische Methoden auf

die Lösung biologischer Probleme an. Man unterscheidet deskriptive

(Mittelwert, Varianz) und induktive Statistik (Hypothesenverifizierung, Wahrscheinlichkeitsrechnung) Messwerte können qualitativ (z.B. männlich / weiblich) oder quantitativ

dargestellt werden, letztere diskret (z.B. Leukozytenzahl) oder stetig

(z.B. Betrag des Blutdrucks). Die Art der Darstellung einer Häufigkeitsverteilung sowie passende statistische Verfahren hängen

von der Art des Merkmals und seiner Verteilung ab. Biometrie wendet statistische Methoden auf

die Lösung biologischer Probleme an. Man unterscheidet deskriptive

(Mittelwert, Varianz) und induktive Statistik (Hypothesenverifizierung, Wahrscheinlichkeitsrechnung)  Deskriptive

Statistik ermittelt Häufigkeitsverteilungen und gibt

Streumaße an, wie den arithmetrischen Mittelwert (AMW), den Modalwert oder den

Medianwert. Der AMW liegt

beim häufigsten Wert einer Normalverteilung (Gauss-sche Glockenkurve), die

Standardabweichung (SD) kennzeichnet die Streuung der Messwerte um den

Mittelwert: Der Bereich AMW ± 1 SD umfasst 68,2%; AMW ± 2 SD 95,4%; und

AMW ± 3 SD 99,7% aller Beobachtungen. Bei einer perfekten symmetrischen Verteilung haben Modal-, Median- und Mittelwert den identischen Betrag. Teilt der AMW die Verteilung nicht in zwei gleich

große Hälften, liegt keine Normalverteilung vor; der

Medianwert trennt die oberen von den unteren 50% der Verteilung, der Modalwert ist der häufigste Wert in der Stichprobe.

Box and whisker-Plots zeigen die

25- und 75%-Perzentile (box), definierte Minimal- und Maximalwerte

(whiskers) und (individuell) außerhalb liegende Ausreißer Deskriptive

Statistik ermittelt Häufigkeitsverteilungen und gibt

Streumaße an, wie den arithmetrischen Mittelwert (AMW), den Modalwert oder den

Medianwert. Der AMW liegt

beim häufigsten Wert einer Normalverteilung (Gauss-sche Glockenkurve), die

Standardabweichung (SD) kennzeichnet die Streuung der Messwerte um den

Mittelwert: Der Bereich AMW ± 1 SD umfasst 68,2%; AMW ± 2 SD 95,4%; und

AMW ± 3 SD 99,7% aller Beobachtungen. Bei einer perfekten symmetrischen Verteilung haben Modal-, Median- und Mittelwert den identischen Betrag. Teilt der AMW die Verteilung nicht in zwei gleich

große Hälften, liegt keine Normalverteilung vor; der

Medianwert trennt die oberen von den unteren 50% der Verteilung, der Modalwert ist der häufigste Wert in der Stichprobe.

Box and whisker-Plots zeigen die

25- und 75%-Perzentile (box), definierte Minimal- und Maximalwerte

(whiskers) und (individuell) außerhalb liegende Ausreißer Absolutgenauigkeit

(accuracy) gibt die Richtigkeit einer Messung als die Differenz

zwischen dem wahren Wert und dem Mittelwert der Messergebnisse an,

Präzision (precision) die Wiederkehrgenauigkeit als Verteilungsbreite

(schmale Streuung → hohe Präzision). Das

Konfidenzintervall gibt an, in welchem Bereich der wirkliche Mittelwert

(derjenige der gesamten Population) liegt Absolutgenauigkeit

(accuracy) gibt die Richtigkeit einer Messung als die Differenz

zwischen dem wahren Wert und dem Mittelwert der Messergebnisse an,

Präzision (precision) die Wiederkehrgenauigkeit als Verteilungsbreite

(schmale Streuung → hohe Präzision). Das

Konfidenzintervall gibt an, in welchem Bereich der wirkliche Mittelwert

(derjenige der gesamten Population) liegt Schließende

Statistik errechnet, wie wahrscheinlich vermutete Sachverhalte

zutreffen (Hypothesenverifizierung). Dazu erhebt man Daten an

Zufallsstichproben, die mittels Auswahlverfahren ausgesucht werden. Der p-Wert quantifiziert die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese, d.h. dass sich die verglichenen Kollektive hinsichtlich des untersuchten Merkmals nicht

unterscheiden (Sicherheit: p=1,0; Unmöglichkeit: p=0,0). Liegt er z.B.

bei 0,05, heißt das, dass der Effekt in einem von 20 Untersuchungen

(5%) durch Zufall auftreten würde, üblicherweise gilt das Ergebnis dann

als signifikant. Ob der Effekt auch relevant ist, hängt vom Zusammenhang ab Schließende

Statistik errechnet, wie wahrscheinlich vermutete Sachverhalte

zutreffen (Hypothesenverifizierung). Dazu erhebt man Daten an

Zufallsstichproben, die mittels Auswahlverfahren ausgesucht werden. Der p-Wert quantifiziert die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese, d.h. dass sich die verglichenen Kollektive hinsichtlich des untersuchten Merkmals nicht

unterscheiden (Sicherheit: p=1,0; Unmöglichkeit: p=0,0). Liegt er z.B.

bei 0,05, heißt das, dass der Effekt in einem von 20 Untersuchungen

(5%) durch Zufall auftreten würde, üblicherweise gilt das Ergebnis dann

als signifikant. Ob der Effekt auch relevant ist, hängt vom Zusammenhang ab Fehler 1. Art

(α-Fehler) heißt, die Nullhypothese wird zurückgewiesen, obwohl sie in

Wirklichkeit richtig ist (α-Risiko): Die Entscheidung ist falsch

positiv (Vermutung: Person krank, obwohl das nicht zutrifft:

"Fehlalarm"). Spezifität ist

die Wahrscheinlichkeit, mit der der Test in der Gruppe der Gesunden korrekterweise ein negatives Ergebnis anzeigt;

Tests mit hoher Spezifität haben einen geringen Fehler 1. Art Fehler 1. Art

(α-Fehler) heißt, die Nullhypothese wird zurückgewiesen, obwohl sie in

Wirklichkeit richtig ist (α-Risiko): Die Entscheidung ist falsch

positiv (Vermutung: Person krank, obwohl das nicht zutrifft:

"Fehlalarm"). Spezifität ist

die Wahrscheinlichkeit, mit der der Test in der Gruppe der Gesunden korrekterweise ein negatives Ergebnis anzeigt;

Tests mit hoher Spezifität haben einen geringen Fehler 1. Art  Fehler 2. Art (β-Fehler) bedeutet, die Nullhypothese wird beibehalten, obwohl sie in Wirklichkeit falsch ist (β-Risiko): Die Entscheidung ist falsch negativ (diagnostisch unempfindlich - "o.B.", obwohl die Person objektiv krank ist). Sensitivität

ist die Wahrscheinlichkeit, mit der der Test in der Gruppe der Kranken korrekterweise ein

positives Testergebnis anzeigt; Tests mit hoher Sensitivität haben

einen geringen Fehler 2. Art Fehler 2. Art (β-Fehler) bedeutet, die Nullhypothese wird beibehalten, obwohl sie in Wirklichkeit falsch ist (β-Risiko): Die Entscheidung ist falsch negativ (diagnostisch unempfindlich - "o.B.", obwohl die Person objektiv krank ist). Sensitivität

ist die Wahrscheinlichkeit, mit der der Test in der Gruppe der Kranken korrekterweise ein

positives Testergebnis anzeigt; Tests mit hoher Sensitivität haben

einen geringen Fehler 2. Art  Messwerte werden in erster Linie danach beurteilt, ob sie in einem

festgesetzten Referenzbereich liegen (diagnostisch unverdächtig sind).

Liegen sie innerhalb des Referenzbereichs, kann dennoch ein Fehler 2. Art vorliegen (kranker Mensch mit unverdächtigem Befund); liegt er außerhalb, kann dennoch ein Fehler 1. Art vorliegen (gesunder Mensch mit verdächtigem Befund). Eine diagnostische Aussage kann nie zu 100% sicher sein. Der prädiktive Wert ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit richtiger Diagnosen: Er gibt

an, wie hoch der Prozentsatz der zutreffenden (negativen oder

positiven) Befunde an der Gesamtheit der (negativen oder positiven)

Situationen ist

Messwerte werden in erster Linie danach beurteilt, ob sie in einem

festgesetzten Referenzbereich liegen (diagnostisch unverdächtig sind).

Liegen sie innerhalb des Referenzbereichs, kann dennoch ein Fehler 2. Art vorliegen (kranker Mensch mit unverdächtigem Befund); liegt er außerhalb, kann dennoch ein Fehler 1. Art vorliegen (gesunder Mensch mit verdächtigem Befund). Eine diagnostische Aussage kann nie zu 100% sicher sein. Der prädiktive Wert ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit richtiger Diagnosen: Er gibt

an, wie hoch der Prozentsatz der zutreffenden (negativen oder

positiven) Befunde an der Gesamtheit der (negativen oder positiven)

Situationen ist Hypothesenverifizierung braucht Randomisierung (zufallsgeleitete Zuordnung

von Probanden zu Testgruppen), um systematische Fehler (die einen nicht

existierenden Effekt vortäuschen könnten) zu vermeiden (Anforderung an

das Studiendesign). Bei Normalverteilungen (Glockenkurve) können

verteilungsabhängige (parametrische) statistische Verfahren, z.B.

Student's t-Test oder ANOVA (analysis of variance) zur Anwendung

kommen. Bei anderen - negativ (links-) oder positiv (rechtsschiefen) -

Verteilungen verwendet man verteilungsunabhängige

(parameterfreie) Verfahren, z.B. Mann-Whitney U-, Wilcoxon-,

Kruskal-Wallis- oder Friedman-Test (nicht gemessene Werte, sondern

Rangzahlen werden verglichen). Der Grad der Asymmetrie (skewness) der

Verteilung kann durch eine entsprechende Kennzahl quantifiziert werden,

beispielsweise Pearson's S. Man kann schiefe zu Normalverteilungen

umformen, z.B. durch Logarithmierung Hypothesenverifizierung braucht Randomisierung (zufallsgeleitete Zuordnung

von Probanden zu Testgruppen), um systematische Fehler (die einen nicht

existierenden Effekt vortäuschen könnten) zu vermeiden (Anforderung an

das Studiendesign). Bei Normalverteilungen (Glockenkurve) können

verteilungsabhängige (parametrische) statistische Verfahren, z.B.

Student's t-Test oder ANOVA (analysis of variance) zur Anwendung

kommen. Bei anderen - negativ (links-) oder positiv (rechtsschiefen) -

Verteilungen verwendet man verteilungsunabhängige

(parameterfreie) Verfahren, z.B. Mann-Whitney U-, Wilcoxon-,

Kruskal-Wallis- oder Friedman-Test (nicht gemessene Werte, sondern

Rangzahlen werden verglichen). Der Grad der Asymmetrie (skewness) der

Verteilung kann durch eine entsprechende Kennzahl quantifiziert werden,

beispielsweise Pearson's S. Man kann schiefe zu Normalverteilungen

umformen, z.B. durch Logarithmierung |