Physiologische

Einflüsse auf das Resultat von Blutuntersuchungen

Physiologische

Einflüsse auf das Resultat von Blutuntersuchungen

Hämatokrit: αιμα = Blut, κρινειν = urteilen

Hämatokrit: αιμα = Blut, κρινειν = urteilen| Viele

klinische Laborwerte sind von physiologischen Faktoren beeinflusst, die

bei der Interpretation der Messwerte berücksichtigt werden müssen, zum

Beispiel -- ändern sich Blutvolumen, pH-Wert, Lactatspiegel u.a. mit körperlicher Belastung -- wandert bei aufrechter Körperlage Flüssigkeit aus den Kapillaren in das Gewebe. Das steigert den Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration sowie davon abhängige Messwerte (legt sich die Person hin, sinken diese Werte wieder) -- beeinflusst die Aufnahme von Nahrungsstoffen viele Blutwerte, insbesondere gelangen Chylomikronen in das Blut. Die resultierende Trübung des Plasmas behindert die optische Vermessung von Serumproben -- spielt die Uhrzeit eine wichtige Rolle in Bezug auf Hormon- und andere Werte, wenn die Sekretion von der Tageszeit abhängt -- beeinflussen Geschlecht und Alter zahlreiche Laborwerte -- sind bei Schwangeren zahlreiche Referenzbereiche stark verändert -- konzentriert lokale Stauung proximal der Abnahmestelle (Staumanschette!) das Blut ähnlich wie bei Orthostase und beeinflusst die Blutgaswerte. Störeinflüsse sollte man vermeiden. Ist das nicht möglich, müssen sie ausreichend dokumentiert werden. |

Zeitabhängigkeit

Zeitabhängigkeit  Nüchtern vs. postprandial

Nüchtern vs. postprandial  Geschlecht und Zyklus

Geschlecht und Zyklus  Muskelaktivität

Muskelaktivität  Körperlage

Körperlage  weitere Faktoren

weitere Faktoren

konstante unbeeinflussbare (z.B. Geschlecht, genetische Konstellation),

konstante unbeeinflussbare (z.B. Geschlecht, genetische Konstellation), veränderliche unbeeinflussbare (z.B. Alter, Höhe über dem Meeresspiegel),

veränderliche unbeeinflussbare (z.B. Alter, Höhe über dem Meeresspiegel), veränderliche beeinflussbare (z.B. Position des Körpers, Nahrungsaufnahme, sportliche Aktivität),

veränderliche beeinflussbare (z.B. Position des Körpers, Nahrungsaufnahme, sportliche Aktivität),

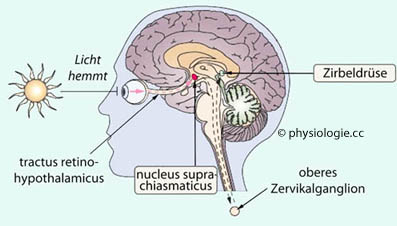

Abbildung: Zirkadiane

Abbildung: Zirkadiane  Rhythmen

Rhythmen des hypothalamischen Systems (~3 cm hinter

dem Augapfel gelegen) beeinflusst ("master clock"). Diese steuert auch die Aktivität der

Epiphyse (Zirbeldrüse) und ihre Freisetzung von Melatonin.

Tagesrhythmen werden neural und endokrin vorgegeben.

des hypothalamischen Systems (~3 cm hinter

dem Augapfel gelegen) beeinflusst ("master clock"). Diese steuert auch die Aktivität der

Epiphyse (Zirbeldrüse) und ihre Freisetzung von Melatonin.

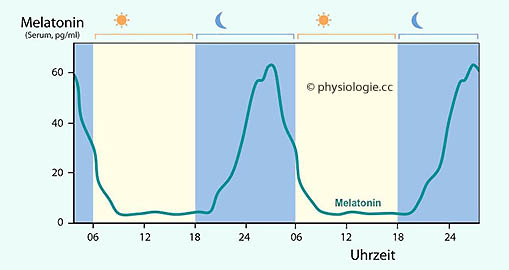

Tagesrhythmen werden neural und endokrin vorgegeben. Melatoninspiegel - Maximum um 3 Uhr morgens (

Melatoninspiegel - Maximum um 3 Uhr morgens ( Abbildung). Die Epiphyse (Zirbeldrüse

Abbildung). Die Epiphyse (Zirbeldrüse , glandula pinealis, pineal gland) - ein Teil des Epithalamus im Zwischenhirn - produziert in Dunkelheit das aus Serotonin gebildete Hormon Melatonin. Lichteinfall auf die Netzhaut hemmt die Synthese (

, glandula pinealis, pineal gland) - ein Teil des Epithalamus im Zwischenhirn - produziert in Dunkelheit das aus Serotonin gebildete Hormon Melatonin. Lichteinfall auf die Netzhaut hemmt die Synthese ( s. dort).

s. dort). In Dunkelheit steigt die Ausschüttung und damit der

Melatoninspiegel im Blut (bei jungen Menschen mehr als 10-fach, bei

älteren etwa 3-fach).

In Dunkelheit steigt die Ausschüttung und damit der

Melatoninspiegel im Blut (bei jungen Menschen mehr als 10-fach, bei

älteren etwa 3-fach).

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Licht (<500 nm) hemmt die Melatoninproduktion

Abbildung: Licht (<500 nm) hemmt die Melatoninproduktion

Jet-Lag-Pille:

Die Wirksamkeit von Melatonin in einer Dosierung von 0,5–5 mg gegen

unangenehme Symptome der Zeitumstellung ist umstritten, und

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können die Schlafrhythmik

störend beeinflussen.

Jet-Lag-Pille:

Die Wirksamkeit von Melatonin in einer Dosierung von 0,5–5 mg gegen

unangenehme Symptome der Zeitumstellung ist umstritten, und

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können die Schlafrhythmik

störend beeinflussen.

Abbildung: Zirkadianer Rhythmus des Melatoninspiegels

Abbildung: Zirkadianer Rhythmus des Melatoninspiegels Im

Winter kann der Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht bleiben, was

Schlafstörungen und "Winterdepression" zur Folge haben kann. Lichttherapie

hilft: Weißes Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts entspricht,

morgens (unmittelbar nach dem Aufwachen) angewandt, hemmt die

Melatoninsekretion und hellt die Stimmungslage auf.

Im

Winter kann der Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht bleiben, was

Schlafstörungen und "Winterdepression" zur Folge haben kann. Lichttherapie

hilft: Weißes Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts entspricht,

morgens (unmittelbar nach dem Aufwachen) angewandt, hemmt die

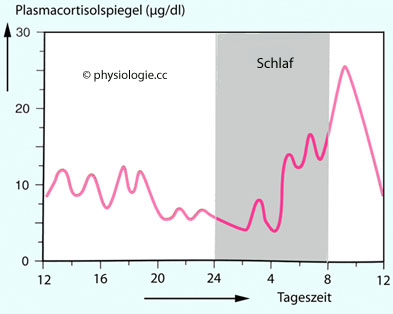

Melatoninsekretion und hellt die Stimmungslage auf. ACTH- und Cortisolspiegel am höchsten morgens,

tiefste Werte nachts; die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache (

ACTH- und Cortisolspiegel am höchsten morgens,

tiefste Werte nachts; die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Zeitabhängigkeit des Cortisolspiegels im Blutplasma

Abbildung: Zeitabhängigkeit des Cortisolspiegels im Blutplasma vgl. dort

vgl. dort

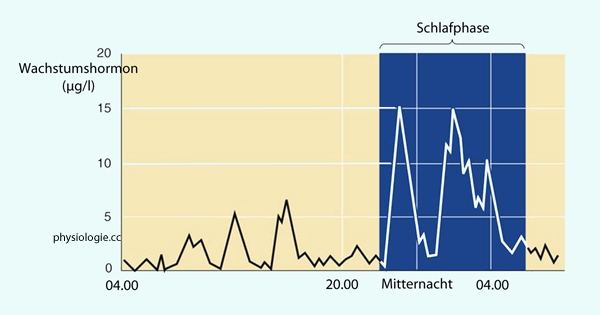

GHRH- und GH-Werte sind am höchsten (höchste pulsatile

Frequenz) in der Nacht sowie bei starker körperlicher Belastung.

GHRH- und GH-Werte sind am höchsten (höchste pulsatile

Frequenz) in der Nacht sowie bei starker körperlicher Belastung.

Abbildung: Wachstumshormon-Bursts im Blutplasma

Abbildung: Wachstumshormon-Bursts im Blutplasma

Zirkadiane Freisetzung von TRH / TSH abends

ansteigend, am höchsten in den frühen Morgenstunden (

Zirkadiane Freisetzung von TRH / TSH abends

ansteigend, am höchsten in den frühen Morgenstunden ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Zirkadianer Verlauf des TSH-Spiegels im Blut einer Gruppe 33 gesunder Personen

Abbildung: Zirkadianer Verlauf des TSH-Spiegels im Blut einer Gruppe 33 gesunder Personen

Auch die Körpertemperatur

(Ruhebedingungen) zeigt einen zirkadianen Rhythmus - mit niedrigsten Werten

in der Nacht (3-6 Uhr) und höchsten nachmittags (15-18 Uhr). Die

Amplitude beträgt etwa 1°C. Die Steuerung obliegt Neuronen im vorderen Hypothalamus (nucleus suprachiasmaticus), abhängig von Hell-Dunkel-Zyklen.

Auch die Körpertemperatur

(Ruhebedingungen) zeigt einen zirkadianen Rhythmus - mit niedrigsten Werten

in der Nacht (3-6 Uhr) und höchsten nachmittags (15-18 Uhr). Die

Amplitude beträgt etwa 1°C. Die Steuerung obliegt Neuronen im vorderen Hypothalamus (nucleus suprachiasmaticus), abhängig von Hell-Dunkel-Zyklen. s. dort).

Nüchtern liegt der normale Blutzuckerwert bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5

mM), nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit (postprandial

s. dort).

Nüchtern liegt der normale Blutzuckerwert bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5

mM), nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit (postprandial  ) kann er sich physiologischerweise fast verdoppeln (bis ~160

mg/dl oder ~9 mM), um dann über mehrere Stunden wieder in den

Nüchtern-Referenzbereich zurückzukehren.

) kann er sich physiologischerweise fast verdoppeln (bis ~160

mg/dl oder ~9 mM), um dann über mehrere Stunden wieder in den

Nüchtern-Referenzbereich zurückzukehren. Atemvolumina, ventilatorische Sollwerte,

Atemvolumina, ventilatorische Sollwerte, Muskelfasertypen,

Muskelfasertypen, Energieumsatz,

Energieumsatz, Elektrolyt- und Wasserhaushalt,

Elektrolyt- und Wasserhaushalt,  Harnwerte,

Harnwerte,  Blasenmotorik,

Blasenmotorik, Eisenbedarf,

Eisenbedarf, Leberwerte,

Leberwerte, Körperzusammensetzung,

Körperzusammensetzung, Hormonwerte (diese folgen bestimmten Profilen, die auch vom Alter

- juvenil, adult, prä-, postmenopausal - abhängen), Beispielsweise

steigert Testosteron die Synthese von Erythropoetin, Östrogene senken

sie (s. dort), mit dem Resultat unterschiedlicher Hämoglobin- und Hämatokritwerte bei Männern vs. Frauen.

Hormonwerte (diese folgen bestimmten Profilen, die auch vom Alter

- juvenil, adult, prä-, postmenopausal - abhängen), Beispielsweise

steigert Testosteron die Synthese von Erythropoetin, Östrogene senken

sie (s. dort), mit dem Resultat unterschiedlicher Hämoglobin- und Hämatokritwerte bei Männern vs. Frauen. s. dort).

s. dort). Farbensinnstörungen

betreffen Männer viel häufiger /8%) als Frauen (0,4%), weil die

entsprechenden Gene (und allfällige Defekte) X-chromosomal codiert

sind.

Farbensinnstörungen

betreffen Männer viel häufiger /8%) als Frauen (0,4%), weil die

entsprechenden Gene (und allfällige Defekte) X-chromosomal codiert

sind.

Abbildung: Zeitverlauf der Lactatkonzentration im Blutplasma nach maximaler körperlicher Belastung (Beispiel)

Abbildung: Zeitverlauf der Lactatkonzentration im Blutplasma nach maximaler körperlicher Belastung (Beispiel)

Veränderungen von Blutgaswerten, insbesondere durch Bildung saurer Valenzen bei unvollständigem Abbau von Energieträgern ("Sauerstoffschuld"). Der Milchsäurespiegel (Ruhewert 0,5-2,2 mM) steigt über die "Lactatschwelle"

(anaerobe Schwelle) an - die resultierende nicht-respiratorische

Azidose wird rasch kompensiert - und bleibt nach der Belastung bis zu

eine Stunde erhöht (

Veränderungen von Blutgaswerten, insbesondere durch Bildung saurer Valenzen bei unvollständigem Abbau von Energieträgern ("Sauerstoffschuld"). Der Milchsäurespiegel (Ruhewert 0,5-2,2 mM) steigt über die "Lactatschwelle"

(anaerobe Schwelle) an - die resultierende nicht-respiratorische

Azidose wird rasch kompensiert - und bleibt nach der Belastung bis zu

eine Stunde erhöht ( Abbildung)

Abbildung)  Hämokonzentration (erhöhte Plasmaeiweiß-

und Hämatokritwerte)

Hämokonzentration (erhöhte Plasmaeiweiß-

und Hämatokritwerte) Hyperthermie

Hyperthermie Veränderungen im Zytokinmuster

Veränderungen im Zytokinmuster Mobilisierung von Leukozyten, die nur lose an die

Endothelien in der Mikrozirkulation (Kapillaren) angeheftet sind

(Verteilungsleukozytose, Pseudoneutrophilie).

Mobilisierung von Leukozyten, die nur lose an die

Endothelien in der Mikrozirkulation (Kapillaren) angeheftet sind

(Verteilungsleukozytose, Pseudoneutrophilie). Am

Beispiel des Lactatspiegels sieht man, dass diese Änderungen einen spezifischen Zeitverlauf aufweisen. Wird eine Blutprobe nach körperlicher Anstrengung (z.B. Treppensteigen) gewonnen,

sind veränderte Laborwerte zu erwarten - u.U. über mehrere Stunden nach der Belastung.

Am

Beispiel des Lactatspiegels sieht man, dass diese Änderungen einen spezifischen Zeitverlauf aufweisen. Wird eine Blutprobe nach körperlicher Anstrengung (z.B. Treppensteigen) gewonnen,

sind veränderte Laborwerte zu erwarten - u.U. über mehrere Stunden nach der Belastung. Regulation (Barorezeptor-Reflexe) beim Aufrichten des Körpers führt

nicht nur zu hämodynamischen Veränderungen (Steigerung der

Herzfrequenz, Erniedrigung des Herzminutenvolumens), sondern auch zu

Veränderungen zahlreicher Blut-Laborwerte:

Regulation (Barorezeptor-Reflexe) beim Aufrichten des Körpers führt

nicht nur zu hämodynamischen Veränderungen (Steigerung der

Herzfrequenz, Erniedrigung des Herzminutenvolumens), sondern auch zu

Veränderungen zahlreicher Blut-Laborwerte:

Abbildung: Zeitverlauf und Ausmaß der Änderung von Blutwerten nach passivem Aufrichten des Körpers (head up tilt): Typische Muster

Abbildung: Zeitverlauf und Ausmaß der Änderung von Blutwerten nach passivem Aufrichten des Körpers (head up tilt): Typische Muster

wird Flüssigkeit aus der Mikrozirkulation der

kaudalen Körperpartien ins Gewebe verlagert (kapilläre Filtration),

wird Flüssigkeit aus der Mikrozirkulation der

kaudalen Körperpartien ins Gewebe verlagert (kapilläre Filtration),  das

Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),

das

Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),  der Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration

nehmen insgesamt zu, und

damit

der Hämatokrit und die Plasmaeiweißkonzentration

nehmen insgesamt zu, und

damit  alle abhängigen Messwerte, wie z.B. Hämoglobinkonzentration und

kolloidosmotischer Druck.

alle abhängigen Messwerte, wie z.B. Hämoglobinkonzentration und

kolloidosmotischer Druck.  Hormonwerte steigen als Ausdruck von

Regulationsvorgängen (Stabilisierung des Blutdrucks) an (

Hormonwerte steigen als Ausdruck von

Regulationsvorgängen (Stabilisierung des Blutdrucks) an ( Abbildung).

Abbildung). Auch hier zeigt sich, wie alltägliche Einflüsse Laborwerte im Blut physiologischerweise verändern können.

Auch hier zeigt sich, wie alltägliche Einflüsse Laborwerte im Blut physiologischerweise verändern können.| Wechselt man von der Rückenlage zur aufrechten Position, dann * steigt die Pulsfrequenz, * sinkt das Herzminutenvolumen, * nimmt das Schlagvolumen stärker ab als das Herzminutenvolumen, * steigt der periphere Widerstand (TPR), * sinkt die Durchblutung von Nieren und Darm |

Bei lokaler Stauung

(Staubinde für Blutabnahme!) z.B. am

Arm kommt es im betroffenen Gebiet zu kapillärer Filtration und lokaler

Hämokonzentration, die

Werte für Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundenen Werten

gebundener Stoffe wie z.B. Lipoproteinen) und Hämatokrit /

Hämoglobinkonzentration steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß

und Dauer der Stauung). Nimmt man Blut aus einer betroffenen Vene ab,

sind die Laborwerte entsprechend verfälscht.

Bei lokaler Stauung

(Staubinde für Blutabnahme!) z.B. am

Arm kommt es im betroffenen Gebiet zu kapillärer Filtration und lokaler

Hämokonzentration, die

Werte für Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundenen Werten

gebundener Stoffe wie z.B. Lipoproteinen) und Hämatokrit /

Hämoglobinkonzentration steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß

und Dauer der Stauung). Nimmt man Blut aus einer betroffenen Vene ab,

sind die Laborwerte entsprechend verfälscht. Einfluss des Alters

Einfluss des Alters  s. dort

s. dort Davon abgesehen

sind sämtliche relevanten Bedingungen bei Abnahme zu

berücksichtigen bzw. zu dokumentieren, wie

Davon abgesehen

sind sämtliche relevanten Bedingungen bei Abnahme zu

berücksichtigen bzw. zu dokumentieren, wie  Art des Blutes

Art des Blutes arteriell? Arterielles Blut ist sauerstoffgesättigt, die Punktion technisch schwieriger

arteriell? Arterielles Blut ist sauerstoffgesättigt, die Punktion technisch schwieriger venös? Venöses Blut je nach Drainagegebiet unterschiedlich zusammengesetzt

venös? Venöses Blut je nach Drainagegebiet unterschiedlich zusammengesetzt Kapillarblut?

Arterielles Blut, das durch Einstich in Ohrläppchen, Fingerbeere oder

Ferse gewonnen und in Kapillarröhrchen eingebracht wird (Nachteil:

geringe Probenmenge)

Kapillarblut?

Arterielles Blut, das durch Einstich in Ohrläppchen, Fingerbeere oder

Ferse gewonnen und in Kapillarröhrchen eingebracht wird (Nachteil:

geringe Probenmenge) Über Unterschiede zwischen arteriellen und venösen Blutproben s. auch dort

Über Unterschiede zwischen arteriellen und venösen Blutproben s. auch dort

Abbildung: Entnahme einer Kapillarblutprobe aus der Fingerbeere

Abbildung: Entnahme einer Kapillarblutprobe aus der Fingerbeere

Lagerung - Fehlerquellen sind z.B.

Lagerung - Fehlerquellen sind z.B. Transport und Aufbewahrung einer

Probe (Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?)

Transport und Aufbewahrung einer

Probe (Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?)  Schließlich

können bei der Messung selbst (also im Labor) Fehler auftreten, es kann auch zu Verwechslung von Bioproben kommen. Außerdem ist jede Messung mit

einer gewissen Unsicherheit behaftet (Reliabilität: Frage

der Absolutgenauigkeit und Präzision). Die Angebrachtheit einer Methode

für einen bestimmten Zweck kann ebenfalls fraglich sein

(Validität).

Schließlich

können bei der Messung selbst (also im Labor) Fehler auftreten, es kann auch zu Verwechslung von Bioproben kommen. Außerdem ist jede Messung mit

einer gewissen Unsicherheit behaftet (Reliabilität: Frage

der Absolutgenauigkeit und Präzision). Die Angebrachtheit einer Methode

für einen bestimmten Zweck kann ebenfalls fraglich sein

(Validität).

Zirkadiane Schwankungen: Ab dem 3.

Lebensmonat stellt sich der übliche Melatonin-Tagesrhythmus

ein, mit höchsten Blutwerten um 3 Uhr morgens. Die

Bildung in der Epiphyse wird durch Lichteinfall auf die Netzhaut

gehemmt, in Dunkelheit steigt sie an (bei jungen Menschen >10-fach,

bei älteren

~3-fach).

Melatonin beteiligt sich an der Auslösung der Tiefschlafphase und regt

die Ausschüttung von GH an. Im Winter kann der Melatoninspiegel auch

tagsüber erhöht bleiben (Schlafstörungen, "Winterdepression"). Die ACTH- und Cortisolspiegel sind morgens am höchsten, nachts am niedrigsten, die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache. GHRH- und GH-Werte

sind am höchsten (höchste pulsatile Frequenz) in der Nacht und bei

starker körperlicher Belastung. Die pulsatile Freisetzung von TRH / TSH steigt abends an (Maximum in den frühen Morgenstunden) Zirkadiane Schwankungen: Ab dem 3.

Lebensmonat stellt sich der übliche Melatonin-Tagesrhythmus

ein, mit höchsten Blutwerten um 3 Uhr morgens. Die

Bildung in der Epiphyse wird durch Lichteinfall auf die Netzhaut

gehemmt, in Dunkelheit steigt sie an (bei jungen Menschen >10-fach,

bei älteren

~3-fach).

Melatonin beteiligt sich an der Auslösung der Tiefschlafphase und regt

die Ausschüttung von GH an. Im Winter kann der Melatoninspiegel auch

tagsüber erhöht bleiben (Schlafstörungen, "Winterdepression"). Die ACTH- und Cortisolspiegel sind morgens am höchsten, nachts am niedrigsten, die Werte unterscheiden sich um das Mehrfache. GHRH- und GH-Werte

sind am höchsten (höchste pulsatile Frequenz) in der Nacht und bei

starker körperlicher Belastung. Die pulsatile Freisetzung von TRH / TSH steigt abends an (Maximum in den frühen Morgenstunden)  Nahrungsaufnahme verändert den Blutzuckerspiegel

und gekoppelte Hormonausschüttung (Insulin etc). Nüchtern liegt der

Glucosespiegel bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5 mM), postprandial bis

~160 mg/dl / ~9 mM (Nüchternwerte stellen sich nach einigen Stunden wieder ein).

Chylomikronen (Fettresorption) trüben das Serum und stören die Photometrie

(Nüchtern-Serum für zahlreiche Laborbestimmungen erforderlich) Nahrungsaufnahme verändert den Blutzuckerspiegel

und gekoppelte Hormonausschüttung (Insulin etc). Nüchtern liegt der

Glucosespiegel bei 70–100 mg/dl (3,9–5,5 mM), postprandial bis

~160 mg/dl / ~9 mM (Nüchternwerte stellen sich nach einigen Stunden wieder ein).

Chylomikronen (Fettresorption) trüben das Serum und stören die Photometrie

(Nüchtern-Serum für zahlreiche Laborbestimmungen erforderlich) Das Geschlecht

beeinflusst fast alle klinischen Messwerte, u.a. Kreislauf, Atmung, Körperzusammensetzung,

Blutbild, Hormonprofile; bei Frauen müssen zyklusabhängige Größen mit Rücksicht auf die

Zyklusphase bzw. Einnahme von Hormonpräparaten bewertet werden Das Geschlecht

beeinflusst fast alle klinischen Messwerte, u.a. Kreislauf, Atmung, Körperzusammensetzung,

Blutbild, Hormonprofile; bei Frauen müssen zyklusabhängige Größen mit Rücksicht auf die

Zyklusphase bzw. Einnahme von Hormonpräparaten bewertet werden Körperliche

Belastung verändert mehrere Blutwerte (z.B. pH / Lactat: Ruhe-Referenzwert ≤2,2 mM), führt zu Hämokonzentration (erhöhte

Plasmaeiweiß- und Hämatokritwerte), Hyperthermie, veränderten

Zytokinmustern, Mobilisierung von Leukozyten (Verteilungsleukozytose,

Pseudoneutrophilie). Nach körperlicher Anstrengung sind u.U. über mehrere Stunden veränderte Laborwerte zu erwarten Körperliche

Belastung verändert mehrere Blutwerte (z.B. pH / Lactat: Ruhe-Referenzwert ≤2,2 mM), führt zu Hämokonzentration (erhöhte

Plasmaeiweiß- und Hämatokritwerte), Hyperthermie, veränderten

Zytokinmustern, Mobilisierung von Leukozyten (Verteilungsleukozytose,

Pseudoneutrophilie). Nach körperlicher Anstrengung sind u.U. über mehrere Stunden veränderte Laborwerte zu erwarten  Beim Aufrichten

des Körpers kommt es zu Umverteilung des Blutvolumens, hydrostatische Druckänderungen

in den Gefäßen, Erniedrigung des

Herzminutenvolumens, Steigerung der Herzfrequenz und veränderte Durchblutungsmuster (Barorezeptorreflex) sowie Veränderung zahlreicher Laborwerte: Flüssigkeit

wird filtriert (Beine), das Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),

Hämatokrit, Plasmaeiweißkonzentration und abhängige Messwerte (Hämoglobinkonzentration, kolloidosmotischer Druck) nehmen zu; Hormonwerte ändern sich als Ausdruck von Regulationsvorgängen Beim Aufrichten

des Körpers kommt es zu Umverteilung des Blutvolumens, hydrostatische Druckänderungen

in den Gefäßen, Erniedrigung des

Herzminutenvolumens, Steigerung der Herzfrequenz und veränderte Durchblutungsmuster (Barorezeptorreflex) sowie Veränderung zahlreicher Laborwerte: Flüssigkeit

wird filtriert (Beine), das Blutvolumen sinkt (Hämokonzentration),

Hämatokrit, Plasmaeiweißkonzentration und abhängige Messwerte (Hämoglobinkonzentration, kolloidosmotischer Druck) nehmen zu; Hormonwerte ändern sich als Ausdruck von Regulationsvorgängen  Bei lokaler

Stauung (Staubinde für Blutabnahme) kommt es im betreffenden Gebiet zu

Filtration und lokaler Hämokonzentration, Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundene Werte gebundener

Stoffe wie z.B. Lipoproteine) und Hämatokrit / Hämoglobinkonzentration

steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß und Dauer der Stauung) Bei lokaler

Stauung (Staubinde für Blutabnahme) kommt es im betreffenden Gebiet zu

Filtration und lokaler Hämokonzentration, Plasmaproteinkonzentration (und damit verbundene Werte gebundener

Stoffe wie z.B. Lipoproteine) und Hämatokrit / Hämoglobinkonzentration

steigen an (um bis zu 10-20%, je nach Ausmaß und Dauer der Stauung) Fehlerquellen durch

Lagerung einer Blutprobe sind z.B. Blutsenkung (schwerkraftbedingte

Entmischung des Blutes) oder Hämolyse (dadurch werden die meisten

photometrischen Messungen verfälscht), Transport und Aufbewahrung

(Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?), Messung und Beurteilung (Reliabilität, Absolutgenauigkeit / Präzision, Validität) Fehlerquellen durch

Lagerung einer Blutprobe sind z.B. Blutsenkung (schwerkraftbedingte

Entmischung des Blutes) oder Hämolyse (dadurch werden die meisten

photometrischen Messungen verfälscht), Transport und Aufbewahrung

(Temperatur? Antikoagulation? Enzymhemmung?), Messung und Beurteilung (Reliabilität, Absolutgenauigkeit / Präzision, Validität) |