Urodynamik: Ureter und Harnblase

Urodynamik: Ureter und Harnblase

Detrusion: detrudere = wegstoßen (trudere = drängen, treiben)

Detrusion: detrudere = wegstoßen (trudere = drängen, treiben)| Das

Nierenbecken hat 5-10 ml Fassungsvermögen, die Harnblase bis 300 ml und

mehr. Die Harnbildung beträgt normalerweise ~1 ml/min. Der Druck im Nierenbecken beträgt ~15 mmHg; steigt er an,

triggert eine Schrittmacherzone am

Abgang des Harnleiters (Länge: 25-30 cm) peristaltische

Kontraktionswellen, die Harn gegen ein Druckgefälle von bis zu 60 mmHg

und mit

einer Geschwindigkeit von einigen cm pro Sekunde in die Blase befördern. Die Ureterperistaltik funktioniert autonom und wird durch nervale Einflüsse modifiziert. Der Ruhedruck in der Blase beträgt nur wenige mmHg; steigt er an (z.B. ~10 mmHg bei ~200 ml Füllungsvolumen), werden Dehnungsrezeptoren gereizt, bei weiterem Volumenanstieg tritt Harndrang auf. Die leere Blase hat eine Wanddicke von ≥5 mm, ist sie maximal gedehnt, nur mehr ~2 mm ("plastische" Umlagerung der Zellen in der Blasenwand). Die Dichtigkeit (Kontinenz) der Harnblase ist durch den Dauertonus des Sphinkterapparates gegeben: Der innere glattmuskuläre Teil wird durch sympathische Fasern angeregt, der äußere quergesteifte steht unter dem Einfluss somatischer Fasern (willkürlich steuerbar). Das direkt zuständige Reflexzentrum liegt im Rückenmark (spinale Ebene: Lumbal- und Sakralmark). Zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) sind übergeordnet: Dazu zählen das pontine Miktionszentrum sowie kortikale Gebiete, die perzeptive, emotionale, vegetative und motorische Aspekte integrieren. Efferent wirken vegetativ das lumbal-sympathische (über den N. hypogastricus) und das parasympathisch-sakrale Zentrum (über den N. splanchnicus), motorische Fasern (über den N. pudendus) stammen aus dem Sakralmark (Onuf'scher Kern). Der Detrusionsreflex stellt von sympathisch-motorisch gesteuerter Kontinenz (Blasendichtigkeit) auf parasympathisch verwaltete Detrusion (Blasenentleerung) um - er inaktiviert den Sphinkterapparat und regt die Kontraktion der Harnblase an. Eine Blasenentleerung dauert physiologischerweise nicht länger als 30 Sekunden. |

Blasenfüllung und Kontinenz

Blasenfüllung und Kontinenz  Blasenkontrolle

Blasenkontrolle  Detrusion

Detrusion

Untersuchung der Blasenfunktion

Untersuchung der Blasenfunktion Urodynamik, Uroflowmetrie, Cystometrie

Urodynamik, Uroflowmetrie, Cystometrie

Core messages

Core messages Abbildung).

Abbildung).

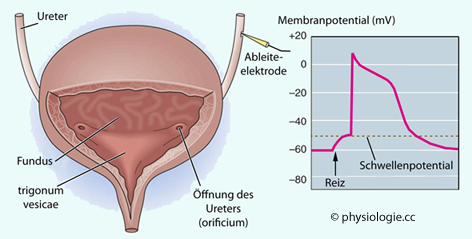

Abbildung: Die Schrittmacherzone des Nierenbeckens ist der Ursprung der Ureterperistaltik

Abbildung: Die Schrittmacherzone des Nierenbeckens ist der Ursprung der Ureterperistaltik

Komplex

(Nierenbecken und Harnleiter) kann einen Druckanstieg in der Niere

verhindern, indem er peristaltische Kontraktionswellen generiert. Dabei werden Drucke

bis 80 cm Wassersäule (8 kPa) aufgebaut bzw. überwunden.

Komplex

(Nierenbecken und Harnleiter) kann einen Druckanstieg in der Niere

verhindern, indem er peristaltische Kontraktionswellen generiert. Dabei werden Drucke

bis 80 cm Wassersäule (8 kPa) aufgebaut bzw. überwunden. Die Ureterperistaltik

dient dem aktiven Transport des Inhalts des Ureters vom Nierenbecken

zur Harnblase. Sie entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der

glatten Muskulatur der Ureterwand, breitet sich - ausgehend von einer Schrittmacherzone

im Nierenbeckenbereich - wellenförmig aus und wird von Kontraktions-

und Relaxationsphasen der Ring- und Längsmuskulatur getragen. Die

Ureterperistaltik benötigt keine neurale Steuerung und tritt auch bei

Denervierung des

Ureters auf, ist aber durch autonome Nerven modifizierbar.

Die Ureterperistaltik

dient dem aktiven Transport des Inhalts des Ureters vom Nierenbecken

zur Harnblase. Sie entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der

glatten Muskulatur der Ureterwand, breitet sich - ausgehend von einer Schrittmacherzone

im Nierenbeckenbereich - wellenförmig aus und wird von Kontraktions-

und Relaxationsphasen der Ring- und Längsmuskulatur getragen. Die

Ureterperistaltik benötigt keine neurale Steuerung und tritt auch bei

Denervierung des

Ureters auf, ist aber durch autonome Nerven modifizierbar.

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Verteilung von α- and β-adrenergen Rezeptoren in Niere, Ureter und Harnblase

Abbildung: Verteilung von α- and β-adrenergen Rezeptoren in Niere, Ureter und Harnblase

(spontanaktive Schrittmacherzellen im Nierenbecken, die als Gruppe funktionieren - multiple coupled oscillators). Druckanstieg wirkt auf dieses System synchronisierend und überschwellig, und induziert rhythmische Entladungen.

(spontanaktive Schrittmacherzellen im Nierenbecken, die als Gruppe funktionieren - multiple coupled oscillators). Druckanstieg wirkt auf dieses System synchronisierend und überschwellig, und induziert rhythmische Entladungen.  Abbildung unten). Zusätzlich wirkt die Ureterperistaltik refluxverhindernd.

Abbildung unten). Zusätzlich wirkt die Ureterperistaltik refluxverhindernd. auftreten. Zwar findet dann immer noch (reduzierte) glomeruläre

Filtration statt, diese wird aber durch tubuläre Filtration vollständig

kompensiert, die Harnbildung erlischt (Anurie).

auftreten. Zwar findet dann immer noch (reduzierte) glomeruläre

Filtration statt, diese wird aber durch tubuläre Filtration vollständig

kompensiert, die Harnbildung erlischt (Anurie). ) am Blasenausgang und in

der Wand der Harnröhre (Urethra) bewirken die Dichtigkeit (Kontinenz

) am Blasenausgang und in

der Wand der Harnröhre (Urethra) bewirken die Dichtigkeit (Kontinenz  )

der Blase.

)

der Blase.

des Sakralmarks). Der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt.

Zusammen ergeben diese Faktoren eine Blasendichtigkeit, die bis zu

mehreren kPa Blaseninnendruck reicht (z.B. bei Ausüben von Sportarten,

bei denen der intraabdominelle Druck ansteigt). Der Ruhedruck beträgt ~1 kPa bei der Frau und ~2 kPa beim Mann.

des Sakralmarks). Der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt.

Zusammen ergeben diese Faktoren eine Blasendichtigkeit, die bis zu

mehreren kPa Blaseninnendruck reicht (z.B. bei Ausüben von Sportarten,

bei denen der intraabdominelle Druck ansteigt). Der Ruhedruck beträgt ~1 kPa bei der Frau und ~2 kPa beim Mann.| Sympathische (α1-adrenerge) Anregung des m. sphincter vesicae internus trägt wesentlich zur Blasenkontinenz bei |

getriggert wird, zeigt sich der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung.

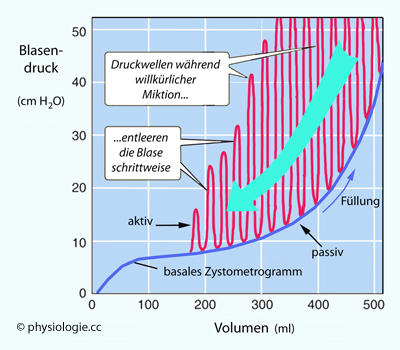

getriggert wird, zeigt sich der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung.  ). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang

auf. Ab hier

(mit ~1-2 kPa passivem Druck) beginnt

der Blaseninnendruck bei weiterer Füllung nichtlinear zu

steigen, der Harndrang wird bei über 0.5 l Blaseninhalt schmerzhaft;

jedoch gibt es eine beträchtliche Anpassungsfähigkeit durch Zunahme der

Volumendehnbarkeit (Plastizität: die Blase

kann im Extremfall ein Maximalvolumen von ~1,5 Liter fassen).

). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang

auf. Ab hier

(mit ~1-2 kPa passivem Druck) beginnt

der Blaseninnendruck bei weiterer Füllung nichtlinear zu

steigen, der Harndrang wird bei über 0.5 l Blaseninhalt schmerzhaft;

jedoch gibt es eine beträchtliche Anpassungsfähigkeit durch Zunahme der

Volumendehnbarkeit (Plastizität: die Blase

kann im Extremfall ein Maximalvolumen von ~1,5 Liter fassen). Abbildung):

Abbildung):

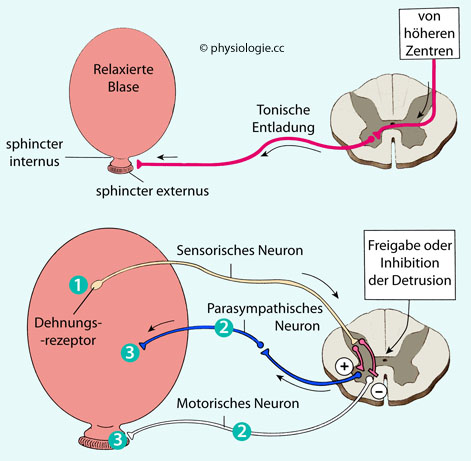

Abbildung: Kontrolle der Blasentätigkeit

Abbildung: Kontrolle der Blasentätigkeit

Zur Blasenkontrolle s. auch dort

Zur Blasenkontrolle s. auch dort

Abbildung: Aktionspotential einer glatten Muskelzelle im Ureter

Abbildung: Aktionspotential einer glatten Muskelzelle im Ureter Auf Hirnstammebene werden die

Erfordernisse bezüglich Speicherung / Entleerung der Blase mit dem

Status im Vegetativum und der Umgebungssituation abgestimmt und -

situationsbedingt - der Wechsel zwischen Zurückhalten des Harns

einerseits und Freigabe der Detrusion andererseits (phase switching)

vorgenommen.

Auf Hirnstammebene werden die

Erfordernisse bezüglich Speicherung / Entleerung der Blase mit dem

Status im Vegetativum und der Umgebungssituation abgestimmt und -

situationsbedingt - der Wechsel zwischen Zurückhalten des Harns

einerseits und Freigabe der Detrusion andererseits (phase switching)

vorgenommen. Abbildung).

Abbildung).

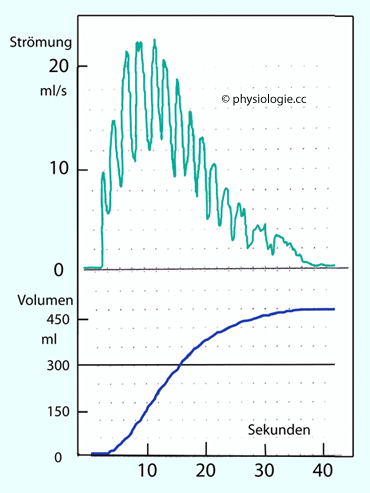

Abbildung: Zeitverlauf von Detrusordruck und Harnströmung während einer Blasenentleerung

Abbildung: Zeitverlauf von Detrusordruck und Harnströmung während einer Blasenentleerung

Der Begriff Urodynamik bezieht sich auf die Untersuchung des unteren Harntrakrs und stützt sich vor allem auf Uroflowmetrie (Messung des Harnstroms) und Cystometrie (Messung der kontraktilen Blasenkraft während der Detrusion) - zusammen mit ergänzenden Methoden wie z.B. Elektromyographie.

Der Begriff Urodynamik bezieht sich auf die Untersuchung des unteren Harntrakrs und stützt sich vor allem auf Uroflowmetrie (Messung des Harnstroms) und Cystometrie (Messung der kontraktilen Blasenkraft während der Detrusion) - zusammen mit ergänzenden Methoden wie z.B. Elektromyographie. Abbildung). Reflektorische Anspannung der

Bauchdeckenmuskulatur verstärkt den Extrusionsmechanismus.

Abbildung). Reflektorische Anspannung der

Bauchdeckenmuskulatur verstärkt den Extrusionsmechanismus.

Abbildung: Druck-Volumen-Diagramm einer Detrusion

Abbildung: Druck-Volumen-Diagramm einer Detrusion

M. detrusor vesicae: Die Kontraktion des Blasenmuskels wird cholinerg - über muskarinerge Rezeptoren - sowie purinerg (ATP) angeregt.

Die Entleerung der Blase (Miktion, Detrusion

M. detrusor vesicae: Die Kontraktion des Blasenmuskels wird cholinerg - über muskarinerge Rezeptoren - sowie purinerg (ATP) angeregt.

Die Entleerung der Blase (Miktion, Detrusion  ) erfordert ein Umschalten von

sympathischer auf parasympathische Aktivität mit Entspannung des

äußeren Schließmuskels.

) erfordert ein Umschalten von

sympathischer auf parasympathische Aktivität mit Entspannung des

äußeren Schließmuskels.

Abbildung: Zeitprofil von Strömung und Exkretion (gesammeltes Harnvolumen) während einer Detrusion

Abbildung: Zeitprofil von Strömung und Exkretion (gesammeltes Harnvolumen) während einer Detrusion

Afferenter Teil:

Ausgehend von Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand, über den N. pelvicus - die Rezeptoren

steigern ihre Entladungsfrequenz mit zunehmender Blasenfüllung

Afferenter Teil:

Ausgehend von Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand, über den N. pelvicus - die Rezeptoren

steigern ihre Entladungsfrequenz mit zunehmender Blasenfüllung Reflexzentren

im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale

Ebene) und übergeordnete zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) -

Hirnstamm (Miktionszentrum in der Brücke ventrolateral auf Höhe des

locus coeruleus) und kortikale Gebiete, hier werden perzeptive,

emotionale, vegetative und motorische Aspekte integriert

Reflexzentren

im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale

Ebene) und übergeordnete zerebrale Zentren (supraspinale Ebene) -

Hirnstamm (Miktionszentrum in der Brücke ventrolateral auf Höhe des

locus coeruleus) und kortikale Gebiete, hier werden perzeptive,

emotionale, vegetative und motorische Aspekte integriert Efferenter Teil mit vegetativ-motorischen und somatomotorischen Anteilen:

Efferenter Teil mit vegetativ-motorischen und somatomotorischen Anteilen:  vom sympathischen Lendengebiet über den N. hypogastricus (Hemmung des Detrusor, Anregung des sphincter internus → unwillkürlicher Harnverhalt)

vom sympathischen Lendengebiet über den N. hypogastricus (Hemmung des Detrusor, Anregung des sphincter internus → unwillkürlicher Harnverhalt) vom

parasympathischen Sakralzentrum über Äste der Nn. splanchnici pelvini (Kontraktion des Detrusor → Blasenentleerung)

vom

parasympathischen Sakralzentrum über Äste der Nn. splanchnici pelvini (Kontraktion des Detrusor → Blasenentleerung) somatomotorische Efferenzen (aus dem Onuf'schen Kern) über den N. pudendus (Kontraktion des sphincter externus → willkürlicher Harnverhalt

somatomotorische Efferenzen (aus dem Onuf'schen Kern) über den N. pudendus (Kontraktion des sphincter externus → willkürlicher Harnverhalt

Normalerweise

dauert die Entleerung der Harnblase nicht länger als 30 Sekunden

(Durchschnitt ~20 s). Überschreitet die Miktionsdauer diesen Wert, ist

entweder die Blasenmotorik gestört, oder der Ausflusswiderstand ist

erhöht (das kann strukturelle, vorübergehend auch funktionelle Ursachen

haben, insbesondere bei Stresseinfluss).

Normalerweise

dauert die Entleerung der Harnblase nicht länger als 30 Sekunden

(Durchschnitt ~20 s). Überschreitet die Miktionsdauer diesen Wert, ist

entweder die Blasenmotorik gestört, oder der Ausflusswiderstand ist

erhöht (das kann strukturelle, vorübergehend auch funktionelle Ursachen

haben, insbesondere bei Stresseinfluss).  Stressinkontinenz: Bei erschlafftem Beckenboden kann Belastung

(Hebearbeit, Husten,

Niesen..) zu unwillkürlichem Harnverlust führen. Beckenbodenschwäche

und Uterusdescensus sind meist die Ursache (häufige Inkontinenz bei

Frauen). Beckenbodengymnastik und Östrogengabe können helfen.

Stressinkontinenz: Bei erschlafftem Beckenboden kann Belastung

(Hebearbeit, Husten,

Niesen..) zu unwillkürlichem Harnverlust führen. Beckenbodenschwäche

und Uterusdescensus sind meist die Ursache (häufige Inkontinenz bei

Frauen). Beckenbodengymnastik und Östrogengabe können helfen. Obstruktive Abflußhindernisse (z.B.

Prostatahypertrophie, Urethrastrikturen) oder eine atone Blase (z.B.

diabetische Neuropathie) haben eine ständig überfüllte Blase zur Folge

und bedingen Überlaufinkontinenz. Die Blase ist passiv überdehnt, Restharnbildung und Harnträufeln sind die Folge.

Obstruktive Abflußhindernisse (z.B.

Prostatahypertrophie, Urethrastrikturen) oder eine atone Blase (z.B.

diabetische Neuropathie) haben eine ständig überfüllte Blase zur Folge

und bedingen Überlaufinkontinenz. Die Blase ist passiv überdehnt, Restharnbildung und Harnträufeln sind die Folge.  Als Dranginkontinenz bezeichnet man Harndrang mit unfreiwilligem Urinabgang. Motorische

Dranginkontinenz tritt infolge neurologischer Probleme auf

(Schlaganfall, Mb. Parkinson), das Gefühl für die Blase ist erhalten. Sensorische Dranginkontinenz kann z.B. bei Blasenentzündung auftreten - mit der Folge ständigen Harndrangs.

Als Dranginkontinenz bezeichnet man Harndrang mit unfreiwilligem Urinabgang. Motorische

Dranginkontinenz tritt infolge neurologischer Probleme auf

(Schlaganfall, Mb. Parkinson), das Gefühl für die Blase ist erhalten. Sensorische Dranginkontinenz kann z.B. bei Blasenentzündung auftreten - mit der Folge ständigen Harndrangs. Erfolgt eine Blasenentleerung wegen äußerer Umstände bei intakter Blasenfunktion, spricht man von funktioneller Inkontinenz.

Erfolgt eine Blasenentleerung wegen äußerer Umstände bei intakter Blasenfunktion, spricht man von funktioneller Inkontinenz. Uroflowmetrie - Urologische

Diagnostik

Uroflowmetrie - Urologische

Diagnostik

Das Nierenbecken hat 5-10 ml, die Harnblase ~300 ml Fassungsvermögen; der Ureter transportiert Urin und verhindert Reflux (drucksensitive Pumpe, aktives Ventil) - angetrieben von einer Schrittmacherzone mit spontanaktiven Myozyten. Der renale hydrostatische Druck (~2 kPa) hält Nephrone und Nierenbecken entfaltet, ohne die Filtration zu behindern. Druckanstieg triggert 2-6 peristaltische Kontraktionswellen pro Minute, die über gap junctions mit 2-6 cm/s fortgeleitet werden und Druckspitzen bis zu 8 kPa generieren; höhere Druckgradienten können nicht überwunden werden (vesiko-ureterer Reflux, erschwerte Harnbildung). Die Ureterperistaltik wird cholinerg (parasympathisch) sowie α-adrenerg

angeregt, ß-adrenerg gehemmt. Sensorische Fasern können Schmerz leiten

und bei starker Dehnung des Harnleiters zu Nierenkolik führen Das Nierenbecken hat 5-10 ml, die Harnblase ~300 ml Fassungsvermögen; der Ureter transportiert Urin und verhindert Reflux (drucksensitive Pumpe, aktives Ventil) - angetrieben von einer Schrittmacherzone mit spontanaktiven Myozyten. Der renale hydrostatische Druck (~2 kPa) hält Nephrone und Nierenbecken entfaltet, ohne die Filtration zu behindern. Druckanstieg triggert 2-6 peristaltische Kontraktionswellen pro Minute, die über gap junctions mit 2-6 cm/s fortgeleitet werden und Druckspitzen bis zu 8 kPa generieren; höhere Druckgradienten können nicht überwunden werden (vesiko-ureterer Reflux, erschwerte Harnbildung). Die Ureterperistaltik wird cholinerg (parasympathisch) sowie α-adrenerg

angeregt, ß-adrenerg gehemmt. Sensorische Fasern können Schmerz leiten

und bei starker Dehnung des Harnleiters zu Nierenkolik führen Die

Compliance (∂V/∂p) der Harnblase ist abhängig vom Zeitverlauf der Füllung und dem Zustand der Blasenwand: Bei Erhöhung des Blasenvolumens gibt die Wand plastisch nach (Wanddicke der leeren Blase 5-7 mm, bei maximaler Füllung ~2 mm), der Blasendruck (~1 kPa bei der Frau, ~2 kPa beim Mann) erhöht sich kaum. Der N. pelvicus leitet Afferenzen aus der Blase zum ZNS; bis zu dem Punkt, an dem die Detrusion getriggert wird, ist der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung. Die Kontinenz

(Dichtigkeit: hoher Strömungswiderstand) der Blase ist durch Kontraktion der Sphinkteren am

Blasenausgang und in der Wand der Harnröhre gewährleistet. Der

glattmuskuläre m. sphincter vesicae internus wird α1-adrenerg

angeregt, der quergestreifte äußere Sphinkter durch den Pudendusnerv

(Ursprung im Sakralmark); der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt. Das "Kontinenzzentrum" in der Brücke aktiviert motorische Fasern im N. pudendus und dadurch den äußeren Schließmuskel Die

Compliance (∂V/∂p) der Harnblase ist abhängig vom Zeitverlauf der Füllung und dem Zustand der Blasenwand: Bei Erhöhung des Blasenvolumens gibt die Wand plastisch nach (Wanddicke der leeren Blase 5-7 mm, bei maximaler Füllung ~2 mm), der Blasendruck (~1 kPa bei der Frau, ~2 kPa beim Mann) erhöht sich kaum. Der N. pelvicus leitet Afferenzen aus der Blase zum ZNS; bis zu dem Punkt, an dem die Detrusion getriggert wird, ist der Blasentonus unabhängig von der Nervenversorgung. Die Kontinenz

(Dichtigkeit: hoher Strömungswiderstand) der Blase ist durch Kontraktion der Sphinkteren am

Blasenausgang und in der Wand der Harnröhre gewährleistet. Der

glattmuskuläre m. sphincter vesicae internus wird α1-adrenerg

angeregt, der quergestreifte äußere Sphinkter durch den Pudendusnerv

(Ursprung im Sakralmark); der detrusor vesicae wird ß2-adrenerg gehemmt. Das "Kontinenzzentrum" in der Brücke aktiviert motorische Fasern im N. pudendus und dadurch den äußeren Schließmuskel Ab ~0,2 Liter

Blaseninhalt werden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand gereizt

(früher bei rascher Füllung). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang auf, der

Blaseninnendruck beginnt mit weiterem Volumen exponentiell zu steigen (bei über 0.5 l

schmerzhaft); im Extremfall kann die Blase mehr als 1 l fassen). Der Hirnstamm

(pontines Blasenzentrum, zentrales Höhlengrau) integriert

Information aus Blase und Harnwegen mit

Impulsen aus höheren Zentren (präfrontaler Kortex, Insel, vorderer gyrus

cinguli). Hemmung

sympathischer Impulse im Thorakolumbalmark (Disinhibition des

Detrusors) und parasympathische Efferenzen regen den Detrusor an. Hoher Druckgradient kombiniert mit

geringem Strömungswiderstand ermöglicht die Entleerung der Blase (Detrusion). Die Kontraktion des Blasenmuskels (m. detrusor vesicae) wird muskarinerg-cholinerg und purinerg (ATP) angeregt. Detrusion hemmt sympathische

Impulse und führt nitriderg zu Erschlaffung der Sphinkterzone

(Reduktion des Fließwiderstandes). Wiederholte

Kontraktionswellen (reflektorisch selbstregenerierend) haben

Druckspitzen bis ~8 kPa, deren Amplitude mit abnehmendem Blasenvolumen

geringer wird Ab ~0,2 Liter

Blaseninhalt werden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand gereizt

(früher bei rascher Füllung). Ab 0,3-0,4 Liter tritt Harndrang auf, der

Blaseninnendruck beginnt mit weiterem Volumen exponentiell zu steigen (bei über 0.5 l

schmerzhaft); im Extremfall kann die Blase mehr als 1 l fassen). Der Hirnstamm

(pontines Blasenzentrum, zentrales Höhlengrau) integriert

Information aus Blase und Harnwegen mit

Impulsen aus höheren Zentren (präfrontaler Kortex, Insel, vorderer gyrus

cinguli). Hemmung

sympathischer Impulse im Thorakolumbalmark (Disinhibition des

Detrusors) und parasympathische Efferenzen regen den Detrusor an. Hoher Druckgradient kombiniert mit

geringem Strömungswiderstand ermöglicht die Entleerung der Blase (Detrusion). Die Kontraktion des Blasenmuskels (m. detrusor vesicae) wird muskarinerg-cholinerg und purinerg (ATP) angeregt. Detrusion hemmt sympathische

Impulse und führt nitriderg zu Erschlaffung der Sphinkterzone

(Reduktion des Fließwiderstandes). Wiederholte

Kontraktionswellen (reflektorisch selbstregenerierend) haben

Druckspitzen bis ~8 kPa, deren Amplitude mit abnehmendem Blasenvolumen

geringer wird Die unteren

Harnwege sind mit Bakterien besiedelt, Blasenharn ist praktisch steril

(Harnfluss, immunologische Schutzmechanismen); Harnverhaltung

begünstigt Infektionen Die unteren

Harnwege sind mit Bakterien besiedelt, Blasenharn ist praktisch steril

(Harnfluss, immunologische Schutzmechanismen); Harnverhaltung

begünstigt Infektionen |