Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Sexualität, Reproduktion, Entwicklung und Wachstum

Reproduktionssystem des Mannes

Reproduktionssystem des Mannes

© H. Hinghofer-Szalkay

Adrenarche: ad = an, ren = Niere (Nebenniere), ρχή = Anfang

Adrenarche: ad = an, ren = Niere (Nebenniere), ρχή = Anfang| SRY (sex-determining region Y, auch testis determining factor TDF) ist ein Y-chromosomal codierter Transkriptionsfaktor. Unter seiner Wirkung entwickeln sich die (zunächst neutralen) Gonadenanlagen zu Hoden, fehlt er, entwickeln sie sich zu Ovarien. MIF (Müllerian inhibiting factor) wird nur in Sertoli-Zellen gebildet und bewirkt die Rückbildung der Müller-Gänge. Testosteron bringt die Wolff-Gänge dazu, sich zu Nebenhoden, Samenleiter und Samenblase zu entwickeln. Testosteron sowie seine Metaboliten Dihydrotestosteron und Östradiol (das in vielen Geweben aus Testosteron entsteht) bewirken androgene Effekte. Der Androgenrezeptor ist ein Transkriptionsfaktor, der von fast allen Zellen exprimiert wird; seine zahlreichen Wirkungen werden durch Koaktivatoren und Korepressoren angeregt / unterdrückt. Die Testosteronsynthese wird durch Gonadotropine stimuliert, und Testosteron bremst - zusammen mit Inhibin aus Sertoli-Zellen - die Gonadotropinausschüttung im hypothalamisch-hypophysären System (negative Rückkopplung). Die Spermatogenese wird von Sertoli-Zellen unterstützt; diese bilden androgenbindendes Protein, bauen ein spezielles micro-environment auf - unterstützt durch die Blut-Hoden-Schranke zwischen Spermatogonien und Spermatozyten - und regen mitotische Teilungen an. |

Pubertät

Pubertät  Geschlechtsrelevante Hormone

Geschlechtsrelevante Hormone  Funktionen der Sertoli-Zellen

Funktionen der Sertoli-Zellen  Spermatogenese

Spermatogenese  Ejakulat

Ejakulat  Regelkreise

Regelkreise

Abbildung: Männliches Reproduktionssystem

Abbildung: Männliches Reproduktionssystem Zur Spermatogenese s. unten

Zur Spermatogenese s. unten

Einem intratubulären mit samenbildendem Epithel - Samenzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien, und Sertoli-Zellen; und

Einem intratubulären mit samenbildendem Epithel - Samenzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien, und Sertoli-Zellen; und  einem peritubulären mit Bindewegebe, Gefäßen, Nerven, Immunzellen und Leydig'schen Zwischenzellen.

einem peritubulären mit Bindewegebe, Gefäßen, Nerven, Immunzellen und Leydig'schen Zwischenzellen. Eine endokrine: Bildung männlicher Geschlechtshormone (Androgene: Testosteron, Androstendion, DHEA) in den Leydig'schen Zwischenzellen (Leydig cells)

im Interstitium des Hodengewebes. Die hormonelle Achse (Gehirn -

Testes) steuert zwei grundlegende Funktionen des männlichen

reproduktiven Systems: Bildung von Gameten (Spermatogenese) und

Testosteronsynthese.

Eine endokrine: Bildung männlicher Geschlechtshormone (Androgene: Testosteron, Androstendion, DHEA) in den Leydig'schen Zwischenzellen (Leydig cells)

im Interstitium des Hodengewebes. Die hormonelle Achse (Gehirn -

Testes) steuert zwei grundlegende Funktionen des männlichen

reproduktiven Systems: Bildung von Gameten (Spermatogenese) und

Testosteronsynthese. Eine exokrine:

Bildung (Spermatogenese) und Freisetzung der Spermien. Die Spermien entstehen und reifen in den tubuli seminiferi; diese münden in das rete testis (Hodennetz: Misch- und Transportfunktion), das sich wiederum in etwa 20 ductuli efferentes (Resorption von ~95% der Flüssigkeit) fortsetzt. Diese konfluieren in einen zum Nebenhoden (Epididymis

Eine exokrine:

Bildung (Spermatogenese) und Freisetzung der Spermien. Die Spermien entstehen und reifen in den tubuli seminiferi; diese münden in das rete testis (Hodennetz: Misch- und Transportfunktion), das sich wiederum in etwa 20 ductuli efferentes (Resorption von ~95% der Flüssigkeit) fortsetzt. Diese konfluieren in einen zum Nebenhoden (Epididymis  ) führenden Gang; im Nebenhoden reifen die Spermatozoen im (gerade ausgestreckt mehrere Meter langen, durch vielfache Faltung nur ca. 6 cm beanspruchenden) ductus epididymis

(Nebenhodengang) weiter. Das dicht mit Stereozilien ausgestattete

Epithel dieses Ganges resorbiert weiter Flüssigkeit und stellt (mittels Protonenpumpen) einen

niedrigen pH-Wert sicher, sodass die Spermien nicht vorzeitig aktiviert

werden ("Säurestarre"). Um den Nebenhodengang positionierte

Myofibroblasten befördern die Spermien innerhalb von ca. 12 Tagen vom

Hoden bis zum Samenleiter.

) führenden Gang; im Nebenhoden reifen die Spermatozoen im (gerade ausgestreckt mehrere Meter langen, durch vielfache Faltung nur ca. 6 cm beanspruchenden) ductus epididymis

(Nebenhodengang) weiter. Das dicht mit Stereozilien ausgestattete

Epithel dieses Ganges resorbiert weiter Flüssigkeit und stellt (mittels Protonenpumpen) einen

niedrigen pH-Wert sicher, sodass die Spermien nicht vorzeitig aktiviert

werden ("Säurestarre"). Um den Nebenhodengang positionierte

Myofibroblasten befördern die Spermien innerhalb von ca. 12 Tagen vom

Hoden bis zum Samenleiter. ) liefern bei der Ejakulation etwa 4 ml mukoproteinreiche (Lubrikation des Samens),

puffernde

(Neutralisation sauren Harns), klare Flüssigkeit. Das

"Präejakulat" dieser Drüsen kann Spermien enthalten, die - aus dem

Hoden kommend - retrograd in den Ausführungsgang gelangt sind. Zum

Sekret der Bulbourethraldrüsen gesellt sich eine geringere Menge aus paraurethralen Drüsen (Genaueres s. weiter unten).

) liefern bei der Ejakulation etwa 4 ml mukoproteinreiche (Lubrikation des Samens),

puffernde

(Neutralisation sauren Harns), klare Flüssigkeit. Das

"Präejakulat" dieser Drüsen kann Spermien enthalten, die - aus dem

Hoden kommend - retrograd in den Ausführungsgang gelangt sind. Zum

Sekret der Bulbourethraldrüsen gesellt sich eine geringere Menge aus paraurethralen Drüsen (Genaueres s. weiter unten). Adrenarche ist die vermehrte Produktion von Androgenen durch die Nebennierenrinde (DHEA: Dehydroepiandrosteron, DHEAS: Dehydroepiandrosteronsulfat, A4: Androstendion;

Adrenarche ist die vermehrte Produktion von Androgenen durch die Nebennierenrinde (DHEA: Dehydroepiandrosteron, DHEAS: Dehydroepiandrosteronsulfat, A4: Androstendion;  vgl. dort),

die bei beiden Geschlechtern in der Präpubertät (mit 6-8 Jahren)

auftritt. Die Adrenarche stößt das Wachstum der Schambehaarung (Pubarche) an.

vgl. dort),

die bei beiden Geschlechtern in der Präpubertät (mit 6-8 Jahren)

auftritt. Die Adrenarche stößt das Wachstum der Schambehaarung (Pubarche) an. Gonadarche ist

die vermehrte Produktion der Gonadotropine FSH und LH durch die

Hypophyse. Das steigert die Bildung von Östrogenen (f) und Testosteron

(m), Wachstum und Reifung der sekundären Geschlechtsorgane, die

Entwicklung von sekundären Geschlechtsmerkmalen und beteiligt sich am

Wachstumsschub. Ausgelöst wird diese Kaskade durch pulsatile

Freisetzung von GnRH im Hypothalamus.

Dieses frühpubertäre Ereignis hängt mit herabgesetzter Empfindlichkeit

des hypothalamisch-hypophäysären Systems gegenüber dem negativen

Rückkopplungseffekt durch zirkulierende Sexualhormone zusammen. Das

pulsatile Muster der GnRH-Sekretion setzt sich dann bis zur Menopause

fort.

Gonadarche ist

die vermehrte Produktion der Gonadotropine FSH und LH durch die

Hypophyse. Das steigert die Bildung von Östrogenen (f) und Testosteron

(m), Wachstum und Reifung der sekundären Geschlechtsorgane, die

Entwicklung von sekundären Geschlechtsmerkmalen und beteiligt sich am

Wachstumsschub. Ausgelöst wird diese Kaskade durch pulsatile

Freisetzung von GnRH im Hypothalamus.

Dieses frühpubertäre Ereignis hängt mit herabgesetzter Empfindlichkeit

des hypothalamisch-hypophäysären Systems gegenüber dem negativen

Rückkopplungseffekt durch zirkulierende Sexualhormone zusammen. Das

pulsatile Muster der GnRH-Sekretion setzt sich dann bis zur Menopause

fort. Als Spermarche bezeichnet man das Alter, in dem erste Samenergüsse auftreten.

Als Spermarche bezeichnet man das Alter, in dem erste Samenergüsse auftreten. Zum Tanner-Schema s. dort.

Zum Tanner-Schema s. dort. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: SRY und Gonadenentwicklung

Abbildung: SRY und Gonadenentwicklung

AMH gehört zur TGF-ß-Genfamilie und bindet an AMH-Rezeptoren vom Typ II (diese aktivieren einen Smad-abhängigen Signalweg: Smads

sind regulatorische Proteine für die Transduktion von TGF-ß-Signalen

und beteiligen sich an der Regulierung von Entwicklung und Wachstum

betreffender Zellen).

AMH gehört zur TGF-ß-Genfamilie und bindet an AMH-Rezeptoren vom Typ II (diese aktivieren einen Smad-abhängigen Signalweg: Smads

sind regulatorische Proteine für die Transduktion von TGF-ß-Signalen

und beteiligen sich an der Regulierung von Entwicklung und Wachstum

betreffender Zellen). Über AMH als Marker für die ovarielle Reserve bei der geschlechtsreifen Frau s. dort

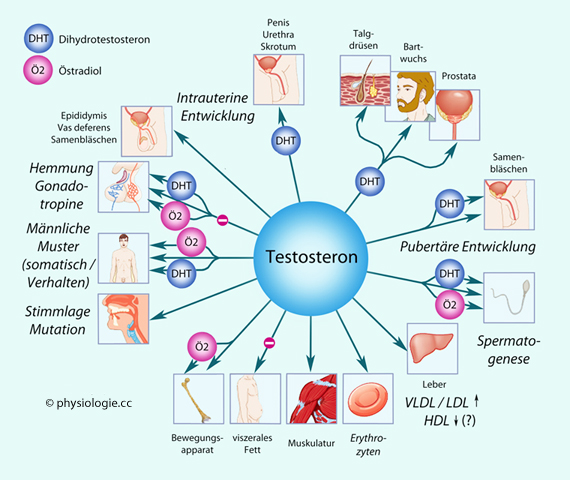

Über AMH als Marker für die ovarielle Reserve bei der geschlechtsreifen Frau s. dort (männliche Sexualhormone): Testosteron

(männliche Sexualhormone): Testosteron  und vor allem sein Reduktionsprodukt 5-α-Dihydrotestosteron (DHT) haben starke, Dehydroepiandrosteron (DHEA) mäßige, Androstendion

schwache androgene Wirkung. DHT wird vom Androgenrezeptor mit höherer Affinität gebunden als Testosteron und wirkt 30- bis 50-mal stärker

als eine äquimolare Menge Testosteron. Einige

Zielzellen wandeln Testosteron (via 5α-Reduktase) in DHT um, auch im Hoden; der

Großteil des DHT wird so außerhalb der Testes gebildet.

und vor allem sein Reduktionsprodukt 5-α-Dihydrotestosteron (DHT) haben starke, Dehydroepiandrosteron (DHEA) mäßige, Androstendion

schwache androgene Wirkung. DHT wird vom Androgenrezeptor mit höherer Affinität gebunden als Testosteron und wirkt 30- bis 50-mal stärker

als eine äquimolare Menge Testosteron. Einige

Zielzellen wandeln Testosteron (via 5α-Reduktase) in DHT um, auch im Hoden; der

Großteil des DHT wird so außerhalb der Testes gebildet.

Abbildung: Testosteronspiegel im Blutplasma bei männlichen Organismen als Funktion der Lebensperiode

Abbildung: Testosteronspiegel im Blutplasma bei männlichen Organismen als Funktion der Lebensperiode

in die nicht-urethralen Segmente des männlichen Reproduktionstrakts und

damit die

Ausbildung von Nebenhoden, ductus deferens, ductus ejaculatorius und Samenblasen, und DHT diejenige von Prostata,

in die nicht-urethralen Segmente des männlichen Reproduktionstrakts und

damit die

Ausbildung von Nebenhoden, ductus deferens, ductus ejaculatorius und Samenblasen, und DHT diejenige von Prostata, Penis und Skrotum (9.-11. Woche, erfordert 5-α-Reduktase 2, die Testosteron in DHT verwandelt - dieses ist für die Entwicklung von Prostata und externen Genitalien unverzichtbar).

Penis und Skrotum (9.-11. Woche, erfordert 5-α-Reduktase 2, die Testosteron in DHT verwandelt - dieses ist für die Entwicklung von Prostata und externen Genitalien unverzichtbar). Testosteron wird zu ~95% im

Hoden von den Leydig-Zwischenzellen (und zu ~5% im Rahmen der Steroidsynthese der Nebennierenrinde)

gebildet - vor allem in den Morgenstunden (zirkadiane Rhythmik).

Die Bildung steht unter dem Einfluss der Gonadotropine LH und FSH, die

wiederum vom Hypothalamus über GnRH gesteuert werden; dieses wird

pulsatil freigesetzt.

Testosteron wird zu ~95% im

Hoden von den Leydig-Zwischenzellen (und zu ~5% im Rahmen der Steroidsynthese der Nebennierenrinde)

gebildet - vor allem in den Morgenstunden (zirkadiane Rhythmik).

Die Bildung steht unter dem Einfluss der Gonadotropine LH und FSH, die

wiederum vom Hypothalamus über GnRH gesteuert werden; dieses wird

pulsatil freigesetzt. | LH (=ICSH) fördert die Testosteronsynthese im Hoden (interstitielle Leydig-Zellen) |

Direkt als Testosteron an Androgenrezeptoren. Hauptwirkungen: Entwicklung der Wolff-schen Gänge (intrauterin), Kräftigung der Muskulatur (Pubertät), Knochenwachstum, Erythropoese

Direkt als Testosteron an Androgenrezeptoren. Hauptwirkungen: Entwicklung der Wolff-schen Gänge (intrauterin), Kräftigung der Muskulatur (Pubertät), Knochenwachstum, Erythropoese Als Dihydrotestosteron (DHT - s. unten) mit höherer Effizienz an Androgenrezeptoren. Hauptwirkungen: Äußere Geschlechtsmerkmale - Differenzierung (intrauterin), Reifung (Pubertät); Haarfollilel (Wachstum während Pubertät)

Als Dihydrotestosteron (DHT - s. unten) mit höherer Effizienz an Androgenrezeptoren. Hauptwirkungen: Äußere Geschlechtsmerkmale - Differenzierung (intrauterin), Reifung (Pubertät); Haarfollilel (Wachstum während Pubertät) Als Östradiol an Östrogenrezeptoren. Hauptwirkungen: Epiphysenfugenschluss (bleibt bei Defekten von CYP19 oder Östrogenrezeptor aus) und Dichtesteigerung der Knochensubstanz (Osteoporose bei Defekten von CYP19 oder Östrogenrezeptor); Steigerung der Libido.

Als Östradiol an Östrogenrezeptoren. Hauptwirkungen: Epiphysenfugenschluss (bleibt bei Defekten von CYP19 oder Östrogenrezeptor aus) und Dichtesteigerung der Knochensubstanz (Osteoporose bei Defekten von CYP19 oder Östrogenrezeptor); Steigerung der Libido.

Abbildung: Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron (DHT), Östradiol, und inaktive Metabolite

Abbildung: Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron (DHT), Östradiol, und inaktive Metabolite Zur Synthese von Steroidhormonen s. auch dort

Zur Synthese von Steroidhormonen s. auch dort

Abbildung) aus Testosteron das wesentlich stärker wirksame Dihydrotestosteron (DHT). DHT bindet stärker an den Androgenrezeptor (s. unten) und führt zu effizienterer Genexpression.

Abbildung) aus Testosteron das wesentlich stärker wirksame Dihydrotestosteron (DHT). DHT bindet stärker an den Androgenrezeptor (s. unten) und führt zu effizienterer Genexpression.

Steigender SHBG-Spiegel erhöht die Proteinfixierung, senkt die Verfügbarkeit freien Hormons und damit die Hormonwirkung.

Steigender SHBG-Spiegel erhöht die Proteinfixierung, senkt die Verfügbarkeit freien Hormons und damit die Hormonwirkung.  Testosteron und andere Androgene werden zum Großteil (~98%) umgebaut

(zu 17-Ketosteroiden in der Leber, zu DHT in der Prostata), sulfatiert

/ glukuroniert und in dieser Form mit Harn und Stuhl

ausgeschieden. Die Leber macht Testosteron (wie alle Steroide) durch Glukuronierung /

Sulfatierung wasserlöslich und damit renal ausscheidbar. Der Abbau

erfolgt zu Androstendion, Androsteron und anderen Metaboliten

(17-Keto-Steroide). Ein wenig

wird zu Östrogenen aromatisiert.

Testosteron und andere Androgene werden zum Großteil (~98%) umgebaut

(zu 17-Ketosteroiden in der Leber, zu DHT in der Prostata), sulfatiert

/ glukuroniert und in dieser Form mit Harn und Stuhl

ausgeschieden. Die Leber macht Testosteron (wie alle Steroide) durch Glukuronierung /

Sulfatierung wasserlöslich und damit renal ausscheidbar. Der Abbau

erfolgt zu Androstendion, Androsteron und anderen Metaboliten

(17-Keto-Steroide). Ein wenig

wird zu Östrogenen aromatisiert.  Oral aufgenommenes Testosteron wird

durch den First-pass-Effekt der

Leber zur Gänze metabolisiert; biologisch aktiv können Testosteron oder

Androgen-Analoga i.m., transdermal (Pflaster) oder subdermal (slow release pellets) appliziert werden.

Oral aufgenommenes Testosteron wird

durch den First-pass-Effekt der

Leber zur Gänze metabolisiert; biologisch aktiv können Testosteron oder

Androgen-Analoga i.m., transdermal (Pflaster) oder subdermal (slow release pellets) appliziert werden.

Testosteron (Serum, Plasma)

Testosteron (Serum, Plasma)

Abbildung: Androgenrezeptor- Mechanismus

Abbildung: Androgenrezeptor- Mechanismus

Abbildung).

Abbildung). diese

können die Vorstufe Cholesterin selbst bilden (Ac-CoA) oder über LDL

endozytieren.

diese

können die Vorstufe Cholesterin selbst bilden (Ac-CoA) oder über LDL

endozytieren.

Abbildung: Testosteronwirkungen beim Mann

Abbildung: Testosteronwirkungen beim Mann HDL, LDL, VLDL s. dort

HDL, LDL, VLDL s. dort

Abbildung). Aromatase in zahlreichen Geweben verwandelt Testosteron (das hier eigentlich ein Prohormon ist) in Östradiol, welches dann an Östradiolrezeptoren bindet und biologische Wirkung entfaltet.

Abbildung). Aromatase in zahlreichen Geweben verwandelt Testosteron (das hier eigentlich ein Prohormon ist) in Östradiol, welches dann an Östradiolrezeptoren bindet und biologische Wirkung entfaltet. Aromatase (Östrogensynthase, CYP19A1, ein Mitglied der P450-Superfamilie) aromatisiert Androgene - insbesondere transformiert es Testosteron zu Östradiol.

Aromatase (Östrogensynthase, CYP19A1, ein Mitglied der P450-Superfamilie) aromatisiert Androgene - insbesondere transformiert es Testosteron zu Östradiol. Abbildung):

Abbildung): Differenzierung der Wolff-schen Gänge in Epididymis (Nebenhoden),

ductus deferens (Samenleiter) und vesicula seminalis (Samenblase)

Differenzierung der Wolff-schen Gänge in Epididymis (Nebenhoden),

ductus deferens (Samenleiter) und vesicula seminalis (Samenblase) Regulation

von Gonadotropinsynthese im Hypothalamus (negatives Feedback zusammen

mit DHT, Senkung der GnRH-Pulsfrequenz) und Spermatogenese

Regulation

von Gonadotropinsynthese im Hypothalamus (negatives Feedback zusammen

mit DHT, Senkung der GnRH-Pulsfrequenz) und Spermatogenese Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Kehlkopf → Stimmbruch, Behaarungstyp u.a.)

Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Kehlkopf → Stimmbruch, Behaarungstyp u.a.) Spermiogenese, Sekretionsanregung in Prostata und Samenbläschen (postpubertär)

Spermiogenese, Sekretionsanregung in Prostata und Samenbläschen (postpubertär) Libidosteigerung

Libidosteigerung Anregung des Muskel- und Knochenwachstums (anabol)

Anregung des Muskel- und Knochenwachstums (anabol) Anregung der Bildung roter Blutkörperchen (Erythropoese,

Anregung der Bildung roter Blutkörperchen (Erythropoese,  s. rotes Blutbild)

s. rotes Blutbild) Salz- und Wasser-Retention (Niere)

Salz- und Wasser-Retention (Niere) Wirkung auf das Nervensystem (Appetit, Aggressivität, psychosexuell männliche Verhaltensmuster, Förderung der Libido)

Wirkung auf das Nervensystem (Appetit, Aggressivität, psychosexuell männliche Verhaltensmuster, Förderung der Libido)

Zusammen mit Testosteron bewirkt 5α-Dihydrotestosteron (DHT)

die

peripubertäre Virilisierung, hält die Funktion der sekundären

Geschlechtsmerkmale aufrecht und wirkt anabol. Während der

Embryonalentwicklung trägt es zur Entwicklung des sinus urogenitalis

(Prostata) und der äußeren Genitalien bei. DHT ist hauptverantwortlich

für die Neigung zu stärkerem Ausfall von Haupthaar bei (älteren)

Männern (Glatzenbildung).

Zusammen mit Testosteron bewirkt 5α-Dihydrotestosteron (DHT)

die

peripubertäre Virilisierung, hält die Funktion der sekundären

Geschlechtsmerkmale aufrecht und wirkt anabol. Während der

Embryonalentwicklung trägt es zur Entwicklung des sinus urogenitalis

(Prostata) und der äußeren Genitalien bei. DHT ist hauptverantwortlich

für die Neigung zu stärkerem Ausfall von Haupthaar bei (älteren)

Männern (Glatzenbildung).

5α-Reduktase Typ 1: In Gehirn, Leber, Haut

5α-Reduktase Typ 1: In Gehirn, Leber, Haut 5α-Reduktase Typ 2: In Prostata und Nebenhoden

5α-Reduktase Typ 2: In Prostata und Nebenhoden und Progesteron werden nicht nur vom weiblichen, sondern auch vom männlichen Organismus gebildet und haben dort wichtige Funktionen (

und Progesteron werden nicht nur vom weiblichen, sondern auch vom männlichen Organismus gebildet und haben dort wichtige Funktionen ( Abbildung). Östradiol

ist dabei das bestimmende Östrogen.

Abbildung). Östradiol

ist dabei das bestimmende Östrogen.

Abbildung: Bildung und Angriffspunkte von Östrogenen beim Mann

Abbildung: Bildung und Angriffspunkte von Östrogenen beim Mann

im Gangsystem (1 - Leydig-Zellen - der ergiebigere Weg), und

im Gangsystem (1 - Leydig-Zellen - der ergiebigere Weg), und

durch Spermatozoen (2).

durch Spermatozoen (2).

CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, ein Chloridkanal

CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, ein Chloridkanal  CYP, Zytochrom-P450-Enzym

CYP, Zytochrom-P450-Enzym  SLC, Solute Carrier, ein Transportprotein

SLC, Solute Carrier, ein Transportprotein

Zu ~85% entsteht beim Mann Östradiol in

peripherem Gewebe (z.B. Fettgewebe) durch Einwirkung einer Aromatase auf Testosteron, ~15% werden in den Leydig'schen Zwischenzellen des Hodens

synthetisiert. Der Großteil (~98%) wird - wie bei der Frau - an Eiweiß

(SBG, Albumin) gebunden (biologisch nicht aktiv) transportiert.

Zu ~85% entsteht beim Mann Östradiol in

peripherem Gewebe (z.B. Fettgewebe) durch Einwirkung einer Aromatase auf Testosteron, ~15% werden in den Leydig'schen Zwischenzellen des Hodens

synthetisiert. Der Großteil (~98%) wird - wie bei der Frau - an Eiweiß

(SBG, Albumin) gebunden (biologisch nicht aktiv) transportiert.  Östrogene beim Mann

Östrogene beim Mann Progesteron beim Mann

Progesteron beim Mann Abbildung). Östradiol bindet an beide, Östron vor allem an ERα und Östriol an ERβ.

Abbildung). Östradiol bindet an beide, Östron vor allem an ERα und Östriol an ERβ.  Testosteron bedarf zur Entfaltung seiner Wirkungen des Zusammenspiels mit Östradiol und DHT.

Testosteron bedarf zur Entfaltung seiner Wirkungen des Zusammenspiels mit Östradiol und DHT. Abbildung) stimulieren. Seinerseits hemmt Inhibin die FSH-Freisetzung aus der Hypophyse (daher der

Name: negative Rückkopplung).

Abbildung) stimulieren. Seinerseits hemmt Inhibin die FSH-Freisetzung aus der Hypophyse (daher der

Name: negative Rückkopplung).

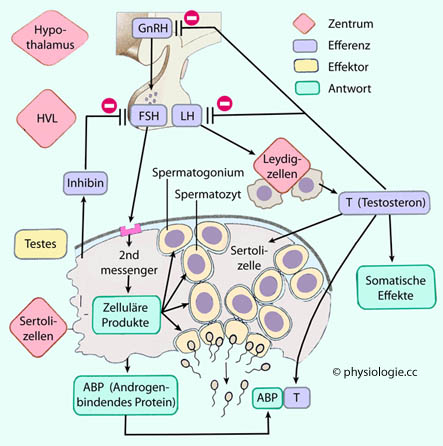

Abbildung: Regelkreise beim Mann

Abbildung: Regelkreise beim Mann Testosteron hemmt die pulsatile Freisetzung von GnRH im Hypothalamus sowie die LH-Sekretion im Vorderlappen;

Testosteron hemmt die pulsatile Freisetzung von GnRH im Hypothalamus sowie die LH-Sekretion im Vorderlappen; Inhibin unterdrückt die Freisetzung von FSH im Hypophysenvorderlappen.

Inhibin unterdrückt die Freisetzung von FSH im Hypophysenvorderlappen.

| Inhibin wird beim Mann von Sertoli-Zellen des Hodens gebildet |

Zellen: Leydig-Zellen und Sertoli-Zellen

Zellen: Leydig-Zellen und Sertoli-Zellen Gonadotropine: LH und FSH

Gonadotropine: LH und FSH Androgen: Testosteron

Androgen: Testosteron (sustentacular cells) sind epitheliale Zellen in der Wand der Hodenkanälchen (tubuli seminiferi) und machen hier ~30% des Gewebes aus. Ihre basolaterale Membran liegt auf der Basalmembran an der Außenseite des tubulus seminiferus, ihre apikale grenzt an den inneren Hohlraum (das Lumen), in das reife Samenzellen entlassen werden. Sie spielen eine mehrfache Rolle - exokrine, endokrine und die

Spermatogenese unterstützende. Jeder Sertoli-Zelle kümmert sich um das Heranreifen von bis zu 50 Samenzellen (bzw. ihrer Vorstufen).

(sustentacular cells) sind epitheliale Zellen in der Wand der Hodenkanälchen (tubuli seminiferi) und machen hier ~30% des Gewebes aus. Ihre basolaterale Membran liegt auf der Basalmembran an der Außenseite des tubulus seminiferus, ihre apikale grenzt an den inneren Hohlraum (das Lumen), in das reife Samenzellen entlassen werden. Sie spielen eine mehrfache Rolle - exokrine, endokrine und die

Spermatogenese unterstützende. Jeder Sertoli-Zelle kümmert sich um das Heranreifen von bis zu 50 Samenzellen (bzw. ihrer Vorstufen). Sertoli-Zellen unterstützen Samenzellen strukturell (Stütze und

Kompartimentierung), nutritiv und regulierend (Chemokine,

Wachstumsfaktoren) während aller Phasen ihres

Werdegangs (Spermatogenese). Sie senden molekulare Signale aus, die darüber entscheiden, ob ein Typ A-Spermatogonium (

Sertoli-Zellen unterstützen Samenzellen strukturell (Stütze und

Kompartimentierung), nutritiv und regulierend (Chemokine,

Wachstumsfaktoren) während aller Phasen ihres

Werdegangs (Spermatogenese). Sie senden molekulare Signale aus, die darüber entscheiden, ob ein Typ A-Spermatogonium ( Abbildung) den Pfad der Bildung neuer Spermien beschreitet, als

Stammzelle in der basalen Zone verbleibt oder apoptotisch abgebaut

wird.

Abbildung) den Pfad der Bildung neuer Spermien beschreitet, als

Stammzelle in der basalen Zone verbleibt oder apoptotisch abgebaut

wird.  Das basale Kompartiment an der Außenseite der Tubuli seminiferi steht

mit Blutkreislauf und Immunsystem in engem Kontakt (wie der Rest des

Organismus auch). In diesem Kompartiment befinden sich Spermatogonien

(die keine Abweichung von den immunologischen Kennzeichen haben, die

auch andere Körperzellen aufweisen).

Das basale Kompartiment an der Außenseite der Tubuli seminiferi steht

mit Blutkreislauf und Immunsystem in engem Kontakt (wie der Rest des

Organismus auch). In diesem Kompartiment befinden sich Spermatogonien

(die keine Abweichung von den immunologischen Kennzeichen haben, die

auch andere Körperzellen aufweisen). Das adluminale Kompartiment an der Innenseite der Tubuli ist über Verschlusssysteme zwischen Leydig-Zellen (Blut-Hoden-Schranke

bzw. Sertoli-Zellschranke) von Blut- und Lymphkreislauf weitgehend

isoliert und bietet den immunologisch veränderten post-meiotischen

Spermatozyten und Spermatiden Schutz vor möglichen Angriffen durch das Immunsystem.

Das adluminale Kompartiment an der Innenseite der Tubuli ist über Verschlusssysteme zwischen Leydig-Zellen (Blut-Hoden-Schranke

bzw. Sertoli-Zellschranke) von Blut- und Lymphkreislauf weitgehend

isoliert und bietet den immunologisch veränderten post-meiotischen

Spermatozyten und Spermatiden Schutz vor möglichen Angriffen durch das Immunsystem.  Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Dynamik der Blut-Hoden-Schranke, Interaktion zwischen Sertoli- und Samenzellen

Abbildung: Dynamik der Blut-Hoden-Schranke, Interaktion zwischen Sertoli- und Samenzellen S-B: Typ B-Spermatogonium

S-B: Typ B-Spermatogonium  EI°S: früher (early) primärer Spermatozyt

EI°S: früher (early) primärer Spermatozyt  LI°S: später (late) primärer Spermatozyt

LI°S: später (late) primärer Spermatozyt  ESt: früher Spermatid

ESt: früher Spermatid  LSt: später Spermatid

LSt: später Spermatid

Schutz vor immunologischen Angriffen. Zellen, die in die meiotische

Reifeteilung eingetreten sind (sich differenzierende Spermatozyten),

verändern ihre immunologischen Eigenschaften und würden vom Immunsystem

als verändert erkannt. Sie werden durch die Sertoli-Zellschranke vom

Blutkompartiment funktionell separiert und deshalb vom Immunsystem

nicht angegriffen. Bei

einem Zusammenbruch der BHS kann es zu Autoimmun-Infertilität kommen

Schutz vor immunologischen Angriffen. Zellen, die in die meiotische

Reifeteilung eingetreten sind (sich differenzierende Spermatozyten),

verändern ihre immunologischen Eigenschaften und würden vom Immunsystem

als verändert erkannt. Sie werden durch die Sertoli-Zellschranke vom

Blutkompartiment funktionell separiert und deshalb vom Immunsystem

nicht angegriffen. Bei

einem Zusammenbruch der BHS kann es zu Autoimmun-Infertilität kommen  Testosteronanreicherung durch Anwesenheit von androgenbindendem Globulin

Testosteronanreicherung durch Anwesenheit von androgenbindendem Globulin Einschränkung parazellulären Stoffaustauschs und Kontrolle der Versorgung der sich entwickelnden Spermien mit Nährstoffen (z.B. Eisen / Transferrin, oder Laktat, das Sertoli-Zellen aus Glucose bilden, die sie über GLUT1 aufnehmen)

Einschränkung parazellulären Stoffaustauschs und Kontrolle der Versorgung der sich entwickelnden Spermien mit Nährstoffen (z.B. Eisen / Transferrin, oder Laktat, das Sertoli-Zellen aus Glucose bilden, die sie über GLUT1 aufnehmen) Schutz der Spermatozyten / Spermatiden vor toxischen Substanzen.

Schutz der Spermatozyten / Spermatiden vor toxischen Substanzen.

Abbildung: Stammzellnische (Sertoli-Zellschranke)

Abbildung: Stammzellnische (Sertoli-Zellschranke)

Sertoli-Zellen verleihen den Spermatiden immunologischen Schutz (Blut-Hoden-Schranke).

Sertoli-Zellen verleihen den Spermatiden immunologischen Schutz (Blut-Hoden-Schranke). Sertoli-Zellen phagozytieren

Zellbestandteile, die bei der Spermiogenese anfallen (Restkörperchen:

Zytoplasmareste; tote Spermien).

Sertoli-Zellen phagozytieren

Zellbestandteile, die bei der Spermiogenese anfallen (Restkörperchen:

Zytoplasmareste; tote Spermien). Sertoli-Zellen exprimieren parakrine Faktoren sowie Rezeptoren für parakrine Faktoren aus den Spermien.

Sertoli-Zellen exprimieren parakrine Faktoren sowie Rezeptoren für parakrine Faktoren aus den Spermien. Sertoli-Zellen sezernieren (10-20 µl/g Hoden) testikuläre

Flüssigkeit (enthält Salze, Glykogen, Laktat, Glucose, Protein, Lipide,

Enzyme und transportiert die immobilen Spermien in Richtung Nebenhoden).

Sertoli-Zellen sezernieren (10-20 µl/g Hoden) testikuläre

Flüssigkeit (enthält Salze, Glykogen, Laktat, Glucose, Protein, Lipide,

Enzyme und transportiert die immobilen Spermien in Richtung Nebenhoden). Sertoli-Zellen bilden androgenbindendes Protein (ABP), das Testosteron, Dihydrotestosteron und 17-ß-Östradiol in den

Hodenkanälchen bindet. Dies bewirkt testikuläre Androgenanreicherung, die für die Spermatogenese entscheidend ist (Testosterons liegt im Tubulus seminiferus in 50-100-fach höherer Konzentration vor als im Blut). ABP hat dieselbe Aminosäuresequenz wie das Sexualhormonbindende Globulin SHBG, der Unterschied liegt in Bildungsort (SHBG: Leber) und gebundenen Zuckermolekülen.

Sertoli-Zellen bilden androgenbindendes Protein (ABP), das Testosteron, Dihydrotestosteron und 17-ß-Östradiol in den

Hodenkanälchen bindet. Dies bewirkt testikuläre Androgenanreicherung, die für die Spermatogenese entscheidend ist (Testosterons liegt im Tubulus seminiferus in 50-100-fach höherer Konzentration vor als im Blut). ABP hat dieselbe Aminosäuresequenz wie das Sexualhormonbindende Globulin SHBG, der Unterschied liegt in Bildungsort (SHBG: Leber) und gebundenen Zuckermolekülen. Sertoli-Zellen bilden zwahlreiche weitere Proteine, wie Transferrin oder metallbindende Proteine.

Sertoli-Zellen bilden zwahlreiche weitere Proteine, wie Transferrin oder metallbindende Proteine. Sertoli-Zellen bestimmen den Zeitpunkt der Spermiation (Freigabe der Spermien aus dem tubulus seminiferus).

Sertoli-Zellen bestimmen den Zeitpunkt der Spermiation (Freigabe der Spermien aus dem tubulus seminiferus). Sertoli-Zellen bilden Hormone (Anti-Müller-Hormon, Inhibin)

Sertoli-Zellen bilden Hormone (Anti-Müller-Hormon, Inhibin) Sertoli-Zellen exprimieren Rezeptoren

für Androgene und FSH (beide für die volle

Spermatogenese unverzichtbar), Aromatisierung von Testosteron zu

17ß-Östradiol mittels CYP19 (unterstützt lokal wahrscheinlich ebenfalls

die Spermatogenese; Spermien exprimieren Östrogenrezeptoren)

Sertoli-Zellen exprimieren Rezeptoren

für Androgene und FSH (beide für die volle

Spermatogenese unverzichtbar), Aromatisierung von Testosteron zu

17ß-Östradiol mittels CYP19 (unterstützt lokal wahrscheinlich ebenfalls

die Spermatogenese; Spermien exprimieren Östrogenrezeptoren) Sertoli-Zellen bilden Wachstumsfaktoren, diese stimulieren die Spermatogenese.

Sertoli-Zellen bilden Wachstumsfaktoren, diese stimulieren die Spermatogenese. In der frühen Embryogenese bauen Sertoli-Zellen lokal gebildete Retinsäure ab und verhindern dadurch fortschreitende Meiose bei Spermatogonien.

In der frühen Embryogenese bauen Sertoli-Zellen lokal gebildete Retinsäure ab und verhindern dadurch fortschreitende Meiose bei Spermatogonien. Zum hormonellen Wechselspiel zwischen Sertoli- und Leydig-Zellen s. dort

Zum hormonellen Wechselspiel zwischen Sertoli- und Leydig-Zellen s. dort

Abbildung: Physiologie der Leydig- und Sertoli-Zellen

Abbildung: Physiologie der Leydig- und Sertoli-Zellen Merkhilfe: "L" → Leydig, LH; "S" → Sertoli, FSH

Merkhilfe: "L" → Leydig, LH; "S" → Sertoli, FSH

Abbildung). Diese lokale negative Rückkopplung

trägt zur Stabilisierung des Testosteronspiegels bei.

Abbildung). Diese lokale negative Rückkopplung

trägt zur Stabilisierung des Testosteronspiegels bei.

Funktionen der Sertoli-Zellen Nach Carlson BM, Human Embryology and Developmental Biology, 7th ed. 2024 |

| Erhaltung der Blut-Hoden-Schranke Sekretion tubulärer Flüssigkeit (10-20 µl/g Hodengewebe) Sekretion von ABP (androgenbindendem Protein) Sekretion von Inhibin und Östrogenen Sekretion zahlreicher weiterer Proteine (z.B. Wachstumsfaktoren, Transferrin, RBP (retinalbindendem Protein), Metall-bindenden Proteinen) Aufrechterhaltung und Koordination der Spermatogenese Phagozytose von Residualkörperchen (Spermatozyten) |

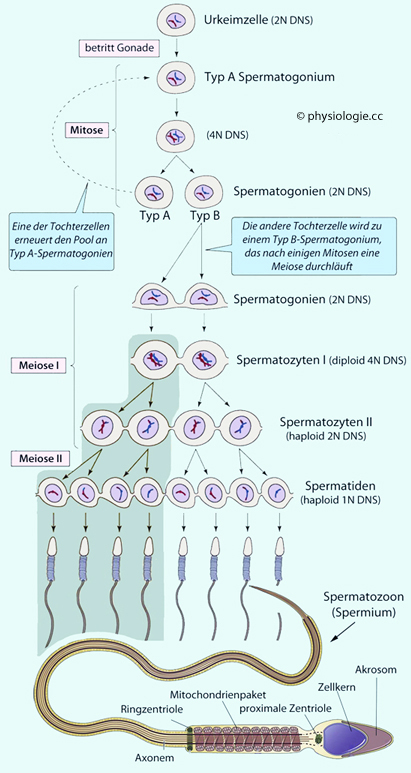

Abbildung: Spermatogenese (schematisch)

Abbildung: Spermatogenese (schematisch) Abbildung

Abbildung

Mitotische Vermehrung der Spermatogonien (Ursamenzellen) zur Erhaltung des Keimzellenbestandes (Spermatozytogenese). Mitotische Vermehrung von Typ A- Spermatogonien beginnt mit der Pubertät. Diese Zellen sind das Stammzellreservoir für die kontinuierliche Samenbildung, es entstehen weitere Typ A-Zellen (zur

Erhaltung des Spermatogonienpools) sowie Typ B- Spermatogonien (

Mitotische Vermehrung der Spermatogonien (Ursamenzellen) zur Erhaltung des Keimzellenbestandes (Spermatozytogenese). Mitotische Vermehrung von Typ A- Spermatogonien beginnt mit der Pubertät. Diese Zellen sind das Stammzellreservoir für die kontinuierliche Samenbildung, es entstehen weitere Typ A-Zellen (zur

Erhaltung des Spermatogonienpools) sowie Typ B- Spermatogonien (  Abbildung), die sich mehrmals weiter teilen und dann den mitotischen Zyklus verlassen, um durch meiotische Teilung zu

primären Spermatozyten (Spermatozyten 1. Ordnung) zu werden. Diese sind doppelt diploid: 4N DNA

- 22 Paare duplizierter Autosomen, ein dupliziertes X- und ein

dupliziertes Y-Chromosom. Diese Zellen bilden über interzelluläre Zytoplasmabrücken Zellgruppen, die gemeinsam durch die folgenden Schritte gehen.

Abbildung), die sich mehrmals weiter teilen und dann den mitotischen Zyklus verlassen, um durch meiotische Teilung zu

primären Spermatozyten (Spermatozyten 1. Ordnung) zu werden. Diese sind doppelt diploid: 4N DNA

- 22 Paare duplizierter Autosomen, ein dupliziertes X- und ein

dupliziertes Y-Chromosom. Diese Zellen bilden über interzelluläre Zytoplasmabrücken Zellgruppen, die gemeinsam durch die folgenden Schritte gehen. Meiotische Reifung

- In der ersten Reifeteilung (Meiose I) reduzieren primäre

Spermatozyten ihren DNA-Bestand auf einen haploiden Satz

(Haploidisierung auf 2N DNA). Sie

benötigen ca. 24 Stunden für die Meiose I; dabei bilden sie

Ribonukleinsäuren, ein Vorrat für spätere - rasch ablaufende - Vorgänge

(preparatory mRNA synthesis), ähnlich wie auch bei Eizellen. So wird z.B. mRNA für Protamine vorfabriziert (Protamine

sind Proteine, die Histone im Zellkern verdrängen und dadurch eine -

für die endgültige Formierung des Spermiums notwendige - besonders

intensive Verdichtung des Chromatins ermöglichen. Die Produktion der

Protamine erfolgt erst im Spermatidstadium - geschieht das früher,

kommt es zu vorzeitiger Kondensierung des Chromatins, mit der Folge von

Sterilität).

Meiotische Reifung

- In der ersten Reifeteilung (Meiose I) reduzieren primäre

Spermatozyten ihren DNA-Bestand auf einen haploiden Satz

(Haploidisierung auf 2N DNA). Sie

benötigen ca. 24 Stunden für die Meiose I; dabei bilden sie

Ribonukleinsäuren, ein Vorrat für spätere - rasch ablaufende - Vorgänge

(preparatory mRNA synthesis), ähnlich wie auch bei Eizellen. So wird z.B. mRNA für Protamine vorfabriziert (Protamine

sind Proteine, die Histone im Zellkern verdrängen und dadurch eine -

für die endgültige Formierung des Spermiums notwendige - besonders

intensive Verdichtung des Chromatins ermöglichen. Die Produktion der

Protamine erfolgt erst im Spermatidstadium - geschieht das früher,

kommt es zu vorzeitiger Kondensierung des Chromatins, mit der Folge von

Sterilität). Spermiogenese (spermatid metamorphosis) - in dieser Phase reifen Spermatiden zu fertigen Spermien. Die (etwas kleineren) Spermatiden (1N DNA

- haploider Satz einfacher Chromosomen) sind immer noch synzytial miteinander

verbunden und bilden Zellgruppen in der inneren Schichte des Epithels (bis zu ca. 100 Zellen), die synchron zu Spermatozoen (Spermien) heranreifen (je 4 aus einem Spermatozyten

- 2 X- und 2 Y-chromosomale). Dabei nimmt die Masse des Zytoplasmas ab

und die endgültige Gestalt der Spermien entwickelt sich. Die Zellkerne

verdichten (Protamine s. oben), der mit Enzymen angereicherte

Golgi-Apparat geht im Akrosom auf (Rolle bei der Befruchtung), das

Zytoplasma zieht sich aus der Kernregion zurück, eine Geißel

(Flagellum) bildet sich im Schwanzbereich, mit einer proximalen

mitochondrienreichen Zone (Energieversorgung des Bewegungsapparates) (folgende

Spermiogenese (spermatid metamorphosis) - in dieser Phase reifen Spermatiden zu fertigen Spermien. Die (etwas kleineren) Spermatiden (1N DNA

- haploider Satz einfacher Chromosomen) sind immer noch synzytial miteinander

verbunden und bilden Zellgruppen in der inneren Schichte des Epithels (bis zu ca. 100 Zellen), die synchron zu Spermatozoen (Spermien) heranreifen (je 4 aus einem Spermatozyten

- 2 X- und 2 Y-chromosomale). Dabei nimmt die Masse des Zytoplasmas ab

und die endgültige Gestalt der Spermien entwickelt sich. Die Zellkerne

verdichten (Protamine s. oben), der mit Enzymen angereicherte

Golgi-Apparat geht im Akrosom auf (Rolle bei der Befruchtung), das

Zytoplasma zieht sich aus der Kernregion zurück, eine Geißel

(Flagellum) bildet sich im Schwanzbereich, mit einer proximalen

mitochondrienreichen Zone (Energieversorgung des Bewegungsapparates) (folgende  Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Stadien der Spermiogenese

Abbildung: Stadien der Spermiogenese Der (zytoplasmafreie, 4-5 µm lange und 2-3 µm breite) Kopfteil

(head) enthält einen kondensierten Zellkern mit seinem einfach haploiden Chromosomensatz mit heterochromatischem - besonders dicht gepacktem - Chromatin, in dem die nukleosomalen Histone durch Protamine (eine besondere Klasse "verpackender" Proteine) ersetzt sind und wo keine Transkription stattfindet. Das am vorderen Pol kappenartig aufgelagerte Akrosom

ist ein Vesikel, das aus dem Golgi-Apparat antransportierte, zur

Penetration des Ovum erforderliche

hydrolytische Enzyme enthält. Diese sind für die Befruchtung

wichtig,

außerdem zur Verhinderung einer Polyspermie (Befruchtung durch mehrere

Spermien). Das Akrosom besteht aus einer äußeren und einer inneren

Membran, über dem Akrosom liegt die Zellmembran des Spermiums

(Akrosomenkappe). Bei der akrosomalen Reaktion

verschmelzen Teile der Zellmembran mit Teilen der äußeren akrosomalen

Membran, spalten sich als kleine Vesikel ab und geben lytische Enzyme

frei.

Der (zytoplasmafreie, 4-5 µm lange und 2-3 µm breite) Kopfteil

(head) enthält einen kondensierten Zellkern mit seinem einfach haploiden Chromosomensatz mit heterochromatischem - besonders dicht gepacktem - Chromatin, in dem die nukleosomalen Histone durch Protamine (eine besondere Klasse "verpackender" Proteine) ersetzt sind und wo keine Transkription stattfindet. Das am vorderen Pol kappenartig aufgelagerte Akrosom

ist ein Vesikel, das aus dem Golgi-Apparat antransportierte, zur

Penetration des Ovum erforderliche

hydrolytische Enzyme enthält. Diese sind für die Befruchtung

wichtig,

außerdem zur Verhinderung einer Polyspermie (Befruchtung durch mehrere

Spermien). Das Akrosom besteht aus einer äußeren und einer inneren

Membran, über dem Akrosom liegt die Zellmembran des Spermiums

(Akrosomenkappe). Bei der akrosomalen Reaktion

verschmelzen Teile der Zellmembran mit Teilen der äußeren akrosomalen

Membran, spalten sich als kleine Vesikel ab und geben lytische Enzyme

frei. Das - ebenfalls 5 µm lange - Mittelstück

(connecting piece) enthält eine proximale (an den Kern befestigte) und eine distale

Zentriole; letztere (Rindzentriole) bildet Mikrotubuli in einer

9+2-Konfiguration. Das Mittelstück

ist der "Maschinenraum" mit spiralig angeordneten Mitochondrien, hier

wird Fructose (die in der Samenflüssigkeit enthalten ist) zur

Energiegewinnung

umgesetzt. Fructose scheint die primäre Energiequelle der Spermatozyten

zu sein; die Motilität der Spermien korreliert mit dem Fructosespiegel

der Samenflüssigkeit.

Das - ebenfalls 5 µm lange - Mittelstück

(connecting piece) enthält eine proximale (an den Kern befestigte) und eine distale

Zentriole; letztere (Rindzentriole) bildet Mikrotubuli in einer

9+2-Konfiguration. Das Mittelstück

ist der "Maschinenraum" mit spiralig angeordneten Mitochondrien, hier

wird Fructose (die in der Samenflüssigkeit enthalten ist) zur

Energiegewinnung

umgesetzt. Fructose scheint die primäre Energiequelle der Spermatozyten

zu sein; die Motilität der Spermien korreliert mit dem Fructosespiegel

der Samenflüssigkeit. Der etwa 50 µm lange Schwanzteil (Flagellum, Geißel - tail) mit einem Axonem ist aus einem mit Mitochondrien umwickelten Mittelstück, einem Haupt- und einem Endstück

aufgebaut. Dieser Teil

des Spermiums verleiht ihm Motilität: Spiralig um das aus 11 Mikrotubuli aufgebaute Axonem angeordnete Mitochondrien versorgen es mit der für den Antrieb der rhythmischen Bewegungen nötige Energie (ATP).

Der etwa 50 µm lange Schwanzteil (Flagellum, Geißel - tail) mit einem Axonem ist aus einem mit Mitochondrien umwickelten Mittelstück, einem Haupt- und einem Endstück

aufgebaut. Dieser Teil

des Spermiums verleiht ihm Motilität: Spiralig um das aus 11 Mikrotubuli aufgebaute Axonem angeordnete Mitochondrien versorgen es mit der für den Antrieb der rhythmischen Bewegungen nötige Energie (ATP).

Cremasterreflex

Cremasterreflex Plexus pampiniformis: Gegenstrom-Wärmeaustausch

Plexus pampiniformis: Gegenstrom-Wärmeaustausch Faltung der Skrotalhaut (vergrößerte Oberfläche)

Faltung der Skrotalhaut (vergrößerte Oberfläche) Schweißproduktion der Skrotalhaut

Schweißproduktion der Skrotalhaut

Abbildung: Hoden, Nebenhoden, Gang- und Drüsensystem

Abbildung: Hoden, Nebenhoden, Gang- und Drüsensystem  vgl. Abbildung oben

vgl. Abbildung oben

) sowie Paraurethralen (Littré'schen

) sowie Paraurethralen (Littré'schen ) Drüsen ihren Inhalt in die Harnröhre. Dieses Sekret dient der Pufferung, Reinigung und Lubrikation. Die Nebenhoden steuern bis zu 20% des Volumens des Samenplasmas bei.

) Drüsen ihren Inhalt in die Harnröhre. Dieses Sekret dient der Pufferung, Reinigung und Lubrikation. Die Nebenhoden steuern bis zu 20% des Volumens des Samenplasmas bei.| Ejakulat sollte zwischen 15 und 200 Millionen Spermien / ml enthalten |

Samenflüssigkeit Befunde / Referenzwerte (nach verschiedenen Quellen) |

|

| Volumen |

2-6 (>1,4) ml (10% Samen, 90% Plasma) |

| pH |

7-8 (saurer pH tötet Spermien ab) |

| Spermienkonzentration |

≥20 Mio/ml |

| Spermiengesamtzahl |

150-600 Mio (>39 Mio) pro Ejakulat |

| Motilität |

≥32% mit Vorwärtsprogression |

| Anteil lebender Spermien | ≥50% |

| Morphologie |

60% (≥30%) normalgestaltig |

| Vitalität |

≥75% lebensfähig |

| Leukozyten |

<1,0 Mio/ml |

| α-Glukosidase |

≥20 mU/Ejakulat |

| Zink |

≥2,4 µmol/Ejakulat |

| Citrat |

≥52 µmol/Ejakulat |

| Saure Phosphatase |

≥200 U/Ejakulat |

| Fructose |

≥13 µmol/Ejakulat |

Salze: Hohe Werte an Zink (~16 mg/dl - zum Vergleich: Blutplasma 0,1 mg/dl), Calcium (~28 mg/dl - Blutplasma ~9 mg/dl), Magnesium (~11 mg/dl - Blutplasma ~2,3 mg/dl)

Salze: Hohe Werte an Zink (~16 mg/dl - zum Vergleich: Blutplasma 0,1 mg/dl), Calcium (~28 mg/dl - Blutplasma ~9 mg/dl), Magnesium (~11 mg/dl - Blutplasma ~2,3 mg/dl)

Fructose (~270 mg/dl), Citrat (~530 mg/dl)

Fructose (~270 mg/dl), Citrat (~530 mg/dl)

Vitamine

Vitamine

Enzyme, z.B. saure (prostataspezifische) Phosphatase, Glucosidase

Enzyme, z.B. saure (prostataspezifische) Phosphatase, Glucosidase

weitere Stoffe, deren Funktion nur teilweise verstanden ist: Prostaglandine, Cholin, Spermin (Geruch), Aminosäuren u.a.

weitere Stoffe, deren Funktion nur teilweise verstanden ist: Prostaglandine, Cholin, Spermin (Geruch), Aminosäuren u.a.| Konzentrationswerte im Sperma (Durchschnittswerte)  Nach Owen DH, Katz DF: A Review of the Physical and Chemical Properties of Human Semen and the Formulation of a Semen Simulant. J Androl 2005; 26: 459-69 |

|||

| Na+ | 3 mg/ml |

pH |

7,7 (7,2-8,0) |

| K+ | 1,1 mg/ml |

Fruktose |

2,7 mg/ml |

| Cl- |

1,4 mg/ml |

Glucose |

1 mg/ml |

| Ca++ | 0,28 mg/ml |

Citrat |

5,3 mg/ml |

| Mg++ |

0,11 mg/ml |

Laktat |

0,62 mg/ml |

| Zn++ | 0,16 mg/ml |

Harnstoff |

0,45 mg/ml |

| Osmolalität |

~350 mOsm |

Protein |

50 mg/ml |

GnRH steuert die Freisetzung der Gonadotropine (LH,

FSH) aus dem Hypophysen-Vorderlappen. Dabei wirkt nur pulsatile

GnRH-Freisetzung anregend; Dauerinfusion unterdrückt die LH- und

FSH-Ausschüttung ("chemische Kastrierung" z.B. zur Behandlung von

Prostatakrebs, Ziel: Senkung des Testosteronspiegels).

GnRH steuert die Freisetzung der Gonadotropine (LH,

FSH) aus dem Hypophysen-Vorderlappen. Dabei wirkt nur pulsatile

GnRH-Freisetzung anregend; Dauerinfusion unterdrückt die LH- und

FSH-Ausschüttung ("chemische Kastrierung" z.B. zur Behandlung von

Prostatakrebs, Ziel: Senkung des Testosteronspiegels).  FSH stützt über Wirkung von G-Protein-gekoppelten FSH-Rezeptoren

(cAMP → Proteinkinase A) die Integrität

der tubuli seminiferi im Hoden und wirkt (nach der Pubertät) über die

Sertoli-Zellen fördernd auf die Gametogenese, wahrscheinlich mittels

Wachstumsfaktoren. Inhibin aus den Sertoli-Zellen hat endokrine

(hypothalamisch-hypophysäre Hemmung) und parakrine Wirkungen (anregend

auf Leydig-Zellen).

FSH stützt über Wirkung von G-Protein-gekoppelten FSH-Rezeptoren

(cAMP → Proteinkinase A) die Integrität

der tubuli seminiferi im Hoden und wirkt (nach der Pubertät) über die

Sertoli-Zellen fördernd auf die Gametogenese, wahrscheinlich mittels

Wachstumsfaktoren. Inhibin aus den Sertoli-Zellen hat endokrine

(hypothalamisch-hypophysäre Hemmung) und parakrine Wirkungen (anregend

auf Leydig-Zellen).  LH (ICSH: interstitial cell stimulating hormone) stimuliert die

Testosteronbildung in den interstitiellen (Leydig-) Zellen über LH-Rezeptoren (→ Gs, cAMP, PKA, Proteinsynthese, Testosteronsynthese), die auch durch hCG

stimuliert werden können (therapeutische Anwendung bei Oligospermie). LH wirkt teils rasch (Hydrolyse von Cholesterinestern, Expression des StAR-Cholesterintransporters), teils langsamer (Enzym- und Rezeptorexpression), teils stark verzögert (Wachstum / Proliferation von Leydig-Zellen).

LH (ICSH: interstitial cell stimulating hormone) stimuliert die

Testosteronbildung in den interstitiellen (Leydig-) Zellen über LH-Rezeptoren (→ Gs, cAMP, PKA, Proteinsynthese, Testosteronsynthese), die auch durch hCG

stimuliert werden können (therapeutische Anwendung bei Oligospermie). LH wirkt teils rasch (Hydrolyse von Cholesterinestern, Expression des StAR-Cholesterintransporters), teils langsamer (Enzym- und Rezeptorexpression), teils stark verzögert (Wachstum / Proliferation von Leydig-Zellen). Regelkreise (

Regelkreise ( Abbildung oben): Inhibin aus den Sertoli-Zellen der tubuli seminiferi, und Testosteron aus den Leydig-Zellen wirken inhibierend auf Hypothalamus (nucl. arcuatus: GnRH) und Hypophysenvorderlappen (Testosteron

über LH-, Inhibin über FSH-Freisetzung).

Abbildung oben): Inhibin aus den Sertoli-Zellen der tubuli seminiferi, und Testosteron aus den Leydig-Zellen wirken inhibierend auf Hypothalamus (nucl. arcuatus: GnRH) und Hypophysenvorderlappen (Testosteron

über LH-, Inhibin über FSH-Freisetzung).

Der Transkriptionsfaktor testis determining factor (TDF), auch sex-determining region Y (SRY) protein,

wird durch das Y-chromosomale SRY-Gen kodiert. Ohne ihn entwickeln sich

die Gonadenanlagen zu Ovarien. Sertoli-Zellen bilden das

'Anti-Müller-Hormon' AMH, das die Rückbildung der Müller-Gänge bewirkt.

HCG regt die Produktion von Testosteron an; die

Testosteronkonzentration hat prä- und postpartal einen mehrgipfligen

Zeitverlauf Der Transkriptionsfaktor testis determining factor (TDF), auch sex-determining region Y (SRY) protein,

wird durch das Y-chromosomale SRY-Gen kodiert. Ohne ihn entwickeln sich

die Gonadenanlagen zu Ovarien. Sertoli-Zellen bilden das

'Anti-Müller-Hormon' AMH, das die Rückbildung der Müller-Gänge bewirkt.

HCG regt die Produktion von Testosteron an; die

Testosteronkonzentration hat prä- und postpartal einen mehrgipfligen

Zeitverlauf Testosteron und 5-α-Dihydrotestosteron (DHT) haben starke,

Dehydroepiandrosteron (DHEA) mäßige, Androstendion schwache androgene

Wirkung. DHT entsteht aus Testosteron durch Wirkung von 5α-Reduktase

(Typ 1 in Gehirn, Leber, Haut; Typ 2 in Prostata und Nebenhoden).

Leydig-sche Zwischenzellen bilden Androgene aus Cholesterin,

zunächst angeregt durch HCG, dann durch LH / FSH (LH fördert die

Testosteronsynthese im Hoden)

Testosteron und 5-α-Dihydrotestosteron (DHT) haben starke,

Dehydroepiandrosteron (DHEA) mäßige, Androstendion schwache androgene

Wirkung. DHT entsteht aus Testosteron durch Wirkung von 5α-Reduktase

(Typ 1 in Gehirn, Leber, Haut; Typ 2 in Prostata und Nebenhoden).

Leydig-sche Zwischenzellen bilden Androgene aus Cholesterin,

zunächst angeregt durch HCG, dann durch LH / FSH (LH fördert die

Testosteronsynthese im Hoden) Testosteron fördert

die Differenzierung der Wolff-Gänge zu Nebenhoden, ductus deferens,

ductus ejaculatorius und Samenblasen; später Muskel- und

Knochenwachstum, Erythropoese. Die Spermatogenese ist völlig abhängig

von Testosteron. Prostata, vesiculae seminales und Haut bilden mittels

5-α-Reduktase aus Testosteron DHT; dieses beeinflusst das Verhalten,

stärkt Muskeln und Knochen und

kann Ausfall des Kopfhaares bewirken. Androgene bewirken den Schluss

der Epiphysenfugen,

verminderte Bildung viszeralen Fettes, Reifung der Spermatozoen,

Stimmbruch; androgene Effekte üben

z.T. DHT und Östradiol (durch Aromatase aus Testosteron

entstanden) aus

Testosteron fördert

die Differenzierung der Wolff-Gänge zu Nebenhoden, ductus deferens,

ductus ejaculatorius und Samenblasen; später Muskel- und

Knochenwachstum, Erythropoese. Die Spermatogenese ist völlig abhängig

von Testosteron. Prostata, vesiculae seminales und Haut bilden mittels

5-α-Reduktase aus Testosteron DHT; dieses beeinflusst das Verhalten,

stärkt Muskeln und Knochen und

kann Ausfall des Kopfhaares bewirken. Androgene bewirken den Schluss

der Epiphysenfugen,

verminderte Bildung viszeralen Fettes, Reifung der Spermatozoen,

Stimmbruch; androgene Effekte üben

z.T. DHT und Östradiol (durch Aromatase aus Testosteron

entstanden) aus Sex hormone-binding globulin

(SHBG) bindet mit hoher Affinität etwa die Hälfte des Testosterons im

Blut, das zu 98% proteingebunden ist (Rest an Albumin). Steigender

SHBG-Spiegel (wie mit zunehmendem Alter) senkt die Verfügbarkeit freien

Hormons und damit die Hormonwirkung. Freies Hormon diffundiert in die

Zelle, bindet an zytoplasmatische Androgenrezeptoren (die dabei

Hitzeschockprotein abkoppeln). Die Rezeptoren dimerisieren, werden

phosphoryliert, gelangen durch die Kernmembran und binden an DNA-androgen response elements.

Androgenrezeptoren sind Transkriptionsfaktoren, deren Wirkung von

gewebespezifischen Koaktivatoren und Korepressoren beeinflusst wird Sex hormone-binding globulin

(SHBG) bindet mit hoher Affinität etwa die Hälfte des Testosterons im

Blut, das zu 98% proteingebunden ist (Rest an Albumin). Steigender

SHBG-Spiegel (wie mit zunehmendem Alter) senkt die Verfügbarkeit freien

Hormons und damit die Hormonwirkung. Freies Hormon diffundiert in die

Zelle, bindet an zytoplasmatische Androgenrezeptoren (die dabei

Hitzeschockprotein abkoppeln). Die Rezeptoren dimerisieren, werden

phosphoryliert, gelangen durch die Kernmembran und binden an DNA-androgen response elements.

Androgenrezeptoren sind Transkriptionsfaktoren, deren Wirkung von

gewebespezifischen Koaktivatoren und Korepressoren beeinflusst wird Testosteron braucht das Zusammenspiel mit Östrogenen. Aromatase macht

aus Testosteron Östradiol, ~98% wird im Kreislauf an SBG und Albumin

gebunden. Östrogene regen das Knochen- und Muskelwachstum an, bewirken

den

Schluss der Epiphysenfugen, hemmen die Testosteronbildung und seine

Umwandlung in DHT, und senken die Gonadotropinfreisetzung aus der

Hypophyse

Testosteron braucht das Zusammenspiel mit Östrogenen. Aromatase macht

aus Testosteron Östradiol, ~98% wird im Kreislauf an SBG und Albumin

gebunden. Östrogene regen das Knochen- und Muskelwachstum an, bewirken

den

Schluss der Epiphysenfugen, hemmen die Testosteronbildung und seine

Umwandlung in DHT, und senken die Gonadotropinfreisetzung aus der

Hypophyse Sertoli-Zellen unterstützen die gesamte Spermatogenese, bestimmen den

Zeitpunkt der Freigabe der Spermien aus dem tubulus seminiferus, bauen

die Blut-Hoden-Schranke auf, sezernieren testikuläre Flüssigkeit,

bilden androgenbindendes Protein (ABP), Anti-Müller-Hormon, Inhibin

(hemmt die FSH-Freisetzung aus der Hypophyse und damit die

Spermatogenese) und

Wachstumsfaktoren (für die Spermatogenese), aromatisieren Testosteron zu Östradiol. Sie

kooperieren mit Leydig-Zellen bei der Steroidhormonsynthese Sertoli-Zellen unterstützen die gesamte Spermatogenese, bestimmen den

Zeitpunkt der Freigabe der Spermien aus dem tubulus seminiferus, bauen

die Blut-Hoden-Schranke auf, sezernieren testikuläre Flüssigkeit,

bilden androgenbindendes Protein (ABP), Anti-Müller-Hormon, Inhibin

(hemmt die FSH-Freisetzung aus der Hypophyse und damit die

Spermatogenese) und

Wachstumsfaktoren (für die Spermatogenese), aromatisieren Testosteron zu Östradiol. Sie

kooperieren mit Leydig-Zellen bei der Steroidhormonsynthese Die Spermatogenese dauert ~70 Tage, anschließend verbleiben die

Spermien mindestens einen Monat in rete testis, ductuli efferentes und

Nebenhoden (Blut-Nebenhoden-Schranke), wo sie weiter reifen (Proteine,

Glykolipide). Danach gelangt der Samen in den Samenleiter (ductus

deferens). Bei der Emission steuern die

Samenblasen (vesiculae seminales) 60-70% des Sekretvolumens bei

(alkalisch, reich an Fruktose, Semenogelin), die Prostata ~30% (Phosphat, Bicarbonat, Citrat, Zink,

saure Phosphatase, PSA, Spermin). Ein erwachsener Mann produziert ~90

Millionen Spermien pro Tag. Die Spermien benötigen eine Temperatur von

höchstens 35°C, eingestellt u.a. durch Gegenstrom-Wärmeaustausch im

plexus pampiniformis und Kühlung über die Skrotalhaut (große

Oberfläche, Evaporation von Schweiß) Die Spermatogenese dauert ~70 Tage, anschließend verbleiben die

Spermien mindestens einen Monat in rete testis, ductuli efferentes und

Nebenhoden (Blut-Nebenhoden-Schranke), wo sie weiter reifen (Proteine,

Glykolipide). Danach gelangt der Samen in den Samenleiter (ductus

deferens). Bei der Emission steuern die

Samenblasen (vesiculae seminales) 60-70% des Sekretvolumens bei

(alkalisch, reich an Fruktose, Semenogelin), die Prostata ~30% (Phosphat, Bicarbonat, Citrat, Zink,

saure Phosphatase, PSA, Spermin). Ein erwachsener Mann produziert ~90

Millionen Spermien pro Tag. Die Spermien benötigen eine Temperatur von

höchstens 35°C, eingestellt u.a. durch Gegenstrom-Wärmeaustausch im

plexus pampiniformis und Kühlung über die Skrotalhaut (große

Oberfläche, Evaporation von Schweiß) GnRH muss pulsatil freigesetzt werden, um zu wirken (Dauerinfusion

senkt den Testosteronspiegel). FSH schützt die Integrität der tubuli

seminiferi und fördert die Gametogenese. LH (ICSH: interstitial cell stimulating hormone)

stimuliert die Testosteronbildung in den Leydig-Zellen. Inhibin bremst

die Gonadotropinfreisetzung. GnRH-Neurone werden von Nachbarneuronen

durch Kisspeptin beeinflusst

GnRH muss pulsatil freigesetzt werden, um zu wirken (Dauerinfusion

senkt den Testosteronspiegel). FSH schützt die Integrität der tubuli

seminiferi und fördert die Gametogenese. LH (ICSH: interstitial cell stimulating hormone)

stimuliert die Testosteronbildung in den Leydig-Zellen. Inhibin bremst

die Gonadotropinfreisetzung. GnRH-Neurone werden von Nachbarneuronen

durch Kisspeptin beeinflusst |