Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Medizinische Physiologie der Leberfunktionen

Hämodynamik

der Leber, enterohepatischer Kreislauf

Hämodynamik

der Leber, enterohepatischer Kreislauf

© H. Hinghofer-Szalkay

Hämodynamik

der Leber, enterohepatischer Kreislauf

Hämodynamik

der Leber, enterohepatischer Kreislauf

| Die

Leber ist

mit ~100 ml/min/100g ein sehr gut durchblutetes Organ (zum Vergleich: Gehirn 55,

Herzmuskel >70, Nieren >300 ml/min/100g). Ihre Durchblutung - mit ~1,5 l/min etwa 30% des Ruhe-Herzzeitvolumens - ist autoreguliert: Nimmt der Zustrom von Blut aus der

Pfortader ab, dilatieren - adenosinbedingt - hepatische

Widerstandsgefäße, worauf die Durchblutung wieder zunimmt (und Adenosin

ausgeschwemmt wird). Lebersinusoide haben besonders hohe Durchlässigkeit (Permeabilität), die Proteinkonzentration im Disse-Raum ist fast gleich hoch wie im Blutplasma: Der Reflexionskoeffizient für Protein ist nahe Null, kolloidosmotische Effekte finden so gut wie nicht statt, die kapilläre Filtration ist alleine vom hydrostatischen Druckgradienten bestimmt. In der Pfortader herrschen niedrige Druckwerte (<10 mmHg), die wegen der Nähe zum venösen hydrostatischen Indifferenzpunkt von Änderungen der Körperlage so gut wie unbeeinflusst bleiben. Die Pfortader (vena portae) transportiert im Darm resorbierte Stoffe auf direktem Wege zur Leber, welche bei diesem "first pass" einige von ihnen verändert - teils aktiviert, teils inaktiviert. Kurz- bis mittelkettige Fettsäuren treten ebenfalls direkt in den Pfortaderkreislauf über, langkettige (C>10) hingegen gelangen über Chylusgefäße, ductus thoracicus und Venenwinkel zuerst in den systemischen Kreislauf. Über die Galle werden fettlösliche Stoffe wie Bilirubin, Steroide, auch Medikamente aus dem Körper entfernt. Einige mit der Galle ausgeschiedene Stoffe werden im Darm rückgewonnen und über den Pfortaderkreislauf der Leber rückgeführt, z.B. gallensaure Salze (enterohepatischer Kreislauf). So entsteht ein rezirkulierender Gallensäurepool (>90% der biliär sezernierten Menge werden aus dem Darm rückresorbiert und wiederholt genützt). Die Leber hat metabolische Pufferfunktion: Die Konzentrationswerte von im Darm resorbierten Stoffen schwanken im Blut der v. hepatica wesentlich weniger stark als im Blut der v. portae. |

Durchblutung, Hämodynamik

Durchblutung, Hämodynamik

Core messages

Core messages

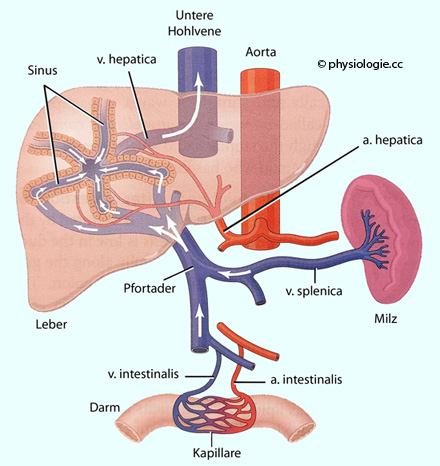

Abbildung: Splanchnicusgefäße

Abbildung: Splanchnicusgefäße

Abbildung).

Abbildung).

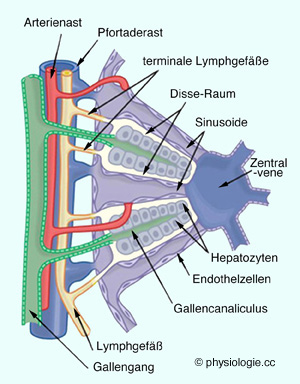

Abbildung: Mikrostruktur der Leber

Abbildung: Mikrostruktur der Leber

) führen. Leberzirrhose kann die Ursache

sein: Eine Fibrosierung des Lebergewebes, die den hepatischen Blutfluss

behindert (erhöhter Strömungswiderstand), den Kapillardruck erhöht und

dadurch die Auswärtsfiltration steigert.

) führen. Leberzirrhose kann die Ursache

sein: Eine Fibrosierung des Lebergewebes, die den hepatischen Blutfluss

behindert (erhöhter Strömungswiderstand), den Kapillardruck erhöht und

dadurch die Auswärtsfiltration steigert. Kurz- bis mittelkettige Fettsäuren

(bis C~10) treten hingegen direkt in den Pfortaderkreislauf über. Sie

versorgen den Körper rasch mit Energie und können klinisch zur

Supplementierung verwendet werden (z.B. bei Mb. Crohn, colitis

ulcerosa, Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz, Lebererkrankungen, Pankreatitis).

Kurz- bis mittelkettige Fettsäuren

(bis C~10) treten hingegen direkt in den Pfortaderkreislauf über. Sie

versorgen den Körper rasch mit Energie und können klinisch zur

Supplementierung verwendet werden (z.B. bei Mb. Crohn, colitis

ulcerosa, Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz, Lebererkrankungen, Pankreatitis).

Abbildung: Enterohepatischer Kreislauf

Abbildung: Enterohepatischer Kreislauf

Über die Gallensekretion werden verschiedene fettlösliche ("gallengängige") Stoffe

(Medikamente, Bilirubin, Steroide) aus dem Körper entfernt. Einige mit

der Galle ausgeschiedene Stoffe werden allerdings im Darm

rückgewonnen und über den Pfortaderkreislauf der Leber wieder

rückgeführt (enterohepatischer

Über die Gallensekretion werden verschiedene fettlösliche ("gallengängige") Stoffe

(Medikamente, Bilirubin, Steroide) aus dem Körper entfernt. Einige mit

der Galle ausgeschiedene Stoffe werden allerdings im Darm

rückgewonnen und über den Pfortaderkreislauf der Leber wieder

rückgeführt (enterohepatischer  Kreislauf, enterohepatic recycling): Leber → Galle → Darm →

Pfortaderblut → Leber (

Kreislauf, enterohepatic recycling): Leber → Galle → Darm →

Pfortaderblut → Leber ( Abbildung).

Abbildung).  Zum enterohepatischen Kreislauf s. auch dort

Zum enterohepatischen Kreislauf s. auch dort sezernierten Menge wird im Ileum rückresorbiert (Gallensäurepool).

sezernierten Menge wird im Ileum rückresorbiert (Gallensäurepool).

Die

Neubildung an gallensauren Salzen in der Leber beträgt weniger als 1/10 des

Umsatzes und würde alleine zu einer ausreichenden Aufschließung der

Fette nicht ausreichen.

Die

Neubildung an gallensauren Salzen in der Leber beträgt weniger als 1/10 des

Umsatzes und würde alleine zu einer ausreichenden Aufschließung der

Fette nicht ausreichen. der arterielle Zustrom (a.

hepatica) 25-30% (~9% des Herzminutenvolumens, oder ~30 ml/min/100g),

der arterielle Zustrom (a.

hepatica) 25-30% (~9% des Herzminutenvolumens, oder ~30 ml/min/100g), der Pfortaderkreislauf 70-75% der Perfusion bei

(~20% des Herzminutenvolumens,

der Pfortaderkreislauf 70-75% der Perfusion bei

(~20% des Herzminutenvolumens,  Abbildung).

Abbildung).  Autoregulation der Leberduchblutung: Die Perfusion über a. hepatica und die Pfortadergefäße stehen insoferne

in einem komplementären Zusammenhang, als es in der Leber zu einer

fortlaufenden Deponierung von (konstant gebildetem) Adenosin

kommt.

Autoregulation der Leberduchblutung: Die Perfusion über a. hepatica und die Pfortadergefäße stehen insoferne

in einem komplementären Zusammenhang, als es in der Leber zu einer

fortlaufenden Deponierung von (konstant gebildetem) Adenosin

kommt.  Nimmt der portalvenöse Blutfluss in der Leber ab, reichert sich

Adenosin an und dilatiert die Äste der Leberarterie, worauf die

Durchblutung wieder zunimmt und Adenosin stärker ausgeschwemmt wird

(seine Konzentration wieder sinkt - Washout-Hypothese).

Nimmt der portalvenöse Blutfluss in der Leber ab, reichert sich

Adenosin an und dilatiert die Äste der Leberarterie, worauf die

Durchblutung wieder zunimmt und Adenosin stärker ausgeschwemmt wird

(seine Konzentration wieder sinkt - Washout-Hypothese).

Abbildung: Perfusion der Leber

Abbildung: Perfusion der Leber

Hypertension,

d.h. Erhöhung des Pfortaderdrucks über 9 mmHg (Ösophagusvarizen können

als Zeichen kollateralen "Ausweichens" der Blutströmung bei

portalvenösen Druckwerten entstehen, die für längere Dauer über 12 mm Hg liegen).

Hypertension,

d.h. Erhöhung des Pfortaderdrucks über 9 mmHg (Ösophagusvarizen können

als Zeichen kollateralen "Ausweichens" der Blutströmung bei

portalvenösen Druckwerten entstehen, die für längere Dauer über 12 mm Hg liegen). Diese autorezessive Erberkrankung beruht auf einem Fehlen des MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) -Proteins.

Diese autorezessive Erberkrankung beruht auf einem Fehlen des MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) -Proteins.

Die

Durchblutung der Leber beträgt insgesamt ~100 ml/min/100g (etwa 1,5

l/min oder ~30% des Ruhe-Herzzeitvolumens). Adenosin

(das konstant nachgebildet wird) führt zu Vasodilatation; steigt die

Durchblutung, wird es ausgeschwemmt, nimmt sie ab, reichert es sich an.

Das stabilisiert die hepatische Perfusion (Washout-Hypothese). Die Pfortader trägt 70-75% der Durchblutung, aber nur 50-60% der Sauerstoffversorgung bei (Sauerstoffsättigung ~65%, arterielles

Blut an die 100%).

Die Druckwerte in Sinusoiden und Lebervenen bleiben bei Änderungen der

Körperlage wegen der Nähe zum venösen hydrostatischen Indifferenzpunkt

weitgehend gleich Die

Durchblutung der Leber beträgt insgesamt ~100 ml/min/100g (etwa 1,5

l/min oder ~30% des Ruhe-Herzzeitvolumens). Adenosin

(das konstant nachgebildet wird) führt zu Vasodilatation; steigt die

Durchblutung, wird es ausgeschwemmt, nimmt sie ab, reichert es sich an.

Das stabilisiert die hepatische Perfusion (Washout-Hypothese). Die Pfortader trägt 70-75% der Durchblutung, aber nur 50-60% der Sauerstoffversorgung bei (Sauerstoffsättigung ~65%, arterielles

Blut an die 100%).

Die Druckwerte in Sinusoiden und Lebervenen bleiben bei Änderungen der

Körperlage wegen der Nähe zum venösen hydrostatischen Indifferenzpunkt

weitgehend gleich Die Leber speichert 0,3-0,5 Liter Blut, vor allem in Sinusoiden und

Venen - abhängig von Atmung (Volumenanstieg bei Einatmung) und

Körperlage (größer im Liegen), und kann gegebenenfalls stark zunehmen

(hohe Compliance). Auch nimmt die Füllung mit dem arteriellen Druck zu.

Sinkt der Blutdruck, wird Blut zum Herzen verlagert - passiv

(Elastizität der Gefäßwände), bei Kreislaufbelastung auch durch Vasokonstriktion (hoher

Sympathikustonus). So wird das zirkulierende

Blutvolumen erhöht und die Herztätigkeit unterstützt Die Leber speichert 0,3-0,5 Liter Blut, vor allem in Sinusoiden und

Venen - abhängig von Atmung (Volumenanstieg bei Einatmung) und

Körperlage (größer im Liegen), und kann gegebenenfalls stark zunehmen

(hohe Compliance). Auch nimmt die Füllung mit dem arteriellen Druck zu.

Sinkt der Blutdruck, wird Blut zum Herzen verlagert - passiv

(Elastizität der Gefäßwände), bei Kreislaufbelastung auch durch Vasokonstriktion (hoher

Sympathikustonus). So wird das zirkulierende

Blutvolumen erhöht und die Herztätigkeit unterstützt Der Druck in

der Pfortader liegt bei 3 bis 9 mmHg (abhängig von Körperlage und

Atemphase). Der Strömungswiderstand ist niedrig; bei Thrombosierung

oder Zirrhose nimmt er zu, es kommt zu portaler Hypertension Der Druck in

der Pfortader liegt bei 3 bis 9 mmHg (abhängig von Körperlage und

Atemphase). Der Strömungswiderstand ist niedrig; bei Thrombosierung

oder Zirrhose nimmt er zu, es kommt zu portaler Hypertension Über die

Pfortader aufgenommene Stoffe gelangen direkt zur Leber. Manche

Wirkstoffe werden dabei inaktiviert, andere aktiviert (unterschiedliche

Bioverfügbarkeit bei oraler Gabe). Dieser first-pass-Effekt ist individuell unterschiedlich ausgeprägt. Fettsäuren mit bis zu einer Kettenlänge von C~10 gelangen in die Pfortader, langkettige (C>10) über Lymphgefäße an der Leber vorbei in den systemischen Kreislauf (Chylomikronen) Über die

Pfortader aufgenommene Stoffe gelangen direkt zur Leber. Manche

Wirkstoffe werden dabei inaktiviert, andere aktiviert (unterschiedliche

Bioverfügbarkeit bei oraler Gabe). Dieser first-pass-Effekt ist individuell unterschiedlich ausgeprägt. Fettsäuren mit bis zu einer Kettenlänge von C~10 gelangen in die Pfortader, langkettige (C>10) über Lymphgefäße an der Leber vorbei in den systemischen Kreislauf (Chylomikronen) Gallensaure

Salze sind wegen ihrer Emulsionswirkung für die Fettverdauung

unverzichtbar, der Großteil wird rückresorbiert und wiederverwertet

(Gallensäurepool). Sie werden von Hepatozyten über einen

Natrium-Kotransport (NTCP) und organische Anionen-Transportproteine (OATPs) aufgenommen und über einen aktiven Transport (BSEP) sowie MRP2 in die Galle sezerniert. Die Neubildung

an gallensauren Salzen in der Leber beträgt weniger als 10% des

Umsatzes und würde alleine für die Fettverdauung nicht ausreichen Gallensaure

Salze sind wegen ihrer Emulsionswirkung für die Fettverdauung

unverzichtbar, der Großteil wird rückresorbiert und wiederverwertet

(Gallensäurepool). Sie werden von Hepatozyten über einen

Natrium-Kotransport (NTCP) und organische Anionen-Transportproteine (OATPs) aufgenommen und über einen aktiven Transport (BSEP) sowie MRP2 in die Galle sezerniert. Die Neubildung

an gallensauren Salzen in der Leber beträgt weniger als 10% des

Umsatzes und würde alleine für die Fettverdauung nicht ausreichen |