Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Funktionelle

Organisation des Lebergewebes

Funktionelle

Organisation des Lebergewebes

Azinus: acinus (lat) = Beere, Traube; Drüsenbeere

Azinus: acinus (lat) = Beere, Traube; Drüsenbeere| Die

meisten im Darm resorbierten Stoffe gelangen über den

Pfortaderkreislauf direkt zur Leber. Hier werden sie gespeichert,

umgebaut, (in)aktiviert, für Syntheseprozesse verwendet - darum kümmern

sich die Hepatozyten. Andere (nichtparenchymale) Zellen übernehmen immunologische Schutz- und

Abwehrfunktionen. Auch endokrin ist die Leber aktiv (Hepatokine,

IGF). Die Leber bildet Gallesekret und nimmt damit u.a. an Fettverdauung (Gallensäuren) und Hämabbau teil (Gallenfarbstoffe). Als stark durchblutetes Organ ist die Leber sehr kreislaufwirksam (~30% des Ruhe-Herzminutenvolumens) und weist einen höheren spezifischen Sauerstoffverbrauch auf (>5 ml/min/100g) als das Gehirn (3,5 ml/min/100g). Auch im Säure-Basen-Gleichgewicht hat die Leber eine wichtige Position: Im periportalen Bereich baut sie den Großteil der Ammoniumionen zu Harnstoff um, im perivenösen Bereich baut sie Ammonium in Glutamat ein (dabei entsteht Glutamin). Die Stoffwechselleistung der Leberläppchen hängt vom lokalen Sauerstoffpartialdruck ab: Die sauerstoffreichen periportalen Felder konzentrieren sich auf die Synthese von Harnstoff, Cholesterin, Glucose und Gallensäuren, den oxidativen Energiemetabolismus sowie den Abbau von Aminosäuren und Glykogen; die sauerstoffärmeren perivenösen Felder auf Abbau, Entgiftung und Ausscheidung, Biotransformation, Glykolyse, Glutamin- und Lipidsynthese. |

Leber und Kreislauf

Leber und Kreislauf  Galle: Produktion und Aufgaben

Galle: Produktion und Aufgaben  Säure-Basen-Haushalt

Säure-Basen-Haushalt  Mikrostruktur

Mikrostruktur Disse-Raum

Disse-Raum

idg. Wurzel *(s)lei- kleben, beharren; Sitz des Lebens

idg. Wurzel *(s)lei- kleben, beharren; Sitz des Lebens

Abbildung: Stoffwechselaufgaben der Leber und ihre Steuerung

Abbildung: Stoffwechselaufgaben der Leber und ihre Steuerung BCAA, Branched-Chain Amino Acid - die verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren Valin, Leuzin und Isoleuzin

BCAA, Branched-Chain Amino Acid - die verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren Valin, Leuzin und Isoleuzin

FFA, Free Fatty Acid, freie Fettsäure - stammt aus dem Abbau von Triglyzeriden

FFA, Free Fatty Acid, freie Fettsäure - stammt aus dem Abbau von Triglyzeriden

FGF, Fibroblastenwachstumsfaktor

FGF, Fibroblastenwachstumsfaktor

GH, Wachstumshormon

GH, Wachstumshormon  TGs, Triglyzeride

TGs, Triglyzeride

TH, TSH s. Schilddrüse

TH, TSH s. Schilddrüse

HDL, LDL, VLDL, reverser Lipidtransport s. dort

HDL, LDL, VLDL, reverser Lipidtransport s. dort

second messenger s. dort

second messenger s. dort

Leber und Insulin s. dort

Leber und Insulin s. dort

Leber und Glucagon s. dort

Leber und Glucagon s. dort

), Biotransformation, Bildung und Sekretion der Galle, Abbau von Signalmolekülen (inkl. Hormonen), Säure-Basen-Regulation, Bildung verschiedener Signalstoffe, z.B. Zytokine. Da die Leberkapillaren (Sinusoide) fenestrierte Endothelien

haben und so nicht nur für Mikro-, sondern auch für Makromoleküle

durchgängig sind, haben Hepatozyten über den Disse-Raum zu allen diesen

Komponenten (und Nährstoffen) direkten Zugang.

), Biotransformation, Bildung und Sekretion der Galle, Abbau von Signalmolekülen (inkl. Hormonen), Säure-Basen-Regulation, Bildung verschiedener Signalstoffe, z.B. Zytokine. Da die Leberkapillaren (Sinusoide) fenestrierte Endothelien

haben und so nicht nur für Mikro-, sondern auch für Makromoleküle

durchgängig sind, haben Hepatozyten über den Disse-Raum zu allen diesen

Komponenten (und Nährstoffen) direkten Zugang. Abbildung). Die

Leber beteiligt sich an fast allen Stoffwechselvorgängen. Dabei ist

ihre Aktivität Rhythmen unterworfen:

Abbildung). Die

Leber beteiligt sich an fast allen Stoffwechselvorgängen. Dabei ist

ihre Aktivität Rhythmen unterworfen:  In der Resorptionsphase

(2-4 Stunden) nimmt sie im Überschuss aus dem Darm anflutende

Nährstoffe auf (in dieser Phase ist vor allem Insulin

wirksam). Die Entfernung im Darm resorbierten Zuckers aus dem Blut

(Pfortaderblut kann postprandial leicht 10 mM Glucose enthalten, mehr

als das Doppelte des Nüchternwerts) durch Umwandlung zu Glykogen in der

Leber bedeutet, dass der sonst unvermeidliche Anstieg der Osmolalität

im systemischen Kreislauf verhindert wird. Glucose wird auch zu Fett

umgebaut, das dann exportiert wird (s.

VLDL);

In der Resorptionsphase

(2-4 Stunden) nimmt sie im Überschuss aus dem Darm anflutende

Nährstoffe auf (in dieser Phase ist vor allem Insulin

wirksam). Die Entfernung im Darm resorbierten Zuckers aus dem Blut

(Pfortaderblut kann postprandial leicht 10 mM Glucose enthalten, mehr

als das Doppelte des Nüchternwerts) durch Umwandlung zu Glykogen in der

Leber bedeutet, dass der sonst unvermeidliche Anstieg der Osmolalität

im systemischen Kreislauf verhindert wird. Glucose wird auch zu Fett

umgebaut, das dann exportiert wird (s.

VLDL); in der Postresorptionsphase

stellt die Leber z.B. Glucose für ZNS (~6 g/h), Erythrozyten (~1,5

g/h), Nierenmark u.a. zur Verfügung (dazu bedient sie sich rasch auch

der Gluconeogenese).

in der Postresorptionsphase

stellt die Leber z.B. Glucose für ZNS (~6 g/h), Erythrozyten (~1,5

g/h), Nierenmark u.a. zur Verfügung (dazu bedient sie sich rasch auch

der Gluconeogenese).

Abbildung: Mikrostruktur der Leber

Abbildung: Mikrostruktur der Leber

Speicherung / Bereitstellung von Blut

Speicherung / Bereitstellung von Blut Bildung von Gallenflüssigkeit - Ausscheidung und Beteiligung an Verdauungsvorgängen

Bildung von Gallenflüssigkeit - Ausscheidung und Beteiligung an Verdauungsvorgängen Bildung von Hormonen, wie IGF-1 (IGF-Rezeptoren werden von fast allen Zellen des Körpers exprimiert), Angiotensinogen (die Leber ist die primäre Angiotensinogenquelle), Hepcidin, Thrombopoetin

Bildung von Hormonen, wie IGF-1 (IGF-Rezeptoren werden von fast allen Zellen des Körpers exprimiert), Angiotensinogen (die Leber ist die primäre Angiotensinogenquelle), Hepcidin, Thrombopoetin Aktivierung von Hormonen, z.B. von Vitamin D (25-Hydroxylierung durch CYP-Oxidasen zu Calcidiol und Speicherung) oder die Umformung von T4 zu T3 (Leberzellen exprimieren Dejodinase 1)

Aktivierung von Hormonen, z.B. von Vitamin D (25-Hydroxylierung durch CYP-Oxidasen zu Calcidiol und Speicherung) oder die Umformung von T4 zu T3 (Leberzellen exprimieren Dejodinase 1)  Inaktivierung

von Hormonen, z.B. von Insulin (nur die Hälfte des im Pankreas

gebildeten Insulins "entkommt" dem Abbau bei der hepatischen Passage),

Vasopressin, Aldosteron, Östrogenen, Schilddrüsenhormone (Konjugation mit Sulfat oder Glucuronsäure)

Inaktivierung

von Hormonen, z.B. von Insulin (nur die Hälfte des im Pankreas

gebildeten Insulins "entkommt" dem Abbau bei der hepatischen Passage),

Vasopressin, Aldosteron, Östrogenen, Schilddrüsenhormone (Konjugation mit Sulfat oder Glucuronsäure)| Endokrine Funktionen der Leber Nach Rhyu J, Yu R. Newly discovered endocrine functions of the liver. World J Hepatol 2021; 13: 1611-28 |

|||

| Hormon |

Funktion (Leber) |

Zielorgan(e) |

Wirkung an Zielorganen |

| 25-OH-D |

Produktion |

Darm |

Prohormon von Calcitriol |

| IGF1 |

Produktion |

weit verbreitet |

Anregung Wachstum und Differenzierung |

| Angiotensinogen |

Produktion |

Kreislauf |

Vorläufer Angiotensin II (Gefäßtonus, Natriumresorption) |

| Schilddrüsenhormon |

T4 → T3 Inaktivierung TBG-Produktion |

weit verbreitet | Stoffwechsel Energiebildung |

| GLP-1 |

Abbau |

Darm, Pankreas, Gehirn |

Insulinbildung + Darmmotilität - Appetit - |

| Sexualhormone |

Metabolismus SHBG-Produktion |

weit verbreitet | zahlreich |

| Glucocorticoide |

Metabolismus Transcortinproduktion |

weit verbreitet | zahlreich |

| Mineralcorticoide |

Metabolismus | Kreislauf |

Elektrolythaushalt Blutdruck |

Bildung verschiedener Gerinnungsfaktoren

Bildung verschiedener Gerinnungsfaktoren  Synthese hormonbindender Proteine, wie das sexhormon-bindende Globulin SHBP und das thyroxinbindende Globulin TBG

Synthese hormonbindender Proteine, wie das sexhormon-bindende Globulin SHBP und das thyroxinbindende Globulin TBG Synthese verschiedener Transportproteine (Albumin, diverse Globuline)

Synthese verschiedener Transportproteine (Albumin, diverse Globuline) Bildung von Protease-Inhibitoren, insbesondere von α1-Antitrypsin, das vor der Wirkung von Enzymen schützt, die im Rahmen entzündlicher Vorgänge entstehen (z.B. Elastase aus Neutrophilen)

Bildung von Protease-Inhibitoren, insbesondere von α1-Antitrypsin, das vor der Wirkung von Enzymen schützt, die im Rahmen entzündlicher Vorgänge entstehen (z.B. Elastase aus Neutrophilen) Bildung von Hepatokinen (mit diesen kann die Leber hormonell auf den Glucosestoffwechsel einwirken):

Bildung von Hepatokinen (mit diesen kann die Leber hormonell auf den Glucosestoffwechsel einwirken): Fetuine, Bindeproteine wie Albumin, die besonders in fötalem Blutplasma zu finden sind (daher der Name). Fetuin-A ist ein α2-Glykoprotein,

das die Leber bei hohem Blutzuckerspiegel und Überernährung bildet. Es

reduziert die Insulinwirkung in Leber- (parakrin) und Muskelgewebe

(endokrin), ruft also einen Zustand der Insulinresistenz hervor; die Glucoseaufnahme in die Zellen wird verringert

Fetuine, Bindeproteine wie Albumin, die besonders in fötalem Blutplasma zu finden sind (daher der Name). Fetuin-A ist ein α2-Glykoprotein,

das die Leber bei hohem Blutzuckerspiegel und Überernährung bildet. Es

reduziert die Insulinwirkung in Leber- (parakrin) und Muskelgewebe

(endokrin), ruft also einen Zustand der Insulinresistenz hervor; die Glucoseaufnahme in die Zellen wird verringert FGF-21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21) wirkt ebenfalls auf Insulinsensitivität und Glucoseaufnahme (beim Menschen vermutlich ähnlich wie Fetuin-A)

FGF-21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21) wirkt ebenfalls auf Insulinsensitivität und Glucoseaufnahme (beim Menschen vermutlich ähnlich wie Fetuin-A) Betatrophin (Lipasin) fördert die Proliferation pankreatischer ß-Zellen

Betatrophin (Lipasin) fördert die Proliferation pankreatischer ß-Zellen Metabolische Aufgaben:

Metabolische Aufgaben: Speicherung / Bereitstellung von Vitaminen und Spurenelementen, z.B. Eisen

Speicherung / Bereitstellung von Vitaminen und Spurenelementen, z.B. Eisen  Beteiligung am Säure-Basen-Haushalt

Beteiligung am Säure-Basen-Haushalt Beteiligung an Immunfunktionen. Zu diesen Aufgaben gehören

Beteiligung an Immunfunktionen. Zu diesen Aufgaben gehören Phagozytose: Kupffer-Zellen "fangen" Viren, Bakterien oder Parasiten

aus der Blutbahn, bevor sie nach einem Eindringen in die v. portae in

den systemischen Kreislauf gelangen

Phagozytose: Kupffer-Zellen "fangen" Viren, Bakterien oder Parasiten

aus der Blutbahn, bevor sie nach einem Eindringen in die v. portae in

den systemischen Kreislauf gelangen Proteinsynthese: Die Leber synthetisiert Komponenten des angeborenen Abwehrsystems, wie Komplementfaktoren oder C-reaktives Protein

Proteinsynthese: Die Leber synthetisiert Komponenten des angeborenen Abwehrsystems, wie Komplementfaktoren oder C-reaktives Protein Entzündungsreaktion: Kupffer-Zellen können proinflammatorische Zytokine bilden und dadurch entzündliche Abwehrreaktionen triggern

Entzündungsreaktion: Kupffer-Zellen können proinflammatorische Zytokine bilden und dadurch entzündliche Abwehrreaktionen triggern Beteiligung am Körperwachstum - Rolle bei der Wachstumsregulierung: Expression von IGFs als auch die von IGF-Bindungsproteinen unterliegt der Kontrolle durch GH

Beteiligung am Körperwachstum - Rolle bei der Wachstumsregulierung: Expression von IGFs als auch die von IGF-Bindungsproteinen unterliegt der Kontrolle durch GH s. dort) durch die Zellmembran von Hepatozyten.

s. dort) durch die Zellmembran von Hepatozyten. Mehr zur Durchblutung der Leber s. dort

Mehr zur Durchblutung der Leber s. dort

Abbildung: Blutversorgung der Leber

Abbildung: Blutversorgung der Leber

Das Pfortaderblut bringt resorbierte Stoffe aus dem Darm und beteiligt

sich zu 70-75% an der Perfusion, aber nur zu 50-60% an der Sauerstoffversorgung der Leber (Pfortaderblut hat ~65% Sauerstoffsättigung, arterielles fast 100%).

Das Pfortaderblut bringt resorbierte Stoffe aus dem Darm und beteiligt

sich zu 70-75% an der Perfusion, aber nur zu 50-60% an der Sauerstoffversorgung der Leber (Pfortaderblut hat ~65% Sauerstoffsättigung, arterielles fast 100%). Die restlichen 25-30% sind arterielles Blut (Aufzweigungen der a.

hepatica), das zu 40-50% zur Sauerstoffversorgung der Leber beiträgt. Spezielle

Widerstandsgefäße

(lange Arteriolen → relativ hoher Reibungsverlust) reduzieren den

Blutdruck in diesen Gefäßen von arteriellen (~100 mmHg) auf venöse

Blutdruckwerte (≤10 mmHg), bevor das Blut in die Sinusoide eintritt.

Die restlichen 25-30% sind arterielles Blut (Aufzweigungen der a.

hepatica), das zu 40-50% zur Sauerstoffversorgung der Leber beiträgt. Spezielle

Widerstandsgefäße

(lange Arteriolen → relativ hoher Reibungsverlust) reduzieren den

Blutdruck in diesen Gefäßen von arteriellen (~100 mmHg) auf venöse

Blutdruckwerte (≤10 mmHg), bevor das Blut in die Sinusoide eintritt. Als Disse-Raum

Als Disse-Raum  (perisinusoidal space)

bezeichnet man den extrazellulären Spaltraum zwischen der basolateralen

Zellmembran von Hepatozyten einerseits und sinusoidalen Endothelzellen

andererseits. Die basolateralen Membranen der Hepatozyten haben

Mikrovilli, welche die Fläche zum Disse-Raum um ein Mehrfaches

vergrößern und den Austausch von Stoffen mit dem Blut intensivieren.

(perisinusoidal space)

bezeichnet man den extrazellulären Spaltraum zwischen der basolateralen

Zellmembran von Hepatozyten einerseits und sinusoidalen Endothelzellen

andererseits. Die basolateralen Membranen der Hepatozyten haben

Mikrovilli, welche die Fläche zum Disse-Raum um ein Mehrfaches

vergrößern und den Austausch von Stoffen mit dem Blut intensivieren. Unter Ruhebedingungen stammt etwa die Hälfte der

im ganzen Körper produzierten Lymphflüssigkeit aus der Leber.

Unter Ruhebedingungen stammt etwa die Hälfte der

im ganzen Körper produzierten Lymphflüssigkeit aus der Leber. Abbildung: Strukturierung von Leberläppchen

Abbildung: Strukturierung von Leberläppchen

Ausscheidung

zahlreicher Stoffe, die nicht über die Nieren entfernt werden (können)

- u.a. weil sie nach allfälliger glomerulärer Filtration tubulär

rückresorbiert werden, z.B. Gallensäuren -, wie Cholesterin,

Gallenfarbstoffe, lipophile Substanzen (u.a. Medikamente, pflanzliche

Sterole), oxidiertes Glutathion, Antigen-Antikörper-Komplexe u.a.

Ausscheidung

zahlreicher Stoffe, die nicht über die Nieren entfernt werden (können)

- u.a. weil sie nach allfälliger glomerulärer Filtration tubulär

rückresorbiert werden, z.B. Gallensäuren -, wie Cholesterin,

Gallenfarbstoffe, lipophile Substanzen (u.a. Medikamente, pflanzliche

Sterole), oxidiertes Glutathion, Antigen-Antikörper-Komplexe u.a.  Bereitstellung von gallensauren Salzen bzw. Gallensäuren für Fettverdauung und -resorption.

Bereitstellung von gallensauren Salzen bzw. Gallensäuren für Fettverdauung und -resorption. sezernierte

Gallenflüssigkeit gelangt etwa zur Hälfte direkt in den Darm und zur

Hälfte in die Gallenblase.

sezernierte

Gallenflüssigkeit gelangt etwa zur Hälfte direkt in den Darm und zur

Hälfte in die Gallenblase.  Dieser Anteil an primärer ("Leber"-) Galle

kann hier innerhalb von ~4 Stunden auf 10% des ursprünglichen Volumens

eingedickt werden ("Blasengalle").

Dieser Anteil an primärer ("Leber"-) Galle

kann hier innerhalb von ~4 Stunden auf 10% des ursprünglichen Volumens

eingedickt werden ("Blasengalle").  Mehr zu Sekretion, Transport und Funktion des Gallensafts s. dort

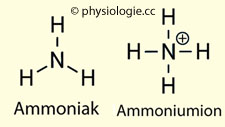

Mehr zu Sekretion, Transport und Funktion des Gallensafts s. dort 70-95% des NH4+ werden im periportalen Feld, d.h. in sauerstoffreichen

Teilen der Leberläppchen unter Verbrauch von Bicarbonat in Harnstoff umgewandelt,

70-95% des NH4+ werden im periportalen Feld, d.h. in sauerstoffreichen

Teilen der Leberläppchen unter Verbrauch von Bicarbonat in Harnstoff umgewandelt,  der Rest (5-30%) im sauerstoffärmeren perivenösen Feld zur Bildung von Glutamin aus Glutamat verwendet.

der Rest (5-30%) im sauerstoffärmeren perivenösen Feld zur Bildung von Glutamin aus Glutamat verwendet.

Ammonium im Serum:

Erhöhte Werte sind fast immer auf gestörte Ausscheidung (Erkrankungen

der Leber) zurückzuführen. Schon Konzentrationen von weniger als 100

µM wirken neurotoxisch

(Händezittern, Sprachstörungen, eingeschränktes Sehvermögen,

Verwirrtheitszustände, bei höheren Dosen Bewusstseinsverlust, Koma).

Ammonium im Serum:

Erhöhte Werte sind fast immer auf gestörte Ausscheidung (Erkrankungen

der Leber) zurückzuführen. Schon Konzentrationen von weniger als 100

µM wirken neurotoxisch

(Händezittern, Sprachstörungen, eingeschränktes Sehvermögen,

Verwirrtheitszustände, bei höheren Dosen Bewusstseinsverlust, Koma). Abbildung):

Abbildung):

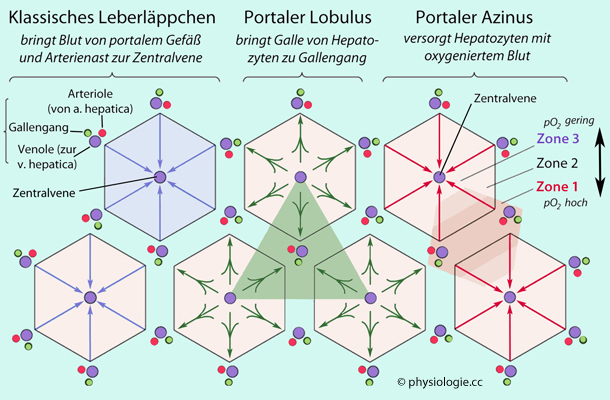

Abbildung: Organisation des Lebergewebes

Abbildung: Organisation des Lebergewebes

Einerseits ist das (klassische) Leberläppchen (hepatic lobule)

das Zustromgebiet zu einer (zentral gelegenen) Vene - Zellbalken sind

hier radiär um die Vene angeordnet, an der Peripherie liegen (jeweils

in einem Glisson'schen Dreieck

Einerseits ist das (klassische) Leberläppchen (hepatic lobule)

das Zustromgebiet zu einer (zentral gelegenen) Vene - Zellbalken sind

hier radiär um die Vene angeordnet, an der Peripherie liegen (jeweils

in einem Glisson'schen Dreieck )

eine Arterie, interlobuläre Vene und ein Gallengang (ductus

interlobularis) als portale Trias ("Lebertrias"). Das Kriterium für

diese Sicht ist die Blutströmung.

)

eine Arterie, interlobuläre Vene und ein Gallengang (ductus

interlobularis) als portale Trias ("Lebertrias"). Das Kriterium für

diese Sicht ist die Blutströmung.  Andererseits bietet sich als funktionelle Einheit der portale Acinus (liver acinus) an: Dieses Konzept orientiert sich am Sauerstoffpartialdruck,

der von Zone 1 (Nähe zu arteriellen Gefäßen) zu Zone 3 (Gegend der

Zentralvene) abnimmt und dementsprechend unterschiedliche metabolische

Schwerpunkte aufweist (Zone 1 z.B. ß-Oxidation, Zone 3 z.B. Entgiftung,

s. unten).

Andererseits bietet sich als funktionelle Einheit der portale Acinus (liver acinus) an: Dieses Konzept orientiert sich am Sauerstoffpartialdruck,

der von Zone 1 (Nähe zu arteriellen Gefäßen) zu Zone 3 (Gegend der

Zentralvene) abnimmt und dementsprechend unterschiedliche metabolische

Schwerpunkte aufweist (Zone 1 z.B. ß-Oxidation, Zone 3 z.B. Entgiftung,

s. unten). Orientiert man sich an der Strömung der Galle, steht das Konzept des portalen Lobulus (portal lobule) im Vordergrund (und die portale Trias im Zentrum).

Orientiert man sich an der Strömung der Galle, steht das Konzept des portalen Lobulus (portal lobule) im Vordergrund (und die portale Trias im Zentrum). Ein klassisches Leberläppchen ist das Drainagegebiet zu einer (hepatischen,

"zentralen") Venole und kann sechseckig gedacht werden (Drainage des

Blutes von bis zu 6 hepatischen Arteriolen und Portalvenen im

periportalen Feld, s.

Ein klassisches Leberläppchen ist das Drainagegebiet zu einer (hepatischen,

"zentralen") Venole und kann sechseckig gedacht werden (Drainage des

Blutes von bis zu 6 hepatischen Arteriolen und Portalvenen im

periportalen Feld, s.  Abbildung oben).

Abbildung oben).  Ein portaler Lobulus ist das Drainagegebiet zu einem Gallengang und kann als Dreieck gedacht

werden, dessen Eckpunkte drei Zentralvenen darstellen. Sein Mittelpunkt

ist eine portale Triade (=Arterie, Portalvene, Gallenkanälchen).

Ein portaler Lobulus ist das Drainagegebiet zu einem Gallengang und kann als Dreieck gedacht

werden, dessen Eckpunkte drei Zentralvenen darstellen. Sein Mittelpunkt

ist eine portale Triade (=Arterie, Portalvene, Gallenkanälchen). Ein portaler Azinus

Ein portaler Azinus  ist etwa rautenförmig - außen liegen Zentralvenen (Zone 3), innen

zwei portale Triaden (Zone 1). Das Modell des

portalen Azinus orientiert sich am Gefälle des Sauerstoffpartialdrucks im Lebergewebe.

ist etwa rautenförmig - außen liegen Zentralvenen (Zone 3), innen

zwei portale Triaden (Zone 1). Das Modell des

portalen Azinus orientiert sich am Gefälle des Sauerstoffpartialdrucks im Lebergewebe.

Zone 1 nahe der

Leberarteriole (periportal) weist einen hohen Sauerstoffpartialdruck auf und

konzentriert sich auf oxidativen Metabolismus. Diese Zellen sind

besonders resistent (sie sind aus dem Darm kommenden Stoffen direkt ausgesetzt). Hier überwiegen

Zone 1 nahe der

Leberarteriole (periportal) weist einen hohen Sauerstoffpartialdruck auf und

konzentriert sich auf oxidativen Metabolismus. Diese Zellen sind

besonders resistent (sie sind aus dem Darm kommenden Stoffen direkt ausgesetzt). Hier überwiegen Synthese

von Harnstoff (aus Ammoniak: Harnstoffzyklus), Cholesterin (eine der

kompliziertesten Biosynthesen), Glucose (Gluconeogenese), Gallensäuren

Synthese

von Harnstoff (aus Ammoniak: Harnstoffzyklus), Cholesterin (eine der

kompliziertesten Biosynthesen), Glucose (Gluconeogenese), Gallensäuren

ß-Oxidation

(Abbau der Fettsäuren - liefert Acetyl-CoA), oxidativer

Energiemetabolismus (Abbau von Acetyl-CoA aus Kohlenhydraten, Lipiden,

Aminosäuren → Energie, CO2, Reduktionsäquivalente - NADH/H+, FADH2)

ß-Oxidation

(Abbau der Fettsäuren - liefert Acetyl-CoA), oxidativer

Energiemetabolismus (Abbau von Acetyl-CoA aus Kohlenhydraten, Lipiden,

Aminosäuren → Energie, CO2, Reduktionsäquivalente - NADH/H+, FADH2) Abbau

von Aminosäuren (Transaminierung entfernt die Aminogruppe, die

entstehende Ketosäure wird decarboxyliert), Glykogen

Abbau

von Aminosäuren (Transaminierung entfernt die Aminogruppe, die

entstehende Ketosäure wird decarboxyliert), Glykogen  Zone 2 ist ein Übergangsgebiet mit gemischter Funktion.

Sauerstoffpartialdruck und Syntheseprofile liegen zwischen denen der

Zone 1 und Zone 3.

Zone 2 ist ein Übergangsgebiet mit gemischter Funktion.

Sauerstoffpartialdruck und Syntheseprofile liegen zwischen denen der

Zone 1 und Zone 3. Zone 3 nahe der Zentralvene (perivenös) weist den geringsten Sauerstoffpartialdruck auf und konzentriert sich auf Detoxifizierung. In diesem Gebiet finden vorwiegend folgende Vorgänge statt:

Zone 3 nahe der Zentralvene (perivenös) weist den geringsten Sauerstoffpartialdruck auf und konzentriert sich auf Detoxifizierung. In diesem Gebiet finden vorwiegend folgende Vorgänge statt: Synthese von Glutamin

(Glutamin-Synthetase,

Synthese von Glutamin

(Glutamin-Synthetase,  Abbildung), Lipiden (Lipogenese - vollständig im

Zytoplasma, in Kombination mit dem Pentosephosphatweg, der das dazu notwendige NADPH/H+ liefert. Die Leber ist ein Hauptproduzent von Lipiden), Glykogen (hepatische Reserve), evt. Ketonkörpern

Abbildung), Lipiden (Lipogenese - vollständig im

Zytoplasma, in Kombination mit dem Pentosephosphatweg, der das dazu notwendige NADPH/H+ liefert. Die Leber ist ein Hauptproduzent von Lipiden), Glykogen (hepatische Reserve), evt. Ketonkörpern Glykolyse (Abbau von Glucose bis Pyruvat)

Glykolyse (Abbau von Glucose bis Pyruvat) Abbau / Entgiftung / Ausscheidung (Biotransformation: Hormone, Medikamente, Alkohol, Toxine ..)

Abbau / Entgiftung / Ausscheidung (Biotransformation: Hormone, Medikamente, Alkohol, Toxine ..)

Zu den Aufgaben

der Leber zählen Energie-, Hunger-, Lipidstoffwechsel; Proteinsynthese;

Gallesekretion; Blutspeicher; Aktivierung / Inaktivierung / Entgiftung

von Hormonen, Medikamenten, Toxinen; Speicherung von Glykogen, Eiweiß,

Vitaminen und Spurenelementen; Beteiligung am Wachstum (Expression von IGFs, IGF-Bindungsproteinen). Hunderte

Gene werden dazu situationsabhängig aktiviert. Die Leber ist nachts besonders aktiv

(zirkadianer Rhythmus). Substratabhängige, autonom-nervöse und

endokrine Signale steuern die Leberfunktionen (z.B. Speicherung vs.

Entspeicherung) Zu den Aufgaben

der Leber zählen Energie-, Hunger-, Lipidstoffwechsel; Proteinsynthese;

Gallesekretion; Blutspeicher; Aktivierung / Inaktivierung / Entgiftung

von Hormonen, Medikamenten, Toxinen; Speicherung von Glykogen, Eiweiß,

Vitaminen und Spurenelementen; Beteiligung am Wachstum (Expression von IGFs, IGF-Bindungsproteinen). Hunderte

Gene werden dazu situationsabhängig aktiviert. Die Leber ist nachts besonders aktiv

(zirkadianer Rhythmus). Substratabhängige, autonom-nervöse und

endokrine Signale steuern die Leberfunktionen (z.B. Speicherung vs.

Entspeicherung)  In der Resorptionsphase (2-4 Stunden) nimmt die Leber Nährstoffe aus

dem Darm auf und baut Zucker zu Fett um; in der

Postresorptionsphase stellt die Leber Glucose für Gehirn, Erythrozyten, Nebennieren

u.a. zur Verfügung. Die

meisten metabolischen Aufgaben übernehmen Hepatozyten: Um-, Ab-,

Neuaufbau von Nährstoffen, Bereitstellung von Energieträgern (Glucose,

Fettsäuren, Ketonkörper ), Biotransformation, Gallebildung,

Säure-Basen-Regulation, Bildung von Hepatokinen, Abbau von Hormonen,

Zytokinen u.a. Nichtparenchymzellen (Endothel, Kupffer'sche

Sternzellen, Stellatumzellen) übernehmen Phagozytose, Toxinelimination, Antigenpräsentation, Perfusionssteuerung,

Vitaminspeicherung In der Resorptionsphase (2-4 Stunden) nimmt die Leber Nährstoffe aus

dem Darm auf und baut Zucker zu Fett um; in der

Postresorptionsphase stellt die Leber Glucose für Gehirn, Erythrozyten, Nebennieren

u.a. zur Verfügung. Die

meisten metabolischen Aufgaben übernehmen Hepatozyten: Um-, Ab-,

Neuaufbau von Nährstoffen, Bereitstellung von Energieträgern (Glucose,

Fettsäuren, Ketonkörper ), Biotransformation, Gallebildung,

Säure-Basen-Regulation, Bildung von Hepatokinen, Abbau von Hormonen,

Zytokinen u.a. Nichtparenchymzellen (Endothel, Kupffer'sche

Sternzellen, Stellatumzellen) übernehmen Phagozytose, Toxinelimination, Antigenpräsentation, Perfusionssteuerung,

Vitaminspeicherung Lange Arteriolen gleichen den Druck vom arteriellen (~100 mmHg) auf den

Wert in Lebersinusoiden (≤10 mmHg) an; die Leberlymphe (aus Disse-Räumen) ist sehr

proteinreich; die Leber produziert den Großteil der Plasmaproteine. Der Sauerstoffverbrauch der Leber (~4-5 ml/100 g/min)

beträgt ~20% des gesamten Ruheverbrauchs des Körpers in Ruhe Lange Arteriolen gleichen den Druck vom arteriellen (~100 mmHg) auf den

Wert in Lebersinusoiden (≤10 mmHg) an; die Leberlymphe (aus Disse-Räumen) ist sehr

proteinreich; die Leber produziert den Großteil der Plasmaproteine. Der Sauerstoffverbrauch der Leber (~4-5 ml/100 g/min)

beträgt ~20% des gesamten Ruheverbrauchs des Körpers in Ruhe Gallenflüssigkeit entsteht zu 80% in Hepatozyten, 20% im

Gallengangepithel - täglich ~700 ml ("Lebergalle"). Sie gelangt zur

Hälfte direkt in den Darm, zur Hälfte in die Gallenblase - und wird

innerhalb von ~4 Stunden auf ~10% des ursprünglichen Volumens

eingedickt ("Blasengalle"). Mit dem Ammonium-Mechanismus beteiligt sich

die Leber am Säure-Basen-Haushalt: Der Großteil des

Gallenflüssigkeit entsteht zu 80% in Hepatozyten, 20% im

Gallengangepithel - täglich ~700 ml ("Lebergalle"). Sie gelangt zur

Hälfte direkt in den Darm, zur Hälfte in die Gallenblase - und wird

innerhalb von ~4 Stunden auf ~10% des ursprünglichen Volumens

eingedickt ("Blasengalle"). Mit dem Ammonium-Mechanismus beteiligt sich

die Leber am Säure-Basen-Haushalt: Der Großteil desAmmoniums aus dem Proteinabbau wird unter Verbrauch von Bicarbonat in Harnstoff umgewandelt, der Rest zur Bildung von Glutamin (aus Glutamat) verwendet. Bei Azidose verlagert sich die Stickstoffausscheidung in Richtung Ammonium (normalerweise ~40 mM/d), bei Alkalose in Richtung Harnstoff (~450 mM/d)  50-100 tausend klassische Leberläppchen empfangen Blut von bis zu 6 hepatischen Arteriolen und Portalvenen im periportalen Feld. Portale Lobuli drainieren zu einem Gallengang, ihr Mittelpunkt ist eine portale Triade (Arterie, Portalvene, Gallenkanälchen). Portale Azini sind nach dem

Gefälle des Sauerstoffpartialdrucks orientiert (Zone 1 nahe einer

Arteriole konzentriert sich auf oxidativen Metabolismus: Harnstoff-,

Cholesterin-, Gallensäurensynthese, Glykogenolyse, Gluconeogenese,

ß-Oxidation, Transaminierungen; Zone 3 nahe der Zentralvene:

Detoxifizierung, Glutaminsynthese, Ketonkörperbildung. Die

Zonen-Spezialisierung kann sich entsprechend dem Sauerstoffangebot

verändern 50-100 tausend klassische Leberläppchen empfangen Blut von bis zu 6 hepatischen Arteriolen und Portalvenen im periportalen Feld. Portale Lobuli drainieren zu einem Gallengang, ihr Mittelpunkt ist eine portale Triade (Arterie, Portalvene, Gallenkanälchen). Portale Azini sind nach dem

Gefälle des Sauerstoffpartialdrucks orientiert (Zone 1 nahe einer

Arteriole konzentriert sich auf oxidativen Metabolismus: Harnstoff-,

Cholesterin-, Gallensäurensynthese, Glykogenolyse, Gluconeogenese,

ß-Oxidation, Transaminierungen; Zone 3 nahe der Zentralvene:

Detoxifizierung, Glutaminsynthese, Ketonkörperbildung. Die

Zonen-Spezialisierung kann sich entsprechend dem Sauerstoffangebot

verändern |