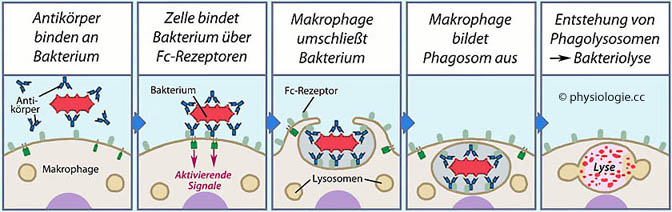

| So wie die angeborene verfügt auch die adaptive Immunität über zelluläre und humorale Mechanismen: -- Zelluläre Immunität wird durch T-Lymphozyten umgesetzt, sie richtet sich gegen Mikroben (Viren), die in die Zelle eingedrungen sind -- Humorale Immunität erfolgt im Wesentlichen durch Antikörper (B-Lymphozyten), sie bekämpft extrazelluläre Mikroben und deren Toxine. Antikörper sind modifizierte Rezeptormoleküle, die von Plasmazellen an den extrazellulären Raum abgegeben werden - sie binden an antigene Epitope (passende Molekülstellen z.B. an einem Bakterium). Antikörper bestehen aus einem antigenbindenden Fab-Teil und einem Fc-Teil, der - falls aktiviert - Komplement binden oder Phagozyten anregen kann. Antikörper können monomer (z.B. IgG), dimer (IgA) oder pentamer vorliegen (IgM). IgG gelangt durch Kapillarwände, IgA wird an Schleimhäuten sezerniert, IgM eignet sich mit seinen 10 Antigen-Bindungsstellen besonders zur Agglutination von Antigenträgern. Antikörper können dem angeborenen Immunsystem helfen, z.B. bei antikörpervermittelter Phagozytose: Haben sie Antigen gebunden, modifizieren sie ihren Fc-Teil so, dass er von Fc-Rezeptoren an Phagozyten erkannt wird und diese aktiviert. |

Immunglobulin-Superfamilie

Immunglobulin-Superfamilie  Adaptive Immunität und Lymphozyten

Adaptive Immunität und Lymphozyten  Epitop und Bindungsspezifität

Epitop und Bindungsspezifität  Humorale Abwehr

Humorale Abwehr  B-Zell-Rezeptorkomplex

B-Zell-Rezeptorkomplex  Anergie

Anergie  Aufbau und Funktionen des Antikörpermoleküls

Aufbau und Funktionen des Antikörpermoleküls  Immunglobulinklassen

Immunglobulinklassen  ADCC

ADCC  Isotypenwechsel, Somatische Hypermutation

Isotypenwechsel, Somatische Hypermutation  Klonselektion

Klonselektion  B-Zellen

B-Zellen

Antikörper

Antikörper  Affinitätsreifung

Affinitätsreifung  Naive Lymphozyten

Naive Lymphozyten  Gedächtniszellen

Gedächtniszellen  Hypervariable Region (CDR)

Hypervariable Region (CDR)  Serokonversion, Seroreversion

Serokonversion, Seroreversion  Immunkomplex

Immunkomplex  Agglutination

Agglutination  Isotyp

Isotyp  Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)

Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)  Antikörpertiter

Antikörpertiter

Core messages

Core messages| Eigenschaften des adaptiven Immunsystems Nach Abbas / Lichtman / Pillai, Basic Immunology, 7th ed. Elsevier 2024 |

|

| Eigenschaft |

Funktionelle Bedeutung |

| Spezifität |

Nur aktuell bedeutsame Merkmale werden attackiert |

| Diversität |

Großes Lymphozytenrepertoire |

| Gedächtnis |

Wiederholte Exposition zum Antigen führt zu verstärkter und beschleunigter Reaktion |

| Immunologische Toleranz |

Immunologischer Schutz ohne Gefährdung körpereigener Antigene (horror autotoxicus) |

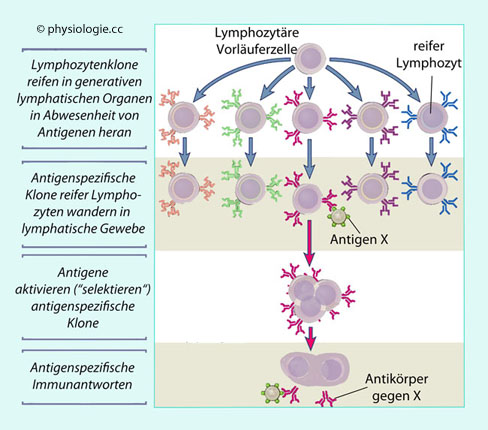

Jeder naive Lymphozyt produziert eine bestimmte Rezeptorvariante, die

(vor allem oder ausschließlich) ein bestimmtes Epitop erkennen und

binden kann - unabhängig davon, ob dieses Epitop (Antigen) jemals im

Körper auftaucht. Falls das passiert, proliferieren - aus der riesigen Auswahl von Millionen Lymphozyten unterschiedlicher Spezifität -

diejenigen mit passenden Rezeptoren. Das liegt am Mechanismus der

Klonselektion und ermöglicht eine entsprechende spezifische

Abwehrreaktion, die nach einigen Tagen der Vermehrung der "passenden"

Lymphozyten ihren Höhepunkt erreicht.

Jeder naive Lymphozyt produziert eine bestimmte Rezeptorvariante, die

(vor allem oder ausschließlich) ein bestimmtes Epitop erkennen und

binden kann - unabhängig davon, ob dieses Epitop (Antigen) jemals im

Körper auftaucht. Falls das passiert, proliferieren - aus der riesigen Auswahl von Millionen Lymphozyten unterschiedlicher Spezifität -

diejenigen mit passenden Rezeptoren. Das liegt am Mechanismus der

Klonselektion und ermöglicht eine entsprechende spezifische

Abwehrreaktion, die nach einigen Tagen der Vermehrung der "passenden"

Lymphozyten ihren Höhepunkt erreicht. Als Klon (clone)

Als Klon (clone) bezeichnet man eine Gruppe genotypisch und phänotypisch identer Zellen

(z.B. Lymphozyten), die sämtlich von einer einzelnen Zelle abstammen.

Die Klonselektionstheorie postuliert, dass die Diversität der Lymphozyten schon vor

dem Erstkontakt mit einem bestimmten Antigen vorhanden ist und dass

dieser Kontakt entsprechende Lymphozyten lediglich zur Teilung (und

Bildung eines großen antigenspezifischen Zellklons) anregt.

bezeichnet man eine Gruppe genotypisch und phänotypisch identer Zellen

(z.B. Lymphozyten), die sämtlich von einer einzelnen Zelle abstammen.

Die Klonselektionstheorie postuliert, dass die Diversität der Lymphozyten schon vor

dem Erstkontakt mit einem bestimmten Antigen vorhanden ist und dass

dieser Kontakt entsprechende Lymphozyten lediglich zur Teilung (und

Bildung eines großen antigenspezifischen Zellklons) anregt.

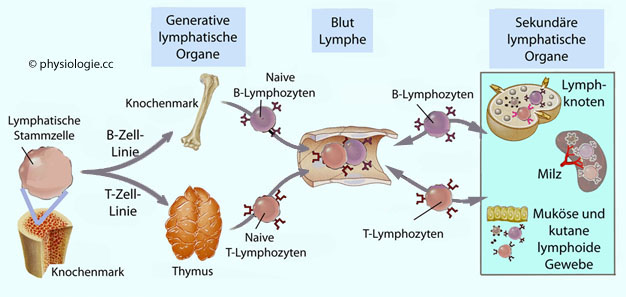

Abbildung: Lymphozyten: Reifung und Gewebeverteilung

Abbildung: Lymphozyten: Reifung und Gewebeverteilung

Als Antikörper bezeichnet man Immunglobulinmoleküle, die spezifisch an Antigene

(z.B. an Mikroben) binden. Sie erkennen - und binden an -

Kohlenhydrate, Proteine, Lipide und Nukleinsäuren (und gegebenenfalls

weitere Stoffe). Antikörper werden von Plasmazellen (eines

entsprechenden "selektionierten" B-Zell-Klons) gebildet und an Blutplasma, extrazelluläre und Lymphflüssigkeit, oder die Oberfläche von Schleimhäuten (z.B. Atemwege, Darmschleimhaut, Urogenitaltrakt, Perikard, Pleura, Peritoneum, Auge, Mittelohr..) abgegeben. Antikörper

Als Antikörper bezeichnet man Immunglobulinmoleküle, die spezifisch an Antigene

(z.B. an Mikroben) binden. Sie erkennen - und binden an -

Kohlenhydrate, Proteine, Lipide und Nukleinsäuren (und gegebenenfalls

weitere Stoffe). Antikörper werden von Plasmazellen (eines

entsprechenden "selektionierten" B-Zell-Klons) gebildet und an Blutplasma, extrazelluläre und Lymphflüssigkeit, oder die Oberfläche von Schleimhäuten (z.B. Atemwege, Darmschleimhaut, Urogenitaltrakt, Perikard, Pleura, Peritoneum, Auge, Mittelohr..) abgegeben. Antikörper regen die Phagozytose von Mikroben durch Opsonisierung an,

regen die Phagozytose von Mikroben durch Opsonisierung an, verhindern zelluläre Infektion: Durch Bindung von Antikörpern

können Mikroben nicht mehr an somatische Zellen andocken,

verhindern zelluläre Infektion: Durch Bindung von Antikörpern

können Mikroben nicht mehr an somatische Zellen andocken, geben die Zerstörung

durch andere Elemente des Immunsystems frei (antigenabhängige

Zytotoxizität, z.B. durch NK-Zellen),

geben die Zerstörung

durch andere Elemente des Immunsystems frei (antigenabhängige

Zytotoxizität, z.B. durch NK-Zellen), neuralisieren bakterielle Toxine,

neuralisieren bakterielle Toxine,  verbinden Zellen

oder Partikel zu Komplexen, wodurch die angegriffenen Strukturen unbeweglich

und leichter abbaubar werden (Agglutination).

verbinden Zellen

oder Partikel zu Komplexen, wodurch die angegriffenen Strukturen unbeweglich

und leichter abbaubar werden (Agglutination). Sind

Mikroben einmal in Zellen gelangt, können Antikörper nichts mehr gegen

sie ausrichten. Hier können nur T-Lymphozyten weiterhelfen: Sie können

Zytokine produzieren (T-Helferzellen) und infizierte Zellen vernichten

(zytotoxische T-Zellen).

Sind

Mikroben einmal in Zellen gelangt, können Antikörper nichts mehr gegen

sie ausrichten. Hier können nur T-Lymphozyten weiterhelfen: Sie können

Zytokine produzieren (T-Helferzellen) und infizierte Zellen vernichten

(zytotoxische T-Zellen).| Eigenschaften von Lymphozyten im adaptiven Immunsystem Nach Abbas / Lichtman / Pillai, Basic Immunology, 7th ed. Elsevier 2024 |

||||

| Klasse |

Funktion |

Prozentueller Anteil (100% = alle Lymphozyten) |

||

| αβ-T-Lymphozyten |

Blut |

Lymphknoten |

Milz |

|

| CD4+ Helferzellen |

B-Zell-Aktivierung Makrophagenaktivierung Entzündungsanregung |

20-60% |

50-60% |

50-60% |

| CD8+ zytotoxische Zellen (CTL) |

Abtötung infizierter oder Tumorzellen |

15-40% |

15-20% |

10-15% |

| Regulatorische T-Zellen (Treg) |

Suppression anderer T-Zellen (Selbsttoleranz, Regulierung von Immunantworten) |

0,5-2% |

5-10% |

5-10% |

| B-Lymphozyten |

Blut |

Lymphknoten |

Milz |

|

| B-Zellen / Plasmazellen |

Antikörperproduktion (humorale Immunität) |

5-20% |

20-25% |

40-45% |

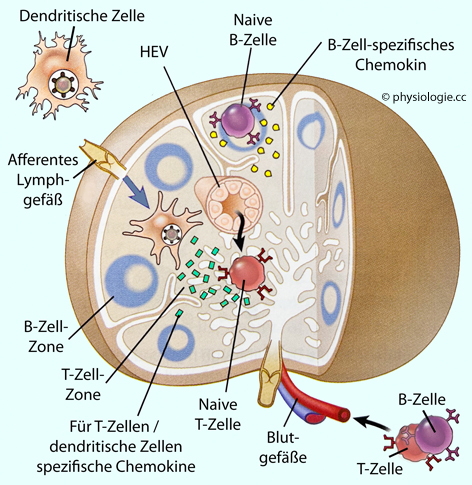

Abbildung: Aufteilung von B- und T-Lymphozyten in einem peripheren lymphatischen Organ

Abbildung: Aufteilung von B- und T-Lymphozyten in einem peripheren lymphatischen Organ

Abbildung), zu der neben B- und T-Zell-Rezeptoren u.a. MHC-Moleküle und zahlreiche CD-Proteine gehören.

Abbildung), zu der neben B- und T-Zell-Rezeptoren u.a. MHC-Moleküle und zahlreiche CD-Proteine gehören.

Abbildung: Mitglieder der Immunglobulin- Superfamilie

Abbildung: Mitglieder der Immunglobulin- Superfamilie Fc-Rezeptor s. dort, MHC s. dort, CD s. dort

Fc-Rezeptor s. dort, MHC s. dort, CD s. dort

Zu Rezeptoren der adaptiven Abwehr s. dort, zur Rezeptordiversität s. auch dort

Zu Rezeptoren der adaptiven Abwehr s. dort, zur Rezeptordiversität s. auch dort Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Produktion zellspezifischer Immunglobulinketten (Beispiel IGH: immunglobulin heavy locus)

Abbildung: Produktion zellspezifischer Immunglobulinketten (Beispiel IGH: immunglobulin heavy locus)

s. unten)

an. Solche Mutationen der B-Zell-DNA können die Antigenbindung der

Immunglobuline (Epitoperkennung) verändern bzw. verstärken (Affinitätsreifung). Isotypenwechsel und somatische Hypermutation erfolgen nur in B-, nicht in T-Lymphozyten.

s. unten)

an. Solche Mutationen der B-Zell-DNA können die Antigenbindung der

Immunglobuline (Epitoperkennung) verändern bzw. verstärken (Affinitätsreifung). Isotypenwechsel und somatische Hypermutation erfolgen nur in B-, nicht in T-Lymphozyten. Als Affinitätsreifung (affinity maturation) bezeichnet man einen Vorgang, der -T-Zell-abhängig - zu einer Steigerung der Affinität

von Antikörpern für ein bestimmtes Antigen führt und sich in

follikulären Keimzentren peripherer Gewebe abspielt. Er ist das

Ergebnis somatischer Hypermutation in Immunglobulingenen und darauf folgender Selektion von B-Zellen, welche die jeweils höchste Affinität zum Antigen aufweisen.

Als Affinitätsreifung (affinity maturation) bezeichnet man einen Vorgang, der -T-Zell-abhängig - zu einer Steigerung der Affinität

von Antikörpern für ein bestimmtes Antigen führt und sich in

follikulären Keimzentren peripherer Gewebe abspielt. Er ist das

Ergebnis somatischer Hypermutation in Immunglobulingenen und darauf folgender Selektion von B-Zellen, welche die jeweils höchste Affinität zum Antigen aufweisen. Zur somatischen Rekombination (Immunglobuline / T-Zell-Rezeptoren) s. auch dort

Zur somatischen Rekombination (Immunglobuline / T-Zell-Rezeptoren) s. auch dort bezeichnet man im adaptiven System jeden Stoff, der Lymphozyten dazu veranlassen kann, eine

(spezifische / adaptive) Immunantwort gegen ihn zu bilden.

bezeichnet man im adaptiven System jeden Stoff, der Lymphozyten dazu veranlassen kann, eine

(spezifische / adaptive) Immunantwort gegen ihn zu bilden. s. dort).

s. dort). "Naive" Zellen:

"Naive" Zellen: Als naive Lymphozyten (naive lymphocytes) bezeichnet

man immunkompetente (mit speziellen Immunglobulinen ausgestattete) B-

oder T-Lymphozyten, die "ihrem" Antigen noch nicht begegnet sind. Sie

proliferieren durch Kontakt mit passendem Antigen und werden zu

Effektorzellen, die z.B. Antikörper produzieren (Plasmazellen),

Zytokine sezernieren (Helfer-T-Zellen) oder angegriffene Zellen töten

(Killerzellen). Ihre Oberflächenmarker verleihen ihnen ein anderes

Rezirkulationsverhalten als Effektor- oder Gedächtniszellen.

Als naive Lymphozyten (naive lymphocytes) bezeichnet

man immunkompetente (mit speziellen Immunglobulinen ausgestattete) B-

oder T-Lymphozyten, die "ihrem" Antigen noch nicht begegnet sind. Sie

proliferieren durch Kontakt mit passendem Antigen und werden zu

Effektorzellen, die z.B. Antikörper produzieren (Plasmazellen),

Zytokine sezernieren (Helfer-T-Zellen) oder angegriffene Zellen töten

(Killerzellen). Ihre Oberflächenmarker verleihen ihnen ein anderes

Rezirkulationsverhalten als Effektor- oder Gedächtniszellen. Effektorzellen (effector cells)

- T oder B, zellulär oder humoral aktiv - können u.a. Pathogene

eliminieren. Ihre Lebensdauer beträgt einige Tage bis viele Jahre.

Effektorzellen (effector cells)

- T oder B, zellulär oder humoral aktiv - können u.a. Pathogene

eliminieren. Ihre Lebensdauer beträgt einige Tage bis viele Jahre. Gedächtniszellen:

Gedächtniszellen:  Gedächtniszellen (memory lymphocytes) - B oder T - überleben nach einer spezifischen Abwehrphase (Elimination des Antigens) und verbleiben für viele Jahre in einem funktionellen Ruhezustand.

Einige siedeln sich sich in Lymphknoten an, andere in epithelialem

Gewebe (Haut, Schleimhäute), wieder andere an entzündeten Stellen. Bei

nochmaligem Kontakt mit "ihrem" Antigen können sie sich rasch vermehren

und einen verstärkten Immunschutz bereitstellen.

Gedächtniszellen (memory lymphocytes) - B oder T - überleben nach einer spezifischen Abwehrphase (Elimination des Antigens) und verbleiben für viele Jahre in einem funktionellen Ruhezustand.

Einige siedeln sich sich in Lymphknoten an, andere in epithelialem

Gewebe (Haut, Schleimhäute), wieder andere an entzündeten Stellen. Bei

nochmaligem Kontakt mit "ihrem" Antigen können sie sich rasch vermehren

und einen verstärkten Immunschutz bereitstellen.

Abbildung: Produktion und Wirkung von Antikörpern

Abbildung: Produktion und Wirkung von Antikörpern

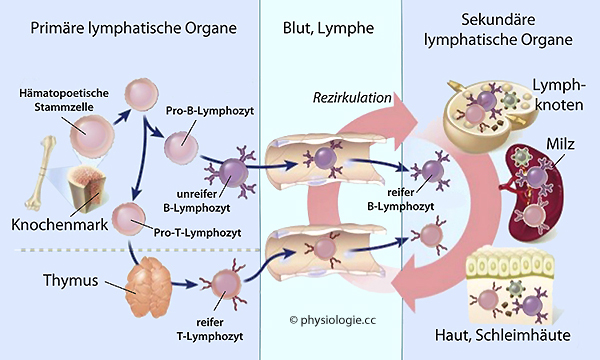

B: Rotes Knochenmark

(Bone marrow - bei Vögeln Bursa Fabricii

B: Rotes Knochenmark

(Bone marrow - bei Vögeln Bursa Fabricii  , daher "B")

, daher "B") T: Thymusdrüse (im Blut überwiegen T-Zellen mit ca.

80% der Lymphozyten)

T: Thymusdrüse (im Blut überwiegen T-Zellen mit ca.

80% der Lymphozyten)

Abbildung: Lymphozytenreifung

Abbildung: Lymphozytenreifung zu sekundären lymphatischen Organen (Milz, Lymphknoten, MALT) und reifen dort zu B-Zellen,

zu sekundären lymphatischen Organen (Milz, Lymphknoten, MALT) und reifen dort zu B-Zellen, zum Thymus und reifen dort zu T-Zellen.

zum Thymus und reifen dort zu T-Zellen.

Abbildung). Dann treten sie aus

diesen als naive Lymphozyten (die noch keiner Begegnung mit "ihrem" Antigen ausgesetzt waren) aus und wandern in sekundäre lymphatische Organe (Lymphknoten, Milz). Hier werden einige von ihnen durch Antigene aktiviert und werden zu Effektor- und Gedächtniszellen.

Abbildung). Dann treten sie aus

diesen als naive Lymphozyten (die noch keiner Begegnung mit "ihrem" Antigen ausgesetzt waren) aus und wandern in sekundäre lymphatische Organe (Lymphknoten, Milz). Hier werden einige von ihnen durch Antigene aktiviert und werden zu Effektor- und Gedächtniszellen.  Reife Lymphozyten, die noch keinen Kontakt mit dem Antigen hatten, das

auf ihre Rezeptoren (Antikörpermoleküle) passt, werden als naiv

(immunologisch unerfahren) bezeichnet (sie exprimieren zahlreiche IL7-Rezeptoren).

Man findet sie im Kreislauf und in peripheren lymphatischen Organen;

ihr Durchmesser beträgt 8-10 µm. Kernphysiologisch befinden sie sich in

der G0-Phase und können von dieser aus zur G1-Phase zurückkehren, um sich zu teilen (GS-Phase:

Mitose). Um zu überleben, benötigen sie die Reizung durch Zytokine (sie

verfügen über Zytokinrezeptoren), vor allem IL-7.

Reife Lymphozyten, die noch keinen Kontakt mit dem Antigen hatten, das

auf ihre Rezeptoren (Antikörpermoleküle) passt, werden als naiv

(immunologisch unerfahren) bezeichnet (sie exprimieren zahlreiche IL7-Rezeptoren).

Man findet sie im Kreislauf und in peripheren lymphatischen Organen;

ihr Durchmesser beträgt 8-10 µm. Kernphysiologisch befinden sie sich in

der G0-Phase und können von dieser aus zur G1-Phase zurückkehren, um sich zu teilen (GS-Phase:

Mitose). Um zu überleben, benötigen sie die Reizung durch Zytokine (sie

verfügen über Zytokinrezeptoren), vor allem IL-7. | Homöostatische Proliferation nennt man den Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Zahl zirkulierender naiver Lymphozyten weitgehend stabil bleibt. |

Abbildung: Lymphozytenaktivierung

Abbildung: Lymphozytenaktivierung

Haben sie das passende Antigen

"gefunden", gebunden und dadurch eine Aktivierung erfahren,

differenzieren sie sich zu 10-12 µm großen, zytoplasmareicheren Effektorzellen (zur Eliminierung von Mikroben). Zu Effektor-T-Lymphozyten gehören CD4-positive Helferzellen und CD8-positive zytotoxische Zellen; Effektor-B-Lymphozyten sind vor allem Plasmazellen.

Haben sie das passende Antigen

"gefunden", gebunden und dadurch eine Aktivierung erfahren,

differenzieren sie sich zu 10-12 µm großen, zytoplasmareicheren Effektorzellen (zur Eliminierung von Mikroben). Zu Effektor-T-Lymphozyten gehören CD4-positive Helferzellen und CD8-positive zytotoxische Zellen; Effektor-B-Lymphozyten sind vor allem Plasmazellen. Gedächtniszellen exprimieren

auf eine spezifische Reaktion zurückzuführende Membranproteine und sind

bei weiterem Antigenkontakt zu rascher Reaktion und

Abwehr befähigt. Sie exprimieren (wie naive Lymphozyten) intensiv

IL-7-Rezeptoren. Der Gedächtniszellenpool besteht aus mehreren Subsets unterschiedlich mit Markern versehenen Lymphozyten.

Gedächtniszellen exprimieren

auf eine spezifische Reaktion zurückzuführende Membranproteine und sind

bei weiterem Antigenkontakt zu rascher Reaktion und

Abwehr befähigt. Sie exprimieren (wie naive Lymphozyten) intensiv

IL-7-Rezeptoren. Der Gedächtniszellenpool besteht aus mehreren Subsets unterschiedlich mit Markern versehenen Lymphozyten.  Hypervariable Regionen (hypervariable regions, complementarity determining regions CDRs) sind kurze (~10

Aminosäuren) Sequenzen innerhalb der variablen Ketten von Antikörpern

oder T-Zell-Rezeptoren. Sie formen schleifenförmige Strukturen, die auf

antigene Epitope passen. Sie sind größtenteils für die Vielfalt der

variablen Regionen verantwortlich und binden direkt an entsprechende

Epitope von Antigenen, die vom B-Zell-Rezeptor bzw. Antikörper erkannt

werden. Die Sequenzvariabilität konzentriert sich auf die hypervariablen Regionen; so bleibt die prinzipielle Struktur des Rezeptormoleküls bzw. Antikörpers trotz hoher Variabilität seiner der Antigenerkennung erhalten.

Hypervariable Regionen (hypervariable regions, complementarity determining regions CDRs) sind kurze (~10

Aminosäuren) Sequenzen innerhalb der variablen Ketten von Antikörpern

oder T-Zell-Rezeptoren. Sie formen schleifenförmige Strukturen, die auf

antigene Epitope passen. Sie sind größtenteils für die Vielfalt der

variablen Regionen verantwortlich und binden direkt an entsprechende

Epitope von Antigenen, die vom B-Zell-Rezeptor bzw. Antikörper erkannt

werden. Die Sequenzvariabilität konzentriert sich auf die hypervariablen Regionen; so bleibt die prinzipielle Struktur des Rezeptormoleküls bzw. Antikörpers trotz hoher Variabilität seiner der Antigenerkennung erhalten. bezeichnet man kleine (<2,5 kDa) Moleküle, die zwar an Antikörper binden, aber keine T-Zell-Hilfe und Immunantwort auslösen - außer, sie binden an ein größeres Trägermolekül (was z.B. Nebenwirkungen mancher Pharmaka erklärt).

bezeichnet man kleine (<2,5 kDa) Moleküle, die zwar an Antikörper binden, aber keine T-Zell-Hilfe und Immunantwort auslösen - außer, sie binden an ein größeres Trägermolekül (was z.B. Nebenwirkungen mancher Pharmaka erklärt).Antigenbindung durch Rezeptoren Nach Abbas / Lichtman / Pillai: Cellular and Molecular Immunology, 9th ed. 2018 |

||

| Eigenschaft |

Immunglobuline (frei oder als B-Zell-Rezeptoren) |

T-Zell-Rezeptoren |

| Antigenbindung |

Je 3 CDRs in der VH- und VL-Domäne |

Je 3 CDRs in der Vα- und Vβ-Domäne |

| Antigen |

Makromoleküle (Proteine, Lipide, Polysaccharide), Peptide, kleine Chemikalien |

Peptid-MHC-Komplexe |

| Affinität der Bindung |

Dissoziationskonstante KD 10-7 - 10-11 M Affinität steigt mit Immunantwort |

KD 10-5 - 10-7 M |

Abbildung: Wie Antikörper wirken (Beispiele)

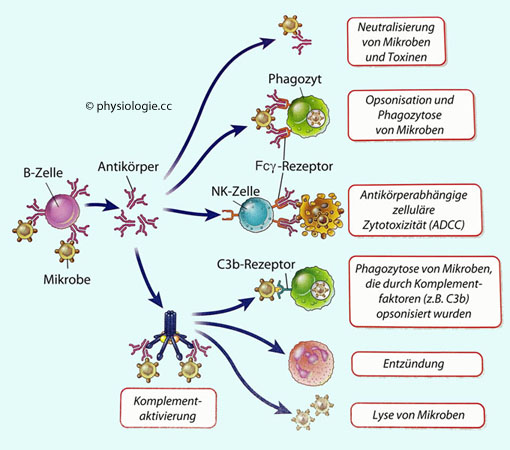

Abbildung: Wie Antikörper wirken (Beispiele) Folgen einer Antikörperbindung: Antikörper können an Mikroben multipel binden und sie so über die gesamte Oberfläche mit

einer Schichte aus IgM oder IgG überziehen. Das aktiviert

typischerweise den klassischen Komplementweg und zerstört die Mikrobe

durch Lyse.

Folgen einer Antikörperbindung: Antikörper können an Mikroben multipel binden und sie so über die gesamte Oberfläche mit

einer Schichte aus IgM oder IgG überziehen. Das aktiviert

typischerweise den klassischen Komplementweg und zerstört die Mikrobe

durch Lyse.  Abbildung).

Abbildung).| Zytokine für Klassenwechsel (isotype switching)  Nach Doan / Lievano / Swanson-Mungerson / Viselli (2022), Immunology. Lippincott Illustrated Reviews, Wolters Kluwer |

|

| Zytokin |

fördert Wechsel zu |

| IL-4 |

IgG1, IgG3, IgG4, IgE |

| IL-17 |

IgG1, IgG3 |

| TGF-β |

IgA |

| IFN-γ |

IgG1, IgG3 |

Serokonversion ist

die Bildung von veränderten Antikörpern, die bei einer Infektion bzw.

Immunisierung im Serum nachweisbar werden. Während der Serokonversion -

in deren Rahmen auch ein Isotypenwechsel von IgM zu IgG erfolgt -

werden Antikörper bereits gebildet, sind aber noch nicht nachweisbar;

nach Abschluss der Serokonversion sind entsprechende Antikörper mit

Standardmethoden nachweisbar (Seropositivität). Verschwindet die Nachweisberkeit wieder, spricht man von Seroreversion (diese bedingt Seronegativität).

Serokonversion ist

die Bildung von veränderten Antikörpern, die bei einer Infektion bzw.

Immunisierung im Serum nachweisbar werden. Während der Serokonversion -

in deren Rahmen auch ein Isotypenwechsel von IgM zu IgG erfolgt -

werden Antikörper bereits gebildet, sind aber noch nicht nachweisbar;

nach Abschluss der Serokonversion sind entsprechende Antikörper mit

Standardmethoden nachweisbar (Seropositivität). Verschwindet die Nachweisberkeit wieder, spricht man von Seroreversion (diese bedingt Seronegativität). B-Zellen, T-Zellen und Antigen

treffen sich in lymphatischen Organen an der Grenze der B- und T-Lymphozytenzonen.

B-Zellen, T-Zellen und Antigen

treffen sich in lymphatischen Organen an der Grenze der B- und T-Lymphozytenzonen.  TI-1-Antigene - diese binden nicht an den B-Rezeptor (BCR), sondern an andere Oberflächenmoleküle der B-Zelle und können (sowohl unreife als auch reife) B-Zellen unabhängig

von der Epitopspezifität des BCR aktivieren. Es handelt sich meist um

Lipopolysaccharide mikrobiellen Ursprungs. Weil sie die B-Zelle zur

Teilung anregen können, nennt man sie auch B-Zell-Mitogene.

TI-1-Antigene - diese binden nicht an den B-Rezeptor (BCR), sondern an andere Oberflächenmoleküle der B-Zelle und können (sowohl unreife als auch reife) B-Zellen unabhängig

von der Epitopspezifität des BCR aktivieren. Es handelt sich meist um

Lipopolysaccharide mikrobiellen Ursprungs. Weil sie die B-Zelle zur

Teilung anregen können, nennt man sie auch B-Zell-Mitogene. TI-2-Antigene

enthalten repetitive Epitope (oft Polysaccharide). Sie aktivieren nur

reife B.Zellen und bewirken Clustering der Rezeptoren an der

Bindungsstelle ("capping"), was zahlreiche Rezeptoren zusammenbringt und das Triggern der intrazellulären Signalkaskade erleichtert.

TI-2-Antigene

enthalten repetitive Epitope (oft Polysaccharide). Sie aktivieren nur

reife B.Zellen und bewirken Clustering der Rezeptoren an der

Bindungsstelle ("capping"), was zahlreiche Rezeptoren zusammenbringt und das Triggern der intrazellulären Signalkaskade erleichtert.

Abbildung: Phasen der humoralen Immunantwort

Abbildung: Phasen der humoralen Immunantwort

Abbildung). Die Affinität der Antikörper nimmt

im Rahmen dieses Vorgangs zu (Affinitätsreifung); im Rahmen der Hypermutation allenfalls

autoaggressiv gewordene B-Zellen werden durch T-Zellen nicht weiter

unterstützt und sterben ab.

Abbildung). Die Affinität der Antikörper nimmt

im Rahmen dieses Vorgangs zu (Affinitätsreifung); im Rahmen der Hypermutation allenfalls

autoaggressiv gewordene B-Zellen werden durch T-Zellen nicht weiter

unterstützt und sterben ab. Aus einer B-Zelle wird innerhalb einer Woche ein Klon aus ~5000 Zellen, die zusammen mehr

als eine Billion (1012)

Antikörpermoleküle pro Tag sezernieren. Eine Person verfügt

größenordnungsmäßig über 10 Millionen unterschiedliche

Antikörperspezifitäten, diese können an die ~107 unterschiedliche Epitope erkennen.

Aus einer B-Zelle wird innerhalb einer Woche ein Klon aus ~5000 Zellen, die zusammen mehr

als eine Billion (1012)

Antikörpermoleküle pro Tag sezernieren. Eine Person verfügt

größenordnungsmäßig über 10 Millionen unterschiedliche

Antikörperspezifitäten, diese können an die ~107 unterschiedliche Epitope erkennen. Abbildung, s. auch weiter oben). Antigene mit

vielen Bindungsstellen (multivalente Antigene, z.B. Polysaccharide) können B-Zellen direkt aktivieren; die Antikörperreaktion ist T-Zell-unabhängig und relativ schwach - hauptsächlich bewerkstelligt durch niedrigaffine IgM-Moleküle -, aber sie erfolgt rasch.

Abbildung, s. auch weiter oben). Antigene mit

vielen Bindungsstellen (multivalente Antigene, z.B. Polysaccharide) können B-Zellen direkt aktivieren; die Antikörperreaktion ist T-Zell-unabhängig und relativ schwach - hauptsächlich bewerkstelligt durch niedrigaffine IgM-Moleküle -, aber sie erfolgt rasch.

Abbildung: T-Zell-abhängige und T-Zell-unabhängige Antikörperreaktionen

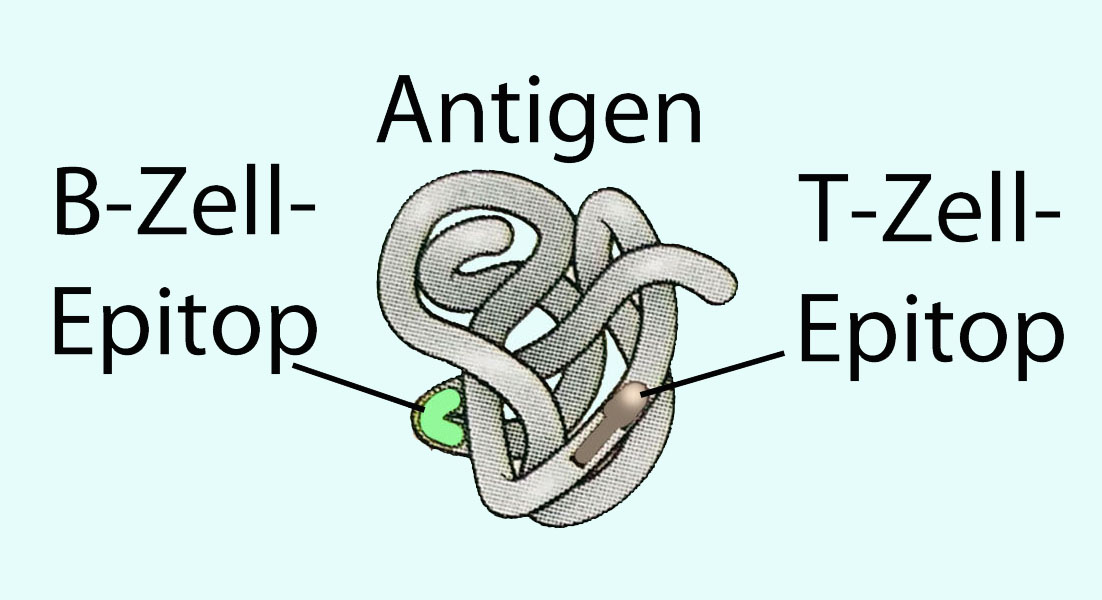

Abbildung: T-Zell-abhängige und T-Zell-unabhängige Antikörperreaktionen T-Zell-abhängige Antikörperreaktionen auf Proteinantigene betreffen

hauptsächlich follikuläre B-Zellen - d.h. solche, die in

Lymphknotenfollikeln konzentriert sind. Das B-Rezeptor-Epitop ist

hellgrün, das T-Rezeptor-Epitop in braunem Farbton angedeutet.

T-Zell-abhängige Antikörperreaktionen auf Proteinantigene betreffen

hauptsächlich follikuläre B-Zellen - d.h. solche, die in

Lymphknotenfollikeln konzentriert sind. Das B-Rezeptor-Epitop ist

hellgrün, das T-Rezeptor-Epitop in braunem Farbton angedeutet.

Abbildung). Das erhöht die Breite der Reaktion, da unterschiedliche Isotypen unterschiedliche Wirkprofile haben (Tabelle).

Abbildung). Das erhöht die Breite der Reaktion, da unterschiedliche Isotypen unterschiedliche Wirkprofile haben (Tabelle).| IgM |

IgG1, IgG3 |

IgE, IgG4 |

IgA |

|

| Effektor- funktionen (hauptsächlich) |

Komplement- aktivierung |

Opsonisierung Phagozytose Komplement- aktivierung Plazentarer Transfer |

Mastzell- degranulierung Wirkung gegen Wurmbefall |

Submuköse Immunität (transepithelialer IgA-Transport) |

Abbildung: Pfade des Antigentransportes zu B-Zellen in Lymphfollikeln

Abbildung: Pfade des Antigentransportes zu B-Zellen in Lymphfollikeln

Abbildung):

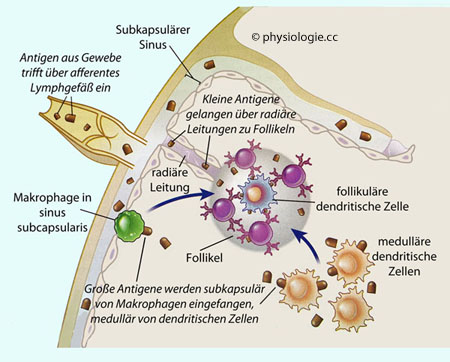

Abbildung): Der Großteil der Antigene gelangt über afferente Lymphgefäße in

regionale Lymphknoten - zunächst in den subkapsulären Sinus und dann

über radiär verlaufende Leitungsbahnen zu Lymphfollikeln. Lösliche

Antigene sind meist kleiner als 70 kD

Der Großteil der Antigene gelangt über afferente Lymphgefäße in

regionale Lymphknoten - zunächst in den subkapsulären Sinus und dann

über radiär verlaufende Leitungsbahnen zu Lymphfollikeln. Lösliche

Antigene sind meist kleiner als 70 kD Subkapsulär liegende Makrophagen fangen Mikroben und Antigen-Antikörper-Komplexe ein und transportieren diese zu den Follikeln

Subkapsulär liegende Makrophagen fangen Mikroben und Antigen-Antikörper-Komplexe ein und transportieren diese zu den Follikeln Antigene, die nicht von Makrophagen abgefangen werden und zu groß für

die Passage durch radiäre Leitungsbahnen sind, können in der Markregion

von dendritischen Zellen gebunden und zu Follikeln transportiert werden

Antigene, die nicht von Makrophagen abgefangen werden und zu groß für

die Passage durch radiäre Leitungsbahnen sind, können in der Markregion

von dendritischen Zellen gebunden und zu Follikeln transportiert werden Antigene in Immunkomplexen können über Komplementrezeptoren von

B-Zellen gebunden werden, die in der Randzone der Follikel sitzen, oder

an dendritische Zellen. Beide bringen den Immunkomplex in einen

Follikel, wo im günstigen Fall B-Zellen mit passenden Rezeptoren

vorhanden sind.

Antigene in Immunkomplexen können über Komplementrezeptoren von

B-Zellen gebunden werden, die in der Randzone der Follikel sitzen, oder

an dendritische Zellen. Beide bringen den Immunkomplex in einen

Follikel, wo im günstigen Fall B-Zellen mit passenden Rezeptoren

vorhanden sind.  Polysaccharid-Antigene können von Makrophagen eingefangen und ebenfalls

in Follikel zu B-Zellen transportiert und hier präsentiert werden.

Polysaccharid-Antigene können von Makrophagen eingefangen und ebenfalls

in Follikel zu B-Zellen transportiert und hier präsentiert werden. Immunkomplexe

sind Zusammenlagerungen von Antikörpermolekülen und gebundenem Antigen.

Sie sind unterschiedlich groß (Zahl möglicher Bindungsstellen: 2 bis 10

pro Antikörper) und können Immunreaktionen triggern, z.B.

Komplementaktivierung oder Phagozytose (Fc-Rezeptor).

Immunkomplexe

sind Zusammenlagerungen von Antikörpermolekülen und gebundenem Antigen.

Sie sind unterschiedlich groß (Zahl möglicher Bindungsstellen: 2 bis 10

pro Antikörper) und können Immunreaktionen triggern, z.B.

Komplementaktivierung oder Phagozytose (Fc-Rezeptor).

Abbildung: Abfolge humoraler Immunantworten auf T-Zell-abhängige Proteinantigene

Abbildung: Abfolge humoraler Immunantworten auf T-Zell-abhängige Proteinantigene Abbildung). Dann interagieren die beiden Zellen, um eine humorale

Immunantwort einzuleiten:

Abbildung). Dann interagieren die beiden Zellen, um eine humorale

Immunantwort einzuleiten: Abbildung).

Abbildung).

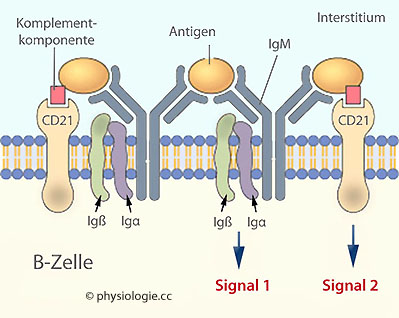

Abbildung: Der B-Zell-Antigenrezeptor-Komplex

Abbildung: Der B-Zell-Antigenrezeptor-Komplex s. dort)

s. dort)

Abbildung) - ihre Anwesenheit ist für die

rezeptorgetriggerte Signaltransduktion erforderlich.

Abbildung) - ihre Anwesenheit ist für die

rezeptorgetriggerte Signaltransduktion erforderlich. Abbildung). So wirken

eine spezifische (Epitop-BCR) und eine unspezifische Komponente

(Komplementrezeptor-Komplementfragment) zusammen.

Abbildung). So wirken

eine spezifische (Epitop-BCR) und eine unspezifische Komponente

(Komplementrezeptor-Komplementfragment) zusammen.

Abbildung: B-Zell-Antigen-Rezeptorkomplex

Abbildung: B-Zell-Antigen-Rezeptorkomplex

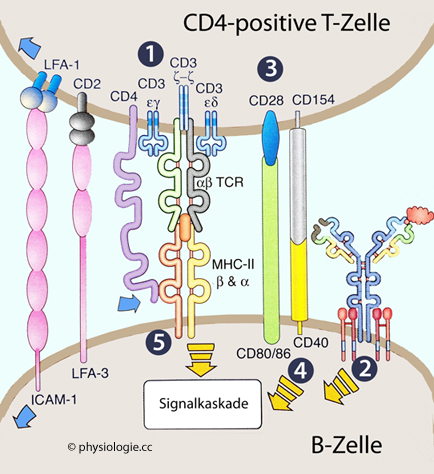

Abbildung). Das löst in der T-Zelle die Produktion und

Freisetzung von Zytokinen aus; die B-Zelle exprimiert entsprechende

Zytokinrezeptoren.

Abbildung). Das löst in der T-Zelle die Produktion und

Freisetzung von Zytokinen aus; die B-Zelle exprimiert entsprechende

Zytokinrezeptoren.

Abbildung: Immunologische Synapse zwischen CD4+- und B-Zelle

Abbildung: Immunologische Synapse zwischen CD4+- und B-Zelle

Abbildung).

Abbildung). Die Bindung von Epitopen an den BCR löst Endozytose, enzymatischen

Abbau des Antigens und die Präsentation von Peptidfragmenten an MHC-II

aus; außerdem exprimiert die B-Zelle costimulatorische Moleküle, was

aus dem B-Lymphozyten eine antigenpräsentierende Zelle macht - eine

Voraussetzung für das Erkennen einer immunologischen Herausforderung durch CD4-positive T-Lymphozyten.

Die Bindung von Epitopen an den BCR löst Endozytose, enzymatischen

Abbau des Antigens und die Präsentation von Peptidfragmenten an MHC-II

aus; außerdem exprimiert die B-Zelle costimulatorische Moleküle, was

aus dem B-Lymphozyten eine antigenpräsentierende Zelle macht - eine

Voraussetzung für das Erkennen einer immunologischen Herausforderung durch CD4-positive T-Lymphozyten. Abbildung).

Abbildung).

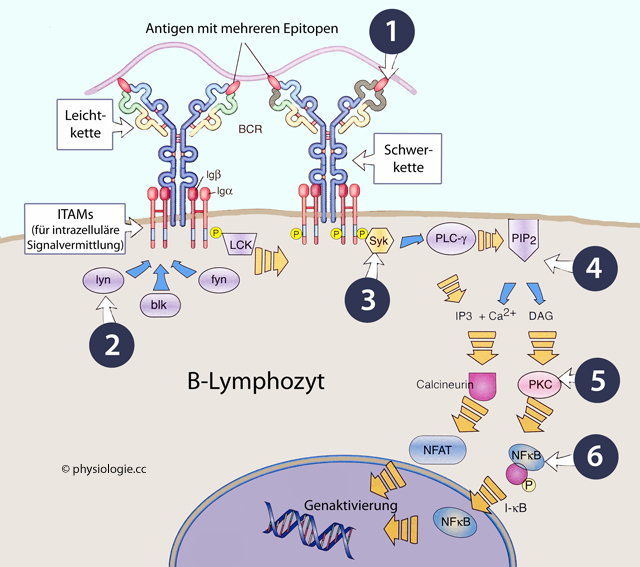

Abbildung: Signaltransduktion durch den B-Zell- Rezeptorkomplex

Abbildung: Signaltransduktion durch den B-Zell- Rezeptorkomplex

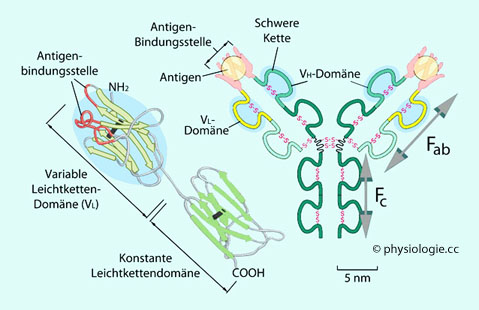

Zwei identischen schweren Ketten (H, heavy chains) und

Zwei identischen schweren Ketten (H, heavy chains) und Zwei identischen leichten Ketten (L, light chains).

Zwei identischen leichten Ketten (L, light chains). Einer variablen Region (V), bestehend aus einer Ig-Domäne, welche an der Antigenerkennung mitwirkt - die beiden VH-Domänen

der leichten und der schweren Kette eines Y-Armes bilden zusammen

jeweils eine antigenbindende Struktur (

Einer variablen Region (V), bestehend aus einer Ig-Domäne, welche an der Antigenerkennung mitwirkt - die beiden VH-Domänen

der leichten und der schweren Kette eines Y-Armes bilden zusammen

jeweils eine antigenbindende Struktur ( Abbildung) -, und

Abbildung) -, und einer konstanten Region (C), bestehend aus 3 oder 4 Ig-Domänen, die an der Antigenerkennung nicht teilnimmt, aber bei den schweren Ketten protektive und effektorische Aufgaben erfüllt.

einer konstanten Region (C), bestehend aus 3 oder 4 Ig-Domänen, die an der Antigenerkennung nicht teilnimmt, aber bei den schweren Ketten protektive und effektorische Aufgaben erfüllt.

Abbildung: Funktioneller Aufbau eines Antikörpermoleküls

Abbildung: Funktioneller Aufbau eines Antikörpermoleküls| An das Fc-Fragment des IgG binden Komplementfaktoren (C1q, C3b, C4b) und leukozytäre Fc-Rezeptoren (Glykoproteine) |

Frei

in den Extrazellulärraum sezerniert wirken sie antimikrobiell (in

Blutplasma, Sekreten, interstitiellen und transzellulären Räumen);

Frei

in den Extrazellulärraum sezerniert wirken sie antimikrobiell (in

Blutplasma, Sekreten, interstitiellen und transzellulären Räumen); Eingelagert in die Zellmembran von B-Lymphozyten wirken sie als Antigenrezeptoren (naive B-Zellen werden durch Bindung eines "passenden" Antigens zu Plasmazellen).

Eingelagert in die Zellmembran von B-Lymphozyten wirken sie als Antigenrezeptoren (naive B-Zellen werden durch Bindung eines "passenden" Antigens zu Plasmazellen). Abbildung) stellen Adapter dar, welche spezifische

und

unspezifische Funktionen in einem Molekül vereinen. Sie erkennen - und

binden an - Antigene (bzw. deren spezifische Bindungsstellen: Epitope

Abbildung) stellen Adapter dar, welche spezifische

und

unspezifische Funktionen in einem Molekül vereinen. Sie erkennen - und

binden an - Antigene (bzw. deren spezifische Bindungsstellen: Epitope  oder antigene Determinanten).

oder antigene Determinanten).  Ein Antigen bindet an spezifische

Enden von Antikörpern bzw. T-Zell-Rezeptoren ("Schlüssel-Schloss-Prinzip").

Ein Antigen bindet an spezifische

Enden von Antikörpern bzw. T-Zell-Rezeptoren ("Schlüssel-Schloss-Prinzip").

Abbildung: Antikörper haben vielfache Funktionen

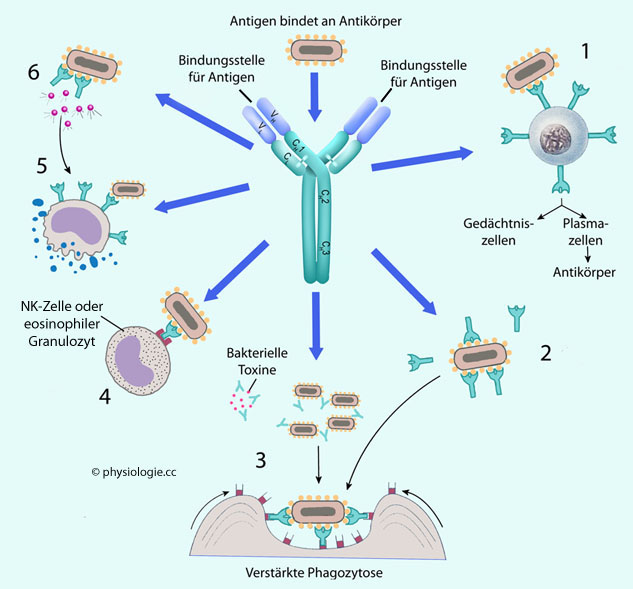

Abbildung: Antikörper haben vielfache Funktionen opsonisierend wirken (2), d.h. sich an lösliche Antigene anlagern und dadurch die Erkennung und Aufnahme durch Immunzellen fördern,

opsonisierend wirken (2), d.h. sich an lösliche Antigene anlagern und dadurch die Erkennung und Aufnahme durch Immunzellen fördern, Antigene agglutinieren - das intensiviert die Aktivität von Phagozyten

- und einige bakterielle Toxine inaktivieren (3).

Antigene agglutinieren - das intensiviert die Aktivität von Phagozyten

- und einige bakterielle Toxine inaktivieren (3). Mastzellen aktivieren (5)

- diese verfügen über IgE-Antikörper und degranulieren (setzen den

Inhalt ihrer Granula frei), wenn Antigene oder Komplementfaktoren an

diese binden,

Mastzellen aktivieren (5)

- diese verfügen über IgE-Antikörper und degranulieren (setzen den

Inhalt ihrer Granula frei), wenn Antigene oder Komplementfaktoren an

diese binden, Komplementfaktoren aktivieren (6) - antigengebundene Antikörper nutzen ihren Fc-Teil zur Aktivierung des Komplementsystems.

Komplementfaktoren aktivieren (6) - antigengebundene Antikörper nutzen ihren Fc-Teil zur Aktivierung des Komplementsystems. Rezeptoren an Immunzellen binden über den Fc-Teil Antikörper, die Antigene gebunden haben. Handelt es sich um Phagozyten, nehmen diese das mit Antikörpern markierte Antigen auf (3).

Sind es zytotoxische Zellen (NK-Zellen oder eosinophile Granulozyten),

wird die Zielzelle abgetötet; NK-Zellen leiten deren Apoptose ein

(ADCC, antibody-dependent cell-mediated cycotoxicity, 4).

Rezeptoren an Immunzellen binden über den Fc-Teil Antikörper, die Antigene gebunden haben. Handelt es sich um Phagozyten, nehmen diese das mit Antikörpern markierte Antigen auf (3).

Sind es zytotoxische Zellen (NK-Zellen oder eosinophile Granulozyten),

wird die Zielzelle abgetötet; NK-Zellen leiten deren Apoptose ein

(ADCC, antibody-dependent cell-mediated cycotoxicity, 4).  Bei B-Lymphozyten ist der Antikörper ein integraler Bestandteil der Zellmembran (1)

- bindet er ein Antigen, entstehen aus dem Lymphozyten einerseits

Plasmazellen (die Antikörper produzieren), andererseits

Gedächtniszellen (memory cells)

Bei B-Lymphozyten ist der Antikörper ein integraler Bestandteil der Zellmembran (1)

- bindet er ein Antigen, entstehen aus dem Lymphozyten einerseits

Plasmazellen (die Antikörper produzieren), andererseits

Gedächtniszellen (memory cells)

Der

Fab-Teil (Antigen-binding fragment) mit einem chemischen “Abdruck” des Antigenmoleküls an

den Enden des "Y" für die Antigen-Antikörper-Reaktion. Aufgrund

ihrer Größe sind Fab-Fragmente ziemlich gut nierengängig und haben eine

geringe Halbwertszeit

Der

Fab-Teil (Antigen-binding fragment) mit einem chemischen “Abdruck” des Antigenmoleküls an

den Enden des "Y" für die Antigen-Antikörper-Reaktion. Aufgrund

ihrer Größe sind Fab-Fragmente ziemlich gut nierengängig und haben eine

geringe Halbwertszeit Der Fc-Teil (Fragment Crystallizable region) am

"Stiel" des Y bindet an diverse Fc-Rezeptoren - z.B. phagozytierender Zellen - und

aktiviert Komplement. Fc-Fragmente sind weiters beteiligt an Opsonisation, Zytolyse, sowie Degranulierung (Mastzellen, Eosinophile, Basophile -

Der Fc-Teil (Fragment Crystallizable region) am

"Stiel" des Y bindet an diverse Fc-Rezeptoren - z.B. phagozytierender Zellen - und

aktiviert Komplement. Fc-Fragmente sind weiters beteiligt an Opsonisation, Zytolyse, sowie Degranulierung (Mastzellen, Eosinophile, Basophile -  s. auch dort). Ohne Fc-Fragment können Fab-Fragmente kein

Komplement aktivieren und daher keine zytotoxischen Reaktionen

hervorrufen.

s. auch dort). Ohne Fc-Fragment können Fab-Fragmente kein

Komplement aktivieren und daher keine zytotoxischen Reaktionen

hervorrufen.

Abbildung: Effektorfunktionen von Antikörpern

Abbildung: Effektorfunktionen von Antikörpern

Antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC: Antibody-dependent cellular cytotoxicity -

Antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC: Antibody-dependent cellular cytotoxicity -  Abbildung) bedeutet das Anlagern von NK-Zellen

(oder anderen zytotoxischen Zellen) an spezifisch "antikörpermarkierte"

andere Zellen. Die Fc-Rezeptoren werden dann querverbunden (cross-linking) und können ihrerseits Mediatoren sezernieren.

Abbildung) bedeutet das Anlagern von NK-Zellen

(oder anderen zytotoxischen Zellen) an spezifisch "antikörpermarkierte"

andere Zellen. Die Fc-Rezeptoren werden dann querverbunden (cross-linking) und können ihrerseits Mediatoren sezernieren. .

. Abbildung) von Phagozyten erkannt und

aufgenommen werden.

Abbildung) von Phagozyten erkannt und

aufgenommen werden. Unter Agglutination versteht

man die Aneinanderlagerung ("Verklumpung") von Antigenträgern

(Partikeln, Bakterien, Zellen u.a.) durch Antikörper (Agglutinine). Agglutination reduziert bakterielle Ausbreitung und wird auch als Methode bei Blutgruppenbestimmungen verwendet.

Unter Agglutination versteht

man die Aneinanderlagerung ("Verklumpung") von Antigenträgern

(Partikeln, Bakterien, Zellen u.a.) durch Antikörper (Agglutinine). Agglutination reduziert bakterielle Ausbreitung und wird auch als Methode bei Blutgruppenbestimmungen verwendet.Charakteristika von Immunglobulin-Klassen Modifiziert nach Alberts et al, Molekularbiologie der Zelle, 6. Aufl. 2017 |

|||||

| Klasse |

IgM |

IgD |

IgG |

IgA |

IgE |

| Schwere Ketten |

μ | δ | γ | α | ε |

| Leichte Ketten |

κ / λ |

||||

| Anzahl 4-Ketten- Einheiten (ein "Y") |

5 |

1 |

1 |

1 / 2 |

1 |

| Anzahl Epitop- Bindungsstellen |

10 |

2 |

2 |

2 / 4 |

2 |

| Anteil an Ig im Blut |

~10% |

<1% |

~75% |

~15% |

<1% |

| Komplement- aktivierend? |

ja |

nein |

einige Unter- klassen |

nein |

nein |

| Plazentagängig? |

nein | nein | einige Unter- klassen |

nein | nein |

| Bindung an Makro- phagen / Neutrophile? |

nur Makro- phagen |

nein | einige Unter- klassen |

nein | nein |

| Bindung an Mast- zellen / Basophile? |

nein | nein | einige Unter- klassen |

nein | ja |

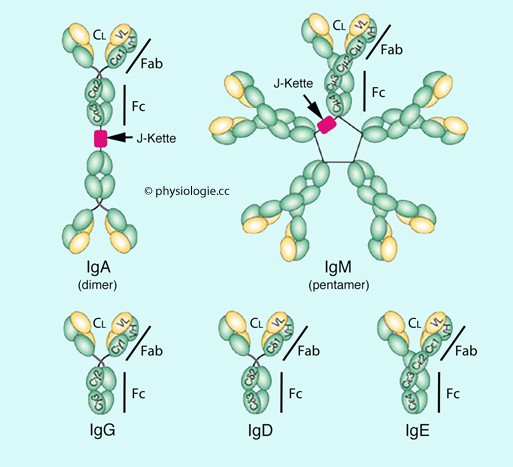

Immunglobuline werden in verschiedene Klassen oder Isotype eingeteilt: Ein Isotyp

- im immunologischen Sinne - ist einer von 5 Antikörpertypen, abhängig

von der jeweiligen schweren Kette - α bei IgA, δ bei IgD, γ bei IgG, ε

bei IgE, μ bei IgM (variable Regionen gibt es in zahllosen Spielarten,

daher ihre Epitopspezifität). Jeder Isotyp erfüllt eine andere Effektorfunktion. IgA (IgA1, IgA2) und

IgG (IgG1 bis IgG4) zeigen Subtypen je nach zusätzlichen strukturellen Unterschieden.

Immunglobuline werden in verschiedene Klassen oder Isotype eingeteilt: Ein Isotyp

- im immunologischen Sinne - ist einer von 5 Antikörpertypen, abhängig

von der jeweiligen schweren Kette - α bei IgA, δ bei IgD, γ bei IgG, ε

bei IgE, μ bei IgM (variable Regionen gibt es in zahllosen Spielarten,

daher ihre Epitopspezifität). Jeder Isotyp erfüllt eine andere Effektorfunktion. IgA (IgA1, IgA2) und

IgG (IgG1 bis IgG4) zeigen Subtypen je nach zusätzlichen strukturellen Unterschieden.Immunglobulin-Isotypen und ihre Funktionen Nach Strachan / Read, Human Molecular Genetics, 5th ed. 2020 (CRC Press) |

||

| Isotyp |

Aktive Form |

Funktion(en) |

| IgM |

Monomer: B-Zell-Rezeptor Pentamer: Antikörper |

Erster produzierter Antikörper aktiviert Komplement |

| IgD |

Nur B-Zell-Rezeptor |

Zweiter produzierter Antikörper Funktion unklar |

| IgA |

B-Zell-Rezeptor Antikörper (vorwiegend) |

Führender Antikörper in Sekreten (Speichel, Tränen, Milch, Schleim) |

| IgG |

Führender Serumantikörper, bindet an Fc-Rezeptoren von Phagozyten, aktiviert Komplement |

|

| IgE |

Bindet an Fc-Rezeptoren von Basophilen / Mastzellen, vermittelt Typ-I-Allergie |

|

Abbildung: Immunglobulinklassen

Abbildung: Immunglobulinklassen

Abbildung) ist ein pentamerer Antikörper (970 kDa, Serumkonzentration ~1500 mg/l, biologische Halbwertszeit im Serum 10 Tage). Er wird

bei der spezifischen humoralen Immunantwort als erstes Immunglobulin

gebildet und hat den Vorteil, mit seiner "Schneeflockenform" mehrere Epitope gleichzeitig binden zu können.

Abbildung) ist ein pentamerer Antikörper (970 kDa, Serumkonzentration ~1500 mg/l, biologische Halbwertszeit im Serum 10 Tage). Er wird

bei der spezifischen humoralen Immunantwort als erstes Immunglobulin

gebildet und hat den Vorteil, mit seiner "Schneeflockenform" mehrere Epitope gleichzeitig binden zu können. | IgG wird aktiv über die Plazentaschranke transportiert |

Abbildung).

Abbildung).

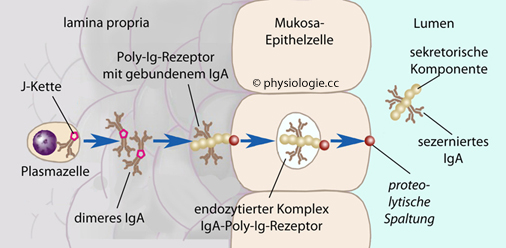

Abbildung: Transzytose von IgA über eine Schleimhaut

Abbildung: Transzytose von IgA über eine Schleimhaut

Abbildung): An der Basis der Epithelien

wird das IgA-Dimer über die J-Kette an einen Fc-Rezeptor, den Poly-Ig-Rezeptor,

gebunden. Dieses Glykoprotein der basolateralen Membran der

Epithelzellen transportiert IgA durch die Epithelzelle auf die Lumenseite der Schleimhaut (Atemwege, Speicheldrüsen, Verdauungssystem, Urogenitaltrakt, Tränendrüsen, Milchdrüsen).

Mit jeweils 5 extrazellulären Ig-Domänen kann dieser Rezeptor auch (das

pentamere) IgM über Epithelbarrieren in das Lumen transportieren

(daher "Poly") - s. oben.

Abbildung): An der Basis der Epithelien

wird das IgA-Dimer über die J-Kette an einen Fc-Rezeptor, den Poly-Ig-Rezeptor,

gebunden. Dieses Glykoprotein der basolateralen Membran der

Epithelzellen transportiert IgA durch die Epithelzelle auf die Lumenseite der Schleimhaut (Atemwege, Speicheldrüsen, Verdauungssystem, Urogenitaltrakt, Tränendrüsen, Milchdrüsen).

Mit jeweils 5 extrazellulären Ig-Domänen kann dieser Rezeptor auch (das

pentamere) IgM über Epithelbarrieren in das Lumen transportieren

(daher "Poly") - s. oben.  s. dort).

s. dort).| Vernetzen sich IgE-Moleküle, degranulieren Mastzellen und setzen Histamin frei Histamin erhöht die Endothelpermeabilität kleiner Blutgefäße Immunglobuline vom Typ IgE spielen bei Hypersensitivität vom Typ I (Soforttyp - anaphylaktische Reaktion) eine Schlüsselrolle |

Immunglobuline in Körperflüssigkeiten Gerundete Mittelwerte nach: Abbas / Lichtman / Pillai, Basic Immunology, 7th ed. 2024; Duale Reihe Innere Medizin, Thieme 2013; Deuschl H, Johansson SGO, Immunoglobulins in tracheo-bronchial secretion with special referencde to IgE. Clin Exp Immunol 1974; 16: 401-12 |

|||||

| IgG |

IgA |

IgM |

IgD |

IgE |

|

| Serum (mg/ml) |

13,5 |

3,5 |

1,5 |

<0,1 |

0,05 |

| Darmsaft (µg/ml) |

200 |

300 |

1 |

0 |

<0,4 |

| Liquor (µg/ml) | 8-25 |

<3 |

1 |

0 |

0 |

| Kolostrum (µg/ml) | 30 |

10000 |

800 |

0 |

0 |

| Tracheo- bronchiales Sekret (µg/ml) |

60 |

240 |

- |

- |

0,01 |

Als Agglutination

Als Agglutination  bezeichnet man die Aneinanderlagerung partikulärer Bestandteile im Blut. Agglutinine sind Stoffe im Blut, die partikuläre Bestandteile (z.B. Erythrozyten bei Blutgruppenunverträglichkeit) zur

Aggregation (Aneinanderlagerung) bringen und dadurch das Blut koagulieren (von flüssiger zu gelartiger Konsistenz überführen).

bezeichnet man die Aneinanderlagerung partikulärer Bestandteile im Blut. Agglutinine sind Stoffe im Blut, die partikuläre Bestandteile (z.B. Erythrozyten bei Blutgruppenunverträglichkeit) zur

Aggregation (Aneinanderlagerung) bringen und dadurch das Blut koagulieren (von flüssiger zu gelartiger Konsistenz überführen).  Präzipitine sind Antikörper, die durch Bindung ihres Antigens Antigen-Antikörper-Komplexe entstehen lassen. Diese sind besser phagozytierbar als gelöste Antigene. Präzipitationsreaktionen haben in der Labormedizin die ersten quantitativen Antikörperassays ermöglicht.

Präzipitine sind Antikörper, die durch Bindung ihres Antigens Antigen-Antikörper-Komplexe entstehen lassen. Diese sind besser phagozytierbar als gelöste Antigene. Präzipitationsreaktionen haben in der Labormedizin die ersten quantitativen Antikörperassays ermöglicht. Virusneutralisierende Antikörper: Mittels Neutralisationstests kann die antivirale Kapazität von Blutseren bestimmt werden.

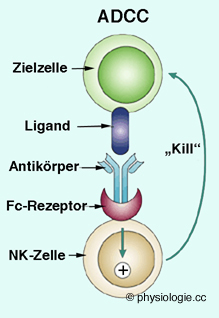

Virusneutralisierende Antikörper: Mittels Neutralisationstests kann die antivirale Kapazität von Blutseren bestimmt werden. Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity ADCC) ist ein Vorgang, durch den sich natürliche

Killerzellen (NKC) gegen IgG-markierte Zellen wenden und diese lysieren. NKC und andere Leukozyten docken an durch Antikörper

"markierte" (z.B. infizierte) Zellen (freie Antikörper lösen keine

Reaktion aus). Dazu exprimieren NK-Zellen CD16 (=FcγRIII), spezifische Rezeptoren für die konstante Domäne des IgG-Moleküls

(FcR), mit denen die Bindung an das Immunglobulin vermittelt wird. Resultat

dieser Bindung ist die Freisetzung des Inhalts von Granula sowie die

Sekretion

von Zytokinen, das Ziel ist die Abtötung der markierten Zelle.

Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity ADCC) ist ein Vorgang, durch den sich natürliche

Killerzellen (NKC) gegen IgG-markierte Zellen wenden und diese lysieren. NKC und andere Leukozyten docken an durch Antikörper

"markierte" (z.B. infizierte) Zellen (freie Antikörper lösen keine

Reaktion aus). Dazu exprimieren NK-Zellen CD16 (=FcγRIII), spezifische Rezeptoren für die konstante Domäne des IgG-Moleküls

(FcR), mit denen die Bindung an das Immunglobulin vermittelt wird. Resultat

dieser Bindung ist die Freisetzung des Inhalts von Granula sowie die

Sekretion

von Zytokinen, das Ziel ist die Abtötung der markierten Zelle.

Abbildung: Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität

Abbildung: Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität

Abbildung).

Abbildung).  Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität ist die Fc-Rezeptor-vermittelte Ausschüttung von NK-Zell-Granula und Abtötung von Zielzellen, die mit Antigenen beladen und mit

IgG-Molekülen markiert sind.

Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität ist die Fc-Rezeptor-vermittelte Ausschüttung von NK-Zell-Granula und Abtötung von Zielzellen, die mit Antigenen beladen und mit

IgG-Molekülen markiert sind.  Abbildung). Das erfordert eine neue Anordnung der entsprechenden

Gensegmente im Chromosom 14.

Abbildung). Das erfordert eine neue Anordnung der entsprechenden

Gensegmente im Chromosom 14.

Abbildung: Somatische Hypermutation und Isotypenwechsel

Abbildung: Somatische Hypermutation und Isotypenwechsel

werden - meist nach dem Isotypenwechsel - zusätzlich die antigenbindenden Enden der Antikörpermoleküle

variiert und die Vielfalt der möglichen Epitoperkennungen wesentlich

erhöht (

werden - meist nach dem Isotypenwechsel - zusätzlich die antigenbindenden Enden der Antikörpermoleküle

variiert und die Vielfalt der möglichen Epitoperkennungen wesentlich

erhöht ( Abbildung).

Abbildung).  Je besser der hypermutierte Antikörper mit dem Antigen zusammenpasst,

desto stärker proliferiert der betreffende B-Zell-Klon

(Selektionierung).

Je besser der hypermutierte Antikörper mit dem Antigen zusammenpasst,

desto stärker proliferiert der betreffende B-Zell-Klon

(Selektionierung).  Zerstörung von Mikroorganismen und Tumorzellen durch Phagozytose und Lyse

Zerstörung von Mikroorganismen und Tumorzellen durch Phagozytose und Lyse Entzündlich

erhöhter Durchtritt von Abwehrstoffen und Leukozyten ins Gewebe durch

Erweiterung der Gefäße und Steigerung ihrer Permeabilität

Entzündlich

erhöhter Durchtritt von Abwehrstoffen und Leukozyten ins Gewebe durch

Erweiterung der Gefäße und Steigerung ihrer Permeabilität Umbau und

Heilung (Reparation) durch das Zusammenwirken von Immunsystem,

Komplementfaktoren, Gerinnungs- und Fibrinolysemechanismus, Kininen;

Wachstum, Teilung und Neuformierung von Fibroblasten und Epithelzellen

bei der Wundheilung.

Umbau und

Heilung (Reparation) durch das Zusammenwirken von Immunsystem,

Komplementfaktoren, Gerinnungs- und Fibrinolysemechanismus, Kininen;

Wachstum, Teilung und Neuformierung von Fibroblasten und Epithelzellen

bei der Wundheilung. Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Klonale Selektion

Abbildung: Klonale Selektion

| Klonale Selektion: Axiome (Beispiel B-Zelle) |

| Antikörper sind primär divers, unabhängig von einem Antigenkontakt |

| Jeder B-Lymphozyt exprimiert Antikörper einer bestimmten Spezifität |

| Reife B-Zellen vermehren sich, wenn sie "ihr" Antigen binden, und bilden einen Plasmazell-Klon |

| Plasmazellen eines Klons produzieren Antikörper identer Spezifität |

| B-Zellen im Knochenmark, die

sich noch entwickeln, dürfen ihr (in diesem Fall wahrscheinlich

körpereigenes) Antigen nicht (stark) binden, sonst werden sie eliminiert

(zentrale Toleranz) |

- beim Menschen zutreffender: bone marrow für Knochenmark) recken ihre antikörperähnlichen Rezeptoren (B-Cell-Receptors, BCR; ~105 pro Zelle) - die wie Fühler in der Zellmembran stecken - nach außen, mit dem antigenerkennenden Fab-Teil voran.

Sie "angeln" sozusagen nach einem passenden Antigenmolekül (meist

freilich vergeblich, und ein Teilungssignal bleibt aus).

- beim Menschen zutreffender: bone marrow für Knochenmark) recken ihre antikörperähnlichen Rezeptoren (B-Cell-Receptors, BCR; ~105 pro Zelle) - die wie Fühler in der Zellmembran stecken - nach außen, mit dem antigenerkennenden Fab-Teil voran.

Sie "angeln" sozusagen nach einem passenden Antigenmolekül (meist

freilich vergeblich, und ein Teilungssignal bleibt aus). | Nach Doan / Lievano / Swanson-Mungerson / Viselli, Immunology (3rd ed). Lippincott Illustrated Reviews, Wolters Kluwer 2022 |

B-1 B-Zellen |

B-2 B-Zellen |

| Erstmaliges Auftreten |

Fetalperiode |

peri-/postnatal |

| Vorkommen |

Respirations- / Gastrointestinal- system |

multipel |

| Diversität |

niedrig |

hoch |

| immunologisches Gedächtnis |

kaum |

ja |

| typische Antigene |

Kohlenhydrate |

Proteine |

| Dominanter Isotyp auf naiver B-Zelle |

IgM > IgD |

IgD > IgM |

| Isotypenwechsel |

begrenzt |

typisch |

| T-Zell-Hilfe benötigt? |

fast niemals |

fast immer |

| Ersatz |

selbsterneuernd in der Peripherie |

kontinuierlicher Nachschub aus dem Knochenmark |

Abbildung: Plasmazelle

Abbildung: Plasmazelle

Abbildung), die pro Sekunde mehrere tausend (je nach Antikörperart bis zu ~104) Antikörpermoleküle (die nicht mehr wie der BCR in der Membran stecken bleiben) sezernieren.

Auf diese Weise wird in den extrazellulären Flüssigkeiten ein spezifischer Immunschutz aufgebaut.

Abbildung), die pro Sekunde mehrere tausend (je nach Antikörperart bis zu ~104) Antikörpermoleküle (die nicht mehr wie der BCR in der Membran stecken bleiben) sezernieren.

Auf diese Weise wird in den extrazellulären Flüssigkeiten ein spezifischer Immunschutz aufgebaut. | Antigenkontakt macht betreffende B-Lymphozyten zu Plasmazellen |

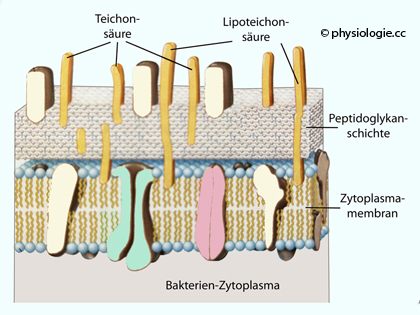

- Bestandteile der Hülle Gram-positiver Bakterien (

- Bestandteile der Hülle Gram-positiver Bakterien ( Abbildung) - die Sekretion von IgG2 an.

Abbildung) - die Sekretion von IgG2 an.

Abbildung: Teichon- und Lipoteichonsäuren in der Außenwand (Peptidoglykanschichte) eines grampositiven Bakteriums

Abbildung: Teichon- und Lipoteichonsäuren in der Außenwand (Peptidoglykanschichte) eines grampositiven Bakteriums vgl. dort

vgl. dort

| Die Membran von B-Lymphozyten enthält IgM und IgD |

| Plasmazellen sezernieren (gegen das betreffende Antigen gerichtete) Antikörper |

Abbildung: Antikörpervermittelte Phagozytose

Abbildung: Antikörpervermittelte Phagozytose

Abbildung). So können etwa Viren

abgefangen werden, bevor sie Zellen infizieren. Tatsächlich dient die

erworbene ("spezifische") Immunität zu einem guten Teil der

Virusbekämpfung.

Abbildung). So können etwa Viren

abgefangen werden, bevor sie Zellen infizieren. Tatsächlich dient die

erworbene ("spezifische") Immunität zu einem guten Teil der

Virusbekämpfung.

Der Antikörpertiter (Serumtiter) ist das Ergebnis eines immunhämatologischen Verdünnungsverfahrens - meist jeweils auf das doppelte Volumen, also in Zweierstufen (1:2n) im Rahmen einer geometrischen Verdünnungsreihe: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 etc.

Die Fragestellung lautet: Bis zu welchem Verdünnungsgrad ist die

spezifische Wirksamkeit des Antikörpers im Serum einer untersuchten

Person gegen ein bestimmtes Antigen in vitro nachweisbar?

Der Antikörpertiter (Serumtiter) ist das Ergebnis eines immunhämatologischen Verdünnungsverfahrens - meist jeweils auf das doppelte Volumen, also in Zweierstufen (1:2n) im Rahmen einer geometrischen Verdünnungsreihe: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 etc.

Die Fragestellung lautet: Bis zu welchem Verdünnungsgrad ist die

spezifische Wirksamkeit des Antikörpers im Serum einer untersuchten

Person gegen ein bestimmtes Antigen in vitro nachweisbar?  Immunität lässt sich durch Impfung erreichen, ohne dass bzw. bevor es zu einer Erkrankung kommt:

Immunität lässt sich durch Impfung erreichen, ohne dass bzw. bevor es zu einer Erkrankung kommt: Aktive

Schutzimpfung: In der krankmachenden (pathogenen) Wirkung

abgeschwächte, aber antigen wirksame Erreger - oder Giftstoffe (Toxine) - werden

injiziert. Vorteil: Das Immunsystem baut einen lang anhaltenden

spezifischen Schutz gegen den Antigenträger auf. Gedächtniszellen

bewirken bei nochmaliger Infektion ein rasches Wiederaufleben der

Immunantwort. Dieser Mechanismus kann durch wiederholte Impfung

(Boosterung) verstärkt werden.

Aktive

Schutzimpfung: In der krankmachenden (pathogenen) Wirkung

abgeschwächte, aber antigen wirksame Erreger - oder Giftstoffe (Toxine) - werden

injiziert. Vorteil: Das Immunsystem baut einen lang anhaltenden

spezifischen Schutz gegen den Antigenträger auf. Gedächtniszellen

bewirken bei nochmaliger Infektion ein rasches Wiederaufleben der

Immunantwort. Dieser Mechanismus kann durch wiederholte Impfung

(Boosterung) verstärkt werden. Passive

Schutzimpfung: Antikörper werden in Form eines Immunserums injiziert.

Die Antikörper werden durch Immunisierung von Tieren gewonnen.

Vorteil: Sofortige Wirkung, die aber nicht anhält, da die Antikörper

innerhalb einiger Wochen wieder abgebaut werden.

Passive

Schutzimpfung: Antikörper werden in Form eines Immunserums injiziert.

Die Antikörper werden durch Immunisierung von Tieren gewonnen.

Vorteil: Sofortige Wirkung, die aber nicht anhält, da die Antikörper

innerhalb einiger Wochen wieder abgebaut werden.

B-Zellen verleihen humorale Immunität - diese schützt vor

extrazellulären Mikroben und ihren Toxinen; T-Zellen verleihen

zelluläre Immunität - diese ist gegen intrazelluläre Mikroben gerichtet

B-Zellen verleihen humorale Immunität - diese schützt vor

extrazellulären Mikroben und ihren Toxinen; T-Zellen verleihen

zelluläre Immunität - diese ist gegen intrazelluläre Mikroben gerichtet Lymphozyten sind mobil: Etwa 500 Milliarden durchstreifen pro Tag

Blutbahn, Gewebe und Lymphsystem. Das ergibt eine ausreichende

Wahrscheinlichkeit, dass T-Zellen MHC-gebundene Antigene auf

antigenpräsentierenden Zellen vorfinden, durch die sie aktiviert werden

Lymphozyten sind mobil: Etwa 500 Milliarden durchstreifen pro Tag

Blutbahn, Gewebe und Lymphsystem. Das ergibt eine ausreichende

Wahrscheinlichkeit, dass T-Zellen MHC-gebundene Antigene auf

antigenpräsentierenden Zellen vorfinden, durch die sie aktiviert werden Die Zahl zirkulierender naiver Lymphozyten bleibt weitgehend stabil (homöostatische Proliferation) Die Zahl zirkulierender naiver Lymphozyten bleibt weitgehend stabil (homöostatische Proliferation) Lymphozyten erkennen Antigene über T-Zell-Rezeptoren oder Immunglobuline (B-Zellen) Lymphozyten erkennen Antigene über T-Zell-Rezeptoren oder Immunglobuline (B-Zellen)  Haptene sind kleine Moleküle, die an Antikörper binden, ohne Immunantworten auszulösen Haptene sind kleine Moleküle, die an Antikörper binden, ohne Immunantworten auszulösen Antikörper werden von B-Zellen bzw. Plasmazellen gebildet und binden

einerseits Antigene, andererseits lösen sie Effektormechanismen - wie

Komplementaktivierung - aus. So vereinen sie spezifische und

unspezifische Funktionen. Frei in den Extrazellulärraum sezerniert,

wirken sie antimikrobiell (in Blutplasma, Sekreten, interstitiellen und

transzellulären Räumen); in der B-Zellmembran sind sie

Antigenrezeptoren. Sie bestehen aus leichten (L) und schweren (H)

Ketten mit variablen (V) und konstanten (C) Regionen. Ihr Fab-Teil

trägt einen “Abdruck” eines Antigenmoleküls, der Fc-Teil bindet an

Fc-Rezeptoren z.B. phagozytierender Zellen, aktiviert Komplement und

kann Opsonisation, Degranulation und Zytolyse bewirken

Antikörper werden von B-Zellen bzw. Plasmazellen gebildet und binden

einerseits Antigene, andererseits lösen sie Effektormechanismen - wie

Komplementaktivierung - aus. So vereinen sie spezifische und

unspezifische Funktionen. Frei in den Extrazellulärraum sezerniert,

wirken sie antimikrobiell (in Blutplasma, Sekreten, interstitiellen und

transzellulären Räumen); in der B-Zellmembran sind sie

Antigenrezeptoren. Sie bestehen aus leichten (L) und schweren (H)

Ketten mit variablen (V) und konstanten (C) Regionen. Ihr Fab-Teil

trägt einen “Abdruck” eines Antigenmoleküls, der Fc-Teil bindet an

Fc-Rezeptoren z.B. phagozytierender Zellen, aktiviert Komplement und

kann Opsonisation, Degranulation und Zytolyse bewirken Antigene werden von Lymphozyten, Makrophagen oder dendritischen Zellen zu Lymphfollikeln gebracht Antigene werden von Lymphozyten, Makrophagen oder dendritischen Zellen zu Lymphfollikeln gebracht Antikörper liegen in Form verschiedener Klassen

(Immunglobulin-Isotypen) vor: IgM (pentamer, erstes Immunglobulin bei

Klonselektion), IgG (monomer, höchste Serumkonzentration), IgA (am

intensivsten produzierte Immunglobulinklasse, besonders von

Schleimhäuten), IgD und IgE

Antikörper liegen in Form verschiedener Klassen

(Immunglobulin-Isotypen) vor: IgM (pentamer, erstes Immunglobulin bei

Klonselektion), IgG (monomer, höchste Serumkonzentration), IgA (am

intensivsten produzierte Immunglobulinklasse, besonders von

Schleimhäuten), IgD und IgE Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) bedeutet

Fc-Rezeptor-vermittelte Ausschüttung von NK-Zell-Granula und Abtötung

von Zielzellen, die mit Antigenen beladen und mit IgG markiert sind

Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) bedeutet

Fc-Rezeptor-vermittelte Ausschüttung von NK-Zell-Granula und Abtötung

von Zielzellen, die mit Antigenen beladen und mit IgG markiert sind Somatische Hypermutation verändert die antigenbindenden Enden der

Antikörper und steigert so die Vielfalt möglicher Epitoperkennungen

Somatische Hypermutation verändert die antigenbindenden Enden der

Antikörper und steigert so die Vielfalt möglicher Epitoperkennungen

|