Mikrozirkulation, Interstitium, Lymphtransport

Mikrozirkulation, Interstitium, Lymphtransport

Cadherine: nach engl. calcium adhering

Cadherine: nach engl. calcium adhering| Gewebe, Blut- und Lymphgefäße tauschen über Kapillarwände eine als Filtrat bezeichnete Flüssigkeit aus. Druckgradienten (hydrostatisch, osmotisch) treiben diesen Austausch an. Bei normalen kapillären Blutdruckwerten strömt Ultrafiltrat

(das kaum Makromoleküle enthält) aus dem Blut, gelangt in das

Interstitium und über Lymphgefäße zurück in den Kreislauf. Das sorgt für konvektiven Austausch gelöster Stoffe. Die Kräfte, welche die Filtration der Flüssigkeit steuern, sind in der Starling-Filtrationsgleichung definiert. Sie sind einerseits durch den Blut- und Gewebedruck bestimmt (hydrostatisch), andererseits durch unterschiedliche Eiweißkonzentration an der Kapillarwand (kolloidosmotisch). Permeabilität ist die Durchlässigkeit der Kapillarwände, sie ist regional sehr unterschiedlich - je nach Gefäßtyp - und lässt sich über die hydraulische Leitfähigkeit quantifizieren. Der Betrag der Permeabilität für einen Stoff erklärt sich aus den Eigenschaften der Moleküle (Größe, Form, Ladung) und der Gefäßwand. Einige Gebiete der Mikrozirkulation weisen besonders dichte Kapillaren auf. Die Blut-Hirn-Schranke zum Beispiel lässt außer Wasser, Atemgasen und einigen kleineren Molekülen nur an besonderen Stellen (zirkumventrikulären Organen) auch größere Moleküle hindurchtreten. Lipidlösliche Stoffe gelangen leichter durch diese Barrieren. Spezielle Transporter (Carrier) stehen für den Übertritt bestimmter (polarer) Stoffe zur Verfügung. Plasmaproteine gelangen aus dem Interstitium über das Lymphgefäßsystem in den Kreislauf. Die tägliche Lymphproduktion wird bei einer erwachsenen Person auf rund 10 l/d geschätzt und lässt sich durch Anregung der Propulsion (rhythmisch kontrahierende "Lymphherzen", Gefäßklappen) stark (~10-fach) steigern. Funktioniert die physiologische Lymphdrainage nicht (chirurgische Entfernung von Lymphbahnen), dann verursacht die steigende Konzentration an Makromolekülen einen hohen kolloidosmotischen (=onkotischen) Effekt, und Flüssigkeit staut sich im Gewebe zurück (Lymphödem). |

Starling-Gleichgewicht

Starling-Gleichgewicht  Permeabilität und Endotheltyp

Permeabilität und Endotheltyp  Endothelien: Funktion und Regulation

Endothelien: Funktion und Regulation  Blut-Hirn-, Blut-Liquor-, und arachnoidale Schranke

Blut-Hirn-, Blut-Liquor-, und arachnoidale Schranke  Lymphsystem

Lymphsystem Permeabilität

Permeabilität  Perizyt

Perizyt  Hydraulische Leitfähigkeit

Hydraulische Leitfähigkeit

Core messages

Core messages Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Mikrozirkulation

Abbildung: Mikrozirkulation liegt zwischen Zellen (Intrazellulärraum) und Gefäßen (Intravasalraum). Es ist ein

"Marktplatz" des Stoffaustausches über die interstitielle Flüssigkeit.

Diese hat eine Zusammensetzung, die bezüglich der Elektrolyte und

kleineren organischen Moleküle, wie z.B. Glucose, sehr ähnliche

Konzentrationswerte aufweist wie das Blutplasma (

liegt zwischen Zellen (Intrazellulärraum) und Gefäßen (Intravasalraum). Es ist ein

"Marktplatz" des Stoffaustausches über die interstitielle Flüssigkeit.

Diese hat eine Zusammensetzung, die bezüglich der Elektrolyte und

kleineren organischen Moleküle, wie z.B. Glucose, sehr ähnliche

Konzentrationswerte aufweist wie das Blutplasma ( s. dort).

s. dort).

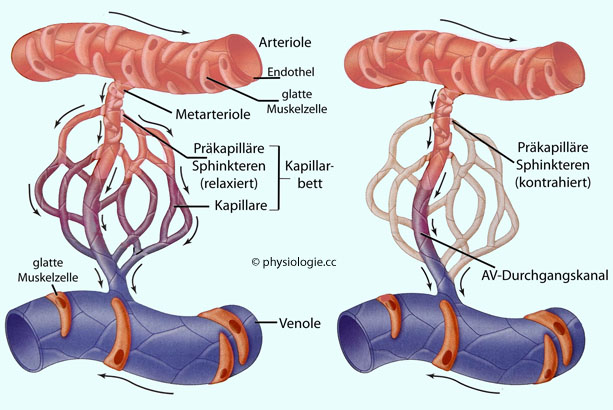

Abbildung: Organisation der Mikrozirkulation

Abbildung: Organisation der Mikrozirkulation

durchströmt; ob eine Kapillare offen ist, hängt vom Kontraktionszustand der vorgeschalteten terminalen Arteriole

ab. Beispielsweise ist im ruhenden Skelettmuskel ein Teil der

Kapillaren "geschlossen", da ihre terminale Arteriole kontrahiert ist;

andere sind offen (terminale Arteriole relaxiert), insgesamt oszilliert

das Durchblutungsmuster (heterogene Perfusion

in ruhendem Gewebe). Die einzelnen Arteriolen bleiben nicht lange

kontrahiert oder relaxiert, der Zustand wechselt alle etwa 15 Sekunden (Vasomotion)

- die Intervalle können auch länger (bis zu mehrere Minuten) dauern. Je

mehr Arteriolen dilatieren (bei zunehmender Aktivierung des Muskels),

desto homogener wird die Durchblutung.

durchströmt; ob eine Kapillare offen ist, hängt vom Kontraktionszustand der vorgeschalteten terminalen Arteriole

ab. Beispielsweise ist im ruhenden Skelettmuskel ein Teil der

Kapillaren "geschlossen", da ihre terminale Arteriole kontrahiert ist;

andere sind offen (terminale Arteriole relaxiert), insgesamt oszilliert

das Durchblutungsmuster (heterogene Perfusion

in ruhendem Gewebe). Die einzelnen Arteriolen bleiben nicht lange

kontrahiert oder relaxiert, der Zustand wechselt alle etwa 15 Sekunden (Vasomotion)

- die Intervalle können auch länger (bis zu mehrere Minuten) dauern. Je

mehr Arteriolen dilatieren (bei zunehmender Aktivierung des Muskels),

desto homogener wird die Durchblutung. Über Gewebeversorgung, perikapillären Sauerstoffpartialdruck und Krogh'schen Zylinder s. dort

Über Gewebeversorgung, perikapillären Sauerstoffpartialdruck und Krogh'schen Zylinder s. dort mit 150-200 l/d nicht mitgerechnet) wird großteils

durch Lymphkapillaren aus dem Interstitium abtransportiert

(

mit 150-200 l/d nicht mitgerechnet) wird großteils

durch Lymphkapillaren aus dem Interstitium abtransportiert

(  Abbildung). Dabei werden auch Makromoleküle (vor allem Proteine)

weiterbefördert, um über die großen Lymphgefäße wieder in den

Blutkreislauf zurück zu gelangen. Das interstitielle Flüssigkeitsvolumen

macht ~15% des Körpergewichts aus, bei Entwicklung von Ödemen

Abbildung). Dabei werden auch Makromoleküle (vor allem Proteine)

weiterbefördert, um über die großen Lymphgefäße wieder in den

Blutkreislauf zurück zu gelangen. Das interstitielle Flüssigkeitsvolumen

macht ~15% des Körpergewichts aus, bei Entwicklung von Ödemen

(=Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe) nimmt dieser Prozentsatz zu.

(=Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe) nimmt dieser Prozentsatz zu. Über die Zusammensetzung der interstitiellen Flüssigkeit s. dort

Über die Zusammensetzung der interstitiellen Flüssigkeit s. dort Filtrationskoeffizient

Filtrationskoeffizient  Hydrostatischer Druck

Hydrostatischer Druck  Kolloidosmotischer (onkotischer) Druck

Kolloidosmotischer (onkotischer) Druck  Reflexionskoeffizient

Reflexionskoeffizient (vaskulär-endothelial)

an Kontaktstellen benachbarter Endothelzellen (diese haben keine

Desmosomen). Cadherine kommen auch in anderen Geweben vor und weisen

spezifische Expressionsmuster auf.

(vaskulär-endothelial)

an Kontaktstellen benachbarter Endothelzellen (diese haben keine

Desmosomen). Cadherine kommen auch in anderen Geweben vor und weisen

spezifische Expressionsmuster auf. Hydrostatisch (Druck innen minus Druck außen)

und

Hydrostatisch (Druck innen minus Druck außen)

und kolloidosmotisch (Druck außen minus Druck innen; der kolloidosmotische (onkotische

kolloidosmotisch (Druck außen minus Druck innen; der kolloidosmotische (onkotische

) Effekt entsteht durch die Strömung kleiner Teilchen (Wasser, Elektrolyte, Glucose,...) durch eine

Dialysemembran (wie die "Glykokalyx-Matte" des Endothels), welche Makromoleküle wie Proteine nicht passieren

lässt. Wie bei der Osmose, strömt das Lösungsmittel (in diesem Fall Ultrafiltrat) auf die Seite der höheren Konzentration der gelösten Moleküle (in diesem Falle Proteine), die nicht durch die (Dialyse-) Membran passieren können.

) Effekt entsteht durch die Strömung kleiner Teilchen (Wasser, Elektrolyte, Glucose,...) durch eine

Dialysemembran (wie die "Glykokalyx-Matte" des Endothels), welche Makromoleküle wie Proteine nicht passieren

lässt. Wie bei der Osmose, strömt das Lösungsmittel (in diesem Fall Ultrafiltrat) auf die Seite der höheren Konzentration der gelösten Moleküle (in diesem Falle Proteine), die nicht durch die (Dialyse-) Membran passieren können. Abbildung) folgt dem effektiven (Netto-) Filtrationsdruck.

Abbildung) folgt dem effektiven (Netto-) Filtrationsdruck.

Abbildung: Filtrationskräfte (Starling-Gleichgewicht

Abbildung: Filtrationskräfte (Starling-Gleichgewicht  )

)

| Kontraktion postkapillärer Venolen steigert Filtrationsdruck und Auswärtsfiltration |

In den Kapillaren der Beine kann die Filtrationsfraktion durch mehrstündiges

ruhiges Sitzen ("economy class syndrome") durch Auswärtsfiltration (das Fußvolumen nimmt dabei um ~30 ml/h zu) von wenigen Promille auf bis zu 27% ansteigen (was den Lymphfluss aus den Beinen steigert), der kolloidosmotische

Druck im Blut der Beinvenen kann von 25 auf bis zu ~45 mmHg fast

verdoppelt werden; der

kolloidosmotische Druck des Blutplasmas im gesamten Kreislauf steigt dabei um bis zu 20% (von 25 auf ~30 mmHg)

In den Kapillaren der Beine kann die Filtrationsfraktion durch mehrstündiges

ruhiges Sitzen ("economy class syndrome") durch Auswärtsfiltration (das Fußvolumen nimmt dabei um ~30 ml/h zu) von wenigen Promille auf bis zu 27% ansteigen (was den Lymphfluss aus den Beinen steigert), der kolloidosmotische

Druck im Blut der Beinvenen kann von 25 auf bis zu ~45 mmHg fast

verdoppelt werden; der

kolloidosmotische Druck des Blutplasmas im gesamten Kreislauf steigt dabei um bis zu 20% (von 25 auf ~30 mmHg)  In den vasa recta der Nierentubuli

ist der Betrag des kolloidosmotischen Drucks aufgrund der

vorausgegangenen intensiven glomerulären Filtration ~40 mmHg. Das

ergibt eine starke absorptive Kraft für die Rückresorption von

Flüssigkeit in die Gefäße

In den vasa recta der Nierentubuli

ist der Betrag des kolloidosmotischen Drucks aufgrund der

vorausgegangenen intensiven glomerulären Filtration ~40 mmHg. Das

ergibt eine starke absorptive Kraft für die Rückresorption von

Flüssigkeit in die Gefäße Im

Lungengewebe herrscht ein hoher (16-20 mmHg) kolloidosmotischer Druck

(Proteinkonzentration ~70% derjeniger im Blutplasma); die kapilläre

Filtration ist dadurch minimiert.

Im

Lungengewebe herrscht ein hoher (16-20 mmHg) kolloidosmotischer Druck

(Proteinkonzentration ~70% derjeniger im Blutplasma); die kapilläre

Filtration ist dadurch minimiert.

Abbildung: Reflexionskoeffizient

Abbildung: Reflexionskoeffizient

Einerseits (Js) dem Transport von Proteinmolekülen durch die Kapillarwand (transendothelialer Caveola-Vesikel-Mechanismus, s. unten und

Einerseits (Js) dem Transport von Proteinmolekülen durch die Kapillarwand (transendothelialer Caveola-Vesikel-Mechanismus, s. unten und  Abbildung),

Abbildung),

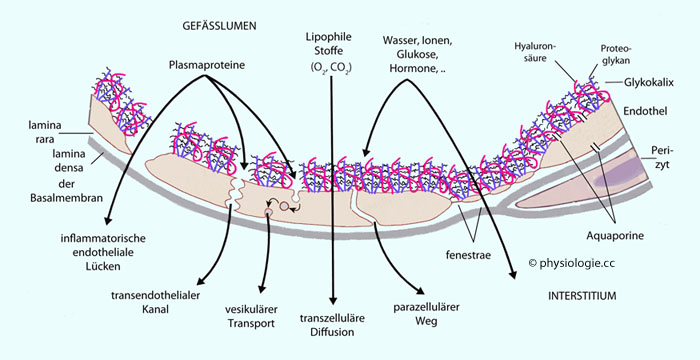

Abbildung: Kapillarwand

Abbildung: Kapillarwand

andererseits (Jv) der Strömung von Wasser aus der Kapillare (Auswärtsfiltration); es gilt die interstitielle Verdünnungsgleichung:

andererseits (Jv) der Strömung von Wasser aus der Kapillare (Auswärtsfiltration); es gilt die interstitielle Verdünnungsgleichung: Abbildung).

Abbildung). Die Permeabilität einer Gefäßwand ist definiert als die Diffusion eines Stoffes pro

Membranfläche pro Konzentrationsunterschied dieses Stoffes (analog zum

Fick'schen Diffusionsgesetz). Sie hat die Dimension einer Geschwindigkeit (z.B. 10-6cm/s, Tabelle):

Die Permeabilität einer Gefäßwand ist definiert als die Diffusion eines Stoffes pro

Membranfläche pro Konzentrationsunterschied dieses Stoffes (analog zum

Fick'schen Diffusionsgesetz). Sie hat die Dimension einer Geschwindigkeit (z.B. 10-6cm/s, Tabelle):  Kapillarpermeabilität für gelöste Stoffe  Modifiziert nach Herring / Paterson, Levick's Introduction to Cardiovascular Physiology, 6th ed. 2018 |

|||||

| Substanz |

Masse (Da) |

Diffusions- koeffizient (10-5cm2/s) |

Stokes- Einstein- Radius * (nm) |

Kapillartyp |

Permeabilität (10-6cm/s) |

| O2 |

32 |

2,11 |

0,16 |

kontinuierlich |

105 |

| Harnstoff |

60 |

1,90 |

0,26 |

kontinuierlich | 26-28 |

| Glucose |

180 |

0,91 |

0,36 |

kontinuierlich | 9-13 |

| Saccharose |

342 |

0,72 |

0,47 |

kontinuierlich | 6-9 |

| zerebral |

0,1 |

||||

| fenestriert |

>270 |

||||

| Albumin |

69.103 |

0,085 |

3,55 |

kontinuierlich | 0,03-0,01 |

| fenestriert |

0,04 |

||||

Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Der parazelluläre Weg: Kapilläre Gefäßwandstruktur

Abbildung: Der parazelluläre Weg: Kapilläre Gefäßwandstruktur

Der parazelluläre

Weg zwischen den Endothelzellen steht hydrophilen Molekülen offen; die

vorhandene Austauschfläche

ist allerdings gering: Unterbrechungen der tight-junction-Leisten

gestatten den Stoffaustausch durch ein System gegeneinander versetzter

Spalträume. Diese Spalten machen 0,2-0,4% der gesamten

Kapillaroberfläche aus.

Der parazelluläre

Weg zwischen den Endothelzellen steht hydrophilen Molekülen offen; die

vorhandene Austauschfläche

ist allerdings gering: Unterbrechungen der tight-junction-Leisten

gestatten den Stoffaustausch durch ein System gegeneinander versetzter

Spalträume. Diese Spalten machen 0,2-0,4% der gesamten

Kapillaroberfläche aus.  Occludin und Claudin (Bestandteile von tight junctions),

Occludin und Claudin (Bestandteile von tight junctions), E-Cadherin (stabilisiert Kontakte zwischen Endothelzellen),

E-Cadherin (stabilisiert Kontakte zwischen Endothelzellen),

Zonula-occludens-Protein (ZO-1),

Zonula-occludens-Protein (ZO-1),  Junctional adhesion molecule (JAM-1),

Junctional adhesion molecule (JAM-1),

Catenine (Schaltstellen zwischen Cadherinen und Aktinfilamenten),

Catenine (Schaltstellen zwischen Cadherinen und Aktinfilamenten),  Actinin (notwendig für die Anheftung von Aktinfilamenten)

Actinin (notwendig für die Anheftung von Aktinfilamenten) Abbildung), zwischen denen sich Wasser- und wasserlösliche

Moleküle slalomartig hindurchdrängen und so zwischen Blut und

Interstitium wechseln können. Die interzellulären Kontaktproteine -

Claudin, Occludin, JAM an tight junctions einerseits, Cadherine (die

durch Ca++ stabilisiert werden) und Catenine andererseits - sind über α-Actinin mit Aktinfilamenten in der Zelle verknüpft.

Abbildung), zwischen denen sich Wasser- und wasserlösliche

Moleküle slalomartig hindurchdrängen und so zwischen Blut und

Interstitium wechseln können. Die interzellulären Kontaktproteine -

Claudin, Occludin, JAM an tight junctions einerseits, Cadherine (die

durch Ca++ stabilisiert werden) und Catenine andererseits - sind über α-Actinin mit Aktinfilamenten in der Zelle verknüpft. Für den Transport durch

die Endothelzellen müssen hauptsächlich transmembranale Möglichkeiten genutzt werden

(Vorteil: große Membranfläche): Die Zellmembran ist für lipophile

(Lösung in der Membran) oder auch sehr kleine hydrophile Moleküle relativ leicht permeabel (Membranporen: ~0,3 nm Durchmesser, das funktioniert z.B. für Harnstoff mit 0,2 nm, aber nicht mehr z.B.

für Zucker- oder Aminosäuremoleküle); größere polare Stoffe sind auf

die zahlreichen "Kanäle", Transporter und "Pumpen" angewiesen, um durch

die Membranbarriere zu gelangen.

Für den Transport durch

die Endothelzellen müssen hauptsächlich transmembranale Möglichkeiten genutzt werden

(Vorteil: große Membranfläche): Die Zellmembran ist für lipophile

(Lösung in der Membran) oder auch sehr kleine hydrophile Moleküle relativ leicht permeabel (Membranporen: ~0,3 nm Durchmesser, das funktioniert z.B. für Harnstoff mit 0,2 nm, aber nicht mehr z.B.

für Zucker- oder Aminosäuremoleküle); größere polare Stoffe sind auf

die zahlreichen "Kanäle", Transporter und "Pumpen" angewiesen, um durch

die Membranbarriere zu gelangen.

Abbildung: Kapillartypen

Abbildung: Kapillartypen

Eine

weitere Möglichkeit ist die des "Shuttling"

durch die Zelle mittels

rezeptor-mediierter Endozytose und anschließender Exozytose am anderen

Zellpol (Transzytose). Auf diese Weise können z.B. Lipoproteine oder Transferrin aus

dem Blut in das Interstitium gelangen (

Eine

weitere Möglichkeit ist die des "Shuttling"

durch die Zelle mittels

rezeptor-mediierter Endozytose und anschließender Exozytose am anderen

Zellpol (Transzytose). Auf diese Weise können z.B. Lipoproteine oder Transferrin aus

dem Blut in das Interstitium gelangen (  Abbildung). Dabei bilden

sich gelegentlich auch durchgehende "Passagetunnel" (transendotheliale Kanäle) durch transientes

Konfluieren mehrerer Caveolae bzw. Vesikel. Die als Caveolae

bezeichneten Einstülpungen der Zellmembran sind auf der

zytoplasmatischen Seite mit Caveolin bedeckt und tragen Rezeptoren für

Albumin, Transferrin, Coeruloplasmin, Insulin.

Abbildung). Dabei bilden

sich gelegentlich auch durchgehende "Passagetunnel" (transendotheliale Kanäle) durch transientes

Konfluieren mehrerer Caveolae bzw. Vesikel. Die als Caveolae

bezeichneten Einstülpungen der Zellmembran sind auf der

zytoplasmatischen Seite mit Caveolin bedeckt und tragen Rezeptoren für

Albumin, Transferrin, Coeruloplasmin, Insulin.  Abbildung):

Abbildung):

Kontinuierliche Kapillarwände

- dieser Typus findet sich am häufigsten im Körper (Skelettmuskel,

Herzmuskel, Haut, Lunge, Bindegewebe, Fettgewebe). 1-3 Endothelzellen

bilden den Kapillarquerschnitt, umgeben von einer Basalmembran sowie

fallweise Perizyten, die regulativ tätig und kontraktil sein können.

Die transkapilläre Diffusionsstrecke beträgt ~0,3 µm. Die

Spalten zwischen den

Endothelzellen sind nur 10-15 nm weit, sie lassen wegen der Glykokalyx

(die sich wie eine Matte über die luminale Seite der interzellulären

Spalten legt) nur kleine Moleküle passieren. Das Caveola-Vesikel-System (s. oben und

Kontinuierliche Kapillarwände

- dieser Typus findet sich am häufigsten im Körper (Skelettmuskel,

Herzmuskel, Haut, Lunge, Bindegewebe, Fettgewebe). 1-3 Endothelzellen

bilden den Kapillarquerschnitt, umgeben von einer Basalmembran sowie

fallweise Perizyten, die regulativ tätig und kontraktil sein können.

Die transkapilläre Diffusionsstrecke beträgt ~0,3 µm. Die

Spalten zwischen den

Endothelzellen sind nur 10-15 nm weit, sie lassen wegen der Glykokalyx

(die sich wie eine Matte über die luminale Seite der interzellulären

Spalten legt) nur kleine Moleküle passieren. Das Caveola-Vesikel-System (s. oben und  Abbildung oben) kann auch Makromoleküle transferieren, wenn auch nur vereinzelt: Der Reflexionskoeffizient (σ) beträgt fast 1, der kolloidosmotische Effekt kommt im Starling-Gleichgewicht deutlich zum Ausdruck.

Abbildung oben) kann auch Makromoleküle transferieren, wenn auch nur vereinzelt: Der Reflexionskoeffizient (σ) beträgt fast 1, der kolloidosmotische Effekt kommt im Starling-Gleichgewicht deutlich zum Ausdruck. Perizyten

(Rouget-Zellen) sind komtraktile Bindegewebszellen, die den

Endothelzellen von Blutkapillaren außen anliegen und mit denen sie

durch die Basalmembran hindurch (physikalisch: Cadherin, Connexin, Fibronectin; und parakrin)

kommunizieren. Sie wirken in vielen Organen und Geweben, z.B.

beteiligen sie sich an der Regulierung des kapillären Blutflusses, an

der Angiogenese, an der Synthese von Erythropoetin in der Niere, der Blut-Hirn-Schranke, oder an der Entfernung

(Phagozytose) von Abbauprodukten.

Perizyten

(Rouget-Zellen) sind komtraktile Bindegewebszellen, die den

Endothelzellen von Blutkapillaren außen anliegen und mit denen sie

durch die Basalmembran hindurch (physikalisch: Cadherin, Connexin, Fibronectin; und parakrin)

kommunizieren. Sie wirken in vielen Organen und Geweben, z.B.

beteiligen sie sich an der Regulierung des kapillären Blutflusses, an

der Angiogenese, an der Synthese von Erythropoetin in der Niere, der Blut-Hirn-Schranke, oder an der Entfernung

(Phagozytose) von Abbauprodukten.  Fenestrierte

Kapillarwände haben eine mindestens 10-fach größere Permeabilität für

kleinmolekulare Stoffe als kontinuierliche, der Reflexionskoeffizient (σ) hat einen Betrag deutlich unter 1. Fenestrierte Kapillaren finden sich in der Niere, in exokrinen und endokrinen Drüsen, im Darm (Mukosa), in den plexus chorioidei, Gelenksauskleidungen (Synovia), im Ziliarkörper des Auges. Fenestrierungen (~50-70 nm Durchmesser) erleichtern

den Durchtritt auszutauschender Stoffe, sind aber von einer Glykokalyx-Matte bedeckt (

Fenestrierte

Kapillarwände haben eine mindestens 10-fach größere Permeabilität für

kleinmolekulare Stoffe als kontinuierliche, der Reflexionskoeffizient (σ) hat einen Betrag deutlich unter 1. Fenestrierte Kapillaren finden sich in der Niere, in exokrinen und endokrinen Drüsen, im Darm (Mukosa), in den plexus chorioidei, Gelenksauskleidungen (Synovia), im Ziliarkörper des Auges. Fenestrierungen (~50-70 nm Durchmesser) erleichtern

den Durchtritt auszutauschender Stoffe, sind aber von einer Glykokalyx-Matte bedeckt (  Abbildung). Die Fenster der Glomerulumkapillaren in der

Niere sind offen, andere mit

einer dünnen (4-5 nm), aus Glykoproteinen aufgebauten Membran versehen,

die eine Struktur wie Speichen eines Wagenrades aufweist, zwischen

denen filtrierte Moleküle die Seite wechseln.

Abbildung). Die Fenster der Glomerulumkapillaren in der

Niere sind offen, andere mit

einer dünnen (4-5 nm), aus Glykoproteinen aufgebauten Membran versehen,

die eine Struktur wie Speichen eines Wagenrades aufweist, zwischen

denen filtrierte Moleküle die Seite wechseln.

Abbildung: Transportwege über die Kapillarwand

Abbildung: Transportwege über die Kapillarwand

Diskontinuierliche

Kapillarwände - hier finden sich neben Fenestrierungen auch große

Spalträume (>100 nm weit) zwischen den Endothelzellen. Die Basalmembran ist nicht

durchgehend; folglich können nicht nur Makromoleküle (Leber), sondern

u.U. auch Blutkörperchen zwischen Intra- und Extravasalraum durchtreten

(Milz). Man spricht von Sinusoiden; die Permeabilität ist extrem hoch, der Betrag des Reflexionskoeffizienten (σ) ist nahe Null.

Diskontinuierliche

Kapillarwände - hier finden sich neben Fenestrierungen auch große

Spalträume (>100 nm weit) zwischen den Endothelzellen. Die Basalmembran ist nicht

durchgehend; folglich können nicht nur Makromoleküle (Leber), sondern

u.U. auch Blutkörperchen zwischen Intra- und Extravasalraum durchtreten

(Milz). Man spricht von Sinusoiden; die Permeabilität ist extrem hoch, der Betrag des Reflexionskoeffizienten (σ) ist nahe Null.  Der kapilläre Austausch kleiner Moleküle erfolgt hauptsächlich durch Diffusion. Alle Teilchen, die sich in der Mikrozirkulation bewegen (Wasser, gelöste Stoffe, Lipide),

können dies - außer durch Strömung mit dem Blut - mittels Diffusion

(Konzentrationsgradienten folgend) oder Filtration (konvektiv) tun. Die

transkapilläre Passage - z.B. von Glucose - erfolgt zum Großteil durch

Diffusion (nicht Filtration) - z.B. im ruhenden Skelettmuskel 98% des

Übertritts von Glucose aus dem Blut in das Gewebe (vs. 2% durch

Konvektion).

Der kapilläre Austausch kleiner Moleküle erfolgt hauptsächlich durch Diffusion. Alle Teilchen, die sich in der Mikrozirkulation bewegen (Wasser, gelöste Stoffe, Lipide),

können dies - außer durch Strömung mit dem Blut - mittels Diffusion

(Konzentrationsgradienten folgend) oder Filtration (konvektiv) tun. Die

transkapilläre Passage - z.B. von Glucose - erfolgt zum Großteil durch

Diffusion (nicht Filtration) - z.B. im ruhenden Skelettmuskel 98% des

Übertritts von Glucose aus dem Blut in das Gewebe (vs. 2% durch

Konvektion).

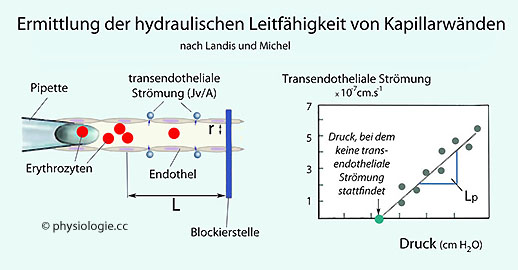

Abbildung: Ermittlung der Kapillarpermeabilität über die hydraulische Leitfähigkeit (Landis-Michel-Methode)

Abbildung: Ermittlung der Kapillarpermeabilität über die hydraulische Leitfähigkeit (Landis-Michel-Methode)

Hydraulische Leitfähigkeit (LP) ist eine Proportionalitätskonstante: Sie erlaubt die Berechnung des Netto-Flusses (Jv)

von Wasser durch eine Barriere (z.B. Zellmembran, Kapillarwand) aus dem

von innen (i) nach außen (a) gerichteten hydrostatischen

Druckgradienten (Pi - pa) und dem osmotischen - von außen nach innen gerichteten - osmotischen Gradienten:

Hydraulische Leitfähigkeit (LP) ist eine Proportionalitätskonstante: Sie erlaubt die Berechnung des Netto-Flusses (Jv)

von Wasser durch eine Barriere (z.B. Zellmembran, Kapillarwand) aus dem

von innen (i) nach außen (a) gerichteten hydrostatischen

Druckgradienten (Pi - pa) und dem osmotischen - von außen nach innen gerichteten - osmotischen Gradienten: Bei aufrechter Körperlage ist es vor allem der hydrostatische Druckgradient.

Im Stehen herrschen umso höhere (venöse, arterielle und Kapillar-)

Drucke, je weiter unten sich die Region befindet. Im Kopf finden sich

im venösen und kapillären Bereich einer aufrecht stehenden oder

sitzenden Person teilweise subatmosphärische Druckbeträge; im Berich

der Füße stark positive Beträge (pro Meter Höhenunterschied um 100 cm Wassersäule oder 75 mmHg oder 10 kPa).

Bei aufrechter Körperlage ist es vor allem der hydrostatische Druckgradient.

Im Stehen herrschen umso höhere (venöse, arterielle und Kapillar-)

Drucke, je weiter unten sich die Region befindet. Im Kopf finden sich

im venösen und kapillären Bereich einer aufrecht stehenden oder

sitzenden Person teilweise subatmosphärische Druckbeträge; im Berich

der Füße stark positive Beträge (pro Meter Höhenunterschied um 100 cm Wassersäule oder 75 mmHg oder 10 kPa).  In den Glomerulumkapillaren

der Niere wird ein hoher Blutdruck (um 50 mmHg) eingestellt (Widerstand

der vasa efferentia), dadurch ist der erforderliche hohe Betrag der

glomerulären Filtration sichergestellt.

In den Glomerulumkapillaren

der Niere wird ein hoher Blutdruck (um 50 mmHg) eingestellt (Widerstand

der vasa efferentia), dadurch ist der erforderliche hohe Betrag der

glomerulären Filtration sichergestellt. Leber und Milz liegen etwa auf der Höhe des venösen hydrostatischen Indifferenzpunktes;

Veränderungen der Körperlage bewirken an ihrem anatomischen Ort nur geringe

Druckschwankungen - und damit kaum Filtrationseffekte. Da der Betrag des Reflexionskoeffizienten

in diesen Organen extrem niedrig ist, hängt

das Ausmaß der Filtration so gut wie ausschließlich von hydrostatischen

Filtrationskräften ab - Kolloidosmose spielt hier keine Rolle.

Leber und Milz liegen etwa auf der Höhe des venösen hydrostatischen Indifferenzpunktes;

Veränderungen der Körperlage bewirken an ihrem anatomischen Ort nur geringe

Druckschwankungen - und damit kaum Filtrationseffekte. Da der Betrag des Reflexionskoeffizienten

in diesen Organen extrem niedrig ist, hängt

das Ausmaß der Filtration so gut wie ausschließlich von hydrostatischen

Filtrationskräften ab - Kolloidosmose spielt hier keine Rolle. Eiweißmoleküle wandern kontinuierlich aus dem Plasma ins Gewebe. Das tun sie durch transepithelial-vesikulären Transport (

Eiweißmoleküle wandern kontinuierlich aus dem Plasma ins Gewebe. Das tun sie durch transepithelial-vesikulären Transport ( s. dort),

der langsam aber stetig, parallel zum - und unabhängig vom -

kolloidosmotischen Effekt erfolgt. Kapillaren mit diskontinuierlicher

(offener) Wand, wie in Leber, Milz oder Knochenmark lassen allerdings

freien Durchtritt von Proteinen zu.

s. dort),

der langsam aber stetig, parallel zum - und unabhängig vom -

kolloidosmotischen Effekt erfolgt. Kapillaren mit diskontinuierlicher

(offener) Wand, wie in Leber, Milz oder Knochenmark lassen allerdings

freien Durchtritt von Proteinen zu. Weiters findet je nach Erfordernis ein Austritt von Leukozyten (weißen Blutkörperchen) in das Interstitium statt (Diapedese).

Weiters findet je nach Erfordernis ein Austritt von Leukozyten (weißen Blutkörperchen) in das Interstitium statt (Diapedese).  Expression zahlreicher Moleküle und Einlagerung in die Zellwand (Adhäsionsmoleküle wie E-Selektin, ICAM-1, VCAM-1, Komplementrezeptoren, Toll-like Rezeptoren) zur Interaktion von Endothel und Leukozyten (

Expression zahlreicher Moleküle und Einlagerung in die Zellwand (Adhäsionsmoleküle wie E-Selektin, ICAM-1, VCAM-1, Komplementrezeptoren, Toll-like Rezeptoren) zur Interaktion von Endothel und Leukozyten ( s. u.a. dort)

s. u.a. dort) Transvaskulärer Austausch von Immunglobulinen (insbesondere IgG bei Feten / Neugeborenen)

Transvaskulärer Austausch von Immunglobulinen (insbesondere IgG bei Feten / Neugeborenen) Beteiligung an der angeborenen Immunabwehr (Erkennung von Pathogenen über TLRs)

Beteiligung an der angeborenen Immunabwehr (Erkennung von Pathogenen über TLRs) Antigenpräsentation

Antigenpräsentation Glucosetransport Blut zu je 100g Muskel  Nach Crone C, Levitt DG, in Renkin / Michel (eds): Handbook of Physiology: the Cardiovascular System, Section 2, Vol IV, Microcirculation. American Physiological Society, Bethesda, MD 1984 |

|||

| Ruhe |

Belastung |

Quotient |

|

| Glucoseverbrauch | 1,4 µM/min |

60 µM/min | 43 |

| arterielle Konzentration |

5,0 mM |

5,0 mM |

1 |

| venöse Konzentration |

4,44 mM |

4,0 mM |

0,9 |

| Extraktion |

11,2% |

20% |

1,8 |

| Perfusion |

2,5 ml/min |

60 ml/min |

24 |

| Dichte perfundierter Kapillaren |

250/mm2 |

1000/mm2 | 4 |

| Diffusionskapazität |

5 cm3/min |

20 cm3/min | 4 |

| Konzentrationsdifferenz über Kapillarmembran (Durchschnittswert) |

0,3 mM |

3 mM |

10 |

| Mittlere perikapilläre Konzentration |

4,7 mM |

2 mM |

0,4 |

| Radius des Krogh-Zylinders |

36 µm |

18 µm |

0,5 |

Endothel wirkt als Trennwand zwischen Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren einerseits, subendothelialen prothrombotischen Faktoren (Kollagen und anderen Gewebebestandteilen) andererseits

Endothel wirkt als Trennwand zwischen Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren einerseits, subendothelialen prothrombotischen Faktoren (Kollagen und anderen Gewebebestandteilen) andererseits Endothel sezerniert (blutseitig) Heparansulfat, das über Antithrombin

vor Aktivierung von Gerinnungsfaktoren schützt

Endothel sezerniert (blutseitig) Heparansulfat, das über Antithrombin

vor Aktivierung von Gerinnungsfaktoren schützt NO und PGI2 wirken der Aktivierung von Thrombozyzen entgegen, indem sie einem Anstieg der [Ca++] in den Plättchen vorbeugen

NO und PGI2 wirken der Aktivierung von Thrombozyzen entgegen, indem sie einem Anstieg der [Ca++] in den Plättchen vorbeugen Endothelzellen

setzen tPA (Gewebeaktivator des Plasminogens) frei. Dieser aktiviert

Plasmin aus Plasminogen, Plasmin baut allfällig vorhandenes Fibrin ab

Endothelzellen

setzen tPA (Gewebeaktivator des Plasminogens) frei. Dieser aktiviert

Plasmin aus Plasminogen, Plasmin baut allfällig vorhandenes Fibrin ab Endothelzellen exprimieren (blutseitig) CD39, das (plättchenaktivierendes) ADP zu (unwirksamem) AMP abbaut

Endothelzellen exprimieren (blutseitig) CD39, das (plättchenaktivierendes) ADP zu (unwirksamem) AMP abbaut Endothelien exprimieren auch Adhäsionsmoleküle, wie Integrine oder Addressine (MAdCAM-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1), das das lymphozytäre Homing unterstützt

Endothelien exprimieren auch Adhäsionsmoleküle, wie Integrine oder Addressine (MAdCAM-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1), das das lymphozytäre Homing unterstützt Abbildung) werden freigesetzt und

wirken prothrombotisch.

Abbildung) werden freigesetzt und

wirken prothrombotisch.

Abbildung: Funktionen des Endothels

Abbildung: Funktionen des Endothels

Abbildung):

Abbildung): Abbildung), sprechen u.a. calciumsensitive Kaliumkanäle an, was den Kaliumausstrom erhöht und das Endothel hyperpolarisiert. Das erhöht den Gradienten für den Ca++-Einstrom und kann sich über gap junctions

auf umliegende glatte Muskelzellen - im Sinne einer Vasodilatation -

auswirken. Endothelzellen sind mit Kaliumkanälen vom Typ SKCa und IKCa ausgestattet, glatte Gefäßmuskelzellen mit solchen vom Typ BKCa.

Abbildung), sprechen u.a. calciumsensitive Kaliumkanäle an, was den Kaliumausstrom erhöht und das Endothel hyperpolarisiert. Das erhöht den Gradienten für den Ca++-Einstrom und kann sich über gap junctions

auf umliegende glatte Muskelzellen - im Sinne einer Vasodilatation -

auswirken. Endothelzellen sind mit Kaliumkanälen vom Typ SKCa und IKCa ausgestattet, glatte Gefäßmuskelzellen mit solchen vom Typ BKCa. Endotheliales cGMP steigert, cAMP senkt die Kapillarpermeabilität.

Endotheliales cGMP steigert, cAMP senkt die Kapillarpermeabilität.

Abbildung: Blick auf Endothelzellen von der Fläche (oben) und im Schnittbild (unten)

Abbildung: Blick auf Endothelzellen von der Fläche (oben) und im Schnittbild (unten)

Abbildung). Die Basalmembran ist eine Stützschicht, sie ist auch für Makromoleküle durchlässig. Vor

allem Kapillaren werden durch sie stabilisiert und widerstehen dem

Blutdruck; die Basalmembran ist sehr dünn, die Wandspannung daher hoch (Laplace-Gesetz).

Abbildung). Die Basalmembran ist eine Stützschicht, sie ist auch für Makromoleküle durchlässig. Vor

allem Kapillaren werden durch sie stabilisiert und widerstehen dem

Blutdruck; die Basalmembran ist sehr dünn, die Wandspannung daher hoch (Laplace-Gesetz).  kontrahierende (vasokonstriktorische) Faktoren (Angiotensin II, auf Thromboxan-Rezeptoren wirkende Prostaglandine, Endotheline) - diese Faktoren wirken auch mitogen auf glatte Gefäßmuskelzellen, andererseits

kontrahierende (vasokonstriktorische) Faktoren (Angiotensin II, auf Thromboxan-Rezeptoren wirkende Prostaglandine, Endotheline) - diese Faktoren wirken auch mitogen auf glatte Gefäßmuskelzellen, andererseits relaxierende (vasodilatatorische) Faktoren (NO, ursprünglich EDRF (endothelium-derived relaxing factor) genannt, Natriuretische Peptide vom C-Typ, Adrenomedullin, Prostazyklin, oder der Endothelium-derived hyperpolarizing factor EDHF) - diese wirken teils auf glatte Muskelzellen in der Gefäßwand,

teils auf Endothelzellen selbst ein. Viele beeinflussen weiters die

Mitosebereitschaft der Gefäßmuskelzellen und spielen damit eine Rolle bei Gefäßaussprossung (Neovaskularisierung) und Wundheilung.

relaxierende (vasodilatatorische) Faktoren (NO, ursprünglich EDRF (endothelium-derived relaxing factor) genannt, Natriuretische Peptide vom C-Typ, Adrenomedullin, Prostazyklin, oder der Endothelium-derived hyperpolarizing factor EDHF) - diese wirken teils auf glatte Muskelzellen in der Gefäßwand,

teils auf Endothelzellen selbst ein. Viele beeinflussen weiters die

Mitosebereitschaft der Gefäßmuskelzellen und spielen damit eine Rolle bei Gefäßaussprossung (Neovaskularisierung) und Wundheilung.Endotheliale vasoaktive Stoffe Nach Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021 |

|

| Dilatatoren |

Konstriktoren |

| NO (Stickstoffmonoxid) |

Endothelin |

| EDHF (endothelialer hyperpolarisierender Faktor) |

EDCF1 (endothelialer konstriktorischer Faktor 1) |

| PGI2 (Prostazyklin) |

EDCF2 (endothelialer konstriktorischer Faktor 2) |

DAG (Diacylglycerin) - was den Einstrom von extrazellulärem Ca++ über rezeptoraktivierte Kanäle (ROC) anregt - sowie

DAG (Diacylglycerin) - was den Einstrom von extrazellulärem Ca++ über rezeptoraktivierte Kanäle (ROC) anregt - sowie IP3 (Inositoltriphosphat) - dadurch steigt der Zustrom aus im endoplasmatischen Retikulum gespeicherten Ca++ an.

IP3 (Inositoltriphosphat) - dadurch steigt der Zustrom aus im endoplasmatischen Retikulum gespeicherten Ca++ an. Kapillarendothelzellen

Kapillarendothelzellen Astrozytenfortsätze (glia limitans)

Astrozytenfortsätze (glia limitans) Perizyten (perivaskuläre Zellen, die sich

an Immunabwehr und Gefäßintegrität beteiligen)

Perizyten (perivaskuläre Zellen, die sich

an Immunabwehr und Gefäßintegrität beteiligen)  Abbildung), so genannt, weil sie in der Wand der Gehirnventrikel

liegen. Hier hat die perikapilläre Flüssigkeit etwa die Zusammensetzung

eines Ultrafiltrats des Plasmas; ependymale Zellen dichten diese

kleinen Regionen gegen die übrige extrazelluläre Hirnflüssigkeit bzw.

den liquor cerebrospinalis ab.

Abbildung), so genannt, weil sie in der Wand der Gehirnventrikel

liegen. Hier hat die perikapilläre Flüssigkeit etwa die Zusammensetzung

eines Ultrafiltrats des Plasmas; ependymale Zellen dichten diese

kleinen Regionen gegen die übrige extrazelluläre Hirnflüssigkeit bzw.

den liquor cerebrospinalis ab.

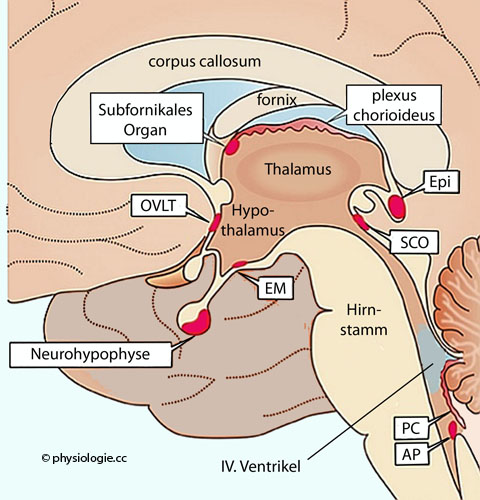

Abbildung: Zirkumventrikuläre Organe

Abbildung: Zirkumventrikuläre Organe ). PC = plexus chorioideus. Die area postrema (AP) ist ein chemorezeptives Organ am Boden der Rautengrube, nahe dem nucl. tractus solitarii.

). PC = plexus chorioideus. Die area postrema (AP) ist ein chemorezeptives Organ am Boden der Rautengrube, nahe dem nucl. tractus solitarii. (Epi, Zirbeldrüse) stabilisiert photoperiodische Zyklen, sezerniert Melatonin. Das Subkommissuralorgan (SCO) liegt unter der hinteren Kommissur, ist

Teil des Epithalamus (zu dem auch die Zirbeldrüse gehört) und ist

wahrscheinlich für die Liquorströmung (III. zu IV. Ventrikel) bedeutsam

(Epi, Zirbeldrüse) stabilisiert photoperiodische Zyklen, sezerniert Melatonin. Das Subkommissuralorgan (SCO) liegt unter der hinteren Kommissur, ist

Teil des Epithalamus (zu dem auch die Zirbeldrüse gehört) und ist

wahrscheinlich für die Liquorströmung (III. zu IV. Ventrikel) bedeutsam Zum Gehirn als "immunprivilegiertes Organ" s. dort

Zum Gehirn als "immunprivilegiertes Organ" s. dort Zu Neurohypophyse / Hypophysenhinterlappen

Zu Neurohypophyse / Hypophysenhinterlappen  Zu zirkumventrikluären Organen s. auch dort

Zu zirkumventrikluären Organen s. auch dort

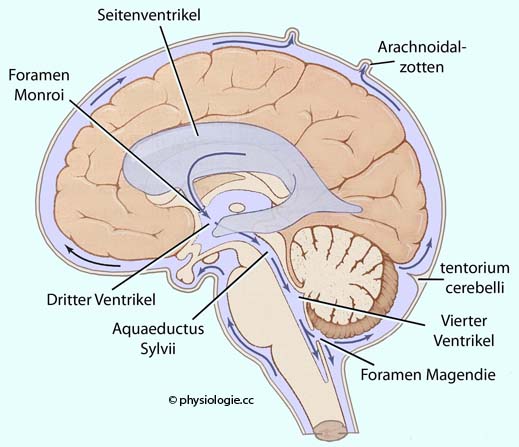

Abbildung: Kreislauf der Hirn-Rückenmark-Flüssigkeit

Abbildung: Kreislauf der Hirn-Rückenmark-Flüssigkeit

Die Blut-Liquor-Schranke befindet sich an den plexus chorioidei der Ventrikel. Das Endothel ist hier fenestriert, die Schranke ergibt sich durch tight junctions zwischen Plexuszellen.

Die Blut-Liquor-Schranke befindet sich an den plexus chorioidei der Ventrikel. Das Endothel ist hier fenestriert, die Schranke ergibt sich durch tight junctions zwischen Plexuszellen.  Die arachnoidale Schranke

umhüllt das gesamte Gehirn - an der Innenseite der dura mater,

bestehend aus mehreren Epithelzell-Lagen. Die innerste Schicht verfügt

über tight junctions, hier erfolgt die Abdichtung. Zwar ist diese

Barriere nicht durch Gefäße aufgebaut, aber es stülpen sich villi

arachnoidales in den sinus sagittalis, und liquor fließt hier aus dem

Hirnraum ab.

Die arachnoidale Schranke

umhüllt das gesamte Gehirn - an der Innenseite der dura mater,

bestehend aus mehreren Epithelzell-Lagen. Die innerste Schicht verfügt

über tight junctions, hier erfolgt die Abdichtung. Zwar ist diese

Barriere nicht durch Gefäße aufgebaut, aber es stülpen sich villi

arachnoidales in den sinus sagittalis, und liquor fließt hier aus dem

Hirnraum ab. Zu lymphatischem Gewebe s. auch dort

Zu lymphatischem Gewebe s. auch dort

lat. lympha = Quellwasser

lat. lympha = Quellwasser

Abbildung: Lymphtransport

Abbildung: Lymphtransport Ein Anstieg der Flüssigkeitsmenge im Gewebe führt dazu, dass die Strukturelemente des Gewebes auseinanderrücken, was Verankerungsfilamente zwischen Gewebe und Lymphkapillare (grün dargestellt)

anspannt und Spalten zwischen den Lymphendothelzellen öffnet. Obwohl in

diesem Fall der hydrostatische Druck im Interstitium (pi) größer ist als in der Lymphkapillare (pL),

werden die "Klappen" durch den steigenden interstitiellen Druck nicht

zugedrückt, sondern bleiben durch die Filamente aufgespannt und

interstitielle Flüssigkeit fließt in die Lymphkapillaren ab.

Ein Anstieg der Flüssigkeitsmenge im Gewebe führt dazu, dass die Strukturelemente des Gewebes auseinanderrücken, was Verankerungsfilamente zwischen Gewebe und Lymphkapillare (grün dargestellt)

anspannt und Spalten zwischen den Lymphendothelzellen öffnet. Obwohl in

diesem Fall der hydrostatische Druck im Interstitium (pi) größer ist als in der Lymphkapillare (pL),

werden die "Klappen" durch den steigenden interstitiellen Druck nicht

zugedrückt, sondern bleiben durch die Filamente aufgespannt und

interstitielle Flüssigkeit fließt in die Lymphkapillaren ab. Dreht sich der Druckgradient um (pL>pi),

schließen die Klappen druckpassiv, Lymphe fließt Richtung

Lymphherzen weiter. Die Lymphherzen sind ihrerseits mit Eingangs- und

Ausgangsklappen ausgestattet, was nur einen Lymphstrom von der

Peripherie (Gewebe) in Richtung Lymphknoten und Kreislauf zulässt

Dreht sich der Druckgradient um (pL>pi),

schließen die Klappen druckpassiv, Lymphe fließt Richtung

Lymphherzen weiter. Die Lymphherzen sind ihrerseits mit Eingangs- und

Ausgangsklappen ausgestattet, was nur einen Lymphstrom von der

Peripherie (Gewebe) in Richtung Lymphknoten und Kreislauf zulässt

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Schematischer Aufbau eines Lymphknotens

Abbildung: Schematischer Aufbau eines Lymphknotens

Abbildung) und verläßt das Organ über efferente Lymphgefäße im Bereich des Hilus (der auch Blutgefäße und Nervenfasern führt).

Abbildung) und verläßt das Organ über efferente Lymphgefäße im Bereich des Hilus (der auch Blutgefäße und Nervenfasern führt).

Abbildung: Blut- und Lymphkreislauf

Abbildung: Blut- und Lymphkreislauf

(

( Abbildung). Täglich gelangen etwa 200 Gramm

Plasmaeiweiß durch die Kapillarwände ins Gewebe (

Abbildung). Täglich gelangen etwa 200 Gramm

Plasmaeiweiß durch die Kapillarwände ins Gewebe ( vgl. dort) und werden vom

Lymphsystem ins Blut zurückgebracht.

vgl. dort) und werden vom

Lymphsystem ins Blut zurückgebracht. Abbildung).

Abbildung). | Lymphflüssigkeit enthält Gerinnungsfaktoren und kann daher koagulieren |

.

.

Abbildung: Extrazellulärer Kreislauf von Flüssigkeit und Protein

Abbildung: Extrazellulärer Kreislauf von Flüssigkeit und Protein

Abbildung). Meist handelt es sich um sekundäre

Lymphödeme (9 von 10 Fällen), d.h. der Lymphabfluss ist durch eine

Primärerkrankung (Entzündung, Tumor), Bestrahlung oder auf Grund

operativer Entfernung von Lymphknoten behindert.

Abbildung). Meist handelt es sich um sekundäre

Lymphödeme (9 von 10 Fällen), d.h. der Lymphabfluss ist durch eine

Primärerkrankung (Entzündung, Tumor), Bestrahlung oder auf Grund

operativer Entfernung von Lymphknoten behindert.

Abbildung: Gesunder vs. lymphödematöser Fuß

Abbildung: Gesunder vs. lymphödematöser Fuß

Die Mikrozirkulation kann durch äußere mechanische Krafteinwirkung

behindert werden. Längere Druckeinwirkung auf die Haut führt infolge

mangelnder Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen zu

Gewebeschädigung bis hin zur Geschwürbildung (Wundliegen, Dekubitus

Die Mikrozirkulation kann durch äußere mechanische Krafteinwirkung

behindert werden. Längere Druckeinwirkung auf die Haut führt infolge

mangelnder Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen zu

Gewebeschädigung bis hin zur Geschwürbildung (Wundliegen, Dekubitus  )

und stellt bei immobilisierten Patienten ein pflegerisches

Problem dar.

)

und stellt bei immobilisierten Patienten ein pflegerisches

Problem dar.

Das Interstitium (~15% des Körpergewichts) - zwischen Intrazellulärraum (Zellen) und Intravasalraum (Blutgefäße) gelegen - ist Teil des Extrazellulärraums. Der Hauptbestandteil der interstitiellen Matrix sind Glykosaminoglykane. Die

Konzenrationswerte für Ionen und kleinere organische Moleküle (Glucose,

Laktat...) sind sehr ähnlich wie im Blutplasma, diejenige für größere

(Proteine) liegen darunter (meist 20-70%). Das gilt auch für

Lymphe (=abtransportierte interstitielle Flüssigkeit -

aus den Beinen mit

~25, aus dem Darm

~35, aus der Lunge

~45,

aus der Leber

~60

g/l Protein (Blutplasma ~70 g/l). Proteine im Interstitium verstärken den Filtrationsdruck (Kolloidosmose) Das Interstitium (~15% des Körpergewichts) - zwischen Intrazellulärraum (Zellen) und Intravasalraum (Blutgefäße) gelegen - ist Teil des Extrazellulärraums. Der Hauptbestandteil der interstitiellen Matrix sind Glykosaminoglykane. Die

Konzenrationswerte für Ionen und kleinere organische Moleküle (Glucose,

Laktat...) sind sehr ähnlich wie im Blutplasma, diejenige für größere

(Proteine) liegen darunter (meist 20-70%). Das gilt auch für

Lymphe (=abtransportierte interstitielle Flüssigkeit -

aus den Beinen mit

~25, aus dem Darm

~35, aus der Lunge

~45,

aus der Leber

~60

g/l Protein (Blutplasma ~70 g/l). Proteine im Interstitium verstärken den Filtrationsdruck (Kolloidosmose) Die Kapillaren im Körper (100-300 m2 Austauschfläche, Strömungsgeschwindigkeit ~1 mm/s) sind umso dichter angeordnet, je

stoffwechselintensiver das Gewebe ist (Herzmuskel, graue Substanz im ZNS ~500, Lunge ~3500 cm2 Endotheloberfläche / g Gewebe).

In Ruhe ist die Mehrzahl der Kapillaren nicht

perfundiert (Arteriolen kontrahiert), das Durchblutungsmuster oszilliert alle

~15 Sekunden (Vasomotion, heterogene Perfusion). Mit zunehmender Aktivität nimmt die Zahl durchbluteter Kapillaren zu, die Perfusion wird homogener. Der kapilläre Stoffaustausch erfolgt vorwiegend über Diffusion, nicht Konvektion (Filtration). Extraktion

nennt man den Anteil des aus einer Kapillare entfernten Stoffes;

multipliziert mit der Plasmaströmung ergibt sich die Clearance. Bei

hoher Permeabilität wird die Austauschkapazität rasch erreicht (Äquilibrierung) und die Perfusion ist für den Austausch limitierend; bei geringer Permeabilität bleibt die Äquilibrierung unvollständig und die Diffusion der limitierende Faktor Die Kapillaren im Körper (100-300 m2 Austauschfläche, Strömungsgeschwindigkeit ~1 mm/s) sind umso dichter angeordnet, je

stoffwechselintensiver das Gewebe ist (Herzmuskel, graue Substanz im ZNS ~500, Lunge ~3500 cm2 Endotheloberfläche / g Gewebe).

In Ruhe ist die Mehrzahl der Kapillaren nicht

perfundiert (Arteriolen kontrahiert), das Durchblutungsmuster oszilliert alle

~15 Sekunden (Vasomotion, heterogene Perfusion). Mit zunehmender Aktivität nimmt die Zahl durchbluteter Kapillaren zu, die Perfusion wird homogener. Der kapilläre Stoffaustausch erfolgt vorwiegend über Diffusion, nicht Konvektion (Filtration). Extraktion

nennt man den Anteil des aus einer Kapillare entfernten Stoffes;

multipliziert mit der Plasmaströmung ergibt sich die Clearance. Bei

hoher Permeabilität wird die Austauschkapazität rasch erreicht (Äquilibrierung) und die Perfusion ist für den Austausch limitierend; bei geringer Permeabilität bleibt die Äquilibrierung unvollständig und die Diffusion der limitierende Faktor Filtrationsfraktion ist der filtrierte Anteil des Plasmavolumens - meist <0,3%; in renalen Glomeruli (effektiver Filtrationsdruck

~10 mmHg) 20%. Durch Filtration steigt die

Proteinkonzentration (kolloidosmotischer Effekt 25 → bis ~45 mmHg: renale vasa recta), die Filtration (=effektiver Filtrationsdruck mal Filtrationskoeffizient) nimmt ab. Der effektive Filtrationsdruck bleibt meist im positiven Bereich (Auswärtsfiltration im Körper ~10 l/d; solvent drag nimmt gelöste Stoffe mit). Der präkapilläre Widerstand ist meist ~4-mal höher als der postkapilläre, das steuert den kapillären

Blutdruck. Präkapilläre Kontraktion senkt, postkapilläre steigert die

Filtration Filtrationsfraktion ist der filtrierte Anteil des Plasmavolumens - meist <0,3%; in renalen Glomeruli (effektiver Filtrationsdruck

~10 mmHg) 20%. Durch Filtration steigt die

Proteinkonzentration (kolloidosmotischer Effekt 25 → bis ~45 mmHg: renale vasa recta), die Filtration (=effektiver Filtrationsdruck mal Filtrationskoeffizient) nimmt ab. Der effektive Filtrationsdruck bleibt meist im positiven Bereich (Auswärtsfiltration im Körper ~10 l/d; solvent drag nimmt gelöste Stoffe mit). Der präkapilläre Widerstand ist meist ~4-mal höher als der postkapilläre, das steuert den kapillären

Blutdruck. Präkapilläre Kontraktion senkt, postkapilläre steigert die

Filtration Der kolloidosmotische Effekt (~90% durch Albumin) hängt von der Proteinkonzentration innerhalb

(Plasma) und außerhalb (Interstitium) der Kapillare sowie vom Betrag

des Reflexionskoeffizienten σ ab (für Plasmaproteine bei den meisten Kapillarwänden zwischen 0,8 und 0,95 - ergibt 80-95% des theoretisch erreichbaren Drucks). Ist die Kapillarwand völlig undurchlässig, ist [σ]=1

(alle Teilchen werden reflektiert, kolloidosmotischer Effekt voll

wirksam); ist sie für Eiweiß durchlässig (Milz, Leber), ist [σ]

nahe null (kein kolloidosmotischer Effekt). Die interstitielle

Proteinkonzentration ändert sich mit der Filtration (Auswascheffekt);

ohne Filtration steigt die interstitielle Eiweißkonzentration. Blutverlust verstärkt reflektorisch die Kontraktion

der Arteriolen, der Kapillardruck sinkt so stark, dass interstitielle Flüssigkeit resorbiert wird ("Autotransfusion": Hämatokrit nimmt ab), das Blutvolumen steigt an Der kolloidosmotische Effekt (~90% durch Albumin) hängt von der Proteinkonzentration innerhalb

(Plasma) und außerhalb (Interstitium) der Kapillare sowie vom Betrag

des Reflexionskoeffizienten σ ab (für Plasmaproteine bei den meisten Kapillarwänden zwischen 0,8 und 0,95 - ergibt 80-95% des theoretisch erreichbaren Drucks). Ist die Kapillarwand völlig undurchlässig, ist [σ]=1

(alle Teilchen werden reflektiert, kolloidosmotischer Effekt voll

wirksam); ist sie für Eiweiß durchlässig (Milz, Leber), ist [σ]

nahe null (kein kolloidosmotischer Effekt). Die interstitielle

Proteinkonzentration ändert sich mit der Filtration (Auswascheffekt);

ohne Filtration steigt die interstitielle Eiweißkonzentration. Blutverlust verstärkt reflektorisch die Kontraktion

der Arteriolen, der Kapillardruck sinkt so stark, dass interstitielle Flüssigkeit resorbiert wird ("Autotransfusion": Hämatokrit nimmt ab), das Blutvolumen steigt an Die Anzahl offener Poren (typischerweise ~10%) sowie die Glykokalyx beeinflussen die Permeabilität der Kapillarwände. Proteine können via Transzytose durch Endothelien gelangen. Die Passage erfolgt transzellulär (große Membranfläche, Diffusion / Kanäle / Pumpen) oder parazellulär (<0,4% der Kapillaroberfläche, größer bei diskontinhierlichem Endothel). Kontinuierliche

Kapillarwände

(Skelett- und Herzmuskel, Haut, Lunge, Bindegewebe, Fettgewebe) lassen nur kleine Moleküle

passieren, in Gehirngefäßen bauen

tight junctions eine Blut-Hirn-Schranke auf. Fenestrierte Kapillaren (Poren: ~60 nm Durchmesser - Niere, Drüsen, Darmmukosa, plexus chorioidei, Synovia, Ziliarkörper) haben ≥10-mal größere Permeabilität als kontinuierliche. Bei diskontinuierlichen Kapillaren (Sinusoide; >100

nm weite Spalten) hat auch die Basalmembran Lücken, sie sind sogar für Blutkörperchen offen (Milz) Die Anzahl offener Poren (typischerweise ~10%) sowie die Glykokalyx beeinflussen die Permeabilität der Kapillarwände. Proteine können via Transzytose durch Endothelien gelangen. Die Passage erfolgt transzellulär (große Membranfläche, Diffusion / Kanäle / Pumpen) oder parazellulär (<0,4% der Kapillaroberfläche, größer bei diskontinhierlichem Endothel). Kontinuierliche

Kapillarwände

(Skelett- und Herzmuskel, Haut, Lunge, Bindegewebe, Fettgewebe) lassen nur kleine Moleküle

passieren, in Gehirngefäßen bauen

tight junctions eine Blut-Hirn-Schranke auf. Fenestrierte Kapillaren (Poren: ~60 nm Durchmesser - Niere, Drüsen, Darmmukosa, plexus chorioidei, Synovia, Ziliarkörper) haben ≥10-mal größere Permeabilität als kontinuierliche. Bei diskontinuierlichen Kapillaren (Sinusoide; >100

nm weite Spalten) hat auch die Basalmembran Lücken, sie sind sogar für Blutkörperchen offen (Milz) Der mittlere Kapillardruck hängt ab von Körperlage (je weiter unten, desto höher der Druck: 75mmHg/m), Sympathikustonus, Autoregulation und

metabolischen Faktoren. Ist

der hydrostatische Druck (netto) größer als der (effektive) onkotische,

wandert Flüssigkeit aus der Kapillare in das Gewebe (und wird von

Lymphgefäßen weitertransportiert); überwiegt der Betrag des

kolloidosmotischen Effekts, wird nicht filtriert. Leber und Milz liegen auf der Höhe

des venösen hydrostatischen Indifferenzpunktes, Veränderungen der

Körperlage bewirken hier kaum Filtrationseffekte

Der mittlere Kapillardruck hängt ab von Körperlage (je weiter unten, desto höher der Druck: 75mmHg/m), Sympathikustonus, Autoregulation und

metabolischen Faktoren. Ist

der hydrostatische Druck (netto) größer als der (effektive) onkotische,

wandert Flüssigkeit aus der Kapillare in das Gewebe (und wird von

Lymphgefäßen weitertransportiert); überwiegt der Betrag des

kolloidosmotischen Effekts, wird nicht filtriert. Leber und Milz liegen auf der Höhe

des venösen hydrostatischen Indifferenzpunktes, Veränderungen der

Körperlage bewirken hier kaum Filtrationseffekte Endothelzellen sind mechanosensibel, über gap junctions miteinander verbunden, reagieren auf Scherbelastungen und

vasoaktive Substanzen und beeinflussen die Durchblutung

bedarfsabhängig. Gap junctions

zwischen Endothelzellen und glatten Muskelzellen (heterozellulär) vermitteln lokal geregelte Vasodilatation. Acetylcholin, ATP, Bradykinin, Substanz P, Thrombin binden an rezeptorgesteuerte Ca++-Kanäle, einige davon sind durch Scherkräfte aktivierbar. Zusammen mit Myosin baut Aktin Stressfasern auf, die Endothelzellen an der Basalmembran befestigen. Endotheliales cGMP steigert, cAMP senkt die Kapillarpermeabilität. Endothelzellen sind enzymatisch aktiv (z.B. Angiotensin-konvertierendes Enzym). Unverletztes Endothel sezerniert Heparansulfat und tPA (Gewebeaktivator des Plasminogens), NO und PGI werden kontinuierlich produziert und wirken vasodilatierend und aggregationshemmend. Beschädigtes Endothel wirkt prothrombotisch, gibt vermehrt vonWillebrand-Faktor (vWF) ab. Die Basalmembran ist eine auch für Makromoleküle durchlässige Stützschicht. Vor allem Kapillaren werden durch sie stabilisiert und widerstehen dem Blutdruck Endothelzellen sind mechanosensibel, über gap junctions miteinander verbunden, reagieren auf Scherbelastungen und

vasoaktive Substanzen und beeinflussen die Durchblutung

bedarfsabhängig. Gap junctions

zwischen Endothelzellen und glatten Muskelzellen (heterozellulär) vermitteln lokal geregelte Vasodilatation. Acetylcholin, ATP, Bradykinin, Substanz P, Thrombin binden an rezeptorgesteuerte Ca++-Kanäle, einige davon sind durch Scherkräfte aktivierbar. Zusammen mit Myosin baut Aktin Stressfasern auf, die Endothelzellen an der Basalmembran befestigen. Endotheliales cGMP steigert, cAMP senkt die Kapillarpermeabilität. Endothelzellen sind enzymatisch aktiv (z.B. Angiotensin-konvertierendes Enzym). Unverletztes Endothel sezerniert Heparansulfat und tPA (Gewebeaktivator des Plasminogens), NO und PGI werden kontinuierlich produziert und wirken vasodilatierend und aggregationshemmend. Beschädigtes Endothel wirkt prothrombotisch, gibt vermehrt vonWillebrand-Faktor (vWF) ab. Die Basalmembran ist eine auch für Makromoleküle durchlässige Stützschicht. Vor allem Kapillaren werden durch sie stabilisiert und widerstehen dem Blutdruck  Tight

junctions, kaum Transzytose, dicke Basalmembran, zusätzliche

Barrieren bildende Glia erklären die niedrige Permeabilität

der Blut-Hirn-Schranke. Selektive Transportmechanismen ermöglichen den Austausch bestimmter Substanzen. Im Bereich der zirkumventrikulären Organe ist die Blut-Hirn-Schranke aufgehoben:

Das ermöglicht Chemorezeption, Messung von Hormonkonzentrationen im

Blut (Rückkopplung) und Neurosekretion. Die Blut-Liquor-Schranke

befindet sich an den plexus chorioidei der Ventrikel. Das Endothel ist

hier fenestriert, die Schranke ergibt sich durch tight junctions

zwischen Plexuszellen. Die arachnoidale Schranke

umhüllt das gesamte Gehirn an der Innenseite der dura mater, die

innerste Schicht verfügt über tight junctions, villi arachnoidales lassen Liquor in den sinus sagittalis abfließen Tight

junctions, kaum Transzytose, dicke Basalmembran, zusätzliche

Barrieren bildende Glia erklären die niedrige Permeabilität

der Blut-Hirn-Schranke. Selektive Transportmechanismen ermöglichen den Austausch bestimmter Substanzen. Im Bereich der zirkumventrikulären Organe ist die Blut-Hirn-Schranke aufgehoben:

Das ermöglicht Chemorezeption, Messung von Hormonkonzentrationen im

Blut (Rückkopplung) und Neurosekretion. Die Blut-Liquor-Schranke

befindet sich an den plexus chorioidei der Ventrikel. Das Endothel ist

hier fenestriert, die Schranke ergibt sich durch tight junctions

zwischen Plexuszellen. Die arachnoidale Schranke

umhüllt das gesamte Gehirn an der Innenseite der dura mater, die

innerste Schicht verfügt über tight junctions, villi arachnoidales lassen Liquor in den sinus sagittalis abfließen Lymphkapillaren

nehmen aus dem Interstitium kapilläres Ultrafiltrat, Makromoleküle sowie mobile Zellen durch offene Spalten zwischen den

Endothelzellen auf. Verankerungsfilamente stellen

sicher, dass die Flüssigkeit im Lymphkompartiment verbleibt und weitertransportiert wird. Der Nachschub

an Flüssigkeit ändert sich mit den Druckverhältnissen - je höher der

effektive Filtrationsdruck, desto mehr Lymphe entsteht (kann bis auf das Zehnfache des Ruhewertes ansteigen: Pumpleistung steigt mit Volumenangebot). Durch Semilunarklappen separierte spontanaktive "Lymphherzen" (~8-15 Kontraktionen pro Minute, bei Dehnung frequenter, Auswurffraktion ~25%) erzeugen

einen Sogeffekt aus dem Interstitium heraus und pumpen Lymphe in Richtung

Lymphknoten und Kreislauf. Lymphgefäße werden

noradrenerg-sympathisch und peptiderg (Substanz P) angeregt, durch NO

gebremst. Unter Ruhebedingungen stammen 30-50% der Körperlymphe aus der

Leber. Lymphknoten resorbieren 4-8 l/d der primären Lymphe (

~10 l/d),

Plasmaproteine bleiben zurück, sekundäre Lymphe hat ~60 g/l Proteine.

Lymphe transportiert Antigene via dendritische Zellen aus epithelialen

Oberflächen Lymphkapillaren

nehmen aus dem Interstitium kapilläres Ultrafiltrat, Makromoleküle sowie mobile Zellen durch offene Spalten zwischen den

Endothelzellen auf. Verankerungsfilamente stellen

sicher, dass die Flüssigkeit im Lymphkompartiment verbleibt und weitertransportiert wird. Der Nachschub

an Flüssigkeit ändert sich mit den Druckverhältnissen - je höher der

effektive Filtrationsdruck, desto mehr Lymphe entsteht (kann bis auf das Zehnfache des Ruhewertes ansteigen: Pumpleistung steigt mit Volumenangebot). Durch Semilunarklappen separierte spontanaktive "Lymphherzen" (~8-15 Kontraktionen pro Minute, bei Dehnung frequenter, Auswurffraktion ~25%) erzeugen

einen Sogeffekt aus dem Interstitium heraus und pumpen Lymphe in Richtung

Lymphknoten und Kreislauf. Lymphgefäße werden

noradrenerg-sympathisch und peptiderg (Substanz P) angeregt, durch NO

gebremst. Unter Ruhebedingungen stammen 30-50% der Körperlymphe aus der

Leber. Lymphknoten resorbieren 4-8 l/d der primären Lymphe (

~10 l/d),

Plasmaproteine bleiben zurück, sekundäre Lymphe hat ~60 g/l Proteine.

Lymphe transportiert Antigene via dendritische Zellen aus epithelialen

Oberflächen |