Blutströmung und Blutviskosität

Blutströmung und Blutviskosität

Fahraeus-Lindqvist-Effekt: Robin Fåhræus, Johan Torsten Lindqvist (1906-2007)

Fahraeus-Lindqvist-Effekt: Robin Fåhræus, Johan Torsten Lindqvist (1906-2007)| Die

Fließfähigkeit des Blutes ist ein kritischer Faktor für die Blutversorgung der Gewebe. Einerseits steigt

mit dem Hämatokrit die O2-Transportkapazität des Blutes, andererseits sinkt seine Fließfähigkeit - die Viskosität nimmt zu, insbesondere bei Hämatokritwerten über 0,5 (50%). Rote Blutkörperchen sind sehr flexibel. So bleibt das Blut trotz hohen Volumenanteils an Erythrozyten flüssig: Ihre Membran kann um den Zellinhalt "rollen", die Blutkörperchen können ihre Form dem Strömungsprofil anpassen. Blutkörperchen ordnen sich in der Mikrozirkulation vor allem im Zentrum des Blutstroms an, das erleichtert die Passage und verringert den Strömungswiderstand. Daher ist die effektive Viskosität bei Gefäßen von etwa 10 µm Durchmesser am geringsten (Fahraeus-Lindqvist-Effekt). Die an der Gefäßwand auftretenden Scherkräfte des vorüberströmenden Blutes werden von den Endothelzellen aufgenommen und auf ihr Zytoskelett übertragen; das löst die Freisetzung von Stoffen aus, die ihrerseits den Gefäßzustand (Gefäßweite) beeinflussen. So nimmt die Bildung von NO (Stickstoffmonoxid) mit steigender Schubspannung am Endothel zu, sodass sich das Gefäß erweitert. |

Blutviskosität

Blutviskosität  Hämatokrit, Sauerstofftransport, Tunnel- und Fahraeus-Lindqvist-Effekt

Hämatokrit, Sauerstofftransport, Tunnel- und Fahraeus-Lindqvist-Effekt  Laminare und turbulente Strömung

Laminare und turbulente Strömung (Hämo-) Rheologie

(Hämo-) Rheologie

Core messages

Core messages

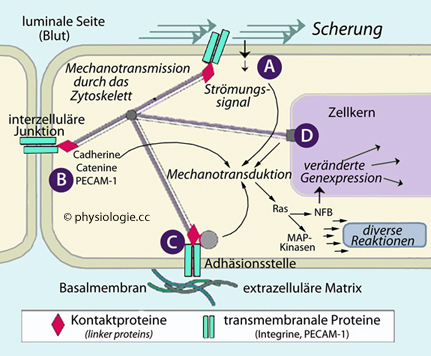

Abbildung: Scherkräfte und Mechanotransduktion in Endothelzellen

Abbildung: Scherkräfte und Mechanotransduktion in Endothelzellen Catenine sind intrazelluläre Schaltstellen zwischen Cadherinen und Aktinfilamenten des Zytoskeletts

Catenine sind intrazelluläre Schaltstellen zwischen Cadherinen und Aktinfilamenten des Zytoskeletts  Integrine sind Membranproteine, die extrazelluläre Kontakte herstellen

Integrine sind Membranproteine, die extrazelluläre Kontakte herstellen  MAP-Kinasen sind mitogenaktivierte Proteinkinasen

MAP-Kinasen sind mitogenaktivierte Proteinkinasen  NFB (nuclear factor light-chain-enhancer of activated B cells) ist ein Transkriptionsfaktor

NFB (nuclear factor light-chain-enhancer of activated B cells) ist ein Transkriptionsfaktor  PECAM-1 (Platelet endothelial cell adhesion molecule) ist ein Adhäsionsmolekül

PECAM-1 (Platelet endothelial cell adhesion molecule) ist ein Adhäsionsmolekül  Ras (nach rat sarcoma) ist eine GTPase

Ras (nach rat sarcoma) ist eine GTPase

Rheologie beschäftigt sich mit dem Fließ- und Verformungsverhalten von Materie, z.B. der Strömungsmechanik; Hämorheologie

Rheologie beschäftigt sich mit dem Fließ- und Verformungsverhalten von Materie, z.B. der Strömungsmechanik; Hämorheologie  mit der Strömung von Blut und seinen Komponenten.

mit der Strömung von Blut und seinen Komponenten. Konzentration der Blutkörperchen (Hämatokrit

Konzentration der Blutkörperchen (Hämatokrit  )

) Verformbarkeit (Flexibilität) der

Blutkörperchen

Verformbarkeit (Flexibilität) der

Blutkörperchen Art der Strömung (laminar? turbulent?)

Art der Strömung (laminar? turbulent?) Fließeigenschaften

des

Blutplasmas

Fließeigenschaften

des

Blutplasmas Temperatur des Blutes

Temperatur des Blutes Mit

zunehmender mechanischer Beanspruchung (Scherung in

der Strömung) nehmen innere Widerstände ab und die Fließfähigkeit des

Blutes zu (bei langsamer fließendem, insbesondere bei stehendem

Blut nimmt die Fließfähigkeit ab), ein Verhalten, das man als thixotrop

bezeichnet. (Blut soll im Kreislauf nicht aufhören zu fließen.)

Mit

zunehmender mechanischer Beanspruchung (Scherung in

der Strömung) nehmen innere Widerstände ab und die Fließfähigkeit des

Blutes zu (bei langsamer fließendem, insbesondere bei stehendem

Blut nimmt die Fließfähigkeit ab), ein Verhalten, das man als thixotrop

bezeichnet. (Blut soll im Kreislauf nicht aufhören zu fließen.) was etwa Fließzähigkeit heißt.

was etwa Fließzähigkeit heißt.

Schubspannung an den Endothelzellen regt die Aktivität endothelialer NO-Synthase an

Schubspannung an den Endothelzellen regt die Aktivität endothelialer NO-Synthase an NO diffundiert in benachbarte glatte Gefäßmuskelzellen

NO diffundiert in benachbarte glatte Gefäßmuskelzellen  und stimuliert dort die Bildung von cGMP (aus GTP)

und stimuliert dort die Bildung von cGMP (aus GTP) das regt die cGMP-abhängige Proteinkinase (PKG) an

das regt die cGMP-abhängige Proteinkinase (PKG) an die PKG öffnet calciumabhängige Kaliumkanäle, Kaliumionen strömen aus der Zelle

die PKG öffnet calciumabhängige Kaliumkanäle, Kaliumionen strömen aus der Zelle die glatten Muskelzellen der Gefäßwand hyperpolarisieren, relaxieren, der Blutdruck dehnt das Gefäß weiter auf (Vasodilatation), der Gefäßquerschnitt nimmt zu, die Strömungsgeschwindigkeit sinkt

die glatten Muskelzellen der Gefäßwand hyperpolarisieren, relaxieren, der Blutdruck dehnt das Gefäß weiter auf (Vasodilatation), der Gefäßquerschnitt nimmt zu, die Strömungsgeschwindigkeit sinkt die Schubspannung am Endothel nimmt ab (negative Rückkopplung).

die Schubspannung am Endothel nimmt ab (negative Rückkopplung). Vermehrte

Schubspannung am Endothel führt zu Vasodilatation, was die

Schubspannung wieder absenkt (und vice versa) - die Gefäßwand

autoreguliert den Gefäßdurchmesser.

Vermehrte

Schubspannung am Endothel führt zu Vasodilatation, was die

Schubspannung wieder absenkt (und vice versa) - die Gefäßwand

autoreguliert den Gefäßdurchmesser.

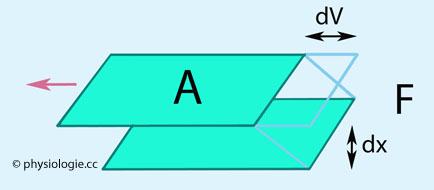

Abbildung: Viskosität ist definiert als Schubspannung (F/A) pro Scherrate (dV/dx)

Abbildung: Viskosität ist definiert als Schubspannung (F/A) pro Scherrate (dV/dx)

Schubspannung

ist die Kraft F, die auf eine Flüssigkeitsschicht der Fläche A

ausgeübt wird, um sie über eine bestimmte Strecke dV zu bewegen, um innere Widerstände in der

Flüssigkeit zu überwinden. Die Dimension ist Kraft pro Fläche (Einheit im SI-System ist das Pascal: Pa = N/m2). In Gefäßen nimmt die Schubspannung bei laminarer Strömung von der Wand zum axialen Mittelstrom hin ab.

Schubspannung

ist die Kraft F, die auf eine Flüssigkeitsschicht der Fläche A

ausgeübt wird, um sie über eine bestimmte Strecke dV zu bewegen, um innere Widerstände in der

Flüssigkeit zu überwinden. Die Dimension ist Kraft pro Fläche (Einheit im SI-System ist das Pascal: Pa = N/m2). In Gefäßen nimmt die Schubspannung bei laminarer Strömung von der Wand zum axialen Mittelstrom hin ab. Als Scherrate bezeichnet

man die Relativbewegung dV einer gedachten Flüssigkeitsschicht pro

Schichtdicke dx (Geschwindigkeit pro Abstand, Dimension Zeit-1).

Als Scherrate bezeichnet

man die Relativbewegung dV einer gedachten Flüssigkeitsschicht pro

Schichtdicke dx (Geschwindigkeit pro Abstand, Dimension Zeit-1). (1 P = 0,1 Pa.s). Das Centi-Poise (cP) wird in der Physiologie verwendet, um die Viskosität

von Körperflüssigkeiten anzugeben (1 cP = 1 mPa.s. Wasser hat 1 cP, Plasma ~2 cP, Blut ~4 cP, abhängig vor allem vom Hämatokrit,

(1 P = 0,1 Pa.s). Das Centi-Poise (cP) wird in der Physiologie verwendet, um die Viskosität

von Körperflüssigkeiten anzugeben (1 cP = 1 mPa.s. Wasser hat 1 cP, Plasma ~2 cP, Blut ~4 cP, abhängig vor allem vom Hämatokrit,  Abbildung).

Abbildung). Flüssigkeiten können ganz verschiedene Formen variabler Viskosität

aufweisen; die Fließeigenschaften des Blutes hängen von Scherrate und

physikalisch-physiologischen Eigenschaften der Gefäße und

Blutkörperchen ab.

Flüssigkeiten können ganz verschiedene Formen variabler Viskosität

aufweisen; die Fließeigenschaften des Blutes hängen von Scherrate und

physikalisch-physiologischen Eigenschaften der Gefäße und

Blutkörperchen ab. Viskosimetrie: Mit üblichen Messgeräten

ermittelte Werte für die Blutviskosität erlauben nur eine eingeschränkte Aussage über das

tatsächliche Strömungsverhalten in der Mikrozirkulation.

(Halb)mikroskopische Methoden geben mehr Aufschluss über physiologisch

und medizinisch relevante Fließeigenschaften (s. weiter unten).

Viskosimetrie: Mit üblichen Messgeräten

ermittelte Werte für die Blutviskosität erlauben nur eine eingeschränkte Aussage über das

tatsächliche Strömungsverhalten in der Mikrozirkulation.

(Halb)mikroskopische Methoden geben mehr Aufschluss über physiologisch

und medizinisch relevante Fließeigenschaften (s. weiter unten).

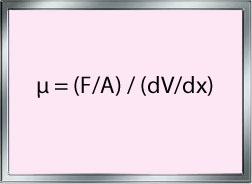

Abbildung: Die Viskosität von Blutproben nimmt mit dem Hämatokrit nichtlinear zu

Abbildung: Die Viskosität von Blutproben nimmt mit dem Hämatokrit nichtlinear zu

Hämatokrit

Hämatokrit Größe und Verformbarkeit der Blutkörperchen (innere Viskosität)

Größe und Verformbarkeit der Blutkörperchen (innere Viskosität) Geometrie und

adhäsive Eigenschaften der Gefäßwand

Geometrie und

adhäsive Eigenschaften der Gefäßwand  Allfällige Aktivierung der Blutstillung (Thrombozytenaktivierung, Gerinnselbildung)

Allfällige Aktivierung der Blutstillung (Thrombozytenaktivierung, Gerinnselbildung) Bluttemperatur:

Kühlt man Blut von Körpertemperatur auf 0°C ab, steigt seine Viskosität

um einen Faktor 2,5 an. Die allfällige Anwesenheit von Kryoglobulinen

(kälteempfindlichen Antikörpern) kann diesen Effekt verstärken.

Bluttemperatur:

Kühlt man Blut von Körpertemperatur auf 0°C ab, steigt seine Viskosität

um einen Faktor 2,5 an. Die allfällige Anwesenheit von Kryoglobulinen

(kälteempfindlichen Antikörpern) kann diesen Effekt verstärken. Abbildung). Das bedeutet,

dass hohe Hämatokritwerte die

Mikrozirkulation zusehends erschweren: Trotz hoher Hämoglobinmenge kann

immer weniger Sauerstoff an das Gewebe gelangen.

Abbildung). Das bedeutet,

dass hohe Hämatokritwerte die

Mikrozirkulation zusehends erschweren: Trotz hoher Hämoglobinmenge kann

immer weniger Sauerstoff an das Gewebe gelangen. Niedriger Hämatokrit (Werte ab ~15% sind mit physiologischen

Körperfunktionen weitgehend vereinbar, die körperliche Belastbarkeit

ist eingeschränkt) hat den Nachteil geringer Hämoglobinmenge, lässt

Blut aber besonders leicht fließen und beschleunigt dadurch den

Atemgastransport

Niedriger Hämatokrit (Werte ab ~15% sind mit physiologischen

Körperfunktionen weitgehend vereinbar, die körperliche Belastbarkeit

ist eingeschränkt) hat den Nachteil geringer Hämoglobinmenge, lässt

Blut aber besonders leicht fließen und beschleunigt dadurch den

Atemgastransport

Hoher Hämatokrit (Werte >55%) bedeutet zwar viel Hämoglobin, das Blut gelangt

aber bei abnehmender Fließfähigkeit nur schwer durch die Mikrozirkulation (Beispiel Verkehrsüberlastung: Viele Transporter, dennoch geringe Transportquote)

Hoher Hämatokrit (Werte >55%) bedeutet zwar viel Hämoglobin, das Blut gelangt

aber bei abnehmender Fließfähigkeit nur schwer durch die Mikrozirkulation (Beispiel Verkehrsüberlastung: Viele Transporter, dennoch geringe Transportquote)

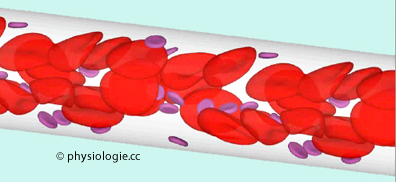

Abbildung: Erythrozyten und Thrombozyten strömen durch ein kleines Gefäß (~15 µm Durchmesser)

Abbildung: Erythrozyten und Thrombozyten strömen durch ein kleines Gefäß (~15 µm Durchmesser) vgl. dort

vgl. dort

Direkt am Endothel entlang strömt eine Plasmaschichte (geringe Viskosität)

Direkt am Endothel entlang strömt eine Plasmaschichte (geringe Viskosität) Die Blutkörperchen verformen sich entsprechend dem Strömungsprofil

(größte Geschwindigkeit in der Mitte des Gefäßes - durch kleine

Kapillaren schlüpfen Erythrozyten "pfeilspitzenförmig"). Der Fahraeus-Lindqvist-Effekt sagt aus, dass Blut besonders leicht durch das Kapillargebiet strömt, also eine niedrige effektive Viskosität aufweist

Die Blutkörperchen verformen sich entsprechend dem Strömungsprofil

(größte Geschwindigkeit in der Mitte des Gefäßes - durch kleine

Kapillaren schlüpfen Erythrozyten "pfeilspitzenförmig"). Der Fahraeus-Lindqvist-Effekt sagt aus, dass Blut besonders leicht durch das Kapillargebiet strömt, also eine niedrige effektive Viskosität aufweist| Die

effektive ("scheinbare") Blutviskosität nimmt in der Mikrozirkulation

ab und nähert sich der von Plasma an (geringster Betrag bei 7-10 µm

Gefäßdurchmesser) |

Der 'Tunneleffekt'

schließlich sagt aus, dass die Blutkörperchen im

Axialstrom besonders rasch durch Kapillaren strömen, während Plasma

langsamer weiterkommt. So ist der

Hämatokrit in der Mikrozirkulation niedrig, meist weniger als die

Hälfte des Wertes in einer Blutprobe, die aus einem größeren Gefäß

stammt (daher beträgt der Ganzkörper-Hämatokrit nur ~87% des aus einer Blutprobe ermittelten Wertes)

Der 'Tunneleffekt'

schließlich sagt aus, dass die Blutkörperchen im

Axialstrom besonders rasch durch Kapillaren strömen, während Plasma

langsamer weiterkommt. So ist der

Hämatokrit in der Mikrozirkulation niedrig, meist weniger als die

Hälfte des Wertes in einer Blutprobe, die aus einem größeren Gefäß

stammt (daher beträgt der Ganzkörper-Hämatokrit nur ~87% des aus einer Blutprobe ermittelten Wertes) Beispiel: Gemessener Hämatokrit 0,4 (40%) → Ganzkörperhämatokrit ~0,35 (35%)

Beispiel: Gemessener Hämatokrit 0,4 (40%) → Ganzkörperhämatokrit ~0,35 (35%)

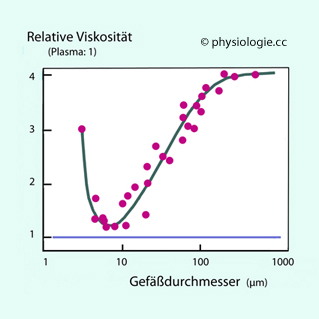

Abbildung: Effektive Viskosität als Funktion des Gefäßdurchmessers

Abbildung: Effektive Viskosität als Funktion des Gefäßdurchmessers

Abbildung). Dies ist vor allem durch den Fahraeus-Lindquist-Effekt

Abbildung). Dies ist vor allem durch den Fahraeus-Lindquist-Effekt  bedingt.

bedingt. Abbildung: linkes Kurvenende), bis die

Blutzellen die Kapillare nicht mehr

passieren können und es zu Stase (Stop der Bewegung des Blutes durch das Gefäß) kommt.

Abbildung: linkes Kurvenende), bis die

Blutzellen die Kapillare nicht mehr

passieren können und es zu Stase (Stop der Bewegung des Blutes durch das Gefäß) kommt.

Abbildung: Viskosimetrie: Formen des Messteils

Abbildung: Viskosimetrie: Formen des Messteils

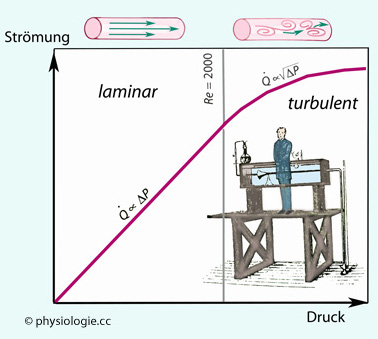

Abbildung: Druck-Strömungs-Verhalten einer Newtonischen Flüssigkeit in einem starren Rohr

Abbildung: Druck-Strömungs-Verhalten einer Newtonischen Flüssigkeit in einem starren Rohr

quantifiziert werden, die bei Rohrströmungen (Blutgefäße, Bronchien...) folgendermaßen errechnet wird:

quantifiziert werden, die bei Rohrströmungen (Blutgefäße, Bronchien...) folgendermaßen errechnet wird:| Re = (d.ν.ρ) / η |

| Turbulente Strömung entsteht umso wahrscheinlicher, je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist |

Ab Re-Werten

von ~400 treten lokalisierte Wirbel auf, vor allem an

Gefäßaufzweigungen - was z.B. in herznahen Abschnitten der Aorta und

Pulmonalarterie während der Austreibungszeit physiologisch ist. In der Aortenwurzel

erreicht der Re-Wert einen Betrag von ~4600 (Durchmesser d=2,5 cm,

Spitzengeschwindigkeit ν=70 cm/s, Blutdichte ρ=1,05 g/ml,

Blutviskosität η=4 mPa.s bzw. 0,04 gcm-1s-1), insbesondere bei Anämie, bei Schwangeren (sinkender Hämatokrit → geringe Blutviskosität) oder körperlicher Belastung (Spitzengeschwindigkeit steigt) können Strömungsgeräusche als Zeichen von Turbulenzen auftreten.

Ab Re-Werten

von ~400 treten lokalisierte Wirbel auf, vor allem an

Gefäßaufzweigungen - was z.B. in herznahen Abschnitten der Aorta und

Pulmonalarterie während der Austreibungszeit physiologisch ist. In der Aortenwurzel

erreicht der Re-Wert einen Betrag von ~4600 (Durchmesser d=2,5 cm,

Spitzengeschwindigkeit ν=70 cm/s, Blutdichte ρ=1,05 g/ml,

Blutviskosität η=4 mPa.s bzw. 0,04 gcm-1s-1), insbesondere bei Anämie, bei Schwangeren (sinkender Hämatokrit → geringe Blutviskosität) oder körperlicher Belastung (Spitzengeschwindigkeit steigt) können Strömungsgeräusche als Zeichen von Turbulenzen auftreten.  Bei Widerstandsgefäßen,

die einen sehr kleinen Durchmesser haben und wo das Blut langsam

strömt, erreicht [Re] lediglich einen Betrag von ~0,5 - die Strömung

bleibt laminar.

Bei Widerstandsgefäßen,

die einen sehr kleinen Durchmesser haben und wo das Blut langsam

strömt, erreicht [Re] lediglich einen Betrag von ~0,5 - die Strömung

bleibt laminar.  In der Mikrozirkulation

treten Turbulenzen erst recht nicht auf (sehr geringe Durchmesser und

Strömungsgeschwindigkeiten) - unbeschadet des zusätzlich ins Spiel

kommenden Fahraeus-Lindquist-Effekts:

Bei Gefäßdurchmessern um 10µm ist die Viskosität herabgesetzt ([Re]

steigt), bei noch geringerem Durchmesser steigt sie an ([Re] sinkt).

In der Mikrozirkulation

treten Turbulenzen erst recht nicht auf (sehr geringe Durchmesser und

Strömungsgeschwindigkeiten) - unbeschadet des zusätzlich ins Spiel

kommenden Fahraeus-Lindquist-Effekts:

Bei Gefäßdurchmessern um 10µm ist die Viskosität herabgesetzt ([Re]

steigt), bei noch geringerem Durchmesser steigt sie an ([Re] sinkt).  Als Faustregel kann gelten: Blutströmung erfolgt bei Re-Werten <2000 laminar, bei Werten >3000 meist turbulent.

Als Faustregel kann gelten: Blutströmung erfolgt bei Re-Werten <2000 laminar, bei Werten >3000 meist turbulent.

Die

Fließeigenschaften des Blutes (messbar mittels Blutviskosimetrie) hängen ab von Hämatokrit (nichtlinear),

Flexibilität der Blutkörperchen, Art der Strömung, Geometrie und adhäsiven Eigenschaften der Gefäßwand und Viskosität des

Blutplasmas. Der Blutfluss wird durch Reibung zwischen den strömenden Schichten und an der Gefäßwand behindert (Viskosität - Dimension Kraft mal Zeit pro Fläche, Einheit cP = mPa.s - Maß für innere Reibung). Direkt am Endothel strömt eine Plasmaschicht; die Viskosität von Blutplasma beträgt ≤2 cP (Plasmaproteine ~70 g/l), diejenige von Blut (komplexe, nicht-newtonische Flüssigkeit) ~4 cP, sinkend (fließfähiger) mit zunehmender Scherung, höher (weniger fließfähig) bei langsamer Strömung (Blutviskosität kann bis

~20 cP steigen: Thixotropie; interzelluläre Haftungspunkte können durch zurückkehrende Strömung wieder gelöst werden). Scherkräfte ändern die Permeabilität deformationsempfindlicher endothelialer Kationenkanäle und

induzieren Vasodilatation durch proportional zunehmende NO-Synthese Die

Fließeigenschaften des Blutes (messbar mittels Blutviskosimetrie) hängen ab von Hämatokrit (nichtlinear),

Flexibilität der Blutkörperchen, Art der Strömung, Geometrie und adhäsiven Eigenschaften der Gefäßwand und Viskosität des

Blutplasmas. Der Blutfluss wird durch Reibung zwischen den strömenden Schichten und an der Gefäßwand behindert (Viskosität - Dimension Kraft mal Zeit pro Fläche, Einheit cP = mPa.s - Maß für innere Reibung). Direkt am Endothel strömt eine Plasmaschicht; die Viskosität von Blutplasma beträgt ≤2 cP (Plasmaproteine ~70 g/l), diejenige von Blut (komplexe, nicht-newtonische Flüssigkeit) ~4 cP, sinkend (fließfähiger) mit zunehmender Scherung, höher (weniger fließfähig) bei langsamer Strömung (Blutviskosität kann bis

~20 cP steigen: Thixotropie; interzelluläre Haftungspunkte können durch zurückkehrende Strömung wieder gelöst werden). Scherkräfte ändern die Permeabilität deformationsempfindlicher endothelialer Kationenkanäle und

induzieren Vasodilatation durch proportional zunehmende NO-Synthese  Die

Sauerstoff-Transportkapazität strömenden Blutes ist bei physiologischen

Hämatokritwerten am höchsten (niedriger Hämatokrit = wenig Hämoglobin,

hoher Hämatokrit = abnehmende Fließfähigkeit;

Sauerstoffmangel kann über Anregung der Erythropoese Hämatokritwerte

bis zu ~70% verursachen, entsprechend ~8 Mio Erys / µl). Blutkörperchen

verformen sich entsprechend dem Strömungsprofil (größte Geschwindigkeit

in der Gefäßmitte, Erythrozyten pfeilspitzenförmig): Blut strömt durch das Kapillargebiet besonders leicht (Minimalwert bei ~6 µm Kapillardurchmesser: Fahraeus-Lindqvist- Effekt) und Blutkörperchen im Axialstrom besonders rasch (Tunneleffekt),

was den Hämatokrit in der Mikrozirkulation senkt (Ganzkörper-Hämatokrit

~87% des aus einer Blutprobe ermittelten Wertes) Die

Sauerstoff-Transportkapazität strömenden Blutes ist bei physiologischen

Hämatokritwerten am höchsten (niedriger Hämatokrit = wenig Hämoglobin,

hoher Hämatokrit = abnehmende Fließfähigkeit;

Sauerstoffmangel kann über Anregung der Erythropoese Hämatokritwerte

bis zu ~70% verursachen, entsprechend ~8 Mio Erys / µl). Blutkörperchen

verformen sich entsprechend dem Strömungsprofil (größte Geschwindigkeit

in der Gefäßmitte, Erythrozyten pfeilspitzenförmig): Blut strömt durch das Kapillargebiet besonders leicht (Minimalwert bei ~6 µm Kapillardurchmesser: Fahraeus-Lindqvist- Effekt) und Blutkörperchen im Axialstrom besonders rasch (Tunneleffekt),

was den Hämatokrit in der Mikrozirkulation senkt (Ganzkörper-Hämatokrit

~87% des aus einer Blutprobe ermittelten Wertes) Die Strömung in Blutgefäßen erfolgt üblicherweise laminar: Die äußerste

Schicht gleitet (langsam) am Endothel vorbei, mit Annäherung an die

Gefäßmitte steigt die Geschwindigkeit. Blutkörperchen passen ihre Form

diesem Geschwindigkeitsprofil an, erschweren die Strömung aber dennoch,

insbesondere in kleinen Gefäßen. Ändern sich bestimmte Parameter der

Strömung, steigt die Wahrscheinlichkeit von Wirbelbildungen (turbulente

Strömung in größeren Gefäßen: Blut strömt teils quer zur Gefäßachse).

Gefäßweite (Innendurchmesser d), mittlere Strömungsgeschwindigkeit (ν)

und Dichte (ρ) begünstigen das Auftreten von Turbulenzen, zunehmende

Viskosität (η) macht Turbulenzen weniger wahrscheinlich (Anämie →

sinkender Hämatokrit → geringe Blutviskosität → Turbulenzen

wahrscheinlicher, akustisch wahrnehmbar). Die Reynolds-Zahl (Re) wird

errechnet als Re = (d x ν x ρ) / η. Wird ein kritischer Wert

überschritten, ist es wahrscheinlich, dass Turbulenzen auftreten. Ab

Werten von ~400 treten im Kreislauf lokalisierte Wirbel auf, vor allem an

Aufzweigungen großer Gefäße. An kleinen Gefäßen treten keine

Turbulenzen auf, der Re-Wert ist zu niedrig Die Strömung in Blutgefäßen erfolgt üblicherweise laminar: Die äußerste

Schicht gleitet (langsam) am Endothel vorbei, mit Annäherung an die

Gefäßmitte steigt die Geschwindigkeit. Blutkörperchen passen ihre Form

diesem Geschwindigkeitsprofil an, erschweren die Strömung aber dennoch,

insbesondere in kleinen Gefäßen. Ändern sich bestimmte Parameter der

Strömung, steigt die Wahrscheinlichkeit von Wirbelbildungen (turbulente

Strömung in größeren Gefäßen: Blut strömt teils quer zur Gefäßachse).

Gefäßweite (Innendurchmesser d), mittlere Strömungsgeschwindigkeit (ν)

und Dichte (ρ) begünstigen das Auftreten von Turbulenzen, zunehmende

Viskosität (η) macht Turbulenzen weniger wahrscheinlich (Anämie →

sinkender Hämatokrit → geringe Blutviskosität → Turbulenzen

wahrscheinlicher, akustisch wahrnehmbar). Die Reynolds-Zahl (Re) wird

errechnet als Re = (d x ν x ρ) / η. Wird ein kritischer Wert

überschritten, ist es wahrscheinlich, dass Turbulenzen auftreten. Ab

Werten von ~400 treten im Kreislauf lokalisierte Wirbel auf, vor allem an

Aufzweigungen großer Gefäße. An kleinen Gefäßen treten keine

Turbulenzen auf, der Re-Wert ist zu niedrig |