Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Acetylcholin, Amine, Purine, Peptide, lokale Mediatoren

Acetylcholin, Amine, Purine, Peptide, lokale Mediatoren

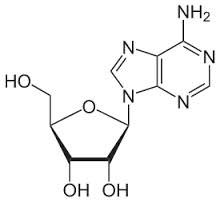

Aden(os)in: ἀδήν = Drüse (Namensgebung durch Albrecht Kossel)

Aden(os)in: ἀδήν = Drüse (Namensgebung durch Albrecht Kossel)| Die Informationsübermittlung von Zelle zu Zelle folgt bestimmten Regeln: Spezifität (passende Rezeptoren), Verstärkung (Enzymwirkung, viele second-messenger-Moleküle) und Modifikation der Wirkung (über zusätzliche Signalmoleküle). Extrazelluläre Signalstoffe sind Hormone, Neurotransmitter (wie Acetylcholin und Katecholamine), Zytokine (im Immunsystem), Eikosanoide (Prostaglandine, Leukotriene), Purine (ATP, Adenosin) und Gase (wie Stickstoffmonoxid). Acetylcholin ist der Transmitter aller Neuriten, die das Zentralnervensystem verlassen (an motorischen Endplatten der Skelettmuskulatur, an der Endigung präganglionärer autonomer Fasern). Acetylcholin wirkt - je nach Schaltstelle - über nikotinische (ionotrope) oder muskarinische (G-Protein-gekoppelte) Rezeptoren. Katecholamine kommen im Gehirn (Dopamin, Noradrenalin), als postganglionär-sympathische Transmitter (hauptsächlich Noradrenalin) und als Nebennierenmarkhormon vor (hauptsächlich Adrenalin); sie wirken über D-Rezeptoren (Dopamin) bzw. α- und β-Rezeptoren (Noradrenalin, Adrenalin). Biogene Amine - Serotonin und Histamin - Peptide wie z.B. Endotheline, Neuropeptid Y (NPY), das vasoaktive intestinale Peptid (VIP), Eikosanoide und Gasotransmitter wirken überwiegend über G-Protein-Rezeptoren an zahlreichen Geweben in sehr unterschiedlicher Weise. |

Acetylcholin

Acetylcholin  Purinerge Transmission

Purinerge Transmission  Katecholamine

Katecholamine  Histamin

Histamin  Serotonin

Serotonin  Peptiderge Systeme

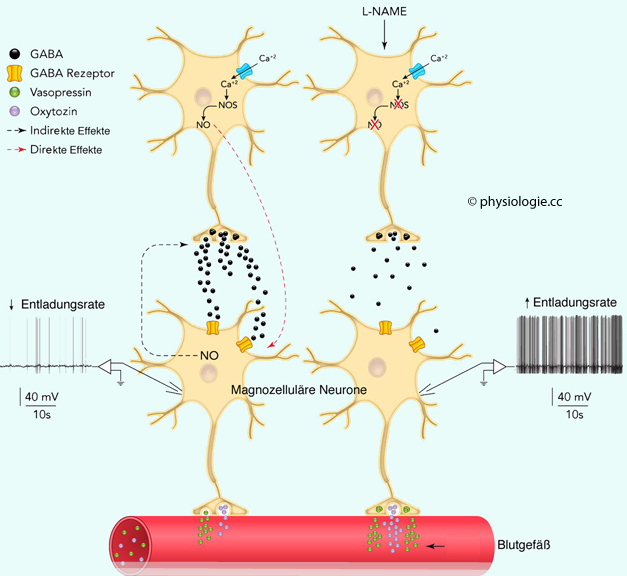

Peptiderge Systeme  Gasotransmitter

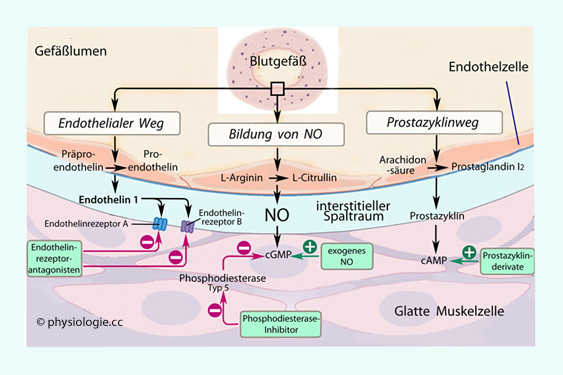

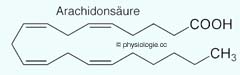

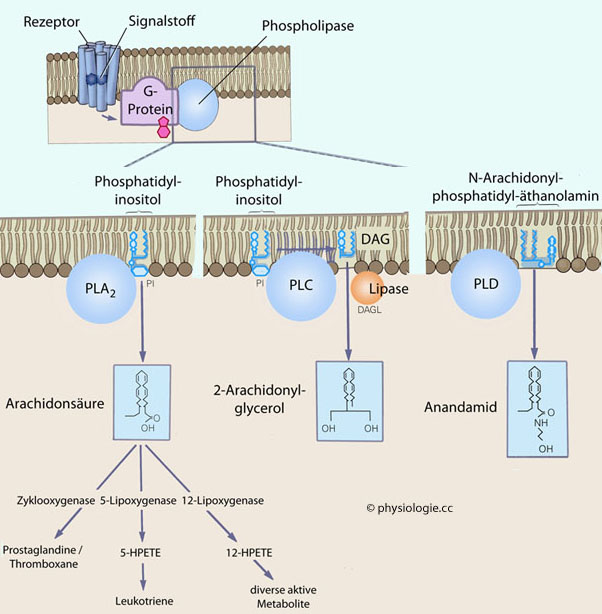

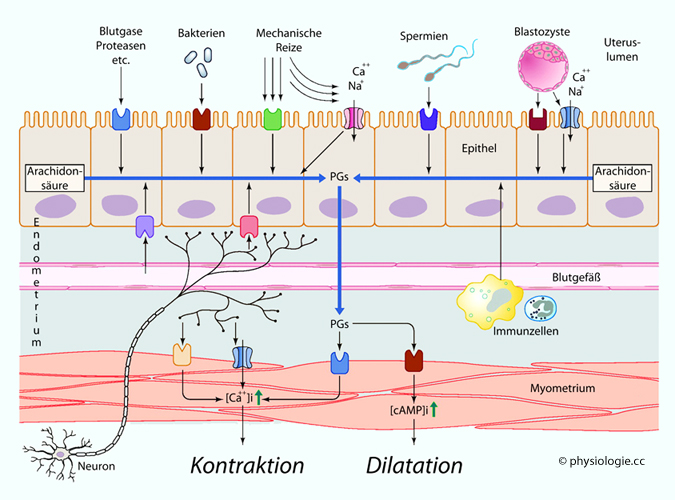

Gasotransmitter  Eikosanoide (Prostaglandine, Thromboxane, Leukotriene)

Eikosanoide (Prostaglandine, Thromboxane, Leukotriene)  Kininsystem

Kininsystem

Amine

Amine  Katecholamine

Katecholamine  Neuropeptide

Neuropeptide

Core messages

Core messages

Abbildung: Cholinerge, adrenerge und dopaminerge Transmission im vegetativen System

Abbildung: Cholinerge, adrenerge und dopaminerge Transmission im vegetativen System Als Mediator bezeichnet man einen Signalstoff, wenn er auf kurze Distanz spezifisch auf Nachbarzellen wirkt (Beispiel Purine). Ein (Neuro-)Transmitter wirkt an synaptischen Strukturen - auf kurze Distanz für begrenzte Zeit. Ein Zytokin ist eine Signalsubstanz des Immunsystems (es kann modulatorisch oder wie ein Hormon wirken). Hormone werden an den Kreislauf abgegeben und können überall im Körper wirksam werden (soferne sie auf aktivierbare Rezeptoren koppeln). Die Übergänge zwischen diesen (willkürlich erstellten) Kategorien sind fließend.

Als Mediator bezeichnet man einen Signalstoff, wenn er auf kurze Distanz spezifisch auf Nachbarzellen wirkt (Beispiel Purine). Ein (Neuro-)Transmitter wirkt an synaptischen Strukturen - auf kurze Distanz für begrenzte Zeit. Ein Zytokin ist eine Signalsubstanz des Immunsystems (es kann modulatorisch oder wie ein Hormon wirken). Hormone werden an den Kreislauf abgegeben und können überall im Körper wirksam werden (soferne sie auf aktivierbare Rezeptoren koppeln). Die Übergänge zwischen diesen (willkürlich erstellten) Kategorien sind fließend. Spezifität (Schlüssel-Schloss-Prinzip) - nur der "richtige" Signalstoff

löst eine Wirkung aus (allerdings können ähnliche Moleküle ebenfalls am

Rezeptor binden, diese regen entweder den Signalweg an - Agonisten - oder sie hemmen ihn - Antagonisten)

Spezifität (Schlüssel-Schloss-Prinzip) - nur der "richtige" Signalstoff

löst eine Wirkung aus (allerdings können ähnliche Moleküle ebenfalls am

Rezeptor binden, diese regen entweder den Signalweg an - Agonisten - oder sie hemmen ihn - Antagonisten) Verstärkung - wenn der Signalstoff den betreffenden Rezeptor

"einschaltet", kann es zu vielfacher molekularer Sekundärreaktion

kommen und sich die Wirkung multiplizieren. Das

kann mehrere hintereinandergeschaltete Vorgänge betreffen (second

messenger ... Enzymaktivierung), sodass die Verstärkung mehrere

Zehnerpotenzen ausmachen kann

Verstärkung - wenn der Signalstoff den betreffenden Rezeptor

"einschaltet", kann es zu vielfacher molekularer Sekundärreaktion

kommen und sich die Wirkung multiplizieren. Das

kann mehrere hintereinandergeschaltete Vorgänge betreffen (second

messenger ... Enzymaktivierung), sodass die Verstärkung mehrere

Zehnerpotenzen ausmachen kann Zusätzliche Regelung - solche komplexe molekulare

Übersetzungsmechanismen bieten mehrfache Möglichkeiten der

Querbeeinflussung durch (hemmende, fördernde, steuernde)

Zusatzeinflüsse (Kofaktoren, Modifikatoren)

Zusätzliche Regelung - solche komplexe molekulare

Übersetzungsmechanismen bieten mehrfache Möglichkeiten der

Querbeeinflussung durch (hemmende, fördernde, steuernde)

Zusatzeinflüsse (Kofaktoren, Modifikatoren) Abbildung):

Abbildung):

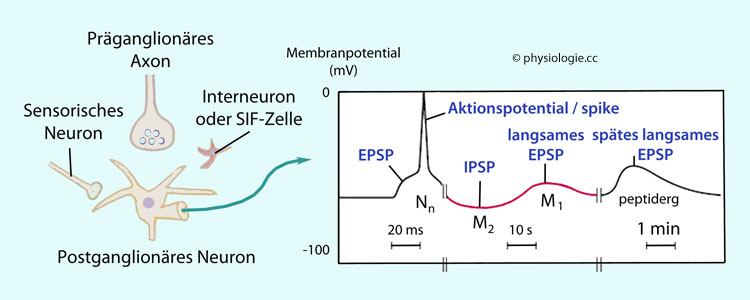

Abbildung: Postsynaptische Potentiale nach präsynaptischer Reizung in einem autonomen Ganglion

Abbildung: Postsynaptische Potentiale nach präsynaptischer Reizung in einem autonomen Ganglion das erste (frühe) EPSP aus der Aktivierung nikotinerger (Nn) Rezeptoren, was zu Na+- (und Ca++-) Einstrom führt; bei Überschwelligkeit tritt ein Aktionspotential (spike) auf.

Es folgen weitere Potentialschwankungen:

das erste (frühe) EPSP aus der Aktivierung nikotinerger (Nn) Rezeptoren, was zu Na+- (und Ca++-) Einstrom führt; bei Überschwelligkeit tritt ein Aktionspotential (spike) auf.

Es folgen weitere Potentialschwankungen: ein 2-5 Sekunden andauerndes IPSP, hauptsächlich durch Aktivierung

muskarinerger (M2) Rezeptoren, das die Kalium-Leitfähigkeit erhöht (andere Transmitter - wie Dopamin oder Adenosin - sind ebenfalls beteiligt),

ein 2-5 Sekunden andauerndes IPSP, hauptsächlich durch Aktivierung

muskarinerger (M2) Rezeptoren, das die Kalium-Leitfähigkeit erhöht (andere Transmitter - wie Dopamin oder Adenosin - sind ebenfalls beteiligt),  ein langsames, etwa 10 Sekunden dauerndes EPSPs durch Aktivierung

muskarinerger (M1) Rezeptoren, welche Kaliumkanäle schließen,

ein langsames, etwa 10 Sekunden dauerndes EPSPs durch Aktivierung

muskarinerger (M1) Rezeptoren, welche Kaliumkanäle schließen, ein weiteres langsames, spätes EPSPs - das 1-2 Minuten anhalten kann - durch Aktivierung peptiderger Rezeptoren (u.a. Substanz P, GnRH-ähnliche Peptide), was ebenfalls die K+-Leitfähigkeit der Membran herabsetzt.

ein weiteres langsames, spätes EPSPs - das 1-2 Minuten anhalten kann - durch Aktivierung peptiderger Rezeptoren (u.a. Substanz P, GnRH-ähnliche Peptide), was ebenfalls die K+-Leitfähigkeit der Membran herabsetzt. vgl. dort

vgl. dort

Acetylcholin

Acetylcholin Der österreichische Pharmakologe Otto Loewi

konnte 1921 experimentell nachweisen, dass die parasympathische Wirkung

auf das Herz durch einen "Vagusstoff" vermittelt wird. Dieser wurde vom britischen Pharmakologen Sir Henry Dale als Acetylcholin identifiziert (eine

Rolle des Acetylcholins als Neurotransmitter hatte Dale bereits 1914

postuliert). Beide erhielten 1936 den Nobelpreis für Physiologie oder

Medizin "für ihre Entdeckungen bei der chemischen Übertragung der

Nervenimpulse" (Dale'sches Prinzip)

Der österreichische Pharmakologe Otto Loewi

konnte 1921 experimentell nachweisen, dass die parasympathische Wirkung

auf das Herz durch einen "Vagusstoff" vermittelt wird. Dieser wurde vom britischen Pharmakologen Sir Henry Dale als Acetylcholin identifiziert (eine

Rolle des Acetylcholins als Neurotransmitter hatte Dale bereits 1914

postuliert). Beide erhielten 1936 den Nobelpreis für Physiologie oder

Medizin "für ihre Entdeckungen bei der chemischen Übertragung der

Nervenimpulse" (Dale'sches Prinzip)

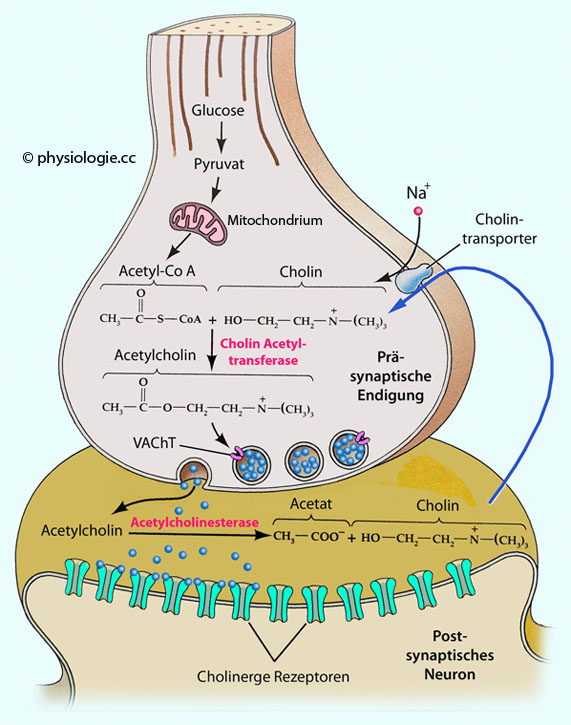

Abbildung: Stoffwechsel des Neurotransmitters Acetylcholin an cholinergen Synapsen

Abbildung: Stoffwechsel des Neurotransmitters Acetylcholin an cholinergen Synapsen Acetylcholin entsteht vorwiegend in cholinergen Nervenzellen (des zentralen und peripheren Nervensystems - an motorischen Endplatten sowie im autonomen Nervensystem) durch die Wirkung der Cholinacetyltransferase

(ChAT,

Acetylcholin entsteht vorwiegend in cholinergen Nervenzellen (des zentralen und peripheren Nervensystems - an motorischen Endplatten sowie im autonomen Nervensystem) durch die Wirkung der Cholinacetyltransferase

(ChAT,  Abbildung), die eine Acetylgruppe vom Coenzym Acetyl-CoA auf einen

Cholinrest überträgt. Die höchste Konzentration an Cholinacetyltransferase findet sich an

den präsynaptischen Endigungen der Axone, wo Acetylcholin

vesikulär gespeichert wird. Vesikuläre Acetylcholintransporter (VAChT) lagern pro cholinergem Vesikel 104 Acetylcholinmoleküle ein. Die neuronale Aufnahme von Cholin aus der extrazellulären Flüssigkeit ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Transmittersynthese.

Abbildung), die eine Acetylgruppe vom Coenzym Acetyl-CoA auf einen

Cholinrest überträgt. Die höchste Konzentration an Cholinacetyltransferase findet sich an

den präsynaptischen Endigungen der Axone, wo Acetylcholin

vesikulär gespeichert wird. Vesikuläre Acetylcholintransporter (VAChT) lagern pro cholinergem Vesikel 104 Acetylcholinmoleküle ein. Die neuronale Aufnahme von Cholin aus der extrazellulären Flüssigkeit ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Transmittersynthese. Freigesetztes Acetylcholin wirkt über ACh-Rezeptoren (sowohl prä- als auch postsynaptisch) und wird innerhalb von Millisekunden extrazellulär zu Acetat und Cholin abgebaut - durch Acetylcholinesterasen (AChE),

die an Basalmembranen zwischen prä- und postsynaptischen Zellen

befestigt und auf Nerven- und Muskelzellen sowie Erythrozyten vorhanden

sind. AChE sind hochaktiv (jedes Molekül kann pro Sekunde 5.103 Acetylcholinmoleküle spalten). Cholin wird von Neuronen wieder aufgenommen (Cholintransporter - dieser ist durch das Gift Hemicholinium

blockierbar). Nichtspezifische Enzyme (Pseudocholinesterasen,

Butyrylcholinesterasen) sind weiter verbreitet und bauen Acetylcholin

ebenfalls ab.

Freigesetztes Acetylcholin wirkt über ACh-Rezeptoren (sowohl prä- als auch postsynaptisch) und wird innerhalb von Millisekunden extrazellulär zu Acetat und Cholin abgebaut - durch Acetylcholinesterasen (AChE),

die an Basalmembranen zwischen prä- und postsynaptischen Zellen

befestigt und auf Nerven- und Muskelzellen sowie Erythrozyten vorhanden

sind. AChE sind hochaktiv (jedes Molekül kann pro Sekunde 5.103 Acetylcholinmoleküle spalten). Cholin wird von Neuronen wieder aufgenommen (Cholintransporter - dieser ist durch das Gift Hemicholinium

blockierbar). Nichtspezifische Enzyme (Pseudocholinesterasen,

Butyrylcholinesterasen) sind weiter verbreitet und bauen Acetylcholin

ebenfalls ab.  Es kann an postsynaptische Rezeptoren binden und entsprechende Effekte hervorrufen

Es kann an postsynaptische Rezeptoren binden und entsprechende Effekte hervorrufen Es kann an präsynaptische Rezeptoren binden und weitere Freisetzung bremsen (negative Rückkopplung)

Es kann an präsynaptische Rezeptoren binden und weitere Freisetzung bremsen (negative Rückkopplung) Es kann durch Acetylcholinesterase abgebaut werden (Cholin kann von den Zellen wieder verwertet werden)

Es kann durch Acetylcholinesterase abgebaut werden (Cholin kann von den Zellen wieder verwertet werden) Nikotonische Rezeptoren dienen insbesondere als Angriffspunkt

für Acetylcholin im Zentralnervensystem (z.B. Interneurone im Striatum, Nervenzellen im nucl. basalis Meynert) als auch für aus dem ZNS

austretende Fasern (Muskelzellen und autonom-nervöse Synapsen,

z.B. im Grenzstrang: präganglionär).

Nikotonische Rezeptoren dienen insbesondere als Angriffspunkt

für Acetylcholin im Zentralnervensystem (z.B. Interneurone im Striatum, Nervenzellen im nucl. basalis Meynert) als auch für aus dem ZNS

austretende Fasern (Muskelzellen und autonom-nervöse Synapsen,

z.B. im Grenzstrang: präganglionär).  Muskarinische

Muskarinische  Rezeptoren wirken in der Peripherie des parasympathischen Nervensystems (postganglionär).

Rezeptoren wirken in der Peripherie des parasympathischen Nervensystems (postganglionär). Rezeptoren (N-Acetylcholinrezeptoren, nAChR) sind nichtselektive Ionenkanäle, bestehend aus 5 Untereinheiten (mit zu ~40% identischen Aminosäuresequenzen), die um eine zentrale Pore (den Ionenkanal) angeordnet sind. Diese pentameren Kanäle stellen den Prototypen ligandengesteuerter Ionenkanäle dar.

Rezeptoren (N-Acetylcholinrezeptoren, nAChR) sind nichtselektive Ionenkanäle, bestehend aus 5 Untereinheiten (mit zu ~40% identischen Aminosäuresequenzen), die um eine zentrale Pore (den Ionenkanal) angeordnet sind. Diese pentameren Kanäle stellen den Prototypen ligandengesteuerter Ionenkanäle dar.

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Nikotinischer Acetylcholinrezeptor

Abbildung: Nikotinischer Acetylcholinrezeptor

an motorischen Endplatten der Skelettmuskulatur (Endplattenpotentiale

- diese sind normalerweise so stark, dass sie auch dann noch

überschwellig auf die Muskelfaser wirken, wenn sie um 70-80% reduziert

werden) sowie

an motorischen Endplatten der Skelettmuskulatur (Endplattenpotentiale

- diese sind normalerweise so stark, dass sie auch dann noch

überschwellig auf die Muskelfaser wirken, wenn sie um 70-80% reduziert

werden) sowie  in Ganglienzellen des autonomen Nervensystems (exzitatorische postsynaptische Potentiale EPSPs).

Die überschwellige Erregung einer postganglionären Nervenzelle

erfordert meist die gleichzeitige Anregung durch mehrere präganglionäre

Zellen (summativer Effekt, integrative Aktion; die meisten postganlionären Nervenzellen werden durch Axonfortsätze mehrerer präganglionärer Zellen versorgt).

in Ganglienzellen des autonomen Nervensystems (exzitatorische postsynaptische Potentiale EPSPs).

Die überschwellige Erregung einer postganglionären Nervenzelle

erfordert meist die gleichzeitige Anregung durch mehrere präganglionäre

Zellen (summativer Effekt, integrative Aktion; die meisten postganlionären Nervenzellen werden durch Axonfortsätze mehrerer präganglionärer Zellen versorgt).| Nikotinische Rezeptoren sind ligandengesteuerte Ionenkanäle |

Der Muskeltyp

besteht aus zwei α1-, einer ß1-, einer δ- und einer ε- (Erwachsenenform: in reifen,

innervierten Endplatten) bzw. γ- (fetale Form) Untereinheit. Über

diese Rezeptoren läuft die Übertragung an der motorischen Endplatte.

Der Muskeltyp

besteht aus zwei α1-, einer ß1-, einer δ- und einer ε- (Erwachsenenform: in reifen,

innervierten Endplatten) bzw. γ- (fetale Form) Untereinheit. Über

diese Rezeptoren läuft die Übertragung an der motorischen Endplatte. Der Ganglientyp besteht aus α3- und ß4-Untereinheiten (Alpha-3 beta-4 nicotinic receptor). Man findet ihn in autonomen Ganglien, hauptsächlich postsynaptisch.

Der Ganglientyp besteht aus α3- und ß4-Untereinheiten (Alpha-3 beta-4 nicotinic receptor). Man findet ihn in autonomen Ganglien, hauptsächlich postsynaptisch. Der ZNS-Typ besteht aus α4- und ß2- (Alpha-4 beta-2 nicotinic receptor)

(heteromerer ZNS-Typ), nur aus α7- (homomerer ZNS-Typ) oder α3- und

ß4-Untereinheiten (weiterer ZNS-Typ). Diese Rezeptoren finden sich prä-

und postsynaptisch vor allem im Gehirn.

Der ZNS-Typ besteht aus α4- und ß2- (Alpha-4 beta-2 nicotinic receptor)

(heteromerer ZNS-Typ), nur aus α7- (homomerer ZNS-Typ) oder α3- und

ß4-Untereinheiten (weiterer ZNS-Typ). Diese Rezeptoren finden sich prä-

und postsynaptisch vor allem im Gehirn. Pharmaka wirken auf diese Rezeptortypen unterschiedlich, wie die folgende Tabelle beispielhaft zeigt:

Pharmaka wirken auf diese Rezeptortypen unterschiedlich, wie die folgende Tabelle beispielhaft zeigt:Einflüsse auf nikotinische Rezeptor-Subtypen (Beispiele) Nach Ritter / Flower / Henderson / Loke / MacEwan / Rang, Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. Elsevier 2020 |

|||

| Muskeltyp |

Ganglientyp |

ZNS-Typ |

|

| Agonisten |

Acetylcholin Carbachol Succinylcholin |

Acetylcholin Carbachol Nikotin |

Nikotin Epibatidin Acetylcholin |

| Antagonisten |

Tubocurarin Pancuronium Bungarotoxin |

Mecamylamin Trimetaphan Hexamethonium |

Mecamylamin Methylaconitin |

Abbildung: Wichtigste pharmakologische Wirkungen auf cholinerge Übertragung

Abbildung: Wichtigste pharmakologische Wirkungen auf cholinerge Übertragung

| Muskarinische Rezeptoren sind G-Protein-gekoppelt |

Abbildung oben):

Abbildung oben):  Rasche Depolarisierung (initiale EPSPs, die zu

Aktionspotentialen führen können);

Rasche Depolarisierung (initiale EPSPs, die zu

Aktionspotentialen führen können);  Hyperpolarisierung (IPSPs, durch

M2-Rezeptoren vermittelt);

Hyperpolarisierung (IPSPs, durch

M2-Rezeptoren vermittelt);  sekundäre, langsame EPSPs, durch M1-Rezeptoren

vermittelt; und

sekundäre, langsame EPSPs, durch M1-Rezeptoren

vermittelt; und späte langsame EPSPs, mediiert durch verschiedene

Peptide / Kotransmitter (wie GnRH, Substanz P, Angiotensin, CGRP, VIP, NPY, Enkephaline).

späte langsame EPSPs, mediiert durch verschiedene

Peptide / Kotransmitter (wie GnRH, Substanz P, Angiotensin, CGRP, VIP, NPY, Enkephaline). in ZNS (Großhirnrinde, Hippocampus, Striatum),

in ZNS (Großhirnrinde, Hippocampus, Striatum), in peripheren Neuronen (autonome Ganglien) - hier fördern sie über Senkung der K+-Leitfähigkeit und langsame Depolarisierung (exzitatorische postsynaptische Potentiale) die Erregbarkeit,

in peripheren Neuronen (autonome Ganglien) - hier fördern sie über Senkung der K+-Leitfähigkeit und langsame Depolarisierung (exzitatorische postsynaptische Potentiale) die Erregbarkeit, in Belegzellen der Magenschleimhaut (Salzsäureproduktion durch Vagusaktivität),

in Belegzellen der Magenschleimhaut (Salzsäureproduktion durch Vagusaktivität),  in exokrinen Drüsen (Speichel-, Tränen- u.a.).

in exokrinen Drüsen (Speichel-, Tränen- u.a.).  in den Herzvorhöfen - über erhöhte K+-Leitfähigkeit (Hyperpolarisierung) und Inhibition von Ca++-Kanälen - Wirkungen des Parasympathikus auf Herzqualitäten: Sie verlangsamen die Geschwindigkeit von Depolarisation (negativ chronotrop: Sinusknoten!)

und Erregungsleitung (negativ dromotrop: AV-Knoten!) - starke Reizung kann zu Asystolie (Herzstillstand) führen (z.B. beim "Bolustod"). In den Vorhöfen

senken sie auch die Kontraktionskraft (negativ inotrop), in den Herzkammern nur indirekt (über Wirkung auf sympathische Nervenfasern).

in den Herzvorhöfen - über erhöhte K+-Leitfähigkeit (Hyperpolarisierung) und Inhibition von Ca++-Kanälen - Wirkungen des Parasympathikus auf Herzqualitäten: Sie verlangsamen die Geschwindigkeit von Depolarisation (negativ chronotrop: Sinusknoten!)

und Erregungsleitung (negativ dromotrop: AV-Knoten!) - starke Reizung kann zu Asystolie (Herzstillstand) führen (z.B. beim "Bolustod"). In den Vorhöfen

senken sie auch die Kontraktionskraft (negativ inotrop), in den Herzkammern nur indirekt (über Wirkung auf sympathische Nervenfasern).  Darüber hinaus bewirkt Reizung von M2-Rezeptoren Kontraktion der Harnblase (Detrusion) und regen die Ureterperistaltik an.

Darüber hinaus bewirkt Reizung von M2-Rezeptoren Kontraktion der Harnblase (Detrusion) und regen die Ureterperistaltik an.  Im Gehirn sind sie weit verbreitet, u.a. im basalen Vorderhirn, Thalamus. Sie wirken hier als Autorezeptoren,

d.h. sie hemmen weitere Freisetzung des Neurotransmitters aus der

Zelle, die diesen sezerniert (negative Rückkopplung) - vor allem in der

Hirnrinde und im Hippocampus.

Im Gehirn sind sie weit verbreitet, u.a. im basalen Vorderhirn, Thalamus. Sie wirken hier als Autorezeptoren,

d.h. sie hemmen weitere Freisetzung des Neurotransmitters aus der

Zelle, die diesen sezerniert (negative Rückkopplung) - vor allem in der

Hirnrinde und im Hippocampus. In der Zellmembran postganglionärer parasympathischer Neurone hemmen sie weitere ACh-Freisetzung (Autoinhibition).

In der Zellmembran postganglionärer parasympathischer Neurone hemmen sie weitere ACh-Freisetzung (Autoinhibition).  regen sie die Sekretion in Speichel-, Bronchial- (Schleimbildung) oder Schweißdrüsen an,

regen sie die Sekretion in Speichel-, Bronchial- (Schleimbildung) oder Schweißdrüsen an, bewirken Kontraktion glatter Muskelzellen ("glattmuskulär", z.B. Bronchokonstriktion, angeregte Peristaltik und Tonuserhöhung im Darm, Ureterperistaltik und gesteigerter Blasendruck),

bewirken Kontraktion glatter Muskelzellen ("glattmuskulär", z.B. Bronchokonstriktion, angeregte Peristaltik und Tonuserhöhung im Darm, Ureterperistaltik und gesteigerter Blasendruck), aber Dilatation von Blutgefäßen: Stimulierung von M3-Rezeptoren

auf Endothelzellen veranlasst diese zur Bildung von NO, dieses

diffundiert an benachbarte Muskelzellen und bewirkt Vasodilatation.

aber Dilatation von Blutgefäßen: Stimulierung von M3-Rezeptoren

auf Endothelzellen veranlasst diese zur Bildung von NO, dieses

diffundiert an benachbarte Muskelzellen und bewirkt Vasodilatation. M3-Rezeptoren vermitteln die meisten

postganglionär-parasympathischen Effekte, z.B. im Auge (kann den Augeninnendruck reduzieren), Sekretion im gastrointestinalen

System (Salivation, Magensaftbildung), Schweiß- und Tränenbildung

M3-Rezeptoren vermitteln die meisten

postganglionär-parasympathischen Effekte, z.B. im Auge (kann den Augeninnendruck reduzieren), Sekretion im gastrointestinalen

System (Salivation, Magensaftbildung), Schweiß- und Tränenbildung M3-Rezeptoren kommen auch im Gehirn vor (Großhirnrinde, Hippocampus, Thalamus, Hinstamm) und beteiligen sich u.a. an der Auslösung des

Brechreflexes.

M3-Rezeptoren kommen auch im Gehirn vor (Großhirnrinde, Hippocampus, Thalamus, Hinstamm) und beteiligen sich u.a. an der Auslösung des

Brechreflexes.

M4: ZNS (Großhirnrinde, Hippocampus, Striatum) - Förderung der Lokomotion. M4-Rezeptoren wirken als Autorezeptoren (negative Rückkopplung). So hemmen sie die Acetylcholinfreisetzung im Striatum.

M4: ZNS (Großhirnrinde, Hippocampus, Striatum) - Förderung der Lokomotion. M4-Rezeptoren wirken als Autorezeptoren (negative Rückkopplung). So hemmen sie die Acetylcholinfreisetzung im Striatum.

M5: Substantia nigra, Auge (Iris, Ziliarkörper: Miosis, Akkommodation), Speicheldrüsen (Sekretion).

M5: Substantia nigra, Auge (Iris, Ziliarkörper: Miosis, Akkommodation), Speicheldrüsen (Sekretion). Alle muskarinischen Rezeptoren werden durch Acetylcholin angeregt und durch Atropin blockiert. Pirenzepin blockiert selektiv M1-Rezeptoren, Gallamin M2-Rezeptoren.

Alle muskarinischen Rezeptoren werden durch Acetylcholin angeregt und durch Atropin blockiert. Pirenzepin blockiert selektiv M1-Rezeptoren, Gallamin M2-Rezeptoren.

Abbildung: Muskarinischer Acetylcholinrezeptor

Abbildung: Muskarinischer Acetylcholinrezeptor GIRK, G protein-coupled inwardly rectifying K channels

GIRK, G protein-coupled inwardly rectifying K channels  MAPK, mitogenaktivierte Proteinkinasen

MAPK, mitogenaktivierte Proteinkinasen  PLC, Phosphoinositid-Phospholipase C, verwandelt PIP2 zu IP3 und DAG

PLC, Phosphoinositid-Phospholipase C, verwandelt PIP2 zu IP3 und DAG  VDCC, Voltage dependent calcium channel

VDCC, Voltage dependent calcium channel Über second-messenger-Mechanismen s. auch dort

Über second-messenger-Mechanismen s. auch dort Komplette Auflistung der Wirkungen im muskarinergen System s. dort

Komplette Auflistung der Wirkungen im muskarinergen System s. dort

Signalwege cholinerger Übertragung  Nach Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021 |

|||||

| Rezeptor |

Agonisten |

Antagonisten |

G-Protein |

Enzym |

second messenger |

| N1- nikotinisch |

Acetylcholin Nicotin |

Tubocuranin Bungarotoxin |

- |

- |

- |

| N2- nikotinisch |

Acetylcholin Nicotin |

Hexamethonium |

- |

- |

- |

| M1/3/5- muskarinisch |

Acetylcholin Muscarin |

Atropin |

Gαq |

PLC |

IP3 / DAG |

| M2/4- muskarinisch |

Acetylcholin Muscarin |

Atropin | Gαq, Gαo |

Adenylylcyclase |

↓[cAMP] |

Abbildung.

Abbildung.

Abbildung: Acetylcholinsynthese und -freisetzung in einer Varikosität

Abbildung: Acetylcholinsynthese und -freisetzung in einer Varikosität

Präsynaptische Blockade des Acetylcholinmechanismus: Der Natrium-Cholin- Cotransporter und damit die Cholinaufnahme kann durch Hemicholinium, der vesikuläre Acetylcholintransporter und damit die Aufnahme in Vesikel durch Vesamicol, die Exozytose und damit Freisetzung von Acetylcholin durch Botulinumtoxin gehemmt werden.

Präsynaptische Blockade des Acetylcholinmechanismus: Der Natrium-Cholin- Cotransporter und damit die Cholinaufnahme kann durch Hemicholinium, der vesikuläre Acetylcholintransporter und damit die Aufnahme in Vesikel durch Vesamicol, die Exozytose und damit Freisetzung von Acetylcholin durch Botulinumtoxin gehemmt werden. Die Entdeckung des Muscarins (1869) geht auf den deutschen Pharmakologen Oswald Schmiedeberg zurück: Es wurde als ein Wirkstoff des Fliegenpilzes (Amanita muscarina) identifiziert. Henry Dale nannte Wirkungen des Acetylcholins "muscarine actions" (1914)

Die Entdeckung des Muscarins (1869) geht auf den deutschen Pharmakologen Oswald Schmiedeberg zurück: Es wurde als ein Wirkstoff des Fliegenpilzes (Amanita muscarina) identifiziert. Henry Dale nannte Wirkungen des Acetylcholins "muscarine actions" (1914)

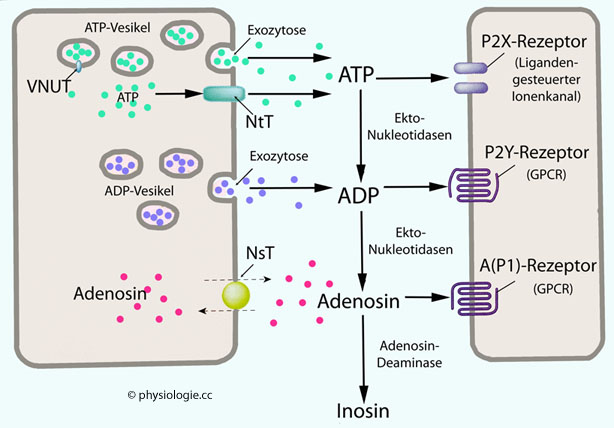

Abbildung: Purine und ihre Rezeptoren

Abbildung: Purine und ihre Rezeptoren

Abbildung):

Abbildung): Adenosinrezeptoren (A1, A2A, A2B, A3- früher als P1-Rezeptoren bezeichnet) sind GPCR, die über cAMP oder direkte Wirkung auf Ca++- und K+-Kanäle wirken.

Adenosinrezeptoren (A1, A2A, A2B, A3- früher als P1-Rezeptoren bezeichnet) sind GPCR, die über cAMP oder direkte Wirkung auf Ca++- und K+-Kanäle wirken. Metabotrope P2Y-Rezeptoren (P2Y1-14) sind metabotrop (GPCR) und wirken über PLC oder cAMP. Sie sprechen vor allem auf ATP an, auch auf ADP, AMP, UTP.

Metabotrope P2Y-Rezeptoren (P2Y1-14) sind metabotrop (GPCR) und wirken über PLC oder cAMP. Sie sprechen vor allem auf ATP an, auch auf ADP, AMP, UTP. Ionotrope P2X-Rezeptoren (P2X1-7) sind

trimere ATP-gesteuerte Ionenkanäle (mit je 2 membrandurchspannenden α-Helices), deren Aktivierung Na+ und Ca++

durch die Membran passieren lässt. Depolarisierung aktiviert

calciumabhängige Mechanismen in der Zelle. P2X-Rezeptoren wirken u.a.

als

Gefahrendetektoren (chemisch, Hitze) im peripheren sensorischen

Nervensystem.

Ionotrope P2X-Rezeptoren (P2X1-7) sind

trimere ATP-gesteuerte Ionenkanäle (mit je 2 membrandurchspannenden α-Helices), deren Aktivierung Na+ und Ca++

durch die Membran passieren lässt. Depolarisierung aktiviert

calciumabhängige Mechanismen in der Zelle. P2X-Rezeptoren wirken u.a.

als

Gefahrendetektoren (chemisch, Hitze) im peripheren sensorischen

Nervensystem.

Abbildung: Kotransmission an autonom-nervöser Varikosität

Abbildung: Kotransmission an autonom-nervöser Varikosität (1) Purinerg: Der am schnellsten eintretende Kontraktionseffekt

ist bedingt durch den Einstrom von Calciumionen, deren Kanäle durch

Depolarisierung geöffnet wurden, die wiederum via Kationeneinstrom

durch purinerg angeregte Ionenkanäle erfolgt.

(1) Purinerg: Der am schnellsten eintretende Kontraktionseffekt

ist bedingt durch den Einstrom von Calciumionen, deren Kanäle durch

Depolarisierung geöffnet wurden, die wiederum via Kationeneinstrom

durch purinerg angeregte Ionenkanäle erfolgt. (2) Adrenerg: Die Anregung von α1-Rezeptoren aktiviert (über Gq-Protein) IP3, das zu endoplasmatischen Vesikeln diffundiert und hier Calciumkanäle öffnet.

(2) Adrenerg: Die Anregung von α1-Rezeptoren aktiviert (über Gq-Protein) IP3, das zu endoplasmatischen Vesikeln diffundiert und hier Calciumkanäle öffnet. (3) Peptiderg: Über Y-Rezeptorern bewirkt Neuropeptid Y eine

langsamer auftretende, aber länger anhaltende Steigerung des

zytoplasmatischen Calciumspiegels in den Zielzellen.

(3) Peptiderg: Über Y-Rezeptorern bewirkt Neuropeptid Y eine

langsamer auftretende, aber länger anhaltende Steigerung des

zytoplasmatischen Calciumspiegels in den Zielzellen.

Abbildung oben): Neuronen nützen gleichzeitig mehrere Klassen von

Molekülen für die interzelluläre Kommunikation. ATP wird von postganglionär-sympathischen Fasern

zusammen mit Noradrenalin aus synaptischen Vesikeln ausgeschüttet.

Direkt am glatten Gefäßmuskel wirkt es vasokonstriktorisch.

Abbildung oben): Neuronen nützen gleichzeitig mehrere Klassen von

Molekülen für die interzelluläre Kommunikation. ATP wird von postganglionär-sympathischen Fasern

zusammen mit Noradrenalin aus synaptischen Vesikeln ausgeschüttet.

Direkt am glatten Gefäßmuskel wirkt es vasokonstriktorisch.

< ATP

wird durch oxidative Phosphorylierung aus ADP gebildet. Es regt die

glatte Muskulatur in Arterienwänden, Blase und ductus deferens an.

< ATP

wird durch oxidative Phosphorylierung aus ADP gebildet. Es regt die

glatte Muskulatur in Arterienwänden, Blase und ductus deferens an.  Abbildung oben). ATP ist ein Kotransmitter im sympathischen System (mit

Noradrenalin), in manchen cholinergen Nerven, und im Darmnervensystem. ATP wirkt auch schmerz- und

entzündungsauslösend.

Abbildung oben). ATP ist ein Kotransmitter im sympathischen System (mit

Noradrenalin), in manchen cholinergen Nerven, und im Darmnervensystem. ATP wirkt auch schmerz- und

entzündungsauslösend.

< Extrazelluläres Adenosin

< Extrazelluläres Adenosin

stammt einerseits aus dem (extrazellulären) Abbau von Transmitter-ATP,

andererseits aus Zellen, die es bei erhöhtem (intrazellulärem)

ATP-Abbau an ihre Umgebung abgeben - z.B. aktive Muskelzellen, Zellen der macula densa (tubulo-glomeruläre Rückkopplung), Zellen im Gehirn.

stammt einerseits aus dem (extrazellulären) Abbau von Transmitter-ATP,

andererseits aus Zellen, die es bei erhöhtem (intrazellulärem)

ATP-Abbau an ihre Umgebung abgeben - z.B. aktive Muskelzellen, Zellen der macula densa (tubulo-glomeruläre Rückkopplung), Zellen im Gehirn.

Abbildung: Adenosinrezeptor

Abbildung: Adenosinrezeptor

Abbildung) u.a. als "homöostatischer

Modulierer" in

Abbildung) u.a. als "homöostatischer

Modulierer" in  Herz (A1: bremst Erregungsleitung, anti-dysrhythmischer

Effekt; A1 und A2A:

koronare Vasodilatation; wahrscheinlich sind alle Adenosinrezeptortypen

an den kardialen Effekten des Adenosins beteiligt) und

Herz (A1: bremst Erregungsleitung, anti-dysrhythmischer

Effekt; A1 und A2A:

koronare Vasodilatation; wahrscheinlich sind alle Adenosinrezeptortypen

an den kardialen Effekten des Adenosins beteiligt) und  Lunge (bronchokonstriktorische Wirkung? Adenosin wirkt auch hier über mehrere Rezeptortypen, mit unterschiedlicher Wirkung).

Lunge (bronchokonstriktorische Wirkung? Adenosin wirkt auch hier über mehrere Rezeptortypen, mit unterschiedlicher Wirkung). An Gefäßmuskelzellen bewirkt es Dilatation und Durchblutungssteigerung über A2A-Rezeptoren → cAMP → Proteinkinase A (→ Erniedrigung zytosolisches [Ca++], verstärkter K-Ausstrom), über A1-Rezeptoren → Öffnung KATP-Kanäle, und über Reduktion cAMP-stimulierter Noradrenalinfreisetzung sympathischer Varikositäten.

An Gefäßmuskelzellen bewirkt es Dilatation und Durchblutungssteigerung über A2A-Rezeptoren → cAMP → Proteinkinase A (→ Erniedrigung zytosolisches [Ca++], verstärkter K-Ausstrom), über A1-Rezeptoren → Öffnung KATP-Kanäle, und über Reduktion cAMP-stimulierter Noradrenalinfreisetzung sympathischer Varikositäten. Im Gehirn wird Adenosin bei erhöhtem Energieverbrauch von den Nervenzellen freigesetzt. Es wirkt allgemein inhibierend (Sedierung, Krampflösung,

Schmerzstillung) und hat einen protektiven Effekt auf das Nervengewebe

(Sicherheitsmechanismus, z.B. bei Sauerstoffmangel oder Übererregung).

Im Gehirn wird Adenosin bei erhöhtem Energieverbrauch von den Nervenzellen freigesetzt. Es wirkt allgemein inhibierend (Sedierung, Krampflösung,

Schmerzstillung) und hat einen protektiven Effekt auf das Nervengewebe

(Sicherheitsmechanismus, z.B. bei Sauerstoffmangel oder Übererregung).

Die Stimulierende Wirkung von Xanthinderivaten wie Coffein beruht auf einer Hemmung von P1- bzw. A2A-Rezeptoren, was ihren Weckeffekt zumindest teilweise erklärt.

Die Stimulierende Wirkung von Xanthinderivaten wie Coffein beruht auf einer Hemmung von P1- bzw. A2A-Rezeptoren, was ihren Weckeffekt zumindest teilweise erklärt.

Methylxanthine

Methylxanthine  Weiters wirkt Adenosin auf Lipogenese / Lipolyse (Fettgewebe), Glukoneogenese / Glykogenolyse (Leber) sowie Glucoseaufnahme (Muskulatur) - unterschiedlich je nach involvierten Rezeptoren (A1, A2A, A2B).

Weiters wirkt Adenosin auf Lipogenese / Lipolyse (Fettgewebe), Glukoneogenese / Glykogenolyse (Leber) sowie Glucoseaufnahme (Muskulatur) - unterschiedlich je nach involvierten Rezeptoren (A1, A2A, A2B).  Amine

sind Derivate aromatischer Aminosäuren (wie Tyrosin, Trypotophan,

Histidin), die u.a. als Neurotransmitter wirken (z.B. Katecholamine,

Serotonin, Histamin). Zu biogenen Aminen gehören Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin), Histamin, Serotonin, Melatonin.

Amine

sind Derivate aromatischer Aminosäuren (wie Tyrosin, Trypotophan,

Histidin), die u.a. als Neurotransmitter wirken (z.B. Katecholamine,

Serotonin, Histamin). Zu biogenen Aminen gehören Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin), Histamin, Serotonin, Melatonin.

Speicherung und Freisetzung

Speicherung und Freisetzung  Abbau

Abbau  Referenzwerte

Referenzwerte  Dopamin

Dopamin  Adrenalin, Noradrenalin

Adrenalin, Noradrenalin  α- und ß-Rezeptoren

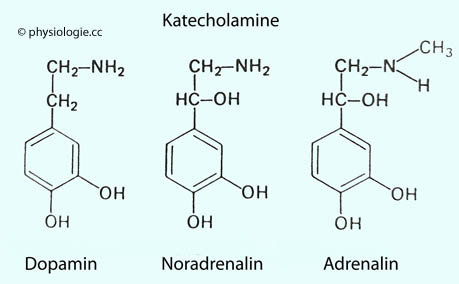

α- und ß-Rezeptoren Katecholamine

Katecholamine  sind biogene Amine, die durch mehrfache enzymatische Schritte - über

DOPA - aus der Aminosäure Tyrosin gebildet werden (

sind biogene Amine, die durch mehrfache enzymatische Schritte - über

DOPA - aus der Aminosäure Tyrosin gebildet werden ( Abbildung unten). Sie bestehen aus einer Katecholgruppe (doppelt hydroxylierter Phenolring)

und einer Amino-Seitenkette. Wichtigste Vertreter sind Dopamin,

Noradrenalin und Adrenalin. Sie werden von adrenergen Nervenfasern freigesetzt, insbesondere deren Varikositäten.

Abbildung unten). Sie bestehen aus einer Katecholgruppe (doppelt hydroxylierter Phenolring)

und einer Amino-Seitenkette. Wichtigste Vertreter sind Dopamin,

Noradrenalin und Adrenalin. Sie werden von adrenergen Nervenfasern freigesetzt, insbesondere deren Varikositäten.| Charakteristika von Katecholaminen |

| Synthese durch enzymatische Aktivität aus Tyrosin |

| Speicherung in Vesikeln |

| Regulation über Sekretion (Exozytose) und Enzyme (gesteuerte Zwischenschritte) |

| Transport im Blut frei und in locker eiweißgebundener Form |

| Wirkung über adrenerge (membranständige) Rezeptoren |

| Gabe als Aerosol möglich (broncholytische Wirkung), Analoga auch oral |

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Katecholamine entstehen aus Tyrosin

Abbildung: Katecholamine entstehen aus Tyrosin

Das pflanzliche Alkaloid Reserpin hemmt diesen Transport durch VMAT und damit die Aufnahme von Monoaminen (Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin) in Vesikel: Noradrenalin verbleibt im Zytoplasma und wird durch MAO abgebaut (s. unten). Das führt zu einer Transmitter-Entspeicherung sympathischer Fasern und monoaminerger Neurone im Gehirn, die sympathische Wirkung schwächt sich ab.

Das pflanzliche Alkaloid Reserpin hemmt diesen Transport durch VMAT und damit die Aufnahme von Monoaminen (Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin) in Vesikel: Noradrenalin verbleibt im Zytoplasma und wird durch MAO abgebaut (s. unten). Das führt zu einer Transmitter-Entspeicherung sympathischer Fasern und monoaminerger Neurone im Gehirn, die sympathische Wirkung schwächt sich ab.  Abbildung zeigt Details:

Abbildung zeigt Details:

Abbildung: Adrenerge Synapse

Abbildung: Adrenerge Synapse Über den Synaptobrevin- Syntaxin- Mechanismus s. auch dort

Über den Synaptobrevin- Syntaxin- Mechanismus s. auch dort

Acetylcholin (muskarinerg),

Acetylcholin (muskarinerg), Noradrenalin (über α2- autoinhibitorisch - und ß2-Rezeptoren - verstärkend auf die NA-Freisetzung),

Noradrenalin (über α2- autoinhibitorisch - und ß2-Rezeptoren - verstärkend auf die NA-Freisetzung),  Dopamin,

Dopamin,  Serotonin,

Serotonin,  Angiotensin II,

Angiotensin II,  Prostaglandine,

Prostaglandine,  Purine,

Purine,  Neuropeptide u.a.

Neuropeptide u.a.

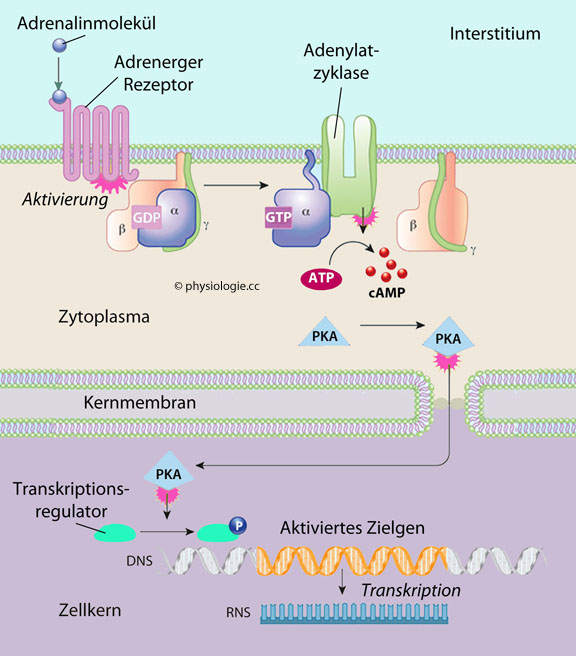

Abbildung: Adrenalin: Signaltransduktionskaskade mit cAMP

Abbildung: Adrenalin: Signaltransduktionskaskade mit cAMP

Abbildung):

Abbildung):  Monoaminooxidase (MAO)

kommt in der äußeren Mitochondrienmembran der meisten

Zellen vor. MAO-A findet sich vor allem in Neuronen und Gliazellen

(Astrozyten), weiters in Leberzellen, pulmonalen Endothelzellen, Zellen

des Magen-Darm-Trakts und der Plazenta; MAO-B in Thrombozyten, auch in

Nerven- und Gliazellen. Die

entstehenden Aldehyde werden in der Peripherie durch ADH dehydrogeniert

(und entgiftet).

Monoaminooxidase (MAO)

kommt in der äußeren Mitochondrienmembran der meisten

Zellen vor. MAO-A findet sich vor allem in Neuronen und Gliazellen

(Astrozyten), weiters in Leberzellen, pulmonalen Endothelzellen, Zellen

des Magen-Darm-Trakts und der Plazenta; MAO-B in Thrombozyten, auch in

Nerven- und Gliazellen. Die

entstehenden Aldehyde werden in der Peripherie durch ADH dehydrogeniert

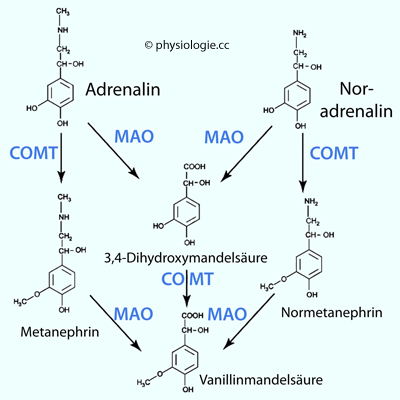

(und entgiftet). Die Catechol-O-Methlytransferase (COMT)

ist ebenfalls weit verbreitet - wie in Zellen des Nebennierenmarks

(nicht in

katecholaminergen Neuronen). Es gibt eine zytoplasmatische lösliche

(S-COMT, soluble) und eine membrangebundene Form (MB-COMT, membrane-bound). COMT fügt eine Methylgruppe an das

Katecholaminmolekül an. So macht sie aus

Adrenalin Metanephrin und aus Noradrenalin Normetanephrin; 3,4-Dihydroxymandelsäure methyliert sie zu Vanillinmandelsäure.

Die Catechol-O-Methlytransferase (COMT)

ist ebenfalls weit verbreitet - wie in Zellen des Nebennierenmarks

(nicht in

katecholaminergen Neuronen). Es gibt eine zytoplasmatische lösliche

(S-COMT, soluble) und eine membrangebundene Form (MB-COMT, membrane-bound). COMT fügt eine Methylgruppe an das

Katecholaminmolekül an. So macht sie aus

Adrenalin Metanephrin und aus Noradrenalin Normetanephrin; 3,4-Dihydroxymandelsäure methyliert sie zu Vanillinmandelsäure.

Abbildung: Abbau von Adrenalin und Noradrenalin

Abbildung: Abbau von Adrenalin und Noradrenalin

Katecholamine im Blutplasma

Katecholamine im Blutplasma Katecholaminausscheidung mit dem Harn (24-h-Sammelurin)

Katecholaminausscheidung mit dem Harn (24-h-Sammelurin)

| Katecholamine haben eine sehr kurze Halbwertszeit (Sekunden bis Minuten) |

Rezeptoren

Rezeptoren  Wirkungen

Wirkungen Zur Synthese des Dopamins vgl. oben. Dopamin ist der Vorläufer von Adrenalin und Noradrenalin. Dopamin entsteht (präsynaptisch) aus Tyrosin - das eisenhaltige Enzym Phenylalaninhydroxylase stellt es (vor allem in der Leber) aus der essentiellen Aminosäure Phenylalanin her - durch die konsekutive Wirkung zweier Enzyme (Tyrosinhydroxylase → DOPA, aromatische Aminosäure-Decarboxylase). Die Aktivität der Tyrosinhydroxylase ist (wie auch bei der Synthese anderer Katecholamine) der limitierende Schritt. Anschließend wird Dopamin mittels des vesikulären Monoaminotransporters VMAT2 in Vesikel gespeichert (

Zur Synthese des Dopamins vgl. oben. Dopamin ist der Vorläufer von Adrenalin und Noradrenalin. Dopamin entsteht (präsynaptisch) aus Tyrosin - das eisenhaltige Enzym Phenylalaninhydroxylase stellt es (vor allem in der Leber) aus der essentiellen Aminosäure Phenylalanin her - durch die konsekutive Wirkung zweier Enzyme (Tyrosinhydroxylase → DOPA, aromatische Aminosäure-Decarboxylase). Die Aktivität der Tyrosinhydroxylase ist (wie auch bei der Synthese anderer Katecholamine) der limitierende Schritt. Anschließend wird Dopamin mittels des vesikulären Monoaminotransporters VMAT2 in Vesikel gespeichert ( Abbildung).

Abbildung).  Dopamin wird (wie andere Monoamine) nach seiner Freisetzung in den

Extrazellulärraum zum Teil von den präsynaptischen Zellen wieder aufgenommen (DAT: dopamine transporter) und wiederverwertet. Der Abbau erfolgt über MAO und COMT (s. oben) teils zu 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC), teils bis zur Homovanillinsäure. Diese Abbauprodukte werden aus der Zelle exportiert und mit dem Harn ausgeschieden.

Dopamin wird (wie andere Monoamine) nach seiner Freisetzung in den

Extrazellulärraum zum Teil von den präsynaptischen Zellen wieder aufgenommen (DAT: dopamine transporter) und wiederverwertet. Der Abbau erfolgt über MAO und COMT (s. oben) teils zu 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC), teils bis zur Homovanillinsäure. Diese Abbauprodukte werden aus der Zelle exportiert und mit dem Harn ausgeschieden. Abbildung), die nach ihrem Wirkungsmechanismus eingeteilt werden in die D1-Subfamilie (regen die Adenylylcyclase an) und die D2-Subfamilie (hemmen die Adenylylcyclase):

Abbildung), die nach ihrem Wirkungsmechanismus eingeteilt werden in die D1-Subfamilie (regen die Adenylylcyclase an) und die D2-Subfamilie (hemmen die Adenylylcyclase):

Abbildung: Dopaminrezeptor

Abbildung: Dopaminrezeptor

Zur D1-Subfamilie (D1/5-Gruppe) gehören D1- (der am stärksten exprimierte Dopaminrezeptor, im ZNS im Neostriatum am intensivsten vertreten) und D5-Rezeptoren (GS-Protein → Adenylylcyclase → cAMP → Aktivierung intrazellulärer Proteine ... Nervenzelle wird

aktiviert). Hierher gehören u.a. Rezeptoren auf renalen Blutgefäßen,

die Vasodilatation vermitteln.

Zur D1-Subfamilie (D1/5-Gruppe) gehören D1- (der am stärksten exprimierte Dopaminrezeptor, im ZNS im Neostriatum am intensivsten vertreten) und D5-Rezeptoren (GS-Protein → Adenylylcyclase → cAMP → Aktivierung intrazellulärer Proteine ... Nervenzelle wird

aktiviert). Hierher gehören u.a. Rezeptoren auf renalen Blutgefäßen,

die Vasodilatation vermitteln. Zur D2-Subfamilie (D2/3/4-Gruppe) gehören D2- (überall im Gehirn exprimiert), D3- (nur im limbischen System) und die besonders polymorphen D4-Rezeptoren (GI-Protein → Hemmung der Adenylylcyclase → weniger cAMP; Aktivierung von

Kalium-Kanälen ... Ruhepotential wird stabilisiert, Nervenzelle gehemmt). Rezeptoren dieser Gruppe hemmen cholinerge Interneurone im Striatum sowie die Prolactinfreisetzung im Hypophysenvorderlappen.

Zur D2-Subfamilie (D2/3/4-Gruppe) gehören D2- (überall im Gehirn exprimiert), D3- (nur im limbischen System) und die besonders polymorphen D4-Rezeptoren (GI-Protein → Hemmung der Adenylylcyclase → weniger cAMP; Aktivierung von

Kalium-Kanälen ... Ruhepotential wird stabilisiert, Nervenzelle gehemmt). Rezeptoren dieser Gruppe hemmen cholinerge Interneurone im Striatum sowie die Prolactinfreisetzung im Hypophysenvorderlappen.| Dopaminerge Rezeptoren sind metabotrop und G-Protein-gekoppelt |

Signalwege dopaminerger Übertragung  Modifiziert nach Ritter / Flower / Henderson / Loke / MacEwan / Rang, Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. Elsevier 2020 |

|||

| Rezeptor |

G-Prot. |

second messenger | Wirkungen |

| D1-Typ (D1, D5) |

Gs | ↑[cAMP] | Postsynaptische Inhibition |

| D2-Typ (D2, D3, D4) |

Gi | ↓[cAMP] | K+-Kanäle + Ca++-Kanäle - Prä- und postsynaptische Inhibition |

Abbildung: Dopaminerge Schaltstelle

Abbildung: Dopaminerge Schaltstelle ALDH = Aldehyddehydrogenase

ALDH = Aldehyddehydrogenase  COMT = Catechol-O-Methlytransferase

COMT = Catechol-O-Methlytransferase

DA = Dopamin

DA = Dopamin  DOPA = Dihydroxyphenylalanin

DOPA = Dihydroxyphenylalanin  DOPAC =

3,4-Dihydroxyphenylessigsäure

DOPAC =

3,4-Dihydroxyphenylessigsäure  MAO = Monoaminooxydase

MAO = Monoaminooxydase  TH =

Tyrosinhydroxylase

TH =

Tyrosinhydroxylase

Über dopaminerge Systeme im Gehirn s. auch dort.

Über dopaminerge Systeme im Gehirn s. auch dort. In

der Niere wirkt Dopamin als auto- und parakriner Neurotransmitter. Es

bindet an Rezeptoren beider Subfamilien (s. unten) und steigert die

Natriurese (Hemmung verschiedener Na+-Transporter, wie die basolaterale Na/K-Pumpe und der luminale Na/H-Austauscher). Über D1-Rezeptoren steigert, über D3-Rezeptoren senkt es die Reninbildung.

In

der Niere wirkt Dopamin als auto- und parakriner Neurotransmitter. Es

bindet an Rezeptoren beider Subfamilien (s. unten) und steigert die

Natriurese (Hemmung verschiedener Na+-Transporter, wie die basolaterale Na/K-Pumpe und der luminale Na/H-Austauscher). Über D1-Rezeptoren steigert, über D3-Rezeptoren senkt es die Reninbildung. Im Nebennierenmark wird es als Vorstufe zur Adrenalinbildung gespeichert.

Im Nebennierenmark wird es als Vorstufe zur Adrenalinbildung gespeichert.  Dopamin kommt im Darmnervensystem vor (dopaminerge Neurone, Dopamin als Vorstufe für andere Katecholamine).

Dopamin kommt im Darmnervensystem vor (dopaminerge Neurone, Dopamin als Vorstufe für andere Katecholamine).  Dopamin

moduliert den Kontraktionszustand peripherer Gefäße, die

Nierendurchblutung und die Herzfunktion (niedrige Dosen reduzieren über

D1-Rezeptoren Gefäßtonus und Nachlast, mittlere Dosen

steigern über ß-Rezeptoren die Schlagkraft, hohe Dosen können über

α-Rezeptoren vasokonstriktorisch und damit blutdruckerhöhend wirken).

Dopamin

moduliert den Kontraktionszustand peripherer Gefäße, die

Nierendurchblutung und die Herzfunktion (niedrige Dosen reduzieren über

D1-Rezeptoren Gefäßtonus und Nachlast, mittlere Dosen

steigern über ß-Rezeptoren die Schlagkraft, hohe Dosen können über

α-Rezeptoren vasokonstriktorisch und damit blutdruckerhöhend wirken). Abbildung oben:

Abbildung oben:

Die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die präsynaptische Nervenzelle durch NET kann durch Kokain sowie durch trizyklische Antidepressiva gehemmt werden. Das verlängert die Katecholaminwirkung am synaptischen Spalt.

Die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die präsynaptische Nervenzelle durch NET kann durch Kokain sowie durch trizyklische Antidepressiva gehemmt werden. Das verlängert die Katecholaminwirkung am synaptischen Spalt.| Alle Adrenozeptoren sind metabotrop, sie wirken über G-Proteine |

Sympathische (postsynaptische) Nervenfasern geben vorwiegend Noradrenalin ab.

Sympathische (postsynaptische) Nervenfasern geben vorwiegend Noradrenalin ab. Bei sympathischen Fasern beträgt das Verhältnis Noradrenalin / Adrenalin etwa 20 zu 1 (Noradrenalin ~95%).

Bei sympathischen Fasern beträgt das Verhältnis Noradrenalin / Adrenalin etwa 20 zu 1 (Noradrenalin ~95%). Das Nebennierenmark verfügt über Phenylethanolamin-N-Methyltransferase,

somit kann es Noradrenalin ("Nor" = N ohne Radikal,

d.h. ohne Methylgruppe) zu Adrenalin umbauen.

Das Nebennierenmark verfügt über Phenylethanolamin-N-Methyltransferase,

somit kann es Noradrenalin ("Nor" = N ohne Radikal,

d.h. ohne Methylgruppe) zu Adrenalin umbauen.  In der Nebenniere beträgt das Verhältnis Noradrenalin / Adrenalin etwa 1 zu 4 (Adrenalin ~80%).

In der Nebenniere beträgt das Verhältnis Noradrenalin / Adrenalin etwa 1 zu 4 (Adrenalin ~80%). Extrazelluläres

Noradrenalin, das nicht präsynaptisch wiederaufgenommen wurde (über NET: Norepinephrine transporter), gelangt

in den Kreislauf , wird von extraneuronalen Zellen über Transporter

(ENTs: Extraneuronal transporters; sowie organische Kationentransporter) aufgenommen und abgebaut - zu 3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglykol (MHPG)

- und u.a. in dieser Form im Harn ausgeschieden. Die Leber ist das

Hauptorgan des extraneuronalen Abbaus, das benutzte Enzym ist die

Katechol-O-Methlytransferase (COMT).

Extrazelluläres

Noradrenalin, das nicht präsynaptisch wiederaufgenommen wurde (über NET: Norepinephrine transporter), gelangt

in den Kreislauf , wird von extraneuronalen Zellen über Transporter

(ENTs: Extraneuronal transporters; sowie organische Kationentransporter) aufgenommen und abgebaut - zu 3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglykol (MHPG)

- und u.a. in dieser Form im Harn ausgeschieden. Die Leber ist das

Hauptorgan des extraneuronalen Abbaus, das benutzte Enzym ist die

Katechol-O-Methlytransferase (COMT).

| α1-Adrenozeptoren aktivieren Phospholipase C |

Abbildung: Katecholaminrezeptoren

Abbildung: Katecholaminrezeptoren

Sympathische Neurotransmission  Modifiziert nach Ritter / Flower / Henderson / Loke / MacEwan / Rang, Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. Elsevier 2020 |

|||||

| α1-Rezeptoren | α2-Rezeptoren | ß1-Rezeptoren | ß2-Rezeptoren | ß3-Rezeptoren | |

| Zielgewebe |

Blutgefäße, Bronchien, Uterus, Blase, Darm, Leber, exokrine Drüsen, Iris |

Blutgefäße, Darm, Pankreas, Hirnstamm, Thrombozyten |

Herz Speichel- drüsen |

Blutgefäße, Herz, Bronchien, Uterus, Blase, Darm, Leber, Ziliarmuskel, Mastzellen |

Fettgewebe Skelettmuskel Blasenwand |

| Wirkungen |

Kontraktion: Bronchien, Uterus (Wehen), Blasensphinkter, Urethra (Ejakulation), m. dilatator pupillae Relaxation: Glykogenolyse Salivation Blutgefäße, GI-Trakt |

Blutgefäße↓↑ Präsynaptische Hemmung der Transmitter- freisetzung an sympathischen / parasymp. Endigungen (Darm: Relaxation) Insulinsekretion↓ Plättchen- aggregation |

Herzqualitäten (positiv ino-, chrono-, lusi-, dromo-, bathmotrop) Amylase- sekretion |

Vasodilatation Broncho- dilatation Relaxation Darm Gluco- neogenese Histamin- freisetzung↓ Noradrenalin- freisetzung↑ |

↑Lipolyse in weißem / Thermogenese in braunem Fettgewebe und Skelettmuskel Entspannung des Detrusors (Blase) |

| Kopplung G-Protein |

Gq |

Gi/Go |

Gs |

Gs |

Gs |

| Mechanismus |

PLC + IP3↑ DAG↑ Ca++↑ |

cAMP↓ K+-Kanäle↑ Ca++-Kanäle↓ |

cAMP↑ | cAMP↑ | cAMP↑ |

| Selektive Agonisten |

Phenylephrin |

Clonidin |

Dobutamin |

Salbutamol etc |

Mirabegron |

| (Nicht-) selektive Antagonisten |

Prazosin (Phentolamin) |

Yohimbin (Phentolamin) |

Atenolol Metoprolol |

Butoxamin |

- |

| Wirkung Agonisten |

NA > A > Iso |

A > NA >> Iso |

Iso > NA > A |

Iso > A > NA |

Iso > NA = A |

Die Rezeptorverteilung wird therapeutisch als Ansatzpunkt für selektive Wirkungen genutzt: Beispielsweise α1-Agonisten gegen verstopfte Nasenwege, α2-Antagonisten gegen Impotenz, ß1-Agonisten zur Herzstärkung, ß2-Agonisten als Bronchienerweiterer.

Die Rezeptorverteilung wird therapeutisch als Ansatzpunkt für selektive Wirkungen genutzt: Beispielsweise α1-Agonisten gegen verstopfte Nasenwege, α2-Antagonisten gegen Impotenz, ß1-Agonisten zur Herzstärkung, ß2-Agonisten als Bronchienerweiterer.| ß-Adrenozeptoren aktivieren über Gs-Proteine die Adenylylcyclase, [cAMP] steigt an. Aktivierte ß1-Adrenozeptoren öffnen L-Typ-Ca++-Kanäle und wirken positiv inotrop |

Abbildung: Adrenozeptoren und Wirkungen

Abbildung: Adrenozeptoren und Wirkungen

α1-Rezeptoren vermitteln

α1-Rezeptoren vermitteln  alle sympathischen Effekte, die auf

Kontraktion glatter Muskulatur beruhen (Blutgefäße, Blasenausgang,

Uterus / Samenleiter, dilatator pupillae)

alle sympathischen Effekte, die auf

Kontraktion glatter Muskulatur beruhen (Blutgefäße, Blasenausgang,

Uterus / Samenleiter, dilatator pupillae) Speichelsekretion

Speichelsekretion Glykogenolyse in der Leber

Glykogenolyse in der Leber α2-Rezeptoren

α2-Rezeptoren  vermitteln die präsynaptische Selbsthemmung der

Noradrenalinfreisetzung

vermitteln die präsynaptische Selbsthemmung der

Noradrenalinfreisetzung hemmen die Freisetzung einiger Transmitter und

von Insulin

hemmen die Freisetzung einiger Transmitter und

von Insulin fördern Plättchenaggregation und Vasokonstriktion

fördern Plättchenaggregation und Vasokonstriktion ß1-Rezeptoren wirken am Herzmuskel positiv inotrop, chronotrop, dromotrop ("Herzqualitäten"); ß1Rezeptorblocker dämpfen die Herztätigkeit.

ß1-Rezeptoren wirken am Herzmuskel positiv inotrop, chronotrop, dromotrop ("Herzqualitäten"); ß1Rezeptorblocker dämpfen die Herztätigkeit. ß2-Rezeptoren

ß2-Rezeptoren  vermitteln die Dilatation glatter Muskulatur

in Luftwegen, Koronararterien und Skelettmuskelarteriolen,

sowie in Darm, detrusor vesicae, Uterus, Samenleiter, Ziliarmuskel

vermitteln die Dilatation glatter Muskulatur

in Luftwegen, Koronararterien und Skelettmuskelarteriolen,

sowie in Darm, detrusor vesicae, Uterus, Samenleiter, Ziliarmuskel regen Insulinausschüttung an ß-Zellen (Inselzellen im Pankreas) an, fördern Glykogenolyse und Glukoneogenese in der Leber

regen Insulinausschüttung an ß-Zellen (Inselzellen im Pankreas) an, fördern Glykogenolyse und Glukoneogenese in der Leber ß3-Rezeptoren vermitteln

ß3-Rezeptoren vermitteln  Lipolyse im Fettgewebe sowie

Lipolyse im Fettgewebe sowie  Thermogenese im Skelettmuskel

Thermogenese im Skelettmuskel über Anregung von α1- und α2-Rezeptoren in der Leber vorübergehende Hyperkaliämie, indem sie calciumabhängige Kaliumkanäle öffnen (Kaliumausstrom aus den Zellen).

über Anregung von α1- und α2-Rezeptoren in der Leber vorübergehende Hyperkaliämie, indem sie calciumabhängige Kaliumkanäle öffnen (Kaliumausstrom aus den Zellen).  Die Stimulierung von ß1-und ß2-Rezeptoren im Muskelgewebe zeitigt über Anregung der Na/K-Pumpe eine darauffolgende Hypokaliämie (bedingt durch Kaliumaufnahme in die Zellen).

Die Stimulierung von ß1-und ß2-Rezeptoren im Muskelgewebe zeitigt über Anregung der Na/K-Pumpe eine darauffolgende Hypokaliämie (bedingt durch Kaliumaufnahme in die Zellen).  Serotonin

Serotonin Histamin

Histamin  entsteht in mehreren Geweben durch Einwirken des induzierbaren Enzyms Histidin-Decarboxylase auf die essentielle Aminosäure Histidin. Histidin-Decarboxylase ist Angriffspunkt für die Regulation der Histaminsynthese. Histamin wird in Vesikeln gespeichert - vor allem in Mastzellen, basophilen Granulozyten (in Gewebsmastzellen ~20mal stärker konzentriert als in Basophilen).

entsteht in mehreren Geweben durch Einwirken des induzierbaren Enzyms Histidin-Decarboxylase auf die essentielle Aminosäure Histidin. Histidin-Decarboxylase ist Angriffspunkt für die Regulation der Histaminsynthese. Histamin wird in Vesikeln gespeichert - vor allem in Mastzellen, basophilen Granulozyten (in Gewebsmastzellen ~20mal stärker konzentriert als in Basophilen). Histamin wird nach seiner Freisetzung in benachbarte Zellen aufgenommen und intrazellulär metabolisiert:

Histamin wird nach seiner Freisetzung in benachbarte Zellen aufgenommen und intrazellulär metabolisiert:  Histamin-Methyltransferase (HNMT) findet sich vorwiegend in der Colonschleimhaut, Leber, Milz, und Lunge;

Histamin-Methyltransferase (HNMT) findet sich vorwiegend in der Colonschleimhaut, Leber, Milz, und Lunge; Diaminooxidase (DAO) kommt ubiquitär vor, sie baut u.a. Histamin ab (Histaminase), das mit der Nahrung in den Körper gelangt ist.

Diaminooxidase (DAO) kommt ubiquitär vor, sie baut u.a. Histamin ab (Histaminase), das mit der Nahrung in den Körper gelangt ist. Abbildung) die jeweilige biologische Reaktion. Hohe Konzentrationswerte finden sich in

Abbildung) die jeweilige biologische Reaktion. Hohe Konzentrationswerte finden sich in Haut,

Haut,

Bronchialschleimhaut,

Bronchialschleimhaut, Darmmukosa.

Darmmukosa.

Im Gehirn findet

sich Histamin in etwa gleichen Mengen in Mastzellen und in histaminergen Neuronen (die Zellkörper befinden sich vor allem im Hypothalamus, die Neuriten projizieren in weite

Teile des ZNS und beteiligen sich u.a. an der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus); Histamin ist in der zerebrospinalen Flüssigkeit nachweisbar.

Im Gehirn findet

sich Histamin in etwa gleichen Mengen in Mastzellen und in histaminergen Neuronen (die Zellkörper befinden sich vor allem im Hypothalamus, die Neuriten projizieren in weite

Teile des ZNS und beteiligen sich u.a. an der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus); Histamin ist in der zerebrospinalen Flüssigkeit nachweisbar.  Im anaphylaktischen Schock kann die Plasma-Histaminkonzentration mehr als 100-fach ansteigen.

Im anaphylaktischen Schock kann die Plasma-Histaminkonzentration mehr als 100-fach ansteigen.

Abbildung: Histaminrezeptoren

Abbildung: Histaminrezeptoren

Abbildung),

von denen vier bekannt sind (H1 bis H4). Diese wirken über verschiedene

G-Proteine:

Abbildung),

von denen vier bekannt sind (H1 bis H4). Diese wirken über verschiedene

G-Proteine: H1 über Gq/11-Protein, aktivieren Phospholipase C, steigern [Ca++] im Zytoplasma, entspannen einige Gefäße (indirekt über NO: Histamininjektion führt - bei intaktem Endothel - zu Blutdruckerniedrigung),

können aber auch (direkte Wirkung) Gefäße, Bronchien, Darm,

Uterusmuskulatur kontrahieren. Weiters führen sie zu Freisetzung von Katecholaminen im Nebennierenmark; Anregung der

Östrogensynthese von Granulosazellen im Ovar; Weckreaktion; Erbrechen

H1 über Gq/11-Protein, aktivieren Phospholipase C, steigern [Ca++] im Zytoplasma, entspannen einige Gefäße (indirekt über NO: Histamininjektion führt - bei intaktem Endothel - zu Blutdruckerniedrigung),

können aber auch (direkte Wirkung) Gefäße, Bronchien, Darm,

Uterusmuskulatur kontrahieren. Weiters führen sie zu Freisetzung von Katecholaminen im Nebennierenmark; Anregung der

Östrogensynthese von Granulosazellen im Ovar; Weckreaktion; Erbrechen H2 über Gs-Protein, aktivieren Adenylylcyclase (steigern cAMP). Sie regen die Säure- und Pepsinproduktion im Magen an (H2-Rezeptorblocker bei ulcus pepticum!), wirken gefäßrelaxierend und positiv ino- / chronotrop am Herzen

H2 über Gs-Protein, aktivieren Adenylylcyclase (steigern cAMP). Sie regen die Säure- und Pepsinproduktion im Magen an (H2-Rezeptorblocker bei ulcus pepticum!), wirken gefäßrelaxierend und positiv ino- / chronotrop am Herzen H3 über Gi/o-Protein,

hemmen Adenylylcyclase (senken cAMP) und wirken über MAP-Kinase und den

Akt-PI3K-Mechanismus (Akt = Protein Kinase B, PI3K =

Phosphatidylinositol 3-Kinase). Sie dämpfen die Neurotransmitter- (Noradrenalin-) Freisetzung im

Gehirn

H3 über Gi/o-Protein,

hemmen Adenylylcyclase (senken cAMP) und wirken über MAP-Kinase und den

Akt-PI3K-Mechanismus (Akt = Protein Kinase B, PI3K =

Phosphatidylinositol 3-Kinase). Sie dämpfen die Neurotransmitter- (Noradrenalin-) Freisetzung im

Gehirn H4 über Gi/o-Protein, hemmen Adenylylcyclase (senken cAMP) - verlagern das Funktionsgleichgewicht von TH1- zu TH2-Zellen, unterstützen Chemotaxis von Mastzellen und Eosinophilen

H4 über Gi/o-Protein, hemmen Adenylylcyclase (senken cAMP) - verlagern das Funktionsgleichgewicht von TH1- zu TH2-Zellen, unterstützen Chemotaxis von Mastzellen und Eosinophilen Histamin agiert im Nervensystem als Neuromodulator:

Sie beteiligen sich an höheren Funktionen wie Schlaf-Wach-Regulation,

Lernen und Gedächtnis, Immunität, Nahrungs- und Wasseraufnahme oder

Temperaturregulation

Histamin agiert im Nervensystem als Neuromodulator:

Sie beteiligen sich an höheren Funktionen wie Schlaf-Wach-Regulation,

Lernen und Gedächtnis, Immunität, Nahrungs- und Wasseraufnahme oder

Temperaturregulation Im Magen regt es die Salzsäureproduktion und Pepsinogenfreisetzung an (H2-Rezeptoren), im Darm stimuliert es die Sekretion von Kalium- und Chloridionen und fördert über H1-Rezeptoren die Peristaltik im Ileum

Im Magen regt es die Salzsäureproduktion und Pepsinogenfreisetzung an (H2-Rezeptoren), im Darm stimuliert es die Sekretion von Kalium- und Chloridionen und fördert über H1-Rezeptoren die Peristaltik im Ileum In den Bronchien kann es rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren reizen und wirkt über H1-Rezeptoren bronchienverengend

In den Bronchien kann es rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren reizen und wirkt über H1-Rezeptoren bronchienverengend Auf den Uterus wirkt es wehenfördernd (über H1-Rezeptoren)

Auf den Uterus wirkt es wehenfördernd (über H1-Rezeptoren) An der Haut: Subkutane Injektion von Histamin führt zur triple response, hauptsächlich über H1-Rezeptoren bewirkt:

An der Haut: Subkutane Injektion von Histamin führt zur triple response, hauptsächlich über H1-Rezeptoren bewirkt: 1) Sofortige punktförmige Rötung an der Einstichstelle (Vasodilatation von Arteriolen / präkapillären Sphinkteren)

1) Sofortige punktförmige Rötung an der Einstichstelle (Vasodilatation von Arteriolen / präkapillären Sphinkteren) 2) flüchtiges Erythem (flush) um die Einstichstelle nach ca. einer halben Minute (Vasodilatation durch einen Axonreflex, vermittelt über Stoffe wie CGRP)

2) flüchtiges Erythem (flush) um die Einstichstelle nach ca. einer halben Minute (Vasodilatation durch einen Axonreflex, vermittelt über Stoffe wie CGRP) 3) Quaddelbildung (Permeabilitätssteigerung) und Juckreiz

3) Quaddelbildung (Permeabilitätssteigerung) und Juckreiz Im Gewebe ist es bei der Entstehung von Schmerz und Entzündungsprozessen beteiligt. Bei Allergien wirkt es insbesondere im Sinne einer Typ-I-Reaktion (Mastzellendegranulation)

Im Gewebe ist es bei der Entstehung von Schmerz und Entzündungsprozessen beteiligt. Bei Allergien wirkt es insbesondere im Sinne einer Typ-I-Reaktion (Mastzellendegranulation) Im Herzen wirkt Histamin über H2-Rezeptoren positiv chronotrop und steigert das Herzzeitvolumen

Im Herzen wirkt Histamin über H2-Rezeptoren positiv chronotrop und steigert das Herzzeitvolumen  Es wirkt allgemein gefäßerweiternd und steigert über H1-Rezeptoren die Permeabilität

postkapillärer Venolen (elektronenmikroskopisch darstellbare Verbreiterung der Spalten

zwischen Endothelzellen, vermutlich bedingt durch

Endothelzell-Kontraktion)

Es wirkt allgemein gefäßerweiternd und steigert über H1-Rezeptoren die Permeabilität

postkapillärer Venolen (elektronenmikroskopisch darstellbare Verbreiterung der Spalten

zwischen Endothelzellen, vermutlich bedingt durch

Endothelzell-Kontraktion) Antihistaminika lindern histaminbedingte allergische Symptome, indem sie H1- und H2-GPCRs blockieren. Einige wirken auch als Antiemetika und werden gegen Kinetosen ("Reisekrankheit") eingesetzt.

Antihistaminika lindern histaminbedingte allergische Symptome, indem sie H1- und H2-GPCRs blockieren. Einige wirken auch als Antiemetika und werden gegen Kinetosen ("Reisekrankheit") eingesetzt. Serotonin wird zwar mit der Nahrung zugeführt, erreicht aber den

Kreislauf kaum, weil es vorher metabolisiert wird. Chromaffine Zellen

und serotoninproduzierende Neuronen bilden es aus der Aminosäure Tryptophan über 5-OH-Tryptophan neu. Tryptophanhydroxylase ist das limitierende Enzym (Tryptophan → 5-OH-Tryptophan); es ist auf serotoninbildende Zellen beschränkt (in Thrombozyten - die 5-HT aus dem Blut importieren - kommt es nicht vor). Die ubiquitäre DOPA-Decarboxylase (=AADC, aromatic L-amino decarboxylase) verwandelt amschließend 5-OH-Tryptophan in Serotonin.

Serotonin wird zwar mit der Nahrung zugeführt, erreicht aber den

Kreislauf kaum, weil es vorher metabolisiert wird. Chromaffine Zellen

und serotoninproduzierende Neuronen bilden es aus der Aminosäure Tryptophan über 5-OH-Tryptophan neu. Tryptophanhydroxylase ist das limitierende Enzym (Tryptophan → 5-OH-Tryptophan); es ist auf serotoninbildende Zellen beschränkt (in Thrombozyten - die 5-HT aus dem Blut importieren - kommt es nicht vor). Die ubiquitäre DOPA-Decarboxylase (=AADC, aromatic L-amino decarboxylase) verwandelt amschließend 5-OH-Tryptophan in Serotonin.  Serotonintransporter (SERT) sind wichtige Angriffspunkte für psychoaktive Pharmaka, insbesondere Antidepressiva, Anxiolytika und Stimulantien (vgl. dort).

Serotonintransporter (SERT) sind wichtige Angriffspunkte für psychoaktive Pharmaka, insbesondere Antidepressiva, Anxiolytika und Stimulantien (vgl. dort). Freigesetztes Serotonin wird zum Großteil wiederverwertet (präsynaptische Aufnahme über SERT: serotonin uptake transporter), der Rest abgebaut (Monoaminooxidase, Aldehyd-Dehydrogenase). Der Hauptmetabolit des Sertonoinabbaus (Decarboxylierung) im Harn ist 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid). Die HIAA-Ausscheidung mit dem Urin ist ein Maß für die Serotoninproduktion des Körpers.

Freigesetztes Serotonin wird zum Großteil wiederverwertet (präsynaptische Aufnahme über SERT: serotonin uptake transporter), der Rest abgebaut (Monoaminooxidase, Aldehyd-Dehydrogenase). Der Hauptmetabolit des Sertonoinabbaus (Decarboxylierung) im Harn ist 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid). Die HIAA-Ausscheidung mit dem Urin ist ein Maß für die Serotoninproduktion des Körpers. Serotonin

Serotonin

in enterochromaffinähnlichen (ECL: Enterochromaffin-like)

Zellen des Darms (mehr als 90% des Serotonin- Körperbestandes). Denen

im Nebennierenmark ähnelnde Zellen sind in der intestinalen Mukosa

zwischen Enterozyten eingelagert und finden sich vorwiegend

in Magen und Dünndarm. Einige Neuronen des plexus myentericus enthalten

ebenfalls 5-HT, das hier als exzitatorischer Transmitter wirkt;

in enterochromaffinähnlichen (ECL: Enterochromaffin-like)

Zellen des Darms (mehr als 90% des Serotonin- Körperbestandes). Denen

im Nebennierenmark ähnelnde Zellen sind in der intestinalen Mukosa

zwischen Enterozyten eingelagert und finden sich vorwiegend

in Magen und Dünndarm. Einige Neuronen des plexus myentericus enthalten

ebenfalls 5-HT, das hier als exzitatorischer Transmitter wirkt;  in Speichergranula von Blutplättchen.

Diese reichern 5-HT via aktiven Transport aus dem Blutplasma an und

setzen es frei, wenn sie aktiviert werden und aggregieren (das Serum

von geronnenem Blut weist hohe Serotoninkonzentration auf);

in Speichergranula von Blutplättchen.

Diese reichern 5-HT via aktiven Transport aus dem Blutplasma an und

setzen es frei, wenn sie aktiviert werden und aggregieren (das Serum

von geronnenem Blut weist hohe Serotoninkonzentration auf); verteilt im Zentralnervensystem, wo es insbesondere von Neuronen produziert wird, deren Soma sich im Mittelhirn befindet (Raphekerne).

verteilt im Zentralnervensystem, wo es insbesondere von Neuronen produziert wird, deren Soma sich im Mittelhirn befindet (Raphekerne).  Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI: Selective serotonin reuptake inhibitors) erhöhen die Serotoninmenge im

Synapsenspalt, stimulieren präsynaptische Autorezeptoren und veranlassen sie, die

Serotoninproduktion des Neuriten zu reduzieren. Im Verlauf mehrerer

Wochen verlieren die Rezeptoren ihre Empfindlichkeit (Adaptation),

postsynaptische Serotoninrezeptoren können hingegen ihre Sensitivität

sogar steigern.

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI: Selective serotonin reuptake inhibitors) erhöhen die Serotoninmenge im

Synapsenspalt, stimulieren präsynaptische Autorezeptoren und veranlassen sie, die

Serotoninproduktion des Neuriten zu reduzieren. Im Verlauf mehrerer

Wochen verlieren die Rezeptoren ihre Empfindlichkeit (Adaptation),

postsynaptische Serotoninrezeptoren können hingegen ihre Sensitivität

sogar steigern.

Abbildung: Metabotroper Serotoninrezeptor

Abbildung: Metabotroper Serotoninrezeptor ERK 1/2: Extracellular signal-regulated kinases 1/2; klassische MAP-Kinasen

ERK 1/2: Extracellular signal-regulated kinases 1/2; klassische MAP-Kinasen

mTOR: mechanistic target of rapamycin, phosphatübertragendes Enzym in der Signaltransduktionskette, wichtig für Zellwachstum und -Mobilität

mTOR: mechanistic target of rapamycin, phosphatübertragendes Enzym in der Signaltransduktionskette, wichtig für Zellwachstum und -Mobilität

5-HT1-Rezeptoren (5 Arten: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F) koppeln an Gi/G0, hemmen die Adenylylcyclase und damit die Bildung von cAMP in der Zielzelle. Sie senken den Blutdruck, wirken anxiolytisch (5-HT1A-Rezeptoren haben starken Einfluß auf Gemütslage und Verhalten), kontrahieren Blutgefäße in Meningen und Koronarien (5-HT1B: Migräne!) und wirken im Trigeminusgebiet schmerzhemmend (5-HT1D). 5-HT1A und 5-HT1B erhöhen die Kaliumleitfähigkeit und hyperpolarisieren die Zelle, wirken also inhibitorisch;

5-HT1-Rezeptoren (5 Arten: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F) koppeln an Gi/G0, hemmen die Adenylylcyclase und damit die Bildung von cAMP in der Zielzelle. Sie senken den Blutdruck, wirken anxiolytisch (5-HT1A-Rezeptoren haben starken Einfluß auf Gemütslage und Verhalten), kontrahieren Blutgefäße in Meningen und Koronarien (5-HT1B: Migräne!) und wirken im Trigeminusgebiet schmerzhemmend (5-HT1D). 5-HT1A und 5-HT1B erhöhen die Kaliumleitfähigkeit und hyperpolarisieren die Zelle, wirken also inhibitorisch; 5-HT2-Rezeptoren (3 Subtypen: 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C) vermitteln ihre Effekte über Gq/G11-Proteine und steigern IP3 und zytoplasmatisches [Ca++].

Ihre physiologische Bedeutung ist vermutlich limitiert, bei

pathologischen Zuständen kann sie groß sein (z.B. Thrombosen, Asthma).

Sie kommen im Gehirn sowie peripher vor (vasoaktiv, Blutplättchen,

autonome Nerven). Einige kontrahieren Blutgefäße und gastrointestinale Muskulatur,

aktivieren Thrombozyten und haben psychotrope Wirkung (5-HT2A); andere setzen NO aus Endothelien frei (5-HT2B) oder wirken über den Hypothalamus appetitzügelnd (5-HT2C). 5-HT2A und 5-HT2C senken die Kaliumleitfähigkeit und depolarisieren die Zelle, wirken also exzitatorisch;

5-HT2-Rezeptoren (3 Subtypen: 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C) vermitteln ihre Effekte über Gq/G11-Proteine und steigern IP3 und zytoplasmatisches [Ca++].

Ihre physiologische Bedeutung ist vermutlich limitiert, bei

pathologischen Zuständen kann sie groß sein (z.B. Thrombosen, Asthma).

Sie kommen im Gehirn sowie peripher vor (vasoaktiv, Blutplättchen,

autonome Nerven). Einige kontrahieren Blutgefäße und gastrointestinale Muskulatur,

aktivieren Thrombozyten und haben psychotrope Wirkung (5-HT2A); andere setzen NO aus Endothelien frei (5-HT2B) oder wirken über den Hypothalamus appetitzügelnd (5-HT2C). 5-HT2A und 5-HT2C senken die Kaliumleitfähigkeit und depolarisieren die Zelle, wirken also exzitatorisch; 5-HT3-Rezeptoren (bzw. 5-HT3A-, M-Rezeptoren) sind ligandengesteuerte Na+-K+-Permeasen (kein second messenger- Mechanismus notwendig) und finden sich auf Nervenzellen, die sie rasch depolarisieren. Man findet sie im zentralen peripheren Nervensystem, insbesondere an nozizeptiven und enterischen Fasern. Sie sind am Bezold-Jarisch-Reflex und am Brechreflex beteiligt (Rezeptoren in area postrema und nucl. tractus solitarii). Sie regen ferner die Freisetzung von CCK im ZNS sowie von Acetylcholin im Gastrointestinaltrakt an;

5-HT3-Rezeptoren (bzw. 5-HT3A-, M-Rezeptoren) sind ligandengesteuerte Na+-K+-Permeasen (kein second messenger- Mechanismus notwendig) und finden sich auf Nervenzellen, die sie rasch depolarisieren. Man findet sie im zentralen peripheren Nervensystem, insbesondere an nozizeptiven und enterischen Fasern. Sie sind am Bezold-Jarisch-Reflex und am Brechreflex beteiligt (Rezeptoren in area postrema und nucl. tractus solitarii). Sie regen ferner die Freisetzung von CCK im ZNS sowie von Acetylcholin im Gastrointestinaltrakt an; 5-HT4-Rezeptoren sind GS-Protein-gekoppelt

und wirken über Steigerung der [cAMP]. Sie kommen im peripheren wie im

zentralen Nervensystem vor und wirken exzitatorisch. Sie agieren im Darm peristaltikfördernd und am Herzen positiv inotrop und chronotrop, senken die Kaliumleitfähigkeit und depolarisieren (langsam) die Zelle;

5-HT4-Rezeptoren sind GS-Protein-gekoppelt

und wirken über Steigerung der [cAMP]. Sie kommen im peripheren wie im

zentralen Nervensystem vor und wirken exzitatorisch. Sie agieren im Darm peristaltikfördernd und am Herzen positiv inotrop und chronotrop, senken die Kaliumleitfähigkeit und depolarisieren (langsam) die Zelle; 5-HT5A-Rezeptoren (5-HT5B bei Mäusen) sind ebenfalls GS-Protein-gekoppelt und wirken über Steigerung der [cAMP]. 5-HT5-Rezeptoren befinden sich im ZNS, bei Nagetieren ändern sie das Verhalten, die Wirkungen beim Menschen sind nicht klar;

5-HT5A-Rezeptoren (5-HT5B bei Mäusen) sind ebenfalls GS-Protein-gekoppelt und wirken über Steigerung der [cAMP]. 5-HT5-Rezeptoren befinden sich im ZNS, bei Nagetieren ändern sie das Verhalten, die Wirkungen beim Menschen sind nicht klar; 5-HT6-Rezeptoren - GS-Protein, ↑[cAMP] - auf Nervenzellen (Beeinflussung der Neurotransmission) und Leukozyten, die Wirkungen beim Menschen sind nicht klar;

5-HT6-Rezeptoren - GS-Protein, ↑[cAMP] - auf Nervenzellen (Beeinflussung der Neurotransmission) und Leukozyten, die Wirkungen beim Menschen sind nicht klar; 5-HT7-Rezeptoren (

5-HT7-Rezeptoren ( Abbildung) - GS/G12-Protein, ↑[cAMP]

finden sich im ZNS und im Gastrointestinaltrakt. Wahrscheinlich sind

sie beteiligt an zirkadianen Rhythmen, Thermoregulation u.a.,

vielleicht auch an der Entstehung von Migräne.

Abbildung) - GS/G12-Protein, ↑[cAMP]

finden sich im ZNS und im Gastrointestinaltrakt. Wahrscheinlich sind

sie beteiligt an zirkadianen Rhythmen, Thermoregulation u.a.,

vielleicht auch an der Entstehung von Migräne. Peptidhormone bzw. -mediatoren sind z.B. TRH (3 AS), Bradykinin (9 AS), Angiotensin II (10 AS), GnRH (10 AS), Vasopressin (11 AS), Oxytocin (11 AS), Somatostatin (14 AS), ANP (28 AS), ACTH (39 AS), CRH (41 AS), GHRH (43 AS).

Peptidhormone bzw. -mediatoren sind z.B. TRH (3 AS), Bradykinin (9 AS), Angiotensin II (10 AS), GnRH (10 AS), Vasopressin (11 AS), Oxytocin (11 AS), Somatostatin (14 AS), ANP (28 AS), ACTH (39 AS), CRH (41 AS), GHRH (43 AS).  Peptiderge Neurotransmission betrifft mehrere Cotransmitter.

Solche Peptide werden bei höherer Aktionspotentialfrequenz freigesetzt

und haben längere Wirkung als die "klassischen" Transmitter. Im

autonomen Nervensystem sind dies u.a. VIP, NPY und Substanz P.

Peptiderge Neurotransmission betrifft mehrere Cotransmitter.

Solche Peptide werden bei höherer Aktionspotentialfrequenz freigesetzt

und haben längere Wirkung als die "klassischen" Transmitter. Im

autonomen Nervensystem sind dies u.a. VIP, NPY und Substanz P. Neuropeptide sind klein- bis mittelmolekulare Peptide (sie bestehen aus einigen wenigen bis zu mehreren Dutzend Aminosäuren), von denen mehr als 100 Vertreter bekannt sind. Sie wirken über G-Proteine, z.T. auch als Hormone (z.B. Insulin, Somatostatin, Cholecystokinin, Serotonin, GLP-1). Sie finden sich im Nervensystem und in zahlreichen peripheren Geweben und fungieren oft als Cotransmitter,

d.h. sie werden zusammen mit einem Nichtpeptid (z.B. Acetylcholin,

Noradrenalin) freigesetzt, dessen Wirkung sie ergänzen bzw. erweitern.

Neuropeptide sind klein- bis mittelmolekulare Peptide (sie bestehen aus einigen wenigen bis zu mehreren Dutzend Aminosäuren), von denen mehr als 100 Vertreter bekannt sind. Sie wirken über G-Proteine, z.T. auch als Hormone (z.B. Insulin, Somatostatin, Cholecystokinin, Serotonin, GLP-1). Sie finden sich im Nervensystem und in zahlreichen peripheren Geweben und fungieren oft als Cotransmitter,

d.h. sie werden zusammen mit einem Nichtpeptid (z.B. Acetylcholin,

Noradrenalin) freigesetzt, dessen Wirkung sie ergänzen bzw. erweitern.

| Melanocortinrezeptoren: Verteilung und Wirkungen Modifiziert nach Elmér F, Kotaleski JH, Lansner A. Melanocortin-Receptor Modelling (2006) |

||

| Rezeptor |

Vorkommen |

Hauptwirkung(en) |

| MC1R (auch Melanotropinrezeptor, MSHR etc) | Melanozyten, Makrophagen / Immunzellen, Astrozyten, Epithelzellen, Fibroblasten u.a. | Melanogenese (Pigmentierung), Entzündungshemmung, Schmerzkontrolle |

| MC2R Klassischer ACTH-Rezeptor |

Nebennierenrinde, Fettzellen | Steroidsynthese |

| MC3R Bindet MSH und ACTH |

Gehirn, Gastrointestinaltrakt, Plazenta, Herzmuskel Makrophagen |

Energiehaushalt, Entzündungshemmung |

| MC4R Bindet MSH und ACTH |

Gehirn | Energiehaushalt Erektion |

| MC5R | Haut (exokrine Drüsen), Nebennieren, Lymphozyten |

Talgproduktion, Erythrozytenentwicklung, Thermoregulation |

Neurokinine

Neurokinine Über NK1-Rezeptoren erfolgen Vasodilatation und

transvaskuläre Flüssigkeitsfiltration, Chemotaxis von Leukozyten,

erhöhte Sensitivität spinaler Schmerzneuronen. Freisetzung

von Histamin und Prostaglandinen aus Mastzellen (neurogene Entzündung)

verursacht so einerseits Schmerz, trägt andererseits zur Wundheilung

bei

Über NK1-Rezeptoren erfolgen Vasodilatation und

transvaskuläre Flüssigkeitsfiltration, Chemotaxis von Leukozyten,

erhöhte Sensitivität spinaler Schmerzneuronen. Freisetzung

von Histamin und Prostaglandinen aus Mastzellen (neurogene Entzündung)

verursacht so einerseits Schmerz, trägt andererseits zur Wundheilung

bei Über NK2-Rezeptoren wird der Darm kontrahiert

Über NK2-Rezeptoren wird der Darm kontrahiert Über NK3-Rezeptoren erfolgt Freisetzung von Acetylcholin an cholinergen Nervenfasern.

Über NK3-Rezeptoren erfolgt Freisetzung von Acetylcholin an cholinergen Nervenfasern. Substanz P (Nüchternplasma)

Substanz P (Nüchternplasma)

NPY (Heparinplasma)

NPY (Heparinplasma)

Die Synthese erfolgt in neuroendokrinen / parasympathischen Zellen sowie in D-Zellen des Pankreas.