| Der Hirnstamm (Brücke und Mittelhirn) hilft bei der Erhaltung des Gleichgewichts.

Er empfängt Information von Otolithen- und Bogengangsrezeptoren im

Innenohr sowie von der Tiefensensibilität im Körper. In enger

Kooperation mit

dem Kleinhirn steuert der Hirnstamm Augenmuskel- und

Extrapyramidalmotorik. Dabei verrechnet er absteigende Impulse von

Basalganglien und

motorischen Rindengebieten. Eigene Kerngebiete (nucleus ruber, formatio reticularis) haben - wie die Vestibulariskerne - Zugang zu motorischen Vorderhornzellen bzw. diesen vorgeschalteten Interneuronen. Statomotorische Reflexe stabilisieren die Körperhaltung (Haltereflexe), die Justierung von Kopf und Körper erfolgt über Stellreflexe. Zahlreiche weitere, zum Teil lebenswichtige Reflexe haben ihr Zentrum im Hirnstamm: Kornealreflex und Konjunktivalreflex (Lidschluss, Tränensekretion, Kontraktion des Orbikularmuskels, Zurückweichen des Kopfes) Niesreflex (Einatmung, Verschluss der Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur, plötzliches Öffnen der Glottis) Hustenreflex (Reinigung der Atemwege) Kauen ("Kaumustergenerator"), Salivationsreflex, Schluckmotorik (beteiligte Hirnnerven: V, VII, IX, X, XI, XII) Brechreflex, Würgreflex (Pharyngealreflex). Weiters beinhaltet der Hirnstamm Zentren für die Steuerung von Atmung und Kreislauf und beteiligt sich an der Schlafsteuerung. |

Halte- und Stellreflexe

Halte- und Stellreflexe  Weitere Hirnstammreflexe

Weitere Hirnstammreflexe

Kontrolle der Haltung über das gesamte ZNS

Kontrolle der Haltung über das gesamte ZNS

Core messages

Core messages Über Reflexe allgemein s. dort

Über Reflexe allgemein s. dort

Abbildung: Stellreflex bei einer Katze

Abbildung: Stellreflex bei einer Katze

Abbildung). Wie

intensiv muss dabei das ZNS in die Steuerung einzelner Muskeln

eingebunden sein? Können Aufgaben an

untergeordnete Zentren delegiert werden, während sich das Großhirn mit

"strategischen" Fragen der Motorik beschäftigt?

Abbildung). Wie

intensiv muss dabei das ZNS in die Steuerung einzelner Muskeln

eingebunden sein? Können Aufgaben an

untergeordnete Zentren delegiert werden, während sich das Großhirn mit

"strategischen" Fragen der Motorik beschäftigt?

Abbildung: Ebenen der motorischen Kontrolle

Abbildung: Ebenen der motorischen Kontrolle dPM, dorsaler prämotorischer Cortex

dPM, dorsaler prämotorischer Cortex  SMA, supplementärmotorisches Areal der Großhirnrinde

SMA, supplementärmotorisches Areal der Großhirnrinde

Der nucleus

ruber (red nucleus) des Mittelhirns erhält viele Zuflüsse von

Großhirn, Basalganglien und Kleinhirn, und entsendet den tractus

rubrospinalis zu motorischen Vorderhornzellen im Rückenmark.

Gleichzeitig sendet er Impulse über den Olivenkern zum nucleus dentatus

des Kleinhirns. Insgesamt wird so motorisch relevante neuronale

Information in Wechselwirkung der genannten Kerngebiete abgeglichen und

präzisiert.

Der nucleus

ruber (red nucleus) des Mittelhirns erhält viele Zuflüsse von

Großhirn, Basalganglien und Kleinhirn, und entsendet den tractus

rubrospinalis zu motorischen Vorderhornzellen im Rückenmark.

Gleichzeitig sendet er Impulse über den Olivenkern zum nucleus dentatus

des Kleinhirns. Insgesamt wird so motorisch relevante neuronale

Information in Wechselwirkung der genannten Kerngebiete abgeglichen und

präzisiert. Der

nucleus ruber bietet eine alternative Route für die Übermittlung von

Signalen aus der motorischen Großhirnrinde (vor allem via den tractus

corticorubralis) an das Rückenmark. Im nucleus ruber sind große Neurone

(ähnlich den Betz'schen Riesenzellen im motorischen Cortex) die

Adressaten dieser Impulse, und diese magnozellulären Neurone

sind der Ursprung des tractus rubrospinalis, dessen Fasern die Seite

kreuzen und in der Seitenregion des Rückenmarks absteigen (s. dort). Hier nehmen sie synaptischen Kontakt vor allem zu Interneuronen auf, einige auch direkt zu motorischen Vorderhornzellen.

Der

nucleus ruber bietet eine alternative Route für die Übermittlung von

Signalen aus der motorischen Großhirnrinde (vor allem via den tractus

corticorubralis) an das Rückenmark. Im nucleus ruber sind große Neurone

(ähnlich den Betz'schen Riesenzellen im motorischen Cortex) die

Adressaten dieser Impulse, und diese magnozellulären Neurone

sind der Ursprung des tractus rubrospinalis, dessen Fasern die Seite

kreuzen und in der Seitenregion des Rückenmarks absteigen (s. dort). Hier nehmen sie synaptischen Kontakt vor allem zu Interneuronen auf, einige auch direkt zu motorischen Vorderhornzellen.

Abbildung: Hirnstammkerne und ihre Verbindungen

Abbildung: Hirnstammkerne und ihre Verbindungen

Die formatio

reticularis

(reticular formation) stellt neben den Basalganglien und dem Kleinhirn

eine zentrale subkortikale Struktur der motorischen Kontrolle dar (Stabilisierung der Körperhaltung und Fortbewegung.).

Sie besteht aus zahlreichen Kernen im Bereich des Hirnstamms

(Mittelhirn bis verlängertes Mark) und beeinflusst die Aktivität des γ-motorischen Systems und damit des Muskeltonus.

Die formatio

reticularis

(reticular formation) stellt neben den Basalganglien und dem Kleinhirn

eine zentrale subkortikale Struktur der motorischen Kontrolle dar (Stabilisierung der Körperhaltung und Fortbewegung.).

Sie besteht aus zahlreichen Kernen im Bereich des Hirnstamms

(Mittelhirn bis verlängertes Mark) und beeinflusst die Aktivität des γ-motorischen Systems und damit des Muskeltonus.  Narkotisierte Patienten können die während der Operation auftretenden

Reize nicht bewusst verarbeiten. Die spezifischen Cortex-Gebiete

erhalten allerdings auch während der Narkose Afferenzen über den

Thalamus, die Ausbildung von Engrammen kann auch in diesem Zustand

nicht ganz ausgeschlossen werden.

Narkotisierte Patienten können die während der Operation auftretenden

Reize nicht bewusst verarbeiten. Die spezifischen Cortex-Gebiete

erhalten allerdings auch während der Narkose Afferenzen über den

Thalamus, die Ausbildung von Engrammen kann auch in diesem Zustand

nicht ganz ausgeschlossen werden. Die

Vestibulariskerne (vestibular nuclei) werden vom Gleichgewichtssinn versorgt und stehen mit

dem Urkleinhirn in enger Verbindung. Ihre zum Rückenmark absteigenden

Fasern bilden den tractus vestibulospinalis (

Die

Vestibulariskerne (vestibular nuclei) werden vom Gleichgewichtssinn versorgt und stehen mit

dem Urkleinhirn in enger Verbindung. Ihre zum Rückenmark absteigenden

Fasern bilden den tractus vestibulospinalis ( Abbildung). Dessen lateraler Teil

vermittelt vor allem eine Anregung der Streckmuskeln der Beine, was die

Aufrechterhaltung der Körperhaltung gegen die Schwerkraftwirkung

unterstützt.

Abbildung). Dessen lateraler Teil

vermittelt vor allem eine Anregung der Streckmuskeln der Beine, was die

Aufrechterhaltung der Körperhaltung gegen die Schwerkraftwirkung

unterstützt.

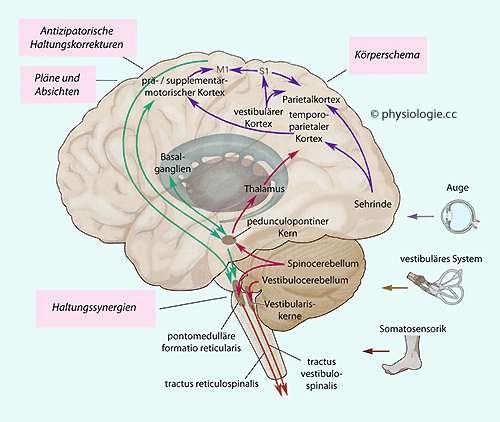

Das Reflexpaket des

Rückenmarks kann die aufrechte Körperhaltung stabilisieren, soferne

keine Änderung der Situation auftritt; zur Erhaltung der Balance bei

externen Störungen (Bewegung des Untergrundes, Stoß gegen den Körper)

oder bei Kopfdrehung bedarf es supraspinaler Kontrolle. Dabei spielen

Hirnstamm und Kleinhirn (Vestibulo- und Spinozerebellum) eine führende

Rolle, sie beziehen schnelle (formatio reticularis, nuclei

vestibulares) und sehr schnelle Afferenzen (Kleinhirn) aus

Somatosensorik und Gleichgewichtsorgan. Das Kleinhirn dosiert

(begrenzt) dabei die motorischen Impulse zur Erhaltung der

Körperstabilität und speichert entsprechende motorische Erfahrungen.

Das Reflexpaket des

Rückenmarks kann die aufrechte Körperhaltung stabilisieren, soferne

keine Änderung der Situation auftritt; zur Erhaltung der Balance bei

externen Störungen (Bewegung des Untergrundes, Stoß gegen den Körper)

oder bei Kopfdrehung bedarf es supraspinaler Kontrolle. Dabei spielen

Hirnstamm und Kleinhirn (Vestibulo- und Spinozerebellum) eine führende

Rolle, sie beziehen schnelle (formatio reticularis, nuclei

vestibulares) und sehr schnelle Afferenzen (Kleinhirn) aus

Somatosensorik und Gleichgewichtsorgan. Das Kleinhirn dosiert

(begrenzt) dabei die motorischen Impulse zur Erhaltung der

Körperstabilität und speichert entsprechende motorische Erfahrungen.

Abbildung: Verschaltungen der motorischen Kontrolle

Abbildung: Verschaltungen der motorischen Kontrolle

Der tractus vestibulospinalis hält einerseits den Kopf während der Fortbewegung balanciert. Die nuclei vestibulares empfangen über den VIII. Hirnnerven aus dem Innenohr entsprechende Information über die Kopfposition (vergleichbar einem Kreiselkompass). Ein anderer Teil fördert den Extensortonus vor allem der Beine, was die aufrechte Körperhaltung unterstützt.

Der tractus vestibulospinalis hält einerseits den Kopf während der Fortbewegung balanciert. Die nuclei vestibulares empfangen über den VIII. Hirnnerven aus dem Innenohr entsprechende Information über die Kopfposition (vergleichbar einem Kreiselkompass). Ein anderer Teil fördert den Extensortonus vor allem der Beine, was die aufrechte Körperhaltung unterstützt. Der tractus tectospinalis wurzelt in den colliculi superiores der Vierhügelplatte, die ihre Impulse einerseits aus der Netzhaut

bezieht, andererseits aus der Sehrinde, sowie Informationen über

Somatosensorik und Gehör. Damit entwerfen die oberen Vierhügel ein

komplexes Bild der Umwelt, was ihnen ermöglicht, präzise zielgerichtete Bewegungen vor allem von Hals- und Schultermuskeln zu generieren.

Der tractus tectospinalis wurzelt in den colliculi superiores der Vierhügelplatte, die ihre Impulse einerseits aus der Netzhaut

bezieht, andererseits aus der Sehrinde, sowie Informationen über

Somatosensorik und Gehör. Damit entwerfen die oberen Vierhügel ein

komplexes Bild der Umwelt, was ihnen ermöglicht, präzise zielgerichtete Bewegungen vor allem von Hals- und Schultermuskeln zu generieren. Halte- (Haltungs-, Steh-) und Stellreflexe (placing reflexes, righting reflexes) werden vom

Gleichgewichtssinn im Innenohr (Vestibularapparat), der Tiefensensibilität im

Halsbereich (Muskelspindeln der Nackenmuskulatur), aber auch visuellen (Photorezeptoren der Netzhaut) und Hautreizen (Berührungsrezeptoren) ausgelöst. Ihre Aufgabe ist das Einstellen und Erhalten der

Orientierung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen in einem Oben-Unten-Bezug,

d.h. bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Schwerefeld der

Erde. Sie ermöglichen eine automatische Justierung des Kopfes und des Körpers.

Halte- (Haltungs-, Steh-) und Stellreflexe (placing reflexes, righting reflexes) werden vom

Gleichgewichtssinn im Innenohr (Vestibularapparat), der Tiefensensibilität im

Halsbereich (Muskelspindeln der Nackenmuskulatur), aber auch visuellen (Photorezeptoren der Netzhaut) und Hautreizen (Berührungsrezeptoren) ausgelöst. Ihre Aufgabe ist das Einstellen und Erhalten der

Orientierung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen in einem Oben-Unten-Bezug,

d.h. bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Schwerefeld der

Erde. Sie ermöglichen eine automatische Justierung des Kopfes und des Körpers.

Einerseits werden diese Reflexe vom Gleichgewichtsorgan ausgelöst, z.B. bewirkt Schiefstellung des Kopfes eine automatische Korrektur durch die

Halsmuskeln; anschließend folgt der Rumpf nach.

Einerseits werden diese Reflexe vom Gleichgewichtsorgan ausgelöst, z.B. bewirkt Schiefstellung des Kopfes eine automatische Korrektur durch die

Halsmuskeln; anschließend folgt der Rumpf nach.  Andererseits bewirkt

asymmetrische Reizung von Muskelspindeln im Halsbereich entsprechende

Nachstellungen in der Somatomotorik.

Andererseits bewirkt

asymmetrische Reizung von Muskelspindeln im Halsbereich entsprechende

Nachstellungen in der Somatomotorik.

Der tractus reticulospinalis entspringt in der formatio reticularis der Pons und der Medulla oblongata. Der pontine tractus reticulospinalis fördert Haltereflexe, welche den Körper im Schwerkraftfeld stabilisieren - im Wesentlichen über Anregung der Extensoren der Beine. Der medulläre tractus reticulospinalis hat einen gegenteiligen Effekt: Er verringert die reflektorische Anregung der Streckmuskeln.

Der tractus reticulospinalis entspringt in der formatio reticularis der Pons und der Medulla oblongata. Der pontine tractus reticulospinalis fördert Haltereflexe, welche den Körper im Schwerkraftfeld stabilisieren - im Wesentlichen über Anregung der Extensoren der Beine. Der medulläre tractus reticulospinalis hat einen gegenteiligen Effekt: Er verringert die reflektorische Anregung der Streckmuskeln. Stellreflexe (statomotorische, statokinetische Reflexe)

werden durch äußere Störungen bzw. Bewegungen getriggert, sie stellen

die normale Körperstellung wieder her und erhalten das Gleichgewicht.

Rezeptoren im Gleichgewichtsorgan und den Muskelspindeln sowie in der

Netzhaut liegen am Beginn der betreffenden Reflexbögen.

Stellreflexe (statomotorische, statokinetische Reflexe)

werden durch äußere Störungen bzw. Bewegungen getriggert, sie stellen

die normale Körperstellung wieder her und erhalten das Gleichgewicht.

Rezeptoren im Gleichgewichtsorgan und den Muskelspindeln sowie in der

Netzhaut liegen am Beginn der betreffenden Reflexbögen. Über vestibulookuläre Reflexe - sie steuern die äußere Augenmuskulatur - s. dort

Über vestibulookuläre Reflexe - sie steuern die äußere Augenmuskulatur - s. dort

Abbildung: Leistungen von Hirnstammsegmenten

Abbildung: Leistungen von Hirnstammsegmenten

Okulomotorik -

Okulomotorik -  s. dort (N. oculomotorius, trochlearis, abducens - III, IV, VI) (

s. dort (N. oculomotorius, trochlearis, abducens - III, IV, VI) ( Abbildung)

Abbildung) Über den Stapediusreflex

Über den Stapediusreflex  s. dort

s. dort Reflexzentren für die Steuerung von Herz und Kreislauf, z.B. der Barorezeptorreflex

(

Reflexzentren für die Steuerung von Herz und Kreislauf, z.B. der Barorezeptorreflex

( Kreislaufzentrum)

Kreislaufzentrum)  Steuerung von Respiration (

Steuerung von Respiration ( Atemzentrum) und

Atemzentrum) und  Säure-Basen-Haushalt zur Stabilisierung der Atemgaswerte und des pH-Wertes

Säure-Basen-Haushalt zur Stabilisierung der Atemgaswerte und des pH-Wertes Reflexe, die sich auf das Verdauungssystem beziehen

Reflexe, die sich auf das Verdauungssystem beziehen  s. dort

s. dort Der Hirnstamm beteiligt sich auch an der

Der Hirnstamm beteiligt sich auch an der  Schlafsteuerung; reziprok wirkende Neuronen regen

unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye movements,

non-REM-Schlaf) an.

Schlafsteuerung; reziprok wirkende Neuronen regen

unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye movements,

non-REM-Schlaf) an. Lidschlussreflex (Cornealreflex

Lidschlussreflex (Cornealreflex

, Conjunctivalreflex

, Conjunctivalreflex  ): Dieser Reflex wirkt konsensuell (auf beide Augen) und schließt eine Hebung der Augäpfel ein (Bell-Phänomen

): Dieser Reflex wirkt konsensuell (auf beide Augen) und schließt eine Hebung der Augäpfel ein (Bell-Phänomen , palpebral oculogyric reflex). Berührung der Hornhaut oder dessen unmittelbare Umgebung (Afferenz: N. ophthalmicus, ein Ast des N. trigeminus),

starker Lichtreiz (Afferenz: Sehnerv) oder allgemein Schreckreize (z.B.

lauter Knall) lösen über die formatio reticularis innerhalb von ~0,25 s Kontraktion des

m.orbicularis oculi (Lidschluss - über Äste des N. facialis), weiters Tränensekretion und Zurückweichen des

Kopfes aus.

Dieser auch

Orbicularis-oculi- oder Blinkreflex genannte Vorgang schützt

vor Fremdkörpern, Austrocknung oder Schädigung des Augapfels. In die

Reflexbahn integriert sind (je nach Auslöser und Reflexstärke)

Strukturen wie die oberen Vierhügel, der nucleus ruber, die formatio

reticularis, schließlich der Fazialiskern und evt. weitere motorische

Neuronengruppen.

, palpebral oculogyric reflex). Berührung der Hornhaut oder dessen unmittelbare Umgebung (Afferenz: N. ophthalmicus, ein Ast des N. trigeminus),

starker Lichtreiz (Afferenz: Sehnerv) oder allgemein Schreckreize (z.B.

lauter Knall) lösen über die formatio reticularis innerhalb von ~0,25 s Kontraktion des

m.orbicularis oculi (Lidschluss - über Äste des N. facialis), weiters Tränensekretion und Zurückweichen des

Kopfes aus.

Dieser auch

Orbicularis-oculi- oder Blinkreflex genannte Vorgang schützt

vor Fremdkörpern, Austrocknung oder Schädigung des Augapfels. In die

Reflexbahn integriert sind (je nach Auslöser und Reflexstärke)

Strukturen wie die oberen Vierhügel, der nucleus ruber, die formatio

reticularis, schließlich der Fazialiskern und evt. weitere motorische

Neuronengruppen. Über Lidschlussreflex, Konditionierung und Kleinhirn s. dort

Über Lidschlussreflex, Konditionierung und Kleinhirn s. dort Niesreflex:

Reize in der Nasenschleimhaut führen zu tiefer Einatmung, Verschluss

der

Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur und plötzlichem Öffnen

der Glottis mit explosivem Entweichen der Luft (Niesen). Bei bis ztu

35% der Menschen kann Niesen durch rasche Erhöhung der

Lichtintensität (z.B. an die Sonne treten) ausgelöst werden, man

spricht dann von einem photischen

Niesreflex:

Reize in der Nasenschleimhaut führen zu tiefer Einatmung, Verschluss

der

Stimmritze, Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur und plötzlichem Öffnen

der Glottis mit explosivem Entweichen der Luft (Niesen). Bei bis ztu

35% der Menschen kann Niesen durch rasche Erhöhung der

Lichtintensität (z.B. an die Sonne treten) ausgelöst werden, man

spricht dann von einem photischen  Niesreflex (auch Photoptarmose

Niesreflex (auch Photoptarmose  genannt - Ursache unklar, möglicherweise spielt eine Nähe des N. II zum N. V - der u.a. die Nasenschleimhaut innerviert - eine Rolle)

genannt - Ursache unklar, möglicherweise spielt eine Nähe des N. II zum N. V - der u.a. die Nasenschleimhaut innerviert - eine Rolle) Hustreflex:

Durch Schleimhautreize im Schlund-, Kehlkopf- und Luftwegsbereich,

Ablauf ähnlich wie beim Niesreflex, aber ohne vorherige tiefe Einatmung

Hustreflex:

Durch Schleimhautreize im Schlund-, Kehlkopf- und Luftwegsbereich,

Ablauf ähnlich wie beim Niesreflex, aber ohne vorherige tiefe Einatmung Der Hirnstamm enthält ein motorisches Zentrum, das rhythmische Bewegungen der Kaumuskulatur koordiniert ("Kaumustergenerator",

Der Hirnstamm enthält ein motorisches Zentrum, das rhythmische Bewegungen der Kaumuskulatur koordiniert ("Kaumustergenerator",  Abbildung)

und dabei einerseits sensorische Rückmeldungen aus dem Mund-, Nasen-

und Rachenbereich berücksichtigt, andererseits unter der Kontrolle

höherer Zentren - vor allem des Frontal- und Temporalhirns steht.

Abbildung)

und dabei einerseits sensorische Rückmeldungen aus dem Mund-, Nasen-

und Rachenbereich berücksichtigt, andererseits unter der Kontrolle

höherer Zentren - vor allem des Frontal- und Temporalhirns steht. Der Salivations- (Speichelfluss-) Reflex erhöht die basale Speichelsekretion von ~0,3 ml/min (unter 0,1 ml/min: Hyposalivation) durch entsprechende psychische oder sensorische Reize auf ein Mehrfaches dieses Wertes (>0,7 ml/min, meist mehrere ml/min).

Der Salivations- (Speichelfluss-) Reflex erhöht die basale Speichelsekretion von ~0,3 ml/min (unter 0,1 ml/min: Hyposalivation) durch entsprechende psychische oder sensorische Reize auf ein Mehrfaches dieses Wertes (>0,7 ml/min, meist mehrere ml/min). Der Schluckreflex wird durch Reizung von Mechanorezeptoren in der Schleimhaut (Zungengrund, Gaumen, Rachenhinterwand) getriggert. Afferente Fasern laufen im N. glossopharyngeus (IX) und vagus (X) zum

“Schluckzentrum” im Hirnstamm (

Der Schluckreflex wird durch Reizung von Mechanorezeptoren in der Schleimhaut (Zungengrund, Gaumen, Rachenhinterwand) getriggert. Afferente Fasern laufen im N. glossopharyngeus (IX) und vagus (X) zum

“Schluckzentrum” im Hirnstamm ( Abbildung oben).

Abbildung oben).

Abbildung: Brechreflex

Abbildung: Brechreflex Antihistaminika wie Promethazin wirken über H1-Rezeptoren sedierend und möglicherweise im Vestibularapparat anticholinerg.

Antihistaminika wie Promethazin wirken über H1-Rezeptoren sedierend und möglicherweise im Vestibularapparat anticholinerg.

Brechreflex (

Brechreflex ( Abbildung):

Erbrechen (Emesis, Vomitus) ist

ein Schutzmechanismus, der den Organismus vor potenziell giftigen

Substanzen oder intensiven Dehnungsreizen befreien soll. Sein Ablauf

wird von einer Region des Hirnstamms gesteuert, die unter dem Begriff

"Brechzentrum" zusammengefasst wird. Wichtige Transmitter bei Auslösung

und Ablauf des Brechreflexes sind Acetylcholin, Histamin, Serotonin,

Dopamin, Substanz P, möglicherweise auch Enkephaline und

Endocannabinoide.

Abbildung):

Erbrechen (Emesis, Vomitus) ist

ein Schutzmechanismus, der den Organismus vor potenziell giftigen

Substanzen oder intensiven Dehnungsreizen befreien soll. Sein Ablauf

wird von einer Region des Hirnstamms gesteuert, die unter dem Begriff

"Brechzentrum" zusammengefasst wird. Wichtige Transmitter bei Auslösung

und Ablauf des Brechreflexes sind Acetylcholin, Histamin, Serotonin,

Dopamin, Substanz P, möglicherweise auch Enkephaline und

Endocannabinoide. Abbildung). Auf diese Neurone projizieren auch Signale vom Gleichgewichtsorgan (z.B. können starke

Drehbewegungen Übelkeit hervorrufen). Die area postrema unterliegt nicht der Blut-Hirn-Schranke, sondern hat fenestrierte Kapillaren,

was Neuronen das "Eintauchen" in die Blutbahn und die Sondierung derer

Inhalte erlaubt.

Abbildung). Auf diese Neurone projizieren auch Signale vom Gleichgewichtsorgan (z.B. können starke

Drehbewegungen Übelkeit hervorrufen). Die area postrema unterliegt nicht der Blut-Hirn-Schranke, sondern hat fenestrierte Kapillaren,

was Neuronen das "Eintauchen" in die Blutbahn und die Sondierung derer

Inhalte erlaubt. Würgreflex (Pharyngealreflex, gag reflex): Ausgelöst wird er

durch Berührung rückwärtiger Rachenregionen (Zungengrund, weicher Gaumen) und bewirkt deren

Kontraktion, mit dem Ziel, das Eindringen von Fremdkörpern in die

Atemwege zu verhindern (Schutz vor Ersticken). Afferenzen laufen vor allem über den N. vagus (auch etwas über den N. glossopharyngeus), das Reflexzentrum liegt in formatio reticularis und nucleus ambiguus;

letzterer entsendet Motoneurone zur rückwärtigen Rachenmuskulatur. Der

Gaumen wird angehoben, die Rachenmuskulatur schnürt sich zusammen, der

Zugang zu den Luftwegen wird verschlossen, das Irritans möglichst

ausgeworfen.

Würgreflex (Pharyngealreflex, gag reflex): Ausgelöst wird er

durch Berührung rückwärtiger Rachenregionen (Zungengrund, weicher Gaumen) und bewirkt deren

Kontraktion, mit dem Ziel, das Eindringen von Fremdkörpern in die

Atemwege zu verhindern (Schutz vor Ersticken). Afferenzen laufen vor allem über den N. vagus (auch etwas über den N. glossopharyngeus), das Reflexzentrum liegt in formatio reticularis und nucleus ambiguus;

letzterer entsendet Motoneurone zur rückwärtigen Rachenmuskulatur. Der

Gaumen wird angehoben, die Rachenmuskulatur schnürt sich zusammen, der

Zugang zu den Luftwegen wird verschlossen, das Irritans möglichst

ausgeworfen. Störungen im Hirnstammbereich betreffen vitale Steuerungen und können

lebensbedrohliche Folgen haben.

Störungen im Hirnstammbereich betreffen vitale Steuerungen und können

lebensbedrohliche Folgen haben. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Kontrolle der Körperhaltung

Abbildung: Kontrolle der Körperhaltung

Abbildung).

Abbildung).  Der Hirnstamm (medulla oblongata, pons, mesencephalon) ermöglicht die

Erhaltung des Gleichgewichts (posturale Koordination). Zum

ventromedialen System (Körperhaltung, Fortbewegung) gehören die tractus

tecto- (Sehen, Hören), reticulo- und vestibulospinalis. Der fasciculus

longitudinalis medialis verbindet okulomotorische mit

Vestibulariskernen; der nucleus ruber projiziert (tractus rubrospinalis)

auf motorische Vorderhornzellen (Anregung von Flexoren) und (via nucl.

olivaris) Kleinhirn

Der Hirnstamm (medulla oblongata, pons, mesencephalon) ermöglicht die

Erhaltung des Gleichgewichts (posturale Koordination). Zum

ventromedialen System (Körperhaltung, Fortbewegung) gehören die tractus

tecto- (Sehen, Hören), reticulo- und vestibulospinalis. Der fasciculus

longitudinalis medialis verbindet okulomotorische mit

Vestibulariskernen; der nucleus ruber projiziert (tractus rubrospinalis)

auf motorische Vorderhornzellen (Anregung von Flexoren) und (via nucl.

olivaris) Kleinhirn Die formatio reticularis exzitatorisch auf Thalamus und Großhirnrinde

(Aufmerksamkeit: ARS), limbisches System, Thalamus, Hypothalamus und

Rückenmark. Über den tractus reticulospinalis regt sie Extensoren an -

wie die Vestibulariskerne (Kopf- und Körperhaltung) - sowie Motorik mit starker vegetativer

Beteiligung, z.B. Kältezittern Die formatio reticularis exzitatorisch auf Thalamus und Großhirnrinde

(Aufmerksamkeit: ARS), limbisches System, Thalamus, Hypothalamus und

Rückenmark. Über den tractus reticulospinalis regt sie Extensoren an -

wie die Vestibulariskerne (Kopf- und Körperhaltung) - sowie Motorik mit starker vegetativer

Beteiligung, z.B. Kältezittern Halte- (Steh-) und Stell- (statomotorische, statokinetische) Reflexe

werden von verschiedenen Sinnesreizen ausgelöst: Gesehenes, Gehörtes

(tr. tectospinalis), Gleichgewicht (Vestibularapparat), Berührungen

(Haut) und Tiefensensibilität (Muskelspindeln) im Bereich von Hals und

Nacken. Sie richten Kopf, Rumpf und Gliedmaßen entsprechend der

Schwerkraft aus (Justierung von Kopf und des Körper, Aufrechterhaltung

des Gleichgewichts). Haltereflexe stabilisieren den Körper

(Extensoren), Stellreflexe werden durch äußere Störungen bzw.

Bewegungen getriggert

Halte- (Steh-) und Stell- (statomotorische, statokinetische) Reflexe

werden von verschiedenen Sinnesreizen ausgelöst: Gesehenes, Gehörtes

(tr. tectospinalis), Gleichgewicht (Vestibularapparat), Berührungen

(Haut) und Tiefensensibilität (Muskelspindeln) im Bereich von Hals und

Nacken. Sie richten Kopf, Rumpf und Gliedmaßen entsprechend der

Schwerkraft aus (Justierung von Kopf und des Körper, Aufrechterhaltung

des Gleichgewichts). Haltereflexe stabilisieren den Körper

(Extensoren), Stellreflexe werden durch äußere Störungen bzw.

Bewegungen getriggert Der Hirnstamm verwaltet den Lidschluss- (Korneal-, Konjunktival-),

Nies-, Husten-, Salivations- (Speichelfluss-), Schluck-, Brech-, Würg-

(Pharyngeal-) reflex sowie Zentren zur Steuerung von Kreislauf, Atmung

und Säure-Basen-Haushalt

Der Hirnstamm verwaltet den Lidschluss- (Korneal-, Konjunktival-),

Nies-, Husten-, Salivations- (Speichelfluss-), Schluck-, Brech-, Würg-

(Pharyngeal-) reflex sowie Zentren zur Steuerung von Kreislauf, Atmung

und Säure-Basen-Haushalt Im Hirnstamm liegen die Kerne der meisten Hirnnerven Im Hirnstamm liegen die Kerne der meisten Hirnnerven Der Hirnstamm beteiligt sich an der Schlafsteuerung, indem reziprok wirkende

Neuronen unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye

movement, non-REM-Schlaf) anregen Der Hirnstamm beteiligt sich an der Schlafsteuerung, indem reziprok wirkende

Neuronen unterschiedliche Schlafstadien an (REM = rapid eye

movement, non-REM-Schlaf) anregen |