Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Physiologie

des Hörorgans, Audiometrie

© H. Hinghofer-Szalkay

Akustik: ἀκούειν = hören

Akustik: ἀκούειν = hören

Bel / dezi-bel: Nach Alexander G. Bell

Cochlea: κοχλίας = Schraube, cochlea (lat) = Schnecke

Corti'sches Organ: Alfonso Corti

Helix: έλιξ = Windung, Spirale

Phon: φωνή = Laut, Ton, Stimme, Sprache

Pascal: Blaise Pascal

Prestin: presto (ital) = schnell

scapha (lat) = Kahn, Boot

Sone: sonus = Klang, Schall

Tragus: τράγος = Ziegenbock (Haarbüschel ähnlich dem einer Ziege geformt)

Das

Gehör hat einen breiten Arbeitsbereich: Zwischen Empfindungs- und

Schmerzschwelle liegt eine 106-fache Zunahme der

Schalldruckintensität. Die Lautheit wird deshalb mit einem logarithmischen Maß angegeben: Dem Schalldruckpegel (SPL, sound pressure level) in Dezibel - dB(A) - bezogen auf einen Referenz-Schalldruck von 2.10-5 Pa. Bei 1000 Hz Schallfrequenz ist die dB-Skala definitionsgemäß mit der Skala des Lautstärkepegels - gemessen in Phon

- identisch.

Die Empfindlichkeit des Ohres ist frequenzabhängig, am

höchsten ist sie bei ~4 kHz. (Der Frequenzbereich der

Sprache umfasst etwa 300-3000 Hz.)

Schall wird auf das Corti'sche Organ

im Innenohr teils über den Schädelknochen ("Knochenleitung"), teils

über die Gehörknöchelchen im Mittelohr ("Luftleitung") übertragen.

Letztere passen den Schallwellenwiderstand

zwischen Luft (Gehörgang)

und Flüssigkeit (Perilymphe) so an, dass der Schalldruck etwa um den

Faktor 20 erhöht wird. Das reduziert die Reflexion des auf das

Trommelfell auftreffenden Schalls von 98% auf ~40%, und verdreißigfacht

damit den Anteil des auf das Innenohr übertragenen Schalldrucks (von 2 auf 60% des auf das Ohr eintreffenden Wertes).

Kontraktion der Mittelohrmuskeln (m. stapedius und m. tensor tympani) versteift die Gehörknöchelchenkette und reduziert so deren Druckübertragung.

Hohe, potentiell schädliche Schallintensität kann dadurch auf dem Weg

zum Innenohr verringert werden und Schäden vermeiden helfen

(Schutzreflex).

Die

Schallwellen werden über das ovale Fenster auf die Perilymphe der

scala vestibuli geleitet und laufen von dort Richtung Schneckenspitze

(Helikotrema). Sie verlangsamen sich dabei, die Druckwellen nähern

sich einander an, bis es an einer frequenzspezifischen Stelle zur Addition der Wellen,

maximaler Auslenkung (Schwingung der Reißner'schen Membran) und

Auslöschung der Wanderwelle kommt (topische Abbildung von

Schallfrequenzanteilen des Schallmusters).

Das

stimuliert Zilienfortsätze des Corti'schen Organs in der scala media und führt zur Reizung innerer Haarzellen; dieses Signal wird über afferente Fasern im N. acusticus an das Gehirn weitergeleitet. Äußere Haarzellen dienen der Verstärkung der Schwingungen und Verbesserung der Frequenzselektivität mittels Prestin, einem kontraktilen Membranprotein.

Je niedriger die Frequenz, desto weiter wandern die Druckwellen in der Schnecke; hohe

Frequenzen werden schon in der Nähe des ovalen Fensters,

niedrige (erst) in der Nähe des Helikotrema abgebildet.

|

Äußeres Ohr  Lautheit und Schalldruck

Lautheit und Schalldruck  Mittelohr

Mittelohr  Innenohr

Innenohr

Haarzellsystem

Haarzellsystem

(dezi-) Bel

(dezi-) Bel  Steifigkeit, Wanderwellen

Steifigkeit, Wanderwellen

Praktische Aspekte

Praktische Aspekte  Core messages

Core messages

Das Ohr ist ein

Vibrationssensor für Schwingungen im hörbaren Bereich. Es ist ein

fundamentaler Bestandteil für die Fähigkeit der Orientierung und der

Kommunikation. Der Aufschlüsselung des Schalls dient das Corti'sche

Organ im Innenohr. Die detektierten Schallmuster werden vom

auditorischen Teil des Nervensystems analysiert und führen zu

entsprechenden Reaktionen (z.B. Hinwendung, Fluchtbewegungen,

sprachliche Reaktion etc). Das System zeichnet sich durch besondere

Schnelligkeit und Präzision der Schallanalyse und allfälliger

motorischer Antworten aus.

Schon die Ohrmuschel leistet einen

Beitrag zur Ortsanalyse einer Schallquelle. Der konkave innere Rand

(scapha ) der Ohrleiste (helix

) der Ohrleiste (helix ) am äußeren Rand der Muschel bis hin zum knorpeligen Tragus

) am äußeren Rand der Muschel bis hin zum knorpeligen Tragus direkt vor dem Eingang zum Gehörgang (meatus acusticus externus) sowie dem gegenüber liegenden Antitragus reflektiert

einen Teil des Schalls, der zum Ohr gelangt (

direkt vor dem Eingang zum Gehörgang (meatus acusticus externus) sowie dem gegenüber liegenden Antitragus reflektiert

einen Teil des Schalls, der zum Ohr gelangt ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Schallortung in der Vertikalebene

Modifiziert nach einer Vorlage in in Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021

Das Gehirn empfängt zwei Frontwellen des

Schalls, die nacheinander von der Schallwelle zum äußeren Gehörgang

gelangen: Direkt und nach Reflexion an der Ohrmuschel.

Laufzeitunterschiede treten abhängig von der Lage der Schallquelle - vor allem in

der Vertikalen - auf. Die obere Ohrleiste ist weiter von Gehörgang

entfernt als der (kaudal vom Gehörgang liegende) Antitragus; diese vertikale Differenz ermöglicht es dem

Gehirn, aus den unterschiedlichen Zeitdifferenzen eine entsprechende oben / unten - Information zu extrahieren

Während die Ortung einer Schallquelle in der Horizontalen vor allem den Vergleich des akustischen Signals von beiden Ohren einbezieht (binaurales Hören), genügt für die Ortung in der Vertikalen schon ein Ohr. Prinzip ist die unterschiedliche Laufzeit am Innenrand der Ohrmuschel reflektierter Schallwellen:

Der Schall dringt teils direkt in den äußeren Gehörgang vor, teils

verzögert nach Reflexion am Außenrand der Ohrmuschel. Töne, die von oben

kommen, haben auf Grund der Form der Ohrmuschel (Reflexion im Bereich

des Antitragus) eine kürzere Laufzeit des reflektierten Schalls (blau

in der

Während die Ortung einer Schallquelle in der Horizontalen vor allem den Vergleich des akustischen Signals von beiden Ohren einbezieht (binaurales Hören), genügt für die Ortung in der Vertikalen schon ein Ohr. Prinzip ist die unterschiedliche Laufzeit am Innenrand der Ohrmuschel reflektierter Schallwellen:

Der Schall dringt teils direkt in den äußeren Gehörgang vor, teils

verzögert nach Reflexion am Außenrand der Ohrmuschel. Töne, die von oben

kommen, haben auf Grund der Form der Ohrmuschel (Reflexion im Bereich

des Antitragus) eine kürzere Laufzeit des reflektierten Schalls (blau

in der  Abbildung) als solche, die von unten

auf das Ohr einwirken (in der

Abbildung) als solche, die von unten

auf das Ohr einwirken (in der  Abbildung rot: Reflexion am Oberrand der

Ohrmuschel, der weiter vom Eingang zum äußeren Gehörgang entfernt ist).

Veränderungen der Position der Schallquelle in der Horizontalebene

ergeben keine solchen Unterschiede. Die Unterstützung der Ortung von

Schallquellen mittels Reflexion durch die Ohrmuschel funktioniert nur

in der Vertikalebene (oben vs. unten).

Abbildung rot: Reflexion am Oberrand der

Ohrmuschel, der weiter vom Eingang zum äußeren Gehörgang entfernt ist).

Veränderungen der Position der Schallquelle in der Horizontalebene

ergeben keine solchen Unterschiede. Die Unterstützung der Ortung von

Schallquellen mittels Reflexion durch die Ohrmuschel funktioniert nur

in der Vertikalebene (oben vs. unten).

Die Formen der Ohrmuscheln weisen beträchtliche individuelle Unterschiede

auf. Dementsprechend sind auch die akustischen Details bei der

"Vorverarbeitung" der Schallmuster individualspezifisch. Aus den

Mustern der akustischen Verzerrungen entsprechende räumliche

Informationen zu errechnen, bedeutet die Berücksichtigung der gegebenen

Geometrie des äußeren Ohres. Die passenden neuronalen Algorithmen sind

nicht genetisch programmiert, sondern beruhen auf Erfahrung und werden individuell erlernt.

Das Gehör vermittelt Information über akustische Vorgänge in der Umgebung und im Körper selbst

Das Ohr vermittelt akustische

Reize aus Umwelt und Körper (die eigene Stimme klingt anders als von

außen: Schallleitung über das Gewebe von Hals und Kopf zusätzlich zur

"Luftleitung"). Es verfügt über eine erstaunliche akustische

Empfindlichkeit (Schall breitet sich über Longitudinalwellen aus):

Reize aus Umwelt und Körper (die eigene Stimme klingt anders als von

außen: Schallleitung über das Gewebe von Hals und Kopf zusätzlich zur

"Luftleitung"). Es verfügt über eine erstaunliche akustische

Empfindlichkeit (Schall breitet sich über Longitudinalwellen aus):

Seitenunterschiede von ~1 dB SPL

und ~0,00002 Sekunden Ankunftszeit (entspricht einem Winkel von

3°) können

vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden (Schallgeschwindigkeit in Luft ~340

m/s, mittlerer Ohrabstand beim Erwachsenen 0,22 m).

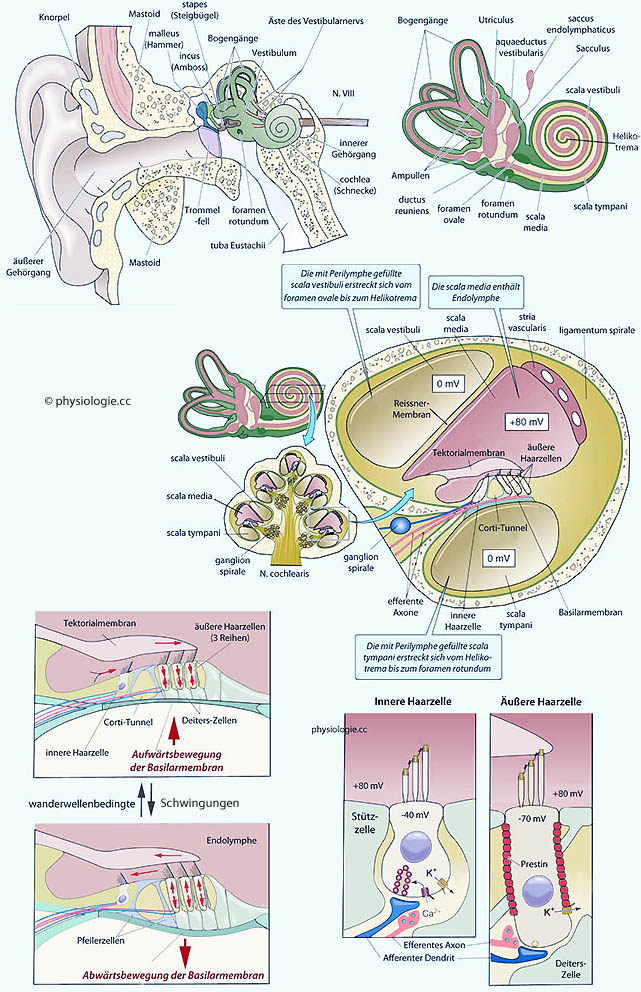

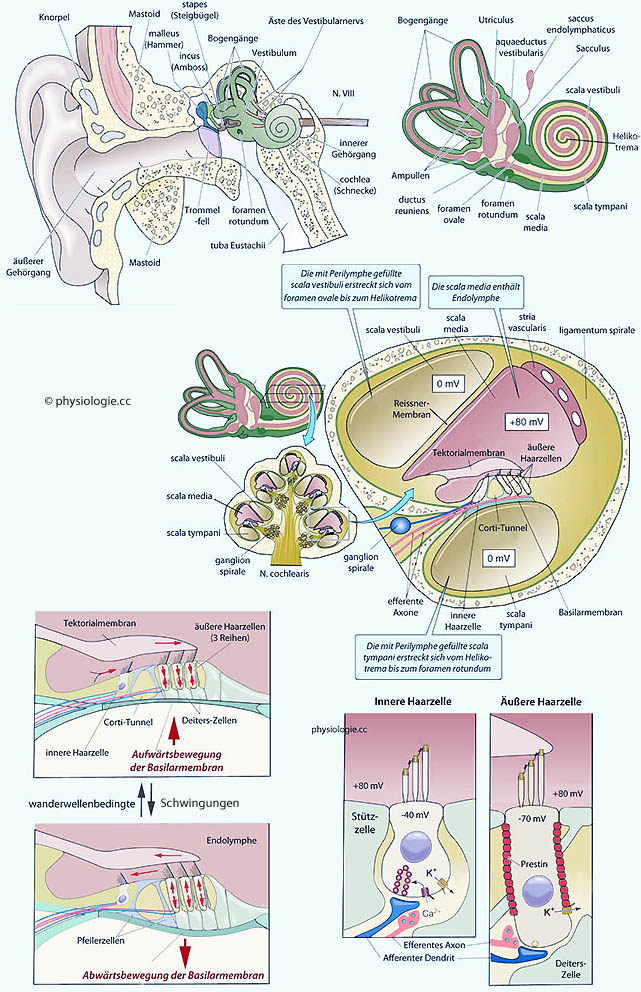

Abbildung: Gehörsystem und Innenohr

Kombiniert nach Vorlagen in Boron / Boulpaep, Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016

Abbildung: Gehörsystem und Innenohr

Kombiniert nach Vorlagen in Boron / Boulpaep, Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016

Oben: Das Labyrinth im Innenohr hat einen auditiven (Gehör) und einen vestibulären Teil (Gleichgewichtssinn).

Mitte: Der Schnitt durch die

Schnecke geht 5-mal durch die Bogengänge. Reissner-Membran und

Basilarmembran untergliedern die insgesamt 9 mm große Innenohrschnecke

(cochlea ) in drei Kompartimente (rechts vergrößert dargestellt):

Scala vestibuli und scala tympani

gehen am Helikotrema ineinander über und enthalten Perilymphe, die eine

für extrazelluläre Flüssigkeit typische Zusammensetzung hat. Von der

scala media ist die scala vestibuli mittels der Reissner'schen Membran,

die scala tympani mittels der Basilarmembran abgegrenzt.

Die scala media

enthält Endolymphe und das Corti-Organ (das auf der Basilarmembran

"reitet"), ist elektrisch geladen (+80 mV relativ zur Perilymphe:

Endocochleäres Potential) und ähnelt in ihrem Elektrolytmuster

(kaliumreich) intrazellulärer Flüssigkeit, bedingt durch die Aktivität der stria vascularis (

) in drei Kompartimente (rechts vergrößert dargestellt):

Scala vestibuli und scala tympani

gehen am Helikotrema ineinander über und enthalten Perilymphe, die eine

für extrazelluläre Flüssigkeit typische Zusammensetzung hat. Von der

scala media ist die scala vestibuli mittels der Reissner'schen Membran,

die scala tympani mittels der Basilarmembran abgegrenzt.

Die scala media

enthält Endolymphe und das Corti-Organ (das auf der Basilarmembran

"reitet"), ist elektrisch geladen (+80 mV relativ zur Perilymphe:

Endocochleäres Potential) und ähnelt in ihrem Elektrolytmuster

(kaliumreich) intrazellulärer Flüssigkeit, bedingt durch die Aktivität der stria vascularis ( s. dort).

Unten links: Akustisch

ausgelöste Wanderwellen durch die Cochlea bewirken Auslenkungen der

Reissner- und Basilarmembran, was zu Relativbewegung zur

Tektorialmembran und damit Abscherung der Haarzellen führt. Am

Überlagerungsort (hier wird der betreffende Frequenzanteil

"abgebildet") sind die Schwingungen am stärksten, weiter

helikotremawärts nehmen sie rasch ab.

Innere Haarzellen liegen innerhalb, äußere Haarzellen außerhalb der Pfeilerzellen (=rods of Corti), die den Corti-Tunnel umrahmen. Rote Pfeile: Kompression / Expansion der äußeren Haarzellen durch Prestin.

Unten rechts: Innere und äußere Haarzelle. Auslenkungen

des Innenohr-Kanalsystems infolge Durchlaufens von Schallwellen führen zu Abwinkelung der Sinneshaare der Haarzellen, was deren

Membranpotential und folglich die Aktionspotentialaktivität der

afferenten Nervenfasern (blau) beeinflusst - diese stammen zum Großteil von den inneren Haarzellen, die das Hören ermöglichen. Äußere Haarzellen verfügen über Prestin,

ein kontraktiles Membranprotein, das seine Länge abhängig vom

Membranpotential verändert: Es ermöglicht ultraschnelle mechanische

Reaktionen der Haarzellen (Elektromotilität), was Schwingungsvorgänge verstärkt (das Innenohr sendet Schallimpulse aus: evoked / spontaneous otoacoustic emissions) und für die Präzision des

Hörprozesses

entscheidend ist (verbesserte Frequenzselektivität).

Rosa sind efferente

Nervenfasern

gezeigt, diese bringen Impulse von der oberen Olive an die Haarzellen -

direkt an äußere, und an afferente Endigungen innerer Haarzellen

(Transmitter: Acetylcholin). Diese olivo-cochleären

Efferenzen können die cochleäre Verstärkung senken, indem sie den

Prestinmechanismus äußerer Haarzellen unterdrücken

s. dort).

Unten links: Akustisch

ausgelöste Wanderwellen durch die Cochlea bewirken Auslenkungen der

Reissner- und Basilarmembran, was zu Relativbewegung zur

Tektorialmembran und damit Abscherung der Haarzellen führt. Am

Überlagerungsort (hier wird der betreffende Frequenzanteil

"abgebildet") sind die Schwingungen am stärksten, weiter

helikotremawärts nehmen sie rasch ab.

Innere Haarzellen liegen innerhalb, äußere Haarzellen außerhalb der Pfeilerzellen (=rods of Corti), die den Corti-Tunnel umrahmen. Rote Pfeile: Kompression / Expansion der äußeren Haarzellen durch Prestin.

Unten rechts: Innere und äußere Haarzelle. Auslenkungen

des Innenohr-Kanalsystems infolge Durchlaufens von Schallwellen führen zu Abwinkelung der Sinneshaare der Haarzellen, was deren

Membranpotential und folglich die Aktionspotentialaktivität der

afferenten Nervenfasern (blau) beeinflusst - diese stammen zum Großteil von den inneren Haarzellen, die das Hören ermöglichen. Äußere Haarzellen verfügen über Prestin,

ein kontraktiles Membranprotein, das seine Länge abhängig vom

Membranpotential verändert: Es ermöglicht ultraschnelle mechanische

Reaktionen der Haarzellen (Elektromotilität), was Schwingungsvorgänge verstärkt (das Innenohr sendet Schallimpulse aus: evoked / spontaneous otoacoustic emissions) und für die Präzision des

Hörprozesses

entscheidend ist (verbesserte Frequenzselektivität).

Rosa sind efferente

Nervenfasern

gezeigt, diese bringen Impulse von der oberen Olive an die Haarzellen -

direkt an äußere, und an afferente Endigungen innerer Haarzellen

(Transmitter: Acetylcholin). Diese olivo-cochleären

Efferenzen können die cochleäre Verstärkung senken, indem sie den

Prestinmechanismus äußerer Haarzellen unterdrücken

Der

Intensitätsbereich ist ebenfalls enorm:

zwischen Empfindungs- und Schmerzschwelle liegt eine millionenfache Zunahme der Schalldruckintensität.

Lautheit: Um den großen physiologischen Bereich akustischer Druckschwankungen (sechs Zehnerpotenzen) mit handlichen Zahlen

auszudrücken, wird die Stärke der Druckschwankungen (Druckeinheit Pascal

Lautheit: Um den großen physiologischen Bereich akustischer Druckschwankungen (sechs Zehnerpotenzen) mit handlichen Zahlen

auszudrücken, wird die Stärke der Druckschwankungen (Druckeinheit Pascal  : 1 Pa = 1 N/m−2 = 1 kg/m/s) durch ein logarithmisches Maß angegeben: als Schalldruckpegel (SPL = sound pressure level) in dezi-Bel - dB(A).

: 1 Pa = 1 N/m−2 = 1 kg/m/s) durch ein logarithmisches Maß angegeben: als Schalldruckpegel (SPL = sound pressure level) in dezi-Bel - dB(A).

Dieser bezieht sich auf einen Referenzdruck (po) von 2.10-5 Pa (entspricht etwa dem Hörschwellendruck bei 1 kHz, der aber genau genommen bei 4 dB liegt), und es gilt

|

SPL [dB] = 20 . log (p/po) |

Das Bel

Das Bel

ist eine nach Alexander Graham Bell benannte logarithmische Einheit (Logarithmus = Hochzahl). Sie wurde eingeführt, um über

mehrere Potenzen reichende Energiepegel handlich zu formulieren (daher

die Hochzahl). Der Schalldruckpegel nach dieser Definition ändert sich

mit dem Quadrat (2!) des Quotienten zweier Leistungsmaße (hier: Schalldruck), d.h. 1 Bel entspricht 2.log(p/po).

ist eine nach Alexander Graham Bell benannte logarithmische Einheit (Logarithmus = Hochzahl). Sie wurde eingeführt, um über

mehrere Potenzen reichende Energiepegel handlich zu formulieren (daher

die Hochzahl). Der Schalldruckpegel nach dieser Definition ändert sich

mit dem Quadrat (2!) des Quotienten zweier Leistungsmaße (hier: Schalldruck), d.h. 1 Bel entspricht 2.log(p/po).

Das Dezibel (Dezi-Bel dB) ist ein Zehntel Bel. So wie ein Meter aus 10 Dezimetern

besteht, kann man statt 1 Bel auch 10 dB schreiben, und aus dem Zweier

wird in der Formel ein "20".

Die Zunahme des Schalldruckpegels um 20 dB entspricht einer Verzehnfachung des Schalldrucks.

Die Zunahme des Schalldruckpegels um 20 dB entspricht einer Verzehnfachung des Schalldrucks.

Welcher Zunahme des Schalldrucks entspricht eine Erhöhung

des Schalldruckpegels um 60 dB?

Um auf die Zahl 60 zu kommen, muss

die rechte Seite der oben gegebenen Formel verdreifacht werden (60 = 3

mal 20). Es handelt sich um eine Hochzahl (Basis 10), also ergibt sich

1000 (=103). Die Erhöhung um 60 dB entspricht einer Vertausendfachung des Schalldrucks.

Welcher Zunahme des Schalldrucks entspricht eine Erhöhung

des Schalldruckpegels um 60 dB?

Um auf die Zahl 60 zu kommen, muss

die rechte Seite der oben gegebenen Formel verdreifacht werden (60 = 3

mal 20). Es handelt sich um eine Hochzahl (Basis 10), also ergibt sich

1000 (=103). Die Erhöhung um 60 dB entspricht einer Vertausendfachung des Schalldrucks.

Abbildung: Isophone

Abbildung: Isophone

Nach einer Vorlage in Blauert J, Räumliches Hören, S. Hirzel Verlag Stuttgart 1974

Isophone verbinden Töne gleicher Lautheit

Die Empfindlichkeit des Ohres ist frequenzabhängig; am höchsten ist sie für Frequenzen zwischen ~1 und ~5 kHz (entspricht etwa dem Bereich gesprochener Sprache). Die subjektiv empfundene Lautheit wird über den Lautstärkepegel quantifiziert (Einheit: Phon  ).

).

Bei 1 kHz stimmen Dezibel- und Phon-Skala definitionsgemäß überein, Isophone (Kurven

gleicher Lautheit) ziehen von hier aus unterschiedlich durch

Schalldruck- Frequenz- Diagramme ( Abbildung).

Abbildung).

Bei 1000 Hz Tonfrequenz stimmen Lautstärke (angegeben in Phon) und Schalldruckpegel (angegeben in dB SPL) überein

Töne, die als gleich laut wahrgenommen werden, haben (unabhängig von der Frequenz) den selben Phonwert

|

Die Frequenz-Untergrenze des menschlichen

Hörvermögens liegt bei 16-20 Hz, die

obere bei 16-20 kHz, mit dem Alter abnehmend (mit 35 Jahren ~15 kHz, 50 Jahre ~12 kHz, im Greisenalter bis auf ~5 kHz - Presbyakusis).

Frequenzoptimum: Das Gehör des Menschen ist zwischen ~1 und ~5 kHz am empfindlichsten

Der Hörbereich liegt zwischen 16 Hz und maximal 20 kHz

Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) geht mit Hörverlust im oberen Frequenzbereich (>5 kHz) einher

|

Der tiefste Ton einer Bassgeige hat 45 Hz, der höchste einer

Sopranistin 2000 Hz. Der Sprechbereich des Menschen liegt zwischen 300 und 3000 Hz.

Die Lautheit kann in dB SPL oder auch in Sone

Die Lautheit kann in dB SPL oder auch in Sone

angegeben werden. Dies ist eine subjektive Lautheitsskala: z.B. bewirkt eine Verdreifachung der

empfundenen Lautheit einer Zunahme um 3 Sone. (Die Hörschwelle liegt bei 0 Sone.)

angegeben werden. Dies ist eine subjektive Lautheitsskala: z.B. bewirkt eine Verdreifachung der

empfundenen Lautheit einer Zunahme um 3 Sone. (Die Hörschwelle liegt bei 0 Sone.)

Gehörschäden treten bei längerer Einwirkung von ≥85 dB

SPL (~22 Sone) auf (Gehörschutz notwendig), ab 120 dB genügt dafür

schon eine kurze Beschallung; die

Schmerzgrenze liegt bei >130 dB. (Das lauteste Brüllen, das von

einem Mann registriert wurde, erreichte 128 dB; das lauteste Brüllen

einer Frau 119 dB SPL.)

Die

Empfindlichkeit des Ohres kann wechseln (Stapediusreflex s. unten). So bewirkt eine intensive

Beschallung zunächst eine vorübergehende Erniedrigung der

Empfindlichkeit (TTS: transitory

threshold shift); bei besonders intensiver bzw. länger andauernder Beschallung resultieren permanente Hörschäden (PTS: permanent threshold shift).

Unterschiedsschwellen: Um zwei Töne als verschieden laut zu empfinden, müssen sie sich im Schalldruckpegel um mindestens 1 dB unterscheiden (Intensitäts- Unterschiedsschswelle). Die Frequenz- Unterschiedsschwelle hängt von der Tonhöhe ab: Im Bereich von 1000 Hz mindestens 3 Hz (d.h. 0,3%), bei Tonhöhen darüber oder darunter ist ein größerer Frequenzunterschied notwendig, um zwei Töne als verschieden hoch erkennen zu können.

Über akustisch evozierte Potentiale (AEP) s. dort

Über akustisch evozierte Potentiale (AEP) s. dort

Schalldruckwellen

gelangen über äußeren Gehörgang (Länge ca. 2,5 cm), Trommelfell (Dicke: 0,1 mm) und Gehörknöchelchen im

Mittelohr - in der 1-2 ml umfassenden Paukenhöhle - zum Innenohr ("Luftleitung"):

Hammer (hammer) = malleolus, Masse 25 mg;

Hammer (hammer) = malleolus, Masse 25 mg;

Amboss (anvil) = incus, Masse 30 mg;

Amboss (anvil) = incus, Masse 30 mg;

Steigbügel (stirrup) = stapes, Masse 3 mg.

Steigbügel (stirrup) = stapes, Masse 3 mg.

Schwingungen einer Schallquelle (auch der eigenen Stimme) werden auch direkt

über den Schädelknochen auf das Innenohr übertragen ("Knochenleitung").

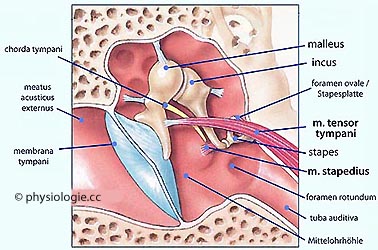

Abbildung: Bewegung von Trommelfell, Gehörknöchelchen und Flüssigkeit im Innenohr bei Schalleinwirkung

Abbildung: Bewegung von Trommelfell, Gehörknöchelchen und Flüssigkeit im Innenohr bei Schalleinwirkung

Nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021

Links:

In der "Kompressionsphase" eines externen Schallereignisses rückt das

Trommelfell nach innen, die Gehörknöchelchenkette überträgt die

Bewegung unter Erhöhung des Drucks (Kraft auf kleinere Fläche) auf die

Perilymphe des Innenohrs.

Rechts: In der

"Unterdruckphase" erfolgt die gegenteilige Bewegung: Die elastische

Membran im runden Fenster rückt zurück, die Perilymphe strömt Richtung

Mittelohr, das Trommelfell wölbt sich in die Ausgangslage zurück.

Pfeile: Druckgradient / Richtung der Bewegung

Flüssigkeit (wie

die Perilymphe im Innenohr) hat einen wesentlich höheren

Schallwellenwiderstand als Luft. (Senkt man den Kopf unter Wasser, hört

man kaum mehr, was sich oben an der Luft akustisch abspielt.) Das Mittelohrsystem dient der Impedanzanpassung: Das ist bedeutsam, weil die (hauptsächlich aus Wasser bestehende) Perilymphe einen

viel höheren Wellenwiderstand hat als Luft.

Ohne diese Druckverstärkung

würden 98% der über das Mittelohr geleiteten Schallenergie vom Innenohr reflektiert - so sind es nur ~40%.

Ohne diese Druckverstärkung

würden 98% der über das Mittelohr geleiteten Schallenergie vom Innenohr reflektiert - so sind es nur ~40%.

Die Gehörknöchelchenkette dient der Impedanzanpassung Luft - Wasser

|

Schallwellen bewegen Trommelfell →

Trommelfell bewegt Gehörknöchelchen → Gehörknöchelchen bewegen Membran

im foramen ovale → Schwingungen im foramen ovale bewegen Perilymphe →

scala media wird deformiert → Haarzellen im Corti'schen Organ werden

gereizt → Nervenimpulse wandern zum Gehirn

Das Schwingungsverhalten im Mittelohr

kann durch Kontraktion der Mittelohrmuskeln wie mittels Stoßdämpfern

abgeschwächt werden, was einen Schutz vor zu starker Reizung des

Systems bei sehr lauter Beschallung ermöglicht:

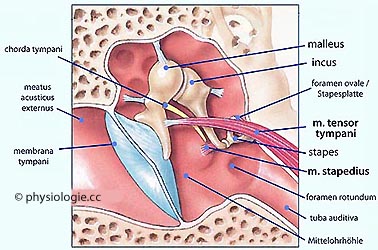

Stapediusreflex (stapedial reflex, attenuation reflex): Die Mittelohrmuskeln - m. stapedius, m. tensor tympani ( Abbildung) - kontrahieren sich bei hohen (>90 dB) Schalldrucken und wirken dämpfend auf die Schallübertragung (der m. stapedius reduziert die Kraftübertragung auf das ovale Fenster, der m. tensor tympani versteift das Trommelfell).

Abbildung) - kontrahieren sich bei hohen (>90 dB) Schalldrucken und wirken dämpfend auf die Schallübertragung (der m. stapedius reduziert die Kraftübertragung auf das ovale Fenster, der m. tensor tympani versteift das Trommelfell).

Der Reflexweg läuft üver Cochlearisnerv und formatio reticularis (neben dem Facialiskern) und Motoneuronen zum Stapedius im N. VII.

Abbildung: Mittelohr

Abbildung: Mittelohr

Nach einer Vorlage bei tweetboard.me/anatomy-of-ear-muscles

Der m. tensor tympani tut das, was sein Name besagt: Er versteift das Trommelfell. Er entspringt

am Knorpel der tuba auditiva (Ohrtrompete), zieht durch den canalis

musculotubarius und setzt am manubrium mallei an. Er zieht den Amboss nach medial und spannt so das Trommelfell an. Er wird durch einen Ast des N. mandibularis innerviert.

Der m. stapedius

reduziert ebenfalls die Schallübertragung. Er ist der kleinste

quergestreifte Muskel des menschlichen Organismus. Über die Fußplatte

des Steigbügels versteift er das ligamentum anulare im ovalen Fenster und reduziert so die Schallübertragung auf die Perilymphe. Er ist hier reseziert dargestellt (nur Ansatz sichtbar); er entspringt in der eminentia

pyramidalis der Paukenhöhlenbucht und zieht durch das Mittelohr zum

incus-stapes-Gelenk. Innerviert ist der Stapediusmuskel durch den Stapediusnerv, einen Ast des N. facialis

malleus = Hammer, incus = Amboss, stapes = Steigbügel

Die Ohrtrompete

(tuba auditiva, Eustachi'sche Röhre, Eustachian / auditory / pharyngotympanic tube) sorgt für Belüftung und Druckausgleich mit außen. Auch transportiert die Tube Sekret aus dem Mittelohr zum

Rachen ab (Reinigung, Infektionsschutz).

Tubeninsuffizienz

kann zu Mittelohrentzündung führen. Bei verlegter Tube

wird Luft von der Schleimhaut resorbiert und das Trommelfell nach innen

gedellt, was das Gewebe spannt und Schmerz verursacht.

Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr (z.B. Paukenerguss infolge Belüftungsstörung) beeinträchtigt

das Hörvermögen ("Mittelohrschwerhörigkeit"), weil das Trommelfell

gegen ein Flüssigkeitspolster nicht frei schwingen kann und damit die

Schallübertragung über die Gehörknöchelchen reduziert ist.

Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr (z.B. Paukenerguss infolge Belüftungsstörung) beeinträchtigt

das Hörvermögen ("Mittelohrschwerhörigkeit"), weil das Trommelfell

gegen ein Flüssigkeitspolster nicht frei schwingen kann und damit die

Schallübertragung über die Gehörknöchelchen reduziert ist.

Die Mündung der Tube in den Rachen

ist beim direkten Blick

auf die

Rachenwand durch das Gaumensegel verdeckt und kann mittels Endoskopie ("Spiegelung") untersucht werden.

Die Mündung der Tube in den Rachen

ist beim direkten Blick

auf die

Rachenwand durch das Gaumensegel verdeckt und kann mittels Endoskopie ("Spiegelung") untersucht werden.

Frequenzcodierung: Die Schnecke im

Felsenbein nimmt entlang der ~35 mm langen cochlea eine Frequenzanalyse vor (vergleichbar einer Fourier-Analyse). Der zeitliche

Abstand der Druckwellen, die durch die scala vestibuli zur

Schneckenspitze (Helikotrema) laufen, bestimmt den Ort, an dem sie

aufeinander wie bei einer Brandung auflaufen und die scala media

auslenken.

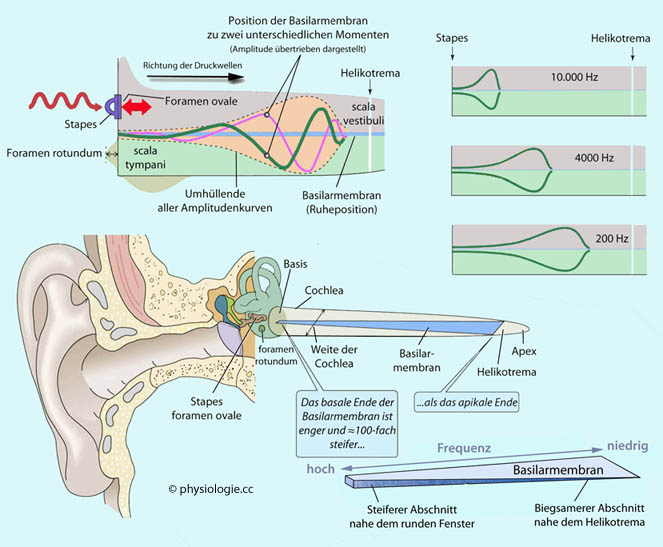

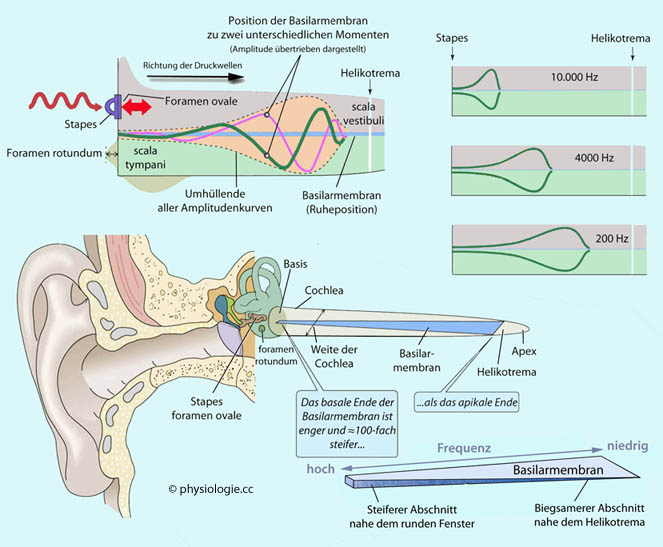

Abbildung: Hörorgan, Schallauflösung und Basilarmembran (Cochlea "entrollt")

Abbildung: Hörorgan, Schallauflösung und Basilarmembran (Cochlea "entrollt")

Nach einer Vorlage in Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 (McGraw Hill)

Am Eingang (foramen ovale) ist die Basilarmembran schmal und dick,

Wanderwellen mit hoher Frequenz (<20 kHz) führen hier zu Überlagerung und Reizung des

Corti-Organs. Helikotremawärts wird die Basilarmembran immer dünner und breiter und bildet

niedrigere Frequenzen (>20 Hz) ab. Radiäre Fasern in der Membran

beeinflussen ihre Elastizität; das System ist am foramen-ovale-Ende um einen Faktor 102 steifer als beim Helikotrema.

Die Frequenzen werden entlang der Cochlea etwa entsprechend ihrem

Logarithmus abgebildet: Das erste Drittel der Cochlea registriert

Frequenzen zwischen 2 und 20 kHz; das zweite Drittel zwischen 200 Hz

und 2 kHz; das dritte zwischen 20 und 200 Hz

vgl. dort

vgl. dort

Steifigkeit ist der Widerstand eines Körpers gegen eine elastische Verformung, die durch

äußere Belastung (Kraft) aufgezwungen wird. Im Innenohr ist die

Steifigkeit der Basilarmembran umso größer, je geringer ihre

Schwingungsamplitude bei einem Schallreiz definierter Intensität

ausfällt.

Steifigkeit ist der Widerstand eines Körpers gegen eine elastische Verformung, die durch

äußere Belastung (Kraft) aufgezwungen wird. Im Innenohr ist die

Steifigkeit der Basilarmembran umso größer, je geringer ihre

Schwingungsamplitude bei einem Schallreiz definierter Intensität

ausfällt.

Wanderwellen breiten sich vom ovalen Fenster (hier ist die Basilarmembran etwa hundertmal steifer als apikal) in Richtung Helikotrema mit abnehmender Geschwindigkeit aus - z.B. ein 200 Hz-Ton in Stapesnähe mit ~4 m/s, in Helikotremanähe mit ~2 m/s ( Abbildung unten). Die Amplitude der Wanderwellen erreicht höchstens einige Nanometer (v. Békésy postulierte sogar ein Maximum von nur 0,1 nm, vgl. "Historisches").

Abbildung unten). Die Amplitude der Wanderwellen erreicht höchstens einige Nanometer (v. Békésy postulierte sogar ein Maximum von nur 0,1 nm, vgl. "Historisches").

Druckwellen mit geringem Abstand (hochfrequenter Schall, hohe Töne)

führen schon bald hinter dem ovalen Fenster zu Überlagerung, maximaler

Auslenkung und Reizung des Corti-Organs sowie Auslöschung der Welle (die Wellen schaukeln sich gegenseitig auf und "versanden" anschließend).

Druckwellen mit geringem Abstand (hochfrequenter Schall, hohe Töne)

führen schon bald hinter dem ovalen Fenster zu Überlagerung, maximaler

Auslenkung und Reizung des Corti-Organs sowie Auslöschung der Welle (die Wellen schaukeln sich gegenseitig auf und "versanden" anschließend).

Wellen mit größerem Abstand (niedrigfrequenter Schall, tiefe Töne)

gelangen weiter in die Schneckengänge (

Wellen mit größerem Abstand (niedrigfrequenter Schall, tiefe Töne)

gelangen weiter in die Schneckengänge ( Abbildung) und führen erst nahe dem

Helikotrema zu Überlagerung, maximaler Auslenkung und Reizung des Corti-Organs sowie Auslöschung der Welle (Tonotopie, place code: Abbildung der Frequenzen entlang der Strecke Fensterplatte → Schneckenspitze).

Abbildung) und führen erst nahe dem

Helikotrema zu Überlagerung, maximaler Auslenkung und Reizung des Corti-Organs sowie Auslöschung der Welle (Tonotopie, place code: Abbildung der Frequenzen entlang der Strecke Fensterplatte → Schneckenspitze).

Die größte Amplitude der Wanderwellen liegt bei hohen Frequenzen in der Nähe des Mittelohrs (nahe dem foramen ovale), bei tiefen Frequenzen in der Nähe der Schneckenspitze (helikotremanahe)

|

Zur Ortsanalyse kommt das Prinzip der Periodizitätsanalyse:

Die Aktionspotentiale in den afferenten Nervenfasern stehen in fester

Relation zur Phase des Rezeptorpotentials der zugehörigen Haarzellen.

Das Gehirn kann durch Vergleich der Aktionspotentialmuster (an

benachbarten Neuronen) eine präzisere Analyse der Frequenzanteile des

Schalls vornehmen als durch Ortsanalyse alleine.

"Für

seine Entdeckungen im physikalischen Mechanismus der Erregungen in der

Schnecke des Ohres" erhielt der ungarisch-US-amerikanische Biophysiker

Georg von Békésy

1961 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

"Für

seine Entdeckungen im physikalischen Mechanismus der Erregungen in der

Schnecke des Ohres" erhielt der ungarisch-US-amerikanische Biophysiker

Georg von Békésy

1961 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Békésy wandte sich

von der damals gängigen Auffassung der Funktion der Cochlea ähnlich

schwingenden Hörsaiten (Resonanzhypothese) abund postulierte

stattdessen die Wanderwellentheorie. Im Grunde

korrekt, wird diese Vorstellung heute durch den Verstärkungsmechanismus

durch die äußeren Haarzellen (cochlear amplifier) ergänzt (s. unten).

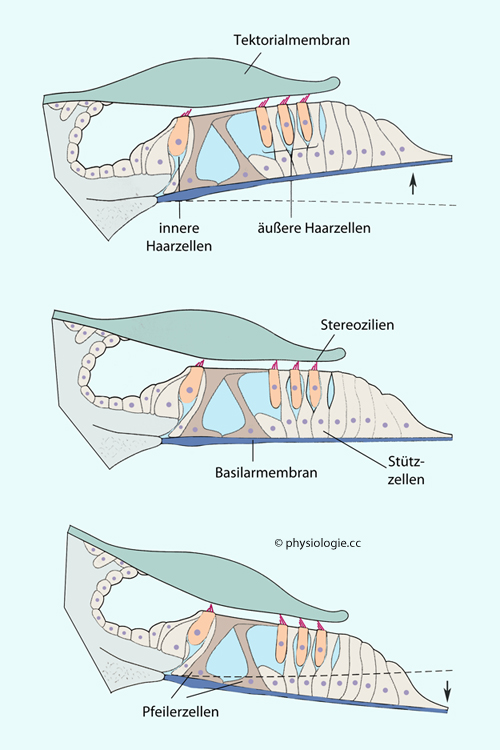

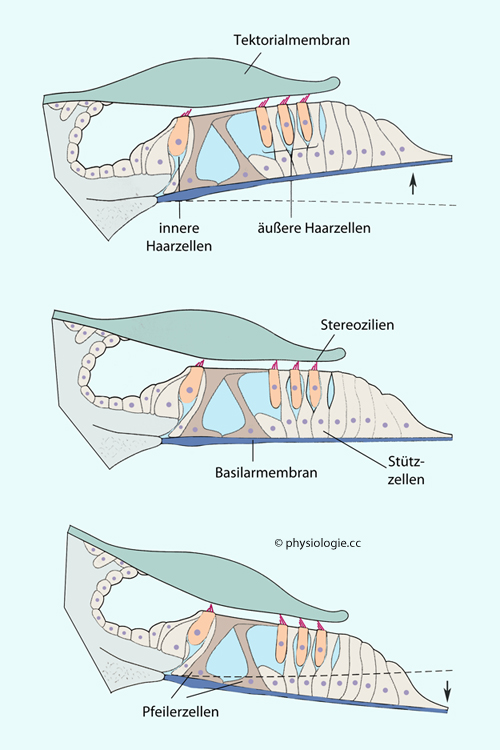

Abbildung: Abbiegung der Stereozilien durch Bewegung der Basilarmembran

Abbildung: Abbiegung der Stereozilien durch Bewegung der Basilarmembran

Nach einer Vorlage in Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 (McGraw Hill)

Schneckenachse

(Modiolus) und Spiralganglion (nicht gezeigt) rechts. An der

Projektionsstelle der betreffenden Schwingungsfrequenz entstehen die

größten Druckdifferenzen zwischen scala tympani und scala vestibuli,

was zu Auslenkungen der Basilarmembran führt. Das bedingt wiederum

Scherbewegungen zwischen Tektorialmembran und Corti-Organ.

Die Haarzellen liegen zwischen der Retikularmembran (durch die sie ihre

Mikrovilli, hier Stereozilien genannt, stecken) und der Basilarmembran

(hier blau). Die Spitzen der Stereozilien der äußeren Haarzellen sind

an der Tektorialmembran verankert und werden durch die

Relativbewegungen zwischen Tektorial- und Retikularmembran hin- und

herbewegt. Die Zilien der inneren Haarzellen liegen frei, werden aber

durch das Hin- und Herströmen der Endolymphe abgewinkelt.

Oben:

Bei Aufwärtsbewegung der Basilarmembran (entsprechend Bewegung der

Stapesplatte Richtung Mittelohr) rückt die Retikularmembran nach

außen (in der Abbildung links), die (durch Gerüste der Aktinfilamente

versteiften) Stereozilien (rot) werden in Richtung der längsten

abgebogen, die Haarzellen depolarisiert. Endolymphe fließt nach innen

(hier rechts), auch die Zilien der inneren Haarzellen werden angeregt.

Mitte: In der "Ruheposition" nehmen die Stereozilien ihre Mittelposition ein.

Unten: Bei Abwärtsbewegung der Basilarmembran (entsprechend Bewegung der Stapesplatte Richtung Innenohr) rückt die

Retikularmembran nach innen (in der Abbildung rechts), die Stereozilien

werden hyperpolarisiert

Mechanismus der Auslenkung im Bereich des Corti'schen Organs  (

( Abbildung): Die Haarzellen sind mittels der Retikularmembran

- einer dünnen "perforierten" bindegewebigen Platte - am Übergang

zwischen Zellkörper und Stereozilien fixiert.

Abbildung): Die Haarzellen sind mittels der Retikularmembran

- einer dünnen "perforierten" bindegewebigen Platte - am Übergang

zwischen Zellkörper und Stereozilien fixiert.

Kommt es zu Ausscherungen

der Basilarmembran, "reitet"

das gesamte Corti'sche Organ mit; bei Auslenkungen nach oben gleitet

die Reihe der Haarzellen nach innen (modioluswärts), die Tektorialmembran

bewegt sich relativ dazu nach außen,

und die Stereozilien werden nach außen gebogen (die der äußeren

Haarzellen sind an der Tektorialmembran fixiert, die der inneren werden

von der Endolymphströmung abgewinkelt).

Die Schwingungen der Basilarmembran zwingen dem System eine

Oben-unten-Bewegung auf, und die Stereozilien schwingen zwischen "ein"

und "aus" (s. Druckwellen und Rezeptorpotential unten). Das bedeutet,

es treten Aktionspotentialsalven mit entsprechender Frequenz auf und werden über den Hörnerven an den nucl. cochlearis im Hirnstamm gemeldet.

Das Corti´sche Organ enthält verschiedene Zelltypen (die Funktion einiger davon ist noch

nicht bekannt), darunter Pfeilerzellen (sie festigen den Abstand

zwischen inneren und äußeren Haarzellen), Deiters-Zellen (diese stützen

die äußeren Haarzellen) sowie innere und äußere Haarzellen. An der

Stelle der Wellenüberlagerung senden innere Haarzellen Aktionspotentiale über den Hörnerv (N. vestibulocochlearis, VIII.

Hirnnerv) zum Gehirn (s. unten).

Abbildung: Wellenpropagation entlang der Innenohrschnecke

Abbildung: Wellenpropagation entlang der Innenohrschnecke

Nach Vorlagen in Boron / Boulpaep, Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016; und Silverthorn, Human Physiology - an integrated approach, 4th ed. Pearson International 2007

Links oben: Durch einen Ton konstanter Frequenz ausgelöste Druckwellen wandern durch das Innenohr. Durch den "Brandungseffekt"

verursachte Überhöhungen der Schwingungsamplituden ergeben insgesamt

eine Umhüllende, wie sie durch die strichlierte Linie angedeutet wird.

Die Auslenkungen der Basilarmembran gehen nicht über diese Umhüllende

hinaus; an der Stelle der stärksten Auslenkung wird die entsprechende

Frequenz "abgebildet". Der Effekt ist um einen Faktor von etwa 106 übertrieben dargestellt.

Rechts oben: Abbildung dreier

Frequenzen. Je höher die Frequenz (z.B. 10 kHz), desto rascher kommt es

zur kritischen Überhöhung der Druckwellen - hohe Frequenzen werden stapesnahe abgebildet. Wellen niedriger Frequenz wandern weiter, bevor der Brandungseffekt auftritt - sie werden helikotremanahe abgebildet.

Links unten: Cochlea "entrollt"

dargestellt (Länge etwa 35 mm). Der Cochleagang wird helikotremawärts zusehends enger, die

Basilarmembran hingegen weiter; die Steifigkeit der Membran nimmt von

der Basis der Cochlea (nahe dem foramen ovale) zum Helikotrema hin ab (100:1).

Dies bewirkt, dass hohe Frequenzen stapesnahe, niedrige helikotremanahe

zu maximaler Auslenkung der Basilarmembran (und Reizung der Haarzellen

im Corti'schen Organ) führen - Frequenzanteile des Schalls werden im Innenohr "abgebildet" (Tonotopie).

Rechts unten:

Verlauf der Steifigkeit der Basilarmembran zwischen rundem Fenster

(hart, Abbildung hoher Frequenzen) und Helikotrema (weich, Abbildung

tiefer Frequenzen)

Die Perilymphe ähnelt in ihrer Zusammensetzung extrazellulärer (viel Na+, wenig K+), die Endolymphe hingegen intrazellulärer Flüssigkeit ([Na+] ~2 mM, [K+] ~150 mM).

Die Basilarmembran dient als

mechanische Stütze, nicht als Grenze zwischen Endo- und Perilymphe.

Die Endolymphe des scala media ist durch die Retikularmembran

(diese wird von den endolymphwärts gerichteten Enden der Stützzellen

gebildet) von der Perilymphe der scala tympani, und durch die Reissner-Membran

von der scala vestibuli getrennt.

Im Corti-Organ befinden sich ~3.500 innere und ~12.000 äußere Haarzellen

(dem Ohr steht eine entsprechende Zahl an Frequenzkanälen zur Schallauflösung zur

Verfügung).

Für das Hören benötigt man die (sensorischen) inneren Haarzellen; die äußeren

sind Effektorzellen (mit ihnen alleine ist kein Hören möglich), sie

beeinflussen die mechanischen Charakteristika der Basilarmembran und

wirken sich so auf die Sensorik der inneren Haarzellen aus.

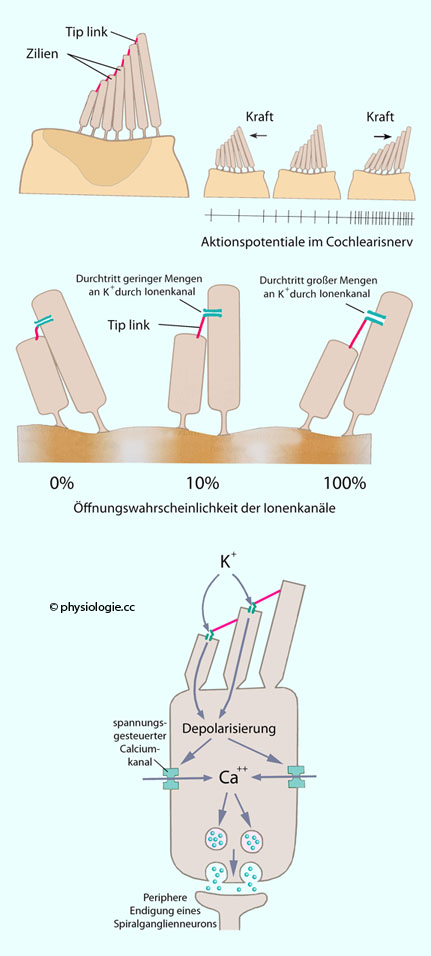

Abbildung: Ein tip link

Nach einer Vorlage in Liqun Luo, Principles of Neurobiology, 2nd ed. CRC Press 2021

Abbildung: Ein tip link

Nach einer Vorlage in Liqun Luo, Principles of Neurobiology, 2nd ed. CRC Press 2021

Tip links bauen sich aus zwei Vertretern der Cadherin-Familie auf: Cadherin 23 (Cdh23)

und Protocadherin 15 (Pcdh15).

Diese verankern sich in der Zellmembran banachbarter Stereovilli

("Zilien") und übertragen Scherkräfte, die bei mechanischer Reizung von

Haarzellen im Innenohr auftreten.

Blau kolorierte Membranareale deuten (elektronenmikroskopisch dunkel erscheinende) insertional plaques an

Jede Haarzelle verfügt über 10-300 Stereozilien (eigentlich keine Zilien, daher richtiger: Stereovilli) - jeweils ~5

µm lang und 0,1-0,3 µm dick, und

mittels tip links

miteinander verbunden. Tip links

sind elastische Filamente, die von der Seite einer Zilie zur Spitze

einer Nachbarzilie ziehen. An diesen - elektronenmikroskopisch dunkel erscheinenden - insertional plaques

werden bei Reizung Rezeptorpotentiale getriggert.

Tip links bestehen aus Cadherin (Cdh23)

und Protocadherin (Pcdh15), die sich einerseits untereinander zu einem

tip link verbinden, andererseits die Verankerung in jeweils zwei

benachbarten Stereozilien aufbauen (  Abbildung).

Abbildung).

Genetische Veränderungen an den Genen für Cadherin-23 und Protocadherin-15 können zu Taubheit führen.

Dehnung der Membran an Tip-link-Verankerungspunkten führt zur Öffnung von Kationenkanälen (TRPA1, transient receptor potential cation channels type 1). Da die Endolymphe

eine sehr hohe Kaliumkonzentration aufweist (rund 150 mM!), führt dies zu K+-Einstrom in die Zelle.

Bei

Stereozilien sind es Kaliumionen (nicht Natrium- oder Calciumionen),

deren Einstrom in die Zelle eine Depolarisierung erzeugt.

Bei

Stereozilien sind es Kaliumionen (nicht Natrium- oder Calciumionen),

deren Einstrom in die Zelle eine Depolarisierung erzeugt.

Die resultierende Depolarisierung triggert weiters den Einstrom von Ca++ durch spannungsgesteuerte Calciumkanäle. Dies führt wiederum zur Freisetzung von Glutamat an der Basis der Haarzelle und Depolarisierung der peripheren Endigungen bipolarer Zellen des Spiralganglions. Deren Axone ziehen im Hörnerven zum Gehirn.

Im ersten Abschnitt der Cochlea - wo hohe Frequenzen aufgelöst

werden - sind die Stereozilien 4 µm, zum Helikotrema hin bis 7 µm lang. Jedes

Stereozilium ist mit zentralen

Aktinfilamenten ausgestattet, die durch spezielle Proteine (Plastin,

Fascin, Epsin) fest miteinander verbunden sind und dem Zilium

entsprechende

Steifigkeit verleihen. An ihrer Spitze sind sie in der Kutikularplatte

(einem Maschenwerk von Aktinfilamenten) verankert, was sie zu

gemeinsamen Bewegungen bringt.

Das im Fetalstadium vorhandene Kinozilium

(ein echtes Zilium, mit Axonem und 9 Mikrotubuli) einer Haarzelle in

der Schnecke ist für die mechanoelektrische Transduktion im Corti-Organ

nicht notwendig und verkümmert nach der Geburt.

Die Zilien der inneren

Haarzellen berühren die (über ihnen liegende) Tektorialmembran nicht,

sondern werden von der hin- und herströmenden Endolymphe bewegt (wobei

sie erregt werden). Die Zilien der äußeren Haarzellen hingegen sind an der Tektorialmembran fixiert.

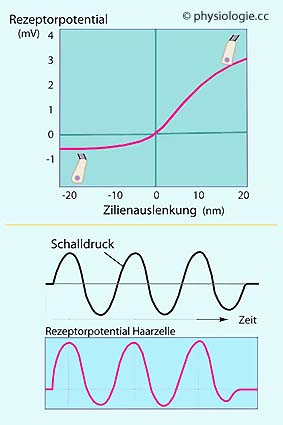

Abbildung: Haarzellen-Rezeptorpotential

Nach einer Vorlage in Bear / Connors / Paradiso, Neuroscience - Exploring the Brain, 4th ed 2016

Abbildung: Haarzellen-Rezeptorpotential

Nach einer Vorlage in Bear / Connors / Paradiso, Neuroscience - Exploring the Brain, 4th ed 2016

Oben:

Generatorpotential (in Millivolt) einer Haarzelle in Abhängigkeit von

der Zilienauslenkung (in Nanometern) - links vom längsten Zilium weg

(Kaliumkanäle geschlossen → Hyperpolarisierung), rechts zum längsten

Zilium hin (Kaliumkanäle geöffnet → Depolarisierung). Ein Zilium hat

einen Durchmesser von etwa 500 nm, Auslenkungen von 0,3 nm sind bereits

wahrnehmbar.

Unten: Zeitverlauf des Schalldrucks und des Generatorpotentials: Letzteres spiegelt ersteres exakt wider.

Bei Depolarisation kommt es zu Ca++-Einstrom durch spannungsgesteuerte Calciumkanäle, dadurch Freisetzung von Glutamat aus Speichervesikeln

und Erregung afferenter (zum Gehirn führender) Fasern des VIII.

Hirnnerven

Haarzellen sind spezialisierte Epithelzellen (keine Nervenzellen). Sie generieren in Abhängigkeit vom Ausmaß ihrer Abbiegung Rezeptorpotentiale mittels (wenig selektiver) mechanosensitiver Kationenkanäle vom Typ Tmc (transmembrane channel), die mit dem Ausmaß der mechanischen Verformung der scala media

korrelieren und als Generatorpotentiale fungieren ( Abbildung).

Abbildung).

Tmc1- und Tmc2-Proteine sind offenbar funktionelle Komponenten des mechanosensiblen Ionenkanals in der Zilienmembran von Haarzellen im Innenohr. Mutationen von Sequenzen für transmembranale Domänen

im Tmc1-Gen verändern die Ionenpermeabilität des mechanosensitiven

Kanals, und multiple Dissens-Mutationen führen zu rezessiven oder

dominanten Formen von Taubheit.

Auslenkung der Zilien zum "langen" Ende depolarisiert, zum "kurzen" Ende hyperpolarisiert die Zelle (vgl. Abbildung unten). Das Membranpotential beträgt zwischen -30 und -70 mV. In einer

ungereizten Haarzelle sind ≥10% der mechanosensitiven Ionenkanäle

offen.

Ein

Geräusch, dessen Stärke gerade über der Hörschwelle liegt, verursacht

ein Rezeptorpotential von ~0,1 mV Größe. Eine Auslenkung der Zilien um weniger als 1 nm (<10-3 µm) verursacht bereits eine messbare Änderung des Membranpotentials. Bei mäßiger Reizung schwingen die Haarzellbündel um einen Betrag von etwa ±1° hin und her (viel weniger als der ~0,2-µm-Durchmesser eines Stereoziliums). Eine Abbiegung der Zilien um 100 nm (0,1

µm) bewirkt bereits 90% des Maximaleffekts, der bei ~0,5 µm Zilienbewegung erreicht wird.

Depolarisierte Haarzellen setzen Glutamat frei, dieses führt zu Depolarisation afferenter Nervenfaserendigungen und beeinflusst deren Aktionspotentialfrequenz (s. unten). Sowohl

das Aktionspotential als auch die nachfolgende Refraktärzeit afferenter

Cochlea-Neurone dauert jeweils 1 µs; das ermöglicht eine maximale

Aktionspotentialfrequenz an afferenten Cochlearisfasern von etwa 500 Hz.

Haarzellen und die sie umgebenden Stützzellen bilden an ihren apikalen Polen - wo sie durch tight junctions

eng miteinander verbunden sind - die Retikularmembran. Diese separiert

die Endolymphe von der darunterliegenden Perilymphe. Auf diese Weise tauchen die Haarzellen apikal in Endolymphe, basal in

Perilymphe ein.

Mutationen

der Gene für Claudin-Moleküle der tight junctions verändern die

parazelluläre Leitfähigkeit der Retikularmembran und reduzieren den

Betrag des endocochleären Potentials.

Innere Haarzellen (Abbildung oben) sind nicht

an der Tektorialmembran fixiert, ihre frei beweglichen Zilien werden

von der Endolymphe abgebogen, während diese im Rahmen der

Schalldetektion zwischen Tektorialmembran und Haarzellen hin- und

herströmt (hydrodynamische Kopplung).

Innere Haarzellen (Abbildung oben) sind nicht

an der Tektorialmembran fixiert, ihre frei beweglichen Zilien werden

von der Endolymphe abgebogen, während diese im Rahmen der

Schalldetektion zwischen Tektorialmembran und Haarzellen hin- und

herströmt (hydrodynamische Kopplung).

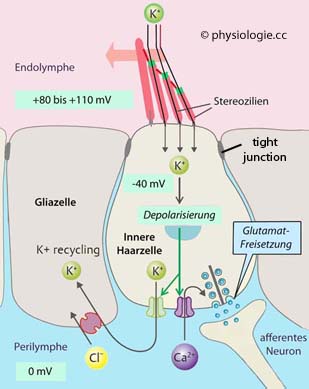

Abbildung: Transduktion an Haarzellen im Innenohr

Nach Vorlagen in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017, und Liqun Luo, Principles of Neurobiology, 2nd ed. CRC Press 2021

Oben links: Positionierung der Zilien einer Haarzelle und ihre Verbindung über tip links

genannte Stereozilien (rot).

Oben rechts: Bewegung der

Zilienbündel in Richtung zum kürzesten Zilium verringert, in Richtung

zum längsten erhöht die Entladungsrate der Neuronen, die an die

Haarzelle angeschlossen sind (N. cochlearis).

Mitte: Mit zunehmendem Zug am tip link

erhöht sich die Öffnungswahrscheinlichkeit verknüpfter TMC-Ionenkanäle

(transmembrane channel-like protein) und damit der Einstrom von Kaliumionen. Dadurch

wird das Membranpotential reduziert (Generatorpotential) und

Aktionspotentiale am angeschlossenen Neuron ausgelöst.

Stehen die Zilien gerade (Ruheposition, hier in der Mitte dargestellt),

beträgt die Öffnungswahrscheinlichkeit für die TMC-Kanäle etwa 10%. Es

besteht also ein mäßiger Kationeneinstrom, was einer geringen

Depolarisierung des Rezeptorpotentials entspricht. Maximale Öffnung der

TMC-Kanäle (rechts) wird bei einer Abbiegung der Zilien zum "langen" Ende um

ca. 0,5 µm erreicht.

Unten: Stereozilien detektieren

mechanische Reize, indem die Durchlässigkeit von Kaliumkanälen in der

Zilienmembran mit ihrer Abwinkelung variiert. Die extrazelluläre

Flüssigkeit hat hier eine außergewöhnlich hohe [K+],

sodass Kaliumionen durch offene Kaliumkanäle in die Zelle einströmen

und die Zelle dadurch depolarisieren. Das führt zu Einstom von

Calciumionen durch spannungssensitive Calciumkanäle in der Membran des

Zellkörpers. In weiterer Folge exozytiert (sezerniert) die Haarzelle eine gesteigerte Menge an Transmitter

(Glutamat), die Aktionspotentialfrequenz am angeschlossenen Neuron nimmt zu

Bewegt sich die Basilarmembran nach oben, fließt Endolymphe nach zentral (Richtung Modiulus), bewegt den Zilienschopf Richtung längster Zilie, die Zelle depolarisiert; das öffnet spannungsabhängige Calciumkanäle, das intrazelluläre [Ca++] steigt, synaptische Vesikel werden exozytiert, Glutamat wird an Synapsen mit afferenten Nervenfasern freigesetzt.

Innere Haarzellen sind auf -40 mV aufgeladen; zur Endolymphe (+80 mV) ergibt sich insgesamt eine Potentialdifferenz von 120 mV. Depolarisierung der Zelle bewirkt Glutamatfreisetzung.

Innere Haarzellen sind auf -40 mV aufgeladen; zur Endolymphe (+80 mV) ergibt sich insgesamt eine Potentialdifferenz von 120 mV. Depolarisierung der Zelle bewirkt Glutamatfreisetzung.

Lautstärkencodierung: Fasern

des Hörnerven bilden spontan Aktionspotentiale. Reizung durch Schall

erhöht die Aktionspotentialfrequenz bis auf einige 103/s. Dies würde - auf sich alleine gestellt - die Codierung einer Schalldruckänderung von ~50 dB erlauben. Der tatsächliche dynamische Codierungsbereich beträgt ~120 dB;

das erklärt sich damit, dass jede einzelne Haarzelle mit mehreren

Neuronen (die unterschiedliche Erregungsschwellen haben) Kontakt hat.

Mit der Stärke des Reizes nimmt die Zahl der aktivierten Neuronen zu.

~95% der afferenten Fasern im

Hörnerven beziehen ihre Information von inneren Haarzellen, die also

das eigentliche Hören codieren (vgl.  Abbildung ganz unten).

Abbildung ganz unten).

Die Frequenz, mit der es zum Ein- und Ausstrom von

Kaliumionen durch die Haarzellmembran kommt, entspricht der Frequenz des auslösenden (detektierten) Schalls.

Die inneren Haarzellen haben intensive synaptische Kontakte zu afferenten

Fasern; deren Aktionspotentiale sind zeitlich mit der Phase des Haarzell-Rezeptorpotentials verknüpft (Phasenkopplung).

Äußere Haarzellen dienen nicht direkt der Schallanalyse, sondern der Verstärkung und Präzisierung des akustischen Signals. Ihre Zilien stehen in direktem Kontakt mit der Tektorialmembran; mechanosensible

Kalium- und Calciumkanäle in der Membran der Zilienspitze (1-2 pro

Zilium) ändern ihren Öffnungszustand entsprechend der Abwinkelung innerhalb von

Bruchteilen einer Millisekunde.

Äußere Haarzellen dienen nicht direkt der Schallanalyse, sondern der Verstärkung und Präzisierung des akustischen Signals. Ihre Zilien stehen in direktem Kontakt mit der Tektorialmembran; mechanosensible

Kalium- und Calciumkanäle in der Membran der Zilienspitze (1-2 pro

Zilium) ändern ihren Öffnungszustand entsprechend der Abwinkelung innerhalb von

Bruchteilen einer Millisekunde.

Schwingt die Basilarmembran nach oben, bewirkt die Abwinkelung

der Zilien eine Depolarisation der Haarzelle, und diese verkürzt sich um einige µm (Hyperpolarisation bewirkt umgekehrt eine Streckung der Haarzelle).

Wie funktioniert diese blitzartige Kontraktion von äußeren Haarzellen? Ihre laterale Membran weist eine Art Stützstrumpf auf, der aus dem kontraktilen Protein Prestin besteht (einige 106 Moleküle pro Zelle - s. Abbildung oben).

Die Verkürzung funktioniert anders als der kontraktile Apparat in

Muskelzellen: Sie benötigt kein ATP, kein Aktinsystem, kein

extrazelluläres Ca++; Prestin gehört zur Familie der

Anionentransporter, es reagiert auf Änderung des Membranpotentials

unmittelbar mit einer eigenen mechanischen Antwort - und zwar um Größenordnungen rascher, als das für andere Motorproteine typisch ist.

besteht (einige 106 Moleküle pro Zelle - s. Abbildung oben).

Die Verkürzung funktioniert anders als der kontraktile Apparat in

Muskelzellen: Sie benötigt kein ATP, kein Aktinsystem, kein

extrazelluläres Ca++; Prestin gehört zur Familie der

Anionentransporter, es reagiert auf Änderung des Membranpotentials

unmittelbar mit einer eigenen mechanischen Antwort - und zwar um Größenordnungen rascher, als das für andere Motorproteine typisch ist.

Die Kontraktion der Haarzelle unterstützt die Aufwärtsbewegung der Basilarmembran ("cochleärer Verstärker", cochlear amplifier).

Die Kontraktion der Haarzelle unterstützt die Aufwärtsbewegung der Basilarmembran ("cochleärer Verstärker", cochlear amplifier).

Der Prestinmechanismus erhöht die Schwingungsamplitude der Basilarmembran, was insbesondere bei niedrigem Schalldruckpegel einen verstärkenden Effekt hat. Das verbessert die Auflösung von Frequenzanteilen

des

detektierten Schalls - die Verstärkung erfolgt jeweils nur bei einer

charakteristischen Frequenz -, insbesondere bei höheren Frequenzen

(Verschärfung der akustischen Analyse, rote Kurve in der folgenden  Abbildung). So können auch sehr schwache akustische Reize überschwellig wirksam werden.

Abbildung). So können auch sehr schwache akustische Reize überschwellig wirksam werden.

Die Funktion der

wenigen Afferenzen von äußeren Haarzellen zum Hörnerven

ist unklar, vielleicht dienen sie der Schmerzleitung.

Äußere Haarzellen sind auf -70 mV aufgeladen; zur Endolymphe (+80 mV) ergibt sich insgesamt eine Potentialdifferenz von 150 mV. Depolarisierung der Zelle bewirkt Kontraktion des Prestins.

Äußere Haarzellen sind auf -70 mV aufgeladen; zur Endolymphe (+80 mV) ergibt sich insgesamt eine Potentialdifferenz von 150 mV. Depolarisierung der Zelle bewirkt Kontraktion des Prestins.

Abbildung: Maximale Auslenkung der Basilarmembran in Relation zur Position in der Cochlea

Nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep, Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016

Auslöser ist ein reiner Ton (gegebene Frequenz) geringer Intensität.

Die blaue Kurve gibt das passive Antwortmuster der

Basilarmembran wieder (z.B. bei anoxischem Sauerstoffmangel), die rote

Kurve diejenige der "lebendigen" Cochlea, inklusive dem Beitrag des

Prestinmechanismus in den

äußeren Haarzellen (cochlear amplifier).

Die strichlierte Linie zeigt den Schwellenwert, der zu elektrophysiologischen Reaktionen des Innenohrs führt

Mutationen im Prestin-System reduzieren das Hörvermögen um ~40 dB und beeinträchtigen die Fähigkeit der Frequenzunterscheidung.

Olivocochleäre Efferenzen: Das Gehirn beeinflusst die Funktion der Haarzellen über

efferente Fasern aus der oberen Olive ( Abbildung ganz oben).

Diese sind cholinerg; sie wirken direkt auf äußere und indirekt (über

Synapsen an afferenten postsynaptischen Nervenendigungen) auf innere

Haarzellen. Acetylcholin aktiviert über ionotrope Rezeptoren den Einstrom von Ca++ in äußere Haarzellen; dies öffnet calciumaktivierte Kaliumkanäle, was die Zelle hyperpolarisiert und den Prestinmechanismus dämpft.

Abbildung ganz oben).

Diese sind cholinerg; sie wirken direkt auf äußere und indirekt (über

Synapsen an afferenten postsynaptischen Nervenendigungen) auf innere

Haarzellen. Acetylcholin aktiviert über ionotrope Rezeptoren den Einstrom von Ca++ in äußere Haarzellen; dies öffnet calciumaktivierte Kaliumkanäle, was die Zelle hyperpolarisiert und den Prestinmechanismus dämpft.

Durch olicocochleäre Efferenzen übt das Gehirn eine Kontrolle über die Signalverstärkung im Innenohr

aus. Vermutlich dient dieser Mechanismus der auditiven

Fokussierung, d.h. sie reduziert die Empfindlichkeit gegenüber

unerwünschten (Stör-, Begleit-) Geräuschen.

Endocochleäres Potential: Zwischen Endo- und Perilymphe baut sich ein endocochleäres Potential

von ~80 mV Stärke auf. Das Bezugspotential ist das der Perilymphe (0 mV), in der Endolymphe

beträgt das Potential etwa +80 mV.

Die Endolymphe ist gegenüber dem umgebenden Extrazellulärraum auf etwa +80 mV aufgeladen

|

Verlust des endocochleären Potentials ist eine häufige Ursache für Hörverlust.

Das endocochleäre Potential wird von der stria vascularis

aufgebaut: Diese enthält spezialisierte (nicht-sensorische) vestibular dark cells,

das sind Marginalzellen, welche Kaliumionen in die Endolymphe

sezernieren. Die Kaliumionen werden aus dem Kreislauf in das

Interstitium nachgeliefert und wandern über vier Zelllagen: Fibrozyten,

Basalzellen, Intermediär- und Marginalzellen ( Abbildung).

Dabei durchqueren sie gap junctions, welche die ersten drei Zellreihen

verbinden, und dann eine (extrazelluläre) intrastriatale Flüssigkeit

zwischen intermediären und Marginalzellen (

Abbildung).

Dabei durchqueren sie gap junctions, welche die ersten drei Zellreihen

verbinden, und dann eine (extrazelluläre) intrastriatale Flüssigkeit

zwischen intermediären und Marginalzellen ( Abbildung). Das K+ ladet den Endolymphraum der Schnecke positiv auf (80 mV).

Abbildung). Das K+ ladet den Endolymphraum der Schnecke positiv auf (80 mV).

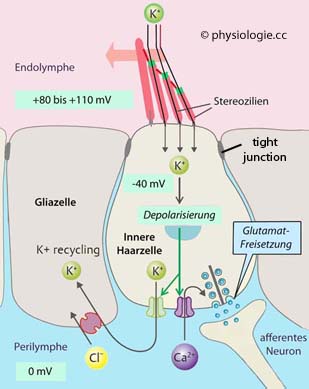

Abbildung: Vorgänge an einer inneren Haarzelle (Spannungswerte entsprechen einer "Momentaufnahme" und sind dynamisch)

Nach einer Vorlage bei R. TannerThies: Physiology - An Illustrated Review. Thieme 2011

Cochleäre

Vibrationen bewirken Relativbewegung der Tektorial- gegen die

Basalmembran, Abwinkelung der Stereozilien,

Depolarisation und Verkürzung. Dies verstärkt den Reiz an den

Stereozilien innerer Haarzellen (rosa Pfeil).

Deren kaliumbedingte

Depolarisierung (hohe Kaliumkonzentration - >140 mM - der positiv aufgeladenen Endolymphe) öffnet Calciumkanäle, was Ca++-Einstrom und dies wiederum Glutamatfreisetzung zur Folge hat - afferente Neuronen (VIII. Hirnnerv) werden dadurch aktiviert.

Schlussleisten (tight junctions) zwischen Haar- und Gliazellen verhindern parazellulären Stromfluss, sie isolieren die Haarzellschicht und trennen den Endolymph- (apikal) vom Perilymphraum (basolateral).

Gliazellen entfernen überschüssige Kaliumionen aus dem Extrazellulärraum via Aufnahme von Chloridionen (K/Cl-Symport)

Das Gesamtpotential

zwischen Haarzelle (intrazellulär -70 mV) und Endolymphe (extrazellulär +80 mV)

beträgt bis zu 150 mV. Das Ruhepotential der Haarzellen addiert sich auf das endocochleäre Potential. Diese hohe Spannung steigert die Empfindlichkeit

der Hördetektion, indem sie den elektrochemischen Gradienten für den K+-Einstrom in die Haarzelle erhöht (Öffnung der Kaliumkanäle an den Haarzell-Stereozilien führt zu Kaliumeinstrom und Depolarisierung).

Werden die

Stereozilien der inneren Haarzellen bei Scherbewegungen gegeneinander verschoben (Durchgang von Wanderwellen), kommt

es zur Öffnung mechanosensibler Ionenkanäle an der Spitze der Zilien, Kaliumeinstrom,

Depolarisation und entsprechende Generatorpotentiale an den

Haarzellen.

Warum depolarisiert Öffnung von Kaliumkanälen die Haarzelle? Üblicherweise führt Öffnung der Kaliumkanäle zu Hyperpolarisierung. Dass die Öffnung von Kaliumkanälen Haarzellen depolarisiert, ist ein Sonderfall und hat zwei Gründe:

Die Kaliumkonzentration in der Endolymphe ist so hoch, dass das Kalium-Gleichgewichtspotential ~0 mV beträgt.

Die Kaliumkonzentration in der Endolymphe ist so hoch, dass das Kalium-Gleichgewichtspotential ~0 mV beträgt.

Dazu kommt das endocochleäre Potential - der elektrische Gradient an der Membran beträgt um die 130 mV und treibt K+ durch offene Kaliumkanäle in die Zelle - das verringert das Membranpotential.

Dazu kommt das endocochleäre Potential - der elektrische Gradient an der Membran beträgt um die 130 mV und treibt K+ durch offene Kaliumkanäle in die Zelle - das verringert das Membranpotential.

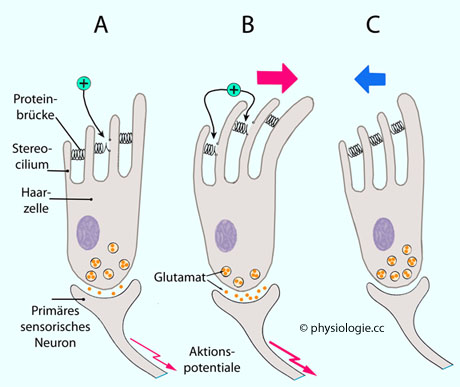

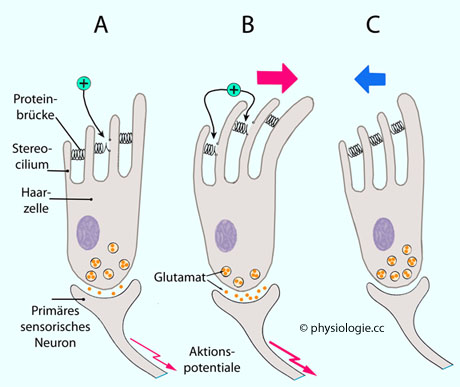

Abbildung: Signaltransduktion in Haarzellen

Abbildung: Signaltransduktion in Haarzellen

Nach einer Vorlage bei Silverthorn, Human Physiology - an integrated approach, 4th ed. Pearson International 2007

A:

Haarzelle in Mittelposition (Ruhezustand, kein externer Reiz). Etwa 10%

der Ionenkanäle in der Membran der Strereozilien sind im geöffneten

Zustand (Proteinbrücken = tip links). Durch diese erfolgt ein mäßiger Ionenstrom (K+), das

Membranpotential der Haarzelle beträgt -30 mV. Eine geringe Menge

Transmitter wird an der Synapse zum primären sensorischen (afferenten) Neuron freigesetzt, es resultiert ein tonisches Signal in Form einer mäßigen Aktionspotentialfrequenz.

B: Die Haarzelle wird in Richtung zum längsten Stereozilium abgebogen, die Zahl offener Kaliumkanäle (+) und damit der Kaliumeinstrom steigen an, die Zelle wird depolarisiert, Glutamatfreisetzung und Aktionspotentialfrequenz nehmen zu (intensiveres Signal an das Gehirn).

C: Die Haarzelle wird in die Gegenrichtung abgebogen, die Zelle wird hyperpolarisiert, die Glutamatfreisetzzung und die Aktionspotentialfrequenz nehmen ab (schwächeres oder ausbleibendes Signal an das Gehirn)

Auslenkung der tip links depolarisiert die Haarzelle

|

Die inneren Haarzellen sind die

eigentlichen Sensoren im Hörapparat; ihre Zerstörung führt zu

kompletter Taubheit.

Zur Physiologie von Haarzellen s. auch dort

Zur Physiologie von Haarzellen s. auch dort

Bei den äußeren Haarzellen ist ein anderer Mechanismus im Spiel: Sie sind

hauptsächlich efferent innerviert, und bei Depolarisation kontrahieren

sie, bei Hyperpolarisation strecken sie sich. Die Kontraktion ist

ultraschnell und erfolgt durch Wirkung eines speziellen Eiweißes in der

lateralen Wand der äußeren Haarzellen: das Prestin.

Bei Depolarisation verringert es seine Fläche, die Zelle kontrahiert,

dies überträgt sich auf den

Schalldetektionsapparat und bildet einen aktiven Beitrag zur

Empfindlichkeitssteigerung im Innenohr. Dieser "cochleäre Verstärker" (cochlear amplifier) bewirkt eine Verhundertfachung der Auslenkung der Basilarmembran.

Nur so können die inneren Haarzellen auch bei niedrigem Schalldruck erregt werden.

Auch wird durch die lokal eng begrenzte Verstärkung die

Frequenzauflösung erhöht. Wie

wesentlich diese Mechanismen sind, zeigt sich an hochgradiger

Schwerhörigkeit und herabgesetzter Frequenzauflösung (aber nicht

kompletter Taubheit!) bei Verlust der äußeren Haarzellen.

Verschaltung auf afferente Fasern des Hörnerven. Der Hörnerv (N. cochlearis, auditory nerve) ist Teil des VIII. Hirnnerven;

die Somata seiner Nervenzellen - die akustische Sinnesinformation an

das Gehirn melden - liegen im ganglion spirale (das im Zentrum der

Schnecke untergebracht ist und wegen seiner spiraligen Form so genannt wurde).

Einzelne Neurone

des afferenten Systems haben unterschiedliche Frequenzempfindlichkeiten (tuning curves).

Ihre Aktivität

ist ebenfalls unterschiedlich: Die sentitivsten haben ihre Reizschwelle

bei etwa 0 dB SPL, weisen eine hohe Spontanaktivität auf und erreichen

ihre höchste Aktivität bereits bei 30 dB; andere sind

weniger empfindlich und zeigen kaum Spontanaktivität, ihre Reaktion

steigt aber bei höherem Schalldruck (bis über 100 dB) an. Neurone mit

mittlerer Empfindlichkeit liegen zwischen diesen Extremen. Auch feuern

bestimmte Neuronen zu bestimmten Abschnitten der Schallschwingung (phase locking).

Efferente Nervenfasern aus der oberen Olive - etwa eintausend an der Zahl - hemmen die äußeren Haarzellen cholinerg;

d.h. sie werden durch Acetylcholin hyperpolarisiert (Ca++-aktivierbarer

Kaliumkanal). Dies führt zu lokaler Abnahme der Empfindlichkeit der

Cochlea und erlaubt gezielte zentrale Modulation im Sinnesorgan.

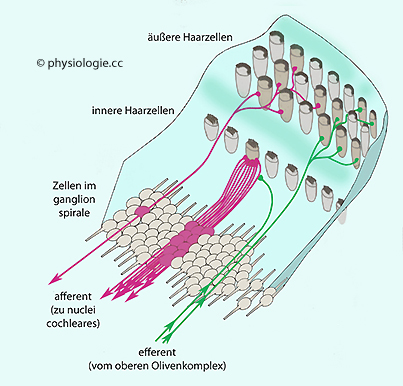

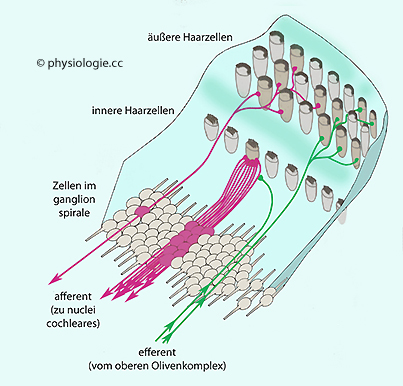

Abbildung: Innervation der Haarzellen durch Neurone des ganglion spirale

Nach einer Vorlage in Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 (McGraw Hill)

Abbildung: Innervation der Haarzellen durch Neurone des ganglion spirale

Nach einer Vorlage in Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 (McGraw Hill)

Das

Spiralganglion (ca. 30.000 Ganglionzellen) innerviert die inneren

Haarzellen besonders dicht: Eine

innere Haarzelle projiziert auf ~10 Neuronen im Spiralganglion, so wird

die Information von jeder Rezeptorzelle unabhängig über mehrere

parallele Kanäle nach zentral gemeldet.

Einige

Neuronen übertragen Signale (konvergent) von jeweils mehreren äußeren Haarzellen

(afferente Fasern rot gezeigt).

Efferente Neurone von den oberen Olivenkernen (grün) innervieren vor

allem äußere Haarzellen. Sie sind cholinerg (ionotrop) und hyperpolarisieren die Haarzellen durch Öffnung Ca++-sensitiver Kaliumkanäle. Einige Fasern enden auch an sensorischen

Terminals innerer Haarzellen

Das Spiralganglion enthält zwischen 35.103

und 50.103 Neurone; die meisten (95%) kommunizieren mit inneren

Haarzellen. Jede der etwa 3.500 davon

sendet Impulse zu etwa 10 verschiedenen afferenten Neuronen ( Abbildung). Diese Anordnung ist nicht redundant: Die

empfindlichsten Neurone haben den synaptischen Kontakt zu ihrer

Haarzelle an der äußeren Seite, die am wenigsten empfindlichen auf der

achsennahen Seite einer inneren Haarzelle. So werden verschieden starke

Reizungen jeder einzelnen inneren Haarzelle über unterschiedliche

Afferenzkanäle codiert.

Abbildung). Diese Anordnung ist nicht redundant: Die

empfindlichsten Neurone haben den synaptischen Kontakt zu ihrer

Haarzelle an der äußeren Seite, die am wenigsten empfindlichen auf der

achsennahen Seite einer inneren Haarzelle. So werden verschieden starke

Reizungen jeder einzelnen inneren Haarzelle über unterschiedliche

Afferenzkanäle codiert.

Von den etwa 12.103 äußeren

Haarzellen werden nur etwa 5% der Spiralganglienneuriten kontaktiert,

und auf jede von diesen konvergiert Information von mehreren äußeren

Haarzellen. Die akustische Information aus der Gehörschnecke stammt von den inneren Haarzellen; die äußeren dienen der Signalverstärkung (Prestin-Mechanismus,

s. oben).

Olivocochleäres System: Efferente cholinerge Nervenfasern, die vom oberen Olivenkomplex der Brücke zur Gehörschnecke ziehen (olivo-cochleäres Bündel, ein Teil des VIII. Hirnnerven)

beeinflussen die

Reiztransformation im Innenohr. Ihre Axone nützen mehrere

Neurotransmitter (vor allem Acetylcholin, auch GABA) / neuroaktive

Peptide; durch rasche Aktivierung von SK-Kaliumkanälen

wirken diese (überraschenderweise) hyperpolarisierend. Solche

inhibitorischen Efferenzen vom Gehirn zum Gehörorgan könnten z.B.

Schutzreflexe auslösen, die einer Schädigung der Haarzellen bei sehr

lauten Schallreizen vorbeugen.

Nebenwirkung: Schleifendiuretika (z.B. Furosemid) wirken diuretisch, indem sie den Na+-K+-2Cl--Transporter

im dicken Teil des aufsteigenden Schenkels der Henle-Schleife hemmen.

Allerdings blockieren sie auch einen analogen Cotransporter in der

stria vascularis, worauf die Kalium-Konzentration in der Endolymphe und

damit das für die akustische Reiztransduktion notwendige cochleäre

Potential (s. oben) absinkt. Die Folge ist Taubheit, die zuerst reversibel, später bleibend ist. Daher gelten Schleifendiuretika als ototoxisch.

Nebenwirkung: Schleifendiuretika (z.B. Furosemid) wirken diuretisch, indem sie den Na+-K+-2Cl--Transporter

im dicken Teil des aufsteigenden Schenkels der Henle-Schleife hemmen.

Allerdings blockieren sie auch einen analogen Cotransporter in der

stria vascularis, worauf die Kalium-Konzentration in der Endolymphe und

damit das für die akustische Reiztransduktion notwendige cochleäre

Potential (s. oben) absinkt. Die Folge ist Taubheit, die zuerst reversibel, später bleibend ist. Daher gelten Schleifendiuretika als ototoxisch.

Auch Antibiotika (wie

Kanamycin) können den Verstärkungseffekt der äußeren Haarzellen

blockieren (die inneren Haarzellen bleiben unbeschädigt) und zu

Innenohrtaubheit führen. Das zeigt, wie essentiell der Verstärkereffekt

der äußeren Haarzellen für den Hörvorgang ist.

Die Intensität eines Schalls korreliert mit der Stärke der

Druckschwankungen, die er hervorruft. Der Schalldruckpegel ändert sich

mit dem Quadrat (Hochzahl 2)

des Quotienten zweier Schalldrucke. 1 Bel

entspricht 2.log(p/po), für den Referenzdruck (po) wurde ein Wert von 2.10-5 Pa festgelegt. Der Schalldruckpegel (SPL = sound pressure level) wird in dezi-Bel, dB(A) als 20.log(p/po)

errechnet (ein Dezi-Bel ist ein Zehntel Bel, aus "2" wird in der Formel

"20"). Die Zunahme des Schalldruckpegels um 20 dB entspricht einer

Verzehnfachung des Schalldrucks

Die Intensität eines Schalls korreliert mit der Stärke der

Druckschwankungen, die er hervorruft. Der Schalldruckpegel ändert sich

mit dem Quadrat (Hochzahl 2)

des Quotienten zweier Schalldrucke. 1 Bel

entspricht 2.log(p/po), für den Referenzdruck (po) wurde ein Wert von 2.10-5 Pa festgelegt. Der Schalldruckpegel (SPL = sound pressure level) wird in dezi-Bel, dB(A) als 20.log(p/po)

errechnet (ein Dezi-Bel ist ein Zehntel Bel, aus "2" wird in der Formel

"20"). Die Zunahme des Schalldruckpegels um 20 dB entspricht einer

Verzehnfachung des Schalldrucks

Die Empfindlichkeit des Ohres ist frequenzabhängig; am höchsten ist sie

zwischen ~1 und ~5 kHz. Die Untergrenze des menschlichen Hörvermögens

liegt bei 16-20

Hz, die obere bei 16-20 kHz, mit dem Alter abnehmend (Presbyakusis: Hörverlust im Frequenzbereich >5 kHz).

Die Empfindlichkeit des Ohres kann wechseln (Stapediusreflex).

Intensive Beschallung reduziert vorübergehend die Empfindlichkeit (TTS:

transitory threshold shift); länger andauernde intensive Beschallung bewirkt

permanente Hörschäden (PTS: permanent threshold shift)

Die Empfindlichkeit des Ohres ist frequenzabhängig; am höchsten ist sie

zwischen ~1 und ~5 kHz. Die Untergrenze des menschlichen Hörvermögens

liegt bei 16-20

Hz, die obere bei 16-20 kHz, mit dem Alter abnehmend (Presbyakusis: Hörverlust im Frequenzbereich >5 kHz).

Die Empfindlichkeit des Ohres kann wechseln (Stapediusreflex).

Intensive Beschallung reduziert vorübergehend die Empfindlichkeit (TTS:

transitory threshold shift); länger andauernde intensive Beschallung bewirkt

permanente Hörschäden (PTS: permanent threshold shift)

Die subjektiv empfundene

Lautheit wird über den Lautstärkepegel quantifiziert (Einheit: Phon).

Töne, die als gleich laut wahrgenommen werden (Isophone), haben den selben

Phonwert. Bei 1 kHz stimmen

Dezibel- und Phon-Skala definitionsgemäß überein Die subjektiv empfundene

Lautheit wird über den Lautstärkepegel quantifiziert (Einheit: Phon).

Töne, die als gleich laut wahrgenommen werden (Isophone), haben den selben

Phonwert. Bei 1 kHz stimmen

Dezibel- und Phon-Skala definitionsgemäß überein

Um zwei Töne als verschieden laut zu empfinden,

muss sich ihr Schalldruckpegel um mindestens 1 dB unterscheiden

(Intensitäts- Unterschiedsschswelle). Die Frequenz-

Unterschiedsschwelle hängt von der Tonhöhe ab: Bei 1000 Hz ~3 Hz, darüber oder darunter >3 Hz Um zwei Töne als verschieden laut zu empfinden,

muss sich ihr Schalldruckpegel um mindestens 1 dB unterscheiden

(Intensitäts- Unterschiedsschswelle). Die Frequenz-

Unterschiedsschwelle hängt von der Tonhöhe ab: Bei 1000 Hz ~3 Hz, darüber oder darunter >3 Hz

Die Gehörknöchelchenkette dient der Impedanzanpassung Luft - Wasser (Erhöhung des Schalldrucks um den Faktor 23).

Die Mittelohrmuskeln dämpfen bei hohen (>90 dB) Schalldrucken die

Schallübertragung: Der m. stapedius reduziert die Kraftübertragung auf

das ovale Fenster (Stapediusreflex), der m. tensor tympani versteift das

Trommelfell. Der Reflex hat eine Latenz von ≤0,1 s und

dämpft wahrscheinlich auch die Wahrnehmung der eigenen Stimme. Die tuba

auditiva (Eustachii) dient dem Druckausgleich und dem Abtransport von

Sekret zum Rachen (Reinigung, Infektionsschutz)

Die Gehörknöchelchenkette dient der Impedanzanpassung Luft - Wasser (Erhöhung des Schalldrucks um den Faktor 23).

Die Mittelohrmuskeln dämpfen bei hohen (>90 dB) Schalldrucken die

Schallübertragung: Der m. stapedius reduziert die Kraftübertragung auf

das ovale Fenster (Stapediusreflex), der m. tensor tympani versteift das

Trommelfell. Der Reflex hat eine Latenz von ≤0,1 s und

dämpft wahrscheinlich auch die Wahrnehmung der eigenen Stimme. Die tuba

auditiva (Eustachii) dient dem Druckausgleich und dem Abtransport von

Sekret zum Rachen (Reinigung, Infektionsschutz)

In der Innenohrschnecke bestimmt der zeitliche Abstand der Druckwellen

(Wanderwellen, Amplitude höchstens einige Nanometer), die durch die

scala vestibuli laufen, den Ort, an dem sie die scala media maximal

auslenken (Abbildungsort einer Frequenz). Ihre Geschwindigkeit nimmt

ab, bis sie sich überlagern: Hohe Töne werden hahe dem ovalen Fenster

abgebildet, tiefe näher am Helikotrema (Tonotopie

entlang des Corti'schen Organs). Zur Ortsanalyse kommt bei tieferen

Frequenzen Periodizitätsanalyse: Aktionspotentiale in den afferenten

Fasern des Hörnerven stehen in fester Relation zur Phase des

Rezeptorpotentials der zugehörigen Haarzellen

In der Innenohrschnecke bestimmt der zeitliche Abstand der Druckwellen

(Wanderwellen, Amplitude höchstens einige Nanometer), die durch die

scala vestibuli laufen, den Ort, an dem sie die scala media maximal

auslenken (Abbildungsort einer Frequenz). Ihre Geschwindigkeit nimmt

ab, bis sie sich überlagern: Hohe Töne werden hahe dem ovalen Fenster

abgebildet, tiefe näher am Helikotrema (Tonotopie

entlang des Corti'schen Organs). Zur Ortsanalyse kommt bei tieferen

Frequenzen Periodizitätsanalyse: Aktionspotentiale in den afferenten

Fasern des Hörnerven stehen in fester Relation zur Phase des

Rezeptorpotentials der zugehörigen Haarzellen

Im Corti-Organ sind Haarzellen mittels Retikularmembran fixiert.

Schwingt die Basilarmembran, nimmt sie das Corti'sche Organ mit;

Relativbewegungen zur Tektorialmembran biegen Stereozilien der äußeren,

Endolymphströmungen die der inneren Haarzellen. Letztere bilden in

Abhängigkeit von ihrer Abbiegung Rezeptorpotenziale

(Generatorpotentiale). Öffnung spannungsabhängiger Ca++-Kanäle setzt Glutamat frei, dieses erregt afferente Nervenfasern

Im Corti-Organ sind Haarzellen mittels Retikularmembran fixiert.

Schwingt die Basilarmembran, nimmt sie das Corti'sche Organ mit;

Relativbewegungen zur Tektorialmembran biegen Stereozilien der äußeren,

Endolymphströmungen die der inneren Haarzellen. Letztere bilden in

Abhängigkeit von ihrer Abbiegung Rezeptorpotenziale

(Generatorpotentiale). Öffnung spannungsabhängiger Ca++-Kanäle setzt Glutamat frei, dieses erregt afferente Nervenfasern

Innere Haarzellen haben

synaptische Kontakte zu afferenten Fasern des Hörnerven, deren

Aktionspotentiale sind mit dem Rezeptorpotential phasengekoppelt. Mit

der Stärke des Reizes nimmt die Zahl der aktivierten Neuronen zu

(Lautstärkencodierung). Kaliumkanäle in den Zilien der Haarzellen sind

miteinander durch molekulare Brücken (tip links)

verbunden. Werden letztere angespannt, öffnen Kaliumkanäle, die folgende

Depolarisation öffnet spannungsabhängige Calciumkanäle,

Glutamat wird freigesetzt. Bei niedrigen Frequenzen folgt das Rezeptorpotential der inneren

Haarzellen den Schwingungen der Basilarmembran, bei höheren ist der

Kaliumeinstrom eher kontinuierlich. ~95% der afferenten Fasern im Hörnerven beziehen ihre Information von inneren Haarzellen Innere Haarzellen haben

synaptische Kontakte zu afferenten Fasern des Hörnerven, deren

Aktionspotentiale sind mit dem Rezeptorpotential phasengekoppelt. Mit

der Stärke des Reizes nimmt die Zahl der aktivierten Neuronen zu

(Lautstärkencodierung). Kaliumkanäle in den Zilien der Haarzellen sind

miteinander durch molekulare Brücken (tip links)

verbunden. Werden letztere angespannt, öffnen Kaliumkanäle, die folgende

Depolarisation öffnet spannungsabhängige Calciumkanäle,

Glutamat wird freigesetzt. Bei niedrigen Frequenzen folgt das Rezeptorpotential der inneren

Haarzellen den Schwingungen der Basilarmembran, bei höheren ist der

Kaliumeinstrom eher kontinuierlich. ~95% der afferenten Fasern im Hörnerven beziehen ihre Information von inneren Haarzellen

Äußere

Haarzellen verstärken das akustische Signal mittels des kontraktilen Proteins Prestin ("elektromechanische

Transduktion"). Der cochleäre

Verstärker bewirkt eine Verhundertfachung der Auslenkung der

Basilarmembran Äußere

Haarzellen verstärken das akustische Signal mittels des kontraktilen Proteins Prestin ("elektromechanische

Transduktion"). Der cochleäre

Verstärker bewirkt eine Verhundertfachung der Auslenkung der

Basilarmembran

Endocochleäres Potential: Die

stria vascularis sezerniert Kaliumionen über

vier Zelllagen in die Endolymphe: Gegenüber der Perilymphe bzw. dem

umgebenden Extrazellulärraum ist sie positiv aufgeladen. Das

Gesamtpotential zwischen Haarzelle (intrazellulär -70 mV) und

Endolymphe (extrazellulär +80 mV) beträgt somit ~150 mV. Das

Ruhepotential der Haarzellen addiert sich auf das endocochleäre

Potential; dies steigert die Empfindlichkeit der

Hördetektion (hoher elektrochemischer Gradient für den

K+-Einstrom in die Haarzelle). Schleifendiuretika (Furosemid) blockieren den Na/K/2Cl-Cotransporter

in der stria vascularis, senken die Kalium-Konzentration in der