Rezeptoren, second messenger, Kommunikation zwischen Zellen

Rezeptoren, second messenger, Kommunikation zwischen Zellen

Acetylcholin: acetum = Essig, χολή = Galle (Cholin 1849 in Schweinegalle entdeckt)

Acetylcholin: acetum = Essig, χολή = Galle (Cholin 1849 in Schweinegalle entdeckt)| Die

Kommunikation zwischen Zellen kann über

Signalstoff-Rezeptor-Interaktion (Sender-Empfänger-Prinzip) oder

direkte Schaltstellen (z.B. gap junctions)

erfolgen. Letztere erlauben Stromflüsse zwischen Zellen (Übertragung

von Aktionspotentialen, z.B. im Herzmuskel) und interzellulären Austausch von

Molekülen. Rezeptoren in der Zellmembran oder im Zellinneren sind Moleküle, die Information aus dem extrazellulären Raum aufnehmen, indem sie Signalstoffe binden und zelluläre Sekundärprozesse auslösen. Je nach Funktionstyp unterscheidet man u.a. -- Direkt enzymatisch aktive Rezeptoren, sie dimerisieren nach Bindung ihres Bindungspartners (Insulin, ANF..) und haben an der Zellinnenseite Enzymfunktion (Tyrosinkinase, Guanylatzyklase). Das kann Transkriptionsvorgänge, eventuell auch Zellteilung bewirken -- Ionotrope Rezeptoren, z.B. für Neurotransmitter - 4 oder 5 Proteine bilden zusammen einen Ionenkanal, dessen Permeabilität ligandenabhängig ist -- Metabotrope Rezeptoren sind sehr häufig (~80% aller transmembranalen Signalmeldungen): Es sind G-Protein-gekoppelte (GTP-bindende) Rezeptoren, die auf verschiedenste Reize reagieren (Geruchsstoffe, Licht, Transmitter, Aminosäuren, Proteohormone..) -- Nukleäre Rezeptoren sind intrazellulär, binden nach Anlagerung ihrer Hormone (Steroide, Schilddrüsenhormone) an hormone response elements der Zielgene oder andere Transkriptionsfaktoren, und können viele Gene gleichzeitig beeinflussen. |

Rezeptortypen

Rezeptortypen  Proteolytische Signalerweiterung

Proteolytische Signalerweiterung  Folgereaktionen

Folgereaktionen  Calciumionen als Signal

Calciumionen als Signal  Interzellulärer und Zell-Matrix- Kontakt

Interzellulärer und Zell-Matrix- Kontakt

Phospholipase C / Proteinkinase C

Phospholipase C / Proteinkinase C  Calmodulin

Calmodulin  Phosphodiesterasen (PDE)

Phosphodiesterasen (PDE)  Januskinasen

Januskinasen  STATs

STATs  Chaperone

Chaperone  Divergenz, Konvergenz

Divergenz, Konvergenz  G-Proteine

G-Proteine

Core messages

Core messages

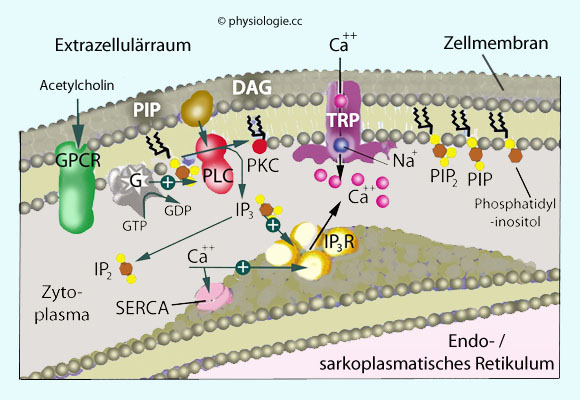

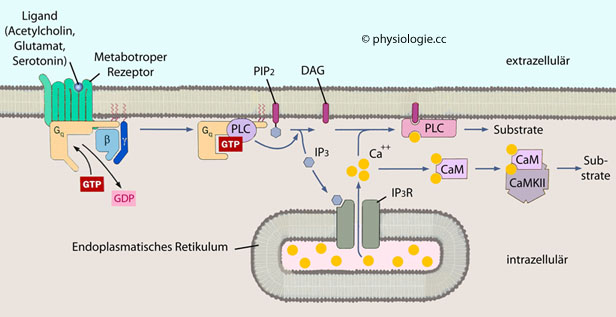

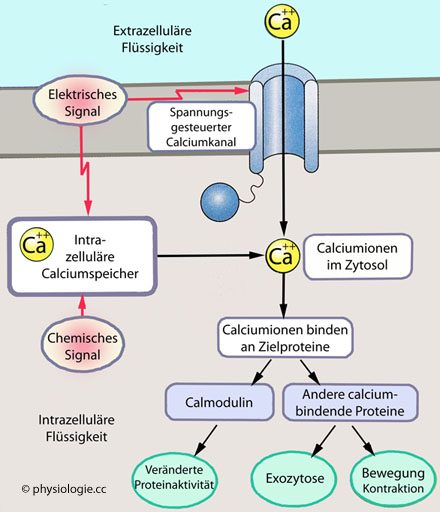

Abbildung: Signale an der Zellmembran können die Aktivierung von Calciumionen auslösen

Abbildung: Signale an der Zellmembran können die Aktivierung von Calciumionen auslösen GPCR, G-protein coupled receptor, ein Rezeptor der Zellmembran, der extrazelluläre Signale über GTP-bindende Proteine weiterleitet

GPCR, G-protein coupled receptor, ein Rezeptor der Zellmembran, der extrazelluläre Signale über GTP-bindende Proteine weiterleitet  IP2, Inositolbiphosphat

IP2, Inositolbiphosphat  IP3R, Inositoltriphosphat-Rezeptor

IP3R, Inositoltriphosphat-Rezeptor  PLC, Phospholipase C, hydrolysiert die Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) zu Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG)

PLC, Phospholipase C, hydrolysiert die Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) zu Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG)  PKC, Proteinkinase C

PKC, Proteinkinase C  SERCA, Calciumpumpe des endo/sarkoplasmatischen Retikulums

SERCA, Calciumpumpe des endo/sarkoplasmatischen Retikulums  TRP, TRP-Kanal

TRP, TRP-Kanal

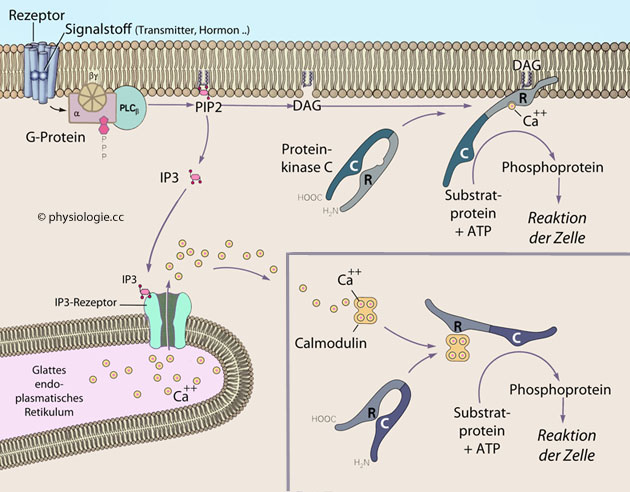

Phospholipase C (PLC) ist der Sammelbegriff für membrangebundene Enzyme, die - angeregt durch die Bindung extrazellulärer Signalstoffe an GPCR, Tyrosinkinasen, Calciumionen u.a. - Phospholipide der Zellmembran spalten (mehrere Isotypen). Aus PIP2 entstehen dabei die Botenstoffe (second messenger) DAG und IP3.

Phospholipase C (PLC) ist der Sammelbegriff für membrangebundene Enzyme, die - angeregt durch die Bindung extrazellulärer Signalstoffe an GPCR, Tyrosinkinasen, Calciumionen u.a. - Phospholipide der Zellmembran spalten (mehrere Isotypen). Aus PIP2 entstehen dabei die Botenstoffe (second messenger) DAG und IP3.

Abbildung: Signalkaskaden extra- zu intrazellulär

Abbildung: Signalkaskaden extra- zu intrazellulär

Abbildung): Ihre Produkte erreichen eine wesentlich

höhere Konzentration als die des Liganden ("first messenger") an der

Zellmembran - es kommt über mehrere Zwischenschritte zu einer

lawinenartigen Intensivierung, der gewünschte Effekt in der Zelle wird

dadurch gesichert.

Abbildung): Ihre Produkte erreichen eine wesentlich

höhere Konzentration als die des Liganden ("first messenger") an der

Zellmembran - es kommt über mehrere Zwischenschritte zu einer

lawinenartigen Intensivierung, der gewünschte Effekt in der Zelle wird

dadurch gesichert.Rezeptortypen Nach Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. 2020 (Elsevier) |

||||

| Ligandengesteuerter Ionenkanal (ionotroper Rezeptor) |

G-Protein-gekoppelt (metabotroper Rezeptor) |

Enzym (Rezeptorkinase) |

Nukleärer Rezeptor |

|

| Wo? |

Membran |

Membran |

Membran |

Intrazellulär |

| Effektor |

Ionenkanal |

Kanal oder Enzym |

Proteinkinase |

Gentranskription |

| Kopplung |

direkt |

G-Protein oder Arrestin |

direkt |

über DNA |

| Beispiele: Rezeptoren für |

Acetylcholin (nikotinisch) GABAA |

Acetylcholin (muskarinisch) Acetylcholinrezeptor  Katecholamine |

Insulin Wachstumsfaktoren  Zytokine |

Steroide |

| Struktur |

Untereinheiten um zentrale Pore (oligomer) Rezeptordomäne extrazellulär |

Heptahelikal, mono- oder oligomer, G-Protein-Kopplung intrazellulär Rezeptordomäne extrazellulär |

Einfach transmembranal, Kinasedomäne intrazellulär Rezeptordomäne extrazellulär |

Monomer, mit Rezeptor- und DNA-bindender Domäne |

Schritte der Signaltransduktion:

Schritte der Signaltransduktion: Bindung externer Signalmoleküle an Rezeptormoleküle

Bindung externer Signalmoleküle an Rezeptormoleküle Aktivierung rezeptorabhängiger Proteine

Aktivierung rezeptorabhängiger Proteine Synthese "zweiter Botenstoff"-Moleküle

Synthese "zweiter Botenstoff"-Moleküle Verstärkter zellulärer Effekt

Verstärkter zellulärer Effekt| Verstärkerenzym |

Wo? |

Aktiviert durch |

Zielmolekül |

Produkt |

| Adenylylcyclase |

Zellmembran |

G-Protein-gekoppelter Rezeptor |

ATP |

cAMP |

| Guanylylcyclase |

Zellmembran Zytosol |

Rezeptorenzym Stickstoffmonoxid |

GTP |

cGMP |

| Phospholipase C |

Zellmembran |

G-Protein-gekoppelter Rezeptor | Phospholipide (Zellmembran) |

IP3 DAG |

Veränderung des Ansprechverhaltens von Ionenkanälen → Veränderung des Membranpotentials → elektrisches Signal

Veränderung des Ansprechverhaltens von Ionenkanälen → Veränderung des Membranpotentials → elektrisches Signal Erhöhung der intrazellulären Calciumkonzentration → Bindung an Proteine → veränderte Funktion

Erhöhung der intrazellulären Calciumkonzentration → Bindung an Proteine → veränderte Funktion Veränderung von Enzymaktivitäten, insbesondere von Kinasen / Phosphatasen → (De-) Phosphorylierung von Zieloproteinen → allosterische Effekte → veränderte Proteinfunktion (z.B. Ionenkanal, Enzym)

Veränderung von Enzymaktivitäten, insbesondere von Kinasen / Phosphatasen → (De-) Phosphorylierung von Zieloproteinen → allosterische Effekte → veränderte Proteinfunktion (z.B. Ionenkanal, Enzym)

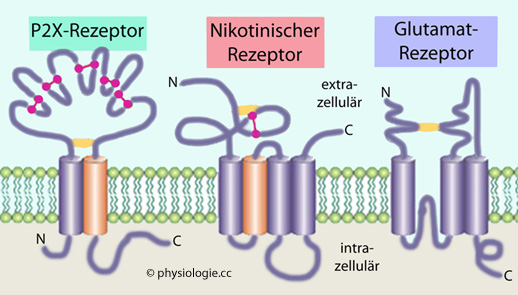

Membrangebundene Rezeptoren verfügen über drei Anteile: Eine extrazelluläre Domäne, welche den Liganden (Signalstoff: Hormon, Transmitter..) spezifisch binden kann; eine oder mehrere lipophile transmembranale Domäne(n); und eine intrazelluläre

Domäne, welche Sekundärreaktionen in der Zelle auslöst. Bindet der

spezifische Ligand (extrazellulär) an den Rezeptor, erfahren alle drei

Anteile eine Konformationsänderung,

und das Signal wird (intrazellulär) "gezündet". Der gesamte Vorgang

kann einen oder mehrere der folgenden Schritte enthalten: Aktivierung

eines Guaninaustauschs (G-Protein); Homo- und/oder Hetero-Dimerisierung

von Rezeptormolekülen (u.U. Corezeptoren); Aktivierung von

Signalproteinen im Zytoplasma.

Membrangebundene Rezeptoren verfügen über drei Anteile: Eine extrazelluläre Domäne, welche den Liganden (Signalstoff: Hormon, Transmitter..) spezifisch binden kann; eine oder mehrere lipophile transmembranale Domäne(n); und eine intrazelluläre

Domäne, welche Sekundärreaktionen in der Zelle auslöst. Bindet der

spezifische Ligand (extrazellulär) an den Rezeptor, erfahren alle drei

Anteile eine Konformationsänderung,

und das Signal wird (intrazellulär) "gezündet". Der gesamte Vorgang

kann einen oder mehrere der folgenden Schritte enthalten: Aktivierung

eines Guaninaustauschs (G-Protein); Homo- und/oder Hetero-Dimerisierung

von Rezeptormolekülen (u.U. Corezeptoren); Aktivierung von

Signalproteinen im Zytoplasma. Rezeptoren (ligandengesteuerten Ionenkanälen, LICs, ligand-gated ion channels, ionotropic receptors) greifen rasch wirkende Neurotransmitter an. Sie dienen vor allem rascher synaptischer

Signalübertragung, absolvieren Ligandenbindung und Kanalöffnung in

Bruchteilen einer Millisekunde. Ionotrope Rezeptoren finden sich in der Zellmembran, aber auch in der Zelle (IP3-Rezeptor, Ryanodinrezeptor - beide lassen Ca++ aus intrazellulären Speichern in das Zytoplasma strömen).

Rezeptoren (ligandengesteuerten Ionenkanälen, LICs, ligand-gated ion channels, ionotropic receptors) greifen rasch wirkende Neurotransmitter an. Sie dienen vor allem rascher synaptischer

Signalübertragung, absolvieren Ligandenbindung und Kanalöffnung in

Bruchteilen einer Millisekunde. Ionotrope Rezeptoren finden sich in der Zellmembran, aber auch in der Zelle (IP3-Rezeptor, Ryanodinrezeptor - beide lassen Ca++ aus intrazellulären Speichern in das Zytoplasma strömen).

Abbildung: Beispiele ligandengesteuerter Ionenkanäle (Ionotrope Rezeptoren)

Abbildung: Beispiele ligandengesteuerter Ionenkanäle (Ionotrope Rezeptoren)

Abbildung):

Abbildung):  Purinerge P2X-Rezeptoren

Purinerge P2X-Rezeptoren Nikotinische Acetylcholinrezeptoren

Nikotinische Acetylcholinrezeptoren

Glutamatrezeptoren

Glutamatrezeptoren  vom NMDA-, AMPA- und Kainat-Typ

vom NMDA-, AMPA- und Kainat-Typ GABAA-Rezeptoren

GABAA-Rezeptoren Serotoninrezeptoren

Serotoninrezeptoren

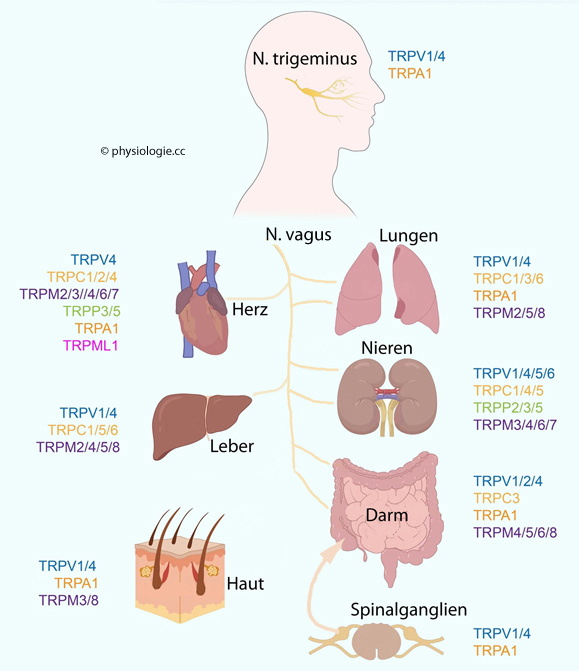

Abbildung: Verteilung verschiedener TRP-Kanäle im Körper des Menschen

Abbildung: Verteilung verschiedener TRP-Kanäle im Körper des Menschen

Abbildung),

wobei die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Substanzen (z.B. TRPV

für Vanilloid etc) namensgebend war. Die Bezeichnung der verschiedenen

TRP-Ionenkanäle

richtet sich nach der genetischen Subfamilie und der "Mitgliedsnummer".

So steht z.B. TRPA1 für Ankyrin-1, TRPM8 für Melastatin-8, TRPV1 für

Vanilloid-1 usw.

Abbildung),

wobei die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Substanzen (z.B. TRPV

für Vanilloid etc) namensgebend war. Die Bezeichnung der verschiedenen

TRP-Ionenkanäle

richtet sich nach der genetischen Subfamilie und der "Mitgliedsnummer".

So steht z.B. TRPA1 für Ankyrin-1, TRPM8 für Melastatin-8, TRPV1 für

Vanilloid-1 usw.  Zur Gruppe 1 zählt man TRPC (Canonical), TRPV (Vanilloid), TRPM (Melastatin), TRPN (No mechanoreceptor potential), TRPA (Ankyrin repeats).

Zur Gruppe 1 zählt man TRPC (Canonical), TRPV (Vanilloid), TRPM (Melastatin), TRPN (No mechanoreceptor potential), TRPA (Ankyrin repeats). Zur Gruppe 2 zählt man TRPP (Polycystic), TRPML (Mucolipin).

Zur Gruppe 2 zählt man TRPP (Polycystic), TRPML (Mucolipin). Mehr zu TRP-Kanälen und Schmerz s. dort, zu TRP-Kanälen und Temperatur s. dort

Mehr zu TRP-Kanälen und Schmerz s. dort, zu TRP-Kanälen und Temperatur s. dort Pharmaka können Ionenkanäle auf mehrere Arten beeinflussen: Durch Bindung an das Kanalprotein (orthosterisch

oder allosterisch), durch Beeinflussung von

second-messenger-Mechanismen, oder durch Veränderung der Expression von

Ionenkanälen an der Zelloberfläche.

Pharmaka können Ionenkanäle auf mehrere Arten beeinflussen: Durch Bindung an das Kanalprotein (orthosterisch

oder allosterisch), durch Beeinflussung von

second-messenger-Mechanismen, oder durch Veränderung der Expression von

Ionenkanälen an der Zelloberfläche.  vgl. dort

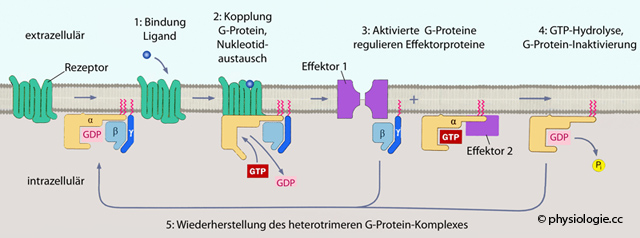

vgl. dort oder G-Protein-gekoppelte (GTP-bindende: G-Proteine binden Guanosinphosphat), heptahelikale (7-TM, 7-transmembrane, heptahelical, serpentine) Rezeptoren (

oder G-Protein-gekoppelte (GTP-bindende: G-Proteine binden Guanosinphosphat), heptahelikale (7-TM, 7-transmembrane, heptahelical, serpentine) Rezeptoren ( s. auch dort) bestehen meist aus 350-400 Aminosäuren, können aber auch wesentlich größer sein (NAS>1000). Ihre sieben transmembranalen α-Helices sind mittels intra- bzw. extrazellulären Verbindungsstücken miteinander verbunden (zwischen den Helices 5 und 6 liegt eine lange

intrazelluläre Schleife), das gesamte Molekül windet sich schlangenförmig ("serpentinisch") durch die Zellmembran.

Der glykolsylierte N-Terminus liegt extrazellulär, der hydrophile

C-Terminus intrazellulär. Binden GPCRs ihren Liganden (z.B. ein Hormon), aktivieren

sie ein assoziiertes G-Protein, indem sie gebundenes GDP gegen GTP

tauschen (

s. auch dort) bestehen meist aus 350-400 Aminosäuren, können aber auch wesentlich größer sein (NAS>1000). Ihre sieben transmembranalen α-Helices sind mittels intra- bzw. extrazellulären Verbindungsstücken miteinander verbunden (zwischen den Helices 5 und 6 liegt eine lange

intrazelluläre Schleife), das gesamte Molekül windet sich schlangenförmig ("serpentinisch") durch die Zellmembran.

Der glykolsylierte N-Terminus liegt extrazellulär, der hydrophile

C-Terminus intrazellulär. Binden GPCRs ihren Liganden (z.B. ein Hormon), aktivieren

sie ein assoziiertes G-Protein, indem sie gebundenes GDP gegen GTP

tauschen ( s. dort).

s. dort). G-Proteine sind

membranständige Eiweißmoleküle, die mit Guaninnukleotiden (GTP, GDP)

interagieren (daher ihr Name); ihre Aufgabe ist es, auf die Aktivierung

von GPCRs zu reagieren und ein

rezeptorabhängiges Signal in die Zelle weiterzuleiten, wo

Effektorsysteme (Kinasen, Ionenkanäle etc) eine entsprechende Antwort

der Zelle bewirken.

G-Proteine sind

membranständige Eiweißmoleküle, die mit Guaninnukleotiden (GTP, GDP)

interagieren (daher ihr Name); ihre Aufgabe ist es, auf die Aktivierung

von GPCRs zu reagieren und ein

rezeptorabhängiges Signal in die Zelle weiterzuleiten, wo

Effektorsysteme (Kinasen, Ionenkanäle etc) eine entsprechende Antwort

der Zelle bewirken.Wichtigste G-Protein-Subtypen und ihre Funktion Nach Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. 2020 |

|

| Subtyp |

Effekte |

| Gαs | Anregung der Adenylylcyclase (Bildung von cAMP) |

| Gαi | Hemmung der Adenylylcyclase |

| Gαo | vermutlich über βγ |

| Gαq | Aktivierung von Phospholipace C (mehr IP3 / DAG), Freisetzung Ca++, Aktivierung Proteinkinase C |

| Gα12/13 | Aktivierung von Rho-Kinase (ROCK1, Protein mit vielfachen Funktionen) |

| Gβγ | Aktivierung von Kaliumkanälen Hemmung spannungsgesteuerter Calciumkanäle Aktivierung von GPCR-Kinasen Interaktion mit Adenylylcyclase / PLC |

Die G-Protein-Hauptklassen vom Typ Gαs, Gαi, Gα0 und Gαq

haben die größte pharmakologische Bedeutung. Beim Menschen sind 21

Gα-Subtypen bekannt, 6 Gβ- und 12 Gγ-Subtypen (theoretische Gesamtzahl

der möglichen Kombinationen 1,5.103).

Die G-Protein-Hauptklassen vom Typ Gαs, Gαi, Gα0 und Gαq

haben die größte pharmakologische Bedeutung. Beim Menschen sind 21

Gα-Subtypen bekannt, 6 Gβ- und 12 Gγ-Subtypen (theoretische Gesamtzahl

der möglichen Kombinationen 1,5.103). Drei Hauptklassen metabotroper Rezeptoren Nach Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. 2020 |

||

| Klasse |

Rezeptoren |

Strukturelle Merkmale |

| A: Rhodopsin- Familie |

Größte Gruppe, Rezeptoren für die meisten Amin-Neurotransmitter, viele Neuropeptide, Purine, Prostanoide, Glucagon, Calcitonin |

Kurzer N-terminaler extrazellulärer Anteil, Ligand bindet an Transmembranhelices (Amine) oder extrazelluläre Schleifen (Peptide) |

| B: Sekretin- / Glukagonrezeptor- Familie |

Peptidhormonrezeptoren (Sekretin, Glucagon, Calcitonin etc) |

Ligandenbindende Domäne auf extrazellulärer Zwischensequenz |

| C: Metabotrope Glutamatrezeptor- / Calciumsensor- Familie |

Kleine Gruppe; Metabotrope Glutamatrezeptoren, GABAB-Rezeptoren, Ca++-sensing receptors |

Langer extrazellulärer Anteil mit ligandenbindender Domäne |

Abbildung: Struktur und Signalauslösung an GPCRs

Abbildung: Struktur und Signalauslösung an GPCRs

kleiner G-Proteine wie Rab, Ras und Rho).

kleiner G-Proteine wie Rab, Ras und Rho). Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Aktivierung der Adenylylcyclase und Proteinkinase A durch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

Abbildung: Aktivierung der Adenylylcyclase und Proteinkinase A durch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

Jeder ligandenaktivierte Rezeptor aktiviert ~100 oder auch deutlich mehr G-Proteine (erste Stufe der Signalverstärkung). Die Adenylylcyclase produziert cAMP, so lange die α-Untereinheit

gebunden bleibt und sie aktiviert. Dadurch entsteht viel mehr cAMP als G-Proteine aktiviert wurden (zweite Stufe der Signalverstärkung).

Jeder ligandenaktivierte Rezeptor aktiviert ~100 oder auch deutlich mehr G-Proteine (erste Stufe der Signalverstärkung). Die Adenylylcyclase produziert cAMP, so lange die α-Untereinheit

gebunden bleibt und sie aktiviert. Dadurch entsteht viel mehr cAMP als G-Proteine aktiviert wurden (zweite Stufe der Signalverstärkung).  Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Aktivierung des DAG / IP3-Systems durch G-Protein- gekoppelte Rezeptoren

Abbildung: Aktivierung des DAG / IP3-Systems durch G-Protein- gekoppelte Rezeptoren

IP3 erreicht innerhalb von Sekunden nach Rezeptoraktivierung einen Gipfelwert (der rasch wieder abklingt),

IP3 erreicht innerhalb von Sekunden nach Rezeptoraktivierung einen Gipfelwert (der rasch wieder abklingt),  DAG

einen kleinen frühen Gipfelwert ebenfalls innerhalb von Sekunden (durch

PIP2 verursacht) und einen späteren, intensiveren und über Minuten und

Stunden anhaltenden Maximalwert (Mitwirkung von Phospholipase D).

DAG

einen kleinen frühen Gipfelwert ebenfalls innerhalb von Sekunden (durch

PIP2 verursacht) und einen späteren, intensiveren und über Minuten und

Stunden anhaltenden Maximalwert (Mitwirkung von Phospholipase D). Phospholipase C spaltet Phosphatidylinositol-Biphosphat (PIP2)

Phospholipase C spaltet Phosphatidylinositol-Biphosphat (PIP2)  zu Diazylglyzerin (DAG) und Inositol-Triphosphat (IP3).

DAG ist fettlöslich und wirkt in der Zellmembran, IP3 diffundiert durch

die Zelle und erreicht das endoplasmatische Retikulum, wo es über

IP3-Rezeptoren die Freisetzung von Ca++ und damit intrazelluläre Signalkaskaden aktiviert.

zu Diazylglyzerin (DAG) und Inositol-Triphosphat (IP3).

DAG ist fettlöslich und wirkt in der Zellmembran, IP3 diffundiert durch

die Zelle und erreicht das endoplasmatische Retikulum, wo es über

IP3-Rezeptoren die Freisetzung von Ca++ und damit intrazelluläre Signalkaskaden aktiviert.  direkte Anlagerung an das Zielprotein, oder über

direkte Anlagerung an das Zielprotein, oder über  Bindung an Vermittlerproteine, wie das ubiquitäre und multifunktionale Steuerprotein Calmodulin.

Bindung an Vermittlerproteine, wie das ubiquitäre und multifunktionale Steuerprotein Calmodulin. Proteinkinase C (PKC) wird von beiden second messengers

- DAG in der Zellmembran, Ca/Calmodulin im Zytoplasma - aktiviert,

worauf Proteine phosphoryliert werden und entsprechende Reaktionen der

Zelle erfolgen. PKC

unterliegt ihrerseits verschiedenen regulatorischen Einflüssen, z.B.

Ubiquitinierung ihrer regulatorischen und/oder katalytischen Einheit.

Proteinkinase C (PKC) wird von beiden second messengers

- DAG in der Zellmembran, Ca/Calmodulin im Zytoplasma - aktiviert,

worauf Proteine phosphoryliert werden und entsprechende Reaktionen der

Zelle erfolgen. PKC

unterliegt ihrerseits verschiedenen regulatorischen Einflüssen, z.B.

Ubiquitinierung ihrer regulatorischen und/oder katalytischen Einheit. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Signalwere von GPCR durch Phospholipase C und Calciumionen

Abbildung: Signalwere von GPCR durch Phospholipase C und Calciumionen

Abbildung).

Abbildung). Calmodulin (CaM, von calcium-modulated protein)

ist ein calciumbindendes Signalprotein (148 Aminosäuren, ähnlich dem

Muskeleiweiß Troponin aufgebaut), das alle eukaryoten Zellen

exprimieren. Durch intrazelluläre Bindung von Ca++-Ionen aktiviert (Konformationsänderung des Moleküls: allosterischer Effekt), interagiert es mit Zielproteinen (mehr als 300 verschiedene Phosphatasen,

Kinasen u.a.). So spielt es eine Rolle z.B. für die Kontraktion glatter

Muskelzellen, im Glucose- und Fettstoffwechsel, aber auch für

synaptische Plastizität (Kurz- und Langzeitgedächtnis).

Calmodulin (CaM, von calcium-modulated protein)

ist ein calciumbindendes Signalprotein (148 Aminosäuren, ähnlich dem

Muskeleiweiß Troponin aufgebaut), das alle eukaryoten Zellen

exprimieren. Durch intrazelluläre Bindung von Ca++-Ionen aktiviert (Konformationsänderung des Moleküls: allosterischer Effekt), interagiert es mit Zielproteinen (mehr als 300 verschiedene Phosphatasen,

Kinasen u.a.). So spielt es eine Rolle z.B. für die Kontraktion glatter

Muskelzellen, im Glucose- und Fettstoffwechsel, aber auch für

synaptische Plastizität (Kurz- und Langzeitgedächtnis). Phosphodiesterasen

(PDE) sind zelleigene Enzyme, die Phosphodiestergruppen aufbrechen - insbesondere in zyklischen Nukleotiden (cAMP, cGMP werden zu AMP / GMP - 3',5'-zyklische Nukleotide-PDE

Phosphodiesterasen

(PDE) sind zelleigene Enzyme, die Phosphodiestergruppen aufbrechen - insbesondere in zyklischen Nukleotiden (cAMP, cGMP werden zu AMP / GMP - 3',5'-zyklische Nukleotide-PDE  : PDE4, PDE7, PDE8 bauen spezifisch nur cAMP ab, PDE1, 2, 3, 10 und 11

auch cGMP), DNA / RNA, aber auch anderen Verbindungen, z.B. Phospholipiden. Es gibt mehrere

PDE-Isoenzyme mit unterschiedlicher Gewebeverteilung und

unterschiedlichem Wirkungsprofil. Beispielsweise wirken

Phosphodiesterase-Isoenzyme vom Typ 5 (PDE5) cGMP-spezifisch auf Gefäße und Bronchialmuskulatur in der Lunge und Gefäße im Penis (corpora cavernosa / spongiosa), solche vom Typ 3 (PDE3A) in Oozyten. Insgesamt 21 Phosphodiesterasen sind bekannt.

: PDE4, PDE7, PDE8 bauen spezifisch nur cAMP ab, PDE1, 2, 3, 10 und 11

auch cGMP), DNA / RNA, aber auch anderen Verbindungen, z.B. Phospholipiden. Es gibt mehrere

PDE-Isoenzyme mit unterschiedlicher Gewebeverteilung und

unterschiedlichem Wirkungsprofil. Beispielsweise wirken

Phosphodiesterase-Isoenzyme vom Typ 5 (PDE5) cGMP-spezifisch auf Gefäße und Bronchialmuskulatur in der Lunge und Gefäße im Penis (corpora cavernosa / spongiosa), solche vom Typ 3 (PDE3A) in Oozyten. Insgesamt 21 Phosphodiesterasen sind bekannt. Unterschiedliche Phosphodiesterase-Isoenzyme können durch Pharmaka z.T. spezifisch beeinflusst werden. So bewirken PDE5-Hemmer (Beispiel Sildenafil: Viagra) Vasodilatation in Lungenkreislauf und Genitalien (

Unterschiedliche Phosphodiesterase-Isoenzyme können durch Pharmaka z.T. spezifisch beeinflusst werden. So bewirken PDE5-Hemmer (Beispiel Sildenafil: Viagra) Vasodilatation in Lungenkreislauf und Genitalien ( vgl. dort). Phosphodiesterasehemmer wie Theophyllin erhöhen den

cAMP-Spiegel in Muskelzellen der Bronchien, wirken also bronchodilatierend (

vgl. dort). Phosphodiesterasehemmer wie Theophyllin erhöhen den

cAMP-Spiegel in Muskelzellen der Bronchien, wirken also bronchodilatierend ( s. dort).

s. dort). Die G-Proteinrezeptor-Superfamilie - definiert über den Wechsel zwischen GDP-gebundener und GTP-gebundener Form - weist insgesamt mehr als tausend Mitglieder auf.

Sie reagieren auf verschiedenste Reize, wie Licht, Duftstoffe,

Aminosäuren, biogene Amine, Neurotransmitter, Peptide.

Die G-Proteinrezeptor-Superfamilie - definiert über den Wechsel zwischen GDP-gebundener und GTP-gebundener Form - weist insgesamt mehr als tausend Mitglieder auf.

Sie reagieren auf verschiedenste Reize, wie Licht, Duftstoffe,

Aminosäuren, biogene Amine, Neurotransmitter, Peptide.  Etwa 80% aller

transmembranalen Signalmeldungen erfolgen über diesen Rezeptortyp.

Etwa 80% aller

transmembranalen Signalmeldungen erfolgen über diesen Rezeptortyp.

Abbildung: G-Protein und Zellmembran

Abbildung: G-Protein und Zellmembran

Acetylcholin (muskarinisch)

Acetylcholin (muskarinisch) Adrenalin / Noradrenalin (α, β)

Adrenalin / Noradrenalin (α, β)  Glutamat (mGlu)

Glutamat (mGlu)  Opiate

Opiate Leukotriene, Prostaglandine

Leukotriene, Prostaglandine Chemokine

Chemokine Komplementfaktoren (C3a, C5a)

Komplementfaktoren (C3a, C5a) Vasopressin

Vasopressin Histamin

Histamin Serotonin

Serotonin Calcitonin

Calcitonin Parathormon

Parathormon Calcium (CaSR: Ca++-sensing receptor)

Calcium (CaSR: Ca++-sensing receptor) Glucagon

Glucagon Corticotropin

Corticotropin Gonadotropine

Gonadotropine G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind der häufigste Angriffspunkt

therapeutischer Pharmaka (Rezeptoren für Acetylcholin, Amine, Peptide,

Purine u.a.).

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind der häufigste Angriffspunkt

therapeutischer Pharmaka (Rezeptoren für Acetylcholin, Amine, Peptide,

Purine u.a.).  vgl. dort

vgl. dort Kinasen nennt man Enzyme, die Phosphatreste

auf Tyrosin-, Serin- oder Threonin-Seitenketten von Zielproteinen übertragen (sie phosphorylieren), entweder direkt

oder über Adapterproteine. Dadurch kann die Signaltransduktion in der Zelle angeregt werden. Phosphatasen (Proteinphosphatasen) sind Hydrolasen, welche Phosphatgruppen von Proteinen (die Teile von intrazellulären Signalkaskaden sein können) entfernen (sie dephosphorylieren) - und damit die Wirkung von Kinasen wieder aufheben können. Sie haben meist hemmende Wirkung auf die Signaltransduktion - und damit auf die Transkription von Genen.

Kinasen nennt man Enzyme, die Phosphatreste

auf Tyrosin-, Serin- oder Threonin-Seitenketten von Zielproteinen übertragen (sie phosphorylieren), entweder direkt

oder über Adapterproteine. Dadurch kann die Signaltransduktion in der Zelle angeregt werden. Phosphatasen (Proteinphosphatasen) sind Hydrolasen, welche Phosphatgruppen von Proteinen (die Teile von intrazellulären Signalkaskaden sein können) entfernen (sie dephosphorylieren) - und damit die Wirkung von Kinasen wieder aufheben können. Sie haben meist hemmende Wirkung auf die Signaltransduktion - und damit auf die Transkription von Genen.

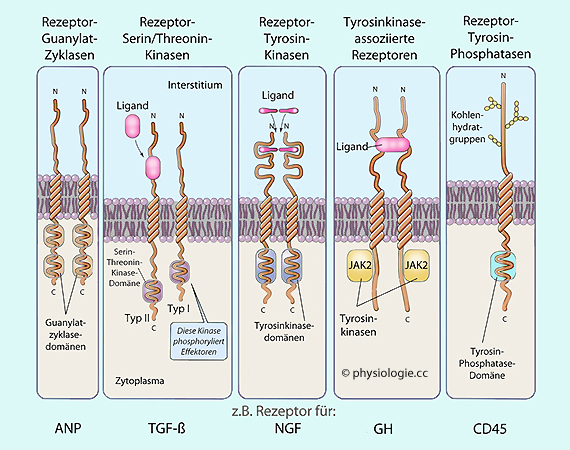

Abbildung: Enzymatisch aktive Rezeptoren

Abbildung: Enzymatisch aktive Rezeptoren

Abbildung)

Abbildung)  Rezeptor-Guanylatzyklasen, über die z.B. natriuretische Peptide wirken

Rezeptor-Guanylatzyklasen, über die z.B. natriuretische Peptide wirken Rezeptor-Serin / Threoninkinasen,

z.B. für TGF-ß

Rezeptor-Serin / Threoninkinasen,

z.B. für TGF-ß Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK) haben intrinsische Tyrosinkinase-Aktivität (auf diesem Weg wirken viele Wachstumsfaktoren, Zytokine, Insulin, IGF, Adipokine, Ephrine)

Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK) haben intrinsische Tyrosinkinase-Aktivität (auf diesem Weg wirken viele Wachstumsfaktoren, Zytokine, Insulin, IGF, Adipokine, Ephrine) Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren haben selbst keine Kinase-Aktivität, sondern aktivieren zytoplasmatische Nichtrezeptor-Tyrosinkinasen (so wirken zahlreiche Interleukine, Interferone, Erythropoetin, Somatotropin, Prolactin, Leptin)

Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren haben selbst keine Kinase-Aktivität, sondern aktivieren zytoplasmatische Nichtrezeptor-Tyrosinkinasen (so wirken zahlreiche Interleukine, Interferone, Erythropoetin, Somatotropin, Prolactin, Leptin) Rezeptor- Tyrosinphosphatasen, die man zur Aktivierung von Lymphozyten benötigt. Bei Anregung erlangen Rezeptor Tyrosinphosphatasen hohe Aktivität. In unstimulierten Zellen ist ihre Zahl gering, und ihre Halbwertszeit ist kurz, was ihre Wirkung begrenzt.

Rezeptor- Tyrosinphosphatasen, die man zur Aktivierung von Lymphozyten benötigt. Bei Anregung erlangen Rezeptor Tyrosinphosphatasen hohe Aktivität. In unstimulierten Zellen ist ihre Zahl gering, und ihre Halbwertszeit ist kurz, was ihre Wirkung begrenzt.

Ein Signalmolekül / Ligand bindet an die extrazelluläre Domäne der RTK → Gestaltsänderung des Rezeptors → Dimerisierung des Rezeptors ("aus 2 mach' 1")

Ein Signalmolekül / Ligand bindet an die extrazelluläre Domäne der RTK → Gestaltsänderung des Rezeptors → Dimerisierung des Rezeptors ("aus 2 mach' 1") Der dimerisierte Rezeptor phosphoryliert spezifische Tyrosingruppen (Autophosphorylierung)

Der dimerisierte Rezeptor phosphoryliert spezifische Tyrosingruppen (Autophosphorylierung) Die Phosphotyrosingruppen binden an Adapter- / Dockingproteine, diese aktivieren Signalkaskaden

Die Phosphotyrosingruppen binden an Adapter- / Dockingproteine, diese aktivieren Signalkaskaden Die Signalwege triggern die Phosphorylierung von Zielproteinen in Zellkern, Zytoplasma und Zellmembran

Die Signalwege triggern die Phosphorylierung von Zielproteinen in Zellkern, Zytoplasma und Zellmembran Der Mechanismus wird beendet durch Abbau von Signalmolekülen durch

extrazelluläre Proteasen, ligandenaktivierte Endozytose und lysosomalen

Abbau der Rezeptoren u.a.

Der Mechanismus wird beendet durch Abbau von Signalmolekülen durch

extrazelluläre Proteasen, ligandenaktivierte Endozytose und lysosomalen

Abbau der Rezeptoren u.a. JAKs (Januskinasen)

sind Tyrosinkinasen (sie phosphorylieren Proteine am Tyrosin), die sich

an den intrazellulären Teil von Rezeptoren anlagern und diese

phosphorylieren (aktivieren) können. Unterschiedliche Rezeptoren binden

unterschiedliche JAKs.

JAKs (Januskinasen)

sind Tyrosinkinasen (sie phosphorylieren Proteine am Tyrosin), die sich

an den intrazellulären Teil von Rezeptoren anlagern und diese

phosphorylieren (aktivieren) können. Unterschiedliche Rezeptoren binden

unterschiedliche JAKs.

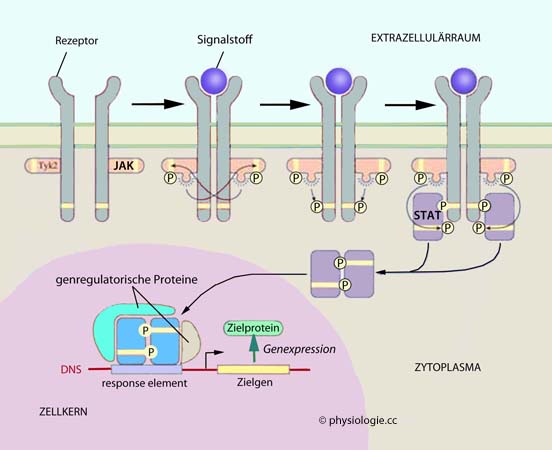

Abbildung: JAK-STAT-Mechanismus

Abbildung: JAK-STAT-Mechanismus

STATs (Signal transducer and activator of transcription) sind Transkriptionsfaktoren, die monomer im Zytoplasma vorliegen und bei Aktivierung (z.B. durch Zytokine) an intrazelluläre Domänen von Zytokinrezeptoren binden, von JAKs phosphoryliert werden, vom Rezeptorkomplex dissoziieren, dimerisieren, in den Zellkern wandern und Transkriptionsvorgänge regulieren (

STATs (Signal transducer and activator of transcription) sind Transkriptionsfaktoren, die monomer im Zytoplasma vorliegen und bei Aktivierung (z.B. durch Zytokine) an intrazelluläre Domänen von Zytokinrezeptoren binden, von JAKs phosphoryliert werden, vom Rezeptorkomplex dissoziieren, dimerisieren, in den Zellkern wandern und Transkriptionsvorgänge regulieren ( Abbildung).

Abbildung). Abbildung). Sie warten auf die Ankunft "ihrer" Hormone - Steroide, Vitamin D-Hormon, Schilddrüsenhormone - im Zytoplasma oder im Zellkern. Binden sie an entsprechende DNA-Sequenzen (HRE, Hormone response elements), geben sie den Kopiervorgang entsprechender Gene und damit die Synthese bestimmter Proteine (insbesondere Enzyme) frei.

Abbildung). Sie warten auf die Ankunft "ihrer" Hormone - Steroide, Vitamin D-Hormon, Schilddrüsenhormone - im Zytoplasma oder im Zellkern. Binden sie an entsprechende DNA-Sequenzen (HRE, Hormone response elements), geben sie den Kopiervorgang entsprechender Gene und damit die Synthese bestimmter Proteine (insbesondere Enzyme) frei.

Abbildung: Wie Hormone über intrazelluläre Rezeptoren die Proteinsynthese einschalten

Abbildung: Wie Hormone über intrazelluläre Rezeptoren die Proteinsynthese einschalten Einer Domäne am N-Ende (ATD: Amino terminus domain), die hormonunabhängig transkriptionsaktivierend wirkt;

Einer Domäne am N-Ende (ATD: Amino terminus domain), die hormonunabhängig transkriptionsaktivierend wirkt; einer DNA-bindenden Domäne (DBD: DNA binding domain), die mit Zinkfingermotiven, die HREs der DNA binden können;

einer DNA-bindenden Domäne (DBD: DNA binding domain), die mit Zinkfingermotiven, die HREs der DNA binden können; dem C-Ende (LBD: Ligand binding domain),

das den Liganden (das Hormon) bindet, koregulatorische Proteine (HSP)

anlagert, dimerisiert, mit Chaperonen assoziiert und allenfalls die

Verlagerung in den Zellkern orchestriert.

dem C-Ende (LBD: Ligand binding domain),

das den Liganden (das Hormon) bindet, koregulatorische Proteine (HSP)

anlagert, dimerisiert, mit Chaperonen assoziiert und allenfalls die

Verlagerung in den Zellkern orchestriert. Chaperone

Chaperone  sind

Proteine, welche die Faltung oder Entfaltung von großen

Proteinmolekülen oder Proteinkomplexen bei deren Synthese oder

Denaturierung unterstützen. Sie beteiligen sich auch an Transfer und

Abbau von Eiweißen, im endoplasmatischen Retikulum kommen sie besonders

häufig vor. Hier kümmern sie sich u.a. um die korrekte Faltung von

Eiweißmolekülen (folding chaperones),

um Lektinwirkung etc. Chaperonproteine machen etwa 10% des menschlichen

Proteoms aus und werden stark exprimiert.

sind

Proteine, welche die Faltung oder Entfaltung von großen

Proteinmolekülen oder Proteinkomplexen bei deren Synthese oder

Denaturierung unterstützen. Sie beteiligen sich auch an Transfer und

Abbau von Eiweißen, im endoplasmatischen Retikulum kommen sie besonders

häufig vor. Hier kümmern sie sich u.a. um die korrekte Faltung von

Eiweißmolekülen (folding chaperones),

um Lektinwirkung etc. Chaperonproteine machen etwa 10% des menschlichen

Proteoms aus und werden stark exprimiert.  Ein besonders flexibler Mittelteil des Rezeptormoleküls (hinge region)

wirkt auf die Bewegung des Rezeptors durch die Zelle, erleichtert seine

Dimerisierung und kann die Anlagerung an verschiedene DNA-Abschnitte

beeinflussen.

Ein besonders flexibler Mittelteil des Rezeptormoleküls (hinge region)

wirkt auf die Bewegung des Rezeptors durch die Zelle, erleichtert seine

Dimerisierung und kann die Anlagerung an verschiedene DNA-Abschnitte

beeinflussen. Androgene (ARE: androgen-response element),

Androgene (ARE: androgen-response element), Östrogene (ERE: estrogen-response element),

Östrogene (ERE: estrogen-response element),  Progesteron (PRE: progesterone-response element),

Progesteron (PRE: progesterone-response element), Cortisol (GRE: glucocorticoid-response element),

Cortisol (GRE: glucocorticoid-response element), Mineralcorticoide (MRE: mineralcorticoid-response element).

Mineralcorticoide (MRE: mineralcorticoid-response element).

Abbildung:

Abbildung:

Abbildung: Signalverstärkung

Abbildung: Signalverstärkung

Divergenz bedeutet,

dass ein bestimmter Transmitter verschiedene Neurone (oder auch

verschiedene Teile ein und desselben Neurons) ungleich beeinflusst -

mittels unterschiedlicher Rezeptoren (z.B. adrenerge α- vs.

β-Rezeptoren); Divergenz kann auf jeder Stufe der Signalverarbeitung

auftreten. Konvergenz bedeutet,

dass unterschiedliche Transmitter - über unterschiedliche Rezeptoren -

auf ein un denselben Ionenkanal wirken. Die Konvergenz kann sich auf

der Ebene der second messenger oder der Ionenkanäle ergeben.

Divergenz bedeutet,

dass ein bestimmter Transmitter verschiedene Neurone (oder auch

verschiedene Teile ein und desselben Neurons) ungleich beeinflusst -

mittels unterschiedlicher Rezeptoren (z.B. adrenerge α- vs.

β-Rezeptoren); Divergenz kann auf jeder Stufe der Signalverarbeitung

auftreten. Konvergenz bedeutet,

dass unterschiedliche Transmitter - über unterschiedliche Rezeptoren -

auf ein un denselben Ionenkanal wirken. Die Konvergenz kann sich auf

der Ebene der second messenger oder der Ionenkanäle ergeben. Über mechanische Reize (mechanically gated),

Über mechanische Reize (mechanically gated),  elektrische Reize (voltage-gated),

elektrische Reize (voltage-gated),  Bindungspartner von Rezeptoren (ligand-gated).

Bindungspartner von Rezeptoren (ligand-gated).

Abbildung: Calciumionen als intrazellulärer Botenstoff

Abbildung: Calciumionen als intrazellulärer Botenstoff

vgl. dort

vgl. dort

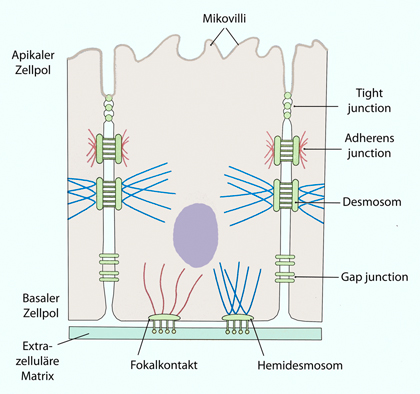

Abbildung: Interzelluläre Verbindungen

Abbildung: Interzelluläre Verbindungen

Adhäsionsverbindungen (adherens junctions)

über Cadherine (diese sind intrazellulär über Ankerproteine wie

Catenine, Vinculin und α-Actinin an Aktinfilamente in der Zelle

fixiert),

Adhäsionsverbindungen (adherens junctions)

über Cadherine (diese sind intrazellulär über Ankerproteine wie

Catenine, Vinculin und α-Actinin an Aktinfilamente in der Zelle

fixiert), Desmosomen in Form von Punktdesmosomen (puncta adhaerentes), Gürteldesmosomen

(zonulae adhaerentes) oder Streifendesmosomen (fasciae adhaerentes).

Dabei binden Desmocolline und Desmogleine einer Zelle an Moleküle

desselben Typs einer Nachbarzelle. Desmoplakine und Plakoglobin knüpfen

sie an intermediäre Filamente in der Zelle (vgl. dort)

Desmosomen in Form von Punktdesmosomen (puncta adhaerentes), Gürteldesmosomen

(zonulae adhaerentes) oder Streifendesmosomen (fasciae adhaerentes).

Dabei binden Desmocolline und Desmogleine einer Zelle an Moleküle

desselben Typs einer Nachbarzelle. Desmoplakine und Plakoglobin knüpfen

sie an intermediäre Filamente in der Zelle (vgl. dort) Aktinverknüpfte fokale Adhäsionen (Fokalkontakte. actin-linked focal adhesions)

verknüpfen punktförmig das Aktingerüst des Zytoskeletts über Integrine

mit der extrazellulären Matrix. Die Integrine sind intrazellulär via

Ankerproteine wie Talin, Vinculin, Filamin und α-Actinin an Aktinfilamenten befestigt

Aktinverknüpfte fokale Adhäsionen (Fokalkontakte. actin-linked focal adhesions)

verknüpfen punktförmig das Aktingerüst des Zytoskeletts über Integrine

mit der extrazellulären Matrix. Die Integrine sind intrazellulär via

Ankerproteine wie Talin, Vinculin, Filamin und α-Actinin an Aktinfilamenten befestigt Hemidesmosomen

verknüpfen epitheliale Zellen mit Basalmembranen. Integrine binden

intrazellulär an intermediäre Filamente via Ankerproteine wie Plectin,

extrazellulär an Laminin der Basalmembran

Hemidesmosomen

verknüpfen epitheliale Zellen mit Basalmembranen. Integrine binden

intrazellulär an intermediäre Filamente via Ankerproteine wie Plectin,

extrazellulär an Laminin der Basalmembran Interdigitierende Zellfortsätze (die einem Klettverschluss ähneln) können Zellen miteinander mechanisch verknüpfen, wie in der Linse des Auges.

Interdigitierende Zellfortsätze (die einem Klettverschluss ähneln) können Zellen miteinander mechanisch verknüpfen, wie in der Linse des Auges. Adhärenten Verbindungen (adherens junctions) für Aktinfilamente, und

Adhärenten Verbindungen (adherens junctions) für Aktinfilamente, und Desmosomen (maculae adherentes) für Intermediärfilamente.

Desmosomen (maculae adherentes) für Intermediärfilamente. Aktinverknüpfte und

Aktinverknüpfte und über Intermediärfilamente verknüpfte (s. Tabelle).

über Intermediärfilamente verknüpfte (s. Tabelle). Ankerverbindungen  Nach Alberts et al, Molekularbiologie der Zelle, 6. Aufl. 2017 |

||||

| Art |

Transmembranes Adhäsionsprotein |

Extrazellulärer Ligand |

Intrazelluläre Verbindung |

Intrazelluläre Adapterproteine |

| Adhärente Verbindung |

Klassische Cadherine |

Cadherin auf Nachbarzelle |

Aktin- filamente |

Catenine (α, β), Vinculin u.a. |

| Desmosomen |

Nichtklassische Cadherine |

Nichtklassische Cadherine auf Nachbarzelle |

Intermediär- filamente |

γ-Catenin, Vinculin u.a. |

| Aktinverknüpfte Zell-Matrix- Verbindungen |

Integrin |

Extrazelluläre Matrixproteine |

Aktin- filamente |

Talin, Vinculin u.a. |

| Hemi- desmosomen |

Integrin, Kollagen (Typ XVII) |

Extrazelluläre Matrixproteine | Intermediär- filamente |

Plektin u.a. |

Eine intrazelluläre Domäne, welche sich an Elemente des Zytoskeletts (Aktin- und intermediäre Filamente) knüpft,

Eine intrazelluläre Domäne, welche sich an Elemente des Zytoskeletts (Aktin- und intermediäre Filamente) knüpft, eine transmembranale (lipophile) Domäne zur Verankerung in der Zellmembran,

eine transmembranale (lipophile) Domäne zur Verankerung in der Zellmembran,  eine extrazelluläre Domäne, die Kontakt mit einerm identen (homophile Bindung) oder einem unterschiedlichen CAM einer Nachbarzelle (heterophile Bindung) oder mit Komponenten der extrazellulären Matrix aufbaut.

eine extrazelluläre Domäne, die Kontakt mit einerm identen (homophile Bindung) oder einem unterschiedlichen CAM einer Nachbarzelle (heterophile Bindung) oder mit Komponenten der extrazellulären Matrix aufbaut. Cadherine sind Ca++-abhängige

(daher die Bezeichnung) transmembranale Proteine, die für

Zell-Zell-Adhäsion, Zellpolarität, Signaltransduktion und Morphogenese

wichtig sind. Cadherine können homophile interzelluläre Bindungen herstellen.

Cadherine sind Ca++-abhängige

(daher die Bezeichnung) transmembranale Proteine, die für

Zell-Zell-Adhäsion, Zellpolarität, Signaltransduktion und Morphogenese

wichtig sind. Cadherine können homophile interzelluläre Bindungen herstellen. Integrine sind Adhäsione-Heterodimere (sie bestehen aus zwei Komponenten) mit einer Anlagerungsstelle für

RGD (Arg-Gly-Asp) - einer Bindungssequenz, die besonders häufig in

Matrixproteinen vorkommt, z.B. in Fibronektin. Sie verbinden Zellen - z.B. Leukozyten - mit der umgebenden Matrix (Bindung

an spezifische Aminosäuresequenzen in Kollagen, Fibronektin, Laminin)

und kommen außer an

Erythrozyten überall vor. Sie beteiligen sich an der Regulation von

Zellproliferation und Differenzierung (sie "integrieren"

durch extrazelluläre Liganden getriggerte Signale mit Gestaltsänderung,

Bewegung und phagozytotischer Aktivität der Zelle).

Intrazelluläre Signale können die Affinität der Integrine zu ihren

Liganden durch Konformationsänderung erhöhen (inside-out signaling).

Integrine sind Adhäsione-Heterodimere (sie bestehen aus zwei Komponenten) mit einer Anlagerungsstelle für

RGD (Arg-Gly-Asp) - einer Bindungssequenz, die besonders häufig in

Matrixproteinen vorkommt, z.B. in Fibronektin. Sie verbinden Zellen - z.B. Leukozyten - mit der umgebenden Matrix (Bindung

an spezifische Aminosäuresequenzen in Kollagen, Fibronektin, Laminin)

und kommen außer an

Erythrozyten überall vor. Sie beteiligen sich an der Regulation von

Zellproliferation und Differenzierung (sie "integrieren"

durch extrazelluläre Liganden getriggerte Signale mit Gestaltsänderung,

Bewegung und phagozytotischer Aktivität der Zelle).

Intrazelluläre Signale können die Affinität der Integrine zu ihren

Liganden durch Konformationsänderung erhöhen (inside-out signaling). Selektine stellen vorübergehende Verbindungen zwischen bestimmten Zellarten im Blutkreislauf her.

Beispielsweise finden frisch differenziertte Lymphozyten den richtigen

Entwicklungsweg, indem ihr L-Selektin mit Adhäsionsmolekülen an

Endothelzellen in Lymphknoten interagieren. E-Selektin findet sich in der Membranen von Endothelzellen, P-Selektin auf Blutplättchen (platelets), L-Selektin auf Leukozyten. Auf diese Weise kann der Austritt von Leukozyten in das Gewebe (Extravasation) reguliert werden.

Selektine stellen vorübergehende Verbindungen zwischen bestimmten Zellarten im Blutkreislauf her.

Beispielsweise finden frisch differenziertte Lymphozyten den richtigen

Entwicklungsweg, indem ihr L-Selektin mit Adhäsionsmolekülen an

Endothelzellen in Lymphknoten interagieren. E-Selektin findet sich in der Membranen von Endothelzellen, P-Selektin auf Blutplättchen (platelets), L-Selektin auf Leukozyten. Auf diese Weise kann der Austritt von Leukozyten in das Gewebe (Extravasation) reguliert werden. Ig-CAMs (immunoglobulin superfamily cell adhesion molecules) besitzen Ig-ähnliche

Domänen und bilden eine große funktionelle Proteinfamilie, die sowohl

homo- als auch heterophile Bindungen etablieren. Zu ihnen gehören

zahlreiche Proteingruppen, wie ICAMs (interzellulär), NCAMs (neuronal),

VCAMs (vaskulär), PECAMs (Plättchen und Endothelien) usw.

Ig-CAMs (immunoglobulin superfamily cell adhesion molecules) besitzen Ig-ähnliche

Domänen und bilden eine große funktionelle Proteinfamilie, die sowohl

homo- als auch heterophile Bindungen etablieren. Zu ihnen gehören

zahlreiche Proteingruppen, wie ICAMs (interzellulär), NCAMs (neuronal),

VCAMs (vaskulär), PECAMs (Plättchen und Endothelien) usw. der

mechanischen Festigkeit - scheibenförmige Desmosomen (maculae adhaerentes) und gürtelförmige Zonulae adhaerentes (adhering junctions)

z.B. zwischen Epithelzellen (Keratine u.a.), Muskelzellen (Desmin

u.a.). Besonders zahlreich sind Desmosomen in Geweben ausgebildet, die

starker Krafteinwirkung unterworfen sind. Intermediärfilamente

übertragen die Kraft auf das Zytoskelett;

der

mechanischen Festigkeit - scheibenförmige Desmosomen (maculae adhaerentes) und gürtelförmige Zonulae adhaerentes (adhering junctions)

z.B. zwischen Epithelzellen (Keratine u.a.), Muskelzellen (Desmin

u.a.). Besonders zahlreich sind Desmosomen in Geweben ausgebildet, die

starker Krafteinwirkung unterworfen sind. Intermediärfilamente

übertragen die Kraft auf das Zytoskelett;  der Abdichtung des Extrazellulärraums kombiniert mit einem Siebeffekt (Schlussleisten, tight

junctions, s.

der Abdichtung des Extrazellulärraums kombiniert mit einem Siebeffekt (Schlussleisten, tight

junctions, s.  Abbildung unten), oder

Abbildung unten), oder  der Verbindung der Zellinnenräume (Nexus, gap junctions) - das macht den direkten Austausch von Stoffen und elektrischen Ladungen zwischen benachbarten Zellen möglich.

der Verbindung der Zellinnenräume (Nexus, gap junctions) - das macht den direkten Austausch von Stoffen und elektrischen Ladungen zwischen benachbarten Zellen möglich.

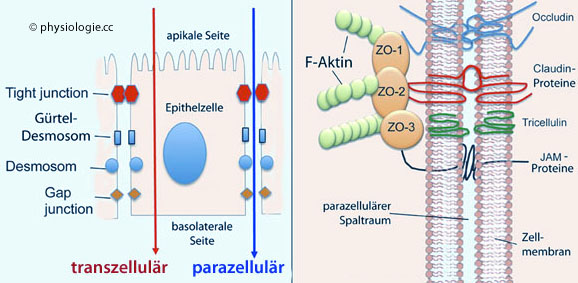

Abbildung: Verbindungen zwischen Zellen

Abbildung: Verbindungen zwischen Zellen

Interzellulärer Austausch: Gap junctions

(Nexus, Porengröße ~1,4 nm, Spaltbreite 2-4 nm) liegen in der Nähe der Zellbasis und erlauben den

interzellulären Austausch kleiner Moleküle und Ionen und

wirken auch als "elektrische Brücken", z.B. bei der

Erregungsausbreitung im Herzmuskel. Sie bilden direkte Verbindungen

zwischen dem Zytoplasma zweier benachbarter Zellen (

Interzellulärer Austausch: Gap junctions

(Nexus, Porengröße ~1,4 nm, Spaltbreite 2-4 nm) liegen in der Nähe der Zellbasis und erlauben den

interzellulären Austausch kleiner Moleküle und Ionen und

wirken auch als "elektrische Brücken", z.B. bei der

Erregungsausbreitung im Herzmuskel. Sie bilden direkte Verbindungen

zwischen dem Zytoplasma zweier benachbarter Zellen ( Abbildung).

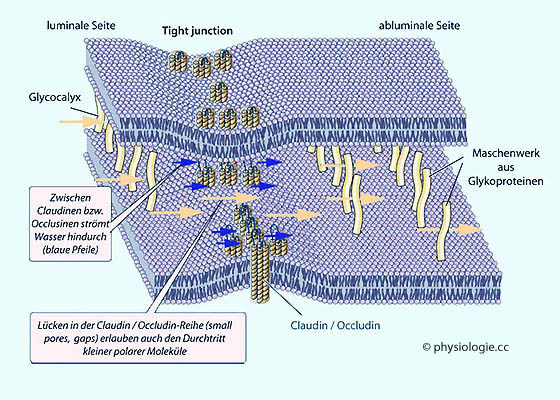

Abbildung).  Abdichtung und Siebung: Tight junctions

(Schlussleisten, zonulae occludentes) grenzen apikale und basolaterale Membran voneinander ab. Dabei beschränken sie die Seitwärtsbewegung von Membranmolekülen auf ein

apikales und ein basolaterales Kompartiment. Diese "Zaunfunktion"

erhält die Polarität von Zellen, deren Membranbestandteile sich

zwischen apikalem und balolateralem Abschnitt (

Abdichtung und Siebung: Tight junctions

(Schlussleisten, zonulae occludentes) grenzen apikale und basolaterale Membran voneinander ab. Dabei beschränken sie die Seitwärtsbewegung von Membranmolekülen auf ein

apikales und ein basolaterales Kompartiment. Diese "Zaunfunktion"

erhält die Polarität von Zellen, deren Membranbestandteile sich

zwischen apikalem und balolateralem Abschnitt ( Abbildung) stark unterscheiden und

verschiedene Funktionen (gerichteter Stofftransport!) erfüllen.

Abbildung) stark unterscheiden und

verschiedene Funktionen (gerichteter Stofftransport!) erfüllen.

Abbildung: Tight junctions und Claudin

Abbildung: Tight junctions und Claudin

(Menschen haben 26 verschiedene Claudin-Gene), Occludin, Cadherin,

Cingulin, Catenin.

(Menschen haben 26 verschiedene Claudin-Gene), Occludin, Cadherin,

Cingulin, Catenin.

Abbildung: Tight junction

Abbildung: Tight junction

Junctional adhesion molecules und Tricellulin.

Diese Moleküle haben intra-, trans- und extrazelluläre Domänen und

übernehmen spezifische Rollen bei der Abdichtung von

Schlussleistensystemen, indem sie mit Hilfe von Gerüstproteinen (scaffold proteins) untereinander und mit Proteinen des Zytoskeletts (z.B. Aktinfilamenten) zusammenwirken.

Junctional adhesion molecules und Tricellulin.

Diese Moleküle haben intra-, trans- und extrazelluläre Domänen und

übernehmen spezifische Rollen bei der Abdichtung von

Schlussleistensystemen, indem sie mit Hilfe von Gerüstproteinen (scaffold proteins) untereinander und mit Proteinen des Zytoskeletts (z.B. Aktinfilamenten) zusammenwirken. Anheftung, Kontakt, Festigung: Gürteldesmosomen (zonulae adhaerentes), Streifendesmosomen (fasciae adhaerentes) und Punktdesmosomen (puncta adhaerentia) gehören zur Gruppe der Adhäsionsverbindungen (adhering junctions). Solche

mechanischen Verstärkungen finden sich zum Beispiel zwischen

Epithelzellen. Sie stabilisieren interzelluläre Kontakte und spielen auch eine Rolle für

die die Übertragung von Signalen von einer Zelle auf die andere, für die Erhaltung der Polarität von Zellen (apikal - basolateral), sowie in der Embryogenese.

Anheftung, Kontakt, Festigung: Gürteldesmosomen (zonulae adhaerentes), Streifendesmosomen (fasciae adhaerentes) und Punktdesmosomen (puncta adhaerentia) gehören zur Gruppe der Adhäsionsverbindungen (adhering junctions). Solche

mechanischen Verstärkungen finden sich zum Beispiel zwischen

Epithelzellen. Sie stabilisieren interzelluläre Kontakte und spielen auch eine Rolle für

die die Übertragung von Signalen von einer Zelle auf die andere, für die Erhaltung der Polarität von Zellen (apikal - basolateral), sowie in der Embryogenese.

Abbildung: Kontakt zwischen Epithelzellen

Abbildung: Kontakt zwischen Epithelzellen

Die Mehrzahl der klinisch bedeutsamen Medikamente greift an Rezeptoren an: Agonisten fördern, Antagonisten hemmen den jeweiligen physiologischen Vorgang der Signaltransduktion.

Die Mehrzahl der klinisch bedeutsamen Medikamente greift an Rezeptoren an: Agonisten fördern, Antagonisten hemmen den jeweiligen physiologischen Vorgang der Signaltransduktion.  So werden ß-Agonisten zur Entspannung der Gebärmutter (Tokolyse) oder bei asthma bronchiale eingesetzt,

So werden ß-Agonisten zur Entspannung der Gebärmutter (Tokolyse) oder bei asthma bronchiale eingesetzt,

ß-Blocker (Antagonisten) bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen und Migräne.

ß-Blocker (Antagonisten) bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen und Migräne.

Rezeptormoleküle in der Zellmembran reagieren auf Schlüsselreize und lösen zelluläre Reaktionen aus. Zellen beeinflussen einander

über Veränderungen des Membranpotentials oder der Konzentration

intrazellulärer Signalstoffe. Es gibt in der Zellmembran verankerte (extrazelluläre, transmembranale, intrazelluläre Domäne; Angrifspunkt für Proteo- / Peptidhormone, Neurotransmitter, Katecholamine; bewirken

Signalverstärkung und wirken rasch) und intrazelluläre Rezeptoren (für fettlösliche Hormone; wirken über Transkription und Translation) Rezeptormoleküle in der Zellmembran reagieren auf Schlüsselreize und lösen zelluläre Reaktionen aus. Zellen beeinflussen einander

über Veränderungen des Membranpotentials oder der Konzentration

intrazellulärer Signalstoffe. Es gibt in der Zellmembran verankerte (extrazelluläre, transmembranale, intrazelluläre Domäne; Angrifspunkt für Proteo- / Peptidhormone, Neurotransmitter, Katecholamine; bewirken

Signalverstärkung und wirken rasch) und intrazelluläre Rezeptoren (für fettlösliche Hormone; wirken über Transkription und Translation) Rezeptoren

werden nach verschiedenen Kriterien eingeteilt (Struktur, Position,

Wirkungsmechanismus, Signalweg): Enzymatisch aktive Rezeptoren

(z.B. Insulinrezeptor), Ionenkanäle (z.B. Glutamatrezeptor),

G-Protein-gekoppelte (z.B. muskarinischer Rezeptor), nukleäre (z.B. Östrogenrezeptor). Die Bindung einen "agonistischen"

Signalstoffs an einen Rezeptor führt zu Konformationsänderungen, die

Ionen durch die Membran treten lassen, second messenger freisetzen, Enzyme aktivieren und/oder die Ablesung von Genen (in)aktivieren. Bindung eines Antagonisten blockiert den Rezeptorweg Rezeptoren

werden nach verschiedenen Kriterien eingeteilt (Struktur, Position,

Wirkungsmechanismus, Signalweg): Enzymatisch aktive Rezeptoren

(z.B. Insulinrezeptor), Ionenkanäle (z.B. Glutamatrezeptor),

G-Protein-gekoppelte (z.B. muskarinischer Rezeptor), nukleäre (z.B. Östrogenrezeptor). Die Bindung einen "agonistischen"

Signalstoffs an einen Rezeptor führt zu Konformationsänderungen, die

Ionen durch die Membran treten lassen, second messenger freisetzen, Enzyme aktivieren und/oder die Ablesung von Genen (in)aktivieren. Bindung eines Antagonisten blockiert den Rezeptorweg Interzelluläre Kontakte dienen der mechanischen Festigkeit und Anheftung (Desmosomen) sowie Verbindungen zwischen Zellen und extrazellulärer Matrix (Integrine etc); der Abdichtung (tight junctions: Permeabilität, Siebeffekt, selektive Diffusion, Erhaltung der Zellpolarität - apikal / basolateral: "Zaunfunktion"); oder der Verbindung der Zellinnenräume (gap junctions mit Connexonen: Elektrische Brücke, Stoff- und Informationsaustausch). Signalstoffe, Membranpotential, pH-Wert und Ca++-Konzentration beeinflussen die Durchlässigkeit von gap junctions Interzelluläre Kontakte dienen der mechanischen Festigkeit und Anheftung (Desmosomen) sowie Verbindungen zwischen Zellen und extrazellulärer Matrix (Integrine etc); der Abdichtung (tight junctions: Permeabilität, Siebeffekt, selektive Diffusion, Erhaltung der Zellpolarität - apikal / basolateral: "Zaunfunktion"); oder der Verbindung der Zellinnenräume (gap junctions mit Connexonen: Elektrische Brücke, Stoff- und Informationsaustausch). Signalstoffe, Membranpotential, pH-Wert und Ca++-Konzentration beeinflussen die Durchlässigkeit von gap junctions |