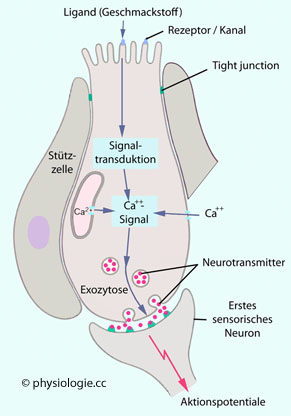

| Geschmackszellen sind kurzlebige (10 Tage) sekundäre Sinneszellen. Bindung eines Geschmacksstoffes an Rezeptormoleküle (TR: taste receptors) aktiviert ein spezielles G-Protein (Gustducin),

Phospholipase und Inositolphosphat. Ca++-Ionen strömen ein und erhöhen

daraufhin den Kationeneinstrom durch Kanalproteine (TRP). Geschmacksinformation wird von Zunge, Gaumen und Rachenwand über den VII. (chorda tympani), IX. und X. Hirnnerven zum Hirnstamm (nucl. tractus solitarii) geleitet. Sie trägt zur reflektorischen Steuerung von Motorik (Kau- und Schluckbewegungen), Speichelfluss und Anregung des Verdauungssystems bei; andererseits werden höhergelegene Zentren (Insel, Orbitofrontalcortex, Hypothalamus, Mandelkerne) eingebunden. Geruchszellen sind primäre Sinneszellen, die in die nasale Mukosa (Riechepithel) ragen - diese enthält odorant-binding proteins zur Lösung hydrophober Geruchsstoffe. Auch Geruchs-Sinneszellen sind kurzlebig (4 Wochen). Der - rasch adaptierende - Geruchssinn steht im Dienst von Nahrungsbeurteilung, Orientierung, sozialer und sexueller Kommunikation sowie der Warnung vor Gefahr (brenzliger Geruch). Die Geruchsinformation wird in das phylogenetisch sehr alte (vom Thalamus noch unabhängige) Riechhirn projiziert, das eng mit dem limbischen System - und damit intensiv emotionalen Dimensionen - zusammenhängt: Das allokortikale Rhinencephalon grenzt direkt an den Hippocampus. |

Geruch (olfaktorisches System)

Geruch (olfaktorisches System)  Zentrale Informationsverarbeitung

Zentrale Informationsverarbeitung  Bulbus olfactorius und Netzhaut: Vergleich der Verschaltungsmuster

Bulbus olfactorius und Netzhaut: Vergleich der Verschaltungsmuster Pheromone

Pheromone

Core messages

Core messages Abbildung) - auf

attraktive, abstoßende (z.B. Giftstoffe) oder warnende Komponenten

(z.B. Brandgeruch).

Abbildung) - auf

attraktive, abstoßende (z.B. Giftstoffe) oder warnende Komponenten

(z.B. Brandgeruch).

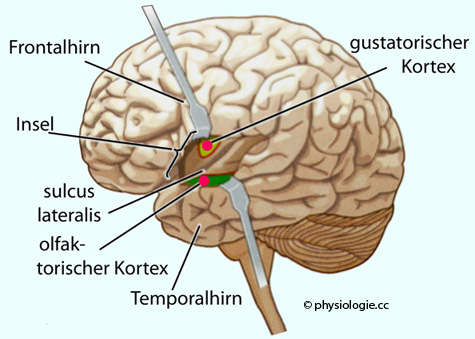

Abbildung: Lage der Geruchs- und Geschmacksrezeptoren

Abbildung: Lage der Geruchs- und Geschmacksrezeptoren

(bulbus und

pedunculus olfactorius) - ohne thalamische Beteiligung -, der

Geschmackssinn im

(neokortikalen) Parietallappen repräsentiert (Insel) - mit Schaltung über den Thalamus (nucl.

ventralis posteromedialis). Beide Sinnesinformationen (olfaktorisch,

gustatorisch) werden dem limbischen System

(Amygdala, Hypothalamus) als zentraler Instanz - mit autonom-nervösen und emotionalen Komponenten - zugeleitet.

(bulbus und

pedunculus olfactorius) - ohne thalamische Beteiligung -, der

Geschmackssinn im

(neokortikalen) Parietallappen repräsentiert (Insel) - mit Schaltung über den Thalamus (nucl.

ventralis posteromedialis). Beide Sinnesinformationen (olfaktorisch,

gustatorisch) werden dem limbischen System

(Amygdala, Hypothalamus) als zentraler Instanz - mit autonom-nervösen und emotionalen Komponenten - zugeleitet.

Abbildung: Zunge, Papillen, Geschmacksknospen

Abbildung: Zunge, Papillen, Geschmacksknospen Abbildung unten) - über diese

haben im Speichel gelöste Geschmacksstoffe Zugang zu den

Rezeptormolekülen der Mikrovilli.

Abbildung unten) - über diese

haben im Speichel gelöste Geschmacksstoffe Zugang zu den

Rezeptormolekülen der Mikrovilli.

Abbildung). Die Sinneszellen haben bis zu 50 Mikrovilli (1-2 µm lang), die zur

Geschmackspore hin ragen und Geschmacksstoffe detektieren

(Oberflächenvergrößerung).

Abbildung). Die Sinneszellen haben bis zu 50 Mikrovilli (1-2 µm lang), die zur

Geschmackspore hin ragen und Geschmacksstoffe detektieren

(Oberflächenvergrößerung).

Abbildung: Geschmacksrezeptoren und Geschmacksknospe

Abbildung: Geschmacksrezeptoren und Geschmacksknospe

| Geschmacksrezeptoren adaptieren innerhalb weniger Minuten fast vollständig |

Abbildung: Geschmackstransduktion in einer Geschmackszelle

Abbildung: Geschmackstransduktion in einer Geschmackszelle

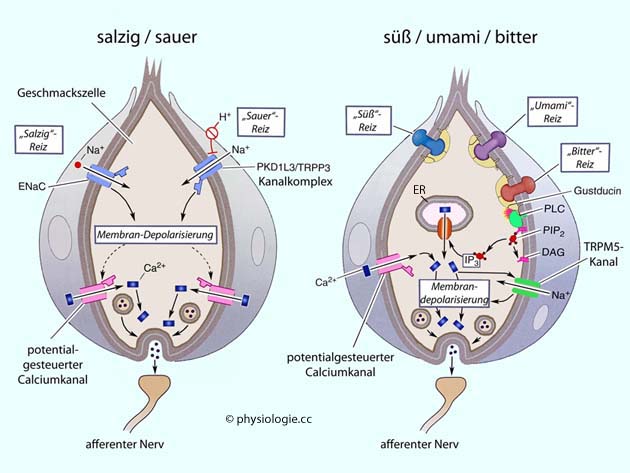

| Süß-, Bitter- und Umami-Rezeptoren aktivieren G-Proteine In die Signalkette sind Adenylylcyclase (→ cAMP), Phospholipase C (→ IP3) und Ca++ involviert. K+-Kanäle schließen, Ca++-Kanäle öffnen, die Zelle wird depolarisiert |

Abbildung).

Ob die Zunge des Menschen allerdings ENaCs exprimiert, ist fraglich

(das ENaC-blockierende Diuretikum Amilorid scheint die Detektion sauren

Geschmacks nicht zu beeinflussen), andererseits gibt es

Geschmacksrezeptoren, welche keines der bekannten

Geschmacksrezeptor-Moleküle exprimieren. Es kann vermutet werden, dass

es weitere, bisher nicht entdeckte Sensormoleküle gibt.

Abbildung).

Ob die Zunge des Menschen allerdings ENaCs exprimiert, ist fraglich

(das ENaC-blockierende Diuretikum Amilorid scheint die Detektion sauren

Geschmacks nicht zu beeinflussen), andererseits gibt es

Geschmacksrezeptoren, welche keines der bekannten

Geschmacksrezeptor-Moleküle exprimieren. Es kann vermutet werden, dass

es weitere, bisher nicht entdeckte Sensormoleküle gibt.

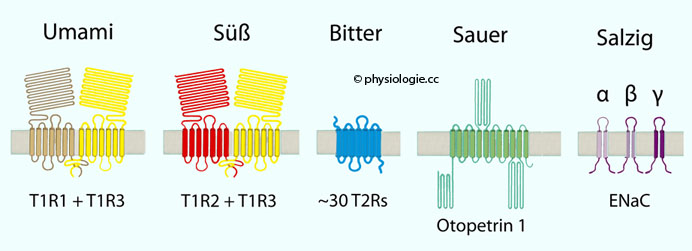

Abbildung: Geschmacksrezeptoren

Abbildung: Geschmacksrezeptoren

Salzig: Epitheliale

Natriumkanäle (ENaC) in salzsensitiven Geschmackszellen stehen

normalerweise offen; steigt die extrazelluläre Natriumkonzentration,

dringt Na+

vermehrt in die Zelle ein, die dadurch depolarisiert wird (es entsteht ein Rezeptorpotential). Die physiologische

Reaktion auf "Salzigkeit" ist konzentrationsabhängig: Kochsalz wird in

niedrigerer Konzentration (10-150 mM) als angenehm empfunden, höhere

Konzentrationen meist als unangenehm (diese stimulieren auch Sauer- und

Bitter-Rezeptoren). Das Begleitanion bestimmt die "salzig"-Empfindung

mit (Natriumchlorid schmeckt z.B. anders als Natriumbicarbonat gleicher molarer Konzentration).

Salzig: Epitheliale

Natriumkanäle (ENaC) in salzsensitiven Geschmackszellen stehen

normalerweise offen; steigt die extrazelluläre Natriumkonzentration,

dringt Na+

vermehrt in die Zelle ein, die dadurch depolarisiert wird (es entsteht ein Rezeptorpotential). Die physiologische

Reaktion auf "Salzigkeit" ist konzentrationsabhängig: Kochsalz wird in

niedrigerer Konzentration (10-150 mM) als angenehm empfunden, höhere

Konzentrationen meist als unangenehm (diese stimulieren auch Sauer- und

Bitter-Rezeptoren). Das Begleitanion bestimmt die "salzig"-Empfindung

mit (Natriumchlorid schmeckt z.B. anders als Natriumbicarbonat gleicher molarer Konzentration). Sauer: Protonen gelangen durch Ionenkanäle oder unmittelbar durch die

Membran in die Zelle. Der Einfluss auf verschiedene Ionenkanäle ( TRPP3, ASICs, HCNs) wirkt depolarisierend, öffnet Ca++-Kanäle

und führt zur Freisetzung des Transmitters (Serotonin) aus

Speichervesikeln. Neuerdings wurde ein Mitglied der Otopetrin-Proteine

(das für die Bildung der Otolithen im Innenohr eine Rolle spielt, daher der Name), OTOP-1, als Säurerezeptor identifiziert (

Sauer: Protonen gelangen durch Ionenkanäle oder unmittelbar durch die

Membran in die Zelle. Der Einfluss auf verschiedene Ionenkanäle ( TRPP3, ASICs, HCNs) wirkt depolarisierend, öffnet Ca++-Kanäle

und führt zur Freisetzung des Transmitters (Serotonin) aus

Speichervesikeln. Neuerdings wurde ein Mitglied der Otopetrin-Proteine

(das für die Bildung der Otolithen im Innenohr eine Rolle spielt, daher der Name), OTOP-1, als Säurerezeptor identifiziert ( Abbildung).

Abbildung). Süß stimuliert eine G-Protein-abhängige T1R2/T1R3-Rezeptorkombination (diese Kombinationen gehören zur T1-Rezeptorfamilie).

Diese Rezeptoren haben sehr große extrazelluläre Domänen, welche "süße"

Substanzen (Zucker, Zuckerersatzstoffe, einige Aminosäuren und Peptide)

mit niedriger Affinität im millimolaren Bereich binden (so werden nur

ernährungsphysiologisch relevante Mengen an Zuckern erkannt) und den

Rezeptor aktivieren. Fällt einer dieser Rezeptoren aus, ist kein

Empfinden für "süß" mehr möglich.

Süß stimuliert eine G-Protein-abhängige T1R2/T1R3-Rezeptorkombination (diese Kombinationen gehören zur T1-Rezeptorfamilie).

Diese Rezeptoren haben sehr große extrazelluläre Domänen, welche "süße"

Substanzen (Zucker, Zuckerersatzstoffe, einige Aminosäuren und Peptide)

mit niedriger Affinität im millimolaren Bereich binden (so werden nur

ernährungsphysiologisch relevante Mengen an Zuckern erkannt) und den

Rezeptor aktivieren. Fällt einer dieser Rezeptoren aus, ist kein

Empfinden für "süß" mehr möglich. Umami

(japanisch "schmackhaft", "köstlich") wird über metabotrope Rezeptoren für L-Aminosäuren vermittelt (verkörpert durch L-Glutamat, monosodium glutamate MSG): Einem Komplex aus zwei T1-Subtypen, T1R1 und T1R3. Sie

finden sich in

allen geschmacksempfindlichen Schleimhautzonen, vor allem in papillae

fungiformes. Entwicklungsgeschichtlich dürften diese Rezeptoren die

Präferenz für Proteine in der Nahrung gefördert haben.

Umami

(japanisch "schmackhaft", "köstlich") wird über metabotrope Rezeptoren für L-Aminosäuren vermittelt (verkörpert durch L-Glutamat, monosodium glutamate MSG): Einem Komplex aus zwei T1-Subtypen, T1R1 und T1R3. Sie

finden sich in

allen geschmacksempfindlichen Schleimhautzonen, vor allem in papillae

fungiformes. Entwicklungsgeschichtlich dürften diese Rezeptoren die

Präferenz für Proteine in der Nahrung gefördert haben. Bitter hat Warnfunktion (viele Giftstoffe schmecken bitter), ist aber auch eine Geschmackskomponente in Koffein und Alkaloiden (Nikotin). Die (beim Menschen etwa 25) verschiedenen Bittersensoren

von der Gruppe T2R sind heptahelikale metabotrope Rezeptoren, welche

die verschiedenen Bitterstoffe hochaffin (im mikromolekularen Bereich)

binden. Jede bitterempfindliche Geschmackszelle exprimiert die meisten

oder alle der T2R-Typen, integriert also die Bittersignale. Mutationen in T2R-Genen können individuelle Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber "bitter" bedingen.

Bitter hat Warnfunktion (viele Giftstoffe schmecken bitter), ist aber auch eine Geschmackskomponente in Koffein und Alkaloiden (Nikotin). Die (beim Menschen etwa 25) verschiedenen Bittersensoren

von der Gruppe T2R sind heptahelikale metabotrope Rezeptoren, welche

die verschiedenen Bitterstoffe hochaffin (im mikromolekularen Bereich)

binden. Jede bitterempfindliche Geschmackszelle exprimiert die meisten

oder alle der T2R-Typen, integriert also die Bittersignale. Mutationen in T2R-Genen können individuelle Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber "bitter" bedingen.

Abbildung: Geschmackstransduktion

Abbildung: Geschmackstransduktion

(IX) und vagus (X).

(IX) und vagus (X). | Geschmack |

salzig |

sauer |

süß |

umami |

bitter |

| Rezeptor |

PKD2L1 |

TRPP3 |

T1R2/T1R3 |

T1R1/T1R3 |

T2R |

| Art |

Ionenkanal |

Ionenkanal |

GPCR |

GPCR |

GPCR |

| Effekt in Zelle |

Depolari- sierung ↑[Ca++] Exozytose |

Depolari- sierung ↑[Ca++] Exozytose |

PLC IP3, PIP2 ↑[Ca++], TRPM5 Depolari- sierung, Transmitter- freisetzung |

PLC IP3, PIP2 ↑[Ca++], TRPM5 Depolari- sierung, Transmitter- freisetzung |

PLC IP3, PIP2 ↑[Ca++], TRPM5 Depolari- sierung, Transmitter- freisetzung |

| Transmitter |

Serotonin |

Serotonin |

ATP |

ATP |

ATP |

| Zelltyp |

Bezeichnung |

Funktion / Eigenschaft |

| I |

Stützzelle |

unterstützende Funktion (wie Gliazelle), mehrere Mikrovilli |

| II |

Sinneszelle |

wahrscheinlich Großteil der Geschmacksrezeptoren, exprimiert α-Gustducin, einzelner Mikrovillus am apikalen Pol |

| III |

Typ-III-Zelle |

bilden Synapsen mit afferenten Hirnnervenzellen (VII, IX, X) |

| IV |

Basalzelle |

bilden neue Geschmackssinneszellen |

Dieses dem Transduzin sehr ähnliche Protein aktiviert Phospholipase (ß2) und den Inositolphosphatweg. IP3 steigert die intrazelluläre Freisetzung von Calciumionen, was wiederum den Kationeneinstrom in die Zelle erhöht (der spezifische Geschmackstransduktionskanal heißt Transient receptor potential cation channel subfamily M member 5, TRPM5).

Dieses dem Transduzin sehr ähnliche Protein aktiviert Phospholipase (ß2) und den Inositolphosphatweg. IP3 steigert die intrazelluläre Freisetzung von Calciumionen, was wiederum den Kationeneinstrom in die Zelle erhöht (der spezifische Geschmackstransduktionskanal heißt Transient receptor potential cation channel subfamily M member 5, TRPM5).  Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Zentrale Projektionen vom Geschmackssinn

Abbildung: Zentrale Projektionen vom Geschmackssinn

Der N. facialis (VII - chorda tympani, Zellkörper im ggl. geniculi) versorgt den vorderen Teil der Zunge und des Gaumens,

Der N. facialis (VII - chorda tympani, Zellkörper im ggl. geniculi) versorgt den vorderen Teil der Zunge und des Gaumens, der N.

glossopharyngeus

(IX, Zellkörper im ggl. petrosum) rückwärtige Teile der Zunge (papillae

circumvallatae),

der N.

glossopharyngeus

(IX, Zellkörper im ggl. petrosum) rückwärtige Teile der Zunge (papillae

circumvallatae),  der N. vagus (X, Zellkörper im ggl. nodosum) Rachenwand und Kehldeckel.

der N. vagus (X, Zellkörper im ggl. nodosum) Rachenwand und Kehldeckel.| Alle Geschmacksafferenzen projizieren auf den nucleus tractus solitarii |

zum

(kontralateralen) Thalamus (nucl. ventralis posteromedialis, nucl. ventrobasalis),

zum

(kontralateralen) Thalamus (nucl. ventralis posteromedialis, nucl. ventrobasalis), | Im nucleus posteromedialis des Thalamus wird vom 2. auf das 3. Neuron umgeschaltet |

von hier zum Geschmacksareal der vorderen Insel und dem frontalen Operculum (area 36: primäre Geschmacksrinde, primary gustatory cortex) sowie zum unteren gyrus postcentralis; und weiter in die Geschmacksareale des orbitofrontalen Cortex (hier entstehen Aromaeindrücke);

von hier zum Geschmacksareal der vorderen Insel und dem frontalen Operculum (area 36: primäre Geschmacksrinde, primary gustatory cortex) sowie zum unteren gyrus postcentralis; und weiter in die Geschmacksareale des orbitofrontalen Cortex (hier entstehen Aromaeindrücke);  zu Hypothalamus (der vermutlich auch Impulse betreffend süß, leicht salzig sowie Umami verstärkt) und Mandelkernen (autonom-endokrine und emotionale Verarbeitung der Geschmackswahrnehmung);

zu Hypothalamus (der vermutlich auch Impulse betreffend süß, leicht salzig sowie Umami verstärkt) und Mandelkernen (autonom-endokrine und emotionale Verarbeitung der Geschmackswahrnehmung); zum Hirnstamm - hauptsächlich medulla oblongata (Reflexverwaltung: Speichelbildung, Schlucken, Brechreflex..).

zum Hirnstamm - hauptsächlich medulla oblongata (Reflexverwaltung: Speichelbildung, Schlucken, Brechreflex..). Einige Fasern projzieren auf den Vaguskern (Verdauungsreflexe).

Einige Fasern projzieren auf den Vaguskern (Verdauungsreflexe).| Vergleich olfaktorisches / gustatorisches System | ||

| Geruchssinn |

Geschmackssinn |

|

| Sinneszellen |

Primäre Sinneszellen Zilien Riechepithel |

Sekundäre Sinneszellen Mikrovilli Geschmacksknospen |

| Hirnnerven |

I (V) | VII, IX, X |

| 1. Umschaltung im ZNS |

Bulbus olfactorius | Hirnstamm (nucl. tractus solitarii) |

| Cortexareal |

Piriformer und Orbitofrontalcortex |

Insel |

| Adäquate Reize |

Einige 109 Duftstoffe |

5 Grundqualitäten |

| Funktion |

Fern- und Nahsinn Nahrungskontrolle Verdauungsreflexe Kommunikation / Fortpflanzung |

Nahsinn Nahrungskontrolle Steuerung Nahrungsaufnahme Verdauungsreflexe |

Über Geruchsnerv und Siebbeinplatte als Lymphpfad für das Gehirn s. dort

Über Geruchsnerv und Siebbeinplatte als Lymphpfad für das Gehirn s. dort

Abbildung: Struktur eines Geruchsrezeptormoleküls

Abbildung: Struktur eines Geruchsrezeptormoleküls

Abbildung).

Die Geruchsrezeptor-DNA gehören zur umfangreichsten Genfamilie des

Genoms von Säugetieren. Individuelle Unterschiede in der

Empfindlichkeit gegenüber definierten Stoffen ergibt sich aus Polymorphismen in der jeweiligen Genaustattung einer Person.

Abbildung).

Die Geruchsrezeptor-DNA gehören zur umfangreichsten Genfamilie des

Genoms von Säugetieren. Individuelle Unterschiede in der

Empfindlichkeit gegenüber definierten Stoffen ergibt sich aus Polymorphismen in der jeweiligen Genaustattung einer Person.

Abbildung: Geruchssinn

Abbildung: Geruchssinn

Abbildung). Dies sind primäre

Sinneszellen mit einem apikalen "Riechköpfchen" - einem singulären

Dendriten mit einigen (8 bis 20)

Zilien, die bündelartig in die Schleimschicht der Mukosa ragen und so

die olfaktorisch aktive Fläche erweitern - und einem Axon, das durch

die lamina cribriformis bis zu einem Glomerulus in bulbus olfactorius

zieht. Die Zilien

enthalten die Geruchsrezeptoren, der Schleim spezielle odorant-binding proteins,

welche die Löslichkeit hydrophober Geruchsstoffe erhöhen. Die Enden der

Zilien sind verdickt und enthalten Vakuolen, welche pinozytotisch aktiv

sind: Sie nehmen Flüssigkeit auf und transportieren diese über den

olfaktorischen Nerven zum Gehirn (die physiologische Bedeutung dieser

Tatsache ist unklar). Die Summe aller Axone (fila olfactoria) macht den

1. Hirnnerven aus.

Abbildung). Dies sind primäre

Sinneszellen mit einem apikalen "Riechköpfchen" - einem singulären

Dendriten mit einigen (8 bis 20)

Zilien, die bündelartig in die Schleimschicht der Mukosa ragen und so

die olfaktorisch aktive Fläche erweitern - und einem Axon, das durch

die lamina cribriformis bis zu einem Glomerulus in bulbus olfactorius

zieht. Die Zilien

enthalten die Geruchsrezeptoren, der Schleim spezielle odorant-binding proteins,

welche die Löslichkeit hydrophober Geruchsstoffe erhöhen. Die Enden der

Zilien sind verdickt und enthalten Vakuolen, welche pinozytotisch aktiv

sind: Sie nehmen Flüssigkeit auf und transportieren diese über den

olfaktorischen Nerven zum Gehirn (die physiologische Bedeutung dieser

Tatsache ist unklar). Die Summe aller Axone (fila olfactoria) macht den

1. Hirnnerven aus.

Abbildung: Geruchsrezeptoren im Körper

Abbildung: Geruchsrezeptoren im Körper

Abbildung); die Expression einiger Rezeptortypen ist streng

zellspezifisch beschränkt, andere finden sich weit über die Gewebe

verstreut. Die Funktion dieser Rezeptoren - wie Beteiligung an

interzellulären Erkennungsprozessen, Zellmigration und -proliferation,

Exozytose oder Apoptose - und das mögliche therapeutische Potential sind

Gegenstand aktueller Forschung.

Abbildung); die Expression einiger Rezeptortypen ist streng

zellspezifisch beschränkt, andere finden sich weit über die Gewebe

verstreut. Die Funktion dieser Rezeptoren - wie Beteiligung an

interzellulären Erkennungsprozessen, Zellmigration und -proliferation,

Exozytose oder Apoptose - und das mögliche therapeutische Potential sind

Gegenstand aktueller Forschung. | Unterschiedliche Geruchsrezeptoren werden von unterschiedlichen Genen codiert |

Abbildung: Geruchsrezeption

Abbildung: Geruchsrezeption

Abbildung)

Abbildung) Der Geruchsstoff bindet an spezifische Rezeptorproteine in der Zilienmembran

Der Geruchsstoff bindet an spezifische Rezeptorproteine in der Zilienmembran Die Aktivierung des Rezeptors stimuliert ein heterotrimeres G-Protein, Golf

Die Aktivierung des Rezeptors stimuliert ein heterotrimeres G-Protein, Golf  Golf aktiviert Adenylylcyclase III (ein spezieller Typus der Adenylylcyklase), diese kann zahlreiche cAMP-Moleküle produzieren (Verstärkung)

Golf aktiviert Adenylylcyclase III (ein spezieller Typus der Adenylylcyklase), diese kann zahlreiche cAMP-Moleküle produzieren (Verstärkung) cAMP bindet an einen nichtselektiven Kationenkanal (CNG: Cyclic nucleotide-gated ion channel)

cAMP bindet an einen nichtselektiven Kationenkanal (CNG: Cyclic nucleotide-gated ion channel)  cAMP öffnet den Kationenkanal - das tut auch cGMP -, und die Permeabilität für Kationen (Na+, K+, Ca++) nimmt zu

cAMP öffnet den Kationenkanal - das tut auch cGMP -, und die Permeabilität für Kationen (Na+, K+, Ca++) nimmt zu Der Netto-Einstrom von Kationen depolarisiert die Zelle

Der Netto-Einstrom von Kationen depolarisiert die Zelle Die in das Zytoplasma eingedrungenen Ca++-Ionen öffnen calciumabhängige Chloridkanäle (Anoctamin 2); der Chloridausstrom verstärkt die Depolarisierung

Die in das Zytoplasma eingedrungenen Ca++-Ionen öffnen calciumabhängige Chloridkanäle (Anoctamin 2); der Chloridausstrom verstärkt die Depolarisierung Der Betrag des so entstandenen Rezeptorpotentials

ist der Konzentration des Duftstoffes proportional. Bei Überschreiten

des Schwellenpotentials treten - nicht nur an den Zilien, sondern an der gesamten olfaktorischen Zelle - Aktionspotentiale auf, die dem bulbus

olfactorius zufließen.

Der Betrag des so entstandenen Rezeptorpotentials

ist der Konzentration des Duftstoffes proportional. Bei Überschreiten

des Schwellenpotentials treten - nicht nur an den Zilien, sondern an der gesamten olfaktorischen Zelle - Aktionspotentiale auf, die dem bulbus

olfactorius zufließen.| Geruchsrezeptoren sind metabotrope heptahelikale G-Protein-gekoppelte Rezeptoren Aktivierung der Adenylylcyclase erhöht [cAMP], öffnet Ionenkanäle und führt zu Depolarisation |

Die Anwesenheit reiner Duftstoffe wird exquisit über den N. olfactorius übermittelt (z.B. Zimt, Vanille).

Die Anwesenheit reiner Duftstoffe wird exquisit über den N. olfactorius übermittelt (z.B. Zimt, Vanille).  Zahlreiche Duftstofe haben eine trigeminale Komponente:

Diese haben eine nozizeptive Warnunktion (z.B. Ammoniak, Salmiak,

Chlor). Für eine Schmerzwahrnehmung sind typischerweise höhere

Konzentrationen notwendig als für die reine Geruchswahrnehmung; sie

bleibt andererseits auch bei völligem Ausfall des Geruchsempfindens

(Anosmie) intakt.

Zahlreiche Duftstofe haben eine trigeminale Komponente:

Diese haben eine nozizeptive Warnunktion (z.B. Ammoniak, Salmiak,

Chlor). Für eine Schmerzwahrnehmung sind typischerweise höhere

Konzentrationen notwendig als für die reine Geruchswahrnehmung; sie

bleibt andererseits auch bei völligem Ausfall des Geruchsempfindens

(Anosmie) intakt.  Duftstoffe mit Geschmackkomponente beteiligen sich an der Auslösung von Geschmacksempfindungen (z.B. Pyridin oder Chloroform).

Duftstoffe mit Geschmackkomponente beteiligen sich an der Auslösung von Geschmacksempfindungen (z.B. Pyridin oder Chloroform). Schweißproduktion (bakterielle Abbauvorgänge)

Schweißproduktion (bakterielle Abbauvorgänge)

Hygiene (Mundgeruch)

Hygiene (Mundgeruch)

Alter (Geruchsintensität hängt mit Hormonmuster

und Riechvermögen zusammen)

Alter (Geruchsintensität hängt mit Hormonmuster

und Riechvermögen zusammen)

Ernährung (z.B. Knoblauchgeruch)

Ernährung (z.B. Knoblauchgeruch)

Zustand

(z.B. Acetongeruch bei Hunger: Ketose)

Zustand

(z.B. Acetongeruch bei Hunger: Ketose)

Krankheit (z.B.

Ammoniakgeruch bei Leberschäden).

Krankheit (z.B.

Ammoniakgeruch bei Leberschäden).  (subjektive Skala: ein ruhender Erwachsener emittiert 1 Olf, ein 12jähriges

Kind 2 Olf, ein Sportler nach athletischer Betätigung 30 Olf).

(subjektive Skala: ein ruhender Erwachsener emittiert 1 Olf, ein 12jähriges

Kind 2 Olf, ein Sportler nach athletischer Betätigung 30 Olf).| Geruchsrezeptoren adaptieren rasch und fast vollständig (gilt nicht für Gerüche mit Warncharakter) |

Ca++-Ionen,

die infolge Reizung der Rezeptoren frei werden, verstärken und

verlängern die Depolarisation nicht nur, sondern binden auch an

Calmodulin. Der Ca++-Calmodulin-Komplex hemmt den CNG-Kanal,

was die Depolarisation verringert

Ca++-Ionen,

die infolge Reizung der Rezeptoren frei werden, verstärken und

verlängern die Depolarisation nicht nur, sondern binden auch an

Calmodulin. Der Ca++-Calmodulin-Komplex hemmt den CNG-Kanal,

was die Depolarisation verringert Ca++-Ionen aktivieren Phosphodiesterasen, was cAMP abbaut und den CNG-Kanal ebenfalls inhibiert

Ca++-Ionen aktivieren Phosphodiesterasen, was cAMP abbaut und den CNG-Kanal ebenfalls inhibiert Die Rezeptoren der Zilien werden nach Bindung des Geruchsstoffs endozytiert (receptor downregulation)

Die Rezeptoren der Zilien werden nach Bindung des Geruchsstoffs endozytiert (receptor downregulation)

Abbildung: Das Riechsystem

Abbildung: Das Riechsystem

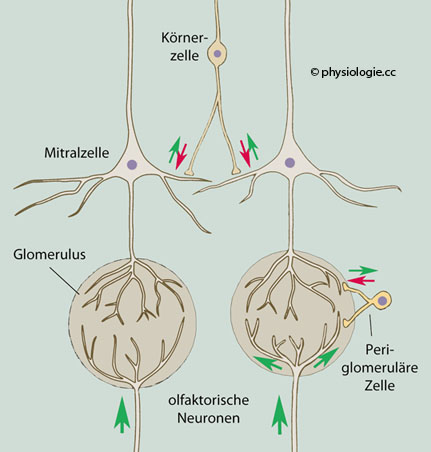

Die auf einen Glomerulus

konvergierende Information stammt von Sinneszellen, die einen

bestimmten Geruchsrezeptor

exprimieren. Das Gehirn orientiert sich an der Stärke der Erregung der

Glomeruli, das Muster entspricht einer "Geruchslandkarte" der Umgebung.

Die auf einen Glomerulus

konvergierende Information stammt von Sinneszellen, die einen

bestimmten Geruchsrezeptor

exprimieren. Das Gehirn orientiert sich an der Stärke der Erregung der

Glomeruli, das Muster entspricht einer "Geruchslandkarte" der Umgebung. Kontrastierung der afferenten Erregungsmuster durch laterale Hemmung. Projektionen von Mitral- und Büschelzellen regen Interneurone an: Periglomeruläre und Körnerzellen. Diese hemmen benachbarte Mitral- und Büschelzellen (ähnlich wie Horizontalzellen der Netzhaut auf Photorezeptorzellen oder olivo-cochleäre Efferenzen (Neurone aus der oberen Olive) auf Haarzellen im Innenohr inhibierend wirken).

Kontrastierung der afferenten Erregungsmuster durch laterale Hemmung. Projektionen von Mitral- und Büschelzellen regen Interneurone an: Periglomeruläre und Körnerzellen. Diese hemmen benachbarte Mitral- und Büschelzellen (ähnlich wie Horizontalzellen der Netzhaut auf Photorezeptorzellen oder olivo-cochleäre Efferenzen (Neurone aus der oberen Olive) auf Haarzellen im Innenohr inhibierend wirken).  Modifikation afferenter Aktivität durch negative Rückkopplung sowie durch Efferenzen aus dem

limbischen System. Diese regen glutamaterg periglomeruläre und Körnerzellen an und hemmen

die

Weiterleitung von Geruchsinformation über sekundäre Geruchsneuronen.

Die Übertragung von Geruchsinformation wird so eingeschränkt

(Adaptation).

Modifikation afferenter Aktivität durch negative Rückkopplung sowie durch Efferenzen aus dem

limbischen System. Diese regen glutamaterg periglomeruläre und Körnerzellen an und hemmen

die

Weiterleitung von Geruchsinformation über sekundäre Geruchsneuronen.

Die Übertragung von Geruchsinformation wird so eingeschränkt

(Adaptation).

Abbildung: Interneurone im bulbus olfactorius

Abbildung: Interneurone im bulbus olfactorius

Dieser

Mechanismus kann seinerseits durch Endocannabinoide

gehemmt werden (die präsynaptischen Endigungen der modifizierenden

efferenten Faserrn verfügen über CB1-Rezeptoren). Das erklärt, warum

Cannabis die Geruchsempfindung steigert (Disinhibition) und so appetitanregend wirkt ("Geschmack" ist zu einem guten Teil Geruch).

Dieser

Mechanismus kann seinerseits durch Endocannabinoide

gehemmt werden (die präsynaptischen Endigungen der modifizierenden

efferenten Faserrn verfügen über CB1-Rezeptoren). Das erklärt, warum

Cannabis die Geruchsempfindung steigert (Disinhibition) und so appetitanregend wirkt ("Geschmack" ist zu einem guten Teil Geruch). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Zentren für die kortikale Verarbeitung von Geruchs- und Geschmacksinformation

Abbildung: Zentren für die kortikale Verarbeitung von Geruchs- und Geschmacksinformation

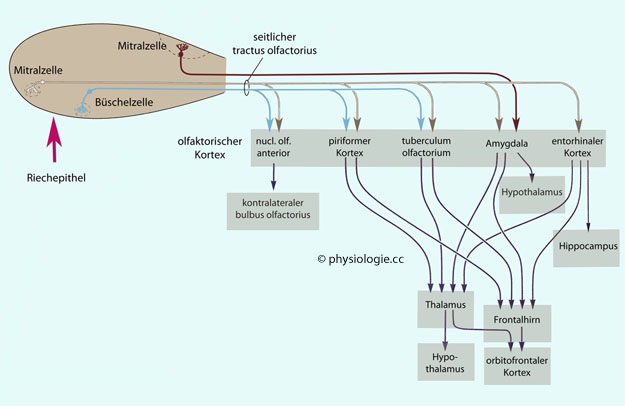

Abbildung) - ohne Umschaltung im Thalamus (als einzige sensorische Afferenz) - u.a. auf

Abbildung) - ohne Umschaltung im Thalamus (als einzige sensorische Afferenz) - u.a. auf  das tuberculum olfactorium - von hier geht es zum bulbus olfactorius der Gegenseite,

das tuberculum olfactorium - von hier geht es zum bulbus olfactorius der Gegenseite,  das limbische System (Lernvorgänge im Hippocampus),

das limbische System (Lernvorgänge im Hippocampus), den piriformen und orbitofrontalen Cortex (Duftdiskriminierung und bewusste Wahrnehmung),

den piriformen und orbitofrontalen Cortex (Duftdiskriminierung und bewusste Wahrnehmung),  den entorhinalen Cortex, von hier zu Hypothalamus und Tegmentum (emotionale Effekte).

den entorhinalen Cortex, von hier zu Hypothalamus und Tegmentum (emotionale Effekte).  Der entorhinale Cortex (EC) ist ein Teil des Allocortex im medialen Temporallappen. Er ist zentral beteiligt an den Mechanismen von Zeitgefühl, Gedächtnis und Körperbewegung und stellt eine funktionelle Brücke zwischen Großhirnrinde und Hippocampusformation dar (EC-hippocampus system).

Dieses System verwaltet vor allem den Aufbau und die Verfestigung des

(deklarativen) Gedächtnisses, räumliches Gedächtnis, sowie

Gedächtnisaufbau im Schlaf.

Der entorhinale Cortex (EC) ist ein Teil des Allocortex im medialen Temporallappen. Er ist zentral beteiligt an den Mechanismen von Zeitgefühl, Gedächtnis und Körperbewegung und stellt eine funktionelle Brücke zwischen Großhirnrinde und Hippocampusformation dar (EC-hippocampus system).

Dieses System verwaltet vor allem den Aufbau und die Verfestigung des

(deklarativen) Gedächtnisses, räumliches Gedächtnis, sowie

Gedächtnisaufbau im Schlaf.

Abbildung: Neuronale Verrbindungen im olfaktorischen System

Abbildung: Neuronale Verrbindungen im olfaktorischen System

Abbildung: Afferenzen vom bulbus olfactorius zum olfaktorischen Cortex

Abbildung: Afferenzen vom bulbus olfactorius zum olfaktorischen Cortex

Pheromone sind geruchlose Stoffe, die (bei Mitgliedern derselben Spezies) auf das sexuelle Verhalten wirken. Sie

werden u.a. von apokrinen Drüsen in Achselhöhlen, Brust und Genitalien an die Umgebung abgegeben. Über olfaktorische Afferenzen werden Neuronengruppen im

limbischen System zu neurohumoralen Reaktionen angeregt.

Pheromone sind geruchlose Stoffe, die (bei Mitgliedern derselben Spezies) auf das sexuelle Verhalten wirken. Sie

werden u.a. von apokrinen Drüsen in Achselhöhlen, Brust und Genitalien an die Umgebung abgegeben. Über olfaktorische Afferenzen werden Neuronengruppen im

limbischen System zu neurohumoralen Reaktionen angeregt. Auch die wissenschaftliche Untersuchung des Geruchssinns kann zur Erlangung hoher Würden führen: Richard Axel und Linda Buck

erhielten 2004 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin "für die

Erforschung der Riechrezeptoren und der Organisation des olfaktorischen

Systems". Beim Studium der Geruchsrezeptorentwicklung stellten sie u.a.

fest, dass die für die Geruchswahrnehmung verantwortlichen Gene (eine

Genfamilie von ~103 Mitgliedern) verschiedene Rezeptoren codieren, von denen jede Sinneszelle jeweils nur einen ausbildet.

Auch die wissenschaftliche Untersuchung des Geruchssinns kann zur Erlangung hoher Würden führen: Richard Axel und Linda Buck

erhielten 2004 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin "für die

Erforschung der Riechrezeptoren und der Organisation des olfaktorischen

Systems". Beim Studium der Geruchsrezeptorentwicklung stellten sie u.a.

fest, dass die für die Geruchswahrnehmung verantwortlichen Gene (eine

Genfamilie von ~103 Mitgliedern) verschiedene Rezeptoren codieren, von denen jede Sinneszelle jeweils nur einen ausbildet. Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Schema der Verschaltungen in bulbus olfactorius und Netzhaut

Abbildung: Schema der Verschaltungen in bulbus olfactorius und Netzhaut

; eine Abschwächung Hyposmie, ein

völliger Ausfall des Riechvermögens Anosmie

; eine Abschwächung Hyposmie, ein

völliger Ausfall des Riechvermögens Anosmie  (z.B. angeboren, als Frühsymptom neurologischer Systemerkrankungen wie Mb. Alzheimer, oder nach

Virusinfektionen). So zeigt sich z.B. bei einem Schnupfen, wie stark der Geruchssinn an

der Entstehung von "Geschmack" beteiligt ist (Speisen erscheinen

geschmacksarm, obwohl die Geschmackszellen normal arbeiten).

(z.B. angeboren, als Frühsymptom neurologischer Systemerkrankungen wie Mb. Alzheimer, oder nach

Virusinfektionen). So zeigt sich z.B. bei einem Schnupfen, wie stark der Geruchssinn an

der Entstehung von "Geschmack" beteiligt ist (Speisen erscheinen

geschmacksarm, obwohl die Geschmackszellen normal arbeiten).  bezeichnet. Geschmacksstörungen heißen Dysgeusien

bezeichnet. Geschmacksstörungen heißen Dysgeusien

(evt. bedingt durch Medikamente, Bestrahlungen etc); verminderte bzw.

verstärkte Geschmackswahrnehmung Hypo- und Hypergeusie (gr. geusis =

Geschmack).

(evt. bedingt durch Medikamente, Bestrahlungen etc); verminderte bzw.

verstärkte Geschmackswahrnehmung Hypo- und Hypergeusie (gr. geusis =

Geschmack).

2000 bis 8000 Geschmacksknospen finden sich in Zunge, Gaumen, Rachen,

Kehldeckel, oberem Ösophagus. "Bitter" wird in niedrigeren

Konzentrationen erkannt als andere Geschmäcker (Warnfunktion).

Geschmacksporen bieten eine Öffnung für die Diffusion

von Geschmacksstoffen zu den Sinneszellen. Diese tragen Mikrovilli

(Oberflächenvergrößerung) und detektieren Geschmacksstoffe. Sie

adaptieren rasch (1-2 Minuten); ihre Lebensdauer beträgt ~10 Tage

2000 bis 8000 Geschmacksknospen finden sich in Zunge, Gaumen, Rachen,

Kehldeckel, oberem Ösophagus. "Bitter" wird in niedrigeren

Konzentrationen erkannt als andere Geschmäcker (Warnfunktion).

Geschmacksporen bieten eine Öffnung für die Diffusion

von Geschmacksstoffen zu den Sinneszellen. Diese tragen Mikrovilli

(Oberflächenvergrößerung) und detektieren Geschmacksstoffe. Sie

adaptieren rasch (1-2 Minuten); ihre Lebensdauer beträgt ~10 Tage Geschmackssensible Sinneszellen sind sekundäre Sinneszellen. Ihre

Zellmembran enthält Ionenkanäle (salzig: Epitheliale

Natriumkanäle, sauer: protonenaktivierte Kationenkanäle) oder

G-Protein-gekoppelte Rezeptormoleküle. Bitter, süß und umami werden

über unterschiedlich kombinierte T1- und T2-Rezeptoren detektiert

Geschmackssensible Sinneszellen sind sekundäre Sinneszellen. Ihre

Zellmembran enthält Ionenkanäle (salzig: Epitheliale

Natriumkanäle, sauer: protonenaktivierte Kationenkanäle) oder

G-Protein-gekoppelte Rezeptormoleküle. Bitter, süß und umami werden

über unterschiedlich kombinierte T1- und T2-Rezeptoren detektiert G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirken über Adenylylcyclase (→ cAMP), Phospholipase C (→ IP3) und Ca++. K+-Kanäle schließen, Ca++-Kanäle öffnen, die Zelle wird depolarisiert G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirken über Adenylylcyclase (→ cAMP), Phospholipase C (→ IP3) und Ca++. K+-Kanäle schließen, Ca++-Kanäle öffnen, die Zelle wird depolarisiert Geschmack wird über langsame Fasern (Aδ / C) über die Hirnnerven VII

(chorda tympani: anteriore Zunge, Gaumen), IX (posteriore Zunge) und X

(Rachenwand, Kehldeckel) geleitet - zum nucl. tractus solitarii

(Geschmackskern). Projektionen erfolgen auf Hypothalamus und

Mandelkerne,

medulla oblongata (Speichelbildung, Schlucken),

Vaguskerne (Verdauungsreflexe). Im nucleus posteromedialis thalami

erfolgt eine Umschaltung vom 2. auf das 3. Neuron zu vorderer Insel,

frontalem Operculum (primäre Geschmacksrinde), unterem gyrus

postcentralis, orbitofrontalem Cortex (Aromaeindrücke)

Geschmack wird über langsame Fasern (Aδ / C) über die Hirnnerven VII

(chorda tympani: anteriore Zunge, Gaumen), IX (posteriore Zunge) und X

(Rachenwand, Kehldeckel) geleitet - zum nucl. tractus solitarii

(Geschmackskern). Projektionen erfolgen auf Hypothalamus und

Mandelkerne,

medulla oblongata (Speichelbildung, Schlucken),

Vaguskerne (Verdauungsreflexe). Im nucleus posteromedialis thalami

erfolgt eine Umschaltung vom 2. auf das 3. Neuron zu vorderer Insel,

frontalem Operculum (primäre Geschmacksrinde), unterem gyrus

postcentralis, orbitofrontalem Cortex (Aromaeindrücke) Die ~20 Millionen Geruchssinneszellen (Lebensdauer ~4 Wochen) haben

Zilien mit G-Protein-gekoppelten Geruchsrezeptoren, die im

Nasenschleim gelöste Duftstoffe detektieren - unterstützt durch odorant-binding proteins, welche die Löslichkeit hydrophober Stoffe erhöhen. Jede olfaktorische Sinneszelle exprimiert jeweils nur einen Rezeptortyp

Die ~20 Millionen Geruchssinneszellen (Lebensdauer ~4 Wochen) haben

Zilien mit G-Protein-gekoppelten Geruchsrezeptoren, die im

Nasenschleim gelöste Duftstoffe detektieren - unterstützt durch odorant-binding proteins, welche die Löslichkeit hydrophober Stoffe erhöhen. Jede olfaktorische Sinneszelle exprimiert jeweils nur einen Rezeptortyp G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirken über Adenylylcyclase, cAMP öffnet einen nichtselektiven Kationenkanal (CNG: Cyclic

nucleotide-gated ion channel), der Einstrom von Na+ und Ca++ depolarisiert die Zelle und öffnet calciumabhängige Chloridkanäle G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirken über Adenylylcyclase, cAMP öffnet einen nichtselektiven Kationenkanal (CNG: Cyclic

nucleotide-gated ion channel), der Einstrom von Na+ und Ca++ depolarisiert die Zelle und öffnet calciumabhängige Chloridkanäle Jede olfaktorische Sinneszelle exprimiert jeweils nur einen

Rezeptortyp. Unterschiedliche Gene codieren unterschiedliche

Geruchsrezeptoren; der Mensch verfügt über etwa 400 funktionstüchtige

Geruchsrezeptorgene Jede olfaktorische Sinneszelle exprimiert jeweils nur einen

Rezeptortyp. Unterschiedliche Gene codieren unterschiedliche

Geruchsrezeptoren; der Mensch verfügt über etwa 400 funktionstüchtige

Geruchsrezeptorgene Die Geruchsschwelle liegt bei ~107 Molekülen / ml Luft. Glomeruli sind chemotop organisiert: Etwa 103 Sinneszellen mit

identischen Duftrezeptoren projizieren auf jeweils eine

Mitral- oder Büschelzelle, und diese in den tractus olfactorius. Periglomeruläre und Körnerzellen werden von

efferenten Neuriten glutamaterg angeregt und wirken

inhibitorisch (rasche Adaptation, außer bei Gerüchen mit Warncharakter) Die Geruchsschwelle liegt bei ~107 Molekülen / ml Luft. Glomeruli sind chemotop organisiert: Etwa 103 Sinneszellen mit

identischen Duftrezeptoren projizieren auf jeweils eine

Mitral- oder Büschelzelle, und diese in den tractus olfactorius. Periglomeruläre und Körnerzellen werden von

efferenten Neuriten glutamaterg angeregt und wirken

inhibitorisch (rasche Adaptation, außer bei Gerüchen mit Warncharakter) Die Adaptation beruht auf mehrfachen Mechanismen: Ca++-Ionen binden an Calmodulin, Ca++-Ionen

aktivieren die Phosphodiesterase (beides verringert die

Depolarisation); Rezeptoren werden endozytiert. Zentralnervöse

Mechanismen bedingen Habituation, für diese braucht es aber Wochen,

nicht Minuten Die Adaptation beruht auf mehrfachen Mechanismen: Ca++-Ionen binden an Calmodulin, Ca++-Ionen

aktivieren die Phosphodiesterase (beides verringert die

Depolarisation); Rezeptoren werden endozytiert. Zentralnervöse

Mechanismen bedingen Habituation, für diese braucht es aber Wochen,

nicht Minuten Zentrale Verarbeitung: Aus dem bulbus olfactorius erfolgen Projektionen

auf tuberculum olfactorium und bulbus olfactorius der Gegenseite;

limbisches System (Lernvorgänge im Hippocampus); piriformen und

orbitofrontalen Cortex (Duftdiskriminierung, bewusste Wahrnehmung);

entorhinalen Cortex, Hypothalamus und Tegmentum (emotionale

Komponenten); Thalamus (nucleus mediodorsalis), frontalen Cortex,

Hypothalamus

Zentrale Verarbeitung: Aus dem bulbus olfactorius erfolgen Projektionen

auf tuberculum olfactorium und bulbus olfactorius der Gegenseite;

limbisches System (Lernvorgänge im Hippocampus); piriformen und

orbitofrontalen Cortex (Duftdiskriminierung, bewusste Wahrnehmung);

entorhinalen Cortex, Hypothalamus und Tegmentum (emotionale

Komponenten); Thalamus (nucleus mediodorsalis), frontalen Cortex,

Hypothalamus |