Ammonshorn (cornu Ammonis): Nach dem ägyptischen Gott Amun, der u.a. in der Form eines Widders verehrt wurde

Ammonshorn (cornu Ammonis): Nach dem ägyptischen Gott Amun, der u.a. in der Form eines Widders verehrt wurde| Sinnesmeldungen werden kortikal für Sekundenbruchteile als sensorisches Gedächtnis gespeichert. Anschließend halten Neuronengruppen im Präfrontalhirn Gedächtnisinhalte über

reziproke Verbindungen mit sekundären Rindenfeldern verfügbar (Kurzzeitgedächtnis), während Verbindungen zur formatio reticularis zusätzlichen Informationsfluss über den Thalamus reduzieren und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses limitieren (Fokussierung der Aufmerksamkeit). Ein Teil der im Kurzzeitgedächtnis gehaltenen Information wird dauerhaft gespeichert (Langzeitgedächtnis). Dieses teilt man ein in ein  -- deklaratives (explizites, bewusstes) Gedächtnis, vorwiegend im Temporallappen (Hippocampus) gespeichert (semantisch - Fakten, Bedeutungen; episodisch - was, wann, wo, warum), und ein  -- nicht-deklaratives (implizites) - "wissen wie". Das prozedurale Gedächtnis betrifft motorische Fertigkeiten und wird vorwiegend vom Striatum (nucleus caudatus und Putamen) gespeichert (das Kleinhirn verwaltet motorische Reflexe). Der Hippocampus speichert mit Hilfe reziproker Verbindungen mit dem gyrus parahippocampalis kontextuelle und episodische Gedächtnisinhalte und baut deklaratives Gedächtnis auf. Dazu bedarf es synaptischer Verstärkungen (Langzeitpotenzierung) und Neubildungen (Synapsen, lernfähige Kreisschaltungen). Glutamatrezeptoren (NMDAR) spielen für die Gedächtnisbildung eine Schlüsselrolle: Sie sind "Koinzidenzdetektoren" - sie öffnen, wenn sowohl der präsynaptische als auch der postsynaptische Teil der Synapse gleichzeitig oder knapp nacheinander aktiviert wird. Je häufiger das vorkommt, desto intensiver ist der synaptische Effekt (spike-timing dependent plasticity). Längerfristige Veränderungen können sowohl im Sinne einer Verstärkung (Langzeitpotenzierung) oder Abschwächung der Synapsenwirkung erfolgen (Langzeitdepression). |

Arten von Gedächtnis

Arten von Gedächtnis  Hippocampus und Erinnerung

Hippocampus und Erinnerung  Weitere am Gedächtnis beteiligte Hirnregionen

Weitere am Gedächtnis beteiligte Hirnregionen  Synaptische Plastizität, Langzeitpotenzierung / Langzeitdepression

Synaptische Plastizität, Langzeitpotenzierung / Langzeitdepression  Arten des Lernens

Arten des Lernens

Entorhinaler Cortex

Entorhinaler Cortex  Langzeitpotenzierung / Langzeitdepression

Langzeitpotenzierung / Langzeitdepression

Core messages

Core messages Das korrekte Auswachsen von Axonen wird durch spezielle chemotrope Proteine gesteuert, deren Konzentrationsgradient auf die Bewegung bzw. Wachstumsrichtung von Zielzellen entweder anziehend (attraction) oder abweisend wirken (repulsion). Sie werden z.T. sezerniert und werden über

Rezeptoren an der Zellmembran von Zielzellen erkannt und

beeinflusst die Richtung ihrer Fortbewegung bzw. ihres Vorwachsens.

Das korrekte Auswachsen von Axonen wird durch spezielle chemotrope Proteine gesteuert, deren Konzentrationsgradient auf die Bewegung bzw. Wachstumsrichtung von Zielzellen entweder anziehend (attraction) oder abweisend wirken (repulsion). Sie werden z.T. sezerniert und werden über

Rezeptoren an der Zellmembran von Zielzellen erkannt und

beeinflusst die Richtung ihrer Fortbewegung bzw. ihres Vorwachsens. ähneln in ihrem Aufbau dem extrazellulären Matrixprotein Laminin und helfen den Wachstumskegeln vorwachsender Neuriten, ihre synaptischen Ziele zu finden.

ähneln in ihrem Aufbau dem extrazellulären Matrixprotein Laminin und helfen den Wachstumskegeln vorwachsender Neuriten, ihre synaptischen Ziele zu finden. leiten nicht nur - sowohl efferente als auch afferente - Axone bei

Entwicklung und Heilung, sondern erfüllen auch Aufgaben im Rahmen von

Immunfunktionen und Knochenwachstum.

leiten nicht nur - sowohl efferente als auch afferente - Axone bei

Entwicklung und Heilung, sondern erfüllen auch Aufgaben im Rahmen von

Immunfunktionen und Knochenwachstum. Langzeitgedächtnis

Langzeitgedächtnis Information von den Sinnesorganen gelangt zunächst in das Kurzzeitgedächtnis. Es wird vom sensorimotorischen sowie präfrontalen Cortex verwaltet; zum Aufbau des Gedächtnisses (Lernprozess) ist die Hippocampusformation unverzichtbar.

Information von den Sinnesorganen gelangt zunächst in das Kurzzeitgedächtnis. Es wird vom sensorimotorischen sowie präfrontalen Cortex verwaltet; zum Aufbau des Gedächtnisses (Lernprozess) ist die Hippocampusformation unverzichtbar.

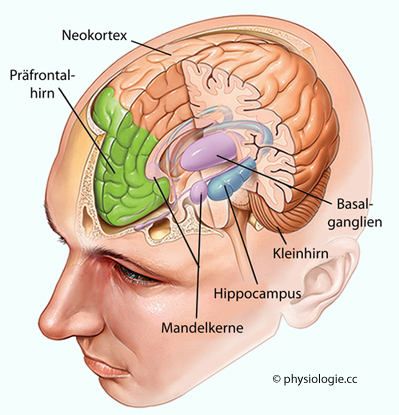

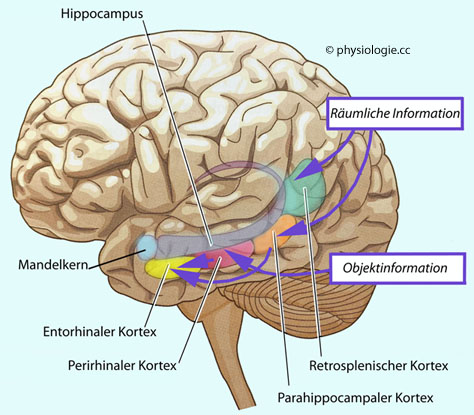

Abbildung: Erinnerungen speichernde Gehirnregionen

Abbildung: Erinnerungen speichernde Gehirnregionen

Ein Teil

der im Kurzzeitgedächtnis gehaltenen Information gelangt in das Arbeitsgedächtnis (working memory),

das Information für kurze Zeit speichert (z.B. Autonummer)

und für den Zeitraum einer betreffenden Tätigkeit andauert. Unter der Anleitung einer zentralen "Zuordnungsstation" (central executive) wird der Informationsstrom weitergeleitet - insbesondere zum dorsolateralen Präfrontalcortex, der für das Arbeitsgedächtnis essentiell ist.

Ein Teil

der im Kurzzeitgedächtnis gehaltenen Information gelangt in das Arbeitsgedächtnis (working memory),

das Information für kurze Zeit speichert (z.B. Autonummer)

und für den Zeitraum einer betreffenden Tätigkeit andauert. Unter der Anleitung einer zentralen "Zuordnungsstation" (central executive) wird der Informationsstrom weitergeleitet - insbesondere zum dorsolateralen Präfrontalcortex, der für das Arbeitsgedächtnis essentiell ist.| Das Arbeitsgedächtnis ist eine wesentliche Komponente des Kurzzeitgedächtnisses |

).

). Das sekundäre

Gedächtnis hat große Kapazität und speichert Information über längere Zeit (Minuten bis Jahre). Der Zugriff kann

länger dauern (”Einfallen“ z.B. von Prüfungsstoff durch

”Nachdenken“).

Das sekundäre

Gedächtnis hat große Kapazität und speichert Information über längere Zeit (Minuten bis Jahre). Der Zugriff kann

länger dauern (”Einfallen“ z.B. von Prüfungsstoff durch

”Nachdenken“).  Das tertiäre Gedächtnis speichert lebenslang (z.B. eigener Name) und ist durch raschen Zugriff

gekennzeichnet (kein langes Nachdenken nötig).

Das tertiäre Gedächtnis speichert lebenslang (z.B. eigener Name) und ist durch raschen Zugriff

gekennzeichnet (kein langes Nachdenken nötig).

Abbildung: Formen und Sitz des Langzeitgedächtnisses

Abbildung: Formen und Sitz des Langzeitgedächtnisses

Deklaratives (explizites, bewusstes) Gedächtnis (Wissensgedächtnis) ermöglicht die Wiedergabe von Fakten und Episoden ("wissen, dass"). Diese Inhalte werden vorwiegend im (mittleren) Temporalhirn

(insbesondere dem Hippocampus) gespeichert (elektrische Reizung des Temporalhirns kann vergessen

geglaubte Erinnerungen aktivieren).

Deklaratives (explizites, bewusstes) Gedächtnis (Wissensgedächtnis) ermöglicht die Wiedergabe von Fakten und Episoden ("wissen, dass"). Diese Inhalte werden vorwiegend im (mittleren) Temporalhirn

(insbesondere dem Hippocampus) gespeichert (elektrische Reizung des Temporalhirns kann vergessen

geglaubte Erinnerungen aktivieren).  semantisches (konzeptbasiertes: Fakten, Bedeutungen),

semantisches (konzeptbasiertes: Fakten, Bedeutungen),  episodisches (autobiografischen: Kontext - was, wann, wo, warum),

episodisches (autobiografischen: Kontext - was, wann, wo, warum),  räumliches (Orte) - eine Domäne des entorhinalen Cortex,

räumliches (Orte) - eine Domäne des entorhinalen Cortex, soziales Gedächtnis (Personen) - insbesondere durch CA2-Neuronen.

soziales Gedächtnis (Personen) - insbesondere durch CA2-Neuronen.  Nicht-deklaratives (implizites, nicht-bewusstes) Gedächtnis (Verhaltensgedächtnis) ermöglicht, zu "wissen, wie".

Dazu zählt auch die (unbewusst gesteuerte) korrekte Grammatik der

Sprache. Sitz des impliziten Gedächtnisses sind insbesondere das Kleinhirn (motorische Fähigkeiten) und die Mandelkerne (emotionale Reaktionen).

Das prozedurale Gedächtnis lernt und speichert Bewegungsabläufe (motorische Fertigkeiten - skill memory) vor allem im Bereich der Basalganglien (Striatum) - das Kleinhirn konzentriert sich auf die Präzision der Bewegungsdurchführung.

Nicht-deklaratives (implizites, nicht-bewusstes) Gedächtnis (Verhaltensgedächtnis) ermöglicht, zu "wissen, wie".

Dazu zählt auch die (unbewusst gesteuerte) korrekte Grammatik der

Sprache. Sitz des impliziten Gedächtnisses sind insbesondere das Kleinhirn (motorische Fähigkeiten) und die Mandelkerne (emotionale Reaktionen).

Das prozedurale Gedächtnis lernt und speichert Bewegungsabläufe (motorische Fertigkeiten - skill memory) vor allem im Bereich der Basalganglien (Striatum) - das Kleinhirn konzentriert sich auf die Präzision der Bewegungsdurchführung. ).

).| Basalganglien und Kleinhirn beteiligen sich an der Bildung des impliziten Gedächtnisses |

Das Wiederabrufen von (Erinnern

an) im Langzeitgedächtnis gespeicherte(r) Information benötigt

gerichtete Aufmerksamkeit. Dieser Vorgang ermöglicht den Zugang zum

Gedächtnisinhalt, aber auch dessen (unbewusste) Bearbeitung.

Wiederholtes "Erinnern" kann die dentsprechenden Inhalte verstärken, aber auch verformen.

So werden die Gedächtnisinhalte bei wiederholtem Erinnerungsvorgang

zusehends verfälscht (Zeugenaussagen vor Gericht: Je länger das

Ereignis in der Vergangenheit liegt, desto stärker sind die

betreffenden Erinnerungsinhalte unbewusst verändert).

Das Wiederabrufen von (Erinnern

an) im Langzeitgedächtnis gespeicherte(r) Information benötigt

gerichtete Aufmerksamkeit. Dieser Vorgang ermöglicht den Zugang zum

Gedächtnisinhalt, aber auch dessen (unbewusste) Bearbeitung.

Wiederholtes "Erinnern" kann die dentsprechenden Inhalte verstärken, aber auch verformen.

So werden die Gedächtnisinhalte bei wiederholtem Erinnerungsvorgang

zusehends verfälscht (Zeugenaussagen vor Gericht: Je länger das

Ereignis in der Vergangenheit liegt, desto stärker sind die

betreffenden Erinnerungsinhalte unbewusst verändert). Das Arbeitsgedächtnis nutzt frontale und parietale Rindengebiete

Das Arbeitsgedächtnis nutzt frontale und parietale Rindengebiete Lernen und Erinnern erfordert die Kooperation zahlreicher Hirnregionen

Lernen und Erinnern erfordert die Kooperation zahlreicher Hirnregionen Unterschiedliche Formen des Gedächtnisses beruhen auf der Leistung

unterschiedlicher (wenn auch überlappender) Hirnregionen

Unterschiedliche Formen des Gedächtnisses beruhen auf der Leistung

unterschiedlicher (wenn auch überlappender) Hirnregionen Jede dieser Hirnregionen beteiligt sich an unterschiedlichen Gedächtnisleistungen

Jede dieser Hirnregionen beteiligt sich an unterschiedlichen Gedächtnisleistungen

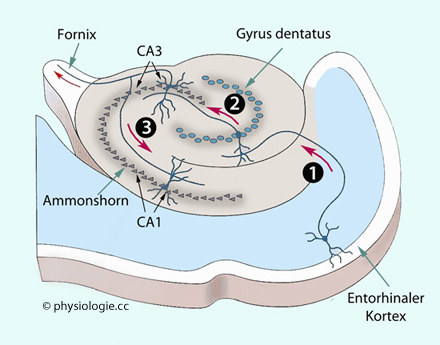

Abbildung: Hippocampusformation

Abbildung: Hippocampusformation

Der im medialen Temporallappen gelegene entorhinale Cortex ist

ein Teil des (dreischichtigen, entwicklungsgeschichtlich älteren)

Allocortex und ist mit Gedächtnisaufbau, örtlicher und zeitlicher

Orientierung beschäftigt. Funktionell ist er zwischen Hippocampus und

Neocortex geschaltet. Seine Neuriten bilden Synapsen mit Zellen des

gyrus dentatus (

Der im medialen Temporallappen gelegene entorhinale Cortex ist

ein Teil des (dreischichtigen, entwicklungsgeschichtlich älteren)

Allocortex und ist mit Gedächtnisaufbau, örtlicher und zeitlicher

Orientierung beschäftigt. Funktionell ist er zwischen Hippocampus und

Neocortex geschaltet. Seine Neuriten bilden Synapsen mit Zellen des

gyrus dentatus ( Abbildung unten) und bauen Langzeitpotenzierung auf.

Abbildung unten) und bauen Langzeitpotenzierung auf. (eines Teils des Hippocampus, in der medialen Wand des Temporallappens) erreichen:

(eines Teils des Hippocampus, in der medialen Wand des Temporallappens) erreichen:  aus lamina II direkt sowie und über Zwischenschaltung im gyrus dentatus und

aus lamina II direkt sowie und über Zwischenschaltung im gyrus dentatus und aus lamina III direkt.

aus lamina III direkt. Abbildung unten). CA3-Neuronen

(Pyramidenzellen) bilden auch untereinander starke exzitatorische

Konnexe. Auch das dient offenbar der Verstärkung von Gedächtnisspuren,

kann aber bei Übererregung zur Auslösung von Krämpfen führen.

Abbildung unten). CA3-Neuronen

(Pyramidenzellen) bilden auch untereinander starke exzitatorische

Konnexe. Auch das dient offenbar der Verstärkung von Gedächtnisspuren,

kann aber bei Übererregung zur Auslösung von Krämpfen führen.  Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Hippocampales Modellnetzwerk für Gedächtnisbildung

Abbildung: Hippocampales Modellnetzwerk für Gedächtnisbildung

Zur Bedeutung des Hippocampus für Gedächtnis und Raumorientierung s. dort

Zur Bedeutung des Hippocampus für Gedächtnis und Raumorientierung s. dort zu

CA1-Zellen → Fasern zu Subiculum → Fasern zurück zum entorhinalen Cortex.

CA3-Zellen haben auto-assoziative Verstärkungskollateralen.

zu

CA1-Zellen → Fasern zu Subiculum → Fasern zurück zum entorhinalen Cortex.

CA3-Zellen haben auto-assoziative Verstärkungskollateralen.

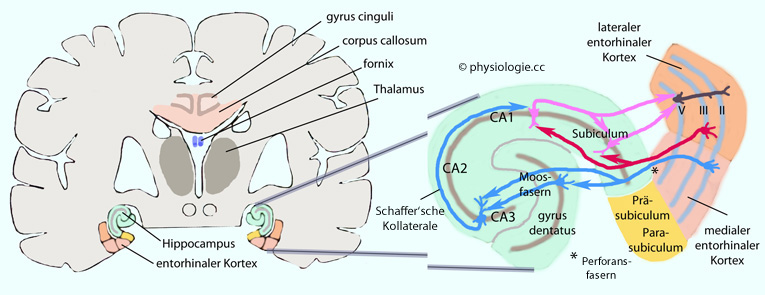

Abbildung: Schaltungen in Subiculum und hippocampalem System

Abbildung: Schaltungen in Subiculum und hippocampalem System

Abbildung: An der Gedächtnisbildung beteiligte Regionen im mittleren Temporalhirn

Abbildung: An der Gedächtnisbildung beteiligte Regionen im mittleren Temporalhirn

Abbildung) und im Präfrontalcortex. An den Hippocampus grenzen

Abbildung) und im Präfrontalcortex. An den Hippocampus grenzen  der retrosplenische Cortex

(entspricht Brodmann 29 und 30), ein assoziatives Rindengebiet, das

hinter dem Splenium des corpus callosum liegt und sich an episodischem

Gedächtnis, Raumanalyse und Körpernavigation ("ich" vs. "Umwelt")

beteiligt;

der retrosplenische Cortex

(entspricht Brodmann 29 und 30), ein assoziatives Rindengebiet, das

hinter dem Splenium des corpus callosum liegt und sich an episodischem

Gedächtnis, Raumanalyse und Körpernavigation ("ich" vs. "Umwelt")

beteiligt; der parahippocampale Cortex, zusammen mit dem retrosplenischen dient er offenbar vor allem der Projektion räumlicher Hinweise zur Gedächtnisbildung. Seine parahippocampal place area

(PPA) speichert und erkennt Umweltmuster (Räume, Landschaften), andere

Teile - vor allem im rechten gyrus parahippocampalis - erkennen soziale

Kontexte (z.B. Ironie, Sarkasmus);

der parahippocampale Cortex, zusammen mit dem retrosplenischen dient er offenbar vor allem der Projektion räumlicher Hinweise zur Gedächtnisbildung. Seine parahippocampal place area

(PPA) speichert und erkennt Umweltmuster (Räume, Landschaften), andere

Teile - vor allem im rechten gyrus parahippocampalis - erkennen soziale

Kontexte (z.B. Ironie, Sarkasmus); der perirhinale Cortex (Brodmann 35 / 36) verarbeitet Information über Objekte und ihre Identität;

der perirhinale Cortex (Brodmann 35 / 36) verarbeitet Information über Objekte und ihre Identität;  der entorhinale Cortex

(Brodmann 28 / 34) erhält und verwaltet Informationen, die über

getrennte Modalitäten hinausgehen können und sowohl räumliche als auch

zeitliche Komponenten haben.

der entorhinale Cortex

(Brodmann 28 / 34) erhält und verwaltet Informationen, die über

getrennte Modalitäten hinausgehen können und sowohl räumliche als auch

zeitliche Komponenten haben.

Abbildung: Netzwerke für Lernen und Gedächtnis

Abbildung: Netzwerke für Lernen und Gedächtnis

Abbildung) sind in motorische Lern-, Merk- und Gedächtnisabläufe involviert. Zu entsprechenden Fähigkeiten des Kleinhirns s. dort.

Abbildung) sind in motorische Lern-, Merk- und Gedächtnisabläufe involviert. Zu entsprechenden Fähigkeiten des Kleinhirns s. dort. präsynaptisch - Variation der Menge des pro Aktionspotential ausgeschütteten und / oder wiederaufgenommenen Transmitters, und / oder

präsynaptisch - Variation der Menge des pro Aktionspotential ausgeschütteten und / oder wiederaufgenommenen Transmitters, und / oder postsynaptisch - bezüglich Transmittereffekt (Zahl und/oder Empfindlichkeit der Rezeptoren) und Transmitterabbau.

postsynaptisch - bezüglich Transmittereffekt (Zahl und/oder Empfindlichkeit der Rezeptoren) und Transmitterabbau. Werden

mehr Rezeptoren in die Synapse eingebaut als aus ihr entfernt, dann

wächst die Rezeptorzahl und damit das Ausmaß der Depolarisation (EPSP)

pro Quantum freigesetzten Glutamins;

Werden

mehr Rezeptoren in die Synapse eingebaut als aus ihr entfernt, dann

wächst die Rezeptorzahl und damit das Ausmaß der Depolarisation (EPSP)

pro Quantum freigesetzten Glutamins;  umgekehrt nimmt die Amplitude des EPSP ab, wenn mehr Rezeptoren endo- als exozytiert werden.

umgekehrt nimmt die Amplitude des EPSP ab, wenn mehr Rezeptoren endo- als exozytiert werden.  NMDA-Glutamatrezeptoren (NMDAR) öffnen nur, wenn die Membran (in der sie lokalisiert sind) depolarisiert wird. Sie sind im offenen Zustand durchgängig für Na+- und (vor allem) Ca++-Ionen. Lagern sie Glutamat im nicht-depolarisierten Zustand an, ist der Ionenkanal aber durch Mg++-Ionen blockiert (Magnesiumblock).

NMDA-Glutamatrezeptoren (NMDAR) öffnen nur, wenn die Membran (in der sie lokalisiert sind) depolarisiert wird. Sie sind im offenen Zustand durchgängig für Na+- und (vor allem) Ca++-Ionen. Lagern sie Glutamat im nicht-depolarisierten Zustand an, ist der Ionenkanal aber durch Mg++-Ionen blockiert (Magnesiumblock).  AMPA-Glutamatrezeptoren (AMPAR) sind bei Anlagerung von Glutamat zwar für Na+

durchgängig und lassen dieses auch in die Zelle, der Natriumeinstrom

führt aber nur zu relativ geringer Depolarisation, nicht zu

Calciumeinstrom.

AMPA-Glutamatrezeptoren (AMPAR) sind bei Anlagerung von Glutamat zwar für Na+

durchgängig und lassen dieses auch in die Zelle, der Natriumeinstrom

führt aber nur zu relativ geringer Depolarisation, nicht zu

Calciumeinstrom.

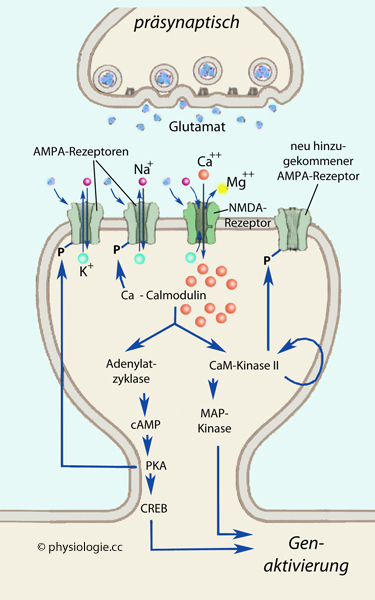

Abbildung: Mechanismen der Langzeitpotenzierung

Abbildung: Mechanismen der Langzeitpotenzierung s. dort) und ermöglicht die Einwärtsdiffusion von Ca++-Ionen. Intrazelluläre Ca++-Ionen aktivieren zahlreiche Enzyme, u.a. Calmodulin; Ca++-Calmodulin

ist der entscheidende Signalstoff für die Langzeitpotenzierung: Es

aktiviert weitere Enzyme, wie Adenylylcyclase (Adenylatzyklase) und die

Ca++-Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM-Kinase II), die sich selbst phosphoryliert.

s. dort) und ermöglicht die Einwärtsdiffusion von Ca++-Ionen. Intrazelluläre Ca++-Ionen aktivieren zahlreiche Enzyme, u.a. Calmodulin; Ca++-Calmodulin

ist der entscheidende Signalstoff für die Langzeitpotenzierung: Es

aktiviert weitere Enzyme, wie Adenylylcyclase (Adenylatzyklase) und die

Ca++-Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM-Kinase II), die sich selbst phosphoryliert.

Langzeitpotenzierung (LTP: Long-term potentiation) ist die Zunahme der Synapsenstärke, die für mindestens eine Stunde anhält. Das Gegenteil ist Langzeitdepression (LTD, long-term

depression),

die sich (bei niedriger Reizfrequenz, z.B. 10/s) an denselben Synapsen

bemerkbar machen kann, an denen (bei hoher Reizfrequenz, z.B. einige

hundert Aktionspotentiale bei 50 Hz) Langzeitpotenzierung erfolgt. Eine

Schlüsselrolle spielt dabei das intrazelluläre [Ca++]

- ist es hoch, werden vor allem Kinasen, ist es niedrig, vor allem

Phosphatasen aktiviert (s. unten). Voraussetzung für

Langzeitpotenzierung ist eine ausreichende Depolarisierung

der Empfängerzelle, die durch hohe Reizfrequenz erreicht werden kann

(einzelne oder niedrigfrequente Stimuli sind dazu nicht in der Lage).

Langzeitpotenzierung (LTP: Long-term potentiation) ist die Zunahme der Synapsenstärke, die für mindestens eine Stunde anhält. Das Gegenteil ist Langzeitdepression (LTD, long-term

depression),

die sich (bei niedriger Reizfrequenz, z.B. 10/s) an denselben Synapsen

bemerkbar machen kann, an denen (bei hoher Reizfrequenz, z.B. einige

hundert Aktionspotentiale bei 50 Hz) Langzeitpotenzierung erfolgt. Eine

Schlüsselrolle spielt dabei das intrazelluläre [Ca++]

- ist es hoch, werden vor allem Kinasen, ist es niedrig, vor allem

Phosphatasen aktiviert (s. unten). Voraussetzung für

Langzeitpotenzierung ist eine ausreichende Depolarisierung

der Empfängerzelle, die durch hohe Reizfrequenz erreicht werden kann

(einzelne oder niedrigfrequente Stimuli sind dazu nicht in der Lage). Wird die Membran stärker depolarisiert, dann dissoziiert Mg++ vom Ionenkanal des NMDA-Rezeptors, und dieser lässt bei Glutamatbindung Ca++-Ionen

eindringen.

Wird die Membran stärker depolarisiert, dann dissoziiert Mg++ vom Ionenkanal des NMDA-Rezeptors, und dieser lässt bei Glutamatbindung Ca++-Ionen

eindringen.  Diese aktivieren Proteinkinasen, welche AMPA-Rezeptoren phosphorylieren.

Diese aktivieren Proteinkinasen, welche AMPA-Rezeptoren phosphorylieren. Das wiederum fördert die Einlagerung von

AMPA-Rezeptoren in die postsynaptische Membran ("AMPAfizierung").

Das wiederum fördert die Einlagerung von

AMPA-Rezeptoren in die postsynaptische Membran ("AMPAfizierung").  Abbildung).

Abbildung).| Präsynaptische Aktionspotentialsalven führen zu Glutamatfreisetzung und postsynaptischen EPSPs durch Kationeneinstrom An nicht aktivierten glutamatergen Synapsen sind die NMDA-Rezeptoren durch Magnesiumionen blockiert Vordepolarisation öffnet NMDA-Rezeptoren, Ca++ strömt ein. Ca++-aktivierbare Proteinkinase phosphoryliert AMPA-Rezeptoren, die in die postsynaptische Membran eingelagert werden ("AMPAfizierung"), Na+ strömt ein und verstärkt die Depolarisation (Langzeitpotenzierung LTP) |

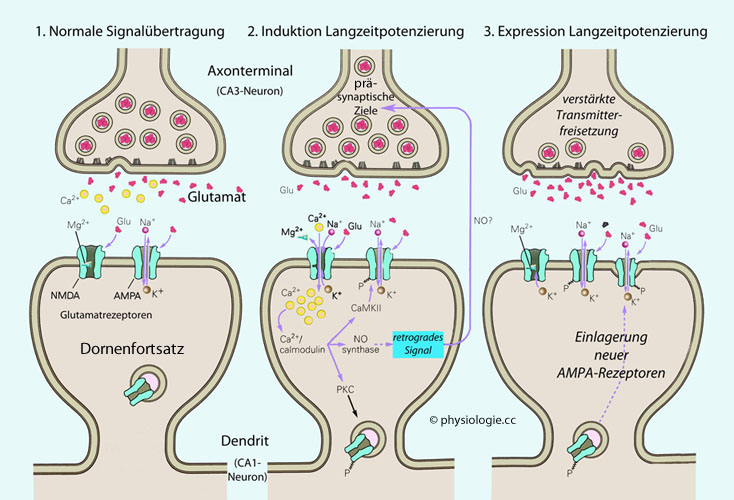

Unter Basisbedingungen (Ruhepotential)

bewirkt - präsynaptisch freigesetztes - Glutamat an AMPA-Rezeptoren (AMPAR) geringgradigen postsynaptischen Natriumeinstrom, NMDA-Rezeptoren (NMDAR) sind hingegen durch Magnesiumionen (Mg2+) blockiert.

Unter Basisbedingungen (Ruhepotential)

bewirkt - präsynaptisch freigesetztes - Glutamat an AMPA-Rezeptoren (AMPAR) geringgradigen postsynaptischen Natriumeinstrom, NMDA-Rezeptoren (NMDAR) sind hingegen durch Magnesiumionen (Mg2+) blockiert. Ist die postsynaptische Membran depolarisiert (geringeres Ruhepotential), lösen sich Magnesiumionen vom NMDAR,

der Magnesiumblock wird durchbrochen, Natrium- und (vor allem) Calciumionen können bei Bindung von Glutamat einströmen. Erhöhtes [Ca++]

in der Zelle aktiviert Kinasen und triggert so zelluläre Reaktionen,

wie vermehrte Einlagerung von AMPAR in die postsynaptische Membran.

Solange der postsynaptische Fortsatz depolarisiert und der

Magnesiumblock aufgehoben ist, wirkt Glutamat am Dendriten-Dornenfortsatz (dendritic spine) weiter aktivierend.

Ist die postsynaptische Membran depolarisiert (geringeres Ruhepotential), lösen sich Magnesiumionen vom NMDAR,

der Magnesiumblock wird durchbrochen, Natrium- und (vor allem) Calciumionen können bei Bindung von Glutamat einströmen. Erhöhtes [Ca++]

in der Zelle aktiviert Kinasen und triggert so zelluläre Reaktionen,

wie vermehrte Einlagerung von AMPAR in die postsynaptische Membran.

Solange der postsynaptische Fortsatz depolarisiert und der

Magnesiumblock aufgehoben ist, wirkt Glutamat am Dendriten-Dornenfortsatz (dendritic spine) weiter aktivierend. AMPAR zirkulieren zwischen intra- und

extrazellulärer Position (Recycling). Dieses dynamische Gleichgewicht

kann durch vermehrte Einlagerung von Rezeptoren in Richtung

Langzeitpotenzierung (LTP), oder durch deren vermehrte Endozytose in Richtung

Langzeitdepression (LTD) verschoben werden.

AMPAR zirkulieren zwischen intra- und

extrazellulärer Position (Recycling). Dieses dynamische Gleichgewicht

kann durch vermehrte Einlagerung von Rezeptoren in Richtung

Langzeitpotenzierung (LTP), oder durch deren vermehrte Endozytose in Richtung

Langzeitdepression (LTD) verschoben werden. Nach Induktion einer Langzeitpotenzierung

durch fortlaufende ("tetanische") Reizung verstärkt sich die Exozytose

von AMPAR ("AMPAfizierung"), und die Rezeptoren werden durch einen Ca++-abhängigen

Prozess unter Wirkung von Proteinkinasen - u.a. CaMKII - und Fusion von

Endosomen (durch die GTPase Rab11a) in der Membran stabilisiert. Resultat ist die Konservierung von Gedächtnisspuren.

Nach Induktion einer Langzeitpotenzierung

durch fortlaufende ("tetanische") Reizung verstärkt sich die Exozytose

von AMPAR ("AMPAfizierung"), und die Rezeptoren werden durch einen Ca++-abhängigen

Prozess unter Wirkung von Proteinkinasen - u.a. CaMKII - und Fusion von

Endosomen (durch die GTPase Rab11a) in der Membran stabilisiert. Resultat ist die Konservierung von Gedächtnisspuren. Niedrige Stimulationsstärke induziert Langzeitdepression,

dabei verstärkt sich die Endozytose von AMPAR, wobei Phosphatasen

- wie

Calcineurin oder Proteinphosphatase 1 (PP1) - eine Rolle spielen. Die

Rezeptoren werden in der Zelle gespeichert oder abgebaut. Dieser

Mechanismus ist ein Gegengewicht zur Langzeitpotenzierung und dient der

Feineinstellung ("Schärfung") von Gedächtnismustern.

Niedrige Stimulationsstärke induziert Langzeitdepression,

dabei verstärkt sich die Endozytose von AMPAR, wobei Phosphatasen

- wie

Calcineurin oder Proteinphosphatase 1 (PP1) - eine Rolle spielen. Die

Rezeptoren werden in der Zelle gespeichert oder abgebaut. Dieser

Mechanismus ist ein Gegengewicht zur Langzeitpotenzierung und dient der

Feineinstellung ("Schärfung") von Gedächtnismustern. Ausreichende Depolarisierung der postsynaptischen Membran, um den "Magnesiumblock" an NMDA-Rezeptoren zu beseitigen

Ausreichende Depolarisierung der postsynaptischen Membran, um den "Magnesiumblock" an NMDA-Rezeptoren zu beseitigen Bindung von Glutamat an Glutamatrezeptoren

Bindung von Glutamat an Glutamatrezeptoren Bindung von Glyzin oder Serin an Glyzin-Bindungsstellen

Bindung von Glyzin oder Serin an Glyzin-Bindungsstellen Die

durch AMPA-Rezeptoren erfolgte Depolarisierung ist der primäre

sensitierende Vorgang: Depolarisierung der postsynaptischen Membran

ermöglicht prä-postsynaptische Koinzidenzdetektion durch

NMDA-Rezeptoren.

Die

durch AMPA-Rezeptoren erfolgte Depolarisierung ist der primäre

sensitierende Vorgang: Depolarisierung der postsynaptischen Membran

ermöglicht prä-postsynaptische Koinzidenzdetektion durch

NMDA-Rezeptoren. Nach

wiederholter gleichzeitiger Erregung

des prä- und postsynaptischen Neurons (Koinzidenz) bilden sich für Tage

bis Wochen (manchmal auch länger) verstärkte synaptische

Übertragungen aus. Calciumionen aktivieren Proteinkinasen, Phospholipasen und neuronale

NO-Synthase (nNOS), was u.a. zu Verstärkung der Synapsenwirkung und auch Erhöhung der Synapsenzahl führt. Im postsynaptischen Teil werden

AMPA-Rezeptoren in die Membran eingebaut, die synaptische Kapazität

steigt (Langzeitpotenzierung: "Neurons that fire together wire together").

Nach

wiederholter gleichzeitiger Erregung

des prä- und postsynaptischen Neurons (Koinzidenz) bilden sich für Tage

bis Wochen (manchmal auch länger) verstärkte synaptische

Übertragungen aus. Calciumionen aktivieren Proteinkinasen, Phospholipasen und neuronale

NO-Synthase (nNOS), was u.a. zu Verstärkung der Synapsenwirkung und auch Erhöhung der Synapsenzahl führt. Im postsynaptischen Teil werden

AMPA-Rezeptoren in die Membran eingebaut, die synaptische Kapazität

steigt (Langzeitpotenzierung: "Neurons that fire together wire together"). Werden der prä- und postsynaptische Teil hingegen desynchron oder nur schwach aktiviert

(fehlende oder unzureichende Koinzidenz), werden AMPA-Rezeptoren internalisiert

(endozytiert), die Synapseneffizienz nimmt ab, und es kann zur

Zurückbildung der Synapse kommen (Langzeitdepression: "Neurons that fire out of sync lose their link").

Werden der prä- und postsynaptische Teil hingegen desynchron oder nur schwach aktiviert

(fehlende oder unzureichende Koinzidenz), werden AMPA-Rezeptoren internalisiert

(endozytiert), die Synapseneffizienz nimmt ab, und es kann zur

Zurückbildung der Synapse kommen (Langzeitdepression: "Neurons that fire out of sync lose their link"). Abbildung unten). Ferner gibt es außer NMDAR auch andere Koinzidenzdetektoren, z.B. Phospholipase C an hippocampalen Synapsen - präsynaptisch und postsynaptisch.

Abbildung unten). Ferner gibt es außer NMDAR auch andere Koinzidenzdetektoren, z.B. Phospholipase C an hippocampalen Synapsen - präsynaptisch und postsynaptisch.

Abbildung: Langzeitpotenzierung synaptischer Übertragung

Abbildung: Langzeitpotenzierung synaptischer Übertragung

Abbildung). Dadurch wird der Effekt einer Synapsenaktivierung und auch die Synapsenzahl modifiziert.

Abbildung). Dadurch wird der Effekt einer Synapsenaktivierung und auch die Synapsenzahl modifiziert. werden vom angeregten postsynaptischen Apparat freigesetzt

und diffundieren zum präsynaptischen Teil, binden hier an entsprechende

Rezeptoren und modulieren die Transmitterfreisetzung - z.B. durch

Einfluss auf den Calciumeinstrom. Nimmt dieser zu, werden Vesikel

mobilisiert, die Transmitterfreisetzung vermehrt und die synaptische

Effizienz gesteigert (

werden vom angeregten postsynaptischen Apparat freigesetzt

und diffundieren zum präsynaptischen Teil, binden hier an entsprechende

Rezeptoren und modulieren die Transmitterfreisetzung - z.B. durch

Einfluss auf den Calciumeinstrom. Nimmt dieser zu, werden Vesikel

mobilisiert, die Transmitterfreisetzung vermehrt und die synaptische

Effizienz gesteigert ( Abbildung oben).

Abbildung oben).| Stickstoffmonoxid wirkt als retrograder Neurotransmitter |

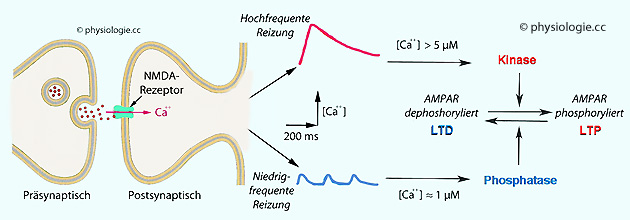

Abbildung: Wie Ca++ sowohl LTP als auch LTD triggern kann

Abbildung: Wie Ca++ sowohl LTP als auch LTD triggern kann

Abbildung): Hochfrequente Stimulierung der Synapse aktiviert über

starken Calciumeinstrom (intrazellulärer Ca++-Spiegel über 5 µM) Kinasen und

AMPA-Rezeptoren, was zu Verstärkung der Synapsenwirkung führt (LTP

erklärt sich auch über vermehrte AMPAR-Zahl).

Abbildung): Hochfrequente Stimulierung der Synapse aktiviert über

starken Calciumeinstrom (intrazellulärer Ca++-Spiegel über 5 µM) Kinasen und

AMPA-Rezeptoren, was zu Verstärkung der Synapsenwirkung führt (LTP

erklärt sich auch über vermehrte AMPAR-Zahl).  Das bedeutet, dass nahe an aktivierten Synapsen gelegene andere

Synapsen an LTP- und LTD-Prozessen mitbeteiligt sind (diese Synapsen

"lernen mit"), während weiter entfernt liegende von solchen lokalen

Vorgängen unbeeinflusst bleiben (Selektivität).

Das bedeutet, dass nahe an aktivierten Synapsen gelegene andere

Synapsen an LTP- und LTD-Prozessen mitbeteiligt sind (diese Synapsen

"lernen mit"), während weiter entfernt liegende von solchen lokalen

Vorgängen unbeeinflusst bleiben (Selektivität).  Abbildung) scheint eine Rolle zu spielen:

Abbildung) scheint eine Rolle zu spielen:

Abbildung: Calciumverteilung in einem dendritischen Dornenfortsatz

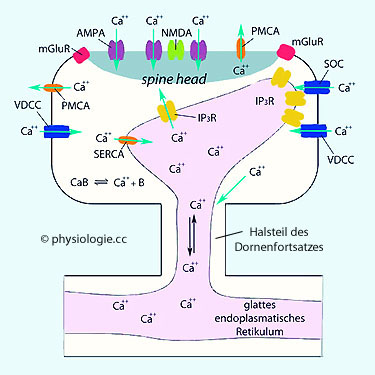

Abbildung: Calciumverteilung in einem dendritischen Dornenfortsatz IP3R, IP3-Rezeptor

IP3R, IP3-Rezeptor  mGluR, metabotroper Glutamatrezeptor

mGluR, metabotroper Glutamatrezeptor  PMCA, Plasmamembran Ca++-ATPase

PMCA, Plasmamembran Ca++-ATPase  SERCA regelt das Wiederauffüllen des Calciumspeichers im endoplasmatischen Retikulum)

SERCA regelt das Wiederauffüllen des Calciumspeichers im endoplasmatischen Retikulum)  SOC, store-operated calcium channel (für die Aufnahme von Calciumionen)

SOC, store-operated calcium channel (für die Aufnahme von Calciumionen)  VDCC, voltage-dependent calcium channel. Calciumionen

triggern eine Kaskade intrazellulärer Folgevorgänge, inklusive die

Aktivierung von Kinasen, was schließlich zur Verstärkung der

synaptischen Übertragung führt

VDCC, voltage-dependent calcium channel. Calciumionen

triggern eine Kaskade intrazellulärer Folgevorgänge, inklusive die

Aktivierung von Kinasen, was schließlich zur Verstärkung der

synaptischen Übertragung führt

: Eine wichtige Rolle für die Langzeitpotenzierung spielt das große (388 kD) Glykoprotein Reelin,

das der Gedächtnisverfestigung und der ontogenetischen

Organisation der Neuronenzellschichten im Hippocampus dient.

Es

beeinflusst Migration und Interaktion von Nervenzellen und regt die

Ausbildung von dendritischen Fortsätzen an. Ein Mangel an Reelin

scheint für die Entwicklung verschiedener neuropathologischer

Zustandsbilder eine Rolle zu spielen.

: Eine wichtige Rolle für die Langzeitpotenzierung spielt das große (388 kD) Glykoprotein Reelin,

das der Gedächtnisverfestigung und der ontogenetischen

Organisation der Neuronenzellschichten im Hippocampus dient.

Es

beeinflusst Migration und Interaktion von Nervenzellen und regt die

Ausbildung von dendritischen Fortsätzen an. Ein Mangel an Reelin

scheint für die Entwicklung verschiedener neuropathologischer

Zustandsbilder eine Rolle zu spielen.

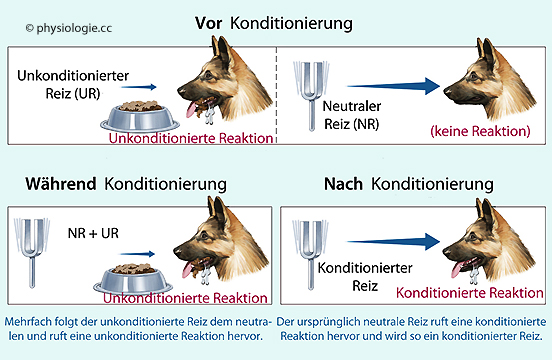

Abbildung: Klassische Konditionierung

Abbildung: Klassische Konditionierung

Klassische Konditionierung (

Klassische Konditionierung ( Abbildung): Hier geht es darum, eine neuronale Verknüpfung zwischen einem neutralen Sinnesreiz und einem knapp darauf folgenden unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus) herzustellen. Als unkonditioniert bezeichnet man einen Reiz, der zu einer physiologisch "vorprogrammierten" Antwort führt (z.B. Perzipierung von Futter → Salivation).

Abbildung): Hier geht es darum, eine neuronale Verknüpfung zwischen einem neutralen Sinnesreiz und einem knapp darauf folgenden unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus) herzustellen. Als unkonditioniert bezeichnet man einen Reiz, der zu einer physiologisch "vorprogrammierten" Antwort führt (z.B. Perzipierung von Futter → Salivation). Abbildung). Man sagt, der neutrale Reiz ist zu einem "konditionierten" geworden und löst eine konditionierte Reaktion (conditioned response) aus.

Abbildung). Man sagt, der neutrale Reiz ist zu einem "konditionierten" geworden und löst eine konditionierte Reaktion (conditioned response) aus. Operante Konditionierung: Von verschiedenen Verhaltensweisen (z.B. nach Futter suchen, zu einem Lichtsignal laufen,..) führt nur eine (z.B. Drücken eines Schalters) zum Erfolg (z.B. Fütterung). Das

lernt das Versuchstier nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Das

Versuchsdesign kann auch bestimmte Verhaltensweisen bestrafen (z.B.

Stromschlag). Belohnung führt zu positiver, Bestrafung zu negativer Konditionierung.

Operante Konditionierung: Von verschiedenen Verhaltensweisen (z.B. nach Futter suchen, zu einem Lichtsignal laufen,..) führt nur eine (z.B. Drücken eines Schalters) zum Erfolg (z.B. Fütterung). Das

lernt das Versuchstier nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Das

Versuchsdesign kann auch bestimmte Verhaltensweisen bestrafen (z.B.

Stromschlag). Belohnung führt zu positiver, Bestrafung zu negativer Konditionierung.  (infolge Hirnschädigung, Thiaminmangel, Alkoholabusus u.a.) oder schockartige Ereignisse (Unfall,

Blutung) verklingen neue Gedächtnisinhalte spurlos. Der Patient ist ab

dem auslösenden Ereignis unfähig, sich Neues zu merken; soeben Erlebtes wird gleich wieder vergessen.

(infolge Hirnschädigung, Thiaminmangel, Alkoholabusus u.a.) oder schockartige Ereignisse (Unfall,

Blutung) verklingen neue Gedächtnisinhalte spurlos. Der Patient ist ab

dem auslösenden Ereignis unfähig, sich Neues zu merken; soeben Erlebtes wird gleich wieder vergessen.  Das Kurzzeitgedächtnis speichert via limbisches System Sinnesmeldungen

in der Gehirnrinde. Zunächst entstehen sensorische Zwischenspeicher in

Form berarbeiteter Informationspakete (z.B. visuelle "Wo"-Inhalte im

Parietalhirn, "Was"-Inhalte im Temporalhirn)

Das Kurzzeitgedächtnis speichert via limbisches System Sinnesmeldungen

in der Gehirnrinde. Zunächst entstehen sensorische Zwischenspeicher in

Form berarbeiteter Informationspakete (z.B. visuelle "Wo"-Inhalte im

Parietalhirn, "Was"-Inhalte im Temporalhirn) Als Komponente des

Kurzzeitgedächtnisses speichert das Arbeitsgedächtnis für Sekunden sensorische Information in

einem Informationspuffer. Dabei steigt die Aktivität des Parahippocampus

und des Präfrontalhirns Als Komponente des

Kurzzeitgedächtnisses speichert das Arbeitsgedächtnis für Sekunden sensorische Information in

einem Informationspuffer. Dabei steigt die Aktivität des Parahippocampus

und des Präfrontalhirns Das Langzeitgedächtnis sitzt vor allem in Regionen, in welche der

betreffende Sinneseindruck projiziert wurde. Das sekundäre Gedächtnis

verfügt über große Kapazität und speichert über Jahre, der Zugriff

erfolgt über ”Nachdenken“. Inhalte im tertiären Gedächtnis sind sofort

verfügbar und gehen normalerweise nicht verloren

Das Langzeitgedächtnis sitzt vor allem in Regionen, in welche der

betreffende Sinneseindruck projiziert wurde. Das sekundäre Gedächtnis

verfügt über große Kapazität und speichert über Jahre, der Zugriff

erfolgt über ”Nachdenken“. Inhalte im tertiären Gedächtnis sind sofort

verfügbar und gehen normalerweise nicht verloren Deklaratives (explizites, bewusstes) Gedächtnis (Wissensgedächtnis)

speichert Fakten und Episoden, es wird im Temporallappen gespeichert.

Nicht-deklaratives (implizites, nicht-bewusstes) Gedächtnis

(Bewegungsabläufe - prozedurales Gedächtnis, Sprachgrammatik) wird in

Kleinhirn und Basalganglien gespeichert

Deklaratives (explizites, bewusstes) Gedächtnis (Wissensgedächtnis)

speichert Fakten und Episoden, es wird im Temporallappen gespeichert.

Nicht-deklaratives (implizites, nicht-bewusstes) Gedächtnis

(Bewegungsabläufe - prozedurales Gedächtnis, Sprachgrammatik) wird in

Kleinhirn und Basalganglien gespeichert Der Hippocampus ermöglicht das Entstehen von Erinnerungen. Dazu ist er

reziprok mit dem parahippocampalen Cortex verbunden - dieser bezieht

aktuelle Informationen aus kortikalen Assoziationsarealen - und ist in

die limbische Kreisschaltung ("Papez-Kreise") eingebaut, die zum Merken

und Erinnern notwendige Mechanismen aufbaut. Der Hippocampus erneuert

laufend seinen Neuronenpool, junge Neurone sind sehr erregbar und

bilden fortlaufend synaptische Kontakte aus, insbesondere

zur parahippocampalen Region. Junge Zellgruppen erfüllen dynamische

Gedächtnisfunktionen, z.B. zur Erkennung von Orten in der Umgebung

(Ortszellen,

Ortsfelder)

Der Hippocampus ermöglicht das Entstehen von Erinnerungen. Dazu ist er

reziprok mit dem parahippocampalen Cortex verbunden - dieser bezieht

aktuelle Informationen aus kortikalen Assoziationsarealen - und ist in

die limbische Kreisschaltung ("Papez-Kreise") eingebaut, die zum Merken

und Erinnern notwendige Mechanismen aufbaut. Der Hippocampus erneuert

laufend seinen Neuronenpool, junge Neurone sind sehr erregbar und

bilden fortlaufend synaptische Kontakte aus, insbesondere

zur parahippocampalen Region. Junge Zellgruppen erfüllen dynamische

Gedächtnisfunktionen, z.B. zur Erkennung von Orten in der Umgebung

(Ortszellen,

Ortsfelder) Das Speichern neuer Gedächtnisinhalte erfordert Neuroplastizität:

Präsynaptisch kann sich die freigesetzte / wiederaufgenommene

Transmittermenge (pro Aktionspotential), postsynaptisch der

Transmittereffekt (Zahl / Empfindlichkeit der Rezeptoren) bzw. -abbau

verändern; mit der Rezeptorzahl steigt der Effekt

(z.B. EPSP) pro Quantum freigesetzten Transmitters. Synapsen können

wachsen oder schrumpfen, verschwinden oder neu gebildet, ihr

Verbindungsmuster kann geändert werden

Das Speichern neuer Gedächtnisinhalte erfordert Neuroplastizität:

Präsynaptisch kann sich die freigesetzte / wiederaufgenommene

Transmittermenge (pro Aktionspotential), postsynaptisch der

Transmittereffekt (Zahl / Empfindlichkeit der Rezeptoren) bzw. -abbau

verändern; mit der Rezeptorzahl steigt der Effekt

(z.B. EPSP) pro Quantum freigesetzten Transmitters. Synapsen können

wachsen oder schrumpfen, verschwinden oder neu gebildet, ihr

Verbindungsmuster kann geändert werden Gliazellen beteiligen sich an Lernvorgängen: Astrozyten können Stellen

synaptischer Veränderung markieren, Oligodendrozyten die Myelinisierung verändern Gliazellen beteiligen sich an Lernvorgängen: Astrozyten können Stellen

synaptischer Veränderung markieren, Oligodendrozyten die Myelinisierung verändern Langzeitpotenzierung ist eine Zunahme der Synapsenstärke für mindestens

eine Stunde. Präsynaptische Aktionspotentialsalven führen zu

Glutamatfreisetzung und postsynaptischen EPSPs durch Kationeneinstrom.

An nicht aktivierten glutamatergen Synapsen sind die NMDA-Rezeptoren

durch Magnesiumionen blockiert. Vordepolarisation öffnet sie und Ca++

strömt ein, worauf Proteinkinase AMPA-Rezeptoren phosphoryliert, die in

die postsynaptische Membran eingeklagert werden ("AMPAfizierung"), Na+-Einstrom und Depolarisation verstärken (Langzeitpotenzierung LTP)

Langzeitpotenzierung ist eine Zunahme der Synapsenstärke für mindestens

eine Stunde. Präsynaptische Aktionspotentialsalven führen zu

Glutamatfreisetzung und postsynaptischen EPSPs durch Kationeneinstrom.

An nicht aktivierten glutamatergen Synapsen sind die NMDA-Rezeptoren

durch Magnesiumionen blockiert. Vordepolarisation öffnet sie und Ca++

strömt ein, worauf Proteinkinase AMPA-Rezeptoren phosphoryliert, die in

die postsynaptische Membran eingeklagert werden ("AMPAfizierung"), Na+-Einstrom und Depolarisation verstärken (Langzeitpotenzierung LTP) Wiederholte gleichzeitiger Erregung des prä- und postsynaptischen

Neurons (Koinzidenz: "Neurons that fire together wire together")

verstärkt entsprechende synaptische Verschaltungen für Tage bis Wochen.

Proteinkinasen, Phospholipasen und neuronale NO-Synthase erhöhen

Synapsenwirkung und -zahl, die synaptische Kapazität steigt

Wiederholte gleichzeitiger Erregung des prä- und postsynaptischen

Neurons (Koinzidenz: "Neurons that fire together wire together")

verstärkt entsprechende synaptische Verschaltungen für Tage bis Wochen.

Proteinkinasen, Phospholipasen und neuronale NO-Synthase erhöhen

Synapsenwirkung und -zahl, die synaptische Kapazität steigt Klassische Konditionierung

beruht auf der Verknüpfung eines (neutralen) Reizes (z.B. Glockenton)

mit einem knapp darauf folgenden unkonditionierten Reiz, der zu einer

Reflexantwort führt (z.B. Futter). Der neutrale Reiz reicht dann aus,

eine Antwort auszulösen: Er ist zu einem "konditionierten" geworden und

löst eine konditionierte Reaktion aus Klassische Konditionierung

beruht auf der Verknüpfung eines (neutralen) Reizes (z.B. Glockenton)

mit einem knapp darauf folgenden unkonditionierten Reiz, der zu einer

Reflexantwort führt (z.B. Futter). Der neutrale Reiz reicht dann aus,

eine Antwort auszulösen: Er ist zu einem "konditionierten" geworden und

löst eine konditionierte Reaktion aus Operante Konditionierung

ergibt sich, wenn von verschiedenen Verhaltensweisen nur eine zum

Erfolg führt (Versuch und Irrtum). Belohnung führt zu positiver,

Bestrafung zu negativer Konditionierung Operante Konditionierung

ergibt sich, wenn von verschiedenen Verhaltensweisen nur eine zum

Erfolg führt (Versuch und Irrtum). Belohnung führt zu positiver,

Bestrafung zu negativer Konditionierung |