| Die miteinander verschalteten Neuronen des hypothalamischen nucleus suprachiasmaticus haben

eine zirkadiane Entladungscharakteristik. Sie zeigen sie auch als

isolierte Zellen: der Rhythmus ist genetisch gesteuert. Mit dieser "master clock"

oszillieren Proteinsynthese und viele systemische Funktionen im

Tagestakt. Die Spontanrhythmik des suprachiasmatischen Kerns wird durch den Helligkeitsrhythmus in der Umwelt synchronisiert; insbesondere blaues Licht regt Melanopsin fotosensitiver Ganglienzellen in der Netzhaut an. Auch Melatonin (Zirbeldrüse) und Serotonin (Raphekerne) wirken anregend bzw. modifizierend auf den nucl. suprachiasmaticus, der seinerseits auf Hypothalamus, Mittelhirn und ganglion cervicale superius projiziert. Zu schlafinduzierenden Stoffen gehören  -- Interleukin 1 (höchste Blutwerte zu Beginn der Schlafphase)  -- Adenosin (hemmt anregende Neurone: serotoninerg - Raphekerne; noradrenerg - locus coeruleus)  -- Stickstoffmonoxid (NO) - regt die Bildung von Adenosin an  -- Melatonin (Licht von <500 nm unterdrückt die Melatoninsynthese). Schlaf erfolgt in verschiedenen Phasen: Man unterscheidet  Tiefschlaf (delta-Rhythmus im EEG, hoher Parasympathikustonus, hohe Weckschwelle)  Traumschlaf (REM: rapid eye movements, Muskelparalyse, hohe sympathische Aktivität). |

Zentren & zirkadianer Rhythmus

Zentren & zirkadianer Rhythmus  Neurophysiologische Mechanismen

Neurophysiologische Mechanismen  Schlaf und Alter

Schlaf und Alter  Schlafinduktoren

Schlafinduktoren  Zirbeldrüse und Melatonin

Zirbeldrüse und Melatonin  Schlafstadien

Schlafstadien  REM-Schlaf

REM-Schlaf

Core messages

Core messages

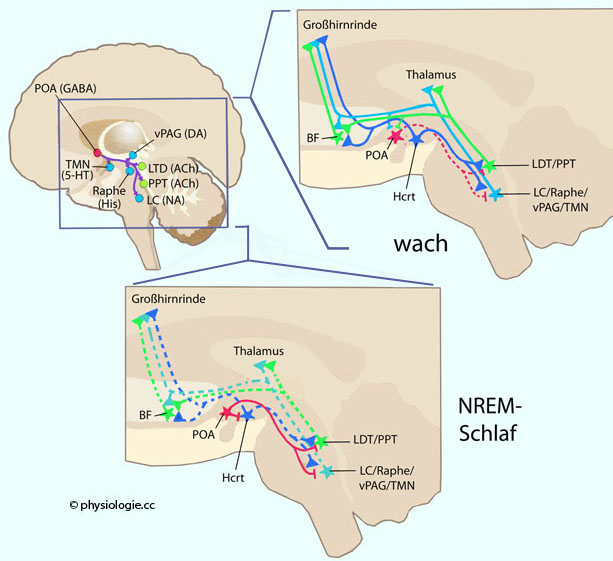

Abbildung: Steuerung des Wach-Schlaf- Zyklus

Abbildung: Steuerung des Wach-Schlaf- Zyklus Cholinerge (ACh) Neurone im laterodorsalen (LDT) und pedunculopontinen tegmentalen Kerngebiet (PPT),

Cholinerge (ACh) Neurone im laterodorsalen (LDT) und pedunculopontinen tegmentalen Kerngebiet (PPT),  noradrenerge (NA) Neurone des locus coeruleus (LC),

noradrenerge (NA) Neurone des locus coeruleus (LC),  dopaminerge (DA) im ventralen Höhlengrau (vPAG),

dopaminerge (DA) im ventralen Höhlengrau (vPAG),  serotoninerge (5-HT) in den Raphekernen,

serotoninerge (5-HT) in den Raphekernen,  histaminerge (His) im tuberomamillaren Kern (TMN). Diese

Neurone aktivieren den Thalamus und die Großhirnrinde - sowohl direkt

als auch über cholinerge Neuronen des basalen Vorderhirns

(BF). Zusätzlich hemmen sie GABAerge Neuronen (rot) im präoptischen

Areal (POA) des Hypothalamus. Weiters sind Hypocretin-Neurone (Hcrt,

dunkelblau) im Hypothalamus aktiv, diese regen cholinerge und

monoaminerge Neuronen an.

histaminerge (His) im tuberomamillaren Kern (TMN). Diese

Neurone aktivieren den Thalamus und die Großhirnrinde - sowohl direkt

als auch über cholinerge Neuronen des basalen Vorderhirns

(BF). Zusätzlich hemmen sie GABAerge Neuronen (rot) im präoptischen

Areal (POA) des Hypothalamus. Weiters sind Hypocretin-Neurone (Hcrt,

dunkelblau) im Hypothalamus aktiv, diese regen cholinerge und

monoaminerge Neuronen an.

Änderungen vor, auf die sich Organismen einstellen. Stabile Schlaf-Wach-Struktur

stellt sich auch ohne äußere "Zeitgeber" ein (endogener Rhythmus); diese spontane zirkadiane

Änderungen vor, auf die sich Organismen einstellen. Stabile Schlaf-Wach-Struktur

stellt sich auch ohne äußere "Zeitgeber" ein (endogener Rhythmus); diese spontane zirkadiane  Periodik

hat im Mittel eine Periodendauer von 24,1 Stunden (pro Tag um 6 Minuten

mehr als 24 Stunden). Die zirkadiane Rhythmik wird durch GABAerge

Neurone im hypothalamischen nucleus suprachiasmaticus gesteuert - angeregt durch eine Gruppe von Genen ("clock genes"),

die einen Transkriptions- / Translationszyklus mit einer Periodendauer

von etwa 24 Stunden durchlaufen.

Periodik

hat im Mittel eine Periodendauer von 24,1 Stunden (pro Tag um 6 Minuten

mehr als 24 Stunden). Die zirkadiane Rhythmik wird durch GABAerge

Neurone im hypothalamischen nucleus suprachiasmaticus gesteuert - angeregt durch eine Gruppe von Genen ("clock genes"),

die einen Transkriptions- / Translationszyklus mit einer Periodendauer

von etwa 24 Stunden durchlaufen. 2017 erhielten Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young

den

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin „für ihre Entdeckungen

betreffend die molekularen Kontrollmechanismen des circadianen

Rhythmus“ - untersucht an der Fruchtfliege Drosophila melanogaster.

Hall und Rosbach entdeckten, dass sich das Protein PER während der

Nacht im Zellkern akkumuliert und während des Tages abgebaut wird,

synchron mit dem zirkadianen Rhythmus. Sie vermuteten, dass das Protein

seine eigene Synthese hemmt, indem es das Period-Gen

blockiert. Da Proteine im Zytoplasma entstehen, war die Frage, wie PER

in den Zellkern gelangt. Young entdeckte ein zweites Gen (timeless),

welches ein Protein namens TIM codiert und konnte zeigen, dass die

beiden Proteine als Komplex (Dimer) in den Zellkern wandern und das

Period-Gen

blockieren. Beim Menschen wirken die Proteine BMAL1 und CLOCK als die

Proteine, die im Zytoplasma dimerisieren, als Komplex in den Zellkern

gelangen und die Transkription zahlreicher Gene steuern.

2017 erhielten Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young

den

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin „für ihre Entdeckungen

betreffend die molekularen Kontrollmechanismen des circadianen

Rhythmus“ - untersucht an der Fruchtfliege Drosophila melanogaster.

Hall und Rosbach entdeckten, dass sich das Protein PER während der

Nacht im Zellkern akkumuliert und während des Tages abgebaut wird,

synchron mit dem zirkadianen Rhythmus. Sie vermuteten, dass das Protein

seine eigene Synthese hemmt, indem es das Period-Gen

blockiert. Da Proteine im Zytoplasma entstehen, war die Frage, wie PER

in den Zellkern gelangt. Young entdeckte ein zweites Gen (timeless),

welches ein Protein namens TIM codiert und konnte zeigen, dass die

beiden Proteine als Komplex (Dimer) in den Zellkern wandern und das

Period-Gen

blockieren. Beim Menschen wirken die Proteine BMAL1 und CLOCK als die

Proteine, die im Zytoplasma dimerisieren, als Komplex in den Zellkern

gelangen und die Transkription zahlreicher Gene steuern. (SCN, suprachiasmatic nucleus) ist ein paariges Organ, hat jeweils nur ~0,25 mm3 Volumen und liegt direkt über der Sehnervenkreuzung (chiasma opticum). Er steuert zirkadiane Rhythmen und die Wirkungen von Licht auf biologische Vorgänge. Der SCN ist während der Tages/Lichtphase am aktivsten und gibt die zirkadiane Spontanrhythmik vor (zirkadianer Oszillator). Seine Neurone sind GABAerg und projizieren auf die in seiner Nähe liegende subparaventrikuläre Zone (nucl. subparaventricularis) im vorderen Hypothalamus. Melatonin (aus der Zirbeldrüse, glandula pinealis) und Serotonin

(Projektion von Raphekernen im Hirnstamm) beeinflussen seine Aktivität.

(SCN, suprachiasmatic nucleus) ist ein paariges Organ, hat jeweils nur ~0,25 mm3 Volumen und liegt direkt über der Sehnervenkreuzung (chiasma opticum). Er steuert zirkadiane Rhythmen und die Wirkungen von Licht auf biologische Vorgänge. Der SCN ist während der Tages/Lichtphase am aktivsten und gibt die zirkadiane Spontanrhythmik vor (zirkadianer Oszillator). Seine Neurone sind GABAerg und projizieren auf die in seiner Nähe liegende subparaventrikuläre Zone (nucl. subparaventricularis) im vorderen Hypothalamus. Melatonin (aus der Zirbeldrüse, glandula pinealis) und Serotonin

(Projektion von Raphekernen im Hirnstamm) beeinflussen seine Aktivität.

Abbildung: Eingänge zu, und Ausgänge aus dem nucleus suprachiasmaticus (SCN)

Abbildung: Eingänge zu, und Ausgänge aus dem nucleus suprachiasmaticus (SCN) Afferenz: Die kleinen Neurone des SCN (nucl. suprachiasmaticus) haben sehr

große rezeptive Felder in der Netzhaut, die auf Helligkeit reagieren

(blaues Licht).

Afferenz: Die kleinen Neurone des SCN (nucl. suprachiasmaticus) haben sehr

große rezeptive Felder in der Netzhaut, die auf Helligkeit reagieren

(blaues Licht).

Efferenz: Die Neurone des SCN projizieren ihrerseits reziprok auf Epiphyse und Raphekerne (Abbildungen) sowie auf Neurone anderer Hirnregionen, die über Faktoren wie autonome Aktivität, Körpertemperatur, endokrine Faktoren (z.B. Glucocorticoide) oder Nahrungsmittelangebot (postprandial) die zeitabhängige Aktivität peripherer Organe (z.B. der Leber) beeinflussen. Auf diese Weise wird - wenn nötig - die "innere Uhr" entsprechend dem externen

Tag-Nacht-Rhythmus (der sich z.B. bei Reisen in andere Zeitzonen ändern kann) nachjustiert (phase resetting).

Efferenz: Die Neurone des SCN projizieren ihrerseits reziprok auf Epiphyse und Raphekerne (Abbildungen) sowie auf Neurone anderer Hirnregionen, die über Faktoren wie autonome Aktivität, Körpertemperatur, endokrine Faktoren (z.B. Glucocorticoide) oder Nahrungsmittelangebot (postprandial) die zeitabhängige Aktivität peripherer Organe (z.B. der Leber) beeinflussen. Auf diese Weise wird - wenn nötig - die "innere Uhr" entsprechend dem externen

Tag-Nacht-Rhythmus (der sich z.B. bei Reisen in andere Zeitzonen ändern kann) nachjustiert (phase resetting). Spontanrhythmik: Der SCN weist mehrere Eigenschaften auf, die ihn als "master clock" für zirkadiane Rhythmik qualifizieren:

Spontanrhythmik: Der SCN weist mehrere Eigenschaften auf, die ihn als "master clock" für zirkadiane Rhythmik qualifizieren: Die Potentiale

der ~ 50.000 SCN-Neurone oszillieren in einem zirkadianen Rhythmus, was z.T. auf eine

Regulierung der Öffnungswahrscheinlichkeit von Kaliumkanälen, des Kaliumausstroms und damit ihres Ruhepotentials zusammenhängt

Die Potentiale

der ~ 50.000 SCN-Neurone oszillieren in einem zirkadianen Rhythmus, was z.T. auf eine

Regulierung der Öffnungswahrscheinlichkeit von Kaliumkanälen, des Kaliumausstroms und damit ihres Ruhepotentials zusammenhängt Die Neurone sind

untereinander mittels gap junctions verbunden, was die Übertragung elektrischer Potentialänderungen ermöglicht (auch Astrozyten im SCN zeigen zirkadiane Rhythmik ihrer Aktivität), und sind auch über Neuropeptide untereinander funktionell verknüpft

Die Neurone sind

untereinander mittels gap junctions verbunden, was die Übertragung elektrischer Potentialänderungen ermöglicht (auch Astrozyten im SCN zeigen zirkadiane Rhythmik ihrer Aktivität), und sind auch über Neuropeptide untereinander funktionell verknüpft SCN-Neurone haben vielfache synaptische Kommunikation mit umliegenden

(vor allem hypothalamischen) Neuronen und können über diese periphere

Biorhythmen synchronisieren

SCN-Neurone haben vielfache synaptische Kommunikation mit umliegenden

(vor allem hypothalamischen) Neuronen und können über diese periphere

Biorhythmen synchronisieren Zum

Einfluss biologischer Rhythmen und diverser Störfaktoren auf Art und

Betrag verschiedener physiologischer / klinischer Messgrößen s. dort

Zum

Einfluss biologischer Rhythmen und diverser Störfaktoren auf Art und

Betrag verschiedener physiologischer / klinischer Messgrößen s. dort .)

.)

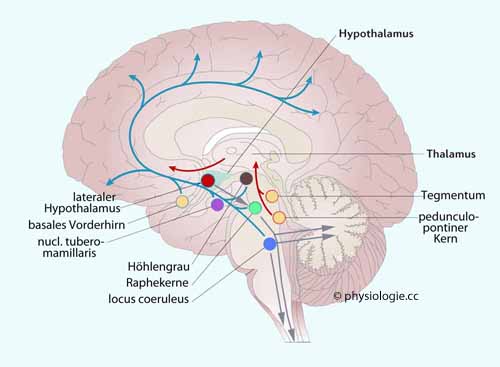

Ein Vorderhirnsystem (ab dem Mittelhirn), das Tiefschlaf (slow-wave sleep SWS, auch NREM3)

generieren kann, wenn es nicht aus dem Hirnstamm zu Wachsein und

Aufmerksamkeit angeregt wird. Schlaf wird vom basalen Vorderhirn getriggert, einer Region im ventralen Frontallappen und vorderen

Hypothalamus (Läsionen dieses Gebietes führen zu Schlafstörungen,

elektrische Reizung induziert Schlaf). GABAerge (inhibierende)

Projektionen aus diesem Gebiet führen in den posterioren Hypothalamus

(nucl. tuberomamillaris) und das Arousal-System im Hirnstamm.

Ein Vorderhirnsystem (ab dem Mittelhirn), das Tiefschlaf (slow-wave sleep SWS, auch NREM3)

generieren kann, wenn es nicht aus dem Hirnstamm zu Wachsein und

Aufmerksamkeit angeregt wird. Schlaf wird vom basalen Vorderhirn getriggert, einer Region im ventralen Frontallappen und vorderen

Hypothalamus (Läsionen dieses Gebietes führen zu Schlafstörungen,

elektrische Reizung induziert Schlaf). GABAerge (inhibierende)

Projektionen aus diesem Gebiet führen in den posterioren Hypothalamus

(nucl. tuberomamillaris) und das Arousal-System im Hirnstamm. Das aktivierende aszendierende retikuläre System im Hirnstamm - vom tiefen Mittelhirn bis in die medulla oblongata - aktiviert das Vorderhirn. Seine dessen Blockade führt zu Tiefschlaf.

Das aktivierende aszendierende retikuläre System im Hirnstamm - vom tiefen Mittelhirn bis in die medulla oblongata - aktiviert das Vorderhirn. Seine dessen Blockade führt zu Tiefschlaf. Ein pontines System triggert REM-Schlaf ("REM-on"-Neurone). Sein Zentrum

liegt in einer subcoeruleären Region unmittelbar ventral vom nucleus coeruleus.

Seine glutamatergen Projektionen in die medulla oblongata aktivieren

dort GABA- und glyzinerge Neurone, deren Axone motorische

Vorderhornzellen im Rückenmark inhibieren - die Muskeln sind wie

schlaff gelähmt.

Ein pontines System triggert REM-Schlaf ("REM-on"-Neurone). Sein Zentrum

liegt in einer subcoeruleären Region unmittelbar ventral vom nucleus coeruleus.

Seine glutamatergen Projektionen in die medulla oblongata aktivieren

dort GABA- und glyzinerge Neurone, deren Axone motorische

Vorderhornzellen im Rückenmark inhibieren - die Muskeln sind wie

schlaff gelähmt. Ein hypothalamisches System,

das die anderen drei Systeme beeinflusst und über Wach- oder

Schlafeinstellung entscheidet. Im lateralen Hypothalamus finden sich

Neurone, die Hypocretin (Orexin) produzieren (

Ein hypothalamisches System,

das die anderen drei Systeme beeinflusst und über Wach- oder

Schlafeinstellung entscheidet. Im lateralen Hypothalamus finden sich

Neurone, die Hypocretin (Orexin) produzieren ( s. unten)

und auf die oben erwähnten drei Gebiete projizieren. Sie ermöglichen

ein geordnetes Umschalten zwischen Wachzustand, REM- und NREM-Schlaf.

s. unten)

und auf die oben erwähnten drei Gebiete projizieren. Sie ermöglichen

ein geordnetes Umschalten zwischen Wachzustand, REM- und NREM-Schlaf.

Abbildung: Schlafsteuerung

Abbildung: Schlafsteuerung

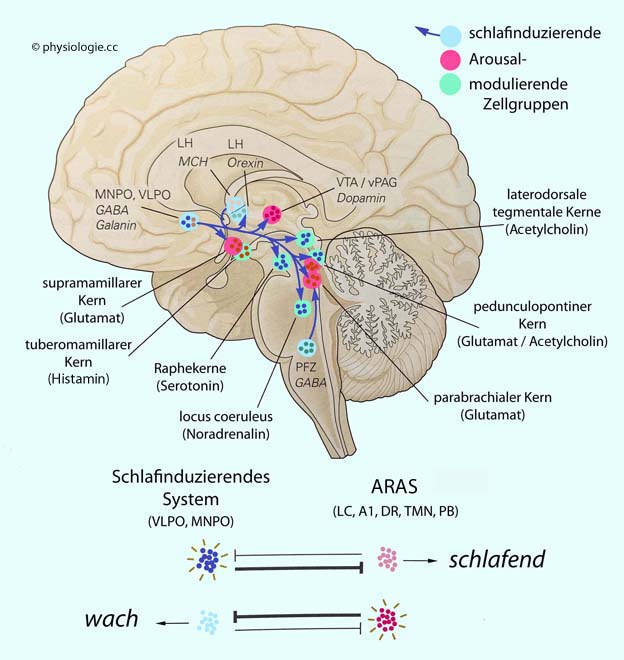

Abbildung: Schlüsselkomponenten der modulatorischen Systeme für die Regulierung von Wachsein und Schlaf

Abbildung: Schlüsselkomponenten der modulatorischen Systeme für die Regulierung von Wachsein und Schlaf

(Hypocretin) ist ein im lateralen Hypothalamus gebildetes Neuropeptid,

das in der Form Orexin-A und Orexin-B vorkommt. Orexinproduzierende

Neurone (vorwiegend im lateralen Hypothalamus) projizieren großflächig

in das ZNS - u.a. auf cholinerge, noradrenerge, serotoninerge und

histaminerge Neuronen - und

regulieren verschiedene Verhaltensweisen, u.a. fördert er den Wachzustand (vgl. oben) und wirkt appetitanregend

(daher der Name: orexis = Verlangen, Appetit). Orexin wirkt anregend auf die Gehirnfunktion und gilt als aufmerksamkeitssteigernder Faktor; es stimuliert das ARAS.

(Hypocretin) ist ein im lateralen Hypothalamus gebildetes Neuropeptid,

das in der Form Orexin-A und Orexin-B vorkommt. Orexinproduzierende

Neurone (vorwiegend im lateralen Hypothalamus) projizieren großflächig

in das ZNS - u.a. auf cholinerge, noradrenerge, serotoninerge und

histaminerge Neuronen - und

regulieren verschiedene Verhaltensweisen, u.a. fördert er den Wachzustand (vgl. oben) und wirkt appetitanregend

(daher der Name: orexis = Verlangen, Appetit). Orexin wirkt anregend auf die Gehirnfunktion und gilt als aufmerksamkeitssteigernder Faktor; es stimuliert das ARAS. Abbildung). Noradrenerge (locus coeruleus) und serotoninerge Systeme (Raphekerne) sind im Wachzustand aktiv und halten diesen aufrecht; cholinerge Anteile sind teils im Wachzustand aktiv, teils unterstützen sie REM-Phasen.

Abbildung). Noradrenerge (locus coeruleus) und serotoninerge Systeme (Raphekerne) sind im Wachzustand aktiv und halten diesen aufrecht; cholinerge Anteile sind teils im Wachzustand aktiv, teils unterstützen sie REM-Phasen.

Abbildung: Schlafauslösende Systeme

Abbildung: Schlafauslösende Systeme

Der parabrachiale Kernkomplex in der dorsolateralen Brücke (um den oberen Kleinhirnstiel

gelegen, daher der Name) - gegliedert in eine mediale und eine laterale

Gruppe - beeinflusst neben Wachheit (arousal) auch Körpertemperatur

(Afferenzen von peripheren Thermorezeptoren, Efferenzen zur

präoptischen Region), Blutzuckerspiegel (Hypoglykämieschutz) u.a.

Der parabrachiale Kernkomplex in der dorsolateralen Brücke (um den oberen Kleinhirnstiel

gelegen, daher der Name) - gegliedert in eine mediale und eine laterale

Gruppe - beeinflusst neben Wachheit (arousal) auch Körpertemperatur

(Afferenzen von peripheren Thermorezeptoren, Efferenzen zur

präoptischen Region), Blutzuckerspiegel (Hypoglykämieschutz) u.a. Melaninkonzentrierendes Hormon (Melanin-concentrating hormone MCH): Dieses orexigene Neuropeptid ist vor allem im Schlaf - den es anregt - aktiv. Orexin hingegen dominiert den Wachzustand.

Melaninkonzentrierendes Hormon (Melanin-concentrating hormone MCH): Dieses orexigene Neuropeptid ist vor allem im Schlaf - den es anregt - aktiv. Orexin hingegen dominiert den Wachzustand.  Abbildung).

Abbildung).

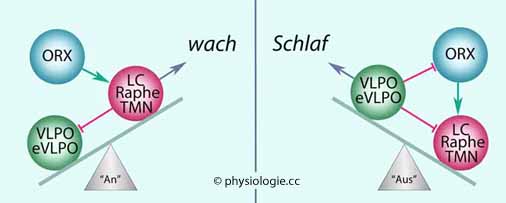

Abbildung: Modell zur Umschaltung zwischen Schlaf und Wachzustand (flip-flop switch model)

Abbildung: Modell zur Umschaltung zwischen Schlaf und Wachzustand (flip-flop switch model)

Abbildung).

Die Periodik des Schlafmusters ist bei Kindern besonders deutlich

ausgeprägt; im Alter nimmt dieses Muster an Klarheit ab.

Abbildung).

Die Periodik des Schlafmusters ist bei Kindern besonders deutlich

ausgeprägt; im Alter nimmt dieses Muster an Klarheit ab.

Abbildung: Schlaf und Lebensalter

Abbildung: Schlaf und Lebensalter

Abbildung: Schlaf fördert Konsolidierungsvorgänge im Gehirn und Immunsystem

Abbildung: Schlaf fördert Konsolidierungsvorgänge im Gehirn und Immunsystem

Abbildung). Vor allem der traumlose Tiefschlaf scheint die

Abwehrprozesse anzuregen.

Abbildung). Vor allem der traumlose Tiefschlaf scheint die

Abwehrprozesse anzuregen. Auch Prostaglandine

(PGD2) können im Rahmen einer Immunantwort den Schlaf

beeinflussen. Solche Mechanismen regen wahrscheinlich das

Immungedächtnis an.

Auch Prostaglandine

(PGD2) können im Rahmen einer Immunantwort den Schlaf

beeinflussen. Solche Mechanismen regen wahrscheinlich das

Immungedächtnis an. Adenosin-Rezeptorblocker (Methylxanthine) wirken anregend auf Nervenzellen, indem sie diesen inhibitorischen Effekt durch Adenosin blockieren.

Adenosin-Rezeptorblocker (Methylxanthine) wirken anregend auf Nervenzellen, indem sie diesen inhibitorischen Effekt durch Adenosin blockieren. Das Tryptophanderivat Melatonin

Das Tryptophanderivat Melatonin  wird in

der Epiphyse

wird in

der Epiphyse  (glandula pinealis, Zirbeldrüse

(glandula pinealis, Zirbeldrüse  ) gebildet, Noradrenalin (sympathische Fasern

aus dem oberen Zervikalganglion) regt seine Synthese an - insbesondere

nachts: Die Produktion unterliegt einem zirkadianen Rhythmus - nachts ist sie hoch, tagsüber gehemmt.

) gebildet, Noradrenalin (sympathische Fasern

aus dem oberen Zervikalganglion) regt seine Synthese an - insbesondere

nachts: Die Produktion unterliegt einem zirkadianen Rhythmus - nachts ist sie hoch, tagsüber gehemmt.

Abbildung: Helligkeit hemmt die Melatoninproduktion

Abbildung: Helligkeit hemmt die Melatoninproduktion

Melatonin wird scherzhaft als "Dracula unter den Hormonen" bezeichnet,

weil es in der Dunkelheit auftritt und bei Lichteinfall verschwindet.

Melatonin wird scherzhaft als "Dracula unter den Hormonen" bezeichnet,

weil es in der Dunkelheit auftritt und bei Lichteinfall verschwindet.

Abbildung oben).

Abbildung oben).| Die Zirbeldrüse bildet - abhängig von der Helligkeit der Umgebung - das schlaffördernde Melatonin |

Galen

von Pergamon lokalisierte die Epiphyse (Zirbeldrüse) korrekt im Gehirn

als direkt hinter dem III. Ventrikel gelegene zapfenförmige Struktur.

René Descartes

vermutete in der Epiphyse eine Art Reflexzentrum, das (wie er

irrigerweise annahm) nur beim Menschen vorhanden und als

Begegnungsstätte von Körper (materiell) und Geist (nichtmaterielle

Seele - Dualismus) ein Zentrum für das Bewußtsein sei. Aaron Lerner entdeckte im Gewebe von Epiphysen Melatonin und MSH (Intermedine / Melanotropine).

Galen

von Pergamon lokalisierte die Epiphyse (Zirbeldrüse) korrekt im Gehirn

als direkt hinter dem III. Ventrikel gelegene zapfenförmige Struktur.

René Descartes

vermutete in der Epiphyse eine Art Reflexzentrum, das (wie er

irrigerweise annahm) nur beim Menschen vorhanden und als

Begegnungsstätte von Körper (materiell) und Geist (nichtmaterielle

Seele - Dualismus) ein Zentrum für das Bewußtsein sei. Aaron Lerner entdeckte im Gewebe von Epiphysen Melatonin und MSH (Intermedine / Melanotropine). Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Elektrophysiologische Muster von Wachsein bis Tiefschlaf

Abbildung: Elektrophysiologische Muster von Wachsein bis Tiefschlaf  einer gesunden jungen Person. REM-Phasen treten etwa alle 90 Minuten

auf, ihre Dauer nimmt mit der Schlafzeit zu. N = non-REM-Phasen (1-3)

einer gesunden jungen Person. REM-Phasen treten etwa alle 90 Minuten

auf, ihre Dauer nimmt mit der Schlafzeit zu. N = non-REM-Phasen (1-3)

Stadium N1 (Einschlafen) ist charakterisiert durch langsame

sinusähnliche Augenbewegungen, Abnahme der EEG-Frequenz und

Muskelaktivität;

Stadium N1 (Einschlafen) ist charakterisiert durch langsame

sinusähnliche Augenbewegungen, Abnahme der EEG-Frequenz und

Muskelaktivität;  Stadium

N2 (mitteltiefer Schlaf) durch Schlafspindeln (12-14 Hz, bis 3/min) und

K-Komplexe (bis 0,2 mV Amplitude);

Stadium

N2 (mitteltiefer Schlaf) durch Schlafspindeln (12-14 Hz, bis 3/min) und

K-Komplexe (bis 0,2 mV Amplitude);  Stadium N3 (Tiefschlaf) durch δ-Wellen (0,5-3/s) im EEG (slow-wave-sleep SWS) und weiteres Absinken des Muskeltonus (Atonie).

Stadium N3 (Tiefschlaf) durch δ-Wellen (0,5-3/s) im EEG (slow-wave-sleep SWS) und weiteres Absinken des Muskeltonus (Atonie). In den ersten Stunden des Nachtschlafs kann auch ein besonders tiefes Stadium N4 auftreten (in der Abbildung nicht gezeigt).

In den ersten Stunden des Nachtschlafs kann auch ein besonders tiefes Stadium N4 auftreten (in der Abbildung nicht gezeigt).

| Im Tiefchlaf tritt im EEG ein δ-Rhythmus auf (0,5 bis 3 Wellen pro Sekunde) |

| Rhythmus |

Frequenz (Wellen pro Sekunde) |

| ß |

14 - 30 |

| α |

8 - 13 |

| ϑ |

4 - 7 |

| δ |

10,5 - 3 |

Abbildung: Entstehung oszillatorischer Rhythmen im Non-REM-Schlaf

Abbildung: Entstehung oszillatorischer Rhythmen im Non-REM-Schlaf

| Im (Non-REM-) Schlaf sind Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz niedriger als im Wachzustand Der systolische Druck ist bei gesunden Personen nachts niedriger als am Tag |

(Faktoren, welche die korrekte Faltung neu synthetisierter Proteine

in der Zelle unterstützen). Die Zahl

fehlgebildeter Proteine nimmt mit der Dauer des Wachzustandes zu.

(Faktoren, welche die korrekte Faltung neu synthetisierter Proteine

in der Zelle unterstützen). Die Zahl

fehlgebildeter Proteine nimmt mit der Dauer des Wachzustandes zu.| Im REM-Schlaf steigen Herzfrequenz und arterieller Blutdruck an |

Abbildung: Ein- und Ausschalten des REM-Schlafs

Abbildung: Ein- und Ausschalten des REM-Schlafs

| Im REM-Schlaf ist die mittlere Frequenz der EEG-Wellen höher als im non-REM-Schlaf |

Abbildung) auf inhibitorische Interneurone

im Rückenmark; diese hyperpolarisieren motorische Vorderhornzellen und

stellen dadurch die Muskeln still (Atonie).

Abbildung) auf inhibitorische Interneurone

im Rückenmark; diese hyperpolarisieren motorische Vorderhornzellen und

stellen dadurch die Muskeln still (Atonie).| REM-Schlaf verursacht eine starke Erniedrigung des Muskeltonus (Atonie) |

Während einer REM-Phase (Dauer ~10-50 min, am längsten gegen Ende der

Nachtschlafperiode) treten häufig Träume auf. Diese Phasen

sind durch rasche

Augenbewegungen (REM) gekennzeichnet. Im REM-Schlaf leitet der Thalamus sensorische Information

nicht zum Cortex weiter; der präfrontale Cortex ist außer Funktion

(Realitätskonnex inaktiv, irrationale, schwer deutbare Trauminhalte).

Während einer REM-Phase (Dauer ~10-50 min, am längsten gegen Ende der

Nachtschlafperiode) treten häufig Träume auf. Diese Phasen

sind durch rasche

Augenbewegungen (REM) gekennzeichnet. Im REM-Schlaf leitet der Thalamus sensorische Information

nicht zum Cortex weiter; der präfrontale Cortex ist außer Funktion

(Realitätskonnex inaktiv, irrationale, schwer deutbare Trauminhalte).  In westlichen Ländern leidet jede fünfte Person unter Schlafstörungen.

Die neurophysiologischen Hintergründe sind nicht bekannt. Patienten mit

chronischen Schlafstörungen (insomnia) zeigen eine erhöhte Aktivität

des ARAS (PET) und zeigen höherfrequente Anteile im EEG, ähnlich wie im Wachzustand.

In westlichen Ländern leidet jede fünfte Person unter Schlafstörungen.

Die neurophysiologischen Hintergründe sind nicht bekannt. Patienten mit

chronischen Schlafstörungen (insomnia) zeigen eine erhöhte Aktivität

des ARAS (PET) und zeigen höherfrequente Anteile im EEG, ähnlich wie im Wachzustand. Insomnien (Ein- und Durchschlafstörungen, z.B. Schlafapnoe)

Insomnien (Ein- und Durchschlafstörungen, z.B. Schlafapnoe) Parasomnien (Verhaltensauffälligkeiten während des Schlafs, z.B. Schlafwandeln)

Parasomnien (Verhaltensauffälligkeiten während des Schlafs, z.B. Schlafwandeln) Hypersomnien (Schlafsucht, z.B. Narkolepsie)

Hypersomnien (Schlafsucht, z.B. Narkolepsie) Gestörte Schlaf-Wach-Rhythmen (z.B. Schichtarbeit, Jet-Lag)

Gestörte Schlaf-Wach-Rhythmen (z.B. Schichtarbeit, Jet-Lag)  Schlaf tritt in einem Rhythmus auf, der vom nucleus suprachiasmaticus

vorgegeben wird. Die Periodizität wird von der Belichtung von

Melanopsin in der Netzhaut synchronisiert, deren Ganglienzellen auf den

nucleus suprachiasmaticus glutaminerg projizieren. Der nucleus

suprachiasmaticus beeinflusst den Schlaf - wie auch Körpertemperatur,

endokrine Aktivität u.a. - über Projektionen auf Hypothalamus und

mediale präoptische Region

Schlaf tritt in einem Rhythmus auf, der vom nucleus suprachiasmaticus

vorgegeben wird. Die Periodizität wird von der Belichtung von

Melanopsin in der Netzhaut synchronisiert, deren Ganglienzellen auf den

nucleus suprachiasmaticus glutaminerg projizieren. Der nucleus

suprachiasmaticus beeinflusst den Schlaf - wie auch Körpertemperatur,

endokrine Aktivität u.a. - über Projektionen auf Hypothalamus und

mediale präoptische Region Mehrere interagierende Hirnregionen steuern das Schlafgeschehen: Mehrere interagierende Hirnregionen steuern das Schlafgeschehen: -- Das basale Vorderhirn lässt Tiefschlaf (slow-wave sleep) zu, wenn es nicht aus dem Hirnstamm zu Wachsein und Aufmerksamkeit angeregt wird, und inhibiert seinerseits das Arousal-System im Hirnstamm -- Die formatio reticularis aktiviert das Vorderhirn (arousal); seine Blockade führt zu Tiefschlaf -- Ein pontines System in der subcoeruleären Region kann REM-Schlaf (rapid eye movements) triggern. Es projiziert glutamaterg in die medulla oblongata und aktiviert dort GABA- und glyzinerge Neurone, deren Axone motorische Vorderhornzellen im Rückenmark hemmen (Muskelatonie). -- Neurone des lateralen Hypothalamus nutzen Orexin als Neurotransmitter, mit dem sie das monoaminerge Wecksystem anregen, den REM-Schlaf unterdrücken und motorische Verhaltensmuster steuern. Ohne Orexinwirkung kommt es zu Narkolepsie  Monoaminerge (weckende: noradrenerg, serotoninerg, cholinerg) und

schlafinduzierende ventrolateral-präoptische Kerne hemmen sich

gegenseitig. Vor dem Aufwachen oder bei Steigerung der Aufmerksamkeit

beginnen monoaminerge Neuronen vermehrt zu feuern und regen Thalamus

und Hirnrinde an

Monoaminerge (weckende: noradrenerg, serotoninerg, cholinerg) und

schlafinduzierende ventrolateral-präoptische Kerne hemmen sich

gegenseitig. Vor dem Aufwachen oder bei Steigerung der Aufmerksamkeit

beginnen monoaminerge Neuronen vermehrt zu feuern und regen Thalamus

und Hirnrinde an Schlafinduzierend wirken Interleukin 1 (Gliazellen), Melatonin

(Zirbeldrüse), Adenosin (Belastung), Stickstoffmonoxid (Schlafmangel),

Cortistatine (Großhirnrinde)

Schlafinduzierend wirken Interleukin 1 (Gliazellen), Melatonin

(Zirbeldrüse), Adenosin (Belastung), Stickstoffmonoxid (Schlafmangel),

Cortistatine (Großhirnrinde) Der non-REM-Schlaf (orthodoxer Schlaf, Tiefschlaf, NREM-Schlaf) baut

sich mit zunehmender Schlaftiefe stufenweise auf: α-Wellen treten beim

Dösen auf, ϑ-Wellen im leichten Schlaf, δ-Wellen im Tiefschlaf. In

diesem Stadium blockieren niederfrequente thalamische Entladungen die

Übermittlung sensorischer Information an den Cortex

Der non-REM-Schlaf (orthodoxer Schlaf, Tiefschlaf, NREM-Schlaf) baut

sich mit zunehmender Schlaftiefe stufenweise auf: α-Wellen treten beim

Dösen auf, ϑ-Wellen im leichten Schlaf, δ-Wellen im Tiefschlaf. In

diesem Stadium blockieren niederfrequente thalamische Entladungen die

Übermittlung sensorischer Information an den Cortex Im Non-REM-Schlaf sind Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz niedriger als im Wachzustand Im Non-REM-Schlaf sind Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz niedriger als im Wachzustand Im REM-Schlaf

steigen Herzfrequenz und arterieller Blutdruck bei minimalem

Muskeltonus an, die mittlere Frequenz der EEG-Wellen ist höher als im

Tiefschlaf. Während

REM-Phasen treten häufig Träume auf. Der Thalamus leitet sensorische

Information nicht zum Cortex weiter; der präfrontale Cortex ist außer

Funktion Im REM-Schlaf

steigen Herzfrequenz und arterieller Blutdruck bei minimalem

Muskeltonus an, die mittlere Frequenz der EEG-Wellen ist höher als im

Tiefschlaf. Während

REM-Phasen treten häufig Träume auf. Der Thalamus leitet sensorische

Information nicht zum Cortex weiter; der präfrontale Cortex ist außer

Funktion |