Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Frontalhirn

© H. Hinghofer-Szalkay

Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen

Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen

Brodmann-Areale: Korbinian Brodmann

Broca'sches Areal: Paul Broca

frontal: frons = Stirn

Der

Frontallappen ist Sitz der motorischen Planung und Steuerung,

von

Teilen des Arbeitsgedächtnisses, und der Kontrolle der Persönlichkeit.

Information aus anderen Cortexarealen wird dabei berücksichtigt: Sehen,

Hören, Fühlen, Erinnerung an frühere Erfahrungen. Das Frontalhirn

tauscht sich mit dem limbischen System aus: Während dieses

Emotionen generiert, ermöglicht das Frontalhirn deren Beherrschung.

Das motorische (Broca'sche) Sprachzentrum

(area 44/45) grenzt an prämotorische Areale und die vordere

Zentralwindung (Bereiche für Gesicht, Rachen und Kehlkopf). Es

verwaltet Motorik und

Bedeutungsanalyse im Rahmen der Sprachverarbeitung. Bei ~95% der rechtshändigen, auch der Mehrzahl linkshändiger Personen ist das motorische Sprachzentrum in der linken Großhirnhemisphäre angesiedelt ("sprachdominante" Hemisphäre), manchmal ist das Sprachzentrum auch bilateral angelegt.

Das Präfrontalhirn - der vordere Teil des Frontallappens - berücksichtigt aktuelle Sinnesinformation in Hinblick auf angebrachte Verhaltensmuster (Analyse- und Überwachungssystem): Es organisiert

das Verhalten im Sinne einer rationalen Kontrollinstanz (Beherrschung

emotionaler Impulse aus dem limbischen System). Seine Afferenzen

stammen nicht nur aus dem (mediodorsalen) Thalamus (glutamaterg),

sondern auch aus Hirnstamm (dopaminerg, noradrenerg, serotoninerg) und

Zwischenhirn (cholinerg, GABAerg).

Der orbitale Präfrontalcortex

kann Glücks- und Angstgefühle generieren - mit seinen Verbindungen u.a.

zu Amygdala und Insel steuert er die "emotionale Persönlichkeit".

|

Die

Rinde des Fontallappens kann als "Aktionscortex" gesehen werden, so wie

posteriore Rindengebiete als sensorisch einzustufen sind: Sie steuert

die Motorik. Der größte Anteil der Frontalhirnrinde wird als

Präfrontalcortex bezeichnet, dieser liegt vor dem motorischen Cortex

und gilt als "Sitz der Vernunft" und der Persönlichkeitskontrolle. Das

Präfrontalhirn koordiniert Augenbewegungen (Okulomotorik), Sprechen (Artikulation) und das Ausdrücken von Emotionen (Mimik) - weitgehend über Hirnnerven. Die vor der Zentralfurche liegenden Gebiete (motorische, prämotorische und supplementärmotorische Rinde) steuern die Skelettmuskulatur über absteigende spinale Pfade (Pyramidenbahn).

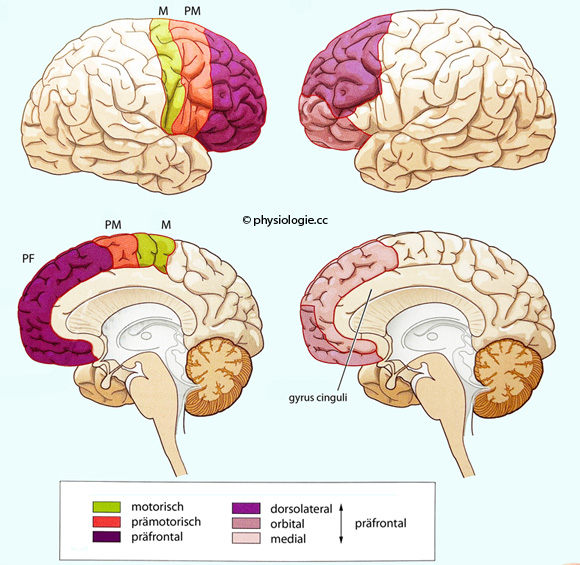

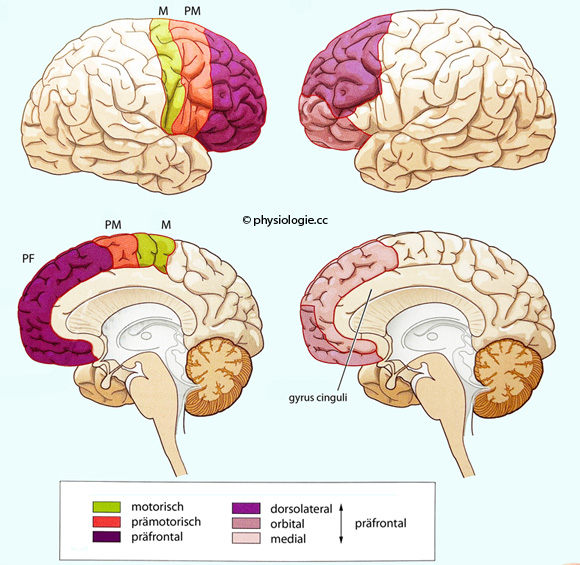

Das Frontalhirn koordiniert Motorik und Persönlichkeit

Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde

Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press

Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde

Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press

Linke

Hemisphäre von lateral, rechte von medial gesehen.

Motorische

Rindenareale befinden sich sowohl auf der lateralen als auch der

medialen Oberfläche des Gehirns.

Die primäre motorische Rinde liegt unmittelbar rostral von der

Zentralfurche. Sie kontrolliert Kraft und Richtung geplanter Bewegungen.

Vor ihr liegen prä- und supplementärmotorische Gebiete, weiter vorne

das frontale Augenfeld. Diese Gebiete sind auf Auswahl, Vorbereitung

und Auslösung von Bewegungen spezialisiert.

Der anteriore gyrus cinguli liegt über dem Balken und unter dem sulcus

cinguli. Seine Aufgabe ist die Selektion und Überwachung motorischer

Programme.

Der parietale Cortex verwaltet und interpretiert sensorische Eingänge

und hilft dem motorischen Gehirn bei der situationsgerechten Auswahl

seiner Programme

Die

Großhirnrinde steht im Mittelpunkt der Planung, Entscheidung und

Initiierung willkürlich beeinflussbarer Kraftentwicklung bzw.

Bewegungen. In die Kontrolle des Ablaufs sind alle Instanzen der

motorischen Steuerung integriert (

Die

Großhirnrinde steht im Mittelpunkt der Planung, Entscheidung und

Initiierung willkürlich beeinflussbarer Kraftentwicklung bzw.

Bewegungen. In die Kontrolle des Ablaufs sind alle Instanzen der

motorischen Steuerung integriert ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen

Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen

Nach einer Vorlage bei Silverthorn, Human Physiology, an integrated approach, 4th Int'l ed. 2007, Pearson / Benjamin Cummings

1:

Sensorische Meldungen (somatisch, visuell etc) - z.B. Feststellung der eigenen Körperposition im Raum

2: Planung und Entscheidung - z.B. Abschätzen der Wirksamkeit einer Handlung

3: Koordination und zeitliche Struktur (Kleinhirn)

4: Ausführung: Kortikospinaltrakt → Skelettmuskeln

5: Ausführung: Extrapyramidalmotorische Beeinflussung von Haltung, Körperbalance, Gang

6: Kontinuierliches Feedback (grüne Pfeile) zu Rückenmark, Kleinhirn und Cortex

Der

Frontallappen  (Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der

Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie

dem Bewusstsein zu tun haben:

(Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der

Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie

dem Bewusstsein zu tun haben:

Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe

Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe

Es vollbringt höchste Hirnleistungen

wie

Es vollbringt höchste Hirnleistungen

wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach

moralischen / ethischen Kriterien,

Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen

Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit

Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist

blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden

werden

Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit

Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist

blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden

werden

Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen

Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen

und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.

Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen

Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen

und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.

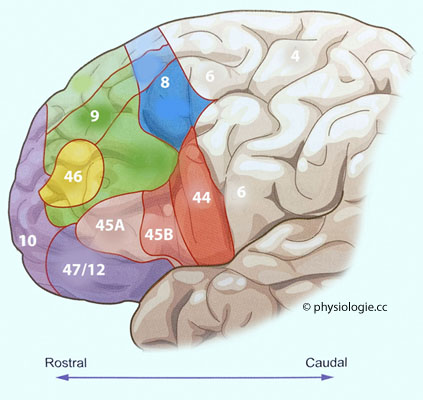

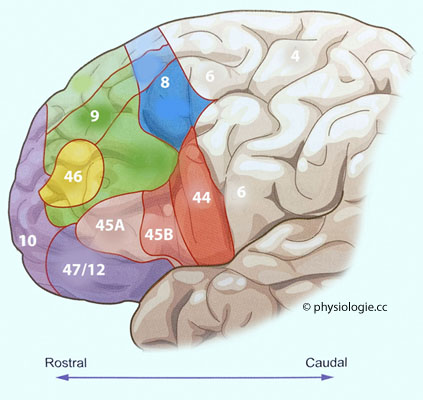

Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex

Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex

Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press

Die rückwärtige Grenze des Frontallappens (zum Parietallappen) ist der sulcus centralis (caudal von area 4).

Area 8 enthält das frontale Augenfeld, area 9 ist das dorsale präfrontale Areal (Arbeitsgedächtnis, Entscheidungsfindung, soziales Erkennen), area 10 der anteriore Präfrontalcortex, area 12 der Orbitofrontalcortex (sensorische Integration, Entscheidungsfindung), area 44 / 45 der motorische Sprachcortex (Broca-Zentrum), area 47 der orbitale Teil des unteren Frontalcortex

Zuordnung zu Brodmann-Arealen  (

( Abbildung):

Abbildung):

Der

präfrontale Cortex wird uneinheitlich eingeteilt; anatomische,

histologische und physiologische Kriterien überschneiden sich teilweise. Morphologisch unterscheidet man beispielsweise einen lateralen, polaren, orbitalen und medialen Abschnitt:

Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)

Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)

Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)

Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)

Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12

Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12

Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)

Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)

Der präfrontale Cortex beteiligt sich an der Abstimmung von inneren mit externen Motivationen sowie der Kontrolle von Verhaltensweisen - er ordnet Gefühle und Verhaltensweisen höhergestellten Aspekten unter -, in enger Kooperation mit dem limbischen System (dessen assoziativer Cortex liegt teilweise im Frontalhirn).

Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung

Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung

Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017

Posterior

gelegene assoziative Rindengebiete beteiligen sich an Wahrnehmung und

Erinnerung, frontale an der Planung motorischer Abläufe. Die

Bewegungsplanung scheint im präfrontalen Cortex zu beginnen und sich

über prä-supplementärmotorische und supplementärmotorische Areale zum

primären Motorcortex "vorzuarbeiten" - ein Vorgang, der mehrere

Sekunden in Anspruch nimmt.

Die Bewegungsplanung des Frontalhirns beruht auf

Eingängen aus assoziativen Arealen in Okzipital- (visuelle

Empfindungen), Parietal- (Raum- und Lageempfindung) und Temporallappen

(Hörempfindung)

Der supplementärmotorische Cortex (SMA: supplementary motor area)

spielt eine entscheidende Rolle für die Durchführung von

Bewegungsabfolgen. Er kümmert sich um die Planung jeweils nachfolgender

(nächster) Komponenten einer Reihe motorischer Elemente (deren

tatsächliche Durchführung dann dem primären motorischen Cortex obliegt).

Der weiter vorne liegende Prä-supplementärmotorische Cortex (pre-SMA) ( Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden

zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor

(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung

verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur

motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im

präfrontalen Cortex - zu reifen.

Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden

zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor

(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung

verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur

motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im

präfrontalen Cortex - zu reifen.

Frontalhirnausfall führt zu Schwankungen zwischen Antriebslosigkeit und Euphorie, Beharren auf Tätigkeitsabläufen (Perseverationen),

Ablenkbarkeit und Reizbarkeit, gestörter Planung motorischer Abläufe,

emotionaler Labilität, Distanzlosigkeit, Impulsivität und sexuellem

Fehlverhalten.

Der rückwärtige Teil des Frontallappens enthält motorische und prämotorische Rindengebiete. Der weiter vorne gelegene präfrontale Cortex übernimmt kognitive Aufgaben und wird in einen dorsolateralen und einen orbitofrontalen Anteil gegliedert.

Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung

Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung

Schädigungen des orbitofrontalen

Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),

emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration

Schädigungen des orbitofrontalen

Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),

emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration

Fluss und Aufrechterhaltung des Arbeitsgedächtnisses (Sekunden bis Minuten) werden vom Frontallappen gesteuert - zusammen mit Parietalhirn, gyrus cinguli und Basalganglien. Zur prämotorischen Rinde gehört auch das frontale Augenfeld

in der area 8; es steuert Kerne in Mittel- und Zwischenhirn an,

welche dann die Aktivität der motorischen Augenmuskelkerne (N. III, IV,

VI) koordinieren.

Über motorische Efferenzen (absteigende Bahnen von Gehirn bis Rückenmark) s. dort

Über motorische Efferenzen (absteigende Bahnen von Gehirn bis Rückenmark) s. dort

Motorisches Sprachzentrum (Broca)

Als motorisches (Broca'sches  ) Sprachzentrum

(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis

des

gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht (

) Sprachzentrum

(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis

des

gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht ( vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.

vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.

Diese Teile spielen neben der

Generierung der Sprachmotorik (z.B. beim Vorlesen, beim spontanen

Sprechen) auch eine wichtige Rolle für die kognitive

Gedächtniskontrolle (die verbalisiert, d.h. in Worte gefasst wird) und semantische (bedeutungsmäßige) Sprachverarbeitung.

Das Broca-Areal grenzt an das prämotorische Areal

und Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf

steuern und beinhaltet die Bewegungsprogramme, die beim Sprechen

benötigt werden.

Störungen dieses Zentrums führen zu motorischer Aphasie  (Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst

aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.

(Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst

aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.

Wie für andere Cortexareale gilt allerdings auch für das Broca-sche

Sprachzentrum, dass seine Leistungen - manchmal, nicht immer - auf benachbarte oder

kontralateral- korrespondierende Rindengebiete umgelernt werden können (z.B. bei Auftreten eines langsam wachsenden Tumors - neuronale Plastizität).

Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält

die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung

(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die

linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins

verantwortlich.

Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält

die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung

(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die

linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins

verantwortlich.

Die rechte Hemisphäre dient komplexen visuellen

Verarbeitungen (dreidimensionale Vorstellung, Mustererkennung,

beispielsweise eines Gesichts ... Fehlfunktion: Prosopagnosie), Musikverständnis usw. Die

Gesamtleistungen des Gehirns ergeben sich durch Zusammenarbeit der

beiden spezialisierten Hemisphären (vgl. split brain).

Das Präfrontalhirn ist der vordere Teil des Frontallappens; es enthält Afferenzen aus dem mediodorsalen Thalamus. Das Präfrontalhirn

kontrolliert Emotionen und gilt als der "Sitz der Persönlichkeit".

Es verwaltet das Kurzzeitgedächtnis und organisiert ein motorisch und emotional angemessenes Verhalten.

Bei Primaten ist es besonders stark entwickelt; es ermöglicht die

laufende Kurzzeitspeicherung neuer Information und konstituiert so eine

wesentliche Stütze des Arbeitsgedächtnisses.

Abbildung: Frontalhirn

Abbildung: Frontalhirn

Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press

Die drei Hauptabschnitte des Frontalhirns sind der motorische (M), prämotorische (PM) und präfrontale Cortex (PF).

Die Präfrontalregion wird weiter unterteilt in eine dorsolaterale, orbitale (orbitofrontale) und mediale (ventromediale). Dorsolaterale Cortexanteile beschäftigen sich mit Gedächtnis und exekutiven Funktionen, orbitale mit der Verarbeitung von Emotionen, mediale mit Beurteilung, Fehlererkennung und Entscheidungsfindung

Der mediale Präfrontalcortex ist Teil des Default Mode Network, dessen Teile ihre Aktivität beim "Versenken" in das "Innere Ich" synchronisieren ( s. dort).

s. dort).

Zu den Aufgaben des medialen Präfrontalcortex gehört auch die Bewegungsplanung; er übernimmt dabei die Rolle eines central command für die Kreislaufsteuerung während körperlicher Belastung.

Das Präfrontalhirn

hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten

hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten

verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische

und somatosensorische Information

verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische

und somatosensorische Information

integriert

diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich

gerade befindet.

integriert

diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich

gerade befindet.

Man spricht von einem Analyse- und Überwachungssystem (supervisory attentional system). Im

Präfrontalhirn erfolgt u.a. auch die

Bewusstwerdung der komplexen Bedeutung gesprochener Worte.

Der

(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere

Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im

Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.

Der

(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere

Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im

Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.

Glutamat, Aspartat und GABA sind - wie im gesamten Cortex - die am häufigsten verwendeten Transmitterstoffe.

Weiters erhält der Präfrontalcortex folgende Eingänge:

dopaminerge aus dem Mittelhirn

dopaminerge aus dem Mittelhirn

noradrenerge aus dem locus coeruleus

noradrenerge aus dem locus coeruleus

serotoninerge aus den Raphekernen

serotoninerge aus den Raphekernen

cholinerge aus dem Zwischenhirn.

cholinerge aus dem Zwischenhirn.

Ausgänge: Das Frontalhirn projiziert intensiv auf andere Cortexregionen, wie über den fasciculus longitudinalis superior auf

das Okzipitalhirn und das Temporalhirn (fasciculus arcuatus, fascuculus

uncinatus). Auf Thalamus, Hirnstamm und Rückenmark projizieren

absteigende Fasern, vor allem über die capsula interna (deren Fasern zwischen Thalamus und nucl. caudatus ziehen).

Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung

Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung

Nach Arnsten AF, Stress signalling pathways that impair

prefrontal cortex structure and function. Nature Rev Neurosci 2009; 10:

410-22

Links: Im entspannten Zustand kann sich das Frontalhirn ungestört seinen Funktionen widmen. Das

Präfromtalhirn ist mit kortikalen und subkortikalen Nachbarregionen topographisch geordnet verknüpft - Emotionen

regulierende Zonen liegen ventral und medial (grün markiert) und solche, die Gedanken und Handlungen steuern, dorsal und lateral (blau markiert). Die dorsolateralen Zonen sind intensiv mit sensorischen und motorischen Rindengebieten verbunden, die ventromedialen mit subkortikalen Strukturen wie Hypothalamus, nucleus amygdalae und nucleus accumbens. Dorsomediale

präfrontale Rindenzonen schließlich ermöglichen Fehleranalyse und

Realitätsabgleich, sie unterstützen Planung und Entscheidungsfindung.

Insgesamt ermöglicht dieses System intelligentes Denken und Verhalten.

Rechts: Kommen ablenkende, intensive oder akut bedrohliche sensorische Impulse dazu, erzeugen die Mandelkerne

Stressreaktionen mit vegetativen und motorischen Mustern, die vom

Frontalhirn schwer beherrschbar werden können. Durch Aktivierung entsprechender Kerngebiete im Hirnstamm kommt es zu intensiver Ausschüttung von Noradrenalin (NA) und Dopamin (DA),

was regulative Funktionen des Frontalhirns schwächt (Arbeitsgedächtnis,

Aufmerksamkeit) und die Mandelkerne anregt - eine Art circulus vitiosus

baut sich auf: "Kontrolle von unten" (z.B. grelle Sinneseindrücke)

ersetzt zusehends die "Kontrolle von oben" (Prüfung auf Relevanz),

Impulse aus den Mandelkernen engen den Entscheidungsspielraum

motorischer Programme ein

Unter Stresseinwirkung kann

erhöhte Aktivität dieser ("archaischen") Gebiete - insbesondere über

dopaminerge und noradrenerge Afferenzen an präfrontale Cortexneurone -

die Funktionen des Frontalhirns empfindlich stören ( Abbildung). Folge ist - insbesondere nach

chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn

verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes

Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und

Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).

Abbildung). Folge ist - insbesondere nach

chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn

verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes

Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und

Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).

Östrogen

scheint die Stressanfälligkeit zu erhöhen, dies könnte erklären, warum das

Depressionsrisiko bei Frauen höher ist als bei Männern.

Orbitofrontalhirn

s. auch dort

s. auch dort

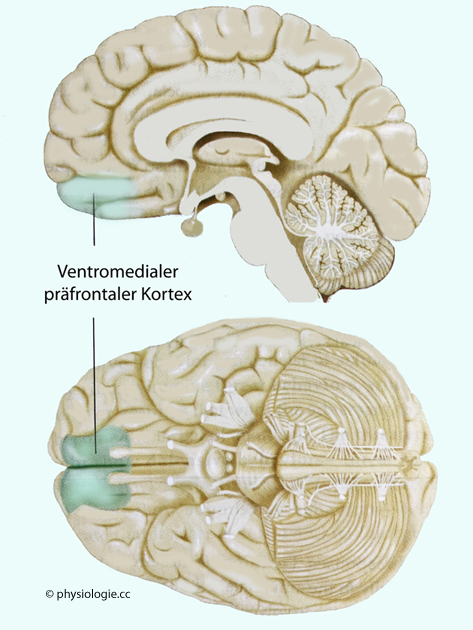

Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex

Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex

Nach einer Vorlage in Banich / Compton, Cognitive Neuroscience, 4th ed. 2018, Cambridge Univ. Press

Dieser

Abschnitt des Frontallappens liegt direkt über der Augenhöhle (orbita)

- daher die Bezeichnung. Der mediale Teil wird manchmal auch als

ventromedialer präfrontaler Cortex bezeichnet.

Links Lateralansicht, rechts Ansicht von ventral

Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).

Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).

Auch

auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn

für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche

Analyse).

Auch

auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn

für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche

Analyse).

Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen

Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.

Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen

Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.

Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit

und unterdrückt störende (zusätzliche,

ablenkende)

Komponenten bei der Verhaltensausführung.

Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit

und unterdrückt störende (zusätzliche,

ablenkende)

Komponenten bei der Verhaltensausführung.

Es führt Informationen

verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.

Es führt Informationen

verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.

Das

soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie

Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.

Das

soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie

Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.

Der orbitale

Präfrontalcortex ist in die Erzeugung und Kontrolle von Glücks-, aber auch Angstgefühlen involviert - er bringt Emotionen in das Bewusstsein. Für Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig, ist er mit der vorderen Insel, Hippocampus und parahippocampalem Komplex, dem Temporalpol,

Hypothalamus, dem unteren Parietallappen, dem gyrus cinguli und dem Mandelkern

verbunden und empfängt sowohl exterozeptive (die Umwelt betreffende) als auch

interozeptive (den Körper betreffende) Information.

Das

erklärt die große Bedeutung der orbitofrontalen Region für die

Kontrolle des Gefühlslebens. Sind diese Verbindungen gestört,

resultieren Beeinträchtigungen der Entscheidungsfindung, emotionalen

Balance und Motivation.

Läsionen können tiefgreifende Störungen von Verhalten und Persönlichkeit verursachen.

Betroffene Personen zeigen sozial unangebrachtes und

verantwortungsloses Verhalten, sie haben Schwierigkeiten, die

Konsequenzen ihrer Handlungen abzuschätzen, und sie scheinen nicht aus

betreffenden Fehlern lernen zu können ("verlorener moralischer

Kompass"). Intellektuelle Fähigkeiten sind aber ansonsten nicht

beeinträchtigt.

Einerseits sind kortikale Gebiete auf verschiedene Aspekte

der Motorik spezialisiert, andererseits finden sich erhebliche

funktionelle Überlappungen. Die folgende Tabelle stellt die Leistungen

involvierter Hirngebiete einander gegenüber:

Funktionen von Gehirnarealen, die auf Bewegungskontrolle spezialisiert sind

Nach Banich / Compon, Cogntive Neuroscience, 4th ed. 2018

|

Gehirnregion

|

Rechenleistung

|

Bewegungsplanung

|

Unteres Parietalhirn

|

Abschätzung des Zustandes der Extremitäten

|

Supplementäre motorische Rinde

|

Auswahl und Auslösung der Reihenfolge der Bewegungen

|

Prämotorisches Areal

|

Auswahl der Art von Bewegung (z.B. Greifen)

|

Frontales Augenfeld

|

Willkürliche Kontrolle von Sakkaden

|

Posteriore Teile des vorderen gyrus cinguli

|

Auswahl aus alternativen Abläufen, Auslösung neuer und "Überschreiben" gewohnter Abläufe

|

Präzisierung und Auslösung von Bewegungen

|

Kleinhirn

|

Erstellung von "Vorwärts-Modellen"

|

Basalganglien

|

Umschalten zwischen, und Aufteilung / Modulation von Bewegungen und -mustern

|

Motorischer Cortex

|

Einstellen von Kraft und Richtung, Antrieb der Muskelaktivität

|

Bewegungsüberwachung

|

Vorderer gyrus cinguli

|

Abschätzung der Folgen motorischer Aktionen

|

Parietalcortex

|

Berücksichtigung sensorischer Information für Korrekturen der Motorik

|

Beispielsweise kann das Kleinhirn sehr präzise vorgeplante Bewegungsabläufe exekutieren, eine Korrektur während der Ausführung ist nicht mehr möglich; dafür sind das Parietalhirn und die Basalganglien zuständig. Die Hirngebiete arbeiten zusammen, um eine optimale Steuerung der Motorik zu erzielen.

Dazu kommt, dass zwischen den beteiligten Regionen unterschiedliche Verzögerungszeiten

des Informationsflusses auftreten (abhängig von Signalstrecke und

Leitungsgeschwindigkeit, also Myelinisierungsgrad) und auf diese Weise

ein bestimmtes Muster für die Reihenfolge auftritt, in der Aktionspotentialsalven an beteiligten Hirnregionen auftreten.

Die Funktionen des anterioren

(frontopolaren) Präfrontalcortex ( Abbildung: APFC - area 10) ist

trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht

ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit

sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').

Abbildung: APFC - area 10) ist

trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht

ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit

sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').

Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen

Nach

Simons JS, Spiers HJ. Prefrontal and medial temporal lobe interactions

in long-term memory. Nature Rev Neurosci 2003; 4: 637-48

Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen

Nach

Simons JS, Spiers HJ. Prefrontal and medial temporal lobe interactions

in long-term memory. Nature Rev Neurosci 2003; 4: 637-48

Der Präfrontalcortex kann in einen vorderen (APFC - area Brodmann 10), dorsolateralen (DLPFC - area 46 und 9), ventrolateralen (VLPFC - area 44, 45, 47) und medialen Abschnitt (MPFC - area 25, 32) eingeteilt werden. Die Brodmann-Areale 11, 12 und 14 werden auch als Orbitofrontalcortex

bezeichnet.

Hippocampus, Mandelkerne, Parahippocampus, ento- und

perirhinaler Cortex sind Teile des medialen Temporallappens, der

intensiv mit dem Präfrontalhirn verbunden ist.

Orbitofrontalhirn

und dorsolaterale Rindenanteile sind reziprok mit dem peri- und

entorhinalen Cortex verbunden. Der Hippocampus projiziert

unidirektional auf den medialen Präfrontalcortex, sensorische

Assoziationen werden aus dem medialen Temporalcortex in die perirhinale

und parahippocampale Region projiziert. So tauscht der Präfrontalcortex

reziprok Information mit sensorischen Assoziationsgebieten in Temporal-

und Parietallappen sowie mit zahlreichen subkortikalen Strukturen aus

Der mediale

Präfrontalcortex ( Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.

cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).

Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die

Motivation und beteiligt

sich an der Einleitung von Handlungen.

Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.

cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).

Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die

Motivation und beteiligt

sich an der Einleitung von Handlungen.

Läsionen äußern sich u.a. in mangelnder

Aufmerksamkeit bis Apathie ('Pseudodepression'), Antriebs- und

Muskelschwäche.

Der dorsolaterale Präfrontalcortex

( Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte

Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.

Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte

Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.

Er verknüpft unterschiedliche Ideen und Wahrnehmungen,

vergleicht die momentane Situation mit Erinnerungen und gilt als die

Stelle, an der sich 'Vergangenheit

und Zukunft treffen'. Er blickt in der Zeit

zurück, um aus dem sensorischen Input Bekanntes herauszufiltern,

und gleichzeitig voraus, um einen motorischen

Handlungsplan zu entwerfen.

Der dorsolaterale Präfrontalcortex ist wesentlich am Arbeitsgedächtnis

beteiligt (z.B. wenn man eine Telefonnummer liest und sich kurzzeitig

merkt).

Er reguliert den Fluss motorischer Information;

die oberen Regionen sind dabei auf

zeitlich-sequentielle, die unteren

auf räumliche Aufgaben spezialisiert.

Diese verschiedenen Aufgaben des 'zentralen Processing'

sind schwerpunktmäßig auf unterschiedliche Regionen des präfrontalen Cortex verteilt.

Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben

beschäftigt, 60% mit motorischen.

Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben

beschäftigt, 60% mit motorischen.

Ein dorsales

System integriert vor allem Information aus der Netzhautperipherie

und somatosensorische aus Rumpf und unteren Extremitäten zu zeitlich-räumlicher Abfolge

des Verhaltens.

Ein ventrales

System empfängt Meldungen aus der Netzhautmitte

und der unteren Temporalregion und kümmert sich um die Einbettung der Identifikation

von Objekten in das Verhalten.

Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns

Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017

Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns

Nach einer Vorlage in Carlson NR / Birkett MA, Physiology of Behavior, 12th ed. Pearson 2017

Dieser Teil der

Gehirnrinde liegt an der anterioren Basis des Gehirns und erhält

Eingänge aus dorsomedialen Thalamuskernen, Cortex des Temporalhirns,

ventralem Tegmentum, Riechhirn und Mandelkernen. Es projiziert auf

benachbarte Gebiete des Frontalhirns, Cingulum, Hypothalamus,

Hippocampusformation, sowie zurück zu Temporalcortex und Mandelkernen.

Durch diese Verschaltungen erhält der ventromediale Cortex Information

über das Geschehen in der Umgebung sowie Intentionen, die im restlichen

Frontalhirn entstehen. Seine Outputs beeinflussen Verhalten, emotionale

und neuroendokrine Reaktionen. Dabei spielen die nucll. amygdalae eine zentrale Vermittlerrolle. Auch Gefühle der Angst können so entstehen

Der ventromediale präfrontale Cortex (vmPFC, ventromedial prefrontal cortex:  Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die

u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des

limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"

berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen

die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.

Das berühmte Beispiel eines kalifornischen

Vorarbeiters (Phineas Gage),

der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex

war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,

zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und

soziale Interaktion.

Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die

u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des

limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"

berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen

die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.

Das berühmte Beispiel eines kalifornischen

Vorarbeiters (Phineas Gage),

der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex

war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,

zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und

soziale Interaktion.

Angstgefühle werden beim Menschen sehr häufig durch soziales Lernen, weniger durch persönliche Erfahrung aufgebaut (emotionale Konditionierung). Die Mandelkerne spielen dabei eine zentrale Rolle. Der

ventromediale präfrontale Cortex kann umgekehrt solche emotionalen

Konditionierungen wieder löschen (Extinktion). Insgesamt scheint der ventromediale

präfrontale Cortex eine Brücke aufzubauen zwischen Abläufen

automatisierter emotionaler Abläufe einerseits und solchen komplexen

Verhaltens andererseits.

Personen mit Störungen des ventromedialen Präfrontalcortex können die Bedeutung bestimmter Situationen nur in einem abstrakten Sinn

(für Andere) korrekt erkennen, persönliche Konsequenzen (für sich

selbst) erkennen sie nicht und es fällt ihnen schwer, Triviales von

Wichtigem zu unterscheiden. Sie werden emotional instabil, haben eine

geringe Frustrationstoleranz, werden reizbar, ängstlich, manchmal

aggressiv. Weiters können Defekte des ventromedialen Präfrontalcortex zu Psychosyndromen wie einer posttraumatischen Belastungsstörung führen.

Unter Stressbedingungen tritt der

Einfluss

des Frontalhirnsystems zugunsten limbischer Funktionskreise zurück.

Dopaminerge und noradrenerge Projektionen interferieren dann mit der

Informationsverarbeitung im Präfrontalcortex, dessen Gedanken- und

Gefühlskontrolle unterdrückt wird; der Schwerpunkt der Kontrolle

verlagert sich zu limbischen Hirnregionen.

Schädigungen

im präfrontalen Cortex bedingen einen Symptomenkomplex, der unter der

Bezeichnung Frontalhirnsyndrom zusammengefasst wird. Defekte des

Frontalhirns haben z.T schwere Persönlichkeitsveränderungen zur Folge.

Zu motorischen Funktionen des Frontallappens s. auch dort

Zu motorischen Funktionen des Frontallappens s. auch dort

Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von

Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der

Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem

Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)

Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von

Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der

Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem

Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)

Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische

Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und

Motivation modifizieren Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische

Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und

Motivation modifizieren

Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und

Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen

assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist

verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,

auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren

Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse

Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und

Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen

assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist

verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,

auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren

Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse

Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,

Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit

Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und

Zielkonzentration

Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,

Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit

Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und

Zielkonzentration

Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für

Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die

Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert

Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für

Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die

Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert

Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken

(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und

Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf

steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.

Störungen führen zu motorischer Aphasie

Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken

(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und

Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf

steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.

Störungen führen zu motorischer Aphasie

|

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen

Aphasie: ἀ-φασία = Sprachlosigkeit - φασϰω = sagen Motorisches Sprachzentrum

Motorisches Sprachzentrum  Präfrontalcortex

Präfrontalcortex

Orbitofrontalhirn

Orbitofrontalhirn  Integrierte Steuerung

Integrierte Steuerung

Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde

Abbildung: Die wichtigsten mit der Kontrolle der Morotik befassten Areale der Großhirnrinde

Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen

Abbildung: Kontrolle von Willkürbewegungen

(Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der

Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie

dem Bewusstsein zu tun haben:

(Stirnlappen, lobus frontalis, frontal lobe) zeichnet sich durch komplexe Leistungen aus, die mit der

Steuerung von Bewegungsabläufen, Eigenschaften der Persönlichkeit sowie

dem Bewusstsein zu tun haben: Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe

Das Frontalhirn verwaltet bewusst beeinflussbare motorische Abläufe  Es vollbringt höchste Hirnleistungen

wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach moralischen / ethischen Kriterien, Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen

Es vollbringt höchste Hirnleistungen

wie das Deuten komplexer Sachverhalte, Selbstbeherrschung, Urteilen und Handeln nach moralischen / ethischen Kriterien, Berücksichtigen sozialer Signale und Situationen Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit

Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist

blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden

werden

Es verhindert die Verwechslung aktueller Eindrücke (Erleben der Umwelt) mit

Erinnerungen. Im Schlaftraum ist diese Funktion zumeist

blockiert - Realität und Fantasie können dann nicht unterschieden

werden Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen

Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen

und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.

Das Frontalhirn erhält den Großteil der dopaminergen kortikalen

Eingänge; diese können thalamische Afferenzen modifizieren und dämpfen

und so Aufmerksamkeitsspanne, Planung und Motivation beeinflussen.

Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex

Abbildung: Lateraler Präfrontalcortex

(

( Abbildung):

Abbildung):  Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior)

Lateraler Teil: Laterale Seitenfläche (lateraler gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medialis, gyrus frontalis inferior) Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis)

Polaler Teil: Vorderer Pol (gyrus frontopolaris, gyrus frontomarginalis) Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12

Orbitaler Teil: An Augenhöhle angrenzend (orbitale Gyri, gyrus rectus) - Brodmann-Areale 11, 12 Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)

Medialer Teil (medialer gyrus frontalis superior, gyrus cinguli)

Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung

Abbildung: Kortikale Bewegungsplanung

Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden

zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor

(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung

verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur

motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im

präfrontalen Cortex - zu reifen.

Abbildung) scheint in die Planung spontaner Bewegungen und damit in die Willkürmotorik eingebunden

zu sein (Bewegungsintention). Dies scheint schon zu beginnen, bevor

(2-3 Sekunden) die Person den "Drang" zur Durchführung dieser Bewegung

verspürt (sie also zu planen vermeint). Der primäre Impuls zur

motorischen Planung scheint allerdings noch weiter anterior - im

präfrontalen Cortex - zu reifen. Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung

Schädigungen des dorsolateralen Präfrontalhirns schwächen das Urteilsvermögen, Planung, Einsicht und zeitliche Zuordnung Schädigungen des orbitofrontalen

Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),

emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration

Schädigungen des orbitofrontalen

Präfrontalhirns beeinträchtigen motorisches Antwortverhalten (Mimik!),

emotionale Stabilität, soziale Einsicht und Zielkonzentration ) Sprachzentrum

(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis

des

gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht (

) Sprachzentrum

(meist der linken Hemisphäre) gelten die Brodmann-Areale 44 und 45, was der etwa viereckigen pars opercularis (das Operculum bedeckt die Insel) und der etwa dreieckigen pars triangularis

des

gyrus frontalis inferior (untere Frontalwindung) entspricht ( vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet.

vgl. dort). Zum gyrus frontalis inferior gehört auch die pars orbitalis, welche der Augenhöhle anliegt (~ Brodmann 47). Das Broca-Zentrum wird in erster Linie in der pars triangularis verortet. (Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst

aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.

(Sprechstörung infolge kortikaler Schädigung). Betroffene Personen können einer Unterhaltung zwar folgen, selbst

aber keine Sätze formulieren und auch einzelne Worte nur bruchstückhaft sprechen - und sind sich dessen auch bewusst.

Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält

die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung

(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die

linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins

verantwortlich.

Lateralisation: Die linke Hemisphäre ist in der Regel sprachdominant, d.h. sie enthält

die motorische und sensorische Sprachregion. Die Sprachbildung

(Verbalisierung) ist Voraussetzung für bewusstes Erleben und Äußern, die

linke Hirnhälfte ist so für die Entstehung des Bewusstseins

verantwortlich.

Abbildung: Frontalhirn

Abbildung: Frontalhirn

s. dort).

s. dort). hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten

hat intensive Verbindungen mit sensorischen Assoziationsgebieten verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische

und somatosensorische Information

verfügt über komplex aufgearbeitete, aktuelle visuelle, auditorische

und somatosensorische Information integriert

diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich

gerade befindet.

integriert

diese laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation, in der man sich

gerade befindet.  Der

(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere

Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im

Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen.

Der

(phylogenetisch junge) Präfrontalcortex macht ein Drittel der gesamten Großhirnrinde aus und ist erst mit der Adoleszenz vollständig differenziert (später als andere Cortexregionen). Er fungiert als mentale Kontrollinstanz, Sitz des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. Als rationale Kontrollinstanz hält er entwicklungsgeschichtlich ältere

Strukturen - wie das limbische System (insbesondere die Mandelkerne) und den Hirnstamm - im

Zaum ("Selbstbeherrschung") und hemmt konfliktträchtige Gedanken und Verhaltensweisen. dopaminerge aus dem Mittelhirn

dopaminerge aus dem Mittelhirn noradrenerge aus dem locus coeruleus

noradrenerge aus dem locus coeruleus serotoninerge aus den Raphekernen

serotoninerge aus den Raphekernen cholinerge aus dem Zwischenhirn.

cholinerge aus dem Zwischenhirn.

Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung

Abbildung: Verlagerung von Frontalhirn- auf limbische Kontrolle bei Stresseinwirkung

Abbildung). Folge ist - insbesondere nach

chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn

verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes

Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und

Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).

Abbildung). Folge ist - insbesondere nach

chronischem Stresseinfluss, der z.B. die Synapsen im Frontalhirn

verändern kann - Angst, Depression, unkontrolliertes, emotionsbetontes

Verhalten bis hin zu hemmungslosem Essen und Trinken, Alkohol- und

Drogenkonsum etc. (posttraumatische Belastungsstörungen, posttraumatic stress disorder PTSD).

Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex

Abbildung: Lage des orbitofrontalen Cortex

Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).

Gesichts- und Handsteuerung (Mimik, Greifbewegungen).

Auch

auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn

für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche

Analyse).

Auch

auditive Aufgaben werden orbitofrontal koordiniert (rostrale Bahn

für phonetische Verarbeitung, kaudale Bahn für akustisch-räumliche

Analyse).

Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen

Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.

Intensive Verbindungen bestehen mit dem oberen

Temporalgebiet, was für Objekt- und Raumerkennung wesentlich ist.

Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit

und unterdrückt störende (zusätzliche,

ablenkende)

Komponenten bei der Verhaltensausführung.

Das Präfrontalhirn unterstützt zielgerichtete Aufmerksamkeit

und unterdrückt störende (zusätzliche,

ablenkende)

Komponenten bei der Verhaltensausführung.

Es führt Informationen

verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.

Es führt Informationen

verschiedener Modalität (Sehen, Riechen, Schmecken..) zusammen.

Das

soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie

Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.

Das

soziale Umfeld wird berücksichtigt, die Persönlichkeit betreffende Situationen und Maßnahmen (wie

Belohnung, Bestrafung) werden identifiziert.

Abbildung: APFC - area 10) ist

trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht

ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit

sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').

Abbildung: APFC - area 10) ist

trotz seiner erheblichen Ausdehnung beim Menschen unklar. Vielleicht

ermöglicht er die Zuwendung zu neuen Zielen, während die Aufmerksamkeit

sich noch mit dem letzten aktuellen Thema befasst (multitasking, 'cognitive branching').

Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen

Abbildung: Präfrontaler Cortex - Struktur und Verbindungen

Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.

cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).

Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die

Motivation und beteiligt

sich an der Einleitung von Handlungen.

Abbildung: MPFC) ist vor allem durch die a.

cerebri anterior versorgt (bei Ausfall: A. cerebri anterior-Syndrom).

Er berücksichtigt Emotionen bei der Entscheidungsfindung, steuert die

Motivation und beteiligt

sich an der Einleitung von Handlungen.

Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte

Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.

Abbildung: DLPFC) ist ein entscheidendes Funktionselement für eine intakte

Persönlichkeit. Er steht für problemlösendes und planendes Denken und gilt als Sitz der Intelligenz.  Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben

beschäftigt, 60% mit motorischen.

Etwa 40% der Neuronen des dorsolaterale Präfrontalcortex sind mit Gedächtnisaufgaben

beschäftigt, 60% mit motorischen.

Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns

Abbildung: Ventromedialer Cortex des Frontalhirns

Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die

u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des

limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"

berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen

die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.

Das berühmte Beispiel eines kalifornischen

Vorarbeiters (Phineas Gage),

der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex

war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,

zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und

soziale Interaktion.

Abbildung) beeinflusst die Aktivität der Mandelkerne (die

u.a. Angstgefühle generieren können). Dabei wird der Zustand des

limbischen Systems bezüglich der "inneren Befindlichkeit"

berücksichtigt, Impulse aus dem parahippocampalen Gebiet beeinflussen

die gefühlsmäßige Ausrichtung des Verhaltens. Der ventromediale präfrontale Cortex ist in der Lage, das emotionale Verhalten zu kontrollieren.

Das berühmte Beispiel eines kalifornischen

Vorarbeiters (Phineas Gage),

der im 19. Jahrhundert aufgrund eines Unfalls Teile seines Frontalhirns verlor (der ventromediale präfrontale Cortex

war beidseitig weitgehend zerstört) und daraufhin zunehmend Persönlichkeitsstörungen entwickelte,

zeigt die Bedeutung dieses Gehirnteils für normales Verhalten und

soziale Interaktion.

Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von

Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der

Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem

Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum)

Der lobus frontalis befasst sich mit der Steuerung von

Bewegungsabläufen, dem Deuten komplexer Sachverhalte, Eigenschaften der

Persönlichkeit. Es erlaubt die Unterscheidung zwischen aktuellem

Erleben der Umwelt und Erinnerungen (nicht aktiv im Schlaftraum) Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische

Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und

Motivation modifizieren

Das Frontalhirn erhält den Großteil dopaminerger Einflüsse, die thalamische

Afferenzen, Aufmerksamkeitsspanne, Planung und

Motivation modifizieren Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und

Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen

assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist

verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,

auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren

Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse

Das Präfrontalhirn verwaltet und kontrolliert Gefühle und

Verhaltensweisen zusammen mit dem limbischen System, dessen

assoziativer Cortex teilweise im Frontalhirn lokalisiert ist. Es ist

verbunden mit sensorischen Assoziationsgebieten (aktuelle visuelle,

auditorische und somatosensorische Information) und integriert deren

Inhalte laufend in Hinblick auf die aktuelle Situation (supervisory attentional system). Es richtet die Aufmerksamkeit auf ein Ziel und unterdrückt störende Einflüsse Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,

Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit

Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und

Zielkonzentration

Das dorsolaterale Präfrontalhirn beschäftigt sich mit Urteilsvermögen,

Planung, Einsicht und zeitlicher Zuordnung; das orbitofrontale mit

Mimik, emotionaler Stabilität, sozialer Einsicht und

Zielkonzentration Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für

Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die

Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert

Das orbitale Präfrontalhirn macht Emotionen bewusst und ist für

Emotions- und Persönlichkeitssteuerung zuständig. Es ist in die

Generierung und Kontrolle von Glücks- oder Angstgefühlen involviert Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken

(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und

Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf

steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.

Störungen führen zu motorischer Aphasie

Das motorische Sprachzentrum (Broca) liegt meist in der linken

(sprachdominanten) Hemisphäre und grenzt an das prämotorische Areal und

Teile der vorderen Zentralwindung, die Gesicht, Rachen und Kehlkopf

steuern. Es steuert für das Sprechen benötigte Bewegungsprogramme.

Störungen führen zu motorischer Aphasie