Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Körperhaltung und Motorik

Athetose: ἀ = un-, θετός < τιθέναι = veranlassen

Athetose: ἀ = un-, θετός < τιθέναι = veranlassen| Planung

und Feinsteuerung von Bewegungsabläufen bedürfen komplexer

Kontrollmechanismen. So ist den Ausgängen der Pyramidenbahn im

motorischen Cortex ein mehrgliedriger Mechanismus aus Basalganglien und motorischem Thalamus vorgeschaltet. Die Basalganglienkette schaltet einen direkten und einen indirekten Rückkopplungsweg der motorischen Kontrolle: -- Der direkte Weg bewirkt Disinhibition (Bewegungserleichterung), -- der indirekter Weg Inhibition (Bewegungshemmung). Beteiligte Transmitter sind Glutamat (exzitatorisch) und GABA (inhibitorisch). Zusätzlich sind dem Striatum dopaminerge Einflüsse aufgeschaltet (exzitatorisch und inhibitorisch). Die Funktion der Basalganglien lässt sich anhand von Funktionsstörungen ablesen, die Symptome wie (hyperton-hypokinetisch), Mb. ParkinsonHuntington-Chorea, Ballismus und Athetose (hypoton-hyperkinetischer Formenkreis) bewirken. |

Dopaminrezeptor

Dopaminrezeptor

Core messages

Core messages

Abbildung: Basalganglien

Abbildung: Basalganglien

Abbildung).

Abbildung). das Striatum (nucleus caudatus + Putamen + nucleus accumbens),

das Striatum (nucleus caudatus + Putamen + nucleus accumbens),  das Pallidum (globus pallidus),

das Pallidum (globus pallidus), der nucleus subthalamicus,

der nucleus subthalamicus, die substantia nigra (nucleus niger).

die substantia nigra (nucleus niger).

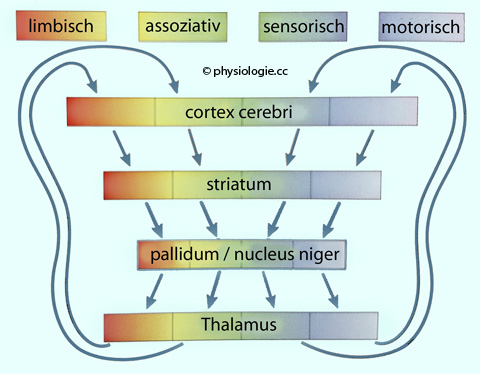

Abbildung: Parallele Rückkopplungsschleifen zwischen Basalganglien, Thalamus und Großhirnrinde

Abbildung: Parallele Rückkopplungsschleifen zwischen Basalganglien, Thalamus und Großhirnrinde

Abbildung).

Die Großhirnrinde projiziert auf die Basalganglien und diese über den

Thalamus zurück auf den Cortex; zusätzlich kommen Inputs über

nigrostriatale Bahnen und aus dem nucleus subthalamicus, und

Projektionen der Basalganglien auf die oberen Vierhügel (Kontrolle der Okulomotorik).

Abbildung).

Die Großhirnrinde projiziert auf die Basalganglien und diese über den

Thalamus zurück auf den Cortex; zusätzlich kommen Inputs über

nigrostriatale Bahnen und aus dem nucleus subthalamicus, und

Projektionen der Basalganglien auf die oberen Vierhügel (Kontrolle der Okulomotorik).

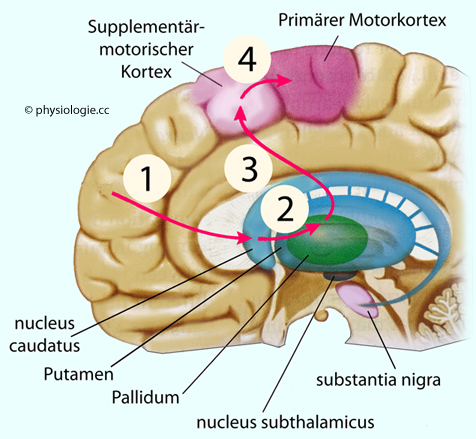

Abbildung: Die Basalganglien sind in die transkortikale Bewegungsplanung eingebunden

Abbildung: Die Basalganglien sind in die transkortikale Bewegungsplanung eingebunden

aus weiten Regionen der Großhirnrinde (inklusive limbischen Anteilen),

aus weiten Regionen der Großhirnrinde (inklusive limbischen Anteilen),  aus intralaminaren Kernen des Thalamus

aus intralaminaren Kernen des Thalamus und dopaminerge aus dem ventralen Mittelhirn.

und dopaminerge aus dem ventralen Mittelhirn. aus dem inneren Pallidum

aus dem inneren Pallidum  aus der pars reticulata der substantia

nigra.

aus der pars reticulata der substantia

nigra.  s. unten) auf.

s. unten) auf.

Abbildung: Basalganglien

Abbildung: Basalganglien

Direkter Weg: Er projiziert GABAerg aus dem Striatum in das innere Pallidum

(

Direkter Weg: Er projiziert GABAerg aus dem Striatum in das innere Pallidum

( Abbildung) und in die Substantia nigra (pars reticulata) und von

diesen beiden Stellen ebenfalls GABAerg in den Thalamus. Dies führt zu

einer Steigerung der Thalamusaktivität (Disinhibition: Zwei hemmende Neurone hintereinandergeschaltet).

Abbildung) und in die Substantia nigra (pars reticulata) und von

diesen beiden Stellen ebenfalls GABAerg in den Thalamus. Dies führt zu

einer Steigerung der Thalamusaktivität (Disinhibition: Zwei hemmende Neurone hintereinandergeschaltet). Indirekter Weg: Die GABAergen Neurone projizieren aus dem Striatum in das äußere Pallidum und von dort ebenfalls GABAerg in den nucleus subthalamicus

(

Indirekter Weg: Die GABAergen Neurone projizieren aus dem Striatum in das äußere Pallidum und von dort ebenfalls GABAerg in den nucleus subthalamicus

( Abbildung).

Von dort geht es glutamaterg zu den GABAergen Neuronen

des inneren Pallidum und der pars reticulata des nucleus niger. Der

indirekte Weg dämpft die Aktivität thalamischer Neuronen und dient

wahrscheinlch primär der Unterdrückung unerwünschter (unpassender)

Bewegungen.

Abbildung).

Von dort geht es glutamaterg zu den GABAergen Neuronen

des inneren Pallidum und der pars reticulata des nucleus niger. Der

indirekte Weg dämpft die Aktivität thalamischer Neuronen und dient

wahrscheinlch primär der Unterdrückung unerwünschter (unpassender)

Bewegungen.| Das Pallidum wird vom nucleus subthalamicus glutamaterg angeregt |

| Das Pallidum wird vom Striatum GABA-erg gehemmt |

GABAerge Neuronen des Striatum (spiny projection neurons

SPNs) sind im Ruhezustand weitgehend inaktiv, während Zellen des globus

pallidus (pars interna) und der substantia nigra (pars reticulata) -

also inhibitorische Output-Neurone zum Thalamus - im Ruhezustand

tonisch aktiv sind. Unmittelbar vor einer Willkürbewegung regen

exzitatorische Projektionsneurone in Großhirnrinde und Thalamus SPNs

an, was wiederum deren Hemmung im direkten Pfad unterbindet und

Bewegungen "freigibt".

GABAerge Neuronen des Striatum (spiny projection neurons

SPNs) sind im Ruhezustand weitgehend inaktiv, während Zellen des globus

pallidus (pars interna) und der substantia nigra (pars reticulata) -

also inhibitorische Output-Neurone zum Thalamus - im Ruhezustand

tonisch aktiv sind. Unmittelbar vor einer Willkürbewegung regen

exzitatorische Projektionsneurone in Großhirnrinde und Thalamus SPNs

an, was wiederum deren Hemmung im direkten Pfad unterbindet und

Bewegungen "freigibt". Abbildung).

Der Vorteil ist eine kürzere Zugriffszeit als beim "klassischen"

indirekten Weg. Das kann z.B. in Gefahrensituationen sehr hilfreich

sein, wenn es darum geht, eine Bewegungsfolge plötzlich abzustoppen.

Abbildung).

Der Vorteil ist eine kürzere Zugriffszeit als beim "klassischen"

indirekten Weg. Das kann z.B. in Gefahrensituationen sehr hilfreich

sein, wenn es darum geht, eine Bewegungsfolge plötzlich abzustoppen. 1686 verfasste Thomas Sydenham Schriften über die Chorea minor (daher auch "Sydenham-Chorea"). Die substantia nigra wurde erstmals 1800 von Samuel Sömmerring identifiziert (daher auch die Bezeichnung "Sömmerring-Ganglion"). 1817 beschrieb James Parkinson die später (60 Jahre nach seinem Tod) nach ihm benannte Schüttellähmung. Die Chorea major ("Veitstanz") wurde 1872 von George Huntington beschrieben, nach ihm wird diese bis heute unheilbare Krankheit als Huntington-Chorea bezeichnet (s. unten).

1686 verfasste Thomas Sydenham Schriften über die Chorea minor (daher auch "Sydenham-Chorea"). Die substantia nigra wurde erstmals 1800 von Samuel Sömmerring identifiziert (daher auch die Bezeichnung "Sömmerring-Ganglion"). 1817 beschrieb James Parkinson die später (60 Jahre nach seinem Tod) nach ihm benannte Schüttellähmung. Die Chorea major ("Veitstanz") wurde 1872 von George Huntington beschrieben, nach ihm wird diese bis heute unheilbare Krankheit als Huntington-Chorea bezeichnet (s. unten).

Körpermotorik (mit Betonung von Gesichts- und

Mundbewegungen), für die

Körpermotorik (mit Betonung von Gesichts- und

Mundbewegungen), für die

Kontrolle der Augenbewegungen (gesteuert vom

frontalen Augenfeld des Cortex), und

Kontrolle der Augenbewegungen (gesteuert vom

frontalen Augenfeld des Cortex), und

komplex-assoziative zur

Ausarbeitung motorischer Strategien im Rahmen von motivations- und

erkenntnisabhängigem Verhalten.

komplex-assoziative zur

Ausarbeitung motorischer Strategien im Rahmen von motivations- und

erkenntnisabhängigem Verhalten.

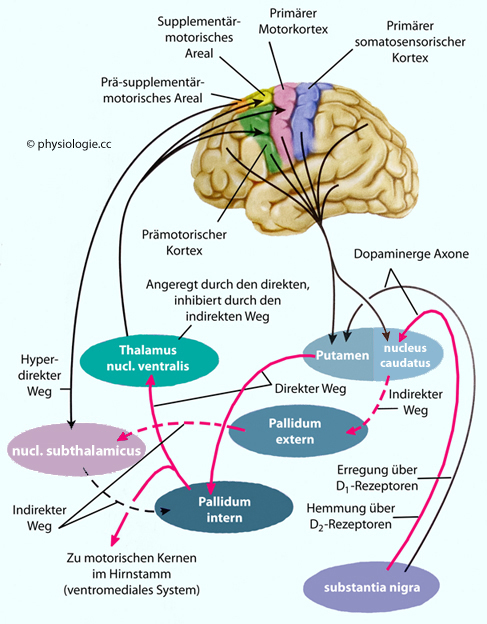

Abbildung: Gegenwärtige Vorstellung der Verschaltungen zwischen Gehirn, Basalganglien und Thalamus

Abbildung: Gegenwärtige Vorstellung der Verschaltungen zwischen Gehirn, Basalganglien und Thalamus

auf das Striatum zurück (

auf das Striatum zurück ( Abbildung).

Abbildung).

Die pars reticulata (SNr) verfügt über GABAerge

Neuronen, diese projizieren auf den Thalamus (

Die pars reticulata (SNr) verfügt über GABAerge

Neuronen, diese projizieren auf den Thalamus ( Abbildung) und die

oberen Vierhügel (Augenbewegungen), und hemmen dopaminerge Aktivitäten

der pars compacta. Diese Neuronen sind spontanaktiv und üben

tonisch-inhibitorische Aktivität aus.

Abbildung) und die

oberen Vierhügel (Augenbewegungen), und hemmen dopaminerge Aktivitäten

der pars compacta. Diese Neuronen sind spontanaktiv und üben

tonisch-inhibitorische Aktivität aus.  Die pars compacta (SNc) sendet exzitatorische dopaminerge (D1)

Impulse an das Striatum (Nigro-striatales System), die in die Kontrolle der Feinmotorik

einfließen und motorische Lernvorgänge unterstützen. Wahrscheinlich ist

sie auch in die Schlaf-Wach-Regulation involviert.

Die pars compacta (SNc) sendet exzitatorische dopaminerge (D1)

Impulse an das Striatum (Nigro-striatales System), die in die Kontrolle der Feinmotorik

einfließen und motorische Lernvorgänge unterstützen. Wahrscheinlich ist

sie auch in die Schlaf-Wach-Regulation involviert.| Die substantia nigra hat dopaminerge Projektionen (D1-Rezeptoren) auf das Striatum Ungenügende Wirkung dieser Fasern (Dopaminmangel) verursacht Parkinson-Symptome |

Abbildung: Amygdala und Basalganglien

Abbildung: Amygdala und Basalganglien

Abbildung), und beide projizieren - direkt und indirekt - auf den Hippokampus,

der Erinnerungsinhalte verfügbar hält, bis sie kortikal "abgespeichert"

sind. Das bedeutet, dass die Amygdala Lernprozesse in den Basalganglien

beeinflusst.

Abbildung), und beide projizieren - direkt und indirekt - auf den Hippokampus,

der Erinnerungsinhalte verfügbar hält, bis sie kortikal "abgespeichert"

sind. Das bedeutet, dass die Amygdala Lernprozesse in den Basalganglien

beeinflusst.  Die Funktionsschleifen in den Basalganglien werden durch

“Berieselungssysteme” moduliert, z.B. durch die nigro-striatalen

Bahnen. Diese benutzen Dopamin als Transmitter, ihr Ausfall führt zum

Parkinson-Syndrom.

Die Funktionsschleifen in den Basalganglien werden durch

“Berieselungssysteme” moduliert, z.B. durch die nigro-striatalen

Bahnen. Diese benutzen Dopamin als Transmitter, ihr Ausfall führt zum

Parkinson-Syndrom.  Dopaminrezeptoren

befinden sich an entsprechenden Nervenzellen (Striatum,

limbisches System, nucl. accumbens, Groß- und Kleinhirnhirnrinde). Teils regen sie über ein Gs-Protein die Adenylatzyklase an

(D1-Gruppe: D1, D5), teils hemmen sie diese über ein Gi-Protein (D2-Gruppe: D2, D3, D4).

Dopaminrezeptoren

befinden sich an entsprechenden Nervenzellen (Striatum,

limbisches System, nucl. accumbens, Groß- und Kleinhirnhirnrinde). Teils regen sie über ein Gs-Protein die Adenylatzyklase an

(D1-Gruppe: D1, D5), teils hemmen sie diese über ein Gi-Protein (D2-Gruppe: D2, D3, D4).  D1-Dopaminrezeptoren regen striatale Output-Neurone im direkten Weg an,

hemmen GABAerge Neurone in innerem Globus pallidus (GPi) und der substantia nigra pars reticulata (SNr).

D1-Dopaminrezeptoren regen striatale Output-Neurone im direkten Weg an,

hemmen GABAerge Neurone in innerem Globus pallidus (GPi) und der substantia nigra pars reticulata (SNr). Im indirekten Weg bewirkt Aktivierung von D2-Dopaminrezeptoren die Hemmung striataler Output-Neurone zum äußeren Globus pallidus (GPe) und Hemmung von glutamatergen Neuronen im nucleus subthalamicus (STN), und GABAerger Neurone im inneren globus pallidus und dem retikulären Teil der substantia nigra.

Im indirekten Weg bewirkt Aktivierung von D2-Dopaminrezeptoren die Hemmung striataler Output-Neurone zum äußeren Globus pallidus (GPe) und Hemmung von glutamatergen Neuronen im nucleus subthalamicus (STN), und GABAerger Neurone im inneren globus pallidus und dem retikulären Teil der substantia nigra.

Abbildung: Extrapyramidal- motorische Störungen

Abbildung: Extrapyramidal- motorische Störungen

Das Parkinson-Syndrom

Das Parkinson-Syndrom  ist

die häufigste Basalganglienerkrankung.

Ursache ist eine progressive Reduktion der Dopaminfreisetzung

dopaminerger Neurone im nucleus niger. Symptome sind das “Einfrieren”

von Bewegungen (Akinese), erhöhter

Muskeltonus (Rigor) und ein Zittern der Finger bzw. Hände (Ruhetremor).

ist

die häufigste Basalganglienerkrankung.

Ursache ist eine progressive Reduktion der Dopaminfreisetzung

dopaminerger Neurone im nucleus niger. Symptome sind das “Einfrieren”

von Bewegungen (Akinese), erhöhter

Muskeltonus (Rigor) und ein Zittern der Finger bzw. Hände (Ruhetremor).  Eine

Substitutionstherapie mit der Vorstufe L-DOPA (Levodopa) oder Dopamin-Agonisten

ist möglich, weiters die Gabe von Anticholinergika, um der

dopaminmangelbedingten Enthemmung des cholinergen Systems

entgegenzuwirken.

Eine

Substitutionstherapie mit der Vorstufe L-DOPA (Levodopa) oder Dopamin-Agonisten

ist möglich, weiters die Gabe von Anticholinergika, um der

dopaminmangelbedingten Enthemmung des cholinergen Systems

entgegenzuwirken.  Parkinsonartige Symptome können durch

Medikamente (Neuroleptika) hervorgerufen werden.

Parkinsonartige Symptome können durch

Medikamente (Neuroleptika) hervorgerufen werden.| Mb. Parkinson beruht auf dem Untergang dopaminerger Neurone in der substantia nigra |

, Tourette-Syndrom

, Tourette-Syndrom  , Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivität (ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder) u.a. in Verbindung gebracht.

, Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivität (ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder) u.a. in Verbindung gebracht. Die (autosomal-dominant vererbliche)

Huntington-Chorea

Die (autosomal-dominant vererbliche)

Huntington-Chorea  geht mit Degeneration GABAerger Nerven, die vom

Striatum in Pallidum und substantia nigra ziehen, sowie cholinerger

Interneurone einher. Die Krankheit beginnt mit Bewegungsunruhe (Extremitäten, Mimik, später Kopf und Rumpf), die sich später zu plötzlich einsetzendem, unwillkürlichen Bewegungen steigern (choreatische Hyperkinesie: kurze, irreguläre Bewegungen, welche die Willkürmotorik unterbrechen). Im weiteren Verlauf kann es zu Akinesie und Rigor kommen.

geht mit Degeneration GABAerger Nerven, die vom

Striatum in Pallidum und substantia nigra ziehen, sowie cholinerger

Interneurone einher. Die Krankheit beginnt mit Bewegungsunruhe (Extremitäten, Mimik, später Kopf und Rumpf), die sich später zu plötzlich einsetzendem, unwillkürlichen Bewegungen steigern (choreatische Hyperkinesie: kurze, irreguläre Bewegungen, welche die Willkürmotorik unterbrechen). Im weiteren Verlauf kann es zu Akinesie und Rigor kommen.  Athetose

Athetose  ist eine relativ häufig auftretende extrapyramidal-motorische Störung,

bedingt durch Defekte im Striatum (Pallidum), die oft auf perinatale

Schädigungen zurückzuführen sind.

Zu den hyperkinetischen Bewegungsabläufen gehören u.a. langsame,

schraubende Bewegungen der Gliedmaßen und des Rumpfes, stolpernder

Gang, Überstreckungen, Spreizung der Finger, Grimassieren bei

geöffnetem Mund.

ist eine relativ häufig auftretende extrapyramidal-motorische Störung,

bedingt durch Defekte im Striatum (Pallidum), die oft auf perinatale

Schädigungen zurückzuführen sind.

Zu den hyperkinetischen Bewegungsabläufen gehören u.a. langsame,

schraubende Bewegungen der Gliedmaßen und des Rumpfes, stolpernder

Gang, Überstreckungen, Spreizung der Finger, Grimassieren bei

geöffnetem Mund.  Ballismus

Ballismus  tritt meist (infolge Blutung in einen nucl.

subthalamicus) einseitig als Hemiballismus auf (oder nur eine Extremität betreffend: Monoballismus) und bedingt

“schleudernde” Bewegungen im Arm-, Bein-, Schulter- oder Beckengürtelbereich.

tritt meist (infolge Blutung in einen nucl.

subthalamicus) einseitig als Hemiballismus auf (oder nur eine Extremität betreffend: Monoballismus) und bedingt

“schleudernde” Bewegungen im Arm-, Bein-, Schulter- oder Beckengürtelbereich.  Die Basalganglien (Striatum, Pallidum, nucleus subthalamicus) dienen

motorischer Feinabstimmung. Sie hemmen Neurone in Thalamus und Hirnstamm

Die Basalganglien (Striatum, Pallidum, nucleus subthalamicus) dienen

motorischer Feinabstimmung. Sie hemmen Neurone in Thalamus und Hirnstamm Das Striatum wird glutamaterg angeregt (Sensorik, Großhirnrinde) und

inhibiert GABAerg Pallidum und substantia nigra. Die substantia nigra

hemmt das Striatum (nigro-striatales System: bei Ausfall oder

Dopaminmangel Parkinson-Syndrom) und hebt seinerseits die Hemmung des

Thalamus durch GABAerge Neurone (inneres

Pallidum, substantia nigra pars reticulata) auf (Disinhibition)

Das Striatum wird glutamaterg angeregt (Sensorik, Großhirnrinde) und

inhibiert GABAerg Pallidum und substantia nigra. Die substantia nigra

hemmt das Striatum (nigro-striatales System: bei Ausfall oder

Dopaminmangel Parkinson-Syndrom) und hebt seinerseits die Hemmung des

Thalamus durch GABAerge Neurone (inneres

Pallidum, substantia nigra pars reticulata) auf (Disinhibition) Die Basalganglien haben zwei Ausgangssysteme: Die Basalganglien haben zwei Ausgangssysteme:-- Der GABAerge direkte Weg projiziert aus dem Striatum in das innere Pallidum und in die Substantia nigra (pars reticulata) und von hier (ebenfalls GABAerg) zu motorischen Thalamuskernen, die dadurch disinhibiert (aktiviert) werden -- Indirekter Weg: GABAerge Projektionen aus dem Striatum in das äußere Pallidum und von dort - ebenfalls GABAerg - in den nucleus subthalamicus. Dieser regt das Pallidum glutamaterg an, und dieses hemmt motorische Thalamuskerne  Die substantia nigra beeinflusst die Steuerung von Augenbewegungen,

motorische Planung, Lernen und Motivation. Sie steht unter der

Kontrolle des Striatums, auf das sie dopaminerg zurückprojiziert. Ihre

spontanaktive pars reticulata hemmt Thalamus, obere Vierhügel und pars

compacta. Diese erregt dopaminerg das Striatum (nigro-striatales System)

Die substantia nigra beeinflusst die Steuerung von Augenbewegungen,

motorische Planung, Lernen und Motivation. Sie steht unter der

Kontrolle des Striatums, auf das sie dopaminerg zurückprojiziert. Ihre

spontanaktive pars reticulata hemmt Thalamus, obere Vierhügel und pars

compacta. Diese erregt dopaminerg das Striatum (nigro-striatales System) Dopaminrezeptoren befinden sich auf zahlreichen Neuronen (Striatum,

limbisches System, nucl. accumbens, Groß- und Kleinhirnhirnrinde).

Teils regen sie die Adenylatzyklase an (D1-Gruppe), teils hemmen sie

diese (D2-Gruppe). Sie sind wichtig für Verhaltensmotorik, räumliches

Gedächtnis, Kognition, Gedächtnis, Lernen, Motivation, Lustempfinden,

Steuerung neuroendokriner Signale, zerebrales Belohnungssystem

Dopaminrezeptoren befinden sich auf zahlreichen Neuronen (Striatum,

limbisches System, nucl. accumbens, Groß- und Kleinhirnhirnrinde).

Teils regen sie die Adenylatzyklase an (D1-Gruppe), teils hemmen sie

diese (D2-Gruppe). Sie sind wichtig für Verhaltensmotorik, räumliches

Gedächtnis, Kognition, Gedächtnis, Lernen, Motivation, Lustempfinden,

Steuerung neuroendokriner Signale, zerebrales Belohnungssystem Mb. Parkionson, Huntington-Chorea, Athetose und Ballismus liegen Ausfallserscheinungen im Basalgangliensystem zugrunde Mb. Parkionson, Huntington-Chorea, Athetose und Ballismus liegen Ausfallserscheinungen im Basalgangliensystem zugrunde

|