Allocortex: ἄλλος = anders, cortex (lat) = Rinde

Allocortex: ἄλλος = anders, cortex (lat) = Rinde| Das Gehirn gilt als eines der komplexesten existierenden Systeme. Seine Moleküle, Synapsen,

Zellen und Module werden intensiv erforscht; seine

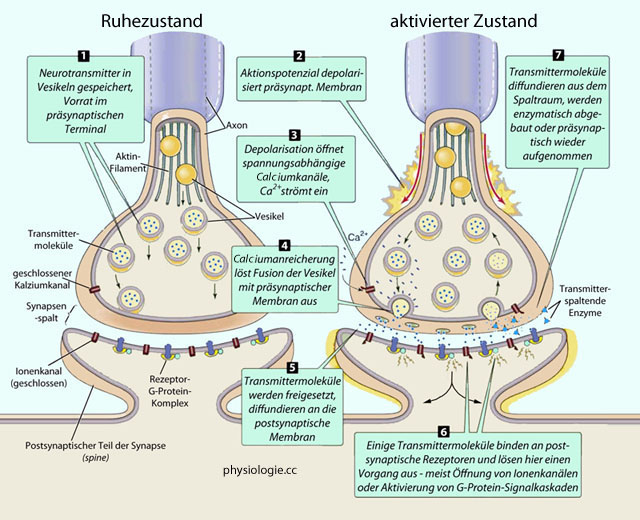

Funktionsweise als Ganzes ist noch lange nicht erfasst. Der Zeitrahmen der zerebralen Vorgänge kann sehr unterschiedlich sein: Millisekunden (Aktionspotential, rasche Transmitter, Ionenkanäle), Sekunden bis Minuten (langsame Transmitter, second messenger), Stunden (Rezeptorzahl) oder noch länger (veränderte Genexpression, modifizierte Verbindungsstrategien). Synapsen sind interzelluläre Schaltstellen; einige wenige arbeiten elektrisch, die meisten chemisch: Dutzende Transmitterstoffe sind bekannt. Der wichtigste anregende (depolarisierende) Transmitter ist Glutamat, hemmend (hyperoplarisierend) wirken GABA und Glycin. Dazu kommen zahlreiche Kotransmitter. Synapsen können depolarisierend wirken, ihr Effekt heißt exzitatorisches postsynaptisches Potential (EPSP) - das "Vorspiel" zur Erregung (Aktionspotential). Wird das Membranpotential verstärkt (hyperpolarisierende Synapsenwirtkung), wirkt dies hemmend (inhibitorisches postsynaptisches Potential, IPSP). Auch können Synapsen auf andere "aufgeschaltet "sein und dadurch deren Wirkung verändern (z.B. präsynaptische Inhibition). Im Neocortex sind Neuronengruppen zu kortikalen Säulen organisiert - mit jeweils ~1 mm3 Volumen, ~104 Neuronen und ~108 Synapsen; diese Recheneinheiten sind modular miteinander verschaltet. Assoziationsfasern stellen Kontakte mit Nachbarsäulen und entfernteren Teilen der Hemisphäre (ipsilateralen Arealen) her, Kommissurenfasern mit kontralateralen Rindengebieten (Seitenkreuzung im Balken), Projektionsfasern mit Neuronen außerhalb des Cortex. Die Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem wird als Konnektom bezeichnet. |

Großhirnrinde

Großhirnrinde  Neuronale Verbindungen

Neuronale Verbindungen  Transmitter

Transmitter  Hirnrinde, Bewusstsein und Hirnstamm

Hirnrinde, Bewusstsein und Hirnstamm  Lateralisation

Lateralisation  kortikale Säulen

kortikale Säulen  Assoziationscortex

Assoziationscortex  Entstehung kortikaler Potentiale, EEG

Entstehung kortikaler Potentiale, EEG

Reelin

Reelin  Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit  Bewusstsein

Bewusstsein  Konnektom

Konnektom  Assoziationscortex

Assoziationscortex

Core messages

Core messages Registrieren (Beobachten

von Aktivität). Dieser Weg bezieht sich in erster Linie auf das Studium

der neuronalen Antworten auf etwas, was erlebt wird

(Sinneseindrücke,..) oder bei Bewegungen auftritt. Die Beziehung

zwischen dem auslösenden Ereignis und der abgeleiteten Nervenaktivität

wird umso weniger voraussagbar, je weiter entfernt von dem Auslöser

registriert wird (z.B. optischer Reiz → Sinneszelle → Sehnerv → Okzipitalrinde...).

Registrieren (Beobachten

von Aktivität). Dieser Weg bezieht sich in erster Linie auf das Studium

der neuronalen Antworten auf etwas, was erlebt wird

(Sinneseindrücke,..) oder bei Bewegungen auftritt. Die Beziehung

zwischen dem auslösenden Ereignis und der abgeleiteten Nervenaktivität

wird umso weniger voraussagbar, je weiter entfernt von dem Auslöser

registriert wird (z.B. optischer Reiz → Sinneszelle → Sehnerv → Okzipitalrinde...). Stimulieren

(Reizung von Nervenzellen). Wie sieht ein

"physiologischer" Stimulus aus, der eine definierbare Antwort zur

Folge hat? Beispiel: Reizung einer Zelle der "motorischen" area 4 der Großhirnrinde

führt nicht unbedingt zu einem motorischen Effekt; die Interaktion

zwischen Neuronen ist komplex, die Aktivierung einzelner Zellen

kann unterschiedliche - oder keine beobachtbaren - Auswirkungen haben.

Stimulieren

(Reizung von Nervenzellen). Wie sieht ein

"physiologischer" Stimulus aus, der eine definierbare Antwort zur

Folge hat? Beispiel: Reizung einer Zelle der "motorischen" area 4 der Großhirnrinde

führt nicht unbedingt zu einem motorischen Effekt; die Interaktion

zwischen Neuronen ist komplex, die Aktivierung einzelner Zellen

kann unterschiedliche - oder keine beobachtbaren - Auswirkungen haben.  Ausschalten. Was kann man aus der Läsion einer Gehirnregion lernen? Das kommt auf die normale Funktion des entsprechenden Zellverbandes an (hat dieser

beispielsweise inhibitorische Funktion, führt seine Ausschaltung nicht zu einem Ausfall, sondern zu Überaktivität zerebraler Aktivität).

Ausschalten. Was kann man aus der Läsion einer Gehirnregion lernen? Das kommt auf die normale Funktion des entsprechenden Zellverbandes an (hat dieser

beispielsweise inhibitorische Funktion, führt seine Ausschaltung nicht zu einem Ausfall, sondern zu Überaktivität zerebraler Aktivität).

(Ge-) Hirn: idg. *ker (cerebrum!) = oberster Körperteil

(Ge-) Hirn: idg. *ker (cerebrum!) = oberster Körperteil Abbildung),

den es mit anderen Wirbeltieren teilt - was den Lauf der Phylogenese

widerspiegelt. Viele funktionelle Eigenheiten der Arbeitsweise unseres

Nervensystems werden durch die Kenntnis dieses Grundplans

verständlicher.

Abbildung),

den es mit anderen Wirbeltieren teilt - was den Lauf der Phylogenese

widerspiegelt. Viele funktionelle Eigenheiten der Arbeitsweise unseres

Nervensystems werden durch die Kenntnis dieses Grundplans

verständlicher.

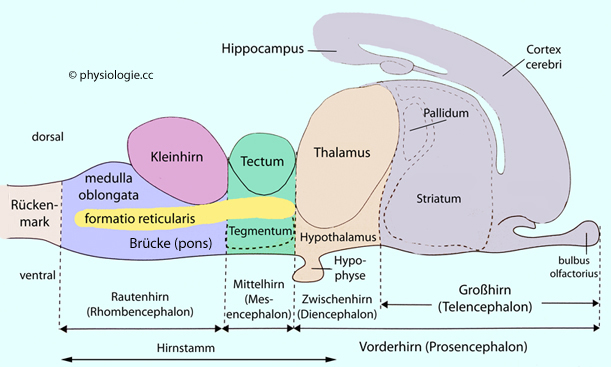

Abbildung: Struktur eines Vertebratengehirns

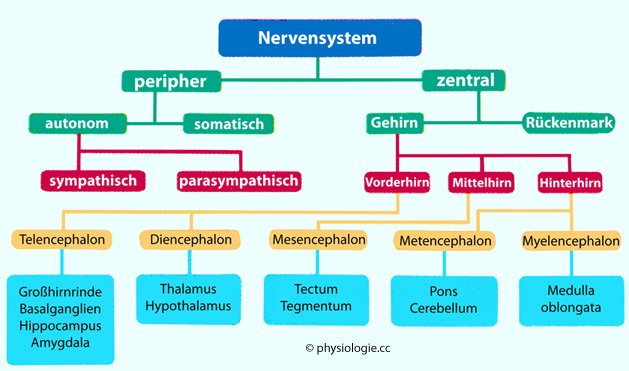

Abbildung: Struktur eines Vertebratengehirns Rautenhirn (Rhombencephalon, hindbrain), bestehend aus Myelencephalon (=medulla oblongata, verlängertes Mark) und Metencephalon (pons

Rautenhirn (Rhombencephalon, hindbrain), bestehend aus Myelencephalon (=medulla oblongata, verlängertes Mark) und Metencephalon (pons plus Kleinhirn).

plus Kleinhirn). Mittelhirn (midbrain) - bestehend aus

dem sensorischen Tectum (Vierhügelplatte, colliculi) und dem motorischen Tegmentum. Durch das Rauten- und Mittelhirn zieht die formatio reticularis

Mittelhirn (midbrain) - bestehend aus

dem sensorischen Tectum (Vierhügelplatte, colliculi) und dem motorischen Tegmentum. Durch das Rauten- und Mittelhirn zieht die formatio reticularis  Zwischenhirn (Diencephalon) und

Zwischenhirn (Diencephalon) und Großhirn

(Endhirn, Telencephalon).

Großhirn

(Endhirn, Telencephalon). , dem Striatum

, dem Striatum und dem Pallium

und dem Pallium . Das dorsale Pallidum enthält den globus pallidus

(palaeostriatum).

. Das dorsale Pallidum enthält den globus pallidus

(palaeostriatum). , das Putamen

, das Putamen und den nucleus accumbens

und den nucleus accumbens . Zu den Basalganglien gehören auch der diencephale nucleus subthalamicus sowie die substantia

nigra an der Grenze zwischen Mes- und Diencephalon

. Zu den Basalganglien gehören auch der diencephale nucleus subthalamicus sowie die substantia

nigra an der Grenze zwischen Mes- und Diencephalon

Neuronen erzeugen außer kurzzeitigen

Rechenoperationen auch Gedächtnis, d.h. die durch Synapsen übertragenen Informationen können langlebige Spuren hinterlassen (synaptische Plastizität, synaptisches Wachstum) und sich über längere Zeit (bis zu Jahrzehnten) auswirken.

Neuronen erzeugen außer kurzzeitigen

Rechenoperationen auch Gedächtnis, d.h. die durch Synapsen übertragenen Informationen können langlebige Spuren hinterlassen (synaptische Plastizität, synaptisches Wachstum) und sich über längere Zeit (bis zu Jahrzehnten) auswirken.  Über synaptische Kommunikation von Nervenzellen s. dort

Über synaptische Kommunikation von Nervenzellen s. dort

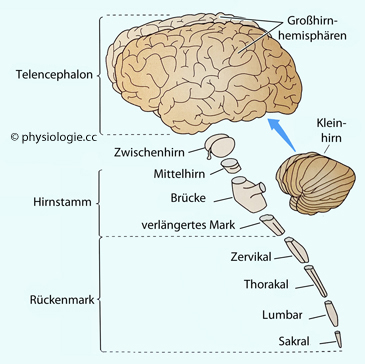

Abbildung: Teile des Zentralnervensystems

Abbildung: Teile des Zentralnervensystems

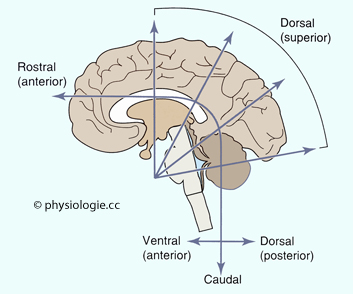

Abbildung: Achsenbezeichnungen im Bereich des ZNS

Abbildung: Achsenbezeichnungen im Bereich des ZNS

Abbildung).

Abbildung).  Über elektrophysiologische Grundlagen

s. dort

Über elektrophysiologische Grundlagen

s. dort  Über Durchblutung und Sauerstoffbedarf des Gehirns s. dort

Über Durchblutung und Sauerstoffbedarf des Gehirns s. dort

Abbildung: Kortikale Netzwerke

Abbildung: Kortikale Netzwerke

der fasciculus longitudinalis superior, er zieht vom Frontal- zum Parietal- und Temporalhirn (Aufmerksamkeit, Handlungskontrolle);

der fasciculus longitudinalis superior, er zieht vom Frontal- zum Parietal- und Temporalhirn (Aufmerksamkeit, Handlungskontrolle); der fasciculus occipitofrontalis, er zieht vom Okzipital- zum Frontalhirn (Verarbeitung sensorischer Information);

der fasciculus occipitofrontalis, er zieht vom Okzipital- zum Frontalhirn (Verarbeitung sensorischer Information); der fasciculus uncinatus, er zieht von Frontal- zum vorderen Temporalhirn (Emotions- und Sprachkontrolle);

der fasciculus uncinatus, er zieht von Frontal- zum vorderen Temporalhirn (Emotions- und Sprachkontrolle); der fasciculus arcuatus, er zieht vom hinteren Temporal- zum Frontalhirn (Sprachkontrolle);

der fasciculus arcuatus, er zieht vom hinteren Temporal- zum Frontalhirn (Sprachkontrolle); das Cingulum (medial), es zieht vom Frontal- zum mediotemporalen Gehirn inklusive entorhinalem Cortex (Gedächtnisverarbeitung);

das Cingulum (medial), es zieht vom Frontal- zum mediotemporalen Gehirn inklusive entorhinalem Cortex (Gedächtnisverarbeitung); der fasciculus longitudinalis inferior, er zieht vom Okzipital- zum Temporalhirn (Objekterkennung, Sprachverarbeitung);

der fasciculus longitudinalis inferior, er zieht vom Okzipital- zum Temporalhirn (Objekterkennung, Sprachverarbeitung); der fasciculus occipitalis verticalis, er zieht vom Okzipital- zum Parietalhirn (räumliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit).

der fasciculus occipitalis verticalis, er zieht vom Okzipital- zum Parietalhirn (räumliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit). Die Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt von zahlreichen Parametern ab (Durchblutung, Sauerstoff- und Glucoseangebot,

Stoffwechsel, Zahl und Konnektivität von Neuronen, Isolation der Axone

durch Myelinscheide u.a.). Der Energiedurchsatz des menschlichen

Gehirns beträgt etwa 25 Watt (rund 1/4 des gesamten Grundumsatzes des

Körpers, der ~100 W beträgt). Die Leistungsfähigkeit eines Nervenverbunds steht in Relation zur Komplexität des zu bewältigenden Rechenaufwandes.

Die Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt von zahlreichen Parametern ab (Durchblutung, Sauerstoff- und Glucoseangebot,

Stoffwechsel, Zahl und Konnektivität von Neuronen, Isolation der Axone

durch Myelinscheide u.a.). Der Energiedurchsatz des menschlichen

Gehirns beträgt etwa 25 Watt (rund 1/4 des gesamten Grundumsatzes des

Körpers, der ~100 W beträgt). Die Leistungsfähigkeit eines Nervenverbunds steht in Relation zur Komplexität des zu bewältigenden Rechenaufwandes. Als Hirnrinde (Cortex,

Hirnmantel, Pallium, cerebral cortex) bezeichnet man die äußere, an Nervenzellen bzw.

deren Somata und Dendritenbäumen reiche Schichte des Groß- (cortex cerebri) und Kleinhirns (cortex cerebelli). Die Großhirnrinde besteht zu ca. 90% aus dem sechsschichtigen Isocortex und zu ca. 10% aus dem drei- (olfaktorischer Cortex) bis vierschichtigen Allocortex (Palaeocortex, Periallocortex).

Als Hirnrinde (Cortex,

Hirnmantel, Pallium, cerebral cortex) bezeichnet man die äußere, an Nervenzellen bzw.

deren Somata und Dendritenbäumen reiche Schichte des Groß- (cortex cerebri) und Kleinhirns (cortex cerebelli). Die Großhirnrinde besteht zu ca. 90% aus dem sechsschichtigen Isocortex und zu ca. 10% aus dem drei- (olfaktorischer Cortex) bis vierschichtigen Allocortex (Palaeocortex, Periallocortex). führt das Gehirn geschätzte 1016 Rechenoperationen pro Sekunde durch (jedes Neuron kann von anderen Neuronen über bis zu ~104 Synapsen kontaktiert werden).

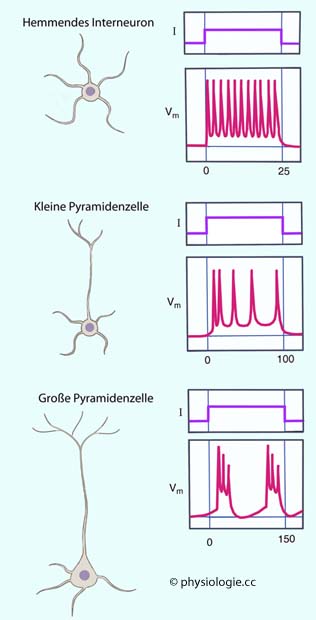

führt das Gehirn geschätzte 1016 Rechenoperationen pro Sekunde durch (jedes Neuron kann von anderen Neuronen über bis zu ~104 Synapsen kontaktiert werden).  Pyramidenzellen (pyramidal cells) haben einenen ausgeprägten apikalen Dendrit ("Antenne") und an der Zellbasis mehrere basale Dendriten. Sie kommen in der lamina V als große Pyramidenzellen vor und projizieren (d.h. ihr Axon erstreckt sich bis) auf subkortikale Ziele, stellen also die Efferenz der Rinde dar. Kleine Pyramidenzellen finden sich in lamina III und projizieren auf benachbarte Ziele in der Hirnrinde (vertikale Kolumnen); diese Zellen haben assoziative Funktion.

Pyramidenzellen (pyramidal cells) haben einenen ausgeprägten apikalen Dendrit ("Antenne") und an der Zellbasis mehrere basale Dendriten. Sie kommen in der lamina V als große Pyramidenzellen vor und projizieren (d.h. ihr Axon erstreckt sich bis) auf subkortikale Ziele, stellen also die Efferenz der Rinde dar. Kleine Pyramidenzellen finden sich in lamina III und projizieren auf benachbarte Ziele in der Hirnrinde (vertikale Kolumnen); diese Zellen haben assoziative Funktion.  Sternzellen (stellate cells) bleiben mit ihren Fortsätzen in der Hirnrinde. Es gibt sie in zwei Varianten: Glatte Sternzellen (smooth stellates) sind inhibitorisch, nutzen GABA als Neurotransmitter und wirken als Interneurone, bedornte Sternzellen (spiny stellates) sind exzitatorisch und glutamaterg (s. weiter unten).

Sternzellen (stellate cells) bleiben mit ihren Fortsätzen in der Hirnrinde. Es gibt sie in zwei Varianten: Glatte Sternzellen (smooth stellates) sind inhibitorisch, nutzen GABA als Neurotransmitter und wirken als Interneurone, bedornte Sternzellen (spiny stellates) sind exzitatorisch und glutamaterg (s. weiter unten).

Zur Geschichte der Hirnforschung s. dort (externer Link)

Zur Geschichte der Hirnforschung s. dort (externer Link)

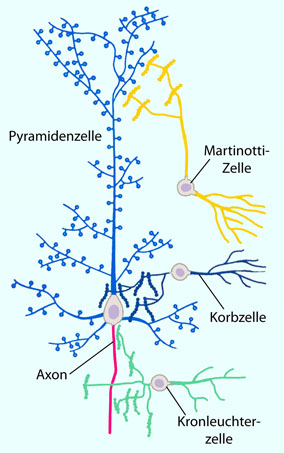

Abbildung: Unterschiedliche Angriffszonen inhibitorischer Interneurone an einer Pyramidenzelle in der Großhirnrinde (Isocortex)

Abbildung: Unterschiedliche Angriffszonen inhibitorischer Interneurone an einer Pyramidenzelle in der Großhirnrinde (Isocortex) Martinotti-Zellen (Martinotti cells) dämpfen die Aktivität hocherregter Pyramidenzellen via axono-dendritischen Synapsen in oberen Rindenschichten

Martinotti-Zellen (Martinotti cells) dämpfen die Aktivität hocherregter Pyramidenzellen via axono-dendritischen Synapsen in oberen Rindenschichten Korbzellen (basket cells) wirken nahe dem oder direkt auf das Soma der Pyramidenzellen (axono-somatisch) inhibierend

Korbzellen (basket cells) wirken nahe dem oder direkt auf das Soma der Pyramidenzellen (axono-somatisch) inhibierend Kandelaberzellen (Kronleuchterzellen, chandelier cells) wirken ausschließlich auf das Axon der Pyramidenzelle (axono-axonal)

Kandelaberzellen (Kronleuchterzellen, chandelier cells) wirken ausschließlich auf das Axon der Pyramidenzelle (axono-axonal)

Abbildung):

Abbildung): Die Mehrzahl der exzitatorischen (depolarisiernden) Synapsen findet sich auf dendritischen Dornenfortsätzen (dendritic spines) im Bereich der Dendriten - typischerweise ein präsynaptischer Input pro Dornenfortsatz.

Die Mehrzahl der exzitatorischen (depolarisiernden) Synapsen findet sich auf dendritischen Dornenfortsätzen (dendritic spines) im Bereich der Dendriten - typischerweise ein präsynaptischer Input pro Dornenfortsatz.  Inhibitorische Synapsen treten auf allen Teilen der Zielneurone auf

- schwerpunktmäßig je nach Art des Interneurons: Martinotti-Zellen

zielen auf distale Dendriten (und damit auf dendritische Spikes),

Korbzellen auf den Zellkörper (und damit auf die Integration der

Einflüsse von allen Dendriten), und Kandelaberzellen auf das Axon und

damit auf die Triggerung von Aktionspotentialen.

Diese Positionierung ermöglicht es inhibitorischen Synapsen, lokal auf

die Erregungsbildung des Zielneurons Einfluss zu nehmen

(Martinotti-Zellen hemmen die Bildung dendritischer Spikes, Korbzellen

beeinflussen die Summe dendritischer Einflüsse auf den Axonhügel,

Kandelaberzellen dämpfen direkt die Propagation axonaler

Aktionspotentiale).

Inhibitorische Synapsen treten auf allen Teilen der Zielneurone auf

- schwerpunktmäßig je nach Art des Interneurons: Martinotti-Zellen

zielen auf distale Dendriten (und damit auf dendritische Spikes),

Korbzellen auf den Zellkörper (und damit auf die Integration der

Einflüsse von allen Dendriten), und Kandelaberzellen auf das Axon und

damit auf die Triggerung von Aktionspotentialen.

Diese Positionierung ermöglicht es inhibitorischen Synapsen, lokal auf

die Erregungsbildung des Zielneurons Einfluss zu nehmen

(Martinotti-Zellen hemmen die Bildung dendritischer Spikes, Korbzellen

beeinflussen die Summe dendritischer Einflüsse auf den Axonhügel,

Kandelaberzellen dämpfen direkt die Propagation axonaler

Aktionspotentiale). Pyramidenzellen sind glutamaterg. Große Pyramidenzellen bauen die Efferenzen des Großhirns auf, ihre Axone verlassen den Cortex (Ausgang). Kleine Pyramidenzellen wirken assoziativ und projizieren auf kortikale Nachbargebiete.

Pyramidenzellen sind glutamaterg. Große Pyramidenzellen bauen die Efferenzen des Großhirns auf, ihre Axone verlassen den Cortex (Ausgang). Kleine Pyramidenzellen wirken assoziativ und projizieren auf kortikale Nachbargebiete. Körnerzellen (bedornte Sternzellen) empfangen extrakortikale Signale (Eingang)

und dominieren die lamina IV, wo zahlreiche Afferenzen aus dem Thalamus

und auch aus anderen Hirnregionen enden. Auch Körnerzellen sind

glutamaterg.

Körnerzellen (bedornte Sternzellen) empfangen extrakortikale Signale (Eingang)

und dominieren die lamina IV, wo zahlreiche Afferenzen aus dem Thalamus

und auch aus anderen Hirnregionen enden. Auch Körnerzellen sind

glutamaterg. Interneurone. Sie sind meist GABAerg, wirken also dämpfend; man unterscheidet zahlreiche Formen (unbedornte Sternzellen, fusiforme Zellen, Marinotti-Zellen, Horizontalzellen, Doppelbuschzellen, Kandelaberzellen / Kronleuchterzellen, bipolare Zellen).

Interneurone. Sie sind meist GABAerg, wirken also dämpfend; man unterscheidet zahlreiche Formen (unbedornte Sternzellen, fusiforme Zellen, Marinotti-Zellen, Horizontalzellen, Doppelbuschzellen, Kandelaberzellen / Kronleuchterzellen, bipolare Zellen).

Abbildung: Entladungsmuster verschiedener kortikaler Neuronen

Abbildung: Entladungsmuster verschiedener kortikaler Neuronen

Abbildung). Einige reagieren auf kontinuierliche

elektrische Reizung mit fortdauernder Erregung (z.B. inhibitorische

Neurone); andere adaptieren (z.B. kleine Pyramidenzellen); wieder

andere beginnen sich rhythmisch zu entladen (z.B. große

Pyramidenzellen). Solche Zellen wirken u.a. als Rhythmusgeneratoren in

motorischen Kernen (z.B. im Atemzentrum).

Abbildung). Einige reagieren auf kontinuierliche

elektrische Reizung mit fortdauernder Erregung (z.B. inhibitorische

Neurone); andere adaptieren (z.B. kleine Pyramidenzellen); wieder

andere beginnen sich rhythmisch zu entladen (z.B. große

Pyramidenzellen). Solche Zellen wirken u.a. als Rhythmusgeneratoren in

motorischen Kernen (z.B. im Atemzentrum). Lamina I = Molekularschicht (lamina molecularis) (molecular layer)

Lamina I = Molekularschicht (lamina molecularis) (molecular layer) Lamina II = Äußere Körnerschicht (lamina granularis externa) (external granular cell layer)

Lamina II = Äußere Körnerschicht (lamina granularis externa) (external granular cell layer) Lamina III = Äußere Pyramidenschicht (lamina pyramidalis externa) (external pyramidal cell layer)

Lamina III = Äußere Pyramidenschicht (lamina pyramidalis externa) (external pyramidal cell layer)

Lamina IV = Innere Körnerschicht (lamina granularis interna) (internal granular cell layer)

Lamina IV = Innere Körnerschicht (lamina granularis interna) (internal granular cell layer)

Lamina V = Innere Pyramidenschicht (lamina pyramidalis interna) (internal pyramidal cell layer)

Lamina V = Innere Pyramidenschicht (lamina pyramidalis interna) (internal pyramidal cell layer)

Lamina VI = Multiforme Schicht (lamina multiformis) (multiform / polymorphic layer)

Lamina VI = Multiforme Schicht (lamina multiformis) (multiform / polymorphic layer)

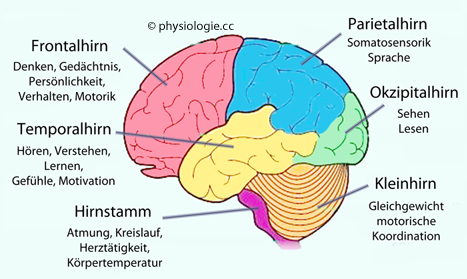

Abbildung: Gehirnabschnitte und Funktionen (schematisch)

Abbildung: Gehirnabschnitte und Funktionen (schematisch)

Abbildung) involviert sein können und oft eng

zusammenarbeiten.

Funktionelle Studien offenbaren die erstaunliche Dynamik (und

Individualität) bei der Aktivierung bestimmter Gehirnareale, wenn es um

die Bewältigung spezifischer Aufgaben geht.

Abbildung) involviert sein können und oft eng

zusammenarbeiten.

Funktionelle Studien offenbaren die erstaunliche Dynamik (und

Individualität) bei der Aktivierung bestimmter Gehirnareale, wenn es um

die Bewältigung spezifischer Aufgaben geht.

Abbildung: Brodmann-Areale (BA)

Abbildung: Brodmann-Areale (BA)

eine auf zytoarchitektonischen Charakteristika beruhende Karte der Hirnrinde auf (Brodmann-Areale,

eine auf zytoarchitektonischen Charakteristika beruhende Karte der Hirnrinde auf (Brodmann-Areale,  Abbildung).

Abbildung). Assoziationsfasern verbinden Cortexareale miteinander,

Assoziationsfasern verbinden Cortexareale miteinander,  Projektionsfasern den Cortex mit subkortikalen Teilen des ZNS (z.B. Thalamus, Brücke).

Projektionsfasern den Cortex mit subkortikalen Teilen des ZNS (z.B. Thalamus, Brücke).  Kommissurenfasern verbinden die beiden Hälften des Gehirns miteinander (über das corpus callosum).

Kommissurenfasern verbinden die beiden Hälften des Gehirns miteinander (über das corpus callosum).  Zur Kommunikation von Neuronen s. auch dort

Zur Kommunikation von Neuronen s. auch dort EPSP, IPSP, Logische Operationen

EPSP, IPSP, Logische Operationen Abbildung: Typische Verschaltungsmuster zwischen Neuronen

Abbildung: Typische Verschaltungsmuster zwischen Neuronen

Zur Ausbreitung von Aktionspotenzialen über kortikale Nervenzellen s. auch dort

Zur Ausbreitung von Aktionspotenzialen über kortikale Nervenzellen s. auch dort

Abbildung: Chemische Synapse

Abbildung: Chemische Synapse

"Für

ihre Entdeckungen zur Signalübertragung im Nervensystem" wurde der

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2000 dem Schweden Arvid Carlsson, dem US-Amerikaner Paul Greengard und dem in Wien geborenen Eric Kandel

zugesprochen. Während Carlsson die Rolle des Dopamins entdeckte und

Greengard an Neuriten komplexer Gehirnpräparate arbeitete, wählte

Kandel für seine Studien eine Meeresschnecke (Aplysia californica) als

einfachen Modellorganismus, von dessen sehr großen Neuronen

Potentialverläufe leicht ableitbar sind, der aber bereits Lernfähigkeit

zeigt.

"Für

ihre Entdeckungen zur Signalübertragung im Nervensystem" wurde der

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2000 dem Schweden Arvid Carlsson, dem US-Amerikaner Paul Greengard und dem in Wien geborenen Eric Kandel

zugesprochen. Während Carlsson die Rolle des Dopamins entdeckte und

Greengard an Neuriten komplexer Gehirnpräparate arbeitete, wählte

Kandel für seine Studien eine Meeresschnecke (Aplysia californica) als

einfachen Modellorganismus, von dessen sehr großen Neuronen

Potentialverläufe leicht ableitbar sind, der aber bereits Lernfähigkeit

zeigt.  Abbildung) verändern dort das Membranpotential (postsynaptische Potentiale) und sind in ihrer Wirkung

teils

Abbildung) verändern dort das Membranpotential (postsynaptische Potentiale) und sind in ihrer Wirkung

teils  bahnend (depolarisierend: exzitatorische postsynaptische Potentiale, EPSPs - durch vermehrten Einstrom und/oder verringerten Ausstrom positiver Ladungsträger) oder

bahnend (depolarisierend: exzitatorische postsynaptische Potentiale, EPSPs - durch vermehrten Einstrom und/oder verringerten Ausstrom positiver Ladungsträger) oder  hemmend (inhibitorische postsynaptische Potentiale: IPSPs - z.B. durch Erhöhung der Chloridpermeabilität) auf die allfällige Generierung von Aktionspotentialen.

hemmend (inhibitorische postsynaptische Potentiale: IPSPs - z.B. durch Erhöhung der Chloridpermeabilität) auf die allfällige Generierung von Aktionspotentialen.

Abbildung:

Konvergenz hemmender (inhibitorischer) und erregender (exzitatorischer)

synaptischer Einflüsse an einer Nervenzelle

Abbildung:

Konvergenz hemmender (inhibitorischer) und erregender (exzitatorischer)

synaptischer Einflüsse an einer Nervenzelle Näheres zu postsynaptischen Potentialen und Summation s. dort

Näheres zu postsynaptischen Potentialen und Summation s. dort

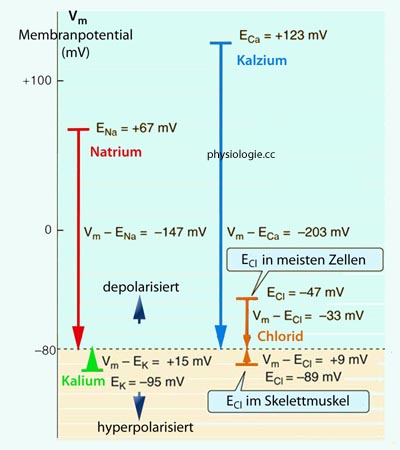

Abbildung: Gleichgewichtspotentiale (E) und elektrochemische Gradienten für Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid: Übersicht

Abbildung: Gleichgewichtspotentiale (E) und elektrochemische Gradienten für Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid: Übersicht

Abbildung), d.h. bei dieser (geringen)

Membranspannung fließt kein Cl- durch die Zellmembran

(Öffnung der Chloridkanäle bei diesem Potentialbetrag ändert nichts am

Membranpotential). Bei Skelettmuskelfasern hingegen beträgt [E]

für Chlorid -89 mV; bei einem Ruhepotential von -80 mV würde eine

Öffnung von Chloridkanälen daher zu Chlorideinstrom führen

(extrazelluläre Konzentration höher als intrazelluläre) und die Zelle

somit stärker aufladen.

Abbildung), d.h. bei dieser (geringen)

Membranspannung fließt kein Cl- durch die Zellmembran

(Öffnung der Chloridkanäle bei diesem Potentialbetrag ändert nichts am

Membranpotential). Bei Skelettmuskelfasern hingegen beträgt [E]

für Chlorid -89 mV; bei einem Ruhepotential von -80 mV würde eine

Öffnung von Chloridkanälen daher zu Chlorideinstrom führen

(extrazelluläre Konzentration höher als intrazelluläre) und die Zelle

somit stärker aufladen. Abbildung):

Abbildung):

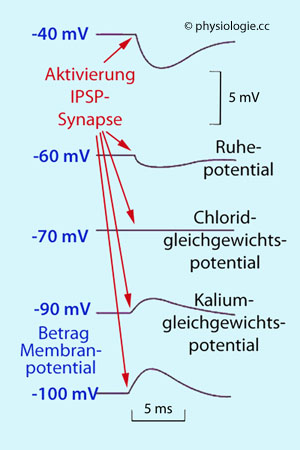

Abbildung: Effekt der Aktivierung von IPSP-Synapsen bei unterschiedlichem Membranpotentialbetrag (blau)

Abbildung: Effekt der Aktivierung von IPSP-Synapsen bei unterschiedlichem Membranpotentialbetrag (blau) Abbildung unten) zu

Hyperpolarisierung und damit zu Inhibition (erschwerter Erregbarkeit

der postsynaptischen Zelle)

Abbildung unten) zu

Hyperpolarisierung und damit zu Inhibition (erschwerter Erregbarkeit

der postsynaptischen Zelle)

Liegt das Membranpotential unter dem Betrag des

Chlorid-Gleichgewichtspotentials (wie beim Ruhepotential), kommt es zu

Einstrom von Cl- und Verstärkung der intrazellulären Negativität, also Hyperpolarisierung (inhibitorischer Effekt)

Liegt das Membranpotential unter dem Betrag des

Chlorid-Gleichgewichtspotentials (wie beim Ruhepotential), kommt es zu

Einstrom von Cl- und Verstärkung der intrazellulären Negativität, also Hyperpolarisierung (inhibitorischer Effekt) Liegt das Membranpotential auf dem Betrag des Chlorid-Gleichgewichtspotentials, tut sich gar nichts

Liegt das Membranpotential auf dem Betrag des Chlorid-Gleichgewichtspotentials, tut sich gar nichts Liegt das Membranpotential über

dem Betrag des Chlorid-Gleichgewichtspotentials, strömt Chlorid

aufgrund des starken elektrischen Gradienten aus der Zelle; Reizung der

Synapse führt zu Depolarisierung (reversal potential).

Liegt das Membranpotential über

dem Betrag des Chlorid-Gleichgewichtspotentials, strömt Chlorid

aufgrund des starken elektrischen Gradienten aus der Zelle; Reizung der

Synapse führt zu Depolarisierung (reversal potential). (s. unten), als inhibierende Glycin (z.B. Renshaw-Selbsthemmung motorischer Vorderhornzellen) und GABA

(γ-Aminobuttersäure). Allerdings ist die synaptische Wirkung nicht vom

Transmitter abhängig, sondern davon, welche Vorgänge die Aktivierung seiner Rezeptoren in der Empfänger-Zellmembran auslöst (

(s. unten), als inhibierende Glycin (z.B. Renshaw-Selbsthemmung motorischer Vorderhornzellen) und GABA

(γ-Aminobuttersäure). Allerdings ist die synaptische Wirkung nicht vom

Transmitter abhängig, sondern davon, welche Vorgänge die Aktivierung seiner Rezeptoren in der Empfänger-Zellmembran auslöst ( s. dort).

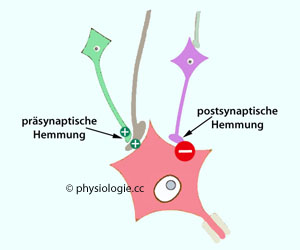

s. dort). Prä- vs. postsynaptische Hemmung (

Prä- vs. postsynaptische Hemmung ( Abbildung):

Abbildung):  IPSP-Synapsen

(violettes Neuron) hemmen direkt am Neuronenkörper (axo-somatische

Synapse), indem sie das Membranpotential erhöhen (vorausgesetzt, der Betrag des

Membranpotentials ist geringer als der Betrag des

Chlorid-Gleichgewichtspotentials) und dadurch die

Erregbarkeit senken (größere Entfernung des Membranpotentials vom

Schwellenpotential). Man spricht von postsynaptischer Inhibition.

IPSP-Synapsen

(violettes Neuron) hemmen direkt am Neuronenkörper (axo-somatische

Synapse), indem sie das Membranpotential erhöhen (vorausgesetzt, der Betrag des

Membranpotentials ist geringer als der Betrag des

Chlorid-Gleichgewichtspotentials) und dadurch die

Erregbarkeit senken (größere Entfernung des Membranpotentials vom

Schwellenpotential). Man spricht von postsynaptischer Inhibition. Greifen axo-axonale Synapsen (grünes

Neuron) direkt an einer exzitatorischen Synapse an, indem sie diese

vordepolarisieren, dann senken sie dadurch den Effekt des Neurons

(hellbraun), das einen exzitierenden Transmitter (meist Glutamat)

abgibt.

Greifen axo-axonale Synapsen (grünes

Neuron) direkt an einer exzitatorischen Synapse an, indem sie diese

vordepolarisieren, dann senken sie dadurch den Effekt des Neurons

(hellbraun), das einen exzitierenden Transmitter (meist Glutamat)

abgibt.  Abbildung).

Abbildung).

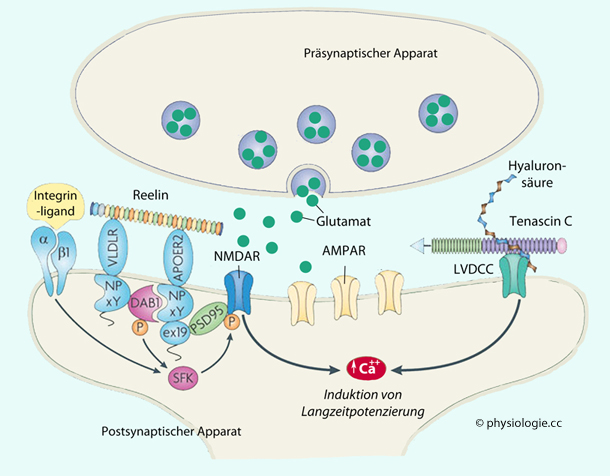

Abbildung: Extrazelluläre Matrix und synaptische Plastizität

Abbildung: Extrazelluläre Matrix und synaptische Plastizität s. dort

s. dort  PSD95, postsynaptic density protein 95

- auch SAP-90 (synapse-associated protein 90 -, eine membran-assoziierte Guanylat-Kinase

PSD95, postsynaptic density protein 95

- auch SAP-90 (synapse-associated protein 90 -, eine membran-assoziierte Guanylat-Kinase Reelin

Reelin  ist ein von frühembryonalen Neuronen (Cajal–Retzius-Zellen) sezerniertes,

aus verschiedenen Subdomänen bestehendes Glykoprotein. Es bindet an Very-low-density lipoprotein-Rezeptoren und Apolipoprotein E-Rezeptoren (s. dort),

fördert die Neurogenese im wachsenden Gehirn, kontrolliert zelluläre

Interaktionen, beteiligt sich an der Steuerung der Migration und

Positionierung von Nervenzellen, regt die Bildung von Dendriten

(Spines) an und festigt das Langzeitgedächtnis.

ist ein von frühembryonalen Neuronen (Cajal–Retzius-Zellen) sezerniertes,

aus verschiedenen Subdomänen bestehendes Glykoprotein. Es bindet an Very-low-density lipoprotein-Rezeptoren und Apolipoprotein E-Rezeptoren (s. dort),

fördert die Neurogenese im wachsenden Gehirn, kontrolliert zelluläre

Interaktionen, beteiligt sich an der Steuerung der Migration und

Positionierung von Nervenzellen, regt die Bildung von Dendriten

(Spines) an und festigt das Langzeitgedächtnis. Die Signalübermittlung zwischen den Zellen erfolgt in verschiedenen Zeitbereichen:

Die Signalübermittlung zwischen den Zellen erfolgt in verschiedenen Zeitbereichen: Millisekunden (Aktionspotential, rasche Transmitter: spannungs- und

ligandenaktivierte Ionenkanäle)

Millisekunden (Aktionspotential, rasche Transmitter: spannungs- und

ligandenaktivierte Ionenkanäle) Sekunden bis Minuten (langsame

Transmitter, Neuromodulation, synaptische Plastizität: G-Proteine,

second messenger)

Sekunden bis Minuten (langsame

Transmitter, Neuromodulation, synaptische Plastizität: G-Proteine,

second messenger) Stunden (neuroaktive Drogen: Rezeptor

up-/down-Regulation) - oder auch länger (Remodelling: veränderte

Genexpression).

Stunden (neuroaktive Drogen: Rezeptor

up-/down-Regulation) - oder auch länger (Remodelling: veränderte

Genexpression).

Abbildung: Schneller axonaler Transport

Abbildung: Schneller axonaler Transport

Kinesinmoleküle bringen Passagiere

mit ~400 mm in 24 Stunden vom Zellkörper weg (anterograd: zum Plus-Ende),

Kinesinmoleküle bringen Passagiere

mit ~400 mm in 24 Stunden vom Zellkörper weg (anterograd: zum Plus-Ende),  Dyneine (wie MAP-1C: MAP = microtubule associated protein) etwas langsamer - mit 200 bis 300 mm in 24 Stunden - zum Soma hin (retrograd: zum Minus-Ende der Mikrotubuli,

Dyneine (wie MAP-1C: MAP = microtubule associated protein) etwas langsamer - mit 200 bis 300 mm in 24 Stunden - zum Soma hin (retrograd: zum Minus-Ende der Mikrotubuli,  Abbildung).

Abbildung).  Enzyme,

die sich an der Synthese des Transmitters beteiligen - z.B.

Dopa-Decarboxylase zur Umwandlung von DOPA in Dopamin oder

Dopamin-ß-Hydroxylase zur Bildung von Noradrenalin. Der so gebildete

Neurotransmitter wird vesikulär gespeichert und bei Erregung vesikulär freigesetzt;

Enzyme,

die sich an der Synthese des Transmitters beteiligen - z.B.

Dopa-Decarboxylase zur Umwandlung von DOPA in Dopamin oder

Dopamin-ß-Hydroxylase zur Bildung von Noradrenalin. Der so gebildete

Neurotransmitter wird vesikulär gespeichert und bei Erregung vesikulär freigesetzt; Propeptide,

aus denen in der Peripherie ein Peptid-Neurotransmitter abgespalten,

vesikulär gespeichert und bei Erregung vesikulär freigesetzt wird.

Propeptide,

aus denen in der Peripherie ein Peptid-Neurotransmitter abgespalten,

vesikulär gespeichert und bei Erregung vesikulär freigesetzt wird.

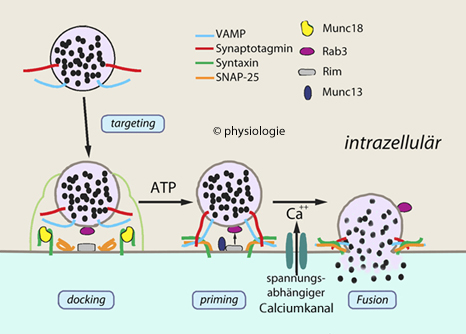

Abbildung: Regulierte Exozytose (Modell) und SNARE-Komplex

Abbildung: Regulierte Exozytose (Modell) und SNARE-Komplex Rab3 (Ras-related), an Ca++-abhängiger Exozytose beteiligte Proteine

Rab3 (Ras-related), an Ca++-abhängiger Exozytose beteiligte Proteine  RIMs (Regulating synaptic membrane exocytosis proteins), Familie zur Ras-Superfamilie gehörenden Proteine, die an der Vesikel-Exozytose beteiligt sind

RIMs (Regulating synaptic membrane exocytosis proteins), Familie zur Ras-Superfamilie gehörenden Proteine, die an der Vesikel-Exozytose beteiligt sind  SNAP-25 (Synaptosomal nerve-associated protein), Teil des SNARE-Komplexes

SNAP-25 (Synaptosomal nerve-associated protein), Teil des SNARE-Komplexes  spannungsabhängige Caclciumkanäle s. dort

spannungsabhängige Caclciumkanäle s. dort  Synaptotagmine, Syntaxine s. dort

Synaptotagmine, Syntaxine s. dort  VAMP (vesicle-associated membrane protein), Familie vesikelassoziierter Proteine

VAMP (vesicle-associated membrane protein), Familie vesikelassoziierter Proteine

Abbildung). Sie bilden Membranporen aus, durch welche der Transmitter aus dem Vesikelspeicher entweichen kann.

Abbildung). Sie bilden Membranporen aus, durch welche der Transmitter aus dem Vesikelspeicher entweichen kann. Näheres zu SNARE-Proteinen s. dort

Näheres zu SNARE-Proteinen s. dort axono-dendritische Synapsen (wirken auf Dendriten),

axono-dendritische Synapsen (wirken auf Dendriten), axono-somatische Synapsen (wirken auf einen

Zellkörper) oder

axono-somatische Synapsen (wirken auf einen

Zellkörper) oder  axono-axonale Synapse (wirken auf ein Axon).

axono-axonale Synapse (wirken auf ein Axon).

Der wichtigste erregende (depolarisierende) Transmitter im Gehirn ist Glutamat (

Der wichtigste erregende (depolarisierende) Transmitter im Gehirn ist Glutamat ( Näheres s. dort).

Näheres s. dort). Abbildung).

Abbildung).

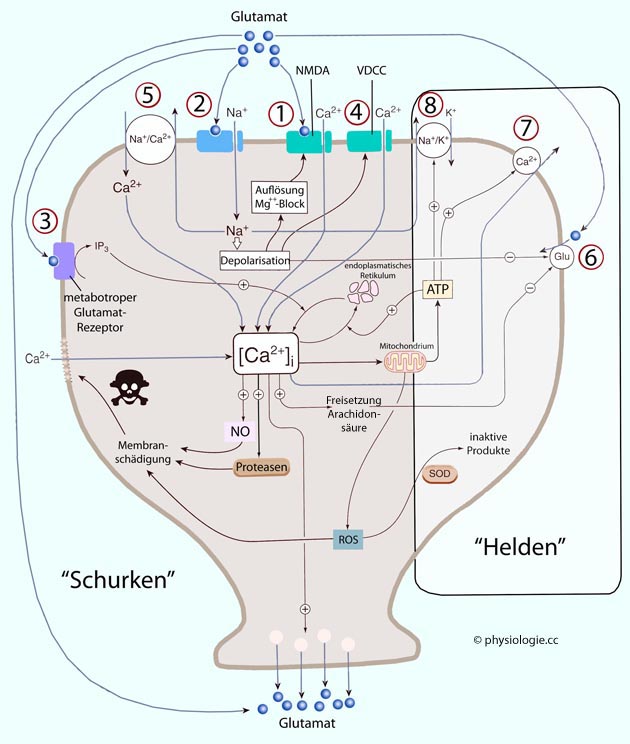

Abbildung: Glutamatbedingte Exzitotoxizität

Abbildung: Glutamatbedingte Exzitotoxizität IP3 =

Inositoltriphosphat

IP3 =

Inositoltriphosphat  NMDA = ionotroper Glutamatrezeptor

NMDA = ionotroper Glutamatrezeptor  NO =

Stickstoffmonoxid

NO =

Stickstoffmonoxid  ROS = Sauerstoffradikale

ROS = Sauerstoffradikale  SOD = Superoxid-dismutase

SOD = Superoxid-dismutase  VDCC = spannungsgesteuerter Calciumkanal

VDCC = spannungsgesteuerter Calciumkanal

GABA (

GABA ( Näheres s. dort)

Näheres s. dort)

Glycin (

Glycin ( Näheres s. dort)

Näheres s. dort) vgl. dort

vgl. dort Unter Aufmerksamkeit (attention) versteht man einen kognitiven Vorgang, bei dem das Bewusstsein auf bestimmte Inhalte fokussiert wird. Von Vigilanz

Unter Aufmerksamkeit (attention) versteht man einen kognitiven Vorgang, bei dem das Bewusstsein auf bestimmte Inhalte fokussiert wird. Von Vigilanz  spricht man, wenn die Aufmerksamkeit auf Ereignisse ohne besonderen Neuigkeits- bzw. Überraschungswert gerichtet ist (auch "Wachheit", z.B. beim Autofahren).

spricht man, wenn die Aufmerksamkeit auf Ereignisse ohne besonderen Neuigkeits- bzw. Überraschungswert gerichtet ist (auch "Wachheit", z.B. beim Autofahren).  Der Begriff Bewusstsein (consciousness) hat

mehrere Bedeutungen, wie z.B.: Ein Zustand, bei dem Reize nicht nur

aufgenommen, sondern auch erlebt werden und der sich vom Schlafzustand

oder von Bewusstlosigkeit unterscheidet. Um bei Bewusstsein zu sein,

bedarf es jedenfalls der gleichzeitigen Aktivität mehrerer

Gehirnregionen - insbesondere der Großhirnrinde, des Thalamus und des

Hirnstamms.

Der Begriff Bewusstsein (consciousness) hat

mehrere Bedeutungen, wie z.B.: Ein Zustand, bei dem Reize nicht nur

aufgenommen, sondern auch erlebt werden und der sich vom Schlafzustand

oder von Bewusstlosigkeit unterscheidet. Um bei Bewusstsein zu sein,

bedarf es jedenfalls der gleichzeitigen Aktivität mehrerer

Gehirnregionen - insbesondere der Großhirnrinde, des Thalamus und des

Hirnstamms. Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Noradrenerge, serotoninerge, dopaminerge und cholinerge Projektionen aus dem Hirnstamm

Abbildung: Noradrenerge, serotoninerge, dopaminerge und cholinerge Projektionen aus dem Hirnstamm Über Acetylcholin, Katecholamine, Serotonin vgl. Hirnstammprojektionen

Über Acetylcholin, Katecholamine, Serotonin vgl. Hirnstammprojektionen

Zu Histamin, ATP s. dort

Zu Histamin, ATP s. dort

Zu Tachykininen und Opioiden s. dort

Zu Tachykininen und Opioiden s. dort

Abbildung).

Abbildung). s. dort).

s. dort).

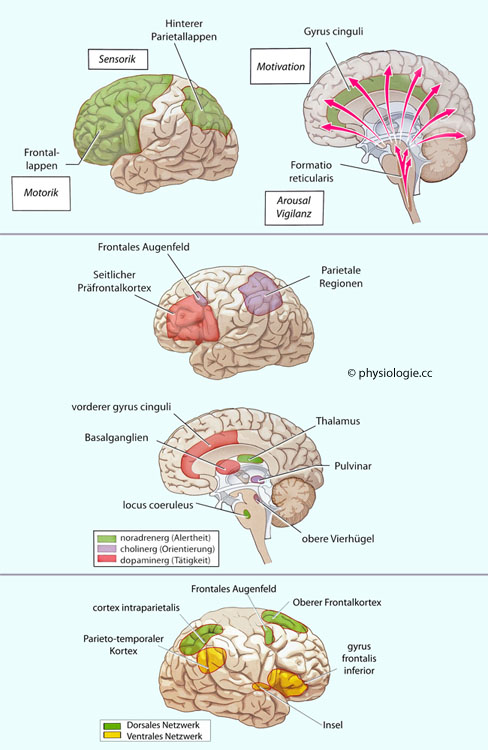

Abbildung: Netzwerkmodelle der Aufmerksamkeit

Abbildung: Netzwerkmodelle der Aufmerksamkeit

Abbildung:

Abbildung:  Nach dem klassischen Modell

nach M. Mesulam wird die Aufmerksamkeit durch ein kortikales Netzwerk

gesteuert, das teilweise spezialisiert, teilweise redundant angelegt

ist. Der hintere Parietalcortex entwirft eine sensorische

Karte der Umwelt, der gyrus cinguli ordnet die Aufmerksamkeit nach der

Bedeutung der Reizmuster für

die Motivation zu, das Frontalhirn entwirft situationsadäquate

motorische Programme.

Nach dem klassischen Modell

nach M. Mesulam wird die Aufmerksamkeit durch ein kortikales Netzwerk

gesteuert, das teilweise spezialisiert, teilweise redundant angelegt

ist. Der hintere Parietalcortex entwirft eine sensorische

Karte der Umwelt, der gyrus cinguli ordnet die Aufmerksamkeit nach der

Bedeutung der Reizmuster für

die Motivation zu, das Frontalhirn entwirft situationsadäquate

motorische Programme. Das Modell nach M. Posner und M. Rothbart geht von drei - ebenfalls interdependenten - Netzwerken aus: Ein dominiertes für Aufmerksamkeit (locus coeruleus, Thalamus, rechte Hemisphäre), ein noradrenergacetylcholinerges, selektierendes zur Orientierung (obere Vierhügel, Parietalcortex, frontales Augenfeld); und ein vermutlich dopaminerg gesteuertes zur Kontrolle zielgerichteter Handlungsabläufe (Basalganglien, Präfrontalhirn, vorderer gyrus cinguli).

Das Modell nach M. Posner und M. Rothbart geht von drei - ebenfalls interdependenten - Netzwerken aus: Ein dominiertes für Aufmerksamkeit (locus coeruleus, Thalamus, rechte Hemisphäre), ein noradrenergacetylcholinerges, selektierendes zur Orientierung (obere Vierhügel, Parietalcortex, frontales Augenfeld); und ein vermutlich dopaminerg gesteuertes zur Kontrolle zielgerichteter Handlungsabläufe (Basalganglien, Präfrontalhirn, vorderer gyrus cinguli).  Das Modell nach M. Corbetta und G. Shulman schlägt eine funktionelle Spezialisierung der visuellen Aufmerksamkeit auf zwei Subsysteme vor: Ein dorsales (intraparietaler Cortex, oberer Frontalcortex, frontales Augenfeld) stabilisiert die

Zielrichtung der Aufmerksamkeit ("top-down"); ein hauptsächlich in der

rechten Hirnhälfte befindliches, vielleicht in erster Linie vom locus coeruleus (noradrenerg) angetriebenes ventrales

Subsystem (temporoparietaler Cortex, unterer Frontalcortex, vordere

Insel) richtet die Aufmerksamkeit auf unerwartete neue Ziele und kann

damit laufende Zuwendung unterbrechen ("bottom-up").

Das Modell nach M. Corbetta und G. Shulman schlägt eine funktionelle Spezialisierung der visuellen Aufmerksamkeit auf zwei Subsysteme vor: Ein dorsales (intraparietaler Cortex, oberer Frontalcortex, frontales Augenfeld) stabilisiert die

Zielrichtung der Aufmerksamkeit ("top-down"); ein hauptsächlich in der

rechten Hirnhälfte befindliches, vielleicht in erster Linie vom locus coeruleus (noradrenerg) angetriebenes ventrales

Subsystem (temporoparietaler Cortex, unterer Frontalcortex, vordere

Insel) richtet die Aufmerksamkeit auf unerwartete neue Ziele und kann

damit laufende Zuwendung unterbrechen ("bottom-up").

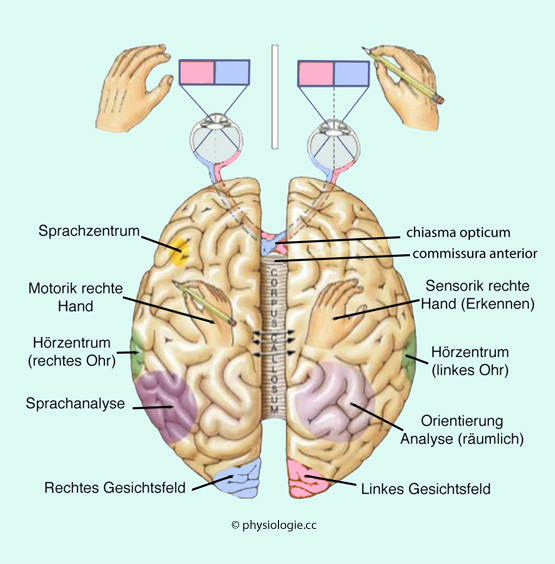

Die Hemisphären des Großhirns sind teilweise auf die Durchführung

unterschiedlicher Aufgaben spezialisiert (

Die Hemisphären des Großhirns sind teilweise auf die Durchführung

unterschiedlicher Aufgaben spezialisiert ( Abbildung).

Das äußert sich auch

anatomisch: Beispielsweise ist die seitliche Furche (fissura Sylvii

Abbildung).

Das äußert sich auch

anatomisch: Beispielsweise ist die seitliche Furche (fissura Sylvii  ),

die zwischen Temporal- und Parietallappen liegt, in der Mehrzahl der

Fälle links länger als rechts ausgeprägt (vor allem bei Rechtshändern),

die linke Insel ist größer als die rechte, die linke Hemisphäre weist

einen höheren Anteil an grauer Substanz auf u.a.

),

die zwischen Temporal- und Parietallappen liegt, in der Mehrzahl der

Fälle links länger als rechts ausgeprägt (vor allem bei Rechtshändern),

die linke Insel ist größer als die rechte, die linke Hemisphäre weist

einen höheren Anteil an grauer Substanz auf u.a.

Abbildung: Spezialisierung der Hemisphären (Lateralisation)

Abbildung: Spezialisierung der Hemisphären (Lateralisation)

| Bei den meisten Menschen ist die linke Hemisphäre sprachdominant |

Den Nobelpreis 1982 für Physiologie oder Medizin erhielt der amerikanische Neurobiologe Roger Sperry "für seine Entdeckungen über die funktionelle Spezialisierung der Gehirnhemisphären". Zusammen mit Michael Gazzaniga

untersuchte er Patienten, denen der Balken durchtrennt wurde (split

brain) und beschrieb Details der Lateralisation.

Den Nobelpreis 1982 für Physiologie oder Medizin erhielt der amerikanische Neurobiologe Roger Sperry "für seine Entdeckungen über die funktionelle Spezialisierung der Gehirnhemisphären". Zusammen mit Michael Gazzaniga

untersuchte er Patienten, denen der Balken durchtrennt wurde (split

brain) und beschrieb Details der Lateralisation.

die linke Hemisphäre auf adaptive Funktionen sowie das Lernern neuer Bewegungssequenzen und Fähigkeiten spezialisiert, wobei ihre prädiktive Fähigkeit im Sinne einer Kostenoptimierung eine Rolle spielen dürfte.

die linke Hemisphäre auf adaptive Funktionen sowie das Lernern neuer Bewegungssequenzen und Fähigkeiten spezialisiert, wobei ihre prädiktive Fähigkeit im Sinne einer Kostenoptimierung eine Rolle spielen dürfte. Die rechte Hemisphäre hingegen scheint sich um die Aktualisierung von Bewegungsabläufen und das Anhalten einer Bewegung bei Erreichen der Zielposition zu kümmern und dabei zur sensorimotorischen Stabilisierung beizutragen.

Die rechte Hemisphäre hingegen scheint sich um die Aktualisierung von Bewegungsabläufen und das Anhalten einer Bewegung bei Erreichen der Zielposition zu kümmern und dabei zur sensorimotorischen Stabilisierung beizutragen. )

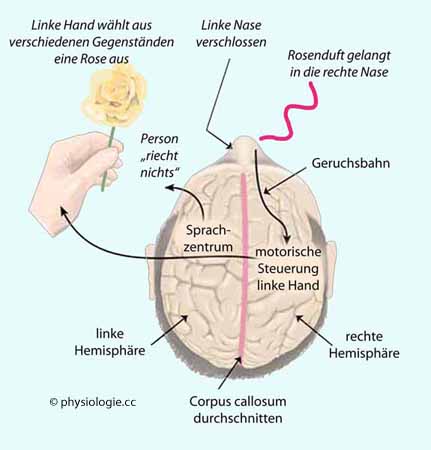

fast ausschließlich die Kommunikation zwischen den beiden Hemisphären

übernimmt, bei Patienten zum Vorschein, denen der Balken aus Gründen

der Eindämmung von Krampfzuständen neurochirurgisch durchtrennt wurde (split brain).

Sie können mit ihrer nicht-sprachdominanten Hemisphäre Probleme korrekt

lösen, soferne dazu keine Sprachanalyse / Sprachproduktion nötig ist,

aber sie können dies nicht bewusst tun bzw. benennen (

)

fast ausschließlich die Kommunikation zwischen den beiden Hemisphären

übernimmt, bei Patienten zum Vorschein, denen der Balken aus Gründen

der Eindämmung von Krampfzuständen neurochirurgisch durchtrennt wurde (split brain).

Sie können mit ihrer nicht-sprachdominanten Hemisphäre Probleme korrekt

lösen, soferne dazu keine Sprachanalyse / Sprachproduktion nötig ist,

aber sie können dies nicht bewusst tun bzw. benennen ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Split brain: Beispiel Geruchsreiz (die linke Hemisphäre ist sprachdominant)

Abbildung: Split brain: Beispiel Geruchsreiz (die linke Hemisphäre ist sprachdominant)

Zur Lateralisation der Sprachkontrolle s. auch dort

Zur Lateralisation der Sprachkontrolle s. auch dort s. auch dort).

s. auch dort).

mit Nachbarsäulen;

mit Nachbarsäulen; mit weiter entfernten Rindenarealen

- Assoziationsfasern (association fibers) verbinden Teile der Rinde einer Hemisphäre

untereinander;

mit weiter entfernten Rindenarealen

- Assoziationsfasern (association fibers) verbinden Teile der Rinde einer Hemisphäre

untereinander; mit kontralateralen Rindengebieten - Kommissurenfasern (commissural fibers) verbinden die Rinde beider Hemisphären (sie

ziehen durch das corpus callosum);

mit kontralateralen Rindengebieten - Kommissurenfasern (commissural fibers) verbinden die Rinde beider Hemisphären (sie

ziehen durch das corpus callosum); mit extrakortikalen Zellen - Projektionsfasern (projection fibers) verknüpfen die

Großhirnrinde mit anderen Teilen des ZNS.

mit extrakortikalen Zellen - Projektionsfasern (projection fibers) verknüpfen die

Großhirnrinde mit anderen Teilen des ZNS.

Abbildung: Kortikale Module ("Säulen")

Abbildung: Kortikale Module ("Säulen")

Abbildung):

Abbildung):

Thalamokortikale ("afferente"),

Thalamokortikale ("afferente"),  s. unten,

s. unten,

kortiko-kortikale, und

kortiko-kortikale, und

kortikofugale ("efferente") Projektionen.

kortikofugale ("efferente") Projektionen. Als Konnektom

(connectome) bezeichnet man die Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem. Es

betrifft sowohl die Verbindung zwischen einzelnen Zellen

("Mikroskala"), Schichten und Säulen in der Hirnrinde ("Mesoskala") wie

auch zwischen ganzen Hirnregionen ("Makroskala").

Als Konnektom

(connectome) bezeichnet man die Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem. Es

betrifft sowohl die Verbindung zwischen einzelnen Zellen

("Mikroskala"), Schichten und Säulen in der Hirnrinde ("Mesoskala") wie

auch zwischen ganzen Hirnregionen ("Makroskala").  (DTI: diffusion tensor imaging) wird dabei die Richtungsabhängigkeit erfasst (

(DTI: diffusion tensor imaging) wird dabei die Richtungsabhängigkeit erfasst ( Abbildung oben).

Abbildung oben).

Abbildung). Die Pyramidenzellen der Schichte V haben

besonders ausgeprägte, lange und verzweigte Axone. Auch gibt es direkte

thalamokortikale Projektionen auf große Pyramidenzellen sowie auf

hemmende Interneurone. Schichte VI

schließlich erhält Information aus darüberliegenden Schichten sowie aus

intralaminären Thalamuskernen, und projiziert auf den Thalamus zurück.

Abbildung). Die Pyramidenzellen der Schichte V haben

besonders ausgeprägte, lange und verzweigte Axone. Auch gibt es direkte

thalamokortikale Projektionen auf große Pyramidenzellen sowie auf

hemmende Interneurone. Schichte VI

schließlich erhält Information aus darüberliegenden Schichten sowie aus

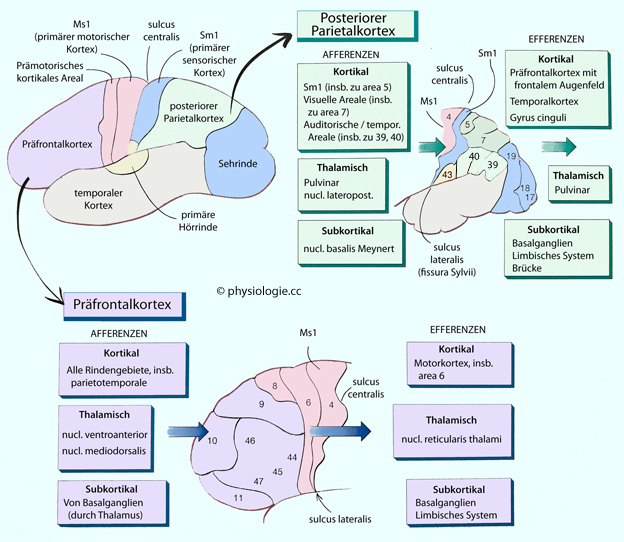

intralaminären Thalamuskernen, und projiziert auf den Thalamus zurück. Als Assoziationscortex bezeichnet

man Teile der Hirnrinde, die (primär) keine motorische oder sensorische

Rolle spielen, sondern sich mit übergeordneter Verarbeitung

sensorischer Information befassen, die für komplexe Fähigkeiten wie

Lageerfassung (wo befindet sich mein Körper bezogen auf die Umwelt, in

welchem Zustand befindet er sich?) oder das Auslösen von

Verhaltenselementen (Bewegungsfolgen, gezielte Handlungen) erforderlich

sind.

Assoziative Areale haben übergreifende Aufgaben. Diese - für "hohe und höchste" Hirnleistungen verantwortlichen -

Teile der Hirnrinde sind insbesondere die folgenden (

Als Assoziationscortex bezeichnet

man Teile der Hirnrinde, die (primär) keine motorische oder sensorische

Rolle spielen, sondern sich mit übergeordneter Verarbeitung

sensorischer Information befassen, die für komplexe Fähigkeiten wie

Lageerfassung (wo befindet sich mein Körper bezogen auf die Umwelt, in

welchem Zustand befindet er sich?) oder das Auslösen von

Verhaltenselementen (Bewegungsfolgen, gezielte Handlungen) erforderlich

sind.

Assoziative Areale haben übergreifende Aufgaben. Diese - für "hohe und höchste" Hirnleistungen verantwortlichen -

Teile der Hirnrinde sind insbesondere die folgenden ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Assoziationscortices

Abbildung: Assoziationscortices

Posteriorer Parietalcortex (insbesondere area 39 und 40; Brodmann-Areale s. dort),

Posteriorer Parietalcortex (insbesondere area 39 und 40; Brodmann-Areale s. dort), Präfrontaler Cortex (entsprechend area 9-12 und 44-47),

Präfrontaler Cortex (entsprechend area 9-12 und 44-47), Temporaler Cortex (entsprechend area 21, 22, 37, 41-43).

Temporaler Cortex (entsprechend area 21, 22, 37, 41-43).  s. dort).

s. dort).

Im

19. Jahrhundert etablierte sich die Vorstellung, dass diese Zuordnungen

- bestimmte Fähigkeiten seien in entsprechenden Hirnarealen

repräsentiert - Rückschlüsse auf die Persönlichkeit erlauben (z.B.

mathematische Fähigkeiten, Aggressionsbereitschaft, kriminelle

Neigungen...), nicht nur was die Ausprägung bestimmter Rindengebiete

betrifft, sondern z.T. sogar über die Kopfform (Lokalisationslehre, Phrenologie).

Die moderne Hirnforschung hat solche simplen Vorstellungen durch

neurophysiologisch fundierte Erkenntnisse ersetzt und u.a. gezeigt,

dass die Aktivität des Gehirns zwar einerseits auf aktuelle Probleme

fokussiert, gleichzeitig aber global, äußerst vernetzt und

bemerkenswert anpassungs- und lernfähig ist. Die Gestalt der

Hirnoberfläche läßt die "Persönlichkeit" eines Menschen nicht erkennen.

Im

19. Jahrhundert etablierte sich die Vorstellung, dass diese Zuordnungen

- bestimmte Fähigkeiten seien in entsprechenden Hirnarealen

repräsentiert - Rückschlüsse auf die Persönlichkeit erlauben (z.B.

mathematische Fähigkeiten, Aggressionsbereitschaft, kriminelle

Neigungen...), nicht nur was die Ausprägung bestimmter Rindengebiete

betrifft, sondern z.T. sogar über die Kopfform (Lokalisationslehre, Phrenologie).

Die moderne Hirnforschung hat solche simplen Vorstellungen durch

neurophysiologisch fundierte Erkenntnisse ersetzt und u.a. gezeigt,

dass die Aktivität des Gehirns zwar einerseits auf aktuelle Probleme

fokussiert, gleichzeitig aber global, äußerst vernetzt und

bemerkenswert anpassungs- und lernfähig ist. Die Gestalt der

Hirnoberfläche läßt die "Persönlichkeit" eines Menschen nicht erkennen.

Abbildung: Lokales kortikales Spannungsfeld

Abbildung: Lokales kortikales Spannungsfeld

Abbildung).

Abbildung).| Summierte EPSPs sind eine Grundlage der Entstehung eines EEG |

| Aufmerksame mentale Beschäftigung (wie Lernen) erzeugt γ-Wellen (30-40 / Sekunde) |

s. dort).

s. dort).| Der thalamische Grundrhythmus erzeugt EEG-Wellen im α-Rhythmus |

s. dort.

s. dort. | Augen öffnen |

Beste motorische Reaktion |

Beste verbale Reaktion |

Punkte |

| - |

befolgt Aufforderungen |

- |

6 |

| - |

gezielte Reaktion auf Schmerzreize |

orientiert |

5 |

| spontan |

ungezielte Reaktion auf Schmerzreize |

desorientierte, konfuse Antwort |

4 |

| auf Ansprechen |

abnorme Beugereaktionen |

inadäquate Äußerung |

3 |

| auf Schmerzreiz |

abnorme Streckreaktionen |

unverständliche Laute |

2 |

| keine Reaktion |

keine Reaktion |

keine Äußerung |

1 |

Hauptfunktionen: Das Telenzephalon steuert Kognition und Verhalten; das Dienzephalon

ordnet sensorische Information; das Mittelhirn verwaltet basale

sensorische und motorische Funktionen; das Kleinhirn koordiniert

motorische Abläufe; die medulla oblongata überwacht Kreislauf, Atmung

und andere vitale Funktionen

Hauptfunktionen: Das Telenzephalon steuert Kognition und Verhalten; das Dienzephalon

ordnet sensorische Information; das Mittelhirn verwaltet basale

sensorische und motorische Funktionen; das Kleinhirn koordiniert

motorische Abläufe; die medulla oblongata überwacht Kreislauf, Atmung

und andere vitale Funktionen Die Großhirnrinde enthält Pyramidenzellen (glutamaterge Efferenzen),

Körnerzellen (glutamaterge Afferenzen) und Interneurone (meist

GABAerg)

Die Großhirnrinde enthält Pyramidenzellen (glutamaterge Efferenzen),

Körnerzellen (glutamaterge Afferenzen) und Interneurone (meist

GABAerg) Der Isocortex ist sechsschichtig: Lamina I, Molekularschicht

(Afferenzen, Assoziationsfasern); Lamina II, äußere Körnerschicht

(Interneurone zwischen Pyramidenzellen); Lamina III, äußere

Pyramidenschicht (Pyramidenzellen); Lamina IV, innere Körnerschicht

(Afferenzen vom Thalamus); Lamina V, innere Pyramidenschicht

(Assoziations- und Projektionssysteme); Lamina VI, multiforme Schicht

(bidirektionale Verbindungen mit Thalamus)

Der Isocortex ist sechsschichtig: Lamina I, Molekularschicht

(Afferenzen, Assoziationsfasern); Lamina II, äußere Körnerschicht

(Interneurone zwischen Pyramidenzellen); Lamina III, äußere

Pyramidenschicht (Pyramidenzellen); Lamina IV, innere Körnerschicht

(Afferenzen vom Thalamus); Lamina V, innere Pyramidenschicht

(Assoziations- und Projektionssysteme); Lamina VI, multiforme Schicht

(bidirektionale Verbindungen mit Thalamus) Der Axonhügel ist der erregbarste Teil des Neurons und der

Entstehungsort von Aktionspotentialen ("Sender"). Diese laufen über das

ganze Neuron, einerseits über den Neuriten in die Peripherie mit

synaptischen Endigungen (Efferenz), andererseits über den Zellkörper

mit seinen dendritischen Verzweigungen (Löschung laufender

Summationsprozesse)

Der Axonhügel ist der erregbarste Teil des Neurons und der

Entstehungsort von Aktionspotentialen ("Sender"). Diese laufen über das

ganze Neuron, einerseits über den Neuriten in die Peripherie mit

synaptischen Endigungen (Efferenz), andererseits über den Zellkörper

mit seinen dendritischen Verzweigungen (Löschung laufender

Summationsprozesse) Dendriten fungieren als Signalantennen der Nervenzellen ("Empfänger"), sie sammeln

synaptische Einflüsse von anderen Nervenzellen und leiten diese auf elektrotonischem Weg auf die Nachbarmembran.

Je näher die Synapsen am Axonhügel liegen, desto stärker ist ihr Effekt auf die Aktivität (Aktionspotentialfrequenz) des Neurons Dendriten fungieren als Signalantennen der Nervenzellen ("Empfänger"), sie sammeln

synaptische Einflüsse von anderen Nervenzellen und leiten diese auf elektrotonischem Weg auf die Nachbarmembran.

Je näher die Synapsen am Axonhügel liegen, desto stärker ist ihr Effekt auf die Aktivität (Aktionspotentialfrequenz) des Neurons Summation bedeutet, dass sich der Einfluss einzelner Synapsen am

"Empfangsteil" der Nervenzelle zu einem Gesamteffekt

(Membranpotential) addiert. Es gibt depolarisierende

(exzitatorische) und hyperpolarisierende (inhibitorische) Einflüsse: So

wirken Glutamat typischerweise exzitatorisch, Glycin und GABA

inhibitorisch. Die synaptische Wirkung hängt von den Mechanismen ab,

welche die Transmitter an der postsynaptischen Membran auslösen.

L-Glutamat ist ein Transmitter, der meist exzitatorisch wirkt - über

Ionenkanäle (NMDA-, AMPA-Rezeptoren) oder metabotrop (über G-Proteine).

GABA wirkt über ionotrope (GABAA) oder metabotrope Rezeptoren (GABAB), Glycin über Chloridkanäle

Summation bedeutet, dass sich der Einfluss einzelner Synapsen am

"Empfangsteil" der Nervenzelle zu einem Gesamteffekt

(Membranpotential) addiert. Es gibt depolarisierende

(exzitatorische) und hyperpolarisierende (inhibitorische) Einflüsse: So

wirken Glutamat typischerweise exzitatorisch, Glycin und GABA

inhibitorisch. Die synaptische Wirkung hängt von den Mechanismen ab,

welche die Transmitter an der postsynaptischen Membran auslösen.

L-Glutamat ist ein Transmitter, der meist exzitatorisch wirkt - über

Ionenkanäle (NMDA-, AMPA-Rezeptoren) oder metabotrop (über G-Proteine).

GABA wirkt über ionotrope (GABAA) oder metabotrope Rezeptoren (GABAB), Glycin über Chloridkanäle Neurotransmitter werden von Nervenzellen (präsynaptischer Teil:

Neuritenende) im Rahmen eines kontrollierten Vorgangs

freigesetzt: Proteinkomplexe in präsynaptischen Speichervesikeln

(SNAREs) befördern die Exozytose des Transmitters in den synaptischen

Spalt. Synapsen können an Dendriten (axono-dendritisch), am Zellkörper

(axono-somatisch) oder am Axon (axono-axonal) der Zielzelle wirken

Neurotransmitter werden von Nervenzellen (präsynaptischer Teil:

Neuritenende) im Rahmen eines kontrollierten Vorgangs

freigesetzt: Proteinkomplexe in präsynaptischen Speichervesikeln

(SNAREs) befördern die Exozytose des Transmitters in den synaptischen

Spalt. Synapsen können an Dendriten (axono-dendritisch), am Zellkörper

(axono-somatisch) oder am Axon (axono-axonal) der Zielzelle wirken Das Gehirn zeigt Lateralisation: Die linke Hemisphäre Spezialisierung auf adaptive Funktionen

und das Lernern neuer Bewegungssequenzen, die rechte auf Aktualisierung

von Bewegungsabläufen und sensorimotorische Stabilisierung bei

Erreichen einer Zielposition. Bei Läsionen können kontralaterale Teile

Funktionsausfälle kompensieren

Das Gehirn zeigt Lateralisation: Die linke Hemisphäre Spezialisierung auf adaptive Funktionen

und das Lernern neuer Bewegungssequenzen, die rechte auf Aktualisierung

von Bewegungsabläufen und sensorimotorische Stabilisierung bei

Erreichen einer Zielposition. Bei Läsionen können kontralaterale Teile

Funktionsausfälle kompensieren Kortikale Kolumnen (~1,5 mm hoch, ~0,5 mm Durchmesser) sind

Recheneinheiten in der Hirnrinde; sie kommunizieren mit

Nachbarkolumnen, weiter entfernten (auch kontralateralen) Rindenarealen

sowie extrakortikalen Zellen. Die Verbindungsfasern folgen einem

rechtwinkelig zueinander orientierten Koordinatensystem

Kortikale Kolumnen (~1,5 mm hoch, ~0,5 mm Durchmesser) sind

Recheneinheiten in der Hirnrinde; sie kommunizieren mit

Nachbarkolumnen, weiter entfernten (auch kontralateralen) Rindenarealen

sowie extrakortikalen Zellen. Die Verbindungsfasern folgen einem

rechtwinkelig zueinander orientierten Koordinatensystem Das EEG beruht im Wesentlichen auf der Summe von EPSPs, deren

elektrische Signaturen sich über das Interstitium fortpflanzen. Der

thalamische Grundrhythmus erzeugt α-Rhythmus (8-12 Wellen pro Sekunde),

intensive mentale Beschäftigung γ-Wellen (30-40 / Sekunde)

Das EEG beruht im Wesentlichen auf der Summe von EPSPs, deren

elektrische Signaturen sich über das Interstitium fortpflanzen. Der

thalamische Grundrhythmus erzeugt α-Rhythmus (8-12 Wellen pro Sekunde),

intensive mentale Beschäftigung γ-Wellen (30-40 / Sekunde) |