Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Physiologie

des Herzens

Untersuchung der Herzfunktion

Untersuchung der Herzfunktion

© H. Hinghofer-Szalkay

Auskultation: auscultare = aufmerksam zuhören (auris = Ohr)

Auskultation: auscultare = aufmerksam zuhören (auris = Ohr)

Doppler-Effekt: Christian Doppler

Elektrokardiogramm: ἤλεκτρον = Bernstein, καρδία = Herz, γράμμα = Geschriebenes

Fick'sches Prinzip: Adolf E. Fick

Infarkt: farcire = füllen, stopfen

Sonographie: sonare = tönen, klingen; γραφή = Schrift

Sphygmographie: σφύγμός = Puls, Herzklopfen

Swan-Ganz-Katheter: Jeremy Swan, William Ganz

Das Herz gibt Signale von sich, die auf seinen Zustand schließen lassen:

-- Elektrisch: Mittels EKG kann der Erregungsablauf registriert und analysiert werden

-- Akustisch: Herztöne (und Herzgeräusche) sind von Klappenspiel und Blutströmung beeinflusst

-- Biochemisch: Blutanalysen lassen erkennen, ob geschädigte Zellen biochemische Marker ans Blut abgeben

-- Mechanisch: Auch Pulskurven geben Auskunft über Details des Herzschlages.

Herztöne (S1, S2, ..) und allfällige Herzgeräusche werden mittels

Stethoskop abgehört (Auskultation); ihre Registrierung wird als

Phonokardiographie bezeichnet, das Ergebnis ist ein Phonokardiogramm (PKG). Carotis-Pulskurven (Sphygmogramme) zeigen die Dauer der Austreibungszeit an. In Kombination mit einem PKG (S2:

Beginn der Diastole) sowie einem EKG (QRS-Komplex: Beginn

der ventrikulären Erregung) kann die Dauer der "Vorbereitungsphase" der

Ventrikelaktion (pre-ejection period)

mit der Dauer der Austreibungszeit

in Beziehung gesetzt und die Effizienz des Herzschlags

abgeschätzt werden.

Beklopfen des Thorax (Perkussion) oder Aussenden von Ultraschallpulsen, und die Analyse akustischer Reflexionen lassen Rückschlüsse auf Strukturen, Bewegungen

und Strömungen zu (Sonographie, Echokardiographie). Ultrasonografische Untersuchung des Herzens (Echokardiographie)

erlaubt morphologische und zeitliche Zuordnungen sowie die Messung der Bewegung

von Gewebe (Myokard, Gefäßwände) und Blut (Perfusion, Wirbelströmungen).

Nichtinvasive Verfahren erlauben u.a. die Abschätzung von Blutvolumina, die sich in den Herzräumen befinden. Die Effizienz der Pumpaktion kann über den Anteil (Schlagvolumen) des

enddiastolischen Volumens ermittelt werden, der systolisch ausgeworfen

wird. Diese ejection fraction sollte mindestens 50% betragen.

Invasiv ist das Vorschieben eines Herzkatheters zum Herzen

(arteriell oder venös). So können elektrische Signale herznahe

abgeleitet, Drucke und Bluttemperatur gemessen, Indikatorstoffe injiziert

werden. Solche Maßnahmen sind nur invasiv möglich, erlauben aber u.a. eine verlässliche Bestimmung des Herzminutenvolumens.

|

Kardiologische Untersuchungsmöglichkeiten reichen von der

Beobachtung des Patienten (Kurzatmigkeit? Fallneigung? Verhalten und

mentale Leistung? usw) über einfache Untersuchungen (Herzschall,

Blutdruck, ...), Laboruntersuchungen (myokardspezifische Enzyme etc),

Belastungstests (Ergometrie), EKG, bildgebende Verfahren (CT,

Ultraschall, ...), Herzkatheteruntersuchungen bis hin zu

molekularbiologischen Untersuchungen (Biopsie).

Wie beurteilt man Zustand und Funktionsfähigkeit des Herzens?

Abbildung: Echokardiographischer Untersuchungsplatz

Abbildung: Echokardiographischer Untersuchungsplatz

(Wikipedia)

Untersucht wird u.a. auf Funktionsstörungen des Myokards, der Aorten- und der Mitralklappe

Anamnese und körperliche Untersuchung

Anamnese und körperliche Untersuchung

Gesamteindruck,

Bewusstseinslage (eingeschränkt?)

Auskultation

, Perkussion

Organfunktionen (Durchblutung?)

Kreislauffunktion (Blutdruck stabil?)

Folgende 5 Kriterien sind bei der Erstuntersuchung besonders zu

beachten: Arterieller Puls (Frequenz, Intensität), Blutdruck (sytolisch

/ diastolisch), Jugularvenenpuls, Herzspitzenstoß an vorderer Brustwand

(ictus cordis), Herztöne / -geräusche.

Apparativ-diagnostische Verfahren

Apparativ-diagnostische Verfahren

Elektrokardiographie

Elektrokardiographie  ,

Phonokardiographie, Echokardiographie (

,

Phonokardiographie, Echokardiographie ( Abbildung: Untersuchungsplatz), Myokard (perfusions) szintigraphie (99mTechnetium

wird nur von gesunden Herzmuskelzellen aufgenommen),

Röntgenuntersuchung (Computertomographie).

Abbildung: Untersuchungsplatz), Myokard (perfusions) szintigraphie (99mTechnetium

wird nur von gesunden Herzmuskelzellen aufgenommen),

Röntgenuntersuchung (Computertomographie).

Die Auswurffraktion

(ejection fraction) gibt an, welcher Prozentsatz der enddiastolischen Füllung während der

Systole ausgeworfen wird (normalerweise ≥0,5). Sie lässt sich z.B.

mittels Ultraschall-Bildgebungsverfahren bestimmen, meist kombiniert mit Doppler-Sonographie.

Die Auswurffraktion

(ejection fraction) gibt an, welcher Prozentsatz der enddiastolischen Füllung während der

Systole ausgeworfen wird (normalerweise ≥0,5). Sie lässt sich z.B.

mittels Ultraschall-Bildgebungsverfahren bestimmen, meist kombiniert mit Doppler-Sonographie.

Untersuchungen können bei körperlicher Ruhe oder während / nach Belastung

(Ergometrie) vorgenommen werden (kardiale Reserve, koronare Flussreserve: Maximale Koronarperfusion unter Belastung / Koronarperfusion in Ruhe). Das zeigt

auf, wie gut das Myokard bei Bedarf seine Pumpfunktion steigern kann.

Normalerweise lässt sich das Herzzeitvolumen mindestens 4-fach erhöhen

(bei erwachsenen Personen von ~5-7 auf ~20-30 Liter/Minute), insbesondere bei gutem Trainingszustand.

Untersuchungen können bei körperlicher Ruhe oder während / nach Belastung

(Ergometrie) vorgenommen werden (kardiale Reserve, koronare Flussreserve: Maximale Koronarperfusion unter Belastung / Koronarperfusion in Ruhe). Das zeigt

auf, wie gut das Myokard bei Bedarf seine Pumpfunktion steigern kann.

Normalerweise lässt sich das Herzzeitvolumen mindestens 4-fach erhöhen

(bei erwachsenen Personen von ~5-7 auf ~20-30 Liter/Minute), insbesondere bei gutem Trainingszustand.

Über Herzschall s. dort

Über Herzschall s. dort

Über Herzqualitäten (Chronotropie, Inotropie etc) s. dort

Über Herzqualitäten (Chronotropie, Inotropie etc) s. dort

Über Herzfrequenzvariabilität s. dort

Über Herzfrequenzvariabilität s. dort

Elektrokardiographie

Das normale EKG besteht aus drei Teilen: Der P-Welle (Ausbreitung der Erregung über beide Atrien), dem QRS-Komplex (Ausbreitung

der Erregung über beide Ventrikel) und der T-Welle (Repolarisierung

beider Ventrikel). Getrennt sind diese Teile durch die PQ-Strecke

einerseits (Atrien erregt, Ventrikel unerregt), die ST-Strecke

andererseits (Atrien unerregt, Ventrikel erregt); während dieser

Abschnitte sind von der Körperoberfläche keine Potentialänderungen

ableitbar. Die Repolarisierung der Vorhöfe ruft ebenfalls keine

ausreichend starken Potentialänderungen hervor, um im EKG deutlich zu

werden (und das Signal wird vom wesentlich stärkeren der Ventrikelerregungsausbreitung überlagert).

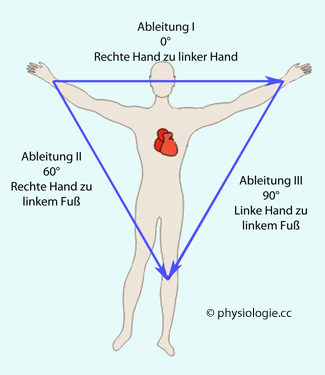

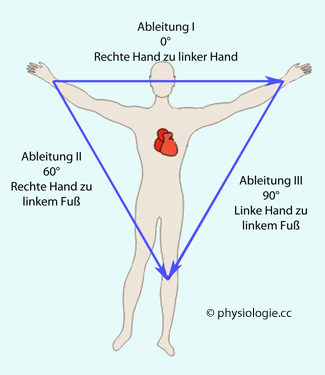

Abbildung: Bipolare Ableitungen nach Einthoven

Abbildung: Bipolare Ableitungen nach Einthoven

Nach einer Vorlage bei Plonsey/ Malmivuo / Plonsey,

Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and

Biomagnetis Fields. Oxford University Press 1995

Dieses

Schema erlaubt die Ableitung von EKG-Signalen von den Extremitäten bei

0°, 60° und 120°. Ableitepunkte sind die Haut im Bereich der beiden

Handgelenke (bezeichnet als R und L) sowie die Haut im Bereich des linken Fußgelenks (bezeichnet als F). Am rechten Fußgelenk wird ebenfalls eine Elektrode angebracht, diese Stelle dient als "Masse"-Bezugspunkt (nicht gezeigt).

Die Extremitäten

dienen als leitendes Gewebe (elektrolythältige extrazelluläre

Flüssigkeit) zwischen Körperstamm und Registrierelektroden, die Ableitestellen

über Hand- und Fußgelenk minimieren einen allfälligen Störeinfluss

durch elektrische Aktivität von Skelettmuskeln (EMG)

Elektrokardiographische Ableitungen können - wie auch andere extrazelluläre Ableitungen - unipolar oder bipolar vorgenommen werden, d.h. sie stellen die Signale von einem differenten gegen einen indifferenten Ableitepunkt dar (unipolar) oder sie vergleichen die Potentiale zweier differenter Ableitepunkte (bipolar).

Der elektrische Potentialverlauf an einem differenten

Ableitepunkt ist von dem interessierenden Biopotentialverlauf

wesentlich beeinflusst, d.h. das Potential an dieser Stelle unterliegt

Schwankungen, die von dem Organ von Interesse (in diesem Fall dem

Herzen) in messbarer Weise bestimmt werden.

Im Falle der Extremitätenableitungen nach Einthoven werden jeweils zwei differente Punkte für bipolare Ableitungen

verwendet ( Abbildung). Sie erlauben mit ziemlicher Präzision die

"Projektion" des Verlaufs der elektrischen Herzaktivität auf die

Frontalebene des Körpers, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III).

Abbildung). Sie erlauben mit ziemlicher Präzision die

"Projektion" des Verlaufs der elektrischen Herzaktivität auf die

Frontalebene des Körpers, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III).

Bipolare Extremitätenableitungen nach Einthoven:

Ableitung I - rechter Arm → linker Arm (0°)

Ableitung II - rechter Arm → linker Fuß (60°)

Ableitung III - linker Arm → linker Fuß (120°)

|

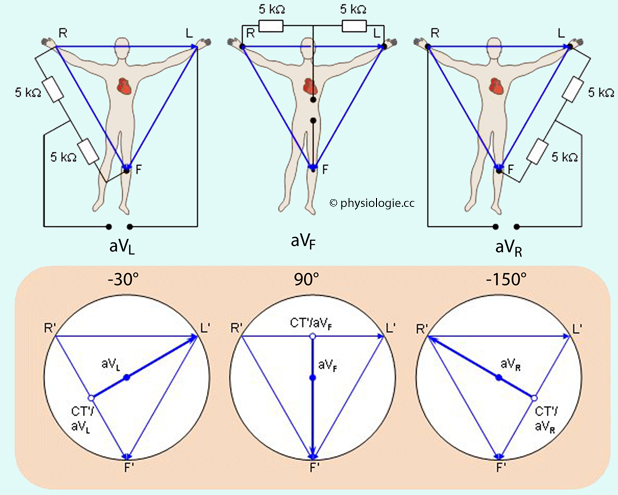

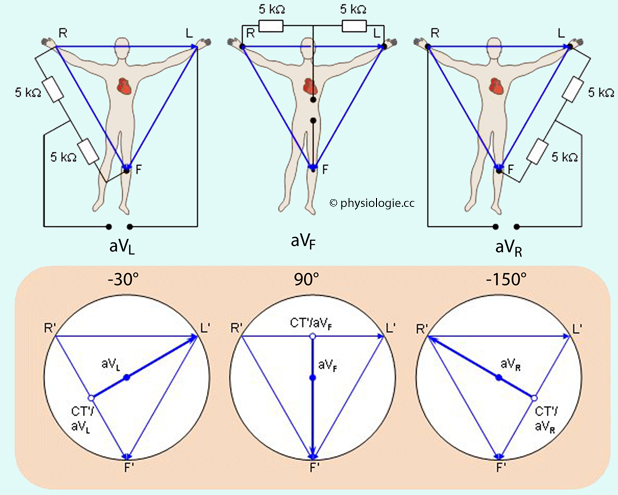

Abbildung: "Pseudo-unipolare" Ableitungen nach Goldberger

Abbildung: "Pseudo-unipolare" Ableitungen nach Goldberger

Nach

einer Vorlage bei Plonsey/ Malmivuo / Plonsey, Bioelectromagnetism -

Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetis Fields.

Oxford University Press 1995

Dieses

Schema schaltet jeweils zwei differente Punkte über einen Widerstand

von jeweils 5 Kiloohm zu einem Vergleichspotential zusammen, dessen

Verlauf weitgehend, aber nicht vollständig unabhängig vom EKG (und

daher

"pseudo-indifferent") ist. Der differente Ableitepunkt ist jeweils

einer der drei auch bei Einthoven verwendeten Hautstellen (R. L, F).

Die Ableitungen werden dann als aVR, aVL und aVF bezeichnet (aV = augmented vector), sie zeigen jeweils zu der differenten Stelle (Winkelbezüge sind unten angegeben).

Am

rechten Fußgelenk wird ebenfalls eine Elektrode angebracht (nicht

gezeigt), sie verbindet den Körper mit der "Masse" des EKG-Gerätes

Da

das Herz den Potentialverlauf praktisch der gesamten Körperoberfläche

(also an beliebigen Ableitestellen der Haut) beeinflusst, bietet die

Haut kaum einen geeigneten indifferenten

Bezugspunkt. Will man einen solchen erhalten, muss er kreiert werden - beispielsweise bei Brustwandableitungen durch "Addition" der Potentiale dreier differenter Punkte.

Da

das Herz den Potentialverlauf praktisch der gesamten Körperoberfläche

(also an beliebigen Ableitestellen der Haut) beeinflusst, bietet die

Haut kaum einen geeigneten indifferenten

Bezugspunkt. Will man einen solchen erhalten, muss er kreiert werden - beispielsweise bei Brustwandableitungen durch "Addition" der Potentiale dreier differenter Punkte.

Im Falle der Extremitätenableitungen kann man durch

wechselweises Zusammenschalten jeweils zweier der bei Einthoven

definierten Ableitepunkte Vergleichspotentiale

gewinnen, die

("pseudo-indifferente") Bezugspotentiale liefern. So

ergeben sich die pseudo-unipolaren Ableitungen nach Goldberger,

die zur rechten Hand (aVR), linken Hand (aVL) und zum linken Fuß (aVF)

weisen (aV steht für augmented vector). Die Winkelbezüge sind nunmehr -150°, -30° und 90°

( Abbildung).

Abbildung).

Pseudounipolare Extremitätenableitungen nach Goldberger:

aVR-Ableitung zum rechten Arm (-150°)

aVL-Ableitung zum linken Arm (-30°)

aVF-Ableitung zum linken Fuß (90°)

|

Die

6 Extremitätenableitungen bilden eine komplette 30°-Abdeckung in der

Frontalebene, von aVL (-30°) über I (0°), -aVR (30°), II (60°), aVF

(90°) bis III (120°). Die Abfolge dieser Ableitungen wird im Cabrera-Kreis (hexaxial reference system, Cabrera system -

Die

6 Extremitätenableitungen bilden eine komplette 30°-Abdeckung in der

Frontalebene, von aVL (-30°) über I (0°), -aVR (30°), II (60°), aVF

(90°) bis III (120°). Die Abfolge dieser Ableitungen wird im Cabrera-Kreis (hexaxial reference system, Cabrera system -  Abbildung) dargestellt.

Abbildung) dargestellt.

In den Cabrera-Kreis kann man die verschiedenen Lagetypen des EKG projizieren. Der Lagetyp ist durch die Richtung des intensivsten Vektors im QRS-Komplex (also der Erregungsausbreitung über die Ventrikel, s. unten) definiert:

Physiologische Lagetypen:

Linkstyp: -30° bis 30°

Indifferenztyp (Mitteltyp): 30 bis 60°

Steiltyp (Semivertikaltyp): 60° bis 90°

Rechtstyp (Vertikaltyp): 90° bis 120°

|

Der Lagetyp ist abhängig von der Anatomie (situs inversus?) und

Herzphysiologie (Hypertrophie?..), aber auch von Konstitutionstyp

(breiter / schmaler Thorax), Atemtiefe (Inspiration stellt das Herz

auf), Körperlage (liegen / sitzen / stehen), Füllungszustand des

Bauches, Schwangerschaft (→links),

Alter (steil → links)

u.a.

Abbildung: Unipolare Brustwandableitungen nach Wilson

Abbildung: Unipolare Brustwandableitungen nach Wilson

Nach

einer Vorlage bei Plonsey/ Malmivuo / Plonsey, Bioelectromagnetism -

Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetis Fields.

Oxford University Press 1995

Diese

Ableitepunkte liegen ungefähr auf einer Horizontalen. Ihr -

differenter - Potentialverlauf wird jeweils gegen den - indifferenten -

Zusammenschluss (mit zwischengeschalteten Widerständen) der drei

Extremitäten-Ableitepunkte (s. oben) geschaltet. Dadurch ergeben sich

unipolare Ableitungen, die im Wesentlichen auf eine transversale

Schnittebene (also etwa rechtwinkelig auf die Extremitätenableitungen)

projizieren.

Die Haut im Bereich des rechten Fußgelenks dient wiederum als Masse-Bezugspunkt

Eine "perfekte" Projektion der Abläufe, die aus der elektrischen Aktivität

des Herzens resultieren, wäre gegeben, wenn das Herz im Mittelpunkt

einer elektrisch homogenen Kugel läge, von deren Oberfläche man

EKG-Signale ableitet. In der Realität ist der Körper weder homogen noch

kugelförmig, und daher sind die ableitbaren Signale nur näherungsweise

auf Körperflächen bzw. -ebenen bezogen.

Eine "perfekte" Projektion der Abläufe, die aus der elektrischen Aktivität

des Herzens resultieren, wäre gegeben, wenn das Herz im Mittelpunkt

einer elektrisch homogenen Kugel läge, von deren Oberfläche man

EKG-Signale ableitet. In der Realität ist der Körper weder homogen noch

kugelförmig, und daher sind die ableitbaren Signale nur näherungsweise

auf Körperflächen bzw. -ebenen bezogen.

So ist das auch bei den unipolaren Brustwandableitungen nach Wilson:

Der Zusammenschluss der drei Extremitätenpunkte (oben) ergibt

(idealisiert nach der Kirchhoff'schen Regel, da die

Extremitätenableitungen jeweils um 60° gegeneinander gewinkelt sind und

sich der Zusammenschluss der drei Ableitepunkte ein Nullpotential

ergeben müsste - analog zum Dreiphasen-Drehstrom). Tatsächlich ergeben

die resultierenden sechs Ableitungen (V1 bis V6 - Definition der

Ableitepunkte siehe  Abbildung) brauchbare Annäherungen an ein

"Abtasten" der EKG-Signale entlang einer horizontalen Projektion

(Transversalebene).

Abbildung) brauchbare Annäherungen an ein

"Abtasten" der EKG-Signale entlang einer horizontalen Projektion

(Transversalebene).

Abbildung: Schematische Projektion von Extremitäten- und Brustwandableitungen auf die drei Schnittebenen des Körpers

Abbildung: Schematische Projektion von Extremitäten- und Brustwandableitungen auf die drei Schnittebenen des Körpers

Nach

einer Vorlage bei Plonsey/ Malmivuo / Plonsey, Bioelectromagnetism -

Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetis Fields.

Oxford University Press 1995

Zu den Körperebenen vgl. dort. In der Projektion auf die Sagittalebene dienen die Ableitungen V2 (Wilson) sowie aVF (Goldberger) als Referenzen für 0° und 90°. In der Frontalebene

(Blick von vorne auf den Körper) liegen die Extremitätenableitungen in

30°-Intervallen. Die Brustwandableitungen projizieren auf die Transversalebene (horizontal), in idealisierter Darstellung ebenfalls in 30°-Sektoren

I

n der Realität projiziert das Herz auf

die Brustwand-Ableitepunkte mit unterschiedlicher Intensität;

beispielsweise sind (meistens) die Signale von V2 bis V4 besonders

stark und die EKG-Zacken bzw. Wellen entsprechend hoch - abgesehen von

der Winkelprojektion der einzelnen Phänomene.

Der Ablauf der elektrischen Abläufe kann mit der dreidimensionalen

Bewegung eines Lichtpunktes verglichen werden, der nach vorübergehenden

"Ausflügen" immer wieder in einen stabilen Ausgangspunkt zurückkehrt.

Das liegt an den ausgeprägten kapazitiven Eigenschaften

der Gewebe zwischen Herz und Ableiteelektrode: Sobald ein bestimmtes

Potentialmuster stabil (zeitlich unverändert) bleibt, fällt ein

allfälliger Potentialunterschied (an der Quelle, d.h. im Herzen) an der

Haut - zwischen zwei Ableitestellen - in ein stabiles Nullpotential

zusammen. Im EKG ableitbar sind daher immer nur zeitliche Veränderungen (Differentiale) von Potentialmustern

in / auf dem Körper. Konstante Potentialunterschiede (z.B.

Verletzungspotentiale, wie bei Herzinfarkt) bleiben ohne (bleibende)

Auswirkung auf das EKG.

Das ist auch der Grund, warum jede Welle / Zacke im EKG von einer stabilen Mittellinie (der Isopotentiallinie, isoelectric state) aus startet und dann wieder in diese zurückfällt.

Die elektrischen Phänomene während Änderungen der Erregungssituation im

Herzen bilden sich also im EKG als Exkursionen von der

Isopotentiallinie ab - je nach Aussehen dieser Abweichungen spricht man

von "Wellen" (P-, T-Welle) oder "Zacken" (Q, R, S-Zacke, zusammen als

QRS-Komplex bezeichnet). Diese Phänomene haben jeweils eine bestimmte Größe und Richtung, die als räumliche Vektoren darstellbar sind.

Der zeitliche Verlauf dieser

Vektoren bildet sich auf die verschiedenen EKG-Ableitungen ab. Steht -

zu einem bestimmten Zeitpunkt - der betreffende Vektor parallel zu einer Ableitung, so bildet er sich in dieser maximal ab; steht er im rechten Winkel (90°) zu dieser Ableitung, bildet er sich in ihr nicht

ab. Daher ist es auch sinnvoll, mehrere Ableitungen gleichzeitig

aufzuzeichnen, weil man dann auch Phänomene erkennt, die sich in einer

einzigen Ableitung womöglich nicht abbilden würden.

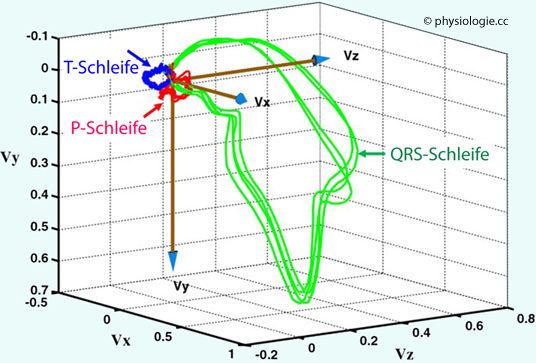

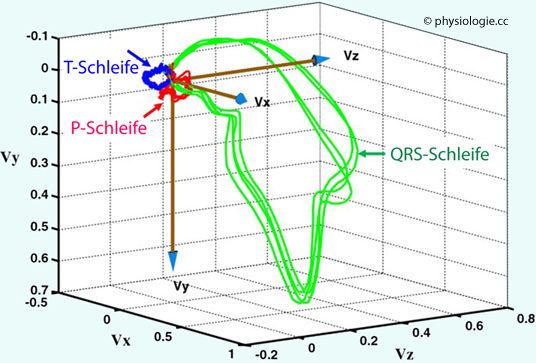

Abbildung: Vektorschleifen

Nach Yang H, Bukkapatnam STS, Komanduri R:

Spatiotenporal representation of cardiac vectorcardiogram (VCG)

signals. BioMed Eng OnLine 2012; 11: 16

Abbildung: Vektorschleifen

Nach Yang H, Bukkapatnam STS, Komanduri R:

Spatiotenporal representation of cardiac vectorcardiogram (VCG)

signals. BioMed Eng OnLine 2012; 11: 16

Dreidimensionale

Projektionen eines physiologischen Vektorverlaufs. Hervorgerufen wird

die P-Schleife durch den Lauf der Erregung (Depolarisierung) über die

Muskulatur der Vorhöfe, die QRS-Schleife entsteht durch die Ausbreitung

der Erregung über das Ventrikelmyokard, die T-Schleife ist das Ergebnis der Erregungsrückbildung (Repolarisierung) im Ventrikelbereich

Körperachsen vgl.

dort

Registriert man den Verlauf der Vektoren nicht eindimensional als

Funktion der Zeit (EKG), sondern auf eine Fläche projiziert (also

zweidimensional, z.B. auf die Frontalebene 0° vs. 90°), erhält man

sogenannte Vektorkardiogramme (VKG). In diesen sieht man statt Wellen schleifenförmige Gebilde (Vektorschleifen),

die aus einem stabilen Raumpunkt (entsprechend der Isopotentiallinie im

EKG) herauswachsen (

Registriert man den Verlauf der Vektoren nicht eindimensional als

Funktion der Zeit (EKG), sondern auf eine Fläche projiziert (also

zweidimensional, z.B. auf die Frontalebene 0° vs. 90°), erhält man

sogenannte Vektorkardiogramme (VKG). In diesen sieht man statt Wellen schleifenförmige Gebilde (Vektorschleifen),

die aus einem stabilen Raumpunkt (entsprechend der Isopotentiallinie im

EKG) herauswachsen (

A

bbildung) und wieder in diesen zurückfallen (P-Schleife,

QRS-Schleife, T-Schleife).

Der Vorteil des VKG ist die klare räumliche

Darstellung, der Nachteil der Verlust der Zeitinformation.

Die Darstellung der Vektorschleifen ist auch dreidimensional

möglich, als räumliche Projektion eines Vorgangs, der aus dem stabilen

Nullpunkt des Isopotentialzustandes (die PQ-Strecke und ST-Strecke

liegen normalerweise ebenfalls in diesem Punkt) "herauswächst" und

wieder in diesen zurückfällt (P-Schleife, QRS-Schleife, T-Schleife).

Welches sind nun die typischen Zacken und Wellen eines normalen EKG?

Besonders sticht (in den meisten Ableitungen) die R-Zacke hervor - sie

entsteht durch die Erregungsausbreitung im Ventrikelmyokard und kündigt

damit die Systole an. Der zeitliche Abstand der R-Zacken (das RR-Intervall) wird routinemäßig als Kriterium für die Messung der Herzfrequenz herangezogen:

Verkürzung des RR-Intervalls bedeutet Erhöhung der Pulsfrequenz

|

Abbildung: Referenzwerte der Anteile eines normalen EKG

Nach einer Vorlage in Heinecker, EKG in Praxis und Klinik, 12. Aufl. Thieme 1986

Abbildung: Referenzwerte der Anteile eines normalen EKG

Nach einer Vorlage in Heinecker, EKG in Praxis und Klinik, 12. Aufl. Thieme 1986

Die QT-Dauer (Beginn Q-Zacke bis Ende T-Welle) wird auch als QT-Intervall bezeichnet

Die Teile des EKG sind Kurven und Zacken, die aus der Isopotentiallinie

(“Nulllinie”) herausragen. Das normale EKG besteht aus einem Vorhofteil

und einem Kammerteil.

Der Vorhofteil enthält die

P-Welle: Sie entsteht durch die Erregungsausbreitung über die Vorhöfe; und die

P-Welle: Sie entsteht durch die Erregungsausbreitung über die Vorhöfe; und die

PQ-Strecke: Sie zeigt, dass sich die Erregungsfront auf dem Weg in die Kammern befindet.

PQ-Strecke: Sie zeigt, dass sich die Erregungsfront auf dem Weg in die Kammern befindet.

Der Kammerteil besteht aus

QRS-Komplex:

Dieser entsteht durch die Erregungsausbreitung über die Ventrikel. Der

Ablauf ist räumlich-zeitlich kompliziert gegliedert, daher stellt sich

der QRS-Komplex meist mehrzackig dar;

QRS-Komplex:

Dieser entsteht durch die Erregungsausbreitung über die Ventrikel. Der

Ablauf ist räumlich-zeitlich kompliziert gegliedert, daher stellt sich

der QRS-Komplex meist mehrzackig dar;

ST-Strecke: Sie zeigt an, dass die Ventrikelmuskulatur erregt ist.

Die Zellen des Herzmuskels sind lange (~0,3 Sekunden) refraktär. Dies

schützt vor einer zusätzlichen Erregung, die den Ablauf des

Herzschlages stören könnte;

ST-Strecke: Sie zeigt an, dass die Ventrikelmuskulatur erregt ist.

Die Zellen des Herzmuskels sind lange (~0,3 Sekunden) refraktär. Dies

schützt vor einer zusätzlichen Erregung, die den Ablauf des

Herzschlages stören könnte;

T-Welle: Sie entsteht durch die Erregungsrückbildung in den Ventrikeln.

T-Welle: Sie entsteht durch die Erregungsrückbildung in den Ventrikeln.

Das QT-Intervall (=QT-Dauer) kann bei genetisch bedingter Inaktivierung spannungsgesteuerter Calciumkanäle verlängert sein.

P-Welle: Erregungsausbreitung über die Vorhöfe

PQ-Strecke: Atrioventrikuläre Überleitung

QRS-Komplex: Erregungsausbreitung über die Ventrikel (Dauer 60-100 ms)

ST-Strecke: Ventrikel sind erregt

T-Welle: Erregungsrückbildung der Ventrikel

Ein verlängertes QT-Intervall weist auf verzögerte Repolarisation hin

|

Die wichtigsten Kriterien zur Beurteilung eines EKG:

Dauer

Dauer der einzelnen Teile

Größe (Amplitude)

Lagetyp

Lagetyp

Rhythmik der Vorhof- und Kammerteile

Muster, das die Teile des

EKG bilden.

Eine

räumliche Darstellung gibt die Vektorkardiographie. P-Welle,

QRS-Komplex und T-Welle nehmen die Form von Schleifen an, die von einem

Mittelpunkt (entsprechend der Isopotentiallinie des EKG) ausgehen und

in ihn zurückkehren.

Das EKG ist pathologisch verändert bei

Schädigungen des Myokards (z.B. Durchblutungsstörungen, Infarkt-EKG

Schädigungen des Myokards (z.B. Durchblutungsstörungen, Infarkt-EKG  )

)

Störungen der Erregungsbildung und Erregungsleitung (z.B. Extrasystolen)

Störungen der Erregungsbildung und Erregungsleitung (z.B. Extrasystolen)

Elektrolytstoffwechselstörungen (veränderte Kalium-, Calciumwerte im Blut).

Elektrolytstoffwechselstörungen (veränderte Kalium-, Calciumwerte im Blut).

Abbildung: Klassische Versuchsanordnung zur Ableitung eines EKG

Nach Barron SL, Development of the electrocardiograph in Great Britain. Br Med J 1: 720-5, 1950

Abbildung: Klassische Versuchsanordnung zur Ableitung eines EKG

Nach Barron SL, Development of the electrocardiograph in Great Britain. Br Med J 1: 720-5, 1950

Kommerziell

erhältliche EKG-Registrierstation aus dem Jahre 1911. Begleittext:

"Photograph of a complete electrocardiograph, showing the manner in

which the electodes are attached to the patient, in this case the hands

and one foot being immersed in jars of salt solution."

Die Registrierung der Spannungsschwankungen erfolgte mit einem Galvanometer

Elektrische Ableitungen kardialer Aktivität wurden bereits im 19. Jahrhundert vorgenommen (Carlo Matteuchi: Taubenherzen, Augustus D. Waller: Hundeherzen). Willem Einthoven

untersuchte die Veränderung von Oberflächenpotentialen, die mit der

Herztätigeit zusammenhängen, legte mathematische Grundlagen

und Formalisierungen fest („Einthoven-Dreieck“ ) und beschrieb

zahlreiche pathologische Veränderungen. 1924 wurde er "für seine Entdeckung des Mechanismus des Elektrokardiogramms“ mit dem

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geehrt.

Elektrische Ableitungen kardialer Aktivität wurden bereits im 19. Jahrhundert vorgenommen (Carlo Matteuchi: Taubenherzen, Augustus D. Waller: Hundeherzen). Willem Einthoven

untersuchte die Veränderung von Oberflächenpotentialen, die mit der

Herztätigeit zusammenhängen, legte mathematische Grundlagen

und Formalisierungen fest („Einthoven-Dreieck“ ) und beschrieb

zahlreiche pathologische Veränderungen. 1924 wurde er "für seine Entdeckung des Mechanismus des Elektrokardiogramms“ mit dem

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geehrt.

Systolische Zeitintervalle

Die Bestimmung der "systolischen Zeitintervalle" ist eine einfache, weniger aussagekräftige Alternative, nichtinvasiv einen Einblick in die

Herzfunktion zu erhalten ( Abbildung):

Abbildung):

Aus

Pulskurve von der Halsschlagader (oben), Phonokardiogramm (Mitte) und

EKG (unten) lassen sich die Austreibungszeit des linken Ventrikels

(LVET, aus Pulskurve) und die 'pre-ejection period' (PEP:

Beginn QRS-Komplex bis Beginn 2. Herzton) ermitteln.

Je höher der

Zeitbetrag der LVET als % von PEP, desto besser (suffiziente

Herztätigkeit)

Gleichzeitige Ableitung

einer

Pulskurve (Sphygmogramm

)

von einem herznahen Gefäß (a. carotis), sie zeigt die Dauer der

Austreibungszeit des linken Ventrikels an (Systole: left ventricular

ejection time, LVET);

eines

PKG (Phonokardiogramm) - es zeigt den Zeitpunkt des Übergangs von Systole zu Diastole an (Kriterium: Beginn des 2. Herztons); und

eines

EKG (Elektrokardiogramm) - es zeigt den Beginn der Erregungsausbreitung im Ventrikel an (

QRS-Komplex).

Man bestimmt

die Zeit von Beginn des QRS-Komplexes bis zum Beginn des 1. Herztons -

diese Dauer nennt man die "pre-ejection period" (PEP)

Man bestimmt

die Zeit von Beginn des QRS-Komplexes bis zum Beginn des 1. Herztons -

diese Dauer nennt man die "pre-ejection period" (PEP)

Aus der Pulskurve bestimmt man die LVET

Aus der Pulskurve bestimmt man die LVET

Die Summe der beiden Zeiten wird als die Dauer der "elektro-mechanische Systole" bezeichnet (

Die Summe der beiden Zeiten wird als die Dauer der "elektro-mechanische Systole" bezeichnet ( Abbildung).

Abbildung).

Bewertung: Die Dauer der elektro-mechanischen Systole sollte möglichst für die

Austreibungszeit (LVET) genutzt sein, die PEP relativ kurz dauern

(niedriger PEP/LVET-Quotient deutet auf gute Kontraktilität hin).

Gefäßpulsationen

Die Pulsation herznaher Gefäße kann mit mechanischen Aufnehmern

registriert werden (Sphygmographie ), oder unter Zuhilfenahme von

Ultraschall-Gefäßdarstellungen, z.B. von der Halsschlagader

(

), oder unter Zuhilfenahme von

Ultraschall-Gefäßdarstellungen, z.B. von der Halsschlagader

( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Ultraschall-Scan von der Halsschlagader

Nach einer Vorlage in hopkinsmedicine.org

Abbildung: Ultraschall-Scan von der Halsschlagader

Nach einer Vorlage in hopkinsmedicine.org

Dopplersonographie der Halsschlagader ermöglicht die Darstellung der Wanddicke sowie die Abschätzung der Elastizität und der Fließgeschwindigkeit des Blutes.

Gefäßveränderungen lassen Rückschlüsse auf die Durchgängigkeit

insbesondere der a. carotis interna und damit auf die Hirndurchblutung

zu.

Schon ein Wechsel von liegender zu aufrechter Körperposition senkt

physiologischerweise die Hirndurchblutung

Über den Venenpuls s. dort

Über den Venenpuls s. dort

Sonographie / Echokardiographie

Als Echokardiographie bezeichnet man die Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall. Echokardiographische

Methoden werden zur quantitativen Bewertung der Arbeit des Herzens

herangezogen. Aus dem aufgefangenen Signal wird ein Bild rekonstruiert. Die Verwendung von Ultraschall zur Darstellung anatomischer Strukturen mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften nennt man Sonographie

Als Echokardiographie bezeichnet man die Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall. Echokardiographische

Methoden werden zur quantitativen Bewertung der Arbeit des Herzens

herangezogen. Aus dem aufgefangenen Signal wird ein Bild rekonstruiert. Die Verwendung von Ultraschall zur Darstellung anatomischer Strukturen mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften nennt man Sonographie  .

.

Die Untersuchung kann transthorakal

oder transösophageal durchgeführt werden. Grenzflächen anatomischer Strukturen reflektieren eingestrahlten Ultraschall (transthorakal 2-4 MHz, bei Kindern 5 MHz; transösophageal

5-10 MHz - je geringer die Wellenlänge bzw. höher die Frequenz, desto

besser ist die räumliche Auflösung) je nach akustischer Dichte der

Gewebe unterschiedlich.

Die Ultraschall-Pulse dauern nur Mikrosekunden, gefolgt von einer

Millisekunde Registrierung der reflektoerten Schallwellen. Dieser

Vorgang wiederholt sich 1000-mal pro Sekunde. Aus dem reflektierten

Schallsignal rekonstruiert der Computer ein Bild der Strukturen des

Herzens und deren Bewegungen ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: EKG, Herztöne und Echokardiogramm

Nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021

Abbildung: EKG, Herztöne und Echokardiogramm

Nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021

Diese

Registrierungen erfassen elektrische (EKG), akustische (PKG) und

sonographische Zeichen der Herzaktivität. Im Echokardiogramm lassen

sich die Bewegungen der Klappen (Schließen / Öffnen) und damit

Zeitmarken der mechanischen Herzaktion darstellen.

Ultraschallkardiographie (UKG) /

transthorakale Echokardiographie (TTE) wird von verschiedenen

Positionen vorgenommen: Parasternal

(3.-5. Interkostalraum), apikal (7.-9. Interkostalraum), subkostal oder

suprasternal. Manchmal ist auch eine transösophageale Darstellung

sinnvoll

Je nach Zielsetzung und Fragestellung werden unterschiedliche Sonomodi verwendet:

Im M-Mode erfolgt eine eindimensionale Darstellung von Bewegungsabläufen (motion) von Ventrikelwand, Klappensegel etc als Funktion der Zeit (Ort-Zeit-Diagramm, auch TM-mode nach time motion).

Die untersuchende Person haltet den Transducer auf eine fixe Stelle der

Brustwand, Resultat ist ein eindimensionales Schnittbild, die Bewegung

der betreffenden Strukturen (Herzwand, Septen, Klappen) stellt sich am

Bildschirm dar. Durch Schwenken des Schallkopfs ändert sich die

Schnittlinie.

Im M-Mode erfolgt eine eindimensionale Darstellung von Bewegungsabläufen (motion) von Ventrikelwand, Klappensegel etc als Funktion der Zeit (Ort-Zeit-Diagramm, auch TM-mode nach time motion).

Die untersuchende Person haltet den Transducer auf eine fixe Stelle der

Brustwand, Resultat ist ein eindimensionales Schnittbild, die Bewegung

der betreffenden Strukturen (Herzwand, Septen, Klappen) stellt sich am

Bildschirm dar. Durch Schwenken des Schallkopfs ändert sich die

Schnittlinie.

Im A-Mode (A für amplitude

modulation) wird auf der x-Achse die Eindringtiefe und auf der y-Achse

die Echostärke dargestellt. Je höher der Ausschlag, desto echogener ist

das Gewebe in der jeweiligen Tiefe.

Im A-Mode (A für amplitude

modulation) wird auf der x-Achse die Eindringtiefe und auf der y-Achse

die Echostärke dargestellt. Je höher der Ausschlag, desto echogener ist

das Gewebe in der jeweiligen Tiefe.

Im B-Mode (B für brightness

modulation) wird die Echointensität in Helligkeit umgesetzt. Durch

Bewegen der Sonde überstreicht der Messstrahl eine Fläche ungefähr

senkrecht zur Hautoberfläche. Der Grauwert der Bildpunkte ist ein Maß

für die Amplitude des Echos an dieser Stelle. Im

zweidimensionalen (2D-) Echtzeitmodus wird ein Schnittbild des Gewebes

durch Verschwenkung des Messstrahls und Synchronisierung der

B-mode-Darstellung in Echtzeit erzeugt. Man kann sehen, wie z.B. eine

Arterie pulsiert.

Im B-Mode (B für brightness

modulation) wird die Echointensität in Helligkeit umgesetzt. Durch

Bewegen der Sonde überstreicht der Messstrahl eine Fläche ungefähr

senkrecht zur Hautoberfläche. Der Grauwert der Bildpunkte ist ein Maß

für die Amplitude des Echos an dieser Stelle. Im

zweidimensionalen (2D-) Echtzeitmodus wird ein Schnittbild des Gewebes

durch Verschwenkung des Messstrahls und Synchronisierung der

B-mode-Darstellung in Echtzeit erzeugt. Man kann sehen, wie z.B. eine

Arterie pulsiert.

Mittels zweidimensionaler Echokardiographie (2-D Modus) können linksventrikuläre Volumina abgeschätzt werden: Das enddiastolische (LVEDV: left ventricular end-diastolic volume) und endsystolische Volumen (LVESV: left ventricular end-systolic volume), also das Restvolumen. Daraus errechnet sich das Schlagvolumen (SV: LVEDV - LVESV) und die Auswurffraktion (LVEF, left ventricular ejection fraction: SV / LVEDV).

Mittels zweidimensionaler Echokardiographie (2-D Modus) können linksventrikuläre Volumina abgeschätzt werden: Das enddiastolische (LVEDV: left ventricular end-diastolic volume) und endsystolische Volumen (LVESV: left ventricular end-systolic volume), also das Restvolumen. Daraus errechnet sich das Schlagvolumen (SV: LVEDV - LVESV) und die Auswurffraktion (LVEF, left ventricular ejection fraction: SV / LVEDV).

Echokardiographische Abschätzungen des Volumens des rechten Ventrikels sind wegen der komplexen Form schwierig. Der linke Ventrikel erscheint im Querschnitt rund und im Längsschnitt konisch, Volumenabschätzungen sind gut durchführbar.

Normale echokardiographische Befunde für den linken Ventrikel

Nach Herring / Paterson, Levick's Introduction to Cardiovascular Physiology, 6th ed. 2018 |

Septumdicke

|

0,6-1,2 cm

|

Enddiastolischer Innendurchmesser

|

Frauen: 3,9-5,3 cm

Männer: 4,2-5,9 cm

|

Auswurffraktion (ejection fraction)

|

>55%

|

Fläche Aortenklappe

|

>2,0 cm

|

Durch Anwendung des Dopplereffekts (Doppler-Sonographie) werden Geschwindigkeiten darstellbar (in Farbe: F-Mode - Bewegung zur Schallquelle rot, von ihr weg blau dargestellt).

Bewegte Gewebeteile verändern die Frequenz des

zurückgeworfenen Schalls.

Durch Anwendung des Dopplereffekts (Doppler-Sonographie) werden Geschwindigkeiten darstellbar (in Farbe: F-Mode - Bewegung zur Schallquelle rot, von ihr weg blau dargestellt).

Bewegte Gewebeteile verändern die Frequenz des

zurückgeworfenen Schalls.

Doppler-Sonographie kann kontinuierlich erfolgen (CW-Doppler: continuous wave zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeiten) oder mit abwechselndem Senden / Empfangen (tiefenselektiver PW-Doppler: pulsed wave, lokalisiert die Strukturen)

Gewebe-Dopplerechokardiographie erfasst die Bewegungen des Myokards (asynchrone Systole, dysfunktionale Diastole erkennbar)

Die Erfassung der Bewegung von Blutkörperchen ermöglicht die Darstellung von Blutströmung und erlaubt die Beurteilung von Stenosen, Shunts, Klappenfehlern u.a.

Die Kombination B-Bild mit gepulstem Doppler nennt man auch Duplex-Sonographie

Die Kombination B-Bild mit gepulstem Doppler nennt man auch Duplex-Sonographie

Bei entsprechender Programmausstattung ist es auch möglich, aus 2D-Bildern in Echtzeit Rekonstruktionen in verschiedenen Schnittebenen anzeigen zu lassen (3D-Echokardiographie)

Bei entsprechender Programmausstattung ist es auch möglich, aus 2D-Bildern in Echtzeit Rekonstruktionen in verschiedenen Schnittebenen anzeigen zu lassen (3D-Echokardiographie)

Zur Erhöhung der

Abbildungsdeutlichkeit können Kontrastmittel (gasgefüllte

Mikrobläschen mit Eiweißschale) eingesetzt werden (Kontrastechokardiographie).

Ermittlung des Schlagvolumens

Das Schlagvolumen des Ventrikels kann mittels folgender Methoden nichtinvasiv ermittelt werden:

Pulskonturanalyse.

Da der systolische Anteil der Pulswelle (zusammen mit anderen Faktoren)

in Zusammenhang mit dem Schlagvolumen steht, kann man aus der Fläche

unter der systolischen Druckkurve (auf Basis des diastolischen Drucks)

auf die Größe des Schlagvolumens rückschließen. Das Produkt aus dieser

Fläche (area under the curve AUC) mal der Pulsfrequenz (bpm) ergibt das Herzminutenvolumen. Die Standardisierung des Verfahrens sollte mittels einer invasiven Methode vorgenommen werden.

Pulskonturanalyse.

Da der systolische Anteil der Pulswelle (zusammen mit anderen Faktoren)

in Zusammenhang mit dem Schlagvolumen steht, kann man aus der Fläche

unter der systolischen Druckkurve (auf Basis des diastolischen Drucks)

auf die Größe des Schlagvolumens rückschließen. Das Produkt aus dieser

Fläche (area under the curve AUC) mal der Pulsfrequenz (bpm) ergibt das Herzminutenvolumen. Die Standardisierung des Verfahrens sollte mittels einer invasiven Methode vorgenommen werden.

Radionuklid-Ventrikulographie:

Ein Gammastrahler - meist Technetium-99, das an Erythrozyten gekoppelt

ist - wird i.v. injiziert; eine präkordial positionierte Gammakamera

registriert anschließend die enddiastolische und endsystolische

Aktivität, woraus man Schlagvolumen und Auswurffraktion errechnen kann.

Radionuklid-Ventrikulographie:

Ein Gammastrahler - meist Technetium-99, das an Erythrozyten gekoppelt

ist - wird i.v. injiziert; eine präkordial positionierte Gammakamera

registriert anschließend die enddiastolische und endsystolische

Aktivität, woraus man Schlagvolumen und Auswurffraktion errechnen kann.

Abbildung: Echokardiographische Untersuchung

Abbildung: Echokardiographische Untersuchung

Nach einer Vorlage bei medicine.unimelb.edu.au

Zu

erkennen ist der Winkel, in dem die Schallwellen austreten (die

innerhalb des Schallkegels liegenden Strukturen werden auf dem

Bildschirm dargestellt). Bildgebende Ultraschallverfahren erlauben die Ausmessung der

Herzgeometrie und die Abschätzung von Schlagvolumen, Restvolumen und Auswurffraktion

Echokardiographie

(

Echokardiographie

( Abbildung). Zweidimensionale Darstellung des endsystolischen und

enddiastolischen Zustandes in mehreren Achsen erlaubt die Berechnung

der Ventrikeldimensionen (bei angenommener Geometrie des Ventrikels).

Unter Ausnützung des Doppler-Effekts kann auch die Strömung in der

Aortenwurzel verfolgt werden. Multiplikation des

mittleren Schlagvolumens mit der Herzfrequenz ergibt das

Herzzeitvolumen. Vorteil: nichtinvasiv, hohe Zeitauflösung, in der

Anwendung

kostengünstig. Nachteil: Schwierige Eichung.

Abbildung). Zweidimensionale Darstellung des endsystolischen und

enddiastolischen Zustandes in mehreren Achsen erlaubt die Berechnung

der Ventrikeldimensionen (bei angenommener Geometrie des Ventrikels).

Unter Ausnützung des Doppler-Effekts kann auch die Strömung in der

Aortenwurzel verfolgt werden. Multiplikation des

mittleren Schlagvolumens mit der Herzfrequenz ergibt das

Herzzeitvolumen. Vorteil: nichtinvasiv, hohe Zeitauflösung, in der

Anwendung

kostengünstig. Nachteil: Schwierige Eichung.

Impedanzkardiographie

- durch die Herzschläge bedingte Schwankungen des elektrischen

Widerstandes (Impedanz) über dem Brustkorb werden aus

Spannungsänderungen ermittelt, die sich bei Einwirken eines

applizierten konstanten Messstroms ergeben. Das Schlagvolumen in der Aorta wird ermittelt. Vorteil:

Beat-to-beat-Ermittlung des Schlagvolumens (ähnlich Echokardiographie),

Nichtinvasivität. Nachteil: Sehr indirektes Verfahren.

Impedanzkardiographie

- durch die Herzschläge bedingte Schwankungen des elektrischen

Widerstandes (Impedanz) über dem Brustkorb werden aus

Spannungsänderungen ermittelt, die sich bei Einwirken eines

applizierten konstanten Messstroms ergeben. Das Schlagvolumen in der Aorta wird ermittelt. Vorteil:

Beat-to-beat-Ermittlung des Schlagvolumens (ähnlich Echokardiographie),

Nichtinvasivität. Nachteil: Sehr indirektes Verfahren.

Kernspinuntersuchung (Magnetresonanztomographie, magnetic resonance imaging

MRI) stellt - EKG-zeitgesteuert - die Strukturen des Herzens sehr genau

dar und kann auch (mit kontrastgebenden - z.B. Gadolinium-basierten -

Agentien) zur Messung von Blutströmung und myokardialer Durchblutung

genutzt werden. Vorteil: Nichinvasivität, bessere Darstellung der

Gewebegrenzen als bei der Echokardiographie. Nachteil: Hohe Kosten (

Kernspinuntersuchung (Magnetresonanztomographie, magnetic resonance imaging

MRI) stellt - EKG-zeitgesteuert - die Strukturen des Herzens sehr genau

dar und kann auch (mit kontrastgebenden - z.B. Gadolinium-basierten -

Agentien) zur Messung von Blutströmung und myokardialer Durchblutung

genutzt werden. Vorteil: Nichinvasivität, bessere Darstellung der

Gewebegrenzen als bei der Echokardiographie. Nachteil: Hohe Kosten ( vgl. dort).

vgl. dort).

Minimalinvasive Methoden sind ösophageale Doppler-Strömungsmessungen und transösophageale Echokardiographie.

Minimalinvasive Methoden sind ösophageale Doppler-Strömungsmessungen und transösophageale Echokardiographie.

Die

Doppler-Methode benutzt Ultraschall-Transducer an der Spitze einer

Sonde, die über die Nase in die Speiseröhre (Hähe der Aorta descendens)

eingeführt wird. Durch Multiplikation der Strömungswerte mit dem

Aortendurchmesser gelangt man zum jeweiligen Schlagvolumen. Es können

weitere Variable ermittelt werden, wie die Spitzengeschwindigkeit des

Blutes (Indikator für die linksventrikuläre Kontraktilität). Dieser

Wert ist altersabhängig (ca. 100 cm/s bei jungen Menschen, 50-80 cm/s

bei 70jährigen).

Transösophageale

Echokardiographie (TOE) wird unter Anästhesie vorgenommen und ist

relativ aufwändig. Sie stützt sich auf Volumen- (aus Längs- und

Querdimensionen) oder Strömungsdaten (Doppler). Auch Information über

die Funktion der Klappen wird gewonnen.

Nimmt das Herzminutenvolumen ab, muss die Sauerstoffausnützung des Blutes (AVDO2) zunehmen, um das Gewebe ausreichend mit O2

zu versorgen. Ist die Sauerstoffsättigung im zentralvenösen Blut (d.h.

im rechten Herzen) inadäquat niedrig, weist das klinisch auf

herabgesetzte Herzleistung hin.

Nimmt das Herzminutenvolumen ab, muss die Sauerstoffausnützung des Blutes (AVDO2) zunehmen, um das Gewebe ausreichend mit O2

zu versorgen. Ist die Sauerstoffsättigung im zentralvenösen Blut (d.h.

im rechten Herzen) inadäquat niedrig, weist das klinisch auf

herabgesetzte Herzleistung hin.

Nuklearmedizinische Untersuchung

Ein häufig eingesetzter Marker in der Nuklearmedizin ist metastabiles Technetium (99mTc).

Es ist ein (in einem der weltweit wenigen einschlägigen Reaktoren

gewonnener) Gammastrahler mit hoher Strahlungsintensität, aber kurzer

Halbwertszeit (6 Stunden), der sich an Erythrozyten und andere

Gewebszellen bindet.

99mTc wird zum Großteil aus dem Körper wieder ausgeschieden. Nach Abgabe der Gammastrahlung wird es zu 99Tc,

einem schwachen ß-Strahler mit sehr langer Halbwertszeit; der im Körper

verbleibende Rest trägt nur unwesentlich zur Strahlenbelastung des

Organismus bei.

Nach Injektion einer Dosis 99mTc können die Ventrikel anhand

der Strahlung dargestellt werden; über zahlreiche Herzzyklen werden

bestimmte Zeitabschnitte - wiederholt auf bestimmte Teile des EKG

bezogen - quantifiziert (gated radionuclide imaging) und so die Volumenunterschiede zwischen Enddiastole und Endsystole und damit die Auswurffraktion (ejection fraction) quantifiziert werden (Abschätzung der Kontraktilität).

Myokardperfusionsszintigraphie (MPI: Myocardial perfusion imaging)

ist eine nuklearmedizinische Methode zur Untersuchung der Myokardfunktion und der Koronardurchblutung. Sie nutzt

gamma-aktive Isotope (früher Thallium 201, heutzutage 99mTc)

- die i.v. injiziert werden - zur Markierung

von durchströmendem Blut (Perfusion des Myokards: Systole vs. Diastole)

bzw. die Aufnahme in das Myokard (Ischämien, Narben). Alternativ kann

die Menge des vom Myokard aus dem Kreislauf aufgenommenen Markers

ermittelt werden (in Ruhe und bei körperlicher Belastung).

Bei der Untersuchung erfolgt eine Belastung (ergometrisch oder pharmakologisch, z. B. mit Adenosin),

an deren Ende der Marker injiziert wird. Die Strahlungsverteilung wird

sofort ("Stress") und einige Stunden später ("Ruhe") nochmals

registriert, die Verteilung des Nuklids auf die Organe quantifiziert

und mit der Verteilung in einem Referenzkollektiv verglichen.

Insbesondere Durchmesser und Beweglichkeit der Wand des linken

Ventrikels werden erfasst.

Bei Beschädigung der Myokardzellen vermehrt in den Kreislauf abgegebene Enzyme ("Herzmarker") können in Blutproben quantifiziert werden (minimalinvasiv): Troponin T, Kreatinkinase, sowie weniger spezifische

Marker wie Myoglobin, Laktatdehydrogenase, Aspartat-Transaminase (AST, früher GOT).

Das Enzym Kreatinkinase (CK: creatine kinase, CPK: creatine phosphokinase, phosphocreatine kinase)

überträgt auf Kreatin - ein Molekül, das im Körper zu >90% in

Muskelgewebe vorkommt - Phosphat und macht es so zu einem

Energiespeicher, der im Bedarfsfall sein Phosphat wieder an ADP abgibt

und so ATP für die Muskelaktivität direkt verfügbar macht. Die vom

Herzmuskel exprimierte Isoform ist CK2 (oder CK-MB). Bei Beschädigung

von Herzmuskelgewebe (Herzinfarkt) steigt der CK2-Spiegel im Blut

innerhalb weniger Stunden an und erreicht nach 12-24 Stunden einen

Höchstwert. (Die von Skelettmuskelzellen exprimierte Isoform ist CK3,

diese steigt im Kreislauf nach Verletzungen im Bewegungsapparat an.)

Zeitverlauf: Die Konzentrationswerte von "Herzenzymen" im Blut treten zu unterschiedlichen Zeiten nach einem Infarktereignis (Infarktbeginn) auf: Myoglobin (Höchstwert nach ~12 Stunden), Kreatinkinase (Höchstwert nach <20 Stunden), Troponin (Höchstwert nach ~24 Stunden), AST (Höchstwert nach ~30 Stunden), LDH (Höchstwert nach ~40 Stunden).

Kardiales Troponin T (Serum, Plasma, Blut)

herstellerabhängig (Kontrollkollektiv)

Halbwertszeit 120 min

Kreatinkinase (CK, gesamt, Serum)

Frauen 10-70 (<167) U/l, Männer 25-90 (<190) U/l

CK-MB (Myokardtyp, auch CK2 genannt) <6% Gesamt-CK

Bei Neugeborenen höhere Werte, z.B. 1. Tag <712 U/l

Referenzbereiche bei Kindern alters- und geschlechtsabhängig

Laktatdehydrogenase (LDH, Plasma)

<260 U/l

Neugeborene <600 U/l, Kinder <300 U/l

LDH-1 und LDH-2 erhöht u.a. bei Herzinfarkt

Aspartat-Aminotransferase (AST, früher GOT; Serum): Frauen 10-35 U/l, Männer 10-50 U/l

erhöht u.a. bei Herzinfarkt

Geben nichtinvasive diagnostische Methoden

nicht ausreichend Auskunft, kommen invasive Techniken in Betracht, z.B.

Katheterisierung, Myokardbiopsie. Druck- (mechano-elektrischer Wandler) und Strömungsmessungen (Thermodilution: Herzzeitvolumen über Zeitverlauf der Bluttemperatur nach Injektion kühler Flüssigkeit) im zentralen Kreislaufanschnitt können mittels Herzkathetern

( Abbildung) erfolgen. Über diese kann z.B. auch Kontrastmittel in

definierte Räume eingebracht werden (z.B. Koronarangiographie).

Abbildung) erfolgen. Über diese kann z.B. auch Kontrastmittel in

definierte Räume eingebracht werden (z.B. Koronarangiographie).

Abbildung: Swan-Ganz-Katheter

Abbildung: Swan-Ganz-Katheter

Ballon an der Spitze des Katheters für Demonstrationszwecke aufgeblasen. Das System wird als Einschwemmkatheter, flow-directed, balloon-tipped pulmonary artery catheter (PAC), Pulmonaliskatheter, right heart catheter oder Swan-Ganz catheter bezeichnet.

Der Katheter wird unter Röntgenkontrolle über die rechte v. jugularis

in das rechte Herz und von dort in eine Verzweigung der a. pulmonalis

vorgeschoben. Der anschließend mit steriler Kochsalzlösung aufgeblasene

Ballon blockiert die hydrostatische Verbindung zum rechten Ventrikel

und der sich distal der Verengung einstellende Druck (pulmonary capillary

wedged pressure) entspricht dem Druck im linken Vorhof. Dieser Druck wird an der Katheterspitze gemessen

Aus der maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit (pd/dtmax) kann die Schlagkraft (Inotropie)

des Herzens beurteilt werden, der Referenzbereich für den linken

Ventrikel beträgt 1500 bis 2500 mmHg/s. Auch die Auswurffraktion (EF: ejection fraction) gilt als Kriterium (Schlagvolumen in % der enddiastolischen Füllung, normalerweise 50-70%), sie kann echokardiographisch ermittelt werden. Über Referenzbereiche der Druckwerte vor und hinter dem Herzen  s. dort.

s. dort.

Zur Messung der Vorlast des linken Ventrikels zwecks

Kreislaufüberwachung in kritischen Situationen (z.B. Intensivpatienten)

kann der

Pulmonalkapillaren- Verschlussdruck ("Wedge-Druck": pulmonary capillary

wedged pressure, PCWP) mittels Swan-Ganz-Einschwemmkathetern ( Abbildung) registriert werden.

Abbildung) registriert werden.

Um korrekte Werte zu erhalten, muss die Katheterspitze in der Zone 3

(nach J.B. West - Gefäße immer offen) zu

liegen kommen - andernfalls wäre eine kontinuierliche hydrostatische Verbindung zum linken

Vorhofbereich nicht gegeben.

Um korrekte Werte zu erhalten, muss die Katheterspitze in der Zone 3

(nach J.B. West - Gefäße immer offen) zu

liegen kommen - andernfalls wäre eine kontinuierliche hydrostatische Verbindung zum linken

Vorhofbereich nicht gegeben.

Herzminutenvolumenbestimmung

[ca-cv] ist die arteriovenöse Konzentrationsdifferenz, bei Sauerstoff AVDO2 genannt - arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, wobei [cv]

in gemischt-venösem Blut zu ermitteln ist, d.h. Blut aus dem Bereich

des rechten Ventrikels (repräsentativ für den gesamten Körper mit

seinen sehr verschiedenen regionalen O2-Verbrauchswerten).

Abbildung: Herzminutenvolumenbestimmung mittels Sauerstoffmethode

Nach einer Vorlage bei www.78stepshealth.us

Abbildung: Herzminutenvolumenbestimmung mittels Sauerstoffmethode

Nach einer Vorlage bei www.78stepshealth.us

Im steady state

entspricht das Herzzeitvolumen (HZV) der Sauerstoffaufnahme (z.B. 250

ml/min) dividiert durch die Differenz zwischen arterieller (z.B. 0,19)

und gemisch-venöser Sauerstoffkonzentration (z.B. 0,14 ml O2 / ml Blut). In diesem Fall wäre die Rechnung: 250 / 0,05, also 5000 ml/min (5 Liter pro Minute).

Diese experimentelle Vorgangsweise kann als Referenz zur "Eichung"

nichtinvasiver Methoden verwendet werden, z.B. Herzminutenbestimmung

mittels Ultraschall

Da das gesamte Herzminutenvolumen durch die Lungen strömt, kann zu seiner Bestimmung Sauerstoff als Indikator verwendet werden. Man bestimmt der Sauerstoffaufnahme (Atemluft) und die zentrale arterio-venösen Sauerstoffdifferenz (arterielle und rechtsherzvenöse Blutprobe:

Da das gesamte Herzminutenvolumen durch die Lungen strömt, kann zu seiner Bestimmung Sauerstoff als Indikator verwendet werden. Man bestimmt der Sauerstoffaufnahme (Atemluft) und die zentrale arterio-venösen Sauerstoffdifferenz (arterielle und rechtsherzvenöse Blutprobe:  Abbildung). Diese Methode hat mehrere Vorteile:

Abbildung). Diese Methode hat mehrere Vorteile:

Sauerstoff ist ein physiologischer Indikator, der ohnehin eingeatmet

wird, sein Verbrauch wird für 5-10 Minuten spirometrisch bestimmt

(

Sauerstoff ist ein physiologischer Indikator, der ohnehin eingeatmet

wird, sein Verbrauch wird für 5-10 Minuten spirometrisch bestimmt

( Abbildung);

Abbildung);

Die

arterielle (aus dem Herzen) und venöse Sauerstoffkonzentration im Blut (zur Lunge) bleibt während

der Beobachtungszeit konstant, soferne ein

Fließgleichgewicht zwischen Antransport und Verbrauch besteht (andernfalls ergibt die Messung keine validen Daten).

Die

arterielle (aus dem Herzen) und venöse Sauerstoffkonzentration im Blut (zur Lunge) bleibt während

der Beobachtungszeit konstant, soferne ein

Fließgleichgewicht zwischen Antransport und Verbrauch besteht (andernfalls ergibt die Messung keine validen Daten).

Der Nachteil der Methode ist die Invasivität (Herzkatheter):

Gemischt-venöses Blut wird aus dem rechten Ventrikel oder - besser - der

Pulmonalarterie entnommen.

Warum Herzkatheter? Peripher-venöses Blut wäre zwar einfacher zu gewinnen, seine

Sauerstoffkonzentration ist aber je nach perfundiertem Gewebe höchst

unterschiedlich, z.B. ist venöses Blut aus der Niere noch fast

vollständig sauerstoffgesättigt (~170ml O2/l

Blut oder 17 Vol-%), Blut aus dem Koronarsinus enthält hingegen nur

etwa 70 ml/l. Eine weitgehende Durchmischung der diversen

Blutfraktionen erfolgt erst im rechten Ventrikel. Entnimmt man Blut aus

der Pulmonalarterie (Pulmonalarterienkatheter; PAC), kann man davon

ausgehen, dass hier tatsächlich "gemischt-venöses" Blut (gleichermaßen aus v. cava superior und inferior, also aus oberer und unterer Körperhälfte stammend) vorliegt.

Arterielles Blut kann aus jeder beliebigen (peripheren) Arterie

gewonnen werden ( Abbildung: a. radialis), die Sauerstoffsättigung

ist immer die gleiche (normalerweise knapp 100%).

Abbildung: a. radialis), die Sauerstoffsättigung

ist immer die gleiche (normalerweise knapp 100%).

Der deutsche Arzt Werner Forßmann

löste als Erster das Problem der Gewinnung gemischt-venösen Blutes.

1929 schob er sich selbst unter Röntgenkontrolle einen Harnkatheter von

einer Armvene in das rechte Herz - die erste Herzkatheterisierung.

Zunächst fand sein mutiger Selbstversuch kaum Beachtung, 1956

schließlich erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Der deutsche Arzt Werner Forßmann

löste als Erster das Problem der Gewinnung gemischt-venösen Blutes.

1929 schob er sich selbst unter Röntgenkontrolle einen Harnkatheter von

einer Armvene in das rechte Herz - die erste Herzkatheterisierung.

Zunächst fand sein mutiger Selbstversuch kaum Beachtung, 1956

schließlich erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Die bei der Bolusmethode (s. unten) erforderliche Berechnung einer Fläche

(AUC) entfällt: Die arterielle und venöse Sauerstoffkonzentration

bleibt im Messzeitraum unverändert, es wird einfach die arteriovenöse

Sauerstoffdifferenz AVDO2 (arterielle ca minus gemischt-venöse Sauerstoffkonzentration cv) eingesetzt:

Herzzeitvolumen (l/min) =

Sauerstoffaufnahme (ml/min) / AVDO2 (ml/l)

|

oder - in anderer Formulierung (Berechnung des Herzzeitvolumens nach der Indikatorverdünnungsmethode):

HZV = XO2 / (Carteriell - Cvenös) O2 (l/min)

|

wobei XO2 die Sauerstoffaufnahme (pro Minute) und (Carteriell - Cvenös) O2 die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz bedeutet.

Beispiel: Eine Person verbraucht 0,3 l Sauerstoff in der Minute. Das

arterielle Blut enthält 200 ml/l Blut, das gemischt-venöse

(Herzkatheter!) 150 ml/l - die AVDO2 beträgt 50 ml/l. - Berechnung des Herzminutenvolumens: O2-Verbrauch 300 ml/min, AVDO2 50 ml/l → HMV = (300 / 50) = 6 l/min

Beispiel: Eine Person verbraucht 0,3 l Sauerstoff in der Minute. Das

arterielle Blut enthält 200 ml/l Blut, das gemischt-venöse

(Herzkatheter!) 150 ml/l - die AVDO2 beträgt 50 ml/l. - Berechnung des Herzminutenvolumens: O2-Verbrauch 300 ml/min, AVDO2 50 ml/l → HMV = (300 / 50) = 6 l/min

Man kann auch das Schlagvolumen

bestimmen - nichtinvasiv: sonographisch (Echokardiographie),

Radionuklidmessung - und daraus durch Multiplikation mit der

Herzfrequenz das Herzzeitvolumen (HZV) berechnen:

(mittleres) Schlagvolumen = HZV / Pulsfrequenz

|

Umgekehrt kann bei Kenntnis des

HZV der Betrag des mittleren Schlagvolumens einfach berechnet werden (HZV / Pulsfrequenz).

Bolusmethode:

Ein Bolus geeigneten Farbstoffs (Messung der Farbintensität) oder kalter Flüssigkeit (Messung der Temperatur) wird in den

Kreislauf gebracht und der Durchgang des Farb- (Blutproben → Zentrifugation →

Plasmaproben → Spektroskopie) oder Temperaturbolus aufgezeichnet (Thermosonde, Swan-Ganz-Katheter).

Bolusmethode:

Ein Bolus geeigneten Farbstoffs (Messung der Farbintensität) oder kalter Flüssigkeit (Messung der Temperatur) wird in den

Kreislauf gebracht und der Durchgang des Farb- (Blutproben → Zentrifugation →

Plasmaproben → Spektroskopie) oder Temperaturbolus aufgezeichnet (Thermosonde, Swan-Ganz-Katheter).

Als Farbstoff kommen Evans blue oder indocyanine green

in Betracht.

Die Thermodilutionsmethode

kommt häufig zum Einsatz und gilt als Goldstandard für die

Herzminutenvolumenbestimmung. Bei diesem Verfahren lässt man einen

Swan-Ganz-Katheter (mit aufgeblasenem Ballon an der Spitze) in die

Pulmonalarterie einschwemmen, dann werden 10-15 ml kalter

Kochsalzlösung über ein poximales Lumen in den rechten Vorhof injiziert

und der Durchlauf des Temperaturabfalls in der Pulmonalarterie mittels

Thermistor aufgezeichnet. Blutabnahmen sind nicht notwendig, ein

zweiter Gipfel (wie bei Farbstoffbolus) bleibt aus (das Blut hat sich rasch gleichmäßig erwärmt), und die Messung kann leicht wiederholt werden.

Abbildung: Zeitverlauf eines Indikatordurchganges

Abbildung: Zeitverlauf eines Indikatordurchganges

Der

Durchgang eines Indikatorbolus (Temperatur, Farbintensität) wird als

Funktion der Zeit aufgetragen. Wegen der Geschlossenheit des Kreislaufs rezirkuliert die Farbe (wenn auch verdünnt), nach etwa 15 Sekunden tritt ein zweiter, niedrigerer Farbgipfel auf. Dieser

wird ignoriert, stattdessen wird der absteigende Teil der ersten Kurve

gegen

"Null" (logarithmische Skala: Meist 1% des Gipfelwertes) extrapoliert

und so die Passagezeit des Bolus (grüner Doppelpfeil) ermittelt.

Für diese gilt

dann die mittlere Indikatorkonzentration bzw. Temperaturstufe. Diese

wird mittels Planimetrie aus der Fläche unter der Kurve (area under the curve: AUC) ermitteltt

Der Indikator

wird so in die Zirkulation eingebracht, dass das Blut, in dem er

weitertransportiert wird, durch das Herz strömt und sein

Konzentrationsverlauf daher Rückschluss auf des Herzzeitvolumen

erlaubt: Aus dem Kurvenverlauf wird das Verteilungsvolumen / Zeit

(Herzzeitvolumen)

berechnet. Die Methode ist invasiv (Herzkatheter), liefert aber bei

richtiger Anwendung (automatisierbar) genaue Ergebnisse.

Wie resultiert aus dem Durchgang des Indikators das Herzzeitvolumen?

Die Konzentration des Indikators (der injiziert wird und dessen Menge

bekannt ist) macht einen nichtlinearen Zeitverlauf durch, und der

Indikator taucht kreislaufbedingt an der Messstelle wieder auf

(Rezirkulation). Daher wird der absteigende Konzentrationsverlauf gegen

Null extrapoliert, über diesen Schnittpunkt eine entsprechende

"Beobachtungszeit" (grüner Doppelpfeil in der  Abbildung) ermittelt und für

diese die mittlere Konzentration (Temperatur) errechnet.

Abbildung) ermittelt und für

diese die mittlere Konzentration (Temperatur) errechnet.

Das Prinzip beruht auf dem Prinzip Volumen = Menge /

Konzentration. Auf die Beobachtungszeit umgelegt, bedeutet dies

Stewart-Hamilton-Gleichung:

Herzzeitvolumen = verabreichte Indikatormenge / mittlere Indikatorkonzentration (während der Passagezeit)

|

Da sich der Farbstoff an Plasmaproteine bindet und daher zunächst das Plasmavolumen (VP)

ermittelt wird, das in der Passagezeit an der Messstelle vorbeigeströmt

ist, rechnet man anschließend auf das entsprechende Blutvolumen (VB) über den Hämatokrit (Ht) hoch:

Eine neue Methode verwendet als Indikator Lithiumchlorid,

das i.v. injiziert wird und dessen Konzentration im arteriellen Blut

mit einer ionensensitiven Elektrode verfolgt wird (der Verlust über die

Lunge ist in der Messzeit vernachlässigbar). Diese (ebenfalls invasive) Methode kann zur Kalibrierung verwendet werden.

Kardiologische Untersuchungen inkludieren Auskultation, Perkussion, Herzschall, Blutdruck, EKG, Ergometrie, Laboruntersuchungen

(myokardspezifische Enzyme: Kardiales Troponin T, Kreatinkinase,

Laktatdehydrogenase, Aspartat-Aminotransferase), bildgebende Verfahren, Herzkatheteruntersuchungen,

Myokardbiopsie. Bei der Erstuntersuchung besonders zu beachten sind

arterieller Puls (Frequenz, Intensität), Blutdruck (sytolisch /

diastolisch), Jugularvenenpuls, Herzspitzenstoß, Herztöne / -geräusche.

Die koronare Flussreserve ist die maximale Koronarperfusion unter Belastung bezogen auf den Ruhewert (das Herzzeitvolumen sollte mindestens 4-fach steigerbar sein) Kardiologische Untersuchungen inkludieren Auskultation, Perkussion, Herzschall, Blutdruck, EKG, Ergometrie, Laboruntersuchungen

(myokardspezifische Enzyme: Kardiales Troponin T, Kreatinkinase,

Laktatdehydrogenase, Aspartat-Aminotransferase), bildgebende Verfahren, Herzkatheteruntersuchungen,

Myokardbiopsie. Bei der Erstuntersuchung besonders zu beachten sind

arterieller Puls (Frequenz, Intensität), Blutdruck (sytolisch /

diastolisch), Jugularvenenpuls, Herzspitzenstoß, Herztöne / -geräusche.

Die koronare Flussreserve ist die maximale Koronarperfusion unter Belastung bezogen auf den Ruhewert (das Herzzeitvolumen sollte mindestens 4-fach steigerbar sein)

Das EKG

besteht aus P-Welle (Ausbreitung der Erregung über die Vorhöfe),

QRS-Komplex (Ausbreitung der Erregung über die Ventrikel), T-Welle

(Repolarisierung beider Ventrikel), getrennt durch PQ-Strecke und

ST-Strecke. Die Signale starten von der Isopotentiallinie und kehren zu dieser zurück.

Extremitätenableitungen (Projektion auf die Frontalebene) nach

Einthoven sind bipolar, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III); diejenigen nach Goldberger

sind "pseudo-unipolar" mit -150° (aVR), -30° (aVL), +90° (aVF).

Als physiologische Lagetypen gelten: Linkstyp (-30° bis 30°),

Indifferenztyp (30 bis 60°), Steiltyp (60° bis 90°), Rechtstyp (90° bis

120°) - bei situs inversus entsprechend gespiegelt. Die

Brustwandableitungen nach Wilson (Projektion auf die Transversalebene)

sind unipolar (V1, V2...). Registriert man den Verlauf statt

eindimensional als Funktion der Zeit (EKG) auf eine Fläche projiziert

(zweidimensional), erhält man ein Vektorkardiogramm (VKG) mit

Vektorschleifen, die aus einem Isopotentialpunkt herauswachsen und in

diesen zurückfallen (P-Schleife, QRS-Schleife, T-Schleife).

Pathologische Veränderungen ergeben sich bei Myokardschäden (Infarkt),

Störungen des Erregungsablaufs (Extrasystolen), Elektrolytstoffwechselstörungen (Kalium, Calcium) Das EKG

besteht aus P-Welle (Ausbreitung der Erregung über die Vorhöfe),

QRS-Komplex (Ausbreitung der Erregung über die Ventrikel), T-Welle

(Repolarisierung beider Ventrikel), getrennt durch PQ-Strecke und

ST-Strecke. Die Signale starten von der Isopotentiallinie und kehren zu dieser zurück.

Extremitätenableitungen (Projektion auf die Frontalebene) nach

Einthoven sind bipolar, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III); diejenigen nach Goldberger

sind "pseudo-unipolar" mit -150° (aVR), -30° (aVL), +90° (aVF).

Als physiologische Lagetypen gelten: Linkstyp (-30° bis 30°),

Indifferenztyp (30 bis 60°), Steiltyp (60° bis 90°), Rechtstyp (90° bis

120°) - bei situs inversus entsprechend gespiegelt. Die

Brustwandableitungen nach Wilson (Projektion auf die Transversalebene)

sind unipolar (V1, V2...). Registriert man den Verlauf statt

eindimensional als Funktion der Zeit (EKG) auf eine Fläche projiziert

(zweidimensional), erhält man ein Vektorkardiogramm (VKG) mit

Vektorschleifen, die aus einem Isopotentialpunkt herauswachsen und in

diesen zurückfallen (P-Schleife, QRS-Schleife, T-Schleife).

Pathologische Veränderungen ergeben sich bei Myokardschäden (Infarkt),

Störungen des Erregungsablaufs (Extrasystolen), Elektrolytstoffwechselstörungen (Kalium, Calcium)

Echokardiographie (transthorakal oder transösophageal) rekonstruiert aus reflektierten Ultraschallsignalen anatomische Strukturen (Sonographie). Im M-Mode (motion) werden

Bewegungsabläufe, im A-Mode (amplitude) die Echostärke als Funktion der

Eindringtiefe dargestellt; im B-Mode (brightness) entspricht die

Helligkeit der Echointensität. Der zweidimensionale Echtzeitmodus zeigt

ein Schnittbild (z.B. Gefäßpulsationen). Doppler-Sonographie stellt

Geschwindigkeiten dar - mit alternierendem Senden / Empfangen (tiefenselektiver PW-Doppler: pulsed wave, lokalisiert Strukturen)

oder kontinuierlich (CW-Doppler: continuous wave - Bestimmung von

Strömungsgeschwindigkeiten). Zur Erhöhung der Abbildungsdeutlichkeit

dienen Kontrastmittel (Kontrastechokardiographie). Myokardperfusionsszintigraphie

(MPI: Nuclear perfusion imaging) nutzt gamma-aktive Isotope (Technetium

99m, Thallium 201) zur Markierung strömenden Blutes (Systole vs.

Diastole); auch die linksventrikuläre Auswurffraktion (ejection

fraction: Schlagvolumen als Prozentsatz der

enddiastolischen Füllung) kann damit bestimmt werden Echokardiographie (transthorakal oder transösophageal) rekonstruiert aus reflektierten Ultraschallsignalen anatomische Strukturen (Sonographie). Im M-Mode (motion) werden

Bewegungsabläufe, im A-Mode (amplitude) die Echostärke als Funktion der

Eindringtiefe dargestellt; im B-Mode (brightness) entspricht die

Helligkeit der Echointensität. Der zweidimensionale Echtzeitmodus zeigt

ein Schnittbild (z.B. Gefäßpulsationen). Doppler-Sonographie stellt

Geschwindigkeiten dar - mit alternierendem Senden / Empfangen (tiefenselektiver PW-Doppler: pulsed wave, lokalisiert Strukturen)

oder kontinuierlich (CW-Doppler: continuous wave - Bestimmung von

Strömungsgeschwindigkeiten). Zur Erhöhung der Abbildungsdeutlichkeit

dienen Kontrastmittel (Kontrastechokardiographie). Myokardperfusionsszintigraphie

(MPI: Nuclear perfusion imaging) nutzt gamma-aktive Isotope (Technetium

99m, Thallium 201) zur Markierung strömenden Blutes (Systole vs.

Diastole); auch die linksventrikuläre Auswurffraktion (ejection

fraction: Schlagvolumen als Prozentsatz der

enddiastolischen Füllung) kann damit bestimmt werden

Das

Herzminutenvolumen kann nichtinvasiv über bildgebende Verfahren,

Impedanzkardiographie, Sauerstoffaufnahme, oder invasiv über

Indikatorpassage ermittelt werden. Druck- und

Strömungsmessungen (Thermodilution: Herzzeitvolumen über Zeitverlauf

der Bluttemperatur nach Injektion kühler Flüssigkeit) erfolgen mittels Herzkatheter (invasiv). Über diesen kann auch Kontrastmittel eingebracht werden (Koronarangiographie). Die maximale

Druckanstiegsgeschwindigkeit (pd/dtmax) während der Anspannungszeit

signalisiert die Schlagkraft (Inotropie), auch die Auswurffraktion

(ejection fraction: Schlagvolumen als Anteil der enddiastolischen Füllung,

normalerweise 50-70%). Die Vorlast des

linken Ventrikels wird über den pulmonalen Verschlussdruck

(PCWP) mittels Einschwemmkatheter ermittelt Das

Herzminutenvolumen kann nichtinvasiv über bildgebende Verfahren,

Impedanzkardiographie, Sauerstoffaufnahme, oder invasiv über

Indikatorpassage ermittelt werden. Druck- und

Strömungsmessungen (Thermodilution: Herzzeitvolumen über Zeitverlauf

der Bluttemperatur nach Injektion kühler Flüssigkeit) erfolgen mittels Herzkatheter (invasiv). Über diesen kann auch Kontrastmittel eingebracht werden (Koronarangiographie). Die maximale

Druckanstiegsgeschwindigkeit (pd/dtmax) während der Anspannungszeit

signalisiert die Schlagkraft (Inotropie), auch die Auswurffraktion

(ejection fraction: Schlagvolumen als Anteil der enddiastolischen Füllung,

normalerweise 50-70%). Die Vorlast des

linken Ventrikels wird über den pulmonalen Verschlussdruck

(PCWP) mittels Einschwemmkatheter ermittelt

|

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Untersuchung der Herzfunktion

Untersuchung der Herzfunktion

Auskultation: auscultare = aufmerksam zuhören (auris = Ohr)

Auskultation: auscultare = aufmerksam zuhören (auris = Ohr)

EKG-Diagnostik

EKG-Diagnostik  Systolische Zeitintervalle

Systolische Zeitintervalle  Echokardiographie (Sonographie)

Echokardiographie (Sonographie)  Ermittlung des Schlagvolumens

Ermittlung des Schlagvolumens  Nuklearmedizinische Untersuchung

Nuklearmedizinische Untersuchung  Enzymbestimmungen

Enzymbestimmungen  Invasive Methoden

Invasive Methoden  Herzminutenvolumenbestimmung

Herzminutenvolumenbestimmung

Echokardiographie / Sonographie

Echokardiographie / Sonographie

Abbildung: Echokardiographischer Untersuchungsplatz

Abbildung: Echokardiographischer Untersuchungsplatz

Anamnese und körperliche Untersuchung

Anamnese und körperliche Untersuchung Gesamteindruck,

Bewusstseinslage (eingeschränkt?)

Gesamteindruck,

Bewusstseinslage (eingeschränkt?)

Auskultation

Auskultation  , Perkussion

, Perkussion Organfunktionen (Durchblutung?)

Organfunktionen (Durchblutung?) Kreislauffunktion (Blutdruck stabil?)

Kreislauffunktion (Blutdruck stabil?) Apparativ-diagnostische Verfahren

Apparativ-diagnostische Verfahren Elektrokardiographie

Elektrokardiographie  ,

Phonokardiographie, Echokardiographie (

,

Phonokardiographie, Echokardiographie ( Abbildung: Untersuchungsplatz), Myokard (perfusions) szintigraphie (99mTechnetium

wird nur von gesunden Herzmuskelzellen aufgenommen),

Röntgenuntersuchung (Computertomographie).

Abbildung: Untersuchungsplatz), Myokard (perfusions) szintigraphie (99mTechnetium

wird nur von gesunden Herzmuskelzellen aufgenommen),

Röntgenuntersuchung (Computertomographie). Die Auswurffraktion

(ejection fraction) gibt an, welcher Prozentsatz der enddiastolischen Füllung während der

Systole ausgeworfen wird (normalerweise ≥0,5). Sie lässt sich z.B.

mittels Ultraschall-Bildgebungsverfahren bestimmen, meist kombiniert mit Doppler-Sonographie.

Die Auswurffraktion

(ejection fraction) gibt an, welcher Prozentsatz der enddiastolischen Füllung während der

Systole ausgeworfen wird (normalerweise ≥0,5). Sie lässt sich z.B.

mittels Ultraschall-Bildgebungsverfahren bestimmen, meist kombiniert mit Doppler-Sonographie.

Untersuchungen können bei körperlicher Ruhe oder während / nach Belastung

(Ergometrie) vorgenommen werden (kardiale Reserve, koronare Flussreserve: Maximale Koronarperfusion unter Belastung / Koronarperfusion in Ruhe). Das zeigt

auf, wie gut das Myokard bei Bedarf seine Pumpfunktion steigern kann.

Normalerweise lässt sich das Herzzeitvolumen mindestens 4-fach erhöhen

(bei erwachsenen Personen von ~5-7 auf ~20-30 Liter/Minute), insbesondere bei gutem Trainingszustand.

Untersuchungen können bei körperlicher Ruhe oder während / nach Belastung

(Ergometrie) vorgenommen werden (kardiale Reserve, koronare Flussreserve: Maximale Koronarperfusion unter Belastung / Koronarperfusion in Ruhe). Das zeigt

auf, wie gut das Myokard bei Bedarf seine Pumpfunktion steigern kann.

Normalerweise lässt sich das Herzzeitvolumen mindestens 4-fach erhöhen

(bei erwachsenen Personen von ~5-7 auf ~20-30 Liter/Minute), insbesondere bei gutem Trainingszustand.

Über Herzschall s. dort

Über Herzschall s. dort Über Herzqualitäten (Chronotropie, Inotropie etc) s. dort

Über Herzqualitäten (Chronotropie, Inotropie etc) s. dort Über Herzfrequenzvariabilität s. dort

Über Herzfrequenzvariabilität s. dort

Abbildung: Bipolare Ableitungen nach Einthoven

Abbildung: Bipolare Ableitungen nach Einthoven Abbildung). Sie erlauben mit ziemlicher Präzision die

"Projektion" des Verlaufs der elektrischen Herzaktivität auf die

Frontalebene des Körpers, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III).

Abbildung). Sie erlauben mit ziemlicher Präzision die

"Projektion" des Verlaufs der elektrischen Herzaktivität auf die

Frontalebene des Körpers, mit Winkellagen von 0° (Ableitung I), 60°

(Ableitung II) und 120° (Ableitung III).

Abbildung: "Pseudo-unipolare" Ableitungen nach Goldberger

Abbildung: "Pseudo-unipolare" Ableitungen nach Goldberger

Abbildung).

Abbildung). Die

6 Extremitätenableitungen bilden eine komplette 30°-Abdeckung in der

Frontalebene, von aVL (-30°) über I (0°), -aVR (30°), II (60°), aVF

(90°) bis III (120°). Die Abfolge dieser Ableitungen wird im Cabrera-Kreis (hexaxial reference system, Cabrera system -

Die

6 Extremitätenableitungen bilden eine komplette 30°-Abdeckung in der

Frontalebene, von aVL (-30°) über I (0°), -aVR (30°), II (60°), aVF

(90°) bis III (120°). Die Abfolge dieser Ableitungen wird im Cabrera-Kreis (hexaxial reference system, Cabrera system -  Abbildung) dargestellt.

Abbildung) dargestellt.

Abbildung: Unipolare Brustwandableitungen nach Wilson

Abbildung: Unipolare Brustwandableitungen nach Wilson

Abbildung) brauchbare Annäherungen an ein

"Abtasten" der EKG-Signale entlang einer horizontalen Projektion

(Transversalebene).

Abbildung) brauchbare Annäherungen an ein

"Abtasten" der EKG-Signale entlang einer horizontalen Projektion

(Transversalebene).

Abbildung: Schematische Projektion von Extremitäten- und Brustwandableitungen auf die drei Schnittebenen des Körpers