Ventilation, Diffusion und Perfusion

Ventilation, Diffusion und Perfusion

Euler-Liljestrand-Reflex: Ulf v. Euler, Göran Liljestrand

Euler-Liljestrand-Reflex: Ulf v. Euler, Göran Liljestrand| In

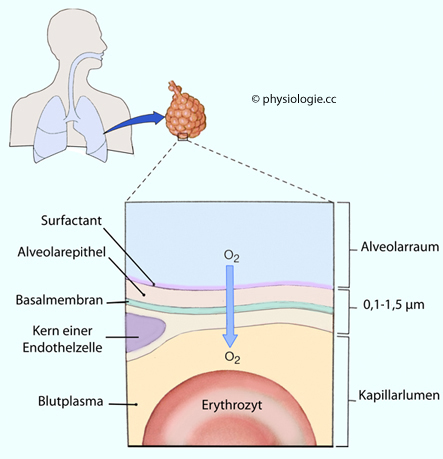

den Alveolen kommen sich Luft und Blut sehr nahe: Die Trennwand mißt

zum Teil nur 0,2 µm Durchmesser. Dadurch können Sauerstoff und

Kohlendioxid gut ausgetauscht werden (bei körperlicher

Belastung jeweils bis zu mehrere Liter pro Minute - bei einer

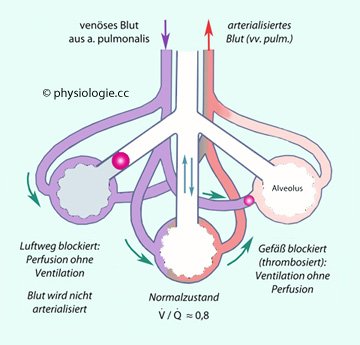

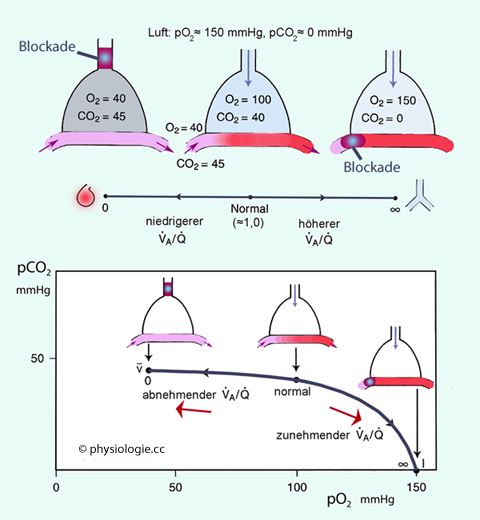

Austauschfläche von ~100 m2). Die Transportgrößen müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein: Alveoläre Ventilation einerseits, Lungendurchblutung (Herzzeitvolumen) andererseits. Beide sind nicht einfach zu bestimmen: Die alveoläre Ventilation (=Gesamtventilation abzüglich Totraumventilation) wird über Messung von Gesamtventilation (direkt) und Totraum (indirekt: Indikatorverdünnung) ermittelt; das Herzminutenvolumen z.B. über Dopplersonografie. Die Durchblutung der Lunge ist - aus hydrostatischen Gründen - höhenabhängig (am stärksten jeweils unten, am schwächsten jeweils oben - bezogen auf die Körperposition im Schwerefeld, nicht auf die Anatomie). Da die Belüftung weniger stark höhenabhängig ist, ergibt sich "oben" ein hoher (~3) und "unten" ein niedriger Wert (~0,6) für das Verhältnis Belüftung zu Durchblutung (Ventilations-Perfusions-Koeffizient). Daraus folgt: Die Blutgaswerte des aus den jeweiligen Lungenabschnitten zum linken Herzen strömenden Blutes differieren (oben hoher pO2 und niedriger pCO2, unten niedrigerer pO2 und höherer pCO2); oben ist die Arterialisierung des Blutes besonders hoch, unten geringer (wegen der S-förmigen Sauerstoffbindungskurve des Hämoglobins aber immer noch fast 100%). Insgesamt beträgt der Ventilations-Perfusions-Koeffizient etwa 1, d.h. alveoläre Belüftung und Durchblutung haben etwa einen gleich hohen Betrag, z.B. jeweils 5 l/min (bei aufrechter Körperposition). Sind die Gefäße eines Lungenabschnitts verlegt (Embolie), nähern sich hier die Gaspartialdruckwerte denen in der Außenluft an (pO2>100 mmHg, geringer pCO2). Bei blockierten Atemwegen ist es umgekehrt, im Extremfall stellen sich venöse Werte ein (pO2≤40 mmHg, pCO2>45 mmHg). |

Diffusion von Atemgasen

Diffusion von Atemgasen  Respiratorischer Quotient

Respiratorischer Quotient  Regulation Belüftung / Durchblutung (Ventilations-Perfusions-Koeffizient)

Regulation Belüftung / Durchblutung (Ventilations-Perfusions-Koeffizient)  Bronchokonstriktion und Bronchodilatation

Bronchokonstriktion und Bronchodilatation  Weitere Einflussfaktoren

Weitere Einflussfaktoren

Diffusionskapazität

Diffusionskapazität

Core messages

Core messages

Abbildung: Übertritt von Sauerstoff aus der Alveolarluft in den Blutkreislauf

Abbildung: Übertritt von Sauerstoff aus der Alveolarluft in den Blutkreislauf

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Gradienten im Atmungssystem

Abbildung: Gradienten im Atmungssystem

Abbildung: Ventilation (V, Belüftung) und Perfusion (Q, Durchblutung) müssen aufeinander abgestimmt sein (schematisch)

Abbildung: Ventilation (V, Belüftung) und Perfusion (Q, Durchblutung) müssen aufeinander abgestimmt sein (schematisch)

Belüftung (Ventilation

Belüftung (Ventilation  ) der Alveolen (alveoläre Ventilation: Gesamtatmung minus Totraumbelüftung) - dazu s. dort

) der Alveolen (alveoläre Ventilation: Gesamtatmung minus Totraumbelüftung) - dazu s. dort Austausch (Diffusion)

zwischen Alveolarluft und Alveolarkapillaren - gestört z.B. bei

interstitiellen Lungenerkrankungen, bei denen die Diffusionsstrecken

erhöht sind

Austausch (Diffusion)

zwischen Alveolarluft und Alveolarkapillaren - gestört z.B. bei

interstitiellen Lungenerkrankungen, bei denen die Diffusionsstrecken

erhöht sind Durchblutung (Perfusion

Durchblutung (Perfusion  ) der Lunge (=Herzzeitvolumen) - angetrieben vom Druckunterschied Pulmonalarterien zu Lungenkapillaren, s. dazu dort

) der Lunge (=Herzzeitvolumen) - angetrieben vom Druckunterschied Pulmonalarterien zu Lungenkapillaren, s. dazu dort| Die Partialdrucke in den Alveolarkapillaren gleichen sich denen der Alveolarluft an Der mittlere pCO2 in den Alveolen beträgt 40 mmHg (5,3 kPa) |

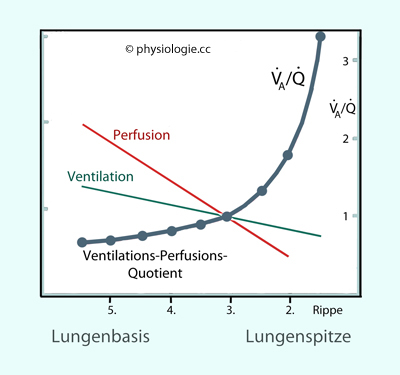

Abbildung: Verhältnis von alveolärer Ventilation zu Perfusion

Abbildung: Verhältnis von alveolärer Ventilation zu Perfusion ). Aus den Partialdrucken im

arteriellen Blut kann man auf das Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis

der Gesamtlunge rückschließen

). Aus den Partialdrucken im

arteriellen Blut kann man auf das Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis

der Gesamtlunge rückschließen

| Die durchschnittliche Kontaktzeit des Blutes in der Alveolarkapillare beträgt eine halbe Sekunde |

| Die Partialdrucke gleichen sich in den Lungenkapillaren vollständig an jene in der Alveole an (z.B. pCO2 ~40 mmHg / 5,3 kPa) |

Die Diffusionskapazität (diffusing capacity) gibt an, wie gut ein Gas zwischen

Alveolarluft und Blut diffundiert.

Die Diffusionskapazität (diffusing capacity) gibt an, wie gut ein Gas zwischen

Alveolarluft und Blut diffundiert. | arteriell |

venös | Unterschied |

|

| pO2 | ~100 mmHg |

~40 mmHg |

60 mmHg |

| pCO2 | ~40 mmHg |

~46 mmHg |

6 mmHg |

| CO2 diffundiert 20-mal besser durch die Alveolarmembran als O2 (bezogen auf gleiche Bedingungen, insb. Partialdruckunterschied) |

Bei

körperlicher Ruhe enthalten die Alveolarkapillaren nur ein Drittel

ihres Fassungsvermögens; mit zunehmender Steigerung des

Herzminutenvolumens nimmt diese Füllung zu, und die Diffusionsfläche

erhöht sich bis zum

Dreifachen des Ruhewertes. Der Strömungswiderstand im Lungenkreislauf nimmt dadurch ab (größere Gesamt-Querschnittsfläche).

Bei

körperlicher Ruhe enthalten die Alveolarkapillaren nur ein Drittel

ihres Fassungsvermögens; mit zunehmender Steigerung des

Herzminutenvolumens nimmt diese Füllung zu, und die Diffusionsfläche

erhöht sich bis zum

Dreifachen des Ruhewertes. Der Strömungswiderstand im Lungenkreislauf nimmt dadurch ab (größere Gesamt-Querschnittsfläche).  Im Ruhezustand

werden je Minute 5 Liter Alveolarluft erneuert (alveoläre Belüftung),

und 5 Liter Blut fließen durch die Lungen (Durchschnittswerte für

Erwachsene). Das Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis

(Ventilations-Perfusions-Quotient

Im Ruhezustand

werden je Minute 5 Liter Alveolarluft erneuert (alveoläre Belüftung),

und 5 Liter Blut fließen durch die Lungen (Durchschnittswerte für

Erwachsene). Das Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis

(Ventilations-Perfusions-Quotient  ) beträgt in diesem Fall 1 (5/5).

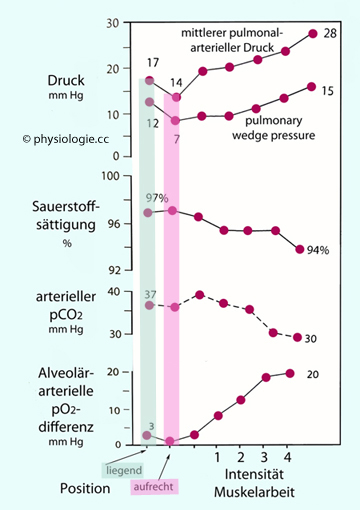

) beträgt in diesem Fall 1 (5/5).  Bei

körperlicher Belastung nimmt

die Belüftung (alveoläre Ventilation) stärker (bis 20fach) zu als die

Durchblutung (Herzminutenvolumen: bis 5fach), das

Ventilations-Perfusions-Verhältnis steigt

dann auf ~4 (20/5) an - bei Hochtrainierten auch auf höhere Werte. Bei

zunehmender Belastung nimmt der Unterschied zwischen

Sauerstoffpartialdruck in Alveolen und Kapillaren zu, die

Sauerstoffsättigung des Hämoglobins ab (

Bei

körperlicher Belastung nimmt

die Belüftung (alveoläre Ventilation) stärker (bis 20fach) zu als die

Durchblutung (Herzminutenvolumen: bis 5fach), das

Ventilations-Perfusions-Verhältnis steigt

dann auf ~4 (20/5) an - bei Hochtrainierten auch auf höhere Werte. Bei

zunehmender Belastung nimmt der Unterschied zwischen

Sauerstoffpartialdruck in Alveolen und Kapillaren zu, die

Sauerstoffsättigung des Hämoglobins ab ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Auswirkung von Positionswechsel (Aufstehen) und körperlicher Arbeit auf Drucke, O2-Sättigung, pACO2 und Partialdruckgefälle

Abbildung: Auswirkung von Positionswechsel (Aufstehen) und körperlicher Arbeit auf Drucke, O2-Sättigung, pACO2 und Partialdruckgefälle

| Gesteigerte Atmung (bei unveränderter Atemtiefe) erhöht den pCO2 in der Ausatemluft |

Störungen der Hämoglobinbildung (Mangel an

Eisen, Vitamin-B-Komplex, Nahrungseiweiß) oder

Störungen der Hämoglobinbildung (Mangel an

Eisen, Vitamin-B-Komplex, Nahrungseiweiß) oder  starkem Blutverlust

starkem Blutverlust  Das Zahlenverhältnis CO2-Abgabe / O2-Aufnahme heißt respiratorischer Quotient (RQ); sein Betrag

hängt vom Stoffwechselzustand ab. Im theoretischen Fall, dass der

Energiestoffwechsel ausschließlich Kohlenhydrate oxydiert, beträgt der

RQ 1,0, was aus der Gleichung

Das Zahlenverhältnis CO2-Abgabe / O2-Aufnahme heißt respiratorischer Quotient (RQ); sein Betrag

hängt vom Stoffwechselzustand ab. Im theoretischen Fall, dass der

Energiestoffwechsel ausschließlich Kohlenhydrate oxydiert, beträgt der

RQ 1,0, was aus der Gleichung 6 CO2 + 6 H2O

6 CO2 + 6 H2O| Kennt man das Herzminutenvolumen und die arterio-venöse Sauerstoffdifferenz, ergibt sich daraus die Sauerstoffaufnahme des Körpers |

Der Betrag der alveolären Ventilation (nicht der Gesamtatmung) bestimmt die Höhe des arteriellen pCO2

Der Betrag der alveolären Ventilation (nicht der Gesamtatmung) bestimmt die Höhe des arteriellen pCO2 Bei gegebener Stoffwechselleistung reduziert eine Verdopplung von VA den paCO2 um 50% (und vice versa)

Bei gegebener Stoffwechselleistung reduziert eine Verdopplung von VA den paCO2 um 50% (und vice versa) Steigt die CO2-Produktion im Stoffwechsel, ohne dass die alveoläre Ventilation entsprechend zunimmt, tritt Hyperkapnie auf.

Steigt die CO2-Produktion im Stoffwechsel, ohne dass die alveoläre Ventilation entsprechend zunimmt, tritt Hyperkapnie auf.

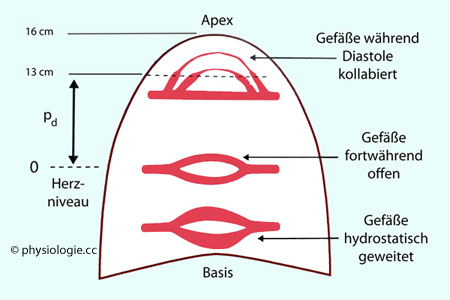

Abbildung: Perfusionsgradient in der Lunge in aufrechter Körperposition

Abbildung: Perfusionsgradient in der Lunge in aufrechter Körperposition

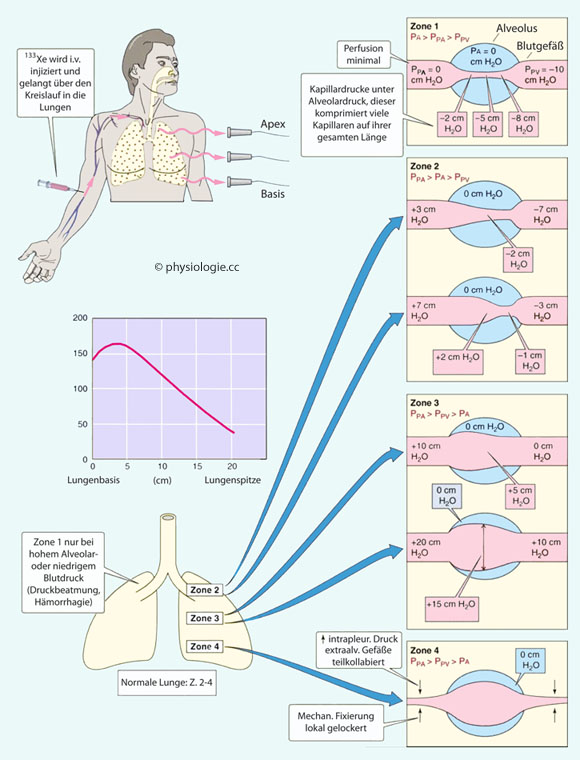

Abbildung: Zonen der pulmonalen Durchblutung

Abbildung: Zonen der pulmonalen Durchblutung

Abbildung: Wie sich der Perfusionsdruck auf die Hämodynamik in der Lunge auswirkt

Abbildung: Wie sich der Perfusionsdruck auf die Hämodynamik in der Lunge auswirkt

Abbildung): Blutprobenanalysen

aus verschiedenen Lungenabschnitten geben Auskunft über deren jeweiliges

Belüftungs- Durchblutungs- Verhältnis:

Abbildung): Blutprobenanalysen

aus verschiedenen Lungenabschnitten geben Auskunft über deren jeweiliges

Belüftungs- Durchblutungs- Verhältnis: Basal liegende Lungengefäße sind bei aufrechter Körperlage

besser durchblutet, weil sie dem erhöhten (hydrostatischen) Druck nachgeben (Gefäße vom

"Lungen"- oder P-Typ)

und das Blut weite Gefäße bevorzugt (geringerer

Strömungswiderstand). Der arterielle und venöse Blutdruck ist hier

höher als der alveoläre, die Gefäße sind immer geöffnet. Dieses unten

liegende Lungenareal mit stets offenen Gefäßen wird als Zone III bezeichnet.

Basal liegende Lungengefäße sind bei aufrechter Körperlage

besser durchblutet, weil sie dem erhöhten (hydrostatischen) Druck nachgeben (Gefäße vom

"Lungen"- oder P-Typ)

und das Blut weite Gefäße bevorzugt (geringerer

Strömungswiderstand). Der arterielle und venöse Blutdruck ist hier

höher als der alveoläre, die Gefäße sind immer geöffnet. Dieses unten

liegende Lungenareal mit stets offenen Gefäßen wird als Zone III bezeichnet.  Apikal liegende Lungengefäße sind bei aufrechter Körperlage aus hydrostatischen Gründen nur während der systolischen Druckspitzen durchblutet - der (transmurale) Druck ist gering, die Gefäße

eng (hoher

Strömungswiderstand) oder kollabiert. Dieses oben liegende Lungenareal mit kollabierten Gefäßen wird als Zone I bezeichnet. Die Alveolen sind hier geweitet, daher weniger dehnbar, und weniger gut belüftet.

Apikal liegende Lungengefäße sind bei aufrechter Körperlage aus hydrostatischen Gründen nur während der systolischen Druckspitzen durchblutet - der (transmurale) Druck ist gering, die Gefäße

eng (hoher

Strömungswiderstand) oder kollabiert. Dieses oben liegende Lungenareal mit kollabierten Gefäßen wird als Zone I bezeichnet. Die Alveolen sind hier geweitet, daher weniger dehnbar, und weniger gut belüftet.Regionale Unterschiede bei aufrechter Körperlage Nach West JB: Ventilation / blood flow and gas exchange. Oxford, UK, Blackwell 1989 |

||||||

| Ort |

Anteil am Lungen- volumen |

Ventilations- Perfusions- Koeffizient |

pO2 (mmHg) |

pCO2 (mmHg) | pH |

Perfusion (l/min) |

| Apex |

7% |

3,3 |

132 |

28 |

7,55 |

0,07 |

| Basis |

13% |

0,6 |

89 |

42 |

7,38 |

1,3 |

| gesamt |

100% |

0,84 |

100 |

40 |

7,40 |

5,0 |

Abbildung:

Belüftung und Durchblutung in verschiedenen Lungenabschnitten bei aufrechter Körperlage

Abbildung:

Belüftung und Durchblutung in verschiedenen Lungenabschnitten bei aufrechter Körperlage Zu hydrostatischen Druckschichtungen im Kreislauf s. dort

Zu hydrostatischen Druckschichtungen im Kreislauf s. dort

| Bei aufrechter Körperlage sinkt das Ventilations-Perfusions-Verhältnis (VA/Q)

von der Lungenspitze zur Lungenbasis ab - die Lungenspitzen sind am

schwächsten, die Lungenbasis ist am stärksten durchblutet Grund ist der hydrostatische Druckunterschied und der Umstand, dass sich die Lungengefäße druckpassiv verhalten (Typ P) |

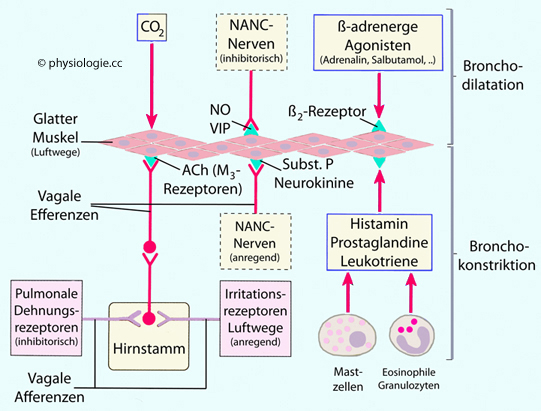

Abbildung: Autonom-nervöse Steuerung der Bronchienweite

Abbildung: Autonom-nervöse Steuerung der Bronchienweite

Bronchodilatation: Nimmt der Durchmesser der Bronchien zu, sinkt der Atemwegwiderstand, die Atmung wird erleichtert, allerdings auf Kosten einer vorübergehenden Senkung der Schutz- und Reinigungsfunktion (mukoziliäre Clearance). Folgende Faktoren reduzieren den Tonus der Bronchialmuskulatur (

Bronchodilatation: Nimmt der Durchmesser der Bronchien zu, sinkt der Atemwegwiderstand, die Atmung wird erleichtert, allerdings auf Kosten einer vorübergehenden Senkung der Schutz- und Reinigungsfunktion (mukoziliäre Clearance). Folgende Faktoren reduzieren den Tonus der Bronchialmuskulatur ( Abbildung):

Abbildung):  Abnehmender pO2

und / oder steigender pCO2 (direkte Wirkung auf die Bronchialmuskulatur)

Abnehmender pO2

und / oder steigender pCO2 (direkte Wirkung auf die Bronchialmuskulatur) NO, VIP über hemmende nicht-noradrenerge / nicht-cholinerge (NANC) Nerven

NO, VIP über hemmende nicht-noradrenerge / nicht-cholinerge (NANC) Nerven Langsam

adaptierende Dehnungsrezeptoren in den Luftwegen reduzieren die Wirkung

parasympathisch vermittelter Bronchokonstriktion

Langsam

adaptierende Dehnungsrezeptoren in den Luftwegen reduzieren die Wirkung

parasympathisch vermittelter Bronchokonstriktion Die Bronchialmuskulatur verfügt über eine relativ geringe Zahl an β2-Rezeptoren, Katecholamine (vor allem zirkulierendes Adrenalin aus dem Nebennierenmark) oder Pharmaka (wie Salbutamol) können so den Tonus der glatten Muskelzellen der Atemwege senken.

Die Bronchialmuskulatur verfügt über eine relativ geringe Zahl an β2-Rezeptoren, Katecholamine (vor allem zirkulierendes Adrenalin aus dem Nebennierenmark) oder Pharmaka (wie Salbutamol) können so den Tonus der glatten Muskelzellen der Atemwege senken.  Bronchokonstriktion: Nimmt der Durchmesser der Bronchien ab, steigt der Atemwegwiderstand. Parasympathische

(muskarinische) Efferenzen regen die Bronchialmuskulatur an, wie auch

einige NANC-Nerven. Folgende Faktoren erhöhen den Tonus der

Bronchialmuskulatur und können günstigenfalls die Schutz- und Reinigungsfunktion der Lunge unterstützen (

Bronchokonstriktion: Nimmt der Durchmesser der Bronchien ab, steigt der Atemwegwiderstand. Parasympathische

(muskarinische) Efferenzen regen die Bronchialmuskulatur an, wie auch

einige NANC-Nerven. Folgende Faktoren erhöhen den Tonus der

Bronchialmuskulatur und können günstigenfalls die Schutz- und Reinigungsfunktion der Lunge unterstützen ( Abbildung):

Abbildung):  Substanz P, Neurokinine über exzitatorische nicht-noradrenerge / nicht-cholinerge (NANC) Nerven

Substanz P, Neurokinine über exzitatorische nicht-noradrenerge / nicht-cholinerge (NANC) Nerven Reiz- bzw. Schadstoffe (z.B. Ozon, SO2) sowie von Leukozyten (Mastzellen, eosinophilen Granulozyten) freigesetzte bronchokonstriktorische Substanzen wie Histamin und verschiedene Eikosanoide

Reiz- bzw. Schadstoffe (z.B. Ozon, SO2) sowie von Leukozyten (Mastzellen, eosinophilen Granulozyten) freigesetzte bronchokonstriktorische Substanzen wie Histamin und verschiedene Eikosanoide Ansammlung von Schleim (Hypersekretion), Abschilferungen (Epithel), oder andere die Luftwege verengende Materialien

Ansammlung von Schleim (Hypersekretion), Abschilferungen (Epithel), oder andere die Luftwege verengende Materialien ), schlecht belüftete Lungenabschnitte sind

gering durchblutet. Dadurch wird Blut in besser belüftete

Lungenabschnitte umgeleitet.

), schlecht belüftete Lungenabschnitte sind

gering durchblutet. Dadurch wird Blut in besser belüftete

Lungenabschnitte umgeleitet. | Pulmonale Arteriolen reagieren auf sinkenden pO2 in den von ihnen versorgten Alveolen mit Vasokonstriktion (Durchblutung sinkt) |

Kritische Sättigung 12 Vol-%, Normalwert 19-20 Vol-%) und erhöht über

pulmonale Vasokonstriktion (Pumonalgefäße kontrahieren bei sinkendem pO2) den Blutdruck

in der Lunge.

Kritische Sättigung 12 Vol-%, Normalwert 19-20 Vol-%) und erhöht über

pulmonale Vasokonstriktion (Pumonalgefäße kontrahieren bei sinkendem pO2) den Blutdruck

in der Lunge.

| Aufenthalt

in großer Höhe steigert den pulmonalen Strömungswiderstand (hypoxische

Vasokonstriktion von Gefäßen des Typs P) und den pulmonalen Blutdruck

(Rechtsherzbelastung) |

s. dort).

s. dort). Einfluss der Körperlage auf Durchblutung und Arterialisierung: Im Sitzen und

Stehen kommt aus der Lungenspitze wenig, aber sauerstoffreiches Blut,

aus der Lungenbasis viel, aber etwas sauerstoffärmeres Blut. (Dies gilt für aufrechte Körperhaltung, also Orthostase. Bei

Seitenlage ist die Situation

anders - z.B. kommt bei rechter Seitenlage sauerstoffreicheres Blut aus

der linken (oberen) Lunge, bei linker Seitenlage aus der rechten.

Einfluss der Körperlage auf Durchblutung und Arterialisierung: Im Sitzen und

Stehen kommt aus der Lungenspitze wenig, aber sauerstoffreiches Blut,

aus der Lungenbasis viel, aber etwas sauerstoffärmeres Blut. (Dies gilt für aufrechte Körperhaltung, also Orthostase. Bei

Seitenlage ist die Situation

anders - z.B. kommt bei rechter Seitenlage sauerstoffreicheres Blut aus

der linken (oberen) Lunge, bei linker Seitenlage aus der rechten. Bei körperlicher Belastung

steigen sowohl die Belüftung (bis ~20-fach) als auch die Durchblutung

(Herzminutenvolumen bis 4-5fach) an, und es verringert sich der

Ventilations-Perfusions-"Mismatch" - der

Sauerstoffpartialdruckunterschied Lungenspitze - Lungenbasis nimmt ab. (Ähnliches gilt für den schwerelosen Zustand.)

Bei körperlicher Belastung

steigen sowohl die Belüftung (bis ~20-fach) als auch die Durchblutung

(Herzminutenvolumen bis 4-5fach) an, und es verringert sich der

Ventilations-Perfusions-"Mismatch" - der

Sauerstoffpartialdruckunterschied Lungenspitze - Lungenbasis nimmt ab. (Ähnliches gilt für den schwerelosen Zustand.)

Pathologische Veränderungen des Ventilations / Perfusions- Koeffizienten:

Pathologische Veränderungen des Ventilations / Perfusions- Koeffizienten: Pneumothorax

Pneumothorax Atelektasen

Atelektasen Emphysem

Emphysem Verlegung der oberen Luftwege

Verlegung der oberen Luftwege Aspiration

Aspiration Pulmonalembolie

Pulmonalembolie reduziertem rechtsventrikulärem Fördervolumen (Hypovolämie, rechtsventrikulärer Infarkt, Herzbeuteltamponade)

reduziertem rechtsventrikulärem Fördervolumen (Hypovolämie, rechtsventrikulärer Infarkt, Herzbeuteltamponade) Der Lungenkreislauf ist in der Lage, kleine Thromben,

die über den venösen Rückstrom aus der Peripherie eingeschwemmt wurden

- z.B. nach Knochenbrüchen oder anderen Traumen, oder aus Venen, die

schlecht durchblutet werden (Varizen) - in der Mikrozirkulation der

Lunge abzufangen und

fibrinolytisch abzubauen. Bleiben die betroffenen Lungengebiete klein

genug, verläuft dieser Vorgang asymptomatisch, schützt aber vor einem

Eindringen der Thromben in den arteriellen Kreislauf, wo sie zu

Embolien führen können.

Der Lungenkreislauf ist in der Lage, kleine Thromben,

die über den venösen Rückstrom aus der Peripherie eingeschwemmt wurden

- z.B. nach Knochenbrüchen oder anderen Traumen, oder aus Venen, die

schlecht durchblutet werden (Varizen) - in der Mikrozirkulation der

Lunge abzufangen und

fibrinolytisch abzubauen. Bleiben die betroffenen Lungengebiete klein

genug, verläuft dieser Vorgang asymptomatisch, schützt aber vor einem

Eindringen der Thromben in den arteriellen Kreislauf, wo sie zu

Embolien führen können.| Lungenembolie führt zu Erhöhung des rechtsventrikulären Drucks |

Sauerstoffbeatmung kann dazu dienen, ein Diffusionshindernis in der Lunge zu überwinden. (Diffusion nimmt mit dem Partialdruckunterschied zu: Diffusionsgesetz.)

Sauerstoffbeatmung kann dazu dienen, ein Diffusionshindernis in der Lunge zu überwinden. (Diffusion nimmt mit dem Partialdruckunterschied zu: Diffusionsgesetz.) Tabakrauch!).

Tabakrauch!).  Als gesundheitsgefährdend gelten CO-Werte ab 100 ppm

(ergibt ~4% COHb), als Arbeitsplatzgrenzwert wurden 30 ppm festgelegt;

bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegen die tolerierbaren

Grenzwerte generell niedriger.

Als gesundheitsgefährdend gelten CO-Werte ab 100 ppm

(ergibt ~4% COHb), als Arbeitsplatzgrenzwert wurden 30 ppm festgelegt;

bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegen die tolerierbaren

Grenzwerte generell niedriger.

Belüftung (VA) und

Durchblutung (Q) der Alveolen müssen aufeinander abgestimmt sein, um

optimalen Gasaustausch zu erzielen. Die Kontaktzeit zwischen Blut und Alveolarluft beträgt <1s (bei körperlicher Ausbelastung

~0,3s). Die Partialdrucke in den Kapillaren gleichen sich denen in der Alveolarluft an. Der Ventilations /

Perfusions-Quotient (VA/Q) liegt

im Ruhezustand bei oder etwas unter 1,0, bei maximaler Belastung bei ~4 (20/5). Bei Ruhe ist nur ein Teil der

Alveolarkapillaren

durchblutet (funktionelle Reserve), bei

steigendem Herzzeitvolumen nimmt ihre Perfusion zu. Hochtrainierte

haben eine homogenere Durchblutungsverteilung in der Lunge als Untrainierte

Belüftung (VA) und

Durchblutung (Q) der Alveolen müssen aufeinander abgestimmt sein, um

optimalen Gasaustausch zu erzielen. Die Kontaktzeit zwischen Blut und Alveolarluft beträgt <1s (bei körperlicher Ausbelastung

~0,3s). Die Partialdrucke in den Kapillaren gleichen sich denen in der Alveolarluft an. Der Ventilations /

Perfusions-Quotient (VA/Q) liegt

im Ruhezustand bei oder etwas unter 1,0, bei maximaler Belastung bei ~4 (20/5). Bei Ruhe ist nur ein Teil der

Alveolarkapillaren

durchblutet (funktionelle Reserve), bei

steigendem Herzzeitvolumen nimmt ihre Perfusion zu. Hochtrainierte

haben eine homogenere Durchblutungsverteilung in der Lunge als Untrainierte Die Diffusionskapazität gibt an, wie gut ein Gas zwischen Alveolarluft und Blut diffundiert (O2: 15-20, CO2: ~200 ml/min/mmHg).

Ihr Betrag steigt bei körperlicher Belastung (3-facher Anstieg der

Austauschoberfläche, 4-5facher der Durchblutung, sinkender

Strömungswiderstand im Lungenkreislauf). Das Gas in den

Alveolen ist je nach dem Verhältnis von Atmung und Durchblutung

unterschiedlich zusammengesetzt. In

schlecht durchbluteten, aber gut belüfteten Lungenabschnitten sind die

Gaspartialdrucke ähnlich der in der Einatmungsluft (Resultat: wenig,

aber sauerstoffreiches Blut). Gut durchblutete, aber gering belüftete Lungenabschnitte produzieren mäßig arterialisiertes Blut (viel, aber unvollständig arterialisiertes Blut) Die Diffusionskapazität gibt an, wie gut ein Gas zwischen Alveolarluft und Blut diffundiert (O2: 15-20, CO2: ~200 ml/min/mmHg).

Ihr Betrag steigt bei körperlicher Belastung (3-facher Anstieg der

Austauschoberfläche, 4-5facher der Durchblutung, sinkender

Strömungswiderstand im Lungenkreislauf). Das Gas in den

Alveolen ist je nach dem Verhältnis von Atmung und Durchblutung

unterschiedlich zusammengesetzt. In

schlecht durchbluteten, aber gut belüfteten Lungenabschnitten sind die

Gaspartialdrucke ähnlich der in der Einatmungsluft (Resultat: wenig,

aber sauerstoffreiches Blut). Gut durchblutete, aber gering belüftete Lungenabschnitte produzieren mäßig arterialisiertes Blut (viel, aber unvollständig arterialisiertes Blut)  In Ruhe braucht eine erwachsene Person ~0,3 l Sauerstoff und gibt ~0,25 l CO2 ab. Der respiratorischer Quotient (RQ) ist das Zahlenverhältnis von CO2-Abgabe zu O2-Aufnahme,

sein Betrag hängt vom Stoffwechselzustand ab. Werden ausschließlich

Kohlenhydrate oxydiert, beträgt er 1,0, sind es ausschließlich Fette, 0,7. Bei

gemischter Energiegewinnung (normale Kost) ergibt sich ein RQ von ~0,83

(0,25/0,3). Bei körperlicher Belastung verändern Einflüsse auf den

Säure-Basen-Haushalt den RQ-Wert (Pufferung saurer Valenzen, Abatmung

von CO2 als respiratorische Kompensation) In Ruhe braucht eine erwachsene Person ~0,3 l Sauerstoff und gibt ~0,25 l CO2 ab. Der respiratorischer Quotient (RQ) ist das Zahlenverhältnis von CO2-Abgabe zu O2-Aufnahme,

sein Betrag hängt vom Stoffwechselzustand ab. Werden ausschließlich

Kohlenhydrate oxydiert, beträgt er 1,0, sind es ausschließlich Fette, 0,7. Bei

gemischter Energiegewinnung (normale Kost) ergibt sich ein RQ von ~0,83

(0,25/0,3). Bei körperlicher Belastung verändern Einflüsse auf den

Säure-Basen-Haushalt den RQ-Wert (Pufferung saurer Valenzen, Abatmung

von CO2 als respiratorische Kompensation) Schwerkraftbedingt

ist der Druck im Pleuraspalt in oben gelegenen Abschnitten stärker

negativ als in unten gelegenen, etwa -0,8 vs. -0,3 kPa ("oben" und "unten" bezieht sich jeweils auf die Richtung der Schwerkraft). Dadurch sind oben gelegene Alveolen stärker aufgedehnt und werden bei der Einatmung geringer geweitet als

unten gelegene; unten gelegene werden besser belüftet. Analoges gilt

für die Durchblutung: Pulmonale Blutgefäße (vom "passiven" P-Typ) sind

unten stärker geweitet und besser durchblutet als oben: Bei aufrechter Körperlage sind die Lungenspitzen am schwächsten, die Lungenbasis am stärksten durchblutet. Die

höhenabhängige Änderung der Durchblutung ist stärker als die der

Belüftung, daher ist der Ventilations- Perfusions- Quotient oben hoch (~3,0), unten niedrig

(~0,6). Blutprobenanalysen aus verschiedenen Lungenabschnitten geben

Auskunft über deren jeweiliges Belüftungs- Durchblutungs- Verhältnis:

Blut aus "oberen" Lungenabschnitten ist besonders gut arterialisiert. Bei

körperlicher Belastung steigen sowohl Belüftung (bis ~20-fach) als auch

Durchblutung (bis 4-5fach) an, und es verringert sich der

Ventilations-Perfusions-"Mismatch" - der

Sauerstoffpartialdruckunterschied Lungenspitze - Lungenbasis nimmt ab Schwerkraftbedingt

ist der Druck im Pleuraspalt in oben gelegenen Abschnitten stärker

negativ als in unten gelegenen, etwa -0,8 vs. -0,3 kPa ("oben" und "unten" bezieht sich jeweils auf die Richtung der Schwerkraft). Dadurch sind oben gelegene Alveolen stärker aufgedehnt und werden bei der Einatmung geringer geweitet als

unten gelegene; unten gelegene werden besser belüftet. Analoges gilt

für die Durchblutung: Pulmonale Blutgefäße (vom "passiven" P-Typ) sind

unten stärker geweitet und besser durchblutet als oben: Bei aufrechter Körperlage sind die Lungenspitzen am schwächsten, die Lungenbasis am stärksten durchblutet. Die

höhenabhängige Änderung der Durchblutung ist stärker als die der

Belüftung, daher ist der Ventilations- Perfusions- Quotient oben hoch (~3,0), unten niedrig

(~0,6). Blutprobenanalysen aus verschiedenen Lungenabschnitten geben

Auskunft über deren jeweiliges Belüftungs- Durchblutungs- Verhältnis:

Blut aus "oberen" Lungenabschnitten ist besonders gut arterialisiert. Bei

körperlicher Belastung steigen sowohl Belüftung (bis ~20-fach) als auch

Durchblutung (bis 4-5fach) an, und es verringert sich der

Ventilations-Perfusions-"Mismatch" - der

Sauerstoffpartialdruckunterschied Lungenspitze - Lungenbasis nimmt ab Hypoxie bewirkt

pulmonale Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand- Mechanismus: schlecht

belüftete Lungenabschnitte sind gering durchblutet, Blut fließt in

besser belüftete Lungenabschnitte). Generelle Hypoxie führt zu

pulmonaler Hypertonie, der Kapillardruck steigt, Flüssigkeit tritt in

das Interstitium aus, bei noch höherem Druck in die Alveolen

(Lungenödem) Hypoxie bewirkt

pulmonale Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand- Mechanismus: schlecht

belüftete Lungenabschnitte sind gering durchblutet, Blut fließt in

besser belüftete Lungenabschnitte). Generelle Hypoxie führt zu

pulmonaler Hypertonie, der Kapillardruck steigt, Flüssigkeit tritt in

das Interstitium aus, bei noch höherem Druck in die Alveolen

(Lungenödem) Adrenalin senkt über β2-Rezeptoren den Tonus der Bronchien, der Atemwegwiderstand sinkt, die Atmung wird erleichtert (Stress, Belastung) Adrenalin senkt über β2-Rezeptoren den Tonus der Bronchien, der Atemwegwiderstand sinkt, die Atmung wird erleichtert (Stress, Belastung) |