Infektionsschutz im Respirationssystem

Infektionsschutz im Respirationssystem

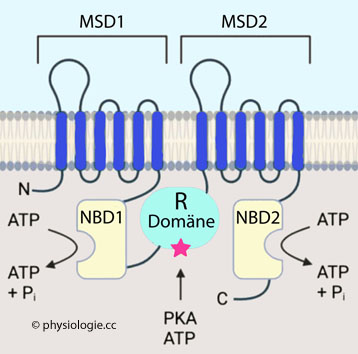

CFTR = Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator

CFTR = Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator| Mit

der Luft atmen wir zwangsläufig nicht nur Gase, sondern auch Staub ein,

und damit Mikroorganismen (Infektionsgefahr), Ruß etc. Je kleiner die

Teilchen (Feinstaub), desto liefer dringen sie in die Lunge ein und

können sogar in Blut- und Lymphbahn gelangen. Die zuführenden Luftwege

fangen vieles

ab, bevor die Verunreinigungen in die Alveolen gelangen. Partikel kollidieren mit Schleim (Nase, Rachen, Kehlkopf, Trachea, Bronchien), bleiben in diesem hängen und werden von der Aktivität der Flimmerhärchen aus den Atemwegen in den Rachen zurücktransportiert (mukoziliäre Clearance). Gelangen sie in den Alveolarbereich (Feinstaub), werden sie hier phagozytiert und abtransportiert, oder sie bleiben vor Ort liegen (und färben die Lunge allenfalls grau bis schwarz). Zusätzlich verfügt die Lunge über reflektorischen (Räuspern, Husten, Niesen) und immunologischen Schutz - humoral (z.B. sezernierte Antikörper, Komplement, Defensine) und zellulär (Phagozyten, Lymphozyten etc). |

Nasenschleimhaut

Nasenschleimhaut  Mukoziliäre Clearance

Mukoziliäre Clearance  Angeborener Immunschutz

Angeborener Immunschutz  Adaptiver Immunschutz

Adaptiver Immunschutz

Abbildung: Durch die Nase geatmete Luft gelangt durch enge Spalträume, die reich mit submukösen Drüsen versehen sind

Abbildung: Durch die Nase geatmete Luft gelangt durch enge Spalträume, die reich mit submukösen Drüsen versehen sind ).

).

Abbildung): Submuköse Drüsen auf den Nasenmuscheln (conchae nasales) und glandulae

nasales anteriores (vordere Nasendrüsen) des vorderen Nasenraumes

produzieren kontinuierlich mucinhältigen Schleim, in dem Beimengungen zur Atemluft

(Gase, Flüssigkeiten, Partikel, Mikroorganismen) im Zuge der

Luftströmung "hängen bleiben" (die Schleimhaut verfügt über Flimmerhärchen) - und zwar umso besser, je intensiver der

Luft-Schleimhaut-Kontakt ist (vergrößerte Oberfläche durch die Struktur der Nasenmuscheln).

Abbildung): Submuköse Drüsen auf den Nasenmuscheln (conchae nasales) und glandulae

nasales anteriores (vordere Nasendrüsen) des vorderen Nasenraumes

produzieren kontinuierlich mucinhältigen Schleim, in dem Beimengungen zur Atemluft

(Gase, Flüssigkeiten, Partikel, Mikroorganismen) im Zuge der

Luftströmung "hängen bleiben" (die Schleimhaut verfügt über Flimmerhärchen) - und zwar umso besser, je intensiver der

Luft-Schleimhaut-Kontakt ist (vergrößerte Oberfläche durch die Struktur der Nasenmuscheln).

Abbildung: Mucine sind Hauptbestandteile des Nasen- und Bronchialsekrets

Abbildung: Mucine sind Hauptbestandteile des Nasen- und Bronchialsekrets

Dabei werden nicht nur lipo-, sondern auch hydrophile

Moleküle absorbiert, sogar mit erheblichem Molekulargewicht - z.B.

Oxytozin (~1 kD) oder auch Insulin (fast 6 kD!), das bei intranasaler

Applikation je nach Galenik zu 2 bis 60% aufgenommen wird.

Dabei werden nicht nur lipo-, sondern auch hydrophile

Moleküle absorbiert, sogar mit erheblichem Molekulargewicht - z.B.

Oxytozin (~1 kD) oder auch Insulin (fast 6 kD!), das bei intranasaler

Applikation je nach Galenik zu 2 bis 60% aufgenommen wird.

Abbildung: Lymphatischer Rachenring

Abbildung: Lymphatischer Rachenring

Abbildung): Im Bereich des Nasen- und Mundrachens liegen als

immunologische "Abfangstationen" lymphoide Gewebe, die Gaumen- und

Rachenmandeln (Tonsillen). Sind diese vergrößert (insbesondere bei

Kindern), spricht man von Adenoiden (Rachenmandelhyperplasie).

Abbildung): Im Bereich des Nasen- und Mundrachens liegen als

immunologische "Abfangstationen" lymphoide Gewebe, die Gaumen- und

Rachenmandeln (Tonsillen). Sind diese vergrößert (insbesondere bei

Kindern), spricht man von Adenoiden (Rachenmandelhyperplasie).

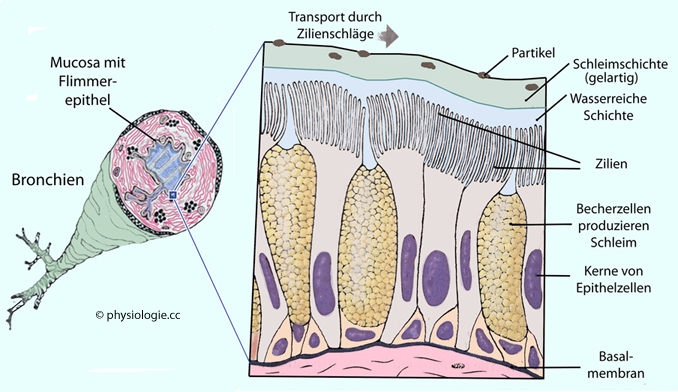

Abbildung: Reinigung der Atemwege (mukoziliäre Clearance)

Abbildung: Reinigung der Atemwege (mukoziliäre Clearance)

Flimmerepithel

befindet sich auf der Oberfläche der Luftwege, auch im Mittelohr und

allen Nebenhöhlen. Seine Flimmerhärchen (Zilien) sind ~6 µm lang und

haben einen Durchmesser von ~0,25 µm (pro µm2 Luftwegoberfläche finden sich ~10 Flimmerhärchen).

Flimmerepithel

befindet sich auf der Oberfläche der Luftwege, auch im Mittelohr und

allen Nebenhöhlen. Seine Flimmerhärchen (Zilien) sind ~6 µm lang und

haben einen Durchmesser von ~0,25 µm (pro µm2 Luftwegoberfläche finden sich ~10 Flimmerhärchen).| Mukoziliärer Schleimtransport ~ 1 cm/min |

s. auch dort)

unterstützt den

Reinigungsmechanismus der Atemwege, insbesondere dann, wenn der

mukoziliäre Reinigungsmechanismus nicht ausreicht oder beeinträchtigt

ist (z.B. bei Rauchern). Beim Husten sind Druckwerte von bis zu 400

mmHg / 50 kPa (!) registriert worden. Solche Phasen hohen

intrathorakalen Drucks treiben Blut in die Peripherie (die zentralen

Venen haben keine Klappen), die diastolische Füllung der Ventrikel und

die Pumpleistung des Herzens nehmen ab; intensiver Husten kann

Schwindelgefühl oder Benommenheit verursachen.

s. auch dort)

unterstützt den

Reinigungsmechanismus der Atemwege, insbesondere dann, wenn der

mukoziliäre Reinigungsmechanismus nicht ausreicht oder beeinträchtigt

ist (z.B. bei Rauchern). Beim Husten sind Druckwerte von bis zu 400

mmHg / 50 kPa (!) registriert worden. Solche Phasen hohen

intrathorakalen Drucks treiben Blut in die Peripherie (die zentralen

Venen haben keine Klappen), die diastolische Füllung der Ventrikel und

die Pumpleistung des Herzens nehmen ab; intensiver Husten kann

Schwindelgefühl oder Benommenheit verursachen. Becherzellen (goblet cells,

Becherzellen (goblet cells,  Abbildung unten) stehen zwischen Flimmerepithelzellen in der Schleimhaut und sezernieren Glykoproteine (Mucin), die große

Mengen an Flüssigkeit binden und dem Schleim eine

gelartige Konsistenz verleihen ("Gelphase", s. Text und Abbildungen). Becherzellen sezernieren auch Defensine, Lysozyme, Lactoferrin

Abbildung unten) stehen zwischen Flimmerepithelzellen in der Schleimhaut und sezernieren Glykoproteine (Mucin), die große

Mengen an Flüssigkeit binden und dem Schleim eine

gelartige Konsistenz verleihen ("Gelphase", s. Text und Abbildungen). Becherzellen sezernieren auch Defensine, Lysozyme, Lactoferrin  , auch Zytokine (Immunmodulation), sekretorische Antikörper (IgA) (s. unten).

, auch Zytokine (Immunmodulation), sekretorische Antikörper (IgA) (s. unten). Zur Einstellung des Flüssigkeitsgehalts exprimieren (wie auch andere Schleimhautzellen in Verdauungs- und Urogenitalsystem) Bronchusepithelzellen einen cAMP-regulierten Ionenkanal, den Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)

Zur Einstellung des Flüssigkeitsgehalts exprimieren (wie auch andere Schleimhautzellen in Verdauungs- und Urogenitalsystem) Bronchusepithelzellen einen cAMP-regulierten Ionenkanal, den Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)  (

( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: CFTR-Ionenkanal

Abbildung: CFTR-Ionenkanal

| Chloridkanäle (CFTR) in der apikalen Membran

von Bronchialepithelzellen erleichtern den Chloridausstrom und ermöglichen ausreichende Sekretion von

Kochsalz (NaCl) sowie Wasser (osmotisch) Defekte CFTR verursachen Mukoviszidose: Na+ wird vermehrt aus dem Bronchiallumen resorbiert, das Bronchialsekret verliert an Flüssigkeit und wird eingedickt |

Eine

wasserreiche Schicht ("Solphase") - sie weist

eine geringe Viskosität auf, was den Flimmerschlag der Zilien

erleichtert. Sie bildet weiters ein Flüssigkeitsreservoir, das bei

unterschiedlichem Wasserverlust über die Atmung Mikrozirkulation und

Gewebehydrierung stabilisieren hilft. Der transepitheliale - osmotisch

angetriebene - Transport von Wasser erfolgt hauptsächlich transzellulär

unter Beteiligung verschiedener Aquaporine in apikaler und basolateraler Membran der epithelialen Wandzellen

Eine

wasserreiche Schicht ("Solphase") - sie weist

eine geringe Viskosität auf, was den Flimmerschlag der Zilien

erleichtert. Sie bildet weiters ein Flüssigkeitsreservoir, das bei

unterschiedlichem Wasserverlust über die Atmung Mikrozirkulation und

Gewebehydrierung stabilisieren hilft. Der transepitheliale - osmotisch

angetriebene - Transport von Wasser erfolgt hauptsächlich transzellulär

unter Beteiligung verschiedener Aquaporine in apikaler und basolateraler Membran der epithelialen Wandzellen Eine

zähere, mucinreiche Schicht ("Gelphase"), welche Partikel aus der Luftphase im

Bronchus auffängt ("Impaktation") und die so den Transport von Partikeln

Richtung Kehlkopf (pro Minute ~10 mm) unterstützt (

Eine

zähere, mucinreiche Schicht ("Gelphase"), welche Partikel aus der Luftphase im

Bronchus auffängt ("Impaktation") und die so den Transport von Partikeln

Richtung Kehlkopf (pro Minute ~10 mm) unterstützt ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Respiratorisches Flimmerepithel

Abbildung: Respiratorisches Flimmerepithel

Über die (~3.108) Alveolen können Pharmaka appliziert werden, was den Vorteil einer großen Resorptionsoberfläche (etwa 100 m2) und einer systemischen Wirkung unter Umgehung der Leber (kein First-pass-Effekt) bietet. Dadurch ist eine hohe Bioverfügbarkeit

z.B. von Peptiden erzielbar. Will man diese systemische Wirkung

erreichen, muss die Teilchengröße der dabei verwendeten Aerosole

zwischen 1 und 6 µm betragen, um einerseits Wiederausatmung (<1 µm),

andererseits Impaktation in den zuführenden Luftwegen (>6 µm) zu minimieren, d.h. die Tröpfchen in die Alveolen zu bringen.

Über die (~3.108) Alveolen können Pharmaka appliziert werden, was den Vorteil einer großen Resorptionsoberfläche (etwa 100 m2) und einer systemischen Wirkung unter Umgehung der Leber (kein First-pass-Effekt) bietet. Dadurch ist eine hohe Bioverfügbarkeit

z.B. von Peptiden erzielbar. Will man diese systemische Wirkung

erreichen, muss die Teilchengröße der dabei verwendeten Aerosole

zwischen 1 und 6 µm betragen, um einerseits Wiederausatmung (<1 µm),

andererseits Impaktation in den zuführenden Luftwegen (>6 µm) zu minimieren, d.h. die Tröpfchen in die Alveolen zu bringen.  Teilchen bis etwa 2,5 µm (Ruß, Bakterien,..) können vom Bronchialsystem

durch Sedimentation und mukoziliäre Clearance abgefangen werden.

Kleinere Partikel (Feinstaub: <2,5 µm) gelangen bis in die Alveolen. Hier springen verschiedene Mechanismen ein, welche die Eindringlinge in die Atemwege zurückbefördern (Husten), teils unspezifisch (Alveolarmakrophagen) oder spezifisch bekämpfen, teils in das Körperinnere weitertransportieren (Lymphe).

Teilchen bis etwa 2,5 µm (Ruß, Bakterien,..) können vom Bronchialsystem

durch Sedimentation und mukoziliäre Clearance abgefangen werden.

Kleinere Partikel (Feinstaub: <2,5 µm) gelangen bis in die Alveolen. Hier springen verschiedene Mechanismen ein, welche die Eindringlinge in die Atemwege zurückbefördern (Husten), teils unspezifisch (Alveolarmakrophagen) oder spezifisch bekämpfen, teils in das Körperinnere weitertransportieren (Lymphe). s. dort). Alveolarmakrophagen (Staubzellen) stammen von Blutmonozyten ab und entfernen Fremdkörper aus der Alveole.

s. dort). Alveolarmakrophagen (Staubzellen) stammen von Blutmonozyten ab und entfernen Fremdkörper aus der Alveole. s. dort):

s. dort):

s. auch dort), wie auch Clara-Zellen im Bronchialsystem, die insbesondere an der unspezifischen Abwehr beteiligt sind

s. auch dort), wie auch Clara-Zellen im Bronchialsystem, die insbesondere an der unspezifischen Abwehr beteiligt sind Zu dendritischen Zellen s. dort

Zu dendritischen Zellen s. dort

Zu T-Zellen s. dort

Zu T-Zellen s. dort

Zu Plasmazellen s. dort

Zu Plasmazellen s. dort  Zu Makrophagen s. dort

Zu Makrophagen s. dort

Husten, Räuspern, Niesen

- dabei werden Partikel im Bereich des Larynx bis auf ~50 m/s

beschleunigt, was Schleim und Partikel von der Oberfläche der Luftwege

reißt und in den Pharynx bzw. nach außen befördert

Husten, Räuspern, Niesen

- dabei werden Partikel im Bereich des Larynx bis auf ~50 m/s

beschleunigt, was Schleim und Partikel von der Oberfläche der Luftwege

reißt und in den Pharynx bzw. nach außen befördert| Maximale Luftgeschwindigkeit beim Niesen ~50 m/s (180 km/h) |

Mukoziliäre

Clearance:

Staub- und Rußteilchen, Tröpfchen usw. bleiben im

Bronchialsekret (Mukus) haften und werden vom Flimmerepithel (Zilien)

in den Rachenraum befördert (Geschwindigkeit: ~1 cm/min; Kinozilien in

der Trachea schlagen ~20mal pro Sekunde), anschließend

ausgehustet oder verschluckt. (Rauchen neutralisiert diese

Reinigungsfunktion.)

Mukoziliäre

Clearance:

Staub- und Rußteilchen, Tröpfchen usw. bleiben im

Bronchialsekret (Mukus) haften und werden vom Flimmerepithel (Zilien)

in den Rachenraum befördert (Geschwindigkeit: ~1 cm/min; Kinozilien in

der Trachea schlagen ~20mal pro Sekunde), anschließend

ausgehustet oder verschluckt. (Rauchen neutralisiert diese

Reinigungsfunktion.) Tracheobronchialsekret schützt und befeuchtet die Atemwege und stellt Immunsubstanzen bereit

Tracheobronchialsekret schützt und befeuchtet die Atemwege und stellt Immunsubstanzen bereit  Alveolarsekret: Hier spielen Surfactants

Alveolarsekret: Hier spielen Surfactants

eine

besondere Rolle. Diese werden von Typ-II-Alveolarzellen (Pneumozyten)

produziert und nehmen eine komplexe Tertiärstruktur ein, welche den

Verbleib in der

(sich verkleinernden) Alveole erschwert und den Weitertransport in die

Bronchien begünstigt (Surfactant-Pumpe).

Damit gelangen auch "gefangene" Partikel aus dem Alveolarbereich in die

Bronchien und werden mit der mukoziliären Clearance abtransportiert - sofern sie nicht von Makrophagen geschnappt wurden (

eine

besondere Rolle. Diese werden von Typ-II-Alveolarzellen (Pneumozyten)

produziert und nehmen eine komplexe Tertiärstruktur ein, welche den

Verbleib in der

(sich verkleinernden) Alveole erschwert und den Weitertransport in die

Bronchien begünstigt (Surfactant-Pumpe).

Damit gelangen auch "gefangene" Partikel aus dem Alveolarbereich in die

Bronchien und werden mit der mukoziliären Clearance abtransportiert - sofern sie nicht von Makrophagen geschnappt wurden ( Abbildung).

Abbildung). SP-A und SP-D vermitteln angeborene Immunität, sie binden an Viren und Bakterien (carbohydrate recognition domains) und regen so über Opsonisierung Makrophagen zur Phagozytose an

SP-A und SP-D vermitteln angeborene Immunität, sie binden an Viren und Bakterien (carbohydrate recognition domains) und regen so über Opsonisierung Makrophagen zur Phagozytose an SP-B

und SP-C sind hydrophob und beschleunigen die Einlagerung von Lipiden -

dadurch beteiligen sie sich an der Aufrechterhaltung der

biophysikalischen Eigenschaften der Alveolarauskleidung

SP-B

und SP-C sind hydrophob und beschleunigen die Einlagerung von Lipiden -

dadurch beteiligen sie sich an der Aufrechterhaltung der

biophysikalischen Eigenschaften der Alveolarauskleidung In den Sekreten bedinden sich u.a. Glutathion (aus 3 Aminosäuren bestehendes Antioxidans), Lysozyme, Komplementfaktoren, Defensine.

In den Sekreten bedinden sich u.a. Glutathion (aus 3 Aminosäuren bestehendes Antioxidans), Lysozyme, Komplementfaktoren, Defensine. sind Peptide des respiratorischen Epithels, bei entzündlichen Vorgängen werden sie

auch von Neutrophilen produziert. Defensine greifen Mikroben an, vermutlich durch Perforierung der Bakterienwand.

Sie scheinen nur bei niedriger Salzkonzentration zu wirken. Dies

würde zur Erklärung beitragen, warum bei Patienten, die an

zystischer Fibrose leiden, die Atemwege leichter geschädigt

und infiziert werden.

sind Peptide des respiratorischen Epithels, bei entzündlichen Vorgängen werden sie

auch von Neutrophilen produziert. Defensine greifen Mikroben an, vermutlich durch Perforierung der Bakterienwand.

Sie scheinen nur bei niedriger Salzkonzentration zu wirken. Dies

würde zur Erklärung beitragen, warum bei Patienten, die an

zystischer Fibrose leiden, die Atemwege leichter geschädigt

und infiziert werden. Proteinasehemmer

(Antiproteasen). Diese werden durch Sauerstoff- und Stickstoffradikale inaktiviert, was z.B. beim Rauchen geschieht und dessen schädliche Wirkung z.T. erklärt. Durch Einwirkung von Sauerstoffradikalen entsteht u.a. H2O2 (Wasserstoffperoxid), das führt zur Lipid-Peroxidation. Auch können AGE's - advanced glycation end products -, Glykationsprodukte aus Protein und Zucker. entstehen.

Proteinasehemmer

(Antiproteasen). Diese werden durch Sauerstoff- und Stickstoffradikale inaktiviert, was z.B. beim Rauchen geschieht und dessen schädliche Wirkung z.T. erklärt. Durch Einwirkung von Sauerstoffradikalen entsteht u.a. H2O2 (Wasserstoffperoxid), das führt zur Lipid-Peroxidation. Auch können AGE's - advanced glycation end products -, Glykationsprodukte aus Protein und Zucker. entstehen. Antioxidativ wirkende Moleküle sind z.B.

Antioxidativ wirkende Moleküle sind z.B. Transferrin (Eisentransporter im Blut),

Transferrin (Eisentransporter im Blut), Lactoferrin (außer in der Milch u.a. auch in Speichel, Tränenflüssigkeit, Nasen- und Bronchialsekret, Schweiß),

Lactoferrin (außer in der Milch u.a. auch in Speichel, Tränenflüssigkeit, Nasen- und Bronchialsekret, Schweiß), Glutathion

Glutathion

,

,  Superoxid-Dismutase (eine Sammelbezeichnung für Proteine, die Superoxid-Anionen zu Wasserstoffperoxid umwandeln).

Superoxid-Dismutase (eine Sammelbezeichnung für Proteine, die Superoxid-Anionen zu Wasserstoffperoxid umwandeln). Phagozytärer Schutz:

Monozyten (Blut!), Alveolarmakrophagen (

Phagozytärer Schutz:

Monozyten (Blut!), Alveolarmakrophagen ( Abbildung). Alveolarmakrophagen stammen

von Monozyten ab, wandern über den Blutkreislauf in

die Lunge ein und haften sich am Endothel der Lungenkapillaren an. Sie befördern an der Oberfläche der Luftwege phagozytierte Fremdkörper in die Lymphknoten,

wo diese abgebaut oder gespeichert werden können, und bilden auch

Zytokine.

Abbildung). Alveolarmakrophagen stammen

von Monozyten ab, wandern über den Blutkreislauf in

die Lunge ein und haften sich am Endothel der Lungenkapillaren an. Sie befördern an der Oberfläche der Luftwege phagozytierte Fremdkörper in die Lymphknoten,

wo diese abgebaut oder gespeichert werden können, und bilden auch

Zytokine.

Abbildung: Lymphatischer Apparat in der Lunge

Abbildung: Lymphatischer Apparat in der Lunge Antikörpervermittelter Schutz:

Antikörpervermittelter Schutz: Sekretorisches

Immunglobulin ist die am stärksten produzierte

Immunglobulinklasse (80% der B-Zellen liegen unter

Schleimhautoberflächen). Treten IgA-Moleküle zwischen Epithelzellen an

die Oberfläche, werden sie mit einer sekretorischen Komponente versehen, liegen dann dimer vor (sIgA) und werden auch in das Bronchialsekret abgesondert.

Sekretorisches

Immunglobulin ist die am stärksten produzierte

Immunglobulinklasse (80% der B-Zellen liegen unter

Schleimhautoberflächen). Treten IgA-Moleküle zwischen Epithelzellen an

die Oberfläche, werden sie mit einer sekretorischen Komponente versehen, liegen dann dimer vor (sIgA) und werden auch in das Bronchialsekret abgesondert. Abbildung). Es gelangt über den

Ig-Rezeptormechanismus durch die Schleimhaut an deren

Oberfläche. Bei Allergien spielt weiters IgE

eine Rolle (z.B. Heuschnupfen). Mastzellen sind im Bereich der Luftwege

reichlich vorhanden, sodass reichlich Histamin freigesetzt werden kann

und die Bronchien verengt (asthma bronchiale),

Abbildung). Es gelangt über den

Ig-Rezeptormechanismus durch die Schleimhaut an deren

Oberfläche. Bei Allergien spielt weiters IgE

eine Rolle (z.B. Heuschnupfen). Mastzellen sind im Bereich der Luftwege

reichlich vorhanden, sodass reichlich Histamin freigesetzt werden kann

und die Bronchien verengt (asthma bronchiale), Immunglobuline aus dem

Blutplasma (IgG). IgG-Moleküle sind komplementaktivierend, können direkte zytotoxische Wirkung entfalten (membrane attack complex MAC) und Plasmazellen aktivieren.

Immunglobuline aus dem

Blutplasma (IgG). IgG-Moleküle sind komplementaktivierend, können direkte zytotoxische Wirkung entfalten (membrane attack complex MAC) und Plasmazellen aktivieren. Antigenpräsentation an

Lymphozyten (Makrophagen, Monozyten, dendritische Zellen, Epithelzellen)

Antigenpräsentation an

Lymphozyten (Makrophagen, Monozyten, dendritische Zellen, Epithelzellen) Zelluläre Immunantworten

Zelluläre Immunantworten  zytokinvermittelt

zytokinvermittelt direkte zelluläre Zytotoxizität

direkte zelluläre Zytotoxizität Nicht-lymphozytäre zelluläre Immunantworten:

Nicht-lymphozytäre zelluläre Immunantworten: mastzellabhängig

mastzellabhängig eosinophilenabhängig

eosinophilenabhängig

Nasen- und Rachenraum, Luftröhre und Bronchien fangen Aerosole, Staubpartikel und Mikroorganismen

ab, indem sie einen mucinreichen Schleimfilm produzieren und die Luft

durch enge Öffnungen leiten. Schwellkörper (Nasenmuscheln), Flimmerhärchen (Luftwege, Mittelohr, Nebenhöhlen) und Mucin

intensivieren die Reinigungsfunktion. Schwellen die

Nasenmuscheln an (Nachtschlaf), wird die Luft intensiv gefiltert, die Nasenpassage aber erschwert. Die Nebenhöhlen produzieren mit insgesamt

~2 m2 Schleimhaut große Sekretmengen, die zum Pharynx abfließen. Die Nasenschleimhaut (~100 cm2)

resorbiert lipo- und hydrophile Moleküle bis zu mehreren kD Masse (je

nach Galenik bis zu 60%). Gaumen- und Rachenmandeln sind Immunorgane

(lymphatischer Rachenring) Nasen- und Rachenraum, Luftröhre und Bronchien fangen Aerosole, Staubpartikel und Mikroorganismen

ab, indem sie einen mucinreichen Schleimfilm produzieren und die Luft

durch enge Öffnungen leiten. Schwellkörper (Nasenmuscheln), Flimmerhärchen (Luftwege, Mittelohr, Nebenhöhlen) und Mucin

intensivieren die Reinigungsfunktion. Schwellen die

Nasenmuscheln an (Nachtschlaf), wird die Luft intensiv gefiltert, die Nasenpassage aber erschwert. Die Nebenhöhlen produzieren mit insgesamt

~2 m2 Schleimhaut große Sekretmengen, die zum Pharynx abfließen. Die Nasenschleimhaut (~100 cm2)

resorbiert lipo- und hydrophile Moleküle bis zu mehreren kD Masse (je

nach Galenik bis zu 60%). Gaumen- und Rachenmandeln sind Immunorgane

(lymphatischer Rachenring) Der apikale Chloridkanal Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR: beeinträchtigt bei Mukoviszidose) fördert den Wasser- und Salztransport: Chlorid gelangt durch ihn aus der Bronchialepithelzelle, Wasser folgt osmotisch nach, ein ausreichendes Flüssigkeitsvolumen des Bronchialsekrets wird sichergestellt. Die Schleimproduktion wird cholinerg (parasympathisch) angeregt. Flimmerhärchen (Zilien) verursachen mit koordinierten Flimmerschlägen (Frequenz 15-25/s;

Dynein-Mechanismus) einen oralwärts gerichteten Schleimstrom

(mukoziliäre Clearance 1-2 cm/min), der die Teilchen zum Rachen

befördert, wo sie verschluckt werden. Husten und Niesen unterstützt

den Reinigungsmechanismus Der apikale Chloridkanal Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR: beeinträchtigt bei Mukoviszidose) fördert den Wasser- und Salztransport: Chlorid gelangt durch ihn aus der Bronchialepithelzelle, Wasser folgt osmotisch nach, ein ausreichendes Flüssigkeitsvolumen des Bronchialsekrets wird sichergestellt. Die Schleimproduktion wird cholinerg (parasympathisch) angeregt. Flimmerhärchen (Zilien) verursachen mit koordinierten Flimmerschlägen (Frequenz 15-25/s;

Dynein-Mechanismus) einen oralwärts gerichteten Schleimstrom

(mukoziliäre Clearance 1-2 cm/min), der die Teilchen zum Rachen

befördert, wo sie verschluckt werden. Husten und Niesen unterstützt

den Reinigungsmechanismus Sekretorische

Epithelzellen der Atemwege bilden Glykoproteine (Mucin), Zytokine

(Immunmodulation), sekretorische Antikörper (IgA), Defensine, Lysozyme,

Laktoferrin. Der Schleimfilm auf dem Flimmerepithel ist zweischichtig:

Eine wasserreiche "Solphase" erleichtert den Flimmerschlag, eine

zähere, mucinreiche "Gelphase" fängt Partikel auf. Teilchen bis etwa

2,5 µm werden vom Bronchialsystem durch Sedimentation und mukoziliäre

Clearance abgefangen, kleinere (Feinstaub: <2,5 µm) gelangen bis in

die Alveolen, werden von Alveolarmakrophagen aufgenommen und in das Lymphsystem befördert, wo sie abgebaut oder gespeichert werden Sekretorische

Epithelzellen der Atemwege bilden Glykoproteine (Mucin), Zytokine

(Immunmodulation), sekretorische Antikörper (IgA), Defensine, Lysozyme,

Laktoferrin. Der Schleimfilm auf dem Flimmerepithel ist zweischichtig:

Eine wasserreiche "Solphase" erleichtert den Flimmerschlag, eine

zähere, mucinreiche "Gelphase" fängt Partikel auf. Teilchen bis etwa

2,5 µm werden vom Bronchialsystem durch Sedimentation und mukoziliäre

Clearance abgefangen, kleinere (Feinstaub: <2,5 µm) gelangen bis in

die Alveolen, werden von Alveolarmakrophagen aufgenommen und in das Lymphsystem befördert, wo sie abgebaut oder gespeichert werden Unspezifische

pulmonale Abwehrmechanismen umfassen Husten, Niesen, mukoziliäre

Clearance, Sekrete, zelluläre Abwehr. Das Tracheobronchialsekret

schützt und befeuchtet die Atemwege und stellt Immunsubstanzen bereit. Alveolarepithelzellen

(Pneumozyten) sind vom Typ 1 (>90% der

Alveolaroberfläche) und Typ 2 (hochepithelial, produzieren Surfactant). Das Alveolarsekret enthält Antioxidantien (Glutathion, Superoxiddismutase, Laktoferrin, Transferrin), Lysozyme, Komplementfaktoren, Defensine (greifen Mikroben an). Surfactant besteht zu 10% aus surfactant-assoziierten Proteinen (SP-A, SP-B, SP-C und SP-D).

SP-A und SP-D vermitteln angeborene Immunität, sie binden an Viren und

Bakterien und regen Makrophagen zur Phagozytose an. SP-B und SP-C sind

hydrophob und beschleunigen die Einlagerung von Lipiden

(Alveolarauskleidung) Unspezifische

pulmonale Abwehrmechanismen umfassen Husten, Niesen, mukoziliäre

Clearance, Sekrete, zelluläre Abwehr. Das Tracheobronchialsekret

schützt und befeuchtet die Atemwege und stellt Immunsubstanzen bereit. Alveolarepithelzellen

(Pneumozyten) sind vom Typ 1 (>90% der

Alveolaroberfläche) und Typ 2 (hochepithelial, produzieren Surfactant). Das Alveolarsekret enthält Antioxidantien (Glutathion, Superoxiddismutase, Laktoferrin, Transferrin), Lysozyme, Komplementfaktoren, Defensine (greifen Mikroben an). Surfactant besteht zu 10% aus surfactant-assoziierten Proteinen (SP-A, SP-B, SP-C und SP-D).

SP-A und SP-D vermitteln angeborene Immunität, sie binden an Viren und

Bakterien und regen Makrophagen zur Phagozytose an. SP-B und SP-C sind

hydrophob und beschleunigen die Einlagerung von Lipiden

(Alveolarauskleidung) Spezifische

Abwehrmechanismen schützen über sekretorisches Immunglobulin A, vor allem im oberen

Respirationstrakt. Dendritische Zellen zwischen mukösen Epithelzellen

und in der lamina propria sammeln Antigene und präsentieren diese in

Lymphknoten an naive T-Tellen. Diese entwickeln sich vor allem zu Th2-Zellen,

die zurück in die Bronchialschleimhaut wandern und dort durch "ihre"

Antigene reaktiviert werden können. IgG-Moleküle sind

komplementaktivierend, können direkte zytotoxische Wirkung entfalten und Plasmazellen aktivieren. Zelluläre

Immunantworten können zytokinvermittelt, lymphozytär, mastzell- oder

eosinophilenabhängig erfolgen Spezifische

Abwehrmechanismen schützen über sekretorisches Immunglobulin A, vor allem im oberen

Respirationstrakt. Dendritische Zellen zwischen mukösen Epithelzellen

und in der lamina propria sammeln Antigene und präsentieren diese in

Lymphknoten an naive T-Tellen. Diese entwickeln sich vor allem zu Th2-Zellen,

die zurück in die Bronchialschleimhaut wandern und dort durch "ihre"

Antigene reaktiviert werden können. IgG-Moleküle sind

komplementaktivierend, können direkte zytotoxische Wirkung entfalten und Plasmazellen aktivieren. Zelluläre

Immunantworten können zytokinvermittelt, lymphozytär, mastzell- oder

eosinophilenabhängig erfolgen |