Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Transport,

Metabolismus und Clearance

Transport,

Metabolismus und Clearance

Dynamik: δύναμις = Kraft

Dynamik: δύναμις = Kraft| Die

Konzentration eines Hormons / Wirkstoffs im Blut hängt von mehreren Faktoren ab: Anfangsmenge und

Produktionsrate, Aufnahme und Verteilung im Körper, Abbau und Ausscheidung (Clearance). Kinetik beschreibt, wie der Organismus

mit einem Stoff (Hormon, Medikament,..) verfährt. Unter Bioverfügbarkeit versteht man den Anteil des Hormons (Wirkstoffs), der ein Kompartiment (Kreislauf, Gewebe) erreicht, in dem es aktiv wird. Die biologische Halbwertszeit sagt aus, wie rasch ein in das System eingebrachter Stoff auf die Hälfte seiner Ausgangskonzentration abnimmt (durch Aufnahme in Zellen, Diffusion in die Blutbahn, Speicherung im Fettgewebe, Modifikation, Abbau, Ausscheidung). Die Dynamik eines Hormons beschreibt die Art und Weise seiner Wirkung auf den Organismus. Die Wirkung wird vermittelt durch Rezeptoraktivierung und zelluläre Folgevorgänge (wie Ioneneinstrom, Enzymaktivierung, Transkription, Synthesevorgänge). Ob das Hormon fett- (hydrophob) oder wasserlöslich (hydrophil) ist, spielt eine große Rolle: So werden hydrophile Hormone (z.B. Proteohormone) in Vesikeln gespeichert und können aus diesen bei Bedarf wieder freigesetzt werden; für lipophile (z.B. Steroide) kommt das nicht in Frage (Vesikelwände wären für sie kein Hindernis), sie werden durch Enzyminduktion neu synthetisiert. |

(Pharmako)-Kinetik

(Pharmako)-Kinetik  (Pharmako-) Dynamik

(Pharmako-) Dynamik

Applikationsformen

Applikationsformen Kompartiment

Kompartiment  Bioverfügbarkeit

Bioverfügbarkeit

Core messages

Core messages Abbildung), und wenn sie

rasch abgebaut werden, bleiben Änderungen ihrer Konzentration im

Blutkreislauf u.U. unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Bei endokriner

Funktionsweise ist der potentielle Adressat der hormonproduzierenden

Zellen der ganze Organismus. Das bedeutet aber nicht, dass die aktuelle

Konzentration eines Hormons ein direkter Indikator der Aktivität der

Hormondrüse ist; der Blutspiegel ist auch beeinflusst durch die

betreffende Kinetik, also Intensität und Zeitverlauf von Verteilung, Um- und Abbau sowie Entfernung des Hormons aus dem Körper.

Abbildung), und wenn sie

rasch abgebaut werden, bleiben Änderungen ihrer Konzentration im

Blutkreislauf u.U. unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Bei endokriner

Funktionsweise ist der potentielle Adressat der hormonproduzierenden

Zellen der ganze Organismus. Das bedeutet aber nicht, dass die aktuelle

Konzentration eines Hormons ein direkter Indikator der Aktivität der

Hormondrüse ist; der Blutspiegel ist auch beeinflusst durch die

betreffende Kinetik, also Intensität und Zeitverlauf von Verteilung, Um- und Abbau sowie Entfernung des Hormons aus dem Körper.

Abbildung: Informationsübertragung von Zelle zu Zelle

Abbildung: Informationsübertragung von Zelle zu Zelle

Zum Zeitpunkt der Messung anfänglich im Blut vorhandene Menge.

Wird ein Hormon in die Blutbahn abgegeben, verteilt es sich primär im

Plasma (beim Erwachsenen ~3 Liter).

Zum Zeitpunkt der Messung anfänglich im Blut vorhandene Menge.

Wird ein Hormon in die Blutbahn abgegeben, verteilt es sich primär im

Plasma (beim Erwachsenen ~3 Liter).  direkt zur

Verfügung.

direkt zur

Verfügung.  Produktionsrate: Durch Sekretion im hormonproduzierenden Gewebe hinzukommende Menge

Produktionsrate: Durch Sekretion im hormonproduzierenden Gewebe hinzukommende Menge  Einige Hormone werden kontinuierlich in den Extrazellulärraum abgegeben

(ohne spezifische Reizung: "basale Sekretionsrate"), die Produktion verstärkt sich auf

entsprechende Reize hin (z.B. Insulinanstieg infolge

Blutzuckerbelastung)

Einige Hormone werden kontinuierlich in den Extrazellulärraum abgegeben

(ohne spezifische Reizung: "basale Sekretionsrate"), die Produktion verstärkt sich auf

entsprechende Reize hin (z.B. Insulinanstieg infolge

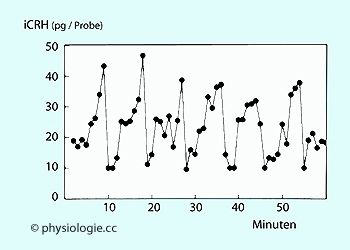

Blutzuckerbelastung) Andere (z.B. des hypothalamisch-hypophysären

Systems) gelangen pulsatil ins Blut (z.B. CRH, Somatoliberin). Hier ist es notwendig, Zeitprofile

der Hormonkonzentration im Blutplasma zu ermitteln, isolierte

Bestimmungen sind zufallsabhängig und nur sehr begrenzt aussagekräftig

Andere (z.B. des hypothalamisch-hypophysären

Systems) gelangen pulsatil ins Blut (z.B. CRH, Somatoliberin). Hier ist es notwendig, Zeitprofile

der Hormonkonzentration im Blutplasma zu ermitteln, isolierte

Bestimmungen sind zufallsabhängig und nur sehr begrenzt aussagekräftig Größe

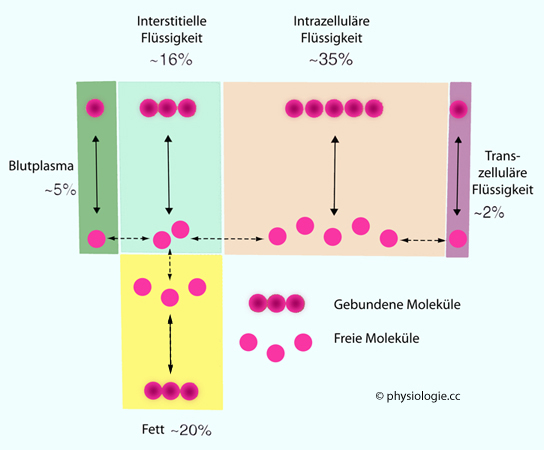

des Verteilungsvolumens (Konzentration = Menge / Volumen). Man unterscheidet verschiedene Verteilungsräume, weil sich Stoffe in diesen

Kompartimenten

unterschiedlich verteilen und verschieden schnell wieder aus

ihnen verschwinden. Zu berücksichtigen ist weiters, dass Stoffe, die sich in einem

Kompartiment verteilen, hier gebunden werden können (z.B. an

Transportproteine); nur ein Teil der Moleküle ist dann frei beweglich

und damit zwischen den Kompartimenten unmittelbar austauschbar

(

Größe

des Verteilungsvolumens (Konzentration = Menge / Volumen). Man unterscheidet verschiedene Verteilungsräume, weil sich Stoffe in diesen

Kompartimenten

unterschiedlich verteilen und verschieden schnell wieder aus

ihnen verschwinden. Zu berücksichtigen ist weiters, dass Stoffe, die sich in einem

Kompartiment verteilen, hier gebunden werden können (z.B. an

Transportproteine); nur ein Teil der Moleküle ist dann frei beweglich

und damit zwischen den Kompartimenten unmittelbar austauschbar

( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Flüssigkeitskompartimente im menschlichen Körper

Abbildung: Flüssigkeitskompartimente im menschlichen Körper

Als Kompartiment

Als Kompartiment  (fluid compartment)

im physiologischen / pharmakokinetischen Sinne bezeichnet man

Verteilungsräume für (von innen oder außen) eingebrachte Stoffe - Hormone, andere Stoffwechselprodukte, Pharmaka etc (über

Applikationsmöglichkeiten s. unten). Die wichtigsten sind - außer Blutplasma (~5% des Körpergewichts) -

(fluid compartment)

im physiologischen / pharmakokinetischen Sinne bezeichnet man

Verteilungsräume für (von innen oder außen) eingebrachte Stoffe - Hormone, andere Stoffwechselprodukte, Pharmaka etc (über

Applikationsmöglichkeiten s. unten). Die wichtigsten sind - außer Blutplasma (~5% des Körpergewichts) -  das Interstitium (~16%),

das Interstitium (~16%), Fettgewebe (~20% - hier reichern sich vor allem lipophile Stoffe an, z.B. Steroidhormone),

Fettgewebe (~20% - hier reichern sich vor allem lipophile Stoffe an, z.B. Steroidhormone),  intrazelluläre Flüssigkeit (~35%) und

intrazelluläre Flüssigkeit (~35%) und  transzelluläre Flüssigkeiten (~2,5% des Körpergewichts - third space:

Flüssigkeit in eigenen Räumen, wie z.B. Plauraspalt, Perikardialraum,

liquor cerebrospinalis, Kammerwasser,

Flüssigkeiten im Darm). Zwischen transzellulären Räumen und dem

Blutplasma steht immer eine Lage von Zellen (z.B. Pleuraepithel,

Ependymzellen im Gehirn, Kapillarendothel im Ziliarkörper), also eine

Schichte intrazellulärer Flüssigkeit.

transzelluläre Flüssigkeiten (~2,5% des Körpergewichts - third space:

Flüssigkeit in eigenen Räumen, wie z.B. Plauraspalt, Perikardialraum,

liquor cerebrospinalis, Kammerwasser,

Flüssigkeiten im Darm). Zwischen transzellulären Räumen und dem

Blutplasma steht immer eine Lage von Zellen (z.B. Pleuraepithel,

Ependymzellen im Gehirn, Kapillarendothel im Ziliarkörper), also eine

Schichte intrazellulärer Flüssigkeit. Entscheidend für die Wirkung eines Hormons (Signalstoffs) ist seine Konzentration am Wirkungsort,

d.h. an den betreffenden Zellen. Dort läßt sich diese aber (im

Allgemeinen) nicht messen; man ist auf Konzentrationsbestimmungen in

Blut (oder anderen Körpersäften, z.B. Harn) angewiesen. Zur Frage, wie

die Substanz auf die Zellen und Gewebe einwirkt (Dynamik),

kommt das Problem, wie der Stoff sich im Körper verteilt und seine

Konzentration mit physiologischen Vorgängen (Synthese, Verteilung,

Aktivierung / Inaktivierung, Abbau, Ausscheidung) zu- und wieder

abnimmt (Kinetik).

Entscheidend für die Wirkung eines Hormons (Signalstoffs) ist seine Konzentration am Wirkungsort,

d.h. an den betreffenden Zellen. Dort läßt sich diese aber (im

Allgemeinen) nicht messen; man ist auf Konzentrationsbestimmungen in

Blut (oder anderen Körpersäften, z.B. Harn) angewiesen. Zur Frage, wie

die Substanz auf die Zellen und Gewebe einwirkt (Dynamik),

kommt das Problem, wie der Stoff sich im Körper verteilt und seine

Konzentration mit physiologischen Vorgängen (Synthese, Verteilung,

Aktivierung / Inaktivierung, Abbau, Ausscheidung) zu- und wieder

abnimmt (Kinetik).  (Pharmakokinetik) beschreibt die Vorgänge, denen ein Wirkstoff (Hormon, Medikament ..)

bei seiner Reise durch den Organismus unterliegt. Sie umfasst Absorption, Distribution, Metabolisierung und Clearance:

(Pharmakokinetik) beschreibt die Vorgänge, denen ein Wirkstoff (Hormon, Medikament ..)

bei seiner Reise durch den Organismus unterliegt. Sie umfasst Absorption, Distribution, Metabolisierung und Clearance: Niere (Harn): Glomeruläre Filtration ungebundener Moleküle, Sekretion in proximalen Tubuli. Über distale Tubuli kann Rückresorption in die Blutbahn erfolgen

Niere (Harn): Glomeruläre Filtration ungebundener Moleküle, Sekretion in proximalen Tubuli. Über distale Tubuli kann Rückresorption in die Blutbahn erfolgen Darm (Stuhl),

Darm (Stuhl),  Leber (Galle),

Leber (Galle),  Haut (Schweiß),

Haut (Schweiß),  Atmung (Exspirationsluft), vor allem pulmonal applizierter Substanzen (Inhalation),

Atmung (Exspirationsluft), vor allem pulmonal applizierter Substanzen (Inhalation), Speichel, Tränen

Speichel, Tränen Muttermilch (kann unerwünschte Effekte beim Baby bewirken)

Muttermilch (kann unerwünschte Effekte beim Baby bewirken)

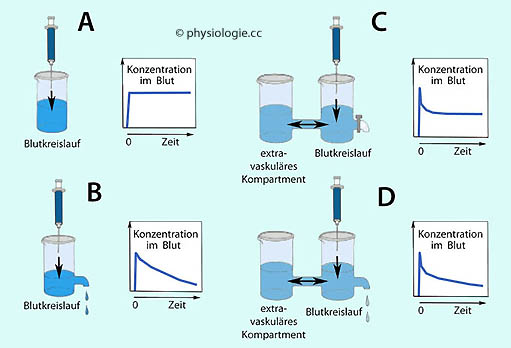

Abbildung: Einfache Modelle der Verteilungskinetik

Abbildung: Einfache Modelle der Verteilungskinetik

Abbildung), wie der

anschließende Zeitverlauf der Stoffkonzentration im Blut aussehen muss:

Abbildung), wie der

anschließende Zeitverlauf der Stoffkonzentration im Blut aussehen muss: Verbleibt der Stoff in der Blutbahn (keine transvasale Durchgängigkeit)

und wird er auch nicht aus dem Blut entfernt (kein Abbau), steigt seine

Konzentration auf einen gleichbleibenden Endwert (A; hypothetisch)

Verbleibt der Stoff in der Blutbahn (keine transvasale Durchgängigkeit)

und wird er auch nicht aus dem Blut entfernt (kein Abbau), steigt seine

Konzentration auf einen gleichbleibenden Endwert (A; hypothetisch) Wird er aus dem Blut entfernt, ohne in andere Kompartimente zu

gelangen, nimmt die Konzentration nach Erreichen eines Gipfelwertes

stetig ab (B, ebenfalls hypothetisch)

Wird er aus dem Blut entfernt, ohne in andere Kompartimente zu

gelangen, nimmt die Konzentration nach Erreichen eines Gipfelwertes

stetig ab (B, ebenfalls hypothetisch) Verteilt er sich vom Blutkreislauf her in einem "zweiten" extravasalen

Kompartiment (im Gewebe), ohne aber abgebaut oder ausgeschieden zu werden, nimmt seine Konzentration nach der

Verteilungszeit nicht weiter ab (C; auch dieser Fall ist hypothetisch)

Verteilt er sich vom Blutkreislauf her in einem "zweiten" extravasalen

Kompartiment (im Gewebe), ohne aber abgebaut oder ausgeschieden zu werden, nimmt seine Konzentration nach der

Verteilungszeit nicht weiter ab (C; auch dieser Fall ist hypothetisch) Verteilt er sich z.T. außerhalb der Blutbahn im Körper (hier als ein

Kompartiment angenommen, d.h. der gesamte Organismus hätte

eine für alle Organe gültige Distributionscharakteristik) und wird

gleichzeitig abgebaut / ausgeschieden, ergibt sich der in D gezeigte Zeitverlauf

Verteilt er sich z.T. außerhalb der Blutbahn im Körper (hier als ein

Kompartiment angenommen, d.h. der gesamte Organismus hätte

eine für alle Organe gültige Distributionscharakteristik) und wird

gleichzeitig abgebaut / ausgeschieden, ergibt sich der in D gezeigte Zeitverlauf Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Modell zur mathematischen Beschreibung der Verteilungskinetik zwischen mehreren Körperkompartimenten

Abbildung: Modell zur mathematischen Beschreibung der Verteilungskinetik zwischen mehreren Körperkompartimenten Über Kinetik und Modellierung von Stoffverteilungen im Körper s. auch dort

Über Kinetik und Modellierung von Stoffverteilungen im Körper s. auch dort

Verteilungsvolumen (distribution volume): In welchen Räumen (Kompartimenten, Compartments)

löst sich das Hormon / die Wirksubstanz in welcher Zeit? Beispielsweise

würde eine vollständige (und gleichmäßige) Verteilung im

Gesamt-Körperwasser (TBW: total body water) ein Verteilungsvolumen bedeuten, das ~60% des

Körpergewichts entspricht.

Verteilungsvolumen (distribution volume): In welchen Räumen (Kompartimenten, Compartments)

löst sich das Hormon / die Wirksubstanz in welcher Zeit? Beispielsweise

würde eine vollständige (und gleichmäßige) Verteilung im

Gesamt-Körperwasser (TBW: total body water) ein Verteilungsvolumen bedeuten, das ~60% des

Körpergewichts entspricht.

Bioverfügbarkeit (bioavailability):

Das ist der Anteil des Hormons / Wirkstoffs, der den systemischen Kreislauf

und damit das Gewebe erreicht, an dem es aktiv werden kann. Sobald das

Hormon in das Blut gelangt, ist seine Bioverfügbarkeit nach dieser

Definition 100%. Ein im Fettgewebe gespeicherter Anteil (z.B. ein

Steroid) wäre hingegen zwar im Körper vorhanden, aber zum Zeitpunkt

seiner Speicherung nicht bioverfügbar. (Bei Arzneistoffen stellt sich

die Frage der Verabreichung: Wie rasch wird das Pharmakon resorbiert?

Wie stark ist der first-pass-Effekt durch die Leber?)

Bioverfügbarkeit (bioavailability):

Das ist der Anteil des Hormons / Wirkstoffs, der den systemischen Kreislauf

und damit das Gewebe erreicht, an dem es aktiv werden kann. Sobald das

Hormon in das Blut gelangt, ist seine Bioverfügbarkeit nach dieser

Definition 100%. Ein im Fettgewebe gespeicherter Anteil (z.B. ein

Steroid) wäre hingegen zwar im Körper vorhanden, aber zum Zeitpunkt

seiner Speicherung nicht bioverfügbar. (Bei Arzneistoffen stellt sich

die Frage der Verabreichung: Wie rasch wird das Pharmakon resorbiert?

Wie stark ist der first-pass-Effekt durch die Leber?) Clearance:

Das ist die Plasmamenge, aus der die betreffende Substanz in einer bestimmten Zeit (rechnerisch)

vollständig verschwunden ist, d.h. das Plasma wurde von ihr in der

betreffenden Zeit "gereinigt" (cleared). Die Niere ist ein Hauptorgan der "Reinigung" (Ausscheidung) von Stoffen, und man unterscheidet daher eine renale (ClR) von einer nicht-renalen (insbesondere hepatischen) Clearance (ClNR).

Clearance:

Das ist die Plasmamenge, aus der die betreffende Substanz in einer bestimmten Zeit (rechnerisch)

vollständig verschwunden ist, d.h. das Plasma wurde von ihr in der

betreffenden Zeit "gereinigt" (cleared). Die Niere ist ein Hauptorgan der "Reinigung" (Ausscheidung) von Stoffen, und man unterscheidet daher eine renale (ClR) von einer nicht-renalen (insbesondere hepatischen) Clearance (ClNR).  Zur renalen Clearance s. dort.

Zur renalen Clearance s. dort. Halbwertszeit (half life): Abbau (z.B. Leber) und Ausscheidung (Niere) bestimmen die biologische Halbwertszeit,

d.h. die (virtuelle) Dauer ab einem völligen Aufhören der Nachlieferung

eines Hormons bis zum Erreichen der halben Serumkonzentration

(nichtlinearer Zeitverlauf beginnend mit 100% = Anfangskonzentration,

z.B. 50% nach Ablauf einer Halbwertszeit, 25% nach Ablauf der doppelten

Zeit usw.). Proteohormone werden vorwiegend von Proteasen im Blut und von Tubuluszellen in der Niere (nach Filtration und Rückresorption) abgebaut, Steroide werden in der Leber konjugiert (Biotransformation: Glukuronierung, Sulfatierung) und dann über Niere und Darm ausgeschieden.

Halbwertszeit (half life): Abbau (z.B. Leber) und Ausscheidung (Niere) bestimmen die biologische Halbwertszeit,

d.h. die (virtuelle) Dauer ab einem völligen Aufhören der Nachlieferung

eines Hormons bis zum Erreichen der halben Serumkonzentration

(nichtlinearer Zeitverlauf beginnend mit 100% = Anfangskonzentration,

z.B. 50% nach Ablauf einer Halbwertszeit, 25% nach Ablauf der doppelten

Zeit usw.). Proteohormone werden vorwiegend von Proteasen im Blut und von Tubuluszellen in der Niere (nach Filtration und Rückresorption) abgebaut, Steroide werden in der Leber konjugiert (Biotransformation: Glukuronierung, Sulfatierung) und dann über Niere und Darm ausgeschieden.

Abbildung: Zeitverlauf von Kortikoliberin im Blut

Abbildung: Zeitverlauf von Kortikoliberin im Blut

Abbildung: Zeitverlauf CRH imBlut).

Abbildung: Zeitverlauf CRH imBlut).  Wird

der Stoff glomerulär filtriert? Wenn nicht (weil er proteingebunden ist

- z.B. Schilddrüsenhormone - oder weil das Molekül wegen seiner Größe

(oder Ladung) die Kapillarwand kaum durchdringt - z.B. Proteohormone),

gelangt auch kaum etwas in Tubulussystem und Harn

Wird

der Stoff glomerulär filtriert? Wenn nicht (weil er proteingebunden ist

- z.B. Schilddrüsenhormone - oder weil das Molekül wegen seiner Größe

(oder Ladung) die Kapillarwand kaum durchdringt - z.B. Proteohormone),

gelangt auch kaum etwas in Tubulussystem und Harn Was geschieht

mit dem Stoff entlang des Tubulussystems? Interessieren sich die

Tubuluszellen nicht für ihn, weil sie über kein passendes

Transportsystem verfügen, dann wird er weder rückresorbiert noch

sezerniert (Beispiel Inulin), und automatisch wird er im Harn etwa

100-fach konzentriert (da Wasser zu 99% aus den Tubuli zurückgewonnen

wird,

Was geschieht

mit dem Stoff entlang des Tubulussystems? Interessieren sich die

Tubuluszellen nicht für ihn, weil sie über kein passendes

Transportsystem verfügen, dann wird er weder rückresorbiert noch

sezerniert (Beispiel Inulin), und automatisch wird er im Harn etwa

100-fach konzentriert (da Wasser zu 99% aus den Tubuli zurückgewonnen

wird,  s. dort)

s. dort)  Gibt es eine Rückresorption (gilt für fast alle filtrierten Stoffe,

auch Hormone), dann wird die eben erwähnte Anreicherung im Harn nur

schwächer oder gar nicht stattfinden

Gibt es eine Rückresorption (gilt für fast alle filtrierten Stoffe,

auch Hormone), dann wird die eben erwähnte Anreicherung im Harn nur

schwächer oder gar nicht stattfinden Umgekehrt kann es sein, dass der Stoff sezerniert wird (z.B. in den distalen Tubuli), wie das für zahlreiche Medikamente zutrifft; das steigert wiederum die Konzentration des Stoffes im Harn.

Umgekehrt kann es sein, dass der Stoff sezerniert wird (z.B. in den distalen Tubuli), wie das für zahlreiche Medikamente zutrifft; das steigert wiederum die Konzentration des Stoffes im Harn. im Körper. Dabei interessieren verschiedene Fragen, wie

im Körper. Dabei interessieren verschiedene Fragen, wie Welche Rezeptoren werden aktiviert?

Welche Rezeptoren werden aktiviert?

Welcher Mechanismus spielt die Hauptrolle (Membrankanäle, Enzyme,

Gen(in)aktivierung)?

Welcher Mechanismus spielt die Hauptrolle (Membrankanäle, Enzyme,

Gen(in)aktivierung)?  In welcher Weise ist die biologische Wirkung von Gewebe, Dosis

und Zeitverlauf abhängig?

In welcher Weise ist die biologische Wirkung von Gewebe, Dosis

und Zeitverlauf abhängig? Hormone entfalten ihre Wirkung, indem sie sich an (membranständige oder zytoplasmatische) Rezeptormoleküle anlagern. Binden sie an

der Zellmembran, werden sie typischerweise mit dem

Rezeptor endozytiert (reduzierter Rezeptorbesatz an der Membran, dadurch verringerte Hormonempfindlichkeit der Zelle: receptor downregulation),

dissoziiert dann vom Rezeptor und wird an die Außenmembran rückgeführt (receptor upregulation), der Signalstoff endo- und lysosomal abgebaut.

Hormone entfalten ihre Wirkung, indem sie sich an (membranständige oder zytoplasmatische) Rezeptormoleküle anlagern. Binden sie an

der Zellmembran, werden sie typischerweise mit dem

Rezeptor endozytiert (reduzierter Rezeptorbesatz an der Membran, dadurch verringerte Hormonempfindlichkeit der Zelle: receptor downregulation),

dissoziiert dann vom Rezeptor und wird an die Außenmembran rückgeführt (receptor upregulation), der Signalstoff endo- und lysosomal abgebaut.  Hormone,

die an Rezeptor- oder

Transportmoleküle in der Zellmembran gebunden werden, können z.T.

intrazellulär vesikulär gespeichert und bei Bedarf rasch freigesetzt

werden. Mobilisierung dieser Reserve erfolgt umgehend

(Peptidhormone).

Hormone,

die an Rezeptor- oder

Transportmoleküle in der Zellmembran gebunden werden, können z.T.

intrazellulär vesikulär gespeichert und bei Bedarf rasch freigesetzt

werden. Mobilisierung dieser Reserve erfolgt umgehend

(Peptidhormone). Anders bei

lipophilen Signalstoffen: Diese werden nicht in Vesikeln

gespeichert,

sondern bei Bedarf frisch synthetisiert. Die Hormonproduktion ist hier

der begrenzende Faktor, die Freisetzung erfolgt verzögert (Steroidhormone).

Anders bei

lipophilen Signalstoffen: Diese werden nicht in Vesikeln

gespeichert,

sondern bei Bedarf frisch synthetisiert. Die Hormonproduktion ist hier

der begrenzende Faktor, die Freisetzung erfolgt verzögert (Steroidhormone). Ein Teil wird inaktiviert (enzymatischer Abbau) oder

Ein Teil wird inaktiviert (enzymatischer Abbau) oder von Zellen aufgenommen (wenn es die sezernierenden Zellen sind, spricht man von reuptake)

von Zellen aufgenommen (wenn es die sezernierenden Zellen sind, spricht man von reuptake) Ein Teil diffundiert vom Ort der

Freisetzung weg, gelangt in den Kreislauf und ist dann im Blut

nachweisbar (spillover) - z.B. Hormonwerte, an denen sich der Kliniker (zwangsläufig) orientiert

Ein Teil diffundiert vom Ort der

Freisetzung weg, gelangt in den Kreislauf und ist dann im Blut

nachweisbar (spillover) - z.B. Hormonwerte, an denen sich der Kliniker (zwangsläufig) orientiert Viele Hormone werden im weiteren Verlauf modifiziert (z.B. in der Leber: Biotransformation)

Viele Hormone werden im weiteren Verlauf modifiziert (z.B. in der Leber: Biotransformation) Letztlich

werden sie (oder ihre Abbauprodukte) aus dem Körper entfernt (Harn,

Galle / Stuhl, Schweiss, andere Sekrete, Atemluft, Blut, Hautschuppen,

Haare)

Letztlich

werden sie (oder ihre Abbauprodukte) aus dem Körper entfernt (Harn,

Galle / Stuhl, Schweiss, andere Sekrete, Atemluft, Blut, Hautschuppen,

Haare) Peptidhormone

werden durch Proteolyse abgebaut (z.B. in Leber oder Niere),

Peptidhormone

werden durch Proteolyse abgebaut (z.B. in Leber oder Niere),

Katecholamine durch Monoaminooxidase (MAO) und

Catechol-O-Methyltransferase (COMT),

Katecholamine durch Monoaminooxidase (MAO) und

Catechol-O-Methyltransferase (COMT),  Steroidhormone durch

Biotransformation in wasserlöslichere Metabolite umgewandelt und diese

mit Harn und Galle ausgeschieden.

Steroidhormone durch

Biotransformation in wasserlöslichere Metabolite umgewandelt und diese

mit Harn und Galle ausgeschieden.  Schilddrüsenhormone werden dejodiniert und durchlaufen in der Leber

mehrere Biotransformationen

(wie Decarboxylierung, Glukuronierung). Sie sind zu einem hohen Prozentsatz an

Plasmaeiweiß gebunden und haben lange Halbwertszeiten (mehrere Tage).

Schilddrüsenhormone werden dejodiniert und durchlaufen in der Leber

mehrere Biotransformationen

(wie Decarboxylierung, Glukuronierung). Sie sind zu einem hohen Prozentsatz an

Plasmaeiweiß gebunden und haben lange Halbwertszeiten (mehrere Tage).

Abbildung). Sie können auf die Zone der Aufbringung begrenzt bleiben und hier wirken, sich über limitierte Strecken

verteilen (via Interstitium, Liquor cerebrospinalis) oder

im Körper verteilen (über den

Kreislauf). Ihre Resorption kann von vielen Faktoren abhängen, wie

Beschaffenheit des zu

resorbierendern Stoffes (Partikelgröße, Löslichkeit etc),

Begleitstoffen, Darmmotilität, verfügbaren Transportmechanismen. Die

Verteilung hängt von physiologischen Eigenschaften der (z.T.

virtuellen) Kompartimente ab, in denen sie stattfindet.

Abbildung). Sie können auf die Zone der Aufbringung begrenzt bleiben und hier wirken, sich über limitierte Strecken

verteilen (via Interstitium, Liquor cerebrospinalis) oder

im Körper verteilen (über den

Kreislauf). Ihre Resorption kann von vielen Faktoren abhängen, wie

Beschaffenheit des zu

resorbierendern Stoffes (Partikelgröße, Löslichkeit etc),

Begleitstoffen, Darmmotilität, verfügbaren Transportmechanismen. Die

Verteilung hängt von physiologischen Eigenschaften der (z.T.

virtuellen) Kompartimente ab, in denen sie stattfindet.

Abbildung: Wege der Applikation von Medikamenten

Abbildung: Wege der Applikation von Medikamenten Über die Bindehaut des Auges (intraokular; Augentropfen)

Über die Bindehaut des Auges (intraokular; Augentropfen) Inhalation: Pulmonal (Zufuhr über die Atemwege, hauptsächlich topische Wirkung - z.B. bei Infektionen der Atemwege) / nasal (Nasenspray, Resorption erfolgt

wahrscheinlich auch über lymphatisches Gewebe der Nasenschleimhaut - z.B. Vasopressin, Calcitonin, GnRH).

Inhalation: Pulmonal (Zufuhr über die Atemwege, hauptsächlich topische Wirkung - z.B. bei Infektionen der Atemwege) / nasal (Nasenspray, Resorption erfolgt

wahrscheinlich auch über lymphatisches Gewebe der Nasenschleimhaut - z.B. Vasopressin, Calcitonin, GnRH).  Über die Schleimhaut von Zunge (sublingual) und Mundhöhle (oromukös) bzw. über die Wangenschleimhaut (buccal). Die Schleimhaut dieser Region ist sehr gut durchblutet, Stoffe können rasch resorbiert werden. Blut aus

diesem Bereich gelangt in die obere Hohlvene, also direkt in den

Kreislauf (nicht über Pfortaderkreislauf und Leber, kein First-pass-Effekt)

Über die Schleimhaut von Zunge (sublingual) und Mundhöhle (oromukös) bzw. über die Wangenschleimhaut (buccal). Die Schleimhaut dieser Region ist sehr gut durchblutet, Stoffe können rasch resorbiert werden. Blut aus

diesem Bereich gelangt in die obere Hohlvene, also direkt in den

Kreislauf (nicht über Pfortaderkreislauf und Leber, kein First-pass-Effekt) Über Magen und Dünndarm (orale Einnahme von Kapseln / Tabletten, enterale Resorption). Dabei sind die Stoffe den Verdauungsvorgängen ausgesetzt; sie können noch vor ihrer Absorption

durch die Darmmukosa abgebaut (z.B. Proteohormone) oder verändert

werden, entweder im Darm oder nach Passage durch die Pfortader in der

Leber (Biotransformation), was unter Umständen pharmakologische Aktivierung oder Inaktivierung zur Folge haben kann

Über Magen und Dünndarm (orale Einnahme von Kapseln / Tabletten, enterale Resorption). Dabei sind die Stoffe den Verdauungsvorgängen ausgesetzt; sie können noch vor ihrer Absorption

durch die Darmmukosa abgebaut (z.B. Proteohormone) oder verändert

werden, entweder im Darm oder nach Passage durch die Pfortader in der

Leber (Biotransformation), was unter Umständen pharmakologische Aktivierung oder Inaktivierung zur Folge haben kann Intravenös (i.v. - systemisch), wobei die Substanz verlässlich und rasch in die Blutbahn eingebracht wird

(Bolus, vorübergehend hohe Konzentration). Verwendung von Pumpen

verlangsamt und stabilisiert den Prozess

Intravenös (i.v. - systemisch), wobei die Substanz verlässlich und rasch in die Blutbahn eingebracht wird

(Bolus, vorübergehend hohe Konzentration). Verwendung von Pumpen

verlangsamt und stabilisiert den Prozess Intramuskulär

(i.m. - Depot); Muskeln sind gut mit Gefäßen versorgt, injizierte

Substanzen werden rasch resorbiert und ihr Effekt tritt rascher auf als

bei oraler Gabe. Stoffe aus wässriger Lösung werden rasch, aus öliger

Suspension langsam resorbiert ("Depotpräparate")

Intramuskulär

(i.m. - Depot); Muskeln sind gut mit Gefäßen versorgt, injizierte

Substanzen werden rasch resorbiert und ihr Effekt tritt rascher auf als

bei oraler Gabe. Stoffe aus wässriger Lösung werden rasch, aus öliger

Suspension langsam resorbiert ("Depotpräparate") Subkutan (s.c.): Bei diesen Applikationsformen hängt die

Ankunft im Kreislauf von der Diffusion durch das Gewebe sowie die

Stärke der Durchblutung ab.

Das Unterhautgewebe ist weniger gut mit Gefäßen versorgt als z.B. die

Muskulatur, die Resorption kann daher langsamer verlaufen

Subkutan (s.c.): Bei diesen Applikationsformen hängt die

Ankunft im Kreislauf von der Diffusion durch das Gewebe sowie die

Stärke der Durchblutung ab.

Das Unterhautgewebe ist weniger gut mit Gefäßen versorgt als z.B. die

Muskulatur, die Resorption kann daher langsamer verlaufen Transdermal (cutaneous

- Creme, Pflaster..). Die Substanz wird je nach Fettlöslichkeit unterschiedlich rasch resorbiert (Suspension in öliger Grundlage), gelangt in den Kreislauf und wirkt systemisch (z.B. Steroide, Ibuprofen)

Transdermal (cutaneous

- Creme, Pflaster..). Die Substanz wird je nach Fettlöslichkeit unterschiedlich rasch resorbiert (Suspension in öliger Grundlage), gelangt in den Kreislauf und wirkt systemisch (z.B. Steroide, Ibuprofen) Rektal (Suppositorien) - Rektal resorbierte Substanzen gelangen (über die inneren Hämorrhoidalvenen) etwa zur Hälfte in den Pfortaderkreislauf und damit zur Leber (First-pass-Effekt),

etwa zur Hälfte daran vorbei (über die äußeren Hämorrhoidalvenen) direkt in den Kreislauf. Die Resorption

kann unvollständig erfolgen, die Dosierung ist dadurch beeinträchtigt

Rektal (Suppositorien) - Rektal resorbierte Substanzen gelangen (über die inneren Hämorrhoidalvenen) etwa zur Hälfte in den Pfortaderkreislauf und damit zur Leber (First-pass-Effekt),

etwa zur Hälfte daran vorbei (über die äußeren Hämorrhoidalvenen) direkt in den Kreislauf. Die Resorption

kann unvollständig erfolgen, die Dosierung ist dadurch beeinträchtigt Andere, z.B. intraarteriell, aural (Gehörgang), epidural (Kanüle), intrathekal (in den Liquor des Subarachnoidalraums), intravitreal

(in den Glaskörper), intrakardial (Herzinjektion), intraartikulär (in

ein Gelenk), intraperitoneal (i.p. - Injektion, Infusion), vaginal.

Andere, z.B. intraarteriell, aural (Gehörgang), epidural (Kanüle), intrathekal (in den Liquor des Subarachnoidalraums), intravitreal

(in den Glaskörper), intrakardial (Herzinjektion), intraartikulär (in

ein Gelenk), intraperitoneal (i.p. - Injektion, Infusion), vaginal. Inhalation: Oral oder nasal, Resorption über das respiratorische Epithel. Vorteile: Rasche Aufnahme und Wirkung, weniger systemische Nebenwirkungen. Nachteil: Anwendung muß geübt werden

Inhalation: Oral oder nasal, Resorption über das respiratorische Epithel. Vorteile: Rasche Aufnahme und Wirkung, weniger systemische Nebenwirkungen. Nachteil: Anwendung muß geübt werden Intrathekale

Injektion: Über den Liquor. Vorteile: Rasch und effektiv; Pharmaka, welche die

Blut-Hirn-Schranke nicht überqueren können, gelangen direkt zum ZNS. Nachteile: Invasiv, erfordert medizinisches Personal mit spezieller Erfahrung

Intrathekale

Injektion: Über den Liquor. Vorteile: Rasch und effektiv; Pharmaka, welche die

Blut-Hirn-Schranke nicht überqueren können, gelangen direkt zum ZNS. Nachteile: Invasiv, erfordert medizinisches Personal mit spezieller Erfahrung Lokale Aufbringung auf Haut oder Schleimhaut (topisch). Vorteile: Nichtinvasiv, schmerzfrei, wenige Nebeneffekte. Nachteil: Anwendung auf Haut und oberflächliche Mukosa beschränkt

Lokale Aufbringung auf Haut oder Schleimhaut (topisch). Vorteile: Nichtinvasiv, schmerzfrei, wenige Nebeneffekte. Nachteil: Anwendung auf Haut und oberflächliche Mukosa beschränkt Oral: Aufnahme über GI-System, gebräuchlichste Form der Verabreichung. Vorteile: Einfach, kostengünstig, schmerzlos, kann durch Magenspülung wieder entfernt werden. Nachteile:

Kooperation der Person erforderlich, schwierig bis unmöglich bei

Erbrechen oder Bewusstlosigkeit, Absorption hängt von mehreren Faktoren

ab (unsicher), langsamer Wirkungseintritt (nicht für Notfälle geeignet)

Oral: Aufnahme über GI-System, gebräuchlichste Form der Verabreichung. Vorteile: Einfach, kostengünstig, schmerzlos, kann durch Magenspülung wieder entfernt werden. Nachteile:

Kooperation der Person erforderlich, schwierig bis unmöglich bei

Erbrechen oder Bewusstlosigkeit, Absorption hängt von mehreren Faktoren

ab (unsicher), langsamer Wirkungseintritt (nicht für Notfälle geeignet) Sublingual / buccal: Über Schleimhaut der Zunge bzw. der Backentaschen. Vorteile: Ähnlich wie oral, rasche Aufnahme und Wirkung, kein Abbau durch Verdauungsenzyme, kein first-pass-Effekt der Leber. Nachteile: Absorption unsicher, effektiv nur für spezifische Pharmake (z.B. lipophil)

Sublingual / buccal: Über Schleimhaut der Zunge bzw. der Backentaschen. Vorteile: Ähnlich wie oral, rasche Aufnahme und Wirkung, kein Abbau durch Verdauungsenzyme, kein first-pass-Effekt der Leber. Nachteile: Absorption unsicher, effektiv nur für spezifische Pharmake (z.B. lipophil) Rektal: Abtransport über Hämorrhoidalvenensystem. Vorteile:

Bei Bewusstlosen möglich, rasche Aufnahme, die Substanz entgeht

enzymatischen Einflüssen des Verdauungsystems, die Hälfte davon umgeht

den hepatischen first-pass. Nachteile: Unangenehm, Kooperation der Person meist erforderlich, Aufnahme der Substanz unsicher

Rektal: Abtransport über Hämorrhoidalvenensystem. Vorteile:

Bei Bewusstlosen möglich, rasche Aufnahme, die Substanz entgeht

enzymatischen Einflüssen des Verdauungsystems, die Hälfte davon umgeht

den hepatischen first-pass. Nachteile: Unangenehm, Kooperation der Person meist erforderlich, Aufnahme der Substanz unsicher Subkutan: Einbringen unter die Haut. Vorteile: Vermeiden des First-pass-Effekts; langsamer, anhaltender, voraussagbarer Wirkungseintritt. Nachteile: Invasiv, auf kleine Mengen beschränkt

Subkutan: Einbringen unter die Haut. Vorteile: Vermeiden des First-pass-Effekts; langsamer, anhaltender, voraussagbarer Wirkungseintritt. Nachteile: Invasiv, auf kleine Mengen beschränkt  Intravenös: Injektion (Bolus) oder Infusion. Vorteile:

Sofortiger Wirkungseintritt, präzise Dosierung, für Notfälle geeignet,

Umgehung metabolischer Abbauvorgänge (GI-Enzyme, first pass),

Einstellen gewünschter Plasmakonzentration möglich. Nachteile:

Invasiv, schmerzhaft, medizinisches Personal erforderlich, Infektions-

und Kontaminationsgefahr, evt. Thrombophlebitis, mögliche toxische

Wirkungen schwer behandelbar

Intravenös: Injektion (Bolus) oder Infusion. Vorteile:

Sofortiger Wirkungseintritt, präzise Dosierung, für Notfälle geeignet,

Umgehung metabolischer Abbauvorgänge (GI-Enzyme, first pass),

Einstellen gewünschter Plasmakonzentration möglich. Nachteile:

Invasiv, schmerzhaft, medizinisches Personal erforderlich, Infektions-

und Kontaminationsgefahr, evt. Thrombophlebitis, mögliche toxische

Wirkungen schwer behandelbar Intramuskulär: Injektion in Muskelgewebe. Vorteile:

Umgehung metabolischer Abbauvorgänge (GI-Enzyme, first pass), Absorptionsrate beeinflussbar. Nachteile:

Invasiv, schmerzhaft, medizinisches Personal erforderlich, kann

Muskalkrämpfe auslösen, kann Blutungen hervorrufen (bei

Antikoagulantieneinnahme nicht empfohlen)

Intramuskulär: Injektion in Muskelgewebe. Vorteile:

Umgehung metabolischer Abbauvorgänge (GI-Enzyme, first pass), Absorptionsrate beeinflussbar. Nachteile:

Invasiv, schmerzhaft, medizinisches Personal erforderlich, kann

Muskalkrämpfe auslösen, kann Blutungen hervorrufen (bei

Antikoagulantieneinnahme nicht empfohlen) Transdermal: Als Pflaster, das den Wirkstoff über Stunden / Tage langsam an den Kreislauf abgibt. Vorteile:

Schmerzfrei, einfach, Umgehung des Gastrointestinaltrakts. Nachteile:

Kann Hautirritationen bewirken, nur für lipophile Substanzen in

niedriger Dosierung

Transdermal: Als Pflaster, das den Wirkstoff über Stunden / Tage langsam an den Kreislauf abgibt. Vorteile:

Schmerzfrei, einfach, Umgehung des Gastrointestinaltrakts. Nachteile:

Kann Hautirritationen bewirken, nur für lipophile Substanzen in

niedriger Dosierung

Der Blutspiegel einer Substanz hängt ab von der im Kreislauf vorhandene Anfangsmenge, der durch Sekretion hinzukommenden und durch Speicherung, Abbau und Ausscheidung

verschwindenden Menge. Die Substanz kann mehr oder weniger intensiv an

Plasmaeiweiß gebunden sein; die gebundene Fraktion verbleibt

(weitgehend) im Kreislauf. Mit dem Anteil proteingebundenen Hormons

steigt seine Halbwertszeit. Die

Wirkung eines Signalstoffs hängt ab von seiner Konzentration am

Wirkungsort, der Ausstattung und Zugänglichkeit der Empfängerzellen mit

Rezeptoren, sowie den zwischen Rezeptor und Effekt geschalteten

Mechanismen Der Blutspiegel einer Substanz hängt ab von der im Kreislauf vorhandene Anfangsmenge, der durch Sekretion hinzukommenden und durch Speicherung, Abbau und Ausscheidung

verschwindenden Menge. Die Substanz kann mehr oder weniger intensiv an

Plasmaeiweiß gebunden sein; die gebundene Fraktion verbleibt

(weitgehend) im Kreislauf. Mit dem Anteil proteingebundenen Hormons

steigt seine Halbwertszeit. Die

Wirkung eines Signalstoffs hängt ab von seiner Konzentration am

Wirkungsort, der Ausstattung und Zugänglichkeit der Empfängerzellen mit

Rezeptoren, sowie den zwischen Rezeptor und Effekt geschalteten

Mechanismen Kinetik umfasst

Resorption, Transport, Distribution, Metabolisierung (Aktivierung /

Inaktivierung, Konjugation, Abbau) und Exkretion. Das Zeitprofil einer

Substanz nach ihrem Einbringen in den Kreislauf hängt von solchen

kinetischen Faktoren ab, z.B. der Permeabilität der Gefäßwände für

diesen Stoff. Die Verteilungskinetik lässt sich bei Kenntnis der wesentlichen Parameter - Bioverfügbarkeit, Verteilungsvolumen, Clearance, Halbwertszeit - mathematisch

modellieren. Komplexe Modelle berücksichtigen unterschiedliche

Eigenschaften verschiedener Organe und Gewebe. Die Art von

Proben, die für Konzentrationsmessungen herangezogen werden (Blut, Harn

etc), bestimmt auch die Art der Abbildung des Konzentrations- und Zeitverlaufs Kinetik umfasst

Resorption, Transport, Distribution, Metabolisierung (Aktivierung /

Inaktivierung, Konjugation, Abbau) und Exkretion. Das Zeitprofil einer

Substanz nach ihrem Einbringen in den Kreislauf hängt von solchen

kinetischen Faktoren ab, z.B. der Permeabilität der Gefäßwände für

diesen Stoff. Die Verteilungskinetik lässt sich bei Kenntnis der wesentlichen Parameter - Bioverfügbarkeit, Verteilungsvolumen, Clearance, Halbwertszeit - mathematisch

modellieren. Komplexe Modelle berücksichtigen unterschiedliche

Eigenschaften verschiedener Organe und Gewebe. Die Art von

Proben, die für Konzentrationsmessungen herangezogen werden (Blut, Harn

etc), bestimmt auch die Art der Abbildung des Konzentrations- und Zeitverlaufs Dynamik

beschäftigt sich mit der Aktivität einer Wirksubstanz im Körper: Welche

Rezeptoren werden aktiviert? Welcher Mechanismus tritt anschließend in

Kraft (Membrankanäle, Enzyme, Gen(in)aktivierung)? Wie hängt die

biologische Wirkung von Gewebe, Dosis und Zeitverlauf ab? Peptidhormone werden enzymatisch abgebaut, Schilddrüsenhormone dejodiniert, Steroidhormone durch Biotransformation in wasserlöslichere Metabolite umgewandelt und diese mit Harn und Galle ausgeschieden. Proteine können enzymatisch an Ubiquitin gekoppelt werden (Ubiquitinierung) und

dadurch ihre Eigenschaften verändern; das dient Qualitätskontrolle,

Belastungsreaktionen, Regulierung des Zellzyklus, MHC-Präsentation,

oder Abbau (Proteasomen). Hormone haben Halbwertszeiten von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen Dynamik

beschäftigt sich mit der Aktivität einer Wirksubstanz im Körper: Welche

Rezeptoren werden aktiviert? Welcher Mechanismus tritt anschließend in

Kraft (Membrankanäle, Enzyme, Gen(in)aktivierung)? Wie hängt die

biologische Wirkung von Gewebe, Dosis und Zeitverlauf ab? Peptidhormone werden enzymatisch abgebaut, Schilddrüsenhormone dejodiniert, Steroidhormone durch Biotransformation in wasserlöslichere Metabolite umgewandelt und diese mit Harn und Galle ausgeschieden. Proteine können enzymatisch an Ubiquitin gekoppelt werden (Ubiquitinierung) und

dadurch ihre Eigenschaften verändern; das dient Qualitätskontrolle,

Belastungsreaktionen, Regulierung des Zellzyklus, MHC-Präsentation,

oder Abbau (Proteasomen). Hormone haben Halbwertszeiten von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen Es

gibt verschiedene Wege, Wirkstoffe in den Körper zu bringen:

Nichtinvasive und invasive. Intraokular (Bindehaut), sublingual

(Schleimhaut von Zunge / Mundhöhle), bukkal (Wangenschleimhaut),

inhalativ / intranasal / intrapulmonal (Lunge), enteral (Schleimhaut

von Magen und Dünndarm), vaginal, rektal, transdermal, aural

(Gehörgang) sind Möglichkeiten, die Substanz über unverletzte Haut oder

Schleihäute in den Kreislauf zu bringen - über den Pfortaderkreislauf

primär zur Leber (enteral - dabei sind die Stoffe den

Verdauungsvorgängen ausgesetzt) oder direkt in den systemischen

Kreislauf. Wege unterschiedlicher Invasivität sind subkutan,

intravenös, intraarteriell, intramuskulär, intraartikulär (Gelenk),

intraperitoneal, intrakardial, epidural. Art und

Zeitverlauf der auf die Applikation folgenden Konzentrationsprofile

hängen von der Physiologie der Resorptionsprozesse ab Es

gibt verschiedene Wege, Wirkstoffe in den Körper zu bringen:

Nichtinvasive und invasive. Intraokular (Bindehaut), sublingual

(Schleimhaut von Zunge / Mundhöhle), bukkal (Wangenschleimhaut),

inhalativ / intranasal / intrapulmonal (Lunge), enteral (Schleimhaut

von Magen und Dünndarm), vaginal, rektal, transdermal, aural

(Gehörgang) sind Möglichkeiten, die Substanz über unverletzte Haut oder

Schleihäute in den Kreislauf zu bringen - über den Pfortaderkreislauf

primär zur Leber (enteral - dabei sind die Stoffe den

Verdauungsvorgängen ausgesetzt) oder direkt in den systemischen

Kreislauf. Wege unterschiedlicher Invasivität sind subkutan,

intravenös, intraarteriell, intramuskulär, intraartikulär (Gelenk),

intraperitoneal, intrakardial, epidural. Art und

Zeitverlauf der auf die Applikation folgenden Konzentrationsprofile

hängen von der Physiologie der Resorptionsprozesse ab

|