Aufgaben der

Niere

Aufgaben der

Niere

Bowman-Kapsel: William Bowman

Bowman-Kapsel: William Bowman| Ausscheidung und Entgiftung, Kreislaufstabilisierung und hormonelle Regulation sind die Hauptaufgaben

der Niere. Ihr

Salz-Wasser-Haushalt beeinflusst Hydration, osmotischen Druck und

pH-Wert; harnpflichtige Substanzen (Harnstoff, Ammonium, Urat, Kreatinin, Kalium..) werden mit dem Urin

entfernt; Erythropoetin und Vitamin-D-Hormon beeinflussen Blutvolumen,

Sauerstofftransport, Knochenstoffwechsel und zahlreiche weitere Systeme; Renin konserviert Kochsalz und hebt den Blutdruck. Trotz ihres geringen Gewichts (weniger als 0,5% der Körpermasse) beanspruchen die Nieren ein Fünftel des Ruhe-Herzzeitvolumens (~1 l/min, renale Plasmadurchströmung RPF ~600 ml/min). Das ist notwendig für ausreichende glomeruläre Filtration (GFR ~120 ml/min) und tubuläre Austauschprozesse. Die Rückgewinnung von Stoffen aus dem Ultrafiltrat erfolgt in den Nierentubuli (tubuläre Resorption). Substanzen können vollständig, teilweise oder gar nicht aus dem Primärharn rückresorbiert werden; dementsprechend tauchen sie im Urin gar nicht (vollständig rückresorbiert) oder unterschiedlich stark konzentriert auf. Da nur etwa 1% der glomerulär filtrierten Flüssigkeitsmenge in den Harn gelangt, wird eine filtrierte Substanz, die nicht rückresorbiert wird, im Urin automatisch ~100-fach konzentriert. Manche Substanzen werden darüber hinaus tubulär sezerniert; ihre Ausscheidung steigt dadurch an. Das kann z.B. bei Kalium der Fall sein (kaliumreiche Ernährung). Als Clearance wird die "Reinigungsleistung" z.B. der Niere bezeichnet - definiert als dasjenige Volumen an Flüssigkeit, das pro Zeiteinheit vollständig von einer bestimmten Substanz "gereinigt" wird (Clearance = Volumen / Zeit). Bei der renalen Clearance wird der betreffende Stoff mit dem Harn ausgeschieden, d.h. aus dem Körper entfernt. |

Steuerung der Nierenfunktion

Steuerung der Nierenfunktion  Blut- und Energieversorgung

Blut- und Energieversorgung  Clearance

Clearance  Ionentransport in verschiedenen Nephronabschnitten

Ionentransport in verschiedenen Nephronabschnitten  Harnpflichtige Stoffe

Harnpflichtige Stoffe  Stoffkonzentrationen entlang des Tubulussysytems

Stoffkonzentrationen entlang des Tubulussysytems  Fraktionelle Ausscheidung

Fraktionelle Ausscheidung

Clearance

Clearance  RPF, FF

RPF, FF  Harnfixa

Harnfixa  Fraktionelle Ausscheidung

Fraktionelle Ausscheidung

Core messages

Core messages Bei Verletzung renaler Gefäße kann es zu akut lebensbedrohlichem

Blutverlust in den Bauchraum kommen, was rasch zu Schocksymptomen führt.

Bei Verletzung renaler Gefäße kann es zu akut lebensbedrohlichem

Blutverlust in den Bauchraum kommen, was rasch zu Schocksymptomen führt. (

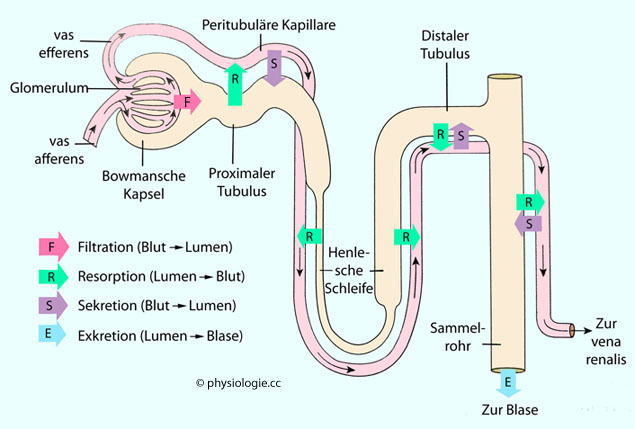

( Abbildung), bestehend aus einem Blutplasma filtrierenden

Abbildung), bestehend aus einem Blutplasma filtrierenden  Teil - einem Kapillarknäuel, genannt Glomerulus

Teil - einem Kapillarknäuel, genannt Glomerulus (auch: Glomerulum) im Nierenkörperchen (Malpighi-Körperchen

(auch: Glomerulum) im Nierenkörperchen (Malpighi-Körperchen ), das von der Bowman-Kapsel

), das von der Bowman-Kapsel  druckdicht umrahmt ist - und einem langen, geschlungenen Rohr, dem Tubulus

druckdicht umrahmt ist - und einem langen, geschlungenen Rohr, dem Tubulus . Letzterer verändert das im Glomerulus entstandene Filtrat, indem er Stoffe in (peritubuläre) Kapillaren rückresorbiert, teilweise aus ihnen auch sezerniert.

. Letzterer verändert das im Glomerulus entstandene Filtrat, indem er Stoffe in (peritubuläre) Kapillaren rückresorbiert, teilweise aus ihnen auch sezerniert.

Abbildung: Aufbau des harnbildenden Systems

Abbildung: Aufbau des harnbildenden Systems 25.000 mM Natrium,

25.000 mM Natrium,  18.000 mM Chlorid,

18.000 mM Chlorid,

4.500 mM Bicarbonat,

4.500 mM Bicarbonat,  900 mM Glucose und

900 mM Glucose und  720 mM Kalium an.

720 mM Kalium an.

Abbildung: Superfizielle und juxtamedulläre Nephrone

Abbildung: Superfizielle und juxtamedulläre Nephrone

Abbildung: Transportvorgänge in einem Nephron

Abbildung: Transportvorgänge in einem Nephron

Die Menge einer Substanz, die von den Nieren in einer bestimmten Zeit ausgeschieden wird, errechnet sich wie folgt:

Die Menge einer Substanz, die von den Nieren in einer bestimmten Zeit ausgeschieden wird, errechnet sich wie folgt:| Ausgeschiedene Menge = filtrierte - rückresorbierte + sezernierte Menge |

Homöostase: Die Nieren halten ein "inneres Milieu" im Körper (Claude Bernard:

Milieu interieur) aufrecht - sie regulieren die Ausscheidung von

Homöostase: Die Nieren halten ein "inneres Milieu" im Körper (Claude Bernard:

Milieu interieur) aufrecht - sie regulieren die Ausscheidung von Wasser (Flüssigkeitsbilanz, Osmoregulation),

Wasser (Flüssigkeitsbilanz, Osmoregulation),  Salzen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid - gestörte Nierenfunktion äußert sich oft in Abweichungen der Elektrolyte) und beeinflussen damit

Salzen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid - gestörte Nierenfunktion äußert sich oft in Abweichungen der Elektrolyte) und beeinflussen damit Membranpotentiale, Nervenleitung, Muskelkontraktion, Blutvolumen und Blutdruck; und

Membranpotentiale, Nervenleitung, Muskelkontraktion, Blutvolumen und Blutdruck; und stabilisieren den pH-Wert (Ausscheidung von Wasserstoffionen, Bicarbonat, Phosphat, Säuren)

stabilisieren den pH-Wert (Ausscheidung von Wasserstoffionen, Bicarbonat, Phosphat, Säuren) Entgiftung: Die Nieren scheiden Stoffe aus, deren Anhäufung sonst

toxisch wäre (harnpflichtige

Substanzen müssen mit dem Harn ausgeschieden werden, weil sie auf

keinem anderen Weg ausreichend aus dem Körper entfernt werden können),

z.B.

Entgiftung: Die Nieren scheiden Stoffe aus, deren Anhäufung sonst

toxisch wäre (harnpflichtige

Substanzen müssen mit dem Harn ausgeschieden werden, weil sie auf

keinem anderen Weg ausreichend aus dem Körper entfernt werden können),

z.B.  Stickstoffverbindungen (Harnstoff, Ammoniumsalze)

Stickstoffverbindungen (Harnstoff, Ammoniumsalze) Harnsäure (Urate)

Harnsäure (Urate) Kreatinin

Kreatinin Kalium

Kalium Endokrine Funktionen der Nieren: Die Nieren sind

Endokrine Funktionen der Nieren: Die Nieren sind  in den Reninmechanismus involviert (Stabilisierung bzw. Erhöhung des Blutdrucks),

in den Reninmechanismus involviert (Stabilisierung bzw. Erhöhung des Blutdrucks),  bilden Erythropoetin (Erhöhung des Sauerstofftransports),

bilden Erythropoetin (Erhöhung des Sauerstofftransports),  aktivieren Vitamin D3-Hormon (Calcium- und Phosphatmetabolismus, Knochenstoffwechsel u.a.),

aktivieren Vitamin D3-Hormon (Calcium- und Phosphatmetabolismus, Knochenstoffwechsel u.a.),  bilden Kinine (Bradykinin),

bilden Kinine (Bradykinin), synthetisieren bei Bedarf Prostaglandine. In der Niere gebildete Prostaglandine beeinflussen sowohl ihre Hämodynamik als auch ihre Ausscheidungsfunktion: Prostacyclin (PGI2) in den Glomeruli und PGE2 im Nierenmark wirken vasodilatatorisch - erhöhen damit Perfusion und Filtration -

und natriuretisch. Unter Basisbedingungen ist die renale

Prostaglandinsynthese gering; angeregt wird sie bei geringer Perfusion,

d.h. bei Ischämie bzw. durch Vasokontriktoren wie Angiotensin II, Noradrenalin, Vasopressin.

synthetisieren bei Bedarf Prostaglandine. In der Niere gebildete Prostaglandine beeinflussen sowohl ihre Hämodynamik als auch ihre Ausscheidungsfunktion: Prostacyclin (PGI2) in den Glomeruli und PGE2 im Nierenmark wirken vasodilatatorisch - erhöhen damit Perfusion und Filtration -

und natriuretisch. Unter Basisbedingungen ist die renale

Prostaglandinsynthese gering; angeregt wird sie bei geringer Perfusion,

d.h. bei Ischämie bzw. durch Vasokontriktoren wie Angiotensin II, Noradrenalin, Vasopressin. Daneben

haben die Nieren metabolische Funktionen, wie den Abbau von Glutamin, Peptiden

und Peptidhormonen in den Tubuli.

Daneben

haben die Nieren metabolische Funktionen, wie den Abbau von Glutamin, Peptiden

und Peptidhormonen in den Tubuli. Hämodynamik:

Die hohe renale Durchblutung (ca. 500

ml/min/Organ) ist von erheblicher Bedeutung für den Kreislauf.

Hämodynamik:

Die hohe renale Durchblutung (ca. 500

ml/min/Organ) ist von erheblicher Bedeutung für den Kreislauf.  Renale Perfusion und glomeruläre Filtration (GFR) hängen vom Blutdruck ab (

Renale Perfusion und glomeruläre Filtration (GFR) hängen vom Blutdruck ab ( s. dort):

s. dort):  Bis zu einem Blutdruck von etwa 80 mmHg nimmt die Perfusion

(und der renale Plasmafluss RPF) fast linear mit dem Druckwert zu,

anschließend bleibt sie ziemlich konstant (Autoregulation), bis sie bei

rund 180 mmHg mit dem Druck weiter zunimmt (Autoregulationsbereich

erschöpft)

Bis zu einem Blutdruck von etwa 80 mmHg nimmt die Perfusion

(und der renale Plasmafluss RPF) fast linear mit dem Druckwert zu,

anschließend bleibt sie ziemlich konstant (Autoregulation), bis sie bei

rund 180 mmHg mit dem Druck weiter zunimmt (Autoregulationsbereich

erschöpft) Glomeruläre Filtration findet bei Werten unter ca. 50 mmHg arteriellem

Druck so gut wie nicht statt (keine Primärharnbildung!), nimmt dann mit

weiter steigendem Blutdruck bis ca. 80 mmHg zu und bleibt dann im

Autoregulationsbereich ziemlich konstant. Erst bei Werten über ~180

mmHg nimmt auch die GFR weiter zu.

Glomeruläre Filtration findet bei Werten unter ca. 50 mmHg arteriellem

Druck so gut wie nicht statt (keine Primärharnbildung!), nimmt dann mit

weiter steigendem Blutdruck bis ca. 80 mmHg zu und bleibt dann im

Autoregulationsbereich ziemlich konstant. Erst bei Werten über ~180

mmHg nimmt auch die GFR weiter zu. Unter Glomerulärer Filtrationsrate (GFR)

versteht man die Menge an Flüssigkeit, die in den Nierenglomeruli pro

Zeiteinheit filtriert wird. Der Betrag hängt u.a. von Alter und

Geschlecht ab, er sollte bei erwachsenen Personen mindestens ~90 ml/min betragen (Lehrbuchwert 120 ml/min).

Unter Glomerulärer Filtrationsrate (GFR)

versteht man die Menge an Flüssigkeit, die in den Nierenglomeruli pro

Zeiteinheit filtriert wird. Der Betrag hängt u.a. von Alter und

Geschlecht ab, er sollte bei erwachsenen Personen mindestens ~90 ml/min betragen (Lehrbuchwert 120 ml/min). Autonom-nervöse Einflüsse: Die nervöse Steuerung der Nieren erfolgt ausschließlich über den Sympathikus (parasympathische Fasern sind nicht vorhanden). Sympathische Reizung der Niere hat folgende (katecholaminergen) Auswirkungen:

Autonom-nervöse Einflüsse: Die nervöse Steuerung der Nieren erfolgt ausschließlich über den Sympathikus (parasympathische Fasern sind nicht vorhanden). Sympathische Reizung der Niere hat folgende (katecholaminergen) Auswirkungen: Vasokonstriktion

(sowohl am vas afferens als auch am vas efferens), dadurch steigt der

Gefäßwiderstand und die renale Perfusion nimmt ab (wiederholte / lang

anhaltende Stresseffekte können die Nierenfunktion beeinträchtigen)

Vasokonstriktion

(sowohl am vas afferens als auch am vas efferens), dadurch steigt der

Gefäßwiderstand und die renale Perfusion nimmt ab (wiederholte / lang

anhaltende Stresseffekte können die Nierenfunktion beeinträchtigen) Verstärkte Natriumresorption im proximalen Tubulus, dadurch Zunahme des extrazellulären Volumens

Verstärkte Natriumresorption im proximalen Tubulus, dadurch Zunahme des extrazellulären Volumens Intensive Steigerung der Reninsekretion

durch Stimulierung granulärer Zellen im juxtaglomerulären Apparat,

dadurch Aktivierung des Angiotensinsystems und Blutdrucksteigerung

Intensive Steigerung der Reninsekretion

durch Stimulierung granulärer Zellen im juxtaglomerulären Apparat,

dadurch Aktivierung des Angiotensinsystems und Blutdrucksteigerung Humorale Einflüsse: Die Niere spricht an auf

Humorale Einflüsse: Die Niere spricht an auf  Angiotensin II

(Vasokonstriktion, insbesondere des vas efferens, dadurch Anstieg des

glomerulär-kapillären Blutdrucks und Filtrationssteigerung, Blutdrucksteigerung)

Angiotensin II

(Vasokonstriktion, insbesondere des vas efferens, dadurch Anstieg des

glomerulär-kapillären Blutdrucks und Filtrationssteigerung, Blutdrucksteigerung) Aldosteron (Verstärkte Natriumresorption, Erhöhung des extrazellulären Volumens, Blutdrucksteigerung)

Aldosteron (Verstärkte Natriumresorption, Erhöhung des extrazellulären Volumens, Blutdrucksteigerung) Parathormon (Calcium- / Phosphathandling)

Parathormon (Calcium- / Phosphathandling) Calcitonin (Calcium- / Phosphathandling)

Calcitonin (Calcium- / Phosphathandling) Beide

Nieren zusammen machen nur 0,4-0,5 % des Körpergewichts aus (2 x 150 g),

konsumieren aber

Beide

Nieren zusammen machen nur 0,4-0,5 % des Körpergewichts aus (2 x 150 g),

konsumieren aber

~20% des Ruhe-Herzzeitvolumens (Durchblutung beider Nieren ~1 l/min, renaler Plasmafluss RPF ~0,6 l/min) und

~20% des Ruhe-Herzzeitvolumens (Durchblutung beider Nieren ~1 l/min, renaler Plasmafluss RPF ~0,6 l/min) und  7-10% des

Ruhe-Energieverbrauchs (und damit des Sauerstoffverbrauchs)

des

gesamten Körpers.

7-10% des

Ruhe-Energieverbrauchs (und damit des Sauerstoffverbrauchs)

des

gesamten Körpers.| Ein Fünftel des Ruhe-Herzzeitvolumens (aufrechte Position) konsumieren die Nieren |

| Renal-venöses Blut ist mit >90% SO2 fast vollständig sauerstoffgesättigt |

Abbildung: Anteil energieliefernder Substrate für den renalen Stoffwechsel

Abbildung: Anteil energieliefernder Substrate für den renalen Stoffwechsel

Abbildung) sind Glutamin

(35%), Laktat (20%), Glucose und Fettsäuren (je 15%).

Abbildung) sind Glutamin

(35%), Laktat (20%), Glucose und Fettsäuren (je 15%). Nachblutungen bei frisch

nierenoperierten Patienten können besonders intensiv sein

(Rasches Kreislaufversagen möglich: Blutung nach innen ... Achtung auf Schocksymptome - Pulsanstieg,

Blutdruckabfall, Blässe,..).

Nachblutungen bei frisch

nierenoperierten Patienten können besonders intensiv sein

(Rasches Kreislaufversagen möglich: Blutung nach innen ... Achtung auf Schocksymptome - Pulsanstieg,

Blutdruckabfall, Blässe,..).  Abbildung) ermöglichen

eine Passage von Molekülen bis ~5 kD Größe - entsprechend einem

Porenradius von einigen nm. (Mehr zur glomerulären Filtration

Abbildung) ermöglichen

eine Passage von Molekülen bis ~5 kD Größe - entsprechend einem

Porenradius von einigen nm. (Mehr zur glomerulären Filtration  s. dort)

s. dort) Als Clearance bezeichnet man das Volumen einer Flüssigkeit (fiktive Plasmamenge), die pro Zeiteinheit von einem bestimmten Stoff vollständig "gereinigt" wird (angegeben z.B. in ml/min). Im Falle der Niere taucht der aus dem Plasma verschwundene Stoff im Harn

auf.

Als Clearance bezeichnet man das Volumen einer Flüssigkeit (fiktive Plasmamenge), die pro Zeiteinheit von einem bestimmten Stoff vollständig "gereinigt" wird (angegeben z.B. in ml/min). Im Falle der Niere taucht der aus dem Plasma verschwundene Stoff im Harn

auf.  Per Definition bedeutet Konzentration (c) = Menge (M) pro

Volumen (V), also

Per Definition bedeutet Konzentration (c) = Menge (M) pro

Volumen (V), also| Clearance = (cU x VU) / cP |

Kreatininkonzentration im Plasma (cP) 18 mg/l, im Harn (cU) 1500 mg/l. In 24 Stunden fallen 1,1 Liter Harn an (VU). Wie hoch ist die Kreatininclearance? Die GFR? ---

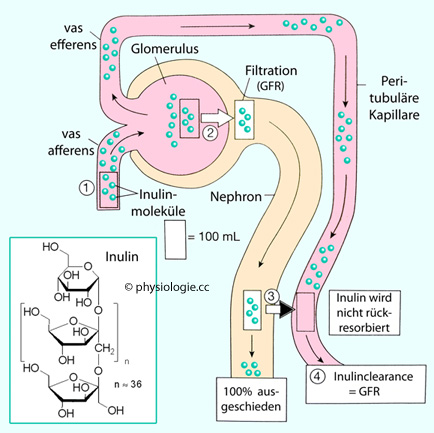

Kreatininkonzentration im Plasma (cP) 18 mg/l, im Harn (cU) 1500 mg/l. In 24 Stunden fallen 1,1 Liter Harn an (VU). Wie hoch ist die Kreatininclearance? Die GFR? ---  in die Blutbahn eingebracht, verbleibt es im Extrazellulärraum, wird

glomerulär so gut wie vollständig filtriert und tubulär nicht

rückresorbiert. Daher entspricht seine Clearance aus dem Kreislauf der

glomerulär filtrierten Flüssigkeitsmenge (GFR, glomeruläre

Filtrationsrate) im gleichen Zeitraum (

in die Blutbahn eingebracht, verbleibt es im Extrazellulärraum, wird

glomerulär so gut wie vollständig filtriert und tubulär nicht

rückresorbiert. Daher entspricht seine Clearance aus dem Kreislauf der

glomerulär filtrierten Flüssigkeitsmenge (GFR, glomeruläre

Filtrationsrate) im gleichen Zeitraum ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Inulinclearance

Abbildung: Inulinclearance

Wie groß

ist die renale Inulinclearance? --- Da das Filtrat (zu ~99%

rückresorbiert) von Inulin vollständig "befreit" wird, ist die

Inulinclearance (mit ~1% Fehler) gleich groß wie die glomeruläre

Filtrationsrate.

Wie groß

ist die renale Inulinclearance? --- Da das Filtrat (zu ~99%

rückresorbiert) von Inulin vollständig "befreit" wird, ist die

Inulinclearance (mit ~1% Fehler) gleich groß wie die glomeruläre

Filtrationsrate.

Je stärker

ein Stoff von der Niere aus dem Blut extrahiert (mit dem Harn entfernt)

wird, desto gößer ist der Wert seiner renalen Clearance. Die Bandbreite reicht von Null

(keine Ausscheidung, vollständige Rückresorption aus dem glomerulären

Filtrat, Beispiel: Glucose) über die Inulinclearance = glomeruläre

Filtrationsrate (beim Erwachsenen normalerweise 100-120 ml/min) bis zur Durchströmung der Niere mit Blutplasma (RPF, ~600 ml/min).

So beträgt die Harnstoff-Clearance 60-80 ml/min, was bedeutet, dass

Harnstoff zu mehr als 50% der glomerulär filtrierten Menge aus dem

System entfernt wird.

Je stärker

ein Stoff von der Niere aus dem Blut extrahiert (mit dem Harn entfernt)

wird, desto gößer ist der Wert seiner renalen Clearance. Die Bandbreite reicht von Null

(keine Ausscheidung, vollständige Rückresorption aus dem glomerulären

Filtrat, Beispiel: Glucose) über die Inulinclearance = glomeruläre

Filtrationsrate (beim Erwachsenen normalerweise 100-120 ml/min) bis zur Durchströmung der Niere mit Blutplasma (RPF, ~600 ml/min).

So beträgt die Harnstoff-Clearance 60-80 ml/min, was bedeutet, dass

Harnstoff zu mehr als 50% der glomerulär filtrierten Menge aus dem

System entfernt wird. | Ein Stoff, dessen Clearance größer als die GFR ist, wird nicht nur nicht rückresorbiert, sondern auch sezerniert |

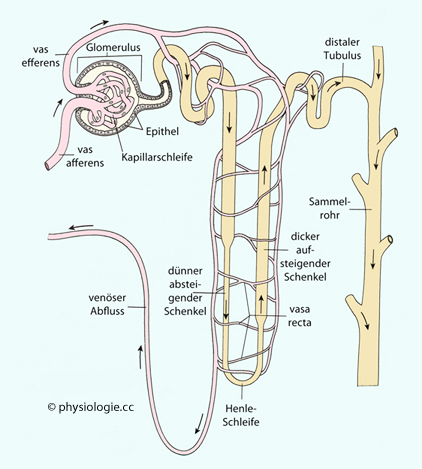

Einen proximalen Tubulus (in der Nierenrinde),

Einen proximalen Tubulus (in der Nierenrinde),  einen intermediären Teil (der bei juxtamedullären Nephronen in das innere Mark eintaucht), und

einen intermediären Teil (der bei juxtamedullären Nephronen in das innere Mark eintaucht), und  einen distalen Tubulus (in der Rinde), der schließlich (zusammen mit anderen) in ein

einen distalen Tubulus (in der Rinde), der schließlich (zusammen mit anderen) in ein  Sammelrohr (collecting duct)

einmündet (

Sammelrohr (collecting duct)

einmündet ( Abbildung). Mehrere Sammelrohre münden über einen ductus

papillaris (Bellini) in einen Nierenkelch bzw. das Nierenbecken, und

von hier wird der Harn über den Ureter (via Peristaltik) in die Harnblase befördert.

Abbildung). Mehrere Sammelrohre münden über einen ductus

papillaris (Bellini) in einen Nierenkelch bzw. das Nierenbecken, und

von hier wird der Harn über den Ureter (via Peristaltik) in die Harnblase befördert.

Abbildung: Nephron mit Gefäßversorgung

Abbildung: Nephron mit Gefäßversorgung Zum juxtaglomerulären Apparat s. dort

Zum juxtaglomerulären Apparat s. dort

Vasodilatation des vas afferens oder Vasokonstriktion des vas efferens

steigern, Vasokonstriktion des vas afferens oder Vasodilatation des vas

efferens senken Kapillardruck und Filtration im Glomerulus.

Vasodilatation des vas afferens oder Vasokonstriktion des vas efferens

steigern, Vasokonstriktion des vas afferens oder Vasodilatation des vas

efferens senken Kapillardruck und Filtration im Glomerulus. Das

Muster der Ausstattung der apikalen und basolateralen Membran mit Transportmolekülen (Permeasen, Pumpen,

Symportern, Antiportern) ist jeweils unterschiedlich und entscheidet

darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche Richtung

durch die Zelle transportiert werden.

Das

Muster der Ausstattung der apikalen und basolateralen Membran mit Transportmolekülen (Permeasen, Pumpen,

Symportern, Antiportern) ist jeweils unterschiedlich und entscheidet

darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche Richtung

durch die Zelle transportiert werden. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Ionentransport in der basolateralen und apikalen Membran von Tubuluszellen in verschiedenen Nephronabschnitten

Abbildung: Ionentransport in der basolateralen und apikalen Membran von Tubuluszellen in verschiedenen Nephronabschnitten Über Ionenkanäle (z.B. ENaC), Pumpen, Symport- und Antiportmechanismen s. dort

Über Ionenkanäle (z.B. ENaC), Pumpen, Symport- und Antiportmechanismen s. dort

- schränken dabei einerseits den Austausch der Transportproteine zwischen diesen beiden Membrankompartimenten ein, andererseits bestimmen sie die parazelluläre Diffusion von Ionen. Der parazelluläre Diffusionsweg

nimmt an einigen Stellen des Nephrons ein bedeutsames Ausmaß an:

Insbesondere zwischen den Zellen des dicken Teils des aufsteigenden

Schenkels der Henle-Schleife.

- schränken dabei einerseits den Austausch der Transportproteine zwischen diesen beiden Membrankompartimenten ein, andererseits bestimmen sie die parazelluläre Diffusion von Ionen. Der parazelluläre Diffusionsweg

nimmt an einigen Stellen des Nephrons ein bedeutsames Ausmaß an:

Insbesondere zwischen den Zellen des dicken Teils des aufsteigenden

Schenkels der Henle-Schleife.  s. dort,

s. dort,  s. dort,

s. dort,  s. dort.

s. dort.| Nephronabschnitt |

Funktion |

| Proximaler Tubulus |

Resorption: Wasser, Elektrolyte (Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, HCO3-), Zucker, Aminosäuren, Oligopeptide, Harnstoff, Urat |

| Sekretion: H+, NH3, Harnsäure |

|

| Resorption / Sekretion: Basenkationen, Säurenanionen |

|

| Glukoneogenese |

|

| Henle-Schleife: Dünner absteigender Teil |

Resorption: Wasser |

| Henle-Schleife: Dünner aufsteigender Teil | Resorption: Kochsalz |

| Henle-Schleife: Dicker aufsteigender Teil | Resorption: Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl- |

| Distaler Tubulus (pars convoluta) |

Resorption: Na+, Ca++, Mg++, Cl-, Wasser |

| Verbindungsstück und Sammelrohr |

Resorption: Wasser, Harnstoff, Na+, Cl- |

| Sekretion: K+ | |

| Resorption / Sekretion: H+, HCO3- |

| Filtrationsfraktion (FF) = GFR / RPF |

Unter dem renalen Plasmafluss (renal plasma flow RPF) versteht man das Volumen an Blutplasma, das pro Minute durch die Nieren strömt (ca. 600 ml/min). Der glomerulär filtrierte Violumenanteil des RPF wird als Filtrationsfraktion (filtration fraction FF) bezeichnet (ca. 20% oder 120 ml/min).

Unter dem renalen Plasmafluss (renal plasma flow RPF) versteht man das Volumen an Blutplasma, das pro Minute durch die Nieren strömt (ca. 600 ml/min). Der glomerulär filtrierte Violumenanteil des RPF wird als Filtrationsfraktion (filtration fraction FF) bezeichnet (ca. 20% oder 120 ml/min). FRAGE: Wie groß ist die Plasmamenge bei einem RPF von 600 ml/min, die aus den Glomeruli zu den vasa recta der Tubuli

weiterströmt?

FRAGE: Wie groß ist die Plasmamenge bei einem RPF von 600 ml/min, die aus den Glomeruli zu den vasa recta der Tubuli

weiterströmt?  FRAGE: Angenommen, der RPF beträgt 500 ml/min, die FF 15% und die

Wasserausscheidung 2% der GFR, wieviel Wasser wird im Nephron

rückresorbiert?

FRAGE: Angenommen, der RPF beträgt 500 ml/min, die FF 15% und die

Wasserausscheidung 2% der GFR, wieviel Wasser wird im Nephron

rückresorbiert?  Harnpflichtige

Stoffe ('Harnfixa', urinary (urophanic) substances) sind Substanzen, die nur über die Niere ausreichend aus dem

Körper entfernt werden können.

Harnpflichtige

Stoffe ('Harnfixa', urinary (urophanic) substances) sind Substanzen, die nur über die Niere ausreichend aus dem

Körper entfernt werden können.

Abbildung: Übersicht: Renaler Stofftransport (vereinfacht)

Abbildung: Übersicht: Renaler Stofftransport (vereinfacht)

Wasserstoff- und Ammoniumionen (praktisch zur Gänze; CO2 nicht gerechnet)

Wasserstoff- und Ammoniumionen (praktisch zur Gänze; CO2 nicht gerechnet) Kreatinin aus dem Muskelstoffwechsel (zu ~95%)

Kreatinin aus dem Muskelstoffwechsel (zu ~95%) Harnstoff als Abbauprodukt

von Aminosäuren und wichtiger Stickstoffträger (zu 60-80%)

Harnstoff als Abbauprodukt

von Aminosäuren und wichtiger Stickstoffträger (zu 60-80%) Harnsäure aus dem Stoffwechsel der Nukleinsäuren (zu ~65%)

Harnsäure aus dem Stoffwechsel der Nukleinsäuren (zu ~65%) Kochsalz (zu >90%)

Kochsalz (zu >90%) Kalium

Kalium Harnstoff wird

vermehrt bei Alkalose ausgeschieden, bei Azidose steigt die Exkretion

von Ammoniumsalzen.

Harnstoff wird

vermehrt bei Alkalose ausgeschieden, bei Azidose steigt die Exkretion

von Ammoniumsalzen.

Abbildung: Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung von Stickstoff

Abbildung: Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung von Stickstoff Zur Stickstoffausscheidung s. auch dort

Zur Stickstoffausscheidung s. auch dort Zur Rolle des Harnstoffs im Säure-Basen-Gleichgewicht s. auch dort

Zur Rolle des Harnstoffs im Säure-Basen-Gleichgewicht s. auch dort

Die Harnbildung

nennt man Diurese  , harntreibende Mittel Diuretika. , harntreibende Mittel Diuretika. |

, völliges Versiegen der

Harnausscheidung wird als Anurie bezeichnet.

, völliges Versiegen der

Harnausscheidung wird als Anurie bezeichnet. Abbildung bietet eine Übersicht über typische Konzentrierungs- bzw.

Verdünnungsverläufe entlang eines Nephrons. Die Ordinate gibt den

Quotienten zwischen Stoffkonzentration im Tubulus zur entsprechenden

Stoffkonzentration im Blutplasma (als Bezugsgröße) an.

Abbildung bietet eine Übersicht über typische Konzentrierungs- bzw.

Verdünnungsverläufe entlang eines Nephrons. Die Ordinate gibt den

Quotienten zwischen Stoffkonzentration im Tubulus zur entsprechenden

Stoffkonzentration im Blutplasma (als Bezugsgröße) an.

Abbildung:

Veränderungen der relativen Konzentrationen tubulärer Inhaltsstoffe in

Abhängigkeit von der Position im Tubulussystem (typische Werte)

Abbildung:

Veränderungen der relativen Konzentrationen tubulärer Inhaltsstoffe in

Abhängigkeit von der Position im Tubulussystem (typische Werte) Zur PAH-Clearance s. dort

Zur PAH-Clearance s. dort

| Die Kreatininkonzentration steigt im Verlauf des proximalen Tubulus, weil Flüssigkeit fortlaufend aus dem Tubulus rückresorbiert wird (Kreatinin hingegen nicht) |

Als fraktionelle Ausscheidung (FA) bezeichnet man ein Mengenverhältnis:

Welcher Anteil der glomerulär filtrierten Substanz aus dem Körper entfernt

wird (also: im Harn ausgeschiedene Menge bezogen auf die im selben Zeitraum

glomerulär filtrierte Menge). Die FA ist also der Quotient aus ausgeschiedener zu filtrierter Stoffmenge (pro Zeit).

Als fraktionelle Ausscheidung (FA) bezeichnet man ein Mengenverhältnis:

Welcher Anteil der glomerulär filtrierten Substanz aus dem Körper entfernt

wird (also: im Harn ausgeschiedene Menge bezogen auf die im selben Zeitraum

glomerulär filtrierte Menge). Die FA ist also der Quotient aus ausgeschiedener zu filtrierter Stoffmenge (pro Zeit). | FA = (VU . CU) / (GFR . CP) |

| FA (%) = 100 x (VU x CU) / (GFR x CP) |

Kochsalz wird zum Großteil rückresorbiert, die fraktionelle

Ausscheidung für Natrium liegt unter oder bei 1% (so wie die von Wasser).

Kochsalz wird zum Großteil rückresorbiert, die fraktionelle

Ausscheidung für Natrium liegt unter oder bei 1% (so wie die von Wasser).  Die FA von Calcium liegt bei 0,5-3%,

Die FA von Calcium liegt bei 0,5-3%,  von Harnsäure und (bei normaler Kost) Bicarbonat um die 10%,

von Harnsäure und (bei normaler Kost) Bicarbonat um die 10%,  von Phosphat bei 5-20%.

von Phosphat bei 5-20%.  Abhängig von der Diuresegröße beträgt die fraktionelle Ausscheidung von Harnstoff 15 bis 70% (Prozentsatz nimmt mit der Harnmenge zu, "Auswascheffekt").

Abhängig von der Diuresegröße beträgt die fraktionelle Ausscheidung von Harnstoff 15 bis 70% (Prozentsatz nimmt mit der Harnmenge zu, "Auswascheffekt"). | Die fraktionelle Ausscheidung von Harnstoff ist hoch (bis zu 70%) |

Inulin dient als Marker für die glomeruläre Filtration, seine fraktionelle Ausscheidung beträgt 100%.

Inulin dient als Marker für die glomeruläre Filtration, seine fraktionelle Ausscheidung beträgt 100%.  Kreatinin

wird auch ein wenig sezerniert, seine fraktionelle Ausscheidung liegt

daher leicht über 100%.

Kreatinin

wird auch ein wenig sezerniert, seine fraktionelle Ausscheidung liegt

daher leicht über 100%. | Die fraktionelle Ausscheidung von Kreatinin beträgt etwas über 1 (>100%) |

Beispiel:

24-h-Harnproduktion 1,5 l; spezifisches Gewicht des 24-h-Harns 1,020.

1,5 x 20 = 30 (30>28, eine ausreichende Ausscheidungsleistung kann angenommen werden)

Beispiel:

24-h-Harnproduktion 1,5 l; spezifisches Gewicht des 24-h-Harns 1,020.

1,5 x 20 = 30 (30>28, eine ausreichende Ausscheidungsleistung kann angenommen werden)

Die Nieren regulieren die Ausscheidung von Wasser (Flüssigkeitsbilanz, Osmoregulation), Elektrolyten

(Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid), beeinflussen dadurch

Membranpotentiale, Nervenleitung, Muskelkontraktion, Blutvolumen und

Blutdruck; stabilisieren den pH-Wert (Ausscheidung von

Wasserstoffionen, Bicarbonat, Phosphat, Säuren); scheiden

harnpflichtige Stoffe aus (Harnstoff, Ammoniumsalze, Urate, Kreatinin, Kalium). Sie sind in

den Reninmechanismus involviert (Kreislauf, Blutdruck), bilden

Erythropoetin (Sauerstofftransport), aktivieren Vitamin D3-Hormon

(Calcium- und Phosphatmetabolismus, Knochenstoffwechsel, Immunabwehr),

bilden Kinine und Prostaglandine (dilatieren lokal afferente

Arteriolen, erhöhen Perfusion und Filtration), bauen Glutamin, Peptide

und Peptidhormone ab, und sprechen sowohl auf autonom-nervöse

(Sympathikus) als auch humorale Signale (Angiotensin II, Aldosteron,

Parathormon, Calcitonin u.a.) an Die Nieren regulieren die Ausscheidung von Wasser (Flüssigkeitsbilanz, Osmoregulation), Elektrolyten

(Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid), beeinflussen dadurch

Membranpotentiale, Nervenleitung, Muskelkontraktion, Blutvolumen und

Blutdruck; stabilisieren den pH-Wert (Ausscheidung von

Wasserstoffionen, Bicarbonat, Phosphat, Säuren); scheiden

harnpflichtige Stoffe aus (Harnstoff, Ammoniumsalze, Urate, Kreatinin, Kalium). Sie sind in

den Reninmechanismus involviert (Kreislauf, Blutdruck), bilden

Erythropoetin (Sauerstofftransport), aktivieren Vitamin D3-Hormon

(Calcium- und Phosphatmetabolismus, Knochenstoffwechsel, Immunabwehr),

bilden Kinine und Prostaglandine (dilatieren lokal afferente

Arteriolen, erhöhen Perfusion und Filtration), bauen Glutamin, Peptide

und Peptidhormone ab, und sprechen sowohl auf autonom-nervöse

(Sympathikus) als auch humorale Signale (Angiotensin II, Aldosteron,

Parathormon, Calcitonin u.a.) an  Die Durchblutung der Nieren (<0,5% des Körpergewichts) beträgt ~1 l/min (knapp 20% des Herzminutenvolumens in Ruhe). Zwischen einem Blutdruck von ~80 und ~180 mmHg bleibt die renale Durchblutung ziemlich konstant (Autoregulation), darunter und darüber ändert sie sich druckpoportional. Die Nieren haben ~2 Millionen Nephronen,

bestehend aus Glomerulus und Tubulus. Ab einem arteriellen

Mindestdruck von

~50 mmHg entsteht glomeruläres Filtrat (glomeruläre Filtrationsrate GFR: ~120 ml/min, 150 bis 200 l/d). ~99% des filtrierten Wassers werden rückresorbiert, ~1% als Harnwasser ausgeschieden. Stoffe, die nicht verloren gehen sollen, werden nicht filtriert (Makromoleküle) oder im Tubulussystem mittels selektiver Transportsysteme in das Blut rückresorbiert (z.B. Glucose, Aminosäuren, Salze) - transzellulär und/oder parazellulär. Die

Rückresorption wird - direkt oder indirekt - angetrieben durch

Na/K-ATPasen in der basolateralen Membran der Tubulusepithelzellen

(die Nieren konsumieren bis zu 10% des O2-Verbrauchs des gesamten Körpers). Stoffe, die den

Körper verlassen sollen, werden im Tubulussystem angereichert, einige

sezerniert - und ausgeschieden. Die tägliche Harnausscheidung beträgt beim Erwachsenen 5%, bei Kindern bis 20% des Körperwasservolumens. Stickstoff fällt in Form von Ammoniumionen an und wird mit Harnstoff (~80%, vermehrt bei Alkalose) und Ammoniumsalzen (vermehrt bei Azidose) ausgeschieden. Der pH-Wert des Harns beträgt im Durchschnitt 5,4 (4,5 - 8,0) - die Niere scheidet nichtflüchtige Säuren aus Die Durchblutung der Nieren (<0,5% des Körpergewichts) beträgt ~1 l/min (knapp 20% des Herzminutenvolumens in Ruhe). Zwischen einem Blutdruck von ~80 und ~180 mmHg bleibt die renale Durchblutung ziemlich konstant (Autoregulation), darunter und darüber ändert sie sich druckpoportional. Die Nieren haben ~2 Millionen Nephronen,

bestehend aus Glomerulus und Tubulus. Ab einem arteriellen

Mindestdruck von

~50 mmHg entsteht glomeruläres Filtrat (glomeruläre Filtrationsrate GFR: ~120 ml/min, 150 bis 200 l/d). ~99% des filtrierten Wassers werden rückresorbiert, ~1% als Harnwasser ausgeschieden. Stoffe, die nicht verloren gehen sollen, werden nicht filtriert (Makromoleküle) oder im Tubulussystem mittels selektiver Transportsysteme in das Blut rückresorbiert (z.B. Glucose, Aminosäuren, Salze) - transzellulär und/oder parazellulär. Die

Rückresorption wird - direkt oder indirekt - angetrieben durch

Na/K-ATPasen in der basolateralen Membran der Tubulusepithelzellen

(die Nieren konsumieren bis zu 10% des O2-Verbrauchs des gesamten Körpers). Stoffe, die den

Körper verlassen sollen, werden im Tubulussystem angereichert, einige

sezerniert - und ausgeschieden. Die tägliche Harnausscheidung beträgt beim Erwachsenen 5%, bei Kindern bis 20% des Körperwasservolumens. Stickstoff fällt in Form von Ammoniumionen an und wird mit Harnstoff (~80%, vermehrt bei Alkalose) und Ammoniumsalzen (vermehrt bei Azidose) ausgeschieden. Der pH-Wert des Harns beträgt im Durchschnitt 5,4 (4,5 - 8,0) - die Niere scheidet nichtflüchtige Säuren aus Die

Gesamtlänge aller Glomerulumkapillaren beträgt ~50 km, diejenige aller Nephrone ~60

km, ihre Filtrationsfläche ~0,4 m2, die innere Oberfläche aller Tubuli ~40 m2. Die Niere verbraucht nur ~6% des arteriell angebotenen Sauerstoffs (~1 ml/dl Blut),

da ihre hohe Durchblutung vorwiegend der "Blutwäsche" geschuldet ist (renal-venöses Blut hat >90%

Sauerstoffsättigung). Die Niere bestreitet ihren Energiebedarf aus

Glutamin (35%), Laktat (20%), Glucose und Fettsäuren (je 15%). Der intensive Stoffwechsel verursacht eine Gewebetemperatur von ~40°C Die

Gesamtlänge aller Glomerulumkapillaren beträgt ~50 km, diejenige aller Nephrone ~60

km, ihre Filtrationsfläche ~0,4 m2, die innere Oberfläche aller Tubuli ~40 m2. Die Niere verbraucht nur ~6% des arteriell angebotenen Sauerstoffs (~1 ml/dl Blut),

da ihre hohe Durchblutung vorwiegend der "Blutwäsche" geschuldet ist (renal-venöses Blut hat >90%

Sauerstoffsättigung). Die Niere bestreitet ihren Energiebedarf aus

Glutamin (35%), Laktat (20%), Glucose und Fettsäuren (je 15%). Der intensive Stoffwechsel verursacht eine Gewebetemperatur von ~40°C Bei der Passage

durch das Nephronsystem erfolgt eine "Reinigung" von bestimmten

Stoffen, d.h. ihre Entfernung aus den Körperflüssigkeiten und

Ausscheidung im Harn. Eine pro Zeiteinheit von einem bestimmten Stoff

vollständig "gereinigte" (fiktive) Plasmamenge wird als deren Clearance

(Volumen / Zeit) bezeichnet. Sie kann aus Harnvolumen und

Stoffkonzentration in Plasma und Harn berechnet werden. Je stärker ein

Stoff aus dem Blut extrahiert wird, desto gößer ist der Wert seiner

Clearance (0 bedeutet keine Ausscheidung, die Inulinclearance

entspricht der glomerulären Filtration; ein Stoff, dessen Clearance größer als [GFR] ist, wird auch sezerniert) Bei der Passage

durch das Nephronsystem erfolgt eine "Reinigung" von bestimmten

Stoffen, d.h. ihre Entfernung aus den Körperflüssigkeiten und

Ausscheidung im Harn. Eine pro Zeiteinheit von einem bestimmten Stoff

vollständig "gereinigte" (fiktive) Plasmamenge wird als deren Clearance

(Volumen / Zeit) bezeichnet. Sie kann aus Harnvolumen und

Stoffkonzentration in Plasma und Harn berechnet werden. Je stärker ein

Stoff aus dem Blut extrahiert wird, desto gößer ist der Wert seiner

Clearance (0 bedeutet keine Ausscheidung, die Inulinclearance

entspricht der glomerulären Filtration; ein Stoff, dessen Clearance größer als [GFR] ist, wird auch sezerniert) Das vas afferens bringt Blut mit einem Druck von ~55 mmHg in die Glomerulumschleifen (parallel angeordnet, mit niedrigem

Strömungswiderstand und kaum abnehmendem Innendruck) ein. Dahinter bietet

das vas efferens ebenfalls einen - regulierten - Strömungswiderstand.

Kontraktion des vas afferens senkt, des vas efferens steigert den

Filtrationsdruck. Nachfolgende vasa recta sind Kapillaren mit einem

Innendruck von ~10 mmHg; der durch glomeruläre Konzentrierung der

Proteine bis ~40 mmHg erhöhte kolloidosmotische Druck fördert die

Rückresorption aus dem Tubulussystem. Tubulusepithelzellen sind polar

organisiert und erlauben (hauptsächlich) transzellulären und (auch)

parazellulären Austausch. Die apikale Seite blickt zum Tubuluslumen,

die basolaterale zum Interstitium (Blutseite). Art und

Öffnungswahrscheinlichkeit von Transportmolekülen (Permeasen,

Pumpen, Symportern, Antiportern) entscheidet über Muster und Menge des

Stoffaustauschs und ist nach Zellart, Lokalisierung und Anforderung

unterschiedlich. Schlussleisten bestimmen die parazelluläre Diffusion Das vas afferens bringt Blut mit einem Druck von ~55 mmHg in die Glomerulumschleifen (parallel angeordnet, mit niedrigem

Strömungswiderstand und kaum abnehmendem Innendruck) ein. Dahinter bietet

das vas efferens ebenfalls einen - regulierten - Strömungswiderstand.

Kontraktion des vas afferens senkt, des vas efferens steigert den

Filtrationsdruck. Nachfolgende vasa recta sind Kapillaren mit einem

Innendruck von ~10 mmHg; der durch glomeruläre Konzentrierung der

Proteine bis ~40 mmHg erhöhte kolloidosmotische Druck fördert die

Rückresorption aus dem Tubulussystem. Tubulusepithelzellen sind polar

organisiert und erlauben (hauptsächlich) transzellulären und (auch)

parazellulären Austausch. Die apikale Seite blickt zum Tubuluslumen,

die basolaterale zum Interstitium (Blutseite). Art und

Öffnungswahrscheinlichkeit von Transportmolekülen (Permeasen,

Pumpen, Symportern, Antiportern) entscheidet über Muster und Menge des

Stoffaustauschs und ist nach Zellart, Lokalisierung und Anforderung

unterschiedlich. Schlussleisten bestimmen die parazelluläre Diffusion |