Physiologie lernen - den Organismus verstehen

Wie funktioniert der menschliche Körper?

Wie funktioniert der menschliche Körper?

VIII.  Nierenfunktion und ableitende Harnwege

Nierenfunktion und ableitende Harnwege  X.

X.

Die

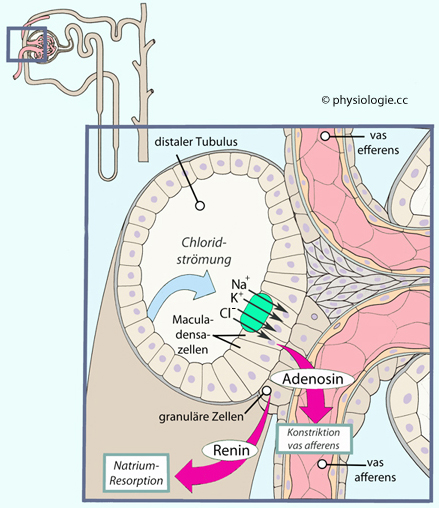

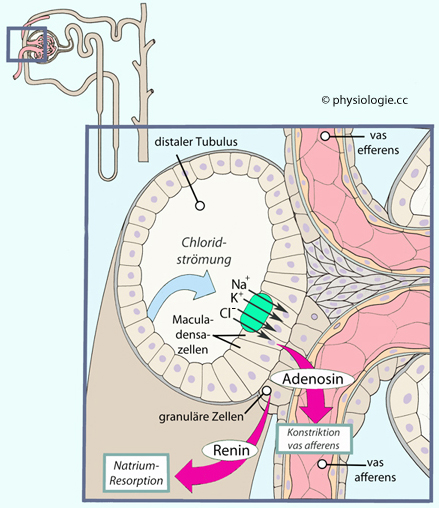

Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und

enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,

produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie

werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung

der Nierenfunktion verändert zahlreiche

Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das

Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales

klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.

Die

Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und

enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,

produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie

werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung

der Nierenfunktion verändert zahlreiche

Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das

Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales

klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.

Renale Funktionen betreffen nicht nur die Ausscheidung von

Stoffwechselendprodukten (Harnstoff und Ammoniumionen als Abbauprodukte von Aminosäuren,

Kreatinin aus dem Muskelstoffwechsel, Harnsäure aus dem

Nukleinsäurestoffwechsel) und Salzen (Kalium, Natrium, Chlorid ..),

sondern auch

Säure-Basen-Haushalt, Wasserausscheidung und Osmolarität, Blutbildung,

Blutdruck und Blutvolumen. Zur Erfüllung der Ausscheidungsfunktionen

ist eine hohe Durchblutung der Nieren nötig, sie beträgt

bei erwachsenen Personen etwa 1 l/min und ist über einen weiten Blutdruckbereich recht konstant (Autoregulation der renalen Perfusion).

Die Entstehung des Harns beginnt im Anfangsteil des Nephrons, dem Nierenkörperchen mit seinem Glomerulum; ein kapillärer Blutdruck von mehr als 50 mmHg bedingt die Filtration

von bis zu 200 Litern "Primärharn" pro Tag. Dieser enthält alle

mikromolekularen Bestandteile des Blutplasmas, die meisten von ihnen

werden anschließend vom Tubulus rückresorbiert und gelangen wieder ins

Blut. Das gilt auch für ~99% des filtrierten Wassers, und so bleiben 1-2 Liter Harn pro Tag zurück - mit in ihm angereicherten

Stoffen, die nicht im selben Maß wie Wasser rückresorbiert, oder auch

zusätzlich tubulär sezerniert werden.

Der hohe Grad

der Rückresorption filtrierter Flüssigkeit ermöglicht die automatische

Konzentrierung von Stoffen, die in den Tubuli nicht rückresorbiert

werden (wie das pflanzliche

Kohlenhydrat Inulin) oder weil sie nur schwach wiederaufgenommen

werden. Wird die Substanz gar nicht resorbiert, entspricht ihre Clearance der glomerulär filtrierten Flüssigkeitsmenge (GFR: glomerular filtration rate).

Als Clearance bezeichnet man die von einem Stoff in einer bestimmten

Zeit (z.B. pro Minute) befreite ("gereinigte") Flüssigkeitsmenge (Volumen / Zeit).

Die proximalen Tubuli

tragen

die Hauptlast der Rückresorption; sie holen z.B. Kalium und Glukose zur

Gänze aus dem Primärharn zurück, zudem Aminosäuren, die meisten

Mineralstoffe, und den Großteil des glomerulär filtrierten

Flüssigkeitsvolumens. Hormonelle Feinabstimmungen (Parathormon, Calcitonin) regeln das Ausmaß der Resorption von Calcium und Phosphat.

Im Nierenmark

baut sich eine (bis 5-fach) hyperosmolare Zone auf, das hilft u.a. bei

der Rückresorption von Wasser. Hohe osmotische Konzentration im

Nierenmark wird durch das Gegenstromprinzip energiesparend aufrechterhalten: Kochsalz wird aus dem

(wasserundurchlässigen) aufsteigenden Schenkel der Henle-Schleife

gepumpt (aktiv), die Tubulusflüssigkeit wird immer salzärmer und

gelangt schließlich hypoton in die Rindenzone zurück. Wasser wandert

aus dem absteigenden Schenkel der Henle-Schleife ins Interstitium, im

Mark baut sich entlang der Tubuli ein Konzentrationsgradient auf.

Dieser erleichtert eine allfällig notwendige (z.B. Durstzustand) rasche

Wasseraufnahme aus den Sammelrohren.

Aus dem spätdistalen und Sammelrohrsystem

kann Wasser rückresorbiert werden, gesteuert vom Gehirn

(hypothalamisch-hypophysär) über Vasopressin (antidiuretisches Hormon, "Wassersparhormon"). Auch Harnstoff wandert teils zurück in das

Nierenmark und beteiligt sich an der osmotischen Dynamik

(Harnstoffmechanismus).

Die Steuerung der Blase

erfolgt im Zusammenspiel von Großhirn, Brücke (pontines

Miktionszentrum) und Rückenmark - somatisch, sympathisch und

parasympathisch. Der Miktionsreflex geht von Dehnungsrezeptoren in der

Blasenwand aus und mündet in einer Anregung der Blasenmuskulatur (m.

detrusor vesicae) sowie Erschlaffung des Ausflußtrichters.

© H. Hinghofer-Szalkay

Die

Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und

enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,

produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie

werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung

der Nierenfunktion verändert zahlreiche

Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das

Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales

klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.

Die

Nieren scheiden nicht nur Harn aus, sie sind auch hormonell und

enzymatisch aktiv, beeinflussen Kreislauf und metabolischen Status,

produzieren Erythropoetin, Renin, aktivieren Vitamin D; sie reagieren auf zahlreiche Signalstoffe; und sie

werden autonom-nervös reguliert. Eine Einschränkung

der Nierenfunktion verändert zahlreiche

Stoff- und Hormonkonzentrationen im Blut. Das

Verständnis der renalen Physiologie ist wichtig für ein rationales

klinisches Problemmanagement bei nephrologischen Erkrankungen.