Untersuchung der Nierenfunktion

Untersuchung der Nierenfunktion

Diagnostik:

διά = durch, γνώσις = Erkenntnis,

Urteil

Diagnostik:

διά = durch, γνώσις = Erkenntnis,

Urteil| Simple

Kriterien der Nierenfunktion sind am Harn abzulesen: Menge (24-h-Harn),

Beschaffenheit, Dichte (Osmolalität), Farbe, Sediment, Geruch.

Körperliche Zeichen deuten auf möglicherweise veränderte Nierenfunktion

hin: Blässe (Erythropoetinmangel?), Ödeme (Proteinmangel?), Hypertonie

(Renin?) etc. Viele Blut-Laborwerte sind durch die Nierenfunktion beeinflusst. Substanzen, welche die Niere mit dem Harn ausscheiden muss (harnpflichtige Stoffe, wie Harnstoff, Ammonium, Harnsäure, Kreatinin, Kalium), bleiben bei Nephropathien vermehrt im Blut zurück, ihre Werte steigen entsprechend an (und sie verursachen entsprechende Symptome). Die "Entsorgungsleistung" (Clearance) bestimmter Indikatorstoffe gibt diagnostische Hinweise. Inulin- und Kreatininclearance quantifizieren die glomeruläre Filtrationsrate (GFR), welche bei erwachsenen Personen um die 100-120 ml/min betragen sollte. Übersteigt das Angebot eines Stoffes im Filtrat die resorptive Transportleistung der Tubuli (tubuläres Maximum), tritt die nicht zurückgewonnene Substanz im Harn auf. Das ist z.B. der Fall bei starker Hyperglykämie (Diabetes mellitus), Zucker wird im Harn nachweisbar (Glukosurie). |

Laborbefunde

Laborbefunde  24-h-Ausscheidung mit dem Urin

24-h-Ausscheidung mit dem Urin  Clearance

Clearance  Filtratbildung, GFR

Filtratbildung, GFR  Renale Perfusion, RPF u.a.

Renale Perfusion, RPF u.a.

Harnmenge: Störung der Diurese / Miktion?

Harnmenge: Störung der Diurese / Miktion?  (Oligurie

(Oligurie  = weniger als 500 ml Harn/Tag, Anurie = <100 ml/d) - Neben der Messung des Harnvolumens (24-Stunden-Harn) geben rasche Änderungen des Körpergewichts Auskunft über die Harnausscheidung

= weniger als 500 ml Harn/Tag, Anurie = <100 ml/d) - Neben der Messung des Harnvolumens (24-Stunden-Harn) geben rasche Änderungen des Körpergewichts Auskunft über die Harnausscheidung Schmerzen: Nierenlager (Kolik?) Kopfschmerzen (Niereninsuffizienz? Hypertonie?)

Schmerzen: Nierenlager (Kolik?) Kopfschmerzen (Niereninsuffizienz? Hypertonie?)

Abbildung: Harnfarbe und Hydrierungszustand

Abbildung: Harnfarbe und Hydrierungszustand

("Harnstarre":

Massendichte konstant bei ca. 1015 g/l). Je konzentrierter der Harn,

desto intensiver ist seine Färbung (

("Harnstarre":

Massendichte konstant bei ca. 1015 g/l). Je konzentrierter der Harn,

desto intensiver ist seine Färbung ( Abbildung).

Abbildung). Untersuchungsbefund allgemein

Untersuchungsbefund allgemein Blässe (Anämie?)

Blässe (Anämie?) Urämischer

Urämischer

Foetor?

Foetor?  (über Mund und Haut abgegebener harnartiger Geruch) - der Harn

selbst hat einen Eigengeruch, der durch Nahrungsmittel (z.B. Spargel)

und Medikamente (z.B. Vitaminpräparate) beeinflusst sein kann.

Diabetiker haben süßlich riechenden Urin

(über Mund und Haut abgegebener harnartiger Geruch) - der Harn

selbst hat einen Eigengeruch, der durch Nahrungsmittel (z.B. Spargel)

und Medikamente (z.B. Vitaminpräparate) beeinflusst sein kann.

Diabetiker haben süßlich riechenden Urin Fieber (Pyelonephritis?)

Fieber (Pyelonephritis?)

Blutdruck (Hypertonie?)

Blutdruck (Hypertonie?)

Abbildung unten

Abbildung unten

Abbildung: Tägliche Ausscheidungsraten mit dem Harn

Abbildung: Tägliche Ausscheidungsraten mit dem Harn

Physikalische, Makro- und mikroskopische

Untersuchung

Physikalische, Makro- und mikroskopische

Untersuchung  Volumen (24-Stunden-Harn)

Volumen (24-Stunden-Harn) Massendichte

("Harndichte") - abhängig von Wasserbilanz / Hydratationszustand, normalerweise

zwischen 1015 und 1025 g/l (physiologische Extremwerte: 1002 vs. 1030 g/l), bei hoher Freiwasserclearance

(Wasserausscheidung) bis 1000 g/l, bei Urinkonzentration (Dehydration)

Hypersthenurie: Dichte 1030 bis 1040 g/l. Proteinurie und Glukosurie erhöhen die Harndichte

Massendichte

("Harndichte") - abhängig von Wasserbilanz / Hydratationszustand, normalerweise

zwischen 1015 und 1025 g/l (physiologische Extremwerte: 1002 vs. 1030 g/l), bei hoher Freiwasserclearance

(Wasserausscheidung) bis 1000 g/l, bei Urinkonzentration (Dehydration)

Hypersthenurie: Dichte 1030 bis 1040 g/l. Proteinurie und Glukosurie erhöhen die Harndichte Farbe

- physiologisch: Hell- bis dunkelgelbe Farbe durch Urochrome aus dem Hämoglobinabbau

(Sterkobilin, Urobilin). Farbintensität abhängig von Wasserclearance ("farblos" bei stark verdünntem Urin);

Braunfärbung durch Bilirubinämie bei Ikterus; Rotfärbung bei Blutungen

oder überhöhter Carotinzufuhr

Farbe

- physiologisch: Hell- bis dunkelgelbe Farbe durch Urochrome aus dem Hämoglobinabbau

(Sterkobilin, Urobilin). Farbintensität abhängig von Wasserclearance ("farblos" bei stark verdünntem Urin);

Braunfärbung durch Bilirubinämie bei Ikterus; Rotfärbung bei Blutungen

oder überhöhter Carotinzufuhr Trübung - normalerweise klarer Harn, trüber (manchmal flockiger) Urin bei Entzündungen durch Leukozyten, Mikroorganismen

Trübung - normalerweise klarer Harn, trüber (manchmal flockiger) Urin bei Entzündungen durch Leukozyten, Mikroorganismen Sediment

- durch Zentrifugierung rasch darstellbar (Phasenkontrastmikroskopie),

kann "nicht-organisierte" (Kristalle aus Harnsäure, Bilirubin, Calciumsalzen, Phosphat, Tyrosin, Zystin) und "organisierte"

Bestandteile enthalten (Epithelzellen; Bakterien; Blutkörperchen;

"Urinzylinder" sind längliche Konkremente aus Proteinen, Lipiden u.a.: Hyaline Zylinder bestehen aus Tamm-Horsfall-Protein, s. unten)

Sediment

- durch Zentrifugierung rasch darstellbar (Phasenkontrastmikroskopie),

kann "nicht-organisierte" (Kristalle aus Harnsäure, Bilirubin, Calciumsalzen, Phosphat, Tyrosin, Zystin) und "organisierte"

Bestandteile enthalten (Epithelzellen; Bakterien; Blutkörperchen;

"Urinzylinder" sind längliche Konkremente aus Proteinen, Lipiden u.a.: Hyaline Zylinder bestehen aus Tamm-Horsfall-Protein, s. unten) Chemische Analyse

Chemische Analyse  pH-Wert - 5,0 bis 6,0

pH-Wert - 5,0 bis 6,0  Eiweiß

-

physiologisch bis 150 mg/d, davon 40-50% kleinmolekulares Protein,

10-15% Albumin, 40-50% im aufsteigenden dicken Schenkel der Henle-Schleife produziertes Uromodulin

(Tamm-Horsfall-Mukoprotein), das protektiv gegen Nephrolithiasis und

Entzündungen wirkt

Eiweiß

-

physiologisch bis 150 mg/d, davon 40-50% kleinmolekulares Protein,

10-15% Albumin, 40-50% im aufsteigenden dicken Schenkel der Henle-Schleife produziertes Uromodulin

(Tamm-Horsfall-Mukoprotein), das protektiv gegen Nephrolithiasis und

Entzündungen wirkt Glucose - ohne spezielle Zuckerbelastung <20 mg/dl Harn (Teststreifen)

Glucose - ohne spezielle Zuckerbelastung <20 mg/dl Harn (Teststreifen) Hormone, z.B. Steroide, HCG (Schwangerschaftstest), Melatonin ...

Hormone, z.B. Steroide, HCG (Schwangerschaftstest), Melatonin ...  weitere Bestandteile s. Tabelle

weitere Bestandteile s. Tabelle Spezielle Abbauprodukte, z.B. Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) und Homovanillinsäure (HVA) als Maß der Katecholaminproduktion

Spezielle Abbauprodukte, z.B. Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) und Homovanillinsäure (HVA) als Maß der Katecholaminproduktion Konzentrationswerte im Harn werden im Allgemeinen normiert auf den gleichzeitig gemessenen Kreatininwert (die Kreatininausscheidung ist ziemlich konstant), um den Effekt unterschiedlich starker Wasserausscheidung (welche alle Konzentrationswerte im Urin beeinflusst) zu

kompensieren.

Konzentrationswerte im Harn werden im Allgemeinen normiert auf den gleichzeitig gemessenen Kreatininwert (die Kreatininausscheidung ist ziemlich konstant), um den Effekt unterschiedlich starker Wasserausscheidung (welche alle Konzentrationswerte im Urin beeinflusst) zu

kompensieren. Harnkultur

Harnkultur  Blut

Blut | Mit einer Zunahme der Harndichte um 1 g/l steigt die Osmolarität des Harns um ~40 mOsm/l (gilt für einen Bereich von 100 bis 1200 mOsm/l) |

Tägliche Ausscheidung mit dem Harn  g/d (außer Angaben in gelben Feldern)  Harnvolumen 1-2 l/d |

|||||

| Harnstoff |

Gesamt-N |

Chlorid |

Natrium |

Kalium |

Phosphat |

| 20-40 |

10-20 |

4-9 * |

4-6 * | 1,5-3 |

1-2,5 |

| Calcium |

Magnesium |

Citrat |

Phenolsulfat |

Glucuronat |

Sulfat |

| 0,1-0,4 |

0,1-0,4 |

0,1-0,3 |

0,08-0,12 |

0,04-0,4 | 1-2 |

| Glucose |

Purinbasen | Urobilinogen | Porphyrine | Indikan | Serotonin |

| 0,010-0,2 | 0,01-0,06 | 0,5-2 x 10-3 | 0,02-0,1 x 10-3 | 0-32 x 10-3 | <200 mg/24h |

| Kreatinin | Ammonium | Protein | Harnsäure | Steroide | 5-HIAA |

| 0,8-2,5 | 0,5-1 | <0,15 | 0,2-1,5 | 0,05-0,25 | <43 µM/24h |

Blutbild: Chronische Nierenerkrankungen können renale Anämie zur Folge haben (Erythropoetinmangel)

Blutbild: Chronische Nierenerkrankungen können renale Anämie zur Folge haben (Erythropoetinmangel) Harnpflichtige Stoffe (Kreatinin, Harnstoff, Kalium,..)

Harnpflichtige Stoffe (Kreatinin, Harnstoff, Kalium,..) Clearance (Kreatinin, Inulin, PAH - s. unten)

Clearance (Kreatinin, Inulin, PAH - s. unten)  Immunologische Untersuchungen (z.B. Verdacht auf Glomerulonephritis): Z.B. Komplementfaktoren (C3, C4), diverse Antikörper

Immunologische Untersuchungen (z.B. Verdacht auf Glomerulonephritis): Z.B. Komplementfaktoren (C3, C4), diverse Antikörper

Abbildung: Clearance-Konzept

Abbildung: Clearance-Konzept

| Clearance (ml/min) = AU / cP |

Ein glomerulär filtrierter Stoff, der tubulär nicht rückresorbiert

wird, wird ausgeschieden. Er ist in der rückresorbierten Flüssigkeit

nicht vorhanden, die Menge dieser ("gereinigten") Flüssigkeit

entspricht der Clearance des Stoffes und kann etwa mit

dem Volumen glomerulär filtrierter Flüssigkeit gleichgesetzt werden.

Wenn 99% der filtrierten Flüssigkeit tubulär resorbiert werden, ergibt

sich dabei ~1% Fehler (

Ein glomerulär filtrierter Stoff, der tubulär nicht rückresorbiert

wird, wird ausgeschieden. Er ist in der rückresorbierten Flüssigkeit

nicht vorhanden, die Menge dieser ("gereinigten") Flüssigkeit

entspricht der Clearance des Stoffes und kann etwa mit

dem Volumen glomerulär filtrierter Flüssigkeit gleichgesetzt werden.

Wenn 99% der filtrierten Flüssigkeit tubulär resorbiert werden, ergibt

sich dabei ~1% Fehler ( Abbildung).

Abbildung).  Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Funktionsfähigkeit der Nieren ist ihre Filtrationsleistung (glomeruläre Filtrationsrate GFR). Sie beträgt bei jüngeren Erwachsenen ~120 ml/min (genauer: 60-70 ml pro Minute pro m2 Körperoberfläche).

Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Funktionsfähigkeit der Nieren ist ihre Filtrationsleistung (glomeruläre Filtrationsrate GFR). Sie beträgt bei jüngeren Erwachsenen ~120 ml/min (genauer: 60-70 ml pro Minute pro m2 Körperoberfläche).

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Serumkreatinin als Funktion der GFR

Abbildung: Serumkreatinin als Funktion der GFR

| Die PAH-Clearance liegt bei 500-700 ml/min |

| Renale Perfusion = RPF x 1/(1-Ht) |

| Aus RPF und Hämatokrit kann man die renale Perfusion errechnen |

Mathematische Methoden (Anwendung von Compartmentmodellen) ermöglichen

es, Clearancewerte aufgrund des Zeitverlaufs der Blutkonzentration

nach Injektion eines Indikators zu

ermitteln (ohne Messung der Harnausscheidung).

Mathematische Methoden (Anwendung von Compartmentmodellen) ermöglichen

es, Clearancewerte aufgrund des Zeitverlaufs der Blutkonzentration

nach Injektion eines Indikators zu

ermitteln (ohne Messung der Harnausscheidung).  Viele

Symptome einer Nierenerkrankung machen sich systemisch bemerkbar, z.B.

im Blutdruck (Goldblatt-Hochdruck bei eingeengten Nierenarterien, etc).

Viele

Symptome einer Nierenerkrankung machen sich systemisch bemerkbar, z.B.

im Blutdruck (Goldblatt-Hochdruck bei eingeengten Nierenarterien, etc).

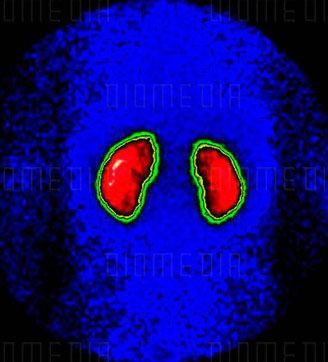

Abbildung: 99mTc-Szintigramm gesunder Nieren

Abbildung: 99mTc-Szintigramm gesunder Nieren

Abbildung) werden bei Verdacht auf eine Schädigung oder

Beeinträchtigung der Nierenfunktion zur Darstellung der Niere sowie zur Kontrolle der renalen Perfusion und

Funktion genützt

Abbildung) werden bei Verdacht auf eine Schädigung oder

Beeinträchtigung der Nierenfunktion zur Darstellung der Niere sowie zur Kontrolle der renalen Perfusion und

Funktion genützt  Computertomographie (Uratsteine sind röntgennegativ),

Computertomographie (Uratsteine sind röntgennegativ),  Magnetresonanztomographie,

Magnetresonanztomographie,  Angiographie (Darstellung der Gefäße),

Angiographie (Darstellung der Gefäße),

i.v.-Infusionsurographie mit nierengängigen Kontrastmitteln,

Ausscheidungsurographie: Urographie = Pyelographie (Darstellung von Nierenbecken, Ureter und Harnblase),

i.v.-Infusionsurographie mit nierengängigen Kontrastmitteln,

Ausscheidungsurographie: Urographie = Pyelographie (Darstellung von Nierenbecken, Ureter und Harnblase), Miktions-Zystourethrographie (Funktion der ableitenden Harnwege)

Miktions-Zystourethrographie (Funktion der ableitenden Harnwege)

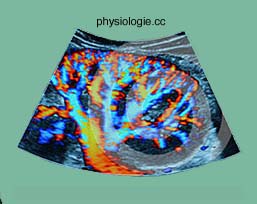

Abbildung: Dopplersonografische Darstellung der Nierengefäße

Abbildung: Dopplersonografische Darstellung der Nierengefäße

, seitengetrennte Clearance, evt.

vor und nach Gabe eines rasch wirksamen ACE-Hemmers zum Nachweis

funktionell wirksamer Stenosen der a. renalis).

, seitengetrennte Clearance, evt.

vor und nach Gabe eines rasch wirksamen ACE-Hemmers zum Nachweis

funktionell wirksamer Stenosen der a. renalis).

Zur Harnuntersuchung (Mittelstrahlurin) kommen physikalische, makro- und mikroskopische Untersuchungen in Frage: Bestimmung des Volumens (24-Stunden-Harn), Farbe (gelb durch Sterkobilin, Urobilin aus dem Hämoglobinabbau, farblos bei stark verdünntem Urin, braun bei Ikterus, rot bei Blutungen), pH-Wert (5,0 bis 6,0; <5,0

bei Hunger und Ketose, Dehydration, respiratorischer Azidose, >6,0

bei vegetarischer Ernährung, schwerem Erbrechen, renalen Erkrankungen). Glucose (ohne spezielle Zuckerbelastung <20 mg/dl; Glukosurie bei >160 mg Glucoseausscheidung in 24 Stunden), Proteinausscheidung

(bis 150 mg/dl, davon 40-50% kleinmolekulares Protein, 10-15% Albumin,

40-50% Tamm-Horsfall-Mukoprotein). Trübung bei Entzündungen (normal <10 Leukos / µl Harn), Sediment (Epithelzellen, Bakterien normal <105 CFU/ml, Blutkörperchen normal <4 Erys/µl, Kristalle, Konkremente) Zur Harnuntersuchung (Mittelstrahlurin) kommen physikalische, makro- und mikroskopische Untersuchungen in Frage: Bestimmung des Volumens (24-Stunden-Harn), Farbe (gelb durch Sterkobilin, Urobilin aus dem Hämoglobinabbau, farblos bei stark verdünntem Urin, braun bei Ikterus, rot bei Blutungen), pH-Wert (5,0 bis 6,0; <5,0

bei Hunger und Ketose, Dehydration, respiratorischer Azidose, >6,0

bei vegetarischer Ernährung, schwerem Erbrechen, renalen Erkrankungen). Glucose (ohne spezielle Zuckerbelastung <20 mg/dl; Glukosurie bei >160 mg Glucoseausscheidung in 24 Stunden), Proteinausscheidung

(bis 150 mg/dl, davon 40-50% kleinmolekulares Protein, 10-15% Albumin,

40-50% Tamm-Horsfall-Mukoprotein). Trübung bei Entzündungen (normal <10 Leukos / µl Harn), Sediment (Epithelzellen, Bakterien normal <105 CFU/ml, Blutkörperchen normal <4 Erys/µl, Kristalle, Konkremente) Hormone (normiert auf den gleichzeitig gemessenen Kreatininwert),

z.B. Steroide, HCG (Schwangerschaftstest), Melatonin,

Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) und Homovanillinsäure (HVA) als Maß

der Katecholaminproduktion Hormone (normiert auf den gleichzeitig gemessenen Kreatininwert),

z.B. Steroide, HCG (Schwangerschaftstest), Melatonin,

Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) und Homovanillinsäure (HVA) als Maß

der Katecholaminproduktion Die Massendichte beträgt physiologisch zwischen 1002 und 1030 g/l, bei hoher

Freiwasserclearance bis 1000 g/l (Diabetes insipidus), bei Dehydration,

Proteinurie, Glukosurie bis 1040 g/l; mit einer Zunahme der Harndichte um 1 g/l steigt die Osmolarität des Harns um ~40 mOsm/l (100 bis 1200 mOsm/l). Isotoner Harn hat ~290 mOsm/l; Morgenharn ist wegen der nächtlichen Antidiurese konzentriert, er hat ~900 mOsm/l Die Massendichte beträgt physiologisch zwischen 1002 und 1030 g/l, bei hoher

Freiwasserclearance bis 1000 g/l (Diabetes insipidus), bei Dehydration,

Proteinurie, Glukosurie bis 1040 g/l; mit einer Zunahme der Harndichte um 1 g/l steigt die Osmolarität des Harns um ~40 mOsm/l (100 bis 1200 mOsm/l). Isotoner Harn hat ~290 mOsm/l; Morgenharn ist wegen der nächtlichen Antidiurese konzentriert, er hat ~900 mOsm/l  Clearance ist die Plasmamenge, aus der ein Stoff pro Minute entfernt wird (Volumen / Zeit).

Aus der Ausscheidung im Urin (AU) und der Konzentration im Blutplasma

(cP) errechnet sie sich eine renale Clearance als AU / cP. Der Betrag liegt

zwischen Null (keine Ausscheidung / vollständige Rückresorption) und dem des renalen Plasmaflusses RPF (vollständige Ausscheidung). Die PAH-Clearance (Paraaminohippursäure) entspricht zu >90% dem RPF; diese beträgt ~600 ml/min. Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) beträgt bei jüngeren Erwachsenen ~120 ml/min. Die

Inulinclearance entspricht der GFR, die

Kreatininclearance mit Einschränkungen ebenfalls (Menge tubulär

sezernierten Kreatinins vernachlässigbar). Harnstoff wird glomerulär filtriert und zu

~40% rückresorbiert, die Clearance beträgt 60-80 ml/min. Die Harnsäureclearance beträgt 6–12 ml/min Clearance ist die Plasmamenge, aus der ein Stoff pro Minute entfernt wird (Volumen / Zeit).

Aus der Ausscheidung im Urin (AU) und der Konzentration im Blutplasma

(cP) errechnet sie sich eine renale Clearance als AU / cP. Der Betrag liegt

zwischen Null (keine Ausscheidung / vollständige Rückresorption) und dem des renalen Plasmaflusses RPF (vollständige Ausscheidung). Die PAH-Clearance (Paraaminohippursäure) entspricht zu >90% dem RPF; diese beträgt ~600 ml/min. Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) beträgt bei jüngeren Erwachsenen ~120 ml/min. Die

Inulinclearance entspricht der GFR, die

Kreatininclearance mit Einschränkungen ebenfalls (Menge tubulär

sezernierten Kreatinins vernachlässigbar). Harnstoff wird glomerulär filtriert und zu

~40% rückresorbiert, die Clearance beträgt 60-80 ml/min. Die Harnsäureclearance beträgt 6–12 ml/min Die Durchblutung der Nieren errechnet sich als RPF x 1/(1-Ht)

und beträgt ~1 l/min. Mit zunehmendem Alter nehmen sowohl die

Filtrationsleistung als auch die Durchblutung der Niere ab. Diese dient

zu >90% der Perfusion der Nierenrinde, <10% für die des Marks.

Die Durchblutung der Nierenarterien und ihrer Hauptäste kann

dopplersonographisch beurteilt werden Die Durchblutung der Nieren errechnet sich als RPF x 1/(1-Ht)

und beträgt ~1 l/min. Mit zunehmendem Alter nehmen sowohl die

Filtrationsleistung als auch die Durchblutung der Niere ab. Diese dient

zu >90% der Perfusion der Nierenrinde, <10% für die des Marks.

Die Durchblutung der Nierenarterien und ihrer Hauptäste kann

dopplersonographisch beurteilt werden |