Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Leber und Proteinstoffwechsel

Leber und Proteinstoffwechsel

Aminierung: Amin von Ammonium, nach Gott Ἄμμων

Aminierung: Amin von Ammonium, nach Gott Ἄμμων| Hepatozyten beteiligen sich intensiv am Proteinstoffwechsel: -- Synthese der meisten Plasmaproteine, im Bedarfsfall von ~20 g/d bis auf ~60 g/d steigerbar  -- Desaminierung von Aminosäuren (Entfernung von Stickstoff)  -- Harnstoffsynthese (bis ~20 g/d), Entfernung von Ammonium  -- Synthese (aller nichtessentiellen) und Interkonversion von Aminosäuren  -- Regulierung der verschiedenen Aminosäuren im Blutplasma (Glutamin ist die Aminosäure mit der größten Konzentration im Blutplasma) Eiweißmangel steigert die Synthesekapazität für Protein in der Leber und regt die Mitosetätigeit an (die Leber kann dabei vergrößert sein). Eine gesunde Leber kann im Bedarfsfall den gesamten extrazellulären (mobilen) Proteinpool (~500 g) in weniger als 2 Wochen neu bilden - normalerweise hat sie dafür etwa einen Monat Zeit, nutzt also nur die Hälfte ihrer maximalen Synthesekapazität. |

Aminosäuren

Aminosäuren  Proteinpool

Proteinpool

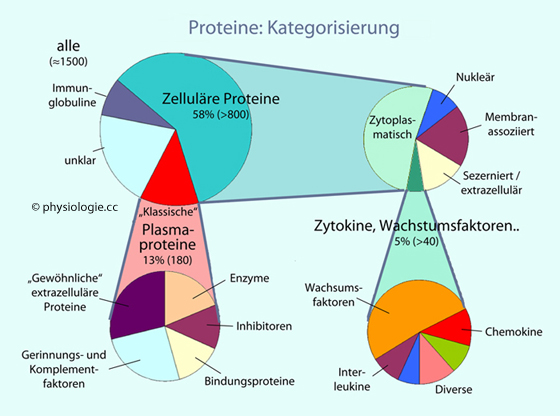

Abbildung:

Kategorisierung von extrazellulär nachweisbaren Proteinen des Menschen

Abbildung:

Kategorisierung von extrazellulär nachweisbaren Proteinen des Menschen

Abbildung), ist es klar, welche Bedeutung die Leber als ein zentrales

Stoffwechselorgan auch in dieser Hinsicht hat. Insbesondere sind es im

Extrazellulärraum vorliegende, mobile "Plasmaproteine", deren Menge und

Funktionsfähigkeit von den Hepatozyten reguliert wird.

Abbildung), ist es klar, welche Bedeutung die Leber als ein zentrales

Stoffwechselorgan auch in dieser Hinsicht hat. Insbesondere sind es im

Extrazellulärraum vorliegende, mobile "Plasmaproteine", deren Menge und

Funktionsfähigkeit von den Hepatozyten reguliert wird. Albumin (Transport, kolloidosmotischer Druck)

Albumin (Transport, kolloidosmotischer Druck) Komplementfaktoren (große Mengen an C3 und C5, weiters C1 bis C9)

Komplementfaktoren (große Mengen an C3 und C5, weiters C1 bis C9) Lipoproteine

Lipoproteine Transferrin

Transferrin Gerinnungsfaktoren

Gerinnungsfaktoren Hepatokine (Hormonartige Substanzen, Hormontransporter, Wachstumsfaktoren)

Hepatokine (Hormonartige Substanzen, Hormontransporter, Wachstumsfaktoren) Akutphasenproteine

Akutphasenproteine Bildung der meisten (90%) Plasmaproteine (Ausnahme Proteine aus dem extrahepatischen Immunsystem, insbesondere γ-Globulin). Die

Syntheseleistung beträgt normalerweise etwa 20 g Plasmaprotein pro

Tag und kann im Bedarfsfall um den Faktor 3 gesteigert werden.

Bildung der meisten (90%) Plasmaproteine (Ausnahme Proteine aus dem extrahepatischen Immunsystem, insbesondere γ-Globulin). Die

Syntheseleistung beträgt normalerweise etwa 20 g Plasmaprotein pro

Tag und kann im Bedarfsfall um den Faktor 3 gesteigert werden.Plasmaeiweißsynthese ~ 20 g/d steigerbar auf >60 g/d |

Desaminierung

von Aminosäuren

Desaminierung

von Aminosäuren  (notwendiger Schritt zur Energiegewinnung via

Kohlenhydrate / Fette - die Kapazität der Nieren zur Desaminierung ist

viel geringer als die der Leber).

(notwendiger Schritt zur Energiegewinnung via

Kohlenhydrate / Fette - die Kapazität der Nieren zur Desaminierung ist

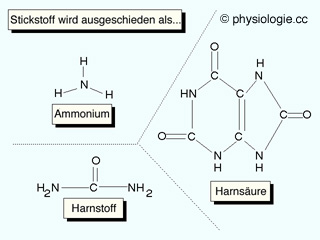

viel geringer als die der Leber). Entfernung von Ammonium / Bildung von Harnstoff (Abbildungen und

Entfernung von Ammonium / Bildung von Harnstoff (Abbildungen und  s. dort):

s. dort):  Beim

Abbau von Aminosäuren entsteht Ammoniak, und dieses ist in höherer

Konzentration toxisch. Der Metabolismus des Menschen kann Ammoniak

nicht weiter oxidieren / abbauen; der Großteil wird daher in Harnstoff

umgewandelt, und zwar von Hepatozyten (via Harnstoffzyklus

in der Leber - teils in den Mitochondrien, teils im Zytosol; das

entstehende Bicarbonat wirkt puffernd). Ammoniak kann in der Leber auch

zu Glutamat umgewandelt werden (Glutamat-Ammonium-Ligase, früher Glutaminsynthetase; die Muskulatur übernimmt etwa die Hälfte der Glutaminsynthese des Körpers).

Beim

Abbau von Aminosäuren entsteht Ammoniak, und dieses ist in höherer

Konzentration toxisch. Der Metabolismus des Menschen kann Ammoniak

nicht weiter oxidieren / abbauen; der Großteil wird daher in Harnstoff

umgewandelt, und zwar von Hepatozyten (via Harnstoffzyklus

in der Leber - teils in den Mitochondrien, teils im Zytosol; das

entstehende Bicarbonat wirkt puffernd). Ammoniak kann in der Leber auch

zu Glutamat umgewandelt werden (Glutamat-Ammonium-Ligase, früher Glutaminsynthetase; die Muskulatur übernimmt etwa die Hälfte der Glutaminsynthese des Körpers).  Ammonium (Blutplasma < Serum)

Ammonium (Blutplasma < Serum)

Abbildung: Stickstoff verlässt den Körper als Harnstoff, Ammonium und Harnsäure

Abbildung: Stickstoff verlässt den Körper als Harnstoff, Ammonium und Harnsäure

sinkt mit einer zunehmend anabolen Stoffwechsellage, d.h. positiver N-Bilanz (Stickstoffretention) - die durch Einwirkung anabol wirkender Hormone wie Insulin, Somatotropin oder Östrogenen unterstützt wird - wie bei Wachstumsschüben oder Heilungs- bzw. Reparaturvorgängen, und

sinkt mit einer zunehmend anabolen Stoffwechsellage, d.h. positiver N-Bilanz (Stickstoffretention) - die durch Einwirkung anabol wirkender Hormone wie Insulin, Somatotropin oder Östrogenen unterstützt wird - wie bei Wachstumsschüben oder Heilungs- bzw. Reparaturvorgängen, und  nimmt mit zunehmend kataboler Stoffwechsellage, d.h. negativer N-Bilanz (Stickstoffverlust) - z.B. im Postaggressionsstoffwechsel oder bei mangelnder Energiezufuhr - zu (Katecholamine, Glucagon oder Glucocorticoide wirken in diese Richtung).

nimmt mit zunehmend kataboler Stoffwechsellage, d.h. negativer N-Bilanz (Stickstoffverlust) - z.B. im Postaggressionsstoffwechsel oder bei mangelnder Energiezufuhr - zu (Katecholamine, Glucagon oder Glucocorticoide wirken in diese Richtung).

Abbildung: Aminosäuremetabolismus und Harnstoffsynthese in Hepatozyten

Abbildung: Aminosäuremetabolismus und Harnstoffsynthese in Hepatozyten Sofortige Verwendung zur Proteinsynthese, oder

Sofortige Verwendung zur Proteinsynthese, oder Desaminierung. Dabei entsteht Glutamat und die entsprechende Ketosäure (und das entsprechende Produkt).

Desaminierung. Dabei entsteht Glutamat und die entsprechende Ketosäure (und das entsprechende Produkt).

Täglich werden in der Leber 6-20 Gramm Harnstoff gebildet (via Harnstoffzyklus

- auch Ornithin- oder Krebs-Henseleit- Zyklus

Täglich werden in der Leber 6-20 Gramm Harnstoff gebildet (via Harnstoffzyklus

- auch Ornithin- oder Krebs-Henseleit- Zyklus  genannt).

genannt). Interkonversion von / Synthese aus Aminosäuren (z.B. aller

nichtessentieller Aminosäuren). Die Leber reguliert die

Aminosäurekonzentrationen im Blut

Interkonversion von / Synthese aus Aminosäuren (z.B. aller

nichtessentieller Aminosäuren). Die Leber reguliert die

Aminosäurekonzentrationen im Blut In den Körper aufgenommene oder im Körper mobilisierte Aminosäuren werden entweder

unmittelbar für die Proteinsynthese verwendet oder werden abgebaut

(Desaminierung, Harnstoffzyklus u.a.). Dabei stehen für die Aufnahme in die Zelle 14 unterschiedliche Transportsysteme

zur Verfügung; die

Aufnahme ist teilweise natriumabhängig. Ist eines dieser Systeme

beschädigt, resultiert eine entsprechende Aminosäuretransportstörung

(z.B. Cystinurie, Glycinurie, Hartnup-Krankheit).

In den Körper aufgenommene oder im Körper mobilisierte Aminosäuren werden entweder

unmittelbar für die Proteinsynthese verwendet oder werden abgebaut

(Desaminierung, Harnstoffzyklus u.a.). Dabei stehen für die Aufnahme in die Zelle 14 unterschiedliche Transportsysteme

zur Verfügung; die

Aufnahme ist teilweise natriumabhängig. Ist eines dieser Systeme

beschädigt, resultiert eine entsprechende Aminosäuretransportstörung

(z.B. Cystinurie, Glycinurie, Hartnup-Krankheit).

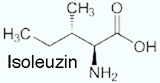

Verzweigtkettige Aminosäuren (branched chain amino acids, BCAA) - Valin, Leucin, Isoleucin

-

haben apolare Seitenketten und sind daher amphipathisch, sie lagern

sich sowohl in wässriger Phase (hydrophile Betain-Seite) als auch

Fettphasen (lipophile Kohlenwasserstoff-Seite) relativ gut ein. Der

Abbau

verzweigtkettiger Aminosäuren beginnt vorwiegend in der Muskulatur

(nicht wie bei den meisten Aminosäuren in der Leber). Verzweigtkettige Aminosäuren werden u.a. bei Leberversagen therapeutisch

supplementiert

Verzweigtkettige Aminosäuren (branched chain amino acids, BCAA) - Valin, Leucin, Isoleucin

-

haben apolare Seitenketten und sind daher amphipathisch, sie lagern

sich sowohl in wässriger Phase (hydrophile Betain-Seite) als auch

Fettphasen (lipophile Kohlenwasserstoff-Seite) relativ gut ein. Der

Abbau

verzweigtkettiger Aminosäuren beginnt vorwiegend in der Muskulatur

(nicht wie bei den meisten Aminosäuren in der Leber). Verzweigtkettige Aminosäuren werden u.a. bei Leberversagen therapeutisch

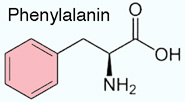

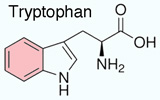

supplementiert Essentiell sind weiters die aromatischen Aminosäuren Phenylalanin und

Tryptophan; sie sind ziemlich hydrophob, Tryptophan sogar so stark, dass es im Plasma nicht frei gelöst vorliegt (es bindet an Albumin)

Essentiell sind weiters die aromatischen Aminosäuren Phenylalanin und

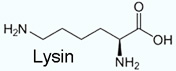

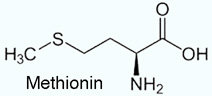

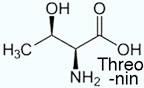

Tryptophan; sie sind ziemlich hydrophob, Tryptophan sogar so stark, dass es im Plasma nicht frei gelöst vorliegt (es bindet an Albumin) Lysin, Methionin und Threonin.

Lysin, Methionin und Threonin. Die Konzentration an Aminosäuren in extrazellulären Flüssigkeiten (extrazellulärer Aminosäurepool)

beträgt bei erwachsenen Personen insgesamt ~0,5-0,9 mM/l. Die einzelnen

Aminosäurenwerte sind sehr unterschiedlich, z.B. Glutamat ~10-130 µM/l, Glutamin ~200-750 µM/l, Glyzin 150-490 µM/l , Alanin 180-580 µM/l, Methionin ~10-40 µM/l etc.

Die Konzentration an Aminosäuren in extrazellulären Flüssigkeiten (extrazellulärer Aminosäurepool)

beträgt bei erwachsenen Personen insgesamt ~0,5-0,9 mM/l. Die einzelnen

Aminosäurenwerte sind sehr unterschiedlich, z.B. Glutamat ~10-130 µM/l, Glutamin ~200-750 µM/l, Glyzin 150-490 µM/l , Alanin 180-580 µM/l, Methionin ~10-40 µM/l etc.

Abbildung: Glutamat

Abbildung: Glutamat  mit ~20% des extrazellulären Aminosäurepools (und im Blutplasma) am stärksten vertreten; es spielt eine

wichtige Rolle nicht nur für den Eiweißaufbau, sondern u.a. auch als

rasch verfügbares Substrat für den Energiestoffwechsel. (Glutamat ist ein Transmitter im Nervensystem.)

mit ~20% des extrazellulären Aminosäurepools (und im Blutplasma) am stärksten vertreten; es spielt eine

wichtige Rolle nicht nur für den Eiweißaufbau, sondern u.a. auch als

rasch verfügbares Substrat für den Energiestoffwechsel. (Glutamat ist ein Transmitter im Nervensystem.) Die Leber ist eine wichtige Synthesestation für Glutathion

(GSH) - Leberzellen enthalten bis zu 7 mM Glutathion. Dieses besteht

aus drei Aminosäuren: Glutaminsäure, Cystein und Glycin; der erste

Syntheseschritt wird durch das lebensnotwendige Enzym Glutamat-Cystein-Ligase bewerkstelligt.

Die Leber ist eine wichtige Synthesestation für Glutathion

(GSH) - Leberzellen enthalten bis zu 7 mM Glutathion. Dieses besteht

aus drei Aminosäuren: Glutaminsäure, Cystein und Glycin; der erste

Syntheseschritt wird durch das lebensnotwendige Enzym Glutamat-Cystein-Ligase bewerkstelligt.

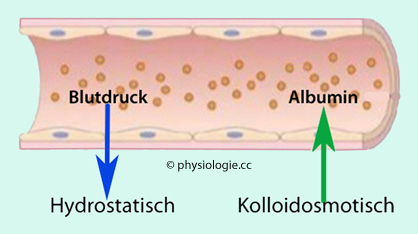

Abbildung: Starling-Gleichgewicht

Abbildung: Starling-Gleichgewicht  (vereinfacht)

(vereinfacht)

) Effekt

der Plasmaproteine wird zu ~90% von Albumin getragen (relativ niedriges

Molekulargewicht von ~70 kDa; der Effekt hängt von der Zahl der

gelösten Makromoleküle, nicht deren molarer Masse ab).

) Effekt

der Plasmaproteine wird zu ~90% von Albumin getragen (relativ niedriges

Molekulargewicht von ~70 kDa; der Effekt hängt von der Zahl der

gelösten Makromoleküle, nicht deren molarer Masse ab).

Abbildung: Proteinstoffwechsel

Abbildung: Proteinstoffwechsel

Im Darm resorbierte Aminosäuren werden von Hepatozyten für Proteinsynthese (Plasmaproteine ~20 g/d, steigerbar auf >60 g/d) und Desaminierung (Produktion von Ammoniak / Harnstoff / Glutamin; Zitratzyklus) herangezogen. Zellen

benötigen Glutamin für Nukelotidsynthese und

Proteinglykosylierung, Glutamat für die

Synthese von anderen Aminosäuren, α-Ketoglutarat (Zitratzyklus) und Glutathion. Glutamin ist in der Nahrung reichlich vorhanden und die führende Aminosäure im Blutplasma (~20% des extrazellulären Aminosäurepools) Im Darm resorbierte Aminosäuren werden von Hepatozyten für Proteinsynthese (Plasmaproteine ~20 g/d, steigerbar auf >60 g/d) und Desaminierung (Produktion von Ammoniak / Harnstoff / Glutamin; Zitratzyklus) herangezogen. Zellen

benötigen Glutamin für Nukelotidsynthese und

Proteinglykosylierung, Glutamat für die

Synthese von anderen Aminosäuren, α-Ketoglutarat (Zitratzyklus) und Glutathion. Glutamin ist in der Nahrung reichlich vorhanden und die führende Aminosäure im Blutplasma (~20% des extrazellulären Aminosäurepools) Positive Stickstoffbilanz (N-Retention) bei anaboler Stoffwechsellage (Wachstumsschübe, Heilungsvorgänge) senkt die Harnstoffausscheidung (angeregt durch Insulin, Somatotropin Östrogene), negative Stickstoffbilanz (N-Verlust) bei kataboler Stoffwechsellage geht mit vermehrter Ausscheidung einher (unterstützt durch Katecholamine, Glukagon, Glukokortikoide). NH4+ wird im Harnstoffzyklus (Krebs-Henseleit-Zyklus ) metabolisiert (6-20 g/d) Positive Stickstoffbilanz (N-Retention) bei anaboler Stoffwechsellage (Wachstumsschübe, Heilungsvorgänge) senkt die Harnstoffausscheidung (angeregt durch Insulin, Somatotropin Östrogene), negative Stickstoffbilanz (N-Verlust) bei kataboler Stoffwechsellage geht mit vermehrter Ausscheidung einher (unterstützt durch Katecholamine, Glukagon, Glukokortikoide). NH4+ wird im Harnstoffzyklus (Krebs-Henseleit-Zyklus ) metabolisiert (6-20 g/d)  Der extrazelluläre Aminosäurepool

beträgt ~0,5-0,9 mM/l, die Leber stabilisiert die Konzentrationswerte der einzelnen Aminosäuren. Aminosäuren werden über unterschiedliche Transportsysteme - teilweise natriumabhängig - in Zellen transferiert. Glutamin (die häufigste Aminosäure im Plasma)

ist nicht nur für anabole Vorgänge (Eiweißsynthese), sondern auch für den Energiestoffwechsel rasch verwertbar. Glutathion (GSH: Glutaminsäure, Zystein, Glyzin) hat in Zellen (z.B. Erythrozyten) und Körperflüssigkeiten (Bronchialsekret, Kammerwasser) antioxidative Schutzwirkung Der extrazelluläre Aminosäurepool

beträgt ~0,5-0,9 mM/l, die Leber stabilisiert die Konzentrationswerte der einzelnen Aminosäuren. Aminosäuren werden über unterschiedliche Transportsysteme - teilweise natriumabhängig - in Zellen transferiert. Glutamin (die häufigste Aminosäure im Plasma)

ist nicht nur für anabole Vorgänge (Eiweißsynthese), sondern auch für den Energiestoffwechsel rasch verwertbar. Glutathion (GSH: Glutaminsäure, Zystein, Glyzin) hat in Zellen (z.B. Erythrozyten) und Körperflüssigkeiten (Bronchialsekret, Kammerwasser) antioxidative Schutzwirkung  Plasmaproteine werden kapillär filtriert, wandern durch

das Interstitium und über das Lymphsystem in den Kreislauf zurück.

Dieser Austausch von Plasmaprotein entspricht pro Tag ungefähr der im

Blutplasma vorhandenen Menge (~0,2 kg). Hypoproteinämie

regt Leberzellen zu Teilungen und vermehrter Proteinsynthese an; das

Organ vergrößert sich, die Syntheseleistung kann sich bis zu

verdreifachen. Im

Hungerzustand werden auch Plasmaproteine als Aminosäurequelle

herangezogen (Pinozytose durch Makrophagen, Abbau zu Aminosäuren,

Abgabe ans Blutplasma, Aufnahme im Gewebe). Das Verhältnis von

Gesamteiweiß in den Geweben zu Plasmaeiweißpool beträgt ziemlich

konstant 33:1, auch im Hungerzustand (Proteinreserve) Plasmaproteine werden kapillär filtriert, wandern durch

das Interstitium und über das Lymphsystem in den Kreislauf zurück.

Dieser Austausch von Plasmaprotein entspricht pro Tag ungefähr der im

Blutplasma vorhandenen Menge (~0,2 kg). Hypoproteinämie

regt Leberzellen zu Teilungen und vermehrter Proteinsynthese an; das

Organ vergrößert sich, die Syntheseleistung kann sich bis zu

verdreifachen. Im

Hungerzustand werden auch Plasmaproteine als Aminosäurequelle

herangezogen (Pinozytose durch Makrophagen, Abbau zu Aminosäuren,

Abgabe ans Blutplasma, Aufnahme im Gewebe). Das Verhältnis von

Gesamteiweiß in den Geweben zu Plasmaeiweißpool beträgt ziemlich

konstant 33:1, auch im Hungerzustand (Proteinreserve)

|