Diabetes mellitus: διαβαίνειν = hindurchfließen, mel = Honig (mellitus = honigsüß)

Diabetes mellitus: διαβαίνειν = hindurchfließen, mel = Honig (mellitus = honigsüß)| Insulin

wirkt über Tyrosinkinase-Rezeptoren am Zielgewebe (vor allem

Fett-, Muskel- und Leberzellen) je nach Enzymausstattung

unterschiedlich: In der Leber fördert es die Synthese von Glykogen und

Fett; im Muskel die Protein-, im Fettgewebe die Lipogenese, in beiden

die Aufnahme von Glucose über den Einbau entsprechender Transporter

(GLUT-4) in die Zellmembran. Zahlreiche Signale regen die Insulinsekretion in den B-Zellen des Pankreas an: Erhöhung des Glucose-, Amino- und Fettsäurespiegels im Blut; Aktivität autonomer Nerven (sympathisch, parasympathisch); vermehrte Hormonkonzentrationen (Inkretin-Effekt durch Gastrin, Sekretin u.a.), einschließlich des Insulins selbst (autokrines Feedback). Die Anregung der B-Zelle durch Glucose erfolgt so: GLUT-2-Transporter lassen Glucose in die Zelle, ATP wird vermehrt gebildet und sein Spiegel steigt an. Das blockiert ATP-sensitive Kaliumkanäle und reduziert den K+-Ausstrom - die resultierende Depolarisierung führt zu Einstrom von Ca++-Ionen und Freisetzung des in Vesikeln gespeicherten Hormons. Dieser Vorgang erfolgt nicht kontinuierlich, sondern pulsatil (alle 3-6 Minuten) - so lange dauert auch die biologische Halbwertszeit des Insulins, das auf diese Weise wirksam bleibt (kontinuierliche Anwesenheit des Hormons führte zu receptor downregulation, die Zelle wäre refraktär, der Signalweg blockiert). Ein herausragender Insulineffekt ist die Senkung des Blutzuckerspiegels - Glucose wandert aus dem extrazellulären Raum in die Zellen. Die Glucosekonzentration im Blutserum sollte nüchtern (postabsorptiv) 3,3-6,0 mM (60-110 mg/dl) betragen. Erniedrigte Glucosewerte (Hypoglykämie) gefährden die Funktion primär glucoseabhängiger Gewebe, insbesondere des Gehirns. Erhöhung des Blutzuckerspiegels (Hyperglykämie) ist nach Mahlzeiten physiologisch, weil resorbierter Zucker zunächst ins Blut gelangt. Der darauf erfolgende Insulinanstieg senkt den Glucosespiegel rasch wieder in den Referenzbereich. Im Gehirn hat Insulin Signalwirkung im Sinne eines Sättigungssignals (es wird bei Zuckerzufuhr ausgeschüttet) und beeinflusst ausser Essverhalten, Blutzuckerregulation, Energiehaushalt und Körpergewicht auch Bewusstsein und Gedächtnisbildung. Glucose kann sich mit anderen Biomolekülen verbinden, Komplexe bilden und - bei chronisch erhöhten Werten - längerfristig degenerativ wirken (Durchblutungsstörungen, Nervenschäden bei chronischem unbehandeltem Diabetes). |

Entdeckung

Entdeckung  Zentralnervöse Wirkungen

Zentralnervöse Wirkungen  Bildung und Abbau

Bildung und Abbau  Inkretinwirkung

Inkretinwirkung  Normalwerte

Normalwerte  Steuerung, (pulsatile) Freisetzung

Steuerung, (pulsatile) Freisetzung  Insulinrezeptor

Insulinrezeptor  Metabolische Wirkungen

Metabolische Wirkungen

Inkretine

Inkretine  Insulinempfindlichkeit

Insulinempfindlichkeit

Core messages

Core messages

Abbildung: 24-Stunden-Profil des Insulinspiegels einer gesunden Person

Abbildung: 24-Stunden-Profil des Insulinspiegels einer gesunden Person Zellen nehmen Glucose über erleichterten Transport via Glucosetransporter auf, die sich in ihrer Zellmembran befinden (sie müssen diese Transporter exprimieren).

Treibende Kraft des transmembranalen Glucosestroms ist das

Konzentrationsgefälle - in der extrazellulären Flüssigkeit 4-6 mM

(postprandial höher), im Zytosol (technisch schwierig bestimmbar) 0,4-6

mM. Üblicherseise ist der Konzentrationsgradient in die Zelle hinein

gerichtet. Nehmen Zellen Glucose auf, trägt das zu einer Senkung des

Blutzuckerspiegels bei, weil sie auf diese Weise Glucose aus dem

Extrazellulärraum entfernen.

Zellen nehmen Glucose über erleichterten Transport via Glucosetransporter auf, die sich in ihrer Zellmembran befinden (sie müssen diese Transporter exprimieren).

Treibende Kraft des transmembranalen Glucosestroms ist das

Konzentrationsgefälle - in der extrazellulären Flüssigkeit 4-6 mM

(postprandial höher), im Zytosol (technisch schwierig bestimmbar) 0,4-6

mM. Üblicherseise ist der Konzentrationsgradient in die Zelle hinein

gerichtet. Nehmen Zellen Glucose auf, trägt das zu einer Senkung des

Blutzuckerspiegels bei, weil sie auf diese Weise Glucose aus dem

Extrazellulärraum entfernen. Insulin

regt Zellen, die über Insulinrezeptoren verfügen (primäre Ziele: Adipozyten,

Muskelzellen, Leberzellen) zur Glucoseaufnahme an und kann so den

Blutzuckerspiegel senken. GLUT4-Permeasen sind insulinabhängig (zu Glucosepermeasen s. dort).

Insulin

regt Zellen, die über Insulinrezeptoren verfügen (primäre Ziele: Adipozyten,

Muskelzellen, Leberzellen) zur Glucoseaufnahme an und kann so den

Blutzuckerspiegel senken. GLUT4-Permeasen sind insulinabhängig (zu Glucosepermeasen s. dort). Epithelzellen in Nieren (Tubuli) und Darm (Mucosa) sowie Nervenzellen exprimieren keine Insulinrezeptoren und sind nicht

insulinabhängig. Andernfalls könnten sie im Hungerzustand keine Glucose

aufnehmen; ihre Glucoseaufnahme ist auch im postresorptiven Zustand gewährleistet (sie verfügen über nicht-insulinabhängige Permeasen für Glucose wie GLUT2, GLUT3 u.a.

Epithelzellen in Nieren (Tubuli) und Darm (Mucosa) sowie Nervenzellen exprimieren keine Insulinrezeptoren und sind nicht

insulinabhängig. Andernfalls könnten sie im Hungerzustand keine Glucose

aufnehmen; ihre Glucoseaufnahme ist auch im postresorptiven Zustand gewährleistet (sie verfügen über nicht-insulinabhängige Permeasen für Glucose wie GLUT2, GLUT3 u.a. In Gefahren- bzw. Belastungssituationen wird die Insulinausschüttung gehemmt (Näheres s. dort). Bei solchen fight-or-flight-Situationen

braucht die Muskulatur viel Glucose für ihren akut gesteigerten

Stoffwechsel (aktive Skelettmuskeln nehmen Glucose unabhängig vom

Insulinspiegel auf). Adipozyten würden mit der Muskulatur um Glucose

konkurrierten, hoher Sympathikustonus verhindert das, gleichzeitig

fördert er die Glucosefreisetzung in der Leber.

In Gefahren- bzw. Belastungssituationen wird die Insulinausschüttung gehemmt (Näheres s. dort). Bei solchen fight-or-flight-Situationen

braucht die Muskulatur viel Glucose für ihren akut gesteigerten

Stoffwechsel (aktive Skelettmuskeln nehmen Glucose unabhängig vom

Insulinspiegel auf). Adipozyten würden mit der Muskulatur um Glucose

konkurrierten, hoher Sympathikustonus verhindert das, gleichzeitig

fördert er die Glucosefreisetzung in der Leber. ), gekennzeichnet durch erhöhten Blutzuckerspiegel

(Hyperglykämie

), gekennzeichnet durch erhöhten Blutzuckerspiegel

(Hyperglykämie  ).

).  ) kommen. Da der Zucker Wasser aus osmotischen Gründen "mitnimmt" (osmotische Diurese), kommt es dabei zu vermehrtem Wasserverlust (Diabetes = "Durchfluss").

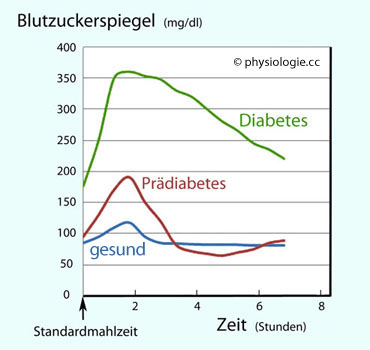

) kommen. Da der Zucker Wasser aus osmotischen Gründen "mitnimmt" (osmotische Diurese), kommt es dabei zu vermehrtem Wasserverlust (Diabetes = "Durchfluss"). Als Insulinresistenz bezeichnet man eine verringerte zelluläre Antwort (insulinabhängiger, d.h. mit Insulinrezeptoren ausgestatteter Gewebe) auf Insulin (sowohl körpereigenes als auch exogenes). Dabei ist die Glucosetoleranz

erniedrigt, d.h. Aufnahme einer definierten Glucosemenge führt zu

überhöhtem Anstieg des Blutzuckerspiegels (oGTT: Oraler

Glucosetoleranztest).Insulinresistenz ist ein Element des metabolischen Syndroms ("Syndrom X": Insulinresistenz, Bluthochdruck, Hypertriglyzeridämie, erniedrigtes HDL-Cholesterin, abdominelle Fettleibigkeit) und gehört zu den dringlichsten Gesundheitsproblemen der Wohlstandsgesellschaft.

Als Insulinresistenz bezeichnet man eine verringerte zelluläre Antwort (insulinabhängiger, d.h. mit Insulinrezeptoren ausgestatteter Gewebe) auf Insulin (sowohl körpereigenes als auch exogenes). Dabei ist die Glucosetoleranz

erniedrigt, d.h. Aufnahme einer definierten Glucosemenge führt zu

überhöhtem Anstieg des Blutzuckerspiegels (oGTT: Oraler

Glucosetoleranztest).Insulinresistenz ist ein Element des metabolischen Syndroms ("Syndrom X": Insulinresistenz, Bluthochdruck, Hypertriglyzeridämie, erniedrigtes HDL-Cholesterin, abdominelle Fettleibigkeit) und gehört zu den dringlichsten Gesundheitsproblemen der Wohlstandsgesellschaft.

| Polyurie (osmotische Diurese) ist ein Hauptsymptom eines unbehandelten Diabetes mellitus |

1869 beschrieb der Pathologe Paul Langerhans in seiner Doktorarbeit die später (1893 durch den Histopathologen Edouard Laguesse)

nach ihm benannnten Zellinseln. Ihre Funktion war zunächst unbekannt. Dass die

Bauchspeicheldrüse mit der Regulierung des Blutzuckerspiegels

zusammenhängt, wurde durch Forschungen von Josef Mering und Oskar Minkowski (um 1900) klar.

Sie konnten zeigen, dass Hunde, denen das Pankreas entfernt wurde,

Diabetes mellitus entwickelten (Minkowski's Labordiener fiel auf, dass

sich am Urin der Tiere Fliegen gütlich taten). Damit bestätigten sie

die Hypothese des französischen Diabetologen Etienne Lanceraux,

dass Diabetes etwas mit einer Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse zu

tun hätte (1877) - eine Hypothese, die im Widerspruch zur Position

stand, die seinerzeit der berühmte Physiologe Claude Bernard vertrat.

1869 beschrieb der Pathologe Paul Langerhans in seiner Doktorarbeit die später (1893 durch den Histopathologen Edouard Laguesse)

nach ihm benannnten Zellinseln. Ihre Funktion war zunächst unbekannt. Dass die

Bauchspeicheldrüse mit der Regulierung des Blutzuckerspiegels

zusammenhängt, wurde durch Forschungen von Josef Mering und Oskar Minkowski (um 1900) klar.

Sie konnten zeigen, dass Hunde, denen das Pankreas entfernt wurde,

Diabetes mellitus entwickelten (Minkowski's Labordiener fiel auf, dass

sich am Urin der Tiere Fliegen gütlich taten). Damit bestätigten sie

die Hypothese des französischen Diabetologen Etienne Lanceraux,

dass Diabetes etwas mit einer Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse zu

tun hätte (1877) - eine Hypothese, die im Widerspruch zur Position

stand, die seinerzeit der berühmte Physiologe Claude Bernard vertrat.

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Insulinempfindliche Gehirnareale und zentrale Insulinwirkungen

Abbildung: Insulinempfindliche Gehirnareale und zentrale Insulinwirkungen Hypothalamus (zentrale metabolische Steuerung),

Hypothalamus (zentrale metabolische Steuerung),  präfrontalen Kortex (Hemmung der Nahrungsaufnahme),

präfrontalen Kortex (Hemmung der Nahrungsaufnahme),  Hippocampus

(Gedächtnis und Bewusstseinszustand) und auf den

Hippocampus

(Gedächtnis und Bewusstseinszustand) und auf den an der Objekterkennung beteiligten gyrus fusiformis

(Identifikation, Belohnung, Emotionslage).

an der Objekterkennung beteiligten gyrus fusiformis

(Identifikation, Belohnung, Emotionslage).

s. dort).

s. dort).

Abbildung: Typische Organisation einer Langerhans-Insel in der Bauchspeicheldrüse

Abbildung: Typische Organisation einer Langerhans-Insel in der Bauchspeicheldrüse

vgl. dort).

Die Langerhans-Inseln sind stark vaskularisiert, ihre spezifische

Durchblutung beträgt ein Mehrfaches derjeniger des Herzmuskels.

Der Blutstrom zwischen den Inselzellen ist vom Zentrum der jeweiligen

Insel zur Peripherie ausgerichtet (

vgl. dort).

Die Langerhans-Inseln sind stark vaskularisiert, ihre spezifische

Durchblutung beträgt ein Mehrfaches derjeniger des Herzmuskels.

Der Blutstrom zwischen den Inselzellen ist vom Zentrum der jeweiligen

Insel zur Peripherie ausgerichtet ( Abbildung), die kapillären

Spalträume zwischen den Inselzellen erfüllen eine pfortaderähnliche

Funktion: So gelangen z.B. Produkte zentraler ß-Zellen relativ

"unverdünnt" zu peripher liegenden F-Zellen.

Abbildung), die kapillären

Spalträume zwischen den Inselzellen erfüllen eine pfortaderähnliche

Funktion: So gelangen z.B. Produkte zentraler ß-Zellen relativ

"unverdünnt" zu peripher liegenden F-Zellen. Das primäre Translationsprodukt der ß-Zellen ist Präproinsulin, dieses enthält das für den Durchtritt durch die Membran des endoplasmatischen Retikulums erforderliche 24-Aminosäuren-Signalpeptid. Das Signalpeptid wird beim Eintritt in das endoplasmatische Retikulum durch mikrosomale Enzyme abgespalten, wodurch Proinsulin entsteht. Dieses besteht aus drei Teilen: Der A-Kette des Insulins (21 Aminosäuren), dem C-Peptid (31 Aminosäuren; C: connecting)

und der B-Kette des Insulins (30 Aminosäuren). Proinsulin hat ~7% der

biologischen Wirksamkeit des Insulins, ein wenig davon entgeht der

Spaltung zu Insulin und wird zusammen mit diesem von der ß-Zelle

sezerniert.

Das primäre Translationsprodukt der ß-Zellen ist Präproinsulin, dieses enthält das für den Durchtritt durch die Membran des endoplasmatischen Retikulums erforderliche 24-Aminosäuren-Signalpeptid. Das Signalpeptid wird beim Eintritt in das endoplasmatische Retikulum durch mikrosomale Enzyme abgespalten, wodurch Proinsulin entsteht. Dieses besteht aus drei Teilen: Der A-Kette des Insulins (21 Aminosäuren), dem C-Peptid (31 Aminosäuren; C: connecting)

und der B-Kette des Insulins (30 Aminosäuren). Proinsulin hat ~7% der

biologischen Wirksamkeit des Insulins, ein wenig davon entgeht der

Spaltung zu Insulin und wird zusammen mit diesem von der ß-Zelle

sezerniert.  Abbildung).

Abbildung). Insulin wird vorwiegend in Leber, Nieren und Muskulatur endozytiert (vielleicht ist das für die Hormonwirkung von Bedeutung) und lysosomal abgebaut (IDE, insulin degrading enzyme); seine

Halbwertszeit beträgt etwa 5 Minuten:

Insulin wird vorwiegend in Leber, Nieren und Muskulatur endozytiert (vielleicht ist das für die Hormonwirkung von Bedeutung) und lysosomal abgebaut (IDE, insulin degrading enzyme); seine

Halbwertszeit beträgt etwa 5 Minuten: Kaum aus dem Pankreas in den

Pfortaderkreislauf gelangt, werden ~70% des

neugebildeten Insulins von der Leber abgebaut (first passage),

bevor es den systemischen Kreislauf erreichen kann (das dämpft

Schwankungen des Insulinspiegels im systemischen Kreislauf und bedeutet

gleichzeitig, dass die Leber wesentlich höheren Insulinkonzentrationen

ausgesetzt ist als der Rest des Organismus).

Kaum aus dem Pankreas in den

Pfortaderkreislauf gelangt, werden ~70% des

neugebildeten Insulins von der Leber abgebaut (first passage),

bevor es den systemischen Kreislauf erreichen kann (das dämpft

Schwankungen des Insulinspiegels im systemischen Kreislauf und bedeutet

gleichzeitig, dass die Leber wesentlich höheren Insulinkonzentrationen

ausgesetzt ist als der Rest des Organismus). In der Niere wird Insulin glomerulär filtriert (nur 51 Aminosäuren!), resorbiert und tubulär zerstückelt.

In der Niere wird Insulin glomerulär filtriert (nur 51 Aminosäuren!), resorbiert und tubulär zerstückelt.  Und auch Muskelzellen lassen Insulinmoleküle nicht weit kommen.

Und auch Muskelzellen lassen Insulinmoleküle nicht weit kommen. ) und Amylin

(das vermutlich ähnlich wirkt).

) und Amylin

(das vermutlich ähnlich wirkt).  Inkretine sind

Verdauungshormone, deren Ausschüttung durch Nahrungsaufnahme angeregt

wird, ihrerseits die Insulinsekretion stimulieren und so eine

zusätzliche Abnahme des Blutzuckerspiegels bewirken. Dieser Inkretineffekt macht

25-60% der gesamten Insulinantwort aus. Er erklärt, warum oral

aufgenommene Glucose stärker insulinanregend wirkt als i.v.

verabreichte. Zu Inkretinen zählen Cholecystokinin, GIP und GLP-1.

Inkretine sind

Verdauungshormone, deren Ausschüttung durch Nahrungsaufnahme angeregt

wird, ihrerseits die Insulinsekretion stimulieren und so eine

zusätzliche Abnahme des Blutzuckerspiegels bewirken. Dieser Inkretineffekt macht

25-60% der gesamten Insulinantwort aus. Er erklärt, warum oral

aufgenommene Glucose stärker insulinanregend wirkt als i.v.

verabreichte. Zu Inkretinen zählen Cholecystokinin, GIP und GLP-1.

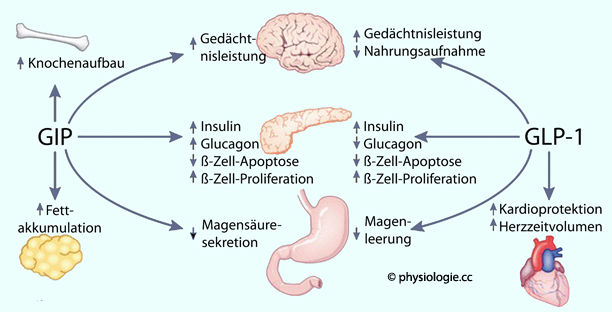

Abbildung: Wirkungen von GIP und GLP-1

Abbildung: Wirkungen von GIP und GLP-1

Abbildung zeigt, wirken sowohl GIP als auch GLP-1 auf das Gehirn gedächtnisstärkend (GLP-1 steigert auch den Appetit). Im Pankreas

fördern beide die Insulinausschüttung (Inkretineffekt!) sowie

Betazellproliferation und senken die ß-Zell-Apoptoserate; auf die

Glucagonsekretion wirken sie gegenläufig. Am Magen wirkt GIP sekretagog, GLP-1 fördert die Magenentleerung.

Abbildung zeigt, wirken sowohl GIP als auch GLP-1 auf das Gehirn gedächtnisstärkend (GLP-1 steigert auch den Appetit). Im Pankreas

fördern beide die Insulinausschüttung (Inkretineffekt!) sowie

Betazellproliferation und senken die ß-Zell-Apoptoserate; auf die

Glucagonsekretion wirken sie gegenläufig. Am Magen wirkt GIP sekretagog, GLP-1 fördert die Magenentleerung. Ein Insulinspiegel von ~120 pM hemmt die Glucoseproduktion halbmaximal, die Glucoseverwertung

ist halbmaximal stimuliert bei ~300 pM.

Ein Insulinspiegel von ~120 pM hemmt die Glucoseproduktion halbmaximal, die Glucoseverwertung

ist halbmaximal stimuliert bei ~300 pM.  Blutzuckerspiegel (Glucose im Serum)

Blutzuckerspiegel (Glucose im Serum) Insulin (Serum)

Insulin (Serum)  C-Peptid (Serum)

C-Peptid (Serum)

Inselzellen beeinflussen einander regulatorisch; so hemmt Amylin

die Glucagonsekretion, GLP-1 fördert die Bildung von Insulin und hemmt

die von Glucagon (

Inselzellen beeinflussen einander regulatorisch; so hemmt Amylin

die Glucagonsekretion, GLP-1 fördert die Bildung von Insulin und hemmt

die von Glucagon ( s. auch dort). Die Betazellen liegen zentral und modulieren (parakrin, d.h. auf Nachbarzellen) die Aktivität umliegender α-, δ- und PP-Zellen.

s. auch dort). Die Betazellen liegen zentral und modulieren (parakrin, d.h. auf Nachbarzellen) die Aktivität umliegender α-, δ- und PP-Zellen. Sekretionsverhalten:

Bei Werten unter 3 mM extrazellulärer Glucosekonzentration

sezernieren ß-Zellen nur eine basale Mindestmenge Insulin. Bei 5 mM ist

die Bildungsrate bereits verdoppelt und steigt S-förmig mit zunehmendem

Zuckerspiegel an, bis sie bei ~15 mM (etwa dem Vierfachen des normalen Ruhewertes) ein Maximum (beim 4-fachen der Basissekretion) erreicht.

Sekretionsverhalten:

Bei Werten unter 3 mM extrazellulärer Glucosekonzentration

sezernieren ß-Zellen nur eine basale Mindestmenge Insulin. Bei 5 mM ist

die Bildungsrate bereits verdoppelt und steigt S-förmig mit zunehmendem

Zuckerspiegel an, bis sie bei ~15 mM (etwa dem Vierfachen des normalen Ruhewertes) ein Maximum (beim 4-fachen der Basissekretion) erreicht. Jeden Tag wird etwa ein

Fünftel des in den Inselzellen gespeicherten Insulins freigesetzt.

Jeden Tag wird etwa ein

Fünftel des in den Inselzellen gespeicherten Insulins freigesetzt. Die

Insulinkonzentration im Blutplasma kann von der (effektiven) an den

Zielzellen (also im Interstitium) sehr verschieden sein. Die endotheliale Barriere behindert den Übertritt des Insulins ins Zielgewebe. So

kann es bei einer kontinuierlichen Insulininfusion über eine Stunde dauern,

bis der Blutspiegel auch im Interstitium erreicht ist.

Die

Insulinkonzentration im Blutplasma kann von der (effektiven) an den

Zielzellen (also im Interstitium) sehr verschieden sein. Die endotheliale Barriere behindert den Übertritt des Insulins ins Zielgewebe. So

kann es bei einer kontinuierlichen Insulininfusion über eine Stunde dauern,

bis der Blutspiegel auch im Interstitium erreicht ist.  Der Zeitverlauf

der Glucoseaufnahme (etwa im Muskel) entspricht dem der interstitiellen

Insulinkonzentration, nicht dem des Blut-Insulinspiegels.

Der Zeitverlauf

der Glucoseaufnahme (etwa im Muskel) entspricht dem der interstitiellen

Insulinkonzentration, nicht dem des Blut-Insulinspiegels.

Abbildung: Mechanismus der Insulinfreisetzung aus Inselzellen

Abbildung: Mechanismus der Insulinfreisetzung aus Inselzellen Second-messenger-Wege s. dort

Second-messenger-Wege s. dort

Glucose wird (beim Menschen) vorwiegend über einen Glut-1-Transporter in die Zelle aufgenommen. Glut-1 hat einen niedrigeren KM-Wert als Glut-2, dem wichtigsten Glucosetransporter in ß-Zellen von Mäusen (

Glucose wird (beim Menschen) vorwiegend über einen Glut-1-Transporter in die Zelle aufgenommen. Glut-1 hat einen niedrigeren KM-Wert als Glut-2, dem wichtigsten Glucosetransporter in ß-Zellen von Mäusen ( Abbildung) -

dies könnte erklären, warum ß-Zellen des Menschen die Insulinsekretion

schon bei niedrigeren Zuckerspiegeln starten als ß-Zellen bei Mäusen

Abbildung) -

dies könnte erklären, warum ß-Zellen des Menschen die Insulinsekretion

schon bei niedrigeren Zuckerspiegeln starten als ß-Zellen bei Mäusen Glucose wird glykolytisch abgebaut, dies regt die ATP-Synthese an - die Aktivität der Glucokinase ist der limitierende Schritt. Im Gegensatz zu anderen Hexokinasen (z.B. im Skelettmuskel) hat die Glucokinase einen hohen KM-Wert

(12 mM) und durch ihr Produkt Glucose-6-Phosphat nicht inhibiert.

Zusammen mit GLUT2 mit dessen hoher Kapazität dient die Glucokinase als Glucosesensor.

Das System reagiert automatisch: Steigt [Glucose] außerhalb des

Hepatozyten über den Nüchternwert, wird Glucose aufgenommen und

phosphoryliert (dabei reichert sich Glucose-6-Phosphat nicht in der Zelle an, sondern wird zu Glykogen umgebaut, zu Pyruvat glykolysiert, oder in den Pentosephosphatweg eingeschleust)

Glucose wird glykolytisch abgebaut, dies regt die ATP-Synthese an - die Aktivität der Glucokinase ist der limitierende Schritt. Im Gegensatz zu anderen Hexokinasen (z.B. im Skelettmuskel) hat die Glucokinase einen hohen KM-Wert

(12 mM) und durch ihr Produkt Glucose-6-Phosphat nicht inhibiert.

Zusammen mit GLUT2 mit dessen hoher Kapazität dient die Glucokinase als Glucosesensor.

Das System reagiert automatisch: Steigt [Glucose] außerhalb des

Hepatozyten über den Nüchternwert, wird Glucose aufgenommen und

phosphoryliert (dabei reichert sich Glucose-6-Phosphat nicht in der Zelle an, sondern wird zu Glykogen umgebaut, zu Pyruvat glykolysiert, oder in den Pentosephosphatweg eingeschleust) Anstieg der intrazellulären ATP-Konzentration blockiert ATP-sensible Kaliumkanäle (KATP-Kanäle) - und damit den K+-Ausstrom aus der Zelle (

Anstieg der intrazellulären ATP-Konzentration blockiert ATP-sensible Kaliumkanäle (KATP-Kanäle) - und damit den K+-Ausstrom aus der Zelle ( Abbildung),

die Membran depolarisiert (pharmakologische Blockade dieses Kanals -

wie durch Sulfonylharnstoffe - erhöht die Insulinsekretion und senkt

damit den Blutzuckerspiegel)

Abbildung),

die Membran depolarisiert (pharmakologische Blockade dieses Kanals -

wie durch Sulfonylharnstoffe - erhöht die Insulinsekretion und senkt

damit den Blutzuckerspiegel) Depolarisation führt zu Calciumeinstrom - hauptsächlich durch L-Typ-Ca++-Kanäle -, [Ca++]i steigt an, was wiederum

Depolarisation führt zu Calciumeinstrom - hauptsächlich durch L-Typ-Ca++-Kanäle -, [Ca++]i steigt an, was wiederum

die

Exozytose des Hormons aus Speichervesikeln anregt - allerdings nur

unter Anwesenheit verstärkender Faktoren (wie Citrat bzw.

Membranderivaten wie DAG, 12-S-HETE - die Arachidonsäureproduktion ist ATP-abhängig und damit an den Energiestatus der Zelle geknüpft).

die

Exozytose des Hormons aus Speichervesikeln anregt - allerdings nur

unter Anwesenheit verstärkender Faktoren (wie Citrat bzw.

Membranderivaten wie DAG, 12-S-HETE - die Arachidonsäureproduktion ist ATP-abhängig und damit an den Energiestatus der Zelle geknüpft). | Wirkungskette Insulin: Glucoseeinstrom über GLUT2 → Glykolyse, ATP-Synthese → Blockade ATP-sensitiven K+-Ausstroms → Depolarisation → Ca++-Einstrom über L-Typ-Calciumkanäle → [Ca++]i steigt → Exozytose, Insulinfreisetzung |

Abbildung: Funktion der Betazelle abhängig vom Glucosespiegel

Abbildung: Funktion der Betazelle abhängig vom Glucosespiegel

teils verstärkt (Glucagon, GIP, GLP-1, ß2-adrenerg, cholinerg),

teils verstärkt (Glucagon, GIP, GLP-1, ß2-adrenerg, cholinerg),  teils abgeschwächt (Somatostatin, α2-adrenerg).

teils abgeschwächt (Somatostatin, α2-adrenerg).

Abbildung unten):

Abbildung unten): Zunächst durch Exozytose aus bereits nahe der Membran der Betazellen gelegenen, fusionsbereiten Vesikeln (readily releasable pool)

Zunächst durch Exozytose aus bereits nahe der Membran der Betazellen gelegenen, fusionsbereiten Vesikeln (readily releasable pool) Dann durch Rekrutierung tiefer gelegener Vesikel ("Speichergranula"; weniger intensive, aber anhaltende Sekretion) sowie Neusynthese.

Dann durch Rekrutierung tiefer gelegener Vesikel ("Speichergranula"; weniger intensive, aber anhaltende Sekretion) sowie Neusynthese. Die Freisetzung von Insulin aus dem Pankreas wird physiologisch angeregt durch

Die Freisetzung von Insulin aus dem Pankreas wird physiologisch angeregt durch Aktivität des Parasympathikus (cholinerg über M-Rezeptoren) sowie des Sympathikus (ß2-adrenerg)

Aktivität des Parasympathikus (cholinerg über M-Rezeptoren) sowie des Sympathikus (ß2-adrenerg) Anstieg des Blutzuckerspiegels (Wirkungskette s.

Anstieg des Blutzuckerspiegels (Wirkungskette s.  Abbildung: "Glucosespiegel hoch")

Abbildung: "Glucosespiegel hoch") Anstieg der Konzentration einiger Amino- (Alanin, Arginin, verzweigtkettige) und Fettsäuren

Anstieg der Konzentration einiger Amino- (Alanin, Arginin, verzweigtkettige) und Fettsäuren Freigesetztes

Insulin (autokrines positives Feedback, Selbstverstärkung der

Insulinsekretion). Dass Insulin pulsatil freigesetzt wird, verhindert

vermutlich eine Desensibilisierung (durch receptor downregulation)

Freigesetztes

Insulin (autokrines positives Feedback, Selbstverstärkung der

Insulinsekretion). Dass Insulin pulsatil freigesetzt wird, verhindert

vermutlich eine Desensibilisierung (durch receptor downregulation) Wirkung einiger gastrointestinaler Hormone (vor allem GIP; GLP-1,

Wirkung einiger gastrointestinaler Hormone (vor allem GIP; GLP-1,  Abbildung; auch CCK, Gastrin, Sekretin). Diese bewirken über Steigerung der cAMP-Konzentration in der ß-Zelle den Inkretineffekt, d.h. orale Zufuhr von Glucose wirkt sich stärker auf die Insulinfreisetzung aus als eine intravenöse Gabe derselben Dosis

Abbildung; auch CCK, Gastrin, Sekretin). Diese bewirken über Steigerung der cAMP-Konzentration in der ß-Zelle den Inkretineffekt, d.h. orale Zufuhr von Glucose wirkt sich stärker auf die Insulinfreisetzung aus als eine intravenöse Gabe derselben Dosis Osteocalcin

Osteocalcin

Abbildung: Wie GLP-1 in der Betazelle die Insulinsekretion anregt

Abbildung: Wie GLP-1 in der Betazelle die Insulinsekretion anregt Epac, exchange protein associated with cAMP, Proteine, die MAP-Kinasen aktivieren

Epac, exchange protein associated with cAMP, Proteine, die MAP-Kinasen aktivieren  ER, endoplasmatisches Retikulum

ER, endoplasmatisches Retikulum  Pdx-1, pancreatic and duodenal homeobox 1, Transkriptionsfaktor mit fördernder Wirkung auf Pankreas und Dünndarm

Pdx-1, pancreatic and duodenal homeobox 1, Transkriptionsfaktor mit fördernder Wirkung auf Pankreas und Dünndarm  PKA, Proteinkinase A

PKA, Proteinkinase A  RYR, Ryanodin-Calciumkanal

RYR, Ryanodin-Calciumkanal  VDCC, spannungsbetriebener Calciumkanal

VDCC, spannungsbetriebener Calciumkanal Inkretine aus der Dünndarmschleimhaut

"melden", dass Nährstoffe resorbiert werden und veranlassen die

ß-Zellen des Pankreas zu verstärkter Antwort auf die Glucosebelastung (feed-forward-Effekt).

Inkretine aus der Dünndarmschleimhaut

"melden", dass Nährstoffe resorbiert werden und veranlassen die

ß-Zellen des Pankreas zu verstärkter Antwort auf die Glucosebelastung (feed-forward-Effekt). Inkretin-Analoga eignen

sich gut zur insulinabhängigen Blutzuckersenkung bei Diabetikern: Sie

federn die Gefahr einer Hypoglykämie ab, denn wenn der Glucosespiegel sinkt, hört ihre Wirkung auf die Insulinfreisetzung auf.

Inkretin-Analoga eignen

sich gut zur insulinabhängigen Blutzuckersenkung bei Diabetikern: Sie

federn die Gefahr einer Hypoglykämie ab, denn wenn der Glucosespiegel sinkt, hört ihre Wirkung auf die Insulinfreisetzung auf. Die Freisetzung von Insulin aus dem Pankreas wird physiologisch gehemmt durch

Die Freisetzung von Insulin aus dem Pankreas wird physiologisch gehemmt durch Sympathikusaktivität (über α2-Rezeptoren, welche [cAMP] senken; ß2-Rezeptoren stimulieren gleichzeitig die Glykogenolyse / Gluconeogenese in

Muskulatur und Leber, beides wirkt

blutzuckersteigernd). Bei körperlicher Arbeit wird so die Insulinausschüttung gesenkt, und so kommt es bei Belastung

nicht nur zu Senkung des Blutzuckerspiegels (vermehrter Verbrauch durch

die arbeitende Muskulatur), sondern auch des Insulinspiegels (bei gut

Trainierten bis auf die Hälfte des Ruhewertes)

Sympathikusaktivität (über α2-Rezeptoren, welche [cAMP] senken; ß2-Rezeptoren stimulieren gleichzeitig die Glykogenolyse / Gluconeogenese in

Muskulatur und Leber, beides wirkt

blutzuckersteigernd). Bei körperlicher Arbeit wird so die Insulinausschüttung gesenkt, und so kommt es bei Belastung

nicht nur zu Senkung des Blutzuckerspiegels (vermehrter Verbrauch durch

die arbeitende Muskulatur), sondern auch des Insulinspiegels (bei gut

Trainierten bis auf die Hälfte des Ruhewertes) Weiters hemmen mehrere

Peptide die Insulinsekretion, wie

Weiters hemmen mehrere

Peptide die Insulinsekretion, wie Somatostatin aus den D-Zellen (dessen Freisetzungs u.a. durch Adrenalin angeregt wird)

Somatostatin aus den D-Zellen (dessen Freisetzungs u.a. durch Adrenalin angeregt wird) der Cotransmitter

Galanin

der Cotransmitter

Galanin Amylin - auch Insel-Amyloid-Polypeptid (IAPP) genannt -, das zusammen mit Insulin aus der ß-Zelle stammt und vermutlich durch Hemmung

der Glucagonsekretion den Blutzuckerspiegel stabilisiert

Amylin - auch Insel-Amyloid-Polypeptid (IAPP) genannt -, das zusammen mit Insulin aus der ß-Zelle stammt und vermutlich durch Hemmung

der Glucagonsekretion den Blutzuckerspiegel stabilisiert Auch Leptin (aus Fettgewebe) wirkt sich auf Insulin aus: Es hemmt - über eine Leptinrezeptor-assoziierte Januskinase

- sowohl die Transkription und Biosynthese des Insulins als auch (über

Öffnung von Kaliumkanälen) dessen Freisetzung aus der Betazelle. Je

mehr das Fettgewebe zunimmt, umso stärker wirkt sich der hemmende

Effekt des Leptins auf die Insulinsekretion aus.

Auch Leptin (aus Fettgewebe) wirkt sich auf Insulin aus: Es hemmt - über eine Leptinrezeptor-assoziierte Januskinase

- sowohl die Transkription und Biosynthese des Insulins als auch (über

Öffnung von Kaliumkanälen) dessen Freisetzung aus der Betazelle. Je

mehr das Fettgewebe zunimmt, umso stärker wirkt sich der hemmende

Effekt des Leptins auf die Insulinsekretion aus.| Die Insulinsekretion wird u.a. gehemmt durch sympathische Aktivität (via α-Rezeptoren) und Somatostatin (aus D-Zellen) |

Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Phasenweise Freisetzung von Insulin ins Blut

Abbildung: Phasenweise Freisetzung von Insulin ins Blut

In der zephalen

Phase erklärt sich die vagale Stimulation durch die Wahrnehmung der

Nahrung (z.B. wenn das Essen auf den Tisch kommt - Anblick, Geruch). Diese präabsorptive

Phase dauert etwa 10 Minuten. Sie ist unabhängig von der Freisetzung

von GIP oder GLP1, sie wird hauptsächlich vagal (parasympathisch)

mediiert;

In der zephalen

Phase erklärt sich die vagale Stimulation durch die Wahrnehmung der

Nahrung (z.B. wenn das Essen auf den Tisch kommt - Anblick, Geruch). Diese präabsorptive

Phase dauert etwa 10 Minuten. Sie ist unabhängig von der Freisetzung

von GIP oder GLP1, sie wird hauptsächlich vagal (parasympathisch)

mediiert; in der gastrischen Phase durch Einflüsse aus dem Magen, insbesondere Gastrinfreisetzung;

in der gastrischen Phase durch Einflüsse aus dem Magen, insbesondere Gastrinfreisetzung; in der intestinalen

Phase durch das Anströmen von Substratmolekülen ("Substratphase" -

Anstieg des Glucosespiegels!). Letztere hält am längsten an und gibt

einen intensiven Effekt auf die Insulinfreisetzung.

in der intestinalen

Phase durch das Anströmen von Substratmolekülen ("Substratphase" -

Anstieg des Glucosespiegels!). Letztere hält am längsten an und gibt

einen intensiven Effekt auf die Insulinfreisetzung.

Abbildung: Rückkopplungsschleifen der Blutzuckerregulation

Abbildung: Rückkopplungsschleifen der Blutzuckerregulation

s. dort) kennzeichnet den Status des Energiestoffwechsels (

s. dort) kennzeichnet den Status des Energiestoffwechsels ( Abbildung oben):

Abbildung oben): Es ist hoch nach dem Essen

(Resorptionsphase; viel Insulin), im Überschuss vorhandene Glucose

wird

gespeichert

Es ist hoch nach dem Essen

(Resorptionsphase; viel Insulin), im Überschuss vorhandene Glucose

wird

gespeichert In der Postresorptionsphase ist es niedrig (wenig Insulin),

die Energiespeicher werden angegriffen.

In der Postresorptionsphase ist es niedrig (wenig Insulin),

die Energiespeicher werden angegriffen.  Einfluss des Stoffwechselstatus Nach Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021 |

||

| Variable / Organ |

Nach 24 Stunden Nahrungskarenz |

2 Stunden nach Nahrungsaufnahme (Mischkost) |

| Blutzuckerspiegel |

60-80 mg/dl 3,3-4,4 mM |

100-140 mg/dl 5,6-7,8 mM |

| Insulinspiegel |

3-8 µU/ml |

50-150 µU/ml |

| Glucagonspiegel |

40-80 pg/ml |

80-200 pg/ml |

| Leber |

↑Glykogenolyse ↑Gluconeogenese |

↑Glykogensynthese ↓Glykogenolyse ↓Gluconeogenese |

| Fettgewebe |

Mobilisierung von Lipiden |

Synthese von Lipiden |

| Muskelgewebe |

Metabolisierung von Lipiden Proteinabbau, Amibosäurenexport |

Glucose oxidiert oder als Glykogen gespeichert Proteine gespart |

Abbildung):

Abbildung):  Ras-abhängig über IRS1 / IRS2 und das Adapterprotein Grb-2 (growth factor receptor-bound protein 2) und Aktivierung der RAS / MAPK Kaskade und Einfluss auf die Gentranskription (z.B. für Glucokinase) im Zellkern. Die Aktivierungsschritte sind die folgenden:

Ras-abhängig über IRS1 / IRS2 und das Adapterprotein Grb-2 (growth factor receptor-bound protein 2) und Aktivierung der RAS / MAPK Kaskade und Einfluss auf die Gentranskription (z.B. für Glucokinase) im Zellkern. Die Aktivierungsschritte sind die folgenden: Bindung des Insulinmoleküls an den Rezeptor (liegt als Dimer vor)

Bindung des Insulinmoleküls an den Rezeptor (liegt als Dimer vor) Autophosphorylierung der Tyrosinreste am Rezeptor

Autophosphorylierung der Tyrosinreste am Rezeptor Über die Phosphotyrosinreste binden Dockingproteine wie IRS-1

Über die Phosphotyrosinreste binden Dockingproteine wie IRS-1 Der Insulinrezeptor phosphoryliert IRS-1 (IRS-2 bindet an andere Adapterproteine, hat ähnliche Funktion)

Der Insulinrezeptor phosphoryliert IRS-1 (IRS-2 bindet an andere Adapterproteine, hat ähnliche Funktion)  An das phosphorylierte IRS-1 binden Adapterproteine (Grb2)

An das phosphorylierte IRS-1 binden Adapterproteine (Grb2)  Diese Bindung leitet die Aktivierung von Ras und der MAPK-Kaskade ein...

Diese Bindung leitet die Aktivierung von Ras und der MAPK-Kaskade ein... ...Proteine im Zellkern, welche die Transkription von Glucokinase steigern, werden phosphoryliert

...Proteine im Zellkern, welche die Transkription von Glucokinase steigern, werden phosphoryliert Ras-unabhängig über IRS1, Aktivierung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K) und Proteinkinase B

und nachfolgende Proteinphosphorylierungen, was z.B. Aktivierung der

Glykogensynthase oder die Einlagerung von Glucosetransportern (GLUT4) -

und damit Glucoseaufnahme in die Zelle - zur Folge hat.

Ras-unabhängig über IRS1, Aktivierung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K) und Proteinkinase B

und nachfolgende Proteinphosphorylierungen, was z.B. Aktivierung der

Glykogensynthase oder die Einlagerung von Glucosetransportern (GLUT4) -

und damit Glucoseaufnahme in die Zelle - zur Folge hat. Bindung des Insulinmoleküls an den Rezeptor

Bindung des Insulinmoleküls an den Rezeptor  Autophosphorylierung der Tyrosinreste am Rezeptor

Autophosphorylierung der Tyrosinreste am Rezeptor Über die Phosphotyrosinreste binden Dockingproteine wie IRS-1

Über die Phosphotyrosinreste binden Dockingproteine wie IRS-1 Der Insulinrezeptor phosphoryliert IRS-1 (bis zu diesem Schritt wie bein Ras-abhängigen Weg)

Der Insulinrezeptor phosphoryliert IRS-1 (bis zu diesem Schritt wie bein Ras-abhängigen Weg) Phosphoryliertes IRS-1 aktiviert PI3-Kinase, die Phosphatidylinositolphosphate (PIP2, PIP3) generiert

Phosphoryliertes IRS-1 aktiviert PI3-Kinase, die Phosphatidylinositolphosphate (PIP2, PIP3) generiert Diese membrangebundenen Phosphoinositide wirken als second messengers,

schalten Proteinkinase B (PKB) ein, die durch Phosphorylierung

aktiviert wird

Diese membrangebundenen Phosphoinositide wirken als second messengers,

schalten Proteinkinase B (PKB) ein, die durch Phosphorylierung

aktiviert wird PKB ändert die Aktivität zahlreicher Proteine in der Zelle, die nun die

Aufnahme und Speicherung von Glucose fördern und die Glykogensynthese

anregen

PKB ändert die Aktivität zahlreicher Proteine in der Zelle, die nun die

Aufnahme und Speicherung von Glucose fördern und die Glykogensynthese

anregen

Abbildung: RAS-abhängige und -unabhängige Wege für insulinstimulierte intrazelluläre Signalkaskaden

Abbildung: RAS-abhängige und -unabhängige Wege für insulinstimulierte intrazelluläre Signalkaskaden

Abbildungen

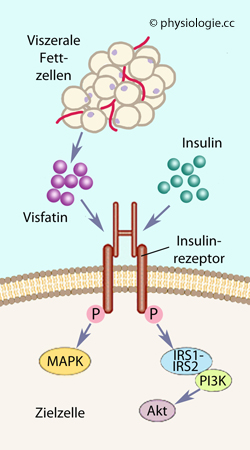

Abbildungen  ). Bindet Insulin an seinen Rezeptor, autophosphoryliert dieser, das Phosphotyrosin wird vom Dockingprotein IRS (insulin receptor substrate) erkannt und gebunden. Dieses akiviert in weiterer Folge Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K); resultierendes PIP2 / PIP3

schaltet über eine weitere Kinase (PDK) Proteinkinase B ein, und diese

bewirkt die Mobilisierung (aus intrazellulären Depots) und Insertion

von Glucosetransportmolekülen (GLUT4) in die äußere Membran der Zelle,

die nun Glucose aus dem Interstitium aufnehmen kann.

). Bindet Insulin an seinen Rezeptor, autophosphoryliert dieser, das Phosphotyrosin wird vom Dockingprotein IRS (insulin receptor substrate) erkannt und gebunden. Dieses akiviert in weiterer Folge Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K); resultierendes PIP2 / PIP3

schaltet über eine weitere Kinase (PDK) Proteinkinase B ein, und diese

bewirkt die Mobilisierung (aus intrazellulären Depots) und Insertion

von Glucosetransportmolekülen (GLUT4) in die äußere Membran der Zelle,

die nun Glucose aus dem Interstitium aufnehmen kann. Als Insulinempfindlichkeit bezeichnet man das Ausmaß an insulinabhängiger Glucoseaufnahme in die Zelle.

Als Insulinempfindlichkeit bezeichnet man das Ausmaß an insulinabhängiger Glucoseaufnahme in die Zelle.

Abbildung: Signaltransduktion nach Aktivierung des Insulinrezeptors

Abbildung: Signaltransduktion nach Aktivierung des Insulinrezeptors FOXO1, forkhead box protein O1, ein Transkriptionsfaktor, der im Insulin-Signalweg Gluconeogenese und Glykolyse reguliert

FOXO1, forkhead box protein O1, ein Transkriptionsfaktor, der im Insulin-Signalweg Gluconeogenese und Glykolyse reguliert  G6Pase, Glucose-6-Phosphatase, hydrolysiert Glucose-6-Phosphat

G6Pase, Glucose-6-Phosphatase, hydrolysiert Glucose-6-Phosphat  GRB2, Growth-factor receptor-bound protein 2, Adapterprotein

GRB2, Growth-factor receptor-bound protein 2, Adapterprotein  GS, Glykogensynthase

GS, Glykogensynthase  GSK, GS-Kinase

GSK, GS-Kinase  IF, Initiation factor, Proteinkomplexe, helfen bei der mRNA-Translation

IF, Initiation factor, Proteinkomplexe, helfen bei der mRNA-Translation  IRS, insulin receptor substrate, Adapterproteine

IRS, insulin receptor substrate, Adapterproteine  JNK, Proteinkinase

JNK, Proteinkinase  MAPK, Mitogenaktivierte Proteinkinase

MAPK, Mitogenaktivierte Proteinkinase  MEK, Mitogenaktivierte Proteinkinase-Kinase

MEK, Mitogenaktivierte Proteinkinase-Kinase  mTOR, target of rapamycin, eine Kinase

mTOR, target of rapamycin, eine Kinase  p38, Proteinkinase

p38, Proteinkinase  PDK, Phosphoinositide- dependent kinase, eine "Master"-Kinase in der Insulin- Signalkette

PDK, Phosphoinositide- dependent kinase, eine "Master"-Kinase in der Insulin- Signalkette  PEPCK, Phosphoenolpyruvate carboxykinase, gluconeogenetische Lyase

PEPCK, Phosphoenolpyruvate carboxykinase, gluconeogenetische Lyase  PHAS-1, phosphorylated heat- and acid- stable protein, Initiation der Translation regulierendes Protein

PHAS-1, phosphorylated heat- and acid- stable protein, Initiation der Translation regulierendes Protein  PI3K, Phosphatidylinositol 3-Kinase

PI3K, Phosphatidylinositol 3-Kinase  Raf-1, nach rapidly accelerated fibrosarcoma, Proteinkinase

Raf-1, nach rapidly accelerated fibrosarcoma, Proteinkinase  Ras (nach rat sarcoma), eine GTPase

Ras (nach rat sarcoma), eine GTPase  SH2, SRC homology domain 2, Interaktion von Proteinen vermittelnde Proteindomäne

SH2, SRC homology domain 2, Interaktion von Proteinen vermittelnde Proteindomäne  SHC, src homology domain C terminus, ein Transformationsprotein

SHC, src homology domain C terminus, ein Transformationsprotein  SOS, son of sevenless, Guaninnukleotid- Austauschfaktor

SOS, son of sevenless, Guaninnukleotid- Austauschfaktor Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Anregung des Insulinrezeptors

Abbildung: Anregung des Insulinrezeptors IRS, Insulinrezeptor-Substrat

- vermittelt Insulinwirkung auf intrazelluläre Pfade wie PI3K =

Phosphoinositid-3-Kinase und Akt = (Gene der) Proteinkinase B

IRS, Insulinrezeptor-Substrat

- vermittelt Insulinwirkung auf intrazelluläre Pfade wie PI3K =

Phosphoinositid-3-Kinase und Akt = (Gene der) Proteinkinase B Über Glucosetransporter (GLUT) s. dort

Über Glucosetransporter (GLUT) s. dort Abbildung) ist ein Proteohormon, das in viszeralem Fettgewebe (=im freien Bauchraum um die inneren Organe angelagertes Fett, auch intraabdominales Fett) gebildet wird. Sein Plasmaspiegel korreliert mit dem Grad einer

Adipositas. Zu seinen Effekten zählen weiters

Abbildung) ist ein Proteohormon, das in viszeralem Fettgewebe (=im freien Bauchraum um die inneren Organe angelagertes Fett, auch intraabdominales Fett) gebildet wird. Sein Plasmaspiegel korreliert mit dem Grad einer

Adipositas. Zu seinen Effekten zählen weiters  die Bildung und Speicherung von Glykogen (Anregung der Glykogensynthase in Leber und

Muskel)

die Bildung und Speicherung von Glykogen (Anregung der Glykogensynthase in Leber und

Muskel) die Proteinsynthese (Aminosäureaufnahme)

die Proteinsynthese (Aminosäureaufnahme) die Entfernung (Clearance) von Chylomikronen aus dem Blut (s. auch dort)

die Entfernung (Clearance) von Chylomikronen aus dem Blut (s. auch dort) Triglyzeridsynthese und Fetteinlagerung

Triglyzeridsynthese und Fetteinlagerung

Glucoseaufnahme (Einbau von GLUT 4 in Fett- und Muskelzellen) und Glucoseverbrauch in Leber-, Muskel- und Fettzellen

Glucoseaufnahme (Einbau von GLUT 4 in Fett- und Muskelzellen) und Glucoseverbrauch in Leber-, Muskel- und Fettzellen Aufnahme

von Kalium, Calcium,

Nukleosiden, Phosphat (Hyperkaliämie lässt sich mit i.v.-Insulin-Glucose-Gabe behandeln) - die Kaliumaufnahme wird durch Anregung der Na/K-ATPase intensiviert;

Aufnahme

von Kalium, Calcium,

Nukleosiden, Phosphat (Hyperkaliämie lässt sich mit i.v.-Insulin-Glucose-Gabe behandeln) - die Kaliumaufnahme wird durch Anregung der Na/K-ATPase intensiviert;

Wachstum und Genexpression. Langfristig wirkt Insulin (vor allem während der

fetalen Entwicklung) wachstumsfördernd (über Insulinrezeptoren s. auch dort).

Wachstum und Genexpression. Langfristig wirkt Insulin (vor allem während der

fetalen Entwicklung) wachstumsfördernd (über Insulinrezeptoren s. auch dort). den Proteinabbau in peripheren Geweben

den Proteinabbau in peripheren Geweben die Glucoseabgabe der Leber

die Glucoseabgabe der Leber die Produktion von VLDL in der Leber

die Produktion von VLDL in der Leber die Lipolyse: Insulin ist das einzige

Hormon, das - über eine hormonsensitive Lipase - die Lipolyse hemmt und so die Fettdepots schützt

die Lipolyse: Insulin ist das einzige

Hormon, das - über eine hormonsensitive Lipase - die Lipolyse hemmt und so die Fettdepots schützt die Aktivität der Fruktose-1,6-Biphosphatase, des Schlüsselenzyms der

Gluconeogenese (in einer Situation des Glucoseüberflusses nicht

gefragt)

die Aktivität der Fruktose-1,6-Biphosphatase, des Schlüsselenzyms der

Gluconeogenese (in einer Situation des Glucoseüberflusses nicht

gefragt) die Ausscheidung von Phosphat

die Ausscheidung von Phosphat Insulineffekte auf Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsel  Nach Ritter / Flower / Henderson / Loke / MacEwan / Rang, Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. Elsevier 2020 |

|||

| Metabolismus |

Hepatozyten |

Adipozyten |

Myozyten |

| Kohlenhydrate |

↓Gluconeogenese ↓Glykogenolyse ↑Glykolyse ↑Glykogensynthese |

↑Glucoseaufnahme ↑Glycerinsynthese |

↑Glucoseaufnahme ↑Glykolyse ↑Glykogensynthese |

| Fette |

↑Fettaufbau ↓Lipolyse |

↑Triglyzeridsynthese ↑Fettsäuresynthese ↓Lipolyse |

- |

| Proteine |

↓Proteinabbau | - |

↑Aminosäurenaufnahme ↑Proteinsynthese |

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Insulinwirkungen auf Hepatozyten

Abbildung: Insulinwirkungen auf Hepatozyten

Abbildung)

Abbildung) Glykogensynthese und Glykogenolyse:

Insulin begünstigt die Bildung frischen Glykogens und hemmt dessen

Abbau. Glucose gelangt via GLUT2 (insulin-unabhängig) in die Zelle.

Glykogensynthese und Glykogenolyse:

Insulin begünstigt die Bildung frischen Glykogens und hemmt dessen

Abbau. Glucose gelangt via GLUT2 (insulin-unabhängig) in die Zelle. Glucokinase und Glykogensynthase

(dessen Dephosphorylierung seine Aktivität steigert) werden durch

Insulin angeregt

Glucokinase und Glykogensynthase

(dessen Dephosphorylierung seine Aktivität steigert) werden durch

Insulin angeregt sowohl Glucose als auch Insulin senken die Aktivität

der Glykogenphosphorylase (was den Glykogenaufbau fördert)

sowohl Glucose als auch Insulin senken die Aktivität

der Glykogenphosphorylase (was den Glykogenaufbau fördert) Insulin hemmt die Glucose-6-Phosphatase, was die Konvertierung von G6P zu Glucose reduziert.

Insulin hemmt die Glucose-6-Phosphatase, was die Konvertierung von G6P zu Glucose reduziert. Glykolyse und Gluconeogenese: Insulin begünstigt auch den Abbau von

Glucose zu Pyruvat, das über mitochondrielles Acetyl-Coenzym A zur

Bildung von Triglyzeriden genutzt wird.

Glykolyse und Gluconeogenese: Insulin begünstigt auch den Abbau von

Glucose zu Pyruvat, das über mitochondrielles Acetyl-Coenzym A zur

Bildung von Triglyzeriden genutzt wird.  Insulin fördert die Transkription des Glucokinase-Gens; dascurch wird mehr Glucose zu G6P phosphoryliert.

Insulin fördert die Transkription des Glucokinase-Gens; dascurch wird mehr Glucose zu G6P phosphoryliert. Insulin stimuliert Phosphofructokinase-1 (PFK-1), das geschwindigkeitsbestimmende Enzym der Glykolyse. PFK-1 fördert die Phosphorylierung von Fructose-6-Phosphat zu Fructose 1,6-Biphosphat. PFK-1wird aktiviert durch AMP und Fructose-2,6-Biphosphat (dessen Spiegel durch Insulin ansteigt), gehemmt durch ATP und Citrat.

Insulin stimuliert Phosphofructokinase-1 (PFK-1), das geschwindigkeitsbestimmende Enzym der Glykolyse. PFK-1 fördert die Phosphorylierung von Fructose-6-Phosphat zu Fructose 1,6-Biphosphat. PFK-1wird aktiviert durch AMP und Fructose-2,6-Biphosphat (dessen Spiegel durch Insulin ansteigt), gehemmt durch ATP und Citrat.  Insulin regt (Phosphatasen) die Aktivität der Pyruvatkinase (diese bildet irreversibel Pyruvat aus Phosphoenolpyruvat) und der Pyruvatdehydrogenase (die Pyruvat oxidiert) an.

Insulin regt (Phosphatasen) die Aktivität der Pyruvatkinase (diese bildet irreversibel Pyruvat aus Phosphoenolpyruvat) und der Pyruvatdehydrogenase (die Pyruvat oxidiert) an.  Lipogenese: Die Triglyzeridsynthese wird angeregt, und

Lipogenese: Die Triglyzeridsynthese wird angeregt, und  Malonyl-CoA hemmt mitochondrielle Carnitin-Acyltransferase 1

(CAT 1) - und damit den Fettsäuretransport in die Mitochondrien (wo

Fettsäuren oxidiert würden). CAT 1 bildet Acylcarnitin, was notwendig

ist, damit langkettige Fettsäuren die innere Mitochondrienmembran

passieren können.

Malonyl-CoA hemmt mitochondrielle Carnitin-Acyltransferase 1

(CAT 1) - und damit den Fettsäuretransport in die Mitochondrien (wo

Fettsäuren oxidiert würden). CAT 1 bildet Acylcarnitin, was notwendig

ist, damit langkettige Fettsäuren die innere Mitochondrienmembran

passieren können.  Insulin sorgt für Dephosphorylierung der Acetyl-Coenzym A Carboxylase 2

(ACC2), was wiederum - über vermehrt entstehendes Malonyl-CoA - zu

allosterischer Hemmung der CAT 1 führt. Insulin aktiviert gleichzeitig Fettsäuresynthase und damit die Bildung von Neutralfetten.

Insulin sorgt für Dephosphorylierung der Acetyl-Coenzym A Carboxylase 2

(ACC2), was wiederum - über vermehrt entstehendes Malonyl-CoA - zu

allosterischer Hemmung der CAT 1 führt. Insulin aktiviert gleichzeitig Fettsäuresynthase und damit die Bildung von Neutralfetten. Proteinmetabolismus: Über komplexe Wege wird die Synthese von Eiweiß angeregt und sein Abbau gehemmt.

Proteinmetabolismus: Über komplexe Wege wird die Synthese von Eiweiß angeregt und sein Abbau gehemmt.  Abbildung), Aminosäuretransportern und

Na-K-ATPase in die Plasmamembran, was u.a. die Eiweißsynthese und

Aufnahme

von Kaliumionen erleichtert.

Abbildung), Aminosäuretransportern und

Na-K-ATPase in die Plasmamembran, was u.a. die Eiweißsynthese und

Aufnahme

von Kaliumionen erleichtert.

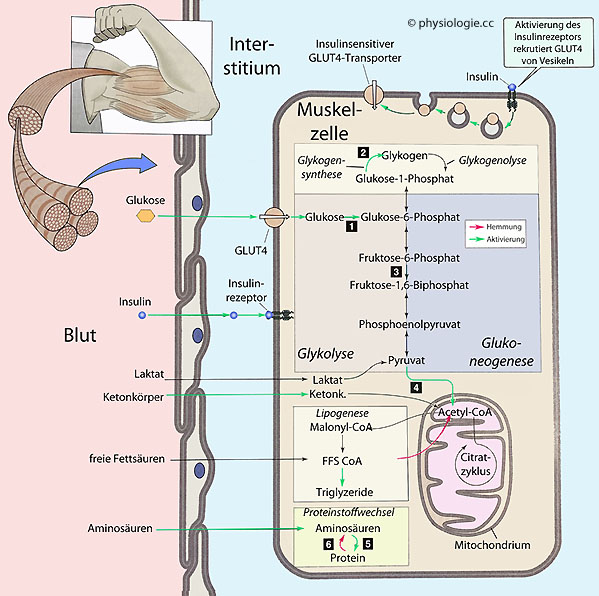

Abbildung: Insulinwirkungen auf Myozyten

Abbildung: Insulinwirkungen auf Myozyten

| Insulin

fördert den Einbau von GLUT-4 in Skelettmuskelzellen, diese nehmen

dadurch vermehrt Glucose auf - der Blutzuckerspiegel sinkt |

| Insulin fördert die K+-Aufnahme in den Muskel durch Anregung der Na/K-ATPase Insulininjektion kann zu akuter Hypokaliämie führen |

| Insulin regt die Proteinsynthese in Skelettmuskelzellen an |

Abbildung: Insulinwirkungen auf Adipozyten

Abbildung: Insulinwirkungen auf Adipozyten Förderung der Glucoseaufnahme durch Einlagerung von (insulinsensitivem) GLUT4 aus intrazellulären Speichern in die Zellmembran

Förderung der Glucoseaufnahme durch Einlagerung von (insulinsensitivem) GLUT4 aus intrazellulären Speichern in die Zellmembran Anregung der Glykolyse sowie der Umwandlung von Pyruvat (Pyruvat-Dehydrogenase (1) und Acetyl-CoA-Carboxylase (2) werden durch Insulin angeregt) zu metabolischen Speicherformen (vor allem Fettsäuren, kaum Glykogen)

Anregung der Glykolyse sowie der Umwandlung von Pyruvat (Pyruvat-Dehydrogenase (1) und Acetyl-CoA-Carboxylase (2) werden durch Insulin angeregt) zu metabolischen Speicherformen (vor allem Fettsäuren, kaum Glykogen) Triglyzeridsynthese und Speicherung in Fetttröpfchen. Die Aktivität der Triglyzeridlipase und der hormonsensitiven Lipase (Box 3) wird durch Insulin reduziert (diese würden Triglyzeride zu Glycerin und freien Fettsäuren abbauen)

Triglyzeridsynthese und Speicherung in Fetttröpfchen. Die Aktivität der Triglyzeridlipase und der hormonsensitiven Lipase (Box 3) wird durch Insulin reduziert (diese würden Triglyzeride zu Glycerin und freien Fettsäuren abbauen) Synthese von Lipoproteinlipase, die von Fett- an Endothelzellen exportiert

und an deren Blutseite verankert wird (Abspaltung von Triglyzeriden aus Chylomikronen und VLDL - die

Fettsäuren gelangen zu den Adipozyten, diese bauen sie in ihren

Triglyzeridpool ein)

Synthese von Lipoproteinlipase, die von Fett- an Endothelzellen exportiert

und an deren Blutseite verankert wird (Abspaltung von Triglyzeriden aus Chylomikronen und VLDL - die

Fettsäuren gelangen zu den Adipozyten, diese bauen sie in ihren

Triglyzeridpool ein)

| Insulin hemmt die Lipolyse |

mangelnde Hormonbildung (insuffiziente B-Zellen im Pankreas - Typ-1-Diabetes)

mangelnde Hormonbildung (insuffiziente B-Zellen im Pankreas - Typ-1-Diabetes)  Insulinunempfindlichkeit der Peripherie (blockierte bzw.

fehlende Insulinrezeptoren - Typ-2-Diabetes).

Insulinunempfindlichkeit der Peripherie (blockierte bzw.

fehlende Insulinrezeptoren - Typ-2-Diabetes).

Abbildung: Insulininjektion in das Unterhautfettgewebe

Abbildung: Insulininjektion in das Unterhautfettgewebe

| Metabolische

Azidose (Ketoazidose) mit vertiefter Atmung (respiratorische

Kompensation) ist typisch für unbehandelten Diabetes mellitus |

Zu den schweren gesundheitlichen Konsequenzen eines nicht oder unzureichend behandelten Diabetes mellitus gehören Nierenversagen, Neuropathien, Infarkte, Erblindung.

Zu den schweren gesundheitlichen Konsequenzen eines nicht oder unzureichend behandelten Diabetes mellitus gehören Nierenversagen, Neuropathien, Infarkte, Erblindung.

Abbildung: Oraler Glucose-Toleranztest

Abbildung: Oraler Glucose-Toleranztest

Abbildung).

Da das Insulin eine kurze Halbwertszeit (~5 min) hat, sagt seine

Serumkonzentration wenig über die längerfristige Regulation aus.

Abbildung).

Da das Insulin eine kurze Halbwertszeit (~5 min) hat, sagt seine

Serumkonzentration wenig über die längerfristige Regulation aus.  Der Anteil des HbA1C am gesamten Hämoglobin im Blut

liegt bei Nichtdiabetikern unter 5%

(<50 mM HbA1C /M Hb). Bei Werten über 9% (>90 mM/M) werden die mit

Diabetes mellitus einhergehenden Gesundheitsrisiken als extrem erhöht eingestuft.

Der Anteil des HbA1C am gesamten Hämoglobin im Blut

liegt bei Nichtdiabetikern unter 5%

(<50 mM HbA1C /M Hb). Bei Werten über 9% (>90 mM/M) werden die mit

Diabetes mellitus einhergehenden Gesundheitsrisiken als extrem erhöht eingestuft. Sulfonylharnstoffe

hemmen den ATP-abhängigen Kaliumkanal der Betazellen (s.

oben) und erhöhen dadurch die Insulinfreisetzung (Therapie bei Diabetes

Typ II).

Sulfonylharnstoffe

hemmen den ATP-abhängigen Kaliumkanal der Betazellen (s.

oben) und erhöhen dadurch die Insulinfreisetzung (Therapie bei Diabetes

Typ II).| Sulfonylharnstoffe

senken den Blutzuckerspiegel durch Blockade des ATP-sensitiven

Kaliumkanals der pankreatischen Betazelle und Insulinfreisetzung |

Fall 1

Fall 1

Zunahme des Glucosespiegels um ~50% verdreifacht den Insulinspiegel. Insulin fördert durch Einlagerung insulinabhängiger Glucosetransporter (GLUT4) in

die Zellmembran Glucoseaufnahme und Energiespeicherung

vor allem in Fett- und Muskelgewebe, der Blutzuckerspiegel sinkt. Insulin wirkt auf die Funktionen des Gehirns, Anstieg des Insulinspiegels ist auch ein Sättigungssignal Zunahme des Glucosespiegels um ~50% verdreifacht den Insulinspiegel. Insulin fördert durch Einlagerung insulinabhängiger Glucosetransporter (GLUT4) in

die Zellmembran Glucoseaufnahme und Energiespeicherung

vor allem in Fett- und Muskelgewebe, der Blutzuckerspiegel sinkt. Insulin wirkt auf die Funktionen des Gehirns, Anstieg des Insulinspiegels ist auch ein Sättigungssignal Proinsulin besteht aus der A-Kette des Insulins, dem C-Peptid und der

B-Kette des Insulins. Insulin wird zusammen mit abgespaltenem C-Peptid

in sekretorischen Granula der ß-Zellen in Form von Zink-Komplexen

gespeichert. Der Insulinvorrat der Bauchspeicheldrüse beträgt etwa 10

mg (250 IE), jeden Tag wird etwa ein Fünftel des in den Inselzellen

gespeicherten Insulins freigesetzt. Die

basale Insulinfreisetzung beträgt beim Erwachsenen ~1 IE/h. ß-Zellen

liegen im Inneren der Inseln, freigesetztes Insulin diffundiert zu

äußeren

Inselzellen und moduliert die Aktivität von α-, δ- und PP-Zellen.

ß-Zellen

sind über gap

junctions synchronisiert, Insulin wird alle 3-6 Minuten freigesetzt.

Der Blutspiegel kann zwischen <40 pM (nüchtern) und ~1000 pM

schwanken (postprandial). Die Insulinkonzentration im Blut und im

Interstitium verhalten sich unterschiedlich: Die endotheliale Barriere

behindert den Übertritt in das Zielgewebe, wo der Zeitverlauf der Glucoseaufnahme dem der

interstitiellen, nicht dem der Insulinkonzentration im Blut entspricht.

Insulin wird in Leber (~50%), Nieren und Muskulatur

lysosomal abgebaut, seine Halbwertszeit beträgt ~5 Minuten

Proinsulin besteht aus der A-Kette des Insulins, dem C-Peptid und der

B-Kette des Insulins. Insulin wird zusammen mit abgespaltenem C-Peptid

in sekretorischen Granula der ß-Zellen in Form von Zink-Komplexen

gespeichert. Der Insulinvorrat der Bauchspeicheldrüse beträgt etwa 10

mg (250 IE), jeden Tag wird etwa ein Fünftel des in den Inselzellen

gespeicherten Insulins freigesetzt. Die

basale Insulinfreisetzung beträgt beim Erwachsenen ~1 IE/h. ß-Zellen

liegen im Inneren der Inseln, freigesetztes Insulin diffundiert zu

äußeren

Inselzellen und moduliert die Aktivität von α-, δ- und PP-Zellen.

ß-Zellen

sind über gap

junctions synchronisiert, Insulin wird alle 3-6 Minuten freigesetzt.

Der Blutspiegel kann zwischen <40 pM (nüchtern) und ~1000 pM

schwanken (postprandial). Die Insulinkonzentration im Blut und im

Interstitium verhalten sich unterschiedlich: Die endotheliale Barriere

behindert den Übertritt in das Zielgewebe, wo der Zeitverlauf der Glucoseaufnahme dem der

interstitiellen, nicht dem der Insulinkonzentration im Blut entspricht.

Insulin wird in Leber (~50%), Nieren und Muskulatur

lysosomal abgebaut, seine Halbwertszeit beträgt ~5 Minuten  Aufnahme von Glucose, Galaktose, Mannose oder Aminosäuren (Arginin,

Leuzin u.a.) regt den Stoffwechsel der ß-Zelle an. Das steigert den

ATP-Gehalt, senkt den Kalium-Ausstrom (ATP-sensitiver Kaliumkanal),

führt zu Depolarisierung, Calciumeinstrom und Insulinfreisetzung. Das

mitausgeschiedene C-Peptid ist im Blut ein

Indikator der endogenen Insulinproduktion (injizierte Insulinpräparate

entalten kein C-Peptid). Die glucoseabhängige Insulinfreisetzung wird

u.a. verstärkt durch Glucagon, GIP, GLP-1, cholinerg;

abgeschwächt α2-adrenerg und durch Somatostatin Aufnahme von Glucose, Galaktose, Mannose oder Aminosäuren (Arginin,

Leuzin u.a.) regt den Stoffwechsel der ß-Zelle an. Das steigert den

ATP-Gehalt, senkt den Kalium-Ausstrom (ATP-sensitiver Kaliumkanal),

führt zu Depolarisierung, Calciumeinstrom und Insulinfreisetzung. Das

mitausgeschiedene C-Peptid ist im Blut ein

Indikator der endogenen Insulinproduktion (injizierte Insulinpräparate

entalten kein C-Peptid). Die glucoseabhängige Insulinfreisetzung wird

u.a. verstärkt durch Glucagon, GIP, GLP-1, cholinerg;

abgeschwächt α2-adrenerg und durch Somatostatin  Die Insulinfreisetzung wird entsprechend den Verdauungsphasen

reguliert: In der zephalen Phase parasympathisch, in der gastrischen

Phase durch Gastrin, in der intestinalen Phase durch Substratmoleküle (längste Dauer, intensiver Effekt). Das

Konzentrationsverhältnis Insulin / Glucagon kennzeichnet den Status des

Energiestoffwechsels (Resorptionsphase viel Insulin,

Postresorptionsphase wenig Insulin). Insulin fördert die Aufnahme,

Verwertung und Speicherung von Glucose, Lipiden und Aminosäuren,

Glykogenbildung, Lipogenese und Proteinsynthese. Als Insulinempfindlichkeit

bezeichnet man das Ausmaß an insulinabhängiger Glucoseaufnahme in die

Zellen. Aktivierung des Insulinrezeptors (einer Tyrosinkinase) hat

metabolische und wachstumsfördernde Effekte. Zielproteine in der Zelle

werden phosphoryliert und intrazelluläre Signalwege aktiviert. Der

Insulinrezeptor wird rasch internalisiert (Refrakterität) Die Insulinfreisetzung wird entsprechend den Verdauungsphasen

reguliert: In der zephalen Phase parasympathisch, in der gastrischen

Phase durch Gastrin, in der intestinalen Phase durch Substratmoleküle (längste Dauer, intensiver Effekt). Das

Konzentrationsverhältnis Insulin / Glucagon kennzeichnet den Status des

Energiestoffwechsels (Resorptionsphase viel Insulin,

Postresorptionsphase wenig Insulin). Insulin fördert die Aufnahme,

Verwertung und Speicherung von Glucose, Lipiden und Aminosäuren,

Glykogenbildung, Lipogenese und Proteinsynthese. Als Insulinempfindlichkeit

bezeichnet man das Ausmaß an insulinabhängiger Glucoseaufnahme in die

Zellen. Aktivierung des Insulinrezeptors (einer Tyrosinkinase) hat

metabolische und wachstumsfördernde Effekte. Zielproteine in der Zelle

werden phosphoryliert und intrazelluläre Signalwege aktiviert. Der

Insulinrezeptor wird rasch internalisiert (Refrakterität)  In Fettzellen hemmt Insulin die Lipolyse und regt die Aufnahme von

Glucose sowie die Speicherung von Fettsäuren an. In Muskelzellen

stimuliert es die Einlagerung von Aminosäuretransportern und

Na/K-ATPase in die Zellmembran. Hexokinasen phosphorylieren Glucose zu

Glucose-6-Phosphat, das in der Zelle "gefangen" ist und über

Isomerisierung zu Glucose-1-Phosphat zu Glykogen polymerisiert werden

kann, oder in die Glykolyse bzw. den Pentosephosphatweg geleitet wird.

Die Insulinwirkungen auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel sowie

auf den Transport von Aminosäuren und Kaliumionen erfolgt im Sekunden-

bis Minutenbereich. Auf die Leber wirkt Insulin innerhalb von ~20

Minuten nach Beginn der Nahrungsaufnahme (Gluconeogenese), die Anregung

der Glucoseaufnahme in der Peripherie beginnt nach etwa einer Stunde.

Zellwachstum wird erst nach Tagen merklich angeregt

In Fettzellen hemmt Insulin die Lipolyse und regt die Aufnahme von

Glucose sowie die Speicherung von Fettsäuren an. In Muskelzellen

stimuliert es die Einlagerung von Aminosäuretransportern und

Na/K-ATPase in die Zellmembran. Hexokinasen phosphorylieren Glucose zu

Glucose-6-Phosphat, das in der Zelle "gefangen" ist und über

Isomerisierung zu Glucose-1-Phosphat zu Glykogen polymerisiert werden

kann, oder in die Glykolyse bzw. den Pentosephosphatweg geleitet wird.

Die Insulinwirkungen auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel sowie

auf den Transport von Aminosäuren und Kaliumionen erfolgt im Sekunden-

bis Minutenbereich. Auf die Leber wirkt Insulin innerhalb von ~20

Minuten nach Beginn der Nahrungsaufnahme (Gluconeogenese), die Anregung

der Glucoseaufnahme in der Peripherie beginnt nach etwa einer Stunde.

Zellwachstum wird erst nach Tagen merklich angeregt Metabolische Azidose (Ketoazidose) mit vertiefter Atmung

(respiratorische Kompensation) ist typisch für unbehandelten Diabetes

mellitus. Sulfonylharnstoffe senken den Blutzuckerspiegel durch

Blockade des ATP-sensitiven Kaliumkanals der Betazelle, was die

Insulinfreisetzung anregt

Metabolische Azidose (Ketoazidose) mit vertiefter Atmung

(respiratorische Kompensation) ist typisch für unbehandelten Diabetes

mellitus. Sulfonylharnstoffe senken den Blutzuckerspiegel durch

Blockade des ATP-sensitiven Kaliumkanals der Betazelle, was die

Insulinfreisetzung anregt |