Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Grundlagen und Methoden der Physiologie; molekulare und zelluläre Aspekte

Stoffwechselwege und Enzyme

Allosterie: ἄλλως = anders, στερεός = Ort

Allosterie: ἄλλως = anders, στερεός = OrtEnzyme sind Proteine, die bestimmte Reaktionen beschleunigen. Man unterscheidet nach ihrer Funktion -- Klasse I-Enzyme (Oxidoreduktasen)  -- Klasse II-Enzyme (Transferasen), z.B. Transaminasen (Aminogruppe), Kinasen (Phosphat), Methyltransferasen (Methylgruppe)  -- Klasse III-Enzyme (Hydrolasen), sie spalten oder verknüpfen Moleküle unter Einsatz von Wasser  -- Klasse IV-Enzyme (Lyasen, Synthasen), sie fügen kleine Moleküle an oder entfernen sie  -- Klasse V-Enzyme (Isomerasen) schalten zwischen isomeren Formen um (Epimerasen, Mutasen)  -- Klasse VI-Enzyme (Ligasen) verknüpfen Moleküle unter Verwendung energiereicher Phosphate Die für den Metabolismus notwendige Energie wird aus der Spaltung von Lipiden, Glucose u.a. gewonnen. Oxidative Energiegewinnung erfolgt z.T. in Mitochondrien, anoxidative im Zytoplasma. Spezialisierte Stoffwechselwege dienen der Verarbeitung stickstoffhaltiger Moleküle (Harnstoffzyklus), von Kohlenhydraten (Citratzyklus), Lipiden (Fettsäurezyklus) u.a. |

aus Nahrungsstoffen

und im Körper nutzbaren Depots

gewonnen und auf Phosphatmoleküle

übertragen (ADP + P → ATP); vor allem entsteht Wärme, die nach außen abgegeben wird.

aus Nahrungsstoffen

und im Körper nutzbaren Depots

gewonnen und auf Phosphatmoleküle

übertragen (ADP + P → ATP); vor allem entsteht Wärme, die nach außen abgegeben wird.

Abbildung: Elektrochemischer Protonengradient und ATP-Synthese

Abbildung: Elektrochemischer Protonengradient und ATP-Synthese

bilden nicht genügend ATP, der Zellstoffwechsel leidet.

bilden nicht genügend ATP, der Zellstoffwechsel leidet.

Abbildung: Metabolismus - wichtigste Wege

Abbildung: Metabolismus - wichtigste Wege

füllt den Raum zwischen Zell- und Kernmembran aus und

beinhaltet Zellorganellen und fadenförmige Strukturen. Hier erfolgen

Zuckerabbau (Glykolyse), Synthese der Fettsäuren, Aktivierungen von

Aminosäuren u.a.

füllt den Raum zwischen Zell- und Kernmembran aus und

beinhaltet Zellorganellen und fadenförmige Strukturen. Hier erfolgen

Zuckerabbau (Glykolyse), Synthese der Fettsäuren, Aktivierungen von

Aminosäuren u.a.  Kohlenhydrate liefern Energie und sind Bestandteile z.B. von Glykoproteinen und Glykolipiden;

Kohlenhydrate liefern Energie und sind Bestandteile z.B. von Glykoproteinen und Glykolipiden; Lipide sind tragende

Komponenten von Zellmembranen und erfüllen verschiedenste Aufgaben

im Körper (nicht nur Energiespeicherung in Fettzellen);

Lipide sind tragende

Komponenten von Zellmembranen und erfüllen verschiedenste Aufgaben

im Körper (nicht nur Energiespeicherung in Fettzellen); Proteine sind Bau- und Funktionsmoleküle

in und außerhalb der Zelle, Informationsmoleküle (z.B. Zytokine und

Hormone), Enzyme;

Proteine sind Bau- und Funktionsmoleküle

in und außerhalb der Zelle, Informationsmoleküle (z.B. Zytokine und

Hormone), Enzyme; Nukleotide dienen der Informationsspeicherung (DNA) und -übertragung (RNA), dem Energiestoffwechsel (ATP) u.a.

Nukleotide dienen der Informationsspeicherung (DNA) und -übertragung (RNA), dem Energiestoffwechsel (ATP) u.a. ) benötigt, welche die betreffenden Reaktionen in spezifischer

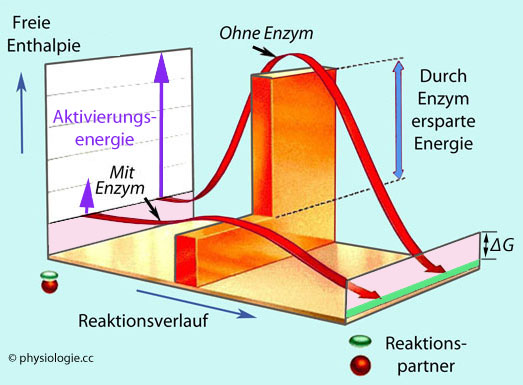

Weise "einschalten", d.h. ermöglichen bzw. beschleunigen. Sie können die Aktivierungsenergie,

die für den Übergang von einem zu einem anderen Zustand nötig ist,

herabsetzen (

) benötigt, welche die betreffenden Reaktionen in spezifischer

Weise "einschalten", d.h. ermöglichen bzw. beschleunigen. Sie können die Aktivierungsenergie,

die für den Übergang von einem zu einem anderen Zustand nötig ist,

herabsetzen ( Abbildung). Dadurch wird der thermodynamische Anspruch

an die "Schwellenüberwindung" reduziert und ein Reaktionsgleichgewicht

stellt sich rascher ein. Mit anderen Worten, mehr Moleküle sind

in der Lage, in einer bestimmten Zeitspanne die Energiebarriere zu

überwinden.

Abbildung). Dadurch wird der thermodynamische Anspruch

an die "Schwellenüberwindung" reduziert und ein Reaktionsgleichgewicht

stellt sich rascher ein. Mit anderen Worten, mehr Moleküle sind

in der Lage, in einer bestimmten Zeitspanne die Energiebarriere zu

überwinden.

Abbildung: Ein Enzym verringert die Energieschwelle für "seine" Reaktion

Abbildung: Ein Enzym verringert die Energieschwelle für "seine" Reaktion

Als Aktivierungsenergie (activation energy)

bezeichnet man die mindestens notwendige Energie, die man potenziellen

Reaktionspartnern zuführen muss, um eine Reaktion zu starten (vgl. dort).

Als Aktivierungsenergie (activation energy)

bezeichnet man die mindestens notwendige Energie, die man potenziellen

Reaktionspartnern zuführen muss, um eine Reaktion zu starten (vgl. dort).  Abbildung). Enzyme ändern nichts am

chemischen

Gleichgewicht, steigern aber die "Trefferquote" der Reaktionspartner

durch Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion.

Sie können Reaktionen um

einen Faktor beschleunigen, der viele Zehnerpotenzen beträgt.

Abbildung). Enzyme ändern nichts am

chemischen

Gleichgewicht, steigern aber die "Trefferquote" der Reaktionspartner

durch Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion.

Sie können Reaktionen um

einen Faktor beschleunigen, der viele Zehnerpotenzen beträgt.  Cofaktoren sind Metallionen wie Magnesium (ATPasen, Adenylatcyclasen, Kinasen), Eisen (Hämproteine, Cytochrome, Katalasen, Peroxidasen), Zink (Superoxiddismutase, Kollagenase, Alkohol-Dehydrogenase, alkalische Phosphatase, Transkriptionsfaktoren, Carboanhydrase), Kupfer (Cytochrom C-Oxidase, Ferroxidase, Superoxiddismutase, Tyrosinase), Selen (Glutathionperoxidase).

Cofaktoren sind Metallionen wie Magnesium (ATPasen, Adenylatcyclasen, Kinasen), Eisen (Hämproteine, Cytochrome, Katalasen, Peroxidasen), Zink (Superoxiddismutase, Kollagenase, Alkohol-Dehydrogenase, alkalische Phosphatase, Transkriptionsfaktoren, Carboanhydrase), Kupfer (Cytochrom C-Oxidase, Ferroxidase, Superoxiddismutase, Tyrosinase), Selen (Glutathionperoxidase). Coenzyme sind kleine organische Moleküle, meist Vitaminabkömmlinge, wie Thiamin (Dehydrogenasen, Transketolase), Riboflavin (Redox-Enzyme), Niacin (Dehydrogenasen, Redox-Enzyme), Pantothensäure (Dehydrogenasen, Fettsäuresynthase), B6 (Transaminasen, Decarboxylasen, Glykogenphosphorylase), Folat (Transferasen / Synthasen), B12 (CoA-Mutase, Methioninsynthase), Ascorbinsäure (Hydroxylasen, Carboxylasen).

Coenzyme sind kleine organische Moleküle, meist Vitaminabkömmlinge, wie Thiamin (Dehydrogenasen, Transketolase), Riboflavin (Redox-Enzyme), Niacin (Dehydrogenasen, Redox-Enzyme), Pantothensäure (Dehydrogenasen, Fettsäuresynthase), B6 (Transaminasen, Decarboxylasen, Glykogenphosphorylase), Folat (Transferasen / Synthasen), B12 (CoA-Mutase, Methioninsynthase), Ascorbinsäure (Hydroxylasen, Carboxylasen). Die optimale Temperatur beträgt

für die meisten Enzyme 37°C, also die normale Betriebstemperatur des

Organismus. Steigende Temperatur unterhalb des Optimums erhöht auch die

Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens des Substrats mit dem aktiven

Zentrum des Enzyms, bei Temperaturwerten über dem Optimum kommt es zu

Denaturierung und Funktionsverlust des Enzyms.

Die optimale Temperatur beträgt

für die meisten Enzyme 37°C, also die normale Betriebstemperatur des

Organismus. Steigende Temperatur unterhalb des Optimums erhöht auch die

Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens des Substrats mit dem aktiven

Zentrum des Enzyms, bei Temperaturwerten über dem Optimum kommt es zu

Denaturierung und Funktionsverlust des Enzyms. Die Konzentration an Wasserstoffionen

spielt ebenfalls eine Rolle; die meisten Enzyme funktionieren zwischen

pH 4 und pH 8 (Enzyme im Magen, insbesondere Pepsin, funktionieren in

einem noch saureren pH-Bereich - Pepsin zwischen pH 0 und pH 3 - und

verlieren ihre Aktivität im Duodenum; das pankreatische Trypsin hat

sein pH-Optimum bei pH 8).

Die Konzentration an Wasserstoffionen

spielt ebenfalls eine Rolle; die meisten Enzyme funktionieren zwischen

pH 4 und pH 8 (Enzyme im Magen, insbesondere Pepsin, funktionieren in

einem noch saureren pH-Bereich - Pepsin zwischen pH 0 und pH 3 - und

verlieren ihre Aktivität im Duodenum; das pankreatische Trypsin hat

sein pH-Optimum bei pH 8). Die meisten Enzyme haben ein pH-Optimum um ca. 7,4 - dem "inneren pH" des Organismus (

Die meisten Enzyme haben ein pH-Optimum um ca. 7,4 - dem "inneren pH" des Organismus ( pH-Wert im Blut).

pH-Wert im Blut).  Proteinsynthese s. dort) oder abgebaut werden (

Proteinsynthese s. dort) oder abgebaut werden ( Ubiquitinmechanismus s. dort).

Beides wird von entsprechenden Rückkopplungsmechanismen gesteuert. Auf

diese Weise kann die Zelle über ihre Enzymausstattung die jeweils

gewünschten Stoffwechselwirkungen erzielen (z.B. Wachstum,

Hormonbildung, Sekretion...). Die Funktionen einer Zelle sind über ihre

Expression bestimmter Enzyme definiert, diese begünstigen die Bildung

bestimmter Stoffwechselprodukte, und diese können wiederum die Ablesung

von Genen beeinflussen (

Ubiquitinmechanismus s. dort).

Beides wird von entsprechenden Rückkopplungsmechanismen gesteuert. Auf

diese Weise kann die Zelle über ihre Enzymausstattung die jeweils

gewünschten Stoffwechselwirkungen erzielen (z.B. Wachstum,

Hormonbildung, Sekretion...). Die Funktionen einer Zelle sind über ihre

Expression bestimmter Enzyme definiert, diese begünstigen die Bildung

bestimmter Stoffwechselprodukte, und diese können wiederum die Ablesung

von Genen beeinflussen ( Abbildung). So

ergeben sich multiple Rückkopplungsschleifen, die einerseits den

Metabolismus der Zelle stabilisieren, andererseits den Stoffwechsel an

veränderte Rahmenbedingungen anpassen können.

Abbildung). So

ergeben sich multiple Rückkopplungsschleifen, die einerseits den

Metabolismus der Zelle stabilisieren, andererseits den Stoffwechsel an

veränderte Rahmenbedingungen anpassen können.

Abbildung: Die Stellung von Enzymen zwischen Genen und Metabolismus in der Zelle

Abbildung: Die Stellung von Enzymen zwischen Genen und Metabolismus in der Zelle

Abbildung).

Abbildung).

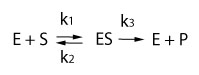

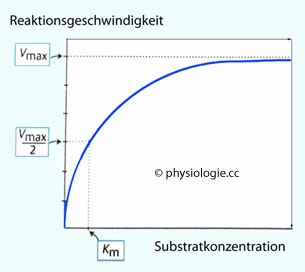

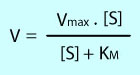

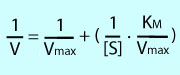

Mit

zunehmender Substratkonzentration nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit

zu, bis sie - bei mit Substrat gesättigtem Enzym - maximal ist (Vmax). Eine wichtige Größe zur Quantifizierung der Kinetik ist die Michaeliskonstante Km

Mit

zunehmender Substratkonzentration nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit

zu, bis sie - bei mit Substrat gesättigtem Enzym - maximal ist (Vmax). Eine wichtige Größe zur Quantifizierung der Kinetik ist die Michaeliskonstante Km  :

:  Die Michaeliskonstante (Km, Michaelis-Menten-Konstante) ist diejenige Substratkonzentration (mol/l), bei der die Reaktionsgeschwindigkeit (Enzym / Substrat) die Hälfte des Maximalwertes erreicht (Vmax/2). Sie ist eine charakteristische Eigenschaft einer Transportsystems bzw. Enzyms und gilt

als Maß für die Affinität des Enzyms bzw. Transportproteins für sein Substrat:

Die Michaeliskonstante (Km, Michaelis-Menten-Konstante) ist diejenige Substratkonzentration (mol/l), bei der die Reaktionsgeschwindigkeit (Enzym / Substrat) die Hälfte des Maximalwertes erreicht (Vmax/2). Sie ist eine charakteristische Eigenschaft einer Transportsystems bzw. Enzyms und gilt

als Maß für die Affinität des Enzyms bzw. Transportproteins für sein Substrat:  Ein niedriger Km-Wert zeigt eine stabile Bindung (hohe Affinität) zwischen Enzym / Transporter und Substrat an (und umgekehrt: Ein hoher [Km] bedeutet niedrige Bindungsstärke).

Ein niedriger Km-Wert zeigt eine stabile Bindung (hohe Affinität) zwischen Enzym / Transporter und Substrat an (und umgekehrt: Ein hoher [Km] bedeutet niedrige Bindungsstärke). Maximale Reaktionsgeschwindigkeit erreicht ein Enzymsystem ab einer Substratkonzentration, die dem Zehnfachen des Km-Wertes entspricht.

Maximale Reaktionsgeschwindigkeit erreicht ein Enzymsystem ab einer Substratkonzentration, die dem Zehnfachen des Km-Wertes entspricht.

Abbildung: Michaelis-Menten-Beziehung (Michaelis-Menten plot)

Abbildung: Michaelis-Menten-Beziehung (Michaelis-Menten plot)

dargestellt, ergibt sich eine Gerade (

dargestellt, ergibt sich eine Gerade ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Lineweaver-Burk-Diagramm

Abbildung: Lineweaver-Burk-Diagramm

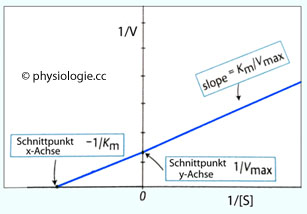

Abbildung: Enzymkette

Abbildung: Enzymkette

Abbildung), um eine Optimierung der Reaktionsabfolge

von einer Ausgangssubstanz (Substrat) über oft mehrere Zwischenstufen

bis zum fertigen Endprodukt zu erzielen.

Abbildung), um eine Optimierung der Reaktionsabfolge

von einer Ausgangssubstanz (Substrat) über oft mehrere Zwischenstufen

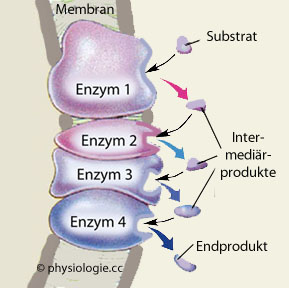

bis zum fertigen Endprodukt zu erzielen.  Die Bindungsfähigkeit eines Liganden an der Bindungsstelle (diese wird durch Cofaktoren beeinflusst),

Die Bindungsfähigkeit eines Liganden an der Bindungsstelle (diese wird durch Cofaktoren beeinflusst), die Aktivität des Proteins (ändert sich z.B. mit der Temperatur oder dem pH-Wert),

die Aktivität des Proteins (ändert sich z.B. mit der Temperatur oder dem pH-Wert), seine Fähigkeit zu einer entsprechenden Reaktion - durch aktivierende oder hemmende Faktoren.

seine Fähigkeit zu einer entsprechenden Reaktion - durch aktivierende oder hemmende Faktoren.

Abbildung: Faktoren, welche die Bindung von Liganden an Proteine (Enzyme, Rezeptoren, ..) beeinflussen

Abbildung: Faktoren, welche die Bindung von Liganden an Proteine (Enzyme, Rezeptoren, ..) beeinflussen

d.h. die Verquickung von Funktions- und Gestalteffekt. Ein Beispiel ist die S-Form der Bindungskurve des Hämoglobins (Besetzung eines der 4 Hämeinheiten mit Sauerstoff verändert die Form und damit die Bindungscharakteristik des Gesamtmoleküls).

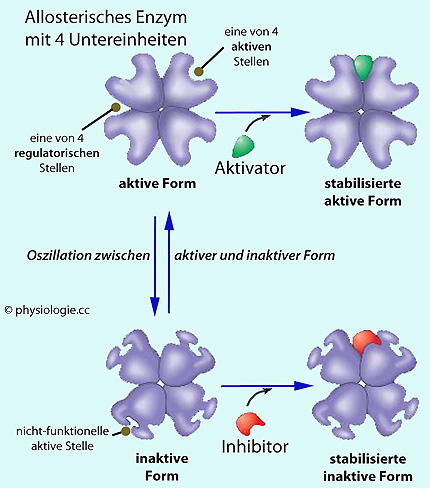

d.h. die Verquickung von Funktions- und Gestalteffekt. Ein Beispiel ist die S-Form der Bindungskurve des Hämoglobins (Besetzung eines der 4 Hämeinheiten mit Sauerstoff verändert die Form und damit die Bindungscharakteristik des Gesamtmoleküls). Als allosterischen Regulator / Modulator bezeichnet man eine Substanz, die an einen Rezeptor oder ein Enzym - abseits dessen aktiver Stelle - bindet,

eine Gestalts- ("Allosterie") und damit Aktivitätsänderung dieses

Rezeptors oder Enzyms bewirkt. Eine solche Bindungsstelle heißt allosterische / regulatorische Stelle, der Effektorstoff wird - je nach Wirkung - als allosterischer Aktivator bzw. allosterischer Inhibitor bezeichnet.

Als allosterischen Regulator / Modulator bezeichnet man eine Substanz, die an einen Rezeptor oder ein Enzym - abseits dessen aktiver Stelle - bindet,

eine Gestalts- ("Allosterie") und damit Aktivitätsänderung dieses

Rezeptors oder Enzyms bewirkt. Eine solche Bindungsstelle heißt allosterische / regulatorische Stelle, der Effektorstoff wird - je nach Wirkung - als allosterischer Aktivator bzw. allosterischer Inhibitor bezeichnet.  Klassische Aktivierung und Hemmung, z.B. durch Kompetition mehrerer

Molekülarten um Bindung, oder allosterische Effekte - die Enzyme haben

neben katalytischen auch regulatorische Bereiche, an denen steuernde Substanzen wirken (

Klassische Aktivierung und Hemmung, z.B. durch Kompetition mehrerer

Molekülarten um Bindung, oder allosterische Effekte - die Enzyme haben

neben katalytischen auch regulatorische Bereiche, an denen steuernde Substanzen wirken ( Abbildung)

Abbildung)

Abbildung: Steuerung allosterischer Enzyme

Abbildung: Steuerung allosterischer Enzyme

Interkonversion, d.h. Änderung des Aktivitätszustandes z.B. durch

Phosphorylierung (kann aktivieren oder auch inaktivieren)

Interkonversion, d.h. Änderung des Aktivitätszustandes z.B. durch

Phosphorylierung (kann aktivieren oder auch inaktivieren) Räumlich-zeitliche Separation und entsprechende Aktivierung (Zymogene werden in inaktiver Form gespeichert und erst aktiviert, wenn dies sinnvoll ist -

Räumlich-zeitliche Separation und entsprechende Aktivierung (Zymogene werden in inaktiver Form gespeichert und erst aktiviert, wenn dies sinnvoll ist -  s. Verdauungsenzyme)

s. Verdauungsenzyme) Isoenzyme: Homologe Enzymvarianten mit unterschiedlichen, je nach

Einsatzort optimierten Eigenschaften - z.B. LDH-Isoenzyme (Formen für

Herz, Lymphsystem, Lunge, Nieren, Leber / Muskulatur)

Isoenzyme: Homologe Enzymvarianten mit unterschiedlichen, je nach

Einsatzort optimierten Eigenschaften - z.B. LDH-Isoenzyme (Formen für

Herz, Lymphsystem, Lunge, Nieren, Leber / Muskulatur) Kinetik: Gleichgewicht Enzymnachbildung / Abbau (Turnover)

Kinetik: Gleichgewicht Enzymnachbildung / Abbau (Turnover) Enzymhemmung: Enzyme können durch Hemmung ihrer Aktivität reguliert werden (Enzymregulation).

Dies erfolgt durch Inhibitoren, die sich an das Enzym anlagern. Das hat

zur Folge, dass das Substrat nur langsam oder gar nicht mehr umgesetzt

werden kann. Die Inhibition kann reversibel (umkehrbar) oder

irreversibel sein. Irreversible Hemmung kann erfolgen

durch Modifikation bzw. Destruktion funktioneller

Gruppen am Enzym (z.B. durch Cyanid, Quecksilber u.a.).

Beispielsweise hemmt Penicillin permanent die Synthese von

Peptidoglycanen, Bausteinen der Bakterienwand.

Enzymhemmung: Enzyme können durch Hemmung ihrer Aktivität reguliert werden (Enzymregulation).

Dies erfolgt durch Inhibitoren, die sich an das Enzym anlagern. Das hat

zur Folge, dass das Substrat nur langsam oder gar nicht mehr umgesetzt

werden kann. Die Inhibition kann reversibel (umkehrbar) oder

irreversibel sein. Irreversible Hemmung kann erfolgen

durch Modifikation bzw. Destruktion funktioneller

Gruppen am Enzym (z.B. durch Cyanid, Quecksilber u.a.).

Beispielsweise hemmt Penicillin permanent die Synthese von

Peptidoglycanen, Bausteinen der Bakterienwand. Kompetitive Inhibition:

Der Inhibitor verdrängt das eigentliche Substrat - dank ähnlicher

Struktur - an der aktiven Stelle des

Enzyms, dessen Wirkung auf das Substrat dadurch nachlässt. Bindung

eines kompetitiven Inhibitors senkt die Affinität des Enzyms für sein

Substrat und erhöht folglich den KM-Wert. Erhöhung der

Substratkonzentration kann den Inhibitor wieder verdrängen

Kompetitive Inhibition:

Der Inhibitor verdrängt das eigentliche Substrat - dank ähnlicher

Struktur - an der aktiven Stelle des

Enzyms, dessen Wirkung auf das Substrat dadurch nachlässt. Bindung

eines kompetitiven Inhibitors senkt die Affinität des Enzyms für sein

Substrat und erhöht folglich den KM-Wert. Erhöhung der

Substratkonzentration kann den Inhibitor wieder verdrängen Nichtkompetitive Inhibition:

Der Inhibitor bindet nicht an die aktive, sondern eine andere Stelle

des Enzyms. Dies kann eine allosterische Stelle sein und man spricht

von allosterischer Hemmung. Jenenfalls führt die Anlagerung des

Inhibitors zu einer Veränderung der Form der aktiven Stelle des Enzyms,

dadurch sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit

Nichtkompetitive Inhibition:

Der Inhibitor bindet nicht an die aktive, sondern eine andere Stelle

des Enzyms. Dies kann eine allosterische Stelle sein und man spricht

von allosterischer Hemmung. Jenenfalls führt die Anlagerung des

Inhibitors zu einer Veränderung der Form der aktiven Stelle des Enzyms,

dadurch sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit Unkompetitive Inhibition:

In diesem Fall bindet der Inhibitor erst dann an das Enzym, wenn dieses

mit dem Substrat einen Komplex gebildet hat. Durch die Anlagerung des

Inhibitors an diesen Komplex ist die Wirkung des Enzyms auf das

Substrat blockiert, es entsteht kein Produkt mehr.

Unkompetitive Inhibition:

In diesem Fall bindet der Inhibitor erst dann an das Enzym, wenn dieses

mit dem Substrat einen Komplex gebildet hat. Durch die Anlagerung des

Inhibitors an diesen Komplex ist die Wirkung des Enzyms auf das

Substrat blockiert, es entsteht kein Produkt mehr.  ). Insgesamt führen wir dem Körper mit der Nahrung ~104 verschiedene Fremdstoffe (Xenobiotika

). Insgesamt führen wir dem Körper mit der Nahrung ~104 verschiedene Fremdstoffe (Xenobiotika  )

zu (z.B. in Kaffee ~300 verschiedene Substanzen). Diese werden

von fremdstoffmetabolisierenden Enzymen abgebaut, die im Rahmen von Phase I- und Phase II-Reaktionen aktiv werden: So werden etwa Phytoalexine in weniger gefährliche Stoffe umgewandelt und leichter ausscheidbar gemacht.

)

zu (z.B. in Kaffee ~300 verschiedene Substanzen). Diese werden

von fremdstoffmetabolisierenden Enzymen abgebaut, die im Rahmen von Phase I- und Phase II-Reaktionen aktiv werden: So werden etwa Phytoalexine in weniger gefährliche Stoffe umgewandelt und leichter ausscheidbar gemacht. Redoxreaktionen: Oxidoreduktasen (Klasse 1-Enzyme EC 1), sie erleichtern Redox-Reaktionen (Abgabe von Elektronen durch einen Donor = Oxidation - im Anabolismus wird oft NADPH oxidiert, dabei gibt es Elektronen ab; Aufnahme von Elektronen durch einen Akzeptor = Reduktion - im Katabolismus wird meist FAD oder NAD+ reduziert).

Redoxreaktionen: Oxidoreduktasen (Klasse 1-Enzyme EC 1), sie erleichtern Redox-Reaktionen (Abgabe von Elektronen durch einen Donor = Oxidation - im Anabolismus wird oft NADPH oxidiert, dabei gibt es Elektronen ab; Aufnahme von Elektronen durch einen Akzeptor = Reduktion - im Katabolismus wird meist FAD oder NAD+ reduziert).  Gruppenübertragungen: Transferasen (Klasse 2-Enzyme EC 2), sie übertragen funktionelle Gruppen von einem Molekül

auf ein anderes, z.B. Transaminasen (Aminogruppe -NH2), Methyltransferasen (Methylgruppe -CH3), Kinasen (Phosphatgruppe -PO43- von energiereichen Molekülen, typischerweise ATP). Kinasen gehören zur größeren Gruppe der Phosphotransferasen.

Gruppenübertragungen: Transferasen (Klasse 2-Enzyme EC 2), sie übertragen funktionelle Gruppen von einem Molekül

auf ein anderes, z.B. Transaminasen (Aminogruppe -NH2), Methyltransferasen (Methylgruppe -CH3), Kinasen (Phosphatgruppe -PO43- von energiereichen Molekülen, typischerweise ATP). Kinasen gehören zur größeren Gruppe der Phosphotransferasen. Kondensationen und Hydrolysen: Hydrolasen (Klasse 3-Enzyme EC 3) spalten

Moleküle unter Einsatz von Wasser oder verknüpfen Moleküle unter

Wasserausscheidung (Kondensation) - so entstehen z.B. Proteine aus

einzelnen Aminosäuren, Ribosomen wirken hydrolytisch; Peptidasen /

Proteasen wirken umgekehrt peptidbindungsspaltend, wobei H2O eingebaut wird. Phosphatasen entfernen Phosphatgruppen von Molekülen, während Phosphorylasen anorganisches Phosphat auf ein Empfängermolekül übertragen.

Kondensationen und Hydrolysen: Hydrolasen (Klasse 3-Enzyme EC 3) spalten

Moleküle unter Einsatz von Wasser oder verknüpfen Moleküle unter

Wasserausscheidung (Kondensation) - so entstehen z.B. Proteine aus

einzelnen Aminosäuren, Ribosomen wirken hydrolytisch; Peptidasen /

Proteasen wirken umgekehrt peptidbindungsspaltend, wobei H2O eingebaut wird. Phosphatasen entfernen Phosphatgruppen von Molekülen, während Phosphorylasen anorganisches Phosphat auf ein Empfängermolekül übertragen.  A-H + B-OH

A-H + B-OH Molekülspaltungen: Lyasen (Klasse 4-Enzyme EC 4) entfernen oder addieren Elemente z.B. von Wasser, CO2 oder Ammoniak von / zu einer Doppelbindung. Sie knüpfen kleine Moleküle - z.B. CO2 - an Doppelbindungen größerer und heißen deshalb auch Synthasen, können aber auch in umgekehrter Richtung wirken, z.B. Decarboxylasen.

Molekülspaltungen: Lyasen (Klasse 4-Enzyme EC 4) entfernen oder addieren Elemente z.B. von Wasser, CO2 oder Ammoniak von / zu einer Doppelbindung. Sie knüpfen kleine Moleküle - z.B. CO2 - an Doppelbindungen größerer und heißen deshalb auch Synthasen, können aber auch in umgekehrter Richtung wirken, z.B. Decarboxylasen. Isomerisierungen: Isomerasen (Klasse 5-Enzyme EC 5), sie "switchen" Moleküle zwischen isomeren Formen (Epimerasen, Mutasen)

Isomerisierungen: Isomerasen (Klasse 5-Enzyme EC 5), sie "switchen" Moleküle zwischen isomeren Formen (Epimerasen, Mutasen) Synthesen: Ligasen (Klasse 6-Enzyme EC 6), sie verknüpfen Moleküle (ähnlich Klasse IV-Enzymen, aber unter Verwendung energiereicher Phosphate). Sie heißen deshalb auch Synthasen.

Synthesen: Ligasen (Klasse 6-Enzyme EC 6), sie verknüpfen Moleküle (ähnlich Klasse IV-Enzymen, aber unter Verwendung energiereicher Phosphate). Sie heißen deshalb auch Synthasen.  Bewegung von Ionen / Molekülen über Membranen oder deren Separation in Membranen: Translokasen (Klasse 7-Enzyme EC 7).

Bewegung von Ionen / Molekülen über Membranen oder deren Separation in Membranen: Translokasen (Klasse 7-Enzyme EC 7). Kinasen übertragen Phosphatgruppen von einem energiereichen

Spendermolekül (ATP) auf ein anderes; Phosphorylasen fügen anorganische

Phosphatgruppen zu einem Empfängermolekül hinzu; Phosphatasen entfernen

Phosphatreste von Molekülen.

Kinasen übertragen Phosphatgruppen von einem energiereichen

Spendermolekül (ATP) auf ein anderes; Phosphorylasen fügen anorganische

Phosphatgruppen zu einem Empfängermolekül hinzu; Phosphatasen entfernen

Phosphatreste von Molekülen.

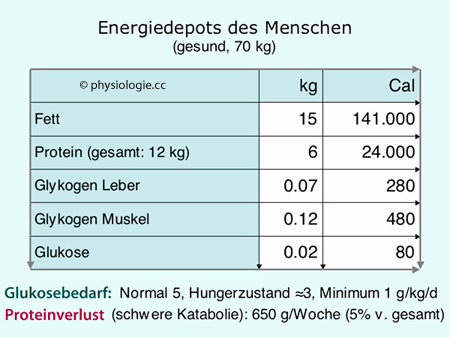

Tabelle: Energiespeicher im Organismus einer normalgewichtigen erwachsenen Person

Tabelle: Energiespeicher im Organismus einer normalgewichtigen erwachsenen Person

wird durch das Enzym Glykogen-Phosphorylase an mehreren Stellen der verzweigten Glykogenmoleküle

gleichzeitig bewerkstelligt und liefert direkt Glucose-1-Phosphat -

z.B. in den Muskelzellen, die damit direkt Energielieferanten erhält,

die dabei aufgrund der Phosphorylierung nicht aus der Zelle entweichen

können.

wird durch das Enzym Glykogen-Phosphorylase an mehreren Stellen der verzweigten Glykogenmoleküle

gleichzeitig bewerkstelligt und liefert direkt Glucose-1-Phosphat -

z.B. in den Muskelzellen, die damit direkt Energielieferanten erhält,

die dabei aufgrund der Phosphorylierung nicht aus der Zelle entweichen

können.  Die wichtigste Energiereserve des Körpers ist das Fettgewebe. Bei einem

Körperfett von z.B. 15 kg (

Die wichtigste Energiereserve des Körpers ist das Fettgewebe. Bei einem

Körperfett von z.B. 15 kg ( Tabelle) entspricht das etwa 140.000

Kilokalorien, bei einer erwachsenen Person der Energiebedarf für

mehr als zwei Monate. Tatsächlich bezieht der Organismus im Hungerzustand

den überwiegenden Großteil seiner Energie aus dem Fettgewebe

(

Tabelle) entspricht das etwa 140.000

Kilokalorien, bei einer erwachsenen Person der Energiebedarf für

mehr als zwei Monate. Tatsächlich bezieht der Organismus im Hungerzustand

den überwiegenden Großteil seiner Energie aus dem Fettgewebe

( Ketonkörper s. dort).

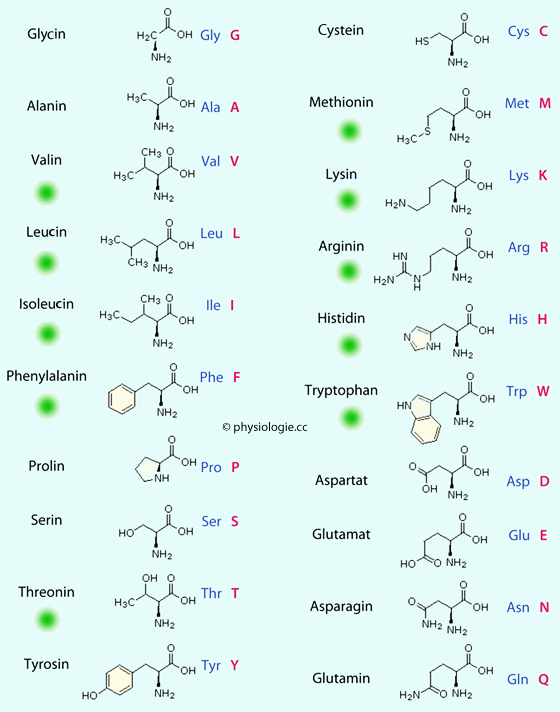

Ketonkörper s. dort). Als essentiell gelten Aminosäuren, die der Körper nicht selbst synthetisieren kann (und die daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen); als bedingt essentiell solche, die er aus anderen stickstoffhaltigen Metaboliten bilden kann (falls diese in ausreichender Menge vorhanden sind).

Als essentiell gelten Aminosäuren, die der Körper nicht selbst synthetisieren kann (und die daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen); als bedingt essentiell solche, die er aus anderen stickstoffhaltigen Metaboliten bilden kann (falls diese in ausreichender Menge vorhanden sind). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Aminosäuren

Abbildung: Aminosäuren

1992 erhielten die US-amerikanischen Biochemiker Edmond Fischer und Edwin Krebs (nicht verwandt mit Hans Krebs,

nach dem der Citratzyklus benannt ist und der 1953 Nobelpreisträger

war) den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin "für ihre Entdeckung

der Mechanismen, welche die Stoffwechselvorgänge in Organismen

steuern". Fischer und Krebs arbeiteten über die Glykogenphosphorylase

und erforschten ihre Aktivierung / Inaktivierung mittels

second-messenger-Mechanismen.

1992 erhielten die US-amerikanischen Biochemiker Edmond Fischer und Edwin Krebs (nicht verwandt mit Hans Krebs,

nach dem der Citratzyklus benannt ist und der 1953 Nobelpreisträger

war) den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin "für ihre Entdeckung

der Mechanismen, welche die Stoffwechselvorgänge in Organismen

steuern". Fischer und Krebs arbeiteten über die Glykogenphosphorylase

und erforschten ihre Aktivierung / Inaktivierung mittels

second-messenger-Mechanismen.

Mit ~10 MJ

verbraucht ein erwachsener Mensch etwa gleich viel Energie wie eine 100

W-Glühbirne. Dazu wird Sauerstoff benötigt: Zellen gewinnen ihre

Energieträger (ATP) vor allem durch oxidative Phosphorylierung von Nahrungsstoffen und im Körper nutzbaren Depots.

Bei deren Abbau gewonnene energiereiche Elektronen werden an der

inneren Mitochondrienmembran entlang einer enzymatischen Transportkette

weitergereicht, dabei gelangen Protonen in den Intermembranraum, die

beim Zurückdiffundieren durch ATP-Synthasen energiereiche Phosphate (ADP + P → ATP) erzeugen. Die hier gespeicherte Energie kann auf energieverbrauchende Vorgänge (Bewegung, Transport, Aufbau) übertragen werden. Vorübergehend

kann die Zelle ihren Energiebedarf auch anoxidativ

decken (anaerobe Glykolyse) Mit ~10 MJ

verbraucht ein erwachsener Mensch etwa gleich viel Energie wie eine 100

W-Glühbirne. Dazu wird Sauerstoff benötigt: Zellen gewinnen ihre

Energieträger (ATP) vor allem durch oxidative Phosphorylierung von Nahrungsstoffen und im Körper nutzbaren Depots.

Bei deren Abbau gewonnene energiereiche Elektronen werden an der

inneren Mitochondrienmembran entlang einer enzymatischen Transportkette

weitergereicht, dabei gelangen Protonen in den Intermembranraum, die

beim Zurückdiffundieren durch ATP-Synthasen energiereiche Phosphate (ADP + P → ATP) erzeugen. Die hier gespeicherte Energie kann auf energieverbrauchende Vorgänge (Bewegung, Transport, Aufbau) übertragen werden. Vorübergehend

kann die Zelle ihren Energiebedarf auch anoxidativ

decken (anaerobe Glykolyse) Enzyme stoßen

Reaktionen an, indem sie die Energieschwelle erniedrigen, die für deren

Start erforderlich ist. Über Wirkung aktiver Zentren und instabiler Zwischenzustände reduzieren sie die freie

Enthalpie des Übergangszustandes (freie Aktivierungsenergie), steigern die Zahl der Moleküle, die diese Energiebarriere überwinden, und können Reaktionen um Zehnerpotenzen beschleunigen. (In-) Aktivierung, Bildung und Abbau sowie Gruppierung von Schlüsselenzymen können ganze metabolische

Pfade einfrieren oder einschalten (veränderte Verfügbarkeit von Substraten oder

Intermediärprodukten). Enzyme ändern nichts am chemischen

Gleichgewicht, erhöhen aber die "Trefferquote" der Reaktionspartner und

damit die Geschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion Enzyme stoßen

Reaktionen an, indem sie die Energieschwelle erniedrigen, die für deren

Start erforderlich ist. Über Wirkung aktiver Zentren und instabiler Zwischenzustände reduzieren sie die freie

Enthalpie des Übergangszustandes (freie Aktivierungsenergie), steigern die Zahl der Moleküle, die diese Energiebarriere überwinden, und können Reaktionen um Zehnerpotenzen beschleunigen. (In-) Aktivierung, Bildung und Abbau sowie Gruppierung von Schlüsselenzymen können ganze metabolische

Pfade einfrieren oder einschalten (veränderte Verfügbarkeit von Substraten oder

Intermediärprodukten). Enzyme ändern nichts am chemischen

Gleichgewicht, erhöhen aber die "Trefferquote" der Reaktionspartner und

damit die Geschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion Eine Kenngröße

enzymatischer Aktivität ist die Michaelis-Menten-Konstante (KM) - die

Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit halbmaximal

ist. KM kann als Maß für die Affinität eines Enzyms / Transportproteins

für sein Substrat gelten: Niedriger [KM]

bedeutet stabile Bindung (hohe Affinität) zwischen Enzym / Transporter

und Substrat, hoher [KM] bedeutet niedrige Bindungsstärke. Die Michaelis-Menten-Gleichung gibt die Geschwindigkeit (V) der katalysierten Reaktion an, sie hängt ab von der Substratkonzentration (S) und [KM]: V = Vmax ([S] / [S] + KM) Eine Kenngröße

enzymatischer Aktivität ist die Michaelis-Menten-Konstante (KM) - die

Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit halbmaximal

ist. KM kann als Maß für die Affinität eines Enzyms / Transportproteins

für sein Substrat gelten: Niedriger [KM]

bedeutet stabile Bindung (hohe Affinität) zwischen Enzym / Transporter

und Substrat, hoher [KM] bedeutet niedrige Bindungsstärke. Die Michaelis-Menten-Gleichung gibt die Geschwindigkeit (V) der katalysierten Reaktion an, sie hängt ab von der Substratkonzentration (S) und [KM]: V = Vmax ([S] / [S] + KM)  Es

gibt

Oxidoreduktasen, Transferasen, Hydrolasen, Lyasen, Isomerasen,

Synthetasen, ATPasen / GTPasen. Viele Enzyme funktionieren allosterisch

(Konformationsänderung) und verfügen über unterschiedliche

Bindungsstellen (Anlagerung von Substrat einerseits, regulierenden

Signalmolekülen andererseits). Reguliert werden Enzymaktivitäten durch

Aktivierung und Hemmung,

z.B. durch allosterische Effekte oder Kompetition um Bindung; Änderung

des Aktivitätszustandes, z.B. durch Phosphorylierung;

räumlich-zeitliche Separation; oder Veränderung des Gleichgewichts

Enzymnachbildung / Abbau. Aktivatoren

arretieren das Molekül in der aktiven, Inhibitoren in der inaktiven

Form Es

gibt

Oxidoreduktasen, Transferasen, Hydrolasen, Lyasen, Isomerasen,

Synthetasen, ATPasen / GTPasen. Viele Enzyme funktionieren allosterisch

(Konformationsänderung) und verfügen über unterschiedliche

Bindungsstellen (Anlagerung von Substrat einerseits, regulierenden

Signalmolekülen andererseits). Reguliert werden Enzymaktivitäten durch

Aktivierung und Hemmung,

z.B. durch allosterische Effekte oder Kompetition um Bindung; Änderung

des Aktivitätszustandes, z.B. durch Phosphorylierung;

räumlich-zeitliche Separation; oder Veränderung des Gleichgewichts

Enzymnachbildung / Abbau. Aktivatoren

arretieren das Molekül in der aktiven, Inhibitoren in der inaktiven

Form Die wichtigste

Energiereserve des Körpers ist das Fettgewebe (Energiebedarf für Monate), aus ihm bezieht der Körper im

Hungerzustand den Großteil seiner Energie. Fette können aus Kohlenhydraten aufgebaut werden. Für einige Stunden kann

Energie aus Kohlenhydratreserven (Glykogen) bezogen werden: Glykogen-Phosphorylase

spaltet an mehreren Stellen der verzweigten Glykogenmoleküle gleichzeitig. Proteine sind wertvolle Baustoffe und werden nur im Notfall und zeitlich begrenzt zur Energiegewinnung herangezogen Die wichtigste

Energiereserve des Körpers ist das Fettgewebe (Energiebedarf für Monate), aus ihm bezieht der Körper im

Hungerzustand den Großteil seiner Energie. Fette können aus Kohlenhydraten aufgebaut werden. Für einige Stunden kann

Energie aus Kohlenhydratreserven (Glykogen) bezogen werden: Glykogen-Phosphorylase

spaltet an mehreren Stellen der verzweigten Glykogenmoleküle gleichzeitig. Proteine sind wertvolle Baustoffe und werden nur im Notfall und zeitlich begrenzt zur Energiegewinnung herangezogen Von den zwanzig Aminosäuren sind etwa die Hälfte essentiell - sie können vom Körper nicht (Lysin, Threonin) oder nur bedingt (Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan; während Wachstum und Schwangerschaft auch Arginin und Histidin) selbst

gebildet werden. Cystein und Tyrosin sind semiessentiell, d.h. sie

können vom Körper nur in Anwesenheit anderer, essentieller Aminosäuren

gebildet werden Von den zwanzig Aminosäuren sind etwa die Hälfte essentiell - sie können vom Körper nicht (Lysin, Threonin) oder nur bedingt (Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan; während Wachstum und Schwangerschaft auch Arginin und Histidin) selbst

gebildet werden. Cystein und Tyrosin sind semiessentiell, d.h. sie

können vom Körper nur in Anwesenheit anderer, essentieller Aminosäuren

gebildet werden |