Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Energiehaushalt und Substrat-Interkonversion

Energiehaushalt und Substrat-Interkonversion

Cori-Zyklus: Gerty Cori, Carl F. Cori

Cori-Zyklus: Gerty Cori, Carl F. Cori| Wenn

Aminosäuren für den Energiestoffwechsel genutzt werden sollen, müssen

sie desaminiert werden - d.h. Stickstoff wird aus dem Molekül entfernt.

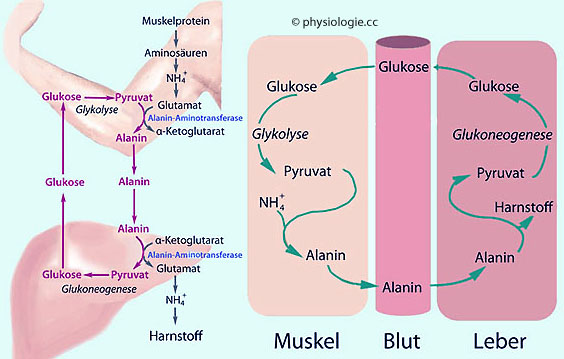

Über den Glucose-Alanin-Zyklus wird aus Muskelprotein Glucose gewonnen: die Leber wandelt Alanin

(und Ketoglutarat) zu Stickstoff (für den Harnstoffzyklus) und Pyruvat

(für die Gluconeogenese) um. Diese Reaktion wird durch ein Enzym

beschleunigt, das vor allem von Leberzellen gebildet wird: Die Alanin-Aminotransferase AL(A)T (früher GPT). Wenn Lactat zu Glucose verwandelt werden soll, bedarf es ebenfalls der hepatischen Enzymausstattung. Im Cori-Zyklus wandert Glucose von Leber zu Muskulatur (Glykolyse), Lactat von Muskulatur zu Leber (Gluconeogenese). Es gibt mehrere energierelevante Umwandlungsprozesse in der Leber: Gluconeogenese (Hirnstoffwechsel!), Glykogenolyse (angeregt durch Glucagon, Adrenalin u.a.), Glykogensynthese (osmotische Pufferung), Glykolyse (aerob oder anaerob), Lipogenese, Cholesterinsynthese, Aminosäurestoffwechsel, Harnstoffsynthese. In Hungerperioden produziert die Leber - über die basale Ketogenese hinaus - vermehrt Ketonkörper (Ketose) für fast alle Gewebe, vor allem das Gehirn. Weitere Interkonversionen betreffen u.a. Cholesterinbildung, Nukleinsäuremetabolismus, Vitaminspeicherung und Säure-Basen-Haushalt (Glutamat, Ammonium, Harnstoff). |

Leber und Energiestoffwechsel

Leber und Energiestoffwechsel  Hunger und Ketonkörper

Hunger und Ketonkörper  Leber und pH-Regulation

Leber und pH-Regulation  Leber und Cholesterin

Leber und Cholesterin  Nukleinsäuren, Vitamine, Spurenelemente

Nukleinsäuren, Vitamine, Spurenelemente Gluconeogenese

Gluconeogenese

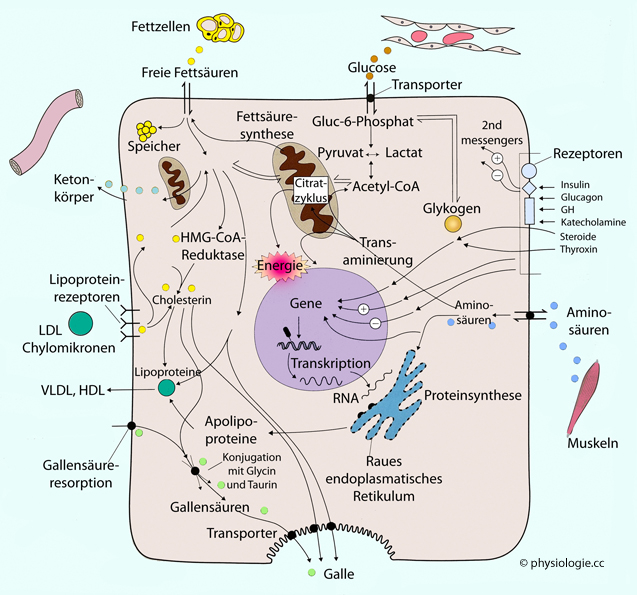

Abbildung: Metabolische Aufgaben eines Hepatozyten

Abbildung: Metabolische Aufgaben eines Hepatozyten Als Gluconeogenese bezeichnet

man die Fähigkeit einer Zelle, aus Nichtzucker-Bausteinen des

Metabolismus (Lactat, Aminosäuren, Glycerin) Glucose zu synthetisieren.

Dieser Vorgang ist im Wesentlichen eine Umkehrung der Glycolyse und

findet vorwiegend im Zytoplasma statt; die Glucose-6-Phosphatase wirkt im endoplasmatischen Retikulum, die Pyruvatcarboxylase

in den Mitochondrien. Für einen vollständigen Ablauf der Gluconeogenese

sind daher diese drei Zellkompartimente notwendig. Leber, Nieren und

Darm sind zur Gluconeogenese fähig; die Leber tut dies u.a., um den

Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Sie verfügt über genügend Glucose-6-Phosphatase,

um das Phosphat aus Glucose-6-Phosphat zu entfernen und Glucose zu mobilisieren (vgl. dort) und versorgt andere glucoseabhängige Zellen, insbesondere im Nervensystem sowie im Blut (Erythrozyten).

Als Gluconeogenese bezeichnet

man die Fähigkeit einer Zelle, aus Nichtzucker-Bausteinen des

Metabolismus (Lactat, Aminosäuren, Glycerin) Glucose zu synthetisieren.

Dieser Vorgang ist im Wesentlichen eine Umkehrung der Glycolyse und

findet vorwiegend im Zytoplasma statt; die Glucose-6-Phosphatase wirkt im endoplasmatischen Retikulum, die Pyruvatcarboxylase

in den Mitochondrien. Für einen vollständigen Ablauf der Gluconeogenese

sind daher diese drei Zellkompartimente notwendig. Leber, Nieren und

Darm sind zur Gluconeogenese fähig; die Leber tut dies u.a., um den

Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Sie verfügt über genügend Glucose-6-Phosphatase,

um das Phosphat aus Glucose-6-Phosphat zu entfernen und Glucose zu mobilisieren (vgl. dort) und versorgt andere glucoseabhängige Zellen, insbesondere im Nervensystem sowie im Blut (Erythrozyten). Die Leber verfügt über hohe oxidative Kapazität, vor allem im peripheren Azinusbereich (Zone 1).

Daher ist sie u.a. in der Lage, Lactat zu metabolisieren (

Die Leber verfügt über hohe oxidative Kapazität, vor allem im peripheren Azinusbereich (Zone 1).

Daher ist sie u.a. in der Lage, Lactat zu metabolisieren ( Abbildung; Cori-Zyklus,

Abbildung; Cori-Zyklus,  Abbildung unten). Lactat fällt

insbesondere bei starker körperlicher Belastung in der

Skelettmuskulatur an.

Abbildung unten). Lactat fällt

insbesondere bei starker körperlicher Belastung in der

Skelettmuskulatur an.  Muskelzellen sind enzymatisch nicht dazu ausgestattet, Lactat in Glucose rückzuverwandeln; dazu wird die Enzymausstattung der

Leber benötigt.

Muskelzellen sind enzymatisch nicht dazu ausgestattet, Lactat in Glucose rückzuverwandeln; dazu wird die Enzymausstattung der

Leber benötigt. Abbildung). Dieses wird in

den Muskeln aus überschüssigem Stickstoff (in NH4+)

und Pyruvat

gebildet und mit dem Kreislauf zur Leber transportiert. Leberzellen

können Alanin desaminieren (sie verfügen über Alanin-Aminotransferase),

es entsteht Pyruvat, und es fällt Stickstoff (für den

Harnstoffzyklus) an. Pyruvat kann anschließend zu Glucose aufgebaut werden (Gluconeogenese).

Abbildung). Dieses wird in

den Muskeln aus überschüssigem Stickstoff (in NH4+)

und Pyruvat

gebildet und mit dem Kreislauf zur Leber transportiert. Leberzellen

können Alanin desaminieren (sie verfügen über Alanin-Aminotransferase),

es entsteht Pyruvat, und es fällt Stickstoff (für den

Harnstoffzyklus) an. Pyruvat kann anschließend zu Glucose aufgebaut werden (Gluconeogenese). Desaminierung von

Aminosäuren ist die Voraussetzung für deren Verwendung als

Energieträger.

Desaminierung von

Aminosäuren ist die Voraussetzung für deren Verwendung als

Energieträger.

Abbildung: Glucose-Alanin-Zyklus

Abbildung: Glucose-Alanin-Zyklus

Alanin

Alanin

Der Glucose-Alanin-Zyklus stellt dem Muskel Glucose zur Verfügung und entfernt Stickstoff (

Der Glucose-Alanin-Zyklus stellt dem Muskel Glucose zur Verfügung und entfernt Stickstoff ( Abbildung).

Abbildung). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Cori-Zyklus

Abbildung: Cori-Zyklus

Der Cori-Zyklus

Der Cori-Zyklus

nimmt Lactat aus der Peripherie (z.B. akut belasteter Muskulatur) auf, bildet daraus Glucose (energetisch angetrieben durch Fettsäureabbau) und retourniert diese zu glucoseabhängigen Zellen (z.B. aktive Myozyten,

nimmt Lactat aus der Peripherie (z.B. akut belasteter Muskulatur) auf, bildet daraus Glucose (energetisch angetrieben durch Fettsäureabbau) und retourniert diese zu glucoseabhängigen Zellen (z.B. aktive Myozyten,  Abbildung). Der Cori-Zyklus verknüpft die Glykolyse in arbeitender Muskulatur (und anderer Zellen, insbesondere roten Blutkörperchen) mit der Glukoneogenese in der Leber - was wiederum glucoseabhängigen Geweben zugute kommt.

Abbildung). Der Cori-Zyklus verknüpft die Glykolyse in arbeitender Muskulatur (und anderer Zellen, insbesondere roten Blutkörperchen) mit der Glukoneogenese in der Leber - was wiederum glucoseabhängigen Geweben zugute kommt.

Kein "Rückstau" von Lactat in stark belasteter Muskulatur oder in Erythrozyten

Kein "Rückstau" von Lactat in stark belasteter Muskulatur oder in Erythrozyten  Regenerierung von Glucose, Glykolyse kann fortgesetzt werden

Regenerierung von Glucose, Glykolyse kann fortgesetzt werden Regenerierung von NADH (via Lactat-Dehydrogenase), das für die Glukoneogenese benötigt wird

Regenerierung von NADH (via Lactat-Dehydrogenase), das für die Glukoneogenese benötigt wird aerob vollständig abgebaut (Resorptionsphase), oder

aerob vollständig abgebaut (Resorptionsphase), oder als freie Glucose in den Extrazellulärraum abgegeben bzw. in Glykogen eingebaut werden (Postresorptionsphase).

als freie Glucose in den Extrazellulärraum abgegeben bzw. in Glykogen eingebaut werden (Postresorptionsphase). Über Leber und Kohlenhydrat- bzw. Fettstoffwechsel s. dort

Über Leber und Kohlenhydrat- bzw. Fettstoffwechsel s. dort Gluconeogenese,

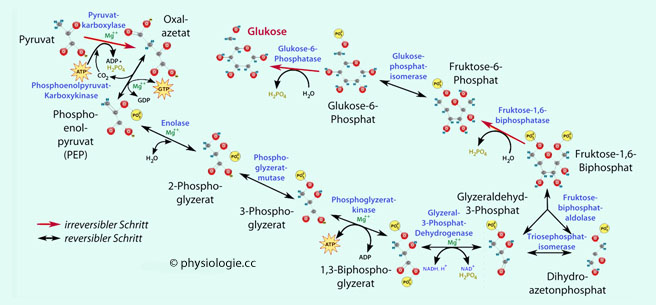

d.h. die Neubildung von D-Glucose aus Vorstufen wie Pyruvat oder

Oxalacetat. Sie

findet sowohl im Zytoplasma als auch in Mitochondrien statt (Glykolyse

nur im Zytoplasma). Dabei werden 6 hochenergetische Phosphatbindungen

(4 von ATP, 2 von GTP) hydrolysiert, um aus zwei Molekülen Pyruvat ein

Molekül Glucose zu synthetisieren.

Gluconeogenese,

d.h. die Neubildung von D-Glucose aus Vorstufen wie Pyruvat oder

Oxalacetat. Sie

findet sowohl im Zytoplasma als auch in Mitochondrien statt (Glykolyse

nur im Zytoplasma). Dabei werden 6 hochenergetische Phosphatbindungen

(4 von ATP, 2 von GTP) hydrolysiert, um aus zwei Molekülen Pyruvat ein

Molekül Glucose zu synthetisieren. Gluconeogenese

ist von entscheidender Bedeutung, wenn der Körper seine

Kohlenhydratreserven verbraucht hat - wie beim Fasten, im

Hungerzustand, nach intensiver Muskelbelastung oder infolge anhaltend

kohlenhydratarmer Kost. Dann muss Glucose aus Pyruvat oder anderen

C-Trägern de novo gebildet werden. Die Leber

bestreitet 90%

der Gluconeogenese für den Organismus; beteiligt sind weiters Nieren

und Dünndarm. Abnehmer der neu synthetisierten Glucose sind vor allem

Erythrozyten (ihr Energiestoffwechsel ist vollständig auf anaerobe

Glykolyse angewiesen), Nervengewebe (weitgehend auf Glucose

angewiesen), aktive Muskulatur, Nierengewebe.

Gluconeogenese

ist von entscheidender Bedeutung, wenn der Körper seine

Kohlenhydratreserven verbraucht hat - wie beim Fasten, im

Hungerzustand, nach intensiver Muskelbelastung oder infolge anhaltend

kohlenhydratarmer Kost. Dann muss Glucose aus Pyruvat oder anderen

C-Trägern de novo gebildet werden. Die Leber

bestreitet 90%

der Gluconeogenese für den Organismus; beteiligt sind weiters Nieren

und Dünndarm. Abnehmer der neu synthetisierten Glucose sind vor allem

Erythrozyten (ihr Energiestoffwechsel ist vollständig auf anaerobe

Glykolyse angewiesen), Nervengewebe (weitgehend auf Glucose

angewiesen), aktive Muskulatur, Nierengewebe.

Abbildung: Gluconeogenese

Abbildung: Gluconeogenese

Abbildung) in mehreren Kompartimenten (Mitochondrien, Zytoplasma, endoplasmatisches Retikulum) beteiligt.

Abbildung) in mehreren Kompartimenten (Mitochondrien, Zytoplasma, endoplasmatisches Retikulum) beteiligt. Glykogenolyse

- der Abbau von Glykogen zu Glucose-1-phosphat und Glucose.

Glykogenolyse

- der Abbau von Glykogen zu Glucose-1-phosphat und Glucose.  Glykogensynthese - Glykogen ist osmotisch kaum aktiv, die speichernde Zelle hält ihr Volumen so gut wie unverändert,

Glykogensynthese - Glykogen ist osmotisch kaum aktiv, die speichernde Zelle hält ihr Volumen so gut wie unverändert,  s. dort

s. dort Glykolyse (Embden-Meyerhof-Parnas-Weg, EMP-Weg

Glykolyse (Embden-Meyerhof-Parnas-Weg, EMP-Weg  ): Abbau von Glucosemolekül zu Pyruvat, wobei Energie auf ATP übertragen und NAD+ zu NADH reduziert wird.

): Abbau von Glucosemolekül zu Pyruvat, wobei Energie auf ATP übertragen und NAD+ zu NADH reduziert wird.

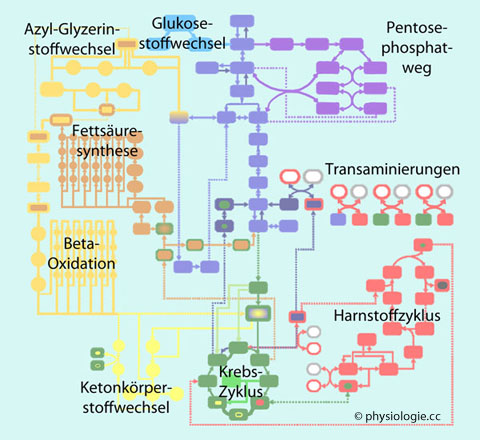

Abbildung: Zentrale Stoffwechselwege: Eine Übersicht

Abbildung: Zentrale Stoffwechselwege: Eine Übersicht

Fettsäuresynthese (Lipogenese): Sie erfolgt im Zytoplasma unter Einfluss eines multifunktionalen Enzyms, der Fettsäure-Synthase

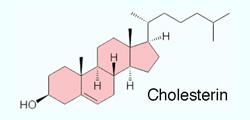

Fettsäuresynthese (Lipogenese): Sie erfolgt im Zytoplasma unter Einfluss eines multifunktionalen Enzyms, der Fettsäure-Synthase Die komplexe Cholesterinsynthese

(Mevalonatweg) erfolgt in erster Linie in Leber und Darmschleimhaut.

Soferne möglich, verwendet der Körper Nahrungscholesterin für seinen

Bedarf. Da Cholesterin nicht die Blut-Hirn-Schranke passiert, synthetisiert das Gehirn sein eigenes Cholesterin

Die komplexe Cholesterinsynthese

(Mevalonatweg) erfolgt in erster Linie in Leber und Darmschleimhaut.

Soferne möglich, verwendet der Körper Nahrungscholesterin für seinen

Bedarf. Da Cholesterin nicht die Blut-Hirn-Schranke passiert, synthetisiert das Gehirn sein eigenes Cholesterin Cholesterin- und Triglyzeridaufnahme: Die Leber hat eine zentrale Stellung im Fettstoffwechsel - inklusive Speicherung s. dort

Cholesterin- und Triglyzeridaufnahme: Die Leber hat eine zentrale Stellung im Fettstoffwechsel - inklusive Speicherung s. dort Auf- und Abbau von Aminosäuren: Ähnliches gilt für Aminosäuren und Proteine s. dort

Auf- und Abbau von Aminosäuren: Ähnliches gilt für Aminosäuren und Proteine s. dort Zur Harnstoffsynthese s. dort

Zur Harnstoffsynthese s. dort Über den Abbau von Hormonen, Medikamenten und anderen Stoffen (Phase I- und Phase-II-Reaktionen) s. dort

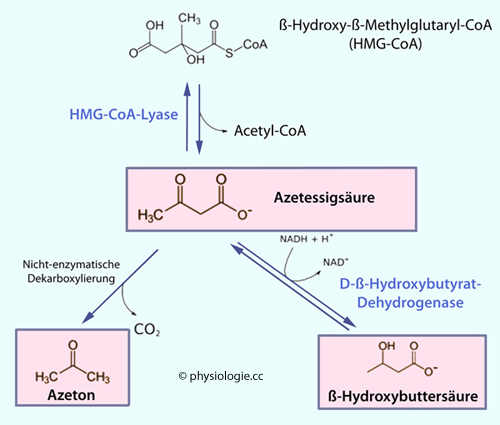

Über den Abbau von Hormonen, Medikamenten und anderen Stoffen (Phase I- und Phase-II-Reaktionen) s. dort zu produzieren. Dazu werden im Fettgewebe Fettsäuren aus Triglyzeriden mobilisiert / oxidiert. Acetyl-CoA-Moleküle werden dabei in

den Mitochondrien kondensiert, es entsteht HMG-CoA (

zu produzieren. Dazu werden im Fettgewebe Fettsäuren aus Triglyzeriden mobilisiert / oxidiert. Acetyl-CoA-Moleküle werden dabei in

den Mitochondrien kondensiert, es entsteht HMG-CoA ( Abbildung) und daraus die wasserlöslichen sauren

Produkte Acetessigsäure (acetoacetate), ß-Hydroxybuttersäure (ß-hydroxybutyrate) und Aceton (acetone).

Nach wenigen Tagen ttritt eine deutliche Erhöhung der

Ketonkörperkonzentration im Blut (Ketose) mit Senkung des Blut-pH

(Ketoazidose) auf.

Abbildung) und daraus die wasserlöslichen sauren

Produkte Acetessigsäure (acetoacetate), ß-Hydroxybuttersäure (ß-hydroxybutyrate) und Aceton (acetone).

Nach wenigen Tagen ttritt eine deutliche Erhöhung der

Ketonkörperkonzentration im Blut (Ketose) mit Senkung des Blut-pH

(Ketoazidose) auf.

Abbildung: Synthese der Ketonkörper

Abbildung: Synthese der Ketonkörper

Abbildung).

Abbildung).

ß-Hydroxybutyrat wird zu Acetoacetat rückverwandelt (dabei wird NAD+ zu NADH und dieses überträgt sein Elektron auf den Komplex I der Atmungskette, es entstehen 3 ATP)

ß-Hydroxybutyrat wird zu Acetoacetat rückverwandelt (dabei wird NAD+ zu NADH und dieses überträgt sein Elektron auf den Komplex I der Atmungskette, es entstehen 3 ATP) CoA wird von Succinyl-CoA enzymatisch auf Acetoacetat übertragen; diese

Bildung von Acetoacetyl-CoA kostet 1 GTP. (Leberzellen verfügen nicht

über das verantwortliche Enzym Thiophorase und können diesen Schritt

nicht nutzen.) Ein weiteres Enzym (Thiolase) bricht anschließend Acetoacetyl-CoA zu 2 Acetyl-CoA auf, dieses gelangt in den Citratzyklus und liefert schließlich 2 mal 12 ATP.

CoA wird von Succinyl-CoA enzymatisch auf Acetoacetat übertragen; diese

Bildung von Acetoacetyl-CoA kostet 1 GTP. (Leberzellen verfügen nicht

über das verantwortliche Enzym Thiophorase und können diesen Schritt

nicht nutzen.) Ein weiteres Enzym (Thiolase) bricht anschließend Acetoacetyl-CoA zu 2 Acetyl-CoA auf, dieses gelangt in den Citratzyklus und liefert schließlich 2 mal 12 ATP. Zum Stoffwechsel in der postresorptiven Phase s. dort

Zum Stoffwechsel in der postresorptiven Phase s. dort Bei Azidose wird vermehrt Glutamat verwendet,

um Stickstoff

zu binden, die Ausscheidung von Ammonium nimmt zu. Mit Ammoniumchlorid gelangen

saure Valenzen zur

Ausscheidung; Ketoglutarat wird abgebaut, es entsteht Bicarbonat.

Bei Azidose wird vermehrt Glutamat verwendet,

um Stickstoff

zu binden, die Ausscheidung von Ammonium nimmt zu. Mit Ammoniumchlorid gelangen

saure Valenzen zur

Ausscheidung; Ketoglutarat wird abgebaut, es entsteht Bicarbonat.  Bei Alkalose nimmt die Stickstoffelimination über Harnstoff zu, die N-Ausscheidung über Ammonium ab.

Bei Alkalose nimmt die Stickstoffelimination über Harnstoff zu, die N-Ausscheidung über Ammonium ab.  Cholesterin wird hauptsächlich über die Galle ausgeschieden. Die Hepatozyten bilden daraus primäre Gallensalze

(Cholat, Chenodesoxycholat). Diese werden zwecks besserer

Wasserlöslichkeit konjugiert (mit Glyzin, Sulfat, Glukuronat oder

Taurin

Cholesterin wird hauptsächlich über die Galle ausgeschieden. Die Hepatozyten bilden daraus primäre Gallensalze

(Cholat, Chenodesoxycholat). Diese werden zwecks besserer

Wasserlöslichkeit konjugiert (mit Glyzin, Sulfat, Glukuronat oder

Taurin  ) und in die Primärgalle der Gallenkanälchen ausgeschieden.

) und in die Primärgalle der Gallenkanälchen ausgeschieden.

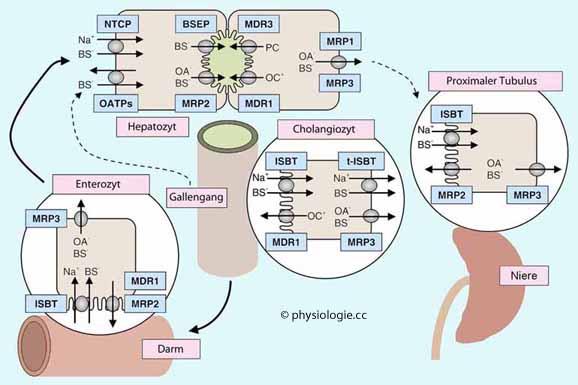

Abbildung: Hepatobiliäre, enterale und renale Transportsysteme

Abbildung: Hepatobiliäre, enterale und renale Transportsysteme  Abbildung). Die Leberzellen konjugieren Gallensalze zurück, die vorher

dekonjugiert wurden.

Abbildung). Die Leberzellen konjugieren Gallensalze zurück, die vorher

dekonjugiert wurden.  Solchermaßen geht nur ein geringer Teil des Gallensäurepools

(3-4 Gramm, Rezirkulation 4-12mal pro Tag) mit dem Stuhl verloren; Gallensalzmoleküle werden als Emulgator wiederverwendet.

Solchermaßen geht nur ein geringer Teil des Gallensäurepools

(3-4 Gramm, Rezirkulation 4-12mal pro Tag) mit dem Stuhl verloren; Gallensalzmoleküle werden als Emulgator wiederverwendet. Der Nukleinsäurestoffwechsel

synthetisiert Kreatinphosphat, Harnsäure, Pyrimidin, Purine. Bildung und Ausscheidung von Harnstoff bedeutet Ausscheidung von Ammonium aus dem Körper (hepatisches Koma bei Leberversagen).

Der Nukleinsäurestoffwechsel

synthetisiert Kreatinphosphat, Harnsäure, Pyrimidin, Purine. Bildung und Ausscheidung von Harnstoff bedeutet Ausscheidung von Ammonium aus dem Körper (hepatisches Koma bei Leberversagen).  Die Leber speichert Vitamine - vor allem A (gut für ~10 Monate), D (3-4 Monate; auch Aktivierung des Provitamins zu Calcidiol, genügend UV-Bestrahlung vorausgesetzt), B12

(gut für bis zu mehrere Jahre). Seit langem ist bekannt, dass der

Verzehr von Leber eine ausgezeichnete Vitaminquelle bedeutet.

Die Leber speichert Vitamine - vor allem A (gut für ~10 Monate), D (3-4 Monate; auch Aktivierung des Provitamins zu Calcidiol, genügend UV-Bestrahlung vorausgesetzt), B12

(gut für bis zu mehrere Jahre). Seit langem ist bekannt, dass der

Verzehr von Leber eine ausgezeichnete Vitaminquelle bedeutet. Die Leber speichert zahlreiche Spurenelemente. Dazu gehört Eisen,

das als Ferritin gespeichert wird und neben Hämoglobin der bedeutendste

Eisenspeicher im Körper ist. Dazu bildet die Leber Apoferritin, das

Eisen reversibel bindet und so einen dynamischen Pool aufbaut.

Die Leber speichert zahlreiche Spurenelemente. Dazu gehört Eisen,

das als Ferritin gespeichert wird und neben Hämoglobin der bedeutendste

Eisenspeicher im Körper ist. Dazu bildet die Leber Apoferritin, das

Eisen reversibel bindet und so einen dynamischen Pool aufbaut. Zur Interaktion von Darm (Resorption), Leber (Speicherung), Knochenmark (Erythropoese), Milz (Ery-Abbau) und Nieren (Erythropoetin) s. auch dort

Zur Interaktion von Darm (Resorption), Leber (Speicherung), Knochenmark (Erythropoese), Milz (Ery-Abbau) und Nieren (Erythropoetin) s. auch dort

Die Leber hat hohe oxidative Kapazität, vor allem in der peripheren

(sauerstoffreichen) Zone I ihrer Azini. So kann sie aus Lactat, das (insbesondere bei körperlicher Belastung) aus

Muskelzellen anflutet, Glucose aufbauen und diese der Muskulatur wieder

zur Verfügung

stellen (Cori-Zyklus). Weiters bildet die Leber aus Alanin und

Ketoglutarat

Glutamat (kann zu Harnstoff umgebaut werden) und Pyruvat (kann zur

Glucosesynthese herangezogen werden); im Muskel läuft die Reaktion in

die andere Richtung, so gelangt überschüssiger Stickstoff aus dem

Muskel (Glutamat / Alanin) über die Leber schließlich in den Harn (als

Harnstoff). Das benötigte Enzym ist in beiden Fällen Alanin-Aminotransferase (ALT), die als leberspezifisch gilt Die Leber hat hohe oxidative Kapazität, vor allem in der peripheren

(sauerstoffreichen) Zone I ihrer Azini. So kann sie aus Lactat, das (insbesondere bei körperlicher Belastung) aus

Muskelzellen anflutet, Glucose aufbauen und diese der Muskulatur wieder

zur Verfügung

stellen (Cori-Zyklus). Weiters bildet die Leber aus Alanin und

Ketoglutarat

Glutamat (kann zu Harnstoff umgebaut werden) und Pyruvat (kann zur

Glucosesynthese herangezogen werden); im Muskel läuft die Reaktion in

die andere Richtung, so gelangt überschüssiger Stickstoff aus dem

Muskel (Glutamat / Alanin) über die Leber schließlich in den Harn (als

Harnstoff). Das benötigte Enzym ist in beiden Fällen Alanin-Aminotransferase (ALT), die als leberspezifisch gilt Gluconeogenese dient dem Glucoseangebot (~200 g/d) vor allem für das Gehirn; Glykogenolyse wird durch Adrenalin und Glucagon angeregt (erhöhter Energiebedarf), durch Insulin gehemmt (postprandial); die Glykolyse (EMP-Weg) baut Glucose zu Pyruvat ab und bildet ATP / NADH. Aminosäuren,

Kohlenhydrate, Elektrolyte gelangen aus dem Extrazellulärraum mittels

Transportern in die Zelle, deren Synthese ist regulierbar. Der

Pentosephosphatweg betreibt Nukleotidsynthese und bildet

Reduktionsäquivalente (NADPH/H+). ß-Oxidation bedeutet Fettsäureabbau.

Der Harnstoffzyklus (Krebs-Henseleit) bildet Harnstoff aus

stickstoffhaltigen Abbauprodukten (Ammonium u.a.). Transaminierungen

transponieren α-Aminogruppen von Aminosäuren auf α-Ketosäuren.

Ketonkörper sind eine transportable Form des Acetyl-CoA

(Hungerstoffwechsel). Fettsäure-Synthase ermöglicht Lipogenese, der Mevalonatweg Cholesterinsynthese Gluconeogenese dient dem Glucoseangebot (~200 g/d) vor allem für das Gehirn; Glykogenolyse wird durch Adrenalin und Glucagon angeregt (erhöhter Energiebedarf), durch Insulin gehemmt (postprandial); die Glykolyse (EMP-Weg) baut Glucose zu Pyruvat ab und bildet ATP / NADH. Aminosäuren,

Kohlenhydrate, Elektrolyte gelangen aus dem Extrazellulärraum mittels

Transportern in die Zelle, deren Synthese ist regulierbar. Der

Pentosephosphatweg betreibt Nukleotidsynthese und bildet

Reduktionsäquivalente (NADPH/H+). ß-Oxidation bedeutet Fettsäureabbau.

Der Harnstoffzyklus (Krebs-Henseleit) bildet Harnstoff aus

stickstoffhaltigen Abbauprodukten (Ammonium u.a.). Transaminierungen

transponieren α-Aminogruppen von Aminosäuren auf α-Ketosäuren.

Ketonkörper sind eine transportable Form des Acetyl-CoA

(Hungerstoffwechsel). Fettsäure-Synthase ermöglicht Lipogenese, der Mevalonatweg Cholesterinsynthese Im Hungerzustand und unbehandeltem Diabetes mellitus produziert die Leber vermehrt (bis 20-fach) Ketonkörper (Ketose). ß-Oxy-Buttersäure und Acetessigsäure dienen vor allem dem Gehirn als alternative Energiequelle; Aceton hat diagnostische Bedeutung. Aus dem Fettgewebe kommen vermehrt Fettsäuren, aus der Muskulatur glucoplastische Aminosäuren Im Hungerzustand und unbehandeltem Diabetes mellitus produziert die Leber vermehrt (bis 20-fach) Ketonkörper (Ketose). ß-Oxy-Buttersäure und Acetessigsäure dienen vor allem dem Gehirn als alternative Energiequelle; Aceton hat diagnostische Bedeutung. Aus dem Fettgewebe kommen vermehrt Fettsäuren, aus der Muskulatur glucoplastische Aminosäuren Stickstoff wird zu >90%

über Harnstoff aus dem Körper entfernt (~900 mM N/d). Bei Azidose nimmt

über Glutamin / Glutamat / Ammonium die Ausscheidung von

Ammoniumchlorid (saure Valenzen) zu, gleichzeitig entsteht

Bicarbonat. Bei Alkalose wird die Ausscheidung von Harnstoff forciert,

die Ammoniumexkretion reduziert Stickstoff wird zu >90%

über Harnstoff aus dem Körper entfernt (~900 mM N/d). Bei Azidose nimmt

über Glutamin / Glutamat / Ammonium die Ausscheidung von

Ammoniumchlorid (saure Valenzen) zu, gleichzeitig entsteht

Bicarbonat. Bei Alkalose wird die Ausscheidung von Harnstoff forciert,

die Ammoniumexkretion reduziert Cholesterin

wird hauptsächlich über die Galle ausgeschieden. Hepatozyten bilden

daraus primäre Gallensalze (Cholat, Chenodesoxycholat), die mit Glyzin,

Sulfat, Glukuronat oder Taurin konjugiert

und in die Gallenkanälchen ausgeschieden werden. Monovalente

Gallensalze werden über den kanalikulären Gallensalz-Exporter (BSEP)

ausgeschieden, bivalente über die kanalikuläre Pumpe MRP2, zusammen mit

anderen Anionen. Phosphatidylcholin wird über den Phospholipid-Exporter

befördert, organische Kationen über den Multidrug-Exporter MDR1.

Gallensäuren werden im Ileum wieder resorbiert (ileal sodium / bile

transporter ISBT) Cholesterin

wird hauptsächlich über die Galle ausgeschieden. Hepatozyten bilden

daraus primäre Gallensalze (Cholat, Chenodesoxycholat), die mit Glyzin,

Sulfat, Glukuronat oder Taurin konjugiert

und in die Gallenkanälchen ausgeschieden werden. Monovalente

Gallensalze werden über den kanalikulären Gallensalz-Exporter (BSEP)

ausgeschieden, bivalente über die kanalikuläre Pumpe MRP2, zusammen mit

anderen Anionen. Phosphatidylcholin wird über den Phospholipid-Exporter

befördert, organische Kationen über den Multidrug-Exporter MDR1.

Gallensäuren werden im Ileum wieder resorbiert (ileal sodium / bile

transporter ISBT) |