Adrenalin: ad = bei, ren = Niere

Adrenalin: ad = bei, ren = Niere| Das Nervensystem ist - neben

Erythrozyten und Nierenmark - auf Glucose als

Energiequelle angewiesen. Eine ausreichende Glucosekonzentration im

Blut (≥3,7 mM/l) ist für seine Versorgung wesentlich. Daher bewirkt

ein Absinken des Blutzuckerspiegels zahlreiche neurologische Symptome,

wie Heißhunger, Orientierungsstörungen, Erweiterung der Pupillen, Doppelbilder, Muskelzittern, Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz, schließlich Bewusstlosigkeit. Mehrere Hormone sichern den Blutzuckerspiegel ab: Mit zunehmender Hypoglykämie zeigt sich ein Anstieg zunächst von Glucagon und Adrenalin, dann zusätzlich Wachstumshormon, schließlich auch Cortisol. Das hebt den Glucosespiegel wieder an (daher die Bezeichnung "kontra-insulinäre" Hormone). Das Verhältnis Glucagon- zu Insulinspiegel im Blut (Glucagon-Insulin-Quotient) spiegelt die aktuelle Stoffwechselsituation wider. Nach einer Mahlzeit (postprandial) überwiegt das Insulin, im Nüchternzustand hingegen (postresorptiv) das Glucagon. Aus Proglucagon entstehen in Pankreas, Darm und Gehirn Glucagon und glucagonähnliche Peptide (GLP1, GLP2) - mit breitem Aktionsradius: So fördert GLP1 Insulinempfindlichkeit und Glucoseaufnahme im Muskel, Knochenbildung und Herzfunktion, und schützt das Nervengewebe. Glucagon aktiviert Schlüsselenzyme für die Zuckerbereitstellung und inaktiviert ihre Gegenspieler; es regt die Gluconeogenese aus Glyzerin (Fettabbau), ß-Oxidation, Ketogenese in der Leber und die Lipolyse im Fettgewebe an. Adrenalin und Cortisol mobilisieren Glykogen- und Proteinspeicher sowie die Lipolyse, regen die Utilisation von Muskeleiweiß sowie die Gluconeogenese in der Leber an. Das gemeinsame Ergebnis der Wirkung kontrainsulinärer Hormone ist die bessere Verfügbarkeit an Substratmolekülen und eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. |

Insulin-Glucagon-Quotient

Insulin-Glucagon-Quotient  Blutzuckerspiegel

Blutzuckerspiegel  "Kontrainsulinäre" Hormone

"Kontrainsulinäre" Hormone  Glucagon

Glucagon

Glucagonähnliche Peptide (GLP)

Glucagonähnliche Peptide (GLP)  Adrenalin, Cortisol

Adrenalin, Cortisol  Synergismus

Synergismus Hypo- / Hyperglykämie

Hypo- / Hyperglykämie

Core messages

Core messages

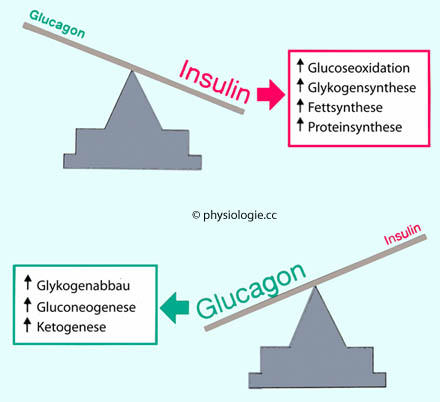

Abbildung: Funktionsgleichgewicht Insulin / Glucagon

Abbildung: Funktionsgleichgewicht Insulin / Glucagon

Hormonelle Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel  Nach Ritter / Flower / Henderson / Loke / MacEwan / Rang, Rang & Dale's Pharmacology, 9th ed. Elsevier 2020 |

|||

| Hormon |

Wichtigste Wirkungen |

Wichtigste Reize zur Sekretion |

Wichtigster Effekt |

| blutzuckersenkend |

|||

| Insulin |

↑Glucoseaufnahme ↑Glykogensynthese ↓Glykogenolyse ↓Gluconeogenese |

Rascher Anstieg Blutzuckerspiegel Inkretine (GIP, GLP-1) |

↓[Glucose] |

| blutzuckersteigernd |

|||

| Glucagon |

↑Glykogenolyse ↑Gluconeogenese |

Hypoglycämie ([Glucose] <3 mM) Muskelarbeit Stress etc |

↑[Glucose] |

| Adrenalin |

↑Glykogenolyse |

||

| Glucocorticoide |

↓Glucoseaufnahme ↑Gluconeogenese ↓Glucoseaufnahme und -verbrauch |

||

| Somatotropin (hGH) |

↓Glucoseaufnahme | ||

Abbildung)

machen 1-2% der Masse der Bauchspeicheldrüse aus und stellen dessen

endokrin aktiven Teil dar. Sie sind stark vaskularisiert (die spezifische Durchblutung

ist 5-mal höher als die des Herzmuskels!), sind autonom innerviert

(sympathisch und parasympathisch) und enthalten mehrere Zelltypen, die

humoral (Blutstrom zwischen den Zellen vom Zentrum zur Peripherie jeder

Insel) und direkt (gap junctions) kommunizieren:

Abbildung)

machen 1-2% der Masse der Bauchspeicheldrüse aus und stellen dessen

endokrin aktiven Teil dar. Sie sind stark vaskularisiert (die spezifische Durchblutung

ist 5-mal höher als die des Herzmuskels!), sind autonom innerviert

(sympathisch und parasympathisch) und enthalten mehrere Zelltypen, die

humoral (Blutstrom zwischen den Zellen vom Zentrum zur Peripherie jeder

Insel) und direkt (gap junctions) kommunizieren:

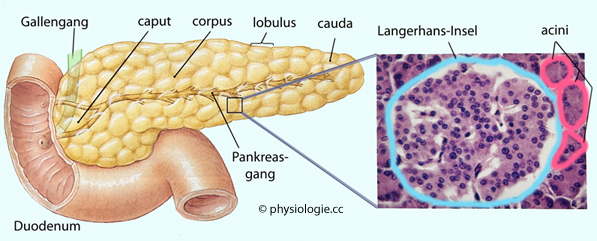

Abbildung: Endokrines Pankreas

Abbildung: Endokrines Pankreas

α-Zellen (20-30%), sie produzieren Glucagon, das im postabsorptiven Zustand blutzuckersteigernd wirkt - seine Sekretion steigt bei Hypoglykämie bis 4-fach - und Proglucagon; weiters glucagonähnliche Peptide (GLP-1, das insulinsteigernd und glucagonsenkend wirkt, und GLP-2)

α-Zellen (20-30%), sie produzieren Glucagon, das im postabsorptiven Zustand blutzuckersteigernd wirkt - seine Sekretion steigt bei Hypoglykämie bis 4-fach - und Proglucagon; weiters glucagonähnliche Peptide (GLP-1, das insulinsteigernd und glucagonsenkend wirkt, und GLP-2) β-Zellen (50-75%), sie produzieren Insulin, das den Blutzuckerspiegel senkt, indem es Einbau und Verwertung von Substraten fördert. Sie bilden darüber hinaus Amylin (das die Verdauungsvorgänge bremst und so den Glucoseanstieg nach Nahrunsaufnahme verringert) und GABA (dieses diffundiert zu α-Zellen und reduziert dort die Freisetzung von Glucagon)

β-Zellen (50-75%), sie produzieren Insulin, das den Blutzuckerspiegel senkt, indem es Einbau und Verwertung von Substraten fördert. Sie bilden darüber hinaus Amylin (das die Verdauungsvorgänge bremst und so den Glucoseanstieg nach Nahrunsaufnahme verringert) und GABA (dieses diffundiert zu α-Zellen und reduziert dort die Freisetzung von Glucagon) δ-Zellen (~10%), sie produzieren Somatostatin, das an Magen und Pankreas sekretionsmindernd wirkt (die Freisetzung von Insulin und Glucagon hemmt) und therapeutisch

zur Behandlung von Blutungen, Geschwüren und Entzündungen eingesetzt

wird

δ-Zellen (~10%), sie produzieren Somatostatin, das an Magen und Pankreas sekretionsmindernd wirkt (die Freisetzung von Insulin und Glucagon hemmt) und therapeutisch

zur Behandlung von Blutungen, Geschwüren und Entzündungen eingesetzt

wird  PP- (γ-, F-) Zellen (<5%), sie produzieren pankreatisches Polypeptid, das die Aktivität der Bauchspeicheldrüse dämpft, sekretionshemmend (Galle) und motilitätssenkend (Darm) sowie appetitbremsend wirkt

PP- (γ-, F-) Zellen (<5%), sie produzieren pankreatisches Polypeptid, das die Aktivität der Bauchspeicheldrüse dämpft, sekretionshemmend (Galle) und motilitätssenkend (Darm) sowie appetitbremsend wirkt ε-Zellen (<1%), sie produzieren Ghrelin, das die Somatostatinfreisetzung fördert (δ-Zellen haben Ghrelinrezeptoren) und indirekt die glucoseinduzierte Insulinsekretion hemmt.

ε-Zellen (<1%), sie produzieren Ghrelin, das die Somatostatinfreisetzung fördert (δ-Zellen haben Ghrelinrezeptoren) und indirekt die glucoseinduzierte Insulinsekretion hemmt.

Abbildung: Glucoseabhängige Balance der Insulin- bzw. Glucagonfreisetzung aus dem Pankreas

Abbildung: Glucoseabhängige Balance der Insulin- bzw. Glucagonfreisetzung aus dem Pankreas

Das

Konzentrationsverhältnis Insulin / Glucagon kennzeichnet den Status des Energiestoffwechsels:

Das

Konzentrationsverhältnis Insulin / Glucagon kennzeichnet den Status des Energiestoffwechsels: Es ist hoch nach Nahrungsaufnahme

(Resorptionsphase; viel Insulin), die im Überschuss vorhandene Glucose

wird

gespeichert

Es ist hoch nach Nahrungsaufnahme

(Resorptionsphase; viel Insulin), die im Überschuss vorhandene Glucose

wird

gespeichert In der Postresorptionsphase ist es niedrig (wenig Insulin),

die körpereigenen Energiespeicher werden angezapft.

In der Postresorptionsphase ist es niedrig (wenig Insulin),

die körpereigenen Energiespeicher werden angezapft.  Insulin-Glucagon-Quotient (molar, Serum)

Insulin-Glucagon-Quotient (molar, Serum) Beispiel: Insulin (gemittelt - pulsatile Freisetzung!) 70 pM, Glucagon 180 pM → Quotient 0,39

Beispiel: Insulin (gemittelt - pulsatile Freisetzung!) 70 pM, Glucagon 180 pM → Quotient 0,39 s. dort).

s. dort).

Als Hyperglykämie werden - gemessen im Nüchternzustand (≥12 h) in Kapillarblut oder venösem Plasma - Blutzuckerwerte (Glucosespiegel) von mehr als 100 mg/dl (über 5,5 mM) eingestuft, als Hypoglykämie solche unter 60 mg/dl (3,3 mM).

Als Hyperglykämie werden - gemessen im Nüchternzustand (≥12 h) in Kapillarblut oder venösem Plasma - Blutzuckerwerte (Glucosespiegel) von mehr als 100 mg/dl (über 5,5 mM) eingestuft, als Hypoglykämie solche unter 60 mg/dl (3,3 mM).  steigen

die Glucosewerte im Blut an - je nach

aufgenommener Mahlzeit physiologischerweise um bis >50%, nach einer

kohlenhydratreichen Mahlzeit bis fast +100% (auf bis zu ~160 mg/dl oder

~9 mM). Die (hauptsächlich insulinbedingte) Rückkehr zu Nüchternwerten

dauert dann mehrere Stunden.

steigen

die Glucosewerte im Blut an - je nach

aufgenommener Mahlzeit physiologischerweise um bis >50%, nach einer

kohlenhydratreichen Mahlzeit bis fast +100% (auf bis zu ~160 mg/dl oder

~9 mM). Die (hauptsächlich insulinbedingte) Rückkehr zu Nüchternwerten

dauert dann mehrere Stunden. Die Glucoseaufnahme des Gehirns ist ab einem Blutzuckerspiegel von 3,7 mM reduziert.

Symptome wie Unruhe, Zittern, Heißhunger, Schweißausbruch finden sich ab 3,0

mM, Bewusstlosigkeit kann ab 2,7 mM auftreten.

Die Glucoseaufnahme des Gehirns ist ab einem Blutzuckerspiegel von 3,7 mM reduziert.

Symptome wie Unruhe, Zittern, Heißhunger, Schweißausbruch finden sich ab 3,0

mM, Bewusstlosigkeit kann ab 2,7 mM auftreten.  Glucose

liefert den Zellen Energie, Nervengewebe ist weitgehend

glucoseabhängig. Wird mehr Glucose resorbiert als der

Stoffwechsel benötigt, wird sie in der Leber gespeichert und zu Fett umgebaut. Andernfalls wird sie durch Abbau von Glykogen (Glykogenolyse) und

Aufbau von Zucker (Gluconeogenese

Glucose

liefert den Zellen Energie, Nervengewebe ist weitgehend

glucoseabhängig. Wird mehr Glucose resorbiert als der

Stoffwechsel benötigt, wird sie in der Leber gespeichert und zu Fett umgebaut. Andernfalls wird sie durch Abbau von Glykogen (Glykogenolyse) und

Aufbau von Zucker (Gluconeogenese  ) nachgeliefert.

) nachgeliefert.  Glucose ist ein reaktionsfreudiges Molekül - sie kann Biomoleküle chemisch verändern (z.B. Advanced glycation end-products - AGEs).

Dies erfordert entsprechende Regenerierungsvorgänge und beschleunigt

sich mit zunehmendem Glucosespiegel. Daraus können funktionelle

Beeinträchtigungen resultieren,

wie sie auch bei unzureichend behandeltem Diabetes mellitus als

Spätfolgen auftreten (Durchblutungsstörungen, mangelhafte

Blutdruckregulation, Nervenschädigungen etc.).

Glucose ist ein reaktionsfreudiges Molekül - sie kann Biomoleküle chemisch verändern (z.B. Advanced glycation end-products - AGEs).

Dies erfordert entsprechende Regenerierungsvorgänge und beschleunigt

sich mit zunehmendem Glucosespiegel. Daraus können funktionelle

Beeinträchtigungen resultieren,

wie sie auch bei unzureichend behandeltem Diabetes mellitus als

Spätfolgen auftreten (Durchblutungsstörungen, mangelhafte

Blutdruckregulation, Nervenschädigungen etc.).

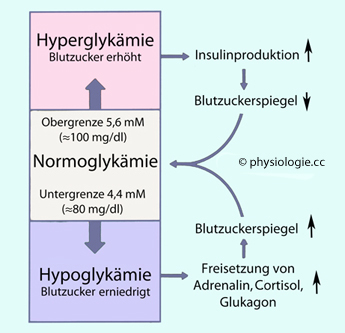

Abbildung: Blutzuckerregulation

Abbildung: Blutzuckerregulation

| Körperliche Aktivität (z.B. Ausdauertraining) senkt den Ruhe-Blutzuckerspiegel |

Blutglucose unter ~4,6 mM reduziert die Insulinsekretion

Blutglucose unter ~4,6 mM reduziert die Insulinsekretion  Blutglucose unter ~3,8 mM setzt Glucagon und Adrenalin frei

Blutglucose unter ~3,8 mM setzt Glucagon und Adrenalin frei Blutglucose unter ~3,7 mM regt die Sekretion von Wachstumshormon

an (GH wirkt zeitlich unterschiedlich: Es dauert etwa eine Stunde, bis

seine insulin-antagonistische Wirkung den Blutzuckerspiegel steigert.

Zunächst fällt dieser durch Somatomedinwirkung ab)

Blutglucose unter ~3,7 mM regt die Sekretion von Wachstumshormon

an (GH wirkt zeitlich unterschiedlich: Es dauert etwa eine Stunde, bis

seine insulin-antagonistische Wirkung den Blutzuckerspiegel steigert.

Zunächst fällt dieser durch Somatomedinwirkung ab) Blutglucose unter ~3,2 mM stimuliert die Freisetzung von Cortisol (deutliche Hypoglykämie-Symptome treten ab ~3,0 mM auf)

Blutglucose unter ~3,2 mM stimuliert die Freisetzung von Cortisol (deutliche Hypoglykämie-Symptome treten ab ~3,0 mM auf)

Hypoglycämie und Adrenalin regen im Pankreas die Sekretion von Glucagon an

Hypoglycämie und Adrenalin regen im Pankreas die Sekretion von Glucagon an Glucagon fördert die Spaltung (und hemmt den Aufbau) von Glykogen in der Leber

Glucagon fördert die Spaltung (und hemmt den Aufbau) von Glykogen in der Leber Ist der hepatische Glykogenvorrat erschöpft, regt Cortisol die Gluconeogenese an

Ist der hepatische Glykogenvorrat erschöpft, regt Cortisol die Gluconeogenese anGlucagon: Eigenschaften Nach Silverthorn, Human Physiology - an integrated approach, 4th ed. Pearson International 2007 |

|

| Synthetisiert von |

Pankreas (Alpha-Inselzellen) |

| Transport im Kreislauf |

In Plasma gelöst (Peptid aus 29 Aminosäuren) |

| Biologische Halbwertszeit im Kreislauf |

4-6 Minuten |

| Sekretion angeregt durch |

Glucosespiegel unter 200 mg/dl maximal bei <50 mg/dl Anstieg [Aminosäuren] |

| Zielgewebe |

Primär Leber |

| Rezeptor / 2nd messenger |

GPCR / cAMP |

| Wirkung auf Körper |

Steigerung Glucosespiegel Steigerung Lipolyse, Ketogenese |

| Wirkung molekular |

Änderung Enzymaktivitäten Synthese neuer Enzyme |

| Feedback-Regulierung |

Erhöhter Glucosespiegel drosselt Glucagonsekretion |

s. dort).

s. dort).

Abbildung: Umsetzung des Glucagonsignals

Abbildung: Umsetzung des Glucagonsignals

Glucagon

Glucagon  entsteht - wie auch die Glucagon-like peptides GLP-1 und GLP-2 - aus deren gemeinsamen Vorstufe Proglucagon. Proglucagon wird vom GCG-Gen codiert, und dieses wird im Pankreas, im Darm, aber auch im Gehirn

exprimiert und prozessiert. Dabei entstehen - mit unterschiedlicher Beteiligung - Glucagon,

GLP1, GLP2 und andere Peptide. Glucagon wird auf metabolische und neurale Reize hin (s. unten) von pankreatischen α-Zellen gebildet, in sekretorischen Granula gespeichert und bei Aufnahme eiweißreicher Nahrung sowie

Hypoglykämie (z.B. infolge Muskelarbeit) ins Blut freigesetzt.

entsteht - wie auch die Glucagon-like peptides GLP-1 und GLP-2 - aus deren gemeinsamen Vorstufe Proglucagon. Proglucagon wird vom GCG-Gen codiert, und dieses wird im Pankreas, im Darm, aber auch im Gehirn

exprimiert und prozessiert. Dabei entstehen - mit unterschiedlicher Beteiligung - Glucagon,

GLP1, GLP2 und andere Peptide. Glucagon wird auf metabolische und neurale Reize hin (s. unten) von pankreatischen α-Zellen gebildet, in sekretorischen Granula gespeichert und bei Aufnahme eiweißreicher Nahrung sowie

Hypoglykämie (z.B. infolge Muskelarbeit) ins Blut freigesetzt. Nach Sekretion im Pankreas erfolgt der proteolytische Glucagonabbau schon bei der ersten Leberpassage (weniger stark als Insulin), die biologische Halbwertszeit beträgt 5-6 Minuten. Die wichtigsten Glucagonwirkungen erfolgen an der Leber; im Fettgewebe fördert Glucagon den Fettabbau und hemmt die Lipogenese.

Nach Sekretion im Pankreas erfolgt der proteolytische Glucagonabbau schon bei der ersten Leberpassage (weniger stark als Insulin), die biologische Halbwertszeit beträgt 5-6 Minuten. Die wichtigsten Glucagonwirkungen erfolgen an der Leber; im Fettgewebe fördert Glucagon den Fettabbau und hemmt die Lipogenese.

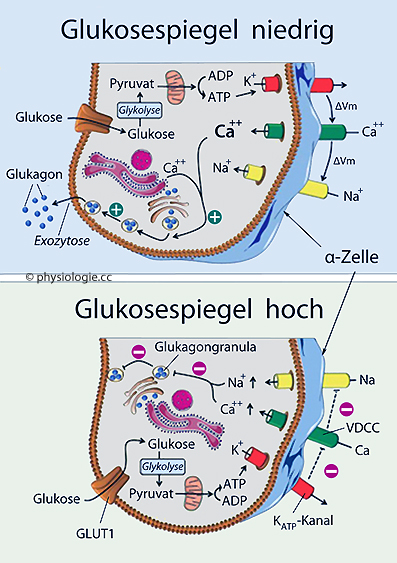

Abbildung: Alpha-Zelle und ihre Funktion in Abhängigkeit vom Blutzuckerspiegel

Abbildung: Alpha-Zelle und ihre Funktion in Abhängigkeit vom Blutzuckerspiegel

Abbildung oben) vor

allem auf die Leber, wo es sehr rasch (Sekunden) für ausreichende Glucoseversorgung des Körpers sorgt. Glucagonrezeptoren sind metabotrop - G-Protein, Adenylylcyclase), steigern den cAMP-Spiegel, aktivieren

dadurch Proteinkinase A und aktivieren so Schlüsselenzyme für die

Zuckerbereitstellung (Glykogen-Phosphorylase,

Fruktose-1,6-Biphosphatase), während sie Gegenspieler

(Glykogensynthase, Phosphofruktokinase) inaktivieren.

Abbildung oben) vor

allem auf die Leber, wo es sehr rasch (Sekunden) für ausreichende Glucoseversorgung des Körpers sorgt. Glucagonrezeptoren sind metabotrop - G-Protein, Adenylylcyclase), steigern den cAMP-Spiegel, aktivieren

dadurch Proteinkinase A und aktivieren so Schlüsselenzyme für die

Zuckerbereitstellung (Glykogen-Phosphorylase,

Fruktose-1,6-Biphosphatase), während sie Gegenspieler

(Glykogensynthase, Phosphofruktokinase) inaktivieren. in der Leber Gluconeogenese (cAMP → PKA → Enzyme), Glykogenolyse (Glykogenphosphorylase) und Ketogenese

in der Leber Gluconeogenese (cAMP → PKA → Enzyme), Glykogenolyse (Glykogenphosphorylase) und Ketogenese  (spart Blutzucker)

(spart Blutzucker) im Fettgewebe Lipolyse

im Fettgewebe Lipolyse im Muskel Proteolyse

im Muskel Proteolyse| Glucagon fördert Glykogenolyse und Gluconeogenese, der Glucosespiegel steigt an |

die Glykolyseaktivität

die Glykolyseaktivität die Glykogensynthese

die Glykogensynthese die Synthese freier Fettsäuren in der Leber (de novo-Lipogenese)

die Synthese freier Fettsäuren in der Leber (de novo-Lipogenese) Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Wechselwirkungen zwischen Insulin- und Glucagonsystem, Wirkung auf den Blutzuckerspiegel

Abbildung: Wechselwirkungen zwischen Insulin- und Glucagonsystem, Wirkung auf den Blutzuckerspiegel

Anregung: Die Glucagonfreisetzung wird stimuliert

Anregung: Die Glucagonfreisetzung wird stimuliert  durch Aufnahme von Proteinen, wobei Arginin (dieses regt auch die Sekretion von Insulin an) eine besondere Rolle spielt

durch Aufnahme von Proteinen, wobei Arginin (dieses regt auch die Sekretion von Insulin an) eine besondere Rolle spielt| Arginin stimuliert die Freisetzung sowohl von Insulin als auch von Glucagon |

durch ein Absinken des Blutzuckerspiegels (

durch ein Absinken des Blutzuckerspiegels ( Abbildung)

Abbildung) Das Vegetativum fördert die Glucagonbildung - sowohl sympathisch (ß-Rezeptoren) als auch parasympathisch.

Das Vegetativum fördert die Glucagonbildung - sowohl sympathisch (ß-Rezeptoren) als auch parasympathisch. Inhibition: Die Glucagonsekretion wird gehemmt

Inhibition: Die Glucagonsekretion wird gehemmt  durch Anstieg der Konzentration von Glucose sowie freier Fettsäuren im Blut

durch Anstieg der Konzentration von Glucose sowie freier Fettsäuren im Blut Hormonell durch benachbarte Inselzellen (Insulin und GABA aus ß-Zellen, Somatostatin aus δ-Zellen) und aus dem Darm (Sekretin, GLP-1, GIP).

Hormonell durch benachbarte Inselzellen (Insulin und GABA aus ß-Zellen, Somatostatin aus δ-Zellen) und aus dem Darm (Sekretin, GLP-1, GIP).  Leber: Glucagon steigert die hepatische Glykogenolyse, die Glykogensynthese wird gehemmt, Gluconeogenese gefördert (Aminosäuren werden genutzt, Stickstoff wird frei, eine negative N-Bilanz ist die Folge.) Da auch die Glykolyse gehemmt wird, wird Glucose an das Blut abgegeben

Leber: Glucagon steigert die hepatische Glykogenolyse, die Glykogensynthese wird gehemmt, Gluconeogenese gefördert (Aminosäuren werden genutzt, Stickstoff wird frei, eine negative N-Bilanz ist die Folge.) Da auch die Glykolyse gehemmt wird, wird Glucose an das Blut abgegeben Fettgewebe: Glucagon wirkt auch lipolytisch (nicht so stark wie Adrenalin)

Fettgewebe: Glucagon wirkt auch lipolytisch (nicht so stark wie Adrenalin) Kreislauf: Glucagon erhöht die Frequenz und Schlagkraft des Herzens (positiv chronotrope und inotrope Wirkung).

Kreislauf: Glucagon erhöht die Frequenz und Schlagkraft des Herzens (positiv chronotrope und inotrope Wirkung). Abbildung).

Abbildung).

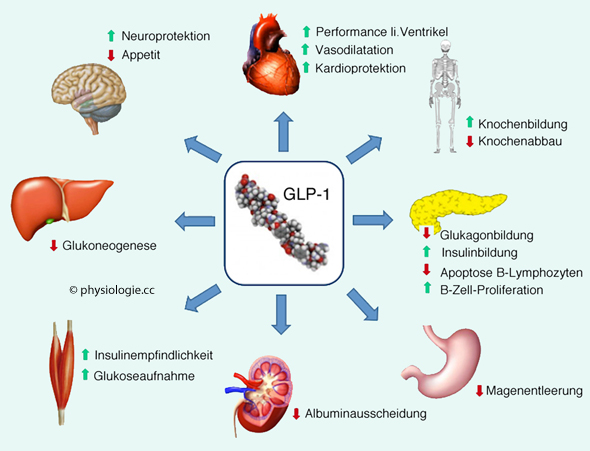

Abbildung: Zielorgane und Wirkungen von GLP-1

Abbildung: Zielorgane und Wirkungen von GLP-1

zügelt den Appetit (Gehirn),

zügelt den Appetit (Gehirn),  verzögert den gastrischen Weitertransport des Chymus (Magen),

verzögert den gastrischen Weitertransport des Chymus (Magen), reduziert die Gluconeogenese (Leber),

reduziert die Gluconeogenese (Leber),  steigert Glucoseaufnahme und

Insulinempfindlichkeit (Muskulatur),

steigert Glucoseaufnahme und

Insulinempfindlichkeit (Muskulatur),  fördert die Insulinfreisetzung ,

fördert die Insulinfreisetzung , senkt die Glucagonsekretion (Pankreas),

senkt die Glucagonsekretion (Pankreas),  stärkt Herztätigkeit und

Knochenaufbau.

stärkt Herztätigkeit und

Knochenaufbau. GLP-1-Rezeptor-Agonisten

aktivieren den GLP-1-Rezeptor. Sie fördern die Insulinsekretion und

hemmen die Glucagonausschüttung, senken den Blutzuckerspiegel

(Behandlung eines Typ-2-Diabetes) und werden zur Behandlung von

Übergewicht und Fettleibigkeit genutzt (vgl.

GLP-1-Rezeptor-Agonisten

aktivieren den GLP-1-Rezeptor. Sie fördern die Insulinsekretion und

hemmen die Glucagonausschüttung, senken den Blutzuckerspiegel

(Behandlung eines Typ-2-Diabetes) und werden zur Behandlung von

Übergewicht und Fettleibigkeit genutzt (vgl.  Abbildung). Das antidiabetisch wirkende Peptid Semaglutid

ist ein solcher GLP-1-Rezeptorantagonist; es fördert nicht nur die

pankreatische Insulinsekretion, sondern verzögert auch die

Magenentleerung (was den Zeitverlauf der duodenal-jejunalen

Glucoseresorption abflacht) und schwächt die Aktivität des "Hungerzentrums" im Hypothalamus.

Abbildung). Das antidiabetisch wirkende Peptid Semaglutid

ist ein solcher GLP-1-Rezeptorantagonist; es fördert nicht nur die

pankreatische Insulinsekretion, sondern verzögert auch die

Magenentleerung (was den Zeitverlauf der duodenal-jejunalen

Glucoseresorption abflacht) und schwächt die Aktivität des "Hungerzentrums" im Hypothalamus.

Abbildung: Stimulierung der Nebenniere aktiviert bei Belastung

Abbildung: Stimulierung der Nebenniere aktiviert bei Belastung

Adrenalin

Adrenalin  wirkt an Leber-, Fett- und Muskelzellen und erhöht (über β2-Rezeptoren) den Energieumsatz. Glucose und freie Fettsäuren werden durch Glykogenabbau, Abbau von Fett

(Lipolyse, über ß3-Rezeptoren) und hepatische Gluconeogenese (über ß2-Rezeptoren) bereitgestellt; der Blutzuckerspiegel

steigt.

wirkt an Leber-, Fett- und Muskelzellen und erhöht (über β2-Rezeptoren) den Energieumsatz. Glucose und freie Fettsäuren werden durch Glykogenabbau, Abbau von Fett

(Lipolyse, über ß3-Rezeptoren) und hepatische Gluconeogenese (über ß2-Rezeptoren) bereitgestellt; der Blutzuckerspiegel

steigt.  Die Freisetzung von Cortisol - dem wichtigsten Glucocorticoid - wird durch ACTH (Corticotropin) aus

dem

Hypophysen-Vorderlappen angeregt. Es wirkt blutzuckersteigernd und

leitet bei Belastung den Blutstrom zur Arbeitsmuskulatur um (

Die Freisetzung von Cortisol - dem wichtigsten Glucocorticoid - wird durch ACTH (Corticotropin) aus

dem

Hypophysen-Vorderlappen angeregt. Es wirkt blutzuckersteigernd und

leitet bei Belastung den Blutstrom zur Arbeitsmuskulatur um ( Genaueres s. dort).

Genaueres s. dort).

Glucagon

ist das führende blutzuckersteigernde Hormon. Es aktiviert die

Adenylylcyclase und damit die Proteinkinase A, die gluconeogenetisch

und glykogenolytisch wirkt; auch aktiviert es die Phospholipase C und

steigert damit den Calciumspiegel im Zytosol.

Glucagon

ist das führende blutzuckersteigernde Hormon. Es aktiviert die

Adenylylcyclase und damit die Proteinkinase A, die gluconeogenetisch

und glykogenolytisch wirkt; auch aktiviert es die Phospholipase C und

steigert damit den Calciumspiegel im Zytosol. Cortisol

beeinflusst die Transkription mehrerer Gene, was über entsprechende

Enzyme u.a. zu hepatischer Gluconeogenese und zu Mobilisierung von

Aminosäuren in der Muskulatur führt.

Cortisol

beeinflusst die Transkription mehrerer Gene, was über entsprechende

Enzyme u.a. zu hepatischer Gluconeogenese und zu Mobilisierung von

Aminosäuren in der Muskulatur führt. Adrenalin wirkt glykogenolytisch (Leber, Muskel) und glycolytisch (Muskel).

Adrenalin wirkt glykogenolytisch (Leber, Muskel) und glycolytisch (Muskel).

Muskulatur: Kraftlosigkeit

Muskulatur: Kraftlosigkeit

Gehirn:

Konzentrationsstörungen, Verlangsamung, Verwirrtheit,

Stimmungsschwankungen, beeinträchtigte Koordination, Schlafstörungen

Gehirn:

Konzentrationsstörungen, Verlangsamung, Verwirrtheit,

Stimmungsschwankungen, beeinträchtigte Koordination, Schlafstörungen

bei starker Hypoglykämie (<40 mg/dl) Krämpfe, Bewusstlosigkeit

bei starker Hypoglykämie (<40 mg/dl) Krämpfe, Bewusstlosigkeit

~106 Langerhans-Inseln (1-2% der Pankreasmasse) sind stark vaskularisiert, autonom

innerviert und enthalten mehrere Zelltypen: α-Zellen (20-30%)

produzieren Glucagon (dessen Sekretion steigt bei Hypoglykämie bis

4-fach), Proglucagon, glucagonähnliche Peptide (GLP-1, GLP-2); β-Zellen (50-75%) produzieren

Insulin, Amylin

(bremst die Verdauungsvorgänge), GABA (senkt die Glucagonfreisetzung); δ-Zellen (~10%) produzieren

Somatostatin; PP- (γ-, F-) Zellen (<5%)

produzieren pankreatisches Polypeptid; ε-Zellen (<1%) produzieren

Ghrelin (fördert die Somatostatinfreisetzung, hemmt die glucoseinduzierte Insulinsekretion) ~106 Langerhans-Inseln (1-2% der Pankreasmasse) sind stark vaskularisiert, autonom

innerviert und enthalten mehrere Zelltypen: α-Zellen (20-30%)

produzieren Glucagon (dessen Sekretion steigt bei Hypoglykämie bis

4-fach), Proglucagon, glucagonähnliche Peptide (GLP-1, GLP-2); β-Zellen (50-75%) produzieren

Insulin, Amylin

(bremst die Verdauungsvorgänge), GABA (senkt die Glucagonfreisetzung); δ-Zellen (~10%) produzieren

Somatostatin; PP- (γ-, F-) Zellen (<5%)

produzieren pankreatisches Polypeptid; ε-Zellen (<1%) produzieren

Ghrelin (fördert die Somatostatinfreisetzung, hemmt die glucoseinduzierte Insulinsekretion) Der Blutzuckerspiegel beträgt nüchtern um 4-5 mM (Referenzbereich 3,3-6,0 mM) oder 70-90 mg/dl. Nahrungsaufnahme

steigert, körperliche Aktivität senkt den Blutzuckerspiegel.

Postprandial steigt der Glucosespiegel um bis >50% (nach sehr kohlenhydratreichen

Mahlzeiten bis +100%) an, die Rückkehr zu Nüchternwerten kann mehrere

Stunden dauern. Der Quotient Insulin / Glucagon kennzeichnet

den Status des Energiestoffwechsels: Er ist hoch nach Nahrungsaufnahme

(Resorptionsphase; viel Insulin), die im Überschuss vorhandene Glucose

wird gespeichert; in der Postresorptionsphase ist er niedrig (wenig

Insulin), der Stoffwechsel greift auf körpereigene Energiespeicher

zurück. Die Glucoseaufnahme des Gehirns ist ab 3,7 mM

reduziert; Unruhe, Zittern, Heißhunger, Schweißausbruch treten ab 3,0 mM, Bewusstlosigkeit ab 2,7 mM Blutzucker auf Der Blutzuckerspiegel beträgt nüchtern um 4-5 mM (Referenzbereich 3,3-6,0 mM) oder 70-90 mg/dl. Nahrungsaufnahme

steigert, körperliche Aktivität senkt den Blutzuckerspiegel.

Postprandial steigt der Glucosespiegel um bis >50% (nach sehr kohlenhydratreichen

Mahlzeiten bis +100%) an, die Rückkehr zu Nüchternwerten kann mehrere

Stunden dauern. Der Quotient Insulin / Glucagon kennzeichnet

den Status des Energiestoffwechsels: Er ist hoch nach Nahrungsaufnahme

(Resorptionsphase; viel Insulin), die im Überschuss vorhandene Glucose

wird gespeichert; in der Postresorptionsphase ist er niedrig (wenig

Insulin), der Stoffwechsel greift auf körpereigene Energiespeicher

zurück. Die Glucoseaufnahme des Gehirns ist ab 3,7 mM

reduziert; Unruhe, Zittern, Heißhunger, Schweißausbruch treten ab 3,0 mM, Bewusstlosigkeit ab 2,7 mM Blutzucker auf Blutglucose

unter ~4,6 mM reduziert die Insulinsekretion, Werte unter ~3,8 mM

mobilisieren Glucagon und Adrenalin, unter ~3,7 mM GH (etwa eine

Stunde bis zur

insulin-antagonistischen Wirkung), unter ~3,2 mM Cortisol. α-Zellen setzen aus sekretorischen Granula Glucagon auf metabolische (Hypoglykämie, Aufnahme eiweißreicher Nahrung) und neurale Reize hin frei. Glucagon wirkt an Leber- und Fettzellen (heptahelikale Rezeptoren → cAMP↑ → PKA↑→

Phospholipase C → IP3↑ → intrazelluläres [Ca++]↑). Der Glucagonabbau beginnt schon bei der ersten Leberpassage (~80%), die

biologische Halbwertszeit beträgt 5-6 Minuten, nur ein geringer Anteil

gelangt in den systemischen Kreislauf (Fettgewebe) Blutglucose

unter ~4,6 mM reduziert die Insulinsekretion, Werte unter ~3,8 mM

mobilisieren Glucagon und Adrenalin, unter ~3,7 mM GH (etwa eine

Stunde bis zur

insulin-antagonistischen Wirkung), unter ~3,2 mM Cortisol. α-Zellen setzen aus sekretorischen Granula Glucagon auf metabolische (Hypoglykämie, Aufnahme eiweißreicher Nahrung) und neurale Reize hin frei. Glucagon wirkt an Leber- und Fettzellen (heptahelikale Rezeptoren → cAMP↑ → PKA↑→

Phospholipase C → IP3↑ → intrazelluläres [Ca++]↑). Der Glucagonabbau beginnt schon bei der ersten Leberpassage (~80%), die

biologische Halbwertszeit beträgt 5-6 Minuten, nur ein geringer Anteil

gelangt in den systemischen Kreislauf (Fettgewebe)  Im Gegensatz zur ß-Zelle sind die KATP-Kanäle der α-Zelle

bei niedriger ATP-Konzentration (wenig Glucose) gehemmt. Niedriger

Blutzucker reduziert den Kaliumausstrom, die Zelle depolarisiert, Glucagon wird freigesetzt - und umgekehrt. Glucagon kann die

Glucoseversorgung durch die Leber in Sekundenschnelle anregen. Glucagon

fördert die Gluconeogenese (Lipolyse in Fettgewebe, Aminosäuren

werden genutzt, Stickstoff wird frei), weiters die Glykogenolyse,

ß-Oxidation, Ketogenese. Glucagon senkt die Glykolyse, Glykogensynthese

und Synthese freier Fettsäuren in der Leber (de novo-Lipogenese). Es wirkt

energiemobilisierend und (wie GLP) herzstärkend (Frequenz,

Schlagkraft) Im Gegensatz zur ß-Zelle sind die KATP-Kanäle der α-Zelle

bei niedriger ATP-Konzentration (wenig Glucose) gehemmt. Niedriger

Blutzucker reduziert den Kaliumausstrom, die Zelle depolarisiert, Glucagon wird freigesetzt - und umgekehrt. Glucagon kann die

Glucoseversorgung durch die Leber in Sekundenschnelle anregen. Glucagon

fördert die Gluconeogenese (Lipolyse in Fettgewebe, Aminosäuren

werden genutzt, Stickstoff wird frei), weiters die Glykogenolyse,

ß-Oxidation, Ketogenese. Glucagon senkt die Glykolyse, Glykogensynthese

und Synthese freier Fettsäuren in der Leber (de novo-Lipogenese). Es wirkt

energiemobilisierend und (wie GLP) herzstärkend (Frequenz,

Schlagkraft) Die Glucagonsekretion wird angeregt durch Hypoglykämie, Aminosäuren

(Arginin regt auch die Sekretion von Insulin an), sympathische

(ß-adrenerg) und parasympathische Impulse; sie wird gehemmt durch

Anstieg der Konzentration von Glucose und freien Fettsäuren im Blut,

durch benachbarte Inselzellen (Insulin und GABA aus ß-Zellen,

Somatostatin aus δ-Zellen) und Hormone aus dem Darm (Sekretin, GLP-1,

GIP) Die Glucagonsekretion wird angeregt durch Hypoglykämie, Aminosäuren

(Arginin regt auch die Sekretion von Insulin an), sympathische

(ß-adrenerg) und parasympathische Impulse; sie wird gehemmt durch

Anstieg der Konzentration von Glucose und freien Fettsäuren im Blut,

durch benachbarte Inselzellen (Insulin und GABA aus ß-Zellen,

Somatostatin aus δ-Zellen) und Hormone aus dem Darm (Sekretin, GLP-1,

GIP)  L-Zellen

sezernieren GLP-1 bei Anwesenheit von Nährstoffen (Zucker, Lipide, auch

Proteine) im Darm, sowie auf neurale und hormonelle Stimuli hin. GLP-1 steigert Glucoseaufnahme und Insulinempfindlichkeit (Muskulatur), fördert

Insulinfreisetzung (Pankreas), stärkt

Herztätigkeit und Knochenaufbau; es senkt Glucagonsekretion, Appetit und Magenmotorik sowie hepatische Gluconeogenese L-Zellen

sezernieren GLP-1 bei Anwesenheit von Nährstoffen (Zucker, Lipide, auch

Proteine) im Darm, sowie auf neurale und hormonelle Stimuli hin. GLP-1 steigert Glucoseaufnahme und Insulinempfindlichkeit (Muskulatur), fördert

Insulinfreisetzung (Pankreas), stärkt

Herztätigkeit und Knochenaufbau; es senkt Glucagonsekretion, Appetit und Magenmotorik sowie hepatische Gluconeogenese Adrenalin (Stress) erhöht den Energieumsatz (β2-adrenerg), stellt Glucose und freie Fettsäuren durch Abbau von Leberglykogen, Lipolyse

(ß3) und hepatische Gluconeogenese (ß2) bereit; der Blutzuckerspiegel

steigt, unterstützt durch reduzierte Insulinproduktion (α2) und Freisetzung von Glucagon. Im Muskel erhöht Adrenalin die Glucose-Aufnahme Adrenalin (Stress) erhöht den Energieumsatz (β2-adrenerg), stellt Glucose und freie Fettsäuren durch Abbau von Leberglykogen, Lipolyse

(ß3) und hepatische Gluconeogenese (ß2) bereit; der Blutzuckerspiegel

steigt, unterstützt durch reduzierte Insulinproduktion (α2) und Freisetzung von Glucagon. Im Muskel erhöht Adrenalin die Glucose-Aufnahme  Cortisol erhöht

den Blutzuckerspiegel und leitet bei Belastung den Blutstrom zur

Arbeitsmuskulatur um, führt zu Eiweißabbau im Muskel und regt die

Gluconeogenese in der Leber an, senkt den zellulären Glucoseverbrauch und

erhöht die Spaltung von Triglyzeriden im Fettgewebe (→ steigender

Fettsäurespiegel im Blut) Cortisol erhöht

den Blutzuckerspiegel und leitet bei Belastung den Blutstrom zur

Arbeitsmuskulatur um, führt zu Eiweißabbau im Muskel und regt die

Gluconeogenese in der Leber an, senkt den zellulären Glucoseverbrauch und

erhöht die Spaltung von Triglyzeriden im Fettgewebe (→ steigender

Fettsäurespiegel im Blut) |