Corticoliberin: cortex = Rinde, liberare = freilassen

Corticoliberin: cortex = Rinde, liberare = freilassen| Der Hypothalamus bildet Signalstoffe (Tropine), die Zellen im Hypophysen-Vorderlappen anregen (Liberine, releasing hormones)

oder hemmen (Inhibine, inhibiting hormones). Die Wirkung erfolgt über Rezeptoren. Einige

Vorderlappenzellen stehen gleichzeitig unter dem Einfluss von mehr als nur einem Tropin. Die Bezeichnung der Tropine richtet sich nach deren Adressaten: -- CRH (Corticoliberin) wird alle 1-3 Stunden sezerniert, vorwiegend morgens; es koppelt an CRH-Rezeptoren ACTH-produzierender basophiler Vorderlappenzellen -- GHRH (Somatoliberin) wird ebenfall pulsatil freigesetzt, vor allem in der Nacht; es stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormon (Somatotropin) aus azidophilen Zellen -- GHIH (Somatostatin) hemmt die Freisetzung von Somatotropin und bewirkt zusammen mit GHRH dessen pulsatile Sekretion -- GnRH (Gonadoliberin) wird pulsatil freigesetzt - bei der Frau alle 90, beim Mann alle 120 Minuten. Es bewirkt an basophilen Vorderlappenzellen die Sekretion der Gonadotropine FSH und LH -- TRH (Thyreoliberin) regt die Ausschüttung von Thyreotropin und Prolaktin an. |

gibt es eine hypophysiotrope Region mit endokrin aktiven Zellen:

gibt es eine hypophysiotrope Region mit endokrin aktiven Zellen: Kleine

(parvozelluläre) Neurone steuern den Hypophysenvorderlappen, indem sie

ihre neuroendokrinen Steuersubstanzen an der eminentia mediana (am

Hypophysenstiel) an Kapillaren des hypothalamisch-hypophysären

Pfortadersystems abgeben. Diese Kapillaren sind vom fenestrierten Typ und lassen Peptide zwischen Blut und Interstitium hindurchtreten (sie sind nicht Teil der Blut-Hirn-Schranke).

Kleine

(parvozelluläre) Neurone steuern den Hypophysenvorderlappen, indem sie

ihre neuroendokrinen Steuersubstanzen an der eminentia mediana (am

Hypophysenstiel) an Kapillaren des hypothalamisch-hypophysären

Pfortadersystems abgeben. Diese Kapillaren sind vom fenestrierten Typ und lassen Peptide zwischen Blut und Interstitium hindurchtreten (sie sind nicht Teil der Blut-Hirn-Schranke). Große (magnozelluläre) Neurone synthetisieren Hormone, die sie über den Hypophysenstiel in den Hinterlappen transportieren, dort speichern und bei Bedarf an den systemischen Blutkreislauf abgeben (Vasopressin, Oxytozin, Neurophysine).

Große (magnozelluläre) Neurone synthetisieren Hormone, die sie über den Hypophysenstiel in den Hinterlappen transportieren, dort speichern und bei Bedarf an den systemischen Blutkreislauf abgeben (Vasopressin, Oxytozin, Neurophysine).

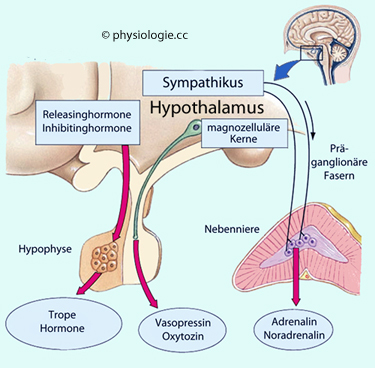

Abbildung: Steuerung hormoneller Achsen Hypothalamus - Hypophyse - Zielorgan

Abbildung: Steuerung hormoneller Achsen Hypothalamus - Hypophyse - Zielorgan

, Corticorelin. Dieses Proteohormon (41 Aminosäuren) wird von parvozellulären hypothalamischen Neuronen - vor allem des nucl. paraventricularis - als Vorstufe synthetisiert (Procorticotropin-Releasingfaktor, pro-CRH), bearbeitet und als CRH freigesetzt -

pulsatil (alle 1-3 Stunden), mit der größten Amplitude in

den frühen Morgenstunden.

, Corticorelin. Dieses Proteohormon (41 Aminosäuren) wird von parvozellulären hypothalamischen Neuronen - vor allem des nucl. paraventricularis - als Vorstufe synthetisiert (Procorticotropin-Releasingfaktor, pro-CRH), bearbeitet und als CRH freigesetzt -

pulsatil (alle 1-3 Stunden), mit der größten Amplitude in

den frühen Morgenstunden.

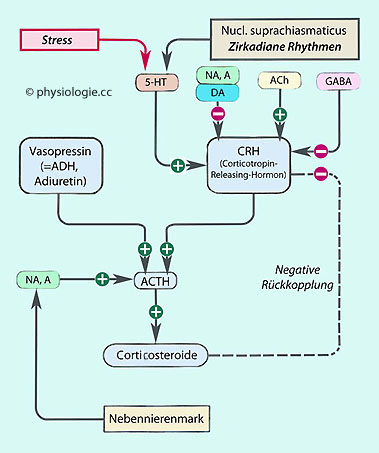

Abbildung: Steuerung der CRH-Sekretion

Abbildung: Steuerung der CRH-Sekretion ACh, Acetylcholin

ACh, Acetylcholin  DA, Dopamin

DA, Dopamin  GABA, Gamma-Aminobuttersäure

GABA, Gamma-Aminobuttersäure  NA, A = Noradrenalin, Adrenalin

NA, A = Noradrenalin, Adrenalin

Abbildung); zu ihnen gehört Belastung (Stress).

Abbildung); zu ihnen gehört Belastung (Stress).  s. dort).

s. dort). fördernden Einflüssen auf CRH-Neurone Serotonin (5-HT) und Peptide wie NPY und Vasopressin (Wirkung über V3-Rezeptoren), und zu den

fördernden Einflüssen auf CRH-Neurone Serotonin (5-HT) und Peptide wie NPY und Vasopressin (Wirkung über V3-Rezeptoren), und zu den

hemmenden GABA und Opioide

hemmenden GABA und Opioide  (und Cortisol - negative Rückkopplung).

(und Cortisol - negative Rückkopplung).  CRH-Stimulationstest: Diagnostische CRH-Gabe führt bei zentralem Cushing-Syndrom

zu überschießendem Anstieg von ACTH (hypersensible Vorderlappenzellen)

und Cortisol. Bei HyperCortisolismus (hormonproduzierender Nebennierenrinden-Tumor) bleibt der ACTH-Anstieg nach CRH-Gabe aus (herunterregulierte Empfindlichkeit des hypothalamisch-hypophysären Systems).

CRH-Stimulationstest: Diagnostische CRH-Gabe führt bei zentralem Cushing-Syndrom

zu überschießendem Anstieg von ACTH (hypersensible Vorderlappenzellen)

und Cortisol. Bei HyperCortisolismus (hormonproduzierender Nebennierenrinden-Tumor) bleibt der ACTH-Anstieg nach CRH-Gabe aus (herunterregulierte Empfindlichkeit des hypothalamisch-hypophysären Systems).  Abbildung). Es stammt aus kleinen Neuronen im nucleus

arcuatus und gelangt über den hypothalamisch-hypophysären

Pfortaderkreislauf zu Zellen des Vorderlappens.

Abbildung). Es stammt aus kleinen Neuronen im nucleus

arcuatus und gelangt über den hypothalamisch-hypophysären

Pfortaderkreislauf zu Zellen des Vorderlappens.

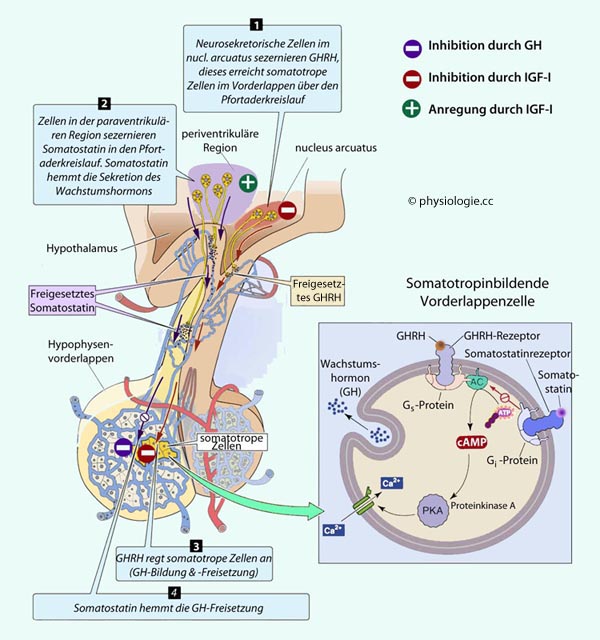

Abbildung: Das GHRH- Somatostatin- GH-IGF- System

Abbildung: Das GHRH- Somatostatin- GH-IGF- System

Die Abgabe von GHRH erfolgt pulsatil, am stärksten (und höherfrequent) in der Nacht, überlagert auf eine geringere basale Sekretion.

Die Abgabe von GHRH erfolgt pulsatil, am stärksten (und höherfrequent) in der Nacht, überlagert auf eine geringere basale Sekretion.  Die Freisetzung von GHRH wird angeregt durch

Die Freisetzung von GHRH wird angeregt durch Psychische

und physische Belastung (Stress)

Psychische

und physische Belastung (Stress) Ghrelin

Ghrelin erhöhte Aminosäurenkonzentration im Blut

erhöhte Aminosäurenkonzentration im Blut (insulininduzierte) Hypoglykämie

(insulininduzierte) Hypoglykämie Hunger

Hunger Dopamin

Dopamin Östradiol und Testosteron

Östradiol und Testosteron Tiefschlaf

Tiefschlaf  Die Freisetzung von GHRH wird gehemmt durch

Die Freisetzung von GHRH wird gehemmt durch Glucose

Glucose Glucocorticoide

Glucocorticoide freie Fettsäuren

freie Fettsäuren größere Dosen GH (short-loop feedback - die GHRH-Sekretion ist selbstbegrenzt (auto- / parakrine Regulation).

größere Dosen GH (short-loop feedback - die GHRH-Sekretion ist selbstbegrenzt (auto- / parakrine Regulation).

Abbildung: GH-IGF I-Achse und ihre Regulierung

Abbildung: GH-IGF I-Achse und ihre Regulierung

GHRH-Test:

Diagnostische Gabe von GHRH unterscheidet zwischen hypophysären und

hypothalamischen Störungen des Wachstumshormonsystems

("Etagendiagnostik"), da es direkt am Vorderlappen wirkt. Spricht

dieser auf GHRH an, kommt es in ~30 Minuten zu einem GH-peak.

GHRH-Test:

Diagnostische Gabe von GHRH unterscheidet zwischen hypophysären und

hypothalamischen Störungen des Wachstumshormonsystems

("Etagendiagnostik"), da es direkt am Vorderlappen wirkt. Spricht

dieser auf GHRH an, kommt es in ~30 Minuten zu einem GH-peak. Somatostatin ist besonders kurzlebig, seine biologische Halbwertszeit im Blut beträgt 2-4 Minuten.

Somatostatin ist besonders kurzlebig, seine biologische Halbwertszeit im Blut beträgt 2-4 Minuten.

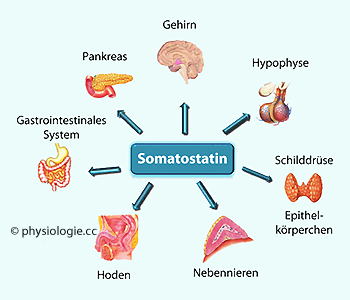

Abbildung: Einige Wirkorte von Somatostatin

Abbildung: Einige Wirkorte von Somatostatin

Abbildung), zum Beispiel:

Abbildung), zum Beispiel:  Im Magen hemmt Somatostatin die Pepsinfreisetzung und Gastrinsekretion sowie im Darm die Freisetzung fast jeden Verdauungshormons,

Im Magen hemmt Somatostatin die Pepsinfreisetzung und Gastrinsekretion sowie im Darm die Freisetzung fast jeden Verdauungshormons, im Pankreas Insulin- und Glucagonfreisetzung,

im Pankreas Insulin- und Glucagonfreisetzung, in der Gallenblase Kontraktion,

in der Gallenblase Kontraktion, im Darm

CCK-Sekretion und Motilität (es fördert die Flüssigkeits- / Elektrolytresorption),

im Darm

CCK-Sekretion und Motilität (es fördert die Flüssigkeits- / Elektrolytresorption), in der Niere die Reninsekretion bei hypovolämischer Reizung und die wassersparende Wirkung von Vasopressin,

in der Niere die Reninsekretion bei hypovolämischer Reizung und die wassersparende Wirkung von Vasopressin, in der Nebennierenrinde die angiotensininduzierte Freisetzung von Aldosteron,

in der Nebennierenrinde die angiotensininduzierte Freisetzung von Aldosteron, im Nebennierenmark die acetylcholinstimulierte Sekretion von Katecholaminen,

im Nebennierenmark die acetylcholinstimulierte Sekretion von Katecholaminen,  im Hypothalamus die Freisetzung von hGH sowie TSH (und damit indirekt der Schilddrüsenhormone)

im Hypothalamus die Freisetzung von hGH sowie TSH (und damit indirekt der Schilddrüsenhormone)

Abbildung: Wachstumshormon- System

Abbildung: Wachstumshormon- System Sermorelin ist ein GHRF-Analog und kann zur Testung der Somatotropin- Sekretionskapazität verwendet werden.

Sermorelin ist ein GHRF-Analog und kann zur Testung der Somatotropin- Sekretionskapazität verwendet werden.

,

Gonadoliberin, Gonadorelin) wird aus parvozellulären Neuronen des nucl. arcuatus und der präoptischen Region in Pulsen

(etwa 8 bis 14 in 24 Stunden) freigesetzt und wirkt über GPCR-Rezeptoren

(über Gq, Phospholipase C, IP3, Ca++ - vielleich auch andere Pfade) anregend auf gonadotrope Zellen der Adenohypophyse.

,

Gonadoliberin, Gonadorelin) wird aus parvozellulären Neuronen des nucl. arcuatus und der präoptischen Region in Pulsen

(etwa 8 bis 14 in 24 Stunden) freigesetzt und wirkt über GPCR-Rezeptoren

(über Gq, Phospholipase C, IP3, Ca++ - vielleich auch andere Pfade) anregend auf gonadotrope Zellen der Adenohypophyse.

Abbildung: Multiple Einflüsse auf hypothalamische Neurone - Beispiel GnRH

Abbildung: Multiple Einflüsse auf hypothalamische Neurone - Beispiel GnRH GABA, γ-Aminobutyrat

GABA, γ-Aminobutyrat  GALP, Galanin-like peptide: Hypothalamischer Transmitter mit vielfacher Funktion

GALP, Galanin-like peptide: Hypothalamischer Transmitter mit vielfacher Funktion  Kisspeptin ist ein Neuropeptid, es regt u.a. die Ausschüttung von GnRH zu Beginn der Pubertät an

Kisspeptin ist ein Neuropeptid, es regt u.a. die Ausschüttung von GnRH zu Beginn der Pubertät an  NPY, Neuropeptid Y: Neurotransmitter im Gehirn und sympathischer Kotransmitter

NPY, Neuropeptid Y: Neurotransmitter im Gehirn und sympathischer Kotransmitter

Ein GnRH-Puls pro Stunde fördert vor allem die Freisetzung von LH, ein Puls alle drei Stunden vorwiegend die von FSH.

Ein GnRH-Puls pro Stunde fördert vor allem die Freisetzung von LH, ein Puls alle drei Stunden vorwiegend die von FSH.  GnRH-Sekretion bei der Frau: Östradiol

in hoher Konzentration hat einen positiven Feedback-Effekt auf GnRH-Neuronen: Dieser selbstverstärkende Effekt bewirkt den

präovulatorischen Gonadotropin-Peak und die Ovulation. In der zweiten

Zyklushälfte bewirkt die inhibitorische Wirkung des Progesterons auf den hypothalamischen GnRH-Pulsgeber eine niedrigere Frequenz (bei höherer Amplitude) der LH-Pulse.

GnRH-Sekretion bei der Frau: Östradiol

in hoher Konzentration hat einen positiven Feedback-Effekt auf GnRH-Neuronen: Dieser selbstverstärkende Effekt bewirkt den

präovulatorischen Gonadotropin-Peak und die Ovulation. In der zweiten

Zyklushälfte bewirkt die inhibitorische Wirkung des Progesterons auf den hypothalamischen GnRH-Pulsgeber eine niedrigere Frequenz (bei höherer Amplitude) der LH-Pulse.

GnRH-Sekretion beim

Mann: Alle 2-4 Stunden erfolgt ein GnRH-Puls. Hier haben sowohl Testosteron als auch Östradiol

einen ausschließlich hemmenden Effekt auf GnRH-Neurone (negative

Rückkopplung).

GnRH-Sekretion beim

Mann: Alle 2-4 Stunden erfolgt ein GnRH-Puls. Hier haben sowohl Testosteron als auch Östradiol

einen ausschließlich hemmenden Effekt auf GnRH-Neurone (negative

Rückkopplung).

Die GnRH-Pulse werden durch intensiven physischen (Muskelarbeit) und psychischen Stress reduziert und können im Hungerzustand

komplett ausbleiben, was die Neigung anorektischer Personen zu Amenorrhoe und Infertilität erklärt

(ausbleibende LH/FSH-Ausschüttung aus der Hypophyse, fehlende Anregung

von Ovarien / Hoden, ausbleibender Zyklus bei Frauen).

Die GnRH-Pulse werden durch intensiven physischen (Muskelarbeit) und psychischen Stress reduziert und können im Hungerzustand

komplett ausbleiben, was die Neigung anorektischer Personen zu Amenorrhoe und Infertilität erklärt

(ausbleibende LH/FSH-Ausschüttung aus der Hypophyse, fehlende Anregung

von Ovarien / Hoden, ausbleibender Zyklus bei Frauen). | GnRH stimuliert die Freisetzung der Gonadotropine FSH und LH |

Der GHRH-Test

prüft die Stimulierbarkeit der hypophysären LH-Sekretion. Therapeutisch

kann das Hormon bei GnRH-Mangel eingesetzt werden, wobei die

Applikation pulsatil erfolgen muss, um wirksam zu sein (receptor downregulation

bei kontinuierlicher Gabe) - bei Männern in Abständen von 120, bei

Frauen von 90 Minuten (computergesteuerte Infusion). GnRH ist auch bei

nasaler Applikation wirksam.

Der GHRH-Test

prüft die Stimulierbarkeit der hypophysären LH-Sekretion. Therapeutisch

kann das Hormon bei GnRH-Mangel eingesetzt werden, wobei die

Applikation pulsatil erfolgen muss, um wirksam zu sein (receptor downregulation

bei kontinuierlicher Gabe) - bei Männern in Abständen von 120, bei

Frauen von 90 Minuten (computergesteuerte Infusion). GnRH ist auch bei

nasaler Applikation wirksam. Ähnliches gilt für GnRH-Analoga: Auch diese wirken nur bei stoßweiser

Applikation dauerhaft anregend auf die Gonadotropinbildung. Depotpräparate erhöhen zwar kurzzeitig den FSH/LH-Spiegel, der dann

aber immer mehr absinkt (Refrakterität der hypophysären Zielzellen) -

das Resultat ist ein Östrogenmangel. Das kann therapeutisch genutzt

werden, wenn ein niedriger Östrogenspiegel das Behandlungsziel ist -

wie zur Verhinderung einer vorzeitigen Ovulation bei IVF, oder zum Eindämmen östrogen-positiver Karzinome (Prostata, Brustdrüse).

Ähnliches gilt für GnRH-Analoga: Auch diese wirken nur bei stoßweiser

Applikation dauerhaft anregend auf die Gonadotropinbildung. Depotpräparate erhöhen zwar kurzzeitig den FSH/LH-Spiegel, der dann

aber immer mehr absinkt (Refrakterität der hypophysären Zielzellen) -

das Resultat ist ein Östrogenmangel. Das kann therapeutisch genutzt

werden, wenn ein niedriger Östrogenspiegel das Behandlungsziel ist -

wie zur Verhinderung einer vorzeitigen Ovulation bei IVF, oder zum Eindämmen östrogen-positiver Karzinome (Prostata, Brustdrüse).

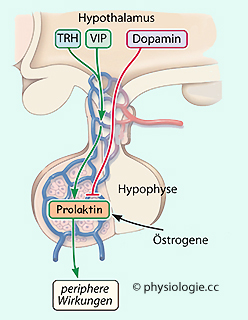

Abbildung: Regulierung der Prolaktinfreisetzung

Abbildung: Regulierung der Prolaktinfreisetzung

nigro-striatal - für die Bewegungssteuerung im Bereich der Basalganglien;

nigro-striatal - für die Bewegungssteuerung im Bereich der Basalganglien;

mesolimbisch, gilt als das „Belohnungssystem“;

mesolimbisch, gilt als das „Belohnungssystem“;

mesocortikal, mit Einfluss auf zielgerichtetes Handeln und Motivation.

mesocortikal, mit Einfluss auf zielgerichtetes Handeln und Motivation. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Achse Hypothalamus - Hypophyse - Schilddrüse (und retour)

Abbildung: Achse Hypothalamus - Hypophyse - Schilddrüse (und retour) DAG = Diacylglycerin

DAG = Diacylglycerin  IP3 = Inositoltriphosphat

IP3 = Inositoltriphosphat  PLC = Phospholipase C

PLC = Phospholipase C  PKC = Proteinkinase C

PKC = Proteinkinase C

Für seine Synthese sind mehrere

Enzyme erforderlich. Die Expression der TRH-Gene wird durch erhöhte Schilddrüsenhormonspiegel im Blut unterdrückt, die TSH-Bildung und folglich die Schilddrüsenfunktion wird dadurch supprimiert.

Für seine Synthese sind mehrere

Enzyme erforderlich. Die Expression der TRH-Gene wird durch erhöhte Schilddrüsenhormonspiegel im Blut unterdrückt, die TSH-Bildung und folglich die Schilddrüsenfunktion wird dadurch supprimiert.  TRH hat eine geringe Halbwertszeit (2-5 Minuten); es wird spezifisch durch eine Metallopeptidase (TRH-Degrading Ectoenzyme, Thyreoliberinase) abgebaut.

TRH hat eine geringe Halbwertszeit (2-5 Minuten); es wird spezifisch durch eine Metallopeptidase (TRH-Degrading Ectoenzyme, Thyreoliberinase) abgebaut.  TRH

ist i.v., aber auch bei nasaler Applikation wirksam (das Molekül ist an

beiden Enden abbaugeschützt). Angewendet wird es sowohl

TRH

ist i.v., aber auch bei nasaler Applikation wirksam (das Molekül ist an

beiden Enden abbaugeschützt). Angewendet wird es sowohl  therapeutisch (gedächtnisfördernd, antidepressiv, angsthemmend,

antikonvulsiv, durchblutungsfördernd etc.) als auch

therapeutisch (gedächtnisfördernd, antidepressiv, angsthemmend,

antikonvulsiv, durchblutungsfördernd etc.) als auch  diagnostisch (TRH-Test): Liegt eine Hypophyseninsuffizienz vor, führt TRH-Gabe nicht wie zu erwarten zu TSH-Anstieg; besteht eine primäre Hypothyreose, führt TRH-Gabe zu überschießender TSH-Antwort.

diagnostisch (TRH-Test): Liegt eine Hypophyseninsuffizienz vor, führt TRH-Gabe nicht wie zu erwarten zu TSH-Anstieg; besteht eine primäre Hypothyreose, führt TRH-Gabe zu überschießender TSH-Antwort.

Abbildung: Hormonelle und neuronale Ausgänge des Hypothalamus

Abbildung: Hormonelle und neuronale Ausgänge des Hypothalamus

Vasopressin (ADH) entsteht aus Proneurophysin II. Der wichtigste

physiologische Reiz zur Vasopressinfreisetzung ist eine Zunahme der

Osmolarität des Blutes (ab >280 mOsm/l). Zentrale Osmorezeptoren

befinden sich im nucleus supraopticus, dem Subfornikalorgan am Dach des III. Ventrikels und im zirkumventrikulären organum vasculosum laminae terminalis (OVLT), das ein Teil der lamina terminalis ist.

Vasopressin (ADH) entsteht aus Proneurophysin II. Der wichtigste

physiologische Reiz zur Vasopressinfreisetzung ist eine Zunahme der

Osmolarität des Blutes (ab >280 mOsm/l). Zentrale Osmorezeptoren

befinden sich im nucleus supraopticus, dem Subfornikalorgan am Dach des III. Ventrikels und im zirkumventrikulären organum vasculosum laminae terminalis (OVLT), das ein Teil der lamina terminalis ist.

Die hypophysiotrope Region des Hypothalamus enthält parvizelluläre (Steuerung des Hypophysenvorderlappens über das hypothalamisch-hypophysäre Pfortadersystem: Liberine, Statine) und magnozelluläre

Neurone (zum Hinterlappen: Vasopressin, Oxytozin, Neurophysine). Sie

werden über zentrale (Vorwärtskopplung) und periphere Einflüsse (Rückkopplung) gesteuert.

Die Freisetzung der Hormone erfolgt pulsatil. Hypophysäre Hormone

wirken zum Teil direkt auf Erfolgsorgane (nicht-glandotrope Hormone:

GH, Prolaktin), zum Teil indirekt über dazwischengeschaltete Drüsen,

deren Hormonproduktion kontrolliert wird (glandotrope Hormone) Die hypophysiotrope Region des Hypothalamus enthält parvizelluläre (Steuerung des Hypophysenvorderlappens über das hypothalamisch-hypophysäre Pfortadersystem: Liberine, Statine) und magnozelluläre

Neurone (zum Hinterlappen: Vasopressin, Oxytozin, Neurophysine). Sie

werden über zentrale (Vorwärtskopplung) und periphere Einflüsse (Rückkopplung) gesteuert.

Die Freisetzung der Hormone erfolgt pulsatil. Hypophysäre Hormone

wirken zum Teil direkt auf Erfolgsorgane (nicht-glandotrope Hormone:

GH, Prolaktin), zum Teil indirekt über dazwischengeschaltete Drüsen,

deren Hormonproduktion kontrolliert wird (glandotrope Hormone) CRH (Corticoliberin) aus parvozellulären Neuronen vor allem des nucl.

paraventricularis wird alle 1-3 Stunden freigesetzt, insbesondere in den frühen Morgenstunden. Gefördert wird die CRH-Sekretion

durch Serotonin und Acetylcholin, gehemmt durch Katecholamine, Dopamin

GABA, Cortisol. CRH stimuliert die Ausschüttung von ACTH im

Hypophysenvorderlappen und wirkt auch hungerbremsend,

aufmerksamkeitsfördernd sowie angstverstärkend CRH (Corticoliberin) aus parvozellulären Neuronen vor allem des nucl.

paraventricularis wird alle 1-3 Stunden freigesetzt, insbesondere in den frühen Morgenstunden. Gefördert wird die CRH-Sekretion

durch Serotonin und Acetylcholin, gehemmt durch Katecholamine, Dopamin

GABA, Cortisol. CRH stimuliert die Ausschüttung von ACTH im

Hypophysenvorderlappen und wirkt auch hungerbremsend,

aufmerksamkeitsfördernd sowie angstverstärkend  GHRH (Somatoliberin) wird - über eine geringere basale Sekretion -

pulsatil (stärker in der Nacht) aus dem nucl. arcuatus freigesetzt,

angeregt durch Stress, erhöhte Aminosäurespiegel im Blut,

Hypoglykämie, Hunger, Ghrelin, Dopamin, Östradiol und Testosteron.

Gehemmt wird seine Freisetzung durch Glucose, freie Fettsäuren,

Glucocorticoide. Es wirkt auf GHRH-Rezeptoren und fördert die

GH-Bildung im Hypophysenvorderlappen

GHRH (Somatoliberin) wird - über eine geringere basale Sekretion -

pulsatil (stärker in der Nacht) aus dem nucl. arcuatus freigesetzt,

angeregt durch Stress, erhöhte Aminosäurespiegel im Blut,

Hypoglykämie, Hunger, Ghrelin, Dopamin, Östradiol und Testosteron.

Gehemmt wird seine Freisetzung durch Glucose, freie Fettsäuren,

Glucocorticoide. Es wirkt auf GHRH-Rezeptoren und fördert die

GH-Bildung im Hypophysenvorderlappen Somatostatin aus dem periventrikulären anterioren Hypothalamus hemmt

die Freisetzung von GH, TSH und ACTH. Im Magen-Darm-Trakt hemmt es die

Sekretion fast aller Hormone sowie die Motilität, in der Niere

Reninsekretion und Vasopressineffekt, in der Nebennierenrinde die

angiotensininduzierte Freisetzung von Aldosteron, im Nebennierenmark

die acetylcholinstimulierte Sekretion von Katecholaminen. Über

Somatostatinrezeptoren in

Großhirnrinde, Mandelkernen, Hippokampus, Basalganglien, Mittelhirn und

medulla oblongata hat es neuromodulatorische Effekte auf Kognition,

Schlaf, Motorik und sensorische Verarbeitung Somatostatin aus dem periventrikulären anterioren Hypothalamus hemmt

die Freisetzung von GH, TSH und ACTH. Im Magen-Darm-Trakt hemmt es die

Sekretion fast aller Hormone sowie die Motilität, in der Niere

Reninsekretion und Vasopressineffekt, in der Nebennierenrinde die

angiotensininduzierte Freisetzung von Aldosteron, im Nebennierenmark

die acetylcholinstimulierte Sekretion von Katecholaminen. Über

Somatostatinrezeptoren in

Großhirnrinde, Mandelkernen, Hippokampus, Basalganglien, Mittelhirn und

medulla oblongata hat es neuromodulatorische Effekte auf Kognition,

Schlaf, Motorik und sensorische Verarbeitung GnRH (Gonadoliberin) aus parvizellulären Neuronen des nucl. arcuatus

wird pulsatil freigesetzt und regt über GPCR-Rezeptoren gonadotrope

Zellen der Adenohypophyse zur Sekretion von LH und FSH an. Ein Puls pro Stunde fördert vor allem die Freisetzung von LH,

ein Puls alle drei Stunden vorwiegend die von FSH. Östradiol in hoher Konzentration hat einen

positiven Feedback-Effekt auf GnRH-Neuronen (präovulatorischer

Gonadotropin-Peak, Ovulation). In der zweiten Zyklushälfte bewirkt

Progesteron eine niedrigere Frequenz (bei höherer Amplitude) der

LH-Pulse. Stress reduziert die GnRH-Pulse, sie können im Hungerzustand

ausbleiben (Neigung zu Amenorrhoe bei anorektischen Personen). Der

hypothalamische GnRH-Pulsgenerator wird in der späten Fetalperiode

aktiv; postpartal wird er bis kurz vor Eintreten der Pubertät inhibiert;

Intensität und Frequenz der GnRH-Pulse nehmen dann zu, insbesondere im

Schlaf GnRH (Gonadoliberin) aus parvizellulären Neuronen des nucl. arcuatus

wird pulsatil freigesetzt und regt über GPCR-Rezeptoren gonadotrope

Zellen der Adenohypophyse zur Sekretion von LH und FSH an. Ein Puls pro Stunde fördert vor allem die Freisetzung von LH,

ein Puls alle drei Stunden vorwiegend die von FSH. Östradiol in hoher Konzentration hat einen

positiven Feedback-Effekt auf GnRH-Neuronen (präovulatorischer

Gonadotropin-Peak, Ovulation). In der zweiten Zyklushälfte bewirkt

Progesteron eine niedrigere Frequenz (bei höherer Amplitude) der

LH-Pulse. Stress reduziert die GnRH-Pulse, sie können im Hungerzustand

ausbleiben (Neigung zu Amenorrhoe bei anorektischen Personen). Der

hypothalamische GnRH-Pulsgenerator wird in der späten Fetalperiode

aktiv; postpartal wird er bis kurz vor Eintreten der Pubertät inhibiert;

Intensität und Frequenz der GnRH-Pulse nehmen dann zu, insbesondere im

Schlaf  Dopamin aus dem nucl. arcuatus hemmt die Prolaktinausschüttung (daher PIH = Prolactin inhibiting hormone) Dopamin aus dem nucl. arcuatus hemmt die Prolaktinausschüttung (daher PIH = Prolactin inhibiting hormone)  TRH (Thyreoliberin) aus kleinzelligen Neuronen in eminentia mediana und

nucleus arcuatus wird pulsatil freigesetzt; die

Sekretion beginnt am Abend zu steigen und ist in den frühen

Morgenstunden am höchsten. Über eigene Rezeptoren regt

es die Freisetzung von TSH an. Seine Freisetzung wird noradrenerg

gefördert und durch Stress, Glucocorticoide, Somatostatin und T3 gehemmt. Im Gehirn wirkt TRH gedächtnisfördernd, antidepressiv,

angsthemmend, antikonvulsiv, durchblutungsfördernd TRH (Thyreoliberin) aus kleinzelligen Neuronen in eminentia mediana und

nucleus arcuatus wird pulsatil freigesetzt; die

Sekretion beginnt am Abend zu steigen und ist in den frühen

Morgenstunden am höchsten. Über eigene Rezeptoren regt

es die Freisetzung von TSH an. Seine Freisetzung wird noradrenerg

gefördert und durch Stress, Glucocorticoide, Somatostatin und T3 gehemmt. Im Gehirn wirkt TRH gedächtnisfördernd, antidepressiv,

angsthemmend, antikonvulsiv, durchblutungsfördernd |