Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Galle: Sekretion,

Transport, Funktion

Galle: Sekretion,

Transport, Funktion

Bilirubin: bilis = Galle, ruber = rot

Bilirubin: bilis = Galle, ruber = rot| Die

von der Leber sezernierte Gallenflüssigkeit ("Lebergalle") liefert

gallensaure Salze für die Fettverdauung (emulgierende Wirkung) und

entfernt durch Konjugation wasserlöslich gemachte Stoffe, z.B.

Gallenfarbstoffe (Bilirubin aus dem Abbau des Hämoglobins). Die Gallenblase kann bis zu ~50 ml Volumen fassen. Durchschnittlich 80% des Gallensekrets stammt aus Hepatozyten (kanalikulär). Dieser Gallenfluss hat einen basalen Anteil, kann sich durch (parasympathische) Anregung erhöhen. 20% des Gallensekrets stammt aus Zellen der Gallengänge (duktulär). Durch Rückresorption von Flüssigkeit aus der Gallenblase kann die Konzentration der Gallensäuren bis 10-fach konzentriert werden ("Blasengalle"). Der hydrostatische Druck im Gallengangsystem beträgt etwa 10 mmHg. Die Füllung der Gallenblase (Speicherung) wird durch pankreatisches Polypeptid (PP), vasoaktives intestinales Peptid (VIP) und Somatostatin begünstigt (Relaxation der Gallenblasenwand), die Kontraktion (Entleerung) durch Cholezystokinin und parasympathische Anregung. |

Allgemeines

Gallenflüssigkeit: Bildung und Zusammensetzung

Gallenflüssigkeit: Bildung und Zusammensetzung  Gallenblase

Gallenblase  Steuerung

Steuerung  Enterohepatischer Kreislauf

Enterohepatischer Kreislauf  Bilirubin

Bilirubin

Core messages

Core messages

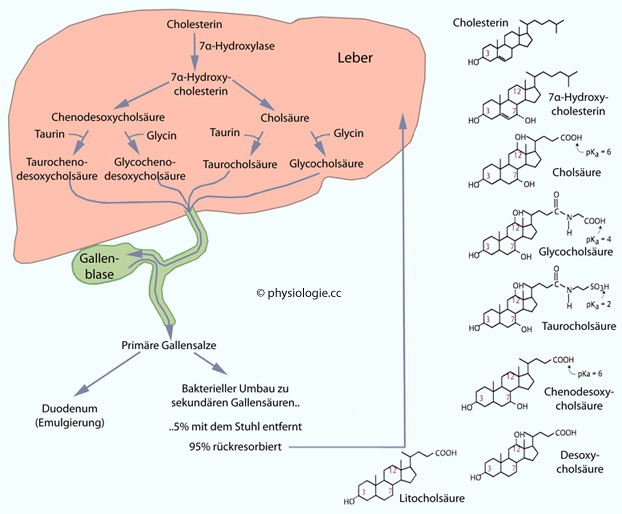

Abbildung: Gallensäuren

Abbildung: Gallensäuren

| Zusammensetzung von Leber- und Blasengalle Gerundete Werte Nach Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, 15th ed. Elsevier 2026 |

||

| Substanz |

Lebergalle |

Blasengalle |

| Wasser |

97,5 g/dl |

92 g/dl |

| Gallensalze |

1,1 g/dl |

6 g/dl |

| Bilirubin |

0,04 g/dl |

0,3 g/dl |

| Cholesterin |

0,1 g/dl |

0,3-0,9 g/dl |

| Fettsäuren |

0,12 g/dl | 0,3-1,2 g/dl |

| Lezithin |

0,04 g/dl | 0,3 g/dl |

| Natriumionen |

145 meq/l |

130 meq/l |

| Kaliumionen |

5 meq/l | 12 meq/l |

| Calciumionen |

5 meq/l | 23 meq/l |

| Chloridionen |

100 meq/l | 25 meq/l |

| Bicarbonationen |

28 meq/l | 10 meq/l |

Abbildung).

Abbildung).

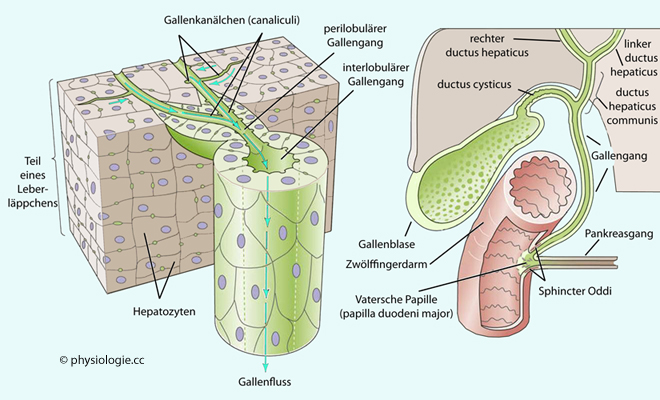

Abbildung: Gallengangsystem

Abbildung: Gallengangsystem in den Zwölffingerdarm, wo ein

glattmuskulärer Ringmuskel (sphincter Oddi

in den Zwölffingerdarm, wo ein

glattmuskulärer Ringmuskel (sphincter Oddi ) den Zufluss von

Galle und Pankreassekret in das Duodenum kontrolliert. CCK kontrahiert die Gallenblase und relaxiert den Sphincter, dieses Muster erlaubt den Zufluss von Galle in den Darm

) den Zufluss von

Galle und Pankreassekret in das Duodenum kontrolliert. CCK kontrahiert die Gallenblase und relaxiert den Sphincter, dieses Muster erlaubt den Zufluss von Galle in den Darm

Abbildung), resorbiert und zur Leber retourniert.

Abbildung), resorbiert und zur Leber retourniert.

Abbildung: Synthese der Gallensäuren

Abbildung: Synthese der Gallensäuren

Mechanisch

über die Kontraktionen der Gallenblase (Transport bis zum sphincter

Oddi) sowie die Peristaltik des Dünndarms (Transport bis zum terminalen

Ileum)

Mechanisch

über die Kontraktionen der Gallenblase (Transport bis zum sphincter

Oddi) sowie die Peristaltik des Dünndarms (Transport bis zum terminalen

Ileum) Chemisch

über energieverbrauchenden Transport im terminalen Ileum (Resorption

aus dem Darm) sowie in den Hepatozyten (Aufnahme aus den Sinusoiden).

Chemisch

über energieverbrauchenden Transport im terminalen Ileum (Resorption

aus dem Darm) sowie in den Hepatozyten (Aufnahme aus den Sinusoiden). Gallengänge (duktuläre Komponente)

Gallengänge (duktuläre Komponente) Im Durchschnitt kommt Lebergalle zu 4/5 (mindestens zu 60%) aus Hepatozyten (kanalikulär), 1/5 (bis zu 40%) stammt sie aus Gallengangsepithelien (duktulär).

Im Durchschnitt kommt Lebergalle zu 4/5 (mindestens zu 60%) aus Hepatozyten (kanalikulär), 1/5 (bis zu 40%) stammt sie aus Gallengangsepithelien (duktulär). Lebergalle (A-Galle, Farbe: gelb) Werte nach verschiedenen Quellen kompiliert |

|||

| Na+ |

~150 mM |

Gallensalze (Cholat) |

25 mM |

| K+ | ~4,5 mM |

Phospholipide (z.B. Lezithin) |

bis ~8 g/l |

| Ca++ | ~4 mM |

Cholesterin |

~4 mM (110 mg/dl) |

| Cl- |

80-100 mM |

Bilirubin |

~1 mM (100 mg/dl) |

| pH |

7,4±0,6 |

Enzyme, Hormone, Medikamente... | Spuren |

Abbildung).

Abbildung).

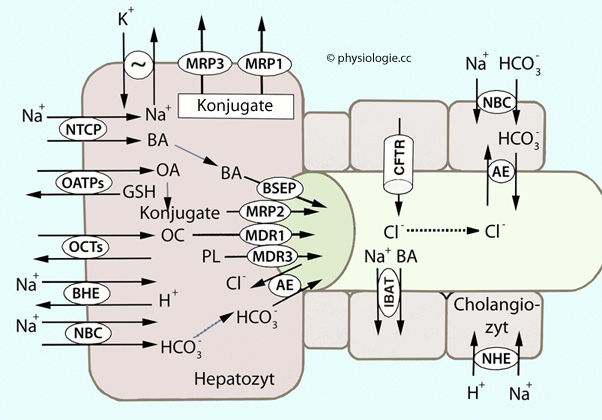

Abbildung: An der Bildung der Galle beteiligte Transporter

Abbildung: An der Bildung der Galle beteiligte Transporter

Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Komponenten der Cholerese

Abbildung: Komponenten der Cholerese

Der konstante (gallensäureunabhängige, basale) Anteil (gelb in der

Der konstante (gallensäureunabhängige, basale) Anteil (gelb in der  Abbildung oben) wird durch die Sekretion kleiner organischer Moleküle angetrieben

Abbildung oben) wird durch die Sekretion kleiner organischer Moleküle angetrieben Die variable Komponente des Sekretflusses steigt mit der Sekretion von Gallensäuren linear an (gallensäureabhängig,

blau in der

Die variable Komponente des Sekretflusses steigt mit der Sekretion von Gallensäuren linear an (gallensäureabhängig,

blau in der  Abbildung). Leberzellen bilden aus Cholesterin

"primäre" Gallensäuren (Cholsäure, Desoxycholsäure); sekundäre

Gallenäuren entstehen im Darm (distales Ileum, Colon) durch bakterielle

Dehydroxylierung, werden rückresorbiert und können konjugiert werden

(

Abbildung). Leberzellen bilden aus Cholesterin

"primäre" Gallensäuren (Cholsäure, Desoxycholsäure); sekundäre

Gallenäuren entstehen im Darm (distales Ileum, Colon) durch bakterielle

Dehydroxylierung, werden rückresorbiert und können konjugiert werden

( Abbildung oben: "Synthese der Gallensäuren").

Abbildung oben: "Synthese der Gallensäuren"). frisch synthetisierte primäre (Cholsäure, Chenodesoxycholsäure) bzw. deren Salze, sowie

frisch synthetisierte primäre (Cholsäure, Chenodesoxycholsäure) bzw. deren Salze, sowie über

den enterohepatischen Kreislauf rezirkulierte, durch bakterielle

Dehydroxylierung eines Teils der primären Gallensäuren entstandene sekundäre Gallensäuren (Desoxycholsäure, Lithocholsäure) bzw. deren Salze

auf, konjugieren diese mit den Aminosäuren Taurin oder Glyzin, machen

sie so wasserlöslich (Taurocholat, Glykocholat) und sezernieren sie

primär-aktiv

(ATP-Verbrauch).

über

den enterohepatischen Kreislauf rezirkulierte, durch bakterielle

Dehydroxylierung eines Teils der primären Gallensäuren entstandene sekundäre Gallensäuren (Desoxycholsäure, Lithocholsäure) bzw. deren Salze

auf, konjugieren diese mit den Aminosäuren Taurin oder Glyzin, machen

sie so wasserlöslich (Taurocholat, Glykocholat) und sezernieren sie

primär-aktiv

(ATP-Verbrauch).

Abbildung: Modell eines Gallengangsbaums

Abbildung: Modell eines Gallengangsbaums

Abbildung

zeigt ein Modell der Aufzweigung von intrahepatischen Gallengängen.

Während die Cholangiozyten großer Gallengänge über Sekretinrezeptoren

verfügen und apikale CFTR-Chloridkanäle exprimieren, die auf endokrine Signale mit

Sekretion reagieren (und bis zu 40% des Gallensekretvolumens produzieren

können), exprimieren die kleinen Gallengänge (unter 15 µm Durchmesser)

diese Komponenten nicht, können hingegen bei Verletzung oder Vergiftung

größerer Gänge proliferieren und beschädugte oder vergiftete größere

Gallengänge ersetzen.

Abbildung

zeigt ein Modell der Aufzweigung von intrahepatischen Gallengängen.

Während die Cholangiozyten großer Gallengänge über Sekretinrezeptoren

verfügen und apikale CFTR-Chloridkanäle exprimieren, die auf endokrine Signale mit

Sekretion reagieren (und bis zu 40% des Gallensekretvolumens produzieren

können), exprimieren die kleinen Gallengänge (unter 15 µm Durchmesser)

diese Komponenten nicht, können hingegen bei Verletzung oder Vergiftung

größerer Gänge proliferieren und beschädugte oder vergiftete größere

Gallengänge ersetzen. Abbildung) liefert eine konstante Flussrate (duktuläre Produktion)

- bei physiologischem Verdauungsablauf ~30% der Gesamtproduktion an

Lebergalle. Die Gallenblase speichert und konzentriert

Gallenflüssigkeit und pumpt sie während des Verdauungsvorgangs in den

Dünndarm.

Abbildung) liefert eine konstante Flussrate (duktuläre Produktion)

- bei physiologischem Verdauungsablauf ~30% der Gesamtproduktion an

Lebergalle. Die Gallenblase speichert und konzentriert

Gallenflüssigkeit und pumpt sie während des Verdauungsvorgangs in den

Dünndarm.

Abbildung: Funktion und Steuerung eines Cholangiozyten (=Gallengangs-Epithelzelle)

Abbildung: Funktion und Steuerung eines Cholangiozyten (=Gallengangs-Epithelzelle)

| Die Chloridkonzentration ist in der Blasengalle niedriger als in der Lebergalle |

Blasengalle (B-Galle, Farbe: grün-braun)  Werte nach verschiedenen Quellen kompiliert |

|||

| Na+ | 200-300 mM | Gallensalze | ~300 mM |

| K+ | 10-15 mM | Phospholipide (z.B. Lezithin) | >30 g/l |

| Ca++ | 10-20 mM | Cholesterin | ~20 mM (600 mg/dl) |

| Cl- |

~5 mM | Bilirubin | ~10 mM (1000 mg/dl) |

| pH |

6,5±0,9 |

Enzyme, Hormone, Medikamente... | Spuren |

Abbildung: Isotone Flüssigkeitsresorption durch das Gallenblasenepithel

Abbildung: Isotone Flüssigkeitsresorption durch das Gallenblasenepithel

Abbildung): Auch die Epithelzellen

in der Wand der Gallenblase sind gegeneinander mit tight junctions

abgedichtet, gelöste Stoffe können parazellulär nur schwer passieren.

Abbildung): Auch die Epithelzellen

in der Wand der Gallenblase sind gegeneinander mit tight junctions

abgedichtet, gelöste Stoffe können parazellulär nur schwer passieren.  An der apikalen (gallenseitigen) Membran werden Natriumionen mittels

eines Natrium-Wasserstoffionen-Exchanger (NHE) elektroneutral gegen H+, und Chlorid gegen Bicarbonat mittels Cl-/HCO3--Exchanger

getauscht (der luminale pH-Wert sinkt, weil ersterer Mechanismus etwas

rascher arbeitet). Die apikale Membran enthält Aquaporin-8.

An der apikalen (gallenseitigen) Membran werden Natriumionen mittels

eines Natrium-Wasserstoffionen-Exchanger (NHE) elektroneutral gegen H+, und Chlorid gegen Bicarbonat mittels Cl-/HCO3--Exchanger

getauscht (der luminale pH-Wert sinkt, weil ersterer Mechanismus etwas

rascher arbeitet). Die apikale Membran enthält Aquaporin-8. Die basolaterale (blutseitige, sinusoidale) Membran verfügt über besonders zahlreiche Na-K-ATPasen (transportieren 3 Na+ gegen 2 K+), Kalium- und Chloridkanäle sowie Aquaporin-1, das auch in der apikalen Membran vorkommt (

Die basolaterale (blutseitige, sinusoidale) Membran verfügt über besonders zahlreiche Na-K-ATPasen (transportieren 3 Na+ gegen 2 K+), Kalium- und Chloridkanäle sowie Aquaporin-1, das auch in der apikalen Membran vorkommt ( Abbildung).

Abbildung).  ,

welche den Zustrom in die, und Abstrom aus der Gallenblase vom / in den

ductus cysticus reguliert. Durch diesen Verschlussmechanismus wird z.B.

ein Austreten von Gallenflüssigkeit bei Druckerhöhung im Bauchraum

verhindert.

,

welche den Zustrom in die, und Abstrom aus der Gallenblase vom / in den

ductus cysticus reguliert. Durch diesen Verschlussmechanismus wird z.B.

ein Austreten von Gallenflüssigkeit bei Druckerhöhung im Bauchraum

verhindert. s. dort).

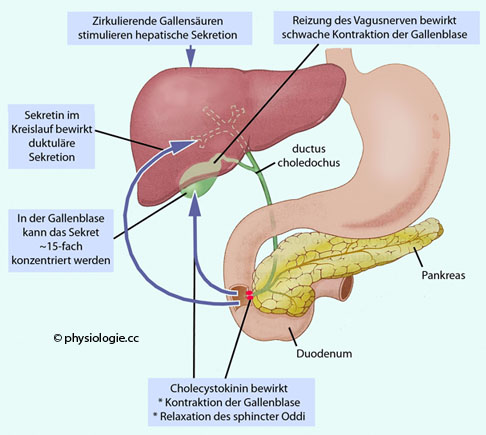

s. dort).| Sekretin regt die Bildung bicarbonatreichen Gallesekrets an |

(Anwendung

zum Weitertransport von Gallengrieß).

(Anwendung

zum Weitertransport von Gallengrieß).  Cholekinetika

Cholekinetika  sind Stoffe, welche die Entleerung der Gallenblase fördern; Spasmolytika

können den Effekt unterstützen (Senkung des Abflusswiderstandes). Der

wichtigste physiologische Anreger der Gallenblasenmotorik ist Cholezystokinin (CCK),

das seinen Namen dieser Wirkung verdankt (chole = Galle, cysto = Blase,

kinein = bewegen).

sind Stoffe, welche die Entleerung der Gallenblase fördern; Spasmolytika

können den Effekt unterstützen (Senkung des Abflusswiderstandes). Der

wichtigste physiologische Anreger der Gallenblasenmotorik ist Cholezystokinin (CCK),

das seinen Namen dieser Wirkung verdankt (chole = Galle, cysto = Blase,

kinein = bewegen).

Abbildung: Dynamik des Gallensystems

Abbildung: Dynamik des Gallensystems

Füllung (Relaxation): Pankreatisches Polypeptid (PP), vasoaktives intestinales Peptid (VIP) und Somatostatin

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase; dadurch kann sie sich passiv füllen. Die Sekretion dieser

Hormone wird im Zug der Verdauungstätigkeit angeregt: PP bei

Anwesenheit von Peptiden im Darm, VIP durch fettreiche Nahrung, und

Somatostatin durch Gastrin und hohe Proteinkonzentration im Magen. FGF19 entspannt die Wand der Gallenblase (vgl. oben).

Füllung (Relaxation): Pankreatisches Polypeptid (PP), vasoaktives intestinales Peptid (VIP) und Somatostatin

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase; dadurch kann sie sich passiv füllen. Die Sekretion dieser

Hormone wird im Zug der Verdauungstätigkeit angeregt: PP bei

Anwesenheit von Peptiden im Darm, VIP durch fettreiche Nahrung, und

Somatostatin durch Gastrin und hohe Proteinkonzentration im Magen. FGF19 entspannt die Wand der Gallenblase (vgl. oben). Kontraktion (Cholerese): Fettreiche Nahrung im Duodenum löst aber dann - innerhalb von ~2 Minuten - Gallenblasenkontraktion aus, vermittelt durch Cholezystokinin

Kontraktion (Cholerese): Fettreiche Nahrung im Duodenum löst aber dann - innerhalb von ~2 Minuten - Gallenblasenkontraktion aus, vermittelt durch Cholezystokinin  . Auch der Parasympathikus regt die Kontraktion (muskarinerg) an. 2-6 Kontraktionen werden pro Minute in der glatten Muskulatur der Blasenwand ausgelöst; der maximale Druck in der Gallenblase beträgt 25-30 mmHg (~4 kPa). Der Druck überwindet den Strömungswiderstand des ductus cysticus und des 3-10 cm langen ductus choledochus

. Auch der Parasympathikus regt die Kontraktion (muskarinerg) an. 2-6 Kontraktionen werden pro Minute in der glatten Muskulatur der Blasenwand ausgelöst; der maximale Druck in der Gallenblase beträgt 25-30 mmHg (~4 kPa). Der Druck überwindet den Strömungswiderstand des ductus cysticus und des 3-10 cm langen ductus choledochus  , mit ihrem Außendurchmesser von nur ~2 mm.

, mit ihrem Außendurchmesser von nur ~2 mm. Abbildung).

Abbildung).| Der

Gallensäurepool rezirkuliert mehrmals täglich. Neusynthese reicht nicht

aus, um eine blockierte Rückresorption der Gallensäuren zu kompensieren |

Abbildung: Gallensäuren - Pool und enterohepatisches Recycling

Abbildung: Gallensäuren - Pool und enterohepatisches Recycling

| Enterohepatisches

Recycling von Gallensäuren: Leberzelle → Gallengänge → Dünndarm →

Enterozyt → Pfortader → Lebersinusoide → Leberzelle |

Die basolaterale (sinusoidale) Membran verfügt dazu über ein natriumgekoppeltes Transporterprotein (NTCP: Natrium-taurocholate cotransporting peptide) und natriumunabhängige organische-Anionen-Transporter (OATP: Organic anion transport protein)

Die basolaterale (sinusoidale) Membran verfügt dazu über ein natriumgekoppeltes Transporterprotein (NTCP: Natrium-taurocholate cotransporting peptide) und natriumunabhängige organische-Anionen-Transporter (OATP: Organic anion transport protein)  Auf der apikalen (kanalikulären) Seite bewirken mindestens zwei

ATP-abhängige Systeme den Export in die Gallenflüssigkeit, genannt BSEP

(Bile salt export pump) und MRP2 (Multidrug resistance-associated protein 2) (

Auf der apikalen (kanalikulären) Seite bewirken mindestens zwei

ATP-abhängige Systeme den Export in die Gallenflüssigkeit, genannt BSEP

(Bile salt export pump) und MRP2 (Multidrug resistance-associated protein 2) ( s. dort).

s. dort).  s. auch dort

s. auch dort ist

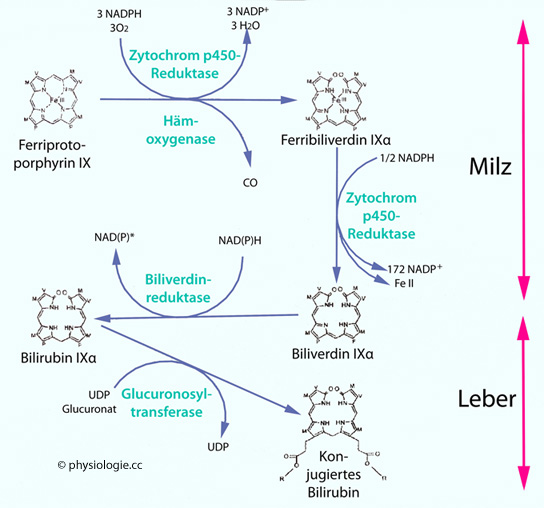

der primäre Gallenfarbstoff. Er entsteht aus dem Abbau von Hämoglobin

durch Zellen des retikulo-endothelialen Systems - insbesondere in der Milz - aus gealterten Erythrozyten (~80%) sowie (20%) aus anderen Quellen, wie hepatischen Enzymsystemen (P450 etc). Bilirubin

ist wasserunlöslich; durch Bindung an Plasmaprotein (vorwiegend

Albumin) wird es löslich und transportfähig. Normalerweise liegt

Bilirubin im Blut zum Großteil in unkonjugierter ("indirekter") Form

vor, also proteingebunden.

ist

der primäre Gallenfarbstoff. Er entsteht aus dem Abbau von Hämoglobin

durch Zellen des retikulo-endothelialen Systems - insbesondere in der Milz - aus gealterten Erythrozyten (~80%) sowie (20%) aus anderen Quellen, wie hepatischen Enzymsystemen (P450 etc). Bilirubin

ist wasserunlöslich; durch Bindung an Plasmaprotein (vorwiegend

Albumin) wird es löslich und transportfähig. Normalerweise liegt

Bilirubin im Blut zum Großteil in unkonjugierter ("indirekter") Form

vor, also proteingebunden.

Abbildung: Bilirubinausscheidung

Abbildung: Bilirubinausscheidung

Eisen (das von Transferrin aufgenommen wird),

Eisen (das von Transferrin aufgenommen wird),  Globin (dessen Aminosäuren wiederverwertet werden) und

Globin (dessen Aminosäuren wiederverwertet werden) und  Häm. Dieses wird - nach Öffnen der Ringverbindung des Hämoglobins zu vier Pyrrolkernen - zu Biliverdin und rasch weiter zu Bilirubin umgewandelt.

Häm. Dieses wird - nach Öffnen der Ringverbindung des Hämoglobins zu vier Pyrrolkernen - zu Biliverdin und rasch weiter zu Bilirubin umgewandelt.  Bilirubin (Serum, Plasma)

Bilirubin (Serum, Plasma)

Zum Bilirubinspiegel bei Neugeborenen / Kindern s. dort

Zum Bilirubinspiegel bei Neugeborenen / Kindern s. dort

Abbildung: Bilirubinstoffwechsel

Abbildung: Bilirubinstoffwechsel

elektrogene Bilirubintranslokase

elektrogene Bilirubintranslokase

mittels Austausch gegen Chloiridionen (ohne Natrium; organischer Anionentransporter OATP-1)

mittels Austausch gegen Chloiridionen (ohne Natrium; organischer Anionentransporter OATP-1)

elektroneutraler Transport

elektroneutraler Transport

Abbildung: Konversion von Häm (Ferriprotoporphyrin IX) zu Bilirubin IXα

Abbildung: Konversion von Häm (Ferriprotoporphyrin IX) zu Bilirubin IXα vgl. dort

vgl. dort

80% mit Glukuronat

80% mit Glukuronat

10% mit Sulfat

10% mit Sulfat

10% mit anderen Begleitstoffen

10% mit anderen Begleitstoffen mittels aktiven Transports in die Galle: Der organische

Aniontransporter MRP2 (Multidrug resistance-associated protein 2 - ein

Mitglied der ATP-binding cassette-Familie) tut dies unter ATP-Verbrauch

mittels aktiven Transports in die Galle: Der organische

Aniontransporter MRP2 (Multidrug resistance-associated protein 2 - ein

Mitglied der ATP-binding cassette-Familie) tut dies unter ATP-Verbrauch übergeführt und mit dem Stuhl ausgeschieden (40-280 mg/d). Am Bilirubinabbau im Darm ist die Darmflora beteiligt.

übergeführt und mit dem Stuhl ausgeschieden (40-280 mg/d). Am Bilirubinabbau im Darm ist die Darmflora beteiligt. Mukoviszidose

(=zystische Fibrose) führt wegen der gestörten Leber- und

Gallenwegsfunktion (s. oben) zu Leberzirrhose und Gallensteinen bei

erwachsenen Patienten.

Mukoviszidose

(=zystische Fibrose) führt wegen der gestörten Leber- und

Gallenwegsfunktion (s. oben) zu Leberzirrhose und Gallensteinen bei

erwachsenen Patienten.  Die hohe

Cholesterinkonzentration (10-16 mM) der Blasengalle kann zu

Gallensteinbildung führen. Der Anteil der Bevölkerung

mit Gallensteinen beträgt bei uns mehr als 10%; meistens (80-90%) handelt

es sich um Cholesterinsteine, beim Rest vor allem um Pigmentsteine.

Die hohe

Cholesterinkonzentration (10-16 mM) der Blasengalle kann zu

Gallensteinbildung führen. Der Anteil der Bevölkerung

mit Gallensteinen beträgt bei uns mehr als 10%; meistens (80-90%) handelt

es sich um Cholesterinsteine, beim Rest vor allem um Pigmentsteine. Steigt der Bilirubinspiegel

im Blut (Normalwert: ≤1 mg/dl Plasma), kann Gelbsucht (Ikterus

Steigt der Bilirubinspiegel

im Blut (Normalwert: ≤1 mg/dl Plasma), kann Gelbsucht (Ikterus  , jaundice)

auftreten.

, jaundice)

auftreten. Übermäßiger Hämoglobinabbau (z.B. Hämolyse) führt zu prähepatischer,

Übermäßiger Hämoglobinabbau (z.B. Hämolyse) führt zu prähepatischer,  ein Defekt in den

Leberzellen (Störung von Transport, Konjugation oder Sekretion von Bilirubin) zu intrahepatischer,

ein Defekt in den

Leberzellen (Störung von Transport, Konjugation oder Sekretion von Bilirubin) zu intrahepatischer,  Abflusshindernis in den Gallenwegen (Gallengangsverschluss) zu

posthepatischer Form.

Abflusshindernis in den Gallenwegen (Gallengangsverschluss) zu

posthepatischer Form.  Sind die ableitenden Gallenwege verlegt (z.B. durch einen

Gallenstein), kann Bilirubin nicht mehr in den Darm übertreten, es tritt ein posthepatischer Ikterus auf.

Sind die ableitenden Gallenwege verlegt (z.B. durch einen

Gallenstein), kann Bilirubin nicht mehr in den Darm übertreten, es tritt ein posthepatischer Ikterus auf.  Gallenpflichtige Stoffe (Bilirubin, Gallensäuren, Cholesterin) stauen

sich zurück, ihre Plasmakonzentration steigt an.

Gallenpflichtige Stoffe (Bilirubin, Gallensäuren, Cholesterin) stauen

sich zurück, ihre Plasmakonzentration steigt an.  Die Konzentration von Urobilinogen

sinkt hingegen im Blutplasma, weil Bilirubin nicht mehr in den Darm

gelangt und dem bakteriellen Abbau zu Urobilinogen nicht mehr zugeführt

wird. So gelangt auch kein Urobilinogen mehr (via enterohepatischen Kreislauf) in das Blut.

Die Konzentration von Urobilinogen

sinkt hingegen im Blutplasma, weil Bilirubin nicht mehr in den Darm

gelangt und dem bakteriellen Abbau zu Urobilinogen nicht mehr zugeführt

wird. So gelangt auch kein Urobilinogen mehr (via enterohepatischen Kreislauf) in das Blut.

Die Leber sezerniert im Schnitt 0,7 l isotone Gallenflüssigkeit pro Tag; Leberzellen produzieren 4/5 (anregbar durch Choleretika: kanalikuläre Sekretion, bestehend aus einem konstanten und einem gallensäureabhängigen Anteil), Gallengangsepithelien 1/5 (duktuläre Sekretion). Natrium und Wasser wandern parazellulär in das Lumen, Chlorid wird apikal sezerniert. Sekretin, Glucagon,

VIP, GRP fördern die Sekretion, Somatostatin hemmt sie. Sekretin erhöht

die Bicarbonatkonzentration bis auf ~75 mM Die Leber sezerniert im Schnitt 0,7 l isotone Gallenflüssigkeit pro Tag; Leberzellen produzieren 4/5 (anregbar durch Choleretika: kanalikuläre Sekretion, bestehend aus einem konstanten und einem gallensäureabhängigen Anteil), Gallengangsepithelien 1/5 (duktuläre Sekretion). Natrium und Wasser wandern parazellulär in das Lumen, Chlorid wird apikal sezerniert. Sekretin, Glucagon,

VIP, GRP fördern die Sekretion, Somatostatin hemmt sie. Sekretin erhöht

die Bicarbonatkonzentration bis auf ~75 mM  Organische Bestandteile der Galle sind durch Konjugation wasserlöslich gemachte Stoffe sowie gallensaure Salze (Cholsäure, Chenodesoxycholsäure), die ~50% aller gelösten Bestandteile ausmachen. Rückresorbierte Gallensäuren (auch Desoxycholsäure, ) hemmen die hepatische 7α-Hydroxylase und damit die de-novo-Synthese aus Cholesterin. Cholsäure ist am stärksten, am geringsten wasserlöslich. Je

mehr Gallensäuren sezerniert werden, desto höher ist auch die

Ausscheidung von Cholesterin und Phospholipiden. Phospholipide

(vor allem Lezithin) lagern sich nur in Anwesenheit gallensaurer Salze

in Mizellen ein. Cholesterin (~4% der gelösten Bestandteile) reichert

sich im Zentrum der Mizellen an; 2% sind

Gallenfarbstoffe, vor allem Bilirubin. Der pH der Blasengalle (bis 7,3) und hohe Konzentration gallensaurer Salze (50-200 mM) und Phospholipide (20-30 mM) erhöhen die Ca++-Löslichkeit und verhindern Kristallisation Organische Bestandteile der Galle sind durch Konjugation wasserlöslich gemachte Stoffe sowie gallensaure Salze (Cholsäure, Chenodesoxycholsäure), die ~50% aller gelösten Bestandteile ausmachen. Rückresorbierte Gallensäuren (auch Desoxycholsäure, ) hemmen die hepatische 7α-Hydroxylase und damit die de-novo-Synthese aus Cholesterin. Cholsäure ist am stärksten, am geringsten wasserlöslich. Je

mehr Gallensäuren sezerniert werden, desto höher ist auch die

Ausscheidung von Cholesterin und Phospholipiden. Phospholipide

(vor allem Lezithin) lagern sich nur in Anwesenheit gallensaurer Salze

in Mizellen ein. Cholesterin (~4% der gelösten Bestandteile) reichert

sich im Zentrum der Mizellen an; 2% sind

Gallenfarbstoffe, vor allem Bilirubin. Der pH der Blasengalle (bis 7,3) und hohe Konzentration gallensaurer Salze (50-200 mM) und Phospholipide (20-30 mM) erhöhen die Ca++-Löslichkeit und verhindern Kristallisation Etwa die Hälfte

der Lebergalle gelangt in die Gallenblase und wird modifiziert (Na/H- und Cl/Bicarbonat- Austauscher in der luminalen,

Na/K-ATPase und K/Cl-Kanäle in der basolateralen Membran, sowie Aquaporine).

Die Chloridkonzentration sinkt so sehr ab, dass sie (trotz Eindickung

des Sekrets) niedriger liegt als in der Lebergalle (dafür ist

Bicarbonat angereichert). Die

basolaterale (sinusoidale) Membran verfügt über NTCP und OATP, die

apikale (kanalikuläre) über BSEP und MRP2; die Kapazität dieser Systeme wird

nur selten überschritten. Besonders konzentriert sind Phospholipide

(10-fach), Gallenfarbstoffe (5-fach), Calciumionen und Gallensäuren (~4-fach), Cholesterin (2,5fach). Kalium ist dreimal konzentrierter als im Serum. Gallensäuren werden bis zu 10-mal täglich rückresorbiert (15-30 g/d) und

erneut ausgeschieden Etwa die Hälfte

der Lebergalle gelangt in die Gallenblase und wird modifiziert (Na/H- und Cl/Bicarbonat- Austauscher in der luminalen,

Na/K-ATPase und K/Cl-Kanäle in der basolateralen Membran, sowie Aquaporine).

Die Chloridkonzentration sinkt so sehr ab, dass sie (trotz Eindickung

des Sekrets) niedriger liegt als in der Lebergalle (dafür ist

Bicarbonat angereichert). Die

basolaterale (sinusoidale) Membran verfügt über NTCP und OATP, die

apikale (kanalikuläre) über BSEP und MRP2; die Kapazität dieser Systeme wird

nur selten überschritten. Besonders konzentriert sind Phospholipide

(10-fach), Gallenfarbstoffe (5-fach), Calciumionen und Gallensäuren (~4-fach), Cholesterin (2,5fach). Kalium ist dreimal konzentrierter als im Serum. Gallensäuren werden bis zu 10-mal täglich rückresorbiert (15-30 g/d) und

erneut ausgeschieden  Die Kapazität der Gallenblase beträgt bis zu 50 ml. Es gibt Faktoren, welche die Füllung begünstigen (Relaxation): Pankreatisches

Polypeptid, vasoaktives intestinales Peptid und Somatostatin

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase:

Pankreatisches Polypeptid (Peptide im Darm), vasoaktives intestinales

Peptid (Fette im Darm) und Somatostatin (Proteine im Magen)

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase; dadurch kann sie sich passiv füllen. Andere Faktoren regen Kontraktion und damit Entleerung der Gallenblase an (Cholerese, 2-6 Kontraktionen pro Minute, Maximaldruck ~4 kPa): CCK (Fette im Duodenum), parasympathischer Einfluss (muskarinerg). CCK wirkt choleretisch und widerstandssenkend (relaxiert den m. sphincter Oddi) Die Kapazität der Gallenblase beträgt bis zu 50 ml. Es gibt Faktoren, welche die Füllung begünstigen (Relaxation): Pankreatisches

Polypeptid, vasoaktives intestinales Peptid und Somatostatin

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase:

Pankreatisches Polypeptid (Peptide im Darm), vasoaktives intestinales

Peptid (Fette im Darm) und Somatostatin (Proteine im Magen)

stabilisieren das Membranpotential der Muskelzellen in der Wand der

Gallenblase; dadurch kann sie sich passiv füllen. Andere Faktoren regen Kontraktion und damit Entleerung der Gallenblase an (Cholerese, 2-6 Kontraktionen pro Minute, Maximaldruck ~4 kPa): CCK (Fette im Duodenum), parasympathischer Einfluss (muskarinerg). CCK wirkt choleretisch und widerstandssenkend (relaxiert den m. sphincter Oddi) Der primäre Gallenfarbstoff Bilirubin entsteht aus dem Abbau von Hämoglobin (Häm → Biliverdin → Bilirubin) aus Erythrozyten (~80%) und anderen Quellen, wie hepatischen Enzymsystemen (200-300 mg/d). Bilirubin wird im Blut großteils (>80%) unkonjugiert, proteingebunden transportiert ("indirektes" Bilirubin). Leberzellen konjugieren das Bilirubin (UDP-Glukuronyltransferase) und

geben es wieder ab ("direktes", konjugiertes, nicht-albumingebundenes

Bilirubin: <20%). Normalerweise beträgt dieser Anteil weniger als

20% des Gesamt-Bilirubins im Blutserum. Zum Großteil wird es mit der

Galle ausgeschieden (Fäzes: Urobilinogen, Bilirubinglukuronid, Sterkobilinogen, Sterkobilin), zu einem geringen Teil mit dem Harn (→ Urobilinogen → Urobilin) Der primäre Gallenfarbstoff Bilirubin entsteht aus dem Abbau von Hämoglobin (Häm → Biliverdin → Bilirubin) aus Erythrozyten (~80%) und anderen Quellen, wie hepatischen Enzymsystemen (200-300 mg/d). Bilirubin wird im Blut großteils (>80%) unkonjugiert, proteingebunden transportiert ("indirektes" Bilirubin). Leberzellen konjugieren das Bilirubin (UDP-Glukuronyltransferase) und

geben es wieder ab ("direktes", konjugiertes, nicht-albumingebundenes

Bilirubin: <20%). Normalerweise beträgt dieser Anteil weniger als

20% des Gesamt-Bilirubins im Blutserum. Zum Großteil wird es mit der

Galle ausgeschieden (Fäzes: Urobilinogen, Bilirubinglukuronid, Sterkobilinogen, Sterkobilin), zu einem geringen Teil mit dem Harn (→ Urobilinogen → Urobilin) |