Dickdarm, Kontinenz und Defäkation

Dickdarm, Kontinenz und Defäkation

Bauhin-Klappe: Caspar Bauhin

Bauhin-Klappe: Caspar Bauhin| Der Dickdarm enthält den Großteil der Darmflora. Diese schützt vor mikrobieller Überwucherung des Darms und bildet einige Vitamine (K, B12) und resorbierbare Energieträger. Die Motorik des Colons - tonische Inhibition, Peristaltik (colonic migrating motor complexes) und Antiperistaltik, Massenbewegungen (high-amplitude propagating contractions) - ist komplex gesteuert (mehrfache inhibitorische und exzitatorische Rückkopplungsmechanismen). Sie hat hohe Aufnahmekapazität und transportiert meist langsam, zeigt aber auch kraftvolle Misch- und Transportbewegungen. Segmentations- und Pendelbewegungen sowie reflektorisch (gastro-kolisch, ileo-kolisch) ausgelöste “Massenbewegungen” (3-4 pro Tag) befördern den Coloninhalt ins Rectum - das löst Stuhldrang aus. Die Passagezeit des Chymus im Dickdarm beträgt (soferne keine Diarrhoe auftritt) zwischen 5 und 70 Stunden. Die Resorptionsoberfläche des Colons und Enddarms ist mit ~1 m2 vergleichsweise gering, reicht aber für die Aufnahme von Flüssigkeit, kurzkettigen Fettsäuren (aus dem bakteriellen Metabolismus) und Pharmaka (Suppositorien). Die Resorption von Wasser ist an die Aufnahme von Elektrolyten geknüpft. Na/K-ATPase, Natriumkanäle, Na/H-Austauscher bauen - angeregt u.a. durch Aldosteron - osmotische Gradienten auf und dicken den Stuhl dadurch ein. Die Resorption von Flüssigkeit aus dem Dickdarm unterstützt auch den Kreislauf durch Stabilisierung des Blutvolumens. Das "Kontinenzorgan" am Darmausgang (Analsphincter, Venenpolster) bewirkt Dichtigkeit des Darmausgangs, vor allem durch einen hohen Ruhetonus des glattmuskulären m. sphincter ani internus. Der quergestreifte m. sphincter ani externus ist willkürlich steuerbar. Dehnung des Rectums verringert reflektorisch den Sphinctertonus am Beginn einer Defäkation (Reflexzentrum im Sakralmark, übergeordnete Kontrolle durch das Gehirn). |

Resorption im Colon

Resorption im Colon  Resorption im Rectum

Resorption im Rectum  Steuerung der Colon-Motorik

Steuerung der Colon-Motorik  Kontinenz

Kontinenz  Defäkation

Defäkation

Stuhl: Zusammensetzung, Untersuchung

Stuhl: Zusammensetzung, Untersuchung

Core messages

Core messages

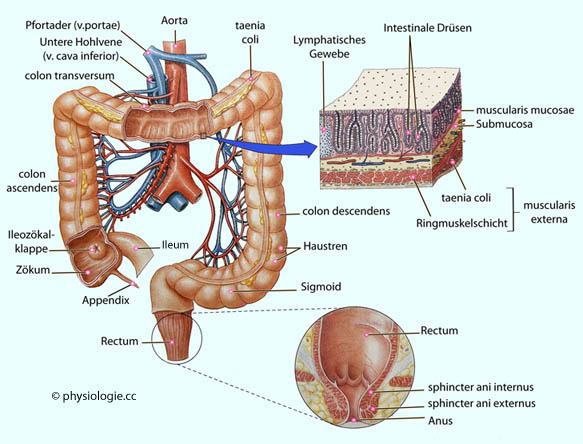

Abbildung: Struktur des Dickdarns

Abbildung: Struktur des Dickdarns

, ileocecal sphincter,

, ileocecal sphincter,  Abbildung) vorübergehend

öffnen, um die Passage vom Ileum in das Zökum (Blinddarm) freizugeben.

Sie steht unter der Kontrolle parasympathischer (Vagus),

sympathischer und enterisch-nervöser Einflüsse. Der Lumendruck im

Bereich

der Klappe ist generell höher als

davor oder dahinter (positiver Ruhedruck), ändert sich aber

reflektorisch: Dehnung des Ileum relaxiert, Dehnung im Colon tonisiert

den Sphincter.

Dadurch wird einerseits Darminhalt in den Dickdarm befördert,

endererseits eine retrograde Passage erschwert (

Abbildung) vorübergehend

öffnen, um die Passage vom Ileum in das Zökum (Blinddarm) freizugeben.

Sie steht unter der Kontrolle parasympathischer (Vagus),

sympathischer und enterisch-nervöser Einflüsse. Der Lumendruck im

Bereich

der Klappe ist generell höher als

davor oder dahinter (positiver Ruhedruck), ändert sich aber

reflektorisch: Dehnung des Ileum relaxiert, Dehnung im Colon tonisiert

den Sphincter.

Dadurch wird einerseits Darminhalt in den Dickdarm befördert,

endererseits eine retrograde Passage erschwert ( Abbildung unten).

Abbildung unten).

Abbildung: Zeitverlauf des intraluminalen Drucks auf der Höhe der Ileozäkalklappe bei Dehnung des Ileum und des Colon

Abbildung: Zeitverlauf des intraluminalen Drucks auf der Höhe der Ileozäkalklappe bei Dehnung des Ileum und des Colon

Resorption

von Flüssigkeit und Elektrolyten, wodurch auch die Konsistenz des

Stuhls beeinflusst wird. Diese Aufgabe übernimmt vor allem das colon

ascendens und transversum.

Resorption

von Flüssigkeit und Elektrolyten, wodurch auch die Konsistenz des

Stuhls beeinflusst wird. Diese Aufgabe übernimmt vor allem das colon

ascendens und transversum. Resorption kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs, short-chain fatty acids), die durch bakterielle Fermentation aus Ballaststoffen gewonnen werden.

Resorption kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs, short-chain fatty acids), die durch bakterielle Fermentation aus Ballaststoffen gewonnen werden. Zwischenspeicherung des Dickdarminhalts (Reservoirfunktion), insbesondere im colon descendens und Rectosigmoid.

Zwischenspeicherung des Dickdarminhalts (Reservoirfunktion), insbesondere im colon descendens und Rectosigmoid. Kontrollierte Entleerung des Stuhls (Defäkation).

Kontrollierte Entleerung des Stuhls (Defäkation).

Abbildung: Wand des Colons

Abbildung: Wand des Colons

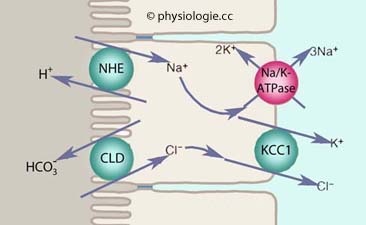

Die Colonschleimhaut resorbiert aus dem Lumen Kochsalz und sezerniert Kaliumbicarbonat (Abbildungen unten). Letzteres dient zur Pufferung von kurzkettigen Fettsäuren

(Acetessigsäure, Buttersäure, Propionsäure), die durch bakteriellen

Abbau von pflanzlichen Faserstoffen entstehen und den Hauptteil der

Anionen im Colon ausmachen.

Die Colonschleimhaut resorbiert aus dem Lumen Kochsalz und sezerniert Kaliumbicarbonat (Abbildungen unten). Letzteres dient zur Pufferung von kurzkettigen Fettsäuren

(Acetessigsäure, Buttersäure, Propionsäure), die durch bakteriellen

Abbau von pflanzlichen Faserstoffen entstehen und den Hauptteil der

Anionen im Colon ausmachen.  Abbildung und

Abbildung und  vgl. dort).

vgl. dort).

Abbildung: Elektroneutrale Kochsalzresorption

Abbildung: Elektroneutrale Kochsalzresorption

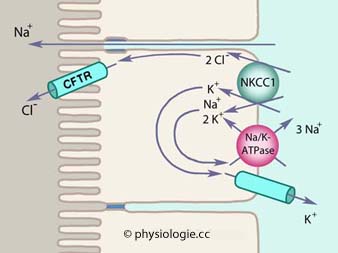

Abbildung: Elektrogene Kochsalzresorption im Colon

Abbildung: Elektrogene Kochsalzresorption im Colon Abbildung oben)

Abbildung oben)

Abbildung), allerdings nur geringgradig - wegen des relativ hohen Widerstandes (im Vergleich zum Dünndarm ist das Schlussleistensystem dichter) wird der transepitheliale Weg bevorzugt (s. oben).

Abbildung), allerdings nur geringgradig - wegen des relativ hohen Widerstandes (im Vergleich zum Dünndarm ist das Schlussleistensystem dichter) wird der transepitheliale Weg bevorzugt (s. oben).

Abbildung: Chloridsekretion im Darm

Abbildung: Chloridsekretion im Darm

Aus dem Dickdarm können auch Pharmaka aufgenommen werden, allerdings ist die Resorptionsoberfläche mit ~1 m2 relativ gering (Dünndarm: >100 m2)

und die Füllung kann sehr unterschiedlich, die Dosierung von im Colon applizierten Pharmaka ungenau sein.

Aus dem Dickdarm können auch Pharmaka aufgenommen werden, allerdings ist die Resorptionsoberfläche mit ~1 m2 relativ gering (Dünndarm: >100 m2)

und die Füllung kann sehr unterschiedlich, die Dosierung von im Colon applizierten Pharmaka ungenau sein.

Abbildung: Venöse Abflüsse aus dem Rectum

Abbildung: Venöse Abflüsse aus dem Rectum

hat eine Resorptionsfläche von 400-700 cm2, also 4-7% der Gesamtfläche des Dickdarms.

hat eine Resorptionsfläche von 400-700 cm2, also 4-7% der Gesamtfläche des Dickdarms.  Abbildung).

Abbildung).| Ballaststoffe (dietary fiber) verkürzen die Passagezeit im Dickdarm |

Peristaltik,

Peristaltik, Haustrierungen (segmentale Bewegungen) - rhythmische Segmentations- und Pendelbewegungen

haben eine Frequenz von ~5/min - und

Haustrierungen (segmentale Bewegungen) - rhythmische Segmentations- und Pendelbewegungen

haben eine Frequenz von ~5/min - und propulsive Massenbewegungen,

bei denen Haustrierungen verschwinden, Tänien erschlaffen und

Darminhalt entlang des erschlafften Colons analwärts gelangt (oft

synchron mit einem gastrokolischen Reflex). Diese Massenbewegungen treten etwa 2-3mal täglich auf.

propulsive Massenbewegungen,

bei denen Haustrierungen verschwinden, Tänien erschlaffen und

Darminhalt entlang des erschlafften Colons analwärts gelangt (oft

synchron mit einem gastrokolischen Reflex). Diese Massenbewegungen treten etwa 2-3mal täglich auf.

Abbildung: Tonische Inhibition im Dickdarm

Abbildung: Tonische Inhibition im Dickdarm

Abbildung). Man spricht von einem

"okkulten Reflex" - er hemmt vor allem Neuronen, die in die Peristaltik

bzw. in rhythmische motorische Wellen des Dickdarms (colonic migrating motor complexes, CMMCs) involviert sind.

Abbildung). Man spricht von einem

"okkulten Reflex" - er hemmt vor allem Neuronen, die in die Peristaltik

bzw. in rhythmische motorische Wellen des Dickdarms (colonic migrating motor complexes, CMMCs) involviert sind.

Abbildung: Entstehung rhythmischer Transportwellen (CMMCs) im Dickdarm

Abbildung: Entstehung rhythmischer Transportwellen (CMMCs) im Dickdarm

-

granulierte, gut färbbare neuroendokrine Zellen in der Darmmukosa -

serotoninerg Rezeptoren an intrinsisch primär-afferenten Neuronen (IPANs).

Diese fördern die Erregbarkeit sensorischer Neuronen, was wiederum

Aktivitätsmuster in der Darmmuskulatur triggert. Dabei erfolgt die

Aktivierung der Motorik über mehrere Zwischenstufen, was zahlreiche

Möglichkeiten der Kontrolle und Beeinflussung der Dickdarmmotorik

ergibt (

-

granulierte, gut färbbare neuroendokrine Zellen in der Darmmukosa -

serotoninerg Rezeptoren an intrinsisch primär-afferenten Neuronen (IPANs).

Diese fördern die Erregbarkeit sensorischer Neuronen, was wiederum

Aktivitätsmuster in der Darmmuskulatur triggert. Dabei erfolgt die

Aktivierung der Motorik über mehrere Zwischenstufen, was zahlreiche

Möglichkeiten der Kontrolle und Beeinflussung der Dickdarmmotorik

ergibt ( Abbildung).

Abbildung). (Dichtigkeit) des Darmausgangs wird durch den geknickten Verlauf des

Rectumausgangs (erfolgt funktionell durch die Puborektalis-Muskelschlinge,

welche das Rectum hinten erfasst und nach vorne zum Schambein zieht) sowie einen dreifach geschichteten Verschlussmechanismus

ermöglicht - auch bei körperlicher Aktivität, trotz der dabei

auftretenden Druckspitzen im Bauchraum.

(Dichtigkeit) des Darmausgangs wird durch den geknickten Verlauf des

Rectumausgangs (erfolgt funktionell durch die Puborektalis-Muskelschlinge,

welche das Rectum hinten erfasst und nach vorne zum Schambein zieht) sowie einen dreifach geschichteten Verschlussmechanismus

ermöglicht - auch bei körperlicher Aktivität, trotz der dabei

auftretenden Druckspitzen im Bauchraum.  Das aus einem Venengeflecht bestehende corpus cavernosum recti direkt unter die Schleimhaut des Anus wirkt wie eine abdichtende Manschette. Bei der Defäkation wird es durch die Stuhlpassage vorübergehend ausgepresst.

Das aus einem Venengeflecht bestehende corpus cavernosum recti direkt unter die Schleimhaut des Anus wirkt wie eine abdichtende Manschette. Bei der Defäkation wird es durch die Stuhlpassage vorübergehend ausgepresst. Sympathisch-efferente

Fasern (präganglionär) aus L1-L3 ziehen zum ggl. mesentericum inferius und

von dort (postganglionär) zum glattmuskulären m. sphincter ani internus, den sie zu einem Dauertonus anregen.

Sympathisch-efferente

Fasern (präganglionär) aus L1-L3 ziehen zum ggl. mesentericum inferius und

von dort (postganglionär) zum glattmuskulären m. sphincter ani internus, den sie zu einem Dauertonus anregen.

Somatisch-efferente Fasern aus dem Sakralmark ziehen über den N. pudendus

Somatisch-efferente Fasern aus dem Sakralmark ziehen über den N. pudendus  zum M. sphincter ani externus, den sie tonisieren (3 in der

zum M. sphincter ani externus, den sie tonisieren (3 in der  Abbildung rechts unten).

Dieser Mechanismus tritt in Gang, wenn das (üblicherweise leere) Rectum

gefüllt wird und unterstützt die Kontinenz des Darmausganges, bis der

Defäkationsreflex freigegeben wird.

Abbildung rechts unten).

Dieser Mechanismus tritt in Gang, wenn das (üblicherweise leere) Rectum

gefüllt wird und unterstützt die Kontinenz des Darmausganges, bis der

Defäkationsreflex freigegeben wird.

Abbildung: Kontinenzorgan

Abbildung: Kontinenzorgan

Abbildung):

Abbildung):  Von außen verschließt

quergestreifte Muskulatur, bestehend aus Puborektalschlinge, musculus

levator ani und dem ringförmigen äußeren Schließmuskel (m. sphincter ani

externus) den Analausgang. Der äußere Schließmuskel wird somatomotorisch durch den

N. pudendus (aus dem Sakralmark,

Von außen verschließt

quergestreifte Muskulatur, bestehend aus Puborektalschlinge, musculus

levator ani und dem ringförmigen äußeren Schließmuskel (m. sphincter ani

externus) den Analausgang. Der äußere Schließmuskel wird somatomotorisch durch den

N. pudendus (aus dem Sakralmark,  Abbildung ganz oben) kontrolliert.

Abbildung ganz oben) kontrolliert.  Als mittlere

Schicht wirkt ein glattmuskulärer Ausläufer der Darmwand mit dem m.

sphincter ani internus

(innerer Schließmuskel). Dieser ist

parasympathisch aus dem Sakralmark, sympathisch aus dem Lendenmark

versorgt. Der Sympathikus unterstützt im Sinne einer Dauertonus (der

nur während der Defäkation unterbrochen ist) die Schließfunktion (α1-adrenerg), der Parasympathikus die Relaxation (cholinerg).

Als mittlere

Schicht wirkt ein glattmuskulärer Ausläufer der Darmwand mit dem m.

sphincter ani internus

(innerer Schließmuskel). Dieser ist

parasympathisch aus dem Sakralmark, sympathisch aus dem Lendenmark

versorgt. Der Sympathikus unterstützt im Sinne einer Dauertonus (der

nur während der Defäkation unterbrochen ist) die Schließfunktion (α1-adrenerg), der Parasympathikus die Relaxation (cholinerg).  Die innere

polsterartige Abdichtung durch die Schleimhaut gewährleistet die volle

Kontinenz. Arterio-venöse Kurzschlussgefäße füllen sich durch

Kontraktion der ableitenden Venen (V. haemorrhoidalis media) mit Blut;

es ergibt sich ein Schwellkörper (corpus cavernosum recti), der den

Analkanal abdichtet.

Die innere

polsterartige Abdichtung durch die Schleimhaut gewährleistet die volle

Kontinenz. Arterio-venöse Kurzschlussgefäße füllen sich durch

Kontraktion der ableitenden Venen (V. haemorrhoidalis media) mit Blut;

es ergibt sich ein Schwellkörper (corpus cavernosum recti), der den

Analkanal abdichtet.

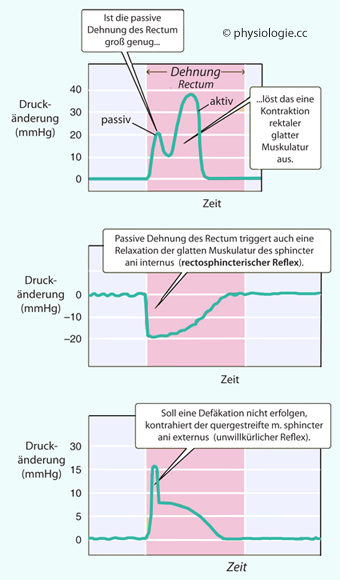

Abbildung unten) und dann für einige Zeit auf

einem niedrigenen Plateauwert (<10 mmHg) verbleibt. So wird der

Austritt von Stuhl verhindert (der Muskel bildet einen Verschlussring um das untere Rectum).

Abbildung unten) und dann für einige Zeit auf

einem niedrigenen Plateauwert (<10 mmHg) verbleibt. So wird der

Austritt von Stuhl verhindert (der Muskel bildet einen Verschlussring um das untere Rectum). integriert.

integriert.

Abbildung: Zeitverlauf des intraluminalen Drucks auf der Höhe des

inneren und äußeren Analsphincters bei Dehnung des Mastdarms (rectosphincterischer Reflex)

Abbildung: Zeitverlauf des intraluminalen Drucks auf der Höhe des

inneren und äußeren Analsphincters bei Dehnung des Mastdarms (rectosphincterischer Reflex)

Abbildung); beide Reaktionen (rectosphincterischer Reflex, Stuhldrang, meist ausgelöst durch die Anwesenheit von Stuhl im Rectum) gehen rasch vorüber, denn die Dehnungsrezeptoren adaptieren deutlich. Das Rectum kann beträchtliche Volumina speichern (maximales Volumen ~2 Liter).

Abbildung); beide Reaktionen (rectosphincterischer Reflex, Stuhldrang, meist ausgelöst durch die Anwesenheit von Stuhl im Rectum) gehen rasch vorüber, denn die Dehnungsrezeptoren adaptieren deutlich. Das Rectum kann beträchtliche Volumina speichern (maximales Volumen ~2 Liter). durch kräftige Kontraktionen des Sigmoid (parasympathischer Reflex: Dehnung Rectum → Afferenz zu Sakralmark → parasympathische Efferenz → Tonuszunahme glatte Muskulatur)

durch kräftige Kontraktionen des Sigmoid (parasympathischer Reflex: Dehnung Rectum → Afferenz zu Sakralmark → parasympathische Efferenz → Tonuszunahme glatte Muskulatur)  sowie die Bauchpresse (diese kann Spitzen-Druckwerte von über 60 mmHg erzeugen; Zwerchfell und Bauchdeckenmuskulatur kontrahieren).

sowie die Bauchpresse (diese kann Spitzen-Druckwerte von über 60 mmHg erzeugen; Zwerchfell und Bauchdeckenmuskulatur kontrahieren).| Kontraktionen des colon sigmoideum beteiligen sich an der Defäkation |

Dehnungsrezeptoren im Rectum stehen am Anfang der dehnungsafferenten Komponente (Fasern im N. splanchnicus - 1 in der

Dehnungsrezeptoren im Rectum stehen am Anfang der dehnungsafferenten Komponente (Fasern im N. splanchnicus - 1 in der  Abbildung)

Abbildung) Reflexzentren gibt es im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale

Ebene), Hirnstamm und Großhirn (supraspinale

Ebene - entwickelt sich in den ersten Lebensjahren, wobei das Halten

des Stuhls willkürlich kontrollierbar wird)

Reflexzentren gibt es im Rückenmark (parasympathisch-sakral: spinale

Ebene), Hirnstamm und Großhirn (supraspinale

Ebene - entwickelt sich in den ersten Lebensjahren, wobei das Halten

des Stuhls willkürlich kontrollierbar wird) Der parasympathisch-efferente Teil (aus S3, Fasern im N. splanchnicus - 2 in der

Der parasympathisch-efferente Teil (aus S3, Fasern im N. splanchnicus - 2 in der  Abbildung) erreicht intramurale Ganglien; postganglionäre Fasern hemmen den M. sphincter ani internus.

Abbildung) erreicht intramurale Ganglien; postganglionäre Fasern hemmen den M. sphincter ani internus.

Abbildung: Defäkationsreflex

Abbildung: Defäkationsreflex

Parasympathische Wirkung auf den gesamten Enddarm: Kontraktion des colon descendens, Sigmoid und Rectums -

cholinerg und purinerg

Parasympathische Wirkung auf den gesamten Enddarm: Kontraktion des colon descendens, Sigmoid und Rectums -

cholinerg und purinerg Relaxation

des Sphincterapparats - Abnahme des adrenergen Einflusses auf den

inneren, und des cholinergen auf den äußeren Sphincter, plus nitriderger Einfluss

Relaxation

des Sphincterapparats - Abnahme des adrenergen Einflusses auf den

inneren, und des cholinergen auf den äußeren Sphincter, plus nitriderger Einfluss Gleichzeitig wird durch Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur

und des Zwerchfells der Druck im Abdominalraum erhöht.

Gleichzeitig wird durch Anspannung der Bauchdeckenmuskulatur

und des Zwerchfells der Druck im Abdominalraum erhöht.

Abbildung: Stuhlfärbung und ihre Beurteilung

Abbildung: Stuhlfärbung und ihre Beurteilung

Zur Darmflora s. dort

Zur Darmflora s. dort Zu Darmgasen s. auch dort

Zu Darmgasen s. auch dort

Abbildung: Physiologische Zusammensetzung des Stuhls

Abbildung: Physiologische Zusammensetzung des Stuhls

Abbildung), Geruch, Zusammensetzung.

Abbildung), Geruch, Zusammensetzung. und Indol sowie Schwefelverbindungen (H2S, Thiole).

und Indol sowie Schwefelverbindungen (H2S, Thiole). Patienten sollen

nach Operationen oder längerer Bettlägrigkeit nicht unbeaufsichtigt die

Toilette aufsuchen: Betätigung der Bauchpresse kann den Blutrückstrom

aus den Extremitäten zum Herzen so behindern, dass kreislauflabile

Patienten kollabieren (vgl. Valsalva-Versuch).

Patienten sollen

nach Operationen oder längerer Bettlägrigkeit nicht unbeaufsichtigt die

Toilette aufsuchen: Betätigung der Bauchpresse kann den Blutrückstrom

aus den Extremitäten zum Herzen so behindern, dass kreislauflabile

Patienten kollabieren (vgl. Valsalva-Versuch). Erweiterte,

entzündete und thrombosierte Venen bilden Hämorrhoidalknoten, welche

(bei Hämorrhoiden

Erweiterte,

entzündete und thrombosierte Venen bilden Hämorrhoidalknoten, welche

(bei Hämorrhoiden  2. Grades nur beim Pressen, bei solchen 3. Grades

reponierbar, bei solchen 4. Grades nicht reponierbar) nach außen treten

und je nach Schweregrad konservativ bis chirurgisch behandelt werden müssen.

2. Grades nur beim Pressen, bei solchen 3. Grades

reponierbar, bei solchen 4. Grades nicht reponierbar) nach außen treten

und je nach Schweregrad konservativ bis chirurgisch behandelt werden müssen.  Durchfälle können durch bakterielle Toxine verursacht werden, welche

das Gleichgewicht der Ionen- und Wasserbewegung über die Darmwand

zugunsten der Sekretion verschieben (Choleratoxin steigert [cAMP] durch Blockade der G-Protein-Inaktivierung und Daueraktivierung der Adenylatzyklase,

Clostridientoxin steigert [cGMP] in Enterozyten). Eine einfache und wirksame

Therapie ist die orale Rehydration (Trinken von Kochsalz-Glucose-Lösungen).

Durchfälle können durch bakterielle Toxine verursacht werden, welche

das Gleichgewicht der Ionen- und Wasserbewegung über die Darmwand

zugunsten der Sekretion verschieben (Choleratoxin steigert [cAMP] durch Blockade der G-Protein-Inaktivierung und Daueraktivierung der Adenylatzyklase,

Clostridientoxin steigert [cGMP] in Enterozyten). Eine einfache und wirksame

Therapie ist die orale Rehydration (Trinken von Kochsalz-Glucose-Lösungen).

Die

Ileozäkalklappe hat einen hohen Grundtonus, lässt aber Chymus aus

dem Ileum übertreten, wenn dort der Druck ansteigt; eine retrograde

Passage (Druckanstieg im Colon) verhindert sie reflektorisch. Im

proximalen Dickdarm überwiegt Segmentationsmotorik (12-60 s Dauer, bis

50 mmHg) zur Unterstützung der Resorption von Wasser und Elektrolyten.

1-3mal pro Tag lösen Dehnungsreize in Magen und Dünndarm

Massenbewegungen aus (gastro-kolische und ileo-kolische Reflexe), dabei verschwinden distal des Kontraktionsgürtels Segmentationen

und Haustren. Gesteuert wird die Motorik durch interstitielle (Cajal-)

Zellen, Darmnerven, Nerven des autonomen Systems (Reflexe über

Mesenterialganglien und Rückenmark, deszendierende Einflüsse auf die

Dickdarmmotorik), lokale Wirkstoffe, Hormone (Gastrin und CCK fördern,

Adrenalin hemmt die Motorik im Dickdarm). Die Darmflora

(hunderte Species, 99% anaerob) bewirkt Gärungs- und Fäulnisprozesse, bildet auch Vitamine (z.B. K, B12) Die

Ileozäkalklappe hat einen hohen Grundtonus, lässt aber Chymus aus

dem Ileum übertreten, wenn dort der Druck ansteigt; eine retrograde

Passage (Druckanstieg im Colon) verhindert sie reflektorisch. Im

proximalen Dickdarm überwiegt Segmentationsmotorik (12-60 s Dauer, bis

50 mmHg) zur Unterstützung der Resorption von Wasser und Elektrolyten.

1-3mal pro Tag lösen Dehnungsreize in Magen und Dünndarm

Massenbewegungen aus (gastro-kolische und ileo-kolische Reflexe), dabei verschwinden distal des Kontraktionsgürtels Segmentationen

und Haustren. Gesteuert wird die Motorik durch interstitielle (Cajal-)

Zellen, Darmnerven, Nerven des autonomen Systems (Reflexe über

Mesenterialganglien und Rückenmark, deszendierende Einflüsse auf die

Dickdarmmotorik), lokale Wirkstoffe, Hormone (Gastrin und CCK fördern,

Adrenalin hemmt die Motorik im Dickdarm). Die Darmflora

(hunderte Species, 99% anaerob) bewirkt Gärungs- und Fäulnisprozesse, bildet auch Vitamine (z.B. K, B12) Der Dickdarm resorbiert Wasser, Salze, Fettsäuren, Vitamine. ~1 l/d Wasser gelangt aus dem Ileum in das Colon, davon werden ~90% osmotisch (mit NaCl) rückresorbiert: Die Schleimhaut resorbiert Kochsalz para- und transzellulär (apikal Na+ im Austausch gegen H+, Cl- im Austausch gegen Bicarbonat; basolateral wirken Na/K-ATPase, CFTR, K/Cl-Kotransporter) und sezerniert Kaliumbicarbonat (Pufferung von Fettsäuren). Aldosteron fördert die Na-Resorption. Das

Schlussleistensystem ist im Colon dichter als im Dünndarm, der

Aufbau osmotischer Gradienten ermöglicht die Eindickung des Stuhls. Das

Rectum (4-7% der Gesamtfläche des Dickdarms) kann Arzneimittel resorbieren - zum Teil unter Umgehung des Pfortaderkreislaufs Der Dickdarm resorbiert Wasser, Salze, Fettsäuren, Vitamine. ~1 l/d Wasser gelangt aus dem Ileum in das Colon, davon werden ~90% osmotisch (mit NaCl) rückresorbiert: Die Schleimhaut resorbiert Kochsalz para- und transzellulär (apikal Na+ im Austausch gegen H+, Cl- im Austausch gegen Bicarbonat; basolateral wirken Na/K-ATPase, CFTR, K/Cl-Kotransporter) und sezerniert Kaliumbicarbonat (Pufferung von Fettsäuren). Aldosteron fördert die Na-Resorption. Das

Schlussleistensystem ist im Colon dichter als im Dünndarm, der

Aufbau osmotischer Gradienten ermöglicht die Eindickung des Stuhls. Das

Rectum (4-7% der Gesamtfläche des Dickdarms) kann Arzneimittel resorbieren - zum Teil unter Umgehung des Pfortaderkreislaufs  Die Passagezeit des ~1,5 m langen Dickdarms beträgt ~30 (5 bis 70) Stunden. Motorische Muster sind Peristaltik, Segmentations- und

Pendelbewegungen (~5/min), propulsive Massenbewegungen. SIP ist ein

elektrophysiologisches Synzytium aus glatten Muskelzellen,

interstitiellen (Cajal-) Zellen und PDGFRα+- Zellen und wird durch NO

und Purine aktiviert. Peristaltische Aktivitätswellen des Colon (CMMCs)

haben Transportfunktion. Enterochromaffine

Zellen wirken serotoninerg auf intrinsisch primär-afferente Neuronen

(IPANs), fördern die Erregbarkeit sensorischer Neuronen und aktivieren so die Motorik. Antiperistaltische Wellen dienen der Durchmischung und unterstützen die Resorption. Peristaltik und Massenbewegungen des Colon sind die meiste Zeit unterdrückt (tonische Inhibition) Die Passagezeit des ~1,5 m langen Dickdarms beträgt ~30 (5 bis 70) Stunden. Motorische Muster sind Peristaltik, Segmentations- und

Pendelbewegungen (~5/min), propulsive Massenbewegungen. SIP ist ein

elektrophysiologisches Synzytium aus glatten Muskelzellen,

interstitiellen (Cajal-) Zellen und PDGFRα+- Zellen und wird durch NO

und Purine aktiviert. Peristaltische Aktivitätswellen des Colon (CMMCs)

haben Transportfunktion. Enterochromaffine

Zellen wirken serotoninerg auf intrinsisch primär-afferente Neuronen

(IPANs), fördern die Erregbarkeit sensorischer Neuronen und aktivieren so die Motorik. Antiperistaltische Wellen dienen der Durchmischung und unterstützen die Resorption. Peristaltik und Massenbewegungen des Colon sind die meiste Zeit unterdrückt (tonische Inhibition)  Mehrere Faktoren bedingen die Kontinenz

des Darmausgangs: Geknickter

Verlauf des Rektumausgangs, dreifach geschichteter

Verschlussmechanismus:

Außen

(quergestreift) Puborektalschlinge, musculus levator ani, m.

sphincter ani externus (innerviert durch N. pudendus); in der Mitte

(glattmuskulär) Ausläufer der

Darmwand mit dem m. sphincter ani internus - parasympathisch aus dem

Sakralmark, sympathisch aus dem

Lendenmark (L1-L3) versorgt); innen die vom corpus cavernosum

recti unterfütterte Schleimhaut.

Die Kontinenz ist durch

somatomotorische Tonisierung des äußeren und (vor allem) sympathische (α1-adrenerg) des inneren Schließmuskels gewährleistet Mehrere Faktoren bedingen die Kontinenz

des Darmausgangs: Geknickter

Verlauf des Rektumausgangs, dreifach geschichteter

Verschlussmechanismus:

Außen

(quergestreift) Puborektalschlinge, musculus levator ani, m.

sphincter ani externus (innerviert durch N. pudendus); in der Mitte

(glattmuskulär) Ausläufer der

Darmwand mit dem m. sphincter ani internus - parasympathisch aus dem

Sakralmark, sympathisch aus dem

Lendenmark (L1-L3) versorgt); innen die vom corpus cavernosum

recti unterfütterte Schleimhaut.

Die Kontinenz ist durch

somatomotorische Tonisierung des äußeren und (vor allem) sympathische (α1-adrenerg) des inneren Schließmuskels gewährleistet Gelangt Stuhl in das (meist leere) Rectum, steigt der Druck um ~20 mmHg. Dies löst

Stuhldrang (meist verhindert Kontraktion des äußeren Schließmuskels eine Stuhlentleerung) und einen rectosphincterischen Reflex aus: Beides geht rasch

vorüber, die Dehnungsrezeptoren adaptieren. Das Rectum

kann maximal ~2 Liter Volumen aufnehmen. Ist der Reiz

intensiv genug und unterbleibt eine zentrale Hemmung, steigert der

Defäkationsreflex den rectalen Druck in einer von colon descendens und Sigmoid ausgehenden

Kontraktionswelle (cholinerg / purinerg) auf ~40 mmHg, Zwerchfell und Bauchdeckenmuskulatur kontrahieren (Spitzendruck >60 mmHg), der Darmausgang wird begradigt, die Puborektalschlinge erschlafft, die Tonisierung des äußeren Schließmuskels aufgegeben, Aktivität

von Ästen des Splanchnicusnerven (S2-S4) relaxieren den inneren

Schließmuskel - der Druckgradient steigt, der Fließwiderstand sinkt, Stuhl

wird ausgepresst. Rezeptoren des Anoderm ermöglichen die Wahrnehmung der Stuhlkonsistenz. Bei gefüllter Blase kommt es mit der Defäkation automatisch auch zur Detrusion Gelangt Stuhl in das (meist leere) Rectum, steigt der Druck um ~20 mmHg. Dies löst

Stuhldrang (meist verhindert Kontraktion des äußeren Schließmuskels eine Stuhlentleerung) und einen rectosphincterischen Reflex aus: Beides geht rasch

vorüber, die Dehnungsrezeptoren adaptieren. Das Rectum

kann maximal ~2 Liter Volumen aufnehmen. Ist der Reiz

intensiv genug und unterbleibt eine zentrale Hemmung, steigert der

Defäkationsreflex den rectalen Druck in einer von colon descendens und Sigmoid ausgehenden

Kontraktionswelle (cholinerg / purinerg) auf ~40 mmHg, Zwerchfell und Bauchdeckenmuskulatur kontrahieren (Spitzendruck >60 mmHg), der Darmausgang wird begradigt, die Puborektalschlinge erschlafft, die Tonisierung des äußeren Schließmuskels aufgegeben, Aktivität

von Ästen des Splanchnicusnerven (S2-S4) relaxieren den inneren

Schließmuskel - der Druckgradient steigt, der Fließwiderstand sinkt, Stuhl

wird ausgepresst. Rezeptoren des Anoderm ermöglichen die Wahrnehmung der Stuhlkonsistenz. Bei gefüllter Blase kommt es mit der Defäkation automatisch auch zur Detrusion Stuhl (60-300 ml/d, pH zwischen 6,0 und 7,3, ~360 mOsm, jeweils 8% Nahrungsreste, Bakterien, Schleimhaut) wird mit einem Schleimfilm überzogen ausgeschieden. Seine Braunfärbung ist durch Gallenfarbstoffe (Sterkobilin) bedingt. Kohlenhydratreiche Kost macht ihn weicher, eiweißreiche härter Stuhl (60-300 ml/d, pH zwischen 6,0 und 7,3, ~360 mOsm, jeweils 8% Nahrungsreste, Bakterien, Schleimhaut) wird mit einem Schleimfilm überzogen ausgeschieden. Seine Braunfärbung ist durch Gallenfarbstoffe (Sterkobilin) bedingt. Kohlenhydratreiche Kost macht ihn weicher, eiweißreiche härter |