Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Untersuchung der Verdauungsfunktionen

Untersuchung der Verdauungsfunktionen

Angiografie: ανγειον = (Blut)Gefäß, γράφειν = schreiben, (auf)zeichnen

Angiografie: ανγειον = (Blut)Gefäß, γράφειν = schreiben, (auf)zeichnen| Funktionelle

Untersuchungen des gastrointestinalen Systems orientieren sich an

-- Druckwerten (Manometrie) -- Säurewert von Verdauungssekreten (pH-Metrie) -- Aufnahmefähigkeit der Darmschleimhaut (Resorptionstests) -- Leberfunktion (Plasmaproteine, Gerinnungsstatus, Eisenspiegel etc) -- Wasserstoff, Kohlendioxid u.a. in der Exspirationsluft (Atemgasanalysen) -- Exkretion (Stuhluntersuchung) Weiters kommen Organdarstellungen (CT, Sonografie), Angiografie (Gefäße, Gallengänge), endoskopische Untersuchungen, Punktionen (Leber) in Betracht. Eine Bestimmung von Enzymen hat die Aufschließung von Makromolekülen in der Nahrung im Blick; Antikörpermuster können auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungsgeschehen hinweisen. |

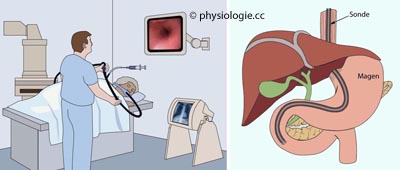

Abbildung: Gastroskopie

Abbildung: Gastroskopie

Bei der

körperlichen Untersuchung ist neben der Inspektion (Lagerung!),

Auskultation, Perkussion und Palpation eine Reihe apparativer

Diagnostiken möglich:

Bei der

körperlichen Untersuchung ist neben der Inspektion (Lagerung!),

Auskultation, Perkussion und Palpation eine Reihe apparativer

Diagnostiken möglich:  Radioskopische Verfahren

(Kontrastmitteluntersuchung, CT, Angiografie

Radioskopische Verfahren

(Kontrastmitteluntersuchung, CT, Angiografie  ) - z.B. Duodenum, Pankreas, Dünndarm, Dickdarm (Colonoskopie)

) - z.B. Duodenum, Pankreas, Dünndarm, Dickdarm (Colonoskopie) Gastroskopie

Gastroskopie

(Ösophago-Gastro-Duodenoskopie - mittels Gastroskop, einem speziellen

Endoskop

(Ösophago-Gastro-Duodenoskopie - mittels Gastroskop, einem speziellen

Endoskop  , mit dem u.a. auch die Entnahme von Gewebeproben möglich ist)

, mit dem u.a. auch die Entnahme von Gewebeproben möglich ist)  Sonographie

(Bildgebendes Ultraschall-Verfahren, 20 kHz bis 40 MHz; der Schall wird

von Grenzflächen reflektiert, an denen sich die akustische Impedanz

ändert)

Sonographie

(Bildgebendes Ultraschall-Verfahren, 20 kHz bis 40 MHz; der Schall wird

von Grenzflächen reflektiert, an denen sich die akustische Impedanz

ändert) Elektrische Ableitungen: Elektrogastrographie (EGG)

Elektrische Ableitungen: Elektrogastrographie (EGG) Nuklearmedizinische

Verfahren - Magenentleerung,

Divertikel, Blutungslokalisation - man bringt einen Tracer

(Radiopharmakon) in das entsprechende Körperkompartiment ein, die

Strahlung wird extrakorporal ermittelt

Nuklearmedizinische

Verfahren - Magenentleerung,

Divertikel, Blutungslokalisation - man bringt einen Tracer

(Radiopharmakon) in das entsprechende Körperkompartiment ein, die

Strahlung wird extrakorporal ermittelt Stuhluntersuchung - z.B. auf (okkultes) Blut, Giftstoffe, Erreger

Stuhluntersuchung - z.B. auf (okkultes) Blut, Giftstoffe, Erreger

Abbildung: Rekto-analer inhibitorischer Reflex und Defäkation

Abbildung: Rekto-analer inhibitorischer Reflex und Defäkation

Manometrie

Manometrie  (Ösophagus; Rectum -

(Ösophagus; Rectum -  Abbildung)

Abbildung) Langzeit-pH-Metrie

(Ösophagus, Magen)

Langzeit-pH-Metrie

(Ösophagus, Magen) Sekretionsanalyse (Magensaft)

Sekretionsanalyse (Magensaft) Resorptionstests

(Laktosetoleranztest; Schilling-Test

Resorptionstests

(Laktosetoleranztest; Schilling-Test  mit oraler Gabe von markiertem Vit. B12 (radioaktives 57Co), anschließend unmarkiertem Vitamin i.v. und Bestimmung der Ausscheidung im Urin)

mit oraler Gabe von markiertem Vit. B12 (radioaktives 57Co), anschließend unmarkiertem Vitamin i.v. und Bestimmung der Ausscheidung im Urin)  Atemtests (Wasserstoffausatmung: Laktosemaldigestion, Fruktosemalabsorption; CO2-Exhalation; Fragestellung Kohlenhydratabsorption bzw. bakterielle Überwucherung im Dünndarm)

Atemtests (Wasserstoffausatmung: Laktosemaldigestion, Fruktosemalabsorption; CO2-Exhalation; Fragestellung Kohlenhydratabsorption bzw. bakterielle Überwucherung im Dünndarm)

s. dort

s. dort s. dort). Neben der körperlichen Untersuchung stehen mehrere

apparative Diagnosemethoden und Funktionstests zur Verfügung:

s. dort). Neben der körperlichen Untersuchung stehen mehrere

apparative Diagnosemethoden und Funktionstests zur Verfügung:  Enzyme (Testung auf Aufschließung einzelner Makromoleküle in der Nahrung)

Enzyme (Testung auf Aufschließung einzelner Makromoleküle in der Nahrung) Antikörper (Testung auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungen)

Antikörper (Testung auf immunologische Kompetenz bzw. Entzündungen) Gerinnungszeiten (Testung auf Resorption von Vitamin K)

Gerinnungszeiten (Testung auf Resorption von Vitamin K) Eisenspiegel (Testung auf Resorption von Eisen)

Eisenspiegel (Testung auf Resorption von Eisen)

Abbildung: Durchführung einer ERCP

Abbildung: Durchführung einer ERCP Plasmaproteine, je nach

Fragestellung (Testung auf Aminosäureresorption etc)

Plasmaproteine, je nach

Fragestellung (Testung auf Aminosäureresorption etc) Bildgebende Verfahren, Angiographie

Bildgebende Verfahren, Angiographie Laparoskopie

Laparoskopie  (Eingriff in die Bauchhöhle mittels optischen Instruments)

(Eingriff in die Bauchhöhle mittels optischen Instruments) Leberpunktion (Biopsie: diagnostische Gewebsentnahme)

Leberpunktion (Biopsie: diagnostische Gewebsentnahme) ERCP (endoskopische retrograde

Cholangiopankreatikographie,

ERCP (endoskopische retrograde

Cholangiopankreatikographie,  Abbildung)

Abbildung) PTC (perkutane transhepatische

Cholangiografphie)

PTC (perkutane transhepatische

Cholangiografphie) Szintigraphie

Szintigraphie