Kauen, Schluckreflex, Ösophagus

Kauen, Schluckreflex, Ösophagus

Achalasie: Χαλασος = schlaff (fehlende Erschlaffung)

Achalasie: Χαλασος = schlaff (fehlende Erschlaffung)| Die Kaubewegungen des Mund-Gesichts- ("orofazialen") Systems sind zum Großteil vom Hirnstamm unbewusst gesteuert: Ein "Kaumustergenerator" liefert - unter Beteiligung des Kleinhirns - zyklisch-rhythmische Kontraktionsmuster. Informationen von Rezeptoren der Mund-, Zungen- und

Rachenschleimhaut - diese detektieren physikalische (Mechano-,

Thermorezeptoren) und chemische Beschaffenheit (Geschmacks-,

Geruchsrezeptoren) des Mundinhaltes - sowie von den Zähnen werden miteinbezogen, die Aktivität der Speicheldrüsen stimuliert. Beim ca. 5 Sekunden dauernden Schluckvorgang unterscheidet man -- eine orale Phase, die willkürlich beeinflussbar ist (Steuerung durch Temporallappen, limbisches System und motorischen Kortex); -- die pharyngeale Phase wird vom Hirnstamm koordiniert. Der obere Ösophagussphincter erschlafft zunächst, nach Passage des Bolus baut er kurz einen hohen Druck (bis ~100 mmHg) auf, der die Verbindung zum Rachen verschließt und zum Transport Richtung Magen beiträgt; -- gleichzeitig garantiert die laryngeale Phase, dass der Kehlkopf den Zugang zur Luftröhre abdichtet. -- In der oesophagealen Phase bringt die Peristaltik der Speiserähre (~4 cm/s) den Schluck bis zum Mageneingang (unterer Ösophagussphincter). Dieser erschlafft vorübergehend, der Bolus gelangt in den Magen, die Cardia kontrahiert wieder und dichtet den Mageneingang ab. |

Schlucken

Schlucken

Reflux

Reflux

Core messages

Core messages

Abbildung: Lage und Funktion der wichtigsten am Kauvorgang beteiligten Muskeln

Abbildung: Lage und Funktion der wichtigsten am Kauvorgang beteiligten Muskeln

Bearbeitung in den Mund aufgenommener Inhalte. Die

Gesamtheit der Mechanismen, welche Aufnahme, Zerkleinerung,

Anfeuchtung, Durchmischung, Vorverdauung und Weitertransport von mit

dem Mund aufgenommener Flüssigkeit und Nahrung zum Ziel haben, wird in

der Zahnmedizin als orofaziales System bezeichnet. Als Kau- oder Okklusionsebene bezeichnet man dabei den geometrischen Ort, an dem sich bei Kieferschluss die Zähne des Ober- und des Unterkiefers treffen.

Bearbeitung in den Mund aufgenommener Inhalte. Die

Gesamtheit der Mechanismen, welche Aufnahme, Zerkleinerung,

Anfeuchtung, Durchmischung, Vorverdauung und Weitertransport von mit

dem Mund aufgenommener Flüssigkeit und Nahrung zum Ziel haben, wird in

der Zahnmedizin als orofaziales System bezeichnet. Als Kau- oder Okklusionsebene bezeichnet man dabei den geometrischen Ort, an dem sich bei Kieferschluss die Zähne des Ober- und des Unterkiefers treffen. Zahnwissen-Lexikon

Zahnwissen-Lexikon

Abbildung: Positionen und Bewegungen des Unterkiefers

Abbildung: Positionen und Bewegungen des Unterkiefers

Ruhelage (Ruheschwebe): Sie ist bestimmt durch Kaumuskeltonus und

Kopfposition und wird definiert als die "unbewusste Abstandshaltung des

Unterkiefers zum Oberkiefer bei aufrechter Kopf- und Körperhaltung".

Der Zug der Schwerkraft am Unterkiefer aktiviert in der Kaumuskulatur

den Muskelspindelreflex. Faktoren wie Kälte, Stress oder Pharmaka beeinflussen Muskeltonus und Ruhelage.

Ruhelage (Ruheschwebe): Sie ist bestimmt durch Kaumuskeltonus und

Kopfposition und wird definiert als die "unbewusste Abstandshaltung des

Unterkiefers zum Oberkiefer bei aufrechter Kopf- und Körperhaltung".

Der Zug der Schwerkraft am Unterkiefer aktiviert in der Kaumuskulatur

den Muskelspindelreflex. Faktoren wie Kälte, Stress oder Pharmaka beeinflussen Muskeltonus und Ruhelage. Diverse aktive Stellungen wie (zentrische) Okklusion (=Verschluss),

Interkuspidalposition (maximaler Vielpunktkontakt zwischen den Kiefern)

u.a.

Diverse aktive Stellungen wie (zentrische) Okklusion (=Verschluss),

Interkuspidalposition (maximaler Vielpunktkontakt zwischen den Kiefern)

u.a. Öffnungsbewegungen

(dabei sind mehrere Muskeln aktiv: M. pterygoideus lat., M.

digastricus, M. mylohyoideus), die Kondylen rücken nach vorne-unten)

Öffnungsbewegungen

(dabei sind mehrere Muskeln aktiv: M. pterygoideus lat., M.

digastricus, M. mylohyoideus), die Kondylen rücken nach vorne-unten) Lateralbewegungen (komplexe Seitenverschiebung des Unterkiefers; je nach Bewegungsmuster spricht man von De-, Re-, Pro-, Subtrusion)

Lateralbewegungen (komplexe Seitenverschiebung des Unterkiefers; je nach Bewegungsmuster spricht man von De-, Re-, Pro-, Subtrusion) Schließbewegungen (die

Elevatoren M. masseter, M. temporalis, M. pterygoideus med. werden

aktiviert, die Kondylen wandern in die fossa mandibularis zurück).

Schließbewegungen (die

Elevatoren M. masseter, M. temporalis, M. pterygoideus med. werden

aktiviert, die Kondylen wandern in die fossa mandibularis zurück). ) sicher, dass die Schließmuskulatur gehemmt wird (~40 ms silent period im Elektromyogramm).

Der maximale Kaudruck reicht etwa aus, um eine Haselnuss zu knacken.

Die Wahrnehmungsschwelle für Fremdkörper zwischen den Zahnreihen

beträgt ~0,01 mm (!).

) sicher, dass die Schließmuskulatur gehemmt wird (~40 ms silent period im Elektromyogramm).

Der maximale Kaudruck reicht etwa aus, um eine Haselnuss zu knacken.

Die Wahrnehmungsschwelle für Fremdkörper zwischen den Zahnreihen

beträgt ~0,01 mm (!). Vor allem

kleinere, lipophile Moleküle, die schon in geringer Dosierung wirksam

sind, werden gut aufgenommen und gelangen direkt in den systemischen

Kreislauf (Umgehung des hepatischen first-pass-Effekts).

Das ist für Stoffe wie das gefäßerweiternde Glyzeroltrinitrat (Nitroglyzerin) bedeutsam, das sonst von der

Leber (zu) rasch metabolisiert würde. Um die Resorptionszeit zu

erhöhen, sollten solche Substanzen vor dem Verschlucken möglichst lange im Mund behalten werden.

Vor allem

kleinere, lipophile Moleküle, die schon in geringer Dosierung wirksam

sind, werden gut aufgenommen und gelangen direkt in den systemischen

Kreislauf (Umgehung des hepatischen first-pass-Effekts).

Das ist für Stoffe wie das gefäßerweiternde Glyzeroltrinitrat (Nitroglyzerin) bedeutsam, das sonst von der

Leber (zu) rasch metabolisiert würde. Um die Resorptionszeit zu

erhöhen, sollten solche Substanzen vor dem Verschlucken möglichst lange im Mund behalten werden.

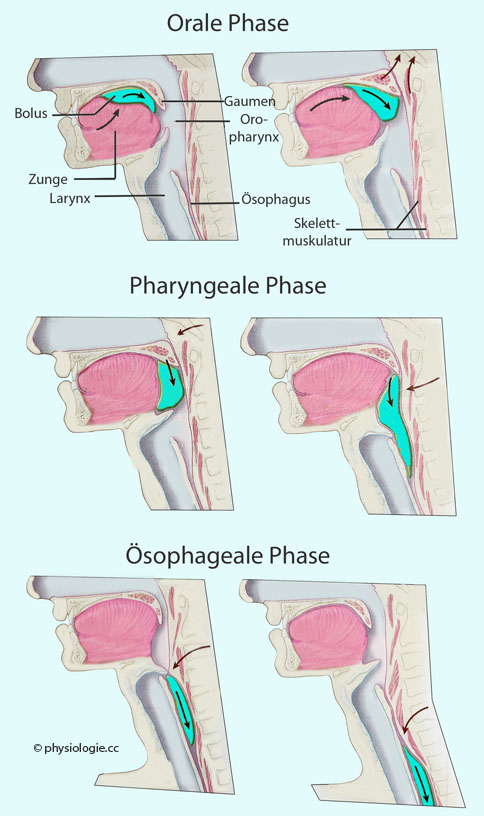

Abbildung: Schluckvorgang

Abbildung: Schluckvorgang

Abbildung):

Abbildung): Die orale Phase

der Schlucksteuerung ist willkürlich beeinflussbar und vom medialen

Temporallappen, dem limbischen System sowie dem motorischen Kortex

gesteuert. Sie umfasst Anteile von Kau-, Zungen- und Wangenmuskelmotorik. Die Zunge hebt sich gegen das Dach der Mundhöhle

und schiebt den Schluck nach rückwärts. Der weiche Gaumen schmiegt sich

an die Rachenhinterwand und verschließt den Eingang zur Nasenhöhle.

(Patienten mit Gaumenspalte haben Schwierigkeiten, den Mundinhalt nicht

in die Nasenhöhle gelangen zu lassen.)

Die orale Phase

der Schlucksteuerung ist willkürlich beeinflussbar und vom medialen

Temporallappen, dem limbischen System sowie dem motorischen Kortex

gesteuert. Sie umfasst Anteile von Kau-, Zungen- und Wangenmuskelmotorik. Die Zunge hebt sich gegen das Dach der Mundhöhle

und schiebt den Schluck nach rückwärts. Der weiche Gaumen schmiegt sich

an die Rachenhinterwand und verschließt den Eingang zur Nasenhöhle.

(Patienten mit Gaumenspalte haben Schwierigkeiten, den Mundinhalt nicht

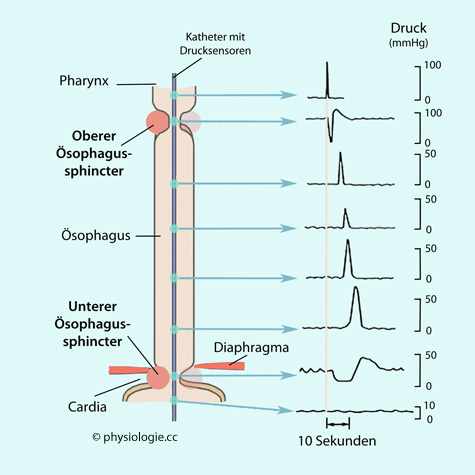

in die Nasenhöhle gelangen zu lassen.)  Sobald der Schluckvorgang freigegeben ist, beginnt die pharyngeale Phase unter Koordination des Schluckzentrums in verlängertem Mark und der Pons, wobei der dorsale sowie motorische Vaguskern (nucl. ambiguus im Tegmentum)

im Mittelpunkt steht. Der obere Ösophagussphincter

- der den höchsten Ruhetonus aller Spincter des gastrointestinalen

Systems aufweist und aus quergestreiften Muskelzellen aufgebaut ist -

erschlafft

vollständig, der Bolus passiert ihn, worauf der Sphincter

Sobald der Schluckvorgang freigegeben ist, beginnt die pharyngeale Phase unter Koordination des Schluckzentrums in verlängertem Mark und der Pons, wobei der dorsale sowie motorische Vaguskern (nucl. ambiguus im Tegmentum)

im Mittelpunkt steht. Der obere Ösophagussphincter

- der den höchsten Ruhetonus aller Spincter des gastrointestinalen

Systems aufweist und aus quergestreiften Muskelzellen aufgebaut ist -

erschlafft

vollständig, der Bolus passiert ihn, worauf der Sphincter  kontrahiert

und für etwa eine Sekunde einen Druck von bis ~60-100 mmHg aufbaut. In der pharyngealen Phase ist atmen nicht möglich.

kontrahiert

und für etwa eine Sekunde einen Druck von bis ~60-100 mmHg aufbaut. In der pharyngealen Phase ist atmen nicht möglich. Gleichzeitig läuft eine laryngeale Phase ab, die sicherstellt, dass der Kehlkopf den Zugang zur Luftröhre abdichtet. Der Kehlkopf hebt sich, der

Kehldeckel (Epiglottis

Gleichzeitig läuft eine laryngeale Phase ab, die sicherstellt, dass der Kehlkopf den Zugang zur Luftröhre abdichtet. Der Kehlkopf hebt sich, der

Kehldeckel (Epiglottis  ) schließt den Eingang zu Kehlkopf und Luftröhre

ab.

) schließt den Eingang zu Kehlkopf und Luftröhre

ab. Oesophageale

Phase: Normalerweise haben die Kontraktionen der Speiseröhre rein

peristaltischen Charakter - ausgelöst durch den Schluckvorgang.

Oesophageale

Phase: Normalerweise haben die Kontraktionen der Speiseröhre rein

peristaltischen Charakter - ausgelöst durch den Schluckvorgang.

Abbildung: Nervöse Versorgung der Speiseröhre

Abbildung: Nervöse Versorgung der Speiseröhre NO, Stickstoffmonoxid

NO, Stickstoffmonoxid

VIP, vasoaktives intestinales Peptid

VIP, vasoaktives intestinales Peptid

Abbildung).

Abbildung).  aus

dem nucleus ambiguus

steuern - via direkte Synapsen an motorischen Einheiten - quergestreifte (kraniale), und solche

aus

dem nucleus ambiguus

steuern - via direkte Synapsen an motorischen Einheiten - quergestreifte (kraniale), und solche  aus dem dorsalen Kern - über Kontakte mit dem zwischen Longitudinal- und Zirkulärschicht gelegenen Nervenplexus -

glattmuskuläre (kaudale) Anteile der Speiseröhre.

aus dem dorsalen Kern - über Kontakte mit dem zwischen Longitudinal- und Zirkulärschicht gelegenen Nervenplexus -

glattmuskuläre (kaudale) Anteile der Speiseröhre.

Abbildung: Peristaltik des Ösophagus

Abbildung: Peristaltik des Ösophagus

Viele Wirkstoffe reduzieren den Tonus des unteren Ösophagussphincters, u.a. Alkohol, Opioide, Atropin, Anästhetika. Einige erhöhen den Tonus, u.a. Anticholesterinasen (z.B. Neostigmin).

Viele Wirkstoffe reduzieren den Tonus des unteren Ösophagussphincters, u.a. Alkohol, Opioide, Atropin, Anästhetika. Einige erhöhen den Tonus, u.a. Anticholesterinasen (z.B. Neostigmin). Gastroskopie:

Gastroskopie:

Durch Lokalanästhesie (Spray) lassen sich die Rezeptoren in der

Rachenschleimhaut betäuben; dies beeinträchtigt auch die reflektorische

Kontrolle des Schluckakts.

Durch Lokalanästhesie (Spray) lassen sich die Rezeptoren in der

Rachenschleimhaut betäuben; dies beeinträchtigt auch die reflektorische

Kontrolle des Schluckakts. Schlucklosigkeit) auf. Durch Ballondilatation kann die Störung behoben werden.

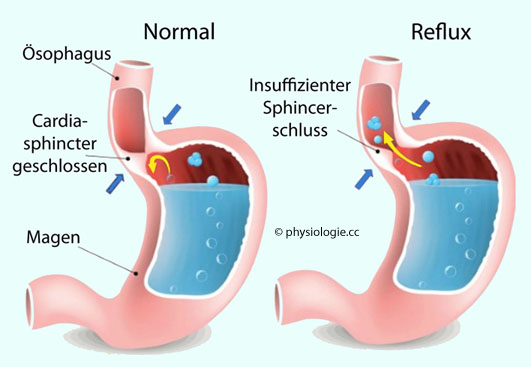

Schlucklosigkeit) auf. Durch Ballondilatation kann die Störung behoben werden. Abbildung)

ist in geringem

Ausmaß als physiologisch anzusehen (im unteren Ösophagusbereich

erreicht der pH im Laufe eines Tages bis zu 60 Minuten lang Werte unter

4). Die Schleimhaut hat die Fähigkeit,

solche Störungen abzupuffern (Muzine).

Abbildung)

ist in geringem

Ausmaß als physiologisch anzusehen (im unteren Ösophagusbereich

erreicht der pH im Laufe eines Tages bis zu 60 Minuten lang Werte unter

4). Die Schleimhaut hat die Fähigkeit,

solche Störungen abzupuffern (Muzine).

Abbildung: Gastroösophagealer Reflux (schematisch)

Abbildung: Gastroösophagealer Reflux (schematisch)

Refluxfördernd

wirken u.a.

Refluxfördernd

wirken u.a.  Lipide in der Nahrung

Lipide in der Nahrung zahlreiche Hormone

/ hormonwirksame Medikamente (Progesteron: Schwangerschaft!, Sekretin, Cholezystokinin, VIP, ß-Agonisten etc) sowie

zahlreiche Hormone

/ hormonwirksame Medikamente (Progesteron: Schwangerschaft!, Sekretin, Cholezystokinin, VIP, ß-Agonisten etc) sowie

Mediatoren (NO, Prostaglandin E2, Dopamin u.a.)

Mediatoren (NO, Prostaglandin E2, Dopamin u.a.) Den Tonus des unteren Ösophagussphincters kräftigend und damit refluxhemmend

wirken hingegen

Den Tonus des unteren Ösophagussphincters kräftigend und damit refluxhemmend

wirken hingegen  Zwerchfellanspannung

Zwerchfellanspannung Nahrungseiweiß

Nahrungseiweiß Hormone wie

Gastrin und Somatostatin (Ösophagusschutz während Digestion), α-Agonisten

Hormone wie

Gastrin und Somatostatin (Ösophagusschutz während Digestion), α-Agonisten Acetylcholin (Parasympathikus!),

Histamin, Substanz P etc.

Acetylcholin (Parasympathikus!),

Histamin, Substanz P etc.

Als orofaziales

System bezeichnet man den Raum in der Mundhöhle oberhalb des Kehlkopfs (Resorptionsfläche

~0,2 m2).

Mechano-,

thermo-, geschmacks- und geruchssensible Afferenzen aus Mund- und

Rachenraum werden bei Motorik und Speichelsekretion berücksichtigt. Das

Kauen dient der Zerkleinerung

des Mundinhaltes, der Durchmischung mit Speichel, und der

Vergrößerung der Oberfläche, an der Enzyme einwirken. Kaubewegungen erfolgen zum Großteil unbewusst (Kaumustergenerator im Hirnstamm, Beteiligung des Kleinhirns).

Der Masseter und m. pterygoideus medialis schließen den Kiefer,

der m. temporalis zieht den Unterkiefer zurück, der m. pterygoideus

lateralis erzeugt seitliche Mahlgleitbewegungen, der m. digastricus öffnet den Mund. Die Kaumuskulatur

wird - auch seitengekreuzt - über

den N. trigeminus versorgt. Plötzlich

auftretender Widerstand hemmt die Kaumuskulatur (Rezeptoren im Zahnapparat, ~40 ms silent period im EMG) Als orofaziales

System bezeichnet man den Raum in der Mundhöhle oberhalb des Kehlkopfs (Resorptionsfläche

~0,2 m2).

Mechano-,

thermo-, geschmacks- und geruchssensible Afferenzen aus Mund- und

Rachenraum werden bei Motorik und Speichelsekretion berücksichtigt. Das

Kauen dient der Zerkleinerung

des Mundinhaltes, der Durchmischung mit Speichel, und der

Vergrößerung der Oberfläche, an der Enzyme einwirken. Kaubewegungen erfolgen zum Großteil unbewusst (Kaumustergenerator im Hirnstamm, Beteiligung des Kleinhirns).

Der Masseter und m. pterygoideus medialis schließen den Kiefer,

der m. temporalis zieht den Unterkiefer zurück, der m. pterygoideus

lateralis erzeugt seitliche Mahlgleitbewegungen, der m. digastricus öffnet den Mund. Die Kaumuskulatur

wird - auch seitengekreuzt - über

den N. trigeminus versorgt. Plötzlich

auftretender Widerstand hemmt die Kaumuskulatur (Rezeptoren im Zahnapparat, ~40 ms silent period im EMG) Der

Schluckreflex wird durch mechanische Reizung (Lippenschluß, Anspannen

der Wangenmuskeln, Zungenbewegung gegen den harten Gaumen) der

Rachenrückwand und/oder des Zungengrundes durch einen

Bolus ausgelöst und in der formatio reticularis (medulla oblongata, untere pons) koordiniert. Beteiligt sind der N. trigeminus, facialis, glossopharyngeus, vagus, hypoglossus. Mit einem Schluck können bis zu ~40 ml Flüssigkeit (Nahrungsbrei bis ~20 ml) in den Magen gelangen. Der Ablauf des Schluckvorgangs lässt sich in mehrere Phasen gliedern: Orale Phase (bewusst auslösbar), pharyngeale Phase (Druckwelle bis ~60-100 mmHg), laryngeale Phase mit Schluckapnoe (Schluss der Epiglottis), oesophageale Phase (Afferenz zum nucl. tractus solitarii, Vagusefferenz: Peristaltik, Relaxation des unteren Sphincters, peristaltische Welle 3-5 cm/s, Dauer 7-10 s). Der untere Ösophagussphincter (Verschlussdruck bis zu 25 mmHg) wird neuronal und endokrin gesteuert (Gastrin steigert,

Prostaglandin E reduziert den Tonus) Der

Schluckreflex wird durch mechanische Reizung (Lippenschluß, Anspannen

der Wangenmuskeln, Zungenbewegung gegen den harten Gaumen) der

Rachenrückwand und/oder des Zungengrundes durch einen

Bolus ausgelöst und in der formatio reticularis (medulla oblongata, untere pons) koordiniert. Beteiligt sind der N. trigeminus, facialis, glossopharyngeus, vagus, hypoglossus. Mit einem Schluck können bis zu ~40 ml Flüssigkeit (Nahrungsbrei bis ~20 ml) in den Magen gelangen. Der Ablauf des Schluckvorgangs lässt sich in mehrere Phasen gliedern: Orale Phase (bewusst auslösbar), pharyngeale Phase (Druckwelle bis ~60-100 mmHg), laryngeale Phase mit Schluckapnoe (Schluss der Epiglottis), oesophageale Phase (Afferenz zum nucl. tractus solitarii, Vagusefferenz: Peristaltik, Relaxation des unteren Sphincters, peristaltische Welle 3-5 cm/s, Dauer 7-10 s). Der untere Ösophagussphincter (Verschlussdruck bis zu 25 mmHg) wird neuronal und endokrin gesteuert (Gastrin steigert,

Prostaglandin E reduziert den Tonus)  Ziel der Ösophagusperistaltik ist vollständige Entleerung

(Reinigungsfunktion, eventuell durch mehrere

peristaltische Wellen). Primäre Ösophagusperistaltik

ist die Fortsetzung des willkürlich kontrollierbaren Schluckaktes, ist

über den N. vagus gesteuert und funktioniert auch bei Durchtrennung des

Ösophagus. Sekundäre Ösophagusperistaltik

wird durch lokale Dehnung der Speiseröhrenwand ausgelöst (z.B. bei

gastro-ösophagealem Reflux) und kann auch nach Vagotomie erfolgen. Überdehnung kann die Peristaltik stoppen Ziel der Ösophagusperistaltik ist vollständige Entleerung

(Reinigungsfunktion, eventuell durch mehrere

peristaltische Wellen). Primäre Ösophagusperistaltik

ist die Fortsetzung des willkürlich kontrollierbaren Schluckaktes, ist

über den N. vagus gesteuert und funktioniert auch bei Durchtrennung des

Ösophagus. Sekundäre Ösophagusperistaltik

wird durch lokale Dehnung der Speiseröhrenwand ausgelöst (z.B. bei

gastro-ösophagealem Reflux) und kann auch nach Vagotomie erfolgen. Überdehnung kann die Peristaltik stoppen |