Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Körperhaltung und Motorik

Elektroencephalogramm: ἤλεκτρον = Bernstein (erste Beobachtung von Elektrizität), ἐγκέφαλον = Gehirn, γραφή = Aufzeichnung

Elektroencephalogramm: ἤλεκτρον = Bernstein (erste Beobachtung von Elektrizität), ἐγκέφαλον = Gehirn, γραφή = Aufzeichnung| Die

Motorik wird auf verschiedenen Funktionsebenen überprüft; die Testung

des Muskeltonus sowie einfacher Reflexe (z.B. Patellarsehnenreflex)

gehören zum Grundrepertoire (Reflexhammer des Neurologen). Muskeltätigkeit bringt Veränderungen im Stoffwechsel mit sich; bei Überschreitung der anaeroben Schwelle nimmt der Lactatspiegel im Blut zu (Lactatschwelle) und bewirkt nicht-respiratorische Azidose. Motorische Efferenzen lassen sich überprüfen, indem die Ankunftszeit der Erregung am Muskel nach Reizung des motorischen Cortex gemessen wird. Ein Elektromyogramm ist die Ableitung motorischer Potentiale aus einem Muskel (invasiv durch Einstech-, nichtinvasiv über Hautelektroden). Je stärker die Aktivierung, desto mehr motorische Einheiten senden - mit zunehmender Frequenz - ein- bis dreiphasige Entladunspotentiale. Bei hoher Aktivierungsstärke verschmelzen diese zu einem Interferenzmuster. Untersuchungen der motorischen Planung und Kontrolle im Großhirn kann mit verschiedenen Methoden erfolgen (EEG mit Untersuchung prämotorischer Potentiale, Magneto-Enzephalographie, verschiedene bildgebende Verfahren). |

Stoffwechsel

Stoffwechsel  T- und H-Reflex, M-Welle und H-Welle

T- und H-Reflex, M-Welle und H-Welle  Prämotorische Potentiale

Prämotorische Potentiale  Transkranielle Magnetstimulation

Transkranielle Magnetstimulation  Elektromyographie

Elektromyographie Muskeltonus

Muskeltonus

Core messages

Core messages

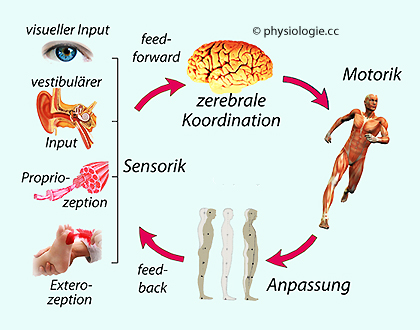

Abbildung: Sensorisch-zerebrale Koordination der Motorik

Abbildung: Sensorisch-zerebrale Koordination der Motorik

Als Muskeltonus bezeichnet man den 'plastischen' Dehnungswiderstand

willkürlich entspannter Muskulatur.

Man prüft ihn durch passives Hin- und Herbewegen in den Gelenken

(tonischer Dehnungsreflex) und beurteilt den unwillkürlichen Muskelwiderstand

Als Muskeltonus bezeichnet man den 'plastischen' Dehnungswiderstand

willkürlich entspannter Muskulatur.

Man prüft ihn durch passives Hin- und Herbewegen in den Gelenken

(tonischer Dehnungsreflex) und beurteilt den unwillkürlichen Muskelwiderstand an der Nacken- und Halsmuskulatur

durch Hochheben des Kopfes oder durch den 'Kopffalltest'

an der Nacken- und Halsmuskulatur

durch Hochheben des Kopfes oder durch den 'Kopffalltest' an der Muskulatur der Arme durch Beugen und Strecken im Schulter- und Ellbogengelenk

(evt. Händeschütteln)

an der Muskulatur der Arme durch Beugen und Strecken im Schulter- und Ellbogengelenk

(evt. Händeschütteln) an der Muskulatur der Beine durch Beugen und Strecken im Hüft- und Kniegelenk.

an der Muskulatur der Beine durch Beugen und Strecken im Hüft- und Kniegelenk. Seitenvergleiche und

Seitenvergleiche und Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit.

Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit. Bleibt man unterhalb der Dauerleistungsgrenze, kann die Leistung lange

und ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz - auf einem steady state - fortgeführt werden.

Bleibt man unterhalb der Dauerleistungsgrenze, kann die Leistung lange

und ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz - auf einem steady state - fortgeführt werden. Wird die Dauerleistungsgrenze überschritten, ist die Leistung ermüdend und die Pulsfrequenz nimmt stetig zu, ohne sich zu stabilisieren (Ermüdungsanstieg).

Wird die Dauerleistungsgrenze überschritten, ist die Leistung ermüdend und die Pulsfrequenz nimmt stetig zu, ohne sich zu stabilisieren (Ermüdungsanstieg).

Abbildung: Auslösung des "Patellarsehnenreflexes"

Abbildung: Auslösung des "Patellarsehnenreflexes"

mechanische Dehnung: Dehnreflex (myostatic reflex, stretch reflex, tendon jerk reflex), z.B. als Patellarsehnen- (

mechanische Dehnung: Dehnreflex (myostatic reflex, stretch reflex, tendon jerk reflex), z.B. als Patellarsehnen- ( Abbildung),

Achillessehnen-, Masseter- (jaw jerk), Brachioradialis-Reflex; irreführenderweise als "Sehnen"- oder T-Reflex - T nach tendon - bezeichnet, wenn durch Dehnung des Muskels über seine Sehne ausgelöst.

Abbildung),

Achillessehnen-, Masseter- (jaw jerk), Brachioradialis-Reflex; irreführenderweise als "Sehnen"- oder T-Reflex - T nach tendon - bezeichnet, wenn durch Dehnung des Muskels über seine Sehne ausgelöst.

elektrische Reizung (H-Reflex

elektrische Reizung (H-Reflex  ).

Elektrische Reizung von Fasern

in einem Nerven, der den zu

prüfenden Muskel versorgt, führt zur Auslösung des spinalen

Spindelreflexes. In diesem Fall wird - im Gegensatz zum

T-Reflex - die Muskelspindel umgangen.

).

Elektrische Reizung von Fasern

in einem Nerven, der den zu

prüfenden Muskel versorgt, führt zur Auslösung des spinalen

Spindelreflexes. In diesem Fall wird - im Gegensatz zum

T-Reflex - die Muskelspindel umgangen. | Geringe Stromstärken erregen bei der Auslösung des H-Reflexes nur afferente Fasern |

Mehr zum EEG s. dort

Mehr zum EEG s. dort Solche Fragen wurden u.a. durch Ableitung zerebraler Bereitschaftspotentiale

untersucht (Libet-Versuch, s. unten). Diese treten bilateral

früher als 0,2 Sekunden vor

Bewegungsbeginn auf - umso früher und intensiver, je komplexer die

geplante Bewegung ist. Inwieweit ein "freier Wille" der Handlungen

besteht, ist einerseits eine Frage der Definition, andererseits eine

Problematik, die über die Neurophysiologie hinausreicht und nach wie

vor in Diskussion ist.

Solche Fragen wurden u.a. durch Ableitung zerebraler Bereitschaftspotentiale

untersucht (Libet-Versuch, s. unten). Diese treten bilateral

früher als 0,2 Sekunden vor

Bewegungsbeginn auf - umso früher und intensiver, je komplexer die

geplante Bewegung ist. Inwieweit ein "freier Wille" der Handlungen

besteht, ist einerseits eine Frage der Definition, andererseits eine

Problematik, die über die Neurophysiologie hinausreicht und nach wie

vor in Diskussion ist.

Abbildung: Bereitschaftspotential im EEG

Abbildung: Bereitschaftspotential im EEG steigt das gemittelte Bereitschaftspotential an, bevor die Handlungsabsicht bewusst wird

steigt das gemittelte Bereitschaftspotential an, bevor die Handlungsabsicht bewusst wird

| Bereitschaftspotentiale treten immer über beiden Hemisphären auf |

s. dort).

s. dort).

Abbildung: Wundt'sche Uhr

Abbildung: Wundt'sche Uhr

sollte darauf eine Antwort geben: Der Proband sitzt vor einen Bildschirm, auf dem sich ein Lichtpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 360° in 2,5 sec im Kreis bewegt (sog.

Wundt’sche Uhr,

sollte darauf eine Antwort geben: Der Proband sitzt vor einen Bildschirm, auf dem sich ein Lichtpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 360° in 2,5 sec im Kreis bewegt (sog.

Wundt’sche Uhr,  Abbildung). Die Person führt zu einem

beliebigen Zeitpunkt eine Bewegung aus und gibt den Moment, in welchem

er sich für die Bewegung entscheidet, durch Angabe des Winkels des

Lichtpunktes an.

Abbildung). Die Person führt zu einem

beliebigen Zeitpunkt eine Bewegung aus und gibt den Moment, in welchem

er sich für die Bewegung entscheidet, durch Angabe des Winkels des

Lichtpunktes an.  Abbildung), des

Bewusstwerdens einer Bewegungsabsicht, und des

Beginns der Bewegung verglichen. Der Libet-Versuch suggeriert, dass (unter

diesen experimentellen Bedingungen) die Bewegung bewusst erst "gewollt"

wird, wenn das Gehirn bereits unbewusst die Intention zu dieser

motorischen Aktion "vorbereitet" hat.

Abbildung), des

Bewusstwerdens einer Bewegungsabsicht, und des

Beginns der Bewegung verglichen. Der Libet-Versuch suggeriert, dass (unter

diesen experimentellen Bedingungen) die Bewegung bewusst erst "gewollt"

wird, wenn das Gehirn bereits unbewusst die Intention zu dieser

motorischen Aktion "vorbereitet" hat.  Schon John Locke (17. Jh.) zweifelte das Konzept des freien Willens an. Das Bereitschaftspotential wurde 1964 von Lüder Deecke und Hans Kornhuber

beschrieben. Dass das Bereitschaftspotential vor der Bewusstwerdung

einer Handlungsintention erfolgt, wurde von Benjamin Libet 1983 gezeigt

(s. oben). Die Fähigkeit des Gehirns, eine im Gange befindliche

Handlung noch zu "beeinspruchen", wurde 2007 von Patrick Haggard

nachgewiesen, und 2010 wurde klar, dass das Bereitschaftspotential

unabhängig davon auftritt, welche Entscheidung letztendlich getroffen

wird.

Schon John Locke (17. Jh.) zweifelte das Konzept des freien Willens an. Das Bereitschaftspotential wurde 1964 von Lüder Deecke und Hans Kornhuber

beschrieben. Dass das Bereitschaftspotential vor der Bewusstwerdung

einer Handlungsintention erfolgt, wurde von Benjamin Libet 1983 gezeigt

(s. oben). Die Fähigkeit des Gehirns, eine im Gange befindliche

Handlung noch zu "beeinspruchen", wurde 2007 von Patrick Haggard

nachgewiesen, und 2010 wurde klar, dass das Bereitschaftspotential

unabhängig davon auftritt, welche Entscheidung letztendlich getroffen

wird. Abbildung oben: Libet-Versuch).

Abbildung oben: Libet-Versuch).

Abbildung: Transkranielle magnetische Stimulation des motorischen Cortex

Abbildung: Transkranielle magnetische Stimulation des motorischen Cortex

Abbildung) ermittelt werden.

Abbildung) ermittelt werden. (EMG) kann man z.B. in Sportphysiologie bzw. Bewegungswissenschaften die

Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ablesen. In der

neurologischen Anwendung kann man aus dem EMG diagnostizieren, ob allenfalls eine

(Schädigung von Muskelzellen) oder MyopathieNeuropathie (Schädigung

von Nervenfasern) vorliegt.

(EMG) kann man z.B. in Sportphysiologie bzw. Bewegungswissenschaften die

Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ablesen. In der

neurologischen Anwendung kann man aus dem EMG diagnostizieren, ob allenfalls eine

(Schädigung von Muskelzellen) oder MyopathieNeuropathie (Schädigung

von Nervenfasern) vorliegt.

Abbildung: Nichtinvasiver elektromyographischer Versuchsaufbau

Abbildung: Nichtinvasiver elektromyographischer Versuchsaufbau

Abbildung: Interferenzmuster (rechts oben), Einzelkomplexe (rechts unten)

Abbildung: Interferenzmuster (rechts oben), Einzelkomplexe (rechts unten)

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Motorische Einheiten

Abbildung: Motorische Einheiten

Elektromyographische Befunde: Bei mäßiger Kontraktion eines Muskels

finden sich im EMG einzelne Entladungsmuster der motorischen Einheiten,

bei maximaler Kontraktion durch Überlagerung mehrerer Aktivitäten - die

nun von zahlreichen Einheiten und hochfrequent auftreten - ein

Interferenzmuster.

Elektromyographische Befunde: Bei mäßiger Kontraktion eines Muskels

finden sich im EMG einzelne Entladungsmuster der motorischen Einheiten,

bei maximaler Kontraktion durch Überlagerung mehrerer Aktivitäten - die

nun von zahlreichen Einheiten und hochfrequent auftreten - ein

Interferenzmuster.  Bei einer myopathischen

Störung, die durch Ausfall einzelner Muskelfasern innerhalb der

motorischen Einheiten gekennzeichnet ist, zeigen sich kurze, kleine und

polyphasische Einzelpotentiale (Entladungen der motorischen Einheiten)

und ein niederamplitudiges, dichtes Interferenzmuster.

Bei einer myopathischen

Störung, die durch Ausfall einzelner Muskelfasern innerhalb der

motorischen Einheiten gekennzeichnet ist, zeigen sich kurze, kleine und

polyphasische Einzelpotentiale (Entladungen der motorischen Einheiten)

und ein niederamplitudiges, dichtes Interferenzmuster. Neuropathische

Störungen hingegen sind bedingt durch Ausfall ganzer motorischen

Vorderhornzellen und damit motorischen Einheiten. Die verbliebenen,

funktionstüchtigen Einheiten hypertrophieren kompensatorisch; die

Einzelpotentiale im EMG sind groß und verbreitert, das

Interferenzmuster erscheint weniger überlagert (rarefiziert).

Neuropathische

Störungen hingegen sind bedingt durch Ausfall ganzer motorischen

Vorderhornzellen und damit motorischen Einheiten. Die verbliebenen,

funktionstüchtigen Einheiten hypertrophieren kompensatorisch; die

Einzelpotentiale im EMG sind groß und verbreitert, das

Interferenzmuster erscheint weniger überlagert (rarefiziert).

Abbildung: Elektromyogramme

Abbildung: Elektromyogramme Allgemeines zu elektrophysiologischen Ableitungen s. dort

Allgemeines zu elektrophysiologischen Ableitungen s. dort Zu Prinzipien der Elektrophysiologie s. dort

Zu Prinzipien der Elektrophysiologie s. dort Muskuläre Hypotonie: Untersuchte

Extremität 'liegt schwer in der Hand'; Gelenke überstreckbar;

z.B. bei Polyneuritis, Hinterstrangschäden, Chorea

Muskuläre Hypotonie: Untersuchte

Extremität 'liegt schwer in der Hand'; Gelenke überstreckbar;

z.B. bei Polyneuritis, Hinterstrangschäden, Chorea Schlaffe Lähmung (Plegie

Schlaffe Lähmung (Plegie  , flaccid paralysis): Tonus herabgesetzt

als Zeichen einer Schädigung der Motoneuronen (zentral oder

peripher bedingt)

, flaccid paralysis): Tonus herabgesetzt

als Zeichen einer Schädigung der Motoneuronen (zentral oder

peripher bedingt) Spastische

Spastische  Lähmung: Tonus

erhöht ('federnder' Widerstand, bei zunehmender Dehnung steigend,

mit plötzlichem Nachlassen - 'Taschenmesserphänomen') als

Zeichen einer zentralen Lähmung (Pyramidenbahnzeichen) mit gesteigerten

Eigenreflexmustern

Lähmung: Tonus

erhöht ('federnder' Widerstand, bei zunehmender Dehnung steigend,

mit plötzlichem Nachlassen - 'Taschenmesserphänomen') als

Zeichen einer zentralen Lähmung (Pyramidenbahnzeichen) mit gesteigerten

Eigenreflexmustern Rigor

Rigor  : 'wächserner' Widerstand,

in allen Gelenken Strecker wie Beuger betreffend, im Extremfall als

'Zahnradphänomen' (wiederholtes ruckartiges 'Einrasten') – insbesondere bei Mb. Parkinson

: 'wächserner' Widerstand,

in allen Gelenken Strecker wie Beuger betreffend, im Extremfall als

'Zahnradphänomen' (wiederholtes ruckartiges 'Einrasten') – insbesondere bei Mb. Parkinson  Muskeltonus ist der unwillkürliche Widerstand, den entspannte Muskeln

einem Hin- und Herbewegen in den Gelenken entgegensetzen. Getestet wird

er an Nacken- und Halsmuskeln durch Hochheben des Kopfes oder den

'Kopffalltest', an den Armen durch Beugen und Strecken im Schulter- und

Ellbogengelenk, an den Beinen durch Beugen und Strecken im Hüft- und

Kniegelenk

Muskeltonus ist der unwillkürliche Widerstand, den entspannte Muskeln

einem Hin- und Herbewegen in den Gelenken entgegensetzen. Getestet wird

er an Nacken- und Halsmuskeln durch Hochheben des Kopfes oder den

'Kopffalltest', an den Armen durch Beugen und Strecken im Schulter- und

Ellbogengelenk, an den Beinen durch Beugen und Strecken im Hüft- und

Kniegelenk Die Dauerleistungsgrenze äußert sich in der Belastbarkeit der

Muskulatur für längere Arbeit. Unterhalb der Dauerleistungsgrenze kann

die Leistung ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz über längere Zeit

erbracht werden (Höchstwert 100-130 bpm); darüber - ab einem Lactatspiegel von 2,2 mM/l - nimmt die Pulsfrequenz stetig zu

(Ermüdungsanstieg)

Die Dauerleistungsgrenze äußert sich in der Belastbarkeit der

Muskulatur für längere Arbeit. Unterhalb der Dauerleistungsgrenze kann

die Leistung ohne Ermüdungsanstieg der Herzfrequenz über längere Zeit

erbracht werden (Höchstwert 100-130 bpm); darüber - ab einem Lactatspiegel von 2,2 mM/l - nimmt die Pulsfrequenz stetig zu

(Ermüdungsanstieg) Eigenreflexe (Auslösung und Reaktion im selben Muskel - z.B.

Masseterreflex) prüft man durch mechanische Dehnung (T-Reflex) oder

elektrische Reizung (H-Reflex). Geringe Stromstärken erregen bei

letzteren nur afferente Fasern. Bei Fremdreflexen (z.B.

Lidschlussreflex) sind Ausgangs- und Zielorgan nicht identisch

Eigenreflexe (Auslösung und Reaktion im selben Muskel - z.B.

Masseterreflex) prüft man durch mechanische Dehnung (T-Reflex) oder

elektrische Reizung (H-Reflex). Geringe Stromstärken erregen bei

letzteren nur afferente Fasern. Bei Fremdreflexen (z.B.

Lidschlussreflex) sind Ausgangs- und Zielorgan nicht identisch Ereigniskorrelierte Potentiale (EP) sind aus dem EEG-Muster gemittelte

Potentialverläufe, die mit einem Ereignis (motorisch oder sensorisch)

ursächlich zusammenhängen. Bereitschaftspotentiale

sind Ausdruck teils subkortikaler motorischer Vorbereitung (nicht der

Entladung von Pyramidenzellen im primären motorischen Cortex) und

treten etwa eine Sekunde vor Bewegungsbeginn bilateral (über beiden

Hemisphären) auf - umso früher und intensiver, je komplexer die

geplante Bewegung ist

Ereigniskorrelierte Potentiale (EP) sind aus dem EEG-Muster gemittelte

Potentialverläufe, die mit einem Ereignis (motorisch oder sensorisch)

ursächlich zusammenhängen. Bereitschaftspotentiale

sind Ausdruck teils subkortikaler motorischer Vorbereitung (nicht der

Entladung von Pyramidenzellen im primären motorischen Cortex) und

treten etwa eine Sekunde vor Bewegungsbeginn bilateral (über beiden

Hemisphären) auf - umso früher und intensiver, je komplexer die

geplante Bewegung ist Transkranielle magnetische Stimulation (TMS) des motorischen Cortex -

eventuell repetitiv (rTMS) - dient zur Testung der motorischen Leitung

(Kriterien: Zeit bis zur Ankunft der Potentiale am Muskel, Gestalt der

motorischen Signale)

Transkranielle magnetische Stimulation (TMS) des motorischen Cortex -

eventuell repetitiv (rTMS) - dient zur Testung der motorischen Leitung

(Kriterien: Zeit bis zur Ankunft der Potentiale am Muskel, Gestalt der

motorischen Signale) Elektromyographie (EMG) leitet elektrische Signale während

Muskelkontraktionen ab. Die Zahl aktivierter motorischer Einheiten -

und ihre Entladungsfrequenz - steigt mit zunehmender Anregung aus dem

ZNS. Die abgeleiteten Aktionspotentiale zeigen die Aktivität einer

räumlich begrenzten Gruppe von Fasern, die zu 1-3 motorischen Einheiten

gehören. Bei stärkerer Aktivierung sind keine Einzelkomplexe mehr

erkennbar (Interferenzmuster)

Elektromyographie (EMG) leitet elektrische Signale während

Muskelkontraktionen ab. Die Zahl aktivierter motorischer Einheiten -

und ihre Entladungsfrequenz - steigt mit zunehmender Anregung aus dem

ZNS. Die abgeleiteten Aktionspotentiale zeigen die Aktivität einer

räumlich begrenzten Gruppe von Fasern, die zu 1-3 motorischen Einheiten

gehören. Bei stärkerer Aktivierung sind keine Einzelkomplexe mehr

erkennbar (Interferenzmuster) |