Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Physiologie des Herzens

Dynamik des Herzzeitvolumens

© H. Hinghofer-Szalkay

Kollaps: labefacere = zum Schwanken bringen (labes = Sturz, Fall)

Kollaps: labefacere = zum Schwanken bringen (labes = Sturz, Fall)| Das Herz kann nicht mehr Blut "ausgeben" (arteriell), als es empfängt (venöser Rückstrom): Das Herzzeitvolumen (cardiac output) ist - außer von der Muskelkraft des Myokards (Inotropie) an sich - von venöser Vorlast (preload) und arterieller Nachlast (afterload) abhängig. Das Herz ist eine "angebotsorientierte Pumpe". Im Ruhezustand beträgt das Herzminutenvolumen rund 75 ml/min/kg Körpergewicht, bei körperlicher Ausbelastung kann es bis auf ca. 300 ml/min/kg ansteigen - bei hochtrainierten Menschen noch mehr. Das ist durch den stark erhöhten Durchblutungsbedarf aktiver Skelettmuskulatur bedingt. Die Förderleistung des Herzens ergibt sich aus der Summe der Durchblutungen der einzelnen Teilkreisläufe. Deren Bedarf summiert sich also zum benötigten Herzzeitvolumen auf, das "Durchblutungsbudget" ist ausgeglichen (venöses Angebot = arterielle Nachfrage). Nimmt man beispielsweise an einem Aufguss in der Sauna teil, steigt die Hautdurchblutung auf ~5 l/min, und das Herzminutenvolumen muss sich verdoppeln, um die anderen Organe weiter adäquat mit Blut zu versorgen. Allerdings kann Blut in gut dehnbaren Venen (Haut, Eingeweide) zwischengespeichert werden - wenn sie stärker mit Blut befüllt werden als vorher (steigende arterielle Perfusion). Das kann zu Problemen führen, insbesondere in aufrechter Körperhaltung und in warmer Umgebung: Bis zu 10% des gesamten Blutvolumens können in den Venengeflechten der Beine zusätzlich zu liegen kommen. Dieses Blut entzieht sich dem Rückstrom zum Herzen, die kardiale Vorlast nimmt ab, die Förderleistung des Herzens ist eingeschränkt, der arterielle Blutdruck gefährdet. Das sollte durch allgemeine Einsparungen im Bereich der arteriellen Durchblutung (erhöhter Sympathikustonus) verhindert werden - und kann andernorts Probleme verursachen. So kann es bei kritisch reduzierter Hirndurchblutung (~-50%) zu Bewusstlosigkeit kommen (Synkope), der Tonus der Haltemuskulatur lässt nach und die Person verliert die Kontrolle über die Muskulatur (orthostatischer Kollaps). Die liegende Position hat wiederum den Vorteil minimierter hydrostatischer Kreislaufbelastung (Fehlen der Orthostase), sodass sich venöser Rückstrom und arterieller Druck rasch erholen und kollabierte Personen meist rasch wieder zu Bewusstsein kommen. |

Orthostatische Einflüsse

Orthostatische Einflüsse  Körperliche Belastung

Körperliche Belastung  Wärmebelastung

Wärmebelastung  Steuerung der Herzleistung

Steuerung der Herzleistung cardiac index

cardiac index

Core messages

Core messages Der Betrag des auf die Hautfläche einer Person bezogenen (normierten) Herzzeitvolumens bezeichnet man als cardiac index (CI). Bei erwachsenen Personen fördert das Herz in Ruhe eine Blutmenge von ~3 l/min pro m2 Hautfläche, bei Neugeborenen um 30-60% mehr (ca. 4-5 l/min/m2).

Der Betrag des auf die Hautfläche einer Person bezogenen (normierten) Herzzeitvolumens bezeichnet man als cardiac index (CI). Bei erwachsenen Personen fördert das Herz in Ruhe eine Blutmenge von ~3 l/min pro m2 Hautfläche, bei Neugeborenen um 30-60% mehr (ca. 4-5 l/min/m2).

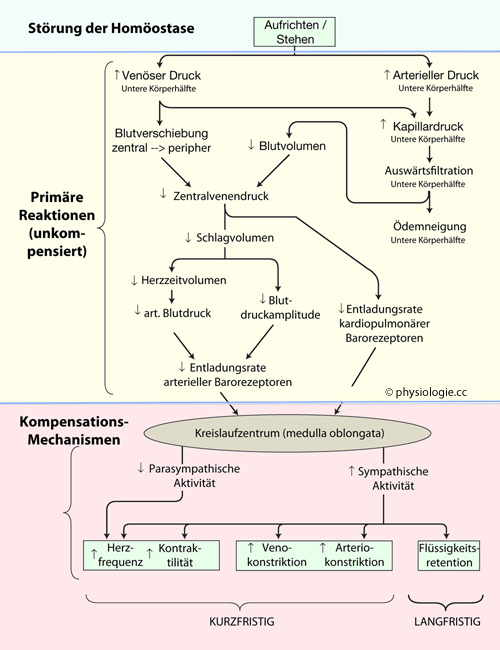

Abbildung: Orthostatische und Hitzebelastung in Kombination können zu Kreislaufkollaps führen

Abbildung: Orthostatische und Hitzebelastung in Kombination können zu Kreislaufkollaps führen

Abbildung: Kreislaufschema

Abbildung: Kreislaufschema

Abbildung), besteht ein dynamisches Gleichgewicht der Faktoren

Blutangebot an das Herz (venöser Rückstrom) und Angebot an die Organe

(arterielle Durchblutung). Dabei kann es zum Konflikt zwischen

Blutbedarf (arterielle Perfusion) und Blutangebot (venöser Rückstrom

zum Herzen) kommen:

Abbildung), besteht ein dynamisches Gleichgewicht der Faktoren

Blutangebot an das Herz (venöser Rückstrom) und Angebot an die Organe

(arterielle Durchblutung). Dabei kann es zum Konflikt zwischen

Blutbedarf (arterielle Perfusion) und Blutangebot (venöser Rückstrom

zum Herzen) kommen:  Lageänderung des Körpers beeinflusst den Zustrom zum Vorhof (Vorlast)

und damit die Blutmenge, die das Herz fördern kann (Herzzeitvolumen).

Grund ist die Änderung der Druckverteilung im Gefäßsystem (Abnahme des Zentralvenendrucks und damit der Füllung des Herzens).

Lageänderung des Körpers beeinflusst den Zustrom zum Vorhof (Vorlast)

und damit die Blutmenge, die das Herz fördern kann (Herzzeitvolumen).

Grund ist die Änderung der Druckverteilung im Gefäßsystem (Abnahme des Zentralvenendrucks und damit der Füllung des Herzens). Beispiel: Eine gesunde ruhende, entspannte Person hat im Liegen ein

Herzminutenvolumen von 7,5 l/min. Kippt man die Person in eine

aufrechte Position (head-up tilt), reduziert sich das Herzminutenvolumen

innerhalb von Sekunden auf 5 l/min, also um -33%.

Beispiel: Eine gesunde ruhende, entspannte Person hat im Liegen ein

Herzminutenvolumen von 7,5 l/min. Kippt man die Person in eine

aufrechte Position (head-up tilt), reduziert sich das Herzminutenvolumen

innerhalb von Sekunden auf 5 l/min, also um -33%. ) nimmt der

Blutnachstrom aus dem Venensystem ab. Der

Lungenkreislauf wirkt als kurzzeitige Füllungsreserve für das linke Herz und

stabilisiert den arteriellen Druck. Bleibt der venöse Rückstrom zum

Herzen erniedrigt, nimmt auch das Minutenvolumen des linken Ventrikels ab (

) nimmt der

Blutnachstrom aus dem Venensystem ab. Der

Lungenkreislauf wirkt als kurzzeitige Füllungsreserve für das linke Herz und

stabilisiert den arteriellen Druck. Bleibt der venöse Rückstrom zum

Herzen erniedrigt, nimmt auch das Minutenvolumen des linken Ventrikels ab ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Anpassung des Kreislaufs an eine Lageänderung (liegend zu aufrecht)

Abbildung: Anpassung des Kreislaufs an eine Lageänderung (liegend zu aufrecht)

), der mittlere arterielle Druck steigt sogar meist

etwas an. Bei ungenügender Erhöhung des peripheren Widerstands nimmt

der Blutdruck hingegen ab.

), der mittlere arterielle Druck steigt sogar meist

etwas an. Bei ungenügender Erhöhung des peripheren Widerstands nimmt

der Blutdruck hingegen ab.  Abnahme der Gehirndurchblutung auf etwa die Hälfte des Normalwerts (im Liegen) führt über Bewusstseinseinengung zu Bewusstlosigkeit (Synkope

Abnahme der Gehirndurchblutung auf etwa die Hälfte des Normalwerts (im Liegen) führt über Bewusstseinseinengung zu Bewusstlosigkeit (Synkope  ). Erfolgt dies infolge Orthostase (=aufrechte Körperlage), spricht man von einem orthostatischen

Kollaps.

). Erfolgt dies infolge Orthostase (=aufrechte Körperlage), spricht man von einem orthostatischen

Kollaps.  Dieser beseitigt die hydrostatische Benachteiligung des Hirnkreislaufs und verbessert wieder die zerebrale Perfusion.

Dieser beseitigt die hydrostatische Benachteiligung des Hirnkreislaufs und verbessert wieder die zerebrale Perfusion. Beispiel: Alter 50 Jahre, geschätzte Obergrenze: 200 - 50 = 150 bpm (grobe Näherung)

Beispiel: Alter 50 Jahre, geschätzte Obergrenze: 200 - 50 = 150 bpm (grobe Näherung)| Typische Werte bei einer stehenden untrainierten Person Nach Rerych SK et al, Ann Surg 1978; 187: 449-58 |

||

| körperliche Ruhe |

starke Belastung |

|

| Sauerstoffverbrauch (l/min) |

0,25 |

3,0 |

| Herzzeitvolumen (l/min) |

4,8 |

21,6 |

| Herzfrequenz (bpm) |

60 |

180 |

| Schlagvolumen (ml) |

80 |

120 |

| enddiastolisches Volumen (ml) |

120 |

140 |

| Restvolumen (ml) |

40 |

20 |

| Auswurffraktion (EF) |

0,67 |

0,86 |

| Dauer eines Zyklus (s) |

1,0 |

0,33 |

| Systolendauer (s) |

0,35 |

0,20 |

| Diastolendauer (s) |

0,65 |

0,13 |

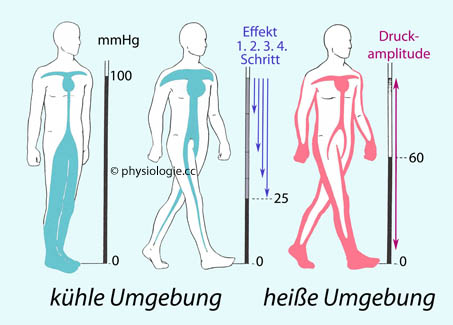

Abbildung:

Blutverteilung als Funktion der Temperatur beim stehenden / gehenden Menschen

Abbildung:

Blutverteilung als Funktion der Temperatur beim stehenden / gehenden Menschen

).

).

Abbildung: Blutvolumenverteilung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Abbildung: Blutvolumenverteilung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Füllungsdruck in den Vorhöfen, ein Maß für die Vorlast (preload). Zwischen Kreislaufperipherie und Vorhöfen herrscht ein Druckgefälle, dessen Betrag bestimmt die Intensität des venösen Rückstroms. Venenklappen in den Extremitäten stellen sicher, dass das Blut zentralwärts fließt

Füllungsdruck in den Vorhöfen, ein Maß für die Vorlast (preload). Zwischen Kreislaufperipherie und Vorhöfen herrscht ein Druckgefälle, dessen Betrag bestimmt die Intensität des venösen Rückstroms. Venenklappen in den Extremitäten stellen sicher, dass das Blut zentralwärts fließt Zustand des Herzmuskels (Muskelmasse, Durchblutung der Herzkranzgefäße > Inotropie):

hängt von mehreren Faktoren ab, wie Muskelmasse (Hypertrophie infolge

Mehrbelastung, z.B. bei Hochleistungssportlern, Atrophie bei mangelnder

Spitzenbelastung wie infolge chronischer Bettruhe) und koronare Durchblutung

Zustand des Herzmuskels (Muskelmasse, Durchblutung der Herzkranzgefäße > Inotropie):

hängt von mehreren Faktoren ab, wie Muskelmasse (Hypertrophie infolge

Mehrbelastung, z.B. bei Hochleistungssportlern, Atrophie bei mangelnder

Spitzenbelastung wie infolge chronischer Bettruhe) und koronare Durchblutung Arterielle Drucke (Aorta, Pulmonalis), diese dienen als Maß für die Nachlast (afterload) - hier spielt u.a. die Dehnbarkeit herznaher arterieller Gefäße hinein, die "Windkesselfunktion"

der Aorta fängt Volumenstöße elastisch auf, umgekehrt erschwert z.B.

Aortensklerose dem linken Ventrikel die Auswurfarbeit. Aus

der Perspektive des Herzens stellt sich die Vorlast als "Angebot", die

Inotropie als Pumpvermögen und die Nachlast als das Druckprofil dar,

gegen welches die Pumpe Herz Volumenarbeit leisten muss

Arterielle Drucke (Aorta, Pulmonalis), diese dienen als Maß für die Nachlast (afterload) - hier spielt u.a. die Dehnbarkeit herznaher arterieller Gefäße hinein, die "Windkesselfunktion"

der Aorta fängt Volumenstöße elastisch auf, umgekehrt erschwert z.B.

Aortensklerose dem linken Ventrikel die Auswurfarbeit. Aus

der Perspektive des Herzens stellt sich die Vorlast als "Angebot", die

Inotropie als Pumpvermögen und die Nachlast als das Druckprofil dar,

gegen welches die Pumpe Herz Volumenarbeit leisten muss Einfluss durch das autonome Nervensystem (Abbildungen) und weitere externe Faktoren (Hormonmuster, Temperatur, Pharmaka..). Der (adrenerge - ß1-Rezeptoren) Sympathikus beschleunigt und kräftigt, der (cholinerge - M2-Rezeptoren) Parasympathikus bremst die Herztätigkeit:

Einfluss durch das autonome Nervensystem (Abbildungen) und weitere externe Faktoren (Hormonmuster, Temperatur, Pharmaka..). Der (adrenerge - ß1-Rezeptoren) Sympathikus beschleunigt und kräftigt, der (cholinerge - M2-Rezeptoren) Parasympathikus bremst die Herztätigkeit:

Abbildung: Einflüsse auf das Herzminutenvolumen

Abbildung: Einflüsse auf das Herzminutenvolumen Der Sympathikus erhöht (direkt über cAMP) am Sinusknoten die Öffnungswahrscheinlichkeit der if-Kanäle (Natriumeinstrom, positiv chronotroper Effekt) sowie (über PKA) der L-Typ Ca++-Kanäle (Calciumeinstrom) und Kv-Kanäle (Repolarisierung), und beschleunigt die Erregungsübertragung über gap junctions (AV-Knoten: positiv dromotroper Effekt). Im Arbeitsmyokard aktiviert er den verzögerten iK-Strom (und verkürzt so die Aktionspotentialdauer), verstärkt den iCa++-Strom aus dem sarkoplasmatischen

Retikulum und intensiviert so die Kontraktion (positiv inotroper Effekt), und er erhöht die Ca++-Aufnahme in das sarkoplasmatische Retikulum (positiv lusitroper Effekt). Auch wird Phospholamban

phosphoryliert (durch die Calmudulin-abhängige Kinase CaMKII), was den

positiv inotropen Effekt verlängert - die Wiederabkopplung des

Phosphats erfordert die Aktivität von Phosphatasen (PP1 und PP2A). Die

involvierten Faktoren (PKA, CaMKII, P1, PP2A) sind in der Zelle als

große regulatorische Proteinkomplexe organisiert, die an Zielproteine

wie den Ryanodinrezeptor angelagert sind.

Der Sympathikus erhöht (direkt über cAMP) am Sinusknoten die Öffnungswahrscheinlichkeit der if-Kanäle (Natriumeinstrom, positiv chronotroper Effekt) sowie (über PKA) der L-Typ Ca++-Kanäle (Calciumeinstrom) und Kv-Kanäle (Repolarisierung), und beschleunigt die Erregungsübertragung über gap junctions (AV-Knoten: positiv dromotroper Effekt). Im Arbeitsmyokard aktiviert er den verzögerten iK-Strom (und verkürzt so die Aktionspotentialdauer), verstärkt den iCa++-Strom aus dem sarkoplasmatischen

Retikulum und intensiviert so die Kontraktion (positiv inotroper Effekt), und er erhöht die Ca++-Aufnahme in das sarkoplasmatische Retikulum (positiv lusitroper Effekt). Auch wird Phospholamban

phosphoryliert (durch die Calmudulin-abhängige Kinase CaMKII), was den

positiv inotropen Effekt verlängert - die Wiederabkopplung des

Phosphats erfordert die Aktivität von Phosphatasen (PP1 und PP2A). Die

involvierten Faktoren (PKA, CaMKII, P1, PP2A) sind in der Zelle als

große regulatorische Proteinkomplexe organisiert, die an Zielproteine

wie den Ryanodinrezeptor angelagert sind.

Abbildung: Noradrenalinwirkung auf Herzmuskelzelle

Abbildung: Noradrenalinwirkung auf Herzmuskelzelle

Abbildung). ß-Rezeptor-Antagonisten ("Betablocker") wirken

je nach ihrem Wirkungsmuster auf adrenerge Rezeptoren. Nach ihrem

Engagement werden die Rezeptoren teilweise internalisiert (receptor downregulation).

Abbildung). ß-Rezeptor-Antagonisten ("Betablocker") wirken

je nach ihrem Wirkungsmuster auf adrenerge Rezeptoren. Nach ihrem

Engagement werden die Rezeptoren teilweise internalisiert (receptor downregulation). Der Parasympathikus verstärkt über Wirkung muskarinerger Rezeptoren auf Kalium-(IKACh), Calcium-(ICa++) und If-Ströme das Membranpotential der AV-Knoten-Zellen (negativ chronotroper Effekt), verlangsamt am AV-Knoten die

Überleitung durch Verzögerung der Aufstrichphase "0" (negativ

dromotroper Effekt), und verringert den Calciumeinstrom im Vorhof (negativ inotroper Effekt).

Der Parasympathikus verstärkt über Wirkung muskarinerger Rezeptoren auf Kalium-(IKACh), Calcium-(ICa++) und If-Ströme das Membranpotential der AV-Knoten-Zellen (negativ chronotroper Effekt), verlangsamt am AV-Knoten die

Überleitung durch Verzögerung der Aufstrichphase "0" (negativ

dromotroper Effekt), und verringert den Calciumeinstrom im Vorhof (negativ inotroper Effekt).

In Ruhe beträgt das Herzzeitvolumen 3 l/min pro m2 Haut (Cardiac index CI). Der CI ist im Schlaf um ~10% reduziert,

steigt bei Aufregung, Stress oder nach einer Mahlzeit um bis zu 30%, bei schwerer

körperlicher Belastung bis auf das 6-fache. Der myokardiale Energieaufwand beträgt 1,2 W (gesamter

Organismus ~100 W), bei intensiver

Muskelarbeit bis ~8 W. Das Herz leistet vor allem Druck-Volumen-, ein wenig auch kinetische Arbeit (linker Ventrikel ~1%, rechter ~5%; bei

körperlicher Arbeit ~14 bzw. ~50%). Ein Wechsel von liegender zu

aufrechter Körperposition (Orthostase) bedeutet reduziertes venöses

Blutangebot (Vorlast) an das Herz, das Herzzeitvolumen sinkt um

~30%, z.B. von 7 auf 5 l/min. Zuerst sinkt

die Aufwurfleistung des rechten Herzens, dann die Blutmenge im

Lungenkreislauf und die Vorlast für das linke Herz (einige Sekunden

Verzögerung) In Ruhe beträgt das Herzzeitvolumen 3 l/min pro m2 Haut (Cardiac index CI). Der CI ist im Schlaf um ~10% reduziert,

steigt bei Aufregung, Stress oder nach einer Mahlzeit um bis zu 30%, bei schwerer

körperlicher Belastung bis auf das 6-fache. Der myokardiale Energieaufwand beträgt 1,2 W (gesamter

Organismus ~100 W), bei intensiver

Muskelarbeit bis ~8 W. Das Herz leistet vor allem Druck-Volumen-, ein wenig auch kinetische Arbeit (linker Ventrikel ~1%, rechter ~5%; bei

körperlicher Arbeit ~14 bzw. ~50%). Ein Wechsel von liegender zu

aufrechter Körperposition (Orthostase) bedeutet reduziertes venöses

Blutangebot (Vorlast) an das Herz, das Herzzeitvolumen sinkt um

~30%, z.B. von 7 auf 5 l/min. Zuerst sinkt

die Aufwurfleistung des rechten Herzens, dann die Blutmenge im

Lungenkreislauf und die Vorlast für das linke Herz (einige Sekunden

Verzögerung) Die Beinvenen

lagern im Stehen ~10% des Blutvolumens ein (venöses Pooling), weil mehr

Blut arteriell ein- als Richtung Herz ausfließt

(DeJager-Krogh-Mechanismus). Venenklappen verhindern retrograde

Strömung. Der Barorezeptorreflex reduziert die Perfusion von Eingeweiden

und Muskulatur, die Herzfrequenz nimmt zu. Normalerweise bleibt der

systolische Blutdruck unverändert, bei ungenügender Erhöhung des

peripheren Widerstands nimmt der Blutdruck ab. Sinkt die

Gehirndurchblutung auf die Hälfte des Normalwerts, treten

Bewusstseinseinengung und (Prä-)Synkope auf (orthostatischer Kollaps) Die Beinvenen

lagern im Stehen ~10% des Blutvolumens ein (venöses Pooling), weil mehr

Blut arteriell ein- als Richtung Herz ausfließt

(DeJager-Krogh-Mechanismus). Venenklappen verhindern retrograde

Strömung. Der Barorezeptorreflex reduziert die Perfusion von Eingeweiden

und Muskulatur, die Herzfrequenz nimmt zu. Normalerweise bleibt der

systolische Blutdruck unverändert, bei ungenügender Erhöhung des

peripheren Widerstands nimmt der Blutdruck ab. Sinkt die

Gehirndurchblutung auf die Hälfte des Normalwerts, treten

Bewusstseinseinengung und (Prä-)Synkope auf (orthostatischer Kollaps) Der Anstieg des Herzminutenvolumens bei körperlicher Belastung erfolgt durch erhöhtes Schlagvolumen (+50%, im Liegen weniger)

und Anstieg der Herzfrequenz (+200%). Die Auswurffraktion nimmt zu,

der Anteil der Diastole an der Dauer eines Herzzyklus sinkt von 65% auf

knapp 40%. Gelangt nicht mehr die gesamte benötigte Sauerstoffmenge zu

den Muskelzellen, entsteht vermehrt Lactat, das belastet den

Säure-Basen-Haushalt (metabolische Azidose). Bei Ausbelastung sinkt der

arterielle pH von 7,4 auf ~7,0 Der Anstieg des Herzminutenvolumens bei körperlicher Belastung erfolgt durch erhöhtes Schlagvolumen (+50%, im Liegen weniger)

und Anstieg der Herzfrequenz (+200%). Die Auswurffraktion nimmt zu,

der Anteil der Diastole an der Dauer eines Herzzyklus sinkt von 65% auf

knapp 40%. Gelangt nicht mehr die gesamte benötigte Sauerstoffmenge zu

den Muskelzellen, entsteht vermehrt Lactat, das belastet den

Säure-Basen-Haushalt (metabolische Azidose). Bei Ausbelastung sinkt der

arterielle pH von 7,4 auf ~7,0 Bei Erwärmung

des Körpers steigt die Hautdurchblutung auf maximal ~5 l/min, Blut wird

vermehrt in die Venengeflechte der Haut verlagert, was dem

Wärmeaustausch dient, aber den Blutrückfluss zum Herzen reduziert

(Kollapsgefahr). In kühler Umgebung kommt es zu peripherer

Vasokonstriktion, Zentralisierung des Blutvolumens und besserer Füllung

des Herzens Bei Erwärmung

des Körpers steigt die Hautdurchblutung auf maximal ~5 l/min, Blut wird

vermehrt in die Venengeflechte der Haut verlagert, was dem

Wärmeaustausch dient, aber den Blutrückfluss zum Herzen reduziert

(Kollapsgefahr). In kühler Umgebung kommt es zu peripherer

Vasokonstriktion, Zentralisierung des Blutvolumens und besserer Füllung

des Herzens Die

Pumpleistung des Herzens hängt ab vom Füllungsdruck in den Vorhöfen

(Vorlast), dem Zustand des Herzmuskels (Muskelmasse, Durchblutung der

Herzkranzgefäße) und den arteriellen Drucken (Aorta, Pulmonalis) als

Maß für die Nachlast Die

Pumpleistung des Herzens hängt ab vom Füllungsdruck in den Vorhöfen

(Vorlast), dem Zustand des Herzmuskels (Muskelmasse, Durchblutung der

Herzkranzgefäße) und den arteriellen Drucken (Aorta, Pulmonalis) als

Maß für die Nachlast Der (adrenerge - ß1-Rezeptoren) Sympathikus beschleunigt und kräftigt, der (cholinerge - M2-Rezeptoren)

Parasympathikus bremst die Herztätigkeit. Der Sympathikus erhöht am

Sinusknoten die Öffnungswahrscheinlichkeit der if-Kanäle

(Natriumeinstrom, positiv chronotroper Effekt), der L-Typ Ca++-Kanäle

(Calciumeinstrom), Kv-Kanäle (Repolarisierung), und beschleunigt die

Erregungsübertragung über gap junctions (AV-Knoten: positiv dromotroper

Effekt). Im Arbeitsmyokard aktiviert er den verzögerten K-Strom

(verkürzt die Aktionspotenitaldauer), verstärkt den Ca++-Strom aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (positiv inotroper Effekt), erhöht die Ca++-Aufnahme

in das sarkoplasmatische Retikulum (positiv lusitroper Effekt). Die

Wirkung baut sich über mehrere Herzschläge auf. Rasche Änderungen der

Herzfrequenz (atmungssynchrone Sinusarrhythmie) erfolgen über

Oszillationen der parasympathischen Steuerung des Sinusknotens (negativ chronotroper Effekt) Der (adrenerge - ß1-Rezeptoren) Sympathikus beschleunigt und kräftigt, der (cholinerge - M2-Rezeptoren)

Parasympathikus bremst die Herztätigkeit. Der Sympathikus erhöht am

Sinusknoten die Öffnungswahrscheinlichkeit der if-Kanäle

(Natriumeinstrom, positiv chronotroper Effekt), der L-Typ Ca++-Kanäle

(Calciumeinstrom), Kv-Kanäle (Repolarisierung), und beschleunigt die

Erregungsübertragung über gap junctions (AV-Knoten: positiv dromotroper

Effekt). Im Arbeitsmyokard aktiviert er den verzögerten K-Strom

(verkürzt die Aktionspotenitaldauer), verstärkt den Ca++-Strom aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (positiv inotroper Effekt), erhöht die Ca++-Aufnahme

in das sarkoplasmatische Retikulum (positiv lusitroper Effekt). Die

Wirkung baut sich über mehrere Herzschläge auf. Rasche Änderungen der

Herzfrequenz (atmungssynchrone Sinusarrhythmie) erfolgen über

Oszillationen der parasympathischen Steuerung des Sinusknotens (negativ chronotroper Effekt) |