Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Transport

im kardiovaskulären System (Kreislauf, Blut, Lymphe)

Venensystem

Venensystem

© H. Hinghofer-Szalkay

DeJager-Krogh-Effekt: S. DeJager, August Krogh

DeJager-Krogh-Effekt: S. DeJager, August Krogh

Frank-Starling-Mechanismus: Otto

Frank, Ernest Starling

Guyton's cross plot: Arthur Guyton

Kollaps: collabor = zusammenfallen, -brechen, -stürzen (labo = wanken, schwanken)

Orthostase: ὀρθός = (auf)recht, richtig; stare = (aufrecht) stehen

Synkope: σύν = zusammen, κὁπτω = schlagen

Thrombus: θρόμβος = Klumpen, Pfropf

Das

Blutvolumen befindet sich zu etwa 55% in den Venen, 25% im "kleinen"

Kreislauf (Lunge und Herzräume), 15% im Arteriensystem, und 5% in

der Mikrozirkulation. Abgesehen von hydrostatischen Druckschichtungen (Blutdruck oben niedriger als unten) nehmen die Druckwerte von der Herzkammer (während der Systole) bis zum Vorhof hin kontinuierlich ab - entsprechend der Richtung des Blutstroms.

Das rechte

Herz schöpft aus dem Niederdrucksystem (große Venen) und pumpt in den

Lungenkreislauf. Der Indikator für seine Vorlast ist der zentrale Venendruck (central venous pressure CVP), für seine Nachlast der Pulmonalarteriendruck. Beim linken Ventrikel zeigt der pulmonalkapilläre Druck (PCWP: pulmonary capillary wedge pressure) die Vorlast an, der Aortendruck die Nachlast.

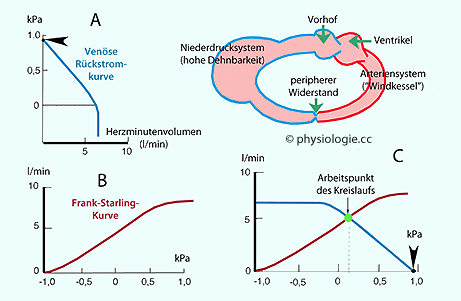

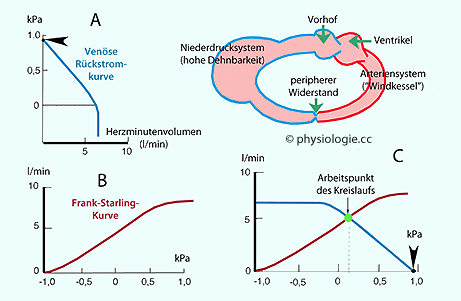

Im kardiovaskulären Zustandspunkt des betreffenden Druck-Strömungs-Diagramms überkreuzen sich die Kurve des venösen Rückstroms und die Starling-Kurve, d.h. hier gilt ein Druck- und ein Strömungswert, der sowohl der Hydrodynamik des Gefäßsystems als auch der Frank-Starling-Charakteristik des Herzens entspricht.

Venen werden von der arteriellen Seite aus befüllt; retrograde Strömung wird vielerorts durch Venenklappen

verhindert. Je mehr Blut in Venen zwischengespeichert wird, desto

stärker

sinkt der venöse Rückstrom zum Herzen (und damit vorübergehend das

Herzminutenvolumen); entleeren sie sich (durch Kompression von außen

oder elastische Retraktion bei verringerter arterieller Befüllung),

nimmt der Rückstrom zu, und das

Herzminutenvolumen steigt.

Die Venen in Haut und Subkutis sind sehr dehnbar (hohe Compliance),

ebenso die Venen des Splanchnikusgebietes (Baucheingeweide). Der

Füllungsgrad kutaner Venengeflechte steht unter dem Einfluss der Thermoregulation (Wärmeabgabe), Kreislaufreflexe

beteiligen sich an der Steuerung der Gefäße im Bauchraum. Die

Venengeflechte in der Skelettmuskulatur könnten ebenfalls viel Blut

aufnehmen, das tun sie aber in der Regel nicht, da sie von der

aktiven Muskulatur (die stärker durchblutet ist) "massiert" und damit

laufend entleert werden ("Muskelpumpe").

|

Der "Arbeitspunkt" des Kreislaufs  Verteilung des Blutvolumens

Verteilung des Blutvolumens  Dynamische Speicherung

Dynamische Speicherung  DeJager-Krogh- Mechanismus

DeJager-Krogh- Mechanismus  Steuerung venöser Speicherung

Steuerung venöser Speicherung  Vorlast für rechtes und linkes Herz: Zentraler Venendruck, PCWP

Vorlast für rechtes und linkes Herz: Zentraler Venendruck, PCWP  Orthostase

Orthostase  Wasserimmersion

Wasserimmersion  Muskelpumpe

Muskelpumpe  Atempumpe, Venenpuls

Atempumpe, Venenpuls  Hydrostatik, Orthostase

Hydrostatik, Orthostase

Systemischer Blutdruck

Systemischer Blutdruck

Praktische Aspekte

Praktische Aspekte  Core messages

Core messages

Im

Venensystem befindet sich der Großteil (60-70%) des Blutvolumens. Die

Verteilung des Blutes innerhalb des Systems hängt ab vom Kontraktionsgrad der Gefäße (peripherer venöser Tonus) sowie weiteren Faktoren (Körperlage, Muskelpumpe, Atmung, Herzaktivität).

Daraus ergibt sich ein diastolischer Füllungsdruck des rechten Herzens

(im Bereich der Mündung der Hohlvenen in den rechten Vorhof), der

mittels venösem Katheter gemessen werden kann und als Zentralvenendruck (CVP, central venous pressure)

bezeichnet wird. Sein Betrag hängt von den genannten Größen ab und ist

ein wichtiger Indikator für den Zustand des kardiovaskulären Systems.

Die Strömungs-Druck-Kurven von Herz und Kreislauf treffen sich im "Arbeitspunkt" des kardiovaskulären Systems

Sowohl

die Funktionsweise des Herzens als auch die der Blutgefäße folgen ihrer

spezifischen Dynamik. Da diese beiden Systeme hydromechanisch

miteinander verknüpft sind (beide sind Teil des Blutkreislaufs),

stimmen ihre Druck-Volumen-Charakteristika in bestimmten

"Arbeitspunkten" überein (d.h. ihre Druck-Volumen-Kurven überschneiden

sich zu jedem Zeitpunkt bei einem jeweils bestimmten Druck- und

Volumenbetrag). Eine solche Abstimmung gibt es sowohl für den

arteriellen (rechtes Herz und Pulmonalarterie, linkes Herz und Aorta)

als auch für den venösen Schenkel der Teilkreisläufe (rechtes Herz und

Hohlvenensystem, linkes Herz und Pulmonalvenen).

Über Vor- und Nachlast des rechten und linken Herzens s. dort

Über Vor- und Nachlast des rechten und linken Herzens s. dort

Abbildung: Verteilung des Blutvolumens

Nach

einer Vorlage in Gauer OH, Kreislauf des Blutes. Gauer / Kramer / Jung,

Physiologie des Menschen, Band 3: Herz und Kreislauf, U&S 1972

Im

Hochdrucksystem bedindet sich weniger als ein Fünftel des gesamten

Blutvolumens. Das zentrale Blutvolumen ist die Füllungsreserve für das

linke Herz. Aus dem Kreislauf austretende Proteine gelangen in das

Interstitium und über den Lymphkreislauf in die Blutbahn zurück

Die Druckverhältnisse im kardiovaskulären System hängen von

mehreren Faktoren ab: Der Lage in Bezug zum geltenden

Beschleunigungsvektor (üblicherweise: Schwerkraft - hydrostatische Druckunterschiede), das

Füllungsvolumen des betreffenden Flüssigkeitskompartments (Blutvolumen,  Abbildung), die Elastizitätsverhältnisse der betreffenden Gefäße

(Compliance).

Abbildung), die Elastizitätsverhältnisse der betreffenden Gefäße

(Compliance).

Dazu kommt die aktive Komponente des Myokards: Die

Herzaktivität folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten (z.B.

Frank-Starling-Mechanimus), die bestimmen, wie gut es sich disatolisch

füllt und wie stark es während der Systole als Pumpe wirkt.

Der

Druckunterschied zwischen arteriellen (Versorgungs-) und venösen

(Abtransport-) Gefäßen beträgt etwa 10 kPa (75 mm Hg). Die Energie für

diesen Druckgradienten, der Blut durch die Haarnadelgefäße (Kapillaren)

treibt und damit den metabolischen Austausch sichert, stammt aus der

Herztätigkeit.

Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren beschrieben, welche

das Zusammenwirken aktiver und passiver Komponenten für das Geschehen

im Blutkreislauf

(cardiovascular system)

ermöglichen: Füllung (Blutvolumen), Zusammenwirken von Dehnung und

Strömung (Hämodynamik), Füllung der Herzräume (Vorlast, zentraler

Venendruck, Pulmonaldruck), Orthostase, Arbeitskurve des Herzens,

arterieller Druck.

Verteilung des Blutvolumens

Das meiste Blut

befindet sich im Niederdrucksystem (Kapillaren bis rechtes Herz):

Kapillaren ~5%, Venolen und

Venen ~55%, Lungenkreislauf und Herzräume ~25% des gesamten

Blutvolumens. Aus diesem Reservoir strömt Blut zum rechten Herzen (venöser Rückstrom, venous return).

Abbildung: Strömungsrate und Druckwerte vor und hinter der Pumpe

Abbildung: Strömungsrate und Druckwerte vor und hinter der Pumpe

Nach einer Vorlage in Herring / Paterson, Levick's Introduction to Cardiovascular Physiology, 6th ed. 2018

Das Pumpensymbol oben links steht für das Herz, die Pfeile für den Druck vor (Vorlast) und nach dem Herzen (Nachlast).

Steht die Pumpe still (Herzstillstand), ergibt sich in diesem

vereinfachten Kreislaufmodell für beide Drucke derselbe Wert

(systemischer Druck, mean circulatory pressure

MCP). Schaltet sich die Pumpe ein - zunächst auf einen niedrigen Wert

von 1 l/min, dann auf 5 l/min -, steigt der Druck auf der arteriellen

(geringe Compliance) stärker als er auf der venösen Seite (hohe

Compliance) abnimmt (grüne Kurven).

Das Einschalten

der Pumpe erhöht das arterielle und reduziert (etwa um denselben

Betrag) das venöse Blutvolumen. Der mittlere Druck auf der

Ausstromseite ist der arterielle Druck (hier

etwa 100 mmHg), auf der Einstromseite der zentrale Venendruck CVP (central venous pressure).

Sinkt das Herzminutenvolumen (z.B. bei Herzversagen), nimmt (ceteris

paribus) auch der arterielle Blutdruck ab, der mittlere venöse Druck

hingegen steigt (in Richtung MCP) an

Als mittleren systemischen (statischen) Blutdruck (mean systemic filling pressure

MSFP, mean circulatory pressure MCP) bezeichnet man den Druck, der sich (abgesehen von hydrostatischen

Unterschieden) in allen Gefäßen nach einem kompletten Herzstillstand

(und bevor sekundäre Filtrationseffekte auftreten) einstellen würde.

(Eine kurze Zeitspanne nach dem "Shutdown" würde noch Blut von Arterien

in Kapillaren und Venen fabließen, bis sich die Drucke komplett

ausgeglichen haben und die Strömung den Wert 0 annimmt.)

Als mittleren systemischen (statischen) Blutdruck (mean systemic filling pressure

MSFP, mean circulatory pressure MCP) bezeichnet man den Druck, der sich (abgesehen von hydrostatischen

Unterschieden) in allen Gefäßen nach einem kompletten Herzstillstand

(und bevor sekundäre Filtrationseffekte auftreten) einstellen würde.

(Eine kurze Zeitspanne nach dem "Shutdown" würde noch Blut von Arterien

in Kapillaren und Venen fabließen, bis sich die Drucke komplett

ausgeglichen haben und die Strömung den Wert 0 annimmt.)

Dieser Druck entspricht der elastischen Gefäßdehnung durch den Inhalt (Blut) und beträgt etwa 7 mmHg oder rund 1 kPa

(passiver "Betriebsdruck" des gesamten Kreislaufs bei einem normalen

Blutvolumen und physiologischen Compliancewerten aller Gefäße). Sein Betrag nimmt mit der

Kreislauffüllung (Blutvolumen) zu und mit der Dehnbarkeit (Compliance) des

Gefäßsystems ab.

Dem allgemeinen Strömungsgesetz folgend, hängt der venöse Rückstrom vom

treibenden Druck ab, d.h. dem Unterschied des peripheren "Systemdrucks"

und dem diastolischen Druck im rechten Herzen. Die Pumpleistung

des Herzens hängt von der Vorlast ab.

Nach einer von Guyton entwickelten Projektion der Eigenschaften des Gefäßsystems einerseits,

des aktiven Herzens andererseits in eine Strömungs-Druck-Grafik kann

die Interaktion der beiden anschaulich dargestellt werden (Guyton's cross plot):

entwickelten Projektion der Eigenschaften des Gefäßsystems einerseits,

des aktiven Herzens andererseits in eine Strömungs-Druck-Grafik kann

die Interaktion der beiden anschaulich dargestellt werden (Guyton's cross plot):

Abbildung: Venöser Rückstrom gleich Herzzeitvolumen

Abbildung: Venöser Rückstrom gleich Herzzeitvolumen

Nach einer Vorlage in New Human Physiology

Der

schwarze Pfeilkopf in (A) und (C) gibt den Druck an, der sich akut bei

Herzstillstand im Kreislauf einstellen würde (systemischer oder statischer Blutdruck)

A: Druck-Strömungs-Kurve des venösen Systems. Der Druckunterschied von Niederdrucksystem zu Vorhof bestimmt die Blutströmung zum

Herzen. Diese Kurve ist in (C) mit Koordinatenwechsel dargestellt.

B: Druck-Strömungs-Kurve als Arbeitskurve des Herzens: Mit zunehmendem Füllungsdruck nimmt das Herzzeitvolumen zu: Frank-Starling-Mechanismus.

C: Nur im Schnittpunkt der beiden Kurven sind die Bedingungen

sowohl der venösen Strömung zum Herzen (blaue Kurve) als auch der Herzfunktion (rote Kurve) erfüllt; die strichlierte Linie

gibt den dabei herrschenden Druck im rechten Vorhof an.

Der Schnittpunkt der blauen Kurve mit der Druckachse (A, C) liegt bei ca. 1 kPa: statischer Blutdruck. Volumendehnbarkeit = Compliance

Die folgende  Abbildung zeigt, wie Veränderungen des Blutvolumens

einerseits, des Zustandes des Herzmuskels andererseits diesen

Schnittpunkt verlagern: Die grünen

Kurven zeigen den Normalzustand - "normal" = Starlingkurve,

"Normovolämie" = venöse Rückstromkurve, vascular function curve -, der Kurvenschnittpunkt liegt

bei einem Herzzeitvolumen von 5 l/min und einem Zentralvenendruck (Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels) von etwa 2 mmHg.

Abbildung zeigt, wie Veränderungen des Blutvolumens

einerseits, des Zustandes des Herzmuskels andererseits diesen

Schnittpunkt verlagern: Die grünen

Kurven zeigen den Normalzustand - "normal" = Starlingkurve,

"Normovolämie" = venöse Rückstromkurve, vascular function curve -, der Kurvenschnittpunkt liegt

bei einem Herzzeitvolumen von 5 l/min und einem Zentralvenendruck (Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels) von etwa 2 mmHg.

Die Rückstromkurve zeigt die Strömung (=Herzzeitvolumen, y-Achse) als Funktion des Zentralvenendrucks (right atrial pressure

RAP, x-Achse). Nimmt (ceteris paribus) der Betrag des

Zentralvenendrucks ab, nimmt der Druckgradient von der Peripherie

(MSFP) zum rechten Vorhof (RAP) zu. Damit steigt der venöse Rückstrom

von Blut zum Herzen (∆p = MSFP - RAP).

Abbildung: Herzminutenvolumen als Funktion des zentralen Venendrucks (nach A. Guyton)

Abbildung: Herzminutenvolumen als Funktion des zentralen Venendrucks (nach A. Guyton)

Die Kurve des venösen Rückstroms ("Normovolämie": Venous return curve, vascular function curve) kreuzt diejenige der Herzleistung ("normal": Cardiac output curve) bei einem bestimmten Druck- (hier ~2 mmHg: Betrag des Zentralvenendrucks) und Strömungswert (hier ~5 l/min).

Steigender Zentralvenendruck reduziert den venösen Rückstrom (dieser wird Null bei ~7 mmHg, weil dann keine Druckdifferenz zum "Systemdruck" des Kreislaufs - mean circulatory pressure - mehr besteht) und steigert die Herzleistung (Frank-Starling-Mechanismus) - bis zu einem Plateau ab ~4 mmHg.

Bei

erhöhtem Blutvolumen ("Hypervolämie", z.B. durch rasche Infusion) liegen die Arbeitspunkte des Kreislaufs (blau) bei

höheren Werten für Zentralvenendruck und Herzminutenvolumen als bei

Normovolämie (hellgrüne Schnittpunkte). Die Steilheit

dieser Kurve bleibt durch Veränderung des Blutvolumens alleine

unbeeinflusst. Das gilt auch für Hypovolämie, bei der alle

Schnittpunktwerte erniedrigt wären (nicht gezeigt).

Bei

Herzversagen ("Schlagkraft eingeschränkt") ist die Leistungskurve des

Herzens in Richtung niedrigerer Förderleistungen verlagert

Nimmt das Blutvolumen zu (Hypervolämie, blaue Rückstromkurve),

verschiebt sich diese Kennkurve nach rechts und oben, weil der Kreislauf stärker

"aufgeblasen" ist (vgl. dort) - Resultat (Schnittpunkt der Kurven) ist typischerweise ein erhöhtes Herzzeitvolumen bei leicht erhöhtem Zentralvenendruck.

Die Steilheit der venösen Rückstromkurve (vascular function curve)

bleibt bei Veränderung des Blutvolumens oder Tonisierung der Venenwände

so gut wie konstant - sie wird nur im Diagramm zu reduzierten

(Hypovolämie oder Tonusverringerung) oder erhöhten Werten

(Volumenzunahme oder Venokonstriktion) verlagert ("parallelverschoben").

Funktionell ausschlaggebend ist nicht das Blutvolumen als solches (wie es durch eine Indikatorverdünnungsmethode bestimmbar ist), sondern das effektive Blutvolumen (effective circulating volume -

Funktionell ausschlaggebend ist nicht das Blutvolumen als solches (wie es durch eine Indikatorverdünnungsmethode bestimmbar ist), sondern das effektive Blutvolumen (effective circulating volume -  s. dort).

Dabei handelt es sich um ein funktionell betontes Konzept, das die

Bedeutung der Regulation von Blutdruck und Durchblutung in den

Vordergrund rückt: Es ist dasjenige Volumen, dessen Größe über

verschiedene Rezeptoren im Körper (z.B. Barorezeptoren) indirekt

ermittelt wird und über neuroendokrine Systeme (Sympathikus,

verschiedene Hormone) regulatorisch wirksam wird.

s. dort).

Dabei handelt es sich um ein funktionell betontes Konzept, das die

Bedeutung der Regulation von Blutdruck und Durchblutung in den

Vordergrund rückt: Es ist dasjenige Volumen, dessen Größe über

verschiedene Rezeptoren im Körper (z.B. Barorezeptoren) indirekt

ermittelt wird und über neuroendokrine Systeme (Sympathikus,

verschiedene Hormone) regulatorisch wirksam wird.

Nimmt die Schlagkraft des Herzens ab (Kardiomyopathie - z.B. Ischämie, violette und rote

Starling-Kurve in der  Abbildung), sinkt einerseits das Herzzeitvolumen (weil das Myokard

geschwächt ist), andererseits erhöhen sich die Füllungsdrucke (weil

sich Blut in der Peripherie rückstaut).

Abbildung), sinkt einerseits das Herzzeitvolumen (weil das Myokard

geschwächt ist), andererseits erhöhen sich die Füllungsdrucke (weil

sich Blut in der Peripherie rückstaut).

Veränderungen des Zentralvenendrucks müssen immer im Zusammenhang mit

der Gesamtsituation des Kreislaufs interpretiert werden (Zustand des

Herzmuskels vs. Zustand des Kreislaufs).

Veränderungen des Zentralvenendrucks müssen immer im Zusammenhang mit

der Gesamtsituation des Kreislaufs interpretiert werden (Zustand des

Herzmuskels vs. Zustand des Kreislaufs).

Die Körperlage beeinflusst die Drucke in den Gefäßen zusätzlich. Im Liegen beträgt der Venendruck entlang der

Körperachse 1-2 kPa (10-20 cm H2O oder rund 10 mm Hg); bei aufrechter Körperlage kommen orthostatische Druckunterschiede dazu.

Näheres zu Schwerkraft und hydrostatischen Druckgradienten im Kreislauf s. dort

Näheres zu Schwerkraft und hydrostatischen Druckgradienten im Kreislauf s. dort

Intravenöse Infusion: Die Höhe eines

Tropfers über der Infusionsstelle bestimmt den Infusionsdruck. So ergibt 20 cm Tropferhöhe bei einem

Venendruck von 15 cm Wassersäule 20-15 = 5 cm H2O treibenden Druck. Die Infusionsgeschwindigkeit hängt vom

Strömungswiderstand der Leitung ab; dieser wird mittels

Quetschrolle am Schlauch beeinflusst, hängt aber

auch vom Ende der Leitung in der Vene ab: Bilden sich

Thromben

Intravenöse Infusion: Die Höhe eines

Tropfers über der Infusionsstelle bestimmt den Infusionsdruck. So ergibt 20 cm Tropferhöhe bei einem

Venendruck von 15 cm Wassersäule 20-15 = 5 cm H2O treibenden Druck. Die Infusionsgeschwindigkeit hängt vom

Strömungswiderstand der Leitung ab; dieser wird mittels

Quetschrolle am Schlauch beeinflusst, hängt aber

auch vom Ende der Leitung in der Vene ab: Bilden sich

Thromben  , verlegen diese die Kanüle und die Tropfrate

nimmt während der Infusion ab.

, verlegen diese die Kanüle und die Tropfrate

nimmt während der Infusion ab.

Venengeflechte sind dynamische Volumenspeicher

Venen

speichern den größten Teil des Blutvolumens. Da ihre Wände relativ dünn

ausgebildet sind, können sie bei niedrigem Innendruck auch leicht

kollabieren. Das macht sich überall dort bemerkbar, wo der

hydrostatische Druck auf Grund der Körperposition niedrig ist, also in

Regionen, die - bezogen auf die Schwerkraft - jeweils "oben" zu

liegen kommen (vgl. hydrostatische Druckprofile).

Abbildung: Druck-Volumen-Profil einer Vene im entspannten

(Querschnitte und obere Kurve) und kontrahierten Zustand (untere Kurve)

Abbildung: Druck-Volumen-Profil einer Vene im entspannten

(Querschnitte und obere Kurve) und kontrahierten Zustand (untere Kurve)

Nach Vanhoutte PM, Leusen I. The reactivity of isolated venous preparations to electrical stimulation. Pflügers Archiv: Eur J Physiol 1969; 306: 351-53

Die

Dehnbarkeit der Vene nimmt durch Kontraktion der Venenwand ab (Volumen

/ Druck), das durch die Vasokonstriktion verdrängte Volumen

(noradrenerge Aktivität) kommt dem venösen Rückstrom zum Herzen zugute

und wirkt damit kreislaufstützend.

Die Formveränderungen beim Kollaps (oben links) bedingen eine komplexe Hydrodynamik. Ab etwa 2 kPa venösem Druck ist das Venenprofil kreisrund (oben rechts)

I

n den jeweils "unten" gelegenen

Körpergebieten hingegen sind die Venen blutgefüllt - je weiter vom

hydrostatischen Indifferenzpunkt entfernt, umso stärker. (Der

hydrostatische Indifferenzpunkt ist die Stelle im Körper, bei welcher

der hydrostatische Druck im Gefäß bei Wechsel der Körperlage

unverändert bleibt - bei den großen Venen etwas unterhalb der

Zwerchfellkuppel, also im Bereich des Oberbauchs).

Dabei gilt das Siphonprinzip:

liegt in einem hydrostatisch verbundenen (offenen) Rohrsystem ein

Gefäßschenkel weiter oben, ist dort der Druck entsprechend reduziert -

und in einem weiter unten gelegenen ist der Druck erhöht (um jeweils ~1 kPa pro 0,1 m Höhenunterschied).

Die größte Dehnbarkeit (Compliance) der Venen zeigt sich bei einem gering positiven transmuralen Druck (~4 mmHg oder ~0,5 kPa): etwa 100 ml/mmHg - etwa das 50-fache der Compliance vergleichbar großer Arterien.

Ab transmuralen Drucken von 10-15 mmHg nimmt die Vene eine kreisrunde

Form an ( Abbildung). Die maschengitterartig angeordneten

Kollagenbündel in der Venenwand bieten ab diesem Druck einen zunehmen

rigiden Widerstand gegen weitere Dehnung, dementsprechend nimmt die

Compliance deutlich ab, die Volumen-Druck-Kurve wird zusehends steiler,

die Wand steifer - das ergibt einen automatischen Schutz vor zu starker

Blutfüllung und unterstützt zusammen mit dem Mechanismus der Muskelpumpe den Rückstrom zum Herzen, im Stehen insbesondere aus den Beinen.

Abbildung). Die maschengitterartig angeordneten

Kollagenbündel in der Venenwand bieten ab diesem Druck einen zunehmen

rigiden Widerstand gegen weitere Dehnung, dementsprechend nimmt die

Compliance deutlich ab, die Volumen-Druck-Kurve wird zusehends steiler,

die Wand steifer - das ergibt einen automatischen Schutz vor zu starker

Blutfüllung und unterstützt zusammen mit dem Mechanismus der Muskelpumpe den Rückstrom zum Herzen, im Stehen insbesondere aus den Beinen.

Zu diesem passiven Element kommt die Kontraktilität

der Venenwand: Die tunica media der Venen in Leber,

Gastrointestinaltrakt, Nieren (alle in der Nähe des venösen

hydrostatischen Indifferenzpunktes gelegen), aber auch in der Haut,

sind reichlich mit adrenergen Nervenfasern versorgt. Sympathische

Aktivität erhöht den Innendruck und treibt Blut zum Herzen, wirkt also

kreislaufaktivierend ( Abbildung), insbesondere in Stresssituationen.

Abbildung), insbesondere in Stresssituationen.

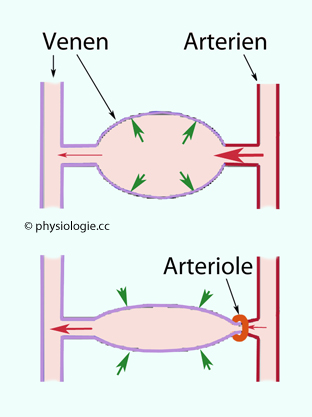

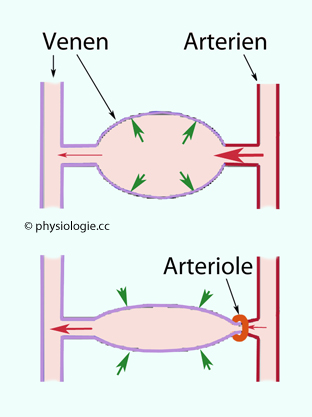

DeJager-Krogh-Mechanismus

Neben dem Gefäßtonus hängt die Füllung von Venen vor allem vom

arteriellen Zustrom ab: Der DeJager-Krogh-Effekt (DeJager-Krogh-Mechanismus, DeJager-Krogh-Phänomen,  Abbildung)

besteht darin, dass eine - durch erhöhten Sympathikustonus bedingte -

Verengung arteriolärer Gefäße (Stresseffekt) und dadurch Reduktion des

Zuflusses zum nachgeschalteten venösen Gefäßgebiet (Venenplexus) zu

dessen Entspeicherung führt (vorher durch den Blutdruck angetriebene

Dehnung der Venenwände führt zu deren elastischem Zusammenziehen -

potenzielle Energie wird in kinetische Energie rückverwandelt). So wird

Blut Richtung Herz mobilisiert und steht zur Stabilisierung des

arteriellen Blutdrucks trotz funktioneller Hypovolämie zur Verfügung.

Abbildung)

besteht darin, dass eine - durch erhöhten Sympathikustonus bedingte -

Verengung arteriolärer Gefäße (Stresseffekt) und dadurch Reduktion des

Zuflusses zum nachgeschalteten venösen Gefäßgebiet (Venenplexus) zu

dessen Entspeicherung führt (vorher durch den Blutdruck angetriebene

Dehnung der Venenwände führt zu deren elastischem Zusammenziehen -

potenzielle Energie wird in kinetische Energie rückverwandelt). So wird

Blut Richtung Herz mobilisiert und steht zur Stabilisierung des

arteriellen Blutdrucks trotz funktioneller Hypovolämie zur Verfügung.

Abbildung: DeJager-Krogh-Mechanismus

Abbildung: DeJager-Krogh-Mechanismus

Modifiziert nach Daugirdas JT, Dialysis hypotension: a hemodynamic analysis. Kidney Int 1991; 39: 233-46

Oben: Öffnen sich die Widerstandsgefäße

(arterioläre Vasodilatation), strömt mehr Blut ins Niederdrucksystem

ein (roter Pfeil rechts), Blut wird von Venen vermehrt gespeichert (grüne Pfeile) - die Vorlast für das Herz sinkt (Reduktion des Herzminutenvolumens).

Unten: Arterioläre Vasokonstriktion

verringert den Einstrom in das Kapillargebiet, der Dehnungsdruck nimmt

ab, die Venen retrahieren (elastisch - grüne Pfeile) und verlagern Blut

wird in Richtung Herz - die Vorlast für das Herz steigt (Erhöhung des Herzminutenvolumens)

Arteriolenweite

und Venenfüllung sind miteinander verknüpft - der Zustrom von Blut aus

den Arteriolen bestimmt die Füllung der nachfolgenden Venen, die bei

erhöhtem Einströmen von Blut einen Teil davon elastisch speichern (eine

Art "venöse Windkesselwirkung"):

Entspeicherung: Nimmt der arterielle Zufluss ab

(arterioläre Konstriktion), entspeichern die Venen aufgrund der

passiven Retraktion ihrer Wände (wie das Zusammenschnurren von

Gummibändern) einen Teil des vorher elastisch gespeicherten Blutes, das

Richtung Herz weiterströmt (potentielle wird zu kinetischer Energie). Dies dient der

Aufrechterhaltung des Herzzeitvolumens in kritischen

Kreislaufsituationen (DeJager-Krogh-Phänomen). Die Notwendige Kraft für die Kontraktion stammt aus der Gefäßwand. Dieser

Mechanismus kommt immer dann ins Spiel, wenn das Blutvolumen schlechter verfügbar wird oder rasch

absinkt (z.B. nach Blutverluist, im

Rahmen einer Hämodialyse usw).

Speicherung: Umgekehrt führt arterioläre Dilatation zu stärkerer Venenfüllung, dies erhöht die venöse Füllung und senkt den Rückstrom zum Herzen - kinetische wird zu potentieller Energie.

Auf diese Weise fungieren die Venen als dynamischer Zwischenspeicher.

Die notwendige Kraft für die Dilatation stammt (via Blutdruck) aus dem

Herzen.

Steuerung venöser Speichergefäße

Für die

Kreislaufwirksamkeit des venösen Blutspeichers ist sowohl der Betrag

des Blutvolumens (~7-8% der Körpermasse) als auch dessen Verteilung ausschlaggebend. Zwei Abschnitte

des Venensystems können besonders viel Blut speichern: Die

Venengeflechte der Haut und die der Baucheingeweide, letztere werden vom

Splanchnikusnerv versorgt (“Splanchnikusgebiet”:

Venen des Gastrointestinaltrakts, der Leber und Milz). Die Venen des

Splanchnikusgebietes enthalten im Ruhezustand etwa 20% des Blutvolumens

und haben zahlreiche α-Adrenozeptoren.

Bei Belastung bzw. Blutdruckabfall können sie kontrahieren (erhöhter

Sympathikustonus) und einen Teil des Blutes in den zentralen

(intrathorakalen) Blutkreislauf verschieben, was den Kreislauf

stabilisiert.

Dazu kommen die Venengeflechte der Skelettmuskulatur, die allerdings normalerweise immer dann gut entleert werden, wenn die betreffenden Muskeln aktiv sind ("Muskelpumpe").

Diese Venen sind kaum sympathisch versorgt; ihre Füllung wird indirekt

sympathisch beeinflusst, und zwar über den Zufluss durch präkapilläre

Widerstandsgefäße (DeJager-Krogh- Phänomen, s. oben).

Abbildung: Die wichtigsten venösen Zuflussgebiete

Nach einer Vorlage bei Shepherd JT, Vanhoutte PM, The Human Cardiovascular System, Facts and Concepts. Raven Press NY 1979

Abbildung: Die wichtigsten venösen Zuflussgebiete

Nach einer Vorlage bei Shepherd JT, Vanhoutte PM, The Human Cardiovascular System, Facts and Concepts. Raven Press NY 1979

Kontraktion peripherer Venen (insbesondere im Splanchnikusgebiet) erhöht das zentrale Blutvolumen und Herzzeitvolumen.

Venengeflechte der Organe im Bauchraum (Splanchnikusgebiet, oben) reagieren vor allem auf "klassische" Kreislaufreflexe (z.B. Barorezeptorreflex), Venen in der Haut (Mitte) stehen vor allem im Dienst der Thermoregulation, Venen der Skelettmuskulatur (unten) werden durch die Muskelpumpe geleert (und haben kaum sympathische Innervation).

Alle diese Venengeflechte haben hohe

Speicherkapazität. Die Speicherung wird - außer über nervöse (sympathische) Einflüsse - über arteriellen Zufluss

(s.  Abbildung oben: DeJager-Krogh-Mechanismus) und mechanische Gegenkräfte (Druck von außen) reguliert

Abbildung oben: DeJager-Krogh-Mechanismus) und mechanische Gegenkräfte (Druck von außen) reguliert

Die Füllung der

Venen in Bauchraum und in der Haut wird sehr stark vom arteriellen Einstrom bestimmt:

Bei erhöhter Darmtätigkeit nimmt die Durchblutung im Splanchnicus-Gebiet zu (niedrige Sympathikus-Aktivität).

Steigt die Körpertemperatur an (+

Hautdurchblutung) oder kommt es zu vermehrter Muskelaktivität, wird die Durchblutung im Splanchnikusgebiet gedrosselt (+

Sympathikusaktivität).

Dazu kommt der Einfluss venenkontrahierender (Vasokonstriktoren) und/oder entspannender Faktoren (Vasodilatatoren).

Beispielsweise nimmt der Venentonus in den Beinen bei aufrechter

Körperlage reflektorisch zu, um die Speicherung von Blut in der unteren

Körperhälfte in dieser Situation zu minimieren.

Zwischen der Steuerung von Venen und arteriellen Widerstandsgefäßen gibt

es Unterschiede: Die meisten Venen haben ohne sympathischen Einfluss

kaum einen basalen Tonus; sie reagieren in den wenigsten Fällen auf

Dehnung ihrer Wand mit Kontraktion; und sie exprimieren Rezeptoren

unterschiedlich stark, z.B. wirkt Angiotensin II kaum auf Venen.

Zentraler Venendruck: Vorlast für das rechte Herz

Der zentrale Venendruck (ZVD) - der mittlere Blutdruck im Bereich

des rechten Atriums - dient Maß für die Vorlast für das rechte Herz. Sein Betrag hängt von der Körperlage ab: Da der hydrostatische Indifferenzpunkt

(aufrecht <-> liegend) des Venensystems unterhalb des Herzniveaus

liegt, ist er im Liegen höher als im Sitzen oder Stehen:

Zentraler Venendruck

(Mittelwert)

|

aufrecht

|

~0 (Außendruck)

|

liegend

|

um +4 mmHg (~0,5 kPa)

|

Der Zentralvenendruck schwankt um einen Mittelwert (Tabelle), die Oszillationen sind vor allem bedingt durch den Herzschlag (s. Venenpuls) und die Atmung, aber auch durch körperliche Aktivitäten. Sein mittlerer Betrag ist ein Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels

und beträgt im Liegen wenige mm Hg

über dem Referenz (äußeren Luft-) druck, im Sitzen oder Stehen um

einige

mmHg weniger und beträgt dann ziemlich genau "Null", d.h. sein Betrag entspricht dem äußeren Bezugsdruck.

Bei Herzinsuffizienz kann der Zentralvenendruck bis auf ~20-30 mmHg

ansteigen, wenn das Herz das venöse Angebot nicht mehr bewältigt

(Überschreiten der Grenzen, innerhalb derer der

Frank-Starling-Mechanismus  wirkt).

wirkt).

Interpretation des ZVD

Interpretation des ZVD:

Ein

hoher Zentralvenendruck kann zweierlei bedeuten:

Venensystem: Hohes venöses Volumenangebot, z.B. bei liegender Position (evt. auch Hypervolämie), aber auch

Myokardiale Schlagkraft:

Herzinsuffizienz (mangelhaftes

"Abpumpen" von Blut aus dem Niederdrucksystem).

Umgekehrt ist auch die

Interpretation

niedriger Druckwerte ambivalent: Diese können einerseits

eine hohe Herzleistung bedeuten (starker "Saugeffekt" der Ventrikel), andererseits aber auch

geringes

Volumenangebot (z.B. bei aufrechter Körperlage oder Hypovolämie, also

niedrigem Blutvolumen, z.B. bei Dehydration oder

Blutverlust).

Durch Beobachtung der Halsvenen kann der Betrag des Zentralvenendrucks grob

abgeschätzt werden: Bei Aufrichten des Oberkörpers auf ~45° sollten die

Jugularvenen kollabiert sein ( s.

dort); bleiben sie gefüllt, ist der

Zentralvenendruck erhöht. Auch der Kollaps der Venen am Handrücken bei

Anheben der Hand über Herzniveau (

s.

dort); bleiben sie gefüllt, ist der

Zentralvenendruck erhöht. Auch der Kollaps der Venen am Handrücken bei

Anheben der Hand über Herzniveau ( Abbildung unten) kann diagnostisch beurteilt werden.

Abbildung unten) kann diagnostisch beurteilt werden.

Für das linke Herz gilt Analoges, der Eingangsdruck wird klinisch als  PCWP = Pulmonary capillary wedge(d) pressure am Ausgang des Pulmonalkreislaufs ermittelt.

PCWP = Pulmonary capillary wedge(d) pressure am Ausgang des Pulmonalkreislaufs ermittelt.

Orthostase

Orthostase bedeutet aufrechte Körperhaltung (Stehen). Wechselt eine Person von Rückenlage (supine position)

zu aufrechter Körperposition (standing) - etwa beim morgendlichen Aufstehen -,

kommt es zu einer intensiven kardiovaskulären Belastung, da hydrostatische

Effekte zu einer raschen (Sekundenbereich) Umverteilung der Volumen-

und Druckverhältnisse im Kreislauf führen: Nur auf der Höhe der

entsprechenden hydrostatischen Indifferenzpunkte

(HIP) bleiben die jeweiligen Druckwerte unverändert, jeweils darüber

sinken sie ab, darunter steigen sie an - um 1 kPa (7,5 mmHg) je

Dezimeter Höhendifferenz.

Abbildung: Druckverteilung im Liegen und Stehen

Abbildung: Druckverteilung im Liegen und Stehen

Nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021

Arterielle

(rot) und venöse Drucke (blau) bei einer Person in Rückenlage (links)

und bei aufrechter Position (rechts). Die Unterschiedlichkeit des

arteriellen (Herzhöhe) und venösen hydrostatischen Indifferenzpunktes (Oberbauchniveau) ist nicht berücksichtigt.

Im Stehen addieren sich zu den systemischen Druckunterschieden

hydrostatische Druckgradienten. Der Betrag des jeweiligen

arterio-venösen Druckgradienten (violett markierte Flächen) ändert sich

nicht (Herzniveau: 93 mmHg, Kopf- und Fußniveau: 85 mmHg in diesem

Beispiel)

Da die Aortenklappe etwa auf Höhe des arteriellen HIP liegt, bleibt die Nachlast (afterload) des linken Ventrikels beim Aufrichten des Körpers weitgehend unverändert; was passiert mit seiner Vorlast (preload)?

Diese ist durch die Füllung des Lungenkreislaufs bestimmt, und zwischen

diesem und dem (Hohl-)Venensystem liegt das rechte Herz. Für dessen

Füllung ist die Situation im Niederdrucksystem entscheidend. Der venöse

HIP liegt auf der Höhe des Oberbauchs; beim Aufstehen sinkt daher der

venöse Druck auf Herzhöhe (Zentralvenendruck) um etwa 0,5 kPa ab (s. oben), und das rechte Herz ist mit einem plötzlich reduzierten Blutangebot konfrontiert.

Das bedeutet: Das rechte Herz pumpt weniger Blut in die Lunge, die

Füllung des Lungenkreislaufs nimmt innerhalb weniger Sekunden merklich

ab, womit auch die Vorlast für den linken Ventrikel absinkt - bis zu

einem Punkt, an dem kreislauflabile Menschen präkollaptisch werden

können (zumal die Gehirndurchblutung aus hydrostatischen Gründen beim Aufrichten sofort absinkt).

Da die Aortenklappe etwa auf Höhe des arteriellen HIP liegt, bleibt die Nachlast (afterload) des linken Ventrikels beim Aufrichten des Körpers weitgehend unverändert; was passiert mit seiner Vorlast (preload)?

Diese ist durch die Füllung des Lungenkreislaufs bestimmt, und zwischen

diesem und dem (Hohl-)Venensystem liegt das rechte Herz. Für dessen

Füllung ist die Situation im Niederdrucksystem entscheidend. Der venöse

HIP liegt auf der Höhe des Oberbauchs; beim Aufstehen sinkt daher der

venöse Druck auf Herzhöhe (Zentralvenendruck) um etwa 0,5 kPa ab (s. oben), und das rechte Herz ist mit einem plötzlich reduzierten Blutangebot konfrontiert.

Das bedeutet: Das rechte Herz pumpt weniger Blut in die Lunge, die

Füllung des Lungenkreislaufs nimmt innerhalb weniger Sekunden merklich

ab, womit auch die Vorlast für den linken Ventrikel absinkt - bis zu

einem Punkt, an dem kreislauflabile Menschen präkollaptisch werden

können (zumal die Gehirndurchblutung aus hydrostatischen Gründen beim Aufrichten sofort absinkt).

Abbildung: Hämodynamik in den Beinen bei aufrechter Körperhaltung

Nach einer Vorlage bei Mohrman DE / Heller LJ, Cardiovascular Physiology, 8th ed. McGraw Hill 2014

Abbildung: Hämodynamik in den Beinen bei aufrechter Körperhaltung

Nach einer Vorlage bei Mohrman DE / Heller LJ, Cardiovascular Physiology, 8th ed. McGraw Hill 2014

Im Stehen nimmt die Füllung der Venen zu, weil Blut aus dem arteriellen Kompartment nachfließt und die Venenwände dehnt (links).

Der hohe Kapillardruck auf Fußniveau führt zu Filtration in das Gewebe ("Knöchelödem", grüner Pfeil).

Bei Steigerung der Sympathikusaktivität kontrahieren sich die

Widerstandsgefäße, der Filtrationsdruck nimmt etwas ab, ohne

wesentlichen Einfluss auf Druck und Füllung in den Venen.

Muskelkontraktionen wirken sich intensiv auf Füllung und Drucke im

gesamten Gefäßsystem aus - sie nehmen ab, die Filtration sistiert.

Beendet man die Muskeltätigkeit, gleichen sich Füllungs- und Druckwerte allmählich den Ruhe-Stehwerten wieder an (rechts)

Die Muskelpumpe in den Beinen reduziert den Venendruck bei aufrechter Fortbewegung (z.B. im Gehen) von ~10-12 kPa (ruhiges Stehen ohne Muskelaktivität) auf ~3-4

kPa (der arteriovenöse Druckgradient steigt dadurch um mehr als 50%).

Außerdem sinkt der kapilläre Filtrationsdruck ganz wesentlich ab, was

die Entstehung (physiologischer) Knöchelödeme zu verhindern hilft.

Bei ruhigem Stehen beträgt der

venöse Druck im Unterschenkelbereich (je nach Körperlänge) ~70 mmHg (Fußrücken bis >90

mmHg), der arterielle Druck ist um ~100 mmHg höher

Auch im Liegen besteht ein Druckgradient von Fußvenen zum Herzen (venöser Rückstrom!)

|

Der

Rückstrom zum Herzen nimmt vorübergehend ab, wenn vermehrt

Blut in der Peripherie gespeichert wird - bis sich ein neues

Gleichgewicht einstellt. Dabei wird primär der Blutdruck so geregelt,

dass er im Normalbereich bleibt (Kreislaufreflexe).

Orthostatische  Belastung:

Richtet sich eine Person aus der liegenden Position auf und bleibt in

aufrechter Körperlage ruhig stehen, dann füllen sich die Venengeflechte

in den Beinen (von der arteriellen Seite her) mit zusätzlich Blut -

etwa 600-700 ml, die Hälfte davon innerhalb von 20-30 Sekunden. Ursache

ist der hydrostatische Druckgradient

im Stehen. Das bedeutet eine Reduktion des venösen Rückstroms zum

Herzen; Zentralvenendruck und Herzminutenvolumen nehmen deutlich ab (das Herzzeitvolumen von ~7,5 auf ~5 l/min, also etwa um ein Drittel).

Belastung:

Richtet sich eine Person aus der liegenden Position auf und bleibt in

aufrechter Körperlage ruhig stehen, dann füllen sich die Venengeflechte

in den Beinen (von der arteriellen Seite her) mit zusätzlich Blut -

etwa 600-700 ml, die Hälfte davon innerhalb von 20-30 Sekunden. Ursache

ist der hydrostatische Druckgradient

im Stehen. Das bedeutet eine Reduktion des venösen Rückstroms zum

Herzen; Zentralvenendruck und Herzminutenvolumen nehmen deutlich ab (das Herzzeitvolumen von ~7,5 auf ~5 l/min, also etwa um ein Drittel).

Innerhalb von 30-60 Sekunden sind die Venen in den Beinen - bedingt

durch den kontinuierlichen arteriellen Zustarom - so stark gefüllt,

dass die Venenklappen wieder geöffnet werden und eine kontinuierliche

(hydrostatisch offene) Blutsäule von den Füßen bis zum Herzen entsteht.

Nun ist der venösen Druck in den Venen im Fussbereich von ~10 auf ~90

mmHg angestiegen. Zwar ist zu Beginn der aufrechten Position kein Blut

retrograd in die Beine "gesackt" (intakte Venenklappen verhindern das),

aber das Blut findet rasch über die Arterien in das zusehends gefüllte

Venensystem der Beine.

Damit der Blutdruck dennoch stabil bleibt, müssen

Kompensationsmechanismen aktiviert werden: Erhöhter peripherer

Widerstand, gesteigerte Herzfrequenz (erhöhter Sympathikustonus). In

der Muskulatur und in der Haut wirkt darüber hinaus ein lokaler

Regulationsmechanismus: Dehnung der Venenwand bewirkt eine Kontraktion

der vorgeschalteten Widerstandsgefäße (Venoarteriolar response VAR,

auch Henriksen-Reflex genannt). Es wird geschätzt, dass die systemische

arterioläre Widerstandserhöhung bei Orthostase bis zu ~45% auf Effekte

des VAR zurückzuführen ist.

Funktioniert all das nicht ausreichend, sinkt die Hirndurchblutung so stark

ab (zerebrale Minderdurchblutung), dass Übelkeit, Symptome der

Verwirrtheit, schließlich Bewusstlosigkeit auftreten (Synkope  ). Der

Muskeltonus lässt nach, die betroffene Person sinkt ohnmächtig zusammen

(orthostatischer Kollaps). Die Synkope ist selbstlimitierend,

denn der Kollaps

). Der

Muskeltonus lässt nach, die betroffene Person sinkt ohnmächtig zusammen

(orthostatischer Kollaps). Die Synkope ist selbstlimitierend,

denn der Kollaps  löst das Problem: Die hydrostatische Belastung

verschwindet - Herzleistung, Blutdruck und Hirndurchblutung steigen an,

die Person erlangt rasch wieder das Bewusstsein.

löst das Problem: Die hydrostatische Belastung

verschwindet - Herzleistung, Blutdruck und Hirndurchblutung steigen an,

die Person erlangt rasch wieder das Bewusstsein.

Venengeflechte mit dem größten physiologischen Speichervermögen (Volumencompliance:

Volumen bezogen auf den Füllungsdruck) befinden sich im Abdominalraum

(Splanchnikusgebiet) und in der Haut. Das Splanchnikusgebiet ist besonders postprandial gut

durchblutet (Verdauungsvorgänge); die Haut wiederum steht im Dienste der Thermoregulation

(Kühlung). Beide sind vom Sympathikus gesteuert: Hoher Sympathikustonus

führt zu Vasokonstriktion und senkt die Durchblutung, niedriger

Sympathikustonus erlaubt Vasodilatation (blutdruckpassiv) und läßt stärkere

Perfusion zu.

Venengeflechte mit dem größten physiologischen Speichervermögen (Volumencompliance:

Volumen bezogen auf den Füllungsdruck) befinden sich im Abdominalraum

(Splanchnikusgebiet) und in der Haut. Das Splanchnikusgebiet ist besonders postprandial gut

durchblutet (Verdauungsvorgänge); die Haut wiederum steht im Dienste der Thermoregulation

(Kühlung). Beide sind vom Sympathikus gesteuert: Hoher Sympathikustonus

führt zu Vasokonstriktion und senkt die Durchblutung, niedriger

Sympathikustonus erlaubt Vasodilatation (blutdruckpassiv) und läßt stärkere

Perfusion zu.

Ändert sich die Gesamtdurchblutung im Körper (verändertes Herzzeitvolumen), stellen

sich Widerstands- und Compliancewerte so ein, dass ein stabiler

Blutdruck resultiert. Der arterielle Blutdruck ist die primäre Regelgröße im Kreislauf.

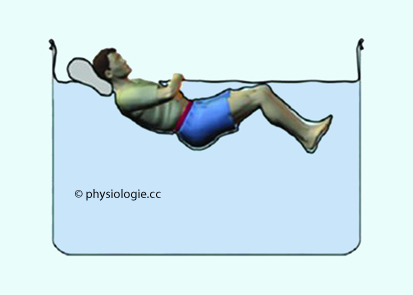

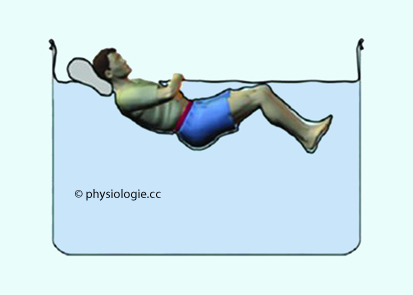

Wasserimmersion

Eintauchen des Körpers in Wasser (Wasserimmersion)

verlagert ~700 ml Blut aus der Peripherie (Beine, Baucheingeweide) in

den Thorax, weitet das diastolische Herz um ~180 ml und erhöht den

arteriellen Blutdruck um ~10 mmHg. Das erklärt sich aus der

hydrostatischen Situation: Steht man z.B. bis zum Oberbauch in Wasser,

existiert nicht nur in den Venen, sondern auch außerhalb des Körpers

ein hydrostatisches Druckprofil - es komprimiert die Venen von außen,

und zwar umso stärker, je weiter unten sich die betrachtete Stelle

befindet.

Abbildung: Wasserimmersion

Nach Kermorgant M et al, Impacts of Simulated

Weightlessness by Dry Immersion on Optic Nerve Sheath Diameter and

Cerebral Autoregulation. Front Physiol 2017; 8: 780

Abbildung: Wasserimmersion

Nach Kermorgant M et al, Impacts of Simulated

Weightlessness by Dry Immersion on Optic Nerve Sheath Diameter and

Cerebral Autoregulation. Front Physiol 2017; 8: 780

Der Proband liegt in einer trockenen

"Tasche", die sich bildet, wenn er sich auf die auf dem Wasser liegende

(wasserdichte) Plane legt. So vermeidet man eine Aufweichung der Haut

bei längerer Immersion.

Die Indifferenztemperatur

(Temperatur, bei der der Körper weder auskühlt noch erhitzt wird) in

Wasser liegt beim Menschen bei 35 bis höchstens 36°C (abhängig von

Bewegung, Wasserströmung, Ausgangstemperatur des Körpers). Liegt die

Wassertemperatur niedriger, kühlt der Körper entsprechend rasch ab (der

konvektive Wärmetransfer ist in Wasser ~100-fach größer als in Luft)

Das kompensiert den Druckgradienten im Körper, die Venen

bleiben im wesentlichen gleich stark gefüllt. Taucht man bis zum Hals

in Wasser ein, dreht sich die Situation insoferne um, als der stärkere

Außendruck nunmehr überall die Venen komprimiert, deren Füllung nimmt

generell ab und das Herz wird stärker gedehnt.

Das führt wiederum über den

Frank-Starling-Mechanismus zu einer starken Blutfüllung der Lunge, was

sich bei der Atmung bemerkbar macht.

Das Reizmuster führt zu renaler Vasodilatation durch selektive Hemmung der sympathischen Aktivität in der Niere; weiters verminderte Vasopressinausschüttung und reduzierte Aktivität des RAAS; sowie erhöhte Ausschüttung natriuretischer Peptide und damit Salz- und Wasserausscheidung.

In längerer Schwerelosigkeit

ergibt sich eine ähnliche Umverteilung des Blutvolumens mit Natriurese

/ Diurese, Volumenverlust und Hypovolämie; zusammen mit einem

Nachlassen der reflektorischen Steuerungsstärke (innerhalb weniger

Tage: Auch bei Bettlägrigkeit zu beobachten) kommt es zu

"Dekonditioníerung" (Astronautensyndrom) - bei der Rückkehr zur Erde

zeigen sich ausgeprägte Probleme mit der Orthostase (Kollapsneigung).

Muskelpumpe

Die Durchblutung steigt besonders stark (bis ≥20-fach) in der Muskulatur bei körperlicher Arbeit;

die Venen der Muskulatur verfügen über Venenklappen, werden

durch den “Massageeffekt” der Muskeltätigkeit herzwärts entleert

(Muskelpumpe)

und speichern daher trotz erhöhter Perfusion wenig zusätzliches Blut.

Dieser

Mechanismus der "Muskelpumpe" kann bis zu 50% der gesamten Energie für

den Transport des Blutes durch den Kreislauf ausmachen, unterstützt

also insbesondere bei körperlicher Belastung ganz wesentlich die

Fördertätigkeit des Herzens.

Dieser

Mechanismus der "Muskelpumpe" kann bis zu 50% der gesamten Energie für

den Transport des Blutes durch den Kreislauf ausmachen, unterstützt

also insbesondere bei körperlicher Belastung ganz wesentlich die

Fördertätigkeit des Herzens.

Abbildung: Funktionsweise der "Muskelpumpe"

Abbildung: Funktionsweise der "Muskelpumpe"

Modifiziert nach einer Vorlage in Boron / Boulpaep, Medical Physiology, 1st ed. Saunders 2003

Kontrahiert

sich der Muskel, steigt der Druck im umschlossenen Venensegment und die

proximale (obere) Klappe öffnet, die distale (untere) schließt

druckpassiv. Blut wandert nach oben. Entspannt sich der Muskel wieder,

öffnet die untere Klappe und läßt weiter Blut einströmen.

Der

Venendruck kann bei ruhigem Stehen - hydrostatisch bedingt - bis auf ~100 mm Hg ansteigen

Der mechanische Ablauf

dieses zyklischen Vorgangs, der das abwechselnde Schließen und Öffnen

distaler und proximaler Klappen (und das Entleeren der zwischen ihnen

gelegenen Venensegmente) einschließt, ist im rechten Teil der der Abbildung

gezeigt.

Venenklappen finden sich überall in der Peripherie - außer in den Hohlvenen

(venae cavae), hier kann das Blut frei kopf- oder fußwärts strömen, - die

Druckverhältnisse liegen allerdings in der Regel so, dass sich das

Blut von peripher nach zentral (herzwärts) bewegt.

Die Folge ist, dass z.B. bei körperlicher Arbeit die zum Herzen

aufsteigende Blutmenge zunimmt (der venöse Bluttransport wird durch die

Muskelkontraktionen intensiviert), der Zerntralvenendruck ansteigt und damit das Schlagvolumen (Frank-Starling-Mechanismus).

Zum venösen Rückstrom s. auch dort

Zum venösen Rückstrom s. auch dort

Eine Ausnahme kann kurzzeitig bei starkem Pressen bestehen (Valsalva-Versuch). Auch Husten

wirkt sich auf den Kreislauf aus: Bei einem Hustenstoß tritt im

Brustraum ein Überdruck bis zu 400 mmHg auf (mehr als eine halbe

Atmosphäre, oder 50 kPa). In solchen kurzen Phasen extrem hohen

intrathorakalen Drucks strömt das Blut in der unteren Hohlvene

abdominalwärts, also vom rechten Vorhof weg - die ventrikuläre Füllung

sinkt und damit die Auswurfleistung des Herzens (mögliche Synkope bei

längerem Pressen). Ähnliches gilt für respiratorische Zyklen:

Zusätzlich zur Muskelpumpe ist weiters der Einfluss der Atmung zu berücksichtigen ("Atempumpe"):

Im ausgeatmeten Zustand beträgt der intrathorakale Druck ca. -0,5 kPa,

im eingeatmeten -1,0 kPa (bei tiefer Inspiration ist der Druckabfall

intensiver). Dadurch fließt vermehrt Blut herzwärts ( Abbildung),

Zentralvenendruck, enddiastolisches Volumen und Schlagvolumen des

rechten Ventrikels nehmen zu.

Abbildung),

Zentralvenendruck, enddiastolisches Volumen und Schlagvolumen des

rechten Ventrikels nehmen zu.

Abbildung: Atempumpe

Nach einer Vorlage bei http://humanphysiology.academy

Abbildung: Atempumpe

Nach einer Vorlage bei http://humanphysiology.academy

Einatmung (unteres Bild) erhöht das intrathorakale Volumen, der

Donders'sche Druck sinkt - etwa von -0,5 auf -1,0 kPa (also um ~4

mmHg); Gleichzeitig steigt der Druck im Bauchraum (die Zwerchfellkuppel

rückt abdominalwärts). Blut strömt vermehrt durch die untere Hohlvene

zum Herzen (Pfeil nach links)

Inspiration intensiviert den Unterdruck im Donders'schen Raum

(Zwerchfellkuppel senkt sich, Interkostalmuskeln erweitern den

Brustkorb), das erhöht das Druckgefälle von der Peripherie

(systemischer Druck) zum Herzen (zentralvenöser Druck), und die

Blutströmung zum rechten Vorhof nimmt zu.

Inspiration intensiviert den Unterdruck im Donders'schen Raum

(Zwerchfellkuppel senkt sich, Interkostalmuskeln erweitern den

Brustkorb), das erhöht das Druckgefälle von der Peripherie

(systemischer Druck) zum Herzen (zentralvenöser Druck), und die

Blutströmung zum rechten Vorhof nimmt zu.

Der Beginn einer tiefen Inspiration senkt den Druck in der oberen Hohlvene, der venöse Rückstrom zum Herzen wird unterstützt

|

Umgekehrt nimmt der Druck im Brustraum bei Ausatmung zu, der venöse

Druckgradient zum Herzen wird geringer und der venöse Rückstrom lässt

nach. Venenklappen (außer im V. cava-Bereich) verhindern einen retrograden Blutfluss.

Umgekehrt nimmt der Druck im Brustraum bei Ausatmung zu, der venöse

Druckgradient zum Herzen wird geringer und der venöse Rückstrom lässt

nach. Venenklappen (außer im V. cava-Bereich) verhindern einen retrograden Blutfluss.

Obwohl das rechtsventrikuläre Schlagvolumen bei Inspiration zunimmt,

sinkt das Schlagvolumen des linken Ventrikels gleichzeitig ab. Grund

ist die Tatsache, dass der Sogeffekt der Einatmung den pulmonalen

Blutpool vergrößert; der Druck in den Lungenvenen sinkt ab, und damit

auch das enddiastolische

Volumen und Schlagvolumen des linken Ventrikels. Die Auswurfleistung

des rechten und linken Ventrikels ändern sich mit der Atmung

gegenläufig:

|

Inspiration

|

Exspiration

|

Schlagvolumen rechter Ventrikel

|

↑

|

↓

|

Schlagvolumen linker Ventrikel

|

↓

|

↑

|

Die Reduktion des linksventrikulären

Schlagvolumens bei der Einatmung wird zum Teil durch respiratorische

Sinusarrhythmie kompensiert, die ja eine inspiratorische Beschleunigung

der Herzaktion bewirkt; insgesamt nimmt das cardiac output während der Einatmung ab, während der Ausatmung zu. Die Folge sind entsprechende Oszillationen des arteriellen Blutdrucks: Leicht erhöht exspiratorisch, leicht erniedrigt inspiratorisch.

Beobachtet man die Jugularvene bei einer Person in partieller Rückenlage ( vgl. dort), lässt sich die Jugularvene erkennen, deren Füllung mit dem Herzschlag oszilliert (Venenpuls,

vgl. dort), lässt sich die Jugularvene erkennen, deren Füllung mit dem Herzschlag oszilliert (Venenpuls,  s. dort):

Der Kollapspunkt (die Stelle, an welcher der transmurale Druck Null beträgt) trennt eine kopfwärts gelegene blutleere (Vene nicht

sichtbar) von einer kaudalen blutgefüllten Zone der Halsvene, und

wandert entsprechend dem Herzzyklus deutlich hin und her. Die

Druckschwankungen sind deutlich sichtbar, aber zu schwach, um palpiert

werden zu können (was man deutlich spüren kann, ist der Carotispuls).

s. dort):

Der Kollapspunkt (die Stelle, an welcher der transmurale Druck Null beträgt) trennt eine kopfwärts gelegene blutleere (Vene nicht

sichtbar) von einer kaudalen blutgefüllten Zone der Halsvene, und

wandert entsprechend dem Herzzyklus deutlich hin und her. Die

Druckschwankungen sind deutlich sichtbar, aber zu schwach, um palpiert

werden zu können (was man deutlich spüren kann, ist der Carotispuls).

Druck auf die Leber einer Person in

partieller Rückenlage befördert ausreichend venöses Blut in den

zentralen Venenbereich, um den Kollapspunkt der Jugularis nach

kopfwärts rücken zu lassen (hepato-jugularer Reflux).

Der Druck in der unteren Hohlvene schwankt im Ruhezustand zwischen ~0 und ~1 kPa, die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zwischen ~0 und ~20

cm/s ( Abbildung). Zwischen dem rechten Vorhof und der v. jugularis

liegen keine Venenklappen, diese Strecke bildet eine hydrostatisch

offene Strecke (bis zum Kollapspunkt).

Abbildung). Zwischen dem rechten Vorhof und der v. jugularis

liegen keine Venenklappen, diese Strecke bildet eine hydrostatisch

offene Strecke (bis zum Kollapspunkt).

Inspiration vergrößert den treibenden Druck für den Rückstrom des venösen Blutes

zum rechten Herzen beträchtlich (das kontrahierende Zwerchfell flacht

sich ab und drückt gegen den Bauchraum - hier steigt der Druck an, im

Brustraum sinkt er ab;  Abbildung).

Abbildung).

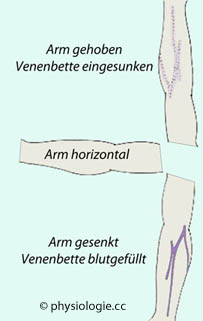

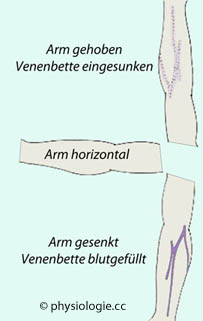

Richtet man sich

aus liegender Stellung auf, dann sinken die Druckwerte in Arterien und

Venen der oberen Körperregionen, während sie sich fußwärts erhöhen

(hydrostatische Druckschichtung); pro Meter Höhendifferenz beträgt der Druckunterschied 10 kPa (75 mm Hg). An der Stelle der hydrostatischen Indifferenz

bleiben die Druckwerte unverändert.

Für den

Wechsel vom Liegen zum Stehen befindet sich der arterielle

Indifferenzpunkt in Herzhöhe (kardiale Nachlast bei Lagewechsel

unverändert), der venöse in

Oberbauchhöhe (kardiale Vorlast sinkt beim Aufrichten des Körpers).

Abbildung: Venenfüllung in Anhängigkeit von der Armlage (d.h. dem hydrostatischen Füllungsdruck)

Abbildung: Venenfüllung in Anhängigkeit von der Armlage (d.h. dem hydrostatischen Füllungsdruck)

Nach einer Vorlage bei Vick RL, Contemporary medical physiology, Addison-Wesley 1984

Sobald der

transmurale Druck negative Werte erreicht, kollabiert die Vene ("Venenbette eingesunken")

In der Praxis

der Blutdruckmessung wird meist wenig darauf geachtet, wo sich das

hydrostatische Indifferenzniveau des Arteriensystems befindet: Die

Manschette am Oberarm liegt automatisch etwa in Herzhöhe. Misst man

allerdings z.B. an Beinen oder Fingern, hängt der Druck sehr stark von

der Lage der Messstelle ab.

Für

eine valide Blutdruckmessung ist es daher notwendig, die Messstelle auf

Herzhöhe zu positionieren, um hydrostatische Zusatzeffekte auf den

gemessenen Blutdruck zu vermeiden.

Für

eine valide Blutdruckmessung ist es daher notwendig, die Messstelle auf

Herzhöhe zu positionieren, um hydrostatische Zusatzeffekte auf den

gemessenen Blutdruck zu vermeiden.

Streckt

eine Person den Arm nach oben, sinken die hydrostatischen Drucke

entsprechend - die Venen kollabieren, der arterielle Druck im Bereich

der Hand sinkt auf ca. 30-50 mmHg

|

Ein orthostatischer Kollaps (auch: vaso-vagale Synkope)

tritt auf, wenn die Gehirndurchblutung bei aufrechter Körperlage auf

unter ~50% des Normalwertes absinkt. Dies ist meist durch ungenügendes

Blutangebot aus dem Venensystem und insuffizientes preload

des Herzens bedingt (die Kurve des venösen Rückstroms - blau in der

Abbildung oben - sinkt auf Werte, die als Herzminutenvolumen nicht

ausreichen, den arteriellen Blutdruck zu stabilisieren).

Eingeschränkte Wirkung der Muskelpumpe - bedingt durch defekte Venenklappen, Beinvenenthrombose etc. - kann zu chronisch-venöser Insuffizienz

führen. Der behinderte Rückfluss von Blut (venöse Abflussstörung)

steigert den Venendruck, behindert die Mikrozirkulation und bedingt

schließlich Varizenbildung. Die Symptome reichen von

bläulich-prominenten Venen (Stadium I) über bleibende Ödeme und

Pigmentierung der Haut (Stadium II) bis zur Geschwürbildung (Stadium

III).

Herz und Blutgefäße sind hydromechanisch zum kardiovaskulären System zusammengeschlossen. In "Arbeitspunkten" (venös, arteriell) überschneiden sich ihre Druck-Volumen-Kurven (Guyton's cross plot).

Der

venöse Rückstrom ergibt sich aus der Differenz zwischen dem peripheren

"Systemdruck" (etwa im Bereich der Venolen) und dem diastolischen Druck

im rechten Herzen und bestimmt dessen Pumpleistung (Vorlast und Frank-Starling-Mechanimus).

Hypervolämie rückt den Arbeitspunkt zu erhöhtem Zentralvenendruck und

Herzminutenvolumen, bei Herzschwäche ist die Leistungskurve des Herzens

zu niedrigeren Förderleistungen verlagert Herz und Blutgefäße sind hydromechanisch zum kardiovaskulären System zusammengeschlossen. In "Arbeitspunkten" (venös, arteriell) überschneiden sich ihre Druck-Volumen-Kurven (Guyton's cross plot).

Der

venöse Rückstrom ergibt sich aus der Differenz zwischen dem peripheren

"Systemdruck" (etwa im Bereich der Venolen) und dem diastolischen Druck

im rechten Herzen und bestimmt dessen Pumpleistung (Vorlast und Frank-Starling-Mechanimus).

Hypervolämie rückt den Arbeitspunkt zu erhöhtem Zentralvenendruck und

Herzminutenvolumen, bei Herzschwäche ist die Leistungskurve des Herzens

zu niedrigeren Förderleistungen verlagert

In unten

gelegenen Körperregionen sind die Venen umso stärker gefüllt, je weiter

sie vom venösen hydrostatischen Indifferenzpunkt (Oberbauchbereich) entfernt sind (jeweils ~1 kPa pro 0,1 m Höhenunterschied). Am besten dehnbar (das ~50-fache der arteriellen Compliance) sind Venen bei einem gering positiven transmuralen Druck (~4 mmHg oder ~0,5 kPa). Ab ~2 kPa

nehmen sie eine kreisrunde Form an und versteifen, die

Volumen-Druck-Kurve wird steiler - weitere Füllung wird verhindert, der

Mechanismus der Muskelpumpe unterstützt. Zusätzlich sind Venen

kontraktil: In Leber, Gastrointestinaltrakt, Nieren, Haut wirken

zahlreiche adrenerge Nervenfasern stark vasokonstriktorisch. Das erhöht den

Innendruck, treibt Blut zum Herzen, insbesondere in Stresssituationen In unten

gelegenen Körperregionen sind die Venen umso stärker gefüllt, je weiter

sie vom venösen hydrostatischen Indifferenzpunkt (Oberbauchbereich) entfernt sind (jeweils ~1 kPa pro 0,1 m Höhenunterschied). Am besten dehnbar (das ~50-fache der arteriellen Compliance) sind Venen bei einem gering positiven transmuralen Druck (~4 mmHg oder ~0,5 kPa). Ab ~2 kPa

nehmen sie eine kreisrunde Form an und versteifen, die

Volumen-Druck-Kurve wird steiler - weitere Füllung wird verhindert, der

Mechanismus der Muskelpumpe unterstützt. Zusätzlich sind Venen

kontraktil: In Leber, Gastrointestinaltrakt, Nieren, Haut wirken

zahlreiche adrenerge Nervenfasern stark vasokonstriktorisch. Das erhöht den

Innendruck, treibt Blut zum Herzen, insbesondere in Stresssituationen

Neben dem

Gefäßtonus hängt die Füllung von Venen vom arteriellen Zustrom ab.

Öffnen die Widerstandsgefäße (arterioläre Vasodilatation), strömt mehr

Blut in Venen und wird dort vermehrt gespeichert (dynamischer Zwischenspeicher: kinetische wird zu

potentieller Energie), dies senkt den Rückstrom zum Herzen - die Vorlast des rechten Herzens nimmt ab (DeJager-Krogh- Mechanismus).

Arterioläre Vasokonstriktion wirkt umgekehrt, die Venen entspeichern

(potentielle wird zu kinetischer Energie) und erhöhen das

Herzminutenvolumen (insbesondere in kritischen Kreislaufsituationen) Neben dem

Gefäßtonus hängt die Füllung von Venen vom arteriellen Zustrom ab.

Öffnen die Widerstandsgefäße (arterioläre Vasodilatation), strömt mehr

Blut in Venen und wird dort vermehrt gespeichert (dynamischer Zwischenspeicher: kinetische wird zu

potentieller Energie), dies senkt den Rückstrom zum Herzen - die Vorlast des rechten Herzens nimmt ab (DeJager-Krogh- Mechanismus).

Arterioläre Vasokonstriktion wirkt umgekehrt, die Venen entspeichern

(potentielle wird zu kinetischer Energie) und erhöhen das

Herzminutenvolumen (insbesondere in kritischen Kreislaufsituationen)

Die

meisten Venen haben ohne sympathischen Einfluss nur einen geringen

basalen Tonus und reagieren auf Dehnung kaum mit Kontraktion. Die Venengeflechte der Haut (Thermoregulation!) und der Baucheingeweide

(“Splanchnikusgebiet”) sind besonders gut dehnbar (Splanchnikusgebiet:

1/5 des Blutvolumens) und haben zahlreiche α-Adrenozeptoren. Venen im Splanchnikusgebiet reagieren auf klassische Kreislaufreflexe (z.B. Barorezeptorreflex) und

können in Stresssituationen (erhöhter Sympathikustonus) einen Teil des

Blutes zum Herzen verschieben, was den Kreislauf stabilisiert. Venengeflechte der Skelettmuskulatur sind ebenfalls gut dehnbar, aber kaum sympathisch versorgt: Sie werden

bei Muskelaktivität durch die "Muskelpumpe" automatisch geleert

(Venenklappen). Der Venentonus in den Beinen nimmt bei aufrechter

Körperlage reflektorisch zu, um die Speicherung von Blut in der unteren

Körperhälfte zu minimieren Die

meisten Venen haben ohne sympathischen Einfluss nur einen geringen

basalen Tonus und reagieren auf Dehnung kaum mit Kontraktion. Die Venengeflechte der Haut (Thermoregulation!) und der Baucheingeweide

(“Splanchnikusgebiet”) sind besonders gut dehnbar (Splanchnikusgebiet:

1/5 des Blutvolumens) und haben zahlreiche α-Adrenozeptoren. Venen im Splanchnikusgebiet reagieren auf klassische Kreislaufreflexe (z.B. Barorezeptorreflex) und

können in Stresssituationen (erhöhter Sympathikustonus) einen Teil des

Blutes zum Herzen verschieben, was den Kreislauf stabilisiert. Venengeflechte der Skelettmuskulatur sind ebenfalls gut dehnbar, aber kaum sympathisch versorgt: Sie werden

bei Muskelaktivität durch die "Muskelpumpe" automatisch geleert

(Venenklappen). Der Venentonus in den Beinen nimmt bei aufrechter

Körperlage reflektorisch zu, um die Speicherung von Blut in der unteren

Körperhälfte zu minimieren

Der zentrale

Venendruck (CVP) ist der mittlere Blutdruck im Bereich der herznahen

thorakalen Venen / im rechten Vorhof. Er oszilliert mit Herzschlag und Atmung um einen

Mittelwert, dieser ist ein Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels

(sein Betrag entspricht etwa dem barometrischen Druck). Hoher [CVP] kann zweierlei bedeuten: Hohes venöses Volumenangebot (z.B. liegende Position) oder geringe Herzleistung (Herzinsuffizienz); niedriger [CVP] geringes Volumenangebot (z.B. aufrechte Körperlage) oder hohe Herzleistung (Saugeffekt). Bei 45°-Lagerung des Oberkörpers sollten die Jugularvenen kollabiert sein, andernfalls ist der Zentralvenendruck erhöht Der zentrale

Venendruck (CVP) ist der mittlere Blutdruck im Bereich der herznahen

thorakalen Venen / im rechten Vorhof. Er oszilliert mit Herzschlag und Atmung um einen

Mittelwert, dieser ist ein Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels

(sein Betrag entspricht etwa dem barometrischen Druck). Hoher [CVP] kann zweierlei bedeuten: Hohes venöses Volumenangebot (z.B. liegende Position) oder geringe Herzleistung (Herzinsuffizienz); niedriger [CVP] geringes Volumenangebot (z.B. aufrechte Körperlage) oder hohe Herzleistung (Saugeffekt). Bei 45°-Lagerung des Oberkörpers sollten die Jugularvenen kollabiert sein, andernfalls ist der Zentralvenendruck erhöht

Orthostase

bedeutet aufrechte Körperhaltung (Stehen). Aufstehen ist eine

kardiovaskuläre Belastung: Über dem hydrostatischen Indifferenzpunkt sinken die

Druckwerte (1 kPa je dm Höhendifferenz), der Zentralvenendruck um ~0,5

kPa. Das rechte Herz pumpt weniger Blut, die Füllung des

Lungenkreislaufs sinkt, damit auch die

Vorlast für den linken Ventrikel - kreislauflabile Personen können

präkollaptisch werden, zumal die Gehirndurchblutung aus hydrostatischen

Gründen beim Aufrichten absinkt (orthostatischer Kollaps bei Halbierung

der Gehirndurchblutung). In den Beinen steigt der arterielle

Druck auf ~25 kPa, die Venen speichern zusätzliche 600-700 ml Blut, durch die Muskelpumpe im Gehen wird der venöse

Druck von ~10-12 auf ~3-4 kPa

reduziert (was auch die Entstehung von Knöchelödemen zu verhindern

hilft). Dehnung der

Venenwand bewirkt eine Kontraktion der vorgeschalteten

Widerstandsgefäße (Henriksen-Reflex), was fast die Hälfte der systemischen arteriolären Widerstandserhöhung bei Orthostase erklärt Orthostase

bedeutet aufrechte Körperhaltung (Stehen). Aufstehen ist eine

kardiovaskuläre Belastung: Über dem hydrostatischen Indifferenzpunkt sinken die

Druckwerte (1 kPa je dm Höhendifferenz), der Zentralvenendruck um ~0,5

kPa. Das rechte Herz pumpt weniger Blut, die Füllung des

Lungenkreislaufs sinkt, damit auch die

Vorlast für den linken Ventrikel - kreislauflabile Personen können

präkollaptisch werden, zumal die Gehirndurchblutung aus hydrostatischen

Gründen beim Aufrichten absinkt (orthostatischer Kollaps bei Halbierung

der Gehirndurchblutung). In den Beinen steigt der arterielle

Druck auf ~25 kPa, die Venen speichern zusätzliche 600-700 ml Blut, durch die Muskelpumpe im Gehen wird der venöse

Druck von ~10-12 auf ~3-4 kPa

reduziert (was auch die Entstehung von Knöchelödemen zu verhindern

hilft). Dehnung der

Venenwand bewirkt eine Kontraktion der vorgeschalteten

Widerstandsgefäße (Henriksen-Reflex), was fast die Hälfte der systemischen arteriolären Widerstandserhöhung bei Orthostase erklärt

Wasserimmersion verlagert ~700 ml Blut aus der Peripherie (Beine,

Baucheingeweide) in den Thorax, weitet das diastolische Herz um ~180 ml

und erhöht den arteriellen Blutdruck um 1-2 kPa. Das Herz wird stärker

gefüllt, die Atmung erschwert. Hält dieses Reizmuster an, führt dies

reflektorisch zu renaler Vasodilatation und verminderter Sekretion von

Vasopressin, Angiotensin, Aldosteron, sowie erhöhter Ausschüttung

natriuretischer Peptide (Salz- und Wasserausscheidung). Ähnliche

Effekte resultieren aus Bettlägrigkeit und bedingen Probleme mit der

orthostatischen Regulation (Dekonditionierung, Kollapsneigung)

Wasserimmersion verlagert ~700 ml Blut aus der Peripherie (Beine,

Baucheingeweide) in den Thorax, weitet das diastolische Herz um ~180 ml

und erhöht den arteriellen Blutdruck um 1-2 kPa. Das Herz wird stärker

gefüllt, die Atmung erschwert. Hält dieses Reizmuster an, führt dies

reflektorisch zu renaler Vasodilatation und verminderter Sekretion von

Vasopressin, Angiotensin, Aldosteron, sowie erhöhter Ausschüttung

natriuretischer Peptide (Salz- und Wasserausscheidung). Ähnliche

Effekte resultieren aus Bettlägrigkeit und bedingen Probleme mit der

orthostatischen Regulation (Dekonditionierung, Kollapsneigung)

Einatmung senkt den intrathorakalen (tiefe Inspiration senkt den Druck in der v. cava superior) und hebt den intraabdominellen Druck, Blut strömt vermehrt durch die untere

Hohlvene zum Herzen, das rechtsventrikuläre Schlagvoluemn nimmt zu

(Frank-Starling). Dennoch

sinkt das Schlagvolumen des linken Ventrikels, weil der Sogeffekt der

Einatmung den pulmonalen Blutpool vergrößert, den Druck in den

Lungenvenen senkt. Die Auswurfleistung des rechten und linken

Ventrikels ändern sich mit der Atmung gegenläufig. Insgesamt nimmt das

Herzminutenvolumen während der Einatmung ab, während der Ausatmung zu.

Die Folge sind Oszillationen des arteriellen Blutdrucks:

Leicht erhöht exspiratorisch, leicht erniedrigt inspiratorisch Einatmung senkt den intrathorakalen (tiefe Inspiration senkt den Druck in der v. cava superior) und hebt den intraabdominellen Druck, Blut strömt vermehrt durch die untere

Hohlvene zum Herzen, das rechtsventrikuläre Schlagvoluemn nimmt zu

(Frank-Starling). Dennoch

sinkt das Schlagvolumen des linken Ventrikels, weil der Sogeffekt der

Einatmung den pulmonalen Blutpool vergrößert, den Druck in den

Lungenvenen senkt. Die Auswurfleistung des rechten und linken

Ventrikels ändern sich mit der Atmung gegenläufig. Insgesamt nimmt das

Herzminutenvolumen während der Einatmung ab, während der Ausatmung zu.

Die Folge sind Oszillationen des arteriellen Blutdrucks:

Leicht erhöht exspiratorisch, leicht erniedrigt inspiratorisch

Inspiration vergrößert den treibenden Druck für den Rückstrom des venösen Blutes zum rechten Herzen. Der

Druck in der v. cava inferior schwankt im Ruhezustand zwischen ~0 und

~1 kPa, die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zwischen ~0 und ~20

cm/s (Venenpuls). a: Druckansteg bei der

beginnenden Vorhofkontraktion; c: Vorwölben der geschlossenen AV-Klappe

während der Anspannungszeit; x: Verschiebung der

Ventilebene zur Herzspitze ("Sogeffekt" auf den Vorhof); v, y:

Abschluss des Ventilebenenmechanismus (AV-Klappe) Inspiration vergrößert den treibenden Druck für den Rückstrom des venösen Blutes zum rechten Herzen. Der

Druck in der v. cava inferior schwankt im Ruhezustand zwischen ~0 und

~1 kPa, die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zwischen ~0 und ~20

cm/s (Venenpuls). a: Druckansteg bei der

beginnenden Vorhofkontraktion; c: Vorwölben der geschlossenen AV-Klappe

während der Anspannungszeit; x: Verschiebung der

Ventilebene zur Herzspitze ("Sogeffekt" auf den Vorhof); v, y:

Abschluss des Ventilebenenmechanismus (AV-Klappe)

|

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Venensystem

Venensystem

DeJager-Krogh-Effekt: S. DeJager, August Krogh

DeJager-Krogh-Effekt: S. DeJager, August Krogh Verteilung des Blutvolumens

Verteilung des Blutvolumens  Dynamische Speicherung

Dynamische Speicherung  DeJager-Krogh- Mechanismus

DeJager-Krogh- Mechanismus  Steuerung venöser Speicherung

Steuerung venöser Speicherung  Vorlast für rechtes und linkes Herz: Zentraler Venendruck, PCWP

Vorlast für rechtes und linkes Herz: Zentraler Venendruck, PCWP  Orthostase

Orthostase  Wasserimmersion

Wasserimmersion  Muskelpumpe

Muskelpumpe  Atempumpe, Venenpuls

Atempumpe, Venenpuls  Hydrostatik, Orthostase

Hydrostatik, Orthostase Systemischer Blutdruck

Systemischer Blutdruck

Core messages

Core messages

Abbildung: Verteilung des Blutvolumens

Abbildung: Verteilung des Blutvolumens

Abbildung), die Elastizitätsverhältnisse der betreffenden Gefäße

(Compliance).

Abbildung), die Elastizitätsverhältnisse der betreffenden Gefäße

(Compliance).

Abbildung: Strömungsrate und Druckwerte vor und hinter der Pumpe

Abbildung: Strömungsrate und Druckwerte vor und hinter der Pumpe Als mittleren systemischen (statischen) Blutdruck (mean systemic filling pressure

MSFP, mean circulatory pressure MCP) bezeichnet man den Druck, der sich (abgesehen von hydrostatischen

Unterschieden) in allen Gefäßen nach einem kompletten Herzstillstand

(und bevor sekundäre Filtrationseffekte auftreten) einstellen würde.

(Eine kurze Zeitspanne nach dem "Shutdown" würde noch Blut von Arterien

in Kapillaren und Venen fabließen, bis sich die Drucke komplett

ausgeglichen haben und die Strömung den Wert 0 annimmt.)

Als mittleren systemischen (statischen) Blutdruck (mean systemic filling pressure

MSFP, mean circulatory pressure MCP) bezeichnet man den Druck, der sich (abgesehen von hydrostatischen

Unterschieden) in allen Gefäßen nach einem kompletten Herzstillstand

(und bevor sekundäre Filtrationseffekte auftreten) einstellen würde.

(Eine kurze Zeitspanne nach dem "Shutdown" würde noch Blut von Arterien

in Kapillaren und Venen fabließen, bis sich die Drucke komplett

ausgeglichen haben und die Strömung den Wert 0 annimmt.) entwickelten Projektion der Eigenschaften des Gefäßsystems einerseits,

des aktiven Herzens andererseits in eine Strömungs-Druck-Grafik kann

die Interaktion der beiden anschaulich dargestellt werden (Guyton's cross plot):

entwickelten Projektion der Eigenschaften des Gefäßsystems einerseits,

des aktiven Herzens andererseits in eine Strömungs-Druck-Grafik kann

die Interaktion der beiden anschaulich dargestellt werden (Guyton's cross plot):

Abbildung: Venöser Rückstrom gleich Herzzeitvolumen

Abbildung: Venöser Rückstrom gleich Herzzeitvolumen

Abbildung zeigt, wie Veränderungen des Blutvolumens

einerseits, des Zustandes des Herzmuskels andererseits diesen

Schnittpunkt verlagern: Die grünen

Kurven zeigen den Normalzustand - "normal" = Starlingkurve,

"Normovolämie" = venöse Rückstromkurve, vascular function curve -, der Kurvenschnittpunkt liegt

bei einem Herzzeitvolumen von 5 l/min und einem Zentralvenendruck (Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels) von etwa 2 mmHg.

Abbildung zeigt, wie Veränderungen des Blutvolumens

einerseits, des Zustandes des Herzmuskels andererseits diesen

Schnittpunkt verlagern: Die grünen

Kurven zeigen den Normalzustand - "normal" = Starlingkurve,

"Normovolämie" = venöse Rückstromkurve, vascular function curve -, der Kurvenschnittpunkt liegt

bei einem Herzzeitvolumen von 5 l/min und einem Zentralvenendruck (Maß für die Vorlast des rechten Ventrikels) von etwa 2 mmHg.

Funktionell ausschlaggebend ist nicht das Blutvolumen als solches (wie es durch eine Indikatorverdünnungsmethode bestimmbar ist), sondern das effektive Blutvolumen (effective circulating volume -

Funktionell ausschlaggebend ist nicht das Blutvolumen als solches (wie es durch eine Indikatorverdünnungsmethode bestimmbar ist), sondern das effektive Blutvolumen (effective circulating volume -  s. dort).

Dabei handelt es sich um ein funktionell betontes Konzept, das die

Bedeutung der Regulation von Blutdruck und Durchblutung in den

Vordergrund rückt: Es ist dasjenige Volumen, dessen Größe über

verschiedene Rezeptoren im Körper (z.B. Barorezeptoren) indirekt

ermittelt wird und über neuroendokrine Systeme (Sympathikus,

verschiedene Hormone) regulatorisch wirksam wird.

s. dort).

Dabei handelt es sich um ein funktionell betontes Konzept, das die

Bedeutung der Regulation von Blutdruck und Durchblutung in den

Vordergrund rückt: Es ist dasjenige Volumen, dessen Größe über

verschiedene Rezeptoren im Körper (z.B. Barorezeptoren) indirekt

ermittelt wird und über neuroendokrine Systeme (Sympathikus,

verschiedene Hormone) regulatorisch wirksam wird.  Abbildung), sinkt einerseits das Herzzeitvolumen (weil das Myokard

geschwächt ist), andererseits erhöhen sich die Füllungsdrucke (weil

sich Blut in der Peripherie rückstaut).

Abbildung), sinkt einerseits das Herzzeitvolumen (weil das Myokard

geschwächt ist), andererseits erhöhen sich die Füllungsdrucke (weil

sich Blut in der Peripherie rückstaut). Veränderungen des Zentralvenendrucks müssen immer im Zusammenhang mit

der Gesamtsituation des Kreislaufs interpretiert werden (Zustand des

Herzmuskels vs. Zustand des Kreislaufs).

Veränderungen des Zentralvenendrucks müssen immer im Zusammenhang mit

der Gesamtsituation des Kreislaufs interpretiert werden (Zustand des

Herzmuskels vs. Zustand des Kreislaufs).

Näheres zu Schwerkraft und hydrostatischen Druckgradienten im Kreislauf s. dort

Näheres zu Schwerkraft und hydrostatischen Druckgradienten im Kreislauf s. dort Intravenöse Infusion: Die Höhe eines

Tropfers über der Infusionsstelle bestimmt den Infusionsdruck. So ergibt 20 cm Tropferhöhe bei einem

Venendruck von 15 cm Wassersäule 20-15 = 5 cm H2O treibenden Druck. Die Infusionsgeschwindigkeit hängt vom