Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Integration der Organsysteme

| Die

Haut ist Sinnesorgan (Mechano-, Thermo-, Nozizeption), immunologische Barriere, Vitaminproduzent (D-Hormon),

Wärmeaustauscher, Schweißproduzent und schützt

vor Strahlung und Austrocknung. Ihre Durchblutung kann so groß werden

wie das gesamte Ruhe-Herzminutenvolumen (vasodilatierende Wirkung von

Kininen); die Haut kann in ihren Venengeflechten beträchtliche Mengen Blut speichen. Interstitielle Flüssigkeit gelangt über kutane Lymphgefäße in den Kreislauf. Vor Strahlung schützt die Pigmentierung (Melanozyten bilden Eumelanin und transferieren es an Keratinozyten). Eine erwachsene Person kann bei Hitzeeinfluss bis zu 3 Liter Schweiß pro Stunde produzieren (pro Tag bis >10 Liter). Dabei verliert der Körper außer Wasser auch Natrium, Chlorid, Lactat (Schweiß-pH ~4,5) sowie geringe Mengen an Harnstoff, Aminosäuren, Laktoferrin, evt. Pharmaka (z.B. Kokain, Opiate), Magnesium. Schweiß ist hypoton, die osmotisch bedeutsamste Komponente ist Kochsalz. Afferente Nervenfasern bringen Information über Berührung, Vibration, Kälte und Wärme, sowie Schmerz an das Zentralnervensystem heran; autonom-efferente Nerven steuern Gefäße und Drüsen (Schweiß, Talg, Pheromone). Kutane Neurone vermitteln Axonreflexe und interagieren mit - teilweise trophischen - Faktoren wie CGRP, NPY, Substanz P, VIP, Neurokinin A und Somatostatin; diese wirken z.T. als trophische Signalsubstanzen. |

Schweiß

Schweiß  Hautdurchblutung

Hautdurchblutung  Hautfarbe und Pigmentierung

Hautfarbe und Pigmentierung  immunologische Eigenschaften

immunologische Eigenschaften  Sinnesorgan Haut

Sinnesorgan Haut Melanin

Melanin

Core messages

Core messages

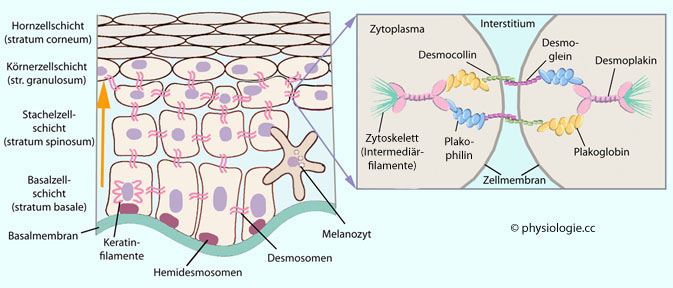

Abbildung: Aufbau der menschlichen Haut

Abbildung: Aufbau der menschlichen Haut

Abbildung; überlappende Zellen und interzelluläre Lipide) verhindert die Haut unkontrollierten Wasserverlust über ihre Oberfläche von ~2m2. So diffundieren nur geringe Mengen von Wasser durch die Haut nach außen und werden an die Umgebung abgegeben (Teil der perspiratio insensibilis,

welche auch den Wasserverlust durch die Atmung umfasst und insgesamt

pro Stunde 20-50 ml beträgt; diese Verdampfung verursacht einen Teil

des evaporativen Wärmeverlusts des Körpers).

Abbildung; überlappende Zellen und interzelluläre Lipide) verhindert die Haut unkontrollierten Wasserverlust über ihre Oberfläche von ~2m2. So diffundieren nur geringe Mengen von Wasser durch die Haut nach außen und werden an die Umgebung abgegeben (Teil der perspiratio insensibilis,

welche auch den Wasserverlust durch die Atmung umfasst und insgesamt

pro Stunde 20-50 ml beträgt; diese Verdampfung verursacht einen Teil

des evaporativen Wärmeverlusts des Körpers).

Abbildung: Epidermis und Desmosom (schematisch)

Abbildung: Epidermis und Desmosom (schematisch)

Größtes Sinnesorgan; die Haut nimmt Sinnesreize auf (Oberflächensensibilität, Temperatur-, Schmerzsinn - die Oberhaut ist durchschnittlich 2-3 mm dick und wiegt ~5 kg) und leitet diese Information weiter - die Haut enthält schätzungsweise ~80 km Nervenfasern

Größtes Sinnesorgan; die Haut nimmt Sinnesreize auf (Oberflächensensibilität, Temperatur-, Schmerzsinn - die Oberhaut ist durchschnittlich 2-3 mm dick und wiegt ~5 kg) und leitet diese Information weiter - die Haut enthält schätzungsweise ~80 km Nervenfasern Mechanischer / physikochemischer Schutz (vor

Eindringen von Fremdstoffen, Verlust von Körperflüssigkeit) - ohne

Epidermis würde der tägliche Flüssigkeitsverlust über Verdampfung etwa

20 Liter betragen. Die Abdichtung erfolgt über Desmosomen (an ihnen

verankern sich Keratinfäden - Tonofilamente, Intermediärfilamente - in der Zelle), Schlussleisten (tight

junctions) u.a.; in die extrazellulären Spalträume zwischen den

Epithelzellen sind Lipide zur Abdichtung eingelagert

Mechanischer / physikochemischer Schutz (vor

Eindringen von Fremdstoffen, Verlust von Körperflüssigkeit) - ohne

Epidermis würde der tägliche Flüssigkeitsverlust über Verdampfung etwa

20 Liter betragen. Die Abdichtung erfolgt über Desmosomen (an ihnen

verankern sich Keratinfäden - Tonofilamente, Intermediärfilamente - in der Zelle), Schlussleisten (tight

junctions) u.a.; in die extrazellulären Spalträume zwischen den

Epithelzellen sind Lipide zur Abdichtung eingelagert Anregung der Synthese proinflammatorischer Komponenten bei Verletzungen der Haut (

Anregung der Synthese proinflammatorischer Komponenten bei Verletzungen der Haut (  Abbildung)

Abbildung)

Abbildung: Reaktionen eines Keratinozyten auf einen Verletzungsreiz

Abbildung: Reaktionen eines Keratinozyten auf einen Verletzungsreiz

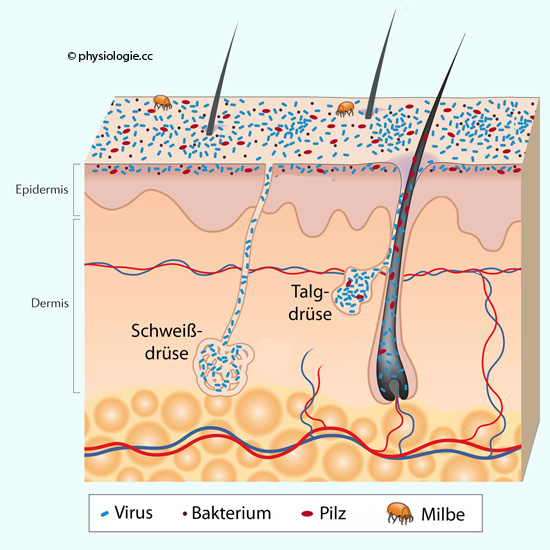

Aufenthaltsort von ~1012 Mikroorganismen (Hautflora), immunologischer Infektionsschutz, vor allem angeboren (residente - im Gegensatz zur transienten - Hautflora)

Aufenthaltsort von ~1012 Mikroorganismen (Hautflora), immunologischer Infektionsschutz, vor allem angeboren (residente - im Gegensatz zur transienten - Hautflora) Thermischer Ausgleich - Wasserverlust und Schweißsekretion (bis zu mehrere hundert Schweißdrüsen pro cm2 Haut, am dichtesten an den Fußsohlen), Wärmeaustausch.

Thermischer Ausgleich - Wasserverlust und Schweißsekretion (bis zu mehrere hundert Schweißdrüsen pro cm2 Haut, am dichtesten an den Fußsohlen), Wärmeaustausch. Der Mensch verfügt über ~5.106 Haare. Ein Haar kann ~3 kg Gewicht tragen. Haare wachsen pro Woche um ~2 mm; die musculi arrectores pilorum sind glatte Muskelzellen. Piloerektion

Der Mensch verfügt über ~5.106 Haare. Ein Haar kann ~3 kg Gewicht tragen. Haare wachsen pro Woche um ~2 mm; die musculi arrectores pilorum sind glatte Muskelzellen. Piloerektion  ("Gänsehaut") trägt beim Menschen - wegen der niedrigen Haardichte

(Fehlen eines thermisch wirksamen Fells) nur geringgradig zur

thermischen Isolierung bei (Kleidung ist wirksamer, s. dort).

("Gänsehaut") trägt beim Menschen - wegen der niedrigen Haardichte

(Fehlen eines thermisch wirksamen Fells) nur geringgradig zur

thermischen Isolierung bei (Kleidung ist wirksamer, s. dort). Wärmeisolierung - subkutanes Fett

wirkt als effektive thermische Isolierschichte (seine Wärmeleitung ist

nur halb so groß wie die von Muskelgewebe) und verringert den

Wärmeverlust des Organismus in kühler Umgebung (insbesondere in kaltem

Wasser, das Wärme viel rascher ableitet als Luft). Je mehr subkutanes

Fett vorhanden ist, desto besser ist die thermische Abdichtung.

Wärmeisolierung - subkutanes Fett

wirkt als effektive thermische Isolierschichte (seine Wärmeleitung ist

nur halb so groß wie die von Muskelgewebe) und verringert den

Wärmeverlust des Organismus in kühler Umgebung (insbesondere in kaltem

Wasser, das Wärme viel rascher ableitet als Luft). Je mehr subkutanes

Fett vorhanden ist, desto besser ist die thermische Abdichtung.  Schutz vor Strahlung -

Schutz vor Strahlung -  s. dort

s. dort

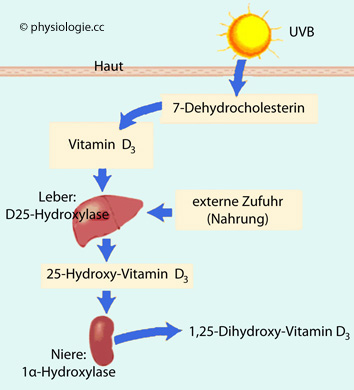

Abbildung: Haut und Vitamin D-Synthese

Abbildung: Haut und Vitamin D-Synthese

Vitamin D-Synthese in Keratinozyten

Vitamin D-Synthese in Keratinozyten  (7-Dehydrocholesterin → UV-B-Strahlung → 25-Hydroxycholecalciferol). Vitamin D3

entsteht in der Haut unter Einwirkung von UV-B-Licht (280-320 nm) aus

7-Dehydrocholesterin (

(7-Dehydrocholesterin → UV-B-Strahlung → 25-Hydroxycholecalciferol). Vitamin D3

entsteht in der Haut unter Einwirkung von UV-B-Licht (280-320 nm) aus

7-Dehydrocholesterin ( Abbildung). In einem weiteren Schritt konvertiert die Leber Vitamin D3

mittels Vitamin-D-25-Hydroxylase zu 25(OH)-Vitamin D3, die Niere

schließlich mittels 1α-Hydroxylase zur biologisch aktiven Form 1,25(OH)2-Vitamin D3 (Calcitriol). Dieser letzte Schritt steht unter mehrfacher hormoneller Kontrolle (Parathormon, Calcitonin).

Abbildung). In einem weiteren Schritt konvertiert die Leber Vitamin D3

mittels Vitamin-D-25-Hydroxylase zu 25(OH)-Vitamin D3, die Niere

schließlich mittels 1α-Hydroxylase zur biologisch aktiven Form 1,25(OH)2-Vitamin D3 (Calcitriol). Dieser letzte Schritt steht unter mehrfacher hormoneller Kontrolle (Parathormon, Calcitonin). Schutz vor Austrocknung sowie immunologischer Schutz durch die Aktivität von Schweiß- (sweat glands) und Talgdrüsen (sebaceous glands), die sich vor allem in der Achselhöhle und der Perianalregion finden.

Schutz vor Austrocknung sowie immunologischer Schutz durch die Aktivität von Schweiß- (sweat glands) und Talgdrüsen (sebaceous glands), die sich vor allem in der Achselhöhle und der Perianalregion finden.  Abbildung):

Abbildung):  Ekkrine

Ekkrine  Drüsen produzieren Schweiß für die Thermoregulation (größte Drüsendichte im Bereich der Handflächen und Fußsohlen - über Schweiß

Drüsen produzieren Schweiß für die Thermoregulation (größte Drüsendichte im Bereich der Handflächen und Fußsohlen - über Schweiß  s. unten).

s. unten). Apokrine

Apokrine  Duftdrüsen

sind ähnlich strukturiert wie ekkrine, münden aber in Haartrichter

(Achselhöhle, Genitalregion). Ihr Sekret enthält Proteine, Lipide und

Steroide. Ihre Funktion wird durch Katecholamine angeregt, d.h. in

Situationen von Stress, Angst, sexueller Erregung.

Duftdrüsen

sind ähnlich strukturiert wie ekkrine, münden aber in Haartrichter

(Achselhöhle, Genitalregion). Ihr Sekret enthält Proteine, Lipide und

Steroide. Ihre Funktion wird durch Katecholamine angeregt, d.h. in

Situationen von Stress, Angst, sexueller Erregung.

Abbildung: Drüsen in der Haut

Abbildung: Drüsen in der Haut

Perspiratio insensibilis,

die ohne Aktivierung der Schweißdrüsen über Haut

und Atmung abgegebene Flüssigkeitsmenge - etwa 10 ml/kg Körpergewicht / 24 Stunden

(0,3 - 1,0 l/d), bei einer erwachsenen Person kann von einem auf diesem

Weg erfolgenden (unvermeidlichen) täglichen Flüssigkeitsverlust von gut

einem halben Liter ausgegangen werden

Perspiratio insensibilis,

die ohne Aktivierung der Schweißdrüsen über Haut

und Atmung abgegebene Flüssigkeitsmenge - etwa 10 ml/kg Körpergewicht / 24 Stunden

(0,3 - 1,0 l/d), bei einer erwachsenen Person kann von einem auf diesem

Weg erfolgenden (unvermeidlichen) täglichen Flüssigkeitsverlust von gut

einem halben Liter ausgegangen werden Perspiratio sensibilis, die durch Aktivierung der Schweißproduktion abgegebene Flüssigkeitsmenge - kann von Null bis zu mehreren Litern pro Tag betragen

Perspiratio sensibilis, die durch Aktivierung der Schweißproduktion abgegebene Flüssigkeitsmenge - kann von Null bis zu mehreren Litern pro Tag betragen Repräsentation nach außen bzw. Kommunikation (Hautbeschaffenheit, Farbe, Durchblutung - Erröten! -, Pheromone

Repräsentation nach außen bzw. Kommunikation (Hautbeschaffenheit, Farbe, Durchblutung - Erröten! -, Pheromone  ).

Schweiß (aus apokrinen Drüsen,

).

Schweiß (aus apokrinen Drüsen,  Abbildung) enthält Duftstoffe, die Information über

den emotionalen Zustand des "Senders" beinhalten (z.B. "Angstschweiß":

Dieser enthält Stoffe, die über den Geruchssinn unbewusst die

Gehirnaktivität beeinflussen).

Abbildung) enthält Duftstoffe, die Information über

den emotionalen Zustand des "Senders" beinhalten (z.B. "Angstschweiß":

Dieser enthält Stoffe, die über den Geruchssinn unbewusst die

Gehirnaktivität beeinflussen).

Resorption: Über die Haut können fettlösliche Wirkstoffe (transdermale therapeutische Systeme), aber auch Gifte (z.B. Phenole) aufgenommen werden.

Höhermolekulare bzw. hydrophile Stoffe (z.B. Desinfektionsmittel)

werden hingegen von der Haut kaum aufgenommen. Das stratum corneum

stellt die Hauptbarriere dar (Wassergehalt <10%, zum Vergleich: ~70%

im Korium).

Resorption: Über die Haut können fettlösliche Wirkstoffe (transdermale therapeutische Systeme), aber auch Gifte (z.B. Phenole) aufgenommen werden.

Höhermolekulare bzw. hydrophile Stoffe (z.B. Desinfektionsmittel)

werden hingegen von der Haut kaum aufgenommen. Das stratum corneum

stellt die Hauptbarriere dar (Wassergehalt <10%, zum Vergleich: ~70%

im Korium). idg. sueid- schwitzen

idg. sueid- schwitzen Zusammensetzung / Komponenten

Zusammensetzung / Komponenten

Abbildung: Schweißproduktion

Abbildung: Schweißproduktion

Apikale / basolaterale Membran s. dort

Apikale / basolaterale Membran s. dort Verdampfungswärme: Da der Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf pro Liter 2,4 MJ (~570 Cal) Energie erfordert, kommt es durch das Verdunsten von Schweiß an der Körperoberfläche zu effizienter Abkühlung auch dann, wenn die Lufttemperatur über

der Hauttemperatur liegt. (Vorausgesetzt, die Luft ist nicht

wasserdampfgesättigt, was z.B. in den Tropen der Fall sein kann - dann

funktioniert die Hitzeabfuhr über Evaporation nicht mehr,

Kreislauf und Wärmeregulation sind extrem belastet.)

Verdampfungswärme: Da der Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf pro Liter 2,4 MJ (~570 Cal) Energie erfordert, kommt es durch das Verdunsten von Schweiß an der Körperoberfläche zu effizienter Abkühlung auch dann, wenn die Lufttemperatur über

der Hauttemperatur liegt. (Vorausgesetzt, die Luft ist nicht

wasserdampfgesättigt, was z.B. in den Tropen der Fall sein kann - dann

funktioniert die Hitzeabfuhr über Evaporation nicht mehr,

Kreislauf und Wärmeregulation sind extrem belastet.) s. dort). Die

Schweißdrüsen werden durch sympathische Fasern über muskarinische Rezeptoren cholinerg (!) angeregt (nicht noradrenerg wie sonst bei sympathisch-postganglionären Fasern).

s. dort). Die

Schweißdrüsen werden durch sympathische Fasern über muskarinische Rezeptoren cholinerg (!) angeregt (nicht noradrenerg wie sonst bei sympathisch-postganglionären Fasern).| Acetylcholin regt die Schweißsekretion über muskarinerge Rezeptoren an |

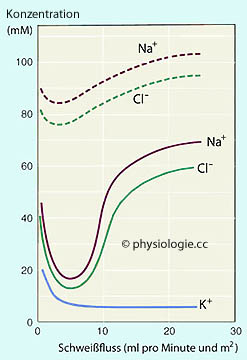

Abbildung: Zusammensetzung des Schweißes als Funktion der Sekretionsrate

Abbildung: Zusammensetzung des Schweißes als Funktion der Sekretionsrate

Abbildung).

Abbildung).  Abbildung).

Abbildung).  s. dort):

s. dort):

| Elektrolyte im Schweiß |

|||

| Na+ | ~1,2 g/l (~50 mM) (Serum 142 mM) |

Ca++ |

~15 mg/l (~0,4 mM) (Serum 2,5 mM) |

| K+ | ~0,1 g/l (~5 mM) (Serum 4 mM) |

Mg++ | ~1,3 mg/l (~0,05 mM) (Serum 0,9 mM) |

| Spurenelemente im Schweiß |

|||

| Fe++ |

~1 mg/l (Serum 0,7-1,8 mg/l) |

Cu++ | ~0,5 mg/l (Serum 0,75-1,3 mg/l) |

| Zn++ | ~0,4 mg/l (Serum 0,6-1,4 mg/l) |

Cr+++ | ~0,1 mg/l (Serum 0,02-0,05 mg/l) |

vgl. dort)

und können große Mengen Blut aufnehmen; das geschieht bei erhöhter

Hautperfusion (ist also weitgehend über die arterielle Durchblutung gesteuert), die bei intensivem Hitzeeinfluss bis zu etwa 5 l/min betragen kann (das Ruhe-Herzzeitvolumen wird dadurch verdoppelt).

vgl. dort)

und können große Mengen Blut aufnehmen; das geschieht bei erhöhter

Hautperfusion (ist also weitgehend über die arterielle Durchblutung gesteuert), die bei intensivem Hitzeeinfluss bis zu etwa 5 l/min betragen kann (das Ruhe-Herzzeitvolumen wird dadurch verdoppelt).

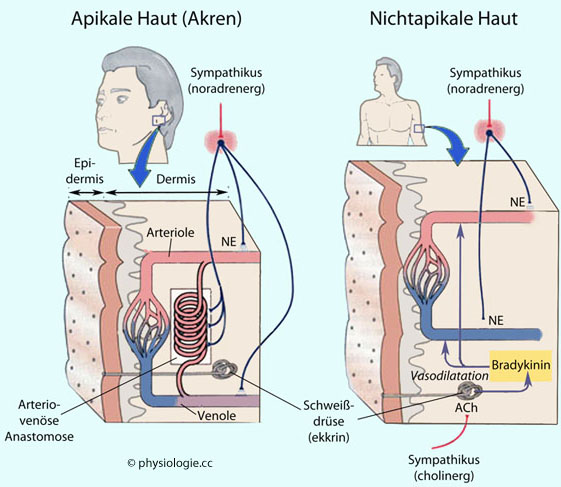

Abbildung: Strukturierung der Durchblutung von Akren (apical skin) und "normaler" Haut

Abbildung: Strukturierung der Durchblutung von Akren (apical skin) und "normaler" Haut (Finger- und Zehenspitzen, Handflächen, Fußsohlen, Lippen, Nase,

Ohrläppchen) finden sich arteriovenöse Anastomosen (im Nagelbett ca.

500 / cm2). Diese haben einen niedrigen Ruhetonus und

werden fast ausschließlich noradrenerg (vasokonstriktorisch) vom

hypothalamischen Wärmezentrum gesteuert. Sie reagieren auch auf die lokale Temperatur - dilatieren bei Wärme, kontrahieren bei Kälte.

(Finger- und Zehenspitzen, Handflächen, Fußsohlen, Lippen, Nase,

Ohrläppchen) finden sich arteriovenöse Anastomosen (im Nagelbett ca.

500 / cm2). Diese haben einen niedrigen Ruhetonus und

werden fast ausschließlich noradrenerg (vasokonstriktorisch) vom

hypothalamischen Wärmezentrum gesteuert. Sie reagieren auch auf die lokale Temperatur - dilatieren bei Wärme, kontrahieren bei Kälte.

Abbildung) und eine wichtige Rolle für die

Thermoregulation spielen:

Abbildung) und eine wichtige Rolle für die

Thermoregulation spielen: Steigt die Kerntemperatur, dann sinkt der sympathische Antrieb, die Anastomosen in den Akren öffnen sich, die angeschlossenen Venenplexus werden gefüllt - und das erleichtert die Wärmeabgabe an die Umgebung.

Steigt die Kerntemperatur, dann sinkt der sympathische Antrieb, die Anastomosen in den Akren öffnen sich, die angeschlossenen Venenplexus werden gefüllt - und das erleichtert die Wärmeabgabe an die Umgebung.| Bei Kälteeinfluss kontrahiert Noradrenalin kutane Arteriolen |

Abbildung) erhöht die Durchblutung der Akren um das ~4-fache. Im Ruhezustand besteht also in den Akren ein erheblicher Sympathikustonus.

Abbildung) erhöht die Durchblutung der Akren um das ~4-fache. Im Ruhezustand besteht also in den Akren ein erheblicher Sympathikustonus.

Abbildung: Wirkung sympathischer Blockade auf die Durchblutung der Hand

Abbildung: Wirkung sympathischer Blockade auf die Durchblutung der Hand

Die kutane Perfusion ist extrem variabel. Unter Ruhebedingungen und

Indifferenztemperatur beträgt die Durchblutung der Haut einer

erwachsenen Person ~6% des Herzminutenvolumens (ca. 1/3 l/min). Die spezifische Durchblutung beträgt dann 10-20 ml/min/100g. Die minimale Durchblutung (z.B. bei intensivem Kälteeinfluss) beträgt lediglich 1 ml/min/100g, maximale Durchblutung hingegen (Hitzeeinfluss) 150-200 ml/min/100g.

Die kutane Perfusion ist extrem variabel. Unter Ruhebedingungen und

Indifferenztemperatur beträgt die Durchblutung der Haut einer

erwachsenen Person ~6% des Herzminutenvolumens (ca. 1/3 l/min). Die spezifische Durchblutung beträgt dann 10-20 ml/min/100g. Die minimale Durchblutung (z.B. bei intensivem Kälteeinfluss) beträgt lediglich 1 ml/min/100g, maximale Durchblutung hingegen (Hitzeeinfluss) 150-200 ml/min/100g. Hoher

Sympathikustonus oder extreme Kälte kann die Hautdurchblutung bis auf ein Zwanzigstel

reduzieren (auf ~20 ml/min). Die Vasokonstriktion wird über α2-Rezeptoren vermittelt

Hoher

Sympathikustonus oder extreme Kälte kann die Hautdurchblutung bis auf ein Zwanzigstel

reduzieren (auf ~20 ml/min). Die Vasokonstriktion wird über α2-Rezeptoren vermittelt  Umgekehrt vervielfacht sich die

kutane Perfusion unter der Wirkung von Hitze (z.B. Saunabesuch) und

kann Werte von mehreren l/min erreichen. Die Wirkung erfolgt über erhöhte eNOS-Aktivität, teils auch über Substanz P und CGRP.

Umgekehrt vervielfacht sich die

kutane Perfusion unter der Wirkung von Hitze (z.B. Saunabesuch) und

kann Werte von mehreren l/min erreichen. Die Wirkung erfolgt über erhöhte eNOS-Aktivität, teils auch über Substanz P und CGRP.

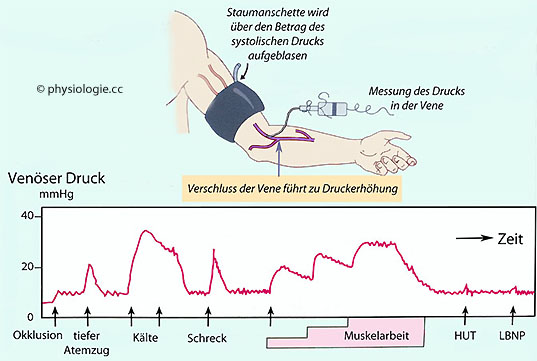

Abbildung: Sympathikuswirkung auf Hautvenen

Abbildung: Sympathikuswirkung auf Hautvenen

Abbildung).

Abbildung). Als Melanin

Als Melanin  bezeichnet man eine Gruppe von oligo- bis polymer angeordneten Biomolekülen, die von Melanozyten gebildet werden (Melanogegese)

und Haut, Schleimhäute, Gehirnhäute, Sinnesorgane (Iris) u.a.

pigmentieren.

bezeichnet man eine Gruppe von oligo- bis polymer angeordneten Biomolekülen, die von Melanozyten gebildet werden (Melanogegese)

und Haut, Schleimhäute, Gehirnhäute, Sinnesorgane (Iris) u.a.

pigmentieren.

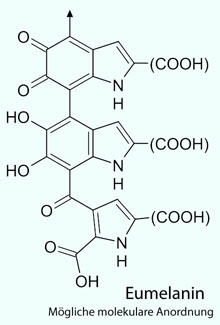

Abbildung: Strukturvariante von Eumelanin

Abbildung: Strukturvariante von Eumelanin

Abbildung), gefolgt von Phäo-,

Neuro- und anderen Melaninen. Chemischer Ausgangspunkt ist die

Oxidation der Aminosäure Tyrosin. Die Pigmentierung der Haut verleiht

Schutz vor Strahlung (UV), darüber hinaus gehende biologische

Bedeutungen diverser Pigmentierungen sind nur zum Teil bekannt.

Abbildung), gefolgt von Phäo-,

Neuro- und anderen Melaninen. Chemischer Ausgangspunkt ist die

Oxidation der Aminosäure Tyrosin. Die Pigmentierung der Haut verleiht

Schutz vor Strahlung (UV), darüber hinaus gehende biologische

Bedeutungen diverser Pigmentierungen sind nur zum Teil bekannt.

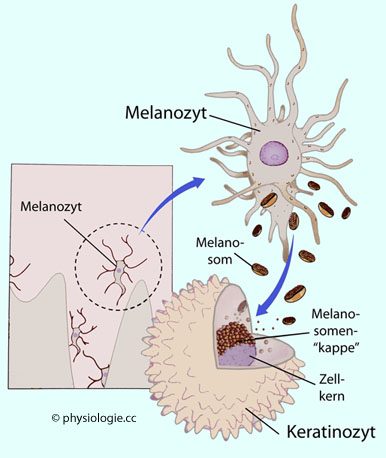

Abbildung: Melaninproduktion

Abbildung: Melaninproduktion

Abbildung) aus Prämelanosomen.

Abbildung) aus Prämelanosomen.  (das weniger UV-Schutz verleiht) als dunkle Hauttypen, die mehr Eumelanin bilden und bei denen die Melaninbildung früher beginnt als bei Hellhäutigen. Das dunkelbraun bis schwarz gefärbte Eumelanin bietet einen intensiveren UV-Schutz.

(das weniger UV-Schutz verleiht) als dunkle Hauttypen, die mehr Eumelanin bilden und bei denen die Melaninbildung früher beginnt als bei Hellhäutigen. Das dunkelbraun bis schwarz gefärbte Eumelanin bietet einen intensiveren UV-Schutz.

UV-A

(langwellig: Untergrenze 315-320 nm, Obergrenze 380-400 nm) bewirkt

Konformationsänderung des Melanins und

damit direkte Pigmentierung. Belichtung mit UV-A führt zu

geringgradiger Hautrötung (Erythem), die nur kurz andauert und keinen

wesentlichen Lichtschutz verleiht. Zu den schädigenden Effekten von UV-A gehören Sauerstoffradikalbildung, Kollagenalterung und

Melanomrisiko

UV-A

(langwellig: Untergrenze 315-320 nm, Obergrenze 380-400 nm) bewirkt

Konformationsänderung des Melanins und

damit direkte Pigmentierung. Belichtung mit UV-A führt zu

geringgradiger Hautrötung (Erythem), die nur kurz andauert und keinen

wesentlichen Lichtschutz verleiht. Zu den schädigenden Effekten von UV-A gehören Sauerstoffradikalbildung, Kollagenalterung und

Melanomrisiko UV-B

(kurzwellig: Untergrenze 280-290 nm, Obergrenze 315-320 nm) ist für die Bildung des Vitamin-D-Hormons in der Haut erforderlich. Es ist stärker erythembildend (Sonnenbrand) und bewirkt verzögerte Pigmentierung (~3

Tage), die länger anhält und schützt. UV-B-Bestrahlung kann starke kanzerogene Effekte haben

(Basalzell-, Plattenepithelkarzinom)

UV-B

(kurzwellig: Untergrenze 280-290 nm, Obergrenze 315-320 nm) ist für die Bildung des Vitamin-D-Hormons in der Haut erforderlich. Es ist stärker erythembildend (Sonnenbrand) und bewirkt verzögerte Pigmentierung (~3

Tage), die länger anhält und schützt. UV-B-Bestrahlung kann starke kanzerogene Effekte haben

(Basalzell-, Plattenepithelkarzinom) UV-C (sehr

kurzwellig: bis 290 nm) wird im Gewebe stark gestreut und dringt daher

nicht tief in die Haut ein. Die Erdatmosphäre absorbiert den Großteil des UV-C aus dem

Sonnenlicht

UV-C (sehr

kurzwellig: bis 290 nm) wird im Gewebe stark gestreut und dringt daher

nicht tief in die Haut ein. Die Erdatmosphäre absorbiert den Großteil des UV-C aus dem

Sonnenlicht

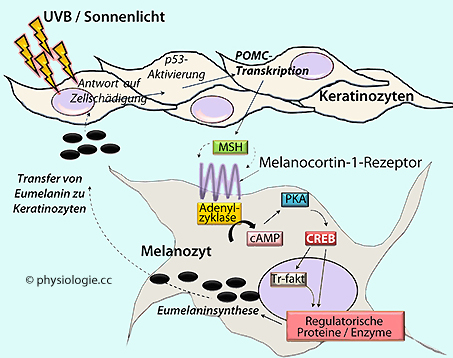

Abbildung: Mechanismus der Hautbräunung

Abbildung: Mechanismus der Hautbräunung

Abbildung).

Abbildung).  Das dunkelbraune Eumelanin (es gibt schwarzes und braunes Eumelanin) wird aus Tyrosin und Levodopa gebildet und überwiegt bei dunklen Haar- und Hauttypen

Das dunkelbraune Eumelanin (es gibt schwarzes und braunes Eumelanin) wird aus Tyrosin und Levodopa gebildet und überwiegt bei dunklen Haar- und Hauttypen

das gelblich-rötliche, schwefelhaltige Phäomelanin dominiert bei helleren Hauttypen

das gelblich-rötliche, schwefelhaltige Phäomelanin dominiert bei helleren Hauttypen Neuromelanin findet sich im Gehirn, insbesondere in katecholaminergen Zellen der substantia nigra (pars compacta) sowie im locus coeruleus.

Neuromelanin findet sich im Gehirn, insbesondere in katecholaminergen Zellen der substantia nigra (pars compacta) sowie im locus coeruleus.

s. auch dort).

s. auch dort). Gut durchblutete Haut erscheint

stärker koloriert (Erröten) als schlecht durchblutete (Erblassen) - damit ist die Haut auch ein Instrument der Mitteilung emotionaler Prozesse (Wut, Angst, Schock)

Gut durchblutete Haut erscheint

stärker koloriert (Erröten) als schlecht durchblutete (Erblassen) - damit ist die Haut auch ein Instrument der Mitteilung emotionaler Prozesse (Wut, Angst, Schock) An

dünnen Hautpartien (insbesondere den Lippen) lässt sich die

Sauerstoffsättigung des Blutes erkennen: Ist diese geringer als ~70%

(arterielles Blut ist normalerweise zu >95% sauerstoffgesättigt),

erscheinen die Lippen blau (Zyanose).

Grund kann eine kältebedingte Unterdurchblutung (mit starker

Sauerstoffausnützung), mangelnde Arterialisierung des Blutes in der

Lunge, oder ausgedehnte arterio-venöse shunts (Herzfehler) sein.

An

dünnen Hautpartien (insbesondere den Lippen) lässt sich die

Sauerstoffsättigung des Blutes erkennen: Ist diese geringer als ~70%

(arterielles Blut ist normalerweise zu >95% sauerstoffgesättigt),

erscheinen die Lippen blau (Zyanose).

Grund kann eine kältebedingte Unterdurchblutung (mit starker

Sauerstoffausnützung), mangelnde Arterialisierung des Blutes in der

Lunge, oder ausgedehnte arterio-venöse shunts (Herzfehler) sein.  Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Mikroorganismen in der Haut

Abbildung: Mikroorganismen in der Haut

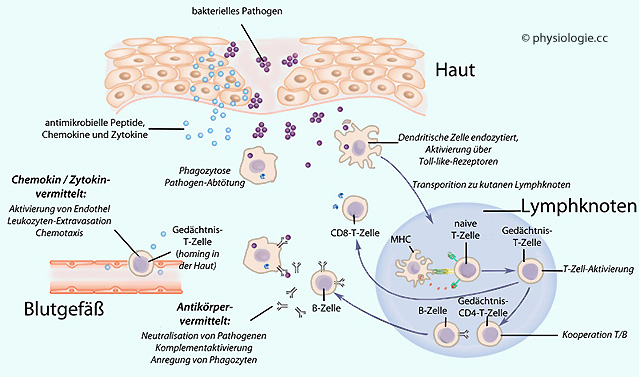

Abbildung: Interaktion zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem in der Haut

Abbildung: Interaktion zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem in der Haut

Der niedrige pH-Wert der Haut (um 5,5 - “Säuremantel”) hemmt das Wachstum

einiger Pathogene (antimikrobielle Wirkung von Fettsäuren), dasjenige physiologischer Hautbewohner

(Normalflora) hingegen nicht. Oftmaliges Waschen mit Seife hat nur flüchtige Effekte, die Verschiebung des pH auf der Hautoberfläche bildet sich nach wenigen Stunden wieder zurück.

Der niedrige pH-Wert der Haut (um 5,5 - “Säuremantel”) hemmt das Wachstum

einiger Pathogene (antimikrobielle Wirkung von Fettsäuren), dasjenige physiologischer Hautbewohner

(Normalflora) hingegen nicht. Oftmaliges Waschen mit Seife hat nur flüchtige Effekte, die Verschiebung des pH auf der Hautoberfläche bildet sich nach wenigen Stunden wieder zurück. Von Keratinozyten und Drüsen produzierte Peptide (AMPs: antimicrobial peptides), u.a. Lysozyme

(die auch in

Tränenflüssigkeit, Nasensekret und Speichel vorkommen), Beta-Defensin,

S100 (ein niedrigmolekulares Enzym, das von zahlreichen Zellen - auch

Keratinozyten - produziert wird), Granine (saure Proteine, z.B. das

gegen Bakterien, Hefen und Pilze wirksame Catestatin), Cathelicidine.

Schweißdrüsen (ekkrin) sezernieren auch ein 110-AS-Protein (Dermcidin), aus dem auf der

Haut bakterizide ("natürliches Breitbandantibiotikum") und antifungale

Peptide abgespaltet werden (wie der proteolysis-inducing factor PIF), die bei niedrigem pH-Wert

("Säureschutzmantel" der Haut) stabil sind und einen Teil der angeborenen Immunabwehr darstellen.

Von Keratinozyten und Drüsen produzierte Peptide (AMPs: antimicrobial peptides), u.a. Lysozyme

(die auch in

Tränenflüssigkeit, Nasensekret und Speichel vorkommen), Beta-Defensin,

S100 (ein niedrigmolekulares Enzym, das von zahlreichen Zellen - auch

Keratinozyten - produziert wird), Granine (saure Proteine, z.B. das

gegen Bakterien, Hefen und Pilze wirksame Catestatin), Cathelicidine.

Schweißdrüsen (ekkrin) sezernieren auch ein 110-AS-Protein (Dermcidin), aus dem auf der

Haut bakterizide ("natürliches Breitbandantibiotikum") und antifungale

Peptide abgespaltet werden (wie der proteolysis-inducing factor PIF), die bei niedrigem pH-Wert

("Säureschutzmantel" der Haut) stabil sind und einen Teil der angeborenen Immunabwehr darstellen. Lipide in Zellen und Sekreten.

Lipide in Zellen und Sekreten.

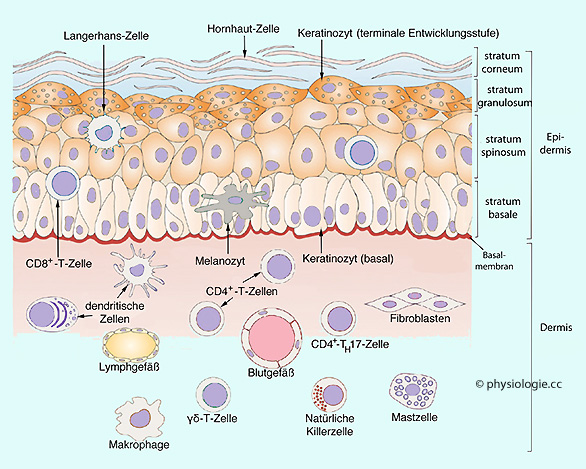

Abbildung: Immunsystem der Haut

Abbildung: Immunsystem der Haut

- im Gewebe der Haut sitzende Makrophagen -

werden nach Antigenkontakt /

Phagozytose von Fremdkörpern aktiviert und differenzieren aus. Sie

bilden dabei Lektinrezeptoren, wandern in die Lymphknoten und

präsentieren Lymphozyten (über deren Rezeptoren) die Antigen-Abbauprodukte vermittels MHC.

- im Gewebe der Haut sitzende Makrophagen -

werden nach Antigenkontakt /

Phagozytose von Fremdkörpern aktiviert und differenzieren aus. Sie

bilden dabei Lektinrezeptoren, wandern in die Lymphknoten und

präsentieren Lymphozyten (über deren Rezeptoren) die Antigen-Abbauprodukte vermittels MHC.

Abbildung: Dendritische Zellen werden durch Antigenkontakt mobilisiert

Abbildung: Dendritische Zellen werden durch Antigenkontakt mobilisiert

Bei chirurgischen Eingriffen, Einführen

von Gefäßkathetern usw. muss der Übertritt von Mikroben in die Operationswunde

möglichst verhindert werden. Mikroorganismen sind von der Haut nicht restlos entfernbar, auch

wenn ihre Zahl durch intensives Reinigen (Seife, Bürste etc.) für mehrere

Stunden merklich reduziert ist (daher die Verwendung steriler

Handschuhe und die Abdeckung eines Operationsfeldes zusätzlich zur Desinfektion).

Bei chirurgischen Eingriffen, Einführen

von Gefäßkathetern usw. muss der Übertritt von Mikroben in die Operationswunde

möglichst verhindert werden. Mikroorganismen sind von der Haut nicht restlos entfernbar, auch

wenn ihre Zahl durch intensives Reinigen (Seife, Bürste etc.) für mehrere

Stunden merklich reduziert ist (daher die Verwendung steriler

Handschuhe und die Abdeckung eines Operationsfeldes zusätzlich zur Desinfektion).  Pro Tag werden etwa 10 Gramm Hornschuppen

abgestreift

Pro Tag werden etwa 10 Gramm Hornschuppen

abgestreift täglich verliert eine erwachsene Person ~100 Haare

täglich verliert eine erwachsene Person ~100 Haare  Haarwachstum ~2 mm pro Woche

Haarwachstum ~2 mm pro Woche

Abbildung: Struktur und Funktion der kutanen Mechanosensibilität

Abbildung: Struktur und Funktion der kutanen Mechanosensibilität

aktiv, sondern wirken auch als trophische Faktoren.

aktiv, sondern wirken auch als trophische Faktoren. Zahlreiche Studien haben

den gesundheitsfördernden Effekt intensiv variierender Umweltfaktoren

nachgewiesen. So werden Hautgefäße durch starken Temperaturwechsel

(z.B. kalte Dusche nach Aufguss: bis ~100°C) zu effizienterer

Regulation veranlasst und sind in der Lage, intensiver auf thermische

Stressoren zu reagieren. Bei Hypertonikern zeigt sich ein

blutdrucksenkender, bei Hypotonikern hingegen ein blutdrucksteigernder

Effekt regelmäßigen Saunabesuchs. Das "Abhärtungs"-Konzept besagt, dass Regulationsvorgänge (wie Gefäßreaktionen) durch intensive Reizmuster herausgefordert werden und die physiologische Bandbreite (Anpassungsfähigkeit) zunimmt.

Zahlreiche Studien haben

den gesundheitsfördernden Effekt intensiv variierender Umweltfaktoren

nachgewiesen. So werden Hautgefäße durch starken Temperaturwechsel

(z.B. kalte Dusche nach Aufguss: bis ~100°C) zu effizienterer

Regulation veranlasst und sind in der Lage, intensiver auf thermische

Stressoren zu reagieren. Bei Hypertonikern zeigt sich ein

blutdrucksenkender, bei Hypotonikern hingegen ein blutdrucksteigernder

Effekt regelmäßigen Saunabesuchs. Das "Abhärtungs"-Konzept besagt, dass Regulationsvorgänge (wie Gefäßreaktionen) durch intensive Reizmuster herausgefordert werden und die physiologische Bandbreite (Anpassungsfähigkeit) zunimmt.

Mukoviszidose-Diagnostik: Bei Verdacht auf zystische Fibrose (Mukoviszidose) kann ein Schweißtest zur Bestimmung der Natrium- und Chloridwerte vorgenommen werden.

Mukoviszidose-Diagnostik: Bei Verdacht auf zystische Fibrose (Mukoviszidose) kann ein Schweißtest zur Bestimmung der Natrium- und Chloridwerte vorgenommen werden.  Zur Anregung der Schweißdrüsen verwendet man Pilokarpin, das muskarinisch wirkt (es regt auch den Speichelfluss an und senkt den Augeninnendruck).

Zur Anregung der Schweißdrüsen verwendet man Pilokarpin, das muskarinisch wirkt (es regt auch den Speichelfluss an und senkt den Augeninnendruck).  Die Haut ist das größte Sinnesorgan den Menschen (>10 kg, ~2 m2): Mechano-, Thermo-, Nozizeption Die Haut ist das größte Sinnesorgan den Menschen (>10 kg, ~2 m2): Mechano-, Thermo-, Nozizeption Sie schützt physikalisch (mechanisch, thermisch, Strahlung), chemisch

(Pufferwirkung), immunologisch (die Hautflora enthält ~1012 Mikroorganismen)

Sie schützt physikalisch (mechanisch, thermisch, Strahlung), chemisch

(Pufferwirkung), immunologisch (die Hautflora enthält ~1012 Mikroorganismen) Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt (UV-B: 280-320

nm; 7-Dehydrocholesterin → 25-Hydroxycholecalciferol)

Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt (UV-B: 280-320

nm; 7-Dehydrocholesterin → 25-Hydroxycholecalciferol) Sie schützt vor Flüssigkeitsverlust (das stratum corneum enthält

weniger als 10% Wasser), aber auch vor Austrocknung. 0,3-1,0 Liter

Flüssigkeit verliert die Haut pro Tag "passiv" (perspiratio

insensibilis), Schweißsekretion (aus ekkrinen Drüsen) unterstützt die

Thermoregulation (perspiratio sensibilis). Die Verdampfung von 1 Liter

Schweiß verbraucht 2,4 MJ Energie

Sie schützt vor Flüssigkeitsverlust (das stratum corneum enthält

weniger als 10% Wasser), aber auch vor Austrocknung. 0,3-1,0 Liter

Flüssigkeit verliert die Haut pro Tag "passiv" (perspiratio

insensibilis), Schweißsekretion (aus ekkrinen Drüsen) unterstützt die

Thermoregulation (perspiratio sensibilis). Die Verdampfung von 1 Liter

Schweiß verbraucht 2,4 MJ Energie Ekkrine Schweißdrüsen sezernieren in ihren Azini ein proteinfreies

Filtrat des Blutplasmas, die Ausführungsgänge resorbieren daraus

Kochsalz zurück, der Schweiß wird hypoton - die Osmolalität ist

abhängig von der Schweißproduktion

Ekkrine Schweißdrüsen sezernieren in ihren Azini ein proteinfreies

Filtrat des Blutplasmas, die Ausführungsgänge resorbieren daraus

Kochsalz zurück, der Schweiß wird hypoton - die Osmolalität ist

abhängig von der Schweißproduktion Die Durchblutung der Haut kann zwischen <0,1 und etwa 5 l/min

betragen - abhängig von den Erfordernissen der Thermoregulation. Die

Akren werden anders gesteuert (AV-Anastomosen, rein

noradrenerg-vasokonstriktorische Versorgung) als nichtapikale Haut

(auch Vasodilation möglich)

Die Durchblutung der Haut kann zwischen <0,1 und etwa 5 l/min

betragen - abhängig von den Erfordernissen der Thermoregulation. Die

Akren werden anders gesteuert (AV-Anastomosen, rein

noradrenerg-vasokonstriktorische Versorgung) als nichtapikale Haut

(auch Vasodilation möglich) Die Farbe der Haut hängt von Durchblutung (rötlich: gut

durchblutet, blass: schlecht durchblutet, bläulich: reduzierte

Sauerstoffsättigung) und Pigmentierung ab. UV-B regt in Keratinozyten

die Bildung von MSH an, dieses bewirkt in Melanozyten die Synthese von

Melanin, das von den Keratinozyten aufgenommen wird. Helle Haut enthält

Phäomelanin, dunkle Eumelanin

Die Farbe der Haut hängt von Durchblutung (rötlich: gut

durchblutet, blass: schlecht durchblutet, bläulich: reduzierte

Sauerstoffsättigung) und Pigmentierung ab. UV-B regt in Keratinozyten

die Bildung von MSH an, dieses bewirkt in Melanozyten die Synthese von

Melanin, das von den Keratinozyten aufgenommen wird. Helle Haut enthält

Phäomelanin, dunkle Eumelanin Keratinozyten bilden auch Zytokine und Chemokine, und kommunizieren so

mit Immunzellen. Schützend wirken der niedrige pH-Wert von 5-6, Lysozym

und andere Faktoren, sowie die obligate Keimbesiedelung. Mikrobielle

Merkmale (MAMPs: microbe-associated molecular patterns) werden mittels

Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors)

erkannt. Dendritische Zellen nehmen Fremdeiweiß auf und präsentieren es

in Lymphknoten vermittels MHC - und über deren Rezeptoren - an

Lymphozyten

Keratinozyten bilden auch Zytokine und Chemokine, und kommunizieren so

mit Immunzellen. Schützend wirken der niedrige pH-Wert von 5-6, Lysozym

und andere Faktoren, sowie die obligate Keimbesiedelung. Mikrobielle

Merkmale (MAMPs: microbe-associated molecular patterns) werden mittels

Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors)

erkannt. Dendritische Zellen nehmen Fremdeiweiß auf und präsentieren es

in Lymphknoten vermittels MHC - und über deren Rezeptoren - an

Lymphozyten |