Akne: ἀκμή = Spitze (Pubertät?)

Akne: ἀκμή = Spitze (Pubertät?)| Eine erwachsene Person ist von etwa 1014 Bakterien besiedelt. Sie finden sich vor allem im Darm, aber auch auf der Haut, im Respirations- und Urogenitaltrakt, vereinzelt sogar im Kreislauf. Dieses Mikrobiom

ist biologisch hochaktiv und beeinflusst zahlreiche Körperfunktionen,

stellt aber auch eine potentielle Gefahr für die Gesundheit seines

Trägers dar. Bei Infektionen treten größere Zahlen über physiologische Barrieren in Gewebe über und können sich dort rasch vermehren, wenn sie das Immunsystem nicht erfolgreich bekämpft. Eine primäre Schutzbarriere aus intakter Haut, unverletzten Schleimhäuten und der auf ihnen wirkenden Komponenten der Immunabwehr hält normalerweise den Großteil der Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Parasiten) davon ab, in das "eigentliche Innere" des Körpers vorzudringen. Mikroorganismen, die es schaffen, in Gewebe, Lymphe und Blutbahn vorzudringen, werden von der sekundären Barriere angegriffen: Ein hochkomplexes System aus teils angeborenen (Phagozyten, NK-Zellen, Komplementsystem), teils adaptiven ("spezifischen") Komponenten - etwa 1012 Lymphozyten, 1019 Antikörpermoleküle u.a. Das Immunsystem orientiert sich an individualspezifischen Markermolekülen an der Oberfläche der Körperzellen einerseits (MHC-System: Major histocompatibility complex), an mikrobiellen Molekülen andererseits (PAMPs: Pathogen-associated molecular patterns). Auf diese Weise können einerseits Mikroorganismen anhand ihrer Erkennungsmoleküle, andererseits defekte oder virusbefallene eigene Zellen (MHC in Kombination mit Virusprodukten) erkannt und abgetötet werden. Die Zahl an involvierten (gegenseitig bindenden) Molekülen ist groß, die Erkennungsmechanismen komplex und die Konsequenzen eines "falschen Alarms" gravierend (Überempfindlichkeitsreaktionen, Autoimmunerkrankungen). Auch die Folgen mangelnder Abwehrstärke sind fatal (potentiell tödliche Immunschwäche). |

Mikrobiom

Mikrobiom  Positionierung des Immunsystems

Positionierung des Immunsystems  Immunrezeptoren

Immunrezeptoren  Mustererkennungsrezeptoren (PRRs)

Mustererkennungsrezeptoren (PRRs)  PAMPs und angeborene Abwehr

PAMPs und angeborene Abwehr  Rezeptoren der adaptiven Abwehr

Rezeptoren der adaptiven Abwehr  Rezeptordiversität und somatische Rekombination

Rezeptordiversität und somatische Rekombination Immunogenität und Immunantwort

Immunogenität und Immunantwort  Immunsystem und Gesamtorganismus

Immunsystem und Gesamtorganismus  CD (cluster of differentiation)

CD (cluster of differentiation)  Lymphatische Schutzbarrieren und immunprivilegierte Gewebe

Lymphatische Schutzbarrieren und immunprivilegierte Gewebe

Entzündung

Entzündung  PRRs, PAMPs, MAMPs, DAMPs

PRRs, PAMPs, MAMPs, DAMPs  Aktivierung

Aktivierung  RIG-I, MDA5

RIG-I, MDA5  Lymphatische Gewebe

Lymphatische Gewebe  Effektorzellen

Effektorzellen  Lektine, MBL

Lektine, MBL  ITAM, ITIM

ITAM, ITIM  Costimulator

Costimulator  RAG1, RAG2

RAG1, RAG2

, Bakterien

, Bakterien ,

Protozoen

,

Protozoen , Pilze, manchmal auch Würmer, Giftstoffe, zusehends auch Veränderungen an

körpereigenen (gestressten oder Krebszellen) ausgesetzt. Schutz vor diesen potentiellen Bedrohungen bietet das Immunsystem. Dessen Zellen stammen von lymphoiden

, Pilze, manchmal auch Würmer, Giftstoffe, zusehends auch Veränderungen an

körpereigenen (gestressten oder Krebszellen) ausgesetzt. Schutz vor diesen potentiellen Bedrohungen bietet das Immunsystem. Dessen Zellen stammen von lymphoiden  und myeloiden

und myeloiden  Vorläuferzellen ab (

Vorläuferzellen ab ( Abbildung),

die zum Großteil auf angeborene oder adaptive Mechanismen spezialisiert

sind. Manche spielen in beiden Systemen eine tragende Rolle

(dendritische Zellen, Makrophagen).

Abbildung),

die zum Großteil auf angeborene oder adaptive Mechanismen spezialisiert

sind. Manche spielen in beiden Systemen eine tragende Rolle

(dendritische Zellen, Makrophagen).

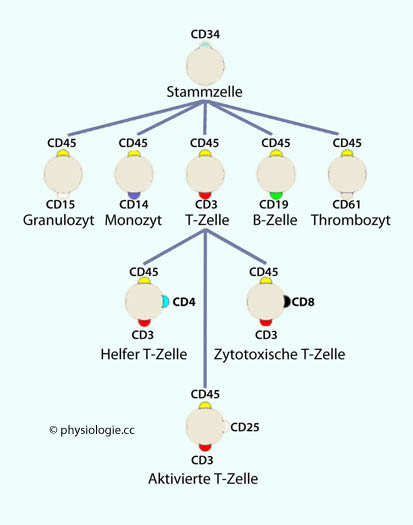

Abbildung: Hämatopoetischer "Stammbaum" und Immunzellen

Abbildung: Hämatopoetischer "Stammbaum" und Immunzellen s. dort.

s. dort.

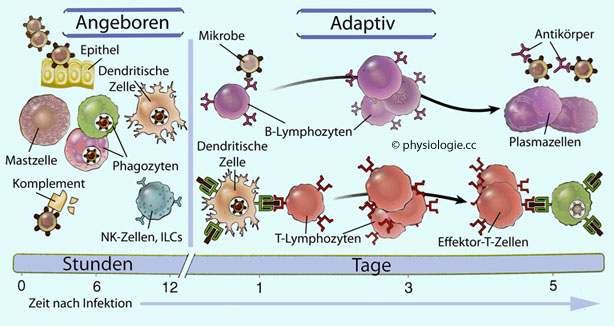

Identifikation eines Materials als gefährlich bzw. fremd (z.B. durch dendritische Zellen)

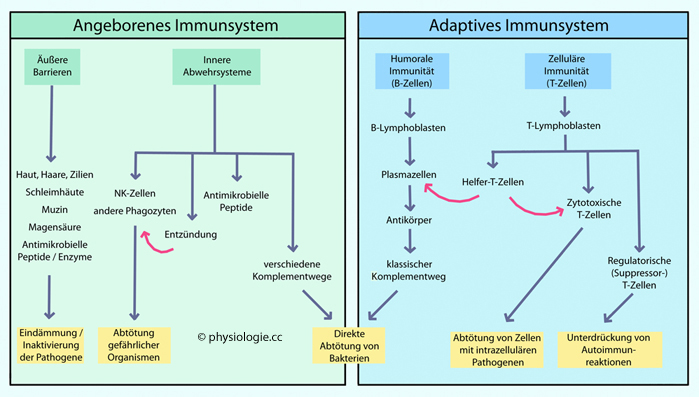

Identifikation eines Materials als gefährlich bzw. fremd (z.B. durch dendritische Zellen) Angeborene Reaktion (ohne Verzögerung)

Angeborene Reaktion (ohne Verzögerung) Adaptive Reaktion (langsamer, spezifisch)

Adaptive Reaktion (langsamer, spezifisch) Verstärkung, fallweise Begrenzung der Reaktion(en)

Verstärkung, fallweise Begrenzung der Reaktion(en) Bei adaptiver Antwort: Immunologisches Gedächtnis, raschere und stärkere Zweitreaktion

Bei adaptiver Antwort: Immunologisches Gedächtnis, raschere und stärkere Zweitreaktion  über die Luftwege (Atmung),

über die Luftwege (Atmung), über die Haut (Kontakt),

über die Haut (Kontakt), über den Gastrointestinaltrakt (Nahrung / Getränke),

über den Gastrointestinaltrakt (Nahrung / Getränke), über den Urogentitaltrakt (Sexualkontakt u.a.).

über den Urogentitaltrakt (Sexualkontakt u.a.).

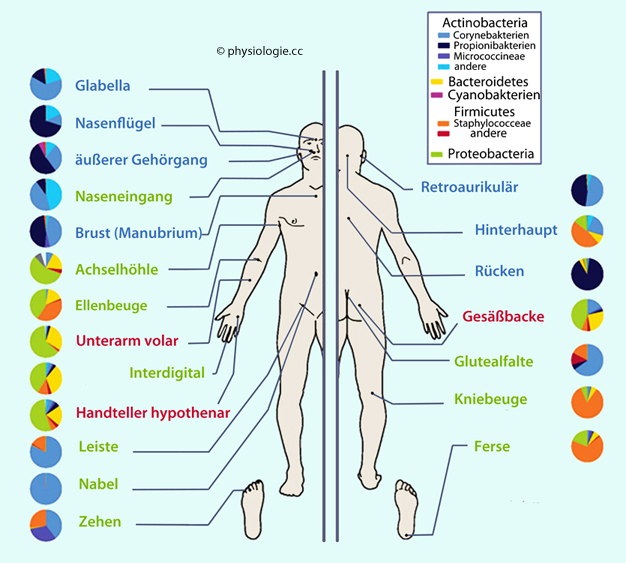

Abbildung: Mikrobiom der menschlichen Haut

Abbildung: Mikrobiom der menschlichen Haut

Mikrobielle Umgebung des menschlichen Körpers  Nach Doan / Lievano / Swanson-Mungerson / Viselli, Immunology, (3rd ed. Wolters Kluwer 2022 |

||

| Ort |

Zahl relativ |

Zahl insgesamt |

| Haut |

103/cm2 |

1012 |

| Kopfhaut |

106/cm2 | -- |

| Nasenschleim |

107/g | -- |

| Speichel |

108/g | -- |

| Mund | -- |

1010 |

| Gastro- intestinaltrakt |

-- | 1014 |

| Stuhl |

>108/g | -- |

Abbildung: Haut und Schleimhäute als "erste Verteidigungslinie"

Abbildung: Haut und Schleimhäute als "erste Verteidigungslinie"

Bakterien stimulieren das Immunsystem

Bakterien stimulieren das Immunsystem Bakterielle Stoffwechselprodukte werden von Epithelzellen verwendet, die sie für ihren Metabolismus benötigen

Bakterielle Stoffwechselprodukte werden von Epithelzellen verwendet, die sie für ihren Metabolismus benötigen Bakterielle Enzyme nützen Nährstoffe, z.B. verwandeln Bakterien im

Mundraum Nitrate (Obst, Gemüse) zu Nitrit, das zu blutdrucksenkendem Stickstoffmonoxid wird

Bakterielle Enzyme nützen Nährstoffe, z.B. verwandeln Bakterien im

Mundraum Nitrate (Obst, Gemüse) zu Nitrit, das zu blutdrucksenkendem Stickstoffmonoxid wird  Anaerobe Bakterien produzieren Vitamin K (Dickdarm)

Anaerobe Bakterien produzieren Vitamin K (Dickdarm) Bakterien können entgiftend wirken (z.B. auf kanzerogene Substanzen)

Bakterien können entgiftend wirken (z.B. auf kanzerogene Substanzen)

Abbildung: Das lymphatische Gewebe als "zweite Verteidigungslinie"

Abbildung: Das lymphatische Gewebe als "zweite Verteidigungslinie"

Residente (obligate) Mikroorganismen

sind solche, die ständig auf der Haut vorhanden sind und sich dort auch

vermehren. Es sind hauptsächlich grampositive Bakterien, die sich auf

wenige Gruppen beschränken (Staphylokokken

Residente (obligate) Mikroorganismen

sind solche, die ständig auf der Haut vorhanden sind und sich dort auch

vermehren. Es sind hauptsächlich grampositive Bakterien, die sich auf

wenige Gruppen beschränken (Staphylokokken  , Corynebakterien

, Corynebakterien  , Propionibakterien -- u.a. Aknebakterien

, Propionibakterien -- u.a. Aknebakterien  --, Mikrokokken u.a.) sowie Hefen

(Pityrosporum auf der Kopfhaut). Acinetobakterien gehören zu den wenigen

gramnegativen residenten Hautbewohnern.

--, Mikrokokken u.a.) sowie Hefen

(Pityrosporum auf der Kopfhaut). Acinetobakterien gehören zu den wenigen

gramnegativen residenten Hautbewohnern.  Transitorische Mikroorganismen sind solche, die

gelegentlich auf die Haut gelangen, dort aber üblicherweise sich weder

vermehren noch dauerhaft verbleiben können.

Transitorische Mikroorganismen sind solche, die

gelegentlich auf die Haut gelangen, dort aber üblicherweise sich weder

vermehren noch dauerhaft verbleiben können. Zur Bakterienwand und Gram-Färbung

Zur Bakterienwand und Gram-Färbung s.

s.  Abbildung

Abbildung Abbildung: Struktur der Bakterienwand

Abbildung: Struktur der Bakterienwand vgl. dort

vgl. dort

Das

Immunsystem schützt den Organismus und wahrt seine Integrität, indem es

Das

Immunsystem schützt den Organismus und wahrt seine Integrität, indem es bei Schädigung von Zellen und Geweben reparative Maßnahmen ergreift,

bei Schädigung von Zellen und Geweben reparative Maßnahmen ergreift, das Eindringen von Infektionserregern (pathogenen

Mikroben) bekämpft.

das Eindringen von Infektionserregern (pathogenen

Mikroben) bekämpft.

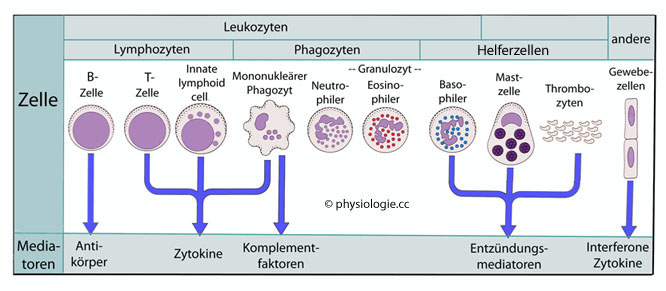

Abbildung: Komponenten des Immunsystems

Abbildung: Komponenten des Immunsystems

B-Zellen produzieren Antikörper;

B-Zellen produzieren Antikörper;

T-Zellen, lymphoide Zellen der angeborenen Immunantwort (ILC, innate lymphoid cells) und mononukleäre Phagozyten (Monozyten, Makrophagen) sezernieren Zytokine;

T-Zellen, lymphoide Zellen der angeborenen Immunantwort (ILC, innate lymphoid cells) und mononukleäre Phagozyten (Monozyten, Makrophagen) sezernieren Zytokine;

Monozyten / Makrophagen bilden darüber hinaus Komplementfaktoren

(C1-C4, Faktor B) und exprimieren auch Komplementrezeptoren (Komplementfaktoren entstehen vor allem in der Leber);

Monozyten / Makrophagen bilden darüber hinaus Komplementfaktoren

(C1-C4, Faktor B) und exprimieren auch Komplementrezeptoren (Komplementfaktoren entstehen vor allem in der Leber);

Basophile Granulozyten, Mastzellen und angeregte Thrombozyten setzen Entzündungsmediatoren frei;

Basophile Granulozyten, Mastzellen und angeregte Thrombozyten setzen Entzündungsmediatoren frei;

verschiedene Gewebezellen produzieren fallweise Zytokine und Interferone.

verschiedene Gewebezellen produzieren fallweise Zytokine und Interferone.

, Bakterien

, Bakterien  , Parasiten

, Parasiten  oder Pilze in den

Körper einzudringen drohen? Um dies zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Haut nur zu einem kleinen Teil

(Erwachsener: ~2 m2)

zur Oberfläche gegen die Außenwelt

beiträgt. Die äußerste Schichte der (je nach Lage 0,05 bis 1,5 mm

dicken) Haut besteht aus abgestorbenen Zellen (Keratinozyten - stratum

corneum), die laufend abschuppen. Sie ist meist relativ trocken, wasserdicht und

haltet Mikroben zurück. Die Haut produziert antimikrobielle Peptide

(wie Defensine, Cathelicidin), Fettsäuren (die Bakterienwachstum

behindern), DNasen (Desoxyribonukleasen) und RNasen. Schweiß enthält Lysozyme (sie

spalten Peptidoglycan, das in der Zellwand der meisten Bakterien

vorkommt).

oder Pilze in den

Körper einzudringen drohen? Um dies zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Haut nur zu einem kleinen Teil

(Erwachsener: ~2 m2)

zur Oberfläche gegen die Außenwelt

beiträgt. Die äußerste Schichte der (je nach Lage 0,05 bis 1,5 mm

dicken) Haut besteht aus abgestorbenen Zellen (Keratinozyten - stratum

corneum), die laufend abschuppen. Sie ist meist relativ trocken, wasserdicht und

haltet Mikroben zurück. Die Haut produziert antimikrobielle Peptide

(wie Defensine, Cathelicidin), Fettsäuren (die Bakterienwachstum

behindern), DNasen (Desoxyribonukleasen) und RNasen. Schweiß enthält Lysozyme (sie

spalten Peptidoglycan, das in der Zellwand der meisten Bakterien

vorkommt).

Abbildung: Wie Mikroben vom Körperinneren ferngehalten werden

Abbildung: Wie Mikroben vom Körperinneren ferngehalten werden

Primäre Barriere: Haut und

Schleimhäute schützen den Körper vor physikalischen und chemischen

Belastungen (Verletzungen durch mechanische, thermische, chemische

Einflüsse), und vor dem Eindringen von Krankheitserregern (

Primäre Barriere: Haut und

Schleimhäute schützen den Körper vor physikalischen und chemischen

Belastungen (Verletzungen durch mechanische, thermische, chemische

Einflüsse), und vor dem Eindringen von Krankheitserregern ( Abbildung). Epithelien schützen mehrfach vor dem Eintritt von Mikroben in das Körperinnere:

Abbildung). Epithelien schützen mehrfach vor dem Eintritt von Mikroben in das Körperinnere: Sie bilden eine physikalische Barriere, indem sie zwischen den luminalen und basolateralen Teilen mittels interzellulärer Schlussleisten eine Abdichtung aufbauen, die für Mikroben normalerweise undurchdringlich ist

Sie bilden eine physikalische Barriere, indem sie zwischen den luminalen und basolateralen Teilen mittels interzellulärer Schlussleisten eine Abdichtung aufbauen, die für Mikroben normalerweise undurchdringlich ist Sie bilden antibiotisch wirksame Peptide (Defensine u.a.), die Mikroben abtöten können

Sie bilden antibiotisch wirksame Peptide (Defensine u.a.), die Mikroben abtöten können Intraepitheliale Lymphozyten (T-Zellen und andere) bilden ebenfalls

Antibiotika, erkennen mittels T-Zell-Rezeptoren mikrobielle Antigene

und können Mikroben sowie infizierte Zellen eliminieren.

Intraepitheliale Lymphozyten (T-Zellen und andere) bilden ebenfalls

Antibiotika, erkennen mittels T-Zell-Rezeptoren mikrobielle Antigene

und können Mikroben sowie infizierte Zellen eliminieren. s. auch dort):

Abschuppung keratinisierten Epithels, Fettsäuren, Talg, mikrobizide

Moleküle, (saure) DNasen, RNasen, residente Hautflora (Commensalen)

s. auch dort):

Abschuppung keratinisierten Epithels, Fettsäuren, Talg, mikrobizide

Moleküle, (saure) DNasen, RNasen, residente Hautflora (Commensalen) s. auch dort): Nasenhaare, Nasenmuscheln, Zilien, Schleim (Mucin aus Becherzellen), mikrobizide Moleküle (u.a. IgA)

s. auch dort): Nasenhaare, Nasenmuscheln, Zilien, Schleim (Mucin aus Becherzellen), mikrobizide Moleküle (u.a. IgA) s. auch dort): pH, Schleim (Mucin), Enzyme (Verdauungsenzyme), mikrobizide Moleküle (Defensine, Lysozyme,IgA,..), Peristaltik, Commensalen

s. auch dort): pH, Schleim (Mucin), Enzyme (Verdauungsenzyme), mikrobizide Moleküle (Defensine, Lysozyme,IgA,..), Peristaltik, Commensalen s. unten): pH, Schleim, mikrobizide Moleküle, Peristaltik / Harnströmung

s. unten): pH, Schleim, mikrobizide Moleküle, Peristaltik / Harnströmung  Sekundäre Barriere: Überwinden

Mikroben / Antigene die natürlichen epithelialen Barrieren

(Haut, Schleimhäute), reagieren periphere (sekundäre) lymphatische

Organe mit entsprechenden Immunantworten (

Sekundäre Barriere: Überwinden

Mikroben / Antigene die natürlichen epithelialen Barrieren

(Haut, Schleimhäute), reagieren periphere (sekundäre) lymphatische

Organe mit entsprechenden Immunantworten ( Abbildung). Mehrere Abwehrmechanismen kommen ins Spiel: Angeborene und adaptive,

zelluläre und humorale. Dazu verfügt das Immunsystem über zwei

Flanken, die eine komplementäre Rolle spielen, d.h. sich in ihrer

Wirkung gegenseitig ergänzen:

Abbildung). Mehrere Abwehrmechanismen kommen ins Spiel: Angeborene und adaptive,

zelluläre und humorale. Dazu verfügt das Immunsystem über zwei

Flanken, die eine komplementäre Rolle spielen, d.h. sich in ihrer

Wirkung gegenseitig ergänzen: Periphere lymphatische Organe / Gewebe

umfassen Lymphknoten, Milz und mukosa-assoziiertes Gewebe (z.B.

Peyer'sche Plaques im Darm). Hier werden adaptive Immunreaktionen

gestartet.

Periphere lymphatische Organe / Gewebe

umfassen Lymphknoten, Milz und mukosa-assoziiertes Gewebe (z.B.

Peyer'sche Plaques im Darm). Hier werden adaptive Immunreaktionen

gestartet.

Abbildung: Leukozyten auf Patrouille

Abbildung: Leukozyten auf Patrouille PSGL1,

P-Selektin Glycoprotein-Ligand 1, wird von allen Leukozyten exprimiert,

induziert deren Interaktion mit dem Endothel

PSGL1,

P-Selektin Glycoprotein-Ligand 1, wird von allen Leukozyten exprimiert,

induziert deren Interaktion mit dem Endothel

LFA1, leukocyte funtion-associated antigen 1, ein Integrin auf Leukozyten, an mehreren Immunfunktionen beteiligt

LFA1, leukocyte funtion-associated antigen 1, ein Integrin auf Leukozyten, an mehreren Immunfunktionen beteiligt

ICAM1, intercellular adhesion molecule 1,

in Leukozyten und Endothelzellen immer vorhanden, durch IL-1 und TNF

hinaufregulierbar - Leukozyten binden dann an das Endothel

ICAM1, intercellular adhesion molecule 1,

in Leukozyten und Endothelzellen immer vorhanden, durch IL-1 und TNF

hinaufregulierbar - Leukozyten binden dann an das Endothel

VLA4, very late antigen 1, ein Integrin, das von Lymphozyten, NK-Zellen, Monozyten und eosinophilen Granulozyten exprimiert wird

VLA4, very late antigen 1, ein Integrin, das von Lymphozyten, NK-Zellen, Monozyten und eosinophilen Granulozyten exprimiert wird

VCAM1, vascular cell-adhesion molecule 1, fördert die Anheftung von eosinophilen / basophilen Granulozyten, Lymphozyten sowie Monozyten an das Endothel

VCAM1, vascular cell-adhesion molecule 1, fördert die Anheftung von eosinophilen / basophilen Granulozyten, Lymphozyten sowie Monozyten an das Endothel

MAdCAM1, mucosal vascular addressin cell-adhesion molecule 1, wird von mukösen Endothelzellen exprimiert und regt die Rezirkulation von T-Gedächtniszellen an

MAdCAM1, mucosal vascular addressin cell-adhesion molecule 1, wird von mukösen Endothelzellen exprimiert und regt die Rezirkulation von T-Gedächtniszellen an

Mac-1, Makrophagen-Antigen 1, ein aus zwei Integrinen bestehender Komplementrezeptor (CR3), der als Mustererkennungsrezeptor wirkt und von Lymphozyten, Granulozyten, NK-Zellen und Makrophagen exprimiert wird

Mac-1, Makrophagen-Antigen 1, ein aus zwei Integrinen bestehender Komplementrezeptor (CR3), der als Mustererkennungsrezeptor wirkt und von Lymphozyten, Granulozyten, NK-Zellen und Makrophagen exprimiert wird

CD31, CD99, CD157, Gewebemarker

CD31, CD99, CD157, Gewebemarker

JAM, junctional adhesion molecule (JAM-1 erleichtert die Transmigration von Leukozyten)

JAM, junctional adhesion molecule (JAM-1 erleichtert die Transmigration von Leukozyten)

Unter Aktivierung von Leukozyten versteht man die Transformation vom Ruhezustand zu einem funktionell aktiven (Effektor-) Zustand.

Unter Aktivierung von Leukozyten versteht man die Transformation vom Ruhezustand zu einem funktionell aktiven (Effektor-) Zustand. Transport von Leukozyten der myeloiden Reihe (hauptsächlich Neutrophile und Monozyten) zu Orten der Infektion oder Verletzung (Schutz, Pathogenbekämpfung, Reparatur)

Transport von Leukozyten der myeloiden Reihe (hauptsächlich Neutrophile und Monozyten) zu Orten der Infektion oder Verletzung (Schutz, Pathogenbekämpfung, Reparatur) Transport von z.T. "naiven" Lymphozyten

(solchen, die noch nie einem Antigen ausgesetzt waren) vom Ort ihrer Reifung (Knochenmark, Thymus) zu sekundärem lymphatischem

Gewebe (z.B. Lymphknoten) in der Peripherie (Antigenerkennung,

Proliferation, Differenzierung in Effektor- und Gedächtniszellen)

Transport von z.T. "naiven" Lymphozyten

(solchen, die noch nie einem Antigen ausgesetzt waren) vom Ort ihrer Reifung (Knochenmark, Thymus) zu sekundärem lymphatischem

Gewebe (z.B. Lymphknoten) in der Peripherie (Antigenerkennung,

Proliferation, Differenzierung in Effektor- und Gedächtniszellen) Transport von Effektorlymphozyten von sekundärem lymphatischem Gewebe zu Infektionsherden überall im Organismus (spezifische Abwehr).

Transport von Effektorlymphozyten von sekundärem lymphatischem Gewebe zu Infektionsherden überall im Organismus (spezifische Abwehr). Effektorzellen

führen spezifische Funktionen einer Immunantwort aus: So sezernieren

Helfer-T-Zellen Zytokine, töten Makrophagen Mikroben, bilden B-Zellen bzw. Plasmazellen Antikörper. Diese Effektormechanismen stehen oft unter dem Einfluss regulierender Zellen; diese produzieren Zytokine wie Interleukine, Interferone oder Chemokine als lösliche Signalstoffe im Dienste solcher Steuerungen.

Effektorzellen

führen spezifische Funktionen einer Immunantwort aus: So sezernieren

Helfer-T-Zellen Zytokine, töten Makrophagen Mikroben, bilden B-Zellen bzw. Plasmazellen Antikörper. Diese Effektormechanismen stehen oft unter dem Einfluss regulierender Zellen; diese produzieren Zytokine wie Interleukine, Interferone oder Chemokine als lösliche Signalstoffe im Dienste solcher Steuerungen.

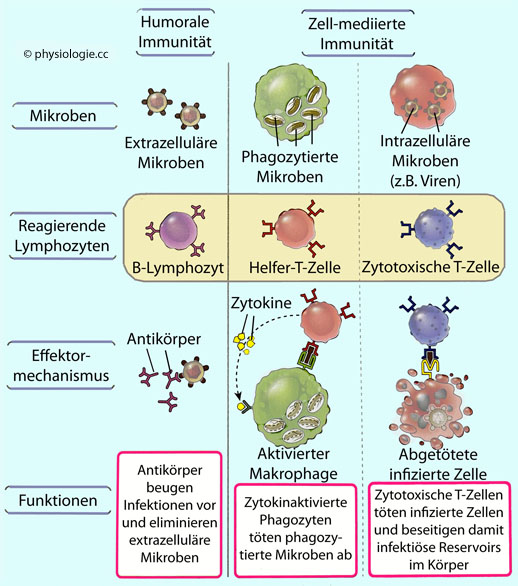

Abbildung: Komponenten der angeborenen und der adaptiven Immunität

Abbildung: Komponenten der angeborenen und der adaptiven Immunität

Abbildung: Typen adaptiver Immunität

Abbildung: Typen adaptiver Immunität

Angeborenes vs. adaptives Immunsystem Nach Abbas / Lichtman / Pillai, Cellular and Molecular Immunology, 9th ed. Elsevier 2018 |

||

| Charakteristika | Angeboren |

Adaptiv |

| Spezifität |

Für gruppenspezifische mikrobielle Moleküle / Moleküle aus beschädigten Zellen |

Für mikrobielle und nichtmikrobielle Antikörper |

| Diversität |

Begrenzt Durch Gene codierte Erkennungsmoleküle |

Sehr groß Rezeptorgene durch somatische Rekombination lymphozytärer Gensegmente |

| Gedächtnis |

Keines / begrenzt |

Ja |

| Nicht selbstreaktiv |

Ja |

Ja |

| Komponenten |

||

| Zelluläre und chemische Barrieren |

Haut, Schleimhäute Antimikrobielle Moleküle |

Lymphozyten in Epithelien An epithelialen Oberflächen sezernierte Antikörper |

| Proteine im Kreislauf |

Komplement Lektine Agglutinine |

Antikörper |

| Zellen |

Phagozyten (Makrophagen, Neutrophile) Dendritische Zellen  Natürliche Killerzellen  Mastzellen  Lymphoide Zellen |

Lymphozyten |

nur auf körpereigenen Zellen vorhanden sind (Selbsterkennung, "SELF"): Dadurch wird festgestellt, dass eine Interaktion zwischen Zellen im Organismus sicher

ist (um bestimmte physiologische Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen).

Solche Strukturen sollten auf Mikroben, körperfremden oder auch

abnormen körpereigenen Zellen (z.B. Krebszellen) nicht vorhanden sein;

nur auf körpereigenen Zellen vorhanden sind (Selbsterkennung, "SELF"): Dadurch wird festgestellt, dass eine Interaktion zwischen Zellen im Organismus sicher

ist (um bestimmte physiologische Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen).

Solche Strukturen sollten auf Mikroben, körperfremden oder auch

abnormen körpereigenen Zellen (z.B. Krebszellen) nicht vorhanden sein; nur auf Fremdzellen vorhanden sind (Fremderkennung, "NON-SELF"): Das funktioniert entweder über genetisch vorgegebene Mustererkennungsrezeptoren (PRRs) oder das Komplementsystem, oder über Rezeptoren /Antikörper, die von Lymphozyten (T- oder B-Zellen) gebildet werden,

wenn sie durch Begegnung mit einem

entsprechen "passenden" Antigen zur Teilung veranlasst wurden

(Klonselektion). Im ersten Fall ist die Abwehr unmittelbar, aber auf

relativ wenige Merkmale (ca. 102) beschränkt und nicht

lernfähig (angeboren); im zweiten Fall ist sie hochspezifisch, mit

ungeheurer Variabilität und einem "Gedächtnis" versehen, braucht aber

mehrere Tage, um wirksam werden zu können (adaptiv).

nur auf Fremdzellen vorhanden sind (Fremderkennung, "NON-SELF"): Das funktioniert entweder über genetisch vorgegebene Mustererkennungsrezeptoren (PRRs) oder das Komplementsystem, oder über Rezeptoren /Antikörper, die von Lymphozyten (T- oder B-Zellen) gebildet werden,

wenn sie durch Begegnung mit einem

entsprechen "passenden" Antigen zur Teilung veranlasst wurden

(Klonselektion). Im ersten Fall ist die Abwehr unmittelbar, aber auf

relativ wenige Merkmale (ca. 102) beschränkt und nicht

lernfähig (angeboren); im zweiten Fall ist sie hochspezifisch, mit

ungeheurer Variabilität und einem "Gedächtnis" versehen, braucht aber

mehrere Tage, um wirksam werden zu können (adaptiv). Auch die Abwesenheit eines Selbst-Merkmals (ABSENCE OF SELF) kann einen Angriff auf die betreffende Zelle veranlassen, z.B. durch NK-Zellen.

Diese stellen fest, ob die Zahl an MHC-I Molekülen (die von jeder

kernhaltigen Zelle exprimiert werden) auf der potentiellen Zielzelle

gesunken ist (wie das bei virusinfizierten oder Krebszellen passiert) -

nur dann töten sie die Zelle ab.

Auch die Abwesenheit eines Selbst-Merkmals (ABSENCE OF SELF) kann einen Angriff auf die betreffende Zelle veranlassen, z.B. durch NK-Zellen.

Diese stellen fest, ob die Zahl an MHC-I Molekülen (die von jeder

kernhaltigen Zelle exprimiert werden) auf der potentiellen Zielzelle

gesunken ist (wie das bei virusinfizierten oder Krebszellen passiert) -

nur dann töten sie die Zelle ab.

Lektine (lectins)

Lektine (lectins)

sind Proteine, die bestimmte Kohlenhydratstrukturen spezifisch binden

können. Beim Menschen vermitteln zirkulierende Lektine die Bindung

zahlreicher Pathogene an Zielstrukturen des Immunsystems (Lektinweg der Komplementaktivierung).

Einige Lektine in der Zellmembran (Dectine) erkennen spezifisch Glucane

in Pilzwänden, andere (Mannoserezeptoren) terminale Mannosereste in

Bakterienwänden; sie beteiligen sich am Mechanismus der Phagozytose

dieser Mikroben sowie an der Auslösung entzündlicher Reaktionen.

sind Proteine, die bestimmte Kohlenhydratstrukturen spezifisch binden

können. Beim Menschen vermitteln zirkulierende Lektine die Bindung

zahlreicher Pathogene an Zielstrukturen des Immunsystems (Lektinweg der Komplementaktivierung).

Einige Lektine in der Zellmembran (Dectine) erkennen spezifisch Glucane

in Pilzwänden, andere (Mannoserezeptoren) terminale Mannosereste in

Bakterienwänden; sie beteiligen sich am Mechanismus der Phagozytose

dieser Mikroben sowie an der Auslösung entzündlicher Reaktionen. Einige

dieser Rezeptoren prüfen ihre Umgebung auf die allfällige Anwesenheit pathogener Eindringlinge.

Einige

dieser Rezeptoren prüfen ihre Umgebung auf die allfällige Anwesenheit pathogener Eindringlinge.  Andere zielen darauf ab, nach Bindung des Liganden Signale zwischen Zellen auszutauschen.

Andere zielen darauf ab, nach Bindung des Liganden Signale zwischen Zellen auszutauschen.  Wieder andere stellen fest, ob Nachbarzellen gesunde Zellen des eigenen Organismus sind oder (wenn nicht) eine Gefahr darstellen (Krebszellen).

Wieder andere stellen fest, ob Nachbarzellen gesunde Zellen des eigenen Organismus sind oder (wenn nicht) eine Gefahr darstellen (Krebszellen). präformiert sein (angeborenes Immunsystem), sind also schon vor einem Antigenkontakt vorhanden: Mustererkennungsrezeptoren (PRRs), NK-Zell-Aktivatoren (KARs: Killer activation receptors), NK-Zell-Inhibitoren (KIRs: Killer inhibition receptors), Komplementrezeptoren, Fc-Rezeptoren). Solche Rezeptoren sind genetisch fix vorgegeben, ändern sich nicht und sind Bestandteil der angeborenen Immunität;

präformiert sein (angeborenes Immunsystem), sind also schon vor einem Antigenkontakt vorhanden: Mustererkennungsrezeptoren (PRRs), NK-Zell-Aktivatoren (KARs: Killer activation receptors), NK-Zell-Inhibitoren (KIRs: Killer inhibition receptors), Komplementrezeptoren, Fc-Rezeptoren). Solche Rezeptoren sind genetisch fix vorgegeben, ändern sich nicht und sind Bestandteil der angeborenen Immunität; somatisch generiert

werden (adaptives Immunsystem), d.h. individuell (in jeder Person anders) in B- und

T-Lymphozyten - je Zelle bzw. Klon unterschiedlich - aus dem

"genetischen Arsenal" neu rekombiniert.

Je nach mikrobiologischer Herausforderung vermehren sich Lymphozyten

mit passenden Rezeptoren und ermöglichen dadurch eine adaptive

Immunabwehr.

somatisch generiert

werden (adaptives Immunsystem), d.h. individuell (in jeder Person anders) in B- und

T-Lymphozyten - je Zelle bzw. Klon unterschiedlich - aus dem

"genetischen Arsenal" neu rekombiniert.

Je nach mikrobiologischer Herausforderung vermehren sich Lymphozyten

mit passenden Rezeptoren und ermöglichen dadurch eine adaptive

Immunabwehr. Pattern recognition receptors (PRRs): Diese erkennen Strukturen, die auf beschädigten

Strukturen sowie Mikroben / Pathogenen, nicht aber auf

gesunden körpereigenen Zellen vorkommen.

Pattern recognition receptors (PRRs): Diese erkennen Strukturen, die auf beschädigten

Strukturen sowie Mikroben / Pathogenen, nicht aber auf

gesunden körpereigenen Zellen vorkommen. Killer activation receptors (KARs) auf NK-Zellen

detektieren von gestressten Zellen sezernierte Moleküle,

was zu Anlagerung und Abtötung dieser körpereigenen gestressten Zellen

führt.

Killer activation receptors (KARs) auf NK-Zellen

detektieren von gestressten Zellen sezernierte Moleküle,

was zu Anlagerung und Abtötung dieser körpereigenen gestressten Zellen

führt. Killer inhibition receptors

(KIRs): Diese NK-Zell-Rezeptoren erkennen MHC-I-Moleküle an

körpereigenen Zellen. Nur wenn diese zu wenig HMC-I erkennen lassen,

kommt es zur Abtötung der Zielzelle.

Killer inhibition receptors

(KIRs): Diese NK-Zell-Rezeptoren erkennen MHC-I-Moleküle an

körpereigenen Zellen. Nur wenn diese zu wenig HMC-I erkennen lassen,

kommt es zur Abtötung der Zielzelle. Komplementrezeptoren

auf Phagozyten und B-Lymphozyten binden Komplementfragmente und lösen

dann den Abbau "markierter" Mikroben aus (s. dort).

Komplementrezeptoren

auf Phagozyten und B-Lymphozyten binden Komplementfragmente und lösen

dann den Abbau "markierter" Mikroben aus (s. dort). Fc-Rezeptoren: s. dort.

Fc-Rezeptoren: s. dort. Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors) erlauben dem angeborenen Immunsystem die Detektion von Mikroben (MAMPs: Mikroben-assoziierten molekulare Muster, microbe-asssociated molecular patterns bzw. PAMPs: Pathogen-assoziierte, pathogen-asssociated molecular patterns) und von beschädigten Körperzellen (DAMPs: damage-asssociated molecular patterns). Vita-PAMPs

werden von aktiven Mikroorganismen gebildet und rasch abgebaut,

wenn sie nicht mehr vital sind; auf diese Weise kann das Immunsystem

zwischen lebendigen und toten Erregern unterscheiden und reagiert vor

allem auf erstere.

Mustererkennungsrezeptoren (PRRs: pattern recognition receptors) erlauben dem angeborenen Immunsystem die Detektion von Mikroben (MAMPs: Mikroben-assoziierten molekulare Muster, microbe-asssociated molecular patterns bzw. PAMPs: Pathogen-assoziierte, pathogen-asssociated molecular patterns) und von beschädigten Körperzellen (DAMPs: damage-asssociated molecular patterns). Vita-PAMPs

werden von aktiven Mikroorganismen gebildet und rasch abgebaut,

wenn sie nicht mehr vital sind; auf diese Weise kann das Immunsystem

zwischen lebendigen und toten Erregern unterscheiden und reagiert vor

allem auf erstere. Im Falle verletzter körpereigener Strukturen

treten Moleküle im Extrazellulärraum auf, die aus intrazellulären

Kompartimenten (z.B. Hitzeschockproteine, ATP aus Mitochondrien, Histone aus dem Zellkern..) oder vom Abbau extrazellulärer Matrix (Proteoglykanpeptide) stammen und

Gewebeschädigung signalisieren; man nennt sie daher DAMPs.

Im Falle verletzter körpereigener Strukturen

treten Moleküle im Extrazellulärraum auf, die aus intrazellulären

Kompartimenten (z.B. Hitzeschockproteine, ATP aus Mitochondrien, Histone aus dem Zellkern..) oder vom Abbau extrazellulärer Matrix (Proteoglykanpeptide) stammen und

Gewebeschädigung signalisieren; man nennt sie daher DAMPs. Die molekularen Merkmale auf Mikroorganismen, die vom angeborenen Immunsystem erkannt werden, nennt man PAMPs. Diese pathogenassoziierten molekularen Muster sind entwicklungsgeschichtlich

hoch konserviert und weit verbreitet. PAMPs

sind Strukturen auf Mikroben, die vom angeborenen Immunsystem erkannt

und durch sie stimuliert werden (Teile

von Proteinen, Lipiden, Polysacchariden oder Nukleinsäuren). Mustererkennungsrezeptoren des angeborenen Systems erkennen PAMPs und

regen Immunreaktionen an. Beispiele: Toll-like Rezeptoren (Zellmembran), NOD-like

Rezeptoren (intrazellulär). PAMPs werden von Mustererkennungsrezeptoren gebunden, sind aber nicht für krankheitsverursachende Mikroorganismen spezifisch.

Die molekularen Merkmale auf Mikroorganismen, die vom angeborenen Immunsystem erkannt werden, nennt man PAMPs. Diese pathogenassoziierten molekularen Muster sind entwicklungsgeschichtlich

hoch konserviert und weit verbreitet. PAMPs

sind Strukturen auf Mikroben, die vom angeborenen Immunsystem erkannt

und durch sie stimuliert werden (Teile

von Proteinen, Lipiden, Polysacchariden oder Nukleinsäuren). Mustererkennungsrezeptoren des angeborenen Systems erkennen PAMPs und

regen Immunreaktionen an. Beispiele: Toll-like Rezeptoren (Zellmembran), NOD-like

Rezeptoren (intrazellulär). PAMPs werden von Mustererkennungsrezeptoren gebunden, sind aber nicht für krankheitsverursachende Mikroorganismen spezifisch. Mustererkennungsrezeptoren Pattern recognition receptors  Nach Doan / Lievano / Swanson-Mungerson / Viselli, Immunology (3rd ed). Lippincott Illustrated Reviews, Wolters Kluwer 2022 |

||||

| Rezeptor |

Erkennt folgende PAMPs: |

Aktiviert folgenden Transkriptionsfaktor: |

Aktiviert folgende Zytokine / Zelltypen: |

Schützt vor: |

| CLR |

extrazelluläre (Kohlenhydrate) |

NF-κB |

Th17-Zellen (Produktion von IL-17) |

Pilzen und Mykobakterien |

| NLR |

intrazelluläre (Peptidoglycane) |

n/a |

IL-1ß und IL-18 |

Bakterien |

| RIG-1 |

zytoplasmatische |

IRF-3 und NF-κB | Typ-I-Interferone und IL-1ß |

Viren |

| TLR 2, 5 |

extrazelluläre (Lipopeptide, Peptidoglycan, Flagellin) |

NF-κB | Typ-I-Interferone und IL-1ß | Bakterien und Pilzen |

| TLR 3 |

intrazelluläre (ssRNA und dsRNA) |

IRF-3 (vorwiegend) |

Typ-I-Interferone und proinflammatorische Zytokine |

Viren |

| TLR 7,8,9 |

intrazelluläre (RNA, DNA, CpG) |

NF-κB | proinflammatorische Zytokine |

Viren (RNA/DNA), CpG-Motive auf DNA von Bakterien oder Pilzen |

| TLR 4 |

extrazelluläre (LPS), ENV Proteine von RSV |

IRF-3 und NF-κB | Typ-I-Interferone und proinflammatorische Zytokine | Bakterien, Pilze, RSV |

CpG = DNA-Stelle mit Cytosin-Guanin in 5'-3'-Richtung

CpG = DNA-Stelle mit Cytosin-Guanin in 5'-3'-Richtung  dsRNA = doppelsträngige RNA

dsRNA = doppelsträngige RNA  ENV = = envelope (virales Protein)

ENV = = envelope (virales Protein)  IL = Interleukin

IL = Interleukin  IRF-3 = interferon regulatory factor 3 (ein Transkriptionsfaktor)

IRF-3 = interferon regulatory factor 3 (ein Transkriptionsfaktor)  LPS = Lipopolysaccharid

LPS = Lipopolysaccharid  NLR = NOD-like Rezeptor

NLR = NOD-like Rezeptor  PAMPs = pathogen-accociated molecular patterns

PAMPs = pathogen-accociated molecular patterns  RIG-1 = retinoid acid-inducible gene 1

RIG-1 = retinoid acid-inducible gene 1  RSV = respiratory syncytial virus (RNA-Viren, die den oberen Respirationstrakt infizieren)

RSV = respiratory syncytial virus (RNA-Viren, die den oberen Respirationstrakt infizieren)  ssRNA = einzelsträngige RNA

ssRNA = einzelsträngige RNA  Th17 = T17-Helferzelle

Th17 = T17-Helferzelle  TLR = toll-like receptor

TLR = toll-like receptor Zu PAMPs zählen z.B. Lipopolysaccharide (LPS), wie sie sich in der Außenmembran Gram-negativer Bakterien finden. LPS können von mehreren Rezeptorarten erkannt

werden, darunter das Lipopolysaccharid-bindende Protein (LBP) oder

Toll-like-Rezeptoren (TLR). LPS aktivieren schon in geringer

Konzentration Makrophagen und Monozyten, was zur Freisetzung entzündungsfördernder (inflammatorischer) Zytokine führt. LPS gelten als sehr wirksame Endotoxine, sie wirken pyrogen (fiebererzeugend).

Zu PAMPs zählen z.B. Lipopolysaccharide (LPS), wie sie sich in der Außenmembran Gram-negativer Bakterien finden. LPS können von mehreren Rezeptorarten erkannt

werden, darunter das Lipopolysaccharid-bindende Protein (LBP) oder

Toll-like-Rezeptoren (TLR). LPS aktivieren schon in geringer

Konzentration Makrophagen und Monozyten, was zur Freisetzung entzündungsfördernder (inflammatorischer) Zytokine führt. LPS gelten als sehr wirksame Endotoxine, sie wirken pyrogen (fiebererzeugend).  Auch formylierte Proteine

- charakteristisch für bakterielle Proteinsynthese und auch von

beschädigten Mitochondrien freigesetzt - werden von PRR des

Immunsystems erkannt (FPR: formyl peptide receptors). Sowohl Bakterien als auch Mitochondrien nutzen Formylmethionin als Starter-Aminosäure

ihrer Proteinsynthese (Körperzellen hingegen nutzen Methionin als

Starter). Damit kann das Immunsystem über formylierte Proteinmoleküle

einerseits die Anwesenheit von Bakterien (MAMPs / PAMPs), andererseits

mitochondrialer Eiweiße im Extrazellulärraum (DAMPs: Mithchondrien aus

verletzten Zellen) detektieren.

Auch formylierte Proteine

- charakteristisch für bakterielle Proteinsynthese und auch von

beschädigten Mitochondrien freigesetzt - werden von PRR des

Immunsystems erkannt (FPR: formyl peptide receptors). Sowohl Bakterien als auch Mitochondrien nutzen Formylmethionin als Starter-Aminosäure

ihrer Proteinsynthese (Körperzellen hingegen nutzen Methionin als

Starter). Damit kann das Immunsystem über formylierte Proteinmoleküle

einerseits die Anwesenheit von Bakterien (MAMPs / PAMPs), andererseits

mitochondrialer Eiweiße im Extrazellulärraum (DAMPs: Mithchondrien aus

verletzten Zellen) detektieren. Weiters sind körperfremde DNA / RNA

bedrohlich - solche Nukleinsäuren sind Überträger potentiell

gefährlicher Information. Die Unterscheidung zwischen fremder und

eigener Nukleinsäure gelingt durch das Zusammenwirken mehrerer PRRs,

wie TLR3 auf der Zellmembran; TLR3, 7, 8 und 9 auf Endozytosevesikeln

und zahlreichen weiteren Nukleinsäuresensoren im Zytoplasma. Sowohl der

Ort als auch die Struktur der DNA sind wesentlich: Die Anwesenheit

außerhalb des Zellkerns deutet auf Zellschädigung hin; die Basenfolge

spielt eine Rolle für die Erkennung mikrobiellen Ursprungs. Zur

Erkennung intrazellulärer Fremdnukleotide dienen zelluläre

(körpereigene) Proteine, die mikrobielle RNA (RLRs, RIG-like receptors, und MDA5, melanoma differentiation-associated protein 5) oder DNA erkennen (CDSs, cytosolic DNA sensors).

Weiters sind körperfremde DNA / RNA

bedrohlich - solche Nukleinsäuren sind Überträger potentiell

gefährlicher Information. Die Unterscheidung zwischen fremder und

eigener Nukleinsäure gelingt durch das Zusammenwirken mehrerer PRRs,

wie TLR3 auf der Zellmembran; TLR3, 7, 8 und 9 auf Endozytosevesikeln

und zahlreichen weiteren Nukleinsäuresensoren im Zytoplasma. Sowohl der

Ort als auch die Struktur der DNA sind wesentlich: Die Anwesenheit

außerhalb des Zellkerns deutet auf Zellschädigung hin; die Basenfolge

spielt eine Rolle für die Erkennung mikrobiellen Ursprungs. Zur

Erkennung intrazellulärer Fremdnukleotide dienen zelluläre

(körpereigene) Proteine, die mikrobielle RNA (RLRs, RIG-like receptors, und MDA5, melanoma differentiation-associated protein 5) oder DNA erkennen (CDSs, cytosolic DNA sensors). RIG-I (retinoid acid-inducible gene 1)-Rezeptoren (RLRs) sind intrazelluläre PRRs. Es sind Hekilasen zur

Erkennung von kurzen doppelsträngigen viralen RNA-Sequenzen (dsRNA).

Sie können Typ I-Interferon-Antworten auslösen und sind ein

essentieller Faktor der angeborenen Abwehr. RLRs werden von zahlreichen

Zelltypen exprimiert, die zu Infektion durch RNA-Viren neigen.

RIG-I (retinoid acid-inducible gene 1)-Rezeptoren (RLRs) sind intrazelluläre PRRs. Es sind Hekilasen zur

Erkennung von kurzen doppelsträngigen viralen RNA-Sequenzen (dsRNA).

Sie können Typ I-Interferon-Antworten auslösen und sind ein

essentieller Faktor der angeborenen Abwehr. RLRs werden von zahlreichen

Zelltypen exprimiert, die zu Infektion durch RNA-Viren neigen.  Kohlenhydrate werden von Immunrezeptoren nach ihrem Glykosylierungsmuster

klassifiziert; beispielsweise sind Mannose (Bakterien) oder ß-Glukan

(pathogene Pilze) Hinweise auf die Anwesenheit körperfremder

Oberflächen.

Kohlenhydrate werden von Immunrezeptoren nach ihrem Glykosylierungsmuster

klassifiziert; beispielsweise sind Mannose (Bakterien) oder ß-Glukan

(pathogene Pilze) Hinweise auf die Anwesenheit körperfremder

Oberflächen. Rezeptoren auf Phagozyten (Scavangerrezeptoren) erkennen unterschiedliche Liganden und vermitteln Aufnahme und lysosomalen Abbau der gebundenen Merkmale.

Rezeptoren auf Phagozyten (Scavangerrezeptoren) erkennen unterschiedliche Liganden und vermitteln Aufnahme und lysosomalen Abbau der gebundenen Merkmale. Mustererkennungsrezeptoren (PRRs) auf und in Phagozyten, dendritischen Zellen, B-Lymphozyten, Endothel- und vielen anderen Zellen, und

Mustererkennungsrezeptoren (PRRs) auf und in Phagozyten, dendritischen Zellen, B-Lymphozyten, Endothel- und vielen anderen Zellen, und Anregung zur Phagozytose (Opsonisierung) und Antigenpräsentation.

Anregung zur Phagozytose (Opsonisierung) und Antigenpräsentation.

Abbildung: Mustererkennungsrezeptoren

Abbildung: Mustererkennungsrezeptoren  BCL-10, B-cell lymphoma/leukemia 10, CARD-hältiges Protein

BCL-10, B-cell lymphoma/leukemia 10, CARD-hältiges Protein  CARD9, Caspase recruitment domain-containing protein 9, Adapterprotein

CARD9, Caspase recruitment domain-containing protein 9, Adapterprotein  Caspasen s. dort

Caspasen s. dort  IRAK, Interleukin-1 receptor-associated kinases, Proteinkinasen

IRAK, Interleukin-1 receptor-associated kinases, Proteinkinasen  IRF3, Interferon regulatory factor 3, spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Viren

IRF3, Interferon regulatory factor 3, spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Viren  MALT1, Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1, Paracaspase

MALT1, Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1, Paracaspase  MKK, MAP-Kinase-Kinase

MKK, MAP-Kinase-Kinase  MyD88, Myeloid differentiation primary response 88, Adapterprotein

MyD88, Myeloid differentiation primary response 88, Adapterprotein  Ras/Raf-System:

Ras sind normalerweise inaktive Proteine an Tyrosinkinasemolekülen der

Zellmembran, sie werden durch Bindung eines Signalstoffs an den

Rezeptor "eingeschaltet" und aktivieren intrazelluläre Proteine, die

wiederum die Transkription entsprechender Genabschnitte induzieren

Ras/Raf-System:

Ras sind normalerweise inaktive Proteine an Tyrosinkinasemolekülen der

Zellmembran, sie werden durch Bindung eines Signalstoffs an den

Rezeptor "eingeschaltet" und aktivieren intrazelluläre Proteine, die

wiederum die Transkription entsprechender Genabschnitte induzieren  Syk (Spleen tyrosine kinase), Tyrosinkinase

Syk (Spleen tyrosine kinase), Tyrosinkinase  TRAF, TNF receptor associated factors, Signaltransduktionsproteine

TRAF, TNF receptor associated factors, Signaltransduktionsproteine  TRIF, TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β, Adapterprotein

TRIF, TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β, Adapterprotein

mit

Zellen assoziierte Rezeptoren (in der Zellmembran, in

Phagozytosevesikeln und im Zytoplasma - überall, wo Mikroben sein

können) wie Toll-like Rezeptoren (TLRs), intrazelluläre Nod-like receptors (NLRs), Scavenger receptors u.a., sowie

mit

Zellen assoziierte Rezeptoren (in der Zellmembran, in

Phagozytosevesikeln und im Zytoplasma - überall, wo Mikroben sein

können) wie Toll-like Rezeptoren (TLRs), intrazelluläre Nod-like receptors (NLRs), Scavenger receptors u.a., sowie lösliche Faktoren, wie Collectine, Ficoline, Pentraxine oder Komplementfaktoren.

lösliche Faktoren, wie Collectine, Ficoline, Pentraxine oder Komplementfaktoren. Nukleinsäuren (z.B. Doppelstrang-RNA),

Nukleinsäuren (z.B. Doppelstrang-RNA), Proteine (z.B. Flagellin, erkannt durch TLR5; Pilin),

Proteine (z.B. Flagellin, erkannt durch TLR5; Pilin),  Zellwandlipide (z.B. Lipopolysaccharid, erkannt durch TLR4; Lipoteichonsäuren) und

Zellwandlipide (z.B. Lipopolysaccharid, erkannt durch TLR4; Lipoteichonsäuren) und Kohlenhydrate (z.B. Glucane, Mannane).

Kohlenhydrate (z.B. Glucane, Mannane). Das angeborene Immunsystem erkennt auch Produkte von beschädigten Zellen (DAMPs):

Das angeborene Immunsystem erkennt auch Produkte von beschädigten Zellen (DAMPs): Stressinduzierte Proteine (z.B. Hitzeschockprotein),

Stressinduzierte Proteine (z.B. Hitzeschockprotein), Kristalle (z.B. Harnsäure),

Kristalle (z.B. Harnsäure), Matrixproteine (z.B. Proteoglykanpeptide),

Matrixproteine (z.B. Proteoglykanpeptide), Mitochondrien bzw. deren Komponenten (z.B. formylierte Proteine),

Mitochondrien bzw. deren Komponenten (z.B. formylierte Proteine), Kernproteine (z.B. Histone).

Kernproteine (z.B. Histone). Das Erkennen von MAMPs

/ PAMPs / DAMPs aktiviert Signaltransduktionswege mit dem

Ziel antimikrobieller und entzündungsfördernder Aktivität.

Das Erkennen von MAMPs

/ PAMPs / DAMPs aktiviert Signaltransduktionswege mit dem

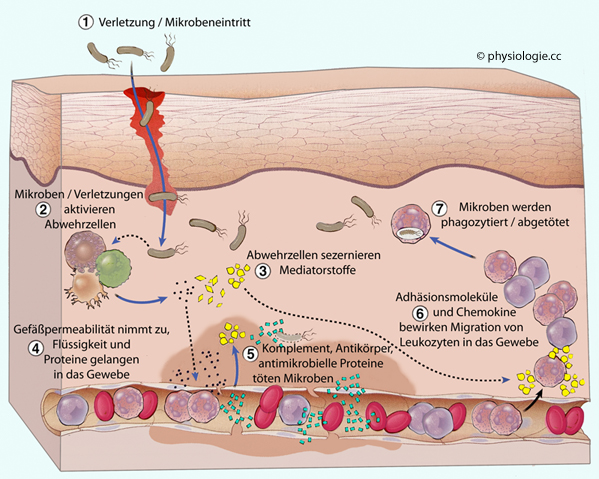

Ziel antimikrobieller und entzündungsfördernder Aktivität. Eine Entzündung (inflammation) ist

eine Reaktion gefäßhaltigen

Gewebes auf Gewebeschäden. Sie erhöht die Durchlässigkeit der

Gefäßwände und erleichtert dadurch den Übertritt von Antikörpern, Komplementfaktoren und Leukozyten in irritiertes Gewebe (

Eine Entzündung (inflammation) ist

eine Reaktion gefäßhaltigen

Gewebes auf Gewebeschäden. Sie erhöht die Durchlässigkeit der

Gefäßwände und erleichtert dadurch den Übertritt von Antikörpern, Komplementfaktoren und Leukozyten in irritiertes Gewebe ( Abbildung). Sowohl die Zytokinfreisetzung als auch die Expression von Zytokinrezeptoren nimmt dabei stark zu. Angeborene Abwehrmechanismen führen

generell, adaptive gelegentlich zu akuten Entzündungen.

Abbildung). Sowohl die Zytokinfreisetzung als auch die Expression von Zytokinrezeptoren nimmt dabei stark zu. Angeborene Abwehrmechanismen führen

generell, adaptive gelegentlich zu akuten Entzündungen.

Abbildung: Akute Entzündung

Abbildung: Akute Entzündung

Vasodilatation und erhöhen dadurch die Durchblutung (Rötung, Erwärmung des entzündeten Gewebes - rubor, calor),

Vasodilatation und erhöhen dadurch die Durchblutung (Rötung, Erwärmung des entzündeten Gewebes - rubor, calor), Austritt (Exsudation) von Proteinen und dadurch (kolloidosmotischer Effekt) Schwellung (tumor).

Austritt (Exsudation) von Proteinen und dadurch (kolloidosmotischer Effekt) Schwellung (tumor). Abbildung) gehören (Ig = Immunglobulin).

Abbildung) gehören (Ig = Immunglobulin).

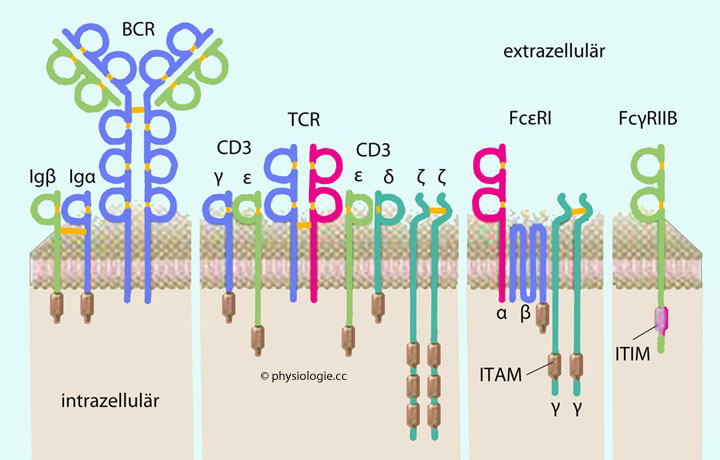

Abbildung: Mitglieder der Immunrezeptorfamilie (Auswahl)

Abbildung: Mitglieder der Immunrezeptorfamilie (Auswahl) Einem mit extrazellulären

Erkennungsdomänen (BCR = B-Zell-Rezeptor, TCR = T-Zell-Rezeptor, FcεRI

= IgE-Rezeptor) und

Einem mit extrazellulären

Erkennungsdomänen (BCR = B-Zell-Rezeptor, TCR = T-Zell-Rezeptor, FcεRI

= IgE-Rezeptor) und  einem assoziierten mit intrazellulären ITAMs (Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motifs). Auf intrazelluläre Signalwege inaktivierend wirken ITIMs (Immunoreceptor Tyrosin-based Inhibitory Motifs) - wie beim inhibitorischen Rezeptor FcγRIIB.

einem assoziierten mit intrazellulären ITAMs (Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motifs). Auf intrazelluläre Signalwege inaktivierend wirken ITIMs (Immunoreceptor Tyrosin-based Inhibitory Motifs) - wie beim inhibitorischen Rezeptor FcγRIIB.

Abbildung) durch Phosphatase-Aktivität.

Abbildung) durch Phosphatase-Aktivität.  Ein ITAM (Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motif) ist

ein Proteinmotiv in der Membran von Immunzellen, in der Nachbarschaft

diverser anderer Membranproteine (Immunglobuline, Fc-Rezeptoren, CD3

u.a). Binden betreffende Rezeptoren ihre Liganden, werden ITAMs an

Tyrosinresten phosphoryliert und bewirken die Produktion von Zytokinen,

Exozytose zytotoxischer Granula u.a.

Ein ITAM (Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motif) ist

ein Proteinmotiv in der Membran von Immunzellen, in der Nachbarschaft

diverser anderer Membranproteine (Immunglobuline, Fc-Rezeptoren, CD3

u.a). Binden betreffende Rezeptoren ihre Liganden, werden ITAMs an

Tyrosinresten phosphoryliert und bewirken die Produktion von Zytokinen,

Exozytose zytotoxischer Granula u.a.  Abbildung). Sie tragen ein für

die Aktivierung benötigtes "zweites Signal" (second signal) bei (die Antigenerkennung ist das erste Signal).

Abbildung). Sie tragen ein für

die Aktivierung benötigtes "zweites Signal" (second signal) bei (die Antigenerkennung ist das erste Signal). Ein Costimulator ist ein von antigenpräsentierenden Zellen exprimiertes Molekül. Zusätzlich zum Antigenreiz

vermittelt er ein Signal zur

Aktivierung einer naiven T-Zelle.

Ein Costimulator ist ein von antigenpräsentierenden Zellen exprimiertes Molekül. Zusätzlich zum Antigenreiz

vermittelt er ein Signal zur

Aktivierung einer naiven T-Zelle.

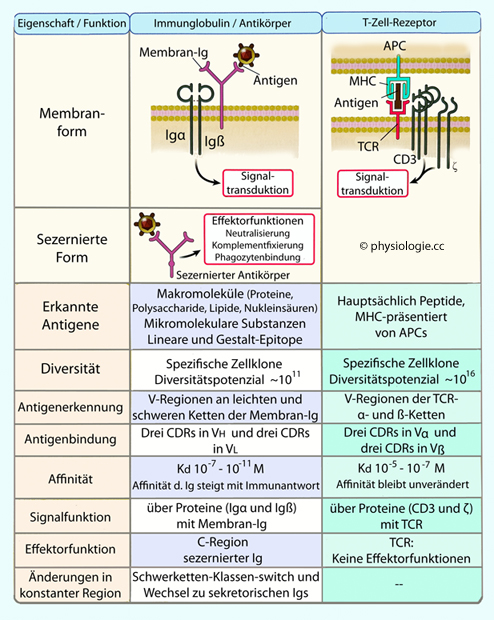

Abbildung: Charakteristika von Immunrezeptoren

Abbildung: Charakteristika von Immunrezeptoren

Sowohl Immunglobuline / Antikörper als auch T-Zell-Rezeptoren (TCR) verfügen über variable (V) sowie

phylogenetisch konservierte (C) Regionen. Innerhalb der V-Regionen gibt

es relativ kurze epitoperkennende hypervariable Regionen (CDRs, complementarity-determining regions).

Sie sind komplementär, indem sie einen "Abdruck" der Form des Epitpos

darstellen (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Hohe Variabilität ihrer

Zusammensetzung ergibt die Vielfalt an Epitopen, die vom adaptiven

Immunsystem spezifisch erkannt werden können.

Sowohl Immunglobuline / Antikörper als auch T-Zell-Rezeptoren (TCR) verfügen über variable (V) sowie

phylogenetisch konservierte (C) Regionen. Innerhalb der V-Regionen gibt

es relativ kurze epitoperkennende hypervariable Regionen (CDRs, complementarity-determining regions).

Sie sind komplementär, indem sie einen "Abdruck" der Form des Epitpos

darstellen (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Hohe Variabilität ihrer

Zusammensetzung ergibt die Vielfalt an Epitopen, die vom adaptiven

Immunsystem spezifisch erkannt werden können. B-Lymphozyten erkennen über ihre membrangebundenen Immunglobuline (Ig)

zahlreiche verschiedene Stoffklassen, während T-Zell-Rezeptoren (TCR)

ausschließlich MHC-gebundene Peptide binden.

B-Lymphozyten erkennen über ihre membrangebundenen Immunglobuline (Ig)

zahlreiche verschiedene Stoffklassen, während T-Zell-Rezeptoren (TCR)

ausschließlich MHC-gebundene Peptide binden. Die Antigenrezeptoren von B-Zellen erkennen die Gestalt (Form, conformation)

der Epitope (Proteine, Nukleinsäuren, Kohlenhydraten, kleineren

Molekülen); TCR erkennen MHC-gebundene Peptide nur über deren

Aminosäuresequenz ("lineare" Epitope).

Die Antigenrezeptoren von B-Zellen erkennen die Gestalt (Form, conformation)

der Epitope (Proteine, Nukleinsäuren, Kohlenhydraten, kleineren

Molekülen); TCR erkennen MHC-gebundene Peptide nur über deren

Aminosäuresequenz ("lineare" Epitope). Antigenrezeptoren kooperieren mit weiteren Membranproteinen, über

welche - nach Bindung eines Antigens - Signale an das Zellinnere

vermittelt werden (Antikörper: Igα, Igß; TCR: CD3, ζ). Die

resultierenden Proteingruppen heißen B-Zell-Rezeptorkomplex bzw.

TCR-Komplex. Anregung dieser Molekülkomplexe durch Bindung von Antigen führt zur Aktivierung von

Tyrosinkinasen sowie zu Transkription und

Synthese verschiedener Proteine. Das bewirkt entsprechende Reaktionen

des Lymphozyten - Differenzierung, Zellteilung, Aktivierung von

Effektorfunktionen, machmal auch Apoptose.

Antigenrezeptoren kooperieren mit weiteren Membranproteinen, über

welche - nach Bindung eines Antigens - Signale an das Zellinnere

vermittelt werden (Antikörper: Igα, Igß; TCR: CD3, ζ). Die

resultierenden Proteingruppen heißen B-Zell-Rezeptorkomplex bzw.

TCR-Komplex. Anregung dieser Molekülkomplexe durch Bindung von Antigen führt zur Aktivierung von

Tyrosinkinasen sowie zu Transkription und

Synthese verschiedener Proteine. Das bewirkt entsprechende Reaktionen

des Lymphozyten - Differenzierung, Zellteilung, Aktivierung von

Effektorfunktionen, machmal auch Apoptose. Abbildung:

Abbildung:

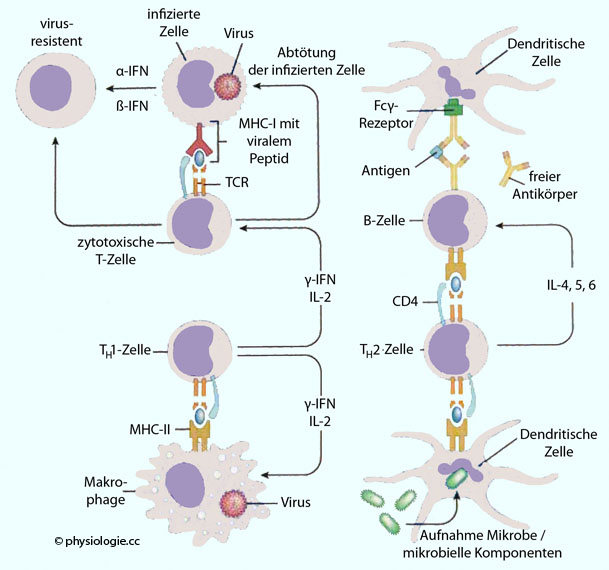

Abbildung: Immunantwort

Abbildung: Immunantwort

Man schätzt, dass der Mensch die Kapazität zur Erkennung / spezifischen Bindung von 1015 (~einer Billiarde) unterschiedlicher Epitope hat.

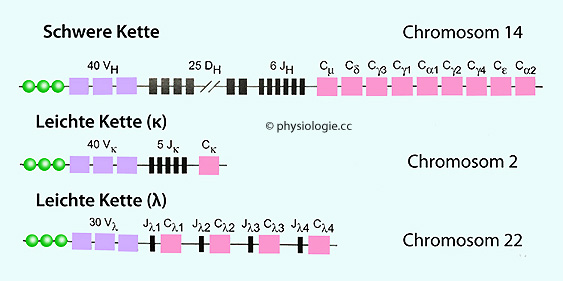

Man schätzt, dass der Mensch die Kapazität zur Erkennung / spezifischen Bindung von 1015 (~einer Billiarde) unterschiedlicher Epitope hat. Chromosom 2 (κ-Leichtkette),

Chromosom 2 (κ-Leichtkette),  Chromosom 14 (schwere Kette) und

Chromosom 14 (schwere Kette) und  Chromosom 22 (λ-Leichtkette) (

Chromosom 22 (λ-Leichtkette) ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Chromosomale Genorte für Immunglobuline

Abbildung: Chromosomale Genorte für Immunglobuline Mehr zu B-Lymphozyten und Rezeptordiversität s. dort

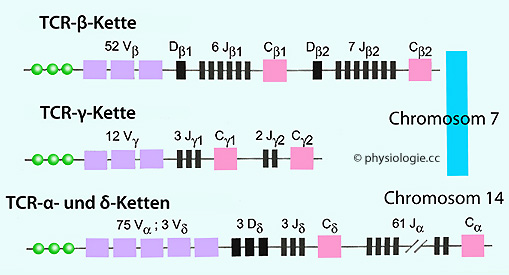

Mehr zu B-Lymphozyten und Rezeptordiversität s. dort für die β- und γ-Ketten auf Chromosom 7,

für die β- und γ-Ketten auf Chromosom 7,  für α- und δ-Ketten auf Chromosom 14 (

für α- und δ-Ketten auf Chromosom 14 ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Chromosomale Genorte für T-Zell-Rezeptoren (TCR)

Abbildung: Chromosomale Genorte für T-Zell-Rezeptoren (TCR) Mehr zu T-Lymphozyten und Rezeptordiversität s. dort

Mehr zu T-Lymphozyten und Rezeptordiversität s. dort

RAG1 und RAG2 sind

Gene (RAG: Recombination activating gene), die den Bauplan für VDJ-Rekombinasen (wie Rag-1, Rag-2) codieren. Sie werden von

sich entwickelnden B- und T-Lymphozyten exprimiert. Dadurch können

diese reifen und durch genetische Rekombination funktionsfähige Immunglobuline bzw. T-Zell-Rezeptoren

ausbilden.

RAG1 und RAG2 sind

Gene (RAG: Recombination activating gene), die den Bauplan für VDJ-Rekombinasen (wie Rag-1, Rag-2) codieren. Sie werden von

sich entwickelnden B- und T-Lymphozyten exprimiert. Dadurch können

diese reifen und durch genetische Rekombination funktionsfähige Immunglobuline bzw. T-Zell-Rezeptoren

ausbilden.

Abbildung: Wie Diversität in Antigenrezeptoren entsteht

Abbildung: Wie Diversität in Antigenrezeptoren entsteht

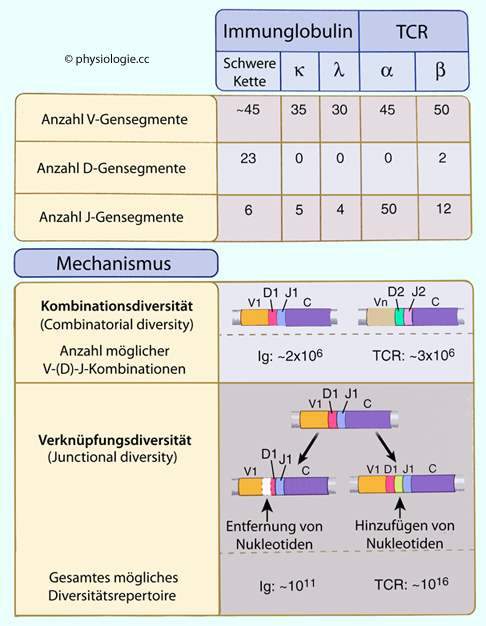

Unterschiedliche Mischungen von V-, D- und J-Genen in verschiedenen Lymphozytenklonen ergibt hohe Kombinationsdiversität (combinatorial diversity). Das Ausmaß dieser Diversität ist durch die Zahl der verfügbaren V-, D- und J-Sehmente limitiert.

Unterschiedliche Mischungen von V-, D- und J-Genen in verschiedenen Lymphozytenklonen ergibt hohe Kombinationsdiversität (combinatorial diversity). Das Ausmaß dieser Diversität ist durch die Zahl der verfügbaren V-, D- und J-Sehmente limitiert. Abbildung). Dabei

werden die Verbindungen zwischen den Genblöcken nicht präzise

zusammengestellt, und diese Form der Diversität ergibt praktisch

unbegrenzt viele Möglichkeiten. Allerdings können im Rahmen dieses

Mechanismus Transkriptionsraster verschoben werden (drei Nukleotide → eine Aminosäure) und "Nonsense"-Proteine auftreten.

Abbildung). Dabei

werden die Verbindungen zwischen den Genblöcken nicht präzise

zusammengestellt, und diese Form der Diversität ergibt praktisch

unbegrenzt viele Möglichkeiten. Allerdings können im Rahmen dieses

Mechanismus Transkriptionsraster verschoben werden (drei Nukleotide → eine Aminosäure) und "Nonsense"-Proteine auftreten.  Mit

junktionaler Diversität erhöht sich die Zahl möglicher Muster bei

Antikörpern auf ~5.1013, bei T-Zell-Rezeptoren auf ~1018.

Mit

junktionaler Diversität erhöht sich die Zahl möglicher Muster bei

Antikörpern auf ~5.1013, bei T-Zell-Rezeptoren auf ~1018. Abbildung):

Abbildung):  Exonukleasen entfernen Nukleotide von V-, D- und J-Genen an der Rekombinationsstelle

Exonukleasen entfernen Nukleotide von V-, D- und J-Genen an der Rekombinationsstelle Desoxyribonukleotidtransferase (terminal deoxynucleotidyl transferase TdT) fügt Nukleotide zwischen V-, D- und J- Segmenten an. TdT kann bei der Rekombination bis zu 20 Nukleotide hinzufügen

bzw. abtrennen, was die Zahl möglicher finaler Rezeptorstrukturen um

mehrere Zehnerpotenzern erhöht.

Desoxyribonukleotidtransferase (terminal deoxynucleotidyl transferase TdT) fügt Nukleotide zwischen V-, D- und J- Segmenten an. TdT kann bei der Rekombination bis zu 20 Nukleotide hinzufügen

bzw. abtrennen, was die Zahl möglicher finaler Rezeptorstrukturen um

mehrere Zehnerpotenzern erhöht. Im Zuge von DNA-Reparaturen erzeugt das

Enzym ARTEMIS asymmetrische Schleifenanteile, in die neue Nukleotide

(P-Nukleotide) eingefügt werden - dadurch entstehen neue DNA-Sequenzen.

Im Zuge von DNA-Reparaturen erzeugt das

Enzym ARTEMIS asymmetrische Schleifenanteile, in die neue Nukleotide

(P-Nukleotide) eingefügt werden - dadurch entstehen neue DNA-Sequenzen. Erkennung des fraglichen Materials als fremd bzw. gefährlich

Erkennung des fraglichen Materials als fremd bzw. gefährlich Frühe (angeborene) Reaktion auf die Erkennung

Frühe (angeborene) Reaktion auf die Erkennung Langsamere spezifische Reaktion auf ein bestimmtes Antigen (adaptive Antwort)

Langsamere spezifische Reaktion auf ein bestimmtes Antigen (adaptive Antwort) Verstärkung dieser Antwort

Verstärkung dieser Antwort Immunologisches Gedächtnis

Immunologisches Gedächtnis Als Antigene bezeichnet

man Moleküle, die von Antikörpern und/oder Lymphozyten über Rezeptoren spezifisch erkannt und gebunden werden. Die

kleinsten individuell erkennbaren Teile von Antigenen (minimum recognition unit), die von

Immunrezeptoren gebunden werden können (in diesen Rezeptor "passen"),

nennt man Epitope (jedes Antigen enthält ein oder mehrere Epitope) oder antigene Determinanten (vermutlich 4-6 Aminosäuren; oft ist die Verwendung der Begriffe "Antigen" und "Epitop" auf das adaptive System beschränkt).

Als Antigene bezeichnet

man Moleküle, die von Antikörpern und/oder Lymphozyten über Rezeptoren spezifisch erkannt und gebunden werden. Die

kleinsten individuell erkennbaren Teile von Antigenen (minimum recognition unit), die von

Immunrezeptoren gebunden werden können (in diesen Rezeptor "passen"),

nennt man Epitope (jedes Antigen enthält ein oder mehrere Epitope) oder antigene Determinanten (vermutlich 4-6 Aminosäuren; oft ist die Verwendung der Begriffe "Antigen" und "Epitop" auf das adaptive System beschränkt).

Solche, deren Produktion eine Beteiligung von T-Lymphozyten erfordert (thymus-dependent antigens), z.B. die meisten Proteine; und

Solche, deren Produktion eine Beteiligung von T-Lymphozyten erfordert (thymus-dependent antigens), z.B. die meisten Proteine; und  solche, welche spezifische B-Lymphozyten direkt anregen können (thymus-independent antigens), z.B. bakterielle Polysaccharide.

Letztere benötigen zur Antikörperbildung keine Kooperation mit

T-Zellen, vernetzen direkt B-Zell-Rezeptoren an der Oberfläche von

B-Zellen, produzieren vor allem IgM und IgG2-Antikörper und lassen nur schwach ausgeprägtes immunologisches Gedächtnis zurück.

solche, welche spezifische B-Lymphozyten direkt anregen können (thymus-independent antigens), z.B. bakterielle Polysaccharide.

Letztere benötigen zur Antikörperbildung keine Kooperation mit

T-Zellen, vernetzen direkt B-Zell-Rezeptoren an der Oberfläche von

B-Zellen, produzieren vor allem IgM und IgG2-Antikörper und lassen nur schwach ausgeprägtes immunologisches Gedächtnis zurück. Immunogene lösen nicht nur eine Antwort des Immunsystems aus, sondern diese Antwort ist auch spezifisch gegen sie gerichtet. Im angeborenen

System erfolgt die Antwort sofort, bei wiederholter Exposition des

Körpers wiederholt sich der Vorgang immer in gleicher Weise. Im adaptiven

System hingegen erfolgt auf die erstmalige Konfrontation des Körpers

eine Klonselektion, die Zahl der spezifisch gegen das Epitop / Antigen

gerichteten Zellen vermehrt sich (und damit die Intensität der -

verzögerten - spezifischen Abwehr), einige Gedächtniszellen bleiben für

lange Zeit im Körper und erlauben bei einer nächsten Konfrontation mit

demselben Epitop / Antigen eine raschere spezifische Abwehrreaktion.

Immunogene lösen nicht nur eine Antwort des Immunsystems aus, sondern diese Antwort ist auch spezifisch gegen sie gerichtet. Im angeborenen

System erfolgt die Antwort sofort, bei wiederholter Exposition des

Körpers wiederholt sich der Vorgang immer in gleicher Weise. Im adaptiven

System hingegen erfolgt auf die erstmalige Konfrontation des Körpers

eine Klonselektion, die Zahl der spezifisch gegen das Epitop / Antigen

gerichteten Zellen vermehrt sich (und damit die Intensität der -

verzögerten - spezifischen Abwehr), einige Gedächtniszellen bleiben für

lange Zeit im Körper und erlauben bei einer nächsten Konfrontation mit

demselben Epitop / Antigen eine raschere spezifische Abwehrreaktion. Haptene sind

kleine Moleküle (meist

nicht-biologischen Ursprungs: z.B. Dinitrophenol, Nickel,..), die sich

wie synthetische Epitope verhalten. Alleine sind sie nicht in der Lage,

eine Immunreaktion auszulösen, können aber mit bereits existierenden

Antikörpern reagieren: Sind sie an ein Immunogen (hier

auch als Carrier bezeichnet -

insbesondere körpereigene Proteine) gebunden, können Immunantworten

sowohl gegen dieses als auch gegen das Hapten ausgelöst werden

(Sensibilisierung). Wiederholte Exposition mit einem solchen

Immunogen-Hapten-Komplex führt zu entzündlichen Reaktionen und u.U.

Autoimmunität.

Haptene sind

kleine Moleküle (meist

nicht-biologischen Ursprungs: z.B. Dinitrophenol, Nickel,..), die sich

wie synthetische Epitope verhalten. Alleine sind sie nicht in der Lage,

eine Immunreaktion auszulösen, können aber mit bereits existierenden

Antikörpern reagieren: Sind sie an ein Immunogen (hier

auch als Carrier bezeichnet -

insbesondere körpereigene Proteine) gebunden, können Immunantworten

sowohl gegen dieses als auch gegen das Hapten ausgelöst werden

(Sensibilisierung). Wiederholte Exposition mit einem solchen

Immunogen-Hapten-Komplex führt zu entzündlichen Reaktionen und u.U.

Autoimmunität. Tolerogene

lösen immunologische Toleranz gegen sie aus. Das können körpereigene

Merkmale sein, gegen die das Immunsystem im Zuge der Entwicklung des

immunologischen Repertoirs lernt, nicht zu reagieren (immunologische Toleranz) oder auch Antigene, die oral aufgenommen werden (Nahrungsbestandteile).

Tolerogene

lösen immunologische Toleranz gegen sie aus. Das können körpereigene

Merkmale sein, gegen die das Immunsystem im Zuge der Entwicklung des

immunologischen Repertoirs lernt, nicht zu reagieren (immunologische Toleranz) oder auch Antigene, die oral aufgenommen werden (Nahrungsbestandteile).

Abbildung: Aufbereitung und Präsentation von antigenen Peptiden

Abbildung: Aufbereitung und Präsentation von antigenen Peptiden

Molekülgröße (Proteine >10 kDa sind meist immunogener als kleinere),

Molekülgröße (Proteine >10 kDa sind meist immunogener als kleinere),  Komplexität des Moleküls (zahlreichere Epitope möglich),

Komplexität des Moleküls (zahlreichere Epitope möglich),  Konformation (räumliche Anordnung - Epitope müssen zugänglich sein für den immunologischen Erkennungsmechanismus),

Konformation (räumliche Anordnung - Epitope müssen zugänglich sein für den immunologischen Erkennungsmechanismus),  chemischen Eigenschaften: Phagozyten

chemischen Eigenschaften: Phagozyten  bauen das Immunogen enzymatisch ab und "präsentieren" Spaltprudukte (

bauen das Immunogen enzymatisch ab und "präsentieren" Spaltprudukte ( Abbildung oben) als potenzielle Epitope an Lymphozyten. Polypeptide aus

L-Aminosäuren sind der Proteolyse zugänglich, gut abbaubar und

immunogen; Lipide, Steroide, viele Kohlenhydrate sind hingegen kaum immunogen.

Abbildung oben) als potenzielle Epitope an Lymphozyten. Polypeptide aus

L-Aminosäuren sind der Proteolyse zugänglich, gut abbaubar und

immunogen; Lipide, Steroide, viele Kohlenhydrate sind hingegen kaum immunogen.

Abbildung: Angeborenes und adaptives System

Abbildung: Angeborenes und adaptives System

Abbildung: PAMPs und DAMPs

Abbildung: PAMPs und DAMPs

Bewertung des pathogenen Potentials: Mikrobielle

Merkmale finden sich nicht nur auf pathogenen Mikroorganismen, sondern auch

auf Kommensalen

Bewertung des pathogenen Potentials: Mikrobielle

Merkmale finden sich nicht nur auf pathogenen Mikroorganismen, sondern auch

auf Kommensalen , d.h. Mitgliedern der Normalflora - sogenannte

Mikrobiotope:

, d.h. Mitgliedern der Normalflora - sogenannte

Mikrobiotope: Ektokommensalen auf äußeren Oberflächen (z.B.

Haut).

Ektokommensalen auf äußeren Oberflächen (z.B.

Haut).  Endokommensalen

auf inneren Oberflächen (z.B. Darm).

Endokommensalen

auf inneren Oberflächen (z.B. Darm).  Immunreaktion / Abwehr: Der Identifikation betreffender Merkmale (DAMPs, PAMPs / MAMPs) folgen verschiedene

Wirk- bzw. Abtötungsmechanismen (auch Fremdsubstanzen können gelegentlich Immunantworten auslösen).

Die Antwort der Immunzelle kann Zellteilung und Differenzierung,

Entleerung von Granula, Zytokinbildung, oder auch Apoptose sein. Bei

der "Übersetzung" des Reizes an der Membran zur zellulären Reaktion

spielen Enzyme, second messengers, Transkriptionsfaktoren u.a. eine

tragende Rolle (vgl. Zellphysiologie).

Immunreaktion / Abwehr: Der Identifikation betreffender Merkmale (DAMPs, PAMPs / MAMPs) folgen verschiedene

Wirk- bzw. Abtötungsmechanismen (auch Fremdsubstanzen können gelegentlich Immunantworten auslösen).

Die Antwort der Immunzelle kann Zellteilung und Differenzierung,

Entleerung von Granula, Zytokinbildung, oder auch Apoptose sein. Bei

der "Übersetzung" des Reizes an der Membran zur zellulären Reaktion

spielen Enzyme, second messengers, Transkriptionsfaktoren u.a. eine

tragende Rolle (vgl. Zellphysiologie). Unterschiede zwischen Bakterien und Viren:

Unterschiede zwischen Bakterien und Viren: Bakterien sind Zellen, Viren nicht

Bakterien sind Zellen, Viren nicht Bakterien können sich selbständig vermehren, Viren nur im Körper mit Hilfe von Zellen

Bakterien können sich selbständig vermehren, Viren nur im Körper mit Hilfe von Zellen  Antikörper können Bakterien abtöten, Viren nur neutralisieren (d.h. diese verlieren die Fähigkeit, Zellen zu infizieren)

Antikörper können Bakterien abtöten, Viren nur neutralisieren (d.h. diese verlieren die Fähigkeit, Zellen zu infizieren) Eindämmung immunologischer Abwehrmechanismen:

Immunologische Abwehrmechanismen

unterliegen selbst einer strengen Kontrolle, damit sie nicht

ausufern und mehr Schaden als Nutzen anrichten. Beispielsweise wirken

Gewebemakrophagen entzündungshemmend und können so Immunreaktionen

limitieren; Lymphozyten bauen negative Rückkopplungskreise auf; etc.

(Manche sagen, die eine Hälfte des Immunsystems dient dazu, die andere

Hälfte im Zaum zu halten.)

Eindämmung immunologischer Abwehrmechanismen:

Immunologische Abwehrmechanismen

unterliegen selbst einer strengen Kontrolle, damit sie nicht

ausufern und mehr Schaden als Nutzen anrichten. Beispielsweise wirken

Gewebemakrophagen entzündungshemmend und können so Immunreaktionen

limitieren; Lymphozyten bauen negative Rückkopplungskreise auf; etc.

(Manche sagen, die eine Hälfte des Immunsystems dient dazu, die andere

Hälfte im Zaum zu halten.) Abbildung). So verändern Zytokine neuroendokrine Funktionen (das

äußert sich z.B. in Schlafstörungen, herabgesetztem Antrieb,

Gewichtsverlust, "Krankheitsverhalten") und beeinflussen zerebrale

Stressmechanismen (beispielsweise aktiviert ACTH die Freisetzung von Cortisol aus Lymphozyten).

Abbildung). So verändern Zytokine neuroendokrine Funktionen (das

äußert sich z.B. in Schlafstörungen, herabgesetztem Antrieb,

Gewichtsverlust, "Krankheitsverhalten") und beeinflussen zerebrale

Stressmechanismen (beispielsweise aktiviert ACTH die Freisetzung von Cortisol aus Lymphozyten).

Abbildung: Neuroimmunachse

Abbildung: Neuroimmunachse

| Lymphozyten: Anzahl (in Milliarden, gerundet)  Nach Abbas / Lichtman / Pillai, Cellular and Molecular Immunology, 9th ed. 2018; Bröker / Schütt / Fleischer, Grundwissen Immunologie, Springer Spektrum, 4. Aufl. 2019 |

|||

| Lymphknoten |

190-200 |

Lunge |

30 |

| Milz |

70 |

Haut |

20 |

| Knochenmark |

50 |

Leber |

10 |

| Darm |

50 |

Blut |

10 |

CD steht für Cluster of differentiation.

Das CD-System wurde aufgebaut, um Ordnung in die Vielzahl von

monoklonalen Antikörpern zu bringen, die weltweit in verschiedenen

Labors hergestellt wurden, um Epitope auf der Zelloberfläche von

Leukozyten nachzuweisen. Beispielsweise bedeutet "CD2" das entsprechende Epitop (Molekül) und

"CD2 Ab" einen Antikörper (antibody), der CD2 spezifisch bindet. Die Charakterisierung definierter CD-Epitope auf Zellen werden

sowohl als wissenschaftliches als auch diagnostisches Instrument genutzt.

CD steht für Cluster of differentiation.

Das CD-System wurde aufgebaut, um Ordnung in die Vielzahl von

monoklonalen Antikörpern zu bringen, die weltweit in verschiedenen

Labors hergestellt wurden, um Epitope auf der Zelloberfläche von

Leukozyten nachzuweisen. Beispielsweise bedeutet "CD2" das entsprechende Epitop (Molekül) und

"CD2 Ab" einen Antikörper (antibody), der CD2 spezifisch bindet. Die Charakterisierung definierter CD-Epitope auf Zellen werden

sowohl als wissenschaftliches als auch diagnostisches Instrument genutzt. CD-Liste (Human Cell Differentiation Molecules)

CD-Liste (Human Cell Differentiation Molecules) | CD-Nummer |

Wichtigste zelluläre Expression |

Funktion(en) |

| CD1a-e |

Dendritische Zellen Thymozyten |

Antigenpräsentation von Lipiden / Glycolipiden an einige iNKT-Zellen |

| CD4 |

MHC-II-restringierte T-Zellen, einige Makrophagen |

Corezeptor bei MHC II-restringierter antigeninduzierter T-Zell-Aktivierung; Thymozytenentwicklung |

| CD40 |

Antigenpräsentierende Zellen (B-Zellen, Makrophagen, dendritische Zellen, Endothelzellen) |

Bindet CD154 (=CD40L) aktiviert dadurch T-Zell-vermittelt antigenpräsentierende Zellen |

| CD45 (LCA: Leukocyte common antigen) |

Hämatopoetische Zellen |

Tyrosinphosphatase, reguliert B- und T-Zell-Aktivierung |

| CD46 (MCP: Membrane- cofactor protein) |

Leukozyten, Epithelzellen, Fibroblasten |

Regulierung der Komplementaktivierung |

| CD206 (Mannoserezeptor) |

Makrophagen |

Bindet mannosereiche Glykoproteine an Pathogenen, beeinflusst Phagozytose |

Abbildung: Clusters of Differentiation (CD): Differenzierungsantigene und Lymphozytenreifung

Abbildung: Clusters of Differentiation (CD): Differenzierungsantigene und Lymphozytenreifung

Abbildung).

Abbildung).

So bindet CD4 das Membranmerkmal MHC-II, das sich auf antigenpräsentierenden Zellen befindet und Produkte der Phagozytose zur immunologischen Überprüfung vorweist;

So bindet CD4 das Membranmerkmal MHC-II, das sich auf antigenpräsentierenden Zellen befindet und Produkte der Phagozytose zur immunologischen Überprüfung vorweist; CD8 hingegen bindet MHC-I,

das von allen kernhaltigen Zellen exprimiert wird und intrazelluläre

Abbauprodukte präsentiert (diese können u.a. viraler Herkunft sein und

einen Virenbefall der betreffenden Zelle signalisieren).

CD8 hingegen bindet MHC-I,

das von allen kernhaltigen Zellen exprimiert wird und intrazelluläre

Abbauprodukte präsentiert (diese können u.a. viraler Herkunft sein und

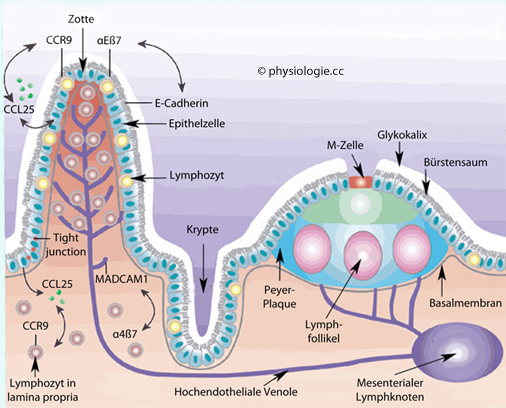

einen Virenbefall der betreffenden Zelle signalisieren). Epithelien, die geringe Durchgängigkeit aufweisen und Mucin, Defensine, IgA u.a. sezernieren

Epithelien, die geringe Durchgängigkeit aufweisen und Mucin, Defensine, IgA u.a. sezernieren Unter der Mukosa liegendes regionales lymphatisches Gewebe

Unter der Mukosa liegendes regionales lymphatisches Gewebe Fortwährende Sammlung von Antigenen durch Immunzellen an der epithelialen Oberfläche

Fortwährende Sammlung von Antigenen durch Immunzellen an der epithelialen Oberfläche  Mikrobielle Produkte binden an dendritische und Epithelzellen und generieren regulatorische Signale

Mikrobielle Produkte binden an dendritische und Epithelzellen und generieren regulatorische Signale IgA-vermittelte spezifische Abwehr verhindert im Idealfall ein Eindringen von Mikroben in das "eigentliche Innere" des Körpers

IgA-vermittelte spezifische Abwehr verhindert im Idealfall ein Eindringen von Mikroben in das "eigentliche Innere" des Körpers Dendritische Zellen regen spezifisch Effektor- und regulatorische T-Zellen an

Dendritische Zellen regen spezifisch Effektor- und regulatorische T-Zellen an Die Schleimschicht,

welche die meisten Mikroorganismen vom mukösen Epithel fernhält. Ein

durch Mucine aufgebauter, weniger als 1 mm dicker Gelfilm hält

Mikroorganismen vom Epithel fern, das außerdem über eine Glykokalyx

verfügt. Der menschliche Darm produziert jeden Tag mehrere Liter

Schleim;

Die Schleimschicht,

welche die meisten Mikroorganismen vom mukösen Epithel fernhält. Ein

durch Mucine aufgebauter, weniger als 1 mm dicker Gelfilm hält

Mikroorganismen vom Epithel fern, das außerdem über eine Glykokalyx

verfügt. Der menschliche Darm produziert jeden Tag mehrere Liter

Schleim; Von Epithelzellen produzierte antibiotische Peptide - diese töten Pathogene bzw. reduzieren ihr Eindringen in das Epithel;

Von Epithelzellen produzierte antibiotische Peptide - diese töten Pathogene bzw. reduzieren ihr Eindringen in das Epithel; "Sekretorische Immunität": IgA

aus Plasmazellen der Mukosa, das Pathogene im Darmlumen sowie Toxine bindet und neutralisiert,

bevor sie durch das Epithel dringen können (IgA gelangt auch

mit der Muttermilch in den Darm des Säuglings). An die sekretorische Komponente des IgA gebundene Glykane

reduzieren das Andockvermögen von Mikroben an die Schleimhaut. Daneben

werden auch andere Immunglobuline (IgM, IgG) über die Mukosa sezerniert.

"Sekretorische Immunität": IgA

aus Plasmazellen der Mukosa, das Pathogene im Darmlumen sowie Toxine bindet und neutralisiert,

bevor sie durch das Epithel dringen können (IgA gelangt auch

mit der Muttermilch in den Darm des Säuglings). An die sekretorische Komponente des IgA gebundene Glykane

reduzieren das Andockvermögen von Mikroben an die Schleimhaut. Daneben

werden auch andere Immunglobuline (IgM, IgG) über die Mukosa sezerniert.

Abbildung: Dünndarm als Teil des Immunapparats

Abbildung: Dünndarm als Teil des Immunapparats E-Cadherin dient der Zellkommunikation

E-Cadherin dient der Zellkommunikation  Addressin oder MAdCAM-1 ist ebenfalls ein Zelladhäsionsmolekül

Addressin oder MAdCAM-1 ist ebenfalls ein Zelladhäsionsmolekül  Tight junctions dichten den Raum zwischen Epithelzellen ab

Tight junctions dichten den Raum zwischen Epithelzellen ab

Abbildung) auf der Oberfläche (am Dom) intestinaler Lymphfollikel

ist der Transport von Antigenen (Viren, Bakterien, löslichen Stoffe) zu

darunter gelegenen dendritischen Zellen und B-Lymphozyten.

Abbildung) auf der Oberfläche (am Dom) intestinaler Lymphfollikel

ist der Transport von Antigenen (Viren, Bakterien, löslichen Stoffe) zu

darunter gelegenen dendritischen Zellen und B-Lymphozyten.  Die Mehrzahl aller Lymphozyten befinden sich in Lymphknoten und mukösem Gewebe (vorwiegend GALT, BALT); viele davon sind Gedächtniszellen.

Die Mehrzahl aller Lymphozyten befinden sich in Lymphknoten und mukösem Gewebe (vorwiegend GALT, BALT); viele davon sind Gedächtniszellen. und

Ausbildung von Gedächtnis- sowie Effektorzellen führt einige

Tage nach dem 'Erstkontakt' zu gezielter spezifischer Abwehr mit dem Ziel einer Überwindung

der Erkrankung.

und

Ausbildung von Gedächtnis- sowie Effektorzellen führt einige

Tage nach dem 'Erstkontakt' zu gezielter spezifischer Abwehr mit dem Ziel einer Überwindung

der Erkrankung.

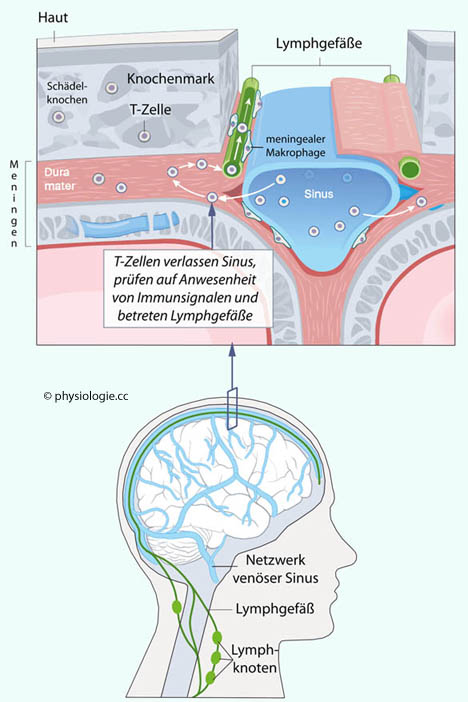

Abbildung: Zerebrales Immunsystem

Abbildung: Zerebrales Immunsystem

Näheres dazu s. dort

Näheres dazu s. dort

Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit der einen Organismus

besiedelnden Mikroorganismen. Insbesondere die residente Darmflora

stimuliert das Immunsystem, liefert Stoffwechselprodukte für

Darmepithelzellen, wirkt antitoxisch und vitaminbildend. Mikroben können aber auch pathogen werden

Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit der einen Organismus

besiedelnden Mikroorganismen. Insbesondere die residente Darmflora

stimuliert das Immunsystem, liefert Stoffwechselprodukte für

Darmepithelzellen, wirkt antitoxisch und vitaminbildend. Mikroben können aber auch pathogen werden Das Immunsystem repariert beschädigtes Gewebe und bekämpft Infektionen. Dazu erkennt es "verdächtige" Moleküle (Gefahrensignale) - einerseits aus verletzten Zellen (DAMPs: damage-asssociated molecular patterns),