Chemokin: χημεία = Gießerei (im Sinne von „Umwandlung“), κίνἔω = antreiben, bewegen

Chemokin: χημεία = Gießerei (im Sinne von „Umwandlung“), κίνἔω = antreiben, bewegen| Antigenpräsentierende Zellen zeigen T-Lymphozyten mit ihren MHC-II-Rezeptoren Peptide, die aus der Phagozytose von Antigenen stammen. -- Dendritische Zellen triggern Immunvorgänge, indem sie "naive" Lymphozyten aktivieren. Langerhans-Zellen in der Haut binden mit "mustererkennenden" Rezeptoren Antigenträger, aktivieren T-Zellen und siedeln sich dann in Lymphknoten an. Andere dendritische Zellen in Lymphknoten und Milz präsentieren an - und selektionieren - B-Zellen. -- Makrophagen verstärken eine schon aktivierte Immunabwehr. -- Aktivierte B-Lymphozyten können Gedächtniszellen aktivieren; sie konzentrieren an der Zellmembran Peptide aus dem Antigenabbau, dadurch ermöglichen sie die Aktivierung von Helferzellen auch bei niedriger Antigenkonzentration. Die Rolle von Immunzellen im Gehirn übernimmt die Mikroglia: Sie prüft ihre Umgebung auf Intaktheit, bildet neurotrophe Schutzfaktoren, dämpft neuronale Hyperaktivität und eliminiert potenziell pathogene Substanzen aus dem Gewebe. |

Immunologische Spezifika des Nervensystems

Immunologische Spezifika des Nervensystems  Mikroglia

Mikroglia

Professionelle antigenpräsentierende Zellen

Professionelle antigenpräsentierende Zellen

Als antigenpräsentierend bezeichnet man eine Zelle (antigen presenting cell

APC), die intrazelluläre Peptidfragmente in Verbindung mit

MHC-Molekülen an ihrer Oberfläche an den Extrazellulärraum "präsentiert".

Damit können antigenspezifische Vorgänge angeregt werden - durch

Kontakt mit speziellen Zellen, die mit passenden Rezeptoren

ausgestattet sind.

Als antigenpräsentierend bezeichnet man eine Zelle (antigen presenting cell

APC), die intrazelluläre Peptidfragmente in Verbindung mit

MHC-Molekülen an ihrer Oberfläche an den Extrazellulärraum "präsentiert".

Damit können antigenspezifische Vorgänge angeregt werden - durch

Kontakt mit speziellen Zellen, die mit passenden Rezeptoren

ausgestattet sind.  T-Lymphozyten

reagieren nicht direkt auf die Anwesenheit von Antigenen: Sie benötigen

die Präsentation des Antigens durch andere Zellen - T-Zellen erkennen Antigene nur in Kombination mit MHC (MHC-Restriktion,

T-Lymphozyten

reagieren nicht direkt auf die Anwesenheit von Antigenen: Sie benötigen

die Präsentation des Antigens durch andere Zellen - T-Zellen erkennen Antigene nur in Kombination mit MHC (MHC-Restriktion,  Abbildung) zusammen mit Hilfsfaktoren.

Abbildung) zusammen mit Hilfsfaktoren.

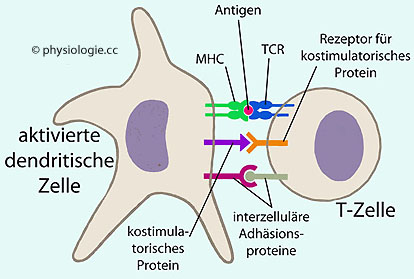

Abbildung: Erkennung proteolytischer Fragmente über MHC-TCR-Interaktion

Abbildung: Erkennung proteolytischer Fragmente über MHC-TCR-Interaktion

Antigenpräsentation wird durch die Anwesenheit von Mikroben verstärkt - das ist einer der Gründe, warum das Immunsystem auf Mikroben stärker reagiert als auf (harmlose) nichtmikrobielle Stoffe.

So exprimieren viele antigenpräsentierende Zellen Sensormoleküle wie TLRs

und fahren bei Mikrobenkontakt die Ausbildung von MHC- und Costimulatormolekülen hoch. Dazu kommen noch weitere Mechanismen,

welche die Immunantwort auf mikrobielle Reize intensivieren. Dieser

komplexe Aktivierungsmechanismus erklärt auch die Wirkung von Adjuvantien, das sind Stoffe, welche die lymphozytäre Reaktionen auf (gereinigte) Protein-Antigene verstärken.

Antigenpräsentation wird durch die Anwesenheit von Mikroben verstärkt - das ist einer der Gründe, warum das Immunsystem auf Mikroben stärker reagiert als auf (harmlose) nichtmikrobielle Stoffe.

So exprimieren viele antigenpräsentierende Zellen Sensormoleküle wie TLRs

und fahren bei Mikrobenkontakt die Ausbildung von MHC- und Costimulatormolekülen hoch. Dazu kommen noch weitere Mechanismen,

welche die Immunantwort auf mikrobielle Reize intensivieren. Dieser

komplexe Aktivierungsmechanismus erklärt auch die Wirkung von Adjuvantien, das sind Stoffe, welche die lymphozytäre Reaktionen auf (gereinigte) Protein-Antigene verstärken. Professionelle APCs (professional antigen-presenting cells)

können Antigene rasch phagozytieren (dendritische Zellen, Makrophagen) oder rezeptorvermittelt endozytieren (B-Zellen)

und zu Fragmenten (Peptiden, auch Lipiden) abbauen. Professionelle APCs exprimieren (außer MHC-I) auch MHC-II: Damit sind

sie auf die Präsentation dieser Fragmente an T-Lymphozyten spezialisiert, die über entsprechende Rezeptorsysteme sowie Begleitfaktoren verfügen. So können Helfer- (CD4+) Lymphozyten aktiviert werden. Zusätzliche Wirkfaktoren der APCs sind Costimulatoren (diese sind, wie MHC, membrangebunden) und Zytokine wie z.B. Interferone. Zu professionellen APCs zählen auch Endothel- und einige

Epithelzellen (Thymus).

Professionelle APCs (professional antigen-presenting cells)

können Antigene rasch phagozytieren (dendritische Zellen, Makrophagen) oder rezeptorvermittelt endozytieren (B-Zellen)

und zu Fragmenten (Peptiden, auch Lipiden) abbauen. Professionelle APCs exprimieren (außer MHC-I) auch MHC-II: Damit sind

sie auf die Präsentation dieser Fragmente an T-Lymphozyten spezialisiert, die über entsprechende Rezeptorsysteme sowie Begleitfaktoren verfügen. So können Helfer- (CD4+) Lymphozyten aktiviert werden. Zusätzliche Wirkfaktoren der APCs sind Costimulatoren (diese sind, wie MHC, membrangebunden) und Zytokine wie z.B. Interferone. Zu professionellen APCs zählen auch Endothel- und einige

Epithelzellen (Thymus).

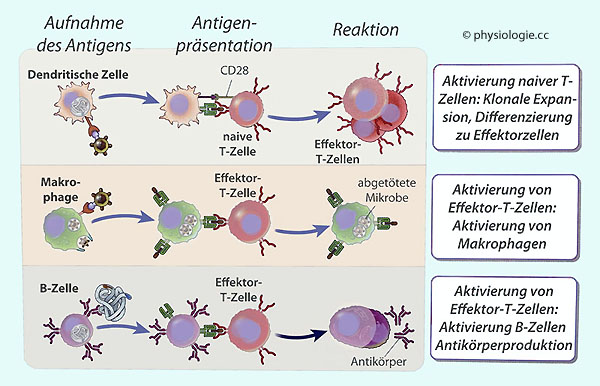

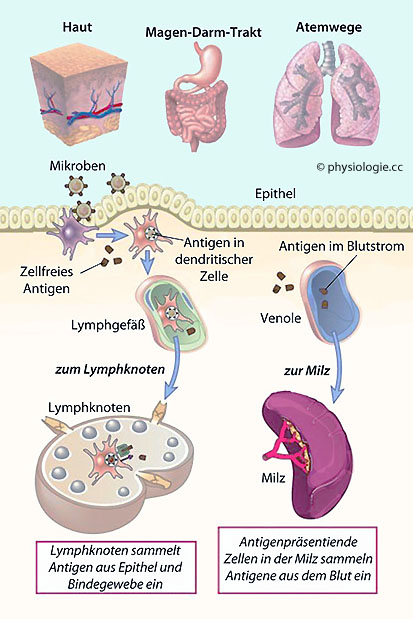

Abbildung: Funktionen professioneller antigenpräsentierender Zellen

Abbildung: Funktionen professioneller antigenpräsentierender Zellen

Antigenpräsentierende Zellen (APCs): Eigenschaften und Aufgaben Nach Abbas / Lichtman / Pillai, Cellular and Molecular Immunology, 9th ed 2018 |

|||

| Zelltyp |

Expression von MHC-II |

Expression von Kostimulatoren |

Hauptfunktion |

| Dendritische Zellen |

konstitutiv mit Reifung zunehmend |

konstitutiv verstärkt durch TLR-Signale |

Priming: Naive T-Zellen werden zu T-Zell-Antwort veranlasst |

| Makrophagen |

sehr gering, durch IFN-γ und T-Zellen (CD40-CD40L) angeregt |

angeregt durch TLR-Signale, IFN-γ, CD40-CD40L- Interaktion |

Antigenpräsentation an Effektor-CD4+- Zellen (Abtötung phagozytierter Mikroben) |

| B-Lymphozyten |

konstitutiv steigt mit IL-4, Verknüpfung von Antigenrezeptoren, CD40-CD40L- Interaktion |

Steigt mit CD40-CD40L- Interaktion, Verknüpfung von Antigenrezeptoren |

Antigenpräsentation an Helfer-CD4+- Zellen (Interaktion Helfer-T- / B- Zellen) |

| Gefäßendothel Mesenchym einige Epithelien |

konstitutiv durch IFN-γ anregbar |

niedrig oder nicht vorhanden |

Aktivierung antigenspezifischer T-Zellen (?) |

Virusinfizierte oder Krebszellen aktivieren zytotoxische Lymphozyten (CD8+), professionelle

antigenpräsentierende Zellen aktivieren Helfer-T-Zellen (CD4+).

Virusinfizierte oder Krebszellen aktivieren zytotoxische Lymphozyten (CD8+), professionelle

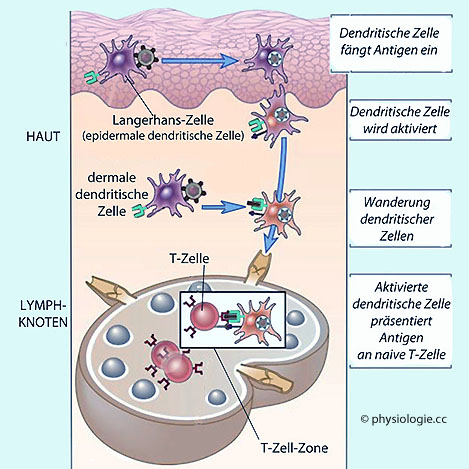

antigenpräsentierende Zellen aktivieren Helfer-T-Zellen (CD4+). (DC, dendritic cells) "fangen" Mikroben und Protein-Antigene ein, die durch epitheliale Barrieren in

den Körper gelangt sind, bauen sie zu Peptidfragmenten ab und

präsentieren diese anschließend - im zuständigen lymphatischen Gewebe -

über MHC-Proteine an

T-Lymphozyten. Diese teils mobilen, teils stationären Zellen finden sich vor allem in lymphatischem Gewebe,

Schleimhäuten und Organparenchym. Sie präsentieren Antigene an naive T-Zellen, modulieren deren Differenzierung und verfügen im Vergleich zu Makrophagen nur über eine geringe lysosomale Abbaukapazität.

(DC, dendritic cells) "fangen" Mikroben und Protein-Antigene ein, die durch epitheliale Barrieren in

den Körper gelangt sind, bauen sie zu Peptidfragmenten ab und

präsentieren diese anschließend - im zuständigen lymphatischen Gewebe -

über MHC-Proteine an

T-Lymphozyten. Diese teils mobilen, teils stationären Zellen finden sich vor allem in lymphatischem Gewebe,

Schleimhäuten und Organparenchym. Sie präsentieren Antigene an naive T-Zellen, modulieren deren Differenzierung und verfügen im Vergleich zu Makrophagen nur über eine geringe lysosomale Abbaukapazität. Während der Embrygenese und postnatal wandern Vorläuferzellen in

nicht-lymphatische Gewebe aus (äußere und innere Oberflächen,

Organgewebe) und werden zu unreifen DC (immature dendritic cells).

Während der Embrygenese und postnatal wandern Vorläuferzellen in

nicht-lymphatische Gewebe aus (äußere und innere Oberflächen,

Organgewebe) und werden zu unreifen DC (immature dendritic cells). Unreife DC sammeln Antigene ein: Über ihre Verästelungen nehmen sie fortlaufend

gelöste Proteine via Makropinozytose auf - mittels aktinreicher Membraneinstülpungen (cytoplasmic ruffles), die sich über den pinozytierten Molekülen schließen (Bildung von Phagolysosomen) - und verarbeiten diese.

Unreife DC sammeln Antigene ein: Über ihre Verästelungen nehmen sie fortlaufend

gelöste Proteine via Makropinozytose auf - mittels aktinreicher Membraneinstülpungen (cytoplasmic ruffles), die sich über den pinozytierten Molekülen schließen (Bildung von Phagolysosomen) - und verarbeiten diese.  Dendritische Zellen überprüfen

pro Stunde etwa das Vierfache ihres eigenen Zellvolumens.

Dendritische Zellen überprüfen

pro Stunde etwa das Vierfache ihres eigenen Zellvolumens. Dann reifen sie (mature dendritic cells), entweder durch ein inneres Programm oder durch das Erkennen pathogener molekularer Muster.

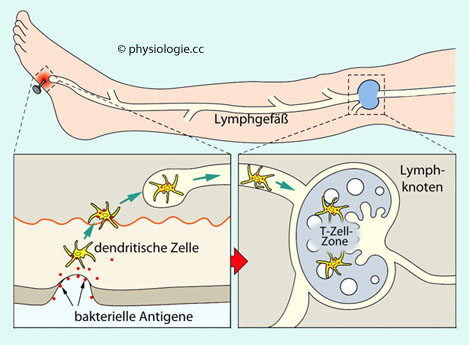

Dann reifen sie (mature dendritic cells), entweder durch ein inneres Programm oder durch das Erkennen pathogener molekularer Muster. Dabei werden sie mobiler und exprimieren Zytokinrezeptoren (wie CCR7:

Chemokinrezeptor 7). Bindung von Liganden (wie CCL21: Chemokinligand

21) ermöglicht ihnen den Eintritt in Lymphgefäße und Lymphknoten (in

den T-Zell-reichen Parakortex).

Dabei werden sie mobiler und exprimieren Zytokinrezeptoren (wie CCR7:

Chemokinrezeptor 7). Bindung von Liganden (wie CCL21: Chemokinligand

21) ermöglicht ihnen den Eintritt in Lymphgefäße und Lymphknoten (in

den T-Zell-reichen Parakortex). Hier präsentieren sie "ihren" Antikörper an T-Zellen, was Abwehr

(Entzündung) oder Toleranz, sowie die Bildung von Gedächtniszellen

anregt.

Hier präsentieren sie "ihren" Antikörper an T-Zellen, was Abwehr

(Entzündung) oder Toleranz, sowie die Bildung von Gedächtniszellen

anregt. Angeregte T-Zellen begeben sich u.a. zum Ursprung der Antigene (homing)

und regen die Bereitstellung weiterer DC an - das verstärkt den

jeweiligen immunologischen Vorgang.

Angeregte T-Zellen begeben sich u.a. zum Ursprung der Antigene (homing)

und regen die Bereitstellung weiterer DC an - das verstärkt den

jeweiligen immunologischen Vorgang.

Abbildung: Dendritische Zellen im Einsatz

Abbildung: Dendritische Zellen im Einsatz

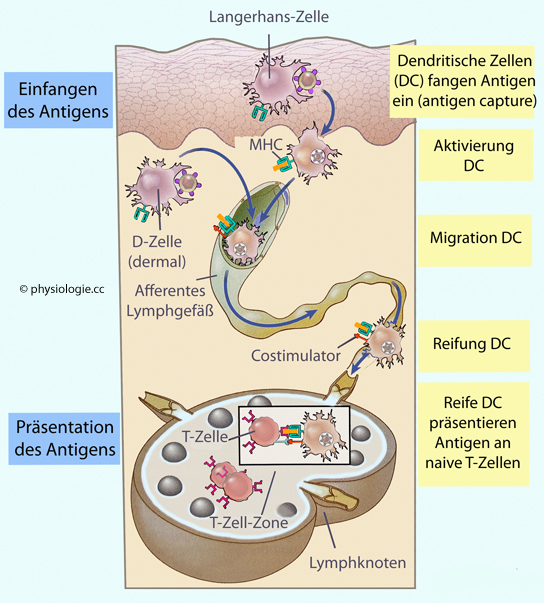

Abbildung). Dabei steigern dendritische Zellen

nicht nur die Expression von MHC, sondern sie bilden auch Costimulatoren,

die zur Auslösung lymphozytärer Reaktionen erforderlich sind.

Abbildung). Dabei steigern dendritische Zellen

nicht nur die Expression von MHC, sondern sie bilden auch Costimulatoren,

die zur Auslösung lymphozytärer Reaktionen erforderlich sind.

Abbildung: Dendritische Zellen: Phagozytose und Antigenpräsentation

Abbildung: Dendritische Zellen: Phagozytose und Antigenpräsentation

Dendritische Zellen präsentieren Antigene sowohl an Helfer- als auch an zytotoxische

T-Zellen. Ihre Wirkung trägt auch zum Schutz vor Autoimmunität bei: Unreif gebliebene dendritische Zellen (iDC: immature dendritic cells)

produzieren im lymphatischen Gewebe

entzündungshemmende Zytokine (TGF-ß, IL-10) und fördern die Entwicklung

von Treg-Zellen - das erhält und vertieft die immunologische Selbsttoleranz.

Dendritische Zellen präsentieren Antigene sowohl an Helfer- als auch an zytotoxische

T-Zellen. Ihre Wirkung trägt auch zum Schutz vor Autoimmunität bei: Unreif gebliebene dendritische Zellen (iDC: immature dendritic cells)

produzieren im lymphatischen Gewebe

entzündungshemmende Zytokine (TGF-ß, IL-10) und fördern die Entwicklung

von Treg-Zellen - das erhält und vertieft die immunologische Selbsttoleranz. Klassische

(konventionelle) dendritische Zellen sind der führende Typus. Sie

suchen ihre Umgebung konstant nach mikrobiellen Proteinen ab, die durch

Epithelien gedrungen sind, oder mittels Pseudopodien durch

Epithelbarrieren hindurch (z.B. im Darmlumen), verarbeiten diese und

präsentieren Antigene an T-Zellen, was sehr effiziente Reaktionen

auslöst. Dendritische Zellen werden durch eine Kombination von

Rezeptorsignalen und Zytokinen aktiviert, was sie u.a. zu Migration

veranlasst. Klassische dendritische Zellen zeigen verschiedene Expressionsmuster ihrer Marker, was weitere Spezifizierung ermöglicht.

Klassische

(konventionelle) dendritische Zellen sind der führende Typus. Sie

suchen ihre Umgebung konstant nach mikrobiellen Proteinen ab, die durch

Epithelien gedrungen sind, oder mittels Pseudopodien durch

Epithelbarrieren hindurch (z.B. im Darmlumen), verarbeiten diese und

präsentieren Antigene an T-Zellen, was sehr effiziente Reaktionen

auslöst. Dendritische Zellen werden durch eine Kombination von

Rezeptorsignalen und Zytokinen aktiviert, was sie u.a. zu Migration

veranlasst. Klassische dendritische Zellen zeigen verschiedene Expressionsmuster ihrer Marker, was weitere Spezifizierung ermöglicht. Plasmazellähnliche (plasmazytoide) dendritische

Zellen nehmen in aktivierter Form

eine ähnliche Gestalt wie Plasmazellen an (daher der Name), sie finden sich in Blut und Geweben. Ihre Vorläufer stammen ebenfalls aus dem Knochenmark. Plasmazytoide dendritische

Zellen exprimieren Toll-like

und andere mustererkennende Rezeptoren, an die mikrobielle Produkte

binden und die Zellen stimulieren. Wenn sie Kontakt mit Viren haben,

produzieren sie Typ-I-Interferone (sie

sind die führenden Interferon-I-Produzenten im Körper). Eingefangene Mikroben und Antigene bringen sie zur Milz, präsentieren sie an naive T-Zellen und initiieren adaptive Immunantworten auf

Proteinantigene. Sie sind mit einer hohen Dichte an MHC in ihrer

Membran wirksamer als andere antigenpräsentierende Zellen (wie

Monozyten oder B-Zellen).

Plasmazellähnliche (plasmazytoide) dendritische

Zellen nehmen in aktivierter Form

eine ähnliche Gestalt wie Plasmazellen an (daher der Name), sie finden sich in Blut und Geweben. Ihre Vorläufer stammen ebenfalls aus dem Knochenmark. Plasmazytoide dendritische

Zellen exprimieren Toll-like

und andere mustererkennende Rezeptoren, an die mikrobielle Produkte

binden und die Zellen stimulieren. Wenn sie Kontakt mit Viren haben,

produzieren sie Typ-I-Interferone (sie

sind die führenden Interferon-I-Produzenten im Körper). Eingefangene Mikroben und Antigene bringen sie zur Milz, präsentieren sie an naive T-Zellen und initiieren adaptive Immunantworten auf

Proteinantigene. Sie sind mit einer hohen Dichte an MHC in ihrer

Membran wirksamer als andere antigenpräsentierende Zellen (wie

Monozyten oder B-Zellen).  Ruhende (unreife) klassische dendritische Zellen vermitteln - über unterschiedliche Mechanismen - Toleranz gegen Selbst-Antigene.

Ruhende (unreife) klassische dendritische Zellen vermitteln - über unterschiedliche Mechanismen - Toleranz gegen Selbst-Antigene.

Abbildung: Dendritische Zellen aktivieren T-Zellen

Abbildung: Dendritische Zellen aktivieren T-Zellen

Abbildung: Wege, auf denen das Antigen das "eigentliche Innere" des Körpers betritt

Abbildung: Wege, auf denen das Antigen das "eigentliche Innere" des Körpers betritt

Abbildung). Mikrobielle Antigene können natürlich auch aus infiziertem Gewebe in die Blutbahn gelangt sein.

Abbildung). Mikrobielle Antigene können natürlich auch aus infiziertem Gewebe in die Blutbahn gelangt sein. ),

mit denen sie Mikroben bzw. deren Proteine binden und endozytieren,

aber kaum zur T-Zell-Aktivierung geeignete Moleküle; ihre

MHC-II-Moleküle (etwa eine Million an der Zahl) haben eine

Halbwertszeit von ca. 10 Stunden.

),

mit denen sie Mikroben bzw. deren Proteine binden und endozytieren,

aber kaum zur T-Zell-Aktivierung geeignete Moleküle; ihre

MHC-II-Moleküle (etwa eine Million an der Zahl) haben eine

Halbwertszeit von ca. 10 Stunden.

Abbildung: Dendritische Zellen fangen Antigene ein und präsentieren sie

Abbildung: Dendritische Zellen fangen Antigene ein und präsentieren sie

Abbildung).

Abbildung).

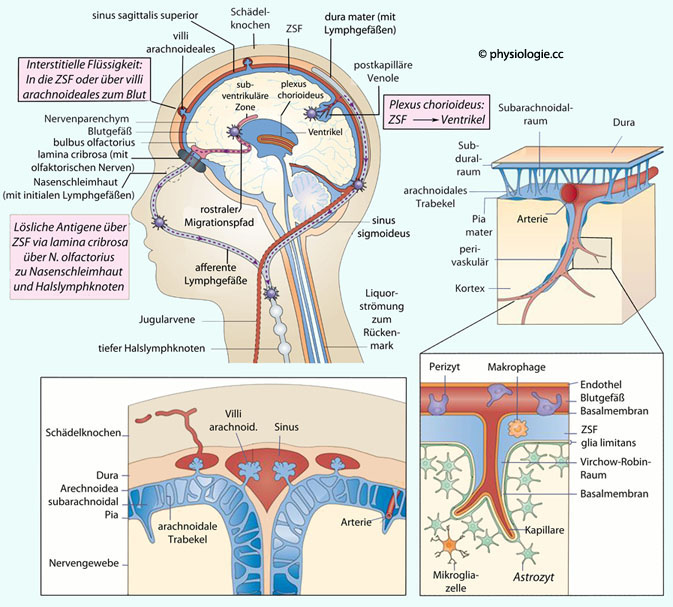

Abbildung: Antigene aus dem Gehirn gelangen zu Stationen der Immunabwehr

Abbildung: Antigene aus dem Gehirn gelangen zu Stationen der Immunabwehr

VIP findet sich im Gehirn und in einigen vegetativen Nerven. So spielt es eine wichtige Rolle im nucl. suprachiasmaticus,

wo die "zirkadiane Uhr" des Körpers sitzt und VIP an der

Synchronisierung dieses cirdadian pacemaker mit dem

Hell-Dunkel-Zyklus der Umwelt beteiligt ist.

VIP findet sich im Gehirn und in einigen vegetativen Nerven. So spielt es eine wichtige Rolle im nucl. suprachiasmaticus,

wo die "zirkadiane Uhr" des Körpers sitzt und VIP an der

Synchronisierung dieses cirdadian pacemaker mit dem

Hell-Dunkel-Zyklus der Umwelt beteiligt ist.  MSH

(Melanotropine) befinden sich in Hypothalamus und

Hypophysenzwischenlappen, sie regulieren die Melaninsynthese, begrenzen

aber auch die pyrogene Reaktion (Fieber) und sind an diversen

hypothalamischen Funktionen (sexuell, trophisch) beteiligt. MSH und

ACTH haben ein gemeinsames Vorläufermolekül: Pro-opiomelanocortin (POMC).

MSH

(Melanotropine) befinden sich in Hypothalamus und

Hypophysenzwischenlappen, sie regulieren die Melaninsynthese, begrenzen

aber auch die pyrogene Reaktion (Fieber) und sind an diversen

hypothalamischen Funktionen (sexuell, trophisch) beteiligt. MSH und

ACTH haben ein gemeinsames Vorläufermolekül: Pro-opiomelanocortin (POMC). und freien

Radikalen in Makrophagen und Mikroglia, das Zielgewebe wird so vor

Entzündung und zytotoxischen Wirkungen geschützt.

und freien

Radikalen in Makrophagen und Mikroglia, das Zielgewebe wird so vor

Entzündung und zytotoxischen Wirkungen geschützt.  (auch Hortega-Zellen

(auch Hortega-Zellen  oder Mesoglia) ist

ein sehr mobiler (durch das Gehirn patrouillierender) Teil des

Immunsystems; sie macht ~20% aller Gliazellen aus.

oder Mesoglia) ist

ein sehr mobiler (durch das Gehirn patrouillierender) Teil des

Immunsystems; sie macht ~20% aller Gliazellen aus.

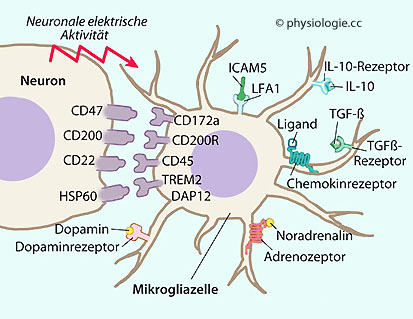

Abbildung: Neuron und Mikrogliazelle

Abbildung: Neuron und Mikrogliazelle Chemokine

Chemokine  DAP12, DNAX activation protein of 12 kDa, ein Adaptermolekül, das an zahlreiche Rezeptoren bindet

DAP12, DNAX activation protein of 12 kDa, ein Adaptermolekül, das an zahlreiche Rezeptoren bindet  HSP, Hitzeschockprotein

HSP, Hitzeschockprotein  ICAM, Intercellular adhesion molecule

ICAM, Intercellular adhesion molecule  IL, Interleukin

IL, Interleukin  LFA, Lymphocyte function-associated antigen

LFA, Lymphocyte function-associated antigen  TGF

TGF  TREM, Triggering receptor expressed on myeloid cells

TREM, Triggering receptor expressed on myeloid cells

Abbildung), und

Nervenzellen können Gliazellen über Transmitter (rot), Zytokine und

freie Adhäsionsmoleküle (grün) und direkten spezifischen Kontakt

hemmen (violett). Mikrogliazellen exprimieren auch den Rezeptor CSF1R, über den der Wachstumsfaktor M-CSF - sowie Interleukin 34 - das Wachstum und Überleben der Mikroglia ermöglichen.

Abbildung), und

Nervenzellen können Gliazellen über Transmitter (rot), Zytokine und

freie Adhäsionsmoleküle (grün) und direkten spezifischen Kontakt

hemmen (violett). Mikrogliazellen exprimieren auch den Rezeptor CSF1R, über den der Wachstumsfaktor M-CSF - sowie Interleukin 34 - das Wachstum und Überleben der Mikroglia ermöglichen. Mikrogliazellen überprüfen Neuronen fortlaufend auf

Intaktheit, ihre Fortsätze verändern in Minutenschnelle ihre Position,

Schäden werden behoben, abgestorbene Zellfragmente entsorgt. So erkennt

und entfernt die Mikroglia potentiell pathogene Substanzen aus dem

Nervengewebe. Neurotrophe

Substanzen werden gebildet und unterstützen gefährdete Nervenzellen;

ein Übermaß neuronaler Erregung wird abgepuffert.

Mikrogliazellen überprüfen Neuronen fortlaufend auf

Intaktheit, ihre Fortsätze verändern in Minutenschnelle ihre Position,

Schäden werden behoben, abgestorbene Zellfragmente entsorgt. So erkennt

und entfernt die Mikroglia potentiell pathogene Substanzen aus dem

Nervengewebe. Neurotrophe

Substanzen werden gebildet und unterstützen gefährdete Nervenzellen;

ein Übermaß neuronaler Erregung wird abgepuffert.

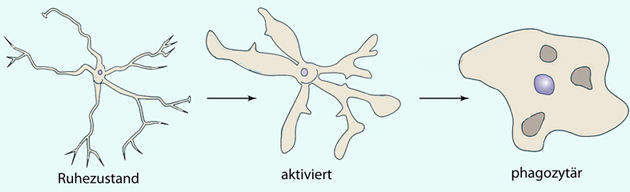

Abbildung: Mikrogliazellen - Status und Morphologie

Abbildung: Mikrogliazellen - Status und Morphologie

MHC-Restriktion: T-Zellen erkennen Antigene in Kombination mit MHC.

Alle kernhaltigen Zellen "präsentieren" Produkte aus ihrem zellulären

Proteinabbau auf diese Weise über MHC-I an zytotoxische (CD8+)

Lymphozyten. So werden sie kontinuierlich auf mögliche Infekte oder

krebsassoziierte Mutationen gescannt und - wenn dies zutrifft - durch

CD8+-Zellen eliminiert

MHC-Restriktion: T-Zellen erkennen Antigene in Kombination mit MHC.

Alle kernhaltigen Zellen "präsentieren" Produkte aus ihrem zellulären

Proteinabbau auf diese Weise über MHC-I an zytotoxische (CD8+)

Lymphozyten. So werden sie kontinuierlich auf mögliche Infekte oder

krebsassoziierte Mutationen gescannt und - wenn dies zutrifft - durch

CD8+-Zellen eliminiert "Antigenpräsentierend" im engeren Sinne (APC) sind Immunzellen; sie präsentieren Helfer- (CD4+)

Zellen lysosomale Abbauprodukte über MHC-II und veranlassen Lymphozyten

mit passenden Rezeptoren zu Effektorfunktionen. Dazu sind auch

membrangebundene Kostimulatoren sowie Zytokine erforderlich. Signale

von aktivierten T-Zellen verstärken ihrerseits bei Anwesenheit von

Mikroben die

Antigenpräsentation "Antigenpräsentierend" im engeren Sinne (APC) sind Immunzellen; sie präsentieren Helfer- (CD4+)

Zellen lysosomale Abbauprodukte über MHC-II und veranlassen Lymphozyten

mit passenden Rezeptoren zu Effektorfunktionen. Dazu sind auch

membrangebundene Kostimulatoren sowie Zytokine erforderlich. Signale

von aktivierten T-Zellen verstärken ihrerseits bei Anwesenheit von

Mikroben die

Antigenpräsentation Dendritische Zellen binden Mikroben und Antigene, die durch epitheliale

Barrieren gedrungen sind - stündlich überprüfen sie mittels

mustererkennender Rezeptoren ein Mehrfaches ihres eigenen Zellvolumens.

Sie präsentieren diese in lymphatischem Gewebe ("Melderzellen") an

naive T-Zellen, die zu Effektorzellen heranreifen, falls ihre

Rezeptoren mit dem präsentierten Antigen zusammenpassen. Aktivierte

dendritische Zellen leben nur wenige Tage (Selbstbegrenzung)

Dendritische Zellen binden Mikroben und Antigene, die durch epitheliale

Barrieren gedrungen sind - stündlich überprüfen sie mittels

mustererkennender Rezeptoren ein Mehrfaches ihres eigenen Zellvolumens.

Sie präsentieren diese in lymphatischem Gewebe ("Melderzellen") an

naive T-Zellen, die zu Effektorzellen heranreifen, falls ihre

Rezeptoren mit dem präsentierten Antigen zusammenpassen. Aktivierte

dendritische Zellen leben nur wenige Tage (Selbstbegrenzung) Die Blut-Hirn-Schranke gestattet nur einen sehr limitierten Durchtritt

von Stoffen zwischen den Endothelzellen des ZNS (Schutzfunktion). Tight

junctions zwischen diesen verhindern parazellulären Transport. Bei

antigener Stimulation oder Entzündung setzen T-Helferzellen und

Makrophagen Neurotransmitter wie VIP und MSH frei, diese bewirken

Immuntoleranz und hemmen Autoaggression

Die Blut-Hirn-Schranke gestattet nur einen sehr limitierten Durchtritt

von Stoffen zwischen den Endothelzellen des ZNS (Schutzfunktion). Tight

junctions zwischen diesen verhindern parazellulären Transport. Bei

antigener Stimulation oder Entzündung setzen T-Helferzellen und

Makrophagen Neurotransmitter wie VIP und MSH frei, diese bewirken

Immuntoleranz und hemmen Autoaggression Antikörper können die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, daher ist das

Gehirn auf spezielle Immunität angewiesen: Zellen der Mikroglia

partoullieren durch das Nervengewebe, überprüfen Neuronen (mit denen

sie intensiven Signalaustausch pflegen) auf Intaktheit (Rezeptoren),

entfernen Zelltrümmer, haben Reparaturfunktion und bilden neurotrophe

Faktoren

Antikörper können die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, daher ist das

Gehirn auf spezielle Immunität angewiesen: Zellen der Mikroglia

partoullieren durch das Nervengewebe, überprüfen Neuronen (mit denen

sie intensiven Signalaustausch pflegen) auf Intaktheit (Rezeptoren),

entfernen Zelltrümmer, haben Reparaturfunktion und bilden neurotrophe

Faktoren |