Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Gastrointestinales System

Gastrointestinales System

Cadherin: calcium-adhering - Ca++-abhängig, bewirkt Zellkontakt

Cadherin: calcium-adhering - Ca++-abhängig, bewirkt Zellkontakt| Magen-Darm-Schleimhaut nimmt Nahrungsstoffe über eine große Austauschfläche (~200 m2) in das "eigentliche Innere"

des Körpers auf. Vor physiko-chemischen und biologischen

Gefahren (Toxine, Mikroorganismen, Parasiten) schützen Ansäuerung (Magen), Schleimbildung und immunologische

Abwehr (Enzyme, sekretorische Antikörper, GALT: Gut-associated lymphatic tissue) - die sogenannte Darmbarriere. Die Darmflora (etwa 100 Billionen Bakterien,

Archaeen, Eukaryoten) ist ein komplexes

Ökosystem mit einem ziemlich individualspezifischen Muster. Ihre Aktivität wirkt sich

auf Gesundheit und Stimmungslage aus. Komplexe Nahrungsstoffe (Fremdeiweiß) sind potentielle Antigene. Die gastrointestinalen Immunmechanismen müssen so ausgelegt sein, dass sie einerseits biologischen Schutz bieten, andererseits keine Unverträglichkeitsreaktionen auf Nahrungskomponenten auftreten. Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt detektieren mechanische und chemische Reize; das löst Sekretion, Kontraktion, Hormonsekretion aus. Ein Teil der Information wird neuroendokrin bis zum Gehirn weitergeleitet und beeinflusst u.a. Hunger- und Sattheitsgefühle. Das gastrointestinale System trägt wesentlich zur Kreislaufregulation bei. Es kann einen beträchtlichen Anteil des Blutvolumens speichern und bei hohem Sympathikustonus dem Kreislauf bereitstellen - durch Drosselung der arteriellen Durchblutung und Kontraktion der zahlreichen Venen. Das befördert Blut aus dem Splanchnikusbereich, erhöht den venösen Rückstrom und stabilisiert die Herzleistung. |

Resorptionsoberfläche

Resorptionsoberfläche  Immunologische Besonderheiten

Immunologische Besonderheiten  Kreislaufwirksamkeit

Kreislaufwirksamkeit  Enteroendokrine Zellen

Enteroendokrine Zellen  Neurohumorales System, "Verdauungshormone"

Neurohumorales System, "Verdauungshormone"  Sensorik und autonom-nervöse Versorgung

Sensorik und autonom-nervöse Versorgung  Zöliakie

Zöliakie

Nährstoffe

Nährstoffe  Assimilation

Assimilation  Peyer-Plaques

Peyer-Plaques

Core messages

Core messages

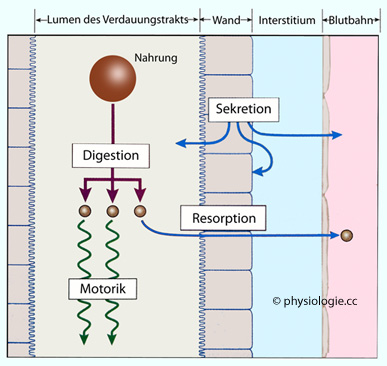

Abbildung: Funktionen des Verdauungssystems

Abbildung: Funktionen des Verdauungssystems

Abbildung):

Abbildung):

Als Verdauung (digestion)

bezeichnet man das mechanische und chemische Aufteilen großer,

unlöslicher Nahrungsbestandteile zu kleinen, wasserlöslichen

Bruchstücken

Als Verdauung (digestion)

bezeichnet man das mechanische und chemische Aufteilen großer,

unlöslicher Nahrungsbestandteile zu kleinen, wasserlöslichen

Bruchstücken Resorption (absorption) ist die Aufnahme der aufgeschlossenen Bruchstücke über Mucosaepithel, Interstitium und Endothelien in den Blutkreislauf

Resorption (absorption) ist die Aufnahme der aufgeschlossenen Bruchstücke über Mucosaepithel, Interstitium und Endothelien in den Blutkreislauf Motorik (motility) ist der Transport und die Durchmischung des Darminhalts;

Motorik (motility) ist der Transport und die Durchmischung des Darminhalts; Sekretion ist die Freisetzung von Verdauungssäften für die Unterstützung der

Motilität (Viskositätssenkung), den Schutz

der Darmwand (Immunfunktion) sowie für die Verdauung (Aufschließen

der Nahrung durch Säurewirkung und Enzyme). Auch Mediatorstoffe werden

sezerniert und wirken auf Nachbarzellen (parakrin) oder werden in die

Blutbahn abgegeben (Hormone).

Sekretion ist die Freisetzung von Verdauungssäften für die Unterstützung der

Motilität (Viskositätssenkung), den Schutz

der Darmwand (Immunfunktion) sowie für die Verdauung (Aufschließen

der Nahrung durch Säurewirkung und Enzyme). Auch Mediatorstoffe werden

sezerniert und wirken auf Nachbarzellen (parakrin) oder werden in die

Blutbahn abgegeben (Hormone). ein Sinnesorgan (Chemorezeptoren, Mechanorezeptoren, Osmorezeptoren,

Nozizeptoren),

ein Sinnesorgan (Chemorezeptoren, Mechanorezeptoren, Osmorezeptoren,

Nozizeptoren),  ein Ort der Begegnung mit Faktoren der Außenwelt (mit

Nahrung und Getränken aufgenommene Substanzen, Mikroben, Parasiten - Immunfunktion),

ein Ort der Begegnung mit Faktoren der Außenwelt (mit

Nahrung und Getränken aufgenommene Substanzen, Mikroben, Parasiten - Immunfunktion),

ein Hormonproduzent (ein endokrines Organ),

ein Hormonproduzent (ein endokrines Organ), ein wichtiges Kreislauforgan (Blutspeicher bzw. -reservoir, starke Perfusion), und

ein wichtiges Kreislauforgan (Blutspeicher bzw. -reservoir, starke Perfusion), und  mit Leber, Pankreas und (falls man sie dem GI-Trakt zuordnet) Milz enthält es zentrale Anhangsorgane im Dienst von Metabolismus und Immunabwehr.

mit Leber, Pankreas und (falls man sie dem GI-Trakt zuordnet) Milz enthält es zentrale Anhangsorgane im Dienst von Metabolismus und Immunabwehr. Darm: idg. Wurzel *ter-, durchbohren ("Loch")

Darm: idg. Wurzel *ter-, durchbohren ("Loch")

Abbildung: Gastrointestinales System (schematisch)

Abbildung: Gastrointestinales System (schematisch)

Das enteroendokrine

System: "Verdauungshormone" aus dem Darm übermitteln Information an

andere Stellen des GI-Systems sowie an das Zentralnervensystem

Das enteroendokrine

System: "Verdauungshormone" aus dem Darm übermitteln Information an

andere Stellen des GI-Systems sowie an das Zentralnervensystem Das Darmnervensystem verwaltet lokale Reflexe (z.B. die

Peristaltik), steuert Sekretion und Motorik und steht mit dem

restlichen Nervensystem in reziproker Verbindung

Das Darmnervensystem verwaltet lokale Reflexe (z.B. die

Peristaltik), steuert Sekretion und Motorik und steht mit dem

restlichen Nervensystem in reziproker Verbindung Das Immunsystem

des Darms ist ein Zentrum der mikrobiologischen Prüfung, angeborenen und

adaptiven Abwehr, aber auch Mäßigung (Verhinderung überschießender

Immunreaktionen z.B. auf Nahrungsmittelkomponenten).

Das Immunsystem

des Darms ist ein Zentrum der mikrobiologischen Prüfung, angeborenen und

adaptiven Abwehr, aber auch Mäßigung (Verhinderung überschießender

Immunreaktionen z.B. auf Nahrungsmittelkomponenten). Das

Verdauungssystem weist die größte Ansammlung an lymphoidem Gewebe im

Körper auf - wegen seiner enormen Kontaktfläche zur Außenwelt und der

Notwendigkeit, Pathogene wirksam zu bekämpfen.

Das

Verdauungssystem weist die größte Ansammlung an lymphoidem Gewebe im

Körper auf - wegen seiner enormen Kontaktfläche zur Außenwelt und der

Notwendigkeit, Pathogene wirksam zu bekämpfen. Durchmischung und Weiterbewegung des Darminhalts

Durchmischung und Weiterbewegung des Darminhalts Sekretion (Gleitfähigkeit, Schutz der Schleimhaut, Resorptionshilfe)

Sekretion (Gleitfähigkeit, Schutz der Schleimhaut, Resorptionshilfe) Immunologische Funktionen

Immunologische Funktionen  Aufschließung (Ansäuerung), Pufferung

Aufschließung (Ansäuerung), Pufferung Chemosensitivität: Analyse der Zusammensetzung des Chymus (Speisebreis) mittels Rezeptoren

Chemosensitivität: Analyse der Zusammensetzung des Chymus (Speisebreis) mittels Rezeptoren Bildung von Mediatorstoffen und Hormonen

Bildung von Mediatorstoffen und Hormonen Kreislaufwirksamkeit (Blutspeicherung)

Kreislaufwirksamkeit (Blutspeicherung)

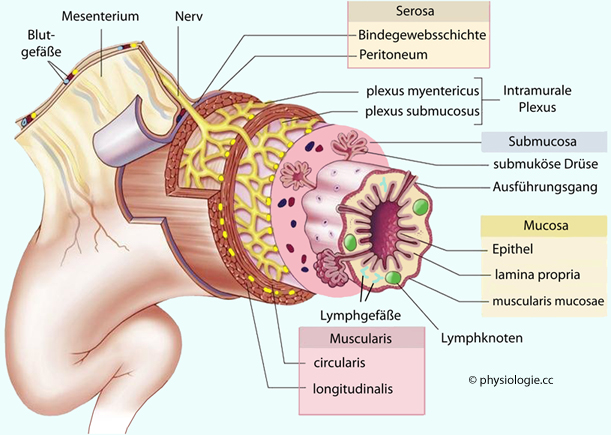

Abbildung: Aufbau der Darmwand

Abbildung: Aufbau der Darmwand

Auf der luminalen Seite des Darms liegt die Mucosa; auf der Gegenseite die (mit Peritonealepithel ausgekleidete) Serosa, die möglichst widerstandsfreie Beweglichkeit im Bauchraum erlauben soll. Auf der luminalen Seite der Mucosaepithelzellen liegt deren apikale

Membran (die Stoffe aus dem Darmlumen resorbiert und zur

Oberflächenvergrößerung einen Bürstensaum aufweist), auf der blutnahen

Seite die basolaterale Membran.

Auf der luminalen Seite des Darms liegt die Mucosa; auf der Gegenseite die (mit Peritonealepithel ausgekleidete) Serosa, die möglichst widerstandsfreie Beweglichkeit im Bauchraum erlauben soll. Auf der luminalen Seite der Mucosaepithelzellen liegt deren apikale

Membran (die Stoffe aus dem Darmlumen resorbiert und zur

Oberflächenvergrößerung einen Bürstensaum aufweist), auf der blutnahen

Seite die basolaterale Membran. Nährstoffe (nutrients) sind organische und anorganische Moleküle, welche Wachstum und Überleben des Organismus sichern. Man teilt sie ein in Wasser, Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Lipide, Proteine), Mineralien, Vitamine und Spurenelemente. Benötigt werden Nährstoffe für drei Hauptzwecke:

Nährstoffe (nutrients) sind organische und anorganische Moleküle, welche Wachstum und Überleben des Organismus sichern. Man teilt sie ein in Wasser, Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Lipide, Proteine), Mineralien, Vitamine und Spurenelemente. Benötigt werden Nährstoffe für drei Hauptzwecke:  Energieversorgung,

Energieversorgung,  Bausteine für Synthese,

Bausteine für Synthese,  Unterstützung des Metabolismus (Stoffwechsels).

Unterstützung des Metabolismus (Stoffwechsels). Recommended Dietary (Daily) Allowances (RDA) / Adequate Intake (AI),

das ist der (nach aktuellem Stand der Wissenschaft) für 98% aller

gesunden Menschen (einer bestimmten Alters- bzw. Geschlechtsgruppe) als

ausreichend angesehene tägliche Bedarf an essentiellen Nährstoffen.

Recommended Dietary (Daily) Allowances (RDA) / Adequate Intake (AI),

das ist der (nach aktuellem Stand der Wissenschaft) für 98% aller

gesunden Menschen (einer bestimmten Alters- bzw. Geschlechtsgruppe) als

ausreichend angesehene tägliche Bedarf an essentiellen Nährstoffen. Tolerable upper intake levels (UL), die Obergrenze der als noch nicht gesundheitsschädlich angesehenen täglichen Zufuhr.

Tolerable upper intake levels (UL), die Obergrenze der als noch nicht gesundheitsschädlich angesehenen täglichen Zufuhr. Estimated average requirement (EAR), der

(nach

aktuellem Stand der Wissenschaft) für 50% aller gesunden Menschen einer

bestimmten Alters- bzw. Geschlechtsgruppe als ausreichend

angesehene tägliche Bedarf an essentiellen Nährstoffen.

Estimated average requirement (EAR), der

(nach

aktuellem Stand der Wissenschaft) für 50% aller gesunden Menschen einer

bestimmten Alters- bzw. Geschlechtsgruppe als ausreichend

angesehene tägliche Bedarf an essentiellen Nährstoffen. Über Transportsysteme s. dort

Über Transportsysteme s. dort Über die Polarität epithelialer Zellen (apikale vs. basolaterale Membran) s. dort

Über die Polarität epithelialer Zellen (apikale vs. basolaterale Membran) s. dort

Abbildung: Darmoberfläche

Abbildung: Darmoberfläche

Unter Assimilation versteht man die Gesamtheit der digestiven (aufschließenden) und absorptiven / resorptiven Vorgänge im Darm. Sie kann in vier konsekutive Mechanismen untergliedert werden:

Unter Assimilation versteht man die Gesamtheit der digestiven (aufschließenden) und absorptiven / resorptiven Vorgänge im Darm. Sie kann in vier konsekutive Mechanismen untergliedert werden: Intraluminale

Intraluminale

Phase (lumen: Innenraum von Hohlorganen) -

Verdauung im Darmrohr, insbesondere durch pankreatische Enzyme

Phase (lumen: Innenraum von Hohlorganen) -

Verdauung im Darmrohr, insbesondere durch pankreatische Enzyme Bürstensaumphase - Stoffe werden im Bereich der Mikrovilli weiter abgebaut, um apikal resorbiert werden zu können

Bürstensaumphase - Stoffe werden im Bereich der Mikrovilli weiter abgebaut, um apikal resorbiert werden zu können Intrazelluläre Phase - weitere Spaltung, z.B. von di- bis polymeren Molekülen, in der Mukosazelle, sowie Transport durch die Zelle

Intrazelluläre Phase - weitere Spaltung, z.B. von di- bis polymeren Molekülen, in der Mukosazelle, sowie Transport durch die Zelle Basolateralmembranphase - dient dem Transport durch die basolaterale Membran zu Pfortader und Lymphgefäßen (teils energieverbrauchend).

Basolateralmembranphase - dient dem Transport durch die basolaterale Membran zu Pfortader und Lymphgefäßen (teils energieverbrauchend).| Verweildauer des Chymus |

|||

| Ösophagus |

Magen |

Dünndarm |

Dickdarm |

| ~10 Sekunden |

bis zu 3 h |

bis zu 7 h |

bis zu 70 h |

Abbildung: Apikale und basolaterale Transportsysteme in einer Mucosazelle des Ileums

Abbildung: Apikale und basolaterale Transportsysteme in einer Mucosazelle des Ileums  vgl. dort

vgl. dort BA = Gallensäure (Anion)

BA = Gallensäure (Anion)  CA = Carboanhydrase

CA = Carboanhydrase  G = Glucose / Galactose

G = Glucose / Galactose  OP = Oligopeptid

OP = Oligopeptid

Die Oberfläche, die der Resorption zur Verfügung steht, würde bei einem glatten Darmrohr nur etwa 1/3 m2 betragen (

Die Oberfläche, die der Resorption zur Verfügung steht, würde bei einem glatten Darmrohr nur etwa 1/3 m2 betragen ( s. auch dort). Durch die makroskopischen Aufstülpungen der Kerckring-Falten

s. auch dort). Durch die makroskopischen Aufstülpungen der Kerckring-Falten  sowie Einfaltungen nach innen (Lieberkühn'sche Krypten) (

sowie Einfaltungen nach innen (Lieberkühn'sche Krypten) ( Abbildung unten) nimmt die Oberfläche um das Dreifache auf 1 m2 zu. Eine weitere Verzehnfachung - auf ~10 m2 - erfolgt durch die ca. 1 (0,5-1,6) mm langen Darmzotten (villi intestinales).

Abbildung unten) nimmt die Oberfläche um das Dreifache auf 1 m2 zu. Eine weitere Verzehnfachung - auf ~10 m2 - erfolgt durch die ca. 1 (0,5-1,6) mm langen Darmzotten (villi intestinales).| Oberflächenvergrößerung um den Faktor |

|

| Kerckring-Falten |

3-4 |

| Villi intestinales |

6-10 |

| Mikrovilli |

20-30 |

Abbildung); dieser Vorgang dauert 2-5 Tage (innerhalb dieser Zeit erneuert sich der gesamte villöse Epithelbesatz). Dabei spielt Glutamin als Stickstoffquelle für die Synthese von Nukleinbasen eine wichtige Rolle.

Abbildung); dieser Vorgang dauert 2-5 Tage (innerhalb dieser Zeit erneuert sich der gesamte villöse Epithelbesatz). Dabei spielt Glutamin als Stickstoffquelle für die Synthese von Nukleinbasen eine wichtige Rolle.

Abbildung: Erneuerung von Enterozyten

Abbildung: Erneuerung von Enterozyten

Zur Darmflora s. auch dort

Zur Darmflora s. auch dort

Abbildung: Intestinales Immunsystem

Abbildung: Intestinales Immunsystem Abbildung unten). Die Schleimbildung der Becherzellen

wird durch Acetylcholin angeregt.

Abbildung unten). Die Schleimbildung der Becherzellen

wird durch Acetylcholin angeregt.

im Rachenraum als Waldeyer-Ring

im Rachenraum als Waldeyer-Ring

(lymphatischer Rachenring - die Gesamtheit der Mandeln im

Hals-Rachen-Bereich): Rachenmandeln, Tubenmandeln (Eustachi-Röhre),

Gaumenmandeln (Tonsillen), Zungenmandeln

(lymphatischer Rachenring - die Gesamtheit der Mandeln im

Hals-Rachen-Bereich): Rachenmandeln, Tubenmandeln (Eustachi-Röhre),

Gaumenmandeln (Tonsillen), Zungenmandeln im Dünndarm (Peyer'sche Plaques) und

im Dünndarm (Peyer'sche Plaques) und  im Dickdarm

(Appendix).

im Dickdarm

(Appendix).

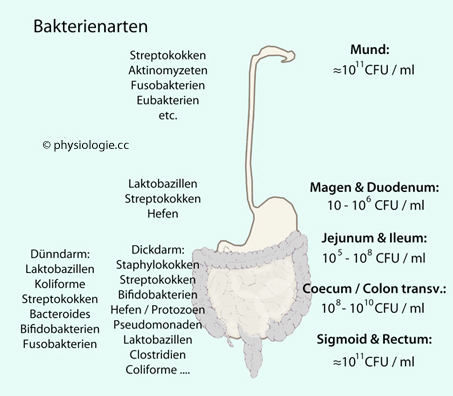

Abbildung: Häufigkeit und Arten von Mikroorganismen im Gastrointestinaltrakt

Abbildung: Häufigkeit und Arten von Mikroorganismen im Gastrointestinaltrakt

Abbildung) Die

Magensäure tötet die meisten Bakterien ab, sodass der Inhalt praktisch

steril ist; normalerweise findet man im Magen ~1 vitale Bakterie / g

Chymus (Helikobakter, Laktobacillus). Die Zahlen steigen nach peripher

enorm an: Duodenum, 103/g; Jejunum, 104/g; Ileum, 107/g; Colon, 1012/g. Auch die Art der beteiligten Bakterien unterscheidet sich je nach Darmabschnitt.

Abbildung) Die

Magensäure tötet die meisten Bakterien ab, sodass der Inhalt praktisch

steril ist; normalerweise findet man im Magen ~1 vitale Bakterie / g

Chymus (Helikobakter, Laktobacillus). Die Zahlen steigen nach peripher

enorm an: Duodenum, 103/g; Jejunum, 104/g; Ileum, 107/g; Colon, 1012/g. Auch die Art der beteiligten Bakterien unterscheidet sich je nach Darmabschnitt. ,

beteiligen sich an Schutz und Integrität der Darmschleimhaut.

Dazu zählen antimikrobielle Proteine, die sich u.a. in den Krypten ansammeln. Infektionsschützend wirken sekretorische

Antikörper (Klasse IgA)

und unspezifische Schutzfaktoren, u.a. eine muköse Auskleidung der

Darmschleimhaut. Der niedrige pH-Wert im Magen tut das seine.

Überreaktionen werden durch eine Art Allergieschutz des

darmassoziierten Gewebes (GALT) vermieden.

,

beteiligen sich an Schutz und Integrität der Darmschleimhaut.

Dazu zählen antimikrobielle Proteine, die sich u.a. in den Krypten ansammeln. Infektionsschützend wirken sekretorische

Antikörper (Klasse IgA)

und unspezifische Schutzfaktoren, u.a. eine muköse Auskleidung der

Darmschleimhaut. Der niedrige pH-Wert im Magen tut das seine.

Überreaktionen werden durch eine Art Allergieschutz des

darmassoziierten Gewebes (GALT) vermieden.

Abbildung:

Schleimhaut- Immunsystem im Darm des Menschen

Abbildung:

Schleimhaut- Immunsystem im Darm des Menschen B, B-Lymphozyt

B, B-Lymphozyt  DC, dendritische

Zelle

DC, dendritische

Zelle  FDC, follikuläre dendritische Zelle

FDC, follikuläre dendritische Zelle  HEV, hochendotheliale

Venole

HEV, hochendotheliale

Venole  J, J-Kette

J, J-Kette  M, M-Zelle

M, M-Zelle  MALT, Mukosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe (tissue)

MALT, Mukosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe (tissue)  mSC, membranständige sekretorische Komponente

mSC, membranständige sekretorische Komponente  pIgR, polymerer Ig-Rezeptor

pIgR, polymerer Ig-Rezeptor

sIgA,

sekretorisches IgA

sIgA,

sekretorisches IgA  sIgM, sekretorisches IgM

sIgM, sekretorisches IgM  T, T-Lymphozyt

T, T-Lymphozyt

Schleimproduzierende Becherzellen an der Spitze der Darmzotten. Diese produzieren stark glykosylierte Proteine (Mucine),

die als Bestandteil des Schleims (Mukus) Mikroben vom Kontakt mit dem

Epithel fernhalten. Mucine werden auch von submukösen Drüsen

sezerniert.

Schleimproduzierende Becherzellen an der Spitze der Darmzotten. Diese produzieren stark glykosylierte Proteine (Mucine),

die als Bestandteil des Schleims (Mukus) Mikroben vom Kontakt mit dem

Epithel fernhalten. Mucine werden auch von submukösen Drüsen

sezerniert.

Abbildung: Lieberkühn´sche Krypte (bis 0,4 mm tief) mit Paneth´schen Körnerzellen

Abbildung: Lieberkühn´sche Krypte (bis 0,4 mm tief) mit Paneth´schen Körnerzellen

In der Tiefe der Krypten

In der Tiefe der Krypten  sitzen Paneth'sche Körnerzellen

sitzen Paneth'sche Körnerzellen  (

( Abbildung). Sie bilden Abwehrpeptide, die Bakterien, Pilze, Spirochäten

und einige Viren abtöten (breitband-antibiotische Wirkung):

Abbildung). Sie bilden Abwehrpeptide, die Bakterien, Pilze, Spirochäten

und einige Viren abtöten (breitband-antibiotische Wirkung): Defensine (α- und β-HD - human defensins - Paneth-Zell-Defensine heißen auch Crypticidine), diese stammen aus Dünn- und Dickdarm und diversen Zellen auch außerhalb des Darmes: Epithelien (Haut, Lunge), Granulozyten, NK-Zellen, zytotoxische T-Lymphozyten.

Defensine wirken direkt gegen Bakterien, Pilze und hüllentragende Viren

(Angriff gegen Membrankomponenten) und regen Entzündungsvorgänge an.

Defensine (α- und β-HD - human defensins - Paneth-Zell-Defensine heißen auch Crypticidine), diese stammen aus Dünn- und Dickdarm und diversen Zellen auch außerhalb des Darmes: Epithelien (Haut, Lunge), Granulozyten, NK-Zellen, zytotoxische T-Lymphozyten.

Defensine wirken direkt gegen Bakterien, Pilze und hüllentragende Viren

(Angriff gegen Membrankomponenten) und regen Entzündungsvorgänge an. Lactoferrin,

Lactoferrin,  Lysozyme,

Lysozyme,  IgA,

IgA,  Peptidasen wie Trypsin, diese verstärken z.B. die Wirkung von Defensinen.

Peptidasen wie Trypsin, diese verstärken z.B. die Wirkung von Defensinen. M-Zellen

M-Zellen  (Microfold cells)

auf der Oberfläche domförmiger Mukosaerhebungen über Peyer'schen

Plaques (

(Microfold cells)

auf der Oberfläche domförmiger Mukosaerhebungen über Peyer'schen

Plaques ( Abbildung

oben) "sammeln" Moleküle und Mikroorganismen (die an

entsprechende

Rezeptoren binden und damit immunologisch "interessant" sind) aus dem

Darm ein und transportieren sie mittels

Endosomen zu ihrer nicht-luminalen (basolateralen) Zelloberfläche, um

sie an hier wartende Immunzellen zu "übergeben". Lymphozyten können diese Epitope von dendritischen Zellen

präsentiert bekommen.

Abbildung

oben) "sammeln" Moleküle und Mikroorganismen (die an

entsprechende

Rezeptoren binden und damit immunologisch "interessant" sind) aus dem

Darm ein und transportieren sie mittels

Endosomen zu ihrer nicht-luminalen (basolateralen) Zelloberfläche, um

sie an hier wartende Immunzellen zu "übergeben". Lymphozyten können diese Epitope von dendritischen Zellen

präsentiert bekommen. Die Epithelzellen der Darmschleimhaut (Mukosa) exprimieren verschiedene Rezeptoren

(Toll-like Rezeptoren in der Zellmembran, NOD-like Rezeptoren im

Zytoplasma) zur Erkennung von PAMPs. Werden solche Rezeptoren

aktiviert, löst das einerseits Immunantworten (antiviral,

inflammatorisch) gegen Pathogene aus, andererseits begrenzt es

Reaktionen auf harmlose Mikroben (Kommensalen). Epithelzellen können

bei Mikrobenkontakt oder Verletzung Zytokine sezernieren, die auch als Alarmine bezeichnet werden und angeborene Immunabwehr aktivieren.

Die Epithelzellen der Darmschleimhaut (Mukosa) exprimieren verschiedene Rezeptoren

(Toll-like Rezeptoren in der Zellmembran, NOD-like Rezeptoren im

Zytoplasma) zur Erkennung von PAMPs. Werden solche Rezeptoren

aktiviert, löst das einerseits Immunantworten (antiviral,

inflammatorisch) gegen Pathogene aus, andererseits begrenzt es

Reaktionen auf harmlose Mikroben (Kommensalen). Epithelzellen können

bei Mikrobenkontakt oder Verletzung Zytokine sezernieren, die auch als Alarmine bezeichnet werden und angeborene Immunabwehr aktivieren. selbst, und/oder in

tributären Lymphknoten. Der Darm enthält ~30.000 solitäre

Lymphfollikel (sie finden sich auch im gesamten Dickdarm). Im Darm befinden sich ~200 Peyer-Plaques, sie gehören zum sekundären lymphatischen Gewebe und finden sich vor allem im

distalen Ileum. Peyer-Plaques

enthalten zwischen 5 und 200 aggregierte

Lymphfollikel.

selbst, und/oder in

tributären Lymphknoten. Der Darm enthält ~30.000 solitäre

Lymphfollikel (sie finden sich auch im gesamten Dickdarm). Im Darm befinden sich ~200 Peyer-Plaques, sie gehören zum sekundären lymphatischen Gewebe und finden sich vor allem im

distalen Ileum. Peyer-Plaques

enthalten zwischen 5 und 200 aggregierte

Lymphfollikel. Unter Peyer'schen Plaques (Peyer's patches) versteht

man lymphatisches Gewebe in der lamina propria des Dünndarms, das

ähnlich wie Lymphknoten follikulär organisiert ist. Hier können

Immunreaktionen gegen Antigene / Pathogene im Darm starten.

Peyer-Plaques beinhalten vor allem B-Zellen. Diese werden nach

Selektion zu Plasmazellen, die vor allem große Mengen an IgA

produzieren.

Unter Peyer'schen Plaques (Peyer's patches) versteht

man lymphatisches Gewebe in der lamina propria des Dünndarms, das

ähnlich wie Lymphknoten follikulär organisiert ist. Hier können

Immunreaktionen gegen Antigene / Pathogene im Darm starten.

Peyer-Plaques beinhalten vor allem B-Zellen. Diese werden nach

Selektion zu Plasmazellen, die vor allem große Mengen an IgA

produzieren.

Abbildung: Durchblutungsgrößen (erwachsene Person) im Splanchnikusgebiet

Abbildung: Durchblutungsgrößen (erwachsene Person) im Splanchnikusgebiet

Abbildung gezeigten Organen.

Abbildung gezeigten Organen.  Reaktionslage) kommt es zu Vasokonstriktion und damit zu

verminderter Durchblutung und (druckpassiv) Entspeicherung von Blut aus

venösen Gefäßnetzen - Blut wird mobilisiert, der venöse Rückstrom verbessert und die Vorlast des Herzens erhöht, was Herzminutenvolumen und arteriellen Druck zu stabilisieren hilft.

Reaktionslage) kommt es zu Vasokonstriktion und damit zu

verminderter Durchblutung und (druckpassiv) Entspeicherung von Blut aus

venösen Gefäßnetzen - Blut wird mobilisiert, der venöse Rückstrom verbessert und die Vorlast des Herzens erhöht, was Herzminutenvolumen und arteriellen Druck zu stabilisieren hilft. Abbildung).

Abbildung).

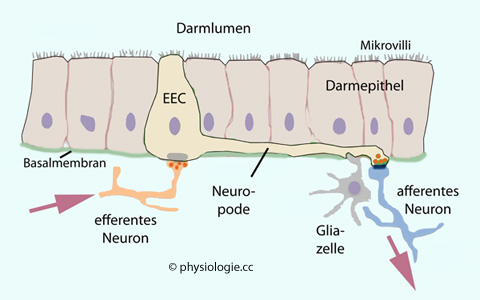

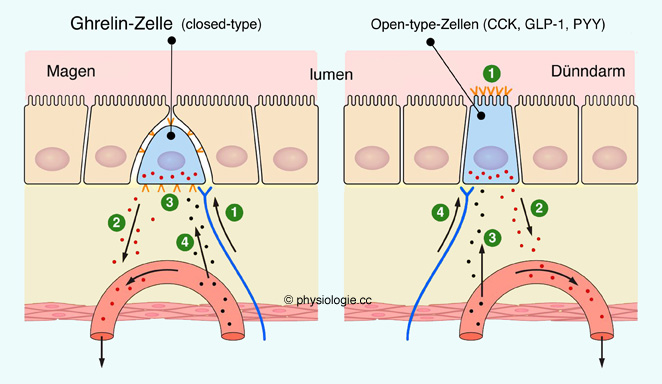

Abbildung: Verbindung einer enteroendokrinen Zelle

Abbildung: Verbindung einer enteroendokrinen Zelle

erreichen sie zahlreiche Nachbarzellen ganz unmittelbar (parakrine Wirkungen),

erreichen sie zahlreiche Nachbarzellen ganz unmittelbar (parakrine Wirkungen),  können Impulse (Information über die Situation im Darmlumen) an afferente

Nervenfasern übermitteln,

können Impulse (Information über die Situation im Darmlumen) an afferente

Nervenfasern übermitteln, Signale

efferenter (parasympathischer) Nerven empfangen,

Signale

efferenter (parasympathischer) Nerven empfangen,  endokrine Information in die Blutbahn senden.

endokrine Information in die Blutbahn senden.

Cholecystokinin

Cholecystokinin  Glucagon

Glucagon  GLP

GLP  VIP

VIP  GIP

GIP Ghrelin

Ghrelin Cortistatine

Cortistatine  Oxyntomodulin

Oxyntomodulin  PYY

PYY  PP

PP Peptide aus Schleimhautepithelien (meist in zwei oder mehr molekularen Formen) und

Peptide aus Schleimhautepithelien (meist in zwei oder mehr molekularen Formen) und  einige Neurokrine (von intestinalen Nervenzellen freigesetzte Signalstoffe).

einige Neurokrine (von intestinalen Nervenzellen freigesetzte Signalstoffe). Hormonelle Reizantworten im Verdauungssystem Nach Johnson: Gastrointestinal Physiology, 9th ed., Mosby 2019 |

|||||

| Reiz |

Hormon |

||||

| Gastrin |

CCK |

Sekretin |

GIP |

Motilin |

|

| Proteine / Aminosäuren |

+ |

+ |

0 |

+ | 0 |

| Fette / Fettsäuren |

0 |

+ | + |

+ | + |

| Kohlenhydrate |

0 |

0 |

0 |

+ | 0 |

| Säure |

- |

+ |

+ | 0 |

+ |

| Dehnung |

+ | 0 |

0 |

0 |

0 |

| neuronale Aktivität |

+ | 0 |

0 |

0 |

+ |

Abbildung) machen zusammengenommen

die größte endokrin aktive Masse des Körpers aus. Sie erzeugen "Verdauungshormone", die auf Motilität und Sekretion in

Magen, Darm, Pankreas, Leber und Gallenblase, und auch auf andere Gewebe, z.B. das Gehirn,

einwirken.

Abbildung) machen zusammengenommen

die größte endokrin aktive Masse des Körpers aus. Sie erzeugen "Verdauungshormone", die auf Motilität und Sekretion in

Magen, Darm, Pankreas, Leber und Gallenblase, und auch auf andere Gewebe, z.B. das Gehirn,

einwirken.

Abbildung: Gastrointestinale Hormone: Bildungsorte und Wirkungen

Abbildung: Gastrointestinale Hormone: Bildungsorte und Wirkungen

Zahlreiche Verdauungshormone sind identisch mit Transmittern, die im

Gehirn, peripheren Nervensystem, auch in anderen Geweben vorkommen.

Agonisten / Antagonisten können daher sehr weitreichende

(Neben-)Wirkungen haben, u.a. abhängig von ihrem Verhalten an der Blut-Hirn-Schranke.

Zahlreiche Verdauungshormone sind identisch mit Transmittern, die im

Gehirn, peripheren Nervensystem, auch in anderen Geweben vorkommen.

Agonisten / Antagonisten können daher sehr weitreichende

(Neben-)Wirkungen haben, u.a. abhängig von ihrem Verhalten an der Blut-Hirn-Schranke. Abbildung unten):

Abbildung unten): Die meisten sind gegen die Schleimhautoberfläche "offen" (open enteroendocrine cells),

können also an ihrem apikalen Ende - mittels Rezeptoren und

Ionenkanälen - Stoffkonzentrationen im Darmlumen registrieren und

entsprechend (endokrin) reagieren - z.B. auf pH, Aminosäuren oder

Fettsäuren. Sekretagoge Stoffe regen diese Zellen an.

Die meisten sind gegen die Schleimhautoberfläche "offen" (open enteroendocrine cells),

können also an ihrem apikalen Ende - mittels Rezeptoren und

Ionenkanälen - Stoffkonzentrationen im Darmlumen registrieren und

entsprechend (endokrin) reagieren - z.B. auf pH, Aminosäuren oder

Fettsäuren. Sekretagoge Stoffe regen diese Zellen an. Andere erstrecken sich nicht bis zum Darmlumen, sie sind "geschlossen" (closed enteroendocrine cells); ihre Aktivität wird parakrin, neuronal oder endokrin reguliert.

Andere erstrecken sich nicht bis zum Darmlumen, sie sind "geschlossen" (closed enteroendocrine cells); ihre Aktivität wird parakrin, neuronal oder endokrin reguliert.

Abbildung: Lage und Funktionsweise enteroendokriner Zellen (blau)

Abbildung: Lage und Funktionsweise enteroendokriner Zellen (blau)

Peptidhormone im gastrointestinalen System  Nach Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology, Elsevier 2021 |

|||

| Hormon |

Quelle |

Ziel |

Hauptwirkung |

| Cholecysto- kinin |

I-Zellen in Duodenum und Jejunum, Neurone in Ileum und Colon |

Pankreas Gallenblase |

Anregung von Enzym- sekretion und Kontraktion |

| GIP |

K-Zellen in Duodenum und Jejunum |

Pankreas |

Hemmung Flüssigkeits- resorption Anregung Insulin- freisetzung |

| Gastrin |

G-Zellen in Magenantrum |

Belegzellen in Magen- schleimhaut |

Sekretion von H+ |

| Gastrin- releasing peptide * |

Nervenfasern (Vagus) |

G-Zellen in Magenantrum |

Förderung der Gastrin- freisetzung |

| Guanylin * |

Ileum und Colon |

Dünn- und Dickdarm |

Steigerung der Flüssigkeits- resorption |

| Motilin |

Endokrine Zellen im oberen Verdauungs- trakt |

Ösophagus- sphincter Magen Duodenum |

Anregung glattmuskulärer Kontraktionen |

| Neurotensin * |

Endokrine Zellen im Gastrointestinal- trakt |

Glatter intestinaler Muskel |

Vasoaktive Anregung der Histamin- freisetzung |

| Peptid YY |

Endokrine Zellen in Ileum und Jejunum |

Magen Pankreas |

Hemmung vagal angeregter Säureproduktion Sekretion von Enzymen und Flüssigkeit |

| Sekretin |

S-Zellen im Dünndarm |

Pankreas Magen |

Anregung der Bicarbonat- und Flüssigkeits- produktion der Ausführungs- gänge Hemmung der Säure- produktion |

| Somatostatin |

D-Zellen in Magen und Duodenum, ∂-Zellen in Pankreas |

Magen Darm Pankreas Leber |

Inhibition Gastrin- freisetzung Steigerung Flüssigkeits- resorption, Hemmung Sekretion, Kontraktion glatte Muskulatur Hemmung Sekretion endokrin / exokrin Reduktion Gallenfluss |

| Substanz P |

enterische Neurone |

enterische Neurone | Neuro- transmitter |

| VIP |

enterische Neurone |

Dünndarm Pankreas |

Glattmuskuläre Relaxation, Steigerung Sekretion Steigerung Sekretion |

Präprogastrin ist das primäre Transkript. Durch Sulfatierung und Enteroproteolyse entstehen

Präprogastrin ist das primäre Transkript. Durch Sulfatierung und Enteroproteolyse entstehen Progastrine, die weiterer Endoproteolyse, sowie Ringbildung zu einem Pyroglutamylrest unterliegen;

Progastrine, die weiterer Endoproteolyse, sowie Ringbildung zu einem Pyroglutamylrest unterliegen; Gastrin-Zwischenformen (Intermediate) entstehen, und nach weiteren molekularen Modifikationen schließlich

Gastrin-Zwischenformen (Intermediate) entstehen, und nach weiteren molekularen Modifikationen schließlich Gastrin, das (aus 17 Aminosäuren bestehend) biologisch aktiv (G-17) und

vor Angriff durch zirkulierende Amino- und Carboxypeptidasen geschützt

ist.

Gastrin, das (aus 17 Aminosäuren bestehend) biologisch aktiv (G-17) und

vor Angriff durch zirkulierende Amino- und Carboxypeptidasen geschützt

ist. regt über den CCK-2-Rezeptor (Gastrinrezeptor)

an Belegzellen die Säureproduktion und

regt über den CCK-2-Rezeptor (Gastrinrezeptor)

an Belegzellen die Säureproduktion und

an Hauptzellen die Produktion von Pepsinogen an,

an Hauptzellen die Produktion von Pepsinogen an,  stärkt die Kontraktionswellen im Antrum und

stärkt die Kontraktionswellen im Antrum und

erhöht den

Tonus des Kardiasphinkters (glatte Muskelzellen).

erhöht den

Tonus des Kardiasphinkters (glatte Muskelzellen).

Abbildung: Verteilung enteroendokriner Zellen auf Magen, Dünn- und Dickdarm

Abbildung: Verteilung enteroendokriner Zellen auf Magen, Dünn- und Dickdarm neuronal (parasympathische Fasern sezernieren neben Acetylcholin auch das Neuropeptid gastrin-releasing peptide GRP) und direkt durch Aminosäuren / kleine Peptide (als Produkte partieller Proteinverdauung), Milch sowie Calciumsalze angeregt,

neuronal (parasympathische Fasern sezernieren neben Acetylcholin auch das Neuropeptid gastrin-releasing peptide GRP) und direkt durch Aminosäuren / kleine Peptide (als Produkte partieller Proteinverdauung), Milch sowie Calciumsalze angeregt, durch niedrigen pH-Wert im Magen (<3,0) und endokrin (Somatostatin, Sekretin, GIP, VIP, Glucagon, Calcitonin) gehemmt.

durch niedrigen pH-Wert im Magen (<3,0) und endokrin (Somatostatin, Sekretin, GIP, VIP, Glucagon, Calcitonin) gehemmt. s. dort).

s. dort). Bestandteile des

Chymus, die infolge der CCK-Wirkung verdaut werden (Peptide, Aminosäuren, Fettsäuren) sowie niedriger

pH-Wert regen seine Produktion an. Vor allem wirken langkettige Fettsäuren und Monoglyzeride anregend auf die CCK-Sekretion.

Bestandteile des

Chymus, die infolge der CCK-Wirkung verdaut werden (Peptide, Aminosäuren, Fettsäuren) sowie niedriger

pH-Wert regen seine Produktion an. Vor allem wirken langkettige Fettsäuren und Monoglyzeride anregend auf die CCK-Sekretion.  Trypsin im Darm hemmt die

CCK-Freisetzung, Plasma-CCK-Spiegel und Trypsinsekretion sinken

(negative Rückkopplung).

Trypsin im Darm hemmt die

CCK-Freisetzung, Plasma-CCK-Spiegel und Trypsinsekretion sinken

(negative Rückkopplung).

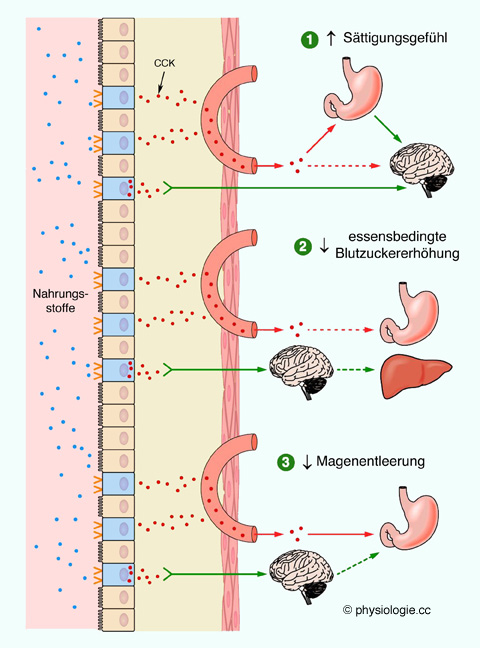

Abbildung: Physiologie des CCK

Abbildung: Physiologie des CCK

Abbildung): Cholecystokinin

Abbildung): Cholecystokinin verlangsamt die Magenentleerung - dadurch gewinnen die Verdauungsvorgänge im

Duodenum (insbesondere die Fettverdauung) Zeit - und reduziert die Salzsäureproduktion im Magen, indem es Gastrin vom CCKB-Rezeptor kompetitiv verdrängt

verlangsamt die Magenentleerung - dadurch gewinnen die Verdauungsvorgänge im

Duodenum (insbesondere die Fettverdauung) Zeit - und reduziert die Salzsäureproduktion im Magen, indem es Gastrin vom CCKB-Rezeptor kompetitiv verdrängt regt die Gallenblase (Fettemulsion durch gallensaure Salze) zur Kontraktion an (daher der Name

regt die Gallenblase (Fettemulsion durch gallensaure Salze) zur Kontraktion an (daher der Name ) - sowohl durch direkten Einfluss auf die Gallenblasenmuskulatur, als auch indirekt über Aktivierung parasympathischer (N. X) Nervenfasern

) - sowohl durch direkten Einfluss auf die Gallenblasenmuskulatur, als auch indirekt über Aktivierung parasympathischer (N. X) Nervenfasern regt die Enzymsekretion in der Bauchspeicheldrüse an (enzymatischer Abbau, daher der Name "Pankreozymin") und fördert ihr Wachstum

regt die Enzymsekretion in der Bauchspeicheldrüse an (enzymatischer Abbau, daher der Name "Pankreozymin") und fördert ihr Wachstum relaxiert den Sphincter Oddi (ampulla hepatopancreatica), wahrscheinlich über inhibitorische Neurotransmitter (NO)

relaxiert den Sphincter Oddi (ampulla hepatopancreatica), wahrscheinlich über inhibitorische Neurotransmitter (NO) regt die Darmmotorik

an - das stellt sicher, dass Gallensäuren ihre Emulgatorwirkung voll

ausspielen können und die Lipide am Bürstensaum der Mucosa guten Zugang

zur resorbierenden Zellmembran erhalten

regt die Darmmotorik

an - das stellt sicher, dass Gallensäuren ihre Emulgatorwirkung voll

ausspielen können und die Lipide am Bürstensaum der Mucosa guten Zugang

zur resorbierenden Zellmembran erhalten verstärkt die Wirkung von Sekretin (Anregung der Bicarbonatsekretion auch bei niedrigen Sekretinspiegeln)

verstärkt die Wirkung von Sekretin (Anregung der Bicarbonatsekretion auch bei niedrigen Sekretinspiegeln)| Cholecystokinin wird im oberen Dünndarm gebildet und regt die Sekretion eines enzymreichen Pankreassaftes an |

CCK gehört zu den Verdauungshormonen, die auch außerhalb des

gastrointestinalen Systems wirksam sind: Es wird in mehreren

Gehirnregionen gebildet und beteiligt sich an der Regulierung von Nahrungsaufnahme (Sättigungssignal) und

Energiehaushalt.

CCK gehört zu den Verdauungshormonen, die auch außerhalb des

gastrointestinalen Systems wirksam sind: Es wird in mehreren

Gehirnregionen gebildet und beteiligt sich an der Regulierung von Nahrungsaufnahme (Sättigungssignal) und

Energiehaushalt.

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckten und beschrieben die britischen Physiologen Ernest H. Starling und William M. Bayliss

das Sekretin und prägten den Begriff "Hormon" (von ὁρμᾶν = antreiben).

1902 untersuchten sie, inwieweit das Nervensystem Digestionsvorgänge

steuert. Durchtrennung sämtlicher Nerven zum Pankreas resultierte nicht in einem Ausfall seiner physiologischen Regulation, woraus die Bedeutung endokriner Steuerung ("Verdauungshormone") ersichtlich wurde.

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckten und beschrieben die britischen Physiologen Ernest H. Starling und William M. Bayliss

das Sekretin und prägten den Begriff "Hormon" (von ὁρμᾶν = antreiben).

1902 untersuchten sie, inwieweit das Nervensystem Digestionsvorgänge

steuert. Durchtrennung sämtlicher Nerven zum Pankreas resultierte nicht in einem Ausfall seiner physiologischen Regulation, woraus die Bedeutung endokriner Steuerung ("Verdauungshormone") ersichtlich wurde. Sekretin (Nüchternplasma)

Sekretin (Nüchternplasma)

Über Sekretin s. auch dort

Über Sekretin s. auch dort Abbildung oben) 5-30 Minuten nach Nahrungsaufnahme freigesetzt,

angeregt durch freie Fettsäuren und Glucose im Jejunum, teils über neuronale Stimulation, proportional zur aufgenommenen Kalorienmenge. In Ileum und Colon wirken freie Fettsäuren und Glucose direkt stimulierend.

Abbildung oben) 5-30 Minuten nach Nahrungsaufnahme freigesetzt,

angeregt durch freie Fettsäuren und Glucose im Jejunum, teils über neuronale Stimulation, proportional zur aufgenommenen Kalorienmenge. In Ileum und Colon wirken freie Fettsäuren und Glucose direkt stimulierend.  regt die Insulinfreisetzung an - auch in Abwesenheit einer Hyperglykämie -,

regt die Insulinfreisetzung an - auch in Abwesenheit einer Hyperglykämie -,  verlangsamt die Magenentleerung,

verlangsamt die Magenentleerung,  fördert das postprandiale Sättigungsgefühl,

fördert das postprandiale Sättigungsgefühl,  zügelt die Glukoneogenese (Leber) und

zügelt die Glukoneogenese (Leber) und  steigert die

Insulinempfindlichkeit

(Muskulatur).

steigert die

Insulinempfindlichkeit

(Muskulatur).  GLP-1 stärkt Herztätigkeit

und Knochenaufbau und wirkt trophisch auf endokrin aktive Zellen der

Bauchspeicheldrüse (Langerhans-Inseln), vor allem ß-Zellen (möglicher

Einsatz bei diabetischen Patienten).

GLP-1 stärkt Herztätigkeit

und Knochenaufbau und wirkt trophisch auf endokrin aktive Zellen der

Bauchspeicheldrüse (Langerhans-Inseln), vor allem ß-Zellen (möglicher

Einsatz bei diabetischen Patienten).| Glucose im Darm steigert die Sekretion von GLP-1, dieses wirkt u.a. appetithemmend und regt die Sekretion von Insulin an |

VIP (Nüchternplasma)

VIP (Nüchternplasma)

Mehr über VIP s. dort

Mehr über VIP s. dort Wirkungen: GIP wirkt

über GIP-Rezeptoren der ß-Zellen im Pankreas, die via Gs den cAMP-Spiegel heben. Es ist ein Inkretin (insulinotropes Hormon). GIP regt die Insulinausschüttung im Pankreas an, was erklärt, warum oral aufgenommene Glucose stärker insulinstimulierend wirkt als parenteral verabfolgte (Infusion) - ein Effekt, der lange bekannt, aber erst später erklärbar war: Inkretin-Effekt.

Diese Wirkung tritt auf, sobald die Dünndarmmucosa mit dem Chymus in

Berührung kommt - also schon bevor die Substratkonzentration

(Glucose,..) im Blut ansteigt.

Wirkungen: GIP wirkt

über GIP-Rezeptoren der ß-Zellen im Pankreas, die via Gs den cAMP-Spiegel heben. Es ist ein Inkretin (insulinotropes Hormon). GIP regt die Insulinausschüttung im Pankreas an, was erklärt, warum oral aufgenommene Glucose stärker insulinstimulierend wirkt als parenteral verabfolgte (Infusion) - ein Effekt, der lange bekannt, aber erst später erklärbar war: Inkretin-Effekt.

Diese Wirkung tritt auf, sobald die Dünndarmmucosa mit dem Chymus in

Berührung kommt - also schon bevor die Substratkonzentration

(Glucose,..) im Blut ansteigt. Bei höherer Konzentration hemmt GIP die Säureproduktion im Magen und verzögert die Magenentleerung,

deshalb die frühere Bezeichnung "gastrisches inhibitorisches Peptid". Dies ist als Schutzmechanismus für das Duodenum

zu

verstehen, das vor überhasteter Magenentleerung bewahrt wird: GIP hemmt

nicht nur die Säureproduktion im Magen, sondern steigert auch die

Sekretionstätigkeit im Dünndarm (Pufferung).

Bei höherer Konzentration hemmt GIP die Säureproduktion im Magen und verzögert die Magenentleerung,

deshalb die frühere Bezeichnung "gastrisches inhibitorisches Peptid". Dies ist als Schutzmechanismus für das Duodenum

zu

verstehen, das vor überhasteter Magenentleerung bewahrt wird: GIP hemmt

nicht nur die Säureproduktion im Magen, sondern steigert auch die

Sekretionstätigkeit im Dünndarm (Pufferung). Die Freisetzung von Motilin wird gefördert durch steigenden pH-Wert (Alkalinisierung) im Dünndarm.

Die Freisetzung von Motilin wird gefördert durch steigenden pH-Wert (Alkalinisierung) im Dünndarm. Die Anwesenheit von - insbesondere saurem - Chymus im Dünndarm hemmt die Motilinbildung.

Die Anwesenheit von - insbesondere saurem - Chymus im Dünndarm hemmt die Motilinbildung. Motilin beschleunigt die Magenentleerung und löst sowohl in Magen als auch im Dünndarm interdigestive Bewegungen aus, beruhend auf seiner anregenden Wirkung auf den migrierenden Motorkomplex (MMC). Tatsächlich steigt in der interdigestiven (Nüchtern-) Phase die Motilinkonzentration im Blut alle 1-2 Stunden an (zyklische Freisetzung alle ~90 Minuten).

Motilin beschleunigt die Magenentleerung und löst sowohl in Magen als auch im Dünndarm interdigestive Bewegungen aus, beruhend auf seiner anregenden Wirkung auf den migrierenden Motorkomplex (MMC). Tatsächlich steigt in der interdigestiven (Nüchtern-) Phase die Motilinkonzentration im Blut alle 1-2 Stunden an (zyklische Freisetzung alle ~90 Minuten).  Motilin wird auch als "intestinaler Hausmeister"

bezeichnet, da es die

Kontraktionen in Fundus und Antrum des Magens sowie die Peristaltik im

Dünndarm anregt und so den Darm "reinigt" - was auch das Aufsteigen von

Bakterien aus dem Colon in den Dünndarm limitieren dürfte.

Motilin wird auch als "intestinaler Hausmeister"

bezeichnet, da es die

Kontraktionen in Fundus und Antrum des Magens sowie die Peristaltik im

Dünndarm anregt und so den Darm "reinigt" - was auch das Aufsteigen von

Bakterien aus dem Colon in den Dünndarm limitieren dürfte. Der Motilinrezeptor bindet auch das Antibiotikum Erythromyzin;

dessen anregende Wirkung wird zur Behandlung verlangsamter

Magenentleerung (Gastroparese, z.B. postoperativ oder bei Diabetes

mellitus) genutzt.

Der Motilinrezeptor bindet auch das Antibiotikum Erythromyzin;

dessen anregende Wirkung wird zur Behandlung verlangsamter

Magenentleerung (Gastroparese, z.B. postoperativ oder bei Diabetes

mellitus) genutzt. Auch regt Motilin

die Gallenblase zu Kontraktionen (Fettverdauung!) und den unteren

Ösophagussphinkter zum festeren Verschluss an. Ferner stimuliert es die

Pepsinproduktion und damit die Eiweißverdauung im Magen, sowie die

Freisetzung von pankreatischem Polypeptid und Somatostatin.

Auch regt Motilin

die Gallenblase zu Kontraktionen (Fettverdauung!) und den unteren

Ösophagussphinkter zum festeren Verschluss an. Ferner stimuliert es die

Pepsinproduktion und damit die Eiweißverdauung im Magen, sowie die

Freisetzung von pankreatischem Polypeptid und Somatostatin.

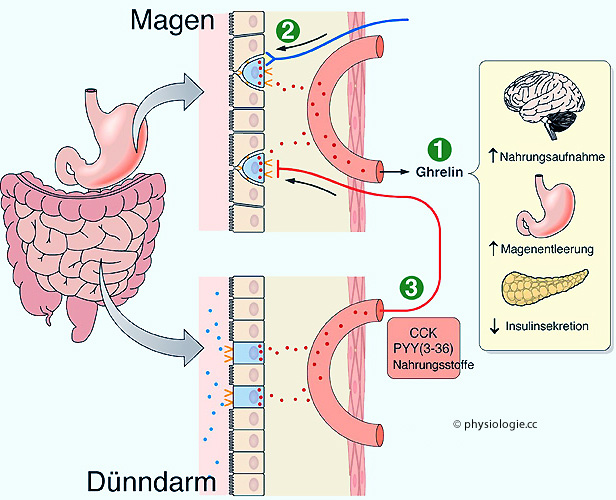

Abbildung: Ghrelin und andere enteroendokrine Faktoren

Abbildung: Ghrelin und andere enteroendokrine Faktoren

regt

das Hungergefühl an,

regt

das Hungergefühl an,  beschleunigt die Magenentleerung und

beschleunigt die Magenentleerung und  stimuliert

die Freisetzung von Wachstumshormon.

stimuliert

die Freisetzung von Wachstumshormon. Abbildung zeigt an Hand des Beispiels der L-Zelle, wie

spezielle Zellen in der Schleimhaut die Anwesenheit verschiedener

Substanzen im Darmlumen detektieren.

Abbildung zeigt an Hand des Beispiels der L-Zelle, wie

spezielle Zellen in der Schleimhaut die Anwesenheit verschiedener

Substanzen im Darmlumen detektieren.

Abbildung: Das gastrointestinale System als multipler Sensor - Beispiel L-Zelle

Abbildung: Das gastrointestinale System als multipler Sensor - Beispiel L-Zelle Über Paneth-Zellen s. dort

Über Paneth-Zellen s. dort

Cortistatine

Cortistatine  Oxyntomodulin

Oxyntomodulin  PYY

PYY  PP

PP Gastrin

sowie

Gastrin

sowie  niedrigen pH-Wert im Magen.

niedrigen pH-Wert im Magen. die Kontraktion der Gallenblase

die Kontraktion der Gallenblase  die Salzsäurebildung des Magens (direkt über Wirkung an Belegzellen,

und indirekt durch Hemmung der Histaminausschüttung von ECL-Zellen)

die Salzsäurebildung des Magens (direkt über Wirkung an Belegzellen,

und indirekt durch Hemmung der Histaminausschüttung von ECL-Zellen) die Sekretion von

Gastrin und anderen Hormonen, wie Insulin, Glucagon, Somatotropin (geeignet zur Therapie der Akromegalie), Prolaktin

die Sekretion von

Gastrin und anderen Hormonen, wie Insulin, Glucagon, Somatotropin (geeignet zur Therapie der Akromegalie), Prolaktin die Sekretion von Verdauungsenzymen aus Magen (Pepsinogen) und Bauchspeicheldrüse.

die Sekretion von Verdauungsenzymen aus Magen (Pepsinogen) und Bauchspeicheldrüse. Mehr über Somatostatin s. dort

Mehr über Somatostatin s. dort Mehr über Cortistatine s. dort

Mehr über Cortistatine s. dort Abbildung oben), das den Energieumsatz sowie das

Sättigungsgefühl fördert (den Appetit unterdrückt); damit könnte es als

hungerdämpfendes Medikament eingesetzt werden. Der Mechanismus seiner

Wirkung ist unklar, ebenso ob es eigene Rezeptoren nutzt oder (mur)

über

GLP-1- bzw. Glucagonrezeptoren wirkt.

Abbildung oben), das den Energieumsatz sowie das

Sättigungsgefühl fördert (den Appetit unterdrückt); damit könnte es als

hungerdämpfendes Medikament eingesetzt werden. Der Mechanismus seiner

Wirkung ist unklar, ebenso ob es eigene Rezeptoren nutzt oder (mur)

über

GLP-1- bzw. Glucagonrezeptoren wirkt. hemmt die Sekretion

exokriner pankreatischer Bicarbonat- und Enzymsekretion,

hemmt die Sekretion

exokriner pankreatischer Bicarbonat- und Enzymsekretion,  relaxiert die

Gallenblase

und

relaxiert die

Gallenblase

und  regt den intestinalen Transport an.

regt den intestinalen Transport an. | Hormon / Wirkstoff |

Syntheseort |

Hauptwirkung(en) |

Reiz für die Freisetzung |

| hauptsächlich stimulierend |

|||

| CCK |

I-Zellen (Duodenum / Jejunum) |

Gallenblasenkontraktion Sekretion pankreatischer Enzyme Verzögerung Magenentleerung Anorexigene Wirkung (ZNS) Freisetzung von Sekretin |

Im Duodenum: Peptide Aminosäuren Glucose Fettsäuren |

| Gastrin |

G-Zellen (Antrum des Magens) |

Sekretion von Salzsäure Sekretion von Pepsinogen, Pankreassaft, Galle Tonus Kardiasphinkter Antrummotilität, Peristaltik D-Zellen, histaminproduzierende ECL-Zellen |

Vagusaktivität Dehnung Magenwand GRP Peptide im Magen |

| Histamin |

ECL-Zellen (Magen) |

Sekretion von Salzsäure | Vagusaktivität Gastrin |

| GLP-1, GLP-2 |

L-Zellen (Ileum, Colon) |

Trophische Effekte (Inselzellen, Darm) |

Im Darm: Freie Fettsäuren, Glucose |

| Motilin |

M-Zellen (Jejunum) |

Magenentleerung Migrating motor complex (MMC) Gallenblase |

Im Duodenum: Niedriger pH-Wert Fettsäuren |

| Sekretin |

S-Zellen (Duodenum / Jejunum) |

Sekretion von Bicarbonat Sekretion von Pepsinogen Verzögerung Magenentleerung |

Duodenum: pH < 4 Vagusaktivität Gallensaure Salze CCK |

| hauptsächlich inhibierend |

|||

| Somatostatin |

D-Zellen (Magen / Dünndarm) |

- Kontraktion Gallenblase - Salzsäurebildung Magen - Sekretion von Gastrin, Insulin, Glucagon, Somatotropin, Prolaktin - Sekretion von Verdauungsenzymen |

Im Duodenum: pH < 2-3 Fettsäuren Peptide / Aminosäuren |

| GIP |

K-Zellen Duodenum / Jejunum) |

- Sekretion von Salzsäure - Motilität des Magens Anregung der Insulinsekretion (Inkretineffekt) |

Im Duodenum: Glucose Fettsäuren Peptide |

Sie bilden einerseits afferente Schenkel viszeraler Reflexe,

Sie bilden einerseits afferente Schenkel viszeraler Reflexe,  andererseits führen sie zu bewussten

Empfindungen (wie Übelkeit, Stuhldrang, Schmerz - viszerosensible Afferenzen).

andererseits führen sie zu bewussten

Empfindungen (wie Übelkeit, Stuhldrang, Schmerz - viszerosensible Afferenzen).

Abbildung: Afferenzen aus dem Darm zum Zentralnervensystem

Abbildung: Afferenzen aus dem Darm zum Zentralnervensystem

), die im Rahmen einer Typ IV-Hypersensitivität auftritt (

), die im Rahmen einer Typ IV-Hypersensitivität auftritt ( s. dort): Es handelt sich um eine Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Klebereiweiß (Gluten), das in vielen Getreidesorten vorkommt. Fast alle betroffenen Personen zeigen ein bestimmtes HLA-Muster (HLA-DQ2 oder HLA-DQ8-Allel).

s. dort): Es handelt sich um eine Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Klebereiweiß (Gluten), das in vielen Getreidesorten vorkommt. Fast alle betroffenen Personen zeigen ein bestimmtes HLA-Muster (HLA-DQ2 oder HLA-DQ8-Allel).

Abbildung: Stadien der Zoeliakie im Jejunum

Abbildung: Stadien der Zoeliakie im Jejunum

Abbildung). Folge ist eine gestörte Resorption von Nahrung.

Abbildung). Folge ist eine gestörte Resorption von Nahrung.

Assimilation

ist die Summe der digestiven und absorptiven Vorgänge im Darm. Sie erfolgt intraluminal (Verdauung im

Darmrohr), im Bürstensaum (Mikrovilli), intrazellulär (Spaltung und

Transport) und durch die Basolateralmembran (aus der Mukosazelle zum Kreislauf).

Die Verweildauer des Chymus beträgt im Magen bis zu 3, im Dünndarm bis

zu 7, im Dickdarm bis zu 70 Stunden, die Summe heisst Passagezeit (1-3

Tage) Assimilation

ist die Summe der digestiven und absorptiven Vorgänge im Darm. Sie erfolgt intraluminal (Verdauung im

Darmrohr), im Bürstensaum (Mikrovilli), intrazellulär (Spaltung und

Transport) und durch die Basolateralmembran (aus der Mukosazelle zum Kreislauf).

Die Verweildauer des Chymus beträgt im Magen bis zu 3, im Dünndarm bis

zu 7, im Dickdarm bis zu 70 Stunden, die Summe heisst Passagezeit (1-3

Tage) Die Resorptionsoberfläche ist durch makroskopische (mal ~3: Kerckring-Falten, Lieberkühn-Krypten), mikroskopische (Darmzotten: mal ~10) und ultramikroskopische Auffaltungen (Bürstensaum: mal ~20) auf ~200 m2

vergrößert. Darmzotten kontrahieren sich regelmäßig (Blut- und

Lymphströmung), der arterielle Druck entfaltet sie wieder

(stempelartige Relativbewegungen zum Chymus). Stammzellen aus den Krypten bilden fortlaufend Ersatz für abgeschilfertes Epithel (turnover time 3-6 Tage) Die Resorptionsoberfläche ist durch makroskopische (mal ~3: Kerckring-Falten, Lieberkühn-Krypten), mikroskopische (Darmzotten: mal ~10) und ultramikroskopische Auffaltungen (Bürstensaum: mal ~20) auf ~200 m2

vergrößert. Darmzotten kontrahieren sich regelmäßig (Blut- und

Lymphströmung), der arterielle Druck entfaltet sie wieder

(stempelartige Relativbewegungen zum Chymus). Stammzellen aus den Krypten bilden fortlaufend Ersatz für abgeschilfertes Epithel (turnover time 3-6 Tage) Lymphatische Organe des gastrointestinalen Trakts befinden sich im Rachenraum, Dünn- und Dickdarm. Das

darmassoziierte lymphatische Gewebe (GALT) beinhaltet 5-mal mehr

Lymphozyten als das Blutvolumen. Es hindert Keime an der

Passage in den Körper durch intakte Darmmucosa und Sekrete (Magensäure,

Mukus). Microfold- (M-) Zellen in den Peyerschen Plaques nehmen

Mikroorganismen auf und reichen sie an Makrophagen, antigenpräsentierende Zellen und Lymphozyten weiter. ECL-Zellen bilden Histamin, Paneth-Zellen Defensine, Becherzellen Mucin, Plasmazellen IgA. Rezeptorbestückte Epithelzellen

(Toll-like, NOD-like etc) wehren Pathogene ab und limitieren

Entzündungsreaktionen. Dazu wirken dendritische Zellen und Makrophagen

der lamina propria homöostatisch; regulatorische T-Zellen limitieren

Entzündungsreaktionen Lymphatische Organe des gastrointestinalen Trakts befinden sich im Rachenraum, Dünn- und Dickdarm. Das

darmassoziierte lymphatische Gewebe (GALT) beinhaltet 5-mal mehr

Lymphozyten als das Blutvolumen. Es hindert Keime an der

Passage in den Körper durch intakte Darmmucosa und Sekrete (Magensäure,

Mukus). Microfold- (M-) Zellen in den Peyerschen Plaques nehmen

Mikroorganismen auf und reichen sie an Makrophagen, antigenpräsentierende Zellen und Lymphozyten weiter. ECL-Zellen bilden Histamin, Paneth-Zellen Defensine, Becherzellen Mucin, Plasmazellen IgA. Rezeptorbestückte Epithelzellen

(Toll-like, NOD-like etc) wehren Pathogene ab und limitieren

Entzündungsreaktionen. Dazu wirken dendritische Zellen und Makrophagen

der lamina propria homöostatisch; regulatorische T-Zellen limitieren

Entzündungsreaktionen  Magensäure

tötet die meisten Bakterien ab; im Duodenum finden sich ~103, im Jejunum ~104, im Ileum ~107, im Colon ~1012 Mikroorganismen pro Gramm Darminhalt. Das gesamte Mikrobiom des Darmes wird auf ~1014 Zellen geschätzt (~103 verschiedene Spezies). Plasmazellen

im Darm produzieren 2 g IgA pro Tag (~10% der gesamten

Plasmaeiweißsynthese, ~65% der gesamten Immunglobulinproduktion).

Enterozyten präsentieren Antigene an T-Lymphozyten (ohne

diese zu aktivieren) und beeinflussen dendritische Zellen. Immunantworten können in der

Darmschleimhaut aktiv unterdrückt werden, wird diese Toleranz

durchbrochen, können Nahrungsmittelallergien auftreten Magensäure

tötet die meisten Bakterien ab; im Duodenum finden sich ~103, im Jejunum ~104, im Ileum ~107, im Colon ~1012 Mikroorganismen pro Gramm Darminhalt. Das gesamte Mikrobiom des Darmes wird auf ~1014 Zellen geschätzt (~103 verschiedene Spezies). Plasmazellen

im Darm produzieren 2 g IgA pro Tag (~10% der gesamten

Plasmaeiweißsynthese, ~65% der gesamten Immunglobulinproduktion).

Enterozyten präsentieren Antigene an T-Lymphozyten (ohne

diese zu aktivieren) und beeinflussen dendritische Zellen. Immunantworten können in der

Darmschleimhaut aktiv unterdrückt werden, wird diese Toleranz

durchbrochen, können Nahrungsmittelallergien auftreten Die

Durchblutung des Verdauungssystems beträgt 1,5-2,0 l/min - 1,3 l/min

aus der Pfortader. Die Steuerung erfolgt über Nerven des

Splanchnikussystems. Ergotrope Reaktionslage führt zu Vasokonstriktion,

verminderter Durchblutung und Entspeicherung von Blut aus venösen

Gefäßnetzen - Blut wird mobilisiert, der venöse Rückstrom verbessert

und die Vorlast des Herzens erhöht, was Herzminutenvolumen und

arteriellen Druck zu stabilisieren hilft (Blutreserve) Die

Durchblutung des Verdauungssystems beträgt 1,5-2,0 l/min - 1,3 l/min

aus der Pfortader. Die Steuerung erfolgt über Nerven des

Splanchnikussystems. Ergotrope Reaktionslage führt zu Vasokonstriktion,

verminderter Durchblutung und Entspeicherung von Blut aus venösen

Gefäßnetzen - Blut wird mobilisiert, der venöse Rückstrom verbessert

und die Vorlast des Herzens erhöht, was Herzminutenvolumen und

arteriellen Druck zu stabilisieren hilft (Blutreserve) Hormonproduzierende

Zellen in den Schleimhäuten bilden ein "diffuses neuroendokrines

System" - sie reagieren auf entsprechende Reize (mechanisch, chemisch,

neurokrin) und sezernieren

über ihre basolaterale Membran Hormone, die über den Kreislauf

Sekretion, Resorption, Motorik, Hormonbildung und Wachstum des Gastrointestinaltrakts beeinflussen. Viele sind identisch mit Neurotransmittern. Hormonbildende

Zellen sind meist vom "offenen" Typ, sie registrieren mittels apikaler

Rezeptoren und Ionenkanälen Stoffe im Darmlumen; "geschlossene" werden

parakrin, neuronal oder endokrin gesteuert. Als sicher physiologisch wirksam gelten

Gastrin, Sekretin, Cholecystokinin, Motilin und GIP. Zahlreiche weitere gelten als Kandidaten für eine physiologische Bedeutung (putative Hormone) - sie können

parakrin oder neurokrin, im pharmakologischen oder

pathologischen Sinne wirksam sein Hormonproduzierende

Zellen in den Schleimhäuten bilden ein "diffuses neuroendokrines

System" - sie reagieren auf entsprechende Reize (mechanisch, chemisch,

neurokrin) und sezernieren

über ihre basolaterale Membran Hormone, die über den Kreislauf

Sekretion, Resorption, Motorik, Hormonbildung und Wachstum des Gastrointestinaltrakts beeinflussen. Viele sind identisch mit Neurotransmittern. Hormonbildende

Zellen sind meist vom "offenen" Typ, sie registrieren mittels apikaler

Rezeptoren und Ionenkanälen Stoffe im Darmlumen; "geschlossene" werden

parakrin, neuronal oder endokrin gesteuert. Als sicher physiologisch wirksam gelten

Gastrin, Sekretin, Cholecystokinin, Motilin und GIP. Zahlreiche weitere gelten als Kandidaten für eine physiologische Bedeutung (putative Hormone) - sie können

parakrin oder neurokrin, im pharmakologischen oder

pathologischen Sinne wirksam sein  Gastrin aus G-zellen (2/3 Magenantrum, 1/3 Duodenum) regt die Bildung von Salzsäure im Magen an, indem es Belegzellen stimuliert und die Freisetzung von Histamin aus ECL-Zellen anregt. - Cholecystokinin

(CCK) stammt aus I-Zellen in Duodenum, Jejunum und oberem Ileum; diese

reagieren auf die Anwesenheit von Fettsäuren, Aminosäuren, Peptiden im

Chymus. CCK regt das Pankreas zur

Absonderung enzymreichen Sekrets und die Gallenblase zur Kontraktion

an, relaxiert den Sphincter Oddi, ruft Sättigungsgefühl hervor,

verlangsamt die Magenentleerung. - S-Zellen (Duodenum, Jejunum) bilden Sekretin, wenn der Chymus im Dünndarm sauer (pH<4,5) ist; es regt die Sekretion basischen

Pankreas- und Gallensekrets an, hemmt die Gastrinsekretion,

steigert die Mucinproduktion, und

regt die Sekretion von Somatostatin und Insulin an Gastrin aus G-zellen (2/3 Magenantrum, 1/3 Duodenum) regt die Bildung von Salzsäure im Magen an, indem es Belegzellen stimuliert und die Freisetzung von Histamin aus ECL-Zellen anregt. - Cholecystokinin

(CCK) stammt aus I-Zellen in Duodenum, Jejunum und oberem Ileum; diese

reagieren auf die Anwesenheit von Fettsäuren, Aminosäuren, Peptiden im

Chymus. CCK regt das Pankreas zur

Absonderung enzymreichen Sekrets und die Gallenblase zur Kontraktion

an, relaxiert den Sphincter Oddi, ruft Sättigungsgefühl hervor,

verlangsamt die Magenentleerung. - S-Zellen (Duodenum, Jejunum) bilden Sekretin, wenn der Chymus im Dünndarm sauer (pH<4,5) ist; es regt die Sekretion basischen

Pankreas- und Gallensekrets an, hemmt die Gastrinsekretion,

steigert die Mucinproduktion, und

regt die Sekretion von Somatostatin und Insulin an M-Zellen im Dünndarm setzen Motilin bei Alkalinisierung des Darminhalts frei. Es beschleunigt die Magenentleerung und löst interdigestive Motorik aus (zyklische Freisetzung alle ~90 Minuten), regt

Fundus und Antrum des Magens sowie die Peristaltik im

Dünndarm an, "reinigt" den Darm (MMC: migrierender Motorkomplex,

myoelektrischer Komplex) und regt den unteren Ösophagussphinkter zum festeren Verschluss an. - Glucoseinduziertes insulinotropes Peptid (GIP) wird aus K-Zellen im Dünndarm bei Anwesenheit von langkettigen

Fettsäuren, Triglyzeriden, Glukose und Aminosäuren freigesetzt, regt die Insulinausschüttung an (Inkretin-Effekt), verzögert die Magenaktivität (frühere Bezeichnung "gastric inhibitory

peptide") und steigert die Sekretionstätigkeit im Dünndarm (Pufferung) M-Zellen im Dünndarm setzen Motilin bei Alkalinisierung des Darminhalts frei. Es beschleunigt die Magenentleerung und löst interdigestive Motorik aus (zyklische Freisetzung alle ~90 Minuten), regt

Fundus und Antrum des Magens sowie die Peristaltik im

Dünndarm an, "reinigt" den Darm (MMC: migrierender Motorkomplex,

myoelektrischer Komplex) und regt den unteren Ösophagussphinkter zum festeren Verschluss an. - Glucoseinduziertes insulinotropes Peptid (GIP) wird aus K-Zellen im Dünndarm bei Anwesenheit von langkettigen

Fettsäuren, Triglyzeriden, Glukose und Aminosäuren freigesetzt, regt die Insulinausschüttung an (Inkretin-Effekt), verzögert die Magenaktivität (frühere Bezeichnung "gastric inhibitory

peptide") und steigert die Sekretionstätigkeit im Dünndarm (Pufferung) Der Gastrointestinaltrakt ist ein Sinnesorgan (Dehnungs-, chemische und Schmerzreize; intrinsisch afferente Fasern aus dem Darm sind cholinerg) und wird autonom-nervös versorgt. Efferenzen zum

Darm können Durchblutung und Darmtätigkeit hemmen (Sympathikus) oder Motorik, Sekretion, Resorption, Perfusion und endokrine Aktivität fördern (Parasympathikus) Der Gastrointestinaltrakt ist ein Sinnesorgan (Dehnungs-, chemische und Schmerzreize; intrinsisch afferente Fasern aus dem Darm sind cholinerg) und wird autonom-nervös versorgt. Efferenzen zum

Darm können Durchblutung und Darmtätigkeit hemmen (Sympathikus) oder Motorik, Sekretion, Resorption, Perfusion und endokrine Aktivität fördern (Parasympathikus) |