Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Leber und

Kohlenhydratstoffwechsel

Leber und

Kohlenhydratstoffwechsel

Glucokinase: γλυκύς = süß, κινειν = bewegen

Glucokinase: γλυκύς = süß, κινειν = bewegen| Die

Leber ist ein Schlüsselorgan für die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels:

Während das Angebot an Kohlenhydraten mit der Nahrung stoßweise

erfolgt, sorgt sie für kontinuierliche Versorgung des Organismus mit

Glucose (metabolische Pufferung). Im Falle längerer Hungerperioden

verwertet sie Fettsäuren und baut sie zu Ketonkörpern um. In der 2-4 Stunden dauernden postprandialen (resorptiven) Phase speichert sie Zucker als Glykogen, in der postresorptiven gibt sie Glucose an den Extrazellulärraum ab. Glucosetransporter ermöglichen die Passage von Glucose durch die Zellmembran, u.a. der insulinunabhängige GLUT 2, der zusammen mit der (insulinabhängigen) Glucokinase als Glucosesensor wirkt (der Glucosestoffwechsel reagiert auf Änderungen des Blutzuckerspiegels). Während Insulin (postprandial) den Glucoseeinbau fördert, wirken Glucagon, Katecholamine und Kortisol (postresorptiv) glucosemobilisierend. Die maximale hepatische Speicherkapazität beträgt etwa 150 g Glykogen, sie kann so gut wie vollständig anderen Organen (vor allem dem Gehirn) zur Verfügung gestellt werden. |

Transport von Monosacchariden über Zellmembranen

Transport von Monosacchariden über Zellmembranen  Glucosesensor

Glucosesensor  Glykogenspeicher

Glykogenspeicher Glucokinase

Glucokinase

Abbildung: Glucosestoffwechsel der Leber

Abbildung: Glucosestoffwechsel der Leber

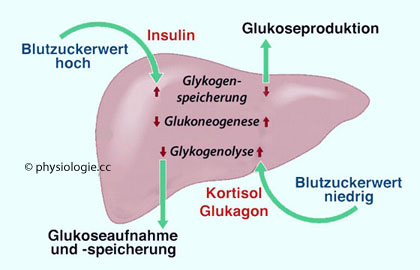

Abbildung: Hormonelle Regelung des Glucosemetabolismus in der Leber

Abbildung: Hormonelle Regelung des Glucosemetabolismus in der Leber

Stabilisierung des Blutzuckerspiegels (metabolische Pufferfunktion) durch Aufnahme oder Abgabe von Glucose

Stabilisierung des Blutzuckerspiegels (metabolische Pufferfunktion) durch Aufnahme oder Abgabe von Glucose Energiespeicherung in Form von Glykogen (Kapazität Leberglykogen: ca 150 g)

Energiespeicherung in Form von Glykogen (Kapazität Leberglykogen: ca 150 g) Gluconeogenese (Bildung von Glucose aus Aminosäuren, Glycerin, Lactat

Gluconeogenese (Bildung von Glucose aus Aminosäuren, Glycerin, Lactat  , Galactose, Fruktose, Xylit)

, Galactose, Fruktose, Xylit) Bildung verschiedener Verbindungen aus Intermediärstoffen des Kohlenhydratstoffwechsels (Pyruvat, Ribosen, NADPH)

Bildung verschiedener Verbindungen aus Intermediärstoffen des Kohlenhydratstoffwechsels (Pyruvat, Ribosen, NADPH)

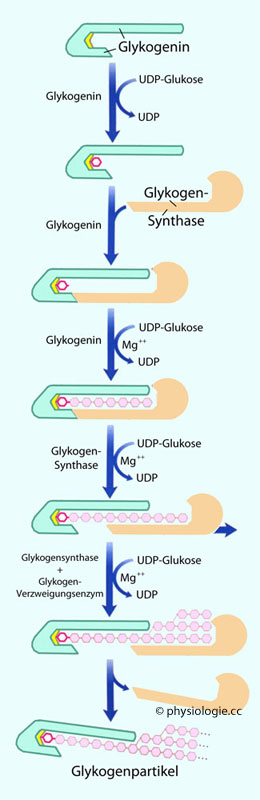

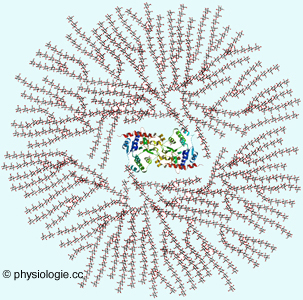

Abbildung: Glykogenin und Glykogen-Synthase starten die Glykogenbildung

Abbildung: Glykogenin und Glykogen-Synthase starten die Glykogenbildung

Sowohl Glykogenolyse als auch Gluconeogenese erhöhen den

Blutzuckerspiegel. Der Unterschied liegt darin, wie sie das

bewerkstelligen:

Sowohl Glykogenolyse als auch Gluconeogenese erhöhen den

Blutzuckerspiegel. Der Unterschied liegt darin, wie sie das

bewerkstelligen:  Glykogenolyse gewinnt Glucose via Glykogenabbau und Mobilisierung von

Glucose aus Glucose-6-Phosphat (nur Leberzellen verfügen über das dazu

notwendige Enzym Glucose-6-Phosphatase), vgl. dort;

Glykogenolyse gewinnt Glucose via Glykogenabbau und Mobilisierung von

Glucose aus Glucose-6-Phosphat (nur Leberzellen verfügen über das dazu

notwendige Enzym Glucose-6-Phosphatase), vgl. dort; Gluconeogenese gewinnt Glucose aus Aminosäuren oder Glycerin.

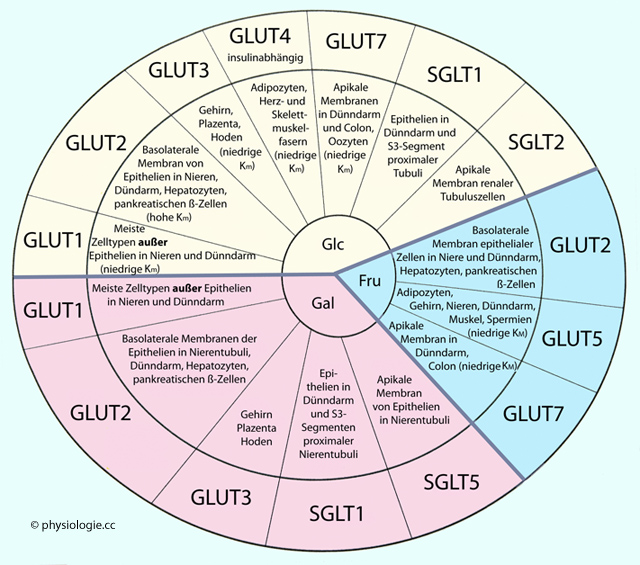

Gluconeogenese gewinnt Glucose aus Aminosäuren oder Glycerin. Abbildung), von denen die Zellen des Körpers unterschiedlich Gebrauch machen: GLUT (glucose transporter) und SGLT (sodium-glucose transporter):

Abbildung), von denen die Zellen des Körpers unterschiedlich Gebrauch machen: GLUT (glucose transporter) und SGLT (sodium-glucose transporter): GLUT binden ein Monosaccharid an einer Seite der Zellmembran, ändern

ihre Gestalt und setzen das transportierte Molekül an der anderen Seite

der Zellmembran wieder frei;

GLUT binden ein Monosaccharid an einer Seite der Zellmembran, ändern

ihre Gestalt und setzen das transportierte Molekül an der anderen Seite

der Zellmembran wieder frei;  SGLT sind Cotransporter (2 Na+ mit 1 Glucose oder Galactose - der Natriumgradient in die Zelle wird für den Transport des Monosaccharids gegen sein Konzentrationsgefälle genutzt).

SGLT sind Cotransporter (2 Na+ mit 1 Glucose oder Galactose - der Natriumgradient in die Zelle wird für den Transport des Monosaccharids gegen sein Konzentrationsgefälle genutzt). Orale

Rehydration erfolgt oft mit Flüssigkeiten, die eine Kombination von

Zucker und Salz enthalten - weil Glucose z.T. über Cotransport mit

Natriumionen in die Zellen gelangt (SGLTs nutzen den Natriumgradienten

zur "Mitnahme" von Glucose über die Zellmembran).

Orale

Rehydration erfolgt oft mit Flüssigkeiten, die eine Kombination von

Zucker und Salz enthalten - weil Glucose z.T. über Cotransport mit

Natriumionen in die Zellen gelangt (SGLTs nutzen den Natriumgradienten

zur "Mitnahme" von Glucose über die Zellmembran).

Abbildung: Glucosetransport in verschiedenen Geweben

Abbildung: Glucosetransport in verschiedenen Geweben

| Transporter |

Verbreitung |

Funktion | Bemerkungen |

| GLUT1 |

Meiste

Körperzellen (Hepatozyten, ß-Zellen, Erythrozyten, Endothel, Gehirn,

Hoden, Plazenta, Adipozyten, quergestreifte Muskelzellen) außer Epithelien in Dünndarm und Nieren |

Bidirektionaler Transport von Glucose, Galactose | Basale Glucoseversorgung. Bei niedrigem Blutzuckerspiegel vermehrte Einlagerung |

| GLUT2 |

Leber, ß-Zellen im Pankreas, Dünndarm, proximaler Tubulus |

Bidirektionaler Transport von Glucose, Galactose, Fructose | Relativ geringe Glucoseaffinität, aber hohe Transportkapazität Teil des pankreatischen Glucosesensors |

| GLUT3 |

Gehirn (basale Versorgung), Plazenta, Hoden |

Import von Glucose, Galactose | Hohe Glucoseaffinität, basale Glucoseversorgung |

| GLUT4 |

Adipozyten, quergestreifte Muskelzellen |

Insulinabhängiger Glucoseimport | Speicherungsfunktion |

| GLUT5 |

Enterozyten (Dünndarm) |

Import von Fructose | - |

GLUT2 ist der führende Glucosetransporter in der Leber

(Hepatozyten) und dient hier der Energiespeicherung.

GLUT2 ist der führende Glucosetransporter in der Leber

(Hepatozyten) und dient hier der Energiespeicherung.

ß-Zellen in den Langerhans-Inseln des Pankreas

exprimieren ebenfalls GLUT2, wo Glucose je nach Konzentrationsmustern

im- oder exportiert wird; GLUT2 gleicht die intrazelluläre an die

extrazelluläre Glucosekonzentration an und dient deshalb als

"Glucosesensor": Steigt der Glucosespiegel, wird die Insulinfreisetzung angeregt - und vice versa.

ß-Zellen in den Langerhans-Inseln des Pankreas

exprimieren ebenfalls GLUT2, wo Glucose je nach Konzentrationsmustern

im- oder exportiert wird; GLUT2 gleicht die intrazelluläre an die

extrazelluläre Glucosekonzentration an und dient deshalb als

"Glucosesensor": Steigt der Glucosespiegel, wird die Insulinfreisetzung angeregt - und vice versa. GLUT2 findet sich auch der basolateralen Membran von Darmschleimhautzellen sowie in proximalen

Tubuli der Niere.

GLUT2 findet sich auch der basolateralen Membran von Darmschleimhautzellen sowie in proximalen

Tubuli der Niere.  GLUT2

hält den intrazellulären Glucosespiegel dank seiner hohen (passiven)

Transportkapazität ziemlich genau auf dem extrazellulären Wert. Glucose

und Galactose gelangen auf diesem Wege rasch vom Pfortaderblut in die

Leber, ohne dass es nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zu einer

Hyperglycämie / Galactosämie kommt. Umgekehrt erlaubt GLUT2 eine rasche

Freisetzung von Glucose aus der Leber, wenn der Blutzuckerspiegel

absinkt.

GLUT2

hält den intrazellulären Glucosespiegel dank seiner hohen (passiven)

Transportkapazität ziemlich genau auf dem extrazellulären Wert. Glucose

und Galactose gelangen auf diesem Wege rasch vom Pfortaderblut in die

Leber, ohne dass es nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zu einer

Hyperglycämie / Galactosämie kommt. Umgekehrt erlaubt GLUT2 eine rasche

Freisetzung von Glucose aus der Leber, wenn der Blutzuckerspiegel

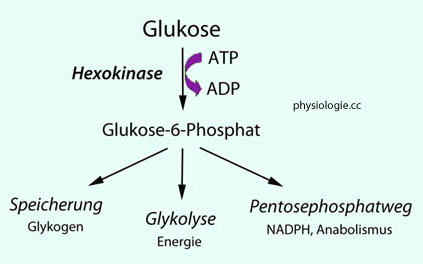

absinkt. Glucokinase

Glucokinase  ist ein Enzym mit niedriger Affinität für Glucose (Halbsättigung bei 8

mM Glucose - normaler Blutspiegel 5 mM). Ihre Expression steht unter

der Kontrolle von zwei Promotorgenen, eines davon wird durch Insulin

angeregt (in Hepatozyten), das andere wirkt konstitutiv in

pankreatischen ß-Zellen.

Glucokinase phosphoryliert Glucose zu Glucose-6-phosphat (G6P), das die

Zelle nicht verlassen kann (im Gegensatz zu unphosphorylierter

Glucose).

ist ein Enzym mit niedriger Affinität für Glucose (Halbsättigung bei 8

mM Glucose - normaler Blutspiegel 5 mM). Ihre Expression steht unter

der Kontrolle von zwei Promotorgenen, eines davon wird durch Insulin

angeregt (in Hepatozyten), das andere wirkt konstitutiv in

pankreatischen ß-Zellen.

Glucokinase phosphoryliert Glucose zu Glucose-6-phosphat (G6P), das die

Zelle nicht verlassen kann (im Gegensatz zu unphosphorylierter

Glucose).  Bei niedrigen Glucosewerten bindet Glucokinase an GK-RP (glucokinase regulatory protein),

das sie daraufhin in den Zellkern eskortiert und als inaktives Molekül

in Reserve hält. So wird weniger Glucose in G6P umgesetzt.

Bei niedrigen Glucosewerten bindet Glucokinase an GK-RP (glucokinase regulatory protein),

das sie daraufhin in den Zellkern eskortiert und als inaktives Molekül

in Reserve hält. So wird weniger Glucose in G6P umgesetzt. Bei hohen Glucosewerten

löst sich die Bindung des Enzyms an GK-RP, die Glucokinase wird frei

und kann im Zytoplasma wieder wirksam werden (G6P bilden). Von hier gibt es mehrere Verwendungen:

Bei hohen Glucosewerten

löst sich die Bindung des Enzyms an GK-RP, die Glucokinase wird frei

und kann im Zytoplasma wieder wirksam werden (G6P bilden). Von hier gibt es mehrere Verwendungen: Pentosephosphatweg

(Glucose wird zu Ribulose-5-Phosphat und NADPH umgesetzt.

Ribulose-5-Phosphat kann zu Ribose-5-Phosphat isomerisiert und für die

Nukleotidsynthese - z.B. im Rahmen von Mitosen -, NADPH zur Synthese

von Steroiden oder Fettsäuren - z.B. in der laktierenden Brustdrüse -,

zur Bildung freier Radikale - z.B. im Rahmen der Phagozytose - oder im Rahmen der NO-Synthese verwendet werden),

Pentosephosphatweg

(Glucose wird zu Ribulose-5-Phosphat und NADPH umgesetzt.

Ribulose-5-Phosphat kann zu Ribose-5-Phosphat isomerisiert und für die

Nukleotidsynthese - z.B. im Rahmen von Mitosen -, NADPH zur Synthese

von Steroiden oder Fettsäuren - z.B. in der laktierenden Brustdrüse -,

zur Bildung freier Radikale - z.B. im Rahmen der Phagozytose - oder im Rahmen der NO-Synthese verwendet werden),  Glykogensynthese (Energiepeicher: Leber, Muskel),

Glykogensynthese (Energiepeicher: Leber, Muskel),  Glykolyse (Anabolie, ATP, Lipogenese).

Glykolyse (Anabolie, ATP, Lipogenese). Das Enzymprodukt Glucose-6-Phosphat inhibiert die Glucokinase nur schwach; G6P wird aber z.T. in Fructose-6-Phosphat umgesetzt, das die Einlagerung der Glucokinase in den Zellkern - und damit ihre Inaktivierung - fördert (negative Rückkopplung).

Das Enzymprodukt Glucose-6-Phosphat inhibiert die Glucokinase nur schwach; G6P wird aber z.T. in Fructose-6-Phosphat umgesetzt, das die Einlagerung der Glucokinase in den Zellkern - und damit ihre Inaktivierung - fördert (negative Rückkopplung).  Insulin fördert, Glucagon reduziert die Synthese von Glucokinase.

Insulin fördert, Glucagon reduziert die Synthese von Glucokinase. Abbildung).

Die (phosphorylierende) Aktivität der Glucokinase bestimmt die Glucoseaufnahme der Leberzelle.

Abbildung).

Die (phosphorylierende) Aktivität der Glucokinase bestimmt die Glucoseaufnahme der Leberzelle.

Abbildung: Glucoseaustausch zwischen den Geweben (digestive Phase)

Abbildung: Glucoseaustausch zwischen den Geweben (digestive Phase)

Steigt das Glucoseangebot (postprandial), nimmt auch der

Insulinspiegel zu und dies aktiviert die Glucokinase.

(Bei einer durchschnittlichen Mahlzeit werden 30-60 Gramm Glucose resorbiert - Gehirn und Erythrozyten benötigen ~7-8 g/h).

Steigt das Glucoseangebot (postprandial), nimmt auch der

Insulinspiegel zu und dies aktiviert die Glucokinase.

(Bei einer durchschnittlichen Mahlzeit werden 30-60 Gramm Glucose resorbiert - Gehirn und Erythrozyten benötigen ~7-8 g/h). Nimmt das Glucoseangebot unter die Schwelle ab, unter der Glucose aus der Leber nachgeliefert wird (Nüchternzustand), wird der Glykogenabbau gefördert und die Glykogensynthese gehemmt:

Nimmt das Glucoseangebot unter die Schwelle ab, unter der Glucose aus der Leber nachgeliefert wird (Nüchternzustand), wird der Glykogenabbau gefördert und die Glykogensynthese gehemmt:

Abbildung: Quellen der hepatischen Glucoseproduktion im Fastenversuch

Abbildung: Quellen der hepatischen Glucoseproduktion im Fastenversuch

Bei Substratmangel (Hunger) wird Glucose aus Nichtkohlenhydraten gebildet

(Gluconeogenese).

Verwendet werden dazu Aminosäuren (aus Protein: vor

allem Muskelgewebe) und Glycerin (aus Fettgewebe), auch Lactat (aus

Glykolyse).

Bei Substratmangel (Hunger) wird Glucose aus Nichtkohlenhydraten gebildet

(Gluconeogenese).

Verwendet werden dazu Aminosäuren (aus Protein: vor

allem Muskelgewebe) und Glycerin (aus Fettgewebe), auch Lactat (aus

Glykolyse).  Aus den Glykogenreserven können 4-5 g/h Glucose gewonnen

werden,

Aus den Glykogenreserven können 4-5 g/h Glucose gewonnen

werden,  durch Gluconeogenese (aus Glycerin, Lactat und Aminosäuren) ~3

g/h.

durch Gluconeogenese (aus Glycerin, Lactat und Aminosäuren) ~3

g/h. Abbildung). Die Gluconeogenese läuft über einen längeren

Zeitraum stabil weiter, bis zunehmend auf Ketogenese umgeschaltet

werden muss.

Abbildung). Die Gluconeogenese läuft über einen längeren

Zeitraum stabil weiter, bis zunehmend auf Ketogenese umgeschaltet

werden muss. Über die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels durch die Leber und die Versorgung der Muskulatur s. auch dort

Über die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels durch die Leber und die Versorgung der Muskulatur s. auch dort

Abbildung: Hexokinase

Abbildung: Hexokinase

Abbildung: Glykogenkörnchen mit Glykogenin-Kern

Abbildung: Glykogenkörnchen mit Glykogenin-Kern

Die

Polymerisierung der Glucose (

Die

Polymerisierung der Glucose ( Abbildung - Glykogenbildung - Enzym: Glykogen-Phosphorylase) dient dem

osmotischen Schutz: Einzelne Glucosemoleküle würden in

größerer Zahl

das osmotische Gleichgewicht

in der Leber schwer belasten. Da die Osmolarität von der Zahl der

gelösten Teilchen abhängt, bedeutet die Zusammenlagerung von z.B.

dreißigtausend Glucosemolekülen zu einem Glykogenkorn eine Reduktion

des

osmotischen Drucks, den diese Teichen in der Zelle ausüben würden, um

einen Faktor von 3 mal 104!

Abbildung - Glykogenbildung - Enzym: Glykogen-Phosphorylase) dient dem

osmotischen Schutz: Einzelne Glucosemoleküle würden in

größerer Zahl

das osmotische Gleichgewicht

in der Leber schwer belasten. Da die Osmolarität von der Zahl der

gelösten Teilchen abhängt, bedeutet die Zusammenlagerung von z.B.

dreißigtausend Glucosemolekülen zu einem Glykogenkorn eine Reduktion

des

osmotischen Drucks, den diese Teichen in der Zelle ausüben würden, um

einen Faktor von 3 mal 104! Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Glucoseaustausch im Organismus

Abbildung: Glucoseaustausch im Organismus

s.

s.  Abbildung oben)

und dient dem eigenen Bedarf, nicht der Blutzuckerstabilisierung.

Abbildung oben)

und dient dem eigenen Bedarf, nicht der Blutzuckerstabilisierung.

Die Leber übt metabolische Pufferfunktion u.a. dadurch aus, dass sie den Blutzuckerspiegel durch Aufnahme oder Abgabe von Glucose stabilisiert. Sie speichert Energie in Form von Glykogen (~150 g) und bildet Glucose aus Aminosäuren, Glycerin, Lactat , Galactose, Fruktose, Xylit (Gluconeogenese), sowie

Verbindungen aus Intermediärstoffen des Kohlenhydratstoffwechsels

(Pyruvat, Ribosen, NADPH). Ein stabiler Blutzuckerspiegel von 4,0-5,5

mM ist vor

allem für die Energieversorgung des Gehirns wichtig. Die

Glucosefreisetzung wird neuronal (Sympathikus) und humoral angeregt

(Adrenalin,

STH, Glucagon, Kortisol, T3 / T4) Die Leber übt metabolische Pufferfunktion u.a. dadurch aus, dass sie den Blutzuckerspiegel durch Aufnahme oder Abgabe von Glucose stabilisiert. Sie speichert Energie in Form von Glykogen (~150 g) und bildet Glucose aus Aminosäuren, Glycerin, Lactat , Galactose, Fruktose, Xylit (Gluconeogenese), sowie

Verbindungen aus Intermediärstoffen des Kohlenhydratstoffwechsels

(Pyruvat, Ribosen, NADPH). Ein stabiler Blutzuckerspiegel von 4,0-5,5

mM ist vor

allem für die Energieversorgung des Gehirns wichtig. Die

Glucosefreisetzung wird neuronal (Sympathikus) und humoral angeregt

(Adrenalin,

STH, Glucagon, Kortisol, T3 / T4)  In der Resorptionsphase speichert die Leberzelle Energie, vor allem in

Form von Glykogenkörnchen (bis zu 10% des Organgewichts); in der Postresorptionsphase stellt sie

energiereiche Substrate für die Peripherie zur Verfügung. Bis zu

~30.000 Glucosemoleküle werden enzymatisch zu einem Glykogenkörnchen vereint (Glykogenin, Glykogensynthase), dadurch bleibt der

osmotische Druck in der Zelle stabil. Abgebaut wird das Glykogenmolekül an mehreren

Stellen gleichzeitig (Glykogenphosphorylase). Glucose verlässt dann das endoplasmatische Retikulum über GLUT 7 und die Leberzelle über GLUT2 (Glucose kann die Zelle verlassen, Glucosephosphat nicht)

In der Resorptionsphase speichert die Leberzelle Energie, vor allem in

Form von Glykogenkörnchen (bis zu 10% des Organgewichts); in der Postresorptionsphase stellt sie

energiereiche Substrate für die Peripherie zur Verfügung. Bis zu

~30.000 Glucosemoleküle werden enzymatisch zu einem Glykogenkörnchen vereint (Glykogenin, Glykogensynthase), dadurch bleibt der

osmotische Druck in der Zelle stabil. Abgebaut wird das Glykogenmolekül an mehreren

Stellen gleichzeitig (Glykogenphosphorylase). Glucose verlässt dann das endoplasmatische Retikulum über GLUT 7 und die Leberzelle über GLUT2 (Glucose kann die Zelle verlassen, Glucosephosphat nicht)  Um durch Zellmembranen zu gelangen, braucht Glucose Transportsysteme. GLUT1 (Blut-Hirn-Schranke) und GLUT3 (ZNS) haben hohe Affinität für Glucose und übernehmen die Grundversorgung vieler Gewebe - insulin-unabhängig und auch bei niedrigem Bluzuckerspiegel. GLUT2 in Leber-, Insel- und Darmepithelzellen transportiert Glucose insulin-unabhängig und mit

hoher Kapazität bei höherer Glucosekonzentration (niedrige Affinität -

Km-Wert 15-20 mM). Insel (ß-) zellen nützen

GLUT2 zusammen mit Glucokinase als Glucosesensor. GLUT4 fördert die Glucoseaufnahme insulinabhängig (Muskel- und Fettgewebe) und senkt den Blutzuckerspiegel. GLUT5 ist der

Fruktosetransporter (Dünndarmmukosa) Um durch Zellmembranen zu gelangen, braucht Glucose Transportsysteme. GLUT1 (Blut-Hirn-Schranke) und GLUT3 (ZNS) haben hohe Affinität für Glucose und übernehmen die Grundversorgung vieler Gewebe - insulin-unabhängig und auch bei niedrigem Bluzuckerspiegel. GLUT2 in Leber-, Insel- und Darmepithelzellen transportiert Glucose insulin-unabhängig und mit

hoher Kapazität bei höherer Glucosekonzentration (niedrige Affinität -

Km-Wert 15-20 mM). Insel (ß-) zellen nützen

GLUT2 zusammen mit Glucokinase als Glucosesensor. GLUT4 fördert die Glucoseaufnahme insulinabhängig (Muskel- und Fettgewebe) und senkt den Blutzuckerspiegel. GLUT5 ist der

Fruktosetransporter (Dünndarmmukosa)  Bei Substratmangel (Hunger) werden

Aminosäuren (aus Muskelprotein) und Glycerin (aus Fettgewebe), auch Lactat (aus Glykolyse) zur Energieversorgung herangezogen.

Glykogenreserven können 4-5 g/h Glucose beistellen, Gluconeogenese (aus

Glycerin, Lactat und Aminosäuren) ~3 g/h. Nach Erschöpfung der

Glykogenreserven läuft die Gluconeogenese weiter (Leber, Nieren, Darm), bis zunehmend Ketogenese einspringt Bei Substratmangel (Hunger) werden

Aminosäuren (aus Muskelprotein) und Glycerin (aus Fettgewebe), auch Lactat (aus Glykolyse) zur Energieversorgung herangezogen.

Glykogenreserven können 4-5 g/h Glucose beistellen, Gluconeogenese (aus

Glycerin, Lactat und Aminosäuren) ~3 g/h. Nach Erschöpfung der

Glykogenreserven läuft die Gluconeogenese weiter (Leber, Nieren, Darm), bis zunehmend Ketogenese einspringt |