Osmolalität und Flüssigkeitsvolumina

Osmolalität und Flüssigkeitsvolumina

Dehydrierung: ὕδωρ = Wasser ("Entwässerung")

Dehydrierung: ὕδωρ = Wasser ("Entwässerung")| Bis

auf wenige Ausnahmen sind die Körperflüssigkeiten osmotisch isoton (~

0,3 osmol/l) - entsprechend einer "physiologischen

Kochsalzlösung" (0,9%ig, d.h. 9 g NaCl/l), die meist als Grundlage für

Infusionslösungen dient. An physiologischen Grenzflächen können

osmotische Effekte auftreten; Zellmembranen sind wasserdurchlässig und

können so Unterschiede der osmotischen Konzentration durch Osmose ausgleichen. Treten unterschiedliche Konzentrationen

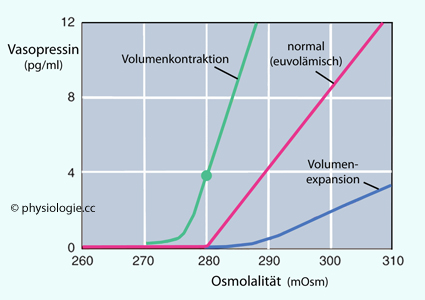

osmotisch wirksamer Stoffe auf (intra- vs. extrazellulär), nehmen

Zellen entweder Wasser auf (Zellschwellung oder Zytolyse in hypotoner

Umgebung) oder sie schrumpfen (in hypertoner Umgebung). Auf den ganzen Organismus bezogen ist die osmotische Konzentration wichtig, da von ihr das Milieu für biochemische und zellphysiologische Vorgänge abhängt. Sie wird präzise reguliert; das Zentrum dafür ist der Hypothalamus, der über neuronale und humorale Zugriffsmöglichkeiten verfügt, die Osmolalität - wenn nötig - zu korrigieren. Ansatzpunkte für diese Regulation sind einerseits die Aufnahme, andererseits die Ausscheidung von Wasser und Salz - also Durstempfinden, eventuell Salzappetit, und Nierenfunktion. Dehydration bedeutet zu geringe, Hyperhydration erhöhte Flüssigkeitsmenge im Körper. Meist meint man damit den Zustand des Extrazellulärraums (bei intrazellulären Abweichungen sagt man das dazu). Hydrationsänderungen können isoton, hypoton, oder hyperton sein. Immer bewegt sich das Wasser über (zelluläre, epitheliale) Grenzschichten auf die Seite der höheren Konzentration der gelösten Stoffe (Osmose); für jede dieser Störungen gibt es charakteristische klinische Beispiele. Der Normbereich der Osmolalität ist eng, etwa zwischen 280 und 295 mosmol/l (entsprechend einer Natriumkonzentration um die 145 mM). Sekretion und Blutspiegel von Vasopressin ändern sich mit der Osmolalität; unter ~280 mosmol/l betragen sie praktisch Null, darüber steigen sie an, und über ~290 mosmol/l beginnt zusätzlich Durstgefühl zu wirken (Trinken von Wasser reduziert die Osmolalität der Körperflüssigkeiten). |

Wasserbilanz und Kompartimente

Wasserbilanz und Kompartimente  Volumenregulation

Volumenregulation  Osmoregulation

Osmoregulation  Veränderte Regulationsschwelle

Veränderte Regulationsschwelle  Dehydration

Dehydration  Vasopressin

Vasopressin

Iso-, Hyper- / Hypotonizität

Iso-, Hyper- / Hypotonizität  Physiologische Kochsalzlösung

Physiologische Kochsalzlösung  Freiwasserclearance

Freiwasserclearance

Core messages

Core messages Abbildung.)

Abbildung.)

Abbildung: Osmose

Abbildung: Osmose

Abbildung) - es entsteht ein Netto-Strom von Lösungsmittel, d.h. eine osmotische

Flüssigkeitsströmung.

Abbildung) - es entsteht ein Netto-Strom von Lösungsmittel, d.h. eine osmotische

Flüssigkeitsströmung. Osmotische

Ausgleichsströme treten auf, wenn sich die Osmolalität aneinander

grenzender Kompartimente - z.B. Intra- versus Extrazellulärraum -

unterscheidet.

Osmotische

Ausgleichsströme treten auf, wenn sich die Osmolalität aneinander

grenzender Kompartimente - z.B. Intra- versus Extrazellulärraum -

unterscheidet.

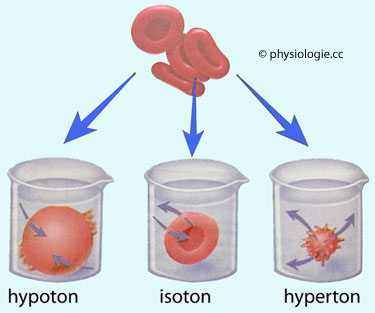

Abbildung: Wirkung von Lösungen verschiedener Tonizität auf die Gestalt von Erythrozyten

Abbildung: Wirkung von Lösungen verschiedener Tonizität auf die Gestalt von Erythrozyten

Die Konzentration gelöster (osmotisch wirksamer) Substanzen wird in osmol/l bzw. osmol/kg angegeben (

Die Konzentration gelöster (osmotisch wirksamer) Substanzen wird in osmol/l bzw. osmol/kg angegeben ( s. dort). Ein Tausendstel osmol ist ein milli-osmol

(mosmol).

s. dort). Ein Tausendstel osmol ist ein milli-osmol

(mosmol).  als

Osmolarität (osmotische Konzentration) in osmol / Liter Lösung

(z.B. Blutserum) - das Volumen nimmt mit der Temperatur zu, daher

müsste man zur Osmolarität streng genommen die Messtemperatur angeben

(meist ist Körpertemperatur gemeint); oder

als

Osmolarität (osmotische Konzentration) in osmol / Liter Lösung

(z.B. Blutserum) - das Volumen nimmt mit der Temperatur zu, daher

müsste man zur Osmolarität streng genommen die Messtemperatur angeben

(meist ist Körpertemperatur gemeint); oder  als Osmolalität in osmol / Kilogramm Lösungsmittel

(Wasser) - vorteilhaft, wenn die entsprechende Lösung zubereitet werden

soll (z.B. Infusionslösung). Diese Größe ist unabhängig von der

Temperatur.

als Osmolalität in osmol / Kilogramm Lösungsmittel

(Wasser) - vorteilhaft, wenn die entsprechende Lösung zubereitet werden

soll (z.B. Infusionslösung). Diese Größe ist unabhängig von der

Temperatur. Liegt der Wert der

Plasma-Osmolalität (effektiv) über 300 mosmol/l, spricht man von Hypertonizität, bei

unter 280 mosmol/l von Hypotonizität. Blutplasma hat etwa 290 mosmol/l, eine Lösung dieser osmotischen Konzentration (z.B. physiologische Kochsalzlösung) nennt man isoton (isos = gleich, gleich stark konzentriert wie Blutplasma).

Liegt der Wert der

Plasma-Osmolalität (effektiv) über 300 mosmol/l, spricht man von Hypertonizität, bei

unter 280 mosmol/l von Hypotonizität. Blutplasma hat etwa 290 mosmol/l, eine Lösung dieser osmotischen Konzentration (z.B. physiologische Kochsalzlösung) nennt man isoton (isos = gleich, gleich stark konzentriert wie Blutplasma). Osmolalität und Tonizität muss nicht das Gleiche bedeuten: Die

Osmolalität bezieht sich auf die Konzentration osmotisch aktiver

gelöster Teilchen in einer Lösung, die Tonizität auf deren

physiologischen Effekt im Körper (effektive Osmolalität).

So wirkt sich Glucose normalerweise kaum auf die Tonizität aus

(intestinal resorbierte Glucose wird von den Zellen rasch aufgenommen

und verstoffwechselt und ist dann osmotisch nicht mehr wirksam).

Osmolalität und Tonizität muss nicht das Gleiche bedeuten: Die

Osmolalität bezieht sich auf die Konzentration osmotisch aktiver

gelöster Teilchen in einer Lösung, die Tonizität auf deren

physiologischen Effekt im Körper (effektive Osmolalität).

So wirkt sich Glucose normalerweise kaum auf die Tonizität aus

(intestinal resorbierte Glucose wird von den Zellen rasch aufgenommen

und verstoffwechselt und ist dann osmotisch nicht mehr wirksam).

Natrium (~140 mM)

Natrium (~140 mM)

Chlorid (~105 mM)

Chlorid (~105 mM)

Bikarbonat (~25 mM)

Bikarbonat (~25 mM)

Glucose (~5 mM)

Glucose (~5 mM)

Harnstoff (~5 mM)

Harnstoff (~5 mM) den Gefrierpunkt

(Gefrierpunktserniedrigung plasmaisotoner Körperflüssigkeiten: 0,56°C) oder

den Gefrierpunkt

(Gefrierpunktserniedrigung plasmaisotoner Körperflüssigkeiten: 0,56°C) oder  den Dampfdruck der Lösung (Osmolalität proportional Dampfdruckerhöhung) - beide sind von der Osmolalität

abhängig, oder

den Dampfdruck der Lösung (Osmolalität proportional Dampfdruckerhöhung) - beide sind von der Osmolalität

abhängig, oder direkt mit einer Membran ermitteln (umständlich, im klinischen Labor nicht üblich).

direkt mit einer Membran ermitteln (umständlich, im klinischen Labor nicht üblich). Wassermangel äußert sich in einer Zunahme der

Natriumkonzentration und der Osmolalität im Blutplasma - und umgekehrt.

Da Flüssigkeitsvolumina (in und außerhalb von Zellen) über

Salzkonzentrationen reguliert werden, hilft die Osmometrie an Blut-

oder Harnproben bei der Diagnostik von Störungen des

Salz-Wasser-Haushalts.

Wassermangel äußert sich in einer Zunahme der

Natriumkonzentration und der Osmolalität im Blutplasma - und umgekehrt.

Da Flüssigkeitsvolumina (in und außerhalb von Zellen) über

Salzkonzentrationen reguliert werden, hilft die Osmometrie an Blut-

oder Harnproben bei der Diagnostik von Störungen des

Salz-Wasser-Haushalts.  Insbesondere

bei bewusstlosen oder verwirrten Patienten ist die Kontrolle des

Wassergehalts (des Hydrationszustandes) von Bedeutung, um im Falle

einer Entgleisung der Osmoregulation (in der Regel Dehydrierung)

Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Insbesondere

bei bewusstlosen oder verwirrten Patienten ist die Kontrolle des

Wassergehalts (des Hydrationszustandes) von Bedeutung, um im Falle

einer Entgleisung der Osmoregulation (in der Regel Dehydrierung)

Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Abbildung: Tonizität und Zellvolumen

Abbildung: Tonizität und Zellvolumen Zur Bestimmung des extrazellulären und intrazellulären Flüssigkeitsvolumens s. dort

Zur Bestimmung des extrazellulären und intrazellulären Flüssigkeitsvolumens s. dort

| Elektrolyte in Körperflüssigkeiten In mosm/l Nach Mastenbjörk / Meloni / Andersson, Fluid and Electrolytes, Medical Creations 2024 |

|||

| Komponente |

Intrazellulär |

Interstitiell |

Blutplasma |

| Na+ |

14 |

139 |

142 |

| Cl- |

4 |

108 |

108 |

| K+ |

140 |

4 |

4,2 |

| Ca++ |

0 |

1,2 |

1,3 |

| HCO3- |

10 |

28,3 |

24 |

| HPO4-- |

11 |

2 |

2 |

| Protein |

4 |

0,2 |

1,2 |

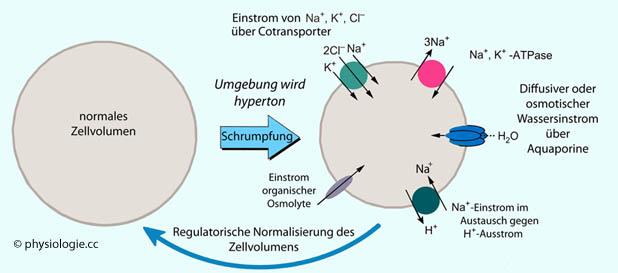

Abbildung: Regulatorische Volumenzunahme von Zellen in Reaktion auf Schrumpfung

Abbildung: Regulatorische Volumenzunahme von Zellen in Reaktion auf Schrumpfung

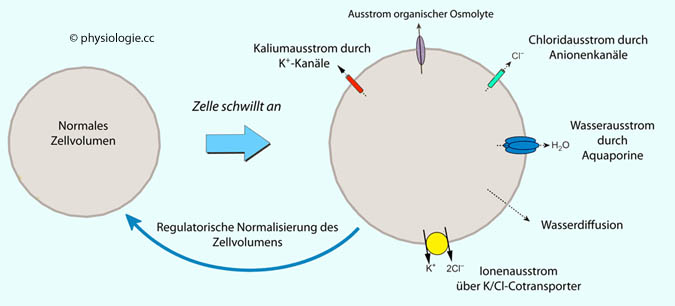

Abbildung: Reduktion des Zellvolumens in Reaktion auf Zunahme des Zellvolumens

Abbildung: Reduktion des Zellvolumens in Reaktion auf Zunahme des Zellvolumens

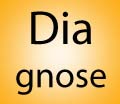

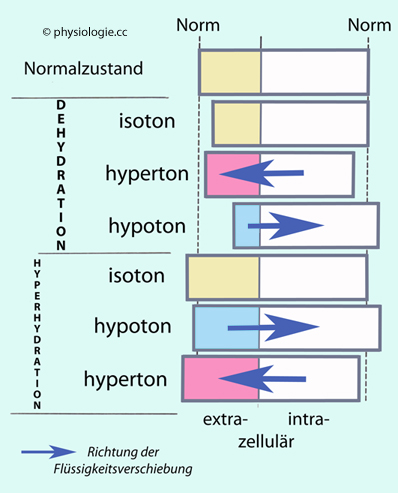

Bei isotonen

Veränderungen des extrazellulären Volumens (Hyper- oder Hypohydration)

liegt kein Unterschied zwischen intra- und extrazellulärer Osmolalität

vor, es kommt zu keiner Netto-Bewegung von Wasser durch die Zellmembranen, das Volumen der Zellen (Intrazellulärvolumen) bleibt unverändert.

Bei isotonen

Veränderungen des extrazellulären Volumens (Hyper- oder Hypohydration)

liegt kein Unterschied zwischen intra- und extrazellulärer Osmolalität

vor, es kommt zu keiner Netto-Bewegung von Wasser durch die Zellmembranen, das Volumen der Zellen (Intrazellulärvolumen) bleibt unverändert. Nimmt z.B. die extrazelluläre Natriumkonzentration ab (hypotone Störung: [Na+]

< 136 mM), dringt Wasser osmotisch in die Zelle ein

(die ja jetzt relativ hyperton

Nimmt z.B. die extrazelluläre Natriumkonzentration ab (hypotone Störung: [Na+]

< 136 mM), dringt Wasser osmotisch in die Zelle ein

(die ja jetzt relativ hyperton  ist), es kommt zu Zellschwellung

(Zellödem), was Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Übelkeit und Muskelkrämpfe

bedingen kann. Bei hypotoner Hyperhydration ("Wasservergiftung") nimmt sowohl das Extra- als auch das Intrazellulärvolumen zu.

ist), es kommt zu Zellschwellung

(Zellödem), was Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Übelkeit und Muskelkrämpfe

bedingen kann. Bei hypotoner Hyperhydration ("Wasservergiftung") nimmt sowohl das Extra- als auch das Intrazellulärvolumen zu.  Bei hypertoner

Störung passiert das Gegenteil: Wasser verlässt die Zellen, diese

schrumpfen ("zelluläre Exsikkose"), Unruhe, Fieber, Durst können die

Folge sein. Bei hypertoner Dehydration

("Durstexsikkose") kommt es durch Wasserdefizit (Ausscheidung >

Nachschub) zunächst zu Kontraktion des Extrazellulärraums, und die

Hyperosmolalität (erhöhte Salzkonzentration) zieht Wasser aus den

Zellen. Ein Beispiel dafür ist unkompensierter Schweißverlust:

Bei hypertoner

Störung passiert das Gegenteil: Wasser verlässt die Zellen, diese

schrumpfen ("zelluläre Exsikkose"), Unruhe, Fieber, Durst können die

Folge sein. Bei hypertoner Dehydration

("Durstexsikkose") kommt es durch Wasserdefizit (Ausscheidung >

Nachschub) zunächst zu Kontraktion des Extrazellulärraums, und die

Hyperosmolalität (erhöhte Salzkonzentration) zieht Wasser aus den

Zellen. Ein Beispiel dafür ist unkompensierter Schweißverlust:| Starkes Schwitzen → Verlust hypotoner Flüssigkeit → a) / b) a) → extrazelluläres Volumen sinkt → Harnausscheidung nimmt ab b) → Osmolalität steigt → Wasser strömt aus den Zellen → allgemeine Hypertonizität |

Leberzellen:

Bei sinkendem Zellvolumen bauen Hepatozyten Glykogen und Proteine ab -

die entstehenden Aminosäure- und Glucosemoleküle erhöhen die

intrazelluläre Osmolarität der schrumpfenden Zelle und verursachen

Wassereinstrom, das Zellvolumen nimmt zu. Umgekehrt kommt es bei

Zellschwellung zu vermehrter Proteinsynthese und Glykogensynthese, was

Aminosäuren und Glucose verbraucht und die Zahl der osmotisch aktiven

Moleküle senkt - Wasser strömt aus der Zelle, das Zellvolumen nimmt

ab.

Leberzellen:

Bei sinkendem Zellvolumen bauen Hepatozyten Glykogen und Proteine ab -

die entstehenden Aminosäure- und Glucosemoleküle erhöhen die

intrazelluläre Osmolarität der schrumpfenden Zelle und verursachen

Wassereinstrom, das Zellvolumen nimmt zu. Umgekehrt kommt es bei

Zellschwellung zu vermehrter Proteinsynthese und Glykogensynthese, was

Aminosäuren und Glucose verbraucht und die Zahl der osmotisch aktiven

Moleküle senkt - Wasser strömt aus der Zelle, das Zellvolumen nimmt

ab. Tubuluszellen im Nierenmark: Diese sind fortwährend erhöhter Osmolarität ausgesetzt (s. dort).

Wie erhalten sie dennoch ihr normales Volumen? Sie tun das, indem sie

die Synthese organischer Osmolyte erhöhen (z.B. Sorbitol, Inositol,

Betain). Auch können sie die Bestückung ihrer Membran mit Aquaporin

ändern.

Tubuluszellen im Nierenmark: Diese sind fortwährend erhöhter Osmolarität ausgesetzt (s. dort).

Wie erhalten sie dennoch ihr normales Volumen? Sie tun das, indem sie

die Synthese organischer Osmolyte erhöhen (z.B. Sorbitol, Inositol,

Betain). Auch können sie die Bestückung ihrer Membran mit Aquaporin

ändern.

Abbildung: Osmotischer Ausgleich bei De- oder Hyperhydration

Abbildung: Osmotischer Ausgleich bei De- oder Hyperhydration : Abnahme, Hyperhydration: Zunahme des extrazellulären Volumens.

Die Verhältnisse können - je nach Osmolatität - iso-, hyper- oder hypoton sein. Beispiele:

: Abnahme, Hyperhydration: Zunahme des extrazellulären Volumens.

Die Verhältnisse können - je nach Osmolatität - iso-, hyper- oder hypoton sein. Beispiele: Als physiologische Kochsalzlösung bezeichnet man eine dem Blutplasma isotone Lösung von 9 g NaCl pro Liter (0,9 %ige NaCl-Lösung). Diese

hat die gleiche osmotische Konzentration wie Blutplasma bzw.

interstitielle Flüssigkeit (290 mosmol/l) und wird als Grundlage für

die meisten medizinischen Infusionsflüssigkeiten verwendet.

Als physiologische Kochsalzlösung bezeichnet man eine dem Blutplasma isotone Lösung von 9 g NaCl pro Liter (0,9 %ige NaCl-Lösung). Diese

hat die gleiche osmotische Konzentration wie Blutplasma bzw.

interstitielle Flüssigkeit (290 mosmol/l) und wird als Grundlage für

die meisten medizinischen Infusionsflüssigkeiten verwendet. Wasser würde den Intrazellulärraum erhöhen (osmotisch bedingter Einstrom von H2O in die Zellen), die Zellen schwellen an,

Wasser würde den Intrazellulärraum erhöhen (osmotisch bedingter Einstrom von H2O in die Zellen), die Zellen schwellen an, die Zufuhr isotoner Kochsalzlösung würde das intrazelluläre Volumen unverändert lassen,

die Zufuhr isotoner Kochsalzlösung würde das intrazelluläre Volumen unverändert lassen, löst man NaCl in extrazellulärer Flüssigkeit, wird diese hyperton, Wasser strömt osmotisch bedingt aus den Zellen, die Zellen schrumpfen.

löst man NaCl in extrazellulärer Flüssigkeit, wird diese hyperton, Wasser strömt osmotisch bedingt aus den Zellen, die Zellen schrumpfen.| Die Osmolalität des Blutplasmas entspricht der Osmolalität einer 0,9 %igen Kochsalzlösung |

| Infusion hypertoner

Infusionslösungen (z.B. NaCl) steigert sowohl Osmolarität als auch

Volumen im Extrazellulärraum (hypertone Hyperhydration) → Wasser

diffundiert aus den Zellen (Osmose), die Zellen schrumpfen Hyperhydration senkt die Plasma-Proteinkonzentration (Verdünnungseffekt) |

Isotone Glucoselösung wirkt stark hypoton, da Glucose

rasch von den Zellen aufgenommen wird und so aus dem Extrazellulärraum

verschwindet.

Isotone Glucoselösung wirkt stark hypoton, da Glucose

rasch von den Zellen aufgenommen wird und so aus dem Extrazellulärraum

verschwindet. ein und gleicht die Störung durch

Ausscheidung verdünnten oder konzentrierten Harns, und evt.

Wasserzufuhr, aus.

ein und gleicht die Störung durch

Ausscheidung verdünnten oder konzentrierten Harns, und evt.

Wasserzufuhr, aus. | Männer |

Frauen |

|

|

(total body water TBW) |

60% KG |

50% KG |

| Intrazelluläre Flüssigkeit |

60% TBW |

|

| Extrazelluläre Flüssigkeit (EZF) |

40% TBW |

|

| Interstitielle Flüssigkeit |

75% EZF |

|

| Blutplasma |

20% EZF |

|

| Blut |

8% KG |

7% KG |

| Transzelluläre Flüssigkeit |

5% EZF |

|

Gesamtkörperwasser, Mann 42 kg, Frau 35 kg

Gesamtkörperwasser, Mann 42 kg, Frau 35 kg Intrazelluläre Flüssigkeit, Mann 25 l, Frau 21 l

Intrazelluläre Flüssigkeit, Mann 25 l, Frau 21 l Extrazelluläre Flüssigkeit, Mann 17 kg, Frau 15 kg

Extrazelluläre Flüssigkeit, Mann 17 kg, Frau 15 kg Interstitielle Flüssigkeit, Mann 13 kg, Frau 10 kg

Interstitielle Flüssigkeit, Mann 13 kg, Frau 10 kg Blutplasma, 3 kg

Blutplasma, 3 kg Blut, Mann 5,5 kg, Frau 5 kg

Blut, Mann 5,5 kg, Frau 5 kg Transzelluläre Flüssigkeit, 1 kg

Transzelluläre Flüssigkeit, 1 kg s. dort).

s. dort). s. dort.

s. dort. → geringer venöser Rückstrom →

reduzierte kardiale Vorlast → herabgesetztes Herzzeitvolumen) zu

Problemen, den arteriellen Blutdruck aufrechtzuerhalten, damit zu

Kreislauflabilität und schließlich Kreislaufversagen, das unbehandelt

zum Tode führt (Mb. Addison).

→ geringer venöser Rückstrom →

reduzierte kardiale Vorlast → herabgesetztes Herzzeitvolumen) zu

Problemen, den arteriellen Blutdruck aufrechtzuerhalten, damit zu

Kreislauflabilität und schließlich Kreislaufversagen, das unbehandelt

zum Tode führt (Mb. Addison). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Aktivität in Hypothalamus und Großhirnrinde und Durstgefühl bei wechselnder Plasmaosmolalität

Abbildung: Aktivität in Hypothalamus und Großhirnrinde und Durstgefühl bei wechselnder Plasmaosmolalität

vor allem mit dem Durstempfinden korreliert, nimmt diejenige der osmosensiblen Zone im organum vasculosum

der lamina terminalis mit der Osmolalität des Blutplasmas (und damit der interstitiellen Flüssigkeit) zu (

vor allem mit dem Durstempfinden korreliert, nimmt diejenige der osmosensiblen Zone im organum vasculosum

der lamina terminalis mit der Osmolalität des Blutplasmas (und damit der interstitiellen Flüssigkeit) zu ( Abbildung).

Abbildung). Aufnahme: 2,2 l/d per os, 0,3 l/d Oxidationswasser;

Aufnahme: 2,2 l/d per os, 0,3 l/d Oxidationswasser;  Abgabe: Urin 1,5 l/d, Wasserverlust über Atmung und Haut 0,85 l/d, mit dem Stuhl 0,15 l/d

Abgabe: Urin 1,5 l/d, Wasserverlust über Atmung und Haut 0,85 l/d, mit dem Stuhl 0,15 l/d

Die tägliche Wasseraufnahme

beträgt beim Erwachsenen etwa 2-3 Liter, stark abhängig von

Begleitumständen. Bei durchschnittlicher Ernährung fallen ~600 mosmol

harnpflichtige Substanzen an. Da die Niere des Menschen auf maximal ~1200 mosmol konzentrieren

kann, werden für die Ausscheidung dieser osmotischen Last mindestens

0,5 Liter Harn benötigt.

Die tägliche Wasseraufnahme

beträgt beim Erwachsenen etwa 2-3 Liter, stark abhängig von

Begleitumständen. Bei durchschnittlicher Ernährung fallen ~600 mosmol

harnpflichtige Substanzen an. Da die Niere des Menschen auf maximal ~1200 mosmol konzentrieren

kann, werden für die Ausscheidung dieser osmotischen Last mindestens

0,5 Liter Harn benötigt.  Eine solche maximale Konzentrierung (negative Freiwasserclearance) erfolgt nur bei Wassermangel (Durstzustand).

Eine solche maximale Konzentrierung (negative Freiwasserclearance) erfolgt nur bei Wassermangel (Durstzustand).  Als Freiwasserclearance

(free water clearance) bezeichnet man diejenige Plasmamenge, die (pro Zeiteinheit) als reines

Wasser (also ohne gelöste Stoffe) ausgeschieden wird. Bei hypotonem

Harn ergibt sich ein positiver, bei hypertonem ein negativer Betrag der

Freiwasserclearance.

Als Freiwasserclearance

(free water clearance) bezeichnet man diejenige Plasmamenge, die (pro Zeiteinheit) als reines

Wasser (also ohne gelöste Stoffe) ausgeschieden wird. Bei hypotonem

Harn ergibt sich ein positiver, bei hypertonem ein negativer Betrag der

Freiwasserclearance.  Ist der 24-Stunden-Harn blutisoton, wird Wasser weder eingespart noch zusätzlich ausgeschieden (keine Freiwasserclearance).

Ist der 24-Stunden-Harn blutisoton, wird Wasser weder eingespart noch zusätzlich ausgeschieden (keine Freiwasserclearance).  Ist der Harn hypoton, besteht eine positive Freiwasserclearance (z.B. infolge Zufuhr einer Wassermenge, die zur

Erhaltung des osmotischen Gleichgewichts nicht nötig wäre - exzessives

Trinken; sie kann im Fall eines voll ausgebildeten Diabetes insipidus bis ~20 l/d betragen).

Ist der Harn hypoton, besteht eine positive Freiwasserclearance (z.B. infolge Zufuhr einer Wassermenge, die zur

Erhaltung des osmotischen Gleichgewichts nicht nötig wäre - exzessives

Trinken; sie kann im Fall eines voll ausgebildeten Diabetes insipidus bis ~20 l/d betragen). Intrazellulär ~60%

Intrazellulär ~60% Extrazellulär ~40%, bestehend aus:

Extrazellulär ~40%, bestehend aus: interstitiell (extravasale Gewebespalten) ~30%

interstitiell (extravasale Gewebespalten) ~30% Blutplasma (intravasal) 6-8%

Blutplasma (intravasal) 6-8% transzellulär ('third space', anatomisch begrenzte extravasale Flüssigkeitsräume), z.B. Pleura-, Perikardial-, Peritoneal-, Liquorraum: 3-4%

transzellulär ('third space', anatomisch begrenzte extravasale Flüssigkeitsräume), z.B. Pleura-, Perikardial-, Peritoneal-, Liquorraum: 3-4% Regulation extrazelluläres Volumen vs. Osmolalität  Nach Boron / Boulpaep: Concise Medical Physiology 2021 |

||

| |

Regulation EZV / Blutdruck |

Regulation Osmolalität |

| Was wird gemessen? |

Effektives Blutvolumen |

Osmolalität Blutplasma |

| Sensoren |

Barorezeptoren in Carotissinus, Aortenbogen, afferenten Nierenarterien, Atrien (Herz) |

Hypothalamische Osmosensoren |

| Efferenzen |

RAAS, Sympathikus, Vasopressin, ANP |

Durst Vasopressin |

| Effektoren |

Kurzfristig: Herz, Blutgefäße Kurzfristig: Herz, Blutgefäße Langfristig: Niere Langfristig: Niere |

Niere Trinkverhalten |

| Was wird beeinflusst? |

Kurzfristig: Blutdruck Kurzfristig: Blutdruck Langfristig: Natriumausscheidung Langfristig: Natriumausscheidung

|

Wasserausscheidung Wasseraufnahme |

Das

"Volumensignal" aus der Peripherie (Kreislaufrezeptoren) beeinflusst

kurzfristig (Sekunden bis Minuten) den Sympathikustonus und

kreislaufwirksame Hormone, langfristig (Stunden bis Tage) nervöse,

humorale und hämodynamische Mechanismen zur Steuerung der

Natriumausscheidung.

Das

"Volumensignal" aus der Peripherie (Kreislaufrezeptoren) beeinflusst

kurzfristig (Sekunden bis Minuten) den Sympathikustonus und

kreislaufwirksame Hormone, langfristig (Stunden bis Tage) nervöse,

humorale und hämodynamische Mechanismen zur Steuerung der

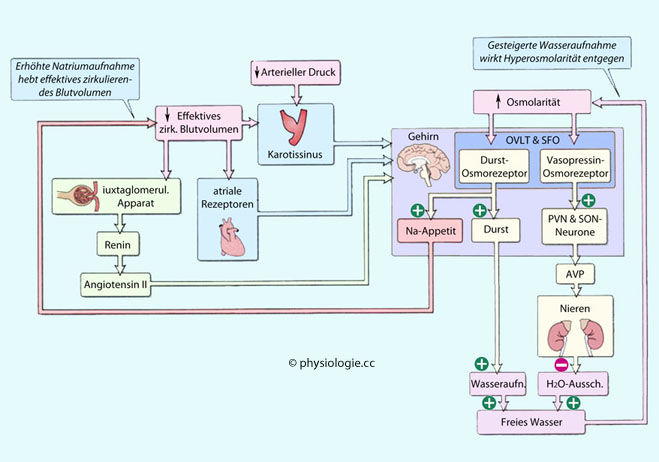

Natriumausscheidung.  Änderungen

der Plasmaosmolalität beeinflussen im Gehirn das Durstempfinden

einerseits, die Sekretion von Vasopressin (ADH = antidiuretisches

Hormon, Adiuretin, AVP = Arginin-Vasopressin) andererseits (Tabelle und

Abbildungen).

Änderungen

der Plasmaosmolalität beeinflussen im Gehirn das Durstempfinden

einerseits, die Sekretion von Vasopressin (ADH = antidiuretisches

Hormon, Adiuretin, AVP = Arginin-Vasopressin) andererseits (Tabelle und

Abbildungen).

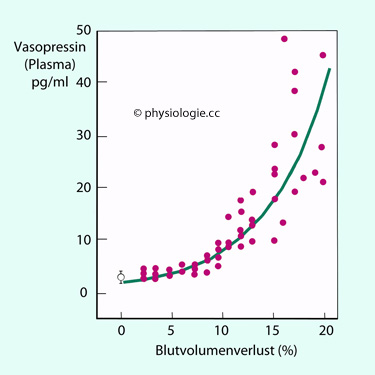

Abbildung: Vasopressinspiegel als Funktion abnehmenden Blutvolumens

Abbildung: Vasopressinspiegel als Funktion abnehmenden Blutvolumens

Abbildung). Dieser Anstieg ist umso

intensiver, je mehr das Blutvolumen abnimmt; bei einem Verlust von 15%

des Referenzvolumens nimmt [Vasopressin] im Schnitt beinahe 10-fach zu,

bei 20% Volumenverlust bis zu 20-fach.

Abbildung). Dieser Anstieg ist umso

intensiver, je mehr das Blutvolumen abnimmt; bei einem Verlust von 15%

des Referenzvolumens nimmt [Vasopressin] im Schnitt beinahe 10-fach zu,

bei 20% Volumenverlust bis zu 20-fach. Zum Wirkungsmechanismus des Vasopressins s. auch dort

Zum Wirkungsmechanismus des Vasopressins s. auch dort Nicht

das extrazelluläre Volumen als solches ist entscheidend für die

Volumenregulation, sondern das im Kreislauf effektiv wirksame (effective circulating volume). Dieses ist nicht anatomisch, sondern funktionell definiert als die effektive Durchblutung spezifischer Gewebeareale.

Die Dehnung ihrer Blutgefäße (Carotis, Aortenbogen, Gefäße in Lunge,

Nieren, Leber, ZNS) sowie Herzvorhöfe entspricht dem Blutspeicher bzw. Perfusionsdruck,

wird über Rezeptoren ermittelt und ist über Sympathikus und mehrere

endokrine Systeme (s. Tabelle oben) regulatorisch wirksam.

Nicht

das extrazelluläre Volumen als solches ist entscheidend für die

Volumenregulation, sondern das im Kreislauf effektiv wirksame (effective circulating volume). Dieses ist nicht anatomisch, sondern funktionell definiert als die effektive Durchblutung spezifischer Gewebeareale.

Die Dehnung ihrer Blutgefäße (Carotis, Aortenbogen, Gefäße in Lunge,

Nieren, Leber, ZNS) sowie Herzvorhöfe entspricht dem Blutspeicher bzw. Perfusionsdruck,

wird über Rezeptoren ermittelt und ist über Sympathikus und mehrere

endokrine Systeme (s. Tabelle oben) regulatorisch wirksam.

Sinkt die Osmolarität

(Zellen schwellen in hypotoner Umgebung an), sinkt auch die

Öffnungswahrscheinlichkeit dieser Kanäle, es strömen weniger Kationen

in die Zelle ein, sie hyperpolarisiert und die Aktionspotentvialfrequenz nimmt ab

Sinkt die Osmolarität

(Zellen schwellen in hypotoner Umgebung an), sinkt auch die

Öffnungswahrscheinlichkeit dieser Kanäle, es strömen weniger Kationen

in die Zelle ein, sie hyperpolarisiert und die Aktionspotentvialfrequenz nimmt ab Steigt die Osmolarität (Zellen

schrumpfen in hypertoner Umgebung), öffnen die Kanäle vermehrt, der

Kationeneinstrom wird intensiver, die Zelle depolarisiert und die Aktionspotenzialfrequenz nimmt zu

Steigt die Osmolarität (Zellen

schrumpfen in hypertoner Umgebung), öffnen die Kanäle vermehrt, der

Kationeneinstrom wird intensiver, die Zelle depolarisiert und die Aktionspotenzialfrequenz nimmt zu

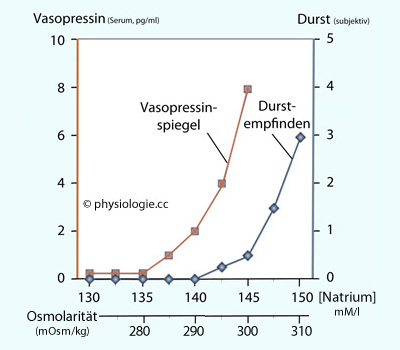

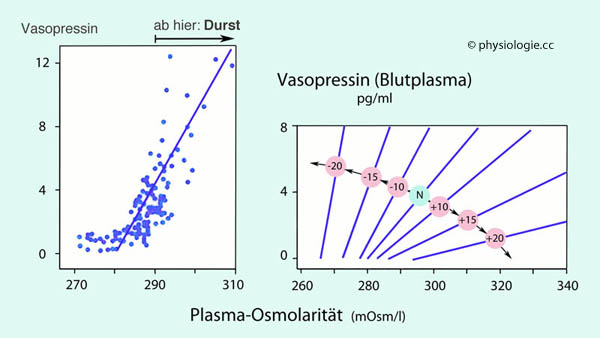

Abbildung: Osmotische Schwellen für Vasopressinausschüttung und Durst

Abbildung: Osmotische Schwellen für Vasopressinausschüttung und Durst

Abbildung).

Abbildung).  Abbildung unten), Alter, Geschlecht, Calciumspiegel, Medikation u.a. liegen.

Abbildung unten), Alter, Geschlecht, Calciumspiegel, Medikation u.a. liegen. Erniedrigte Osmolalität im Blut regt die Freisetzung von Aldosteron an, erhöhte Osmolalität die von Vasopressin.

Erniedrigte Osmolalität im Blut regt die Freisetzung von Aldosteron an, erhöhte Osmolalität die von Vasopressin.  Die

Empfindlichkeit des Hypothalamus, mit der er auf Änderungen der

Plasmaosmolalität mit Vasopressinsekretion reagiert, hängt davon ab,

welchen Volumenstatus die zuständigen Rezeptoren in Arterien, Venen und Herzräumen melden (

Die

Empfindlichkeit des Hypothalamus, mit der er auf Änderungen der

Plasmaosmolalität mit Vasopressinsekretion reagiert, hängt davon ab,

welchen Volumenstatus die zuständigen Rezeptoren in Arterien, Venen und Herzräumen melden ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Die Vasopressinkurve als Funktion der Osmolalität des Blutplasmas hängt vom Volumenstatus ab

Abbildung: Die Vasopressinkurve als Funktion der Osmolalität des Blutplasmas hängt vom Volumenstatus ab Zum Vasomotorenzentrum s.

dort

Zum Vasomotorenzentrum s.

dort

Wenn

Volumenmangel im Kreislauf und eine Reduktion des Vorhofdrucks zu einer

Abnahme des Blutdrucks führen, so löst dies über den Baroreflex

vermehrte Freisetzung von Vasopressin (AVP) aus dem Hypothalamus aus.

Der Vasopressinspiegel schwankt (bei gleichbleibender Osmolarität) mit

dem linksatrialen Druck.

Wenn

Volumenmangel im Kreislauf und eine Reduktion des Vorhofdrucks zu einer

Abnahme des Blutdrucks führen, so löst dies über den Baroreflex

vermehrte Freisetzung von Vasopressin (AVP) aus dem Hypothalamus aus.

Der Vasopressinspiegel schwankt (bei gleichbleibender Osmolarität) mit

dem linksatrialen Druck.  Zusätzlich regt ein reduziertes effektives Blutvolumen in den granulären Zellen des juxtaglomerulären Apparats (macula densa) vermehrte Reninfreisetzung an, sodass Angiotensin II entsteht. Dieses wirkt auf Rezeptoren im Gehirn (OVLT: organum vasculosum laminae terminalis, subfornikales Organ), was wiederum Vasopressinausschüttung zur Folge hat.

Zusätzlich regt ein reduziertes effektives Blutvolumen in den granulären Zellen des juxtaglomerulären Apparats (macula densa) vermehrte Reninfreisetzung an, sodass Angiotensin II entsteht. Dieses wirkt auf Rezeptoren im Gehirn (OVLT: organum vasculosum laminae terminalis, subfornikales Organ), was wiederum Vasopressinausschüttung zur Folge hat.

Abbildung: Vasopressinantwort auf Osmolalitätsänderung

Abbildung: Vasopressinantwort auf Osmolalitätsänderung

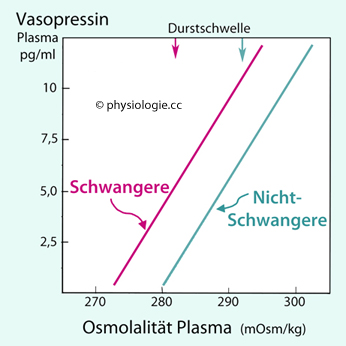

Die osmotische Regulationsschwelle ist in folgenden Situationen erniedrigt:

Die osmotische Regulationsschwelle ist in folgenden Situationen erniedrigt: Volumenmangel (geringere Reizung kardiopulmonärer Rezeptoren)

Volumenmangel (geringere Reizung kardiopulmonärer Rezeptoren) 2. Zyklusphase der Frau

2. Zyklusphase der Frau Schwangerschaft (hormonelle Effekte auf

Osmorezeptoren;

Schwangerschaft (hormonelle Effekte auf

Osmorezeptoren;  Abbildung)

Abbildung) Hypervolämie (über

den Input von kardiopulmonären / arteriellen Barorezeptoren).

Hypervolämie (über

den Input von kardiopulmonären / arteriellen Barorezeptoren).

Abbildung:

Vasopressin-Ansprechcharakteristik und Durstschwelle als Funktion der

Plasmaosmolalität bei prägraviden (grün) und Frauen am Ende des 3.

Schwangerschaftsmonats (rot)

Abbildung:

Vasopressin-Ansprechcharakteristik und Durstschwelle als Funktion der

Plasmaosmolalität bei prägraviden (grün) und Frauen am Ende des 3.

Schwangerschaftsmonats (rot)

Hypertone Dehydration - extrazelluläre

Hypertonie bei (zunächst) intrazellulärer Normotonie. Diese Form der

Dehydration entsteht durch Verlust von Wasser, z.B. bei Fieber bzw.

intensivem Schwitzen ohne entsprechende Wasserzufuhr (Schweiß

ist hypoton). Normalerweise führt Durst zur Aufnahme einer

entsprechenden Wassermenge; wenn nicht, muss bewusst getrunken oder das

fehlende Wasser per infusionem zugeführt werden.

Hypertone Dehydration - extrazelluläre

Hypertonie bei (zunächst) intrazellulärer Normotonie. Diese Form der

Dehydration entsteht durch Verlust von Wasser, z.B. bei Fieber bzw.

intensivem Schwitzen ohne entsprechende Wasserzufuhr (Schweiß

ist hypoton). Normalerweise führt Durst zur Aufnahme einer

entsprechenden Wassermenge; wenn nicht, muss bewusst getrunken oder das

fehlende Wasser per infusionem zugeführt werden. Isotone Dehydration -

z.B. bei Durchfall oder Erbrechen: Die Osmolalität des

Extrazellularraums bleibt gleich, da die verlorene Flüssigkeit isoton

ist. Zufuhr salzhaltiger Flüssigkeit ist angesagt.

Isotone Dehydration -

z.B. bei Durchfall oder Erbrechen: Die Osmolalität des

Extrazellularraums bleibt gleich, da die verlorene Flüssigkeit isoton

ist. Zufuhr salzhaltiger Flüssigkeit ist angesagt. Hypotone

Dehydration - infolge Salzverlust, z.B. wenn nach starkem Schwitzen nur

Wasser getrunken wird. Mineralwasser kann das fehlende Salz liefern,

überschüssiges Wasser wird von den Nieren rasch ausgeschieden.

Hypotone

Dehydration - infolge Salzverlust, z.B. wenn nach starkem Schwitzen nur

Wasser getrunken wird. Mineralwasser kann das fehlende Salz liefern,

überschüssiges Wasser wird von den Nieren rasch ausgeschieden.

Abbildung: Osmotische Toleranzgrenzen

Abbildung: Osmotische Toleranzgrenzen

Abbildung: Rückkopplungskreise bei der Kontrolle der Osmolarität

Abbildung: Rückkopplungskreise bei der Kontrolle der Osmolarität OVLT, organum vasculosum laminae terminalis

OVLT, organum vasculosum laminae terminalis  PVN, paraventrikulärer Kern

PVN, paraventrikulärer Kern  SFO, Subfornikalorgan

SFO, Subfornikalorgan  SON, nucl. supraopticus des Hypothalamus

SON, nucl. supraopticus des Hypothalamus

Vasopressin (ADH, Adiuretin)

Vasopressin (ADH, Adiuretin)

Semipermeable

Membranen sind durchgängig für Moleküle eines Lösungsmittels, nicht

aber für gelöste Stoffe. Zellmembranen haben ähnliche Eigenschaften:

Sie lassen Wasser leichter hindurchtreten als Ionen, Glucose,

Aminosäuren etc. Die Konzentration gelöster Teilchen nennt man Osmolarität (Blutplasma

~290 mosmol/l), die Wanderung des Lösungmittels (Wasser) durch eine selektiv durchgängige Grenzfläche Osmose;

diese erfolgt nach dem Konzentrationsgradienten des Lösungsmittels,

also von der Seite niedrigerer zur Seite höherer Osmolarität (das

Wasser folgt seinem Konzentrationsgefälle, wie bei der Diffusion). Die

Zellwände geben der osmotischen Strömung nach, soferne sie Spielraum

dazu haben (eine Seite schrumpft, die andere schwillt an), ohne dass

wesentliche Druckänderungen auftreten müssen; ist ein Ausweichen nur begrenzt

möglich (z.B. Gehirn), steigt der Druck auf der Seite mit niedrigerer

Osmolalität (maximal ~19 mmHg / mosmol/l Unterschied), das kann Gefäße komprimieren und die Perfusion behindern Semipermeable

Membranen sind durchgängig für Moleküle eines Lösungsmittels, nicht

aber für gelöste Stoffe. Zellmembranen haben ähnliche Eigenschaften:

Sie lassen Wasser leichter hindurchtreten als Ionen, Glucose,

Aminosäuren etc. Die Konzentration gelöster Teilchen nennt man Osmolarität (Blutplasma

~290 mosmol/l), die Wanderung des Lösungmittels (Wasser) durch eine selektiv durchgängige Grenzfläche Osmose;

diese erfolgt nach dem Konzentrationsgradienten des Lösungsmittels,

also von der Seite niedrigerer zur Seite höherer Osmolarität (das

Wasser folgt seinem Konzentrationsgefälle, wie bei der Diffusion). Die

Zellwände geben der osmotischen Strömung nach, soferne sie Spielraum

dazu haben (eine Seite schrumpft, die andere schwillt an), ohne dass

wesentliche Druckänderungen auftreten müssen; ist ein Ausweichen nur begrenzt

möglich (z.B. Gehirn), steigt der Druck auf der Seite mit niedrigerer

Osmolalität (maximal ~19 mmHg / mosmol/l Unterschied), das kann Gefäße komprimieren und die Perfusion behindern Die osmotische

Wirkung ist durch die Konzentration gelöster Teilchen bestimmt. ~95%

der Osmolarität in Körperflüssigkeiten stammt von Salzen

(Elektrolyten). 5 Substanzen bestimmen den Großteil der Plasma-Osmolalität:

Natrium (~140 mM), Chlorid (~105 mM), Bikarbonat (~25 mM), Glucose (~5

mM), Harnstoff (~5 mM). Treten weitere Stoffe in nennenswerter

osmotischer Konzentration auf, ist die Osmolarität entsprechend höher

("osmotische Lücke"). Von Hyperosmolarität (Hypertonizität) spricht man bei Plasma-Osmolarität >300 mosmol/l, von Hypoosmolarität (Hypotonizität) bei <280 mosmol/l. Osmometrie ermittelt Gefrierpunktserniedrigung oder Dampfdruckerniedrigung (Serum- oder Harnproben: Abschätzung des Hydrationszustandes).

Bei isotoner Hyper- oder Hypohydration bleibt das Intrazellulärvolumen

unverändert. Sinkt die extrazelluläre Osmolalität (hypotone Störung),

schwellen die Zellen an, nimmt sie zu (hyperton), schrumpfen sie. Isotone Glucoselösung wirkt stark hypoton, da Glucose rasch von den Zellen aufgenommen wird. Schwitzen

macht die Körperflüssigkeiten hyperton, die Zellen verlieren Wasser,

Osmorezeptoren lösen Durst und Vasopressinfreisetzung aus Die osmotische

Wirkung ist durch die Konzentration gelöster Teilchen bestimmt. ~95%

der Osmolarität in Körperflüssigkeiten stammt von Salzen

(Elektrolyten). 5 Substanzen bestimmen den Großteil der Plasma-Osmolalität:

Natrium (~140 mM), Chlorid (~105 mM), Bikarbonat (~25 mM), Glucose (~5

mM), Harnstoff (~5 mM). Treten weitere Stoffe in nennenswerter

osmotischer Konzentration auf, ist die Osmolarität entsprechend höher

("osmotische Lücke"). Von Hyperosmolarität (Hypertonizität) spricht man bei Plasma-Osmolarität >300 mosmol/l, von Hypoosmolarität (Hypotonizität) bei <280 mosmol/l. Osmometrie ermittelt Gefrierpunktserniedrigung oder Dampfdruckerniedrigung (Serum- oder Harnproben: Abschätzung des Hydrationszustandes).

Bei isotoner Hyper- oder Hypohydration bleibt das Intrazellulärvolumen

unverändert. Sinkt die extrazelluläre Osmolalität (hypotone Störung),

schwellen die Zellen an, nimmt sie zu (hyperton), schrumpfen sie. Isotone Glucoselösung wirkt stark hypoton, da Glucose rasch von den Zellen aufgenommen wird. Schwitzen

macht die Körperflüssigkeiten hyperton, die Zellen verlieren Wasser,

Osmorezeptoren lösen Durst und Vasopressinfreisetzung aus Frauen bestehen

zu ~50%, Männer zu ~60%, Neugeborene zu ~75% aus Wasser; der

Flüssigkeitsanteil an der Körpermasse nimmt mit zunehmendem Alter ab.

Die Verteilung von Wirkstoffen richtet sich nach Kompartmentgrenzen und

Verteilungsgeschwindigkeiten; injiziert man sie, verteilen sie sich

zuerst im Blut (~5 l, mittlere Kreislaufzeit ≤1 min), gelangen dann

über die Endothelien in das Interstitium und zu den Zellen

(Wirkort) oder zurück in den Kreislauf (Lymphe). Meist werden sie um-

und abgebaut (z.B. Leber) und ausgeschieden (Nieren u.a.) Frauen bestehen

zu ~50%, Männer zu ~60%, Neugeborene zu ~75% aus Wasser; der

Flüssigkeitsanteil an der Körpermasse nimmt mit zunehmendem Alter ab.

Die Verteilung von Wirkstoffen richtet sich nach Kompartmentgrenzen und

Verteilungsgeschwindigkeiten; injiziert man sie, verteilen sie sich

zuerst im Blut (~5 l, mittlere Kreislaufzeit ≤1 min), gelangen dann

über die Endothelien in das Interstitium und zu den Zellen

(Wirkort) oder zurück in den Kreislauf (Lymphe). Meist werden sie um-

und abgebaut (z.B. Leber) und ausgeschieden (Nieren u.a.)  Bei

durchschnittlicher Ernährung fallen ~600 mOsmol harnpflichtige

Substanzen zur renalen Ausscheidung an. Da die Niere des Menschen auf

maximal ~1200 mosmol/l konzentrieren kann, sind dafür mindestens 0,5 Liter

Harn notwendig (maximale Konzentrierung, negative Freiwasserclearance).

Ist der 24-Stunden-Harn blutisoton, beträgt die Freiwasserclearance

Null; ist er hypoton, ist sie positiv. Bei Abweichungen der Osmolarität um 1% (±3 mosmol/l) setzt Osmoregulation ein. Reduktion

des Blutvolumens um >8% unter den Normalwert erhöht den

Vasopressinspiegel - bei einem Volumenverlust von 15% fast 10-fach, von

20%

~20-fach. Das bewirkt Antidiurese ("Wassersparhormon") mit Blutvolumenerhöhung sowie Vasokonstriktion (Kreislaufstabilisierung) Bei

durchschnittlicher Ernährung fallen ~600 mOsmol harnpflichtige

Substanzen zur renalen Ausscheidung an. Da die Niere des Menschen auf

maximal ~1200 mosmol/l konzentrieren kann, sind dafür mindestens 0,5 Liter

Harn notwendig (maximale Konzentrierung, negative Freiwasserclearance).

Ist der 24-Stunden-Harn blutisoton, beträgt die Freiwasserclearance

Null; ist er hypoton, ist sie positiv. Bei Abweichungen der Osmolarität um 1% (±3 mosmol/l) setzt Osmoregulation ein. Reduktion

des Blutvolumens um >8% unter den Normalwert erhöht den

Vasopressinspiegel - bei einem Volumenverlust von 15% fast 10-fach, von

20%

~20-fach. Das bewirkt Antidiurese ("Wassersparhormon") mit Blutvolumenerhöhung sowie Vasokonstriktion (Kreislaufstabilisierung) Das Vasopressinsystem reagiert auf osmotische Reize sensibler als auf solche aus dem Kreislauf: Ein Osmolaritätsanstieg

um 1-2% erhöht den Vasopressinspiegel gleich stark wie ein Blutverlust

um ~10% oder eine Blutdrucksenkung um 20-30%. Das organum vasculosum laminae terminalis und das Subfornikalorgan enthalten osmorezeptive Nervenzellen, die Kapillarwände haben hier

fenestriertes ("offenes") Endothel (keine Blut-Hirn-Schranke). Nimmt

die extrazelluläre Osmolarität zu, verlieren die Neuronen Wasser,

mechanosensitive Kationenkanäle erhöhen ihre

Öffnungswahrscheinlichkeit, die Zellen depolarisieren und die

Aktionspotenzialfrequenz

nimmt zu (bei Osmolaritätssenkung sinkt ihre Aktivität),

Durstempfinden und Vasopressinsekretion ändern sich entsprechend. Durst wird auch ausgelöst durch Blutverlust, Blutdruckabfall, Renin, Angiotensin. Die Vasopressinschwelle liegt bei ~280 mosmol/l, die Durstschwelle bei ~290 mosmol/l (wenn Durst auftritt, besteht schon ein Wasserdefizit). Sowohl die Lage der Schwellen als auch die Empfindlichkeit der Vasopressinantwort sind individuell verschieden Das Vasopressinsystem reagiert auf osmotische Reize sensibler als auf solche aus dem Kreislauf: Ein Osmolaritätsanstieg

um 1-2% erhöht den Vasopressinspiegel gleich stark wie ein Blutverlust

um ~10% oder eine Blutdrucksenkung um 20-30%. Das organum vasculosum laminae terminalis und das Subfornikalorgan enthalten osmorezeptive Nervenzellen, die Kapillarwände haben hier

fenestriertes ("offenes") Endothel (keine Blut-Hirn-Schranke). Nimmt

die extrazelluläre Osmolarität zu, verlieren die Neuronen Wasser,

mechanosensitive Kationenkanäle erhöhen ihre

Öffnungswahrscheinlichkeit, die Zellen depolarisieren und die

Aktionspotenzialfrequenz

nimmt zu (bei Osmolaritätssenkung sinkt ihre Aktivität),

Durstempfinden und Vasopressinsekretion ändern sich entsprechend. Durst wird auch ausgelöst durch Blutverlust, Blutdruckabfall, Renin, Angiotensin. Die Vasopressinschwelle liegt bei ~280 mosmol/l, die Durstschwelle bei ~290 mosmol/l (wenn Durst auftritt, besteht schon ein Wasserdefizit). Sowohl die Lage der Schwellen als auch die Empfindlichkeit der Vasopressinantwort sind individuell verschieden Osmolaritätsabfall

regt die Freisetzung von Aldosteron an, Osmolaritätsanstieg die von

Vasopressin. Auf kritische

Situationen im Kreislauf (Hypovolämie, Hypotonie) reagieren die beiden Hormone gleichsinnig. Hypovolämie und die Lutealphase senken die osmotische Regulationsschwelle, Hypervolämie lässt sie ansteigen Osmolaritätsabfall

regt die Freisetzung von Aldosteron an, Osmolaritätsanstieg die von

Vasopressin. Auf kritische

Situationen im Kreislauf (Hypovolämie, Hypotonie) reagieren die beiden Hormone gleichsinnig. Hypovolämie und die Lutealphase senken die osmotische Regulationsschwelle, Hypervolämie lässt sie ansteigen |