Kreislaufregulation über Volumina und Elektrolyte

Kreislaufregulation über Volumina und Elektrolyte

Aszites: ἀσκίτης = Bauchwassersucht

Aszites: ἀσκίτης = Bauchwassersucht| Die Kreislaufregulation ist auf adäquate Füllung des Systems (Blutvolumen) angewiesen - Hypovolämie macht es schwer, physiologische Druckwerte aufrechtzuerhalten, Hypervolämie

überfordert auf Dauer das Herz (soferne es nicht ausreichend zu

adaptiven Veränderungen - Compliance-Erhöhung etc - kommt). Da das Blut

zu mehr als 50% aus

extrazellulärer Flüssigkeit (Blutplasma) besteht, unterliegt

die kardiovaskuläre Volumenregulation dem regulativen Zugriff auf das

extrazelluläre Volumen. Als Sensoren des zentralen "effektiven zirkulierenden Volumens" wirken arterielle (Barorezeptoren in Karotissinus und Aortenbogen) und kardiopulmonale (Volumen-) Rezeptoren (Herzräume, Pulmonalgefäße), sowie die vasa afferentia in der Niere. Osmorezeptoren befinden sich im Hypothalamus, er reguliert über Salzbilanz und Osmolalität extrazelluläres und - indirekt - Blutvolumen. Effektoren umfassen nervöse (Sympathikus) und hormonelle Faktoren (Renin - Angiotensin - Aldosteron, Vasopressin, natriuretische Peptide). Kurzfristig wirken sie auf Wasserbilanz (Durst) und kardiovaskuläres System (Blutdruck), mittelfristig auf die Nierenfunktion (Salz-Wasser-Handling, Harnproduktion). Die tägliche Wasserbilanz nach außen umfasst getrunkene Flüssigkeit einerseits, ausgeschiedene (Harn, Atmung, Haut, Stuhl) andererseits (~2 l/d). Innerhalb des Körpers wird ein Vielfaches davon umgesetzt, allein die Nieren bilden in 24 Stunden 150-200 Liter glomeruläres Filtrat (das zu 99% wieder rückresorbiert wird). |

Zentrales Volumen

Zentrales Volumen  Flüssigkeits- und Ionenbilanz im Darm

Flüssigkeits- und Ionenbilanz im Darm  Mechanismen der Osmo- und Volumenregulation

Mechanismen der Osmo- und Volumenregulation

Core messages

Core messages

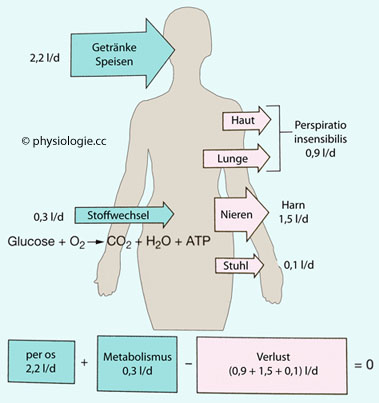

Abbildung: Wasserbilanz des Körpers

Abbildung: Wasserbilanz des Körpers

Tägliche Wasserzufuhr und -ausscheidung Nach Valtin H: Renal dysfunction: Mechanisms involved in fluid and solute imbalance. Boston, Little, Brown 1979 |

|

| Zufuhr (24 Stunden) |

|

| Quelle |

Volumen (ml) |

| Getränke |

1200 |

| Speisen |

1000 |

| Oxidationswasser (Metabolismus) |

300 |

| Gesamt |

2500 |

| Ausscheidung (24 Stunden) |

|

| Route |

Volumen (ml) |

| Harn |

1500 |

| Stuhl |

100 |

| Schweiß |

550 |

| Atemluft (perspiratio insensibilis) |

350 |

| Gesamt |

2500 |

vom Gehirn präzise

geregelt ist (~290 mOsm/kg), bestimmt die in der extrazellulären

Flüssigkeit vorhandene Natriummenge auch das extrazelluläre

Flüssigkeitsvolumen - die Volumeneinstellung erfolgt über die

Natriumbilanz.

vom Gehirn präzise

geregelt ist (~290 mOsm/kg), bestimmt die in der extrazellulären

Flüssigkeit vorhandene Natriummenge auch das extrazelluläre

Flüssigkeitsvolumen - die Volumeneinstellung erfolgt über die

Natriumbilanz.  Ödeme, Aszites

Ödeme, Aszites  u.ä. pathologische Flüssigkeitsansammlungen entgehen

diesem Messvorgang und müssen unter Zuhilfenahme u.a. von Diuretika aus dem Körper gebracht

werden.

u.ä. pathologische Flüssigkeitsansammlungen entgehen

diesem Messvorgang und müssen unter Zuhilfenahme u.a. von Diuretika aus dem Körper gebracht

werden. Abbildung zeigt im Gastrointestinaltrakt täglich

umgesetzte Wasservolumina. Pro Tag gelangen im Dünndarm ~7 Liter

Flüssigkeit (oder mehr) zur Resorption, davon stammen 1-2 Liter aus der oralen

Aufnahme (Getränke, Nahrung) und 5-7 Liter von Sekreten (Speichel,

Magensaft, Pankreassekret, Galle, intestinales Sekret).

Abbildung zeigt im Gastrointestinaltrakt täglich

umgesetzte Wasservolumina. Pro Tag gelangen im Dünndarm ~7 Liter

Flüssigkeit (oder mehr) zur Resorption, davon stammen 1-2 Liter aus der oralen

Aufnahme (Getränke, Nahrung) und 5-7 Liter von Sekreten (Speichel,

Magensaft, Pankreassekret, Galle, intestinales Sekret).

Abbildung: Wasserbilanz einer erwachsenen Person

Abbildung: Wasserbilanz einer erwachsenen Person vgl. dort

vgl. dort

die hohe Kaliumkonzentration im Dickdarm und

die hohe Kaliumkonzentration im Dickdarm und  der hohe Bicarbonatwert im distalen Dünndarm,

der hohe Bicarbonatwert im distalen Dünndarm, Ionale Zusammensetzung Chymusflüssigkeit (mM) Nach Werten in Hilal-Dandan / Brunton, Goodman & Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 2nd ed., McGraw Hill Education 2014 |

||||

| |

[Na+] | [K+] | [Cl-] | [HCO3-] |

| Duodenum |

60 |

15 |

60 |

15 |

| Übergang Jejunum - Ileum |

140 |

6 |

100 |

30 |

| Distales Ileum |

140 |

8 |

60 |

70 |

| Rectum |

40 |

90 |

15 |

40 |

Das

extrazelluläre Volumen (bzw. das "effektive zirkulierende Volumen", ein vage definierter funktioneller Begriff, der das zirkulatorisch wirksame Blutvolumen bedeuten soll) wird über die Kochsalzmenge im Körper reguliert. Besonders bedeutsam für die Langzeitregulation der Natriumausscheidung (Stunden bis Tage) ist dabei der renale Perfusionsdruck bzw. die Durchblutung der vasa afferentia.

Das

extrazelluläre Volumen (bzw. das "effektive zirkulierende Volumen", ein vage definierter funktioneller Begriff, der das zirkulatorisch wirksame Blutvolumen bedeuten soll) wird über die Kochsalzmenge im Körper reguliert. Besonders bedeutsam für die Langzeitregulation der Natriumausscheidung (Stunden bis Tage) ist dabei der renale Perfusionsdruck bzw. die Durchblutung der vasa afferentia. Die Osmolalität - wesentlich für das Funktionieren der Zellen - über den Wassergehalt

des Körpers.

Die Osmolalität - wesentlich für das Funktionieren der Zellen - über den Wassergehalt

des Körpers. | Sensoren |

Arterielle Barorezeptoren Kardiopulmonale Rezeptoren  Vasa afferentia |

hypothalamische Osmorezeptoren |

| Mechanismus |

Renin- Angiotensin- Aldosteron- System  Sympathikus  Vasopressin, natriuretische Peptide |

Adiuretin Durstmechanismus |

| Effektor |

Kurzfristig: Kreislauf Langfristig: Nieren |

Nieren Trinkverhalten |

| Beeinflusste Größe |

Kurzfristig (Sekunden / Minuten): Blutdruck Langfristig (Stunden / Tage): Natriumausscheidung |

Wasserausscheidung (Harn) Wasseraufnahme (Trinken) |

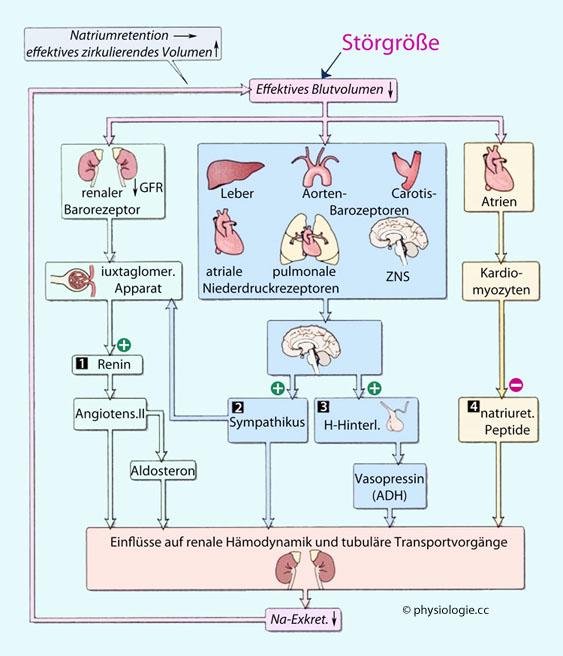

Abbildung: Feedback-Kontrolle des effektiven zirkulierenden Blutvolumens

Abbildung: Feedback-Kontrolle des effektiven zirkulierenden Blutvolumens

Anregung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus

Anregung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus

Steigerung des Sympathikustonus

Steigerung des Sympathikustonus

Freisetzung von Adiuretin

Freisetzung von Adiuretin

herabgesetzte Freisetzung natriuretischer Peptide

herabgesetzte Freisetzung natriuretischer Peptide Rezeptoren

im Kreislauf (arterielle Barorezeptoren in Aortenbogen und

Karotissinus, Volumenrezeptoren in den Vorhöfen des Herzens und großen

Lungengefäßen), die von hier ausgehende Erregungsgröße

(Aktionspotentialfrequenzen) nimmt bei Volumenreduktion ab und setzt im

nucl. tractus solitarii entsprechende Kompensationen in Gang;

Rezeptoren

im Kreislauf (arterielle Barorezeptoren in Aortenbogen und

Karotissinus, Volumenrezeptoren in den Vorhöfen des Herzens und großen

Lungengefäßen), die von hier ausgehende Erregungsgröße

(Aktionspotentialfrequenzen) nimmt bei Volumenreduktion ab und setzt im

nucl. tractus solitarii entsprechende Kompensationen in Gang; Barorezeptoren in den Nieren, die einen verringerten Perfusionsdruck mit vermehrter Reninausschüttung beantworten;

Barorezeptoren in den Nieren, die einen verringerten Perfusionsdruck mit vermehrter Reninausschüttung beantworten; Rezeptoren in anderen Organen (ZNS, Leber).

Rezeptoren in anderen Organen (ZNS, Leber).

Signale für die Volumenregulation stammen

von Sensoren im zentralen Niederdruckteil des Kreislaufs

(kardiopulmonale Rezeptoren), sie sprechen auf die Höhe des "effektiven zirkulierenden

Blutvolumens" bzw. deren Änderung an und steuern die Natriumbilanz (Resorption intestinal,

Exkretion renal). Pro Tag werden im Dünndarm ~2 Liter oral aufgenommenes und ~7

Liter sezerniertes Wasser (Speichel, Magensaft, Pankreassekret, Galle,

intestinales Sekret) resorbiert: Das Duodenum passieren ~9 l/d, die Ileozökalklappe ~1,5 l/d, ~0,1

l/d werden mit dem Stuhl ausgeschieden. Der Inhalt des distalen

Dünndarms ist reich an Bicarbonat, der des Colons reich an Kalium Signale für die Volumenregulation stammen

von Sensoren im zentralen Niederdruckteil des Kreislaufs

(kardiopulmonale Rezeptoren), sie sprechen auf die Höhe des "effektiven zirkulierenden

Blutvolumens" bzw. deren Änderung an und steuern die Natriumbilanz (Resorption intestinal,

Exkretion renal). Pro Tag werden im Dünndarm ~2 Liter oral aufgenommenes und ~7

Liter sezerniertes Wasser (Speichel, Magensaft, Pankreassekret, Galle,

intestinales Sekret) resorbiert: Das Duodenum passieren ~9 l/d, die Ileozökalklappe ~1,5 l/d, ~0,1

l/d werden mit dem Stuhl ausgeschieden. Der Inhalt des distalen

Dünndarms ist reich an Bicarbonat, der des Colons reich an Kalium  Volumen und

Osmolarität der extrazellulären Flüssigkeit sind entscheidend für die

Kreislauffunktion. Deren Erfassung dienen periphere und zentrale Rezeptorsysteme:

Arterielle Barorezeptoren, vasa afferentia und kardiopulmonale

Rezeptoren sind drucksensitiv; Osmorezeptoren befinden sich im

Hypothalamus. Durst führt zu Flüssigkeitsaufnahme; Vasopressin

reduziert die Wasserausscheidung, Aldosteron die von Salz; der

Sympathikus wirkt volumenkonservierend Volumen und

Osmolarität der extrazellulären Flüssigkeit sind entscheidend für die

Kreislauffunktion. Deren Erfassung dienen periphere und zentrale Rezeptorsysteme:

Arterielle Barorezeptoren, vasa afferentia und kardiopulmonale

Rezeptoren sind drucksensitiv; Osmorezeptoren befinden sich im

Hypothalamus. Durst führt zu Flüssigkeitsaufnahme; Vasopressin

reduziert die Wasserausscheidung, Aldosteron die von Salz; der

Sympathikus wirkt volumenkonservierend Dehydration ist eine Verringerung, Hyperhydration eine Vermehrung eines Flüssigkeitsvolumens (im Allgemeinen ist der Extrazellulärraum gemeint). Bleibt

die osmotische Konzentration dabei unverändert, spricht man von

isotoner, wenn sie steigt, von hypertoner, wenn sie sinkt, von

hypotoner Störung. Der Austausch von Flüssigkeit über die Kapillaren erfolgt im

Minuten-, der über Zellmembranen im Stundenbereich Dehydration ist eine Verringerung, Hyperhydration eine Vermehrung eines Flüssigkeitsvolumens (im Allgemeinen ist der Extrazellulärraum gemeint). Bleibt

die osmotische Konzentration dabei unverändert, spricht man von

isotoner, wenn sie steigt, von hypertoner, wenn sie sinkt, von

hypotoner Störung. Der Austausch von Flüssigkeit über die Kapillaren erfolgt im

Minuten-, der über Zellmembranen im Stundenbereich |