| Sinnesreize werden von Rezeptoren in elektrische Signale umgesetzt (Transduktion), was sekundäre Vorgänge hervorruft (Transformation). Der Reiz wird codiert: Bei ausreichender Reizstärke am Sinnesorgan

verändern afferente Nervenfasern ihre Erregungsgröße

(Aktionspotentialfrequenz, Zahl involvierter Fasern), und die

Sinnesinformation wird im Zentralnervensystem abgebildet (Projektion). Sinnesrezeptoren können peripher im Gewebe verteilt (z.B. Schmerzrezeptoren) oder in Sinnesorganen organisiert sein (z.B. Photorezeptoren in der Netzhaut). Die afferente Erregung kann anhaltend proportional zur Reizstärke sein oder bei konstanter Reizstärke mit der Zeit abnehmen (Differentialempfindlichkeit). Der wahrnehmbare Unterschied der Reizstärke ist relativ: Das Weber'sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt (die Unterscheidungempfindlichkeit abnimmt). Das vergrößert den Bereich des Empfindlichkeitsspektrums. Sinnesmodalitäten sind z.B. Sehen und Hören, Sinnesqualitäten z.B. gelb und grün. Welchem "Sinn" man afferente Information zuordnet, hängt davon ab, in welche Hirnregion projiziert wird - einerlei, welcher Art der Reiz ist. Das Gebiet in der Peripherie (z.B. der Netzhaut), das die Aktivität einer afferenten Nervenzelle beeinflusst, nennt man deren rezeptives Feld. Reize können "für das Sinnesorgan geschaffen" sein (Licht für das Auge, Schall für das Ohr) - dann nennt man sie adäquat, sie wirken schon bei geringer Reizintensität überschwellig auf das Sinnesorgan. Auch inadäquate Reize können wahrgenommen werden, wenn sie stark genug sind (z.B. Druck auf das Auge). Ob ein Reiz eine sinnesphysiologische Auswirkung hat, hängt von seiner Intensität ab: Löst er eine Erregungsänderung aus, ist er überschwellig; schafft er das nicht, bleibt er unterschwellig. |

Transformation, Codierung, Proportional- vs. Differentialempfindlichkeit

Transformation, Codierung, Proportional- vs. Differentialempfindlichkeit  Rezeptive Felder, laterale Hemmung

Rezeptive Felder, laterale Hemmung

Modalität

Modalität  Rezeptorpotential, Generatorpotential, Transformation

Rezeptorpotential, Generatorpotential, Transformation  Akkommodation (Nerv)

Akkommodation (Nerv)  Rezeptives Feld

Rezeptives Feld

Abbildung: Sensorische Afferenzen zum Gehirn

Abbildung: Sensorische Afferenzen zum Gehirn

Empfindung: bewusster Sinneseindruck, Kombination von Information aus mehreren Sinnesorganen

Empfindung: bewusster Sinneseindruck, Kombination von Information aus mehreren Sinnesorganen Wahrnehmung: Vergleich der Empfindung mit Erfahrungen, Integration des Gesamtmusters äußerer und innerer Zustände.

Wahrnehmung: Vergleich der Empfindung mit Erfahrungen, Integration des Gesamtmusters äußerer und innerer Zustände. Klassifikation sensorischer Rezeptoren Modifiziert nach Kandel / Koester / Mack / Siegelbaum (eds), Principles of Neural Sciences, 6th ed. 2021 |

||||

| System |

Modalität |

Reiz |

Klasse |

wo? |

| Visuell |

Sehen |

Photonen |

Photo- rezeptor (Zapfen, Stäbchen) |

Netzhaut |

| Auditiv |

Hören |

Schall- wellen |

Mechano- rezeptor (Haarzellen) |

Cochlea (Innenohr) |

| Vestibulär |

Kopf- bewegung |

Schwerkraft Beschleunigung Kopfbewegung |

Mechano- rezeptor (Haarzellen) |

Bogengänge (Innenohr) |

| Somato- sensorisch |

Hinterhornzellen mit Rezeptoren in: |

|||

| Berührung |

Verformung / Bewegung |

Mechano- rezeptor |

Haut |

|

| Proprio- zeption |

Muskellänge Muskelkraft Gelenkswinkel |

Mechano- rezeptor |

Muskelspindeln Sehnenspindeln Gelenkskapseln |

|

| Schmerz |

schädigende Einwirkung mechanisch / thermisch / chemisch |

Thermo-, Mechano-, Chemo- rezeptor |

alle Gewebe außer ZNS |

|

| Jucken |

Histamin Pruritogene |

Chemo- rezeptor |

Haut |

|

| viszeral |

Einwirkung mechanisch / thermisch / chemisch | Thermo-, Mechano-, Chemo- rezeptor |

Kardiovaskuläres, gastrointestinales System, Harnblase, Lunge |

|

| Gustatorisch |

Geschmack |

Substanzen |

Chemo- rezeptor |

Geschmacks- knospen, intraorale Thermorezeptoren, Chemorezeptoren |

| Olfaktorisch |

Geruch |

Substanzen |

Chemo- rezeptor |

Olfaktorische sensorische Neurone |

) nennt man die Umwandlung eines Sinnesreizes in eine Änderung des

Membranpotentials einer Sinneszelle (Bezeichnungen: Sensorpotential,

Rezeptorpotential, Generatorpotential). Dies erfolgt mittels spezialisierter (mechano-,

chemo-, photosensibler) Membranproteine.

) nennt man die Umwandlung eines Sinnesreizes in eine Änderung des

Membranpotentials einer Sinneszelle (Bezeichnungen: Sensorpotential,

Rezeptorpotential, Generatorpotential). Dies erfolgt mittels spezialisierter (mechano-,

chemo-, photosensibler) Membranproteine.| Ändert sich das Rezeptorpotential, ändert sich auch die Aktionspotentialfrequenz an sensorischen Nervenfasern |

) sein, d.h. das Sinnesorgan reagiert auf diese besonders empfindlich.

) sein, d.h. das Sinnesorgan reagiert auf diese besonders empfindlich. | Adäquat sind Reize, auf die Rezeptorzellen besonders empfindlich reagieren (z.B. Netzhaut und Licht), inadäquat solche, auf die das Sinnesorgan nicht spezialisiert ist (z.B. Lichterscheinung bei Druck auf den Augapfel) |

Abbildung: Sensorische Rezeptoren

Abbildung: Sensorische Rezeptoren

Direkt über primäre Sinneszellen - diese sind zugleich Sensorzellen und Neuronen. Beispiele: Freie Nervenendigungen (für Geruch, Schmerz-, Temperatursinn -

Direkt über primäre Sinneszellen - diese sind zugleich Sensorzellen und Neuronen. Beispiele: Freie Nervenendigungen (für Geruch, Schmerz-, Temperatursinn -  Abbildung links) oder Nerven mit

Zusatzelementen (somatische und viszerale Mechanorezeptoren -

Abbildung links) oder Nerven mit

Zusatzelementen (somatische und viszerale Mechanorezeptoren -  Abbildung Mitte).

Abbildung Mitte).  Indirekt über sekundäre Sinneszellen. Diese reagieren auf Reize mit einer

Änderung ihrer Transmitterfreisetzung, was an postsynaptischen Nervenzellen eine entsprechende Änderung ihrer

Erregungsgröße (Aktionspotentialgenerierung) auslöst (

Indirekt über sekundäre Sinneszellen. Diese reagieren auf Reize mit einer

Änderung ihrer Transmitterfreisetzung, was an postsynaptischen Nervenzellen eine entsprechende Änderung ihrer

Erregungsgröße (Aktionspotentialgenerierung) auslöst ( Abbildung rechts). Hierher gehören Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn.

Abbildung rechts). Hierher gehören Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn. Als Absolutschwelle bezeichnet man eine Reizstärke, die gerade ausreicht, um eine Empfindung

auszulösen. Die Unterschiedsschwelle (just noticeable difference) ist der Intensitätsunterschied zweier Reize, der gerade noch als Änderung der Reizstärke

empfunden wird. Die Unterschiedsschwelle ist bei den meisten

Sinnesorganen (außer Temperatur- und Schmerzsinn) nicht eine konstante

Reizstärkenzunahme, sondern ein bestimmter Bruchteil des Betrags des

Bezugsreizes; dieser Quotient ist unabhängig von der absoluten

Reizstärke.

Als Absolutschwelle bezeichnet man eine Reizstärke, die gerade ausreicht, um eine Empfindung

auszulösen. Die Unterschiedsschwelle (just noticeable difference) ist der Intensitätsunterschied zweier Reize, der gerade noch als Änderung der Reizstärke

empfunden wird. Die Unterschiedsschwelle ist bei den meisten

Sinnesorganen (außer Temperatur- und Schmerzsinn) nicht eine konstante

Reizstärkenzunahme, sondern ein bestimmter Bruchteil des Betrags des

Bezugsreizes; dieser Quotient ist unabhängig von der absoluten

Reizstärke.  Das Weber-sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt:

Das Weber-sche Gesetz sagt aus, dass die Wahrnehmbarkeitsschwelle mit der Reizgröße zunimmt:| [k] = ΔR / R |

das Fechner'sche bzw. Weber-Fechner'sche

Gesetz

das Fechner'sche bzw. Weber-Fechner'sche

Gesetz  (Logarithmierung) und

(Logarithmierung) und  die Stevens'sche Potenzfunktion

die Stevens'sche Potenzfunktion

(Reaktionsstärke als Funktion der Reizstärke, konstanter Logarithmus).

(Reaktionsstärke als Funktion der Reizstärke, konstanter Logarithmus). Intensität,

Intensität,  Ort des Auftretens (Lokalisation,

Ausdehnung, Richtung),

Ort des Auftretens (Lokalisation,

Ausdehnung, Richtung),  Zeitverlauf,

Zeitverlauf, Qualität bzw. Submodalität (z.B. sauer

- bitter).

Qualität bzw. Submodalität (z.B. sauer

- bitter).  Als Modalität bezeichnet man einen

sinnesphysiologischen "Qualitätskreis", der (subjektiv) nicht direkt mit einem anderen

vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Als Submodalität (Sinnesqualität) bezeichnet man einen Erlebniskreis innerhalb der Modalität (z.B. salzig, süß).

Als Modalität bezeichnet man einen

sinnesphysiologischen "Qualitätskreis", der (subjektiv) nicht direkt mit einem anderen

vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Als Submodalität (Sinnesqualität) bezeichnet man einen Erlebniskreis innerhalb der Modalität (z.B. salzig, süß). (Kopplung physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung) werden

Modalitäten "vermischt" wahrgenommen, z.B. lösen Geräusche auch das

Sehen von Farben aus usw.

(Kopplung physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung) werden

Modalitäten "vermischt" wahrgenommen, z.B. lösen Geräusche auch das

Sehen von Farben aus usw. Reizung einer Sensorstruktur (z.B.

mechanosensitive Zelle) führt zu Veränderung ihres Membranpotentials.

Diese reizproportionale Potentialänderung nennt man Rezeptorpotential oder Generatorpotential. Die

"Übersetzung" dieses Potentials in

entsprechende Erregungsgrößen (Aktionspotentiale bzw. Änderung von

Entladungsfrequenzen, veränderte Freisetzung von Transmitterstoff, z.B.

Glutamat, etc) bezeichnet man als Transformation.

Reizung einer Sensorstruktur (z.B.

mechanosensitive Zelle) führt zu Veränderung ihres Membranpotentials.

Diese reizproportionale Potentialänderung nennt man Rezeptorpotential oder Generatorpotential. Die

"Übersetzung" dieses Potentials in

entsprechende Erregungsgrößen (Aktionspotentiale bzw. Änderung von

Entladungsfrequenzen, veränderte Freisetzung von Transmitterstoff, z.B.

Glutamat, etc) bezeichnet man als Transformation.

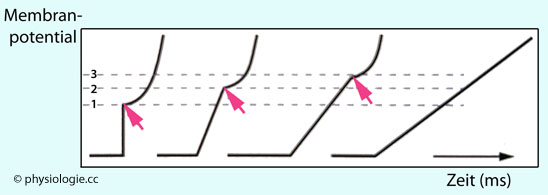

Abbildung: Codierung von Reizstärke und Reizdauer

Abbildung: Codierung von Reizstärke und Reizdauer

Abbildung),

die sich dann über die

ganze Zelle durch saltatorische Erregungsleitung fortpflanzt. Am

zentralen Ende des Neurons (am Axon-Terminal) wird darauf hin der

entsprechende Neurotransmitter (z.B. Glutamat) ausgeschüttet, was zur

Erregung nachgeschalteter Neurone führt.

Abbildung),

die sich dann über die

ganze Zelle durch saltatorische Erregungsleitung fortpflanzt. Am

zentralen Ende des Neurons (am Axon-Terminal) wird darauf hin der

entsprechende Neurotransmitter (z.B. Glutamat) ausgeschüttet, was zur

Erregung nachgeschalteter Neurone führt.

Abbildung: Akkommodation einer Nervenfaser

Abbildung: Akkommodation einer Nervenfaser

Abbildung).

Abbildung). Als Akkommodation von

Nervenfasern bezeichnet man die Tatsache, dass die Schwelle zur

Auslösung eines Aktionspotentials von der Geschwindigkeit der

Depolarisierung abhängt, mit der die Schwelle überschritten werden soll

(der Nerv hat sich bei langsamer Depolarisierung an die Depolarisierung

"gewöhnt"). Dieser Effekt ist damit erklärbar, dass die Natriumkanäle

bei einer Reduktion des Membranpotentials nur für kurze Zeit, die

Kaliumkanäle hingegen mit Verzögerung länger geöffnet bleiben; die Zeit

ist sozusagen auf der Seite der Stabilität des Membranpotentials (und

nicht auf der Seite der Generierung von Aktionspotentialen).

Als Akkommodation von

Nervenfasern bezeichnet man die Tatsache, dass die Schwelle zur

Auslösung eines Aktionspotentials von der Geschwindigkeit der

Depolarisierung abhängt, mit der die Schwelle überschritten werden soll

(der Nerv hat sich bei langsamer Depolarisierung an die Depolarisierung

"gewöhnt"). Dieser Effekt ist damit erklärbar, dass die Natriumkanäle

bei einer Reduktion des Membranpotentials nur für kurze Zeit, die

Kaliumkanäle hingegen mit Verzögerung länger geöffnet bleiben; die Zeit

ist sozusagen auf der Seite der Stabilität des Membranpotentials (und

nicht auf der Seite der Generierung von Aktionspotentialen).

Abbildung: "Tonische" und "phasische" Rezeptoren

Abbildung: "Tonische" und "phasische" Rezeptoren| Während eines steten Reizes kann die Aktionspotentialfrequenz abnehmen (Differentialverhalten, Adaptation) |

Abbildung: Rezeptoren in der Haut (schematisch)

Abbildung: Rezeptoren in der Haut (schematisch) Pacini-Körperchen

zeigen ausgeprägte Differentialempfindlichkeit (rasche Adaptation),

Pacini-Körperchen

zeigen ausgeprägte Differentialempfindlichkeit (rasche Adaptation),  Meissner-Tastkörperchen sind Druckrezeptoren der Leistenhaut (Finger, Handinnenseite, Fußsohle - Berührungssinn),

Meissner-Tastkörperchen sind Druckrezeptoren der Leistenhaut (Finger, Handinnenseite, Fußsohle - Berührungssinn),  Merkel-Zellen eher Proportionalempfindlichkeit

(geringe Adaptation; Berührungssinn),

Merkel-Zellen eher Proportionalempfindlichkeit

(geringe Adaptation; Berührungssinn),  Ruffini-Körperchen adaptieren ebenfalls langsam und reagieren auf horizontal einwirkende Dehnungskräfte.

Ruffini-Körperchen adaptieren ebenfalls langsam und reagieren auf horizontal einwirkende Dehnungskräfte.

Abbildung) ausgeprägt differentialempfindlch: Bei konstantem Reiz nimmt ihre Entladungsfrequenz rasch ab. Umgekehrt reagieren Ruffini-Körperchen oder Merkel-sche Tastscheiben

auch längere Zeit recht gleichbleibend auf die Stärke des mechanischen

Reizes - sie sind stark proportionalempfindlich.

Abbildung) ausgeprägt differentialempfindlch: Bei konstantem Reiz nimmt ihre Entladungsfrequenz rasch ab. Umgekehrt reagieren Ruffini-Körperchen oder Merkel-sche Tastscheiben

auch längere Zeit recht gleichbleibend auf die Stärke des mechanischen

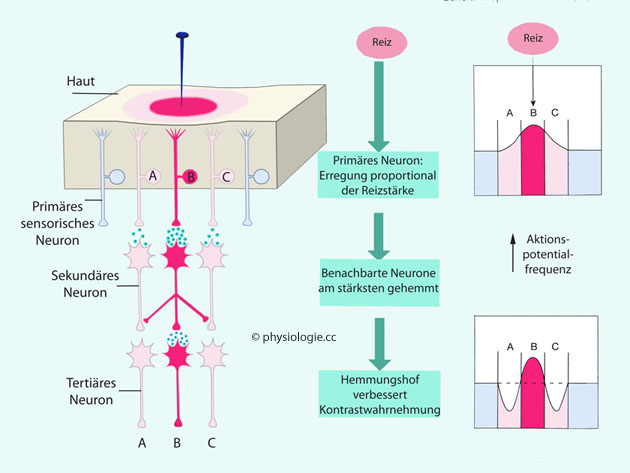

Reizes - sie sind stark proportionalempfindlich. Als rezeptives Feld bezeichnet

man ein

Gebiet in einem (peripheren) sensorischen Areal (z.B. in Haut,

Netzhaut), von dem aus Aktionspotentiale zu einer (zentralen)

Nervenzelle konvergieren. Je kleiner rezeptive Felder sind, desto besser (höher) ist das Auflösungsvermögen in dem betreffenden sensorischen Gebiet (z.B. s. dort). Auf

der Ebene der Nervenzellen können durch kollaterale Verschaltungen

Informationen aus dem sensiblen Feld mit solchen aus benachbarten

Feldern abgeglichen werden. Dabei ergeben sich Veränderungen des

Erregungsmusters, z.B. in Form der lateralen Hemmung,

die der

Kontrastbildung dient und damit verhindert, dass bei der Überschneidung

der Information aus mehreren rezeptiven Feldern ein unscharfes,

statistisch gemitteltes Informations-Mischmasch resultiert.

Als rezeptives Feld bezeichnet

man ein

Gebiet in einem (peripheren) sensorischen Areal (z.B. in Haut,

Netzhaut), von dem aus Aktionspotentiale zu einer (zentralen)

Nervenzelle konvergieren. Je kleiner rezeptive Felder sind, desto besser (höher) ist das Auflösungsvermögen in dem betreffenden sensorischen Gebiet (z.B. s. dort). Auf

der Ebene der Nervenzellen können durch kollaterale Verschaltungen

Informationen aus dem sensiblen Feld mit solchen aus benachbarten

Feldern abgeglichen werden. Dabei ergeben sich Veränderungen des

Erregungsmusters, z.B. in Form der lateralen Hemmung,

die der

Kontrastbildung dient und damit verhindert, dass bei der Überschneidung

der Information aus mehreren rezeptiven Feldern ein unscharfes,

statistisch gemitteltes Informations-Mischmasch resultiert.

Abbildung: Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung

Abbildung: Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung

Abbildung) von einem "Hemmungshof" unringt, hier ist die Entstehung von Aktionspotentialen behindert. Dies dient dem Aufbau bzw. der Verstärkung von Kontrasten.

Abbildung) von einem "Hemmungshof" unringt, hier ist die Entstehung von Aktionspotentialen behindert. Dies dient dem Aufbau bzw. der Verstärkung von Kontrasten. Abbildung):

Abbildung):

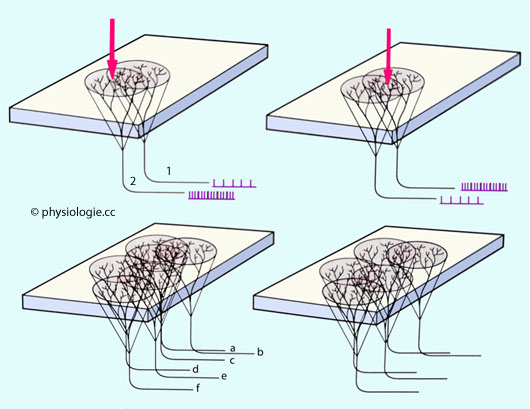

Abbildung: Vorteile der Überschneidung rezeptiver Felder

Abbildung: Vorteile der Überschneidung rezeptiver Felder vgl. dort

vgl. dort

Erstens nimmt die Präzision der Ortung

eines Reizpunktes am Sinnesrasen zu: Denn nun erhält das Gehirn über

mehr als nur eine Nervenfaser Information über den exakten Reizpunkt.

Die Veränderung der Entladungsmuster aus den betreffenden Feldern

korrespondiert mit der Veränderung der Reizstelle, und das Gehirn

bezieht redundante Information, was die Genauigkeit der Identifikation

der Reizstelle erhöht.

Erstens nimmt die Präzision der Ortung

eines Reizpunktes am Sinnesrasen zu: Denn nun erhält das Gehirn über

mehr als nur eine Nervenfaser Information über den exakten Reizpunkt.

Die Veränderung der Entladungsmuster aus den betreffenden Feldern

korrespondiert mit der Veränderung der Reizstelle, und das Gehirn

bezieht redundante Information, was die Genauigkeit der Identifikation

der Reizstelle erhöht.  Zweitens erlaubt diese Redundanz der zentralen Repräsentation des

Sinnesrasens eine - zumindest teilweise - Kompensation des Ausfalls von Afferenzen.

Kommt es z.B. zu einer begrenzten Ischämie in einem sensiblen Nerv,

fallen zwar einige afferente Nervenfasern aus und die Qualität der Informationsübertragung leidet, die betroffene Stelle

(z.B. Haut) wird aber noch nicht gefühllos, soferne der Defekt durch

funktionierende Überlappungszonen kompensiert werden kann.

Zweitens erlaubt diese Redundanz der zentralen Repräsentation des

Sinnesrasens eine - zumindest teilweise - Kompensation des Ausfalls von Afferenzen.

Kommt es z.B. zu einer begrenzten Ischämie in einem sensiblen Nerv,

fallen zwar einige afferente Nervenfasern aus und die Qualität der Informationsübertragung leidet, die betroffene Stelle

(z.B. Haut) wird aber noch nicht gefühllos, soferne der Defekt durch

funktionierende Überlappungszonen kompensiert werden kann. im Brustbereich jeweils zur Hälfte, Ausfall eines

Interkostalnerven kann sensorisch weitgehend kompensiert werden.

im Brustbereich jeweils zur Hälfte, Ausfall eines

Interkostalnerven kann sensorisch weitgehend kompensiert werden.

Abbildung: Rezeptive Felder für unterschiedliche Sinnesqualitäten differieren in ihrer Größe

Abbildung: Rezeptive Felder für unterschiedliche Sinnesqualitäten differieren in ihrer Größe

Abbildung zeigt an einem Beispiel, dass sich die Größe

rezeptiver Felder für verschiedene Sinnesqualitäten auf ein und

derselben Sinnesprojektionsfläche (hier die Haut einer Hand) deutlich

unterscheiden kann: Die kolorierten Flächen zeigen die Größe der (hier

angenommenen) rezeptiven Felder eines Neurons für

Berührungssensitivität (blau), eines anderen für Vibration (grün),

wieder eines anderen Neurons für Wärme (gelb) und schließlich eines für

Schmerz (rot). Die Projektionsflächen (rezeptiven Felder) für

Mechanosensibilität sind klein, diejenigen für Wärme- und Schmerzsensibilität größer. Berührungs- und Vibrationsreize sind gut

lokalisierbar, die Ortung von Wärme- oder Schmerzreizen

(oder auch Juckreizen) fällt schwerer (geringe räumliche Auflösung).

Abbildung zeigt an einem Beispiel, dass sich die Größe

rezeptiver Felder für verschiedene Sinnesqualitäten auf ein und

derselben Sinnesprojektionsfläche (hier die Haut einer Hand) deutlich

unterscheiden kann: Die kolorierten Flächen zeigen die Größe der (hier

angenommenen) rezeptiven Felder eines Neurons für

Berührungssensitivität (blau), eines anderen für Vibration (grün),

wieder eines anderen Neurons für Wärme (gelb) und schließlich eines für

Schmerz (rot). Die Projektionsflächen (rezeptiven Felder) für

Mechanosensibilität sind klein, diejenigen für Wärme- und Schmerzsensibilität größer. Berührungs- und Vibrationsreize sind gut

lokalisierbar, die Ortung von Wärme- oder Schmerzreizen

(oder auch Juckreizen) fällt schwerer (geringe räumliche Auflösung).

Abbildung: Retinotopie

Abbildung: Retinotopie

(Körper), Retinotopie (Netzhaut -

(Körper), Retinotopie (Netzhaut -  Abbildung) und Tonotopie (Tonhöhe) spricht.

Abbildung) und Tonotopie (Tonhöhe) spricht.

Vorwärts- und

Rückwärtshemmung,

Vorwärts- und

Rückwärtshemmung,

Dämpfung, und

Dämpfung, und

Kontrastierung (laterale Hemmung, Umfeldhemmung), je nach Verschaltungsmuster und Funktion.

Kontrastierung (laterale Hemmung, Umfeldhemmung), je nach Verschaltungsmuster und Funktion.

Sinnesreize können inadäquat oder adäquat (Reizart), unter- oder

überschwellig sein (Reizintensität). Sie bewirken an Sinneszellen eine

Änderung des Membranpotentials (Transduktion). Diese Änderung nennt man

Sensorpotential, Rezeptorpotential oder Generatorpotential, sie erfolgt

mittels spezialisierter (mechano-, chemo-, photosensibler)

Membranproteine

Sinnesreize können inadäquat oder adäquat (Reizart), unter- oder

überschwellig sein (Reizintensität). Sie bewirken an Sinneszellen eine

Änderung des Membranpotentials (Transduktion). Diese Änderung nennt man

Sensorpotential, Rezeptorpotential oder Generatorpotential, sie erfolgt

mittels spezialisierter (mechano-, chemo-, photosensibler)

Membranproteine Besteht das Rezeptorpotential in einer ausreichend starken

(überschwelligen) Depolarisierung, entsteht ein Aktionspotential. Mit

zunehmender Reduktion des Membranpotentials am Rezeptor steigt die

Aktionspotentialfrequenz, mit zunehmender Hyperpolarisierung nimmt sie

ab

Besteht das Rezeptorpotential in einer ausreichend starken

(überschwelligen) Depolarisierung, entsteht ein Aktionspotential. Mit

zunehmender Reduktion des Membranpotentials am Rezeptor steigt die

Aktionspotentialfrequenz, mit zunehmender Hyperpolarisierung nimmt sie

ab Afferente Nervenfasern können auf einen Reiz direkt mit veränderter

Erregungsgröße (Aktionspotentialfrequenz) reagieren (Druck, Schmerz,

Temperatur, Geruch). Ändern sekundäre Sinneszellen ihre

Transmitterfreisetzung, ändert sich die Erregungsgröße afferenter

Nervenfasern (Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn)

Afferente Nervenfasern können auf einen Reiz direkt mit veränderter

Erregungsgröße (Aktionspotentialfrequenz) reagieren (Druck, Schmerz,

Temperatur, Geruch). Ändern sekundäre Sinneszellen ihre

Transmitterfreisetzung, ändert sich die Erregungsgröße afferenter

Nervenfasern (Gesichts-, Geschmacks-, Gehör-, Gleichgewichtssinn) Absolutschwelle ist die Reizstärke, die gerade noch eine Empfindung

auslöst, Unterschiedsschwelle eine Änderung der Reizstärke, die gerade

noch eine Empfindungsänderung hervorruft. Die Unterschiedsschwelle ist ein

meist konstanter Bruchteil (Weber-Gesetz: ΔR / R) des Betrags des

Bezugsreizes (ein vom Absolutbetrag des Reizes unabhängiger Quotient)

Absolutschwelle ist die Reizstärke, die gerade noch eine Empfindung

auslöst, Unterschiedsschwelle eine Änderung der Reizstärke, die gerade

noch eine Empfindungsänderung hervorruft. Die Unterschiedsschwelle ist ein

meist konstanter Bruchteil (Weber-Gesetz: ΔR / R) des Betrags des

Bezugsreizes (ein vom Absolutbetrag des Reizes unabhängiger Quotient) Sinneserlebnisse unterscheiden sich nach Lokalisation, Ausdehnung, Richtung, Intensität, Zeitverlauf und Qualität. Modalität

ist ein "Qualitätskreis", der subjektiv "besonders" und nicht mit einem

anderen vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Modalitäten sind durch

ihren Sinneskanal (z.B. Sehnerv - Hörnerv) und ihre Hirnregion (z.B.

Sehrinde - Hörrinde) bestimmt Sinneserlebnisse unterscheiden sich nach Lokalisation, Ausdehnung, Richtung, Intensität, Zeitverlauf und Qualität. Modalität

ist ein "Qualitätskreis", der subjektiv "besonders" und nicht mit einem

anderen vergleichbar ist (z.B. Hören - Sehen). Modalitäten sind durch

ihren Sinneskanal (z.B. Sehnerv - Hörnerv) und ihre Hirnregion (z.B.

Sehrinde - Hörrinde) bestimmt Überschwellige Reize verändern das Erregungsmuster der afferenten

Fasern, unterschwellige nicht. Auf adäquate Reize reagieren

entsprechende Rezeptorzellen sehr empfindlich (sie sind auf die

Verarbeitung solcher Reize spezialisiert), auf inadäquate nur bei sehr

hoher Reizstärke (z.B. Schlag aufs Auge)

Überschwellige Reize verändern das Erregungsmuster der afferenten

Fasern, unterschwellige nicht. Auf adäquate Reize reagieren

entsprechende Rezeptorzellen sehr empfindlich (sie sind auf die

Verarbeitung solcher Reize spezialisiert), auf inadäquate nur bei sehr

hoher Reizstärke (z.B. Schlag aufs Auge) Proportionalverhalten bedeutet 1:1-Abbildung des Reizes in der

Erregungsgröße (ohne Adaptation, z.B. Schmerzrezeptoren), bei

Differentialverhalten adaptatiert sie während der Reizeinwirkung (z.B.

Vibrationssensoren). Die meisten Sinnessysteme zeigen kombiniertes (PD-)

Verhalten, mit verschieden stark ausgeprägtem Proportional- und

Differentialanteil

Proportionalverhalten bedeutet 1:1-Abbildung des Reizes in der

Erregungsgröße (ohne Adaptation, z.B. Schmerzrezeptoren), bei

Differentialverhalten adaptatiert sie während der Reizeinwirkung (z.B.

Vibrationssensoren). Die meisten Sinnessysteme zeigen kombiniertes (PD-)

Verhalten, mit verschieden stark ausgeprägtem Proportional- und

Differentialanteil Ein rezeptives Gebiet, dessen Sinnesinformation jeweils zu einer

afferenten Nervenzelle konvergiert, nennt man deren rezeptives Feld.

Die Größe rezeptiver Felder in einem bestimmten Sinnesorgan verhält

sich umgekehrt proportional zum räumlichen Auflösungsvermögen.

Aneinandergrenzende rezeptive Felder zeigen meist laterale Hemmung

(Kontrastverstärkung). Rezeptive Felder überschneiden sich, wenn

Rezeptorzellen mehreren rezeptiven Feldern zugeordnet sind (Divergenz).

Wenn Nervenzellen im ZNS Impulse von mehreren Rezeptoren erhalten,

spricht man von Konvergenz

Ein rezeptives Gebiet, dessen Sinnesinformation jeweils zu einer

afferenten Nervenzelle konvergiert, nennt man deren rezeptives Feld.

Die Größe rezeptiver Felder in einem bestimmten Sinnesorgan verhält

sich umgekehrt proportional zum räumlichen Auflösungsvermögen.

Aneinandergrenzende rezeptive Felder zeigen meist laterale Hemmung

(Kontrastverstärkung). Rezeptive Felder überschneiden sich, wenn

Rezeptorzellen mehreren rezeptiven Feldern zugeordnet sind (Divergenz).

Wenn Nervenzellen im ZNS Impulse von mehreren Rezeptoren erhalten,

spricht man von Konvergenz Im Gehirn erfolgt die Abbildung geordnet nach Modalitäten und Orten

(Körper: Somatotopie, Netzhaut: Retinotopie, Tonhöhe: Tonotopie).

Bewusste Wahrnehmung wird von der Aufmerksamkeit gesteuert.

Inhibitorische Verschaltungen sind die Grundlage von Dämpfung,

Kontrastierung, Vorwärts- und Rückwärtshemmung

Im Gehirn erfolgt die Abbildung geordnet nach Modalitäten und Orten

(Körper: Somatotopie, Netzhaut: Retinotopie, Tonhöhe: Tonotopie).

Bewusste Wahrnehmung wird von der Aufmerksamkeit gesteuert.

Inhibitorische Verschaltungen sind die Grundlage von Dämpfung,

Kontrastierung, Vorwärts- und Rückwärtshemmung |