| Die Otolithenorgane - die etwa senkrecht zueinander positionierten macula sacculi und

utriculi - sprechen auf geradlinige Beschleunigung an. Die in einer Schleimschicht befindlichen Otolithen

(Statolithen) haben aufgrund ihres Kalkgehaltes eine größere

Massendichte, und widerstehen einer Beschleunigung stärker, als ihre

Umgebung.

Sie sind an Zilien (Härchen) der Haarzellen fixiert und ermöglichen ihnen die Detektion von Kräften, die Zilien seitlich abwinkeln. So zeigen sie der

Sensomotorik an, wo oben und unten ist oder welche zusätzlichen Beschleunigungskräfte einwirken (das Gehirn verfügt über eine präzise "Karte" der Orientierung der Zilien in den Maculae). Das dient der Orientierung des

Körpers im Raum (statisch - Schwerkraft, dynamisch - auf den Kopf wirkende geradlinige Beschleunigung). Motorische Programme werden durch Proprio- und Exterozeption (optisch, akustisch, mechanisch) kontrolliert und modifiziert. Insbesondere Kleinhirn und Hirnstammkerne benötigen Information aus den Otolithenorganen, um aufrechte Haltung und Bewegung zu koordinieren und zu stabilisieren. Jeder der sechs Bogengänge steht im Kopf in einer anderen Ebene. Die Endolymphe in ihnen wird durch Drehbewegungen des Kopfes beschleunigt (Coriolis-Effekt), und die Erregungsgröße der Haarzellen in den Ampullen wird dadurch verändert (je nach Richtung abgeschwächt oder verstärkt - wie in den Otolithenorganen). So erhält das Gehirn präzise Information über Drehbewegungen bzw. Veränderungen der Kopfposition. Insbesondere die Augenmuskelkerne werden angesteuert, sodass Kopfdrehungen automatisch Gegendrehungen der Augen bewirken (Folgebewegungen) und das Abbild der Umgebung auf der Netzhaut stabil bleibt. Registrierungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme. Diese können unterschiedlich erfolgen, z.B. mittels optischer Systeme. Der Augapfel hat ein elektrisches Potential (~1 mV), und okulomotorische Bewegungen führen in der Umgebung des Auges zu Potentialschwankungen, die mit Elektroden von der Haut abgegriffen werden können (Elektro-Okulographie, EOG). Die elektrische Ableitung von Nystagmen (Hin- und Herbewegungen der Augen) heißt Elektronystagmographie (ENG). |

Makulasystem

Makulasystem  Haarzellen

Haarzellen  Bogengangssystem

Bogengangssystem  Funktion

Funktion  Zentrale Verschaltungen

Zentrale Verschaltungen  Okulo- und Nystagmographie

Okulo- und Nystagmographie Nystagmus

Nystagmus  Sakkaden

Sakkaden

Core messages

Core messages

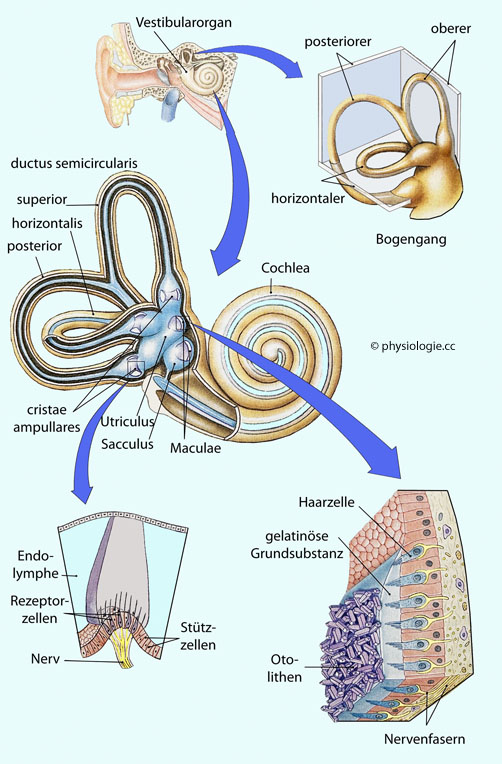

Abbildung: Anatomie des Vestibularsystems

Abbildung: Anatomie des Vestibularsystems

,

sowie drei Cupulaorgane in den Bogengangsampullen. Der N. vestibularis superior innerviert den anterioren und horizontalen, der N. vestibularis inferior den posterioren Bogengang und die Makulaorgane. Die vom N. vestibularis superior innervierten Gebiete werden durch die A. vestibularis anterior versorgt, die vom N. vestibularis inferior innervierten von der A. vestibularis posterior. Die Makulaorgane

detektieren lineare, die Cupulaorgane Drehbeschleunigungen.

,

sowie drei Cupulaorgane in den Bogengangsampullen. Der N. vestibularis superior innerviert den anterioren und horizontalen, der N. vestibularis inferior den posterioren Bogengang und die Makulaorgane. Die vom N. vestibularis superior innervierten Gebiete werden durch die A. vestibularis anterior versorgt, die vom N. vestibularis inferior innervierten von der A. vestibularis posterior. Die Makulaorgane

detektieren lineare, die Cupulaorgane Drehbeschleunigungen.

Abbildung: Lage der Innenohrorgane

Abbildung: Lage der Innenohrorgane

(Abbildungen) detektiert geradlinige Beschleunigungen (Linearbeschleunigung). Im

Innenohr befinden sich die macula sacculi und macula utriculi (Otolithenorgane), sie registrieren Richtung und Größe von Längsbeschleunigungen, die auf den

Körper einwirken.

(Abbildungen) detektiert geradlinige Beschleunigungen (Linearbeschleunigung). Im

Innenohr befinden sich die macula sacculi und macula utriculi (Otolithenorgane), sie registrieren Richtung und Größe von Längsbeschleunigungen, die auf den

Körper einwirken.

Abbildung:

Das Otolithensystem

Abbildung:

Das Otolithensystem  zur Oben-Unten-Wahrnehmung

zur Oben-Unten-Wahrnehmung Abbildung): Abwinkelung vom längsten Zilium weg wirkt

hyperpolarisierend (inhibierend), zum längsten Zilium hin

depolarisierend (anregend)

Abbildung): Abwinkelung vom längsten Zilium weg wirkt

hyperpolarisierend (inhibierend), zum längsten Zilium hin

depolarisierend (anregend)

Abbildung: Striola

Abbildung: Striola

Abbildung).

Abbildung).| Neigt man den Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach ihrer Position |

s. weiter unten).

s. weiter unten).

Abbildung: Mögliche Zweideutigkeit von Makulasignalen

Abbildung: Mögliche Zweideutigkeit von Makulasignalen

+Gx bedeutet, dass die inneren Organe nach dorsal

drücken (Beschleunigung des Körpers nach ventral) - -Gx beschleunigt

umgekehrt innere Organe nach ventral (Beschleunigung des Körpers nach

dorsal)

+Gx bedeutet, dass die inneren Organe nach dorsal

drücken (Beschleunigung des Körpers nach ventral) - -Gx beschleunigt

umgekehrt innere Organe nach ventral (Beschleunigung des Körpers nach

dorsal) Beispiel: +Gx beim Anfahren, -Gx beim Bremsen

Beispiel: +Gx beim Anfahren, -Gx beim Bremsen +Gy bedeutet, dass die inneren Organe nach links drücken (Beschleunigung des Körpers nach rechts) - -Gy beschleunigt Organe nach rechts (Beschleunigung des Körpers nach links)

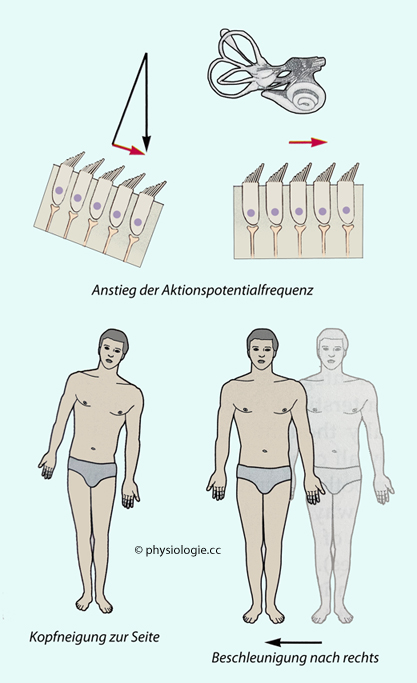

+Gy bedeutet, dass die inneren Organe nach links drücken (Beschleunigung des Körpers nach rechts) - -Gy beschleunigt Organe nach rechts (Beschleunigung des Körpers nach links) Seitwärtsbeschleunigung

kann von Innenohr sowohl bei Schiefstellung des Kopfes als auch bei

seitlicher Beschleunigung des ganzen Köerpers detektiert werden

(

Seitwärtsbeschleunigung

kann von Innenohr sowohl bei Schiefstellung des Kopfes als auch bei

seitlicher Beschleunigung des ganzen Köerpers detektiert werden

( Abbildung)

Abbildung) +Gz bedeutet, dass die inneren Organe nach kaudal drücken (Beschleunigung des Körpers nach kranial) - -Gz beschleunigt Organe nach kranial (Beschleunigung des Körpers nach kaudal)

+Gz bedeutet, dass die inneren Organe nach kaudal drücken (Beschleunigung des Körpers nach kranial) - -Gz beschleunigt Organe nach kranial (Beschleunigung des Körpers nach kaudal) Beispiel: +Gz im Stehen, -Gz bei Kopfstand

Beispiel: +Gz im Stehen, -Gz bei Kopfstand

Abbildung: Haarzellen (Vestibularsystem)

Abbildung: Haarzellen (Vestibularsystem)

etwa 100 (50-150) Stereozilien (korrektere Bezeichnung: Stereovilli - ähnlich Mikrovilli, deren Spitzen über elastische Brücken (tip links) verbunden sind - 0,2 bis 0,8 µm dick und 4 bis 10 µm lang (je näher am Kinozilium, desto länger) - und

etwa 100 (50-150) Stereozilien (korrektere Bezeichnung: Stereovilli - ähnlich Mikrovilli, deren Spitzen über elastische Brücken (tip links) verbunden sind - 0,2 bis 0,8 µm dick und 4 bis 10 µm lang (je näher am Kinozilium, desto länger) - und  ein Kinozilium (ein echtes Zilium mit Mikrotubuli - 9

peripheren und 2 zentralen).

ein Kinozilium (ein echtes Zilium mit Mikrotubuli - 9

peripheren und 2 zentralen).

Abbildung: Mechanotransduktion an einer Haarzelle

Abbildung: Mechanotransduktion an einer Haarzelle

Abbildung).

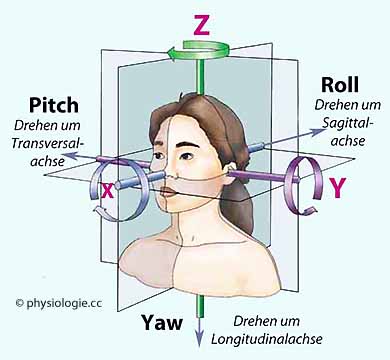

Abbildung). Abbildung); die englischen

Bezeichnungen roll (Sagittalachse X), pitch (Transversalachse Y) und yaw (Longitudinalachse Z) werden auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet.

Abbildung); die englischen

Bezeichnungen roll (Sagittalachse X), pitch (Transversalachse Y) und yaw (Longitudinalachse Z) werden auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet.

Abbildung: Beschleunigungs- bzw. Drehachsen

Abbildung: Beschleunigungs- bzw. Drehachsen

| Kopfdrehung führt zu Depolarisation einiger Haarzellen und erhöhter Aktionspotentialfrequenz der Afferenzen, an anderen Haarzellen zu Hyperpolarisierung und Frequenzabfall - je nach Position |

s. dort.

s. dort.

Abbildung: Horizontale Kopfdrehungen werden von den horizontalen Bogengängen registriert

Abbildung: Horizontale Kopfdrehungen werden von den horizontalen Bogengängen registriert

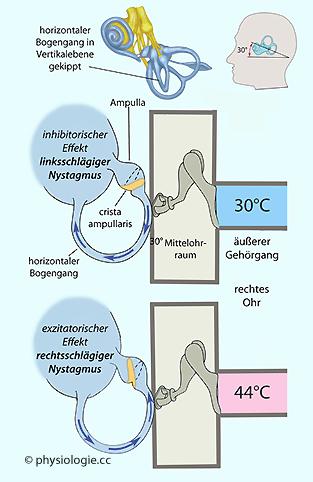

Der ungarisch-österreichische Otologe Robert Bárány

erhielt 1916 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine

"Arbeiten über Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates". Er

untersuchte u.a. den kalorischen Nystagmus, der eine seitengetrennte

Untersuchung des Vestibularapparates ermöglicht. Er stellte die

Hypothese auf, dass den ausgelösten Vergenzen des Augapfels ein Aufsteigen erwärmter, bzw. Absinken abgekühlter Endolymphe im lateralen Bogengang zugrunde liegt.

Der ungarisch-österreichische Otologe Robert Bárány

erhielt 1916 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine

"Arbeiten über Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates". Er

untersuchte u.a. den kalorischen Nystagmus, der eine seitengetrennte

Untersuchung des Vestibularapparates ermöglicht. Er stellte die

Hypothese auf, dass den ausgelösten Vergenzen des Augapfels ein Aufsteigen erwärmter, bzw. Absinken abgekühlter Endolymphe im lateralen Bogengang zugrunde liegt.

Abbildung: Bogengangsystem

Abbildung: Bogengangsystem

Unter einem Nystagmus Unter einem Nystagmus  versteht man das konsekutive Hin- und

Herbewegen der Augen (horizontal oder vertikal) versteht man das konsekutive Hin- und

Herbewegen der Augen (horizontal oder vertikal) |

lateralis (Deiters-Kern), der wichtigste Koordinationskern für das Gleichgewicht

lateralis (Deiters-Kern), der wichtigste Koordinationskern für das Gleichgewicht medialis (Schwalbe-Kern)

medialis (Schwalbe-Kern) superior (rostralis; Bechterew-Kern)

superior (rostralis; Bechterew-Kern) inferior (caudalis, descending; Roller-Kern)

inferior (caudalis, descending; Roller-Kern)

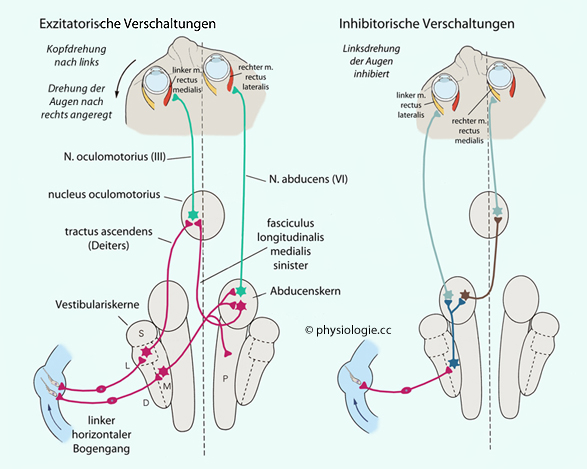

Abbildung: Horizontale Vergenz und vestibulo-okulärer Reflex

Abbildung: Horizontale Vergenz und vestibulo-okulärer Reflex

Abbildung oben). Die Signale

aus dem Innenohr werden neural nachbearbeitet, um adäquate

Augenbewegungen auszulösen und diese auch (bei nachlassendem

Innenohrsignal) zu stabilisieren (neuraler Integrator).

Abbildung oben). Die Signale

aus dem Innenohr werden neural nachbearbeitet, um adäquate

Augenbewegungen auszulösen und diese auch (bei nachlassendem

Innenohrsignal) zu stabilisieren (neuraler Integrator).  Über die Steuerung von Augenbewegungen durch Kleinhirn, Hirnstamm und Großhirn s. dort

Über die Steuerung von Augenbewegungen durch Kleinhirn, Hirnstamm und Großhirn s. dort Sakkaden Sakkaden  sind ruckartige Augenbewegungen, wie sie bei Neueinstellung des Fixationspunktes (z.B. beim Lesen) auftreten sind ruckartige Augenbewegungen, wie sie bei Neueinstellung des Fixationspunktes (z.B. beim Lesen) auftreten |

Abbildung):

Abbildung):

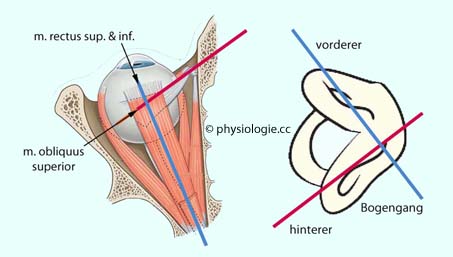

Abbildung: Zugrichtung von Augenmuskeln vs. Position von Bogengängen (linke Schädelhälfte, Blick von oben)

Abbildung: Zugrichtung von Augenmuskeln vs. Position von Bogengängen (linke Schädelhälfte, Blick von oben)

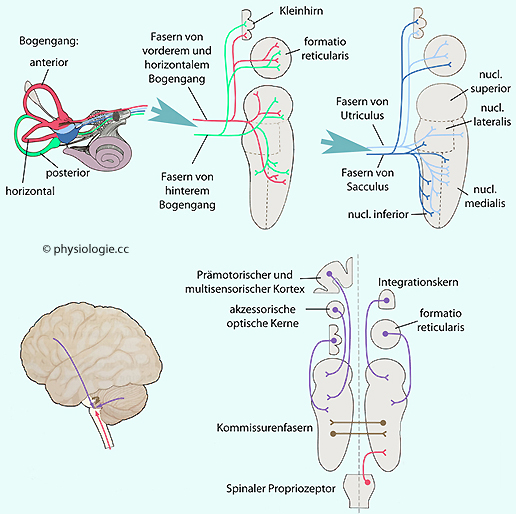

Abbildung: Afferenzen zu den Vestibulariskernen und zentrale Projektionen

Abbildung: Afferenzen zu den Vestibulariskernen und zentrale Projektionen

Abbildung), über die gegenläufige Reizmuster

aus dem Gleichgewichtsorgan abschwächend auf entsprechende

Neuronengruppen der Gegenseite wirken und so vestibuläre

Beschleunigungsinformationen indirekt verstärken (z.B. bewirkt eine

Anregung aus einem der horizontalen Bogengänge eine Abschwächung des

kontralateralen Bogengangkanals - "push-pull".

Ähnliches gilt für das Funktionspaar anteriorer Bogengang der einen

Seite und posteriorer der Gegenseite). Das Resultat ist eine

Verstärkung des jeweiligen Signals und ein automatischer Abgleich der

beiden Informationskanäle.

Abbildung), über die gegenläufige Reizmuster

aus dem Gleichgewichtsorgan abschwächend auf entsprechende

Neuronengruppen der Gegenseite wirken und so vestibuläre

Beschleunigungsinformationen indirekt verstärken (z.B. bewirkt eine

Anregung aus einem der horizontalen Bogengänge eine Abschwächung des

kontralateralen Bogengangkanals - "push-pull".

Ähnliches gilt für das Funktionspaar anteriorer Bogengang der einen

Seite und posteriorer der Gegenseite). Das Resultat ist eine

Verstärkung des jeweiligen Signals und ein automatischer Abgleich der

beiden Informationskanäle. von der Somatosensorik

von der Somatosensorik vom visuellen System

vom visuellen System vom Kleinhirn.

vom Kleinhirn. Abbildung oben). Das ermöglicht Beiträge zur räumlichen

Orientierung wie auch reflektorische Einflüsse auf Kreislauf

(Blutdruck, Herzfrequenz), Atmung und andere Systeme.

Abbildung oben). Das ermöglicht Beiträge zur räumlichen

Orientierung wie auch reflektorische Einflüsse auf Kreislauf

(Blutdruck, Herzfrequenz), Atmung und andere Systeme.

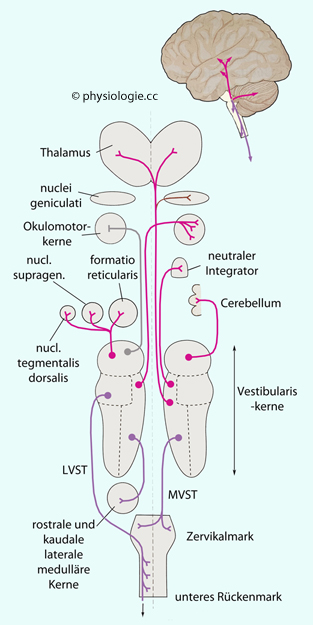

Abbildung: Projektionen aus den Vestibulariskernen

Abbildung: Projektionen aus den Vestibulariskernen

Abbildung) gelangen an folgende

Adressaten:

Abbildung) gelangen an folgende

Adressaten: Thalamus und Großhirn (Lagewahrnehmung)

Thalamus und Großhirn (Lagewahrnehmung) Hypothalamus (vegetative Reaktionen)

Hypothalamus (vegetative Reaktionen) Augenmuskelkerne (vestibulo-okuläre Reflexe)

Augenmuskelkerne (vestibulo-okuläre Reflexe) Kleinhirn (Moosfasern). Der vom vestibulären System ausgehende vestibulo-okuläre Reflex

wird durch das Kleinhirn adjustiert - immer, wenn ein Missverhältnis

zwischen der Größe einer Kopfdrehung einerseits, und der Amplitude der kompensatorischen

Augenbewegung andererseits auftritt (motorisches Lernen). Die Reflexschleife läuft über

Vestibulariskerne → Moosfasern → Körnerzellen → Purkinjezellen → Vestibulariskerne; Fehlersignale gelangen über Kletterfasern zum Kleinhirn (vgl. dort)

Kleinhirn (Moosfasern). Der vom vestibulären System ausgehende vestibulo-okuläre Reflex

wird durch das Kleinhirn adjustiert - immer, wenn ein Missverhältnis

zwischen der Größe einer Kopfdrehung einerseits, und der Amplitude der kompensatorischen

Augenbewegung andererseits auftritt (motorisches Lernen). Die Reflexschleife läuft über

Vestibulariskerne → Moosfasern → Körnerzellen → Purkinjezellen → Vestibulariskerne; Fehlersignale gelangen über Kletterfasern zum Kleinhirn (vgl. dort) Motorische Vorderhornzellen (Gleichgewichtsreflexe)

Motorische Vorderhornzellen (Gleichgewichtsreflexe) Andere Vestibulariskerne (Seitenvergleich u.a.)

Andere Vestibulariskerne (Seitenvergleich u.a.) Abbildung) - zu

motorischen Vorderhornzellen entlang der gesamten Länge des

Rückenmarks; auch projiziert er intensiv auf die formatio reticularis.

Abbildung) - zu

motorischen Vorderhornzellen entlang der gesamten Länge des

Rückenmarks; auch projiziert er intensiv auf die formatio reticularis. Abbildung) - das Rückenmark.

Abbildung) - das Rückenmark. Abbildung). Solche Verschaltungen helfen bei der Stabilisierung des Blicks auf betrachtete Gegenstände.

Abbildung). Solche Verschaltungen helfen bei der Stabilisierung des Blicks auf betrachtete Gegenstände.

Abbildung: Blickstabilisierende Projektionen in das Kleinhirn

Abbildung: Blickstabilisierende Projektionen in das Kleinhirn

Abbildung).

Abbildung).

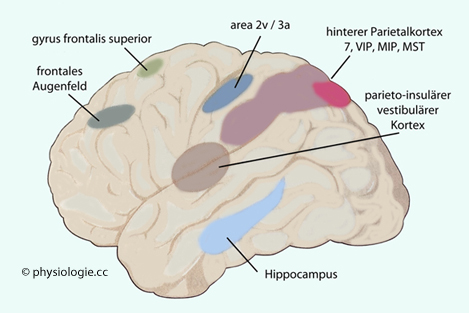

Abbildung: Kortexareale, auf die sich vestibuläre Information auswirkt

Abbildung: Kortexareale, auf die sich vestibuläre Information auswirkt

Aufzeichnungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme

(EOG = Elektrookulographie

Aufzeichnungen der Augenbewegungen nennt man Okulogramme

(EOG = Elektrookulographie  ). Man nützt die Tatsache aus, dass das Auge

ein elektrischer Dipol ist (vorne positiv, ~1 mV: korneo-retinales Potenzial); Bewegungen des

Augapfels verändern die Lage elektrischer Feldlinien an der Haut

(Schläfe, Nasenrücken), von wo man Potentialänderungen ableitet und mit

Augenbewegungen in Beziehung setzen kann.

). Man nützt die Tatsache aus, dass das Auge

ein elektrischer Dipol ist (vorne positiv, ~1 mV: korneo-retinales Potenzial); Bewegungen des

Augapfels verändern die Lage elektrischer Feldlinien an der Haut

(Schläfe, Nasenrücken), von wo man Potentialänderungen ableitet und mit

Augenbewegungen in Beziehung setzen kann.  Abbildung).

Abbildung).

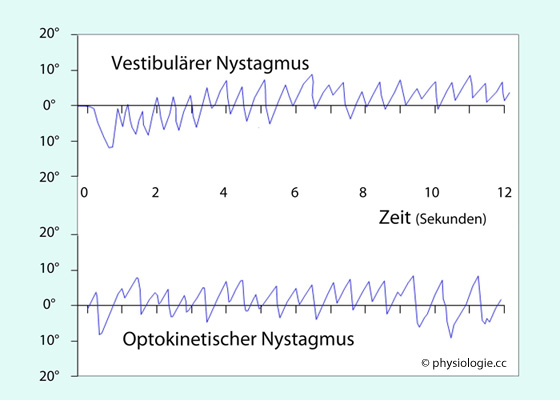

Abbildung: Registrierung eines vestibulären (oben) und eines optokinetischen Nystagmus (unten)

Abbildung: Registrierung eines vestibulären (oben) und eines optokinetischen Nystagmus (unten)

Nystagmogramme (ENG = Elektronystagmographie -

Nystagmogramme (ENG = Elektronystagmographie -  Abbildung)

zeichnen "hin- und hergerichtete" Augenbewegungen auf:

Abbildung)

zeichnen "hin- und hergerichtete" Augenbewegungen auf:  Ruckartige

Stellbewegungen (Sakkaden) und

Ruckartige

Stellbewegungen (Sakkaden) und  glatte Verfolgebewegungen

(durch das Bogengangsystem und / oder optisch hervorgerufene Vergenzen

- diese entstehen reflektorisch, nicht willkürlich).

glatte Verfolgebewegungen

(durch das Bogengangsystem und / oder optisch hervorgerufene Vergenzen

- diese entstehen reflektorisch, nicht willkürlich).

| Zu Beginn einer Rotation tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf Bei Abstoppen der Rotation kommt es zu Nystagmus zur Gegenseite (postrotatorisch) |

Maculasystem (Utriculus, Sacculus)

Maculasystem (Utriculus, Sacculus) Cupulasystem (Bogengänge)

Cupulasystem (Bogengänge)

Abbildung: Bithermale Testung des kalorischen Nystagmus

Abbildung: Bithermale Testung des kalorischen Nystagmus

Abbildung), weil dabei die Endolymphe im seitlichen

Bogengang zu thermisch-konvektiver Strömung angeregt wird - am

stärksten bei um 60° nach oben geneigtem Kopf.

Abbildung), weil dabei die Endolymphe im seitlichen

Bogengang zu thermisch-konvektiver Strömung angeregt wird - am

stärksten bei um 60° nach oben geneigtem Kopf.  Treten

widersprüchliche Sinnesmeldungen vom Gleichgewichtssinn einerseits, vom

Gesichtssinn andererseits auf, kann es im Rahmen von

“Bewegungskrankheiten” (Kinetosen

Treten

widersprüchliche Sinnesmeldungen vom Gleichgewichtssinn einerseits, vom

Gesichtssinn andererseits auf, kann es im Rahmen von

“Bewegungskrankheiten” (Kinetosen  - “Seekrankheit”, “Flugkrankheit”) zu

vegetativen Reaktionen (Übelkeit, Blässe, Schweißausbruch, Erbrechen)

kommen.

- “Seekrankheit”, “Flugkrankheit”) zu

vegetativen Reaktionen (Übelkeit, Blässe, Schweißausbruch, Erbrechen)

kommen.

Abbildung: Mit Muskelkraft betriebene Humanzentrifuge

Abbildung: Mit Muskelkraft betriebene Humanzentrifuge

Das Makulasystem des Innenohres (Otolithenorgane: macula sacculi,

macula utriculi) misst Richtung und Größe von geradlinigen (Längs-,

Linear-) Beschleunigungen, die auf den Kopf einwirken und meldet, wo

oben und unten ist (Gravitationsrezeptoren). Einwirkende

Kräfte werden nach Koordinaten benannt: +Gx bedeutet

Beschleunigung des Körpers nach ventral, -Gx nach dorsal, +Gy nach

rechts, -Gy nach links, +Gz nach kranial, -Gz nach kaudal. Die

Eingeweide bewegen sich in die Gegenrichtung (Trägheit beschleunigter

Masse). Ein +Gz-Effekt tritt bei aufrechtem Stehen auf, ein +Gx-Effekt

in Rückenlage

Das Makulasystem des Innenohres (Otolithenorgane: macula sacculi,

macula utriculi) misst Richtung und Größe von geradlinigen (Längs-,

Linear-) Beschleunigungen, die auf den Kopf einwirken und meldet, wo

oben und unten ist (Gravitationsrezeptoren). Einwirkende

Kräfte werden nach Koordinaten benannt: +Gx bedeutet

Beschleunigung des Körpers nach ventral, -Gx nach dorsal, +Gy nach

rechts, -Gy nach links, +Gz nach kranial, -Gz nach kaudal. Die

Eingeweide bewegen sich in die Gegenrichtung (Trägheit beschleunigter

Masse). Ein +Gz-Effekt tritt bei aufrechtem Stehen auf, ein +Gx-Effekt

in Rückenlage Maculae sind ungefähr im rechten Winkel zueinander positioniert und tragen ~20.0000-30.000 Haarzellen. Scherbewegung einer

gelartigen Matrix erregt Zilien, die in sie eintauchen; jede Kopfposition erzeugt ein

bestimmtes Erregungsmuster der Zellen im Otolithenorgan. Neigt man den

Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach Position Maculae sind ungefähr im rechten Winkel zueinander positioniert und tragen ~20.0000-30.000 Haarzellen. Scherbewegung einer

gelartigen Matrix erregt Zilien, die in sie eintauchen; jede Kopfposition erzeugt ein

bestimmtes Erregungsmuster der Zellen im Otolithenorgan. Neigt man den

Kopf, nimmt die Erregung von Haarzellen teils zu, teils ab - je nach Position Die Dichte der Gelmatrix beträgt durch eingelagerte Calciumcarbonatkristalle (Ohrensteine, Otolithen, Otokonien,

Statolithen) 1,3-1,4 g/ml, die der Endolymphe ~1,0 g/ml. Daher werden

schräg oder senkrecht zur Beschleunigungsrichtung positionierte Maculae

angeregt. Das wirkt sich auf Membranpotential und Glutamatfreisetzung der Sinneszellen sowie

die Aktionspotentialfrequenz afferenter Nervenfasern aus: Neigung des

Kopfes ändert das Erregungsmuster der Makulaorgane und löst reflektorisch Gegenrollen

der Augen sowie somatische Korrekturbewegungen aus Die Dichte der Gelmatrix beträgt durch eingelagerte Calciumcarbonatkristalle (Ohrensteine, Otolithen, Otokonien,

Statolithen) 1,3-1,4 g/ml, die der Endolymphe ~1,0 g/ml. Daher werden

schräg oder senkrecht zur Beschleunigungsrichtung positionierte Maculae

angeregt. Das wirkt sich auf Membranpotential und Glutamatfreisetzung der Sinneszellen sowie

die Aktionspotentialfrequenz afferenter Nervenfasern aus: Neigung des

Kopfes ändert das Erregungsmuster der Makulaorgane und löst reflektorisch Gegenrollen

der Augen sowie somatische Korrekturbewegungen aus Haarzellen reagieren auf Bewegungen in einer Richtung, die durch die

Fläche Stereozilien - Kinozilium definiert ist. Jede Haarzelle verfügt

über 50-150 Stereozilien, deren Spitzen über tip links verbunden sind, und ein Kinozilium. Endolymphe und Perilymphe sind über tight-junction-Abdichtungen

zwischen Stütz- und Haarzellen voneinander getrennt. Der hohe

Kaliumgehalt der Endolymphe (stria vascularis) bewirkt bei

entsprechender Biegung der

Stereozilien Kaliumeinstrom und Depolarisierung der Haarzellen. Als

sekundäre Sinneszellen bilden sie Rezeptorpotentiale und Glutamat, das

die Aktionspotentialfrequenz postsynaptisch-afferenter Nervenzellen des

VIII. Hirnnerven steuert

Haarzellen reagieren auf Bewegungen in einer Richtung, die durch die

Fläche Stereozilien - Kinozilium definiert ist. Jede Haarzelle verfügt

über 50-150 Stereozilien, deren Spitzen über tip links verbunden sind, und ein Kinozilium. Endolymphe und Perilymphe sind über tight-junction-Abdichtungen

zwischen Stütz- und Haarzellen voneinander getrennt. Der hohe

Kaliumgehalt der Endolymphe (stria vascularis) bewirkt bei

entsprechender Biegung der

Stereozilien Kaliumeinstrom und Depolarisierung der Haarzellen. Als

sekundäre Sinneszellen bilden sie Rezeptorpotentiale und Glutamat, das

die Aktionspotentialfrequenz postsynaptisch-afferenter Nervenzellen des

VIII. Hirnnerven steuert Das Bogengangsystem - links und rechts jeweils drei aufeinander etwa

senkrecht stehende Bogengänge - detektiert Drehbeschleunigungen.

Aufgrund der unterschiedlichen Achsenlagen werden meist alle 6

Cupulae (paddelförmige Schleimfahnen) durch Bewegung der Endolymphe

gereizt. Je nach Position führt Kopfdrehung an einigen Haarzellen zu

Depolarisation, an anderen zu Hyperpolarisation. Das Gehirn

rekonstruiert aus

dem neuronalen Erregungsmuster Stärke

und Richtung der Drehbeschleunigung und exekutiert Korrektur- und

Gegenstellbewegungen von Hals-, Rumpf- und Extremitätenmuskulatur

(Haltungs- und Stellreflexe)

Das Bogengangsystem - links und rechts jeweils drei aufeinander etwa

senkrecht stehende Bogengänge - detektiert Drehbeschleunigungen.

Aufgrund der unterschiedlichen Achsenlagen werden meist alle 6

Cupulae (paddelförmige Schleimfahnen) durch Bewegung der Endolymphe

gereizt. Je nach Position führt Kopfdrehung an einigen Haarzellen zu

Depolarisation, an anderen zu Hyperpolarisation. Das Gehirn

rekonstruiert aus

dem neuronalen Erregungsmuster Stärke

und Richtung der Drehbeschleunigung und exekutiert Korrektur- und

Gegenstellbewegungen von Hals-, Rumpf- und Extremitätenmuskulatur

(Haltungs- und Stellreflexe) Funktionsüberprüfungen des Vestibularsystems erfolgen mittels Drehstuhl

und testen reflektorische Verbindungen zwischen Innenohr, Hirnstamm

und Augenmuskeln. Kopfdrehungen bewirken kompensatorische Drehung auch

geschlossener Augen, unterbrochen von gegenläufigen ruckartigen

Augenbewegungen (Sakkaden) - gesteuert von pontinen Hirnstammzentren. Nystagmus

ist ein Hin- und Herbewegen der Augen, vestibulärer Nystagmus wird

durch Drehung ausgelöst. Die verantwortlichen Zentren liegen im oberen

Hirnstammbereich, Klein- und Großhirn. Versionen sind gleichsinnige

(z.B. nach rechts), Vergenzen gegensinnige (Konvergenz, Divergenz)

seitliche Bewegungen der Augäpfel (mm. recti medialis und lateralis)

Funktionsüberprüfungen des Vestibularsystems erfolgen mittels Drehstuhl

und testen reflektorische Verbindungen zwischen Innenohr, Hirnstamm

und Augenmuskeln. Kopfdrehungen bewirken kompensatorische Drehung auch

geschlossener Augen, unterbrochen von gegenläufigen ruckartigen

Augenbewegungen (Sakkaden) - gesteuert von pontinen Hirnstammzentren. Nystagmus

ist ein Hin- und Herbewegen der Augen, vestibulärer Nystagmus wird

durch Drehung ausgelöst. Die verantwortlichen Zentren liegen im oberen

Hirnstammbereich, Klein- und Großhirn. Versionen sind gleichsinnige

(z.B. nach rechts), Vergenzen gegensinnige (Konvergenz, Divergenz)

seitliche Bewegungen der Augäpfel (mm. recti medialis und lateralis) Vestibulookuläre Reflexe

(VOR) sind von den Bogengängen ausgehende Reflexe, sie steuern

Kompensationsbewegungen der Augen bei Kopfdrehungen und halten das

Netzhautbild stabil. Die Drehachse kann vertikal (Kopfschütteln),

horizontal (Nicken) oder sagittal (seitliches Kippen des Kopfes)

liegen, dementsprechend unterscheidet man translatorische und

Rotations-VOR. Bewegten Gegenständen folgt das Auge mit glatten

Folgebewegungen (willkürlich lassen sich solche nicht auslösen), um den

Fixationspunkt auf der Netzhaut nicht zu verlieren. Durch Serien von

Nachfolgebewegungen und Sakkaden tritt optokinetischer Nystagmus auf Vestibulookuläre Reflexe

(VOR) sind von den Bogengängen ausgehende Reflexe, sie steuern

Kompensationsbewegungen der Augen bei Kopfdrehungen und halten das

Netzhautbild stabil. Die Drehachse kann vertikal (Kopfschütteln),

horizontal (Nicken) oder sagittal (seitliches Kippen des Kopfes)

liegen, dementsprechend unterscheidet man translatorische und

Rotations-VOR. Bewegten Gegenständen folgt das Auge mit glatten

Folgebewegungen (willkürlich lassen sich solche nicht auslösen), um den

Fixationspunkt auf der Netzhaut nicht zu verlieren. Durch Serien von

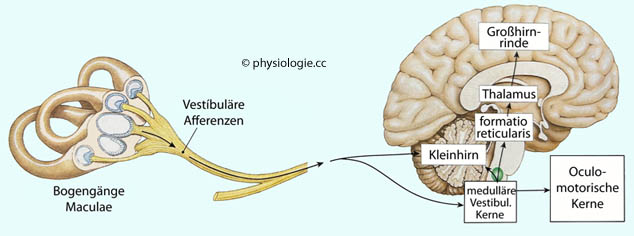

Nachfolgebewegungen und Sakkaden tritt optokinetischer Nystagmus auf Der Gleichgewichtssinn ist zusammen mit Sehen, Hören, somatischer und

Tiefensensibilität Teil des Orientierungssystems. ~19.000 Neurone im

ganglion vestibulare projizieren auf Vestibulariskerne, den

flocculonodulären Teil des Kleinhirns, Thalamus und Großhirn

(Lagewahrnehmung), Hypothalamus (vegetative Reaktionen) und motorische

Vorderhornzellen. Sie steuern Okulo- (vestibulo-okuläre Reflexe) und

spinale Motorik (Gleichgewichtsreflexe) und erhalten somatosensible,

visuelle und Kleinhirnafferenzen

Der Gleichgewichtssinn ist zusammen mit Sehen, Hören, somatischer und

Tiefensensibilität Teil des Orientierungssystems. ~19.000 Neurone im

ganglion vestibulare projizieren auf Vestibulariskerne, den

flocculonodulären Teil des Kleinhirns, Thalamus und Großhirn

(Lagewahrnehmung), Hypothalamus (vegetative Reaktionen) und motorische

Vorderhornzellen. Sie steuern Okulo- (vestibulo-okuläre Reflexe) und

spinale Motorik (Gleichgewichtsreflexe) und erhalten somatosensible,

visuelle und Kleinhirnafferenzen Okulogramme (EOG = Elektrookulographie) sind Aufzeichnungen der

Augenbewegungen (Auge als elektrischer Dipol - vorne positiv, ~1 mV

korneo-retinales Potenzial, Ableitung von Schläfe und Nasenrücken).

Eine spezielle Form ist die Nystagmographie

(ENG = Elektronystagmogramm). Nystagmen können horizontal (rechts

<--> links) oder vertikal auftreten. Zu Beginn einer Rotation

tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf

(perrotatorisch), bei Abbremsen zur Gegenseite (postrotatorisch)

Okulogramme (EOG = Elektrookulographie) sind Aufzeichnungen der

Augenbewegungen (Auge als elektrischer Dipol - vorne positiv, ~1 mV

korneo-retinales Potenzial, Ableitung von Schläfe und Nasenrücken).

Eine spezielle Form ist die Nystagmographie

(ENG = Elektronystagmogramm). Nystagmen können horizontal (rechts

<--> links) oder vertikal auftreten. Zu Beginn einer Rotation

tritt ein vestibulärer Nystagmus in Rotationsrichtung auf

(perrotatorisch), bei Abbremsen zur Gegenseite (postrotatorisch) Aufrichten des Kopfes um 60° bringt den lateralen Bogengang in

aufrechte Lage. Erwärmen oder Abkühlen seines lateralen Schenkels führt

dann zu Auf- oder Absteigen der Endolymphe, entsprechender Auslenkung

der Cupula und Auslösung des vestibulo-okulären Reflexes (”kalorischer Nystagmus“).

Die Sakkaden erfolgen auf die Seite der Erwärmung oder die Gegenseite

der Abkühlung. So kann eine getrennte Funktionsprüfung des linken und

rechten Vestibularorgans durchgeführt werden

Aufrichten des Kopfes um 60° bringt den lateralen Bogengang in

aufrechte Lage. Erwärmen oder Abkühlen seines lateralen Schenkels führt

dann zu Auf- oder Absteigen der Endolymphe, entsprechender Auslenkung

der Cupula und Auslösung des vestibulo-okulären Reflexes (”kalorischer Nystagmus“).

Die Sakkaden erfolgen auf die Seite der Erwärmung oder die Gegenseite

der Abkühlung. So kann eine getrennte Funktionsprüfung des linken und

rechten Vestibularorgans durchgeführt werden |