corpus geniculatum: corpus = Körper, genu = Knie (Kniehöcker)

corpus geniculatum: corpus = Körper, genu = Knie (Kniehöcker)| Die

Zuleitung sensorischer Information zum Thalamus erfolgt teils über das

Rückenmark (Somatosensorik), teils über Hirnnerven - Trigeminus (V) für

Somatosensibilität im Gesichtsbereich, N. opticus (II) für den

Gesichtssinn, N. vestibulocochlearis (VIII) für Gehör und

Gleichgewicht. Fast

die gesamte aus der sensiblen Peripherie zum Großhirn strömende

Information wird im Thalamus bearbeitet (Ausnahme: Geruchssinn). Die Aufgaben der Thalamuskerne sind teils unspezifisch, polymodal, teils spezifisch: -- Visuelle und akustische Sinnesimpulse werden modalitätsspezifisch in den corpora geniculata (Kniehöcker) überprüft, gegebenenfalls modifiziert und an primären visuellen und auditiven Cortex weitergeleitet -- Somatosensorische Information wird in ventrobasalen Kernen somatotopisch bearbeitet, Projektionen erfolgen vor allem in die hintere Zentralwindung -- Der nucleus ventralis verlangsamt (anterior) oder beschleunigt (lateralis) Willkürbewegungen -- Das pulvinar thalami ist ein assoziativer Kern, es arbeitet an sensorischer Integration, Augenbewegungs- und Sprachkontrolle und projiziert in assoziative Hirngebiete sowie den Gyrus cinguli -- Intralaminare Kerne (nucl. centromedianus), nucl. mediani und reticularis erhalten Afferenzen aus formatio reticularis und Vorderseitenstrang, und projizieren in die gesamte Großhirnrinde (Weckfunktion). |

Reflexe

Reflexe  Aufsteigende Bahnen

Aufsteigende Bahnen  Thalamus

Thalamus

Reflex

Reflex

Core messages

Core messages Über die Generierung spinaler motorischer Muster s. dort

Über die Generierung spinaler motorischer Muster s. dort Abbildung); viele enden hier und schalten

segmental auf ein 2. Neuron um. Auf dieser Ebene lassen sich dadurch

afferente Impulse früh verwerten (z.B. durch benachbarte

Funktionskreise: Reflexmuster) oder durch - z.T. absteigende - Impulse modifizieren (z.B. Schmerzbearbeitung).

Abbildung); viele enden hier und schalten

segmental auf ein 2. Neuron um. Auf dieser Ebene lassen sich dadurch

afferente Impulse früh verwerten (z.B. durch benachbarte

Funktionskreise: Reflexmuster) oder durch - z.T. absteigende - Impulse modifizieren (z.B. Schmerzbearbeitung).

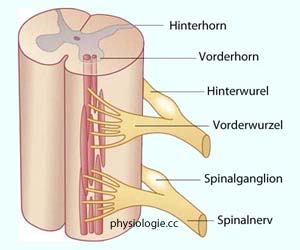

Abbildung: Zwei Segmente im Rückenmark

Abbildung: Zwei Segmente im Rückenmark

Endigungen primär-afferenter Axone aus der Peripherie (die Zellkörper

liegen im Spinalganglion, das keiner Umschaltung dient)

Endigungen primär-afferenter Axone aus der Peripherie (die Zellkörper

liegen im Spinalganglion, das keiner Umschaltung dient) Interneurone - ihre Axone verlassen das Rückenmark nicht, bilden aber

Verbindungen auch oberhalb und unterhalb der Eintrittsebene

Interneurone - ihre Axone verlassen das Rückenmark nicht, bilden aber

Verbindungen auch oberhalb und unterhalb der Eintrittsebene Projektionsneurone, die Impulse in das Gehirn leiten (wie das lemniskale System oder spinozerebelläre Fasern)

Projektionsneurone, die Impulse in das Gehirn leiten (wie das lemniskale System oder spinozerebelläre Fasern) Absteigende Axone aus verschiedenen Teilen des Gehirns (die modifizierend auf segmentale Verschaltungen einwirken können)

Absteigende Axone aus verschiedenen Teilen des Gehirns (die modifizierend auf segmentale Verschaltungen einwirken können)

Abbildung: Repräsentative Querschnitte durch das Rückenmark

Abbildung: Repräsentative Querschnitte durch das Rückenmark

exzitatorische Interneurone - diese sind glutamaterg

exzitatorische Interneurone - diese sind glutamaterg inhibitorische Interneurone - diese sind GABAerg oder glycinerg

inhibitorische Interneurone - diese sind GABAerg oder glycinerg als Zonen (laminae) I bis X bezeichnet werden (

als Zonen (laminae) I bis X bezeichnet werden ( Abbildung) und

funktionell unterschiedliche Aufgaben haben.

Abbildung) und

funktionell unterschiedliche Aufgaben haben.

Abbildung: Rexed-Zonen mit ihren hauptsächlichen Inputs (unten links) und Outputs (unten rechts)

Abbildung: Rexed-Zonen mit ihren hauptsächlichen Inputs (unten links) und Outputs (unten rechts)

Das Hinterhorn ist aus den laminae I bis VII aufgebaut (

Das Hinterhorn ist aus den laminae I bis VII aufgebaut ( Abbildung). Ein Teil der sensiblen afferenten Fasern schaltet hier um.

Abbildung). Ein Teil der sensiblen afferenten Fasern schaltet hier um.  Als WDR-Neurone (wide dynamic range neurons) bezeichnet man Nervenzellen im Hinterhorn des Rückenmarks, die auf erhöhte Reizung (Frequenz afferenter Aktionspoptentiale) mit einer Erhöhung nicht nur der Frequenz, sondern auch der Amplitude

ihrer Aktionspotentiale reagieren. Sie reagieren längerfristig auf eine

breite Palette ankommender Reize (mechanisch, thermisch, elektrisch).

WDR-Neurone beteiligen sich an der Ortung von Schmerzquellen und der

Bestimmung der Schmerzintensität.

Als WDR-Neurone (wide dynamic range neurons) bezeichnet man Nervenzellen im Hinterhorn des Rückenmarks, die auf erhöhte Reizung (Frequenz afferenter Aktionspoptentiale) mit einer Erhöhung nicht nur der Frequenz, sondern auch der Amplitude

ihrer Aktionspotentiale reagieren. Sie reagieren längerfristig auf eine

breite Palette ankommender Reize (mechanisch, thermisch, elektrisch).

WDR-Neurone beteiligen sich an der Ortung von Schmerzquellen und der

Bestimmung der Schmerzintensität. Das Seitenhorn enthält den Nucleus intermediolateralis (Segmente C8 bis L3) mit sympathischen Neuronen, im Sakralmark finden sich hier die Nuclei parasympathici sacrales. Diese Systeme arbeiten efferent, also viszeromotorisch; viszerosensible Gebiete befinden sich hauptsächlich im Hinterhorn, sind allerdings auch diffus auf das Rückenmark verteilt.

Das Seitenhorn enthält den Nucleus intermediolateralis (Segmente C8 bis L3) mit sympathischen Neuronen, im Sakralmark finden sich hier die Nuclei parasympathici sacrales. Diese Systeme arbeiten efferent, also viszeromotorisch; viszerosensible Gebiete befinden sich hauptsächlich im Hinterhorn, sind allerdings auch diffus auf das Rückenmark verteilt. Das Vorderhorn (laminae VIII und IX) verfügt über motorische Vorderhorn-

und Begleitzellen (Interneurone). Sie sind somatotopisch angeordnet:

Stammnahe Muskeln (z.B. Schulter) werden von medial gelegenen,

periphere (z.B. Unterarm) von lateral gelegenen Neuronengruppen

innerviert.

Das Vorderhorn (laminae VIII und IX) verfügt über motorische Vorderhorn-

und Begleitzellen (Interneurone). Sie sind somatotopisch angeordnet:

Stammnahe Muskeln (z.B. Schulter) werden von medial gelegenen,

periphere (z.B. Unterarm) von lateral gelegenen Neuronengruppen

innerviert.

Abbildung: Ziele der primären Afferenzen im Hinterhorn

Abbildung: Ziele der primären Afferenzen im Hinterhorn

Über die lamina X sind die Vorderseitenhörner beider Seiten miteinander

verbunden; in ihr verläuft der Zentralkanal (er enthält liquor cerebrospinalis), um den herum sich das zentrale Höhlengrau

befindet (das für die Schmerzmodifikation eine wichtige Rolle spielt

und auch in die Weiterleitung paläo-spinothalamischer Impulse

involviert ist, s. folgende

Über die lamina X sind die Vorderseitenhörner beider Seiten miteinander

verbunden; in ihr verläuft der Zentralkanal (er enthält liquor cerebrospinalis), um den herum sich das zentrale Höhlengrau

befindet (das für die Schmerzmodifikation eine wichtige Rolle spielt

und auch in die Weiterleitung paläo-spinothalamischer Impulse

involviert ist, s. folgende  Abbildung).

Abbildung). Unter einem Reflex versteht man eine automatische, stereotype Bewegung, die als direkte Antwort auf einen Reiz und typischerweise unwillkürlich erfolgt. Mit Ausnahme von "Axonreflexen" werden Reflexe über ihr jeweiliges Reflexzentrum in Rückenmark oder Hirnstamm koordiniert, wodurch sie multiplen Einflüssen aus dem Nervensystem unterliegen. Reflexe wirken sich auf motorische Aktivitäten aus und

können vom Gehirn gefördert (permissiver Effekt) oder auch (bis zu

einem gewissen Grad) unterdrückt werden. Solche Einflüsse erfolgen auf

Interneuronen, welche in den Reflexmechanismus integriert sind (synaptische Anregung über EPSPs bzw. Hemmung über IPSPs). Übergeordnete Zentren befinden sich in Großhirnrinde, Tectum, nucleus ruber, Vestibulariskernen und formatio reticularis.

Unter einem Reflex versteht man eine automatische, stereotype Bewegung, die als direkte Antwort auf einen Reiz und typischerweise unwillkürlich erfolgt. Mit Ausnahme von "Axonreflexen" werden Reflexe über ihr jeweiliges Reflexzentrum in Rückenmark oder Hirnstamm koordiniert, wodurch sie multiplen Einflüssen aus dem Nervensystem unterliegen. Reflexe wirken sich auf motorische Aktivitäten aus und

können vom Gehirn gefördert (permissiver Effekt) oder auch (bis zu

einem gewissen Grad) unterdrückt werden. Solche Einflüsse erfolgen auf

Interneuronen, welche in den Reflexmechanismus integriert sind (synaptische Anregung über EPSPs bzw. Hemmung über IPSPs). Übergeordnete Zentren befinden sich in Großhirnrinde, Tectum, nucleus ruber, Vestibulariskernen und formatio reticularis. Abbildung)

bezieht sich auf die Funktion aller Teile des jeweiligen Reflexbogens

(afferenter Schenkel, Zentrum, efferenter Schenkel).

Abbildung)

bezieht sich auf die Funktion aller Teile des jeweiligen Reflexbogens

(afferenter Schenkel, Zentrum, efferenter Schenkel).

Abbildung: Muskelspindelreflexe

Abbildung: Muskelspindelreflexe

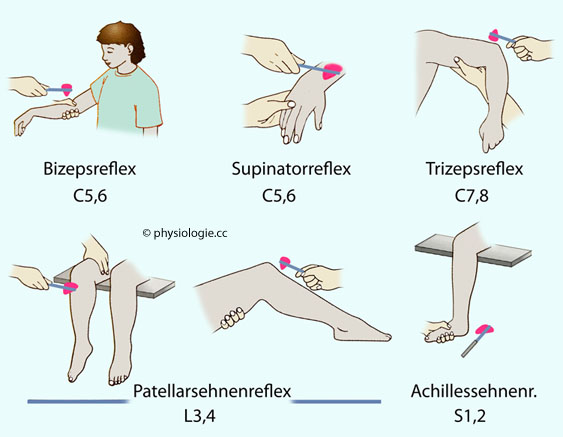

Der Bizepsreflex prüft auf einen Reflexbogen (über den N. musculocutaneus) und das Zentrum im Bereich C5-6.

Mit dem Reflexhammer schlägt man auf die Bizepssehne in der fossa

cubitalis, der Muskel wird gedehnt, der Muskel kontrahiert als Antwort

auf die Reizung seiner Muskelspindeln, es kommt zu einer Flexion des

Armes.

Der Bizepsreflex prüft auf einen Reflexbogen (über den N. musculocutaneus) und das Zentrum im Bereich C5-6.

Mit dem Reflexhammer schlägt man auf die Bizepssehne in der fossa

cubitalis, der Muskel wird gedehnt, der Muskel kontrahiert als Antwort

auf die Reizung seiner Muskelspindeln, es kommt zu einer Flexion des

Armes. Der Brachioradialis- (auch Supinator-) Reflex prüft ebenfalls auf Intaktheit im Bereich C5-6. Der

daumenseitig gelegene m. brachioradialis beteiligt sich an der Beugung

des Unterarms und - in Pronationsstellung - an einer Supination (daher

"Supinatorreflex").

Der Brachioradialis- (auch Supinator-) Reflex prüft ebenfalls auf Intaktheit im Bereich C5-6. Der

daumenseitig gelegene m. brachioradialis beteiligt sich an der Beugung

des Unterarms und - in Pronationsstellung - an einer Supination (daher

"Supinatorreflex"). Der Trizeps- ("sehnen") Reflex testet C7-8. Bei locker hängendem Unterarm löst der Schlag des Reflexhammers auf die Sehne des Muskels eine Extensionsbewegung aus.

Der Trizeps- ("sehnen") Reflex testet C7-8. Bei locker hängendem Unterarm löst der Schlag des Reflexhammers auf die Sehne des Muskels eine Extensionsbewegung aus. Der Quadrizepsreflex ("Patellarsehnenreflex", knee (jerk) reflex, patellar reflex) testet auf L3-4.

Muskelspindeln des m. quadriceps femoris (Oberschenkelstrecker) werden

durch Schlag auf die Patellarsehne unterhalb der Kniescheibe gereizt,

das Bein macht eine "Kickbewegung".

Der Quadrizepsreflex ("Patellarsehnenreflex", knee (jerk) reflex, patellar reflex) testet auf L3-4.

Muskelspindeln des m. quadriceps femoris (Oberschenkelstrecker) werden

durch Schlag auf die Patellarsehne unterhalb der Kniescheibe gereizt,

das Bein macht eine "Kickbewegung". Der "Achillsessehnenreflex" (ankle jerk reflex) prüft den Abschnitt S1-2. Dehnung der Achillessehne reizt Muskelspindeln im m. gastrocnemius, die Reflexantwort ist ein Zucken des Fußes plantarwärts.

Der "Achillsessehnenreflex" (ankle jerk reflex) prüft den Abschnitt S1-2. Dehnung der Achillessehne reizt Muskelspindeln im m. gastrocnemius, die Reflexantwort ist ein Zucken des Fußes plantarwärts. Großhirnafferenzen

Großhirnafferenzen| Bahn |

von.. |

Region |

| tractus spinocerebellaris posterior |

Muskelspindeln Sehnenspindeln |

Beine und Stamm ipsilateral |

| tractus spinocerebellaris anterior | Sehnenspindeln | |

| tractus cuneocerebellaris |

Muskelspindeln Sehnenspindeln |

ipsilateraler Arm |

| tractus spinocerebellaris rostralis |

Sehnenspindeln |

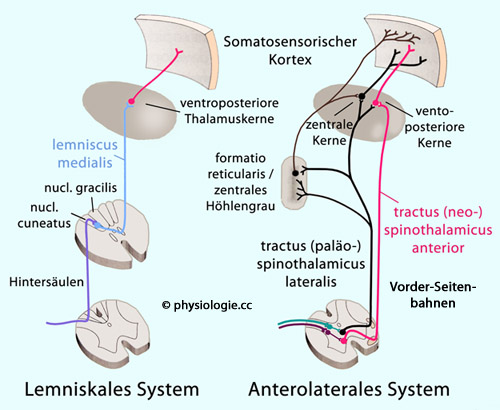

"Grobe" (nur ungenau lokalisierbare, protopathische

"Grobe" (nur ungenau lokalisierbare, protopathische  ) Propriozeption wird über das anterolaterale System (Vorderseitenstrang),

) Propriozeption wird über das anterolaterale System (Vorderseitenstrang),  genauer lokalisierbare (epikritische

genauer lokalisierbare (epikritische  ) über das Hinterstrangsystem geleitet.

) über das Hinterstrangsystem geleitet. Vorderseiten- (anterolateral - Temperatur- und Schmerzimpulse, grobe Druck- und Berührungsempfindung: protopathische Sensibilität) als auch

Vorderseiten- (anterolateral - Temperatur- und Schmerzimpulse, grobe Druck- und Berührungsempfindung: protopathische Sensibilität) als auch  Hinterstränge (lemniskal - genaue Druck-, Berührungs-, Vibrationsempfindung: epikritische Sensibilität - Erkennung berührter Gegenstände, sanfte Vibration, Zwei-Punkt-Diskrimination)

zum Thalamus und von dort zur parietalen Großhirnrinde geleitet.

Hinterstränge (lemniskal - genaue Druck-, Berührungs-, Vibrationsempfindung: epikritische Sensibilität - Erkennung berührter Gegenstände, sanfte Vibration, Zwei-Punkt-Diskrimination)

zum Thalamus und von dort zur parietalen Großhirnrinde geleitet.  Abbildung) zum Thalamus (nucleus ventralis posterolateralis). Das 3. Neuron endet im somatosensorischen Cortex (gyrus

postcentralis).

Abbildung) zum Thalamus (nucleus ventralis posterolateralis). Das 3. Neuron endet im somatosensorischen Cortex (gyrus

postcentralis).

Abbildung: Sensorische Afferenzen

Abbildung: Sensorische Afferenzen

Druck, Berührung, Vibration

Druck, Berührung, Vibration| Epikritische Sensibilität wird über die Hinterstränge (fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus) vermittelt |

Schmerz, Temperatur, grobes Druck- und Berührungsempfinden

Schmerz, Temperatur, grobes Druck- und Berührungsempfinden

Abbildung: Afferente Leistungssysteme (blau) im Rückenmark

Abbildung: Afferente Leistungssysteme (blau) im Rückenmark

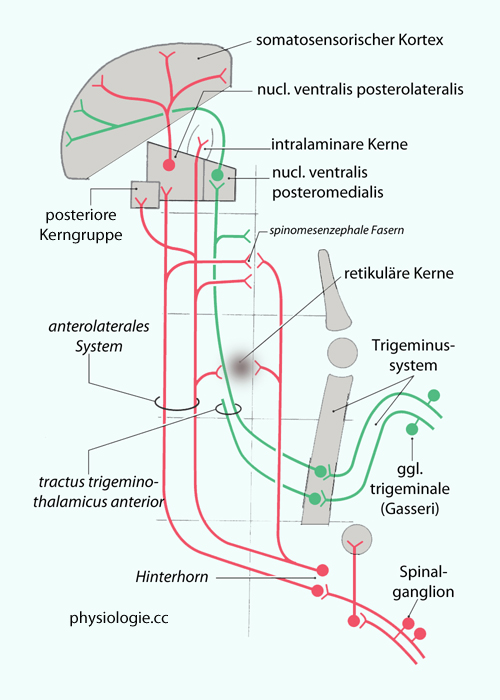

Abbildung: Spinale und trigeminale Afferenzen

Abbildung: Spinale und trigeminale Afferenzen

Spezifisch sensorisch

die corpora geniculata

Spezifisch sensorisch

die corpora geniculata  (mediale und laterale Kniehöcker) für Sehen und Hören sowie die

ventrobasalen Kerne für die somatische Sensibilität. Diese Kerne sind

entwicklungsgeschichtlich jünger (Entwicklung mit Neocortex), arbeiten

modalitätsspezifisch und sind somatotopisch klar geordnet.

(mediale und laterale Kniehöcker) für Sehen und Hören sowie die

ventrobasalen Kerne für die somatische Sensibilität. Diese Kerne sind

entwicklungsgeschichtlich jünger (Entwicklung mit Neocortex), arbeiten

modalitätsspezifisch und sind somatotopisch klar geordnet. Sensomotorisch: Nucleus ventralis anterior (verlangsamt Willkürbewegungen) und lateralis (beschleunigt Willkürbewegungen).

Sensomotorisch: Nucleus ventralis anterior (verlangsamt Willkürbewegungen) und lateralis (beschleunigt Willkürbewegungen). Sensorische

Integration: Pulvinar thalami

Sensorische

Integration: Pulvinar thalami

Abbildung: Schema der Thalamuskerne beim Menschen (vgl. dort)

Abbildung: Schema der Thalamuskerne beim Menschen (vgl. dort) VA, nucleus ventralis anterior

VA, nucleus ventralis anterior  VL, nucleus ventralis lateralis

VL, nucleus ventralis lateralis  VPL, nucleus ventralis posterior lateralis

VPL, nucleus ventralis posterior lateralis  VPM, nucleus ventralis posterior medialis

VPM, nucleus ventralis posterior medialis

Der Nucleus ventralis posterolateralis (VPL)

im ventrobasalen Kernkomplex erhält Information aus Rückenmark (Somatosensorik) und Hirnstamm (lemniscus medialis) und projiziert in den parietalen somatosensorischen Cortex. Sein Aufgabengebiet ist die Detektion von Berührung (Oberflächensensibilität) und der Gliedposition (Propriozeption). Er schaltet auch Geschmacksinformationen um.

Der Nucleus ventralis posterolateralis (VPL)

im ventrobasalen Kernkomplex erhält Information aus Rückenmark (Somatosensorik) und Hirnstamm (lemniscus medialis) und projiziert in den parietalen somatosensorischen Cortex. Sein Aufgabengebiet ist die Detektion von Berührung (Oberflächensensibilität) und der Gliedposition (Propriozeption). Er schaltet auch Geschmacksinformationen um. Der Nucleus ventralis posteromedialis (VPM)

verarbeitet Information aus Gesicht und

Mund (Afferenzen über Hirnnerven); Fasern aus VPL und VPM projizieren in die area 3b des somatosensorischen Cortex (Oberflächensensibilität).

Der Nucleus ventralis posteromedialis (VPM)

verarbeitet Information aus Gesicht und

Mund (Afferenzen über Hirnnerven); Fasern aus VPL und VPM projizieren in die area 3b des somatosensorischen Cortex (Oberflächensensibilität). Der Nucleus ventralis posterior superior (im Bild nicht gezeigt) empfängt propriozeptive Signale aus Muskeln und Gelenken und projiziert in das Cortexareal 3a (Tiefensensibilität).

Der Nucleus ventralis posterior superior (im Bild nicht gezeigt) empfängt propriozeptive Signale aus Muskeln und Gelenken und projiziert in das Cortexareal 3a (Tiefensensibilität). Das Corpus geniculatum mediale verarbeitet auditive Information: Es sammelt Signale aus den unteren Vierhügeln (colliculi inferiores) und projiziert in die primäre Hörrinde.

Das Corpus geniculatum mediale verarbeitet auditive Information: Es sammelt Signale aus den unteren Vierhügeln (colliculi inferiores) und projiziert in die primäre Hörrinde. Das Corpus geniculatum laterale befasst sich mit der Verarbeitung visueller Information. Sein Eingang ist der N. opticus (Netzhaut), es projiziert in die primäre

Sehrinde.

Das Corpus geniculatum laterale befasst sich mit der Verarbeitung visueller Information. Sein Eingang ist der N. opticus (Netzhaut), es projiziert in die primäre

Sehrinde. Das Pulvinar (Pu) erhält Impulse aus den oberen Vierhügeln,

dem Prätectum und dem Okzipitallappen; es projiziert in den Parieto-temporo-okzipitalen

Assoziationscortex sowie den Gyrus cinguli. Seine Aufgaben sind sensorische

Integration, Augenbewegungs- und Sprachkontrolle.

Das Pulvinar (Pu) erhält Impulse aus den oberen Vierhügeln,

dem Prätectum und dem Okzipitallappen; es projiziert in den Parieto-temporo-okzipitalen

Assoziationscortex sowie den Gyrus cinguli. Seine Aufgaben sind sensorische

Integration, Augenbewegungs- und Sprachkontrolle. Der Nucleus lateralis posterior* (LP) empfängt Signale aus den colliculi superiores (obere Vierhügel) sowie aus Prätectum und Okzipitallappen; er projiziert in den hinteren Parietalcortex. Er übernimmt Aufgaben der sensorischen Integration.

Der Nucleus lateralis posterior* (LP) empfängt Signale aus den colliculi superiores (obere Vierhügel) sowie aus Prätectum und Okzipitallappen; er projiziert in den hinteren Parietalcortex. Er übernimmt Aufgaben der sensorischen Integration. Übersicht über die Funktionen des Thalamus

Übersicht über die Funktionen des Thalamus Zur Beteiligung des Thalamus an der Motorik s. dort

Zur Beteiligung des Thalamus an der Motorik s. dort Über sinnesphysiologische Leistungen des Okzipital- und Parietalhirns, Temporalhirns und Frontalhirns s. dort

Über sinnesphysiologische Leistungen des Okzipital- und Parietalhirns, Temporalhirns und Frontalhirns s. dort

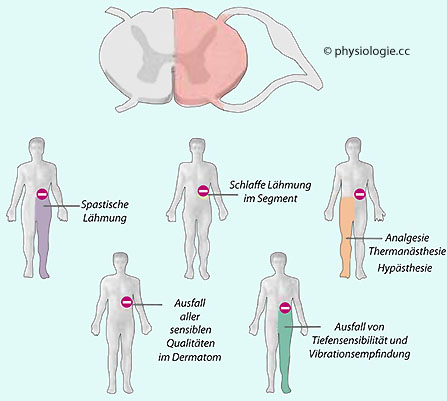

Abbildung: Symptomatik bei Halbseitenläsion

Abbildung: Symptomatik bei Halbseitenläsion

Motorisch kommt es ipsilateral zu einer Halbseitenlähmung, da die absteigenden Fasern zu den motorischen Vorderhornzellen zum Großteil (70-90%) die Seite (in der decussatio pyramidum) schon gekreuzt haben. Auf der Ebene des betroffenen Segments tritt auf der betreffenden Seite eine schlaffe Parese auf, die Eigenreflexe sind nicht auslösbar (Areflexie); unterhalb (kaudal davon)

findet sich eine spastische Parese mit Hyperreflexie und

Pyramidenbahnzeichen (Kloni), z.B. Babinski-Reflex (Großzehe hebt sich,

Kleinzehen bewegen sich nach unten / außen bei Bestreichen des

Außenrandes der Fußsohle von Ferse zu Kleinzehe).

Motorisch kommt es ipsilateral zu einer Halbseitenlähmung, da die absteigenden Fasern zu den motorischen Vorderhornzellen zum Großteil (70-90%) die Seite (in der decussatio pyramidum) schon gekreuzt haben. Auf der Ebene des betroffenen Segments tritt auf der betreffenden Seite eine schlaffe Parese auf, die Eigenreflexe sind nicht auslösbar (Areflexie); unterhalb (kaudal davon)

findet sich eine spastische Parese mit Hyperreflexie und

Pyramidenbahnzeichen (Kloni), z.B. Babinski-Reflex (Großzehe hebt sich,

Kleinzehen bewegen sich nach unten / außen bei Bestreichen des

Außenrandes der Fußsohle von Ferse zu Kleinzehe). Sensibel tritt eine dissoziierte Empfindungsstörung auf: Unterbrechung der aufsteigenden Neuriten der Hinterstrangbahn unterbricht den Tastsinn ipsilateral (Ausfall der bewussten Propriozeption: Störung der Tiefensensibilität, Verlust der Vibrationsempfindung), Unterbrechung des Vorderseitenstranges blockiert kontralateral das Schmerz- und Temperaturempfinden (Analgesie, Thermanästhesie) und führt zu

Minderung der Berührungsempfindlichkeit (Hypästhesie) infolge Läsion

der spinothalamischen Fasern nach der Kreuzung in der vorderen

Kommissur.

Sensibel tritt eine dissoziierte Empfindungsstörung auf: Unterbrechung der aufsteigenden Neuriten der Hinterstrangbahn unterbricht den Tastsinn ipsilateral (Ausfall der bewussten Propriozeption: Störung der Tiefensensibilität, Verlust der Vibrationsempfindung), Unterbrechung des Vorderseitenstranges blockiert kontralateral das Schmerz- und Temperaturempfinden (Analgesie, Thermanästhesie) und führt zu

Minderung der Berührungsempfindlichkeit (Hypästhesie) infolge Läsion

der spinothalamischen Fasern nach der Kreuzung in der vorderen

Kommissur. Vegetativ: Vasomotorische

Fasern der Seitenstränge - im betroffenen Segment auch Nervenzellkörper

- sind mitbetroffen. Das bedingt zunächst Überwärmung und Rötung der

Haut, die später in Unterdurchblutung und Zyanose münden kann; manchmal

tritt fehlende Schweißsekretion auf.

Vegetativ: Vasomotorische

Fasern der Seitenstränge - im betroffenen Segment auch Nervenzellkörper

- sind mitbetroffen. Das bedingt zunächst Überwärmung und Rötung der

Haut, die später in Unterdurchblutung und Zyanose münden kann; manchmal

tritt fehlende Schweißsekretion auf.

Hinter- und Vorderseitensäule sind mehrschichtige (lamina I bis X)

graue Substanz mit zahlreichen synaptischen Verschaltungen und

unterschiedlichen Aufgaben

Hinter- und Vorderseitensäule sind mehrschichtige (lamina I bis X)

graue Substanz mit zahlreichen synaptischen Verschaltungen und

unterschiedlichen Aufgaben Das Hinterhorn (lamina I bis VII) enthält Endigungen zerebraler

Efferenzen und primär-afferenter Axone aus der Peripherie, Interneurone

(exzitatorisch und inhibitorisch) sowie Projektionsneurone (lemniskal,

spinozerebellär). Lamina I und II (substantia gelatinosa) enthalten

Schmerz- (Aδ- und C-), Lamina-V-Neurone multirezeptive Afferenzen

(WDR-Neurone: wide dynamic range). Laminae V und VI vermitteln Tiefensensibilität und projizieren über den tractus spinocerebellaris

auf das Kleinhirn

Das Hinterhorn (lamina I bis VII) enthält Endigungen zerebraler

Efferenzen und primär-afferenter Axone aus der Peripherie, Interneurone

(exzitatorisch und inhibitorisch) sowie Projektionsneurone (lemniskal,

spinozerebellär). Lamina I und II (substantia gelatinosa) enthalten

Schmerz- (Aδ- und C-), Lamina-V-Neurone multirezeptive Afferenzen

(WDR-Neurone: wide dynamic range). Laminae V und VI vermitteln Tiefensensibilität und projizieren über den tractus spinocerebellaris

auf das Kleinhirn Das Seitenhorn ist viszeromotorisch (von C8 bis L3 sympathisch, im

Sakralmark parasympathisch); viszerosensible Gebiete befinden sich

hauptsächlich im Hinterhorn

Das Seitenhorn ist viszeromotorisch (von C8 bis L3 sympathisch, im

Sakralmark parasympathisch); viszerosensible Gebiete befinden sich

hauptsächlich im Hinterhorn Das Vorderhorn (laminae VIII und IX) vermittelt Motorik; stammnahe

Muskeln sind von medialen, periphere von lateralen Neuronen innerviert.

Die lamina X verbindet die Vorderseitenhörner beider Seiten miteinander

und enthält das zentrale Höhlengrau

Das Vorderhorn (laminae VIII und IX) vermittelt Motorik; stammnahe

Muskeln sind von medialen, periphere von lateralen Neuronen innerviert.

Die lamina X verbindet die Vorderseitenhörner beider Seiten miteinander

und enthält das zentrale Höhlengrau Somatische Sensibilität wird dem Gehirn über zwei Systeme zugeleitet:

Das Hinterstrangsystem (tractus spinobulbaris) leitet epikritische

Sensibilität (Tast-, Stellungs-, Bewegungssinn) zu den

Hinterstrangkernen (nucl. gracilis von unterer, nucl. cuneatus von

oberer Körperhälfte); der Vorderseitenstrang (anterolaterales System)

Schmerz und Temperaturempfinden

Somatische Sensibilität wird dem Gehirn über zwei Systeme zugeleitet:

Das Hinterstrangsystem (tractus spinobulbaris) leitet epikritische

Sensibilität (Tast-, Stellungs-, Bewegungssinn) zu den

Hinterstrangkernen (nucl. gracilis von unterer, nucl. cuneatus von

oberer Körperhälfte); der Vorderseitenstrang (anterolaterales System)

Schmerz und Temperaturempfinden Spinothalamische Fasern ziehen aus der lamina I (z.T.

modalitätsspezifisch) als tractus spinothalamicus lateralis, aus der

lamina V (nicht modalitätsspezifisch) als tractus spinothalamicus

ventralis zu ihren Zielkernen. Der nucl. ventralis anterior

(verlangsamt Willkürbewegungen) und lateralis (beschleunigt

Willkürbewegungen); das Pulvinar dient sensorischer Integration

Spinothalamische Fasern ziehen aus der lamina I (z.T.

modalitätsspezifisch) als tractus spinothalamicus lateralis, aus der

lamina V (nicht modalitätsspezifisch) als tractus spinothalamicus

ventralis zu ihren Zielkernen. Der nucl. ventralis anterior

(verlangsamt Willkürbewegungen) und lateralis (beschleunigt

Willkürbewegungen); das Pulvinar dient sensorischer Integration Halbseitenläsionen (Brown-Séquard) treten in Reinform selten auf.

Motorisch kommt es zu ipsilateraler Hemiplegie, sensibel zu

dissoziierter Empfindungsstörung, vegetativ zu Rötung (früh) bis

Zyanose (spät) und evt. fehlender Schweißsekretion

Halbseitenläsionen (Brown-Séquard) treten in Reinform selten auf.

Motorisch kommt es zu ipsilateraler Hemiplegie, sensibel zu

dissoziierter Empfindungsstörung, vegetativ zu Rötung (früh) bis

Zyanose (spät) und evt. fehlender Schweißsekretion |