Aktin: ακτίς = Strahl

Aktin: ακτίς = Strahl| Motorische Vorderhornzellen in Hirnstamm und Rückenmark steuern jeweils eine definierte Gruppe von Muskelfasern, eine motorische Einheit. Elektrische Aktivität der Vorderhornzelle setzt am Ende ihres Axons Acetylcholin frei. Das erregt alle zugeordneten Muskelfasern, führt zum Einstrom von Ca++-Ionen

in ihr Zytoplasma, zu elektro-mechanischer Kopplung und schließlich zur Kontraktion der motorischen Einheit. Einzelne Aktionspotentiale führen zu Einzelzuckungen (z.B. im Rahmen eines Sehnenreflexes), mehrere in knapper Folge zu tetanischer Kontraktion (der physiologischen Form von Kraftentfaltung und Bewegung). Tetanische Kontraktionen entfalten mehr Kraft als Einzelzuckungen (längere Dauer, effizientere elektromechanische Kopplung). Die Muskelkraft hängt vom Überlappungsgrad von Aktin- und Myosinfilamenten in den Sarkomeren ab. Der normale Arbeitsbereich der Muskeln umspielt die Länge, die optimale Bedingungen für die Zahl aktiver Aktin-Myosin-Querbrücken ermöglicht (~2-3 µm Sarkomerlänge). Vordehnung, Durchblutung, Zustand des Energiestoffwechsels sind weitere Faktoren, welche die Muskelkraft bestimmen. Die Verkürzungsgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Belastung ab. Kann sich der Muskel gar nicht verkürzen, weil die Gegenkraft zu groß ist, führt er eine isometrische Kontraktion aus (bei noch stärkerer Belastung wird der Muskel während der Kontraktion in die Länge gedehnt). Hebt der Muskel ein konstantes Gewicht, kontrahiert er sich isotonisch. Ändern sich während der Aktivität sowohl Belastung als auch Länge (was meist der Fall ist), vollbringt der Muskel eine auxotonische Kontraktion. |

Aufbau der Muskelfaser

Aufbau der Muskelfaser  Motorische Endplatte

Motorische Endplatte  Elektromechanische Kopplung

Elektromechanische Kopplung  Kontraktionsmechanismus

Kontraktionsmechanismus  Vordehnung und Kontraktionsformen

Vordehnung und Kontraktionsformen

Tetanische Kontraktion

Tetanische Kontraktion  Verkürzungsgeschwindigkeit und Muskelleistung

Verkürzungsgeschwindigkeit und Muskelleistung  Beendigung der Kontraktion

Beendigung der Kontraktion

Maligne Hyperthermie

Maligne Hyperthermie  Core messages

Core messages haben diese eine höhere Organisation: Sie formieren sich

zu Filamenten, die wiederum zu hintereinander placierten Sarkomeren

haben diese eine höhere Organisation: Sie formieren sich

zu Filamenten, die wiederum zu hintereinander placierten Sarkomeren

angeordnet sind. Muskelzellen (Myozyten) werden auch als Muskelfasern oder Myofibrillen bezeichnet.

angeordnet sind. Muskelzellen (Myozyten) werden auch als Muskelfasern oder Myofibrillen bezeichnet.

Abbildung: Aufbau eines Sarkomers

Abbildung: Aufbau eines Sarkomers

Abbildung) mit einer Länge von jeweils einigen µm (meist 2-3, s. unten). Deren Kraft muss nach außen weitergeleitet werden.

Abbildung) mit einer Länge von jeweils einigen µm (meist 2-3, s. unten). Deren Kraft muss nach außen weitergeleitet werden.

Abbildung: Sarkomer

Abbildung: Sarkomer

Abbildung oben).

Abbildung oben).  Abbildung).

Abbildung).  Die Kraftübertragung nach außen erfolgt über Costamere

Die Kraftübertragung nach außen erfolgt über Costamere  , Proteinkomplexen in der Wand quergestreifter Muskelzellen, bestehend aus mehreren Komponenten wie Laminin,

Dystroglykanen, Dystrophin; Fibronektin, Integrinen, Talin und

Vinculin (

, Proteinkomplexen in der Wand quergestreifter Muskelzellen, bestehend aus mehreren Komponenten wie Laminin,

Dystroglykanen, Dystrophin; Fibronektin, Integrinen, Talin und

Vinculin ( s. dort). Diese verankern mittels intrazellulärer Verbindungsmoleküle

(Desmin, Aktin / Aktinin) das intrazelluläre Gerüstwerk mit

der extrazellulären Matrix wie auch der Basalmembran.

Die Aufgabe der Costameren ist die mechanische Verknüpfung von

Muskelfaser und extrazellulärer Matrix (der größere Teil dieser

Kraftübertragung erfolgt senkrecht zur Längsachse der Muskelfaser, nur

etwa ein Viertel in der Längsrichtung).

s. dort). Diese verankern mittels intrazellulärer Verbindungsmoleküle

(Desmin, Aktin / Aktinin) das intrazelluläre Gerüstwerk mit

der extrazellulären Matrix wie auch der Basalmembran.

Die Aufgabe der Costameren ist die mechanische Verknüpfung von

Muskelfaser und extrazellulärer Matrix (der größere Teil dieser

Kraftübertragung erfolgt senkrecht zur Längsachse der Muskelfaser, nur

etwa ein Viertel in der Längsrichtung).  Die Orientierung

der kontraktilen Filamente in den Sarkomeren wird durch Komponenten des

Zytoskeletts erhalten:

Die Orientierung

der kontraktilen Filamente in den Sarkomeren wird durch Komponenten des

Zytoskeletts erhalten: Titin ist

ein elastisches Verankerungsmolekül, das die

mechanische Spannung

bei Dehnung der Muskelfaser erhöht und - ohne aktive Kontraktion - eine

Rückstellkraft in Richtung Verkürzung bewirkt. Im Bereich des

I-Streifens wechseln sich hier immunglobulinähnliche Domänen und

besonders elastische sogenannte PEVK-Regionen - die zum Großteil aus 4

Aminosäuren bestehen, nämlich Prolin (P), Glutamat (E),

Titin ist

ein elastisches Verankerungsmolekül, das die

mechanische Spannung

bei Dehnung der Muskelfaser erhöht und - ohne aktive Kontraktion - eine

Rückstellkraft in Richtung Verkürzung bewirkt. Im Bereich des

I-Streifens wechseln sich hier immunglobulinähnliche Domänen und

besonders elastische sogenannte PEVK-Regionen - die zum Großteil aus 4

Aminosäuren bestehen, nämlich Prolin (P), Glutamat (E), | Titin ist an Z- und M-Streifen verankert und dehnungselastisch |

Nebulin ist ebenfalls ein langes Molekül, das bis zu 200 Aktinmoleküle bindet und stützt. Seine Länge korreliert mit der Länge der Aktinfilamente im Sarkomer.

Nebulin ist ebenfalls ein langes Molekül, das bis zu 200 Aktinmoleküle bindet und stützt. Seine Länge korreliert mit der Länge der Aktinfilamente im Sarkomer. Obscurin

gehört wie Titin und Nebulin zu Riesen-Signalproteinen des Sarkomers,

es beteiligt sich an der intrazellulären Strukturierung bei

myofibrillären Wachstumsprozessen.

Obscurin

gehört wie Titin und Nebulin zu Riesen-Signalproteinen des Sarkomers,

es beteiligt sich an der intrazellulären Strukturierung bei

myofibrillären Wachstumsprozessen. Myomesine helfen bei der Fixierung des Titinfilaments. M-Protein (Myomesin II) findet sich in schnellen (fast twitch-) Muskelfasern und im Herzmuskel (nicht in langsamen 'slow twitch'-Skelettmuskelfasern). Es stabilisiert den M-Streifen, indem es Titin und Myosin an diesen befestigt.

Myomesine helfen bei der Fixierung des Titinfilaments. M-Protein (Myomesin II) findet sich in schnellen (fast twitch-) Muskelfasern und im Herzmuskel (nicht in langsamen 'slow twitch'-Skelettmuskelfasern). Es stabilisiert den M-Streifen, indem es Titin und Myosin an diesen befestigt. Ein System verschiedener Verankerungsproteine fixiert die Sarkomere über Z-Streifen bzw. Aktinfilamente mit der Membran der Muskelzellen (

Ein System verschiedener Verankerungsproteine fixiert die Sarkomere über Z-Streifen bzw. Aktinfilamente mit der Membran der Muskelzellen ( Abbildung oben):

Abbildung oben):  Zwischen Z-Streifen und Ankyrin im Sarkolemm ziehen Desminfilamente (Durchmesser ca. 10 nm),

Zwischen Z-Streifen und Ankyrin im Sarkolemm ziehen Desminfilamente (Durchmesser ca. 10 nm),  zwischen dem Ansatz von Aktinfilamenten und Dystroglykan-Sarcoglykan-Komplexen Dystrophin

(sein Gen ist auf X-Chromosomen lokalisiert und mit 2,4 Millionen

Basenpaaren das größte, das man beim Menschen bislang gefunden hat).

zwischen dem Ansatz von Aktinfilamenten und Dystroglykan-Sarcoglykan-Komplexen Dystrophin

(sein Gen ist auf X-Chromosomen lokalisiert und mit 2,4 Millionen

Basenpaaren das größte, das man beim Menschen bislang gefunden hat).  Abbildung) bilden Acetylcholin,

speichern es in Vesikeln und setzen bei Erregung des Motoneurons

einen Teil davon frei. Etwa 1% der Vesikel befinden sich in der aktiven Zone

- einem Streifen unmittelbar an der präsynaptischen Membran -, diese

Vesikel können bei Erregung unmittelbar Acetylcholin in den

synaptischen Spaltraum exozytieren.

Abbildung) bilden Acetylcholin,

speichern es in Vesikeln und setzen bei Erregung des Motoneurons

einen Teil davon frei. Etwa 1% der Vesikel befinden sich in der aktiven Zone

- einem Streifen unmittelbar an der präsynaptischen Membran -, diese

Vesikel können bei Erregung unmittelbar Acetylcholin in den

synaptischen Spaltraum exozytieren. Das chemische Signal an der motorischen Endplatte (der Transmitter) ist Acetylcholin.

Das chemische Signal an der motorischen Endplatte (der Transmitter) ist Acetylcholin.

Abbildung: Motorische Endplatte

Abbildung: Motorische Endplatte

| Spaltung von Komponenten des SNARE-Komplexes verhindert die Freisetzung von Acetylcholin an der motorischen Endplatte |

Abbildung). Unmittelbar

unter der präsynaptischen Membran (am Rande der junktionalen

Einfaltungen der Muskelfaser) befinden sich empfindlich eingestellte nikotinische Acetylcholinrezeptoren, die gleichzeitg Kationenkanäle sind (daher "ionotrop"); in der Tiefe der Einstülpungen sitzen spannungsgesteuerte Natriumkanäle,

welche die Depolarisierung verläßlich über die Reizschwelle bringen und

die Entstehung eines Aktionspotentials an der Muskelzelle garantieren.

Abbildung). Unmittelbar

unter der präsynaptischen Membran (am Rande der junktionalen

Einfaltungen der Muskelfaser) befinden sich empfindlich eingestellte nikotinische Acetylcholinrezeptoren, die gleichzeitg Kationenkanäle sind (daher "ionotrop"); in der Tiefe der Einstülpungen sitzen spannungsgesteuerte Natriumkanäle,

welche die Depolarisierung verläßlich über die Reizschwelle bringen und

die Entstehung eines Aktionspotentials an der Muskelzelle garantieren.

Abbildung: Miniatur-Endplattenpotentiale (MEPP)

Abbildung: Miniatur-Endplattenpotentiale (MEPP)

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Ionenkanäle an der motorischen Endplatte

Abbildung: Ionenkanäle an der motorischen Endplatte

Abbildung:

Abbildung:

Die Depolarisierung öffnet Ca++-Kanäle in der Membran der Axonverzweigung (präsynaptisch)

Die Depolarisierung öffnet Ca++-Kanäle in der Membran der Axonverzweigung (präsynaptisch)  Ca++-Ionen strömen in das Axon ein ([Ca++] extrazellulär um drei Zehnerpotenzen höher als intrazellulär)

Ca++-Ionen strömen in das Axon ein ([Ca++] extrazellulär um drei Zehnerpotenzen höher als intrazellulär)

Ca++-Ionen initiieren Bewegung von synaptischen Vesikeln zur präsynaptischen Membran

Ca++-Ionen initiieren Bewegung von synaptischen Vesikeln zur präsynaptischen Membran Vesikel fusionieren mit der präsynaptischen Membran und entleeren Acetylcholin in den synaptischen

Spalt (Exozytose)

Vesikel fusionieren mit der präsynaptischen Membran und entleeren Acetylcholin in den synaptischen

Spalt (Exozytose) Acetylcholin diffundiert zur postsynaptischen Membran und bindet an nikotinische Rezeptoren (ROCs) - diese sind an Ionenkanäle

gekoppelt

Acetylcholin diffundiert zur postsynaptischen Membran und bindet an nikotinische Rezeptoren (ROCs) - diese sind an Ionenkanäle

gekoppelt ROCs öffnen, Natriumionen strömen ein, erzeugen ein EPSP (Endplattenpotential, ein Generatorpotential)

ROCs öffnen, Natriumionen strömen ein, erzeugen ein EPSP (Endplattenpotential, ein Generatorpotential) Das Endplattenpotential öffnet spannungsabhängige Na+-Kanäle (VOCs), diese verstärken die Depolarisierung über die Reizschwelle hinaus

Das Endplattenpotential öffnet spannungsabhängige Na+-Kanäle (VOCs), diese verstärken die Depolarisierung über die Reizschwelle hinaus Es entsteht ein Aktionspotential, dieses läuft die Muskelfaser entlang (VOCs) und in die transversalen Tubuli

Es entsteht ein Aktionspotential, dieses läuft die Muskelfaser entlang (VOCs) und in die transversalen Tubuli Die Depolarisation triggert die elektromechanische Kopplung

Die Depolarisation triggert die elektromechanische Kopplung Cholinesterasehemmer

(z.B. Physostigmin, Neostigmin) haben genau diesen Effekt, sowohl im zentralen wie im peripheren

Nervensystem. Sie spielen nicht nur als Muskelrelaxantien, sondern auch

als chemische Giftstoffe ("Nervengas") - inklusive Insektizide /

Pestizide - eine große Rolle.

Cholinesterasehemmer

(z.B. Physostigmin, Neostigmin) haben genau diesen Effekt, sowohl im zentralen wie im peripheren

Nervensystem. Sie spielen nicht nur als Muskelrelaxantien, sondern auch

als chemische Giftstoffe ("Nervengas") - inklusive Insektizide /

Pestizide - eine große Rolle. an der präsynaptischen Membran - Acetylcholin, das hier bindet, lässt Natriumionen einströmen, was Vesikel aus dem Reservepool zur aktiven Zone rücken lässt

an der präsynaptischen Membran - Acetylcholin, das hier bindet, lässt Natriumionen einströmen, was Vesikel aus dem Reservepool zur aktiven Zone rücken lässt an der extrajunktionalen Membran der Muskelzelle (außerhalb des Endplattenbereiches) - nach Denervierung proliferieren hier liegende Acetylcholinrezeptoren. Ihre Öffnungsdauer ist viel länger (bis 10 ms) als die postsynaptischer Rezeptoren.

an der extrajunktionalen Membran der Muskelzelle (außerhalb des Endplattenbereiches) - nach Denervierung proliferieren hier liegende Acetylcholinrezeptoren. Ihre Öffnungsdauer ist viel länger (bis 10 ms) als die postsynaptischer Rezeptoren. Über Blockade der motorischen Endplatte s. weiter unten

Über Blockade der motorischen Endplatte s. weiter unten Abbildung: Botulinumtoxin verhindert Acetylcholinfreisetzung

Abbildung: Botulinumtoxin verhindert Acetylcholinfreisetzung

Die Freisetzung des Acetylcholins kann z.B. durch Botulinumtoxin

Die Freisetzung des Acetylcholins kann z.B. durch Botulinumtoxin  (Botulinustoxin; Botox: Handelsname für neurotoxische Proteine) und das Schlangengift ß-Bungarotoxin

(Botulinustoxin; Botox: Handelsname für neurotoxische Proteine) und das Schlangengift ß-Bungarotoxin  gehemmt werden (

gehemmt werden ( Abbildung). Botulinum - aus dem Bakterienstamm clostridium botulinum

- ist eines der stärksten bekannten Gifte, es hemmt die

Erregungsübertragung von Nervenzellen, führt zu Muskelschwäche (bis

Atemlähmung) und Störungen des autonomen Nervensystems.

Abbildung). Botulinum - aus dem Bakterienstamm clostridium botulinum

- ist eines der stärksten bekannten Gifte, es hemmt die

Erregungsübertragung von Nervenzellen, führt zu Muskelschwäche (bis

Atemlähmung) und Störungen des autonomen Nervensystems.| Die präsynaptische Freisetzung von Acetylcholin wird durch Botulinumtoxin spezifisch gehemmt |

: die

Resorption ist wegen der hohen Basizität sehr gering. (Starke Säuren -

pK<3 - und starke Basen - pK>10 - werden im Darm so gut wie nicht

resorbiert.)

: die

Resorption ist wegen der hohen Basizität sehr gering. (Starke Säuren -

pK<3 - und starke Basen - pK>10 - werden im Darm so gut wie nicht

resorbiert.)  Nicht-depolarisierende peripher wirkende Muskelrelaxantien blockieren ebenfalls die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren

an der Endplatte: Sie verhindern den sonst bei Aktivierung motorischer

Vorderhornzellen erfolgenden ROC-bedingten Natriumeinstrom (und

damit die Erregung der Muskelfaser). Sie werden in der Anästhesie verwendet, um im Rahmen

chirurgischer Eingriffe reflektorische Muskelverspannungen

auszuschalten. Da auch die Atemmuskulatur von der Muskelparalyse

betroffen ist, muss künstlich beatmet werden.

Nicht-depolarisierende peripher wirkende Muskelrelaxantien blockieren ebenfalls die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren

an der Endplatte: Sie verhindern den sonst bei Aktivierung motorischer

Vorderhornzellen erfolgenden ROC-bedingten Natriumeinstrom (und

damit die Erregung der Muskelfaser). Sie werden in der Anästhesie verwendet, um im Rahmen

chirurgischer Eingriffe reflektorische Muskelverspannungen

auszuschalten. Da auch die Atemmuskulatur von der Muskelparalyse

betroffen ist, muss künstlich beatmet werden.  Abbildung) in die Tiefe der Muskelzelle geleitet

(vgl. Herzmuskelzelle).

Abbildung) in die Tiefe der Muskelzelle geleitet

(vgl. Herzmuskelzelle).

Abbildung: Feinstruktur einer Muskelfaser (=Muskelzelle)

Abbildung: Feinstruktur einer Muskelfaser (=Muskelzelle)

Abbildung) erfolgt die Aktivierung des sarkoplasmatischen Retikulums:

Abbildung) erfolgt die Aktivierung des sarkoplasmatischen Retikulums: Spannungsgesteuerte Ca++-Kanäle (L-Typ) in der Membran des T-Tubulus werden als Dihydropyridinrezeptoren (DHPR) bezeichnet, die ihnen direkt gegenüber liegenden Ca++-Kanäle in der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums als Ryanodinrezeptoren (RyR, Ca++ release channels - der RyR wurde nach dem pflanzlichen Alkaloid Ryanodin bezeichnet). Die Isoform RyR1 findet sich vor allem im Skelettmuskel, RyR2 im Herzmuskel, RyR3 in Neuronen des Gehirns.

Spannungsgesteuerte Ca++-Kanäle (L-Typ) in der Membran des T-Tubulus werden als Dihydropyridinrezeptoren (DHPR) bezeichnet, die ihnen direkt gegenüber liegenden Ca++-Kanäle in der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums als Ryanodinrezeptoren (RyR, Ca++ release channels - der RyR wurde nach dem pflanzlichen Alkaloid Ryanodin bezeichnet). Die Isoform RyR1 findet sich vor allem im Skelettmuskel, RyR2 im Herzmuskel, RyR3 in Neuronen des Gehirns.| Ryanodinrezeptoren sind Ca++-Kanäle, die bei Erregung und Aktivierung durch DHPR Ca++-Ionen aus dem sarkoplasmatischen Retikulum in das Sarkoplasma lassen |

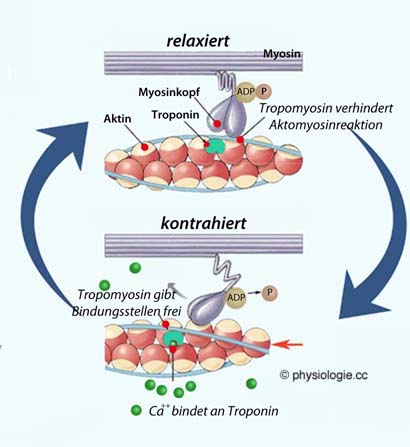

[Ca++] steigt innerhalb von Millisekunden von ~10-7 auf 10-5 mM - etwa auf das Hundertfache - an. Calciumionen diffundieren zu den kontraktilen Filamenten, in denen Troponin als Ca++-Rezeptor

fungiert, und Troponin schaltet die

Wechselwirkung von Aktin- und Myosinfäden

ein - es kommt zur Kontraktion. Wegen der Diffusionswege erfolgt diese erst nach einer Latenzzeit von vielen Millisekunden nach Abklingen des Aktionspotentials, der Gipfel der Kontraktion tritt erst nach etwa einer Zehntelsekunde auf.

[Ca++] steigt innerhalb von Millisekunden von ~10-7 auf 10-5 mM - etwa auf das Hundertfache - an. Calciumionen diffundieren zu den kontraktilen Filamenten, in denen Troponin als Ca++-Rezeptor

fungiert, und Troponin schaltet die

Wechselwirkung von Aktin- und Myosinfäden

ein - es kommt zur Kontraktion. Wegen der Diffusionswege erfolgt diese erst nach einer Latenzzeit von vielen Millisekunden nach Abklingen des Aktionspotentials, der Gipfel der Kontraktion tritt erst nach etwa einer Zehntelsekunde auf. Relaxation: Anschließend wird Calcium unter Verbrauch von ATP wieder

ins sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt (SERCA), bei Rückgang der [Ca++] auf ~10-7 mM lösen sich Aktin- und Myosinfäden voneinander, der Muskel erschlafft.

Relaxation: Anschließend wird Calcium unter Verbrauch von ATP wieder

ins sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt (SERCA), bei Rückgang der [Ca++] auf ~10-7 mM lösen sich Aktin- und Myosinfäden voneinander, der Muskel erschlafft.

Abbildung oben).

Abbildung oben). Myosin hat Bindungsstellen für Aktin und für ATP.

Myosin hat Bindungsstellen für Aktin und für ATP.

Abbildung: Aktomyosinsystem

Abbildung: Aktomyosinsystem

Einerseits verankert sich

das Troponin an einem Tropomyosinfaden, der sich um das Aktinfilament schlängelt

(mittels Troponin T),

Einerseits verankert sich

das Troponin an einem Tropomyosinfaden, der sich um das Aktinfilament schlängelt

(mittels Troponin T),  andererseits an das Aktinfilament (mittels

Troponin I);

andererseits an das Aktinfilament (mittels

Troponin I);  und Troponin kann Calciumionen binden, woraufhin der

Tropomyosinfaden von einer die Interaktion mit Myosin blockierenden in eine diese Reaktion ermöglichende

Position wechselt.

und Troponin kann Calciumionen binden, woraufhin der

Tropomyosinfaden von einer die Interaktion mit Myosin blockierenden in eine diese Reaktion ermöglichende

Position wechselt.  Abbildung unten) zulässt.

Abbildung unten) zulässt. Troponin ist dreiteilig: Troponin C bindet Ca++, Troponin I bindet an Aktin, Troponin T an Tropomyosin.

Troponin ist dreiteilig: Troponin C bindet Ca++, Troponin I bindet an Aktin, Troponin T an Tropomyosin.

Abbildung: Querbrückenmechanismus

Abbildung: Querbrückenmechanismus

Bindung von ATP

Bindung von ATP ATP-Hydrolyse

ATP-Hydrolyse schwache Querbrückenbildung

schwache Querbrückenbildung Freisetzung eines Phosphats vom Myosin

Freisetzung eines Phosphats vom Myosin Kraftschlag

Kraftschlag Freisetzung von ADP.

Freisetzung von ADP. In Ruhestellung hat der Myosinkopf ATP gebunden (dieses wird als Mg-ATP-Komplex angelagert), ist zu 45° gegen den Halsteil gewinkelt und frei beweglich ("Gleitfilament")

In Ruhestellung hat der Myosinkopf ATP gebunden (dieses wird als Mg-ATP-Komplex angelagert), ist zu 45° gegen den Halsteil gewinkelt und frei beweglich ("Gleitfilament") Steigt im Rahmen einer Erregung die sarkoplasmatische Konzentration an Ca++, bindet dieses an Troponin

Steigt im Rahmen einer Erregung die sarkoplasmatische Konzentration an Ca++, bindet dieses an Troponin der Myosinkopf wird aufgerichtet (45° zu 90°), Myosin bindet an Aktin

der Myosinkopf wird aufgerichtet (45° zu 90°), Myosin bindet an Aktin die ATPase-Aktivität des Myosinkopfs (diese entscheidet darüber, ob die Faser "rasch" oder "langsam" funktioniert) spaltet das angelagerte ATP (die ATP-ase benötigt Mg++ als Cofaktor), Pi und dann ADP wird freigesetzt

die ATPase-Aktivität des Myosinkopfs (diese entscheidet darüber, ob die Faser "rasch" oder "langsam" funktioniert) spaltet das angelagerte ATP (die ATP-ase benötigt Mg++ als Cofaktor), Pi und dann ADP wird freigesetzt der Myosinkopf kippt unter Kraftentwicklung von einer 90°- zu einer 45°-Position, "spannt" das Myosinmolekül an, und diese Energie wird auf das Aktinfilament übertragen ("Kraftschlag", power stroke). Dies führt zu einer Relativbewegung zwischen Aktin- und Myosinfilament um etwa 10 nm.

der Myosinkopf kippt unter Kraftentwicklung von einer 90°- zu einer 45°-Position, "spannt" das Myosinmolekül an, und diese Energie wird auf das Aktinfilament übertragen ("Kraftschlag", power stroke). Dies führt zu einer Relativbewegung zwischen Aktin- und Myosinfilament um etwa 10 nm.  Mit

etwa 400 Myosinköpfen "rudert sich" jedes Myosinfilament zwischen die

Reihen der umgebenden Aktinfilamente und zieht über diese die

Z-Streifen zur Sarkomermitte.

Mit

etwa 400 Myosinköpfen "rudert sich" jedes Myosinfilament zwischen die

Reihen der umgebenden Aktinfilamente und zieht über diese die

Z-Streifen zur Sarkomermitte. Der Myosinkopf bindet neues ATP - erst dann kann er sich von Aktin lösen.

Der Myosinkopf bindet neues ATP - erst dann kann er sich von Aktin lösen.

Abbildung: Kontraktionszyklus

Abbildung: Kontraktionszyklus

der Myosinkopf bindet an einer anderen Stelle erneut an das

Aktinfilament (vergleichbar dem "Nachgreifen" an einem Seil, das man zieht), und der Vorgang wiederholt sich.

der Myosinkopf bindet an einer anderen Stelle erneut an das

Aktinfilament (vergleichbar dem "Nachgreifen" an einem Seil, das man zieht), und der Vorgang wiederholt sich. Myosin-Aktin-Querbrücken

lösen sich nicht gleichzeitig, sondern in zufälliger Zeitfolge. Dadurch

gleiten die Filamente nicht in ihre ursprüngliche Position zurück, wenn

sich einige Querbrücken lösen; andere fixieren das Filament in der

kontrahierten Position.

Myosin-Aktin-Querbrücken

lösen sich nicht gleichzeitig, sondern in zufälliger Zeitfolge. Dadurch

gleiten die Filamente nicht in ihre ursprüngliche Position zurück, wenn

sich einige Querbrücken lösen; andere fixieren das Filament in der

kontrahierten Position.

Animation des Kontraktionsmechanismus

Animation des Kontraktionsmechanismus Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Sarkomerlänge vs. Kraftausbeute

Abbildung: Sarkomerlänge vs. Kraftausbeute

Bei einer Sarkomerlänge von etwas über 2 µm liegen

alle Myosinköpfe gegenüber den Aktin-Reaktionsstellen der

entsprechenden (gleichseitigen) Aktinfäden perfekt angeordnet, um mit

ihrem Kraftschlag zur Verkürzung des Sarkomers beizutragen. Das gilt

für einen Bereich, in dem die Myosinköpfchen das gegenseitige

Aktinfilament gerade noch nicht erreichen (mittlere strichlierte Linie)

bis zu dem Punkt, in dem jedes Myosinköpfchen gerade noch einen

Reaktionspartner findet (rechte strichlierte Linie).

Bei einer Sarkomerlänge von etwas über 2 µm liegen

alle Myosinköpfe gegenüber den Aktin-Reaktionsstellen der

entsprechenden (gleichseitigen) Aktinfäden perfekt angeordnet, um mit

ihrem Kraftschlag zur Verkürzung des Sarkomers beizutragen. Das gilt

für einen Bereich, in dem die Myosinköpfchen das gegenseitige

Aktinfilament gerade noch nicht erreichen (mittlere strichlierte Linie)

bis zu dem Punkt, in dem jedes Myosinköpfchen gerade noch einen

Reaktionspartner findet (rechte strichlierte Linie). Bei

geringerer Sarkomerlänge gelangt ein Teil der Aktinmoleküle in die

Reichweite von Myosinköpfen, die ihren Kraftschlag in die "falsche"

Richtung ausüben und damit der "richtigen" Zugrichtung verloren gehen

(linke strichlierte Linie);

stoßen die Myosinfilamente schließlich am Z-Streifen an, ist keine

weitere Verkürzung mehr möglich (die Kurve erreicht die Nulllinie).

Bei

geringerer Sarkomerlänge gelangt ein Teil der Aktinmoleküle in die

Reichweite von Myosinköpfen, die ihren Kraftschlag in die "falsche"

Richtung ausüben und damit der "richtigen" Zugrichtung verloren gehen

(linke strichlierte Linie);

stoßen die Myosinfilamente schließlich am Z-Streifen an, ist keine

weitere Verkürzung mehr möglich (die Kurve erreicht die Nulllinie).  Wird

das Sarkomer so stark gedehnt, dass ein Teil der Myosinköpfchen keinen

Reaktionspartner mehr findet, nimmt die Kontraktionskraft zunehmend ab

- bis zu dem Punkt, wo die Myosinfilamente aus der Reihe der

Aktinfilamente gänzlich herausgezogen ist und keine Querbrückenbildung

mehr stattfinden kann (die Kurve erreicht die Nulllinie).

Wird

das Sarkomer so stark gedehnt, dass ein Teil der Myosinköpfchen keinen

Reaktionspartner mehr findet, nimmt die Kontraktionskraft zunehmend ab

- bis zu dem Punkt, wo die Myosinfilamente aus der Reihe der

Aktinfilamente gänzlich herausgezogen ist und keine Querbrückenbildung

mehr stattfinden kann (die Kurve erreicht die Nulllinie).| Der Überlappungsgrad zwischen Aktin- und Myosinfäden bestimmt (unter anderem) die Stärke einer Kontraktion |

Abbildung

oben) die mechanischen Eigenschaften der passiven Elemente des Muskels

- sowohl in den Sarkomeren (z.B. Titin) als auch

außerhalb (z.B. Kollagengerüst des Muskels). Dehnt man einen Muskel bis

zu etwa 70% seiner mittleren Ruhelänge, ergibt sich so gut wie kein

passiver Widerstand (Gegenkraft). Erst bei Überschreiten dieser Länge

nimmt die Gegenkraft zu (ein Teil dieser Kraft verschwindet mit der

Zeit wieder: "Plastizität"), es ergibt sich eine Ruhedehnungskurve (

Abbildung

oben) die mechanischen Eigenschaften der passiven Elemente des Muskels

- sowohl in den Sarkomeren (z.B. Titin) als auch

außerhalb (z.B. Kollagengerüst des Muskels). Dehnt man einen Muskel bis

zu etwa 70% seiner mittleren Ruhelänge, ergibt sich so gut wie kein

passiver Widerstand (Gegenkraft). Erst bei Überschreiten dieser Länge

nimmt die Gegenkraft zu (ein Teil dieser Kraft verschwindet mit der

Zeit wieder: "Plastizität"), es ergibt sich eine Ruhedehnungskurve ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Isometrische vs. isotonische Kontraktion

Abbildung: Isometrische vs. isotonische Kontraktion

Bleibt die Länge des Muskels während der Kontraktion

gleich, so spricht

man von isometrischer

Bleibt die Länge des Muskels während der Kontraktion

gleich, so spricht

man von isometrischer  Kontraktion

(z.B. isometrische Übungen). Eine isometrische Kontraktion leistet

keine physikalische Arbeit nach außen, da kein Weg zurückgelegt wird

(daher ist auch der Wirkungsgrad per definitionem Null)

Kontraktion

(z.B. isometrische Übungen). Eine isometrische Kontraktion leistet

keine physikalische Arbeit nach außen, da kein Weg zurückgelegt wird

(daher ist auch der Wirkungsgrad per definitionem Null) Bleibt die Belastung während seiner

Verkürzung gleich, so nennt man die Kontraktion isotonisch

Bleibt die Belastung während seiner

Verkürzung gleich, so nennt man die Kontraktion isotonisch  (z.B.

Heben eines Gewichts). Bei dieser Kontraktionsform nimmt die Länge des

Muskels ab, es wird also ein Weg zurückgelegt und Arbeit geleistet

(Wirkungsgrad bis ~25% möglich)

(z.B.

Heben eines Gewichts). Bei dieser Kontraktionsform nimmt die Länge des

Muskels ab, es wird also ein Weg zurückgelegt und Arbeit geleistet

(Wirkungsgrad bis ~25% möglich)

Ändern sich

sowohl Länge als auch Spannung (was meist der Fall ist), heißt die

Kontraktion auxotonisch

Ändern sich

sowohl Länge als auch Spannung (was meist der Fall ist), heißt die

Kontraktion auxotonisch . Die meisten alltäglichen Muskelkontraktionen sind in diesem Sinne kombiniert.

. Die meisten alltäglichen Muskelkontraktionen sind in diesem Sinne kombiniert. Kontraktionen, die zunächst aus einer rein isometrischen und dann einer

rein isotonischen Phase bestehen, heißen Unterstützungszuckungen (wie beim Anheben eines schweren Gewichts)

Kontraktionen, die zunächst aus einer rein isometrischen und dann einer

rein isotonischen Phase bestehen, heißen Unterstützungszuckungen (wie beim Anheben eines schweren Gewichts) Kontraktionen, die zunächsat aus einer rein isotonischen und dann einer

rein isometrischen Phase bestehen, nennt man Anschlagszuckungen (wie beim Boxen gegen einen Sandsack)

Kontraktionen, die zunächsat aus einer rein isotonischen und dann einer

rein isometrischen Phase bestehen, nennt man Anschlagszuckungen (wie beim Boxen gegen einen Sandsack)

Maxima (Kontraktionen, an denen alle

Muskelfasern teilnehmen) werden je nach ihrer Art als isometrische,

isotonische, Unterstützungs- (U-) maxima bezeichnet. Beim Skelettmuskel

sind Maxima durch gleichzeitige Aktivierung sämtlicher motorischen

Einheiten des Muskels (Rekrutierung sämtlicher zugeordneten

Motoneurone) zu erreichen; beim Herzmuskel ist jeder Herzschlag ein

Maximum, da hier alle Muskelfasern über gap junctions verbunden sich (funktionelles Synzytium)

Maxima (Kontraktionen, an denen alle

Muskelfasern teilnehmen) werden je nach ihrer Art als isometrische,

isotonische, Unterstützungs- (U-) maxima bezeichnet. Beim Skelettmuskel

sind Maxima durch gleichzeitige Aktivierung sämtlicher motorischen

Einheiten des Muskels (Rekrutierung sämtlicher zugeordneten

Motoneurone) zu erreichen; beim Herzmuskel ist jeder Herzschlag ein

Maximum, da hier alle Muskelfasern über gap junctions verbunden sich (funktionelles Synzytium)

Abbildung: Kontraktionsformen in Abhängigkeit von der Reizfrequenz

Abbildung: Kontraktionsformen in Abhängigkeit von der Reizfrequenz

Abbildung).

Abbildung). | Mit der Aktionspotentialfrequenz an Motoneuronen steigt die Kraftentwicklung der zugehörigen Skelettmuskelfasern |

Abbildung oben). Die Kraftentwicklung (aktiv) kann bis zu 40 N/cm2 betragen (im glatten Muskel bis zu 60 N/cm2); passiv sind Muskelfasern bis zu einer Spannung von ~100 N/cm2 belastbar.

Abbildung oben). Die Kraftentwicklung (aktiv) kann bis zu 40 N/cm2 betragen (im glatten Muskel bis zu 60 N/cm2); passiv sind Muskelfasern bis zu einer Spannung von ~100 N/cm2 belastbar. Der Bizeps einer gut trainierten erwachsenen Person kann etwa 50 kg Gewicht heben (Querschnitt ~10 cm2).

Der Bizeps einer gut trainierten erwachsenen Person kann etwa 50 kg Gewicht heben (Querschnitt ~10 cm2). ). Bei einer bestimmten Belastung ist die Kontraktion gerade imstande,

eine Verlängerung des Muskels zu verhindern. Bei noch stärkerer

Belastung wird der Muskel trotz Kontraktion gedehnt (der Muskel wird länger statt kürzer).

). Bei einer bestimmten Belastung ist die Kontraktion gerade imstande,

eine Verlängerung des Muskels zu verhindern. Bei noch stärkerer

Belastung wird der Muskel trotz Kontraktion gedehnt (der Muskel wird länger statt kürzer). Die Fasern einer motorischen Einheit werden von “ihrer” Vorderhornzelle

jeweils synchron angeregt, und ihre gemeinsame Entladung führt zu

ein- bis dreiphasigen Summen-Aktionspotentialen, die zur Untersuchung

der Muskelfunktion mittels Oberflächenelektroden (von der Haut) oder

eingestochenen, isolierten Drähten (aus dem Muskel) abgeleitet werden

können; das Ergebnis nennt man Elektromyogramm (EMG).

Die Fasern einer motorischen Einheit werden von “ihrer” Vorderhornzelle

jeweils synchron angeregt, und ihre gemeinsame Entladung führt zu

ein- bis dreiphasigen Summen-Aktionspotentialen, die zur Untersuchung

der Muskelfunktion mittels Oberflächenelektroden (von der Haut) oder

eingestochenen, isolierten Drähten (aus dem Muskel) abgeleitet werden

können; das Ergebnis nennt man Elektromyogramm (EMG).  Mit zunehmender Kontraktionsstärke nimmt die Zahl der aktivierten

Vorderhornzellen und ihre Entladungsfrequenz zu; es werden immer mehr

motorische Einheiten rekrutiert. Bei intensiver Kontraktion lassen sich

im EMG die Potentiale der einzelnen Fasern nicht mehr differenzieren, sie überlagern sich

zu einem Interferenzmuster. Aus dem EMG kann man die

Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ersehen und diagnostizieren, ob allenfalls eine

Myopathie (Schädigung von Muskelzellen) oder Neuropathie (Schädigung

von Nervenfasern) vorliegt.

Mit zunehmender Kontraktionsstärke nimmt die Zahl der aktivierten

Vorderhornzellen und ihre Entladungsfrequenz zu; es werden immer mehr

motorische Einheiten rekrutiert. Bei intensiver Kontraktion lassen sich

im EMG die Potentiale der einzelnen Fasern nicht mehr differenzieren, sie überlagern sich

zu einem Interferenzmuster. Aus dem EMG kann man die

Aktivierung einzelner Muskeln bei Bewegungsabläufen ersehen und diagnostizieren, ob allenfalls eine

Myopathie (Schädigung von Muskelzellen) oder Neuropathie (Schädigung

von Nervenfasern) vorliegt.

Abbildung: Entfernung von Ca++ aus dem Sarkoplasma

Abbildung: Entfernung von Ca++ aus dem Sarkoplasma

Abbildung):

Abbildung): Über die Zellmembran nach außen (Interstitium),

Über die Zellmembran nach außen (Interstitium), in intrazelluläre Speicher, insbesondere das sarkoplasmatische Retikulum.

in intrazelluläre Speicher, insbesondere das sarkoplasmatische Retikulum. Abbildung). Calsequestrin ist in terminalen Zisternen des endoplasmatischen Retikulums angereichert und bindet Ca++-Ionen

(bis zu 50 Calciumionen pro Molekül), was deren freie Konzentration im

Retikulum erniedrigt und die Calciumtransporter so entlastet. Das

ebenfalls lösliche Speicherprotein Calreticulin wirkt vor allem als Chaperon, es bindet nicht richtig gefaltete Glykoproteine.

Abbildung). Calsequestrin ist in terminalen Zisternen des endoplasmatischen Retikulums angereichert und bindet Ca++-Ionen

(bis zu 50 Calciumionen pro Molekül), was deren freie Konzentration im

Retikulum erniedrigt und die Calciumtransporter so entlastet. Das

ebenfalls lösliche Speicherprotein Calreticulin wirkt vor allem als Chaperon, es bindet nicht richtig gefaltete Glykoproteine.

Blockade an der motorischen Endplatte:

Nikotinrezeptor-Liganden spielen in der Anästhesiologie eine wichtige

Rolle, da sie die Aktivierung von Muskelfasern blockieren und so

reflektorische Verspannungen der Muskulatur bei chirurgischen

Eingriffen verhindern können. Solche neuromuskulär blockierenden Stoffe lagern sich an den N-Rezeptor und konkurrieren mit Acetylcholin um die Bindung. Sie zählen zur Gruppe der peripheren Muskelrelaxantien (zu diesen gehören auch Stoffe, welche die elektromechanische Koppelung blockieren - sogenannte myotrope Muskelrelaxantien).

Blockade an der motorischen Endplatte:

Nikotinrezeptor-Liganden spielen in der Anästhesiologie eine wichtige

Rolle, da sie die Aktivierung von Muskelfasern blockieren und so

reflektorische Verspannungen der Muskulatur bei chirurgischen

Eingriffen verhindern können. Solche neuromuskulär blockierenden Stoffe lagern sich an den N-Rezeptor und konkurrieren mit Acetylcholin um die Bindung. Sie zählen zur Gruppe der peripheren Muskelrelaxantien (zu diesen gehören auch Stoffe, welche die elektromechanische Koppelung blockieren - sogenannte myotrope Muskelrelaxantien). Um die Impulsübertragung an der motorischen Endplatte zu verhindern,

muss das Muskelrelaxans 70-80% der Acetylcholinrezeptoren blockieren.

Um die Impulsübertragung an der motorischen Endplatte zu verhindern,

muss das Muskelrelaxans 70-80% der Acetylcholinrezeptoren blockieren. Nichtdepolarisierende (stabilisierende) Muskelrelaxantien, sie blockieren durch ihre Anwesenheit die Wirkung des Acetylcholins - es sind Nikotinrezeptorantagonisten

("Curare-Typ": Hierher zählen Tubocurarin und zahlreiche einschlägige

Muskelrelaxantien). Bedeutsam ist die Tastsache, dass die Wirkung

dieser Stoffe durch Gabe von Cholinesteraseinhibitoren (z.B. Neostigmin) durchbrochen werden kann, indem der Abbau des freigesetzten Transmitters gehemmt wird (Decurarisierung)

Nichtdepolarisierende (stabilisierende) Muskelrelaxantien, sie blockieren durch ihre Anwesenheit die Wirkung des Acetylcholins - es sind Nikotinrezeptorantagonisten

("Curare-Typ": Hierher zählen Tubocurarin und zahlreiche einschlägige

Muskelrelaxantien). Bedeutsam ist die Tastsache, dass die Wirkung

dieser Stoffe durch Gabe von Cholinesteraseinhibitoren (z.B. Neostigmin) durchbrochen werden kann, indem der Abbau des freigesetzten Transmitters gehemmt wird (Decurarisierung) Depolarisierende Muskelrelaxantien haben auch intrinsische Aktivität, sind also Nikotinrezeptoragonisten (Succinylcholin-Typ: Suxamethonium).

Nach vorübergehender Erregung der Muskelfaser bleiben sie am Rezeptor

länger haften und hemmen - zumindest bei den meisten Muskeln - die weitere Übertragung an der Endplatte. Nach vorübergehenden unkoordinierten Kontraktionen kommt es zu einer schlaffen Lähmung.

Depolarisierende Muskelrelaxantien haben auch intrinsische Aktivität, sind also Nikotinrezeptoragonisten (Succinylcholin-Typ: Suxamethonium).

Nach vorübergehender Erregung der Muskelfaser bleiben sie am Rezeptor

länger haften und hemmen - zumindest bei den meisten Muskeln - die weitere Übertragung an der Endplatte. Nach vorübergehenden unkoordinierten Kontraktionen kommt es zu einer schlaffen Lähmung.| Succinylcholin aktiviert an der Endplatte postsynaptische nikotinische Rezeptoren |

| Hemmung der Cholinesterase reduziert die Wirkung von Tubocurarin / Succinylcholin |

Ist der Ryanodinrezeptor (

Ist der Ryanodinrezeptor ( Abbildung; RyR

Abbildung; RyR

s. oben) mutiert, kann dies eine (autosomal-dominant vererbte) schwere

Komplikation verursachen, falls bestimmte Muskelrelaxantien

oder Inhalationsnarkotika zur Anwendung gelangen.

s. oben) mutiert, kann dies eine (autosomal-dominant vererbte) schwere

Komplikation verursachen, falls bestimmte Muskelrelaxantien

oder Inhalationsnarkotika zur Anwendung gelangen.

Abbildung: Ryanodinrezeptor

Abbildung: Ryanodinrezeptor

Die Skelettmuskulatur beansprucht bei körperlicher Ruhe ~15% des

Herzminutenvolumens (etwa 1 l/min). Bei Ausbelastung kann die

Durchblutung ~20-fach ansteigen. Je mehr motorische Einheiten (Summe

der von einer Vorderhornzelle innervierten Fasern) aktiv sind und je

höher ihre Entladungsfrequenz ist, desto stärker kontrahiert sich der

Skelettmuskel

Die Skelettmuskulatur beansprucht bei körperlicher Ruhe ~15% des

Herzminutenvolumens (etwa 1 l/min). Bei Ausbelastung kann die

Durchblutung ~20-fach ansteigen. Je mehr motorische Einheiten (Summe

der von einer Vorderhornzelle innervierten Fasern) aktiv sind und je

höher ihre Entladungsfrequenz ist, desto stärker kontrahiert sich der

Skelettmuskel Die Übertragung der Aktionspotentiale von motorischen Neuronen auf die

Muskelzellen erfolgt an der motorischen Endplatte. Sequenz:

Depolarisierung des Neuriten öffnet präsynaptisch Ca++-Kanäle → Ca++-Ionen

strömen ein, Acetylcholin enthaltende synaptische Vesikel wandern zur

präsynaptischen Membran, mit der sie fusionieren → Acetylcholin wird in

den synaptischen Spalt freigesetzt, diffundiert zur postsynaptischen

Membran, bindet an nikotinische cholinerge Rezeptoren → diese wirken als

Natriumkanäle, Na+ strömt ein, depolarisiert die Muskelzelle

(postsynaptisches Generatorpotential) → entsteht ein

Aktionspotential, läuft es über die Muskelfaser (Voltage operated

channels) und in die transversalen Tubuli → das triggert die

elektromechanische Kopplung, der Muskel kontrahiert

Die Übertragung der Aktionspotentiale von motorischen Neuronen auf die

Muskelzellen erfolgt an der motorischen Endplatte. Sequenz:

Depolarisierung des Neuriten öffnet präsynaptisch Ca++-Kanäle → Ca++-Ionen

strömen ein, Acetylcholin enthaltende synaptische Vesikel wandern zur

präsynaptischen Membran, mit der sie fusionieren → Acetylcholin wird in

den synaptischen Spalt freigesetzt, diffundiert zur postsynaptischen

Membran, bindet an nikotinische cholinerge Rezeptoren → diese wirken als

Natriumkanäle, Na+ strömt ein, depolarisiert die Muskelzelle

(postsynaptisches Generatorpotential) → entsteht ein

Aktionspotential, läuft es über die Muskelfaser (Voltage operated

channels) und in die transversalen Tubuli → das triggert die

elektromechanische Kopplung, der Muskel kontrahiert Die präsynaptische Freisetzung von Acetylcholin wird durch Botulinumtoxin spezifisch gehemmt Die präsynaptische Freisetzung von Acetylcholin wird durch Botulinumtoxin spezifisch gehemmt Curare bindet an Acetylcholinrezeptoren der motorischen

Endplatte, ohne Ionenkanäle zu öffnen (kein Natriumeinstrom, keine

Depolarisierung) und blockiert so die Erregungsübertragung. Auch

nichtdepolarisierende Muskelrelaxantien blockieren die nikotinischen

Acetylcholinrezeptoren. Abbau (Acetylcholinesterase) und

Wiederverwertung (Recycling) des Acetylcholins beendet seine Wirkung an

der Endplatte; andernfalls

erfolgt Dauerentladung und Refrakterität der motorischen Endplatte

(schlaffe Lähmung). Diesen Effekt haben Cholinesterasehemmer

(Muskelrelaxantien, Pestizide, Nervengas). Succinylcholin aktiviert an

der Endplatte postsynaptische nikotinische Rezeptoren; Hemmung der

Cholinesterase reduziert die Wirkung von Tubocurarin / Succinylcholin.

Acetylcholinesterase-Hemmer wie Neostigmin (Anwendung bei

Curarevergiftung), einige Insektizide und Nervenkampfstoffe bewirken rasche

Anreicherung von Acetylcholin im synaptischen Spaltraum der Endplatte,

der Muskeltonus steigt an

Curare bindet an Acetylcholinrezeptoren der motorischen

Endplatte, ohne Ionenkanäle zu öffnen (kein Natriumeinstrom, keine

Depolarisierung) und blockiert so die Erregungsübertragung. Auch

nichtdepolarisierende Muskelrelaxantien blockieren die nikotinischen

Acetylcholinrezeptoren. Abbau (Acetylcholinesterase) und

Wiederverwertung (Recycling) des Acetylcholins beendet seine Wirkung an

der Endplatte; andernfalls

erfolgt Dauerentladung und Refrakterität der motorischen Endplatte

(schlaffe Lähmung). Diesen Effekt haben Cholinesterasehemmer

(Muskelrelaxantien, Pestizide, Nervengas). Succinylcholin aktiviert an

der Endplatte postsynaptische nikotinische Rezeptoren; Hemmung der

Cholinesterase reduziert die Wirkung von Tubocurarin / Succinylcholin.

Acetylcholinesterase-Hemmer wie Neostigmin (Anwendung bei

Curarevergiftung), einige Insektizide und Nervenkampfstoffe bewirken rasche

Anreicherung von Acetylcholin im synaptischen Spaltraum der Endplatte,

der Muskeltonus steigt an Elektro-mechanische Koppelung verknüpft Erregung mit Kontraktion. Transversale Tubuli enthalten spannungsgesteuerte Ca++-Kanäle (Dihydropyridinrezeptoren DHPR) in unmittelbarer Nähe von Ca++-Kanälen (Ryanodinrezeptoren RyR) des sarkoplasmatischen Retikulums. DHPR wirken als Spannungssensoren, durch RyR dringt Ca++ in das Sarkoplasma, bindet an Troponin und aktiviert den Kontraktionsmechanismus. Das SERCA-System befördert Ca++ in das Retikulum zurück (Relaxation) Elektro-mechanische Koppelung verknüpft Erregung mit Kontraktion. Transversale Tubuli enthalten spannungsgesteuerte Ca++-Kanäle (Dihydropyridinrezeptoren DHPR) in unmittelbarer Nähe von Ca++-Kanälen (Ryanodinrezeptoren RyR) des sarkoplasmatischen Retikulums. DHPR wirken als Spannungssensoren, durch RyR dringt Ca++ in das Sarkoplasma, bindet an Troponin und aktiviert den Kontraktionsmechanismus. Das SERCA-System befördert Ca++ in das Retikulum zurück (Relaxation) Einzelne Aktionspotentiale bewirken Einzelzuckungen (z.B. bei Auslösung

eines Muskelspindelreflexes), Aktionspotentialsalven motorischer

Vorderhornzellen durch Summation einen Tetanus (physiologische

Kontraktionsform). Mit der Aktionspotentialfrequenz an Motoneuronen

steigt die Kraftentwicklung der zugehörigen Skelettmuskelfasern

Einzelne Aktionspotentiale bewirken Einzelzuckungen (z.B. bei Auslösung

eines Muskelspindelreflexes), Aktionspotentialsalven motorischer

Vorderhornzellen durch Summation einen Tetanus (physiologische

Kontraktionsform). Mit der Aktionspotentialfrequenz an Motoneuronen

steigt die Kraftentwicklung der zugehörigen Skelettmuskelfasern Kontraktionsmechanismus: Ca++

bindet an Troponin C, Troponin I an Aktinmoleküle, Troponin T an

Tropomyosin und unterstützt die Positionierung an Aktin. Der Myosinkopf

richtet sich auf, spaltet ATP und kippt unter Kraftentwicklung zurück,

das Myosinmolekül überträgt die Energie auf das Aktinfilament

("Kraftschlag"). Der Überlappungsgrad zwischen Aktin- und Myosinfäden bestimmt (unter anderem) die Stärke einer Kontraktion Kontraktionsmechanismus: Ca++

bindet an Troponin C, Troponin I an Aktinmoleküle, Troponin T an

Tropomyosin und unterstützt die Positionierung an Aktin. Der Myosinkopf

richtet sich auf, spaltet ATP und kippt unter Kraftentwicklung zurück,

das Myosinmolekül überträgt die Energie auf das Aktinfilament

("Kraftschlag"). Der Überlappungsgrad zwischen Aktin- und Myosinfäden bestimmt (unter anderem) die Stärke einer Kontraktion Titin ist an Z- und M-Streifen verankert und dehnungselastisch Titin ist an Z- und M-Streifen verankert und dehnungselastisch Die Kraftentwicklung hängt ab u.a. von Stoffwechselzustand

(Sauerstoffangebot), Muskellänge (Überlappungsgrad Aktin-Myosin) und Aktionspotentialfrequenz der Motoneuronen

(Ausprägung des Tetanus) Die Kraftentwicklung hängt ab u.a. von Stoffwechselzustand

(Sauerstoffangebot), Muskellänge (Überlappungsgrad Aktin-Myosin) und Aktionspotentialfrequenz der Motoneuronen

(Ausprägung des Tetanus) Die Verkürzungsgeschwindigkeit des Muskels ist umgekehrt proportional

zu seiner mechanischen Belastung. Maximale Leistung wird bei einem

Drittel der maximalen Belastung bzw. Verkürzungsgeschwindigkeit erbracht

Die Verkürzungsgeschwindigkeit des Muskels ist umgekehrt proportional

zu seiner mechanischen Belastung. Maximale Leistung wird bei einem

Drittel der maximalen Belastung bzw. Verkürzungsgeschwindigkeit erbracht |